« Strutture agrarie e società rurale: analisi del mondo contadino europeo preindustriale » : différence entre les versions

(Page créée avec « Basé sur un cours de Michel Oris<ref>[http://cigev.unige.ch/fr/team-cigev/oris/ Page personnelle de Michel Oris sur le site de l'Université de Genève]</ref><ref>[http://www.unige.ch/rectorat/home/vice-recteur-michel-oris/ Page du Vice-recteur Michel Oris sur le site l'Université de Genève]</ref><ref>[http://cigev.unige.ch/files/4114/3706/0157/cv_oris_fr_20150716.pdf CV de Michel Oris en français]</ref> {{Translations | en = Agrarian Structures and Rural So... ») |

Aucun résumé des modifications |

||

| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

Basato su un corso di Michel Oris<ref>[https://cigev.unige.ch/institution/team/prof/michel-oris/ Page personnelle de Michel Oris sur le site de l'Université de Genève]</ref><ref>[http://cigev.unige.ch/files/4114/3706/0157/cv_oris_fr_20150716.pdf CV de Michel Oris en français]</ref> | |||

{{Translations | {{Translations | ||

| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||

{{hidden | {{hidden | ||

|[[ | |[[Storia economica e sociale della globalizzazione, secoli XVI-XI]] | ||

|[[ | |[[Strutture agrarie e società rurale: analisi del mondo contadino europeo preindustriale]] ● [[Il regime demografico dell'Ancien Régime: l'omeostasi]] ● [[Evoluzione delle strutture socio-economiche nel Settecento: dall'Ancien Régime alla Modernità]] ● [[Origini e cause della rivoluzione industriale inglese]] ● [[Meccanismi strutturali della rivoluzione industriale]] ● [[La diffusione della rivoluzione industriale nell'Europa continentale]] ● [[La rivoluzione industriale oltre l'Europa: Stati Uniti e Giappone]] ● [[I costi sociali della rivoluzione industriale]] ● [[Analisi storica delle fasi cicliche della prima globalizzazione]] ● [[Dinamiche dei mercati nazionali e globalizzazione del commercio dei prodotti]] ● [[La formazione dei sistemi migratori globali]] ● [[Dinamiche e impatti della globalizzazione dei mercati monetari: Il ruolo centrale di Gran Bretagna e Francia]] ● [[La trasformazione delle strutture e delle relazioni sociali durante la rivoluzione industriale]] ● [[Le origini del Terzo Mondo e l'impatto della colonizzazione]] ● [[Fallimenti e blocchi nel Terzo Mondo]] ● [[Mutazione dei metodi di lavoro: evoluzione dei rapporti di produzione dalla fine del XIX al XX]] ● [[L'età d'oro dell'economia occidentale: i trent'anni gloriosi (1945-1973)]] ● [[Il cambiamento dell'economia mondiale: 1973-2007]] ● [[Le sfide del Welfare State]] ● [[Intorno alla colonizzazione: paure e speranze di sviluppo]] ● [[Tempo di rotture: sfide e opportunità nell'economia internazionale]] ● [[Globalizzazione e modalità di sviluppo nel "terzo mondo"]] | ||

|headerstyle=background:#ffffff | |headerstyle=background:#ffffff | ||

|style=text-align:center; | |style=text-align:center; | ||

}} | }} | ||

[[Fichier:Paysans au Moyen-Âge 1.jpg|400px|vignette| | [[Fichier:Paysans au Moyen-Âge 1.jpg|400px|vignette|Contadini che arano un campo - Illuminazione di un manoscritto del XIV secolo]] | ||

Tra il XV e il XVIII secolo, l'Europa preindustriale era essenzialmente un vasto mosaico di comunità rurali in cui la vita contadina, lungi dall'essere un semplice sfondo, costituiva il cuore pulsante della civiltà. Occupando circa il 90% della popolazione, i contadini non si limitavano a coltivare la terra; erano la spina dorsale vivente dell'economia, modellando il paesaggio, nutrendo le nazioni e tessendo i legami sociali che univano villaggi e territori. La loro fatica quotidiana sulla terra era molto più di una ricerca di sopravvivenza: era la forza trainante di un'economia largamente autosufficiente, una componente chiave della grande macchina sociale che alimentava mercati e città. | |||

All'interno di questo scacchiere agrario, ogni contadino svolgeva un ruolo decisivo, impegnato in una fitta rete di doveri, non solo nei confronti del signore locale ma anche in uno spirito di solidarietà reciproca. Spesso vivendo in condizioni austere e soggetti alla durezza delle stagioni e alle richieste arbitrarie della nobiltà, i contadini hanno comunque plasmato l'economia del loro tempo con resilienza. È semplicistico dipingerli solo come una classe svantaggiata e priva di potere; essi rappresentavano la più grande massa sociale dell'Europa preindustriale e furono attori fondamentali, a volte rivoluzionari, nel plasmare il suo futuro. | |||

Ci addentreremo nella vita quotidiana, spesso poco conosciuta, dei contadini europei dell'epoca preindustriale, facendo luce non solo sulle loro pratiche agricole, ma anche sulla loro posizione all'interno della gerarchia sociale e sulle dinamiche di resistenza e cambiamento che furono in grado di generare. Riposizionandoli al centro dell'analisi, riscopriamo le fondamenta stesse dell'economia e della società preindustriale europea. | |||

= | = Il predominio dell'agricoltura: XV secolo - XVII secolo = | ||

L' | L'agricoltura è stata il pilastro delle economie dell'Ancien Régime e ha svolto un ruolo predominante nel plasmare la struttura socio-professionale dell'epoca. Al centro di questa organizzazione economica vi erano tre rami principali di attività: il settore primario [1], che comprendeva le attività agricole, il settore secondario [2], che comprendeva l'industria, e il settore terziario [3], che comprendeva i servizi. Nel XVI secolo, il volto demografico dell'Europa era essenzialmente rurale e agricolo, con circa l'80% degli abitanti impegnati nell'agricoltura. Questo dato rivela che quattro persone su cinque erano legate alla terra, una proporzione schiacciante che testimonia il profondo radicamento dei contadini nella vita economica dell'epoca. Il settore primario non era solo il più grande datore di lavoro, ma era il fondamento dell'esistenza quotidiana, con la maggior parte della forza lavoro europea dedicata alla coltivazione della terra, all'allevamento del bestiame e ai molti altri compiti che compongono il lavoro agricolo. | ||

[[Fichier:Prédominance de l'agriculture XVème siècle XVIIème siècle 1.png|300px|vignette|centré| | [[Fichier:Prédominance de l'agriculture XVème siècle XVIIème siècle 1.png|300px|vignette|centré|Ripartizione per settore della popolazione attiva nei paesi sviluppati ad economia di mercato, escluso il Giappone (in percentuale della popolazione attiva totale)]] | ||

Questa tabella mostra l'evoluzione della distribuzione della popolazione attiva tra i settori primario (agricoltura), secondario (industria) e terziario (servizi) nei Paesi ad economia di mercato sviluppata, ad eccezione del Giappone. Le percentuali indicate riflettono la quota di ciascun settore sul totale della popolazione attiva, dal 1500 al 1995. All'inizio del periodo studiato, nel 1500, l'agricoltura occupava circa l'80% della popolazione attiva, mentre l'industria e i servizi rappresentavano ciascuno circa il 10%. Questa distribuzione è cambiata leggermente nel 1750, quando l'agricoltura è scesa leggermente al 76%, mentre l'industria è salita al 13% e i servizi all'11%. Nel 1800, l'agricoltura rimaneva predominante con il 74%, ma l'industria continuava a salire al 16% e i servizi all'11%. Un cambiamento significativo si è verificato nel 1913, quando l'agricoltura rappresentava il 40% della popolazione attiva, seguita da vicino dall'industria al 32% e dai servizi al 28%. Questo spostamento si è accentuato nella seconda metà del XX secolo. Nel 1950, l'agricoltura occupava il 23% della popolazione attiva, mentre l'industria rappresentava il 37% e i servizi il 40%, segno di una crescente diversificazione economica. Nel 1970, il settore dei servizi aveva superato tutti gli altri con il 52%, mentre l'industria rappresentava il 38% e l'agricoltura solo il 10%. Questa tendenza è proseguita nei decenni successivi: nel 1980, l'agricoltura è scesa al 7%, l'industria al 34% e i servizi al 58%. Nel 1990, i servizi sono saliti al 66%, lasciando l'agricoltura al 5% e l'industria al 29%. Infine, nel 1995, i servizi dominano ampiamente con il 67%, mentre l'industria si riduce leggermente al 28% e l'agricoltura si mantiene al 5%, riflettendo un mondo in cui l'economia è fortemente orientata verso i servizi. Questa serie di dati mostra una chiara transizione nelle economie sviluppate da una predominanza dell'agricoltura a una predominanza dei servizi, illustrando i profondi cambiamenti nelle strutture economiche nel corso dei secoli. | |||

Per comprendere l'importanza predominante dell'agricoltura nelle economie dell'Ancien Régime, è importante ricordare che il valore monetario della produzione agricola superava di gran lunga quello degli altri settori produttivi. Infatti, la ricchezza delle società dell'epoca si basava sull'agricoltura, la cui produzione dominava in misura considerevole l'economia, diventando la principale fonte di reddito. La distribuzione della ricchezza era quindi intrinsecamente legata all'agricoltura. In questo contesto, i contadini, che costituivano la maggioranza della popolazione, dipendevano interamente dall'agricoltura per il loro sostentamento. Il loro cibo proveniva direttamente da ciò che potevano coltivare e raccogliere. Queste società erano caratterizzate da un basso grado di monetarizzazione dell'economia, con una marcata preferenza per il baratto, un sistema di scambio diretto di beni e servizi. Tuttavia, nonostante la tendenza al baratto, i contadini avevano ancora bisogno di denaro per pagare le tasse richieste dalla Chiesa e dai vari livelli di governo. Questo bisogno di denaro contraddiceva in parte la natura non monetizzata della loro economia quotidiana, evidenziando le esigenze contraddittorie che i contadini dovevano affrontare nella gestione delle loro risorse e nell'adempimento degli obblighi fiscali. | |||

Nella società dell'Ancien Régime, la struttura economica era fortemente segnata dalla stratificazione sociale e dai privilegi di classe. I redditi della nobiltà e del clero, che costituivano le élite dell'epoca, derivavano in gran parte dai contributi del Terzo Stato, cioè dei contadini e dei borghesi, che costituivano la grande maggioranza della popolazione. Queste élite si arricchivano grazie ai diritti signorili e alle decime ecclesiastiche riscosse sui terreni agricoli, spesso coltivati dai contadini. I contadini, da parte loro, dovevano pagare parte della loro produzione o del loro reddito sotto forma di tasse e affitti, costituendo così la base della rendita fondiaria della nobiltà e della rendita ecclesiastica del clero. Questo sistema fiscale era tanto più gravoso per il Terzo Stato in quanto né la nobiltà né il clero erano soggetti all'imposta, beneficiando di varie esenzioni e privilegi. Di conseguenza, il carico fiscale ricadeva quasi interamente sulle spalle dei contadini e delle altre classi non privilegiate. Questa dinamica economica evidenzia lo stridente contrasto tra le condizioni di vita delle élite e quelle dei contadini. Le prime, pur essendo numericamente inferiori, conducevano una vita finanziata dallo sfruttamento economico dei secondi che, nonostante il loro contributo essenziale all'economia e alla struttura sociale, dovevano sostenere oneri fiscali sproporzionati rispetto ai loro mezzi. Ciò ha portato a una concentrazione di ricchezza e potere nelle mani di pochi, mentre le masse vivevano in una costante insicurezza materiale. | |||

Il risparmio svolgeva un ruolo cruciale nell'economia dell'Ancien Régime, in quanto costituiva la base per gli investimenti. Infatti, era grazie alla capacità di risparmiare che gli individui e le famiglie potevano permettersi di acquistare beni produttivi. In un contesto in cui l'agricoltura è la pietra angolare dell'economia, l'investimento in terreni sta diventando una pratica comune e potenzialmente redditizia. L'acquisto di foreste o di altri appezzamenti di terreno agricolo era quindi una forma di investimento privilegiata. La borghesia, soprattutto nelle città ricche come Ginevra, riconosceva il valore di tali investimenti e spesso convogliava i propri risparmi nell'acquisto di vigneti. Questa attività, ritenuta più redditizia dell'artigianato o dei servizi, attira l'attenzione di chi ha i mezzi per investire. Questi ultimi, poi, traggono profitto dal lavoro dei contadini, che coltivano la terra per loro conto, consentendo loro di trarre profitto dalla produzione senza essere necessariamente coinvolti direttamente nel lavoro agricolo. Anche i mercanti urbani, se hanno accumulato una ricchezza sufficiente, acquistano terreni in campagna, ampliando il loro portafoglio di investimenti e diversificando le loro fonti di reddito. Ciò dimostra come, anche all'interno delle città, l'economia fosse intimamente legata alla terra e al suo sfruttamento. Tuttavia, è importante notare che il settore agricolo non era uniforme. Era caratterizzato da un'ampia varietà di situazioni: alcune regioni erano specializzate in particolari colture, altre erano note per il bestiame, e l'efficienza dell'agricoltura poteva variare notevolmente a seconda dei metodi di coltivazione e dei diritti di proprietà in vigore. Questa eterogeneità rifletteva la complessità dell'economia agraria e i diversi modi in cui la terra poteva essere utilizzata per generare reddito. | |||

= La | = La diversità dei sistemi agricoli = | ||

Con la fine del Medioevo e l'avanzare dei periodi successivi, in Europa sono emerse notevoli disparità regionali, in particolare tra Est e Ovest e tra Nord e Sud. Questa divergenza è particolarmente evidente nello status dei contadini e nei sistemi agrari in vigore. | |||

La | La maggior parte dei contadini dell'Europa occidentale ha acquisito una forma di libertà all'alba dell'era moderna. Questa liberazione è avvenuta gradualmente, grazie soprattutto all'indebolimento delle strutture feudali e ai cambiamenti nei rapporti di produzione e di proprietà. In Occidente, questi sviluppi hanno permesso ai contadini di diventare liberi agricoltori, con maggiori diritti e migliori condizioni di vita, anche se ancora soggetti a varie forme di costrizione e dipendenza economica. A est dell'immaginaria linea San Pietroburgo-Trieste, tuttavia, la situazione era diversa. È in questa regione che si sviluppò la cosiddetta "seconda servitù della gleba". Questo fenomeno fu caratterizzato da un rafforzamento dei vincoli che gravavano sui contadini, che si ritrovarono nuovamente incatenati alla terra da un sistema di dipendenza e di obblighi nei confronti dei signori. I diritti dei contadini furono notevolmente limitati e spesso furono costretti a lavorare le terre dei signori senza un adeguato compenso o a pagare una parte significativa della loro produzione come affitto. Questa dicotomia geografica riflette quindi una profonda divisione socio-economica e giuridica all'interno dell'Europa preindustriale. Essa influenzò anche lo sviluppo economico e sociale delle diverse regioni, con conseguenze che si sarebbero protratte per secoli, plasmando le dinamiche della storia europea. | ||

== | == Sistema statale == | ||

Nel XVII secolo l'Europa orientale subì importanti cambiamenti sociali ed economici che ebbero un impatto diretto sulla condizione dei contadini. Nelle vaste e fertili pianure dell'Ucraina, della Polonia, della Romania e dei Balcani, terre che sarebbero diventate il granaio d'Europa grazie alla loro elevata produttività agricola, emerse un fenomeno particolare: la reimposizione della servitù della gleba, nota come "seconda servitù della gleba". Questa rinascita della servitù della gleba è in gran parte orchestrata dai "baroni del Baltico", che sono spesso signori della guerra o aristocratici con vasti appezzamenti di terreno in queste regioni. L'autorità di questi baroni si basava sul loro potere militare ed economico e cercavano di massimizzare i rendimenti delle loro terre per arricchirsi e finanziare le loro ambizioni, sia politiche che militari. Il ritorno dei contadini alla servitù della gleba significava la perdita della loro autonomia e il ritorno a condizioni di vita simili a quelle del feudalesimo medievale. I contadini erano costretti a lavorare le terre dei signori senza poterne rivendicare la proprietà. Erano anche soggetti a lavori forzati e a diritti, che riducevano la loro capacità di beneficiare dei frutti del loro lavoro. Inoltre, ai contadini era spesso vietato lasciare la terra del signore senza permesso, il che li legava al loro signore e alla sua terra in un modo che limitava fortemente la loro libertà personale. L'effetto di queste politiche si fece sentire su tutta la struttura sociale ed economica delle regioni interessate. Sebbene queste terre fossero altamente produttive ed essenziali per rifornire il continente di grano e altri cereali, i contadini che le lavoravano avevano una vita dura e il loro status sociale era molto basso. Questo rafforzamento della servitù nell'Europa orientale contrastava nettamente con il movimento verso una maggiore libertà che si registrava nello stesso periodo in altre parti d'Europa. | |||

Il sistema domanale nell'Europa orientale era una forma di organizzazione agraria in cui i signori, spesso aristocratici o membri dell'alta nobiltà, costituivano vasti possedimenti agricoli. All'interno di questi possedimenti, esercitavano un controllo quasi totale su un gran numero di contadini servi della gleba, che erano legati alla terra e costretti a lavorare per il signore. Questo sistema, noto anche come servitù della gleba, persistette nella Russia zarista fino all'emancipazione dei servi della gleba nel 1861. In questo sistema, i contadini venivano chiamati in modo disumanizzante "anime", un termine che sottolineava la loro riduzione a mere unità economiche nei registri dei proprietari terrieri. Il loro status di esseri umani con diritti e aspirazioni era ampiamente ignorato. Le loro condizioni di vita erano generalmente miserevoli: non possedevano la terra che coltivavano ed erano costretti a consegnare la maggior parte dei loro prodotti al signore, trattenendo solo lo stretto necessario per la loro sopravvivenza. Di conseguenza, avevano pochi incentivi a migliorare i rendimenti o a innovare le tecniche agricole, poiché qualsiasi eccedenza non faceva altro che aumentare la ricchezza del signore. L'agricoltura praticata in queste tenute era essenzialmente un'agricoltura di sussistenza, volta principalmente a evitare la carestia piuttosto che a massimizzare la produzione. Tuttavia, nonostante questa attenzione alla mera sopravvivenza, le grandi tenute riuscirono a produrre notevoli eccedenze, soprattutto di grano, che veniva esportato in Paesi come la Germania e la Francia. Ciò era reso possibile dalla vastità delle terre e dalla densità dei servi della gleba che le lavoravano. Le massicce esportazioni di grano rendevano queste tenute quasi capitaliste in termini di ruolo nell'economia di mercato, anche se il sistema stesso era basato su rapporti di produzione feudali e sullo sfruttamento dei servi della gleba. Questo paradosso evidenzia la complessità e le contraddizioni delle economie europee preindustriali, che erano in grado di combinare elementi dell'economia di mercato con strutture sociali arcaiche. | |||

Al centro dell'agricoltura europea preindustriale, i cereali erano la coltura dominante e monopolizzavano fino a tre quarti dei terreni agricoli. Questa preminenza dei cereali, e del grano in particolare, è stata descritta da alcuni storici come la "tirannia del grano". Il grano era fondamentale perché costituiva la base dell'alimentazione di sussistenza: il pane era l'alimento base della popolazione e la coltivazione del grano era quindi essenziale per la sopravvivenza. Tuttavia, nonostante questa importanza cruciale, la terra non produceva quanto avrebbe potuto. I rendimenti erano generalmente bassi, conseguenza diretta delle tecniche agricole primitive e della mancanza di innovazione tecnologica. I metodi di coltivazione erano spesso arcaici, basati su conoscenze tradizionali e strumenti rudimentali che non si erano evoluti per secoli. Inoltre, mancavano gli investimenti necessari per modernizzare le pratiche agricole e aumentare le rese. La povertà diffusa e il sistema economico prevalente basato sul baratto non fornivano un terreno fertile per l'accumulo di capitale necessario per effettuare tali investimenti. Le élite, che assorbivano la maggior parte dei flussi monetari attraverso tasse e rendite, non ridistribuivano la ricchezza in modo da stimolare lo sviluppo agricolo. I contadini stessi erano finanziariamente incapaci di adottare tecniche avanzate. I pesanti oneri fiscali imposti dallo Stato e dalla Chiesa, così come la necessità di soddisfare le richieste dei proprietari terrieri, lasciavano loro poche risorse da investire nella terra. Di conseguenza, i progressi tecnologici che avrebbero potuto rivoluzionare l'agricoltura e migliorare le condizioni di vita degli agricoltori non si concretizzarono fino a quando gli sconvolgimenti sociali ed economici dei secoli successivi non cambiarono il panorama dell'agricoltura europea. | |||

Il problema della fertilità del suolo e della gestione del bestiame si è rivelato un altro fattore limitante per l'agricoltura preindustriale. Il letame, sia di origine animale che umana, svolgeva un ruolo cruciale come fertilizzante naturale per arricchire il suolo e aumentare la resa dei raccolti. Tuttavia, all'epoca, l'apporto di letame era spesso insufficiente a soddisfare il fabbisogno di tutti i terreni coltivati, contribuendo alla bassa produttività delle aziende agricole. Il confronto tra pascolo e cerealicoltura evidenzia un dilemma centrale: mentre un ettaro di terreno dedicato al pascolo può sostenere un numero limitato di bovini e, per estensione, nutrire un numero limitato di persone con la carne e i prodotti lattiero-caseari prodotti, lo stesso ettaro dedicato alla cerealicoltura ha il potenziale per nutrire dieci volte più persone, grazie alla produzione diretta di alimenti consumati dall'uomo. In un contesto in cui la sicurezza alimentare è una delle principali preoccupazioni e in cui la maggior parte della popolazione dipende da alimenti a base di cereali per la propria sopravvivenza, è logico che la priorità venga data alla cerealicoltura. Tuttavia, questa preferenza per i cereali è andata a scapito della rotazione delle colture e dell'allevamento, che avrebbero potuto contribuire a un migliore condizionamento del suolo e a un aumento delle rese a lungo termine. Di conseguenza, in assenza di una sufficiente disponibilità di concime e di pratiche agricole che mantengano la fertilità del suolo, la produzione di cereali è rimasta a livelli relativamente bassi, perpetuando un circolo vizioso di bassa produttività e povertà rurale. Questo è un esempio lampante dei vincoli affrontati dagli agricoltori preindustriali e delle difficoltà insite nell'agricoltura di sussistenza dell'epoca. | |||

Le tecniche agricole rudimentali e la conoscenza limitata della scienza del suolo in epoca preindustriale hanno portato a un rapido esaurimento dei nutrienti del suolo. La pratica comune di coltivare continuamente lo stesso pezzo di terra senza dargli il tempo di riprendersi impoverisce il suolo, riducendone la fertilità e quindi la resa dei raccolti. Il maggese, un metodo tradizionale per lasciare riposare la terra per una o più stagioni di crescita, era quindi una necessità piuttosto che una scelta. Durante questo periodo, la terra non veniva coltivata e spesso si lasciavano crescere piante selvatiche, che contribuivano a ripristinare la materia organica e i nutrienti essenziali del suolo. Si trattava di una forma primitiva di rotazione delle colture che permetteva al suolo di rigenerarsi naturalmente. Tuttavia, il maggese aveva ovvi svantaggi economici: riduceva la quantità di terra disponibile per la produzione di cibo in qualsiasi momento, il che era particolarmente problematico data la pressione demografica e la crescente domanda di cibo. L'assenza di fertilizzanti chimici moderni e di tecniche avanzate di gestione del suolo significava che gli agricoltori dipendevano in larga misura dai metodi naturali per mantenere la fertilità del suolo, come il maggese, la rotazione delle colture e l'uso limitato di concime animale. Solo con l'avvento della rivoluzione agricola e la scoperta dei fertilizzanti chimici, la produttività agricola ha potuto fare un significativo balzo in avanti, consentendo una coltivazione continua senza il periodo di riposo obbligatorio per il suolo. | |||

La "seconda servitù della gleba" si riferisce a un fenomeno che si verificò nell'Europa centrale e orientale, in particolare tra il XIV e il XVII secolo, durante il quale la condizione dei contadini si deteriorò notevolmente, avvicinandoli allo stato di servi della gleba nel Medioevo dopo un precedente periodo di relativa libertà. Questa inversione di tendenza fu dovuta a una serie di fattori, tra cui il consolidamento delle terre da parte della nobiltà, le pressioni economiche e la crescente domanda di prodotti agricoli per l'esportazione, in particolare di cereali. La perdita di libertà per i contadini significò la loro sottomissione alla terra e alla volontà dei proprietari terrieri, che spesso significava lavoro forzato senza un'adeguata remunerazione, o con una remunerazione stabilita dai signori stessi. I contadini erano inoltre soggetti a tasse e affitti arbitrari e non potevano lasciare la loro terra o far sposare i propri figli senza il permesso del signore. Ciò ha portato a un impoverimento diffuso, con i contadini incapaci di accumulare beni o di migliorare la propria condizione, intrappolati in un ciclo di povertà che si perpetuava di generazione in generazione. L'impoverimento dei contadini ha avuto ripercussioni anche sulla struttura sociale ed economica di queste regioni, limitando lo sviluppo economico e contribuendo all'instabilità sociale. La situazione iniziò a cambiare solo con le varie riforme fondiarie e l'abolizione della servitù della gleba che ebbero luogo nel XIX secolo, anche se gli effetti della seconda servitù della gleba continuarono a lungo dopo queste riforme. | |||

== | == Sistema signorile == | ||

Il passaggio dalla servitù della gleba a una forma di emancipazione contadina nell'Europa occidentale dopo il declino dell'Impero romano è stato un fenomeno complesso, dovuto a una serie di fattori. Con l'affermarsi delle strutture feudali, i contadini e i servi della gleba si trovarono in una rigida gerarchia sociale, ma cominciarono ad emergere opportunità di cambiare il proprio status. Con l'evolversi dell'economia medievale, il lavoro vincolato divenne meno redditizio per i signori a causa dei cambiamenti nella produzione e nella circolazione della ricchezza, in particolare l'aumento dell'uso del denaro e lo sviluppo dei mercati. Di fronte a questi cambiamenti, i signori trovarono talvolta più vantaggioso affittare le loro terre a contadini liberi o a fittavoli, che pagavano un affitto piuttosto che affidarsi al sistema servile. L'espansione delle città offriva inoltre ai contadini opportunità di lavoro al di fuori dell'agricoltura, mettendoli in una posizione migliore per negoziare le loro condizioni di vita o per cercare una vita migliore lontano dai vincoli feudali. L'afflusso nei centri urbani esercitava pressioni sui signori affinché migliorassero le condizioni dei contadini per trattenerli sulle loro terre. Anche le rivolte e le insurrezioni contadine influenzarono le relazioni feudali. Tali eventi hanno talvolta condotto a negoziati che hanno portato a condizioni più clementi per i contadini. Inoltre, le autorità hanno talvolta introdotto riforme legislative che hanno limitato il potere dei signori sui loro servi della gleba e migliorato le condizioni di questi ultimi. In alcune regioni montuose, come il Vallese e i Pirenei, le comunità contadine beneficiarono di condizioni speciali. Spesso proprietarie collettive dei loro pascoli, queste comunità godevano di una relativa autonomia che permetteva loro di mantenere un certo grado di indipendenza. Nonostante l'obbligo di eseguire lavori per i signori, erano libere e talvolta riuscivano a negoziare condizioni a loro favorevoli. Queste diverse realtà regionali dell'Occidente testimoniano la diversità delle esperienze dei contadini ed evidenziano la complessità delle strutture sociali ed economiche dell'epoca. La capacità delle comunità contadine di adattarsi e negoziare il proprio status fu un fattore determinante nell'evoluzione della storia sociale ed economica dell'Europa. | |||

La | La distinzione tra sistemi di rotazione delle colture biennali e triennali nell'Europa occidentale durante il Medioevo e nel periodo precedente l'industrializzazione riflette gli adattamenti alle condizioni climatiche locali e alle capacità del suolo. Queste pratiche agricole hanno svolto un ruolo cruciale nell'economia rurale e nella sopravvivenza delle popolazioni. Nell'Europa meridionale, regioni come l'Italia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo utilizzavano comunemente il sistema di rotazione biennale delle colture. Questo sistema divideva i terreni agricoli in due parti: una veniva seminata durante la stagione di crescita e l'altra veniva lasciata a riposo per recuperare. Questo riposo permetteva alle sostanze nutritive di rinnovarsi naturalmente, ma significava che i terreni agricoli non venivano sfruttati appieno ogni anno. Nel Nord Europa, invece, dove le condizioni climatiche e la fertilità del suolo lo permettevano, gli agricoltori praticavano una rotazione triennale delle colture. Il terreno veniva diviso in tre sezioni: una per le colture invernali, una per quelle primaverili e una per il maggese. Questo metodo permetteva di sfruttare meglio il terreno, poiché solo un terzo della terra era a riposo in qualsiasi momento, rispetto alla metà della rotazione biennale. La rotazione triennale era più efficiente, in quanto ottimizzava l'uso del terreno e aumentava la produzione agricola. Ciò ha avuto l'effetto di aumentare la disponibilità di risorse alimentari e di sostenere una popolazione più numerosa. Questa tecnica ha anche contribuito ad aumentare il patrimonio zootecnico, poiché i terreni incolti potevano essere utilizzati per il pascolo, cosa che non accadeva con il sistema biennale. Il passaggio alle colture triennali nel Nord è stato uno dei fattori che hanno permesso una maggiore resilienza e l'espansione della popolazione prima dell'avvento dei fertilizzanti chimici e dei moderni metodi di coltivazione. Questa differenziazione regionale riflette l'ingegnosità e l'adattamento delle società rurali europee alle condizioni ambientali ed economiche del loro tempo. | ||

Il divario socio-economico tra Europa orientale e occidentale non è un fenomeno esclusivamente moderno. Affonda le sue radici nella lunga storia del continente, in particolare a partire dal Medioevo, e si è protratta nei secoli con caratteristiche distinte di sviluppo agrario e sociale. In Oriente, con il fenomeno della "seconda servitù della gleba" dopo il Medioevo, la libertà dei contadini è stata fortemente limitata, assoggettandoli a un regime di servitù nei confronti della nobiltà locale e dei grandi proprietari terrieri. Questa situazione ha dato origine a strutture agricole caratterizzate da grandi aziende signorili, in cui i contadini erano spesso demotivati a migliorare i rendimenti perché non beneficiavano direttamente dei frutti del loro lavoro. In Occidente, invece, pur prevalendo la struttura feudale, si è assistito a una graduale emancipazione dei contadini e a uno sviluppo agricolo che ha favorito una maggiore produttività e diversità delle colture. Pratiche come la rotazione triennale delle colture, l'allevamento e la rotazione delle colture hanno portato a un aumento della produzione alimentare, rendendo possibile l'alimentazione di una popolazione in crescita e contribuendo allo sviluppo urbano. Questa divergenza tra Europa orientale e occidentale ha portato a differenze significative nello sviluppo economico e sociale. In Occidente, le trasformazioni agricole hanno fornito la base per la rivoluzione industriale, mentre l'Est ha spesso mantenuto strutture agrarie più tradizionali e rigide, che hanno ritardato l'industrializzazione e contribuito a perpetuare le disuguaglianze economiche e sociali tra le due regioni. Queste disparità storiche hanno avuto ripercussioni durature, ancora visibili nelle dinamiche politiche, economiche e culturali dell'Europa contemporanea. | |||

= | = Agricoltura di sussistenza = | ||

La | La transizione dei contadini dalla condizione di servitù alla libertà in Europa nel Medioevo è avvenuta grazie a una moltitudine di fattori che spesso hanno interagito tra loro, e il processo è stato tutt'altro che uniforme in tutto il continente. Con l'aumento della popolazione e la crescita delle città, cominciarono ad emergere opportunità di lavoro al di fuori dell'agricoltura tradizionale, permettendo ad alcuni servi della gleba di aspirare a una vita diversa come abitanti delle città. I cambiamenti nelle pratiche agricole, l'aumento della produttività e gli inizi del capitalismo, con la sua espansione commerciale, richiedevano una forza lavoro più libera e mobile, contribuendo a mettere in discussione il sistema servile tradizionale. I servi della gleba, da parte loro, non sempre accettarono il loro destino senza opporsi. Le rivolte contadine, sebbene spesso represse, potevano talvolta portare a concessioni da parte della nobiltà. Allo stesso tempo, in alcune regioni vennero attuate riforme legislative che abolirono la servitù o migliorarono la condizione dei contadini, sotto l'influenza di vari fattori che andavano dall'economia all'etica. Paradossalmente, anche crisi come la peste nera giocarono un ruolo in questa trasformazione. La morte di massa della popolazione creò una carenza di manodopera, dando ai contadini sopravvissuti un maggiore margine di manovra per negoziare il loro status e i loro salari. Tuttavia, nonostante questi progressi verso la libertà, nel XVIII secolo, mentre la maggior parte dei contadini dell'Europa occidentale era libera di per sé, la loro libertà economica rimaneva spesso limitata. I sistemi di proprietà fondiaria richiedevano ancora il pagamento di affitti o la fornitura di servizi in cambio dell'accesso alla terra. Ciò è in netto contrasto con molte parti dell'Europa orientale, dove la servitù persisteva, persino intensificandosi in alcuni casi, prima di essere definitivamente abolita nel XIX secolo. L'emancipazione dei contadini occidentali non significò, tuttavia, il raggiungimento dell'uguaglianza sociale o della totale indipendenza economica. Le strutture di potere e la proprietà terriera rimasero fortemente diseguali, mantenendo un'ampia percentuale della popolazione rurale in uno stato di dipendenza economica, anche se il loro status giuridico era cambiato. | ||

Nell'era preindustriale, l'agricoltura era la base della sopravvivenza per la grande maggioranza degli europei. Questa agricoltura era fortemente orientata alla produzione di cereali, con grano e orzo come colture principali. I contadini producevano ciò che consumavano, lavorando essenzialmente per sfamare le proprie famiglie e garantire il minimo indispensabile per la sopravvivenza. I cereali erano così importanti che rappresentavano i tre quarti della loro dieta, da cui l'espressione "tirannia del grano", che illustra la dipendenza da queste colture. All'epoca, un individuo consumava tra gli 800 grammi e il chilogrammo di cereali al giorno, rispetto ai soli 150-200 grammi delle società moderne. Questo consumo elevato riflette l'importanza dei cereali come principale fonte di calorie. I cereali erano preferiti al bestiame perché erano circa dieci volte più produttivi in termini di cibo prodotto per ettaro. I cereali potevano sfamare una popolazione numerosa, mentre l'allevamento richiedeva vasti appezzamenti di terreno per una resa molto inferiore in termini di calorie umane. Tuttavia, questo tipo di agricoltura era caratterizzato da basse rese e da una grande vulnerabilità ai fallimenti dei raccolti. Nel Medioevo, la semina di un grano poteva produrre in media cinque o sei chicchi al momento del raccolto. Inoltre, una parte del raccolto doveva essere messa da parte per le semine future, il che significava un periodo di magra in cui le riserve alimentari diminuivano prima del nuovo raccolto. Questo periodo era particolarmente critico e non erano rare le carestie quando i raccolti erano insufficienti. Di conseguenza, la popolazione viveva costantemente sul filo del rasoio, con poco margine per far fronte ai rischi climatici o alle epidemie che potevano decimare i raccolti e, di conseguenza, la popolazione stessa. | |||

Le tecniche agricole medievali erano limitate dalla tecnologia dell'epoca. La produzione di ferro era insufficiente e costosa, il che aveva un impatto diretto sugli strumenti agricoli. I vomeri erano spesso fatti di legno, un materiale molto meno durevole ed efficiente del ferro. Un vomere di legno si usurava rapidamente, riducendo l'efficienza dell'aratura e limitando la capacità dei contadini di coltivare efficacemente la terra. Il circolo vizioso della povertà aggravava queste difficoltà tecniche. Dopo il raccolto, i contadini dovevano vendere gran parte del grano in cambio di farina e pagare varie tasse e debiti, lasciando loro poco denaro da investire in strumenti migliori. La mancanza di denaro per acquistare un vomere di ferro, ad esempio, impediva di migliorare la produttività agricola. Attrezzature migliori avrebbero permesso di coltivare la terra in modo più profondo ed efficiente, aumentando potenzialmente i raccolti. Inoltre, la dipendenza da strumenti inefficienti limitava non solo la quantità di terra che poteva essere coltivata, ma anche la velocità con cui poteva essere coltivata. Ciò significa che anche se le conoscenze agricole o le condizioni climatiche consentivano una migliore produzione, le limitazioni materiali ponevano un limite a ciò che le tecniche agricole dell'epoca potevano raggiungere. | |||

La | La fertilizzazione del suolo era una questione centrale nell'agricoltura preindustriale. Senza l'uso di fertilizzanti chimici moderni ed efficaci, gli agricoltori dovevano affidarsi agli escrementi animali e umani per mantenere la fertilità dei terreni coltivabili. La regione dell'Île-de-France è un classico esempio in cui la densa urbanizzazione, come a Parigi, poteva fornire notevoli quantità di materia organica che, una volta trattata, poteva essere utilizzata come fertilizzante per i terreni agricoli circostanti. Tuttavia, queste pratiche erano limitate dalla logistica dell'epoca. La concentrazione dell'allevamento nelle regioni montane era in parte dovuta alle caratteristiche geografiche che rendevano queste aree meno adatte alla coltivazione intensiva di cereali, ma più adatte al pascolo a causa del suolo povero e del terreno accidentato. Le Alpi, i Pirenei e il Massiccio Centrale sono esempi di queste aree in Francia. Il trasporto di letame su lunghe distanze era proibitivo e difficile. Senza un sistema di trasporto moderno, lo spostamento di grandi quantità di materiale pesante e ingombrante come il letame rappresentava una grande sfida logistica. La "tirannia dei cereali" si riferisce alla priorità data alla coltivazione dei cereali a scapito dell'allevamento, con conseguenze sulla gestione della fertilità del suolo. Dove si praticava l'allevamento, il letame poteva essere utilizzato per fertilizzare il suolo a livello locale, ma questo non andava a vantaggio delle regioni cerealicole remote, che ne avevano un gran bisogno per aumentare la resa dei raccolti. La gestione della fertilità del suolo era complessa e soggetta ai vincoli dell'economia agraria dell'epoca. Senza i mezzi per trasportare i fertilizzanti in modo efficiente o l'esistenza di alternative chimiche, il mantenimento della fertilità del suolo rimaneva una sfida costante per gli agricoltori preindustriali. | ||

= | = Basse rese cerealicole = | ||

== | == I rendimenti rimangono bassi == | ||

La resa agricola è il rapporto tra la quantità di prodotto raccolto e la quantità seminata, generalmente espressa in termini di grano raccolto per ogni grano seminato. Nelle società agricole preindustriali, le basse rese potevano avere conseguenze disastrose. I cattivi raccolti erano spesso causati da condizioni meteorologiche avverse, parassiti, malattie delle colture o tecniche agricole inadeguate. Quando il raccolto veniva a mancare, le persone che dipendevano da esso per il loro sostentamento si trovavano a dover affrontare la carenza di cibo. La carestia poteva essere la conseguenza, con effetti devastanti. La "legge del più forte" può essere interpretata in diversi modi. Da un lato, può significare che i membri più vulnerabili della società - i giovani, gli anziani, i malati e i poveri - erano spesso i primi a soffrire in tempi di carestia. Dall'altro lato, in termini sociali e politici, può significare che le élite, con migliori risorse e più potere, sono state in grado di monopolizzare le risorse rimanenti, rafforzando così le strutture di potere esistenti e accentuando le disuguaglianze sociali. La carestia e la malnutrizione cronica erano fattori di elevata mortalità nelle società preindustriali e la lotta per la sicurezza alimentare era una costante nella vita della maggior parte dei contadini. Questo ha portato a vari adattamenti, come la conservazione del cibo, la diversificazione delle diete e, nel tempo, l'innovazione tecnologica e agricola per aumentare le rese e ridurre il rischio di carestia. | |||

I rendimenti agricoli nel Medioevo erano notevolmente inferiori a quelli che l'agricoltura moderna è riuscita a raggiungere grazie ai progressi tecnologici e al miglioramento dei metodi di coltivazione. Rese di 5-6 a 1 sono considerate tipiche per alcune regioni europee in questo periodo, anche se queste cifre possono variare notevolmente a seconda delle condizioni locali, dei metodi di coltivazione, della fertilità del suolo e del clima. Il caso di Ginevra, con una resa di 4:1, è un buon esempio di queste variazioni regionali. È importante ricordare che le rese erano limitate non solo dalla tecnologia e dalle conoscenze agricole dell'epoca, ma anche dalla variabilità climatica, dai parassiti, dalle malattie delle piante e dalla qualità del suolo. L'agricoltura medievale si affidava a sistemi come la rotazione triennale delle colture, che miglioravano un po' i rendimenti rispetto a metodi ancora più antichi, ma la produttività rimaneva bassa rispetto agli standard moderni. I contadini dovevano inoltre conservare parte del raccolto per la semina dell'anno successivo, il che limitava la quantità di cibo disponibile per il consumo immediato. | |||

== | == Motivi di scarso rendimento == | ||

La " | La "tirannia dei cereali" caratterizza i principali vincoli dell'agricoltura preindustriale. La fertilità del suolo, fondamentale per ottenere buoni raccolti, dipendeva in larga misura dal letame animale e dai rifiuti umani, in assenza di fertilizzanti chimici. Questa dipendenza rappresentava un problema particolare nelle aree montane, dove la lontananza degli allevamenti limitava l'accesso a questo fertilizzante naturale, riducendo la resa dei raccolti. I costi e la logistica dei trasporti, in un'epoca in cui non esistevano mezzi di trasporto moderni, rendevano il trasferimento di merci come il letame, essenziale per la concimazione dei campi, costoso e poco pratico sulle lunghe distanze. I metodi agricoli dell'epoca, con strumenti rudimentali e tecniche di aratura e semina poco sviluppate, non miglioravano la situazione. Gli aratri di legno, meno efficienti delle loro controparti metalliche, non erano in grado di sfruttare appieno il potenziale dei terreni coltivati. Inoltre, la dieta dell'epoca era dominata dal consumo di cereali, considerati una fonte affidabile e conservabile di calorie per i periodi di carenza, soprattutto in inverno. Questa focalizzazione sui cereali ha ostacolato lo sviluppo di altre forme di agricoltura, come l'orticoltura o l'agroforestale, che avrebbero potuto rivelarsi più produttive. La struttura sociale ed economica del sistema feudale non faceva che esacerbare queste difficoltà. I contadini, gravati dal peso delle royalties e delle tasse, avevano pochi mezzi o incentivi per investire nel miglioramento delle pratiche agricole. E quando il tempo si rivelava sfavorevole, i raccolti potevano essere seriamente compromessi, poiché le società medievali avevano poche strategie per gestire i rischi associati alle avversità climatiche. In un simile contesto, la produzione agricola si concentrava più sulla sopravvivenza che sul profitto o sull'accumulo di ricchezza, limitando le possibilità di evoluzione e sviluppo dell'agricoltura. | ||

Il basso livello di investimenti nell'agricoltura preindustriale è un fenomeno radicato in diversi aspetti strutturali del periodo. Gli agricoltori erano spesso ostacolati dalla mancanza di risorse finanziarie per migliorare la qualità degli strumenti e dei metodi di coltivazione. Questa mancanza di capitale era aggravata da un sistema fiscale oppressivo che lasciava ai contadini poco spazio per accumulare risparmi. L'onere fiscale imposto dalla nobiltà e dalle autorità feudali faceva sì che la maggior parte dei raccolti e dei redditi andassero a soddisfare le varie imposte e tasse, anziché essere reinvestiti nell'azienda agricola. Inoltre, il sistema socio-economico non favoriva l'accumulo di capitale, essendo strutturato in modo tale da mantenere i contadini in una posizione di dipendenza economica. La precarietà della situazione dei contadini era tale che spesso dovevano concentrarsi sul soddisfacimento dei bisogni immediati di sopravvivenza, piuttosto che su investimenti a lungo termine che avrebbero potuto migliorare i raccolti e le condizioni di vita. Questa mancanza di mezzi per gli investimenti era rafforzata dalla mancanza di accesso al credito e dall'avversione al rischio giustificata dalla frequenza dei rischi naturali, come il maltempo o le pestilenze come le infestazioni di cavallette e le malattie delle piante, che potevano spazzare via i raccolti e, con essi, gli investimenti effettuati. | |||

Lo stereotipo del contadino conservatore affonda le sue radici nelle condizioni materiali e socio-economiche delle società preindustriali. In queste società, l'agricoltura di sussistenza era la norma: mirava a produrre quanto bastava per sfamare il contadino e la sua famiglia, con poche eccedenze da destinare al commercio o agli investimenti. Questo modo di produzione era strettamente legato ai ritmi naturali e alle conoscenze tradizionali, che avevano dimostrato il loro valore nel corso delle generazioni. I contadini dipendevano in larga misura dal primo raccolto per affrontare il successivo. Pertanto, qualsiasi cambiamento nei metodi di coltivazione rappresentava un rischio considerevole. In caso di fallimento, le conseguenze potevano essere disastrose, dalla carestia alla fame. Di conseguenza, allontanarsi da pratiche collaudate non solo era considerato imprudente, ma rappresentava una minaccia diretta alla sopravvivenza. La resistenza al cambiamento non era quindi una semplice questione di mentalità o di atteggiamento, ma una reazione razionale alle condizioni di incertezza. L'innovazione significava rischiare di alterare un fragile equilibrio e quando il margine tra la sopravvivenza e la fame è sottile, la cautela ha la precedenza sulla sperimentazione. I contadini non potevano permettersi il lusso di sbagliare: erano i gestori di un sistema in cui ogni chicco, ogni animale e ogni strumento era di vitale importanza. Inoltre, questa cautela era rafforzata da strutture sociali ed economiche che scoraggiavano l'assunzione di rischi. Le opportunità di diversificazione erano limitate e i sistemi di sostegno sociale o di assicurazione contro il fallimento dei raccolti erano praticamente inesistenti. Gli agricoltori avevano spesso debiti o obblighi nei confronti dei proprietari terrieri o dello Stato, che li costringevano a produrre in modo sicuro e costante per far fronte a questi impegni. Lo stereotipo del contadino conservatore fa quindi parte di una realtà in cui il cambiamento era sinonimo di pericolo e in cui l'adesione alla tradizione era una strategia di sopravvivenza, dettata dai capricci dell'ambiente e dagli imperativi di una vita precaria. | |||

Il mantenimento della fertilità del suolo era una sfida costante per i contadini medievali. La loro dipendenza dai fertilizzanti naturali, come lo sterco animale e umano, sottolinea l'importanza dei circuiti locali dei nutrienti nell'agricoltura dell'epoca. La concentrazione della popolazione in centri urbani come Parigi creava abbondanti fonti di materia organica che, se utilizzata come fertilizzante, poteva migliorare significativamente la fertilità dei terreni circostanti. Questo spiega in parte perché regioni come l'Île-de-France erano rinomate per la loro fertilità del suolo. Tuttavia, la struttura agricola dell'epoca comportava una separazione geografica tra le zone di allevamento e quelle di coltivazione dei cereali. Le aziende zootecniche erano spesso situate in zone montuose con terreni meno fertili, dove il terreno non era adatto alla coltivazione intensiva di cereali ma poteva sostenere il pascolo. Zone di pascolo come i Pirenei, le Alpi e il Massiccio Centrale erano quindi lontane dalle regioni cerealicole. Il trasporto del fertilizzante era quindi problematico, sia in termini di distanza che di costi. Le tecniche di trasporto erano rudimentali e costose e le infrastrutture, come le strade, erano spesso in cattive condizioni, rendendo la movimentazione di materiali ingombranti come il letame economicamente poco conveniente. Di conseguenza, i campi di cereali spesso mancavano dei nutrienti necessari per mantenere o migliorare la loro fertilità. Questa situazione creava un circolo vizioso in cui la terra si esauriva più velocemente di quanto potesse essere rigenerata naturalmente, portando a rese più basse e a una maggiore pressione sugli agricoltori per nutrire una popolazione in crescita. | |||

La | La percezione di una situazione di stallo nelle società agricole medievali deriva in parte dalla struttura economica dell'epoca, che era prevalentemente rurale e basata sull'agricoltura. I rendimenti agricoli erano generalmente bassi e l'innovazione tecnologica lenta rispetto agli standard moderni. Ciò era dovuto a una serie di fattori, tra cui la mancanza di conoscenze scientifiche avanzate, la scarsità di strumenti e tecniche agricole disponibili e una certa resistenza al cambiamento dovuta ai rischi associati alla sperimentazione di nuovi metodi. In questo contesto, la classe urbana è stata spesso percepita come un ulteriore onere per gli agricoltori. Sebbene gli abitanti delle città dipendessero dalla produzione agricola per la loro sopravvivenza, erano anche spesso visti come parassiti, nel senso che consumavano le eccedenze senza contribuire direttamente alla produzione di queste risorse. Gli abitanti delle città, che comprendevano mercanti, artigiani, ecclesiastici e nobili, dipendevano dai contadini per il cibo, ma non sempre condividevano equamente gli oneri e i benefici della produzione agricola. Il risultato era un sistema economico in cui i contadini, che costituivano la maggioranza della popolazione, lavoravano duramente per produrre cibo a sufficienza per tutti, ma vedevano una parte significativa del loro raccolto consumata da chi non era coinvolto nella produzione. Ciò poteva creare tensioni sociali ed economiche, soprattutto in anni di scarsi raccolti, quando le eccedenze erano limitate. Questa dinamica era esacerbata dal sistema feudale, in cui la terra era detenuta dalla nobiltà, che spesso imponeva tasse e lavori forzati ai contadini. Ciò limitava ulteriormente la capacità dei contadini di investire in miglioramenti e accumulare eccedenze, mantenendo lo status quo e ostacolando il progresso economico e tecnologico. | ||

= La | = La legge del 15% di Paul Bairoch = | ||

Le società dell'Ancien Régime avevano vincoli economici molto rigidi legati alla loro base agricola. La capacità di sostenere una popolazione non agricola, come quella che viveva nelle città, dipendeva direttamente dalla produttività agricola. Poiché le tecniche agricole dell'epoca limitavano fortemente le rese, solo una piccola parte della popolazione poteva permettersi di non partecipare direttamente alla produzione alimentare. Le statistiche illustrano questa dipendenza. Se il 75%-80% della popolazione doveva lavorare in agricoltura per soddisfare il fabbisogno alimentare dell'intera popolazione, questo lasciava solo il 20%-25% della popolazione per altri compiti, comprese le funzioni vitali all'interno della società come il commercio, l'artigianato, il clero, l'amministrazione e l'istruzione. In questo contesto, gli abitanti delle città, che rappresentavano circa il 15% della popolazione, erano percepiti come "parassiti", nel senso che consumavano risorse senza contribuire direttamente alla loro produzione. Tuttavia, questa percezione non tiene conto del contributo culturale, amministrativo, educativo ed economico che questi abitanti delle città fornivano. Il loro lavoro era essenziale per la strutturazione e il funzionamento della società nel suo complesso, sebbene la loro dipendenza dalla produzione agricola fosse una realtà innegabile. Le attività degli abitanti delle città, comprese quelle degli artigiani e dei commercianti, non cessavano con le stagioni, a differenza di quelle dei contadini, meno attivi in inverno. Questo rafforzava l'immagine degli abitanti delle città come membri della società che vivevano a spese dei produttori diretti, i contadini, il cui lavoro era soggetto ai capricci delle stagioni e alla produttività della terra. | |||

La legge del 15% formulata dallo storico Paul Bairoch illustra i limiti demografici ed economici delle società agricole prima dell'era industriale. Questa legge stabilisce che un massimo del 15% della popolazione totale poteva essere costituito da abitanti delle città, cioè da persone che non producevano il proprio cibo e dipendevano quindi dalle eccedenze agricole. Durante l'Ancien Régime, la stragrande maggioranza della popolazione - tra il 75 e l'80% - era attivamente impegnata nell'agricoltura. Questa percentuale elevata riflette la necessità di disporre di una forza lavoro abbondante per soddisfare il fabbisogno alimentare della popolazione. Tuttavia, essendo l'agricoltura un'attività stagionale, i contadini non lavoravano durante l'inverno, il che significa che, in termini di forza lavoro annuale, si stima che il 70-75% fosse effettivamente investito nell'agricoltura. Sulla base di queste cifre, rimarrebbe il 25-30% della forza lavoro disponibile per attività diverse dall'agricoltura. Tuttavia, è importante tenere presente che anche nelle zone rurali c'erano lavoratori non agricoli, come fabbri, falegnami, sacerdoti e così via. La loro presenza nelle campagne riduceva la quantità di manodopera che poteva essere destinata alle città. Tenendo conto di tutti questi fattori, Bairoch concluse che la popolazione urbana, cioè quella che viveva di attività non agricole nelle città, non poteva superare il 15% del totale. Questo limite era imposto dalla capacità produttiva dell'agricoltura dell'epoca e dalla necessità di fornire cibo all'intera popolazione. Di conseguenza, le società preindustriali erano prevalentemente rurali e i centri urbani rimanevano relativamente modesti rispetto alla popolazione complessiva. Questa realtà sottolinea l'equilibrio precario su cui si basavano queste società, che non potevano sostenere un numero crescente di abitanti delle città senza mettere a rischio la propria sicurezza alimentare. | |||

= | Il concetto evocato da Paul Bairoch nel suo libro "Da Gerico al Messico" evidenzia il legame tra agricoltura e urbanizzazione nelle società preindustriali. La stima secondo cui i tassi di urbanizzazione sono rimasti al di sotto del 15% fino alla rivoluzione industriale si basa su un'analisi storica dei dati demografici disponibili. Sebbene l'aggiustamento da 3 a 4 possa sembrare arbitrario, serve a riflettere il margine necessario per le attività diverse dall'agricoltura, anche tenendo conto degli artigiani e di altre occupazioni non agricole nelle aree rurali. Questo limite di urbanizzazione era indicativo di una società in cui la maggior parte delle risorse era dedicata alla sopravvivenza, lasciando poco spazio agli investimenti in innovazioni che avrebbero potuto rilanciare l'economia e aumentare la produttività agricola. Le città, storicamente centri di innovazione e progresso, non erano in grado di crescere oltre questa soglia del 15% perché la capacità agricola era insufficiente a nutrire una popolazione urbana più numerosa. Tuttavia, questa dinamica ha iniziato a cambiare con l'avvento della rivoluzione industriale. Le innovazioni tecnologiche, in particolare nell'agricoltura e nei trasporti, hanno portato a un aumento spettacolare dei raccolti agricoli e a una riduzione dei costi di trasporto. Questi sviluppi hanno liberato parte della popolazione dalla necessità del lavoro agricolo, consentendo una maggiore urbanizzazione e l'emergere di una società economicamente più diversificata, in cui l'innovazione poteva fiorire in un ambiente urbano. In altre parole, mentre le società dell'Ancien Régime erano confinate in una certa stasi a causa dei loro limiti agricoli, il progresso tecnologico sbloccò gradualmente il potenziale di innovazione e aprì la strada all'era moderna. | ||

= Società di povertà di massa = | |||

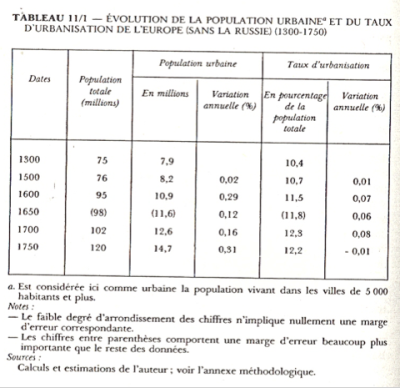

[[Fichier:Évolution de la population urbaine et du taux d'urbanisation de l'Europe 1300 - 1750.png|400px|vignette]] | [[Fichier:Évolution de la population urbaine et du taux d'urbanisation de l'Europe 1300 - 1750.png|400px|vignette]] | ||

Questa tabella fornisce una panoramica della progressione demografica e dell'urbanizzazione in Europa tra il 1300 e il 1750. Durante questo periodo, la popolazione europea è passata da 75 milioni a 120 milioni, riflettendo una crescita demografica graduale nonostante rischi storici come la peste nera, che ha ridotto notevolmente la popolazione nel XIV secolo. Si è registrata anche una tendenza all'urbanizzazione, con un aumento del numero di persone che vivono nelle città da 7,9 a 14,7 milioni. Questa urbanizzazione è tuttavia lenta e non riflette una migrazione su larga scala verso le città, ma piuttosto il loro costante sviluppo. La percentuale di popolazione che vive nelle aree urbane rimane inferiore al 15%, rafforzando l'idea di una società preindustriale e prevalentemente agricola. La variazione annuale del tasso di urbanizzazione e della popolazione totale è piuttosto contenuta, a indicare cambiamenti demografici graduali piuttosto che trasformazioni rapide o radicali. Ciò suggerisce che i cambiamenti demografici e l'urbanizzazione in Europa sono stati il risultato di un'evoluzione lenta e stabile, caratterizzata da un graduale sviluppo delle infrastrutture urbane e da una crescente, seppur modesta, capacità delle città di sostenere una popolazione più numerosa. In breve, questi dati descrivono un'Europa che si sta lentamente muovendo verso una società più urbanizzata, ma le cui radici rimangono profondamente radicate nell'agricoltura, con le città che fungono più da centri commerciali e amministrativi che da poli di produzione industriale. | |||

Le condizioni di vita nelle società agricole preindustriali erano estremamente dure e potevano avere un impatto significativo sulla salute e sulla longevità delle persone. L'agricoltura di sussistenza, l'intenso lavoro fisico, le diete limitate, la scarsa igiene e l'accesso limitato alle cure mediche contribuivano all'elevata mortalità infantile e alla bassa aspettativa di vita. Un'aspettativa di vita media di circa 25-30 anni non significa, tuttavia, che la maggior parte delle persone morisse a quell'età. Questa cifra è una media influenzata dal numero molto elevato di decessi di neonati. I bambini che sopravvivevano all'infanzia avevano una ragionevole possibilità di raggiungere l'età adulta e vivere fino a 50 anni o più, anche se ciò era meno comune di oggi. Un individuo che raggiungeva i 40 anni era certamente considerato più vecchio rispetto agli standard odierni, ma non necessariamente un "vecchio". Tuttavia, l'usura del corpo dovuta a un lavoro manuale faticoso fin dalla più tenera età poteva certamente dare l'aspetto e gli acciacchi associati alla vecchiaia precoce. Spesso le persone soffrivano di problemi dentali, di malattie croniche e di un'usura generale del corpo che le faceva sembrare più vecchie di quanto non lo sarebbe una persona della stessa età oggi, che ha accesso a una migliore assistenza sanitaria e a una dieta più varia. Epidemie, carestie e guerre aggravavano la situazione, riducendo ulteriormente le prospettive di una vita lunga e sana. Per questo motivo la popolazione contadina dell'epoca, che si trovava a dover affrontare un'esistenza precaria, doveva spesso fare affidamento sulla solidarietà comunitaria per sopravvivere in un ambiente così spietato. | |||

La | La malnutrizione era una realtà comune per gli agricoltori delle società preindustriali. La mancanza di diversità alimentare, con una dieta spesso incentrata su uno o due cereali di base come il grano, la segale o l'orzo, e un consumo insufficiente di frutta, verdura e proteine, influivano pesantemente sul loro sistema immunitario. La carenza di vitamine e minerali essenziali può portare a varie malattie da carenza e indebolire la resistenza alle infezioni. I contadini, che spesso vivevano in condizioni igieniche precarie e a stretto contatto con gli animali, erano inoltre esposti a una varietà di agenti patogeni. Una "semplice" influenza, in un contesto del genere, poteva rivelarsi molto più pericolosa che in una popolazione sana e ben nutrita. La mancanza di conoscenze mediche e l'accesso limitato all'assistenza sanitaria aggravavano la situazione. Queste popolazioni hanno dovuto affrontare anche periodi di carestia, dovuti a raccolti insufficienti o a disastri naturali, che hanno ulteriormente ridotto la loro capacità di nutrirsi adeguatamente. In tempi di carestia, le malattie opportunistiche potevano diffondersi rapidamente, trasformando disturbi benigni in epidemie mortali. Inoltre, i periodi di guerra e di requisizioni potevano peggiorare la situazione alimentare dei contadini, rendendo la malnutrizione ancora più frequente e grave. | ||

Nel 1588, la Gazzetta romana titolò "À Rome rien de neuf sinon que l'on meurt-de-faim" (A Roma non c'è nulla di nuovo, tranne che la gente muore di fame) mentre il Papa dava un banchetto. Si trattava di società caratterizzate da una povertà di massa che si rifletteva in una situazione di precarietà. Nelle società preindustriali c'è un forte contrasto tra le classi sociali. Riportando la notizia della carestia a Roma in concomitanza con un banchetto papale, la Gazzetta romana evidenzia non solo la disuguaglianza sociale, ma anche l'indifferenza o l'impotenza delle élite di fronte alle sofferenze dei più svantaggiati. La povertà di massa era una caratteristica delle società dell'Ancien Régime, dove la grande maggioranza della popolazione viveva in una costante precarietà. La sussistenza dipendeva interamente dalla produzione agricola, che era soggetta ai capricci del tempo, ai parassiti, alle malattie dei raccolti e alla guerra. Un cattivo raccolto poteva portare rapidamente alla carestia, aggravando la povertà e la mortalità. Le élite, siano esse ecclesiastiche, nobili o borghesi delle città, disponevano di mezzi molto più consistenti e spesso riuscivano a sfuggire alle conseguenze più gravi di carestie e crisi economiche. Banchetti e altre ostentazioni di ricchezza in tempi di carestia erano visti come segni di opulenza fuori dalla realtà del popolo. Questa frattura sociale era uno dei tanti motivi che potevano portare a tensioni e rivolte popolari. La storia è costellata di rivolte in cui la fame e la miseria spingevano le persone a sollevarsi contro un ordine ritenuto ingiusto e insensibile alle loro sofferenze. | |||

= | = Appendici = | ||

= | = Riferimenti = | ||

<references/> | <references/> | ||

Version actuelle datée du 28 novembre 2023 à 15:03

Basato su un corso di Michel Oris[1][2]

Strutture agrarie e società rurale: analisi del mondo contadino europeo preindustriale ● Il regime demografico dell'Ancien Régime: l'omeostasi ● Evoluzione delle strutture socio-economiche nel Settecento: dall'Ancien Régime alla Modernità ● Origini e cause della rivoluzione industriale inglese ● Meccanismi strutturali della rivoluzione industriale ● La diffusione della rivoluzione industriale nell'Europa continentale ● La rivoluzione industriale oltre l'Europa: Stati Uniti e Giappone ● I costi sociali della rivoluzione industriale ● Analisi storica delle fasi cicliche della prima globalizzazione ● Dinamiche dei mercati nazionali e globalizzazione del commercio dei prodotti ● La formazione dei sistemi migratori globali ● Dinamiche e impatti della globalizzazione dei mercati monetari: Il ruolo centrale di Gran Bretagna e Francia ● La trasformazione delle strutture e delle relazioni sociali durante la rivoluzione industriale ● Le origini del Terzo Mondo e l'impatto della colonizzazione ● Fallimenti e blocchi nel Terzo Mondo ● Mutazione dei metodi di lavoro: evoluzione dei rapporti di produzione dalla fine del XIX al XX ● L'età d'oro dell'economia occidentale: i trent'anni gloriosi (1945-1973) ● Il cambiamento dell'economia mondiale: 1973-2007 ● Le sfide del Welfare State ● Intorno alla colonizzazione: paure e speranze di sviluppo ● Tempo di rotture: sfide e opportunità nell'economia internazionale ● Globalizzazione e modalità di sviluppo nel "terzo mondo"

Tra il XV e il XVIII secolo, l'Europa preindustriale era essenzialmente un vasto mosaico di comunità rurali in cui la vita contadina, lungi dall'essere un semplice sfondo, costituiva il cuore pulsante della civiltà. Occupando circa il 90% della popolazione, i contadini non si limitavano a coltivare la terra; erano la spina dorsale vivente dell'economia, modellando il paesaggio, nutrendo le nazioni e tessendo i legami sociali che univano villaggi e territori. La loro fatica quotidiana sulla terra era molto più di una ricerca di sopravvivenza: era la forza trainante di un'economia largamente autosufficiente, una componente chiave della grande macchina sociale che alimentava mercati e città.

All'interno di questo scacchiere agrario, ogni contadino svolgeva un ruolo decisivo, impegnato in una fitta rete di doveri, non solo nei confronti del signore locale ma anche in uno spirito di solidarietà reciproca. Spesso vivendo in condizioni austere e soggetti alla durezza delle stagioni e alle richieste arbitrarie della nobiltà, i contadini hanno comunque plasmato l'economia del loro tempo con resilienza. È semplicistico dipingerli solo come una classe svantaggiata e priva di potere; essi rappresentavano la più grande massa sociale dell'Europa preindustriale e furono attori fondamentali, a volte rivoluzionari, nel plasmare il suo futuro.

Ci addentreremo nella vita quotidiana, spesso poco conosciuta, dei contadini europei dell'epoca preindustriale, facendo luce non solo sulle loro pratiche agricole, ma anche sulla loro posizione all'interno della gerarchia sociale e sulle dinamiche di resistenza e cambiamento che furono in grado di generare. Riposizionandoli al centro dell'analisi, riscopriamo le fondamenta stesse dell'economia e della società preindustriale europea.

Il predominio dell'agricoltura: XV secolo - XVII secolo[modifier | modifier le wikicode]

L'agricoltura è stata il pilastro delle economie dell'Ancien Régime e ha svolto un ruolo predominante nel plasmare la struttura socio-professionale dell'epoca. Al centro di questa organizzazione economica vi erano tre rami principali di attività: il settore primario [1], che comprendeva le attività agricole, il settore secondario [2], che comprendeva l'industria, e il settore terziario [3], che comprendeva i servizi. Nel XVI secolo, il volto demografico dell'Europa era essenzialmente rurale e agricolo, con circa l'80% degli abitanti impegnati nell'agricoltura. Questo dato rivela che quattro persone su cinque erano legate alla terra, una proporzione schiacciante che testimonia il profondo radicamento dei contadini nella vita economica dell'epoca. Il settore primario non era solo il più grande datore di lavoro, ma era il fondamento dell'esistenza quotidiana, con la maggior parte della forza lavoro europea dedicata alla coltivazione della terra, all'allevamento del bestiame e ai molti altri compiti che compongono il lavoro agricolo.

Questa tabella mostra l'evoluzione della distribuzione della popolazione attiva tra i settori primario (agricoltura), secondario (industria) e terziario (servizi) nei Paesi ad economia di mercato sviluppata, ad eccezione del Giappone. Le percentuali indicate riflettono la quota di ciascun settore sul totale della popolazione attiva, dal 1500 al 1995. All'inizio del periodo studiato, nel 1500, l'agricoltura occupava circa l'80% della popolazione attiva, mentre l'industria e i servizi rappresentavano ciascuno circa il 10%. Questa distribuzione è cambiata leggermente nel 1750, quando l'agricoltura è scesa leggermente al 76%, mentre l'industria è salita al 13% e i servizi all'11%. Nel 1800, l'agricoltura rimaneva predominante con il 74%, ma l'industria continuava a salire al 16% e i servizi all'11%. Un cambiamento significativo si è verificato nel 1913, quando l'agricoltura rappresentava il 40% della popolazione attiva, seguita da vicino dall'industria al 32% e dai servizi al 28%. Questo spostamento si è accentuato nella seconda metà del XX secolo. Nel 1950, l'agricoltura occupava il 23% della popolazione attiva, mentre l'industria rappresentava il 37% e i servizi il 40%, segno di una crescente diversificazione economica. Nel 1970, il settore dei servizi aveva superato tutti gli altri con il 52%, mentre l'industria rappresentava il 38% e l'agricoltura solo il 10%. Questa tendenza è proseguita nei decenni successivi: nel 1980, l'agricoltura è scesa al 7%, l'industria al 34% e i servizi al 58%. Nel 1990, i servizi sono saliti al 66%, lasciando l'agricoltura al 5% e l'industria al 29%. Infine, nel 1995, i servizi dominano ampiamente con il 67%, mentre l'industria si riduce leggermente al 28% e l'agricoltura si mantiene al 5%, riflettendo un mondo in cui l'economia è fortemente orientata verso i servizi. Questa serie di dati mostra una chiara transizione nelle economie sviluppate da una predominanza dell'agricoltura a una predominanza dei servizi, illustrando i profondi cambiamenti nelle strutture economiche nel corso dei secoli.

Per comprendere l'importanza predominante dell'agricoltura nelle economie dell'Ancien Régime, è importante ricordare che il valore monetario della produzione agricola superava di gran lunga quello degli altri settori produttivi. Infatti, la ricchezza delle società dell'epoca si basava sull'agricoltura, la cui produzione dominava in misura considerevole l'economia, diventando la principale fonte di reddito. La distribuzione della ricchezza era quindi intrinsecamente legata all'agricoltura. In questo contesto, i contadini, che costituivano la maggioranza della popolazione, dipendevano interamente dall'agricoltura per il loro sostentamento. Il loro cibo proveniva direttamente da ciò che potevano coltivare e raccogliere. Queste società erano caratterizzate da un basso grado di monetarizzazione dell'economia, con una marcata preferenza per il baratto, un sistema di scambio diretto di beni e servizi. Tuttavia, nonostante la tendenza al baratto, i contadini avevano ancora bisogno di denaro per pagare le tasse richieste dalla Chiesa e dai vari livelli di governo. Questo bisogno di denaro contraddiceva in parte la natura non monetizzata della loro economia quotidiana, evidenziando le esigenze contraddittorie che i contadini dovevano affrontare nella gestione delle loro risorse e nell'adempimento degli obblighi fiscali.

Nella società dell'Ancien Régime, la struttura economica era fortemente segnata dalla stratificazione sociale e dai privilegi di classe. I redditi della nobiltà e del clero, che costituivano le élite dell'epoca, derivavano in gran parte dai contributi del Terzo Stato, cioè dei contadini e dei borghesi, che costituivano la grande maggioranza della popolazione. Queste élite si arricchivano grazie ai diritti signorili e alle decime ecclesiastiche riscosse sui terreni agricoli, spesso coltivati dai contadini. I contadini, da parte loro, dovevano pagare parte della loro produzione o del loro reddito sotto forma di tasse e affitti, costituendo così la base della rendita fondiaria della nobiltà e della rendita ecclesiastica del clero. Questo sistema fiscale era tanto più gravoso per il Terzo Stato in quanto né la nobiltà né il clero erano soggetti all'imposta, beneficiando di varie esenzioni e privilegi. Di conseguenza, il carico fiscale ricadeva quasi interamente sulle spalle dei contadini e delle altre classi non privilegiate. Questa dinamica economica evidenzia lo stridente contrasto tra le condizioni di vita delle élite e quelle dei contadini. Le prime, pur essendo numericamente inferiori, conducevano una vita finanziata dallo sfruttamento economico dei secondi che, nonostante il loro contributo essenziale all'economia e alla struttura sociale, dovevano sostenere oneri fiscali sproporzionati rispetto ai loro mezzi. Ciò ha portato a una concentrazione di ricchezza e potere nelle mani di pochi, mentre le masse vivevano in una costante insicurezza materiale.

Il risparmio svolgeva un ruolo cruciale nell'economia dell'Ancien Régime, in quanto costituiva la base per gli investimenti. Infatti, era grazie alla capacità di risparmiare che gli individui e le famiglie potevano permettersi di acquistare beni produttivi. In un contesto in cui l'agricoltura è la pietra angolare dell'economia, l'investimento in terreni sta diventando una pratica comune e potenzialmente redditizia. L'acquisto di foreste o di altri appezzamenti di terreno agricolo era quindi una forma di investimento privilegiata. La borghesia, soprattutto nelle città ricche come Ginevra, riconosceva il valore di tali investimenti e spesso convogliava i propri risparmi nell'acquisto di vigneti. Questa attività, ritenuta più redditizia dell'artigianato o dei servizi, attira l'attenzione di chi ha i mezzi per investire. Questi ultimi, poi, traggono profitto dal lavoro dei contadini, che coltivano la terra per loro conto, consentendo loro di trarre profitto dalla produzione senza essere necessariamente coinvolti direttamente nel lavoro agricolo. Anche i mercanti urbani, se hanno accumulato una ricchezza sufficiente, acquistano terreni in campagna, ampliando il loro portafoglio di investimenti e diversificando le loro fonti di reddito. Ciò dimostra come, anche all'interno delle città, l'economia fosse intimamente legata alla terra e al suo sfruttamento. Tuttavia, è importante notare che il settore agricolo non era uniforme. Era caratterizzato da un'ampia varietà di situazioni: alcune regioni erano specializzate in particolari colture, altre erano note per il bestiame, e l'efficienza dell'agricoltura poteva variare notevolmente a seconda dei metodi di coltivazione e dei diritti di proprietà in vigore. Questa eterogeneità rifletteva la complessità dell'economia agraria e i diversi modi in cui la terra poteva essere utilizzata per generare reddito.

La diversità dei sistemi agricoli[modifier | modifier le wikicode]

Con la fine del Medioevo e l'avanzare dei periodi successivi, in Europa sono emerse notevoli disparità regionali, in particolare tra Est e Ovest e tra Nord e Sud. Questa divergenza è particolarmente evidente nello status dei contadini e nei sistemi agrari in vigore.

La maggior parte dei contadini dell'Europa occidentale ha acquisito una forma di libertà all'alba dell'era moderna. Questa liberazione è avvenuta gradualmente, grazie soprattutto all'indebolimento delle strutture feudali e ai cambiamenti nei rapporti di produzione e di proprietà. In Occidente, questi sviluppi hanno permesso ai contadini di diventare liberi agricoltori, con maggiori diritti e migliori condizioni di vita, anche se ancora soggetti a varie forme di costrizione e dipendenza economica. A est dell'immaginaria linea San Pietroburgo-Trieste, tuttavia, la situazione era diversa. È in questa regione che si sviluppò la cosiddetta "seconda servitù della gleba". Questo fenomeno fu caratterizzato da un rafforzamento dei vincoli che gravavano sui contadini, che si ritrovarono nuovamente incatenati alla terra da un sistema di dipendenza e di obblighi nei confronti dei signori. I diritti dei contadini furono notevolmente limitati e spesso furono costretti a lavorare le terre dei signori senza un adeguato compenso o a pagare una parte significativa della loro produzione come affitto. Questa dicotomia geografica riflette quindi una profonda divisione socio-economica e giuridica all'interno dell'Europa preindustriale. Essa influenzò anche lo sviluppo economico e sociale delle diverse regioni, con conseguenze che si sarebbero protratte per secoli, plasmando le dinamiche della storia europea.

Sistema statale[modifier | modifier le wikicode]

Nel XVII secolo l'Europa orientale subì importanti cambiamenti sociali ed economici che ebbero un impatto diretto sulla condizione dei contadini. Nelle vaste e fertili pianure dell'Ucraina, della Polonia, della Romania e dei Balcani, terre che sarebbero diventate il granaio d'Europa grazie alla loro elevata produttività agricola, emerse un fenomeno particolare: la reimposizione della servitù della gleba, nota come "seconda servitù della gleba". Questa rinascita della servitù della gleba è in gran parte orchestrata dai "baroni del Baltico", che sono spesso signori della guerra o aristocratici con vasti appezzamenti di terreno in queste regioni. L'autorità di questi baroni si basava sul loro potere militare ed economico e cercavano di massimizzare i rendimenti delle loro terre per arricchirsi e finanziare le loro ambizioni, sia politiche che militari. Il ritorno dei contadini alla servitù della gleba significava la perdita della loro autonomia e il ritorno a condizioni di vita simili a quelle del feudalesimo medievale. I contadini erano costretti a lavorare le terre dei signori senza poterne rivendicare la proprietà. Erano anche soggetti a lavori forzati e a diritti, che riducevano la loro capacità di beneficiare dei frutti del loro lavoro. Inoltre, ai contadini era spesso vietato lasciare la terra del signore senza permesso, il che li legava al loro signore e alla sua terra in un modo che limitava fortemente la loro libertà personale. L'effetto di queste politiche si fece sentire su tutta la struttura sociale ed economica delle regioni interessate. Sebbene queste terre fossero altamente produttive ed essenziali per rifornire il continente di grano e altri cereali, i contadini che le lavoravano avevano una vita dura e il loro status sociale era molto basso. Questo rafforzamento della servitù nell'Europa orientale contrastava nettamente con il movimento verso una maggiore libertà che si registrava nello stesso periodo in altre parti d'Europa.