美国战后社会:冷战与富裕社会

根据 Aline Helg 的演讲改编[1][2][3][4][5][6][7]

美洲独立前夕 ● 美国的独立 ● 美国宪法和 19 世纪早期社会 ● 海地革命及其对美洲的影响 ● 拉丁美洲国家的独立 ● 1850年前后的拉丁美洲:社会、经济、政策 ● 1850年前后的美国南北部:移民与奴隶制 ● 美国内战和重建:1861-1877 年 ● 美国(重建):1877 - 1900年 ● 拉丁美洲的秩序与进步:1875 - 1910年 ● 墨西哥革命:1910 - 1940年 ● 20世纪20年代的美国社会 ● 大萧条与新政:1929 - 1940年 ● 从大棒政策到睦邻政策 ● 政变与拉丁美洲的民粹主义 ● 美国与第二次世界大战 ● 第二次世界大战期间的拉丁美洲 ● 美国战后社会:冷战与富裕社会 ● 拉丁美洲冷战与古巴革命 ● 美国的民权运动

1954 年,在冷战最激烈的时候,美国国会做出了一项战略性决定,将 "上帝保佑 "这一短语写入效忠誓词。这一改动绝非无足轻重,而是为了与当时被视为无神论堡垒的苏联划清界限。通过这一象征性的改变,美国试图突出其宗教和爱国价值观,与共产主义意识形态直接对立。

这一立法变革是在民族主义日益高涨的背景下发生的。直到 2003 年,得克萨斯州和其他州的学校还在诵读《效忠誓词》,现在誓词中包含了 "在上帝之下 "的字样,这反映了这些价值观在美国教育中的持续存在。

在这段国际紧张局势期间,美国和其他西方国家开展了民防演习,目的是让包括儿童在内的民众做好准备,应对苏联可能发动的核攻击。这些演习旨在教授针对放射性尘降物的防护措施,是为潜在核战争做准备的整体战略的一部分。

第二次世界大战后,美国作为一个经济超级大国蓬勃发展,这个时代有时被称为 "富裕社会"。这一时期的特点是,在高产劳动力、有利的政府政策和蓬勃发展的消费市场的推动下,经济异常繁荣。凭借其世界工业领导者的地位及其政治和军事影响力,美国得以在整个冷战期间保持并增进其繁荣,塑造了我们今天生活的现代世界。

美国与冷战[modifier | modifier le wikicode]

1945 年 8 月,美国在广岛和长崎使用原子弹,这不仅标志着第二次世界大战悲剧性和争议性的结束,而且也是冷战黎明的前奏。这一时期的特点是激烈的政治、军事和意识形态竞争,美国与苏联这两个当时正在崛起的超级大国针锋相对。美国拥有核武器,并在日本以毁灭性的方式进行了展示,这在战后谈判中最初似乎给美国人带来了战略优势。然而,它也催化了美国和苏联之间史无前例的军备竞赛,使世界陷入了不确定和对可能发生的核启示录的恐惧之中。冷战在多条战线上展开。美国采取遏制政策,旨在通过军事干预、经济措施和外交战略等多种手段限制共产主义的传播。与此同时,苏联也做出了巨大努力,将其影响力扩展到境外,并建立了自己的意识形态模式。这种两极对抗极大地影响了美国和全球社会。国际关系、全球经济和许多国家的国内政策都受到冷战动态的深刻影响,甚至是决定性的影响。这场旷日持久的冲突虽然从未演变成两个超级大国之间的公开战争,但却引发了各种代理冲突,刺激了疯狂的军备竞赛,并造成了持续数十年的不信任和猜疑气氛。

第二次世界大战结束时,与世界其他大国相比,美国处于异常有利的地位。美国的领土基本上没有受到战争的破坏,经济不但没有衰退,反而蓬勃发展。然而,这种优势地位遇到了一个重大障碍:他们无法将自由主义理想强加给苏联。美国将共产主义的传播视为对其生活方式和他们希望建立的世界秩序的直接威胁,因此采取了多层面的政策来遏制共产主义的影响。这一战略包括政治、经济和军事措施,所有这些措施都旨在阻止共产主义扩张并维护其霸权。然而,事实证明,约瑟夫-斯大林及其继任者领导下的苏联无法抵挡这些影响企图。相反,苏联采取了以封闭市场和国家严格控制经济发展为基础的经济政策。这种做法与美国倡导的资本主义模式和自由贸易形成了鲜明对比。这一根本分歧为美国经济利益的扩张制造了巨大障碍,限制了美国主导世界市场的能力。此外,苏联的外交政策侧重于扩大其影响力和意识形态模式,导致其在世界各地与美国发生直接或间接的对抗。因此,战后美苏之间出现了一个激烈竞争的时代,确定了冷战的轮廓。这种竞争不仅表现在经济上和政治上,还表现在军备竞赛、代理人冲突以及在全球范围内争夺文化和意识形态影响力。

1945 年 2 月在克里米亚海滨度假胜地举行的雅尔塔会议是世界历史上具有决定性意义的时刻。会议聚集了当时最具影响力的三位领导人: 他们是美国总统富兰克林-罗斯福、英国首相温斯顿-丘吉尔和苏联总理约瑟夫-斯大林。这次历史性会议的主要目的是确定第二次世界大战后时代的轮廓,并规划通往世界新秩序的道路。雅尔塔会议的主要成果之一是成立了联合国(UN),旨在成为一个促进和平、安全和国家间合作的国际论坛。联合国的成立是朝着建立国际治理全球架构迈出的重要一步,旨在避免一战后导致国际联盟失败的陷阱。然而,尽管取得了这一成就,雅尔塔会议也凸显了盟国之间根深蒂固的分歧。美国和英国是自由贸易和开放市场的坚定捍卫者,这种经济理念植根于资本主义原则。相比之下,苏联在斯大林的领导下,力图保持对其经济的严格控制,并限制西方的影响,特别是在其控制或影响的东欧领土上。这些在经济理念、外交政策和意识形态上的根本分歧不仅未能在雅尔塔会议上得到解决,而且还为冷战奠定了基础。美国和苏联这两个超级大国之间的互不信任和相互冲突的野心,塑造了未来几十年的国际关系格局,创造了一个东西方势力范围分裂的世界,并开创了一个紧张和对抗的时代,这将决定 20 世纪下半叶的命运。

为了确立其在战后世界秩序中的主导地位,美国主动创建了世界银行、国际复兴开发银行(IBRD)和国际货币基金组织(IMF)等国际金融机构。这些机构是在 1944 年布雷顿森林会议上构思和建立的,旨在战后促进经济增长和全球稳定方面发挥重要作用。它们为国际经济合作提供了一个结构化框架,力图防止战时经济危机的重演。然而,苏联对这些机构的看法却截然不同。在苏联看来,世界银行、国际货币基金组织和其他类似机构不仅是美国金融和商业霸权的工具,也是美国试图扩大其影响力和巩固其对世界经济统治的机制。此外,苏联担心参与这些机构会导致失去对本国经济的控制,并使其计划经济体制受到外部影响。因此,苏联选择不加入这些机构,这一拒绝不仅扩大了美苏之间的经济和意识形态差距,还加剧了冷战中固有的紧张局势。苏联拒绝加入这些国际金融机构,不仅被视为反对美国的金融和商业霸权,也是两个超级大国之间深刻的政治和经济分歧的明确体现。这种反对标志着全球经济秩序的明显分界线,强化了共产主义东方与资本主义西方之间的分裂,并帮助塑造了 20 世纪下半叶复杂的地缘政治动态。

第二次世界大战后,美国建立了世界银行、国际复兴开发银行(IBRD)和国际货币基金组织(IMF)等国际金融机构,这是美国在全球范围内建立金融和商业霸权的战略举措。通过提出国际经济合作框架,并为重建和发展提供必要的资源,美国试图推动建立以自由贸易和市场一体化为基础的自由经济体系。然而,这一愿景遭到了苏联的拒绝,苏联拒绝加入这些机构。对苏联来说,这些机构不仅是美国影响力的延伸,也是对其计划经济模式和自主权的潜在威胁。通过不参加这些机构,苏联表明其拒绝美国的金融和商业霸权,并坚持其自主经济发展政策。这种拒绝加剧了两个超级大国之间在意识形态和经济方面的紧张关系,助长了以美国为首的资本主义集团和以苏联为首的共产主义集团之间的两极分化。这种分化是冷战的象征,反映了东西方在经济理念和世界观上的深刻差异。

加剧冷战的恐惧[modifier | modifier le wikicode]

美苏之间长达数十年的对峙--冷战--确实是由政治、经济和意识形态性质的根本分歧所引发的。美国自由资本主义与苏联共产主义之间的对立不仅仅是意见分歧,而是两种截然不同的世界观的斗争。一方面,美国提倡民主、个人自由、自由贸易和市场资本主义。另一方面,苏联则捍卫专制治理模式、国家计划经济和基于马克思列宁主义原则的社会。意识形态上的分歧因双方对扩张和影响力的担忧而加剧。每个超级大国都担心对方会将其影响力扩展到全世界,从而导致在各条战线上的激烈竞争。在政治上,美国和苏联进行代理冲突,支持第三国的盟国政权或游击队运动。在经济上,它们寻求扩展各自的经济模式,并通过财政援助和贸易赢得盟友。在军事上,他们进行军备竞赛,尤其是核军备竞赛,这引发了对全球冲突的恐惧。这段以恐惧、不信任和竞争为特征的时期深刻地影响了国际关系,塑造了几代人的政策、联盟和冲突。冷战不仅是一场争夺世界霸权的斗争,也是一场定义世界秩序的斗争,每个超级大国都在寻求将自己对人类未来的愿景强加于人。

对资本主义列强包围的恐惧在冷战期间的苏联外交政策中发挥了至关重要的作用。这种恐惧可追溯到第一次世界大战和俄国革命,当时苏联(当时的沙皇俄国,后来的苏联)感到受到西方列强的威胁。俄罗斯内战期间的外国干预加剧了这种感觉。第二次世界大战后,苏联试图在自己与西欧之间建立一个缓冲区。被红军从纳粹占领下解放出来的中欧和东欧国家成为苏联的卫星国。共产主义政权在那里建立,通常是通过武力或操纵选举过程。这些缓冲国旨在为苏联提供一定程度的安全保障,保护其免受西方可能的新入侵。与此同时,1949 年北大西洋公约组织(NATO)的成立加深了苏联领导人对被包围的恐惧。他们认为北约是一个旨在遏制和威胁苏联的侵略性军事联盟。作为回应,苏联于 1955 年成立了华沙条约组织,巩固了对卫星国的控制,并建立了一个与北约对立的军事集团。这种包围感和在邻国建立盟国政权的愿望导致了与西方的重大政治和意识形态冲突。它加剧了相互之间的不信任,在冷战的态势中发挥了核心作用,导致超级大国在世界各地的间接对抗。

美国对苏联构成全球威胁的恐惧决定了其在冷战期间的外交政策。第二次世界大战后,世界处于转型和脆弱时期。许多国家,尤其是欧洲和亚洲国家,经济凋敝,政局动荡。这种局势为美国和苏联之间的意识形态竞争和影响力争夺创造了肥沃的土壤。在希腊和中国的内战中,美国和苏联支持对立的派别,这是冷战上演方式的先兆。同样,非殖民化运动和对英法帝国的压力也开辟了意识形态和战略竞争的新战线。在此背景下,1947 年杜鲁门主义正式确立了美国的遏制战略。这一理论旨在支持那些反抗少数民族武装征服或外部压力的国家,这些国家通常被解释为苏联支持的共产主义运动。马歇尔计划是对遏制政策的补充,该计划是一项旨在帮助重建欧洲的大规模经济援助计划。该计划的目的不仅在于重建欧洲,还在于稳定欧洲,使其不易受到共产党的影响。美国担心共产主义的蔓延,认为苏联是对其利益和世界稳定的重大威胁,因此采取了全球策略。无论苏联的影响出现在欧洲、亚洲、非洲还是拉丁美洲,美国都试图予以打击。这导致美国直接或间接地卷入了世界各地的各种冲突,如朝鲜战争和越南战争,同时也增加了美国在全球范围内的军事和经济存在。因此,对苏联扩张的恐惧以及将苏联视为全球威胁是冷战期间美国外交政策的主要驱动力,影响了数十年的国际关系和冲突。

美国的内部因素[modifier | modifier le wikicode]

第二次世界大战结束时,美国国内的一些因素加剧了冷战期间对苏联威胁的担忧。其中一个关键因素是富兰克林-D-罗斯福于 1945 年 4 月去世后领导层的更迭。他的继任者哈里-杜鲁门虽然是副总统,但被认为外交政策经验不足。这一转变可能使人们担心美国政府是否有能力有效应对苏联的威胁。此外,第二次世界大战促进了美国的工业和军事生产。战后,国防部门的许多参与者看到了通过继续生产武器来保持繁荣的机会。这种愿望影响了美国的外交政策,使其倾向于对苏联采取更具侵略性的立场。对社会主义和共产主义的不信任在美国有着深厚的历史渊源,可以追溯到 19 世纪 80 年代,并在 1917 年俄国革命后愈演愈烈。冷战期间,这种不信任发展成为对苏联和国际共产主义的公开恐惧和敌意。反共宣传是塑造美国公众舆论的关键因素,媒体、电影和政治演讲经常将共产主义描绘成对民主和美国生活方式的直接全球性威胁。最后,美国担心共产主义政党在欧洲,特别是法国和意大利的崛起。人们担心,如果这些国家受到共产主义的影响,就会产生多米诺骨牌效应,威胁到美国的战略和经济利益。这些因素加上战后的国际背景,为美国和苏联之间的不信任和对抗创造了有利环境,为冷战的动态发展推波助澜。

冷战时期美国外交政策的总体思想与经济增长和国家繁荣的理念有着内在联系。美国认为其经济福祉与其进入新的出口市场和确保基本原材料供应的能力密切相关。这一观点在很大程度上影响了他们在此期间处理国际关系的方式。对其全球扩张计划的限制或制约被视为对美国利益的直接威胁。因此,保持强大的经济和军事实力成为美国的首要任务,促使其加强在全球范围内的主导地位。这一战略的目的是保护美国在全球的经济和战略利益。在此背景下,共产主义的崛起,尤其是苏联日益增长的影响力,被视为对美国霸权的直接挑战。共产主义的蔓延不仅代表着意识形态上的威胁,也是经济扩张以及市场和资源准入的潜在障碍。为了应对这一威胁,美国采取了遏制政策,旨在限制共产主义的传播,维护其在全球范围内的影响力和主导地位。这一方针在很大程度上决定了美国对苏联的反应,并界定了美国在冷战期间国际秩序中的角色。它导致了一系列政治、经济和军事决定,其中一些决定对国际关系结构和全球地缘政治格局产生了深远而持久的影响。

杜鲁门主义[modifier | modifier le wikicode]

哈里-杜鲁门总统于 1947 年 3 月 12 日宣布的杜鲁门主义标志着美国外交政策的一个重要转折点。该理论规定,美国将向所有受到共产主义或极权主义威胁的国家提供政治、军事和经济支持。其目的有两个:遏制共产主义的蔓延,促进民主和资本主义。杜鲁门主义是针对苏联的崛起而制定的,苏联已将其影响力扩展到东欧,并被视为对西方民主和资本主义理想的直接威胁。因此,杜鲁门主义代表了对苏联扩张的坚定回应,发出了美国准备在全球范围内积极捍卫和促进其利益和价值观的明确信号。这一理论标志着美国与以往孤立主义外交政策的重大决裂。它为美国卷入冷战奠定了基础,表明美国准备进行干预,包括军事干预,以遏制苏联的影响,维护其在世界舞台上的主导地位。杜鲁门主义因此成为美国几十年来外交政策中遏制战略的核心要素。

杜鲁门主义和乔治-肯南的遏制政策在冷战背景下紧密相连,相辅相成。作为外交官和苏联事务专家,乔治-凯南在制定遏制政策方面发挥了至关重要的作用。在其著名的 "长篇电报 "以及后来以笔名 "X "发表的文章中,肯南认为苏联本质上是扩张主义国家,必须遏制其扩张。他认为,美国必须采取长期战略来防止共产主义的蔓延,无论苏联的影响扩散到哪里,美国都要予以反对。杜鲁门主义是这一遏制战略的一部分。杜鲁门主义是为应对希腊和土耳其危机而宣布的,它承诺美国将支持受到共产主义或极权主义威胁的国家,不仅在口头上,而且还采取具体行动,包括军事和经济支持。因此,肯南的遏制政策提供了理论和战略框架,而杜鲁门主义则将这一框架转化为积极和实际的政策。它们共同构成了冷战时期美国战略的支柱,指导美国努力维护其霸权、对抗苏联的影响并保护其在全世界的利益。

对比冷战时期的遏制政策和门罗主义,可以发现两者既有相似之处,也有显著区别。两者的首要目标都是保护美国的国家利益。门罗主义制定于1823年,旨在防止欧洲列强干涉西半球事务,实质上是宣布拉丁美洲和北美洲是美国具有特权影响力的地区,禁止欧洲进一步殖民。与此相反,冷战期间实施的遏制政策旨在通过防止共产主义在世界范围内的传播来保护美国的利益。这两项政策也都是对感知到的威胁的回应。门罗主义应对的是欧洲殖民扩张的威胁,而遏制政策应对的是苏联扩张主义和共产主义传播的威胁。然而,两者之间存在根本性的差异。首先,地理范围大不相同。门罗主义侧重于西半球,而遏制政策则是全球性的。其次,威胁的性质不同。门罗主义主要反对殖民企图或欧洲政治干涉,而遏制政策则反对特定的意识形态--共产主义和苏联的影响。最后,制定这些理论的历史和政治背景也截然不同。门罗主义是在欧洲殖民主义蓬勃发展、美国还很年轻的时候提出的。而遏制政策则是在第二次世界大战后,美苏意识形态对立的背景下制定的。

遏制政策与之前的门罗主义一样,体现了美国例外主义的信念,反映了美国在全球范围内保持其主导地位和保护其利益的愿望。然而,遏制政策适应了冷战时期的具体现实,冷战时期的特点是与苏联的激烈竞争。门罗主义旨在将欧洲列强拒之于西半球之外,而遏制政策则不同,它的范围远远超出了美国的边界。其主要目的是限制苏联影响力的扩张,遏制共产主义的传播。这一政策适用于世界各地,尤其是欧洲,美国试图在欧洲加强和保护其盟国,以应对苏联的威胁。因此,遏制政策在冷战期间确定美国外交政策方面发挥了至关重要的作用。它决定了美国与苏联的互动,并对世界政治的演变产生了相当大的影响,几十年来一直影响着美国的决策和战略。简而言之,这一政策是对当时独特挑战的回应,同时延续了捍卫美国国际利益的传统。

马歇尔计划的正式名称是 "欧洲复兴计划",它仍然是战后经济外交和国际援助最具代表性的范例之一。该计划由美国国务卿乔治-C-马歇尔于 1948 年发起,具有多重战略目标。首先,马歇尔计划旨在支持受第二次世界大战破坏的欧洲经济的重建。通过提供大量财政援助,美国希望加快经济复苏,稳定欧洲各国的局势。其次,马歇尔计划还包含了打击共产主义影响的重要因素。当时,共产主义在欧洲,特别是在经济实力较弱的国家日益壮大,美国的援助旨在提供一种替代方案,防止共产主义意识形态的传播。通过加强经济和支持民主政府,美国试图在欧洲建立一道抵御共产主义的屏障。第三,该计划对美国经济本身也有积极影响。通过帮助重建欧洲,美国为其出口产品开辟了新的市场,并加强了跨大西洋的经济联系。这在战后尤为重要,因为刺激国际需求对于维持美国经济增长至关重要。最终,马歇尔计划取得了巨大成功。它不仅为欧洲的经济复苏做出了重大贡献,还为至今仍在继续的跨大西洋密切合作奠定了基础。它还加强了美国在欧洲的影响力,是战后欧洲大陆经济繁荣的关键因素。此外,作为一种外交政策工具,它表明美国有能力将经济援助作为促进其全球战略利益的有效手段。

国家安全法[modifier | modifier le wikicode]

1947 年《国家安全法》标志着美国历史上的一个决定性时刻,特别是在塑造美国应对冷战带来的威胁和挑战方面。该法案对美国国防和情报部门的结构和组织进行了重大改革,以应对与苏联不断升级的紧张局势。这项立法带来的最显著变化之一就是成立了国家安全委员会(NSC)。根据设想,国家安全委员会是就国家安全和外交政策问题向总统提供建议的重要机构。它的成立使国家安全的各个层面,包括军事、外交和情报方面得到了更好的协调和整合。该法案还见证了中央情报局(CIA)的成立。中央情报局的成立是美国收集、分析和处理外国情报能力的转折点。作为一个中央情报机构,中情局在收集苏联活动情报和开展秘密行动以对抗苏联在世界各地的影响方面发挥了至关重要的作用。此外,该法案还促使陆军部和海军部重组为单一的国防部。这一合并旨在提高美国武装部队的协调性和有效性。空军作为一个独立的军种与陆军、海军和海军陆战队并列,凸显了空中力量在现代军事战略中日益重要的地位。

20 世纪 50 年代及以后,中央情报局积极参与各种秘密行动,这表明冷战期间美国试图影响世界政治并遏制共产主义蔓延的方式。这些行动往往饱受争议,但却对相关国家和美国的国际声誉产生了持久影响。最臭名昭著的行动之一是 1953 年的伊朗政变,被称为 "阿贾克斯行动"。该行动由美国中央情报局和英国特工部门联合实施,旨在推翻将伊朗石油工业国有化的伊朗总理穆罕默德-摩萨台。虽然政变成功地恢复了穆罕默德-礼萨-巴列维国王的权力,但也在伊朗国内引起了对美国的强烈不满,为未来的冲突埋下了种子。1961 年,由中央情报局支持的古巴流亡者领导的猪湾入侵古巴,试图推翻菲德尔-卡斯特罗的政府。这次行动的失败是美国的一大耻辱。这次行动不仅巩固了卡斯特罗在古巴的地位,还使古巴更加接近苏联。另一个突出的例子是 1973 年智利推翻萨尔瓦多-阿连德的民选政府。中央情报局在这场政变中扮演了角色,因为阿连德被视为马克思主义者,是对美国在该地区利益的威胁。推翻阿连德后,奥古斯托-皮诺切特将军建立了以公然侵犯人权为特点的独裁政权。这些秘密行动表明了美国在冷战期间根据自身利益塑造世界秩序的决心,以及与它所认为的苏联影响力扩张的斗争。它们还凸显了美国所面临的复杂性和道德困境,因为美国的外交政策有时与其所倡导的民主和人权原则相悖。

麦卡锡主义的发展:1947-1962 年[modifier | modifier le wikicode]

美国的反共情绪根深蒂固,可以追溯到 19 世纪末。政治、经济和意识形态等多种因素,包括对社会主义和共产主义运动出现的日益担忧,都助长了这种情绪。对共产主义的不信任还因担心美国的商业利益可能受到威胁以及强烈反布尔什维克的意识形态而加剧。随着冷战的爆发,这些担忧愈演愈烈。苏联获得原子武器、共产主义在东欧和亚洲蔓延等事件加剧了人们的恐惧。此外,由于怀疑美国政府内部存在间谍和颠覆活动,众议院非美活动委员会(HUAC)于 1938 年成立。该委员会的任务是调查可疑的共产主义活动,在营造恐惧和怀疑气氛方面发挥了关键作用。20 世纪 50 年代,这种 "红色恐慌 "达到顶峰,部分原因是参议员约瑟夫-麦卡锡(Joseph McCarthy)发表了耸人听闻的演讲。b 美国政治领导人巧妙地利用对共产主义颠覆的恐惧,为在国内和国际上维持反共政策辩护。这种不信任和恐惧的气氛对美国社会产生了深远的影响,数十年来影响着美国的政治、文化和国际关系。

麦卡锡主义是 20 世纪 50 年代美国主要由参议员约瑟夫-麦卡锡领导的强烈怀疑和反共镇压时期。在这一时期,经常有人被指控从事政治颠覆和间谍活动,而且往往没有确凿证据。这些指控导致许多行业的个人被列入黑名单,包括娱乐业。麦卡锡主义 "成为政治迫害的代名词,其特点是毫无根据的指控和不公正的镇压。

麦卡锡主义 "一词经常被用来描述以参议员约瑟夫-麦卡锡的行为为标志的美国强烈反共歇斯底里的时期。麦卡锡是这场反共运动的先锋,他提出的指控往往缺乏证据,毁掉了许多无辜者的事业和名誉。这一时期,人们对共产主义可能渗透美国社会的恐惧根深蒂固,同时也感受到了来自苏联的威胁。这些恐惧助长了普遍怀疑和迫害的气氛,给当时的美国社会和政治打上了深深的烙印。

战后时期是美国和整个世界发生深刻变革的时期。第二次世界大战结束后,苏联成为全球超级大国,杜鲁门总统及其政府对此深感忧虑。在美国,经济的不稳定、频繁的罢工以及美国共产党党员人数的不断增加加剧了这些担忧。在这种社会动荡和不确定的背景下,对共产主义在美国本土蔓延的恐惧无处不在。杜鲁门及其政府认为共产主义不仅是意识形态上的威胁,也是对国家和全球安全的现实威胁。出于这种担忧,杜鲁门推出了旨在抵制共产主义影响和扩张的政策和措施。1947 年提出的杜鲁门主义就是一个突出的例子。这一外交政策旨在通过向受到共产主义运动威胁的国家提供经济和军事支持来遏制共产主义的蔓延。它象征着美国反对苏联扩张、促进世界民主的承诺。杜鲁门总统创建的国家安全委员会(NSC)在巩固美国反共努力方面也发挥了至关重要的作用。国家安全委员会成为协调国家安全政策和国防战略的重要工具,反映出冷战背景下安全问题日益受到重视。在杜鲁门的领导下,美国采取果断行动保护自身利益,打击共产主义的蔓延。这些行动对美国外交政策的形成产生了相当大的影响,并在冷战态势的形成中发挥了决定性作用。因此,以这些事态发展为标志的战后时期塑造了世界历史的进程,并为冷战时期数十年的竞争和对抗奠定了基础。

杜鲁门对联邦政府雇员忠诚度的担忧受到了共产主义在国内和国际日益增长的影响力的强烈影响。毛泽东领导的共产党在中国取得胜利等重大事件加剧了杜鲁门的担忧。这些事态发展强化了人们对迫在眉睫的共产主义威胁的看法,并促使杜鲁门采取行动确保美国政府机构的安全。为了应对这些恐惧,杜鲁门对政府雇员实施了忠诚计划和广泛的审查程序。这些措施旨在识别和消除政府内部任何潜在的共产主义影响或同情。这种普遍怀疑的气氛也助长了麦卡锡主义的兴起,麦卡锡主义的特点是经常毫无根据地指控共产主义,并对据称不忠诚的个人进行抹黑。红色恐慌"--一个强烈的反共歇斯底里时期--也在这一背景下扎根,对美国政治和社会产生了深远影响。这一时期,包括艺术家、学者和政府官员在内的许多人被诬告同情共产主义,但往往证据不足或根本没有证据,这限制了言论自由,并在美国社会中埋下了不信任的种子。杜鲁门应对共产主义威胁的方法以及他为确保联邦雇员的忠诚所做的努力产生了持久的影响,不仅塑造了当时的政治,也塑造了冷战时期美国的文化和社会历史。

麦卡锡主义时代在很大程度上是由参议员约瑟夫-麦卡锡(Joseph McCarthy)发起的,它在美国引发了一段极度恐惧和怀疑的时期。麦卡锡的指控往往毫无根据或证据可疑,引发了一场名副其实的 "猎巫 "行动,主要针对共产主义嫌疑分子或同情共产主义的人。在此期间,许多人被列入黑名单、解雇,有些人甚至被监禁。这些行动不仅限于政府,私人组织也参与了这些侵入性调查,审查个人的政治信仰和交往。这种对私人生活的干涉严重损害了许多人的职业生涯,并扰乱了当事人的个人生活。麦卡锡主义对公民自由的影响是深远的。言论自由和结社自由这些美国民主的基本原则受到严重损害。这一时期还灌输了一种普遍的偏执感,因为人们害怕被诬告或与被视为颠覆性的活动联系在一起。麦卡锡主义给美国社会留下了永久的伤痕,成为恐惧和猜疑如何破坏正义和自由原则的典型例子。尽管这一时期已经结束,但麦卡锡主义的教训仍在影响着美国围绕公民自由和国家安全的辩论和政策。

冷战期间,美国国内对共产主义的恐惧和不信任气氛导致政府采取了一系列措施,旨在发现和应对被视为国内威胁的共产主义。其中一项措施是 1950 年通过的《颠覆活动控制法》,更常见的名称是《麦卡伦法》。该法要求共产主义组织向联邦政府登记,被视为限制和监督共产主义活动的一种手段。与此同时,众议院非美活动委员会(HUAC)在调查共产主义渗透各部门(包括联邦政府)的指控方面发挥了重要作用。众议院非美活动委员会因其公开听证会而声名狼藉,在听证会上,一些人被问及他们的政治派别和信仰,并经常被迫说出其他被怀疑从事共产主义活动的人的名字。这些措施影响深远,往往具有破坏性。许多人受到广泛的审查,被剥夺了工作,公民自由受到严重限制。对被贴上 "共产主义者 "或 "共产主义同情者 "标签的恐惧无处不在,指控可能会毁掉事业和生活,有时仅凭非常有限甚至根本不存在的证据。美国历史上的这一时期深刻地提醒我们,对内部敌人的恐惧如何导致基本权利的滥用和普遍的猜疑气氛。以国家安全为借口采取的行动对个人自由和美国的民主结构造成了持久影响。

美国麦卡锡主义时期的特点是对那些被怀疑是共产主义者或与共产主义有联系的人的强烈怀疑和严厉措施。这些人发现自己受到了严格的审查,而这种指控的后果往往很严重。这些人可能会丢掉工作、被剥夺职业机会、护照被扣押,在某些极端情况下还会被驱逐出境。国土安全法》(Homeland Security Act)又称《麦卡伦法》(McCarran Act),通过将帮助建立极权独裁统治的行为定为非法,强化了这种猎巫行为。该法还要求共产主义组织成员向联邦政府登记。这一要求的目的是监督和控制共产主义组织的活动,但也被视为对公民自由的侵犯和一种意识形态歧视。这些措施对相关人员的影响是深远的。许多人仅仅因为自己的政治信仰或被认为与共产主义有关联,生活和事业就发生了翻天覆地的变化。这一时期产生的恐惧和不信任在美国社会留下了不可磨灭的印记,凸显了国家安全与保护个人自由之间的紧张关系。

朝鲜战争是冷战历史上的一个转折点,其特点是美国支持的军队与共产主义大国支持的军队之间的直接对抗。冲突始于 1950 年,当时北朝鲜在中国和苏联的支持下入侵南朝鲜。作为回应,美国在哈里-杜鲁门总统的领导下,做出了军事干预以支持南朝鲜的关键决定,这标志着美国在冷战期间首次直接参与对抗共产主义势力的冲突。美国之所以能够进行干预,部分原因是苏联没有参加联合国安理会。苏联抵制安理会,以抗议安理会拒绝给予共产党中国常任理事国席位,这为美国获得联合国授权干涉朝鲜留下了道路。朝鲜冲突十分激烈,破坏性极大。1953 年,双方最终签署了停火协议,但没有达成真正的和平条约。该协议导致在南北朝鲜之间建立了非军事区(DMZ),而非军事区至今仍是世界上军事化程度最高的边界之一。朝鲜战争不仅对朝鲜半岛,而且对冷战的动态都产生了深远的影响,它强化了美国的遏制政策,并表明美国愿意进行军事干预以遏制共产主义的蔓延。

罗森伯格案是美国法律史上最具争议和两极分化的案件之一,尤其是在麦卡锡主义时期。朱利叶斯-罗森伯格和埃塞尔-罗森伯格于 1950 年被捕,被控密谋从事间谍活动,包括涉嫌在第二次世界大战期间向苏联传递有关原子弹的情报。1951 年,他们被认定有罪并被判处死刑,即使在反共歇斯底里的时代,这也是一个异常严厉的判决。尽管国际社会提出抗议并呼吁宽大处理,声称对他们不利的证据不足,而且主要基于间接证词,但罗森伯格夫妇还是于 1953 年 6 月被电椅处死。此案引发了激烈的争论,至今仍是一个有争议的话题。一些人认为这是一个因反共恐惧而歪曲司法的悲惨例子,而另一些人则认为,虽然证据可能不足以判处死刑,但却表明他们参与了间谍活动。随着时间的推移,解密文件和与此案有关的个人随后的供词提供了新的见解,但对于罗森伯格夫妇是否有罪仍然众说纷纭。

1953 年德怀特-D-艾森豪威尔当选总统时,正值美国政坛坚定反共的时期,部分原因是麦卡锡主义的影响和兴起。艾森豪威尔虽然在态度上比同时代的一些人更为温和,但仍坚持冷战时期的主导理论,将反共斗争作为美国外交和国内政策的核心。理查德-尼克松作为艾森豪威尔的副总统,在推动反共立场方面发挥了重要作用。甚至在担任副总统之前,尼克松就因作为国会议员起诉间谍案,特别是阿尔杰-希斯事件而声名鹊起。在他的政治生涯中,他始终坚持反对共产主义的坚定立场。在艾森豪威尔政府时期,不仅在美国,而且在全世界范围内都在齐心协力遏制共产主义的影响。这表现在支持反共政权、参与海外冷战冲突以及将共产主义视为对自由和民主的全球性威胁的政治言论上。值得注意的是,尽管艾森豪威尔并没有直接支持麦卡锡的方法和过激行为,但在其任期的大部分时间里,他也没有公开反对麦卡锡。与麦卡锡主义的某些方面相比,艾森豪威尔的总统任期虽然没有那么明显,但他所处的时代正是对共产主义的恐惧和不信任深深渗透美国政治和社会的时代。

1954年在美国宣誓时加入 "上帝保佑 "一词,就是反共主义如何深入美国文化的一个例子。这一改动旨在加强国家认同,反对苏联推行的无神论共产主义。它是在冷战和麦卡锡主义最激烈的时候通过的,反映了将美国意识形态和价值观与共产主义意识形态和价值观明确区分开来的愿望。至于反共立法,国会的投票与 1950 年《国土安全法》(又称《麦卡伦法》)相对应。该法要求共产主义组织成员向政府登记,并授权在国家紧急状态下为嫌疑人建立拘留营。尽管杜鲁门总统以违反宪法自由为由否决了这项立法,但他的否决被国会推翻。1954 年,《共产主义活动控制法》(又称《国际社会法》)获得通过,进一步加强了反共立法。该法规定,在美国建立或支持建立极权独裁统治是非法的,并要求共产主义组织成员向政府登记。该法将共产党员定为刑事犯罪,并被用来作为监视和镇压涉嫌同情共产党的个人和组织的理由。这些措施是在恐惧和不信任的气氛中采取的,对美国社会产生了深远影响,限制了公民自由,助长了偏执和镇压的气氛。麦卡锡主义强调忠诚,往往没有辩护或上诉的可能,这对许多被指控为共产党员或仅仅被怀疑为共产党员的人造成了毁灭性的后果。

在麦卡锡主义和 "红色恐慌 "时期,被告的法律保护和权利往往被搁置或被忽视。在许多人看来,对共产主义颠覆的恐惧无处不在,因此有理由采取极端措施来保护国家。不公正的审判司空见惯,许多被指控为共产党员或共产党同情者的人面临着基于间接证据或可疑证词的判决。在法庭之外,仅仅指控或怀疑就可能导致黑名单,尤其是在电影、广播和电视等行业,往往在没有具体证据或没有机会为自己辩护的情况下,黑名单就会毁掉他们的职业生涯。正当程序原则对法律制度中的公平待遇至关重要,但却经常被忽视。被告在被证明无罪之前往往被认定有罪,推翻了无罪推定原则。当时的社会和政治压力迫使法官、政客和雇主对那些被怀疑与共产党有联系的人采取行动。如果不对 "共产主义嫌疑分子 "采取行动,就会被解释为同情共产主义。政府机构,特别是埃德加-胡佛(J. Edgar Hoover)领导下的联邦调查局(FBI),对共产主义嫌疑团体的监视和渗透不断加强,但往往没有适当的逮捕令,或法律依据令人怀疑。最后,由于害怕被指控为共产主义分子,许多人对自己进行审查,或避免与被认为可疑的事业或人物发生任何联系,从而形成了一种压迫和墨守成规的氛围。麦卡锡主义时期仍然是美国历史上黑暗的一章,它说明了当恐惧和猜疑笼罩在正义和公民权利的基本原则之上时可能产生的灾难性后果。

美军事件标志着约瑟夫-麦卡锡反共运动的一个关键转折点。1954 年,麦卡锡因经常毫无根据地指控共产主义而声名狼藉,他将矛头指向美国陆军,声称共产主义分子渗透了美国陆军。许多人,包括那些以前支持或容忍麦卡锡行为的人,都认为麦卡锡的做法太过分了。随后举行的电视听证会被称为 "军队和麦卡锡听证会",让广大观众亲眼目睹了麦卡锡的手段。观众看到了他咄咄逼人的手段、毫无根据的指控和恐吓策略。媒体的曝光对改变公众对麦卡锡的看法起到了至关重要的作用。这些听证会中最令人难忘的时刻之一,是军方律师约瑟夫-韦尔奇(Joseph N. Welch)面对麦卡锡提出了他的著名问题: "先生,你就没有一点体面吗?" 这一质问引起了美国公众的共鸣,象征着越来越多的人反对麦卡锡的恐惧和无端指责运动。最终,军队和麦卡锡听证会大大削弱了政治和公众对麦卡锡的支持。1954 年 12 月,美国参议院投票谴责麦卡锡,这一行动标志着麦卡锡的政治下台和影响力的衰落。尽管麦卡锡主义作为一种运动在麦卡锡之后仍持续了一段时间,但这一时期标志着麦卡锡主义开始结束对美国政治和社会的控制。

20 世纪 50 年代中期是美国和苏联之间竞争和紧张局势加剧的时期,反映了冷战的复杂动态。1955 年,已被视为不断扩张的超级大国的苏联向前迈出了一大步,成功试验了第一颗氢弹。这一成功凸显了苏联日益增长的核能力,加剧了美国和其他西方国家的恐惧和担忧。同年,苏联成立了华沙条约组织,以应对美国及其盟国于 1949 年成立的北大西洋公约组织(NATO)。华沙条约组织是由苏联和几个东欧国家组成的军事同盟,它的成立加强了欧洲东西方集团的政治和军事分工。1957 年,苏联发射了人造地球卫星,标志着冷战的另一个关键时刻。这一技术上的成功不仅展示了苏联在科学上的进步,也引起了美国对两个超级大国之间可能存在 "导弹鸿沟 "的担忧。人造地球卫星的发射产生了重大的心理影响,促使美国加快了自己的太空和防御计划。在这种竞争和威胁加剧的背景下,苏联的行动加强了杜鲁门政府在美国评估忠诚度并采取反共行动的政策的正当性。对苏联影响和共产主义传播的恐惧助长了不信任和怀疑的气氛,在冷战的这一紧张时期影响了美国的内政和外交政策。

美国的富裕社会[modifier | modifier le wikicode]

美国战后时期,尤其是二十世纪五六十年代,呈现出恐惧与繁荣之间的迷人对比。一方面,冷战和苏联侵略的威胁造成了不信任和焦虑的气氛。军备竞赛和对核攻击的恐惧无处不在,美国政府加强了对民众的监视和控制,尤其是在与共产主义的斗争中。与此同时,这一时期出现了前所未有的经济繁荣。在经历了第二次世界大战的匮乏之后,美国经历了大规模的经济增长,部分原因是对消费品的需求被压抑。这种经济繁荣导致许多美国人的生活水平大幅提高,其特点是郊区的发展以及汽车、家用电器和其他消费品的普及。在社会和文化方面,战后也发生了重大变化。民权运动势头强劲,反对种族隔离和种族歧视,为非裔美国人争取平等权利。小马丁-路德-金等标志性人物的出现,象征着争取正义与平等的斗争。郊区的兴起也重塑了美国的景观。土地所有权的增加和大规模的住宅建设促成了以家庭、社区和更舒适、更方便的生活方式为中心的新型美国生活。

这种现象在历史上反复出现。当经济、社会或政治危机发生时,政府和社会往往倾向于寻找替罪羊来疏导人们的挫败感和愤怒。这种做法通常是指认一个内部或外部的敌人,通常是一个少数群体或意识形态团体,将所遇到的困难归咎于他们。这种策略可以达到几个目的。首先,它可以将公众的注意力集中在一个指定的敌人身上,从而转移对政府真正的系统性问题或失误的关注。其次,它可以加强政府的权威,尤其是当政府以保护者的姿态来应对所确定的威胁时。最后,共同敌人的存在可以团结社会中的不同派别,使人们产生一种团结一致共同抵御威胁的感觉。然而,替罪羊的使用往往会带来负面影响。首先,替罪羊会导致践踏人权、歧视和迫害无辜群体。其次,这种做法非但不能解决问题,反而会制造或加剧社会和政治分裂。最后,由于关注的是人为制造的敌人,真正的结构性和系统性问题往往得不到解决。从迫害宗教少数群体和少数民族,到各种专制政权中针对 "国家敌人 "的运动,历史上有许多这种动态表现的例子。如果我们要避免重蹈覆辙,努力建设更加公平、更具包容性的社会,认识和理解这一趋势至关重要。

原因和特点[modifier | modifier le wikicode]

第二次世界大战后的资本主义黄金时代标志着美国进入了一个异常繁荣的时期。在技术创新、生产力提高和消费品需求旺盛的推动下,经济迅速增长。劳动力市场强劲,失业率极低,大多数适龄劳动者都能轻松找到工作。在经济增长的同时,美国人的生活水平也显著提高。收入的增加带动了房屋、汽车和家用电器等商品消费的增长。在这一时期,中产阶级人数也大幅增加,许多家庭过上了舒适的生活。此外,包括高速公路和郊区在内的基础设施的发展刺激了经济增长,促进了以汽车为中心的生活方式。政府通过稳健的财政和货币政策以及社会计划,在稳定经济方面发挥了关键作用。在国际上,马歇尔计划等对外援助以及参与促进贸易的国际机构加强了美国作为世界经济领导者的地位。尽管这一时期美国取得了显著的繁荣,但也并非没有缺点。各个社区,尤其是少数种族,并没有平等地从这一繁荣中获益,经济和社会差距长期存在。尽管存在这些问题,资本主义镀金时代仍然是美国历史上前所未有的经济增长和繁荣的标志性时期。

第二次世界大战后,尽管经济繁荣,消费繁荣,但一些美国人仍然保持谨慎,甚至怀疑。许多人担心经济会出现衰退,让人想起大萧条时期的困难。这种谨慎深深地烙印在人们的集体记忆中,影响着经济行为和对金融稳定的态度。与此同时,反共产主义成为美国社会的核心支柱,影响着美国的内外政策。对共产主义的恐惧成为美国的凝聚力,为美国的海外军事干预提供了理由,并支持美国的外交政策目标。反共情绪在维护社会稳定方面也发挥了作用,它为美国社会提供了一个共同的敌人,并将国内的焦虑情绪引向外部目标。然而,这一时期并非没有争议。美国军事介入国际冲突,尤其是越南战争,开始引起公众的强烈反对。随着战争的现实变得越来越明显,特别是通过媒体报道和震撼人心的画面,反战情绪日益高涨。越来越多的美国人质疑这些干预行动的人力和财力成本,以及美国卷入这些遥远冲突背后的动机。这引发了一场关于美国外交政策和在世界舞台上的责任的全国性辩论,这场辩论极大地影响了这一时期的美国历史和政治。

二战后的美国经济繁荣,有时被称为 "资本主义的黄金时代",是一个前所未有的增长和繁荣时期。支撑这一繁荣的是在此期间迅速扩张的几个关键行业。

建筑业和汽车业发挥了重要作用。对新住宅的需求,尤其是对迅速扩张的郊区住宅的需求,带动了建筑业的繁荣。这一繁荣是由多种因素共同推动的,包括更容易获得信贷,以及人们在战争年代后对舒适稳定的家庭生活的日益渴望。汽车业也经历了惊人的增长。随着郊区化的兴起和道路网络的改善,美国的汽车文化导致对汽车的需求大幅增加。这不仅刺激了汽车工业本身,也刺激了石油生产和车辆维修等相关行业。军火工业也是经济的主要推动力。冷战和对苏联的遏制政策导致军费开支大幅增加。军火工业的扩张不仅刺激了工业生产,还创造了许多就业机会。政府在这一经济增长中发挥了至关重要的作用。政府通过大量公共开支和对基础设施项目(如高速公路)的投资来刺激经济,这些项目支持了经济增长并创造了就业机会。这些投资不仅直接刺激了经济,还促进了商业增长,提高了美国人的生活质量。

第二次世界大战后的经济繁荣时期惠及了许多美国人,尤其是中产阶级。工资上涨和整体经济增长让许多人获得了更高的生活水平和更大的经济保障。在那个时代,许多人的美国梦似乎触手可及,其特点是在郊区购买房屋、更方便地使用汽车和改善生活条件。然而,尽管表面上繁荣昌盛,却存在着深刻而持久的不平等。少数群体,尤其是非裔美国人和其他有色人种社区,面临着严重的系统性障碍。种族隔离和红线(银行和保险服务中的歧视)等歧视性做法限制了这些群体获得经济机会、优质教育和体面住房。此外,工资差距和获得高薪工作的机会有限使许多有色人种家庭处于贫困或经济无保障的状态。同样,尽管许多人的经济状况有所改善,但贫困仍然是美国的一个重大问题。农村和一些城市地区受到的冲击尤为严重,贫困率高,生活条件差。因此,这一时期凸显了一个悖论:虽然许多人在这一时期实现了前所未有的增长和富裕,但也凸显了深层次的结构性不平等以及与贫困和歧视有关的持续挑战。这为之后几十年的社会运动和政治改革奠定了基础,因为国家寻求应对这些挑战,创建一个更加公平和包容的社会。

战后婴儿潮是美国历史上最重要的人口统计时期之一。这一时期的背景是退伍军人从前线返回,重建生活并组建家庭。当时普遍存在的乐观情绪和经济繁荣对出生率的大幅增长起到了至关重要的作用。1945 年至 1961 年间,美国经历了一次人口爆炸,出生了 6350 万名儿童,改变了美国的人口结构。到 1960 年,美国人口达到近 1.89 亿,这不仅反映了婴儿潮的影响,也反映了移民和其他人口因素的影响。人口增长对美国社会产生了深远的影响。它导致了住房需求的增加、郊区的发展以及教育和其他公共服务的扩大,以满足这一代人的需求。婴儿潮还影响了随后几十年的文化、经济和政治趋势,因为这一大群人逐渐影响了美国社会的方方面面。

第二次世界大战后不久,美国出现了婴儿潮,这一现象对美国社会产生了深远的影响。婴儿潮指的是 1945 年至 1961 年间出生率的急剧上升,这一时期正是退伍军人返乡成家立业的时期。这一人口激增导致了人口的快速增长,并产生了持久而多样的影响。这一大批年轻人是在大动荡时期长大成人的,其间发生了重要的社会运动,如民权运动、女权主义运动和反对越南战争的抗议活动。婴儿潮一代在这些运动中发挥了关键作用,推动了社会和文化规范的重大变革。他们不仅塑造了社会议程,还影响了流行文化,成为音乐、艺术和时尚潮流的推动力。在经济方面,婴儿潮创造了一个庞大而稳定的消费市场,对经济繁荣产生了积极影响。企业纷纷调整产品和营销策略,以满足这充满活力的一代人的需求。然而,婴儿潮也给基础设施带来了压力。人口爆炸要求扩建学校、住房和其他服务设施,从而导致城市化和郊区的快速发展。如今,随着婴儿潮一代步入老年,他们将继续影响社会。由于老年人相对于劳动人口的数量不断增加,他们向退休的过渡对医疗、养老金和社会支持系统产生了重大影响。因此,婴儿潮除了对战后产生直接影响外,还在许多方面继续塑造着美国社会。

战后婴儿潮并非美国独有。许多国家在第二次世界大战结束后都经历了出生率的大幅上升。但在美国,婴儿潮的持续时间很长,一直延续到 20 世纪 60 年代。这一长时期的出生率增长给美国社会的各个方面,尤其是建筑业留下了不可磨灭的印记。对新住宅、学校和基础设施的大量需求导致郊区大规模扩张,以独立式住宅为特征的郊区成为美国梦的象征。在这一时期,出现了大量住宅小区,为家庭提供了更理想、更有利于家庭发展的环境。此外,人口的增长还刺激了新工厂的建设、超市的创建和机场的发展,以满足不断增长的人口需求。这些大型项目不仅创造了大量就业机会,也成为美国经济的催化剂。在此期间,郊区化趋势加剧,标志着人口从市中心向郊区迁移。这种迁移给美国的景观带来了重大变化,不仅改变了自然环境,也改变了美国的社会和文化结构。郊区已成为向往更加宁静、安全和舒适的生活方式的象征,反映了战后美国社会的价值观和愿望。

美国郊区的发展和战后婴儿潮导致汽车拥有量急剧增加。随着郊区社区的扩张,人们发现自己需要一种可靠的交通工具来穿梭于这些新的无序扩张的住宅区。城市扩张和郊区生活方式使汽车不仅成为一种实用的交通工具,也成为独立和社会地位的象征。汽车已成为上班、跑腿和接送家人完成各种日常生活活动的必备工具。为了满足日益增长的需求,汽车工业迎来了繁荣和发展时期。汽车制造商开始生产越来越多的车型,以满足不同客户群的口味和需求。大规模生产也使美国中产阶级更能买得起汽车。汽车工业的繁荣对经济产生了重大影响,创造了就业机会,并刺激了其他相关行业,如石油生产、道路建设和轮胎工业。总之,与郊区繁荣相关的汽车保有量的增加在这一时期对美国社会和经济格局的形成起到了关键作用。

汽车对战后美国的生活方式至关重要,成为自由、繁荣和流动性的有力象征。汽车不仅是一种实用的交通工具,也是人们引以为豪和表达个性的对象。它使人们能够自由旅行、探索新的地区和扩大视野,这在当时经济繁荣和乐观主义盛行的背景下尤为重要。与此同时,汽车的日益普及意味着必须发展相应的基础设施。高速公路和州际公路大规模兴建,使驾车在全国各地旅行更加方便。这些基础设施项目不仅连接了城市和郊区,还开辟了新的发展和商业领域。同样,随着汽车数量的增加,停车场、服务站和汽车维修中心等建筑也大量涌现,成为城市和郊区景观的共同特征。这些发展对美国的规划、文化和经济产生了相当大的影响,永久性地塑造了美国社会及其建筑环境。

汽车电影院成为美国战后汽车社会的一种文化现象。这些场所提供了一种独特的体验,让观众可以在自己的汽车里舒适而私密地观看电影。它们很快成为深受欢迎的休闲场所,尤其是对家庭和年轻夫妇而言。汽车电影院位于城镇郊区,反映了郊区的发展以及汽车在美国日常生活中日益重要的地位。汽车是必不可少的交通工具,凸显出汽车已成为美国社会的核心特征。除了提供娱乐,汽车电影院还是社交聚会场所。在这里,人们可以轻松地交流,加强社区联系。此外,汽车影院的设计和氛围,往往伴随着小吃店和额外的娱乐活动,促成了一种独特的休闲体验,在当时备受推崇。

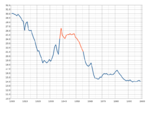

冷战时期,美国军费开支急剧增加,与苏联的激烈竞争和保持军事优势的愿望推动了军费开支的升级。1949 年至 1954 年间,美国军费开支几乎翻了两番,反映了美国对加强军事力量的重视。军费的大幅增长是多种因素共同作用的结果。与苏联的军备竞赛以发展包括核武器在内的先进武器为中心,需要巨额投资。美国的遏制战略旨在防止共产主义的扩散,这导致了在世界各地的军事行动,包括朝鲜战争。此外,作为北约的创始国之一,美国为集体防御苏联在欧洲的威胁做出了重大贡献。这个时代的另一个特点是军事技术突飞猛进,需要大量投资。此外,作为威慑战略的一部分,维持和改进美国核武库也需要大量财政资源。军费开支的增加已成为美国联邦预算的重要组成部分,这反映了在国际局势紧张的背景下美国对国家安全和地缘政治地位的重视。这不仅对美国的外交政策产生了影响,也对美国的经济、社会和文化产生了影响。

美国军事预算中很大一部分用于研发,这是战后创新的主要驱动力。美国不断寻求创造更先进的武器系统以保持军事优势,因此在科技领域投入巨资。这种重视带来了众多创新和技术进步。这些投资并不局限于军事领域。它们对其他行业产生了连锁效应,刺激了航空、电子、电信甚至医药等行业的创新。例如,在与苏联的竞争中,太空竞赛推动了通信卫星等民用技术的发展。此外,最初用于军事用途的材料、电子和计算技术的进步也在商业领域得到了应用,催生了新的产业并创造了就业机会。这些发展不仅为美国的军事优势做出了贡献,也为当时的总体经济繁荣发挥了关键作用。它们帮助美国在多个技术领域成为世界领导者,加强了美国在世界舞台上的经济和地缘政治地位。

不可否认,冷战期间美苏之间的军备竞赛是军费开支升级的主要推动力之一。在这场激烈的竞争中,两个超级大国为开发更新、更强大的武器系统展开了激烈的竞争。双方都力图获得战略优势,这导致了军事领域的一系列创新和发展。特别是,核威慑的概念变得极其重要,两国都建立了庞大的核武库,希望以此阻止对方的直接侵略。这导致了 "确保相互摧毁 "的理论,即任何一方都无法在全面核战争中幸存,从而使直接核冲突变得不太可能。除核武器外,美国和苏联还投资开发先进的战斗机、导弹、潜艇和其他军事技术。双方还通过太空竞赛将竞争延伸到太空,试图证明自己的技术优势并确保战略优势。这种竞争对世界事务产生了相当大的影响,不仅影响了两个超级大国之间的关系,还影响了它们与其他国家的关系。它导致了世界不同地区的许多代理冲突,在这些冲突中,美国和苏联支持对立派别争夺地缘政治影响力。

美国国防工业在国家政治和经济中扮演着复杂且经常引起争议的角色。国防工业主要由依赖联邦政府合同的私营公司组成,与军费开支有着内在联系。因此,高额的军费开支可以直接转化为这些公司更高的利润。这种态势为国防工业推动延续或增加军费开支的政策提供了强大的经济激励。有时,这可能涉及提高对不安全或威胁的认识,从而证明有必要维持或增加对军事能力的投资。这种现象有时被描述为 "军工复合体 "概念的一部分。1961 年,德怀特-D-艾森豪威尔总统在其告别演说中使用了 "军工复合体 "这一表述,他当时警告说,这种复合体对美国政策具有潜在和过度的影响。门罗主义是 19 世纪为阻止欧洲列强介入西半球事务而确立的,在现代背景下,门罗主义也被用来为美国对其他国家的干预辩护。虽然门罗主义的初衷是保护美洲国家的独立,但几个世纪以来,对它的解释和应用往往被扩大到支持旨在维持或扩大美国海外影响力的干预行动。

1947 年晶体管的发明是科技史上的一件大事。由贝尔实验室的物理学家约翰-巴丁(John Bardeen)、沃尔特-布拉坦(Walter Brattain)和威廉-肖克利(William Shockley)发明的晶体管彻底改变了电子世界。在晶体管问世之前,电子设备主要依靠真空管,而真空管体积庞大、能耗高、发热量大。而晶体管则体积小、能效高、更可靠。它能够放大和切换电子信号,使电子元件微型化成为可能,为一系列技术创新铺平了道路。这一进步在第一代商用计算机的开发中发挥了关键作用,这些计算机比其真空管前身体积更小,价格更低。除了计算机,晶体管还造就了小巧便携的收音机,改变了人们聆听音乐和获取信息的方式。这种便携性产生了重大的文化影响,使人们几乎可以在任何地方获得音乐和新闻。多年来,随着晶体管的不断发展,设备的体积越来越小,功能越来越强大,为半导体时代和现代电子技术奠定了基础。从智能手机和笔记本电脑到卫星导航系统和医疗设备,晶体管在现代技术的几乎每个方面都发挥着至关重要的作用。

由晶体管等创新技术引发的电子革命对工作领域和整个经济产生了巨大影响。工业自动化是这场革命的直接后果之一。随着更智能、更高效的机器的出现,它们能够完成以前由人类完成的任务,许多行业对劳动力的需求已经减少。这在制造和装配等行业最为明显,机器人和自动化机器在许多职能上取代了工人。这导致了工业就业率的下降,对工人产生了重大影响,尤其是那些缺乏适应这些变化的技能的工人。在自动化的同时,并购浪潮席卷了许多行业。大公司为了巩固自己的实力,实现利润最大化,往往寻求并购小公司,尤其是那些掌握关键技术或创新技术的公司。这种合并使这些大公司能够控制更大的市场份额,实现规模经济,并经常获得尖端技术。这些并购也改变了经济格局,有时会导致某些行业出现垄断或寡头垄断。它们也引起了人们对竞争和对消费者影响的关注,特别是在价格、质量和选择方面。

第二次世界大战后,出现了在全球经济中发挥重要作用的大型企业集团。这些企业集团往往拥有雄厚的资金和技术实力,是通过兼并和收购多个行业的不同公司而形成的。将这些不同的行业集中在一起,使这些企业集团能够实现多元化经营,降低因依赖单一行业而带来的风险。它们可以生产从日常消费品到尖端技术的各种产品,并往往控制着从制造到分销的整个价值链。这些企业集团收购的公司涉及电子、汽车、航空航天、化工,甚至媒体和金融服务等多个领域。这种多元化往往带来规模经济和协同效应,提高了它们的竞争力和创新能力。然而,经济力量集中在少数大型企业集团手中也引起了人们的关注。竞争、市场控制、对政策的影响以及对消费者的影响等问题已成为主要关切。政府和监管机构必须设法在这些大型企业的利益与维护公平竞争市场的需要之间取得平衡。

生产集中在少数几家大公司手中,对美国经济和社会产生了深远影响。这些企业集团和跨国公司凭借其规模和实力,以各种方式塑造了经济和政治格局。这些公司往往在各自的行业中占据主导地位,控制着相当大的市场份额。这种支配地位使它们能够决定价格和行业标准,并经常将自己的条件强加给供应商和分销商。与此同时,由于拥有大量资源,它们的政治影响力也得到了加强,使它们能够对决策者施加压力,影响公共政策,使之对它们有利。生产的集中也对就业和劳动力产生了影响。在某些情况下,这导致了裁员、自动化以及工资和福利下降的压力。整个社区的经济有时会受到干扰,特别是当这些大公司将生产迁往别处时。虽然这些公司往往有能力投资研发,但它们的主导地位有时会抑制竞争和创新,阻止小公司参与竞争或进入市场。这有时会限制消费者的选择,导致不利的商业行为,如提高价格或降低产品质量。最后,这些大型公司,通常是跨国公司,在全球化中发挥了关键作用,不仅影响了美国经济,也影响了世界市场。它们在国际上输出了美国的商业模式,并对其他国家的商业惯例、劳工标准甚至文化产生了重大影响。生产的集中一方面刺激了效率和创新,另一方面也带来了竞争、公平和治理方面的挑战。

在美国的经济史上,出现过几次生产集中和大公司发展的浪潮,每次浪潮都具有鲜明的特点,并对经济和社会产生了影响。19 世纪末出现了第一波集中浪潮,与 "强盗大亨 "的崛起有关,他们是约翰-洛克菲勒、安德鲁-卡内基和 J.P. 摩根等大亨。这些人物在石油、钢铁和铁路等行业积累了巨额财富和庞大的业务,形成了信托和垄断,引起了人们对其权力和对经济影响力的担忧。20 世纪 20 年代通常被称为 "咆哮的二十年代",是经济快速增长和繁荣的时期,其标志是第二次集中浪潮。这一时期的公司寻求通过兼并和收购进行扩张,扩大规模和影响力。这一时期还出现了汽车和广播等新兴行业。第三次集中浪潮发生在 20 世纪 60 年代和 70 年代,这一时期的特点是企业集团的崛起。为了寻求多元化,企业收购了完全不同行业的公司,形成了大型多行业实体。然而,这种战略有时被证明不利于效率和管理。最后,在全球化和技术进步的推动下,20 世纪末和 21 世纪初出现了第四次浪潮。跨国公司在全球范围内扩大了影响力,而技术领域则经历了爆炸式增长,涌现出了谷歌、苹果和亚马逊等巨头。每一次集中化浪潮不仅有助于重塑经济格局,还有助于重塑监管、政府政策和社会动态。它们引发了关于大企业的力量、效率与竞争之间的平衡以及对工人、消费者和整个经济的影响等持续不断的问题。

19 世纪末的第一次集中浪潮是美国经济史上的一个决定性时期。在此期间,出现了几家大公司,主导了经济的关键领域。约翰-洛克菲勒(John D. Rockefeller)等石油巨头和安德鲁-卡内基(Andrew Carnegie)等钢铁巨头成立了垄断企业或信托公司,集中控制并对各自的行业施加了相当大的影响。这种经济力量的集中引发了人们对其对竞争和整体经济影响的担忧。第二次集中浪潮发生在经济繁荣和创新的 20 世纪 20 年代。汽车和消费品行业的兴起刺激了经济增长,随之而来的是新一轮的并购浪潮。福特和通用汽车等公司成为汽车行业的主导者,而其他行业也出现了大公司的形成。这一时期经济充满活力,但人们也日益关注经济力量的集中及其对美国社会的影响。

第三次集中浪潮发生在 20 世纪 30 年代的新政时期,这是美国经济和政治发生深刻变革的时期。这一时期发生了大萧条,造成了大规模的经济和社会动荡。为此,联邦政府在富兰克林-罗斯福总统的领导下,实施了一系列被称为 "新政 "的政策和计划,旨在促进经济复苏和改革金融体系。尽管政府努力调控经济和促进竞争,但在此期间,许多行业也出现了新一轮的整合浪潮。大公司为了在困难的经济环境中生存和发展,往往寻求控制新市场和新技术。它们进行兼并和收购,巩固对关键经济部门的控制。即使在政府加强监管的时期,这种集中化趋势也凸显了大公司适应和保持其在美国经济中影响力的能力。

第四次经济集中浪潮发生在战后,以深刻的技术和经济变革为标志。这一时代的特征是电子革命和军工复合体的发展,两者都在美国经济结构调整中发挥了至关重要的作用。在晶体管发明等进步的推动下,电子革命为新技术和新产业的出现铺平了道路。它促进了从计算机到通信系统等创新电子产品的开发和生产,改变了工作方法和生活方式。与此同时,冷战期间与苏联的竞争推动了军工复合体的发展,导致军费开支和国防技术研发投资的大规模扩张。对军备和军事技术的关注对工业和科研产生了深远影响。这一时期的特点是工业资本空前集中。少数几家通常从事新兴技术或武器生产的大公司主导了美国经济。这些公司不仅对市场,而且对政府政策施加了相当大的影响。合并和收购司空见惯,因为这些公司试图扩大影响力、巩固实力并控制更大的市场份额。经济力量集中在少数几家大公司手中,深刻地塑造了美国的经济结构,并一直影响到今天的经济和政治动态。

战后生产的集中和大企业的崛起对美国的工会运动产生了重大影响。面对产业的整合和自动化程度的提高,工人们感到更加需要团结和集体代表。为了应对这些变化,美国劳工联合会(AFL)和工业组织大会(CIO)于 1955 年合并,成立了 AFL-CIO。这次合并创建了美国最大的工会联合会,将代表不同行业和职业的工会联合在一起。劳工运动的合并在一定程度上是对商业界合并的回应。工会认识到,为了与实力雄厚的大公司进行有效谈判,他们也需要强大和团结。AFL-CIO 的合并旨在增强工会的影响力和谈判能力,使其能够更好地维护工人的权益。冷战背景在 AFL-CIO 的成立过程中也发挥了作用。在此期间,美国各组织面临强大压力,必须采取坚定立场反对共产主义。AFL-CIO 成立后采取了反共立场,与被视为激进或共产主义的影响或联系保持距离。这种立场在某种程度上是一种策略,目的是在当时基本上反共的美国社会中保持工会的合法性和被接受程度。AFL-CIO 在美国劳工运动史上发挥了至关重要的作用,它努力团结工人,加强他们在与雇主谈判中的话语权,同时在冷战的复杂政治环境中游刃有余。

1955 年美国劳联-产联成立后,美国工会运动得到了巩固,但战后工会会员人数并没有显著增加。有几个因素导致了工会会员人数的停滞甚至相对下降。首先,战后经济繁荣创造了许多 "白领 "部门的工作岗位,包括行政、文秘和专业职位。与工业和制造业工作相比,这些行业的工会加入率历来较低。白领工人通常被视为中产阶级雇员,他们与工会的历史和关系不如工人阶级工人。此外,郊区的发展也起到了重要作用。许多公司将业务迁往工会传统较少的郊区或地区。这种分散化削弱了工会的影响力,因为工会在城市和工业区的影响力更大。雇主,尤其是新兴产业和快速增长企业的雇主,通常会抵制工会。他们采用各种策略,从改善工作条件以削弱工会的吸引力,到更激进的策略,如反工会运动和游说制定限制性更强的劳资关系立法。1947 年《塔夫脱-哈特利法案》等立法对工会的活动和权力施加了进一步限制。这些法律增加了加入工会的难度,并在某些情况下限制了工会的效力。最后,在冷战时期,工会还必须应对任何与激进或社会主义思想有关联的行为都会受到强烈批评的政治气候。这有时会阻碍工会动员和赢得新会员的能力。

战后美国劳动力构成的变化以及工会会员人数和影响力的下降,对工会运动的削弱起到了重要作用。向服务型经济的转型和白领就业的崛起给传统上扎根于工业部门的工会带来了巨大挑战。尽管存在这些障碍,美国劳联-产联仍对美国的政治和社会格局产生了重大影响。作为一个工会联盟,它一直致力于捍卫工人的权利,努力促进公平的工作条件、公平的工资和工作保障。它还在支持有利于工人的立法方面发挥了积极作用,并参与了更广泛的政治和经济问题。尽管与早年的鼎盛时期相比,工会的影响力可能有所减弱,但美国劳联-产联和其他劳工组织仍然代表着美国工人的重要声音,寻求平衡雇主和雇员之间的权力,促进更公平、更具包容性的经济。

战后时期是美国农业部门发生深刻变革的时代。农业生产率的显著提高主要得益于一系列技术进步和创新。机械化用机器取代了人工和畜力,大大提高了农业生产的效率和速度。杀虫剂和化肥的使用使控制虫害和提高土壤肥力成为可能,从而大幅提高了产量。此外,改进的耕作技术,包括作物和牲畜管理方法,在提高产量方面也发挥了至关重要的作用。这些进步不仅提高了农业生产的数量,也有助于提高产品的质量和多样性。然而,农业生产率的提高也导致生产集中在少数大型农业食品公司手中。规模经济推动了农业部门的整合:大公司的生产效率更高,成本更低。这一趋势对小型家庭农场产生了重大影响,许多农场难以与大公司竞争,有些甚至被迫关闭或出售土地。因此,战后美国的农业格局发生了翻天覆地的变化,其特点是农业生产工业化和集中化,由农业食品行业的大型企业主导。这种转变对农村经济、农业生活方式和农业产业的全球环境产生了持久的影响。

美国农业生产的日益集中对农业部门和农村社区产生了深远而持久的影响。随着大型农业企业和公司的影响力不断扩大,许多中小型农场发现自己已无力竞争。这种不平等竞争往往因资源、技术和市场准入方面的巨大差异而加剧,迫使许多小农场主停业或出售土地。这些传统家庭农场的逐渐消失不仅造成了经济影响,还导致了社会和文化的变革。曾经以家庭农业为中心、充满活力的农村社区往往面临着失业、人口减少和当地基础设施恶化等问题,从而走向衰落。此外,农业生产集中在少数大型实体手中,也引发了作物多样性、耕作方式的可持续性和粮食安全等问题。粮食生产对少数大公司的依赖凸显了单一种植、土壤耗竭和环境退化的风险。为应对这些挑战,出现了支持可持续农业、生态农业和支持小农场的运动,力求促进更均衡的耕作方式,加强农村社区。尽管做出了这些努力,但农业生产集中和小农场衰落的后果仍然是当今农业领域的重要问题。

战后,美国和其他发达国家的农业部门取得了长足进步。新技术的引进和改良耕作技术的采用使生产率和产量显著提高。机械化程度的提高、化肥和杀虫剂的使用以及作物和牲畜管理方法的改进等创新措施,帮助农业转变为更高效、更大规模的产业。然而,这场农业革命也付出了巨大的社会代价。如前所述,许多家庭农场无法与开始主导该行业的大型农业企业竞争。这些小农场往往被剥夺了同样的资源、资本和获得先进技术的机会,越来越难以在市场上保持竞争力。家庭农业的衰落不仅对农民个人及其家庭,而且对整个农村社区都产生了深远的影响。这些社区往往人口减少,经济基础削弱,社会结构丧失。此外,向大规模耕作的转变也引发了环境问题和对耕作方式长期可持续性的担忧。尽管生产率的提高使得满足日益增长的粮食需求和降低农产品成本成为可能,但这一转变所带来的社会、经济和环境后果仍然是一个值得讨论和关注的问题。如何在效率、可持续性和对农业社区的支持之间取得平衡,仍然是当今农业部门面临的核心挑战。

战后农业革命之后,在寻找新的就业机会的驱动下,农村人口向城市迁移,深刻地改变了许多农村社区。随着农民离开土地,这些社区往往面临着重大挑战:人口减少、当地服务设施削弱、基础设施薄弱以及普遍的经济困难。这些长期存在的问题在农村地区留下了不可磨灭的印记,有时甚至将曾经繁荣的社区变成了面临经济困难和人口减少的地区。但是,农村社区的故事并不仅仅是衰落的故事。尽管面临这些巨大的挑战,许多农村社区还是表现出了非凡的韧性。它们通过探索新的经济途径、利用当地资产和加强社区结构,找到了适应和重塑自我的方法。一些国家发展了乡村旅游业,或出现了专注于利基市场或本地产品的小企业。其他一些社区则受益于有机农业或小规模生产的发展,为大规模工业生产提供了另一种选择。除了经济贡献之外,农村社区在国家的社会和文化结构中继续发挥着至关重要的作用。它们保留了传统、生活方式和知识,这些都是民族特性的重要组成部分。它们的复原力和适应能力不仅证明了这些社区的力量,也证明了它们在现代社会中的持续重要性。

大移民主要发生在 20 世纪初至 20 世纪 70 年代,是非洲裔美国人从南部各州向北部城市和加利福尼亚州的大规模迁移。这次移民导致了美国人口的重大变化,重新定义了许多地区的社会、经济和政治格局。对许多非裔美国人来说,大迁徙象征着希望和对美好生活的向往。他们逃离种族隔离、歧视和南方农村恶劣的经济条件,寻求就业机会、子女教育和摆脱制度化种族主义的枷锁。北方城市的工业工作提供了更高的工资,并在一定程度上摆脱了南方的压迫限制。然而,北方城市的现实并非没有挑战。许多非裔美国人发现自己面临着新形式的歧视和隔离。他们往往被降级从事低薪工作,居住在过度拥挤、欠发达的社区。贫困、种族关系紧张和边缘化是长期存在的问题。尽管存在这些困难,大移民还是在北方城市形成了充满活力的非裔美国人社区。这些社区在非裔美国人文化的发展中发挥了至关重要的作用,尤其是在音乐、文学和艺术领域。此外,这次移民还对美国政治产生了重大影响,非裔美国人成为许多北方城市的重要选举力量。

美国富裕社会象征的诞生[modifier | modifier le wikicode]

战后的美国是一个深刻变革的时代,其标志是强劲的经济增长和前所未有的繁荣。这个时代催生了人们常说的 "富裕社会",其特点是有许多关键因素,说明美国经历了重大的文化转变。首先,消费主义急剧兴起。从家用电器到汽车,各种产品的供应量不断增加,刺激了消费文化,使其成为美国人生活的中心。广告和营销在鼓励这种消费主义方面发挥了至关重要的作用,将拥有商品作为地位和成功的象征。与此同时,战后郊区大规模扩张。美国家庭受到单户住宅和宁静社区理念的诱惑,大量迁往郊区。政府支持自置居所的政策以及高速公路的发展促进了郊区与城市之间的交通,从而加强了这一趋势。技术创新也是这一时期的主流。电视机、冰箱和洗衣机等新产品的推出改变了人们的日常生活,带来了舒适和高效。这些技术还改变了消费习惯和休闲活动,尤其是电视成为美国大众文化的核心部分。最后,这一时期对个人主义和美国梦的强调得到了加强。美国梦 "的理想是通过勤奋工作和追求物质财富来获得成功,这一点广为传颂。这种理想鼓励个人抱负,是创业努力的强大动力。

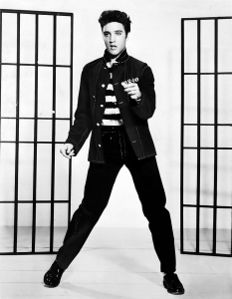

20 世纪 50 年代是美国文化和社会历史上的一个关键时期,其标志是消费文化的出现和新的繁荣象征的出现。在这十年间,电视成为美国家庭的主要特征,提供了一种新的娱乐和信息手段。麦当劳等品牌开始塑造快餐业的格局,而芭比娃娃等玩具则成为美国文化的标志性组成部分。与此同时,玛丽莲-梦露和猫王也成为流行文化中的重要人物。梦露以其魅力和性感成为好莱坞魅力的象征,而猫王则彻底改变了音乐界。猫王的音乐风格融合了节奏布鲁斯和摇滚乐的影响,加上他挑逗性的舞蹈动作,引发了一场文化动荡,尤其是在当时代表主流文化和社会建制的 WASP(白人盎格鲁-撒克逊新教徒)群体中。对于 WASP 社区的许多人来说,猫王的风格和音乐被视为对传统价值观的威胁。他的音乐深受非洲裔美国人文化的影响,代表着对当时音乐和文化规范的一种突破。他将以前仅限于非裔美国人社区的节奏和风格引入主流,为非裔美国人音乐进一步融入美国流行文化铺平了道路。

20 世纪 50 年代是美国社会发生深刻变革的时代,前所未有的经济繁荣推动了这一变革。这一时期的特点是日益繁荣,大众消费更加普及。随着可支配收入的增加,美国人有能力投资于更广泛的消费品,从而推动了经济的大幅扩张。

郊区化是这十年的核心现象。在 "美国梦"--拥有带花园的住宅、汽车和舒适的中产阶级生活--承诺的吸引下,许多家庭在迅速扩张的郊区定居下来。这些郊区社区象征着一种新的美国生活形式,提供了空间、安全感和某种理想化的家庭生活。这一时期也是婴儿潮的开始。第二次世界大战后,出生率急剧上升,导致人口迅速增长,对住房、教育和服务的需求也随之增加。这一代婴儿潮的年轻人在随后几十年的社会和文化变革中发挥了关键作用。在技术方面,20 世纪 50 年代取得了显著进步。商业航空旅行变得更加便捷,彻底改变了人们的旅行和交往方式。空调变得更加经济实惠和普及,提高了家庭和办公室的舒适度,尤其是在炎热的气候条件下。与此同时,信用卡的广泛使用带来了一种新的财务灵活性,进一步推动了消费文化的发展。总体而言,20 世纪 50 年代为现代消费经济奠定了基础,并塑造了美国生活的许多方面,这些方面一直延续至今。经济繁荣、技术进步和社会变革相结合,创造了一个充满活力的时期,对美国历史进程产生了巨大影响。

¾ 的美国人受益于富裕社会[modifier | modifier le wikicode]

美国战后时期,特别是 20 世纪 50 年代,发生了一场重大的人口和经济运动,通常被称为 "阳光地带奇迹"。这一地区包括美国南部和西部各州,在人口、工业和经济繁荣方面经历了惊人的增长。向 "阳光地带 "移民是受多种因素驱动的。首先,温和的气候吸引了许多美国人。其次,丰富的经济机会发挥了至关重要的作用。军备、航空航天、石油开采和食品加工等蓬勃发展的工业创造了就业机会,刺激了当地经济。大量私人和公共投资支撑了这种工业增长,特别是冷战期间政府在国防方面的支出。这些产业的增长带动了阳光地带的繁荣,使白人中产阶级受益匪浅。在此期间,约四分之三的美国人享受到了某种形式的繁荣,获得消费品、财产和教育的机会增多。然而,值得注意的是,这一时期的繁荣并不是平均分布的。由于系统性的歧视和社会经济不平等,少数族裔,尤其是非裔美国人,往往被排除在这种日益增长的繁荣之外。这些不平等现象帮助塑造了美国的社会和经济格局,并在随后的几十年里继续成为人们关注的问题和民权斗争的焦点。

20 世纪 50 年代,美国社会见证了妇女角色和地位的重大变化,尤其是在工作场所。在第二次世界大战期间,妇女在劳动力中发挥了至关重要的作用,在随后的岁月里,许多妇女继续工作或寻求进入劳动力市场。然而,这一时期的特点是传统理想与妇女日益增长的愿望之间的矛盾。一方面,主流意识形态提倡家庭主妇的模式,她们致力于养育子女和操持家务。流行文化、广告甚至政府的某些政策都强化了这一形象,有利于传统家庭的发展。另一方面,越来越多的妇女加入劳动大军,开始挑战这些传统规范。许多中产阶级妇女开始寻求家庭以外的个人和职业成就感。有偿工作不仅提供了收入来源,还提供了独立感、认同感和对社会的贡献。传统价值观与职业独立愿望之间的冲突造成了社会内部的紧张关系。职业女性经常面临歧视、薪酬不平等和职业发展机会有限等问题。此外,她们还必须兼顾工作和家庭责任,这一挑战一直持续到今天。因此,20 世纪 50 年代妇女加入劳动大军是一个重要的转折点。它为性别角色的逐步改变铺平了道路,并推动了后来争取性别平等运动的兴起。这一时期为未来争取妇女权利的斗争奠定了基础,并凸显了妇女在美国社会中身份和角色的复杂性。

20 世纪 50 年代,美国白人中产阶级在战后经济增长和繁荣中发挥了核心作用。这一人口群体从当时的经济扩张和政府政策中受益匪浅,对美国的社会和经济格局产生了重大影响。白人中产阶级可以在制造业、建筑业和服务业等蓬勃发展的行业获得高薪工作。这种稳定、高薪的工作使许多美国中产阶级获得了舒适的生活水准。此外,《大兵法案》(正式名称为《1944 年军人调整法》)等联邦计划为退伍军人提供了大量福利,包括低息抵押贷款和奖学金,帮助许多人在快速发展的郊区买房并接受高等教育。这些计划对中产阶级的成长和郊区的扩张起到了关键作用。然而,必须指出的是,这些福利和机会在美国社会中的分布并不均衡。少数族裔,尤其是非裔美国人,以及其他边缘群体,往往由于种族隔离和红线等歧视性做法而被排除在这些机会之外。

联邦住房管理局(FHA)成立于 1934 年,在塑造美国住宅景观方面发挥了至关重要的作用,特别是为数百万美国人拥有住房提供了便利。然而,其政策和做法也助长了住房方面的种族和民族歧视及隔离。联邦住房管理局偏向于为白人中产阶级公民提供抵押贷款,往往不利于有色人种、穷人、犹太人和其他少数群体。这种歧视通过 "划定红线 "等做法制度化,在社区地图上用红色标示出被认为有贷款风险的地区,这通常是因为这些地区有黑人居民或其他少数民族。因此,这些地区的居民经常被拒绝抵押贷款,无法买房或投资房产。这些歧视性做法产生了深远而持久的影响。它们将财富和资源集中在白人手中,同时限制少数民族获得住房和财产,从而使种族隔离永久化。这些政策还加剧了白人与少数族裔之间的贫富差距,因为在美国,获得财产是财富积累的主要途径。制度化的住房歧视造成并强化了系统性的不平等,尽管后来进行了改革和立法,以促进获得住房的平等机会,但这种不平等一直持续到今天。

20 世纪 50 年代是美国基础设施发展发生重大变革的时期,尤其是以修建公路和高速公路为重点。这反映出美国人的优先事项和生活方式发生了重大变化。1956 年,德怀特-D-艾森豪威尔总统签署了《联邦援助公路法案》,标志着美国公路网开始了前所未有的扩张。该法案促成了州际公路系统的建立,这是一个旨在通过现代化高速公路网络连接全国的巨大工程。对这一项目进行的大规模投资刺激了经济,促进了流动性,但也产生了重大的附带影响。对公路网的重视倾向于将汽车作为主要交通工具,导致公共交通和铁路的衰落。这一趋势加剧了社会经济不平等,因为买不起车的人在获得就业机会和服务方面处于不利地位。此外,这些政策还助长了郊区化,许多美国人(主要是白人中产阶级)搬到了郊区。新的高速公路往往能更好地为这些地区提供服务,而许多边缘化社区所在的内城却被忽视了。直到 20 世纪 60 年代末,美国在社会住房方面缺乏大量投资,这也加剧了住房问题,尤其是穷人和少数民族的住房问题。这导致住房和资源获取方面的差距继续存在,使许多边缘化社区的生活条件岌岌可危。

1/4 的美国人生活贫困[modifier | modifier le wikicode]

20 世纪 50 年代,美国迎来了经济繁荣时期,中产阶级人数大幅增长,消费主义盛行。然而,并非所有人都能平等分享这一繁荣。约四分之一的人口生活在贫困之中,凸显了当时深刻的社会经济差距。在贫困人口中,老人、儿童和单身、丧偶或离婚妇女的比例过高。造成这种脆弱性的原因有很多。例如,老年人退休后往往没有稳定的收入来源。养老金和社会保障制度要么不存在,要么不足以满足他们的需求。单身、丧偶或离异妇女则在劳动力市场上面临巨大障碍。她们往往只能从事没有社会福利的低薪工作,还必须同时承担家庭责任。贫困家庭的儿童也特别容易受到伤害。儿童贫困过去是、现在仍然是一个长期存在的问题,不仅影响儿童眼前的福祉,而且影响他们未来的前景。贫困集中在城市地区是这一时期的另一个特点。虽然 70% 的贫困人口居住在城市地区,但不应低估农村社区所面临的特殊挑战。剩下的 30% 生活在农村地区,他们往往无法获得高薪工作、医疗服务和优质教育。这种情况反映了 20 世纪 50 年代美国社会的潜在复杂性。尽管繁荣和增长的时代已经到来,但仍有相当一部分人被抛在后面,生活在富裕社会的边缘。

美国原住民在 20 世纪 50 年代遭受了深刻而持久的不平等待遇,如今仍然面临着诸多挑战。20 世纪 50 年代,美国印第安人的收入远远低于普通人,包括已经生活在贫困中的人。缺乏适当的教育和就业机会加剧了这种状况。保留地的教育系统往往资金不足,质量低下,限制了年轻美洲印第安人的发展机会。他们的社区也因获得优质医疗服务的机会有限而受到影响。医疗服务往往不足,保留地居民有时不得不长途跋涉才能获得基本医疗服务。慢性病和心理健康问题很常见,但却没有足够的资源来解决这些问题。系统性和制度性歧视在维持这些不平等方面发挥了重要作用。联邦政府根据各种条约对土著人民承担义务,但往往没有履行其承诺。所通过的政策和法律有时直接损害土著社区,例如那些旨在强行同化美洲印第安人或削弱其自治权的政策和法律。20 世纪 50 年代,实施了一项名为 "终止 "的政策,旨在将美洲印第安人同化到主流社会中,结束他们作为主权国家的地位。这一政策导致许多部落得不到联邦承认,失去土地,保留地的生活条件恶化。遗憾的是,这些问题在当代土著社区依然存在。虽然在承认土著人民的权利和自治方面取得了进展,但在卫生、教育和收入方面的差距仍然很大。努力纠正这些历史和当前的不平等仍然是美国政治和社会讨论的一个重要议题。

印第安人终止政策对美国土著社区产生了深远的破坏性影响。该政策从 20 世纪 40 年代末开始实施,特别是在 50 年代,其目的是通过终止美国原住民的特殊法律地位和解散保留地,使他们融入美国社会。这项政策最有争议的一点是撤销联邦对某些部落的承认。这导致了部落主权和自治的丧失,破坏了数百年的土著政治和社会结构。在这一政策下,以前由部落控制的土地被割让给各州或出售。其直接后果是祖先的土地大量流失,对土著人民造成了经济、文化和精神影响。在进行这些改革的同时,联邦还削减了对教育、医疗保健和社会福利等服务的支持。这种削减使许多社区陷入贫困,加剧了本已存在的社会问题。此外,该政策还鼓励甚至强迫美国原住民放弃自己的文化和传统,以融入美国主流社会,导致美国原住民丧失文化认同感,几代人感到背井离乡。停止政策的影响至今仍在。即使在 20 世纪 70 年代被摒弃之后,美洲印第安人社区仍然面临贫困、边缘化和文化失落等挑战。尽管该政策是作为改善美国印第安人生活的一种手段出台的,但实际上却加剧了这些社区的不平等和社会问题。

20 世纪 60 年代停止的印第安人灭绝政策给许多美洲原住民部落带来了灾难性后果。这一政策的影响广泛而深刻,几乎影响到土著人民生活的方方面面。传统土地的丧失是最直接、最明显的后果之一。世世代代由部落保护和管理的土地被剥夺、出售或割让给国家。这不仅产生了经济影响,还破坏了社区与其祖先土地之间的文化和精神联系。联邦不再承认某些部落,导致这些部落的主权和政府结构解体。这将运行了几个世纪的政治和社会体系连根拔起,剥夺了土著人民的自决权。此外,强迫同化对美洲印第安人的文化习俗和语言产生了相当大的影响。迫于压力,美洲印第安人不得不采用美国主流社会的生活方式和价值观,这导致传统文化习俗的衰落和土著语言的丧失,有些语言甚至濒临灭绝。联邦停止对基本服务的支持也产生了严重影响,使许多社区陷入贫困,加剧了失业、生活条件恶劣、医疗和教育机会有限等问题。即使在该政策结束后,各部落也不得不应对其持久的后果。重建、保护和振兴部落文化、语言和权利的努力仍在进行之中。印第安人灭绝政策仍然是美国历史上黑暗的一章,在当代美国印第安人社区中仍能感受到其回响。

20 世纪 50 年代及以后,美国的许多群体面临边缘化以及重大的经济和社会挑战。这些群体包括城市贫民、波多黎各和墨西哥移民、佃农和移民工人以及美国原住民社区。城市贫民通常来自不同的民族和种族社区,他们努力争取获得体面的工作、负担得起的住房和适当的社会服务。他们的生活条件往往岌岌可危,面临着限制其经济机会的歧视和系统性不平等。波多黎各和墨西哥移民被更好的经济机会所吸引,但往往面临语言、文化和歧视性障碍。尽管他们通过从事农业和工业工作为经济做出了重大贡献,但他们经常被边缘化,不得不应对艰苦的生活和工作条件。主要受雇于农业部门的佃农和移民工人经常受到剥削,而且工资很低。他们的生活条件岌岌可危,很容易受到虐待,改善处境的选择也很少。就美洲印第安人社区而言,消灭印第安人的政策加剧了现有问题。尽管这一政策于 1960 年结束,但破坏性影响仍在继续,他们失去了土地、文化、语言,获得基本服务的机会也受到限制。所有这些群体都有着共同的奋斗经历、复原能力和对更美好生活的追求。他们的故事凸显了美国历史上这一时期的不平等和社会挑战,并继续影响着当今社会。

林登-约翰逊总统在 20 世纪 60 年代中期发起的 "反贫困战争 "代表了一系列旨在减少贫困和为美国弱势群体提供支持的立法倡议和社会计划。该运动是约翰逊 "伟大社会 "更广泛愿景的一部分,旨在提高所有美国人的生活质量。在采取的措施中,设立经济机会办公室(OEO)是关键的一步。这个联邦机构的目的是协调和监督各种旨在消除贫困的计划,特别是在教育、职业培训、卫生和就业领域。其他举措包括扩大《医疗补助计划》和《医疗保险计划》等社会计划,分别为低收入者和老年人提供医疗保健。此外,还推出了 "启蒙教育 "等教育计划,为低收入家庭的儿童提供早期教育服务。这些努力使美国的贫困率大幅下降。1964 至 1973 年间,生活在贫困线以下的人口比例从 25%左右下降到 11%。这一显著的下降证明了这些举措对最弱势的美国人的生活产生了积极影响。然而,越南战争的升级对 "反贫困战争 "产生了影响。随着军费开支的增加,国家的注意力越来越集中在越南冲突上,用于反贫困计划的资源和政治承诺也随之减少。这就限制了这些计划的有效性和覆盖范围,而且由于政治和财政优先事项的变化,在消除贫困方面取得的一些进展也受到了影响。

附件[modifier | modifier le wikicode]

- “International Monetary Fund.” International Organization, vol. 1, no. 1, 1947, pp. 124–125. JSTOR, https://www.jstor.org/stable/2703527.

- « I Pledge Allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. »

- Our Flag, chapitre Pledge of Alliegiance to the Flag, sur http://www.pueblo.gsa.gov/, Joint Committee on Printing, United States Congress, 2003

- The phrase "under God" was added to the pledge by a Congressional act approved on June 14, 1954. At that time, President Eisenhower said: "in this way we are reaffirming the transcendence of religious faith in America's heritage and future; in this way we shall constantly strengthen those spiritual weapons which forever will be our country's most powerful resource in peace and war."

- Freeland, Richard M. (1970). The Truman Doctrine and the Origins of McCarthyism. Alfred A. Knopf, Inc. pp. g. 90.

- Hinds, Lynn Boyd, and Theodore Otto Windt Jr. The Cold War as Rhetoric: The Beginnings, 1945–1950 (1991) online edition

- Merrill, Dennis (2006). "The Truman Doctrine: Containing Communism and Modernity". Presidential Studies Quarterly. 36 (1): 27–37. doi:10.1111/j.1741-5705.2006.00284.x.

- "Present Status of the Monroe Doctrine". Annals of the American Academy of Political and Social Science. 54: 1–129. 1914. ISSN 0002-7162. JSTOR i242639. 14 articles by experts

- Perkins, Dexter (1927). The Monroe Doctrine, 1823–1826. 3 vols.

- Rossi, Christopher R. (2019) "The Monroe Doctrine and the Standard of Civilization." Whiggish International Law (Brill Nijhoff, 2019) pp. 123-152.

- Sexton, Jay (2011). The Monroe Doctrine: Empire and Nation in 19th-Century America. Hill & Wang. 290 pages; competing and evolving conceptions of the doctrine after 1823

- Monroe Doctrine and related resources at the Library of Congress

- Diebold, William (1988). "The Marshall Plan in Retrospect: A Review of Recent Scholarship". Journal of International Affairs. 41 (2): 421–435. JSTOR 24356953.

- Bryan, Ferald J. "George C. Marshall at Harvard: A Study of the Origins and Construction of the 'Marshall Plan' Speech." Presidential Studies Quarterly (1991): 489-502. Online

- Mee, Charles L. The Marshall Plan: The Launching of the Pax Americana (1984).

- Weissman, Alexander D. "Pivotal politics—The Marshall Plan: A turning point in foreign aid and the struggle for democracy." History Teacher 47.1 (2013): 111-129. online

- Stevenson, Charles A. "The Story Behind the National Security Act of 1947." Military Review 88.3 (2008): 13+. online

- "National Security Act of 1947". Enrolled Acts and Resolutions of Congress, compiled 1789 - 2008. U.S. National Archives and Records Administration. July 26, 1947.

- Brown, Cody M. The National Security Council: A Legal History of the President's Most Powerful Advisers, Project on National Security Reform (2008).

- Encyclopedia of American foreign policy, 2nd ed. Vol. 2, New York: Scribner, 2002, National Security Council, 22 April 2009

- Warner, Michael (June 13, 2013). "CIA Cold War Records: THE CIA UNDER HARRY TRUMAN — Central Intelligence Agency"

- "Office of the General Counsel: History of the Office". Central Intelligence Agency. Retrieved August 26, 2017.

- "CIA – History". Federation of American Scientists.

- Warner, Michael (1995). "The Creation of the Central Intelligence Group" (PDF). Studies in Intelligence. Center for the Study of Intelligence. 39 (5): 111–120.

- United States Congress. "Joseph McCarthy (id: M000315)". Biographical Directory of the United States Congress.

- FBI file on Joseph McCarthy

- Caute, David (1978). The Great Fear: The Anti-Communist Purge Under Truman and Eisenhower. Simon & Schuster. ISBN 0-671-22682-7.

- Latham, Earl (ed.). The Meaning of McCarthyism (1965). excerpts from primary and secondary sources

- Schrecker, Ellen (1994). The Age of McCarthyism: A Brief History with Documents. Bedford Books of St. Martin's Press. ISBN 0-312-08349-1.

- « Le compromis de Luxembourg », sur cvce.eu

- Matthias Schönwald: Walter Hallstein and the „Empty chair“ Crisis 1965/66. In: Wilfried Loth (Hrsg.): Crises and compromises. Nomos, Baden-Baden 2001, ISBN 3-7890-6980-9, S. 157–172.

- Alman, Emily A. and David. Exoneration: The Trial of Julius and Ethel Rosenberg and Morton Sobell – Prosecutorial deceptions, suborned perjuries, anti-Semitism, and precedent for today's unconstitutional trials. Green Elms Press, 2010. ISBN 978-0-9779058-3-6 or ISBN 0-9779058-3-7.

- Carmichael, Virginia .Framing history: the Rosenberg story and the Cold War, (University of Minnesota Press, 1993).

- "David Greenglass grand jury testimony transcript" (PDF). National Security Archive, Gelman Library, George Washington University. August 7, 1950.

- Wexley, John. The Judgment of Julius and Ethel Rosenberg. Ballantine Books, 1977. ISBN 0-345-24869-4.

- Communist Control Act of 1954, August 24, 1954, An Act to outlaw the Communist Party, to prohibit members of Communist organizations from serving in certain representative capacities, and for other purposes.

- McAuliffe, Mary S. “Liberals and the Communist Control Act of 1954.” The Journal of American History. 63.2. (1976): 351-67.

- Haerle, Paul R. “Constitutional Law: Federal Anti-Subversive Legislation: The Communist Control act of 1954.” Michigan Law Review. 53.8 (1955): 1153–65.

- “The Communist Control Act of 1954.” The Yale Law Journal. 64.5 (1955): 712-65.

- "Text of Warsaw Pact" (PDF). United Nations Treaty Collection. Archived (PDF) from the original

- Yost, David S. (1998). NATO Transformed: The Alliance's New Roles in International Security. Washington, DC: U.S. Institute of Peace Press. p. 31. ISBN 1-878379-81-X.

- Formation of Nato and Warsaw Pact. History Channel. Archived from the original.

- "The Warsaw Pact is formed". History Channel. Archived from the original.

- "In reaction to West Germany's NATO accession, the Soviet Union and its Eastern European client states formed the Warsaw Pact in 1955." Citation from: NATO website. "A short history of NATO". nato.int. Archived from the original.

- Van Bavel, Jan; Reher, David S. (2013). "The Baby Boom and Its Causes: What We Know and What We Need to Know". Population and Development Review. 39 (2): 264–265. doi:10.1111/j.1728-4457.2013.00591.x.

- Figures in Landon Y. Jones, "Swinging 60s?" in Smithsonian Magazine, January 2006, pp 102–107.

- Principles to Guide Housing Policy at the Beginning of the Millennium, Michael Schill & Susan Wachter, Cityscape

- "Racial" Provisions of FHA Underwriting Manual, 1938 Recommended restrictions should include provision for the following: Prohibition of the occupancy of properties except by the race for which they are intended … Schools should be appropriate to the needs of the new community and they should not be attended in large numbers by inharmonious racial groups.

- Getches, David H.; Wilkinson, Charles F.; Williams, Robert L. (2005). Cases and Materials on Federal Indian Law. St. Paul, MN: Thomson/West. pp. 199–216. ISBN 978-0-314-14422-5.

- Wunder, John R. (1999). Native American Sovereignty. Taylor & Francis. pp. 248–249. ISBN 9780815336297. Retrieved December 26, 2014.

- House concurrent resolution 108 (HCR-108), passed August 1, 1953, declared it to be the sense of Congress that it should be policy of the United States to abolish federal supervision over American Indian tribes as soon as possible and to subject the Indians to the same laws, privileges, and responsibilities as other US citizens - US Statutes at Large 67:B132

- "Public Law 280" . The Tribal Court Clearinghouse. 1953-08-15. Retrieved 2007-05-01.

- Fixico, Donald Lee (1986). Termination and Relocation: Federal Indian Policy, 1945-1960. University of New Mexico Press. ISBN 978-0-8263-0908-2.

- raska Press. ISBN 978-0-8032-3723-0.

- Ulrich, Roberta (2010). American Indian Nations from Termination to Restoration, 1953-2006. University of Nebraska Press. ISBN 978-0-8032-3364-5.

- "Federal Indian Policies". Oneida Indian Nation. Archived from the original

- "List of Federal and State Recognized Tribes".

- Woods, Randall (2006). LBJ: Architect of American Ambition. New York: Free Press. ISBN 978-0684834580.

- Zarefsky, David. President Johnson's War on Poverty (1986).

- Califano Jr., Joseph A. (October 1999). "What Was Really Great About The Great Society: The truth behind the conservative myths". Washington Monthly. Archived from the original on March 26, 2014.

- Zachary A. Goldfarb (December 9, 2013). Study: U.S. poverty rate decreased over past half-century thanks to safety-net programs. The Washington Post.

- Bookbinder, Hyman (August 20, 1989). "Did the War on Poverty Fail?". The New York Times.

- Martha J. Bailey and Sheldon Danziger (eds.), Legacies of the War on Poverty. New York: Russell Sage Foundation, 2013. ISBN 9780871540072.

- Annelise Orleck and Lisa Gayle Hazirjian (eds.), The War on Poverty: A New Grassroots History, 1964–1980. Athens, GA: University of Georgia Press, 2011. ISBN 9780820339498.

参考资料[modifier | modifier le wikicode]

- ↑ Aline Helg - UNIGE

- ↑ Aline Helg - Academia.edu

- ↑ Aline Helg - Wikipedia

- ↑ Aline Helg - Afrocubaweb.com

- ↑ Aline Helg - Researchgate.net

- ↑ Aline Helg - Cairn.info

- ↑ Aline Helg - Google Scholar

- ↑ CDC Bottom of this page http://www.cdc.gov/nchs/products/vsus.htm "Vital Statistics of the United States, 2003, Volume I, Natality", Table 1-1 "Live births, birth rates, and fertility rates, by race: United States, 1909-2003."

- ↑ U.S. Census Bureau — Oldest Boomers Turn 60 (2006)August 2010