中东地区的帝国和国家

中东是古代文明的摇篮,也是文化和商业交流的十字路口,在世界历史上,尤其是在中世纪,一直扮演着核心角色。在这个充满活力和多样性的时期,见证了无数帝国和国家的兴衰,每个帝国和国家都在该地区的政治、文化和社会版图上留下了不可磨灭的印记。从伊斯兰哈里发的扩张及其文化和科学的顶峰,到拜占庭帝国的长期影响,再到十字军的入侵和蒙古人的征服,中世纪的中东是一个不断演变的大国马赛克。这一时期不仅塑造了该地区的特征,还对世界历史的发展产生了深远影响,在东西方之间架起了桥梁。因此,对中世纪中东帝国和国家的研究为了解人类历史的关键时期提供了一个迷人的窗口,揭示了征服、复原、创新和文化互动的故事。

奥斯曼帝国

奥斯曼帝国的建立和扩张

奥斯曼帝国建立于 13 世纪末,是一个帝国强国的精彩范例,对三大洲的历史产生了深远影响:它对亚洲、非洲和欧洲三大洲的历史产生了深远的影响。奥斯曼帝国的建立一般归功于安纳托利亚地区一个土耳其部落的首领奥斯曼一世。这个帝国的成功在于它能够迅速扩张,并在广袤的领土上建立起高效的管理机构。从 14 世纪中叶开始,奥斯曼人开始在欧洲扩张领土,逐渐征服了巴尔干半岛的部分地区。这一扩张标志着地中海和东欧均势的一个重要转折点。然而,与普遍的看法相反,奥斯曼帝国并没有摧毁罗马。事实上,奥斯曼人围攻了拜占庭帝国的首都君士坦丁堡,并于 1453 年征服了君士坦丁堡,终结了这个帝国。这次征服是一个重大历史事件,标志着欧洲中世纪的结束和现代的开始。

奥斯曼帝国以其复杂的行政结构和宗教宽容而著称,尤其是允许非穆斯林社区享有一定自治权的小米制度。其鼎盛时期从 15 世纪延续到 17 世纪,在此期间,它对贸易、文化、科学、艺术和建筑产生了相当大的影响。奥斯曼人引进了许多创新,是东西方之间的重要调解人。然而,从 18 世纪起,面对欧洲列强的崛起和内部问题,奥斯曼帝国开始衰落。这种衰落在 19 世纪加速,最终导致帝国在第一次世界大战后解体。奥斯曼帝国的遗产仍然深深扎根于它所统治的地区,至今影响着这些社会的文化、政治和社会方面。

奥斯曼帝国是奥斯曼一世于 13 世纪末建立的一个杰出的政治和军事实体,对欧亚大陆的历史产生了深远的影响。在安纳托利亚政治四分五裂、诸侯争霸的背景下,这个帝国迅速展现出扩大影响力的非凡能力,成为该地区的霸主。14 世纪中叶是奥斯曼帝国的决定性转折点,尤其是 1354 年对加利波利的征服。这场胜利绝非单纯的军事胜利,它标志着奥斯曼帝国在欧洲建立了第一个永久定居点,并为在巴尔干地区的一系列征服铺平了道路。这些军事胜利加上娴熟的外交技巧,使奥斯曼人得以巩固其对战略领土的控制,并干涉欧洲事务。

在以 1453 年征服君士坦丁堡而闻名的穆罕默德二世等统治者的领导下,奥斯曼帝国不仅重塑了东地中海的政治版图,还开启了一段深刻的文化和经济变革时期。攻占君士坦丁堡终结了拜占庭帝国,是世界历史上的关键时刻,标志着中世纪的结束和现代的开始。拜占庭帝国在战争艺术方面的卓越成就往往归功于其纪律严明、勇于创新的军队,但同时也得益于其务实的治理方式,即在中央集权的行政体系下整合不同的民族和宗教团体。这种文化多样性加上政治稳定,促进了艺术、科学和商业的繁荣。

奥斯曼帝国的冲突和军事挑战

纵观奥斯曼帝国的历史,它经历了一系列壮观的征服和重大挫折,这些都决定了它及其统治地区的命运。奥斯曼帝国的扩张以重大胜利为标志,但也有战略失败。奥斯曼帝国对巴尔干半岛的入侵是其欧洲扩张的第一步。这次征服不仅扩大了他们的领土,还巩固了他们在该地区的霸主地位。1453 年,被称为征服者的穆罕默德二世攻占伊斯坦布尔,这是一个重大历史事件。这一胜利不仅标志着拜占庭帝国的灭亡,也象征着奥斯曼帝国无可争议地崛起为超级大国。奥斯曼帝国继续扩张,于 1517 年攻占开罗,这是标志着埃及融入帝国和阿拔斯哈里发统治结束的关键事件。在苏莱曼大帝的领导下,奥斯曼帝国还于 1533 年征服了巴格达,将其影响力扩展到美索不达米亚富饶而具有战略意义的土地上。

然而,奥斯曼帝国的扩张并非一帆风顺。1529 年,奥斯曼人围攻维也纳,企图进一步扩大其在欧洲的影响力,但以失败告终。1623年的进一步尝试也以失败告终,这标志着奥斯曼帝国在中欧扩张的极限。这些失败是关键时刻,说明了奥斯曼帝国的军事和后勤力量在面对欧洲有组织的防御时的局限性。另一个重大挫折是 1571 年在莱庞托海战中的失败。在这场海战中,奥斯曼舰队被欧洲基督教联军击败,标志着奥斯曼帝国控制地中海的转折点。虽然奥斯曼帝国设法从这次失败中恢复过来,并在该地区保持了强大的存在,但莱潘托海战象征着奥斯曼帝国无争议扩张的终结,标志着地中海地区更加平衡的海上竞争时期的开始。综合来看,这些事件说明了奥斯曼帝国扩张的动力:一系列令人印象深刻的征服,夹杂着重大的挑战和挫折。它们凸显了管理这样一个庞大帝国的复杂性,以及在面对组织日益严密、抵抗力不断增强的对手时保持持续扩张的难度。

奥斯曼帝国的改革和内部转型

1768-1774 年的俄奥斯曼战争是奥斯曼帝国历史上的一个关键事件,它不仅标志着奥斯曼帝国开始遭受重大领土损失,而且标志着其政治和宗教合法性结构的变化。1774 年签署的《库丘克-卡伊纳尔卡条约》(或称《库丘克-卡伊纳尔吉条约》)标志着这场战争的结束。该条约对奥斯曼帝国影响深远。首先,它导致奥斯曼帝国将大量领土割让给俄罗斯帝国,特别是黑海和巴尔干的部分地区。这一损失不仅缩小了帝国的版图,还削弱了其在东欧和黑海地区的战略地位。其次,条约削弱了奥斯曼帝国在欧洲舞台上的地位,标志着当时国际关系的转折点。奥斯曼帝国曾是地区事务的主要参与者,而且经常占据主导地位,但现在开始被视为一个衰落的国家,容易受到欧洲列强的压力和干预。

最后,或许也是最重要的一点,战争的结束和《库库克-卡伊纳尔卡条约》也对奥斯曼帝国的内部结构产生了重大影响。面对这些失败,帝国开始更加强调哈里发宗教方面的合法性。已经被公认为帝国政治领袖的奥斯曼帝国苏丹,开始更多地被视为哈里发,即穆斯林社区的宗教领袖。这一发展是为了应对国内外的挑战,加强苏丹国的权威和合法性,将宗教作为一种统一的力量和权力的源泉。因此,俄奥战争和由此产生的条约标志着奥斯曼帝国历史的转折点,既象征着领土的衰落,也象征着帝国合法性性质的改变。

外国影响和国际关系

1801 年,英国和奥斯曼帝国联军在埃及进行干预,赶走了法国人,这是埃及和奥斯曼帝国历史上的一个重要转折点。奥斯曼帝国任命阿尔巴尼亚军官麦赫迈特-阿里(Mehmet Ali)为埃及帕夏,开创了埃及从奥斯曼帝国半独立和深刻变革的时代。穆罕默德-阿里通常被视为现代埃及的奠基人,他发起了一系列旨在实现埃及现代化的激进改革。这些改革涉及各个方面,包括军队、行政和经济,部分受到欧洲模式的启发。在他的领导下,埃及取得了长足的发展,穆罕默德-阿里试图将自己的影响力扩展到埃及以外的地区。在此背景下,Nahda(即阿拉伯文艺复兴)获得了相当大的发展势头。这场旨在振兴阿拉伯文化并使其适应现代挑战的文化和知识运动,得益于麦赫麦特-阿里倡导的改革和开放氛围。

穆罕默德-阿里的儿子易卜拉欣-帕夏在埃及的扩张主义野心中发挥了关键作用。1836 年,他向奥斯曼帝国发起进攻,当时奥斯曼帝国正处于衰弱和衰落之中。这场对抗在 1839 年达到高潮,易卜拉欣的军队大败奥斯曼帝国。然而,欧洲列强,特别是英国、奥地利和俄罗斯的干预阻止了埃及的全面胜利。在国际压力下,双方签署了和平条约,承认埃及在穆罕默德-阿里及其后裔的统治下享有事实上的自治权。这一承认标志着埃及脱离奥斯曼帝国迈出了重要一步,尽管埃及名义上仍处于奥斯曼帝国的宗主权之下。英国的立场尤其引人关注。英国最初与奥斯曼帝国结盟,以遏制法国在埃及的影响,但英国认识到该地区不断变化的政治和战略现实,最终选择支持穆罕默德-阿里领导下的埃及自治。这一决定反映了英国希望在控制重要贸易路线(尤其是通往印度的贸易路线)的同时稳定该地区局势的愿望。19 世纪初几十年的埃及事件不仅说明了奥斯曼帝国、埃及和欧洲列强之间复杂的力量对比,也说明了当时中东政治和社会秩序正在发生的深刻变化。

现代化和改革运动

1798 年拿破仑-波拿巴远征埃及对奥斯曼帝国来说是一个启示性事件,凸显了奥斯曼帝国在现代化和军事能力方面落后于欧洲列强的事实。这一认识是 1839 年发起的一系列改革(即 Tanzimat)的重要推动力,这些改革旨在实现帝国的现代化并阻止其衰落。Tanzimat在土耳其语中意为 "重组",标志着奥斯曼帝国进入了一个深刻变革的时期。这些改革的一个重要方面是帝国非穆斯林公民迪米人组织的现代化。这包括建立米勒制度,为各种宗教团体提供一定程度的文化和行政自治。其目的是将这些社区更有效地融入奥斯曼帝国的国家结构,同时保留其独特的身份。

第二波改革浪潮开始了,试图建立一种超越宗教和种族划分的奥斯曼公民制度。然而,这一尝试常常受到族群间暴力的阻碍,反映出多民族和多信仰帝国内部的深刻矛盾。与此同时,这些改革在军队的某些派别中遇到了巨大的阻力,这些派别敌视那些被认为威胁到其传统地位和特权的变革。这种抵制导致了起义和内部动荡,加剧了帝国面临的挑战。

在这种动荡的背景下,19 世纪中叶出现了一场被称为 "青年奥斯曼人 "的政治和思想运动。这个团体试图将现代化和改革的理想与伊斯兰教的原则和奥斯曼帝国的传统相协调。他们主张制定宪法、国家主权以及更具包容性的政治和社会改革。坦齐马特的努力和青年奥斯曼人的理想是奥斯曼帝国在瞬息万变的世界中应对挑战的重要尝试。虽然这些努力带来了一些积极的变化,但也暴露了帝国内部深刻的裂痕和紧张关系,预示着在帝国存在的最后几十年里将出现更大的挑战。

1876 年,随着苏丹阿卜杜勒哈米德二世的上台,坦齐马进程进入了一个关键阶段,他颁布了奥斯曼帝国的第一部君主立宪制宪法。这一时期是一个重要的转折点,它试图将现代化原则与帝国的传统结构相协调。1876 年的宪法体现了帝国行政现代化的努力,并建立了立法制度和议会,反映了当时欧洲流行的自由和宪政理想。然而,阿卜杜勒哈米德二世统治时期的另一个特点是泛伊斯兰主义的强势崛起,这种意识形态旨在加强帝国内外穆斯林之间的联系,与西方列强的竞争日益激烈。

阿卜杜勒哈米德二世将泛伊斯兰主义作为巩固权力和抵御外部影响的工具。他邀请穆斯林领袖和政要前往伊斯坦布尔,并提出让他们的子女在奥斯曼帝国首都接受教育,这一举措旨在加强穆斯林世界的文化和政治联系。然而,1878 年,阿卜杜勒哈米德二世出人意料地突然转向,中止了宪法,关闭了议会,标志着专制统治的回归。做出这一决定的部分原因是担心对政治进程的控制不足以及帝国内部民族主义运动的兴起。苏丹因此加强了对政府的直接控制,同时继续推行泛伊斯兰主义,以此作为合法化的手段。

在这种情况下,萨拉菲主义(旨在回归第一代伊斯兰教实践的运动)受到了泛伊斯兰主义和阿拉伯文艺复兴(Nahda)理想的影响。Jamal al-Din al-Afghani 通常被视为现代萨拉菲运动的先驱,他在传播这些思想方面发挥了关键作用。阿夫加尼主张回归伊斯兰教的原始原则,同时鼓励采用某些形式的技术和科学现代化。因此,坦齐马特时期和阿卜杜勒哈米德二世统治时期说明了奥斯曼帝国改革尝试的复杂性,既要满足现代化的要求,又要保持传统的结构和意识形态。这一时期的影响远远超出了帝国的衰落,影响了整个现代穆斯林世界的政治和宗教运动。

奥斯曼帝国的衰落和灭亡

"东方问题 "一词主要用于 19 世纪和 20 世纪初,指的是关于逐渐衰落的奥斯曼帝国未来的复杂而多层面的争论。这一问题的出现是由于帝国领土的接连丧失、土耳其民族主义的兴起以及与非穆斯林领土(尤其是巴尔干地区)的分离日益加剧。早在 1830 年,随着希腊的独立,奥斯曼帝国就开始失去其欧洲领土。这一趋势随着巴尔干战争而继续,并在第一次世界大战期间加速,最终导致 1920 年《塞夫尔条约》和 1923 年在穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克的领导下成立土耳其共和国。这些损失深刻地改变了该地区的政治地理格局。

在此背景下,土耳其民族主义获得了发展势头。这场运动试图围绕土耳其元素重新定义帝国的身份,与在此之前盛行的多民族和多宗教模式形成鲜明对比。民族主义的兴起是对帝国逐渐解体和需要建立新的民族身份的直接回应。与此同时,特别是在阿卜杜勒哈米德二世苏丹的泛伊斯兰主义推动下,出现了建立一种 "伊斯兰国际 "的想法。这种思想设想在穆斯林国家之间建立联盟或合作关系,它受到欧洲某些类似思想的启发,在欧洲,国际主义寻求超越国界团结各国人民。其目的是建立穆斯林人民的统一战线,抵制西方列强的影响和干涉,同时维护穆斯林领土的利益和独立。

然而,由于各国利益不同、地区竞争激烈以及民族主义思潮的影响日益扩大,这一主张很难付诸实施。此外,政治形势的发展,特别是第一次世界大战和民族主义运动在奥斯曼帝国各地的兴起,使 "伊斯兰国际 "的愿景越来越难以实现。因此,整个 "东方问题 "反映了这一时期该地区发生的深刻的地缘政治和意识形态变革,标志着一个多民族帝国的终结,以及具有自身民族特性和愿望的新民族国家的诞生。

德国在 19 世纪末 20 世纪初采取的 "世界政治 "或世界政策在涉及奥斯曼帝国的地缘政治动态中发挥了至关重要的作用。在德皇威廉二世统治时期启动的这一政策旨在扩大德国在国际舞台上的影响力和声望,特别是通过殖民扩张和战略联盟。奥斯曼帝国为了摆脱俄国和英国的压力,在德国找到了一个潜在的有用盟友。柏林-巴格达铁路(BBB)建设项目就是这一联盟的象征。这条铁路旨在通过拜占庭(伊斯坦布尔)连接柏林和巴格达,具有相当重要的战略和经济意义。其目的不仅在于促进贸易和通信,还在于加强德国在该地区的影响力,制衡英国和俄国在中东的利益。

对于潘图尔克派和奥斯曼帝国的支持者来说,与德国结盟是有利的。潘图尔克主义者主张土耳其语民族的统一和团结,他们认为结盟是加强奥斯曼帝国地位和抵御外部威胁的机会。与德国的结盟为长期影响奥斯曼帝国政治和事务的俄国和英国等传统强国施加压力提供了一个替代方案。奥斯曼帝国与德国之间的这种关系在第一次世界大战期间达到了顶峰,当时两国在中央集权中结盟。这一联盟在军事和政治上都对奥斯曼帝国产生了重要影响,并在最终导致战后帝国解体的事件中发挥了作用。德意志世界政治和柏林-巴格达铁路项目是奥斯曼帝国面对列强压力维护其完整和独立战略的关键要素。这一时期标志着帝国历史上的一个重要时刻,说明了 20 世纪初联盟和地缘政治利益的复杂性。

1908 年是奥斯曼帝国历史上的一个决定性转折点,在以联盟与进步委员会(CUP)为主要代表的青年土耳其人运动的推动下,奥斯曼帝国开始了第二个立宪时期。这一运动最初由改革派的奥斯曼帝国军官和知识分子组成,旨在实现帝国的现代化,使其免于崩溃。

在联盟与进步委员会的压力下,苏丹阿卜杜勒哈米德二世被迫恢复自 1878 年起中止的 1876 年宪法,标志着第二个立宪时期的开始。宪法的恢复被视为帝国向现代化和民主化迈出的一步,有望带来更广泛的公民权利和政治权利,并建立议会制政府。然而,这一改革时期很快就遇到了重大挑战。1909 年,传统的保守派和宗教团体不满改革和联盟派日益增长的影响力,企图发动政变推翻立宪政府,重建苏丹的绝对权威。这一企图的动机是反对青年土耳其党人推动的快速现代化和世俗化政策,以及担心失去特权和影响力。然而,年轻的土耳其人以这次反革命事件为借口,成功地粉碎了抵抗,巩固了自己的权力。这一时期的特点是,反对者受到更多镇压,权力集中在中央政治局手中。

1913 年,银联领导人夺取了议会,将局势推向高潮,这一事件通常被描述为政变。这标志着帝国短暂的宪政和议会实验的结束,青年土耳其人领导的日益专制的政权开始建立。在他们的统治下,奥斯曼帝国进行了实质性的改革,但也采取了更加集权和民族主义的政策,为第一次世界大战期间和之后发生的事件奠定了基础。这段动荡的时期反映了奥斯曼帝国内部的紧张关系和内部斗争,在变革和传统力量之间徘徊,为帝国晚年的彻底变革奠定了基础。

1915 年,在第一次世界大战期间,奥斯曼帝国对亚美尼亚人进行了种族灭绝,这是历史上一段悲惨而黑暗的插曲,如今已被广泛认可。这一政策包括有计划地驱逐、大规模屠杀和杀害生活在帝国境内的亚美尼亚人。针对亚美尼亚人的行动始于逮捕、处决和大规模驱逐。亚美尼亚男子、妇女、儿童和老人被迫离开家园,被送往穿越叙利亚沙漠的死亡行军途中,许多人死于饥饿、干渴、疾病或暴力。许多在该地区有着悠久和丰富历史的亚美尼亚社区被摧毁。

对受害者人数的估计各不相同,但普遍认为在此期间有 80 万至 150 万亚美尼亚人丧生。种族灭绝对全球亚美尼亚社区产生了持久的影响,并且仍然是一个非常敏感和有争议的话题,尤其是因为一些团体否认或淡化这些事件。亚美尼亚种族灭绝通常被认为是最早的现代种族灭绝之一,是 20 世纪其他大规模暴行的黑暗前兆。它还在现代亚美尼亚人身份认同的形成过程中发挥了关键作用,对种族灭绝的记忆仍然是亚美尼亚人意识的核心。承认和纪念这些事件仍然是国际关系中的一个重要问题,特别是在有关人权和防止种族灭绝的讨论中。

波斯帝国

波斯帝国的起源和完成

波斯帝国(即现在的伊朗)的历史具有令人印象深刻的文化和政治连续性,尽管王朝更迭和外敌入侵。这种连续性是了解该地区历史和文化演变的关键因素。

公元前 7 世纪初建立的玛代帝国是伊朗历史上最早的强国之一。该帝国在奠定伊朗文明的基础方面发挥了至关重要的作用。然而,公元前 550 年左右,它被波斯的居鲁士二世(又称居鲁士大帝)推翻。居鲁士对米底的征服标志着阿契美尼德帝国的开始,这是一个大扩张和大文化影响的时期。阿契美尼德王朝建立了一个从印度河到希腊的庞大帝国,其统治的特点是高效的管理和对帝国内不同文化和宗教的宽容政策。公元前 330 年,亚历山大大帝灭亡了这个帝国,但这并没有结束波斯文化的延续。

经过一段时间的希腊统治和政治分裂,萨珊王朝于公元 224 年崛起。该王朝由阿尔达希尔一世建立,标志着该地区新时代的开始,一直持续到公元 624 年。在萨珊王朝统治下,大伊朗经历了一个文化和政治复兴时期。首都喀提芬成为权力和文化中心,体现了帝国的宏伟和影响力。萨珊王朝在该地区的艺术、建筑、文学和宗教发展中发挥了重要作用。他们倡导琐罗亚斯德教,对波斯文化和身份认同产生了深远的影响。他们的帝国与罗马帝国以及后来的拜占庭帝国冲突不断,最终导致代价高昂的战争,削弱了两个帝国的实力。萨珊王朝在 7 世纪穆斯林征服之后灭亡,但波斯文化和传统继续影响着该地区,即使在后来的伊斯兰时期也是如此。这种在保留独特文化核心的同时融入新元素的韧性和能力是波斯历史连续性概念的核心。

伊斯兰教统治下的伊朗:征服与变革

从 642 年起,随着穆斯林的征服,伊朗开始进入伊斯兰时期,伊朗历史进入了一个新纪元。这一时期不仅是该地区政治史上的重要转折点,也是其社会、文化和宗教结构的重要转折点。632 年先知穆罕默德去世后不久,穆斯林军队开始征服伊朗。642 年,随着萨珊王朝的首都喀提虹被攻占,伊朗被新生的伊斯兰帝国所控制。这一过渡是一个复杂的过程,既涉及军事冲突,也涉及谈判。在穆斯林的统治下,伊朗发生了深刻的变化。伊斯兰教逐渐成为主导宗教,取代了以前帝国统治下的国教拜火教。然而,这一转变并非一蹴而就,不同宗教传统之间曾有过一段共存和互动的时期。

伊朗文化和社会受到伊斯兰教的深刻影响,同时也对伊斯兰世界产生了重大影响。伊朗成为伊斯兰文化和知识的重要中心,在哲学、诗歌、医学和天文学等领域做出了卓越的贡献。伊朗的标志性人物,如诗人鲁米和哲学家阿维森纳(伊本-西纳)在伊斯兰文化和知识遗产中发挥了重要作用。在这一时期,倭马亚王朝、阿拔斯王朝、萨法里王朝、萨曼王朝、布依王朝以及后来的塞尔柱王朝等王朝相继建立,每个王朝都为伊朗历史的丰富性和多样性做出了贡献。每个王朝都为该地区的治理、文化和社会带来了各自的细微差别。

塞费维德王朝的兴起和影响

1501 年,伊朗和中东历史上发生了一件大事,伊朗国王伊斯梅尔一世在阿塞拜疆建立了塞费维德帝国。这不仅标志着伊朗,也标志着整个地区进入了一个新时代,都德西曼什叶派成为国教,这一变化深刻影响了伊朗的宗教和文化特征。塞夫维德帝国一直统治到 1736 年,在巩固伊朗作为一个独特的政治和文化实体方面发挥了至关重要的作用。沙阿-伊斯梅尔一世是一位富有魅力的领袖和才华横溢的诗人,他成功地统一了他所控制的各个地区,建立了一个中央集权的强大国家。他最重要的决定之一是将十二进制什叶派作为帝国的官方宗教,这一行为对伊朗和中东的未来产生了深远的影响。

伊朗的 "什叶派化 "涉及强迫逊尼派居民和其他宗教团体皈依什叶派,这是一项深思熟虑的战略,目的是将伊朗与其逊尼派邻国(尤其是奥斯曼帝国)区分开来,并巩固塞弗维德的权力。这一政策还起到了强化伊朗什叶派身份的作用,至今这已成为伊朗民族的一个显著特征。在塞菲维王朝统治下,伊朗经历了一个文化和艺术复兴时期。首都伊斯法罕成为伊斯兰世界最重要的艺术、建筑和文化中心之一。塞非维王朝鼓励艺术的发展,包括绘画、书法、诗歌和建筑,创造了丰富而持久的文化遗产。然而,帝国也经历了内外冲突,包括与奥斯曼帝国和乌兹别克人的战争。这些冲突以及内部挑战最终导致了帝国在 18 世纪的衰落。

1514 年发生的查尔迪兰战役是塞法迪帝国和奥斯曼帝国历史上的一个重要事件,它不仅是一个军事转折点,也标志着两个帝国之间形成了一条重要的政治分界线。在这场战役中,沙赫-伊斯梅尔一世率领的塞法维德军队与苏丹-塞利姆一世指挥的奥斯曼军队发生冲突。塞法维德军队虽然作战英勇,但最终还是被奥斯曼军队击败,这主要是因为奥斯曼军队拥有技术优势,尤其是能够有效地使用火炮。这次失败对塞法维帝国造成了重大影响。查尔迪兰战役的直接后果之一是塞法德人失去了大量领土。奥斯曼人成功夺取了安纳托利亚的东半部,大大削弱了塞法维王朝在该地区的影响力。这次战败也在两个帝国之间划定了一条持久的政治边界,成为该地区重要的地缘政治标志。塞费维德人的失败也对支持沙阿-伊斯梅尔一世及其什叶派化政策的宗教团体阿列维人产生了影响。战役结束后,许多阿列维人在随后的十年中遭到迫害和屠杀,原因是他们效忠于塞费维德国王,而且他们独特的宗教信仰与奥斯曼帝国占统治地位的逊尼派习俗相悖。

在查尔迪兰取得胜利后,苏丹塞利姆一世继续扩张,并于 1517 年征服了开罗,结束了阿拔斯哈里发统治。这次征服不仅将奥斯曼帝国的版图扩展到埃及,还巩固了苏丹作为有影响力的穆斯林领袖的地位,因为他获得了哈里发的称号,象征着对逊尼派穆斯林世界的宗教和政治权威。因此,查尔迪兰战役及其后果说明了当时两个穆斯林大国之间的激烈竞争,极大地影响了中东的政治、宗教和领土历史。

卡贾尔王朝和伊朗的现代化

1796 年,伊朗出现了一个新的统治王朝,即由阿迦-穆罕默德-汗-卡贾尔(Agha Mohammad Khan Qajar)建立的卡贾尔(或卡贾尔)王朝。该王朝由土库曼人建立,取代了赞德王朝,统治伊朗直至 20 世纪初。阿迦-穆罕默德-汗-卡贾尔在统一了伊朗的各个派别和领土后,于 1796 年自封为国王,标志着卡贾尔统治的正式开始。这一时期在伊朗历史上具有重要意义。在卡扎尔统治时期,伊朗在经历了多年的动乱和内部分裂之后,经历了一个权力集中和领土巩固的时期。首都从设拉子迁至德黑兰,德黑兰成为国家的政治和文化中心。这一时期的国际关系也很复杂,特别是与当时的帝国主义列强俄罗斯和英国的关系。卡贾尔王朝必须在艰难的国际环境中游刃有余,伊朗经常陷入大国的地缘政治竞争,特别是俄罗斯和英国之间的 "大博弈"。这些互动往往导致伊朗丧失领土以及重大的经济和政治让步。

在文化方面,卡贾尔时期以其独特的艺术而闻名,尤其是绘画、建筑和装饰艺术。卡贾尔宫廷是艺术赞助的中心,这一时期伊朗的传统风格与欧洲的现代影响形成了独特的融合。然而,卡贾尔王朝也因未能有效实现国家现代化和满足人民需求而饱受诟病。这种失败导致了国内的不满,为 20 世纪初发生的改革运动和宪政革命奠定了基础。卡贾尔王朝是伊朗历史上的一个重要时期,其特点是努力实现中央集权、面临外交挑战和做出重大文化贡献,但内部斗争和外部压力也影响了该国后来的发展。

20 世纪的伊朗:迈向君主立宪制

1906 年,伊朗经历了一个历史性时刻,开始进入立宪时期,这是伊朗政治现代化和争取民主的重要一步。这一发展在很大程度上受到了社会和政治运动的影响,这些运动要求限制君主的绝对权力,实行更具代表性的宪政治理。伊朗立宪革命导致该国于 1906 年通过了第一部宪法,标志着伊朗向君主立宪制过渡。这部宪法规定设立议会,并制定了法律和结构,以实现伊朗社会和政府的现代化和改革。然而,这一时期也出现了外国干涉和国家势力范围的划分。伊朗被卷入了英国和俄罗斯之间的竞争,双方都试图扩大自己在该地区的影响力。这些大国建立了不同的 "国际秩序 "或势力范围,限制了伊朗的主权。

1908-1909 年发现的石油为伊朗的局势增添了新的内容。在 Masjed Soleyman 地区发现的石油很快引起了外国列强的注意,特别是英国,他们试图控制伊朗的石油资源。这一发现大大提高了伊朗在国际舞台上的战略重要性,同时也使伊朗的内部动态复杂化。尽管存在这些外部压力和与自然资源相关的利害关系,伊朗仍坚持中立政策,特别是在第一次世界大战等全球冲突期间。这种中立政策在一定程度上是为了维护伊朗的自主权,抵制试图开发伊朗资源和控制伊朗政治的外国势力。20 世纪初是伊朗经历变革和挑战的时期,其特点是努力实现政治现代化,随着石油的发现而出现新的经济挑战,以及在复杂的国际环境中航行。

第一次世界大战中的奥斯曼帝国

外交活动和结盟

1914 年,奥斯曼帝国加入第一次世界大战,在此之前,奥斯曼帝国进行了复杂的外交和军事活动,包括英国、法国和德国在内的几个大国都参与其中。在探讨了与英国和法国结盟的可能性后,奥斯曼帝国最终选择了与德国结盟。这一决定受到多种因素的影响,包括奥斯曼帝国与德国之间业已存在的军事和经济联系,以及对其他欧洲大国意图的看法。

尽管结盟,但奥斯曼人意识到自己的内部困难和军事限制,不愿直接卷入冲突。然而,达达尼尔海峡事件改变了局势。奥斯曼人用军舰(其中一些是从德国购买的)轰炸了俄罗斯在黑海的港口。这一行动将奥斯曼帝国卷入战争,与中央强国并肩作战,反对协约国,特别是俄国、法国和英国。

作为对奥斯曼帝国参战的回应,英国于 1915 年发动了达达尼尔海峡战役。其目的是控制达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡,开辟一条通往俄国的海上通道。然而,这场战役以盟军失败告终,双方均伤亡惨重。与此同时,英国正式控制了埃及,于 1914 年宣布成立英国埃及保护国。这一决定是出于战略考虑,主要是为了确保苏伊士运河的安全,而苏伊士运河是英国航道的重要过境点,尤其是通往亚洲殖民地的通道。这些事件说明了第一次世界大战期间中东地缘政治局势的复杂性。奥斯曼帝国做出的决定不仅对其帝国,而且对战后中东地区的格局都有重要影响。

阿拉伯起义和中东局势的变化

第一次世界大战期间,协约国试图通过在南部开辟新战线来削弱奥斯曼帝国,导致了著名的 1916 年阿拉伯起义。这次起义是中东历史上的关键时刻,标志着阿拉伯民族主义运动的开始。麦加郡主侯赛因-本-阿里在这次起义中发挥了核心作用。在他的领导下,在被称为阿拉伯的劳伦斯(T.E. Lawrence)等人的鼓励和支持下,阿拉伯人奋起反抗奥斯曼帝国的统治,希望建立一个统一的阿拉伯国家。这种独立和统一的愿望是出于对民族解放的渴望,以及英国人,特别是亨利-麦克马洪将军做出的自治承诺。

阿拉伯起义取得了几次重大胜利。1917 年 6 月,侯赛因-本-阿里之子费萨尔赢得了亚喀巴战役,这是起义的战略转折点。这场胜利开辟了对抗奥斯曼帝国的重要战线,鼓舞了阿拉伯军队的士气。在阿拉伯的劳伦斯和其他英国军官的帮助下,费萨尔成功地联合了希贾兹的几个阿拉伯部落,最终于 1917 年解放了大马士革。1920 年,费萨尔宣布自己为叙利亚国王,肯定了阿拉伯人自决和独立的愿望。然而,他的雄心壮志却遭遇了国际政治的现实。1916 年《赛克斯-皮科协定》是英国和法国之间的一项秘密安排,当时已将中东大部分地区划分为势力范围,从而破坏了建立一个大一统阿拉伯王国的希望。阿拉伯起义是战争期间削弱奥斯曼帝国的决定性因素,并为现代阿拉伯民族主义奠定了基础。然而,战后中东在欧洲的授权下分裂为多个民族国家,这使得侯赛因-本-阿里及其支持者所设想的统一阿拉伯国家的实现遥遥无期。

内部挑战和亚美尼亚种族灭绝

第一次世界大战期间,局势发展复杂,态势不断变化,其中包括俄罗斯因1917年俄国革命而退出冲突。这一退出对战争的进程和其他交战国产生了重大影响。俄国的退出减轻了对中央强国的压力,尤其是德国,因为德国现在可以集中兵力在西线对抗法国及其盟国。这一变化令英国及其盟国忧心忡忡,他们正在寻找维持均势的方法。

关于布尔什维克犹太人,必须指出的是,1917 年的俄国革命和布尔什维主义的兴起是受俄国国内各种因素影响的复杂现象。虽然布尔什维克中也有犹太人,但与当时的许多政治运动一样,他们的存在不应被过度解读,也不应被用来宣扬简单化或反犹主义的说法。就奥斯曼帝国而言,"青年土耳其人 "运动领导人之一、陆军大臣恩维尔-帕夏在战争中发挥了关键作用。1914 年,他在高加索地区对俄军发动了灾难性的进攻,结果奥斯曼帝国在萨里卡米什战役中大败。

恩维尔-帕夏的失败造成了悲惨的后果,包括亚美尼亚种族灭绝的爆发。恩维尔-帕夏和奥斯曼帝国的其他领导人想找个替罪羊来解释战败的原因,他们指责帝国的亚美尼亚少数民族与俄国人勾结。这些指控助长了针对亚美尼亚人的系统性驱逐、屠杀和灭绝运动,最终导致了现在公认的亚美尼亚种族灭绝。这场种族灭绝是第一次世界大战和奥斯曼帝国历史上最黑暗的事件之一,凸显了大规模冲突和种族仇恨政策的恐怖和悲惨后果。

战后解决和重新定义中东

1919年1月开始的巴黎和会是第一次世界大战后重新定义世界秩序的关键时刻。会议聚集了主要协约国的领导人,讨论和平条件和地缘政治的未来,包括衰落的奥斯曼帝国的领土。会议讨论的主要问题之一涉及奥斯曼帝国在中东领土的未来。受各种政治、战略和经济因素(包括对石油资源的控制)的影响,协约国正在考虑重新划分该地区的边界。虽然从理论上讲,会议允许相关国家提出自己的观点,但实际上,一些代表团被边缘化或其要求被忽视。例如,试图讨论埃及独立问题的埃及代表团就遇到了重重障碍,其中一些成员被流放到了马耳他。这种情况反映了会议上不平等的权力动态,欧洲主要大国的利益往往占上风。

侯赛因-本-阿里之子、阿拉伯起义领导人费萨尔在会议上发挥了重要作用。他代表阿拉伯的利益,主张承认阿拉伯的独立和自治。尽管他做出了努力,但会议做出的决定并没有完全满足阿拉伯人建立一个独立统一国家的愿望。费萨尔继续在叙利亚建国,于 1920 年宣布自己为叙利亚国王。然而,他的雄心壮志只是昙花一现,因为在 1920 年圣雷莫会议之后,叙利亚被置于法国的委任统治之下,根据 1916 年的赛克斯-皮科协定,这一决定是欧洲列强瓜分中东的一部分。因此,巴黎会议及其成果对中东产生了深远影响,为延续至今的许多地区紧张局势和冲突奠定了基础。会议做出的决定反映了第一次世界大战战胜国的利益,往往损害了该地区人民的民族愿望。

代表法国的乔治-克莱蒙梭与阿拉伯起义领导人费萨尔之间达成的协议,以及围绕在中东建立新国家的讨论,都是一战后塑造该地区地缘政治秩序的关键因素。克莱蒙梭-法沙尔协议被认为对法国非常有利。法沙尔为了确保阿拉伯领土的某种形式的自治,不得不做出重大让步。法国在该地区拥有殖民地和战略利益,利用其在巴黎会议上的地位,坚持其控制权,特别是对叙利亚和黎巴嫩等领土的控制权。黎巴嫩代表团赢得了在法国授权下建立一个独立国家--大黎巴嫩的权利。这一决定受到了黎巴嫩马龙派基督教社区愿望的影响,他们希望在法国的监护下建立一个边界更广、拥有一定自治权的国家。在库尔德问题上,法国承诺建立库尔德斯坦。这些承诺在某种程度上是对库尔德民族主义愿望的承认,也是削弱奥斯曼帝国的一种手段。然而,事实证明这一承诺的实施是复杂的,战后的条约在很大程度上忽略了这一点。

所有这些因素都汇聚到了 1920 年的《塞夫尔条约》中,该条约正式宣告了奥斯曼帝国的解体。该条约重新划定了中东的边界,在法国和英国的委任统治下建立了新的国家。条约还规定建立库尔德自治实体,但这一规定从未得到执行。塞夫尔条约》虽然从未得到完全批准,后来在 1923 年被《洛桑条约》取代,但它是该地区历史上的一个决定性时刻。它为中东的现代政治结构奠定了基础,但由于对该地区民族、文化和历史现实的无知,也为未来的许多冲突埋下了种子。

向共和国的过渡和阿塔图尔克的崛起

第一次世界大战结束后,奥斯曼帝国受到削弱和压力,于 1920 年同意签署《塞夫尔条约》。该条约解散了奥斯曼帝国并对其领土进行了重新分配,似乎标志着有关帝国命运的旷日持久的 "东方问题 "的终结。然而,《塞夫尔条约》非但没有结束该地区的紧张局势,反而激化了民族主义情绪,引发了新的冲突。

在土耳其,由穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克领导的强大的民族主义抵抗运动形成,反对《塞夫尔条约》。这一民族主义运动反对条约的规定,因为这些规定造成了严重的领土损失,并增加了外国对奥斯曼帝国领土的影响。抵抗运动与亚美尼亚人、安纳托利亚的希腊人和库尔德人等不同群体作战,目的是建立一个新的、单一的土耳其民族国家。随后的土耳其独立战争是一段激烈冲突和领土重组的时期。土耳其民族主义势力成功击退了安纳托利亚的希腊军队,并反击了其他叛乱团体。这次军事胜利是 1923 年土耳其共和国成立的关键因素。

由于这些事件,《塞夫尔条约》于 1923 年被《洛桑条约》取代。新条约承认了新土耳其共和国的边界,并取消了《塞夫尔条约》中最具惩罚性的条款。洛桑条约》标志着现代土耳其作为一个主权独立国家进入了一个重要阶段,重新确定了土耳其在该地区和国际事务中的作用。这些事件不仅重新绘制了中东的政治地图,还标志着奥斯曼帝国的终结,揭开了土耳其历史的新篇章,其影响至今仍在影响着该地区和全世界。

哈里发制度的废除及其影响

1924 年哈里发制度的废除是中东现代史上的一件大事,标志着一个延续了几个世纪的伊斯兰制度的终结。土耳其共和国的创始人穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克做出了这一决定,作为他对新土耳其国家进行世俗化和现代化改革的一部分。废除哈里发统治是对传统伊斯兰权威结构的打击。自先知穆罕默德时代以来,哈里发一直被视为穆斯林社会(乌玛)的精神和世俗领袖。随着哈里发的废除,逊尼派伊斯兰教的这一核心机构消失了,穆斯林领导层出现了真空。

针对土耳其废除哈里发制度,奥斯曼帝国灭亡后成为希贾兹国王的侯赛因-本-阿里自封为哈里发。侯赛因是哈希姆家族的成员,也是先知穆罕默德的直系后裔,他试图宣称自己是哈里发,以便在穆斯林世界保持一种精神和政治上的连续性。然而,侯赛因的哈里发地位并没有得到广泛承认,而且持续时间很短。内外挑战削弱了他的地位,包括来自控制着阿拉伯半岛大部分地区的沙特家族的反对。沙特家族在阿卜杜拉齐兹-伊本-沙特的领导下崛起,最终征服了希贾兹,建立了沙特阿拉伯王国。侯赛因-本-阿里被沙特人赶下台象征着阿拉伯半岛权力的急剧转移,标志着他建立哈里发的野心的终结。这一事件也凸显了穆斯林世界正在发生的政治和宗教变革,标志着一个新时代的开始,在许多穆斯林国家,政治和宗教将开始走上更加截然不同的道路。

第一次世界大战后的时期对于中东的政治重新定义至关重要,欧洲列强,特别是法国和英国进行了重大干预。1920 年,叙利亚发生了一件大事,标志着该地区历史的转折点。侯赛因-本-阿里的儿子费萨尔是阿拉伯起义的核心人物,奥斯曼帝国灭亡后,他在叙利亚建立了一个阿拉伯王国,渴望实现建立一个统一的阿拉伯国家的梦想。然而,他的雄心壮志却遭遇了法国殖民利益的现实。1920 年 7 月的迈萨伦战役后,法国根据国际联盟的授权控制了大马士革,瓦解了费萨尔的阿拉伯国家,结束了他在叙利亚的统治。法国的干预反映了战后时期的复杂动态,在这一时期,中东人民的民族愿望往往被欧洲列强的战略利益所掩盖。被废黜叙利亚王位的法伊萨尔却在伊拉克找到了新的命运。1921 年,在英国的主持下,他被推举为伊拉克哈希姆君主国的第一任国王,这是英国为确保在这一石油资源丰富地区的有利领导和稳定而采取的一项战略举措。

与此同时,在外约旦,英国人实施了另一项政治策略。为了挫败犹太复国主义在巴勒斯坦的野心并保持其授权的平衡,英国于 1921 年建立了外约旦王国,并在那里安插了侯赛因-本-阿里的另一个儿子阿卜杜拉。这一决定旨在为阿卜杜拉提供一块可以统治的领土,同时将巴勒斯坦置于英国的直接控制之下。外约旦的建立是现代约旦国家形成的重要一步,也说明了殖民利益是如何塑造现代中东的边界和政治结构的。第一次世界大战后该地区的这些发展表明了战时中东政治的复杂性。欧洲傀儡列强受其自身战略和地缘政治利益的影响而做出的决定产生了持久的后果,为继续影响中东的国家结构和冲突奠定了基础。这些事件还凸显了该地区人民的民族愿望与欧洲殖民统治现实之间的斗争,这是 20 世纪中东历史中反复出现的主题。

圣雷莫会议的影响

1920 年 4 月举行的圣雷莫会议是第一次世界大战后历史上的一个决定性时刻,对中东来说尤其如此。会议重点讨论了奥斯曼帝国战败和解体后对前各省的委任统治权分配问题。在这次会议上,战胜国同盟国决定了委任统治地的分配。法国获得了叙利亚和黎巴嫩的委任统治权,从而控制了两个具有重要战略意义和丰富文化内涵的地区。英国则获得了外约旦、巴勒斯坦和美索不达米亚的委任统治权,后者更名为伊拉克。这些决定反映了殖民国家的地缘政治和经济利益,特别是在获取资源和战略控制方面。

在这些发展的同时,土耳其在穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克的领导下,也在进行国家的重新定义。战后,土耳其寻求建立新的国界。这一时期发生了多起悲剧性冲突,尤其是在战争期间对亚美尼亚人实施种族灭绝之后对亚美尼亚人的镇压。1923 年,经过数年的斗争和外交谈判,穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克成功地就《塞夫尔条约》的条款进行了重新谈判,该条约是 1920 年强加给土耳其的,土耳其民族主义者普遍认为这是屈辱和不可接受的。1923 年 7 月签署的《洛桑条约》取代了《塞夫尔条约》,承认了新土耳其共和国的主权和边界。该条约标志着奥斯曼帝国的正式终结,并奠定了现代土耳其国家的基础。

洛桑条约》被认为是穆斯塔法-凯末尔和土耳其民族主义运动的一大成功。它不仅重新界定了土耳其的边界,还使新的共和国摆脱了《塞夫尔条约》的限制,在国际舞台上重新开始。从圣雷莫会议到《洛桑条约》的签署,这些事件对中东产生了深远的影响,塑造了该地区未来几十年的国家边界、国际关系和政治动态。

盟军的承诺和阿拉伯的要求

第一次世界大战期间,解散和瓜分奥斯曼帝国是协约国(主要是英国、法国和俄国)关注的核心问题。这些列强期待着战胜奥斯曼帝国这个中央强国的盟友,开始计划瓜分其广袤的领土。

1915 年,随着第一次世界大战的爆发,英国、法国和俄国的代表在君士坦丁堡进行了重要谈判。谈判的中心议题是奥斯曼帝国领土的未来,奥斯曼帝国当时与中央列强结盟。奥斯曼帝国衰弱衰落,被协约国视为胜利后要瓜分的领土。在君士坦丁堡进行的这些谈判是出于战略和殖民利益的强烈动机。每个大国都试图扩大其在该地区的影响力,因为该地区的地理位置和资源具有重要的战略意义。俄国对控制博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡尤其感兴趣,因为这两个海峡对其进入地中海至关重要。与此同时,法国和英国则希望扩大其殖民帝国,确保获得该地区的资源,尤其是石油。然而,值得注意的是,尽管这些讨论对奥斯曼帝国领土的未来产生了重大影响,但有关其分割的最重要、最详细的协议是后来正式签订的,特别是 1916 年的《赛克斯-皮科协定》。

1916 年由英国外交官马克-赛克斯和法国外交官弗朗索瓦-乔治-皮科缔结的《赛克斯-皮科协定》是中东历史上的一个关键时刻,深刻影响了第一次世界大战后该地区的地缘政治格局。该协定旨在确定奥斯曼帝国领土在英国、法国和一定程度上的俄国之间的划分,尽管俄国的参与因 1917 年俄国革命而无效。赛克斯-皮科协定》规定了法国和英国在中东的势力范围和控制区。根据该协定,法国将直接控制或影响叙利亚和黎巴嫩,而英国则对伊拉克、约旦和巴勒斯坦周边地区拥有类似的控制权。然而,该协议并没有准确界定未来国家的边界,而是留待以后的谈判和协议来确定。

赛克斯-皮科协定》的重要性在于,它是有关中东地理空间的集体记忆的 "起源"。它象征着欧洲列强在该地区的帝国主义干预和操纵,往往无视当地的种族、宗教和文化特性。尽管该协定影响了中东国家的建立,但这些国家的实际边界是由后来的权力平衡、外交谈判和第一次世界大战后演变的地缘政治现实决定的。赛克斯-皮科协定》的后果反映在战后国际联盟对法国和英国的委任统治中,导致了几个现代中东国家的形成。然而,划定的边界和做出的决定往往忽视了当地的种族和宗教现实,为该地区未来的冲突和紧张局势埋下了种子。在当代中东,该协定的遗留问题仍是一个争论和不满的话题,象征着外国势力强加的干预和分裂。

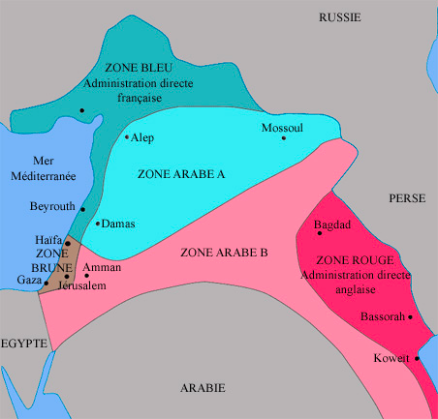

这幅地图展示了 1916 年法国和英国签订的《赛克斯-皮科协定》中规定的奥斯曼帝国领土划分,包括直接管理区和势力范围。

代表法国直接管理的 "蓝区 "涵盖了后来成为叙利亚和黎巴嫩的地区。这表明法国打算直接控制战略城市中心和沿海地区。由英国直接管理的 "红区 "涵盖了未来的伊拉克,包括巴格达和巴士拉等重要城市,以及以独立方式代表的科威特。该区反映了英国对产油地区的兴趣及其作为波斯湾门户的战略重要性。代表巴勒斯坦(包括海法、耶路撒冷和加沙等地)的 "棕色区 "在《赛克斯-皮科协定》中没有明确界定其直接控制权,但通常与英国的影响力有关。后来,由于《贝尔福宣言》和犹太复国主义运动,该地区成为英国的委任统治地,并成为政治紧张局势和冲突的焦点。

阿拉伯 A 区和 B 区 "是分别在法国和英国监督下承认阿拉伯自治的地区。这被解释为是对阿拉伯人渴望某种形式的自治或独立的让步,盟军在战争期间一直鼓励这种愿望,以赢得阿拉伯人对奥斯曼帝国的支持。这幅地图没有显示的是协约国在战争期间所做承诺的复杂性和多重性,这些承诺往往自相矛盾,并在协议曝光后导致当地民众产生背叛感。这幅地图只是简化了《赛克斯-皮科协定》,实际上该协定要复杂得多,而且随着时间的推移,随着政治的发展、冲突和国际压力而发生了变化。

1917 年俄国革命后,俄国布尔什维克揭露了《赛克斯-皮科协定》,这不仅在中东地区,而且在国际舞台上都产生了巨大影响。通过揭露这些秘密协定,布尔什维克试图抨击西方列强,特别是法国和英国的帝国主义,并表明自己对自决和透明原则的承诺。赛克斯-皮科协定》并不是 "东方问题 "漫长进程的开端,而是其高潮。这一进程涉及对衰落的奥斯曼帝国领土的管理和影响力分享,而《赛克斯-皮科协定》则是这一进程中决定性的一步。

根据这些协议,法国在叙利亚和黎巴嫩建立了势力范围,而英国则获得了对伊拉克、约旦和巴勒斯坦周边地区的控制权或影响力。这样做的目的是在大国势力范围之间建立缓冲区,包括在该地区利益相互竞争的英国和俄国之间建立缓冲区。这种格局在一定程度上是为了应对这些大国之间难以共处的问题,它们在印度和其他地方的竞争就证明了这一点。赛克斯-皮科协定》的公布在阿拉伯世界引起了强烈反响,被认为是对战争期间向阿拉伯领导人所做承诺的背叛。这一消息加剧了对西方列强的不信任,助长了该地区的民族主义和反帝愿望。这些协议的影响至今仍可感受到,因为它们为中东的现代边界和继续影响该地区的政治动态奠定了基础。

亚美尼亚种族灭绝

历史背景和种族灭绝的开始(1915-1917 年)

第一次世界大战期间冲突激烈,政治动荡,但也发生了 20 世纪初最悲惨的事件之一:亚美尼亚种族灭绝。这一种族灭绝是奥斯曼帝国青年土耳其人政府在 1915 年至 1917 年期间实施的,尽管暴力和驱逐行为在这之前就已开始,并在这之后仍在继续。

在这一悲惨时期,奥斯曼帝国的基督教少数民族--奥斯曼亚美尼亚人被有计划地当作目标,遭到强制驱逐、大规模处决、死亡行军和有计划的饥荒。奥斯曼帝国当局以战争为掩护和借口,解决他们认为的 "亚美尼亚问题",精心策划了这些行动,目的是消灭安纳托利亚和帝国其他地区的亚美尼亚人口。对受害者人数的估计各不相同,但普遍认为多达 150 万亚美尼亚人丧生。亚美尼亚种族灭绝在亚美尼亚人的集体记忆中留下了深刻的烙印,并对全球亚美尼亚社区产生了持久的影响。它被认为是最早的现代种族灭绝之一,给土耳其和亚美尼亚的关系蒙上了一个多世纪的阴影。

承认亚美尼亚种族灭绝仍然是一个敏感和有争议的问题。许多国家和国际组织已正式承认种族灭绝,但某些争论和外交紧张局势依然存在,特别是与土耳其的争论,土耳其对将事件定性为种族灭绝提出异议。亚美尼亚种族灭绝对国际法也有影响,它影响了种族灭绝概念的发展,并促使人们努力防止今后发生此类暴行。这一令人悲痛的事件强调了历史记忆和承认过去的不公正对于在理解与和解的基础上建设共同未来的重要性。

亚美尼亚的历史根源

亚美尼亚人民拥有丰富而古老的历史,其历史可以追溯到基督教时代之前。根据亚美尼亚民族主义传统和神话传说,他们的历史可以追溯到公元前 200 年,甚至更早。考古和历史证据表明,亚美尼亚人占据亚美尼亚高原已有数千年之久。历史上的亚美尼亚通常被称为上亚美尼亚或大亚美尼亚,其所在地区包括现代土耳其东部、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、现代伊朗和伊拉克的部分地区。该地区是乌拉尔图王国的发源地,乌拉尔图王国被认为是古亚美尼亚的前身,曾在公元前 9 世纪至公元前 6 世纪繁荣一时。公元前 6 世纪初,乌拉尔图王国灭亡,亚美尼亚并入阿契美尼德帝国,亚美尼亚王国正式建立并得到承认。公元前 1 世纪,提格兰大帝(Tigran the Great)统治时期,亚美尼亚王国达到鼎盛时期,短暂扩张后形成了一个从里海到地中海的帝国。

公元 301 年,亚美尼亚成为第一个正式将基督教奉为国教的国家,这也说明了亚美尼亚人在该地区的历史渊源。几个世纪以来,尽管遭受入侵和各种外国帝国的统治,亚美尼亚人仍保持着独特的文化和宗教特征。悠久的历史铸就了强大的民族认同感,即使在 20 世纪初亚美尼亚种族灭绝等严重困难面前,这种认同感也历久弥新。亚美尼亚的神话和历史记载虽然有时会被民族主义精神美化,但都是基于真实而重要的历史,这些历史造就了亚美尼亚人民丰富的文化和顽强的生命力。

亚美尼亚,第一个基督教国家

亚美尼亚拥有第一个正式将基督教作为国教的王国的历史称号。这一具有纪念意义的事件发生在公元 301 年,当时的国王是提里达特斯三世,这在很大程度上是受圣格雷戈里-照亮者(Saint Gregory the Illuminator)传教活动的影响,圣格雷戈里-照亮者成为亚美尼亚教会的第一任首领。亚美尼亚王国皈依基督教的时间早于罗马帝国。公元 313 年米兰敕令颁布后,罗马帝国在君士坦丁皇帝的领导下开始将基督教作为其主导宗教。亚美尼亚人皈依基督教是一个重要的过程,对亚美尼亚人民的文化和民族特性产生了深远的影响。信奉基督教促进了亚美尼亚文化和宗教艺术的发展,包括亚美尼亚教堂和修道院的独特建筑风格,以及圣梅斯罗普-马什托茨(Saint Mesrop Mashtots)在 5 世纪初创造的亚美尼亚字母表。这种字母使亚美尼亚文学得以蓬勃发展,包括《圣经》和其他重要宗教典籍的翻译,从而有助于加强亚美尼亚的基督教特性。亚美尼亚作为第一个基督教国家的地位也产生了政治和地缘政治影响,因为它经常处于相互竞争的主要帝国的边界上,并被非基督教邻国所包围。几个世纪以来,这种区别帮助塑造了亚美尼亚的角色和历史,使其成为基督教历史以及中东和高加索地区历史上的一个重要角色。

亚美尼亚将基督教奉为国教之后的历史错综复杂,时常动荡不安。在经历了几个世纪与邻国帝国的冲突和相对自治时期后,亚美尼亚人在 7 世纪被阿拉伯人征服后经历了一场重大变革。

先知穆罕默德去世后,伊斯兰教迅速传播,阿拉伯军队在公元 640 年左右征服了中东大片地区,包括亚美尼亚大部分地区。这一时期,亚美尼亚被拜占庭势力和阿拉伯哈里发势力瓜分,导致亚美尼亚地区的文化和政治分裂。在阿拉伯统治时期以及后来的奥斯曼帝国统治时期,亚美尼亚人作为基督徒通常被归类为 "dhimmis"--伊斯兰法律规定的受保护但低等的非穆斯林类别。这种身份给了他们一定程度的保护,允许他们信奉自己的宗教,但他们也要缴纳特定的税款,并受到社会和法律的限制。19 世纪和 20 世纪初,历史上亚美尼亚的大部分地区处于奥斯曼帝国和俄罗斯帝 国之间。在此期间,亚美尼亚人在面临日益严峻的政治挑战的同时,努力保护自己的文化和宗教特性。

在苏丹阿卜杜勒哈米德二世统治时期(19 世纪末),奥斯曼帝国采取了泛伊斯兰主义政策,试图将帝国内不同的穆斯林民族团结起来,以应对奥斯曼帝国势力的衰落和内外压力。这一政策往往加剧了帝国内部的种族和宗教矛盾,导致针对亚美尼亚人和其他非穆斯林群体的暴力事件。19 世纪末发生的哈米迪安大屠杀是 1915 年亚美尼亚种族灭绝之前和预示着 1915 年亚美尼亚种族灭绝的暴力事件的一个悲惨例子,在这次大屠杀中,成千上万的亚美尼亚人被杀害。这些事件凸显了亚美尼亚人和帝国中的其他少数民族在民族主义兴起和帝国衰落的情况下寻求政治和宗教统一所面临的困难。

圣斯特凡诺条约》和柏林会议

1878 年签署的《圣斯特凡诺条约》是亚美尼亚问题的关键时刻,亚美尼亚问题成为国际关注的问题。该条约是在 1877-1878 年俄土战争结束时缔结的,在这场战争中,奥斯曼帝国在俄罗斯帝国手中遭到重大失败。圣斯特凡诺条约》中最引人注目的内容之一是要求奥斯曼帝国实施有利于基督教居民(尤其是亚美尼亚人)的改革,并改善他们的生活条件。这默认了亚美尼亚人遭受的虐待和国际保护的必要性。然而,条约中承诺的改革措施在很大程度上没有得到有效实施。奥斯曼帝国因战争和内部压力而衰弱,不愿做出可能被视为外国干涉内政的让步。此外,同年晚些时候,柏林会议对《圣斯蒂法诺条约》的条款进行了重新修订,调整了条约条款,以照顾其他大国,特别是英国和奥匈帝国的关切。

尽管如此,柏林会议仍不断向奥斯曼帝国施压,要求其进行改革,但实际上却几乎没有采取任何行动来切实改善亚美尼亚人的处境。由于缺乏行动,再加上帝国内部政局不稳,民族矛盾日益加剧,这种环境最终导致了 19 世纪 90 年代的哈米迪亚大屠杀,以及后来 1915 年的亚美尼亚种族灭绝。因此,《圣斯蒂法诺条约》将亚美尼亚问题国际化,标志着欧洲列强开始对奥斯曼帝国的事务施加更直接的影响,其幌子往往是保护基督教少数民族。然而,改革承诺与履行承诺之间的差距给亚美尼亚人民留下了无法兑现的承诺,造成了悲惨的后果。

19 世纪末和 20 世纪初是奥斯曼帝国亚美尼亚和亚述族群遭受严重暴力的时期。特别是在 1895 年和 1896 年,发生了大规模屠杀事件,通常被称为哈米迪安大屠杀(以苏丹阿卜杜勒哈米德二世的名字命名)。这些屠杀是对亚美尼亚人抗议苛捐杂税、迫害和《圣斯蒂法诺条约》所承诺的改革缺失的回应。青年土耳其人是在 1908 年政变后掌权的改革派民族主义运动,起初被视为奥斯曼帝国少数民族的希望之源。然而,这一运动中的激进派最终采取了比其前辈更具侵略性的民族主义政策。他们深信有必要建立一个统一的土耳其国家,将亚美尼亚人和其他非土耳其少数民族视为其民族愿景的障碍。对亚美尼亚人的系统性歧视日益加剧,叛国和与帝国敌人(尤其是俄国)勾结的指控更是火上浇油。这种怀疑和仇恨的气氛为 1915 年开始的种族灭绝提供了温床。这场种族灭绝运动的首批行动之一是 1915 年 4 月 24 日在君士坦丁堡逮捕并杀害亚美尼亚知识分子和领导人,现在人们将这一天作为亚美尼亚种族灭绝的开始举行纪念活动。

大规模驱逐、向叙利亚沙漠的死亡行军和屠杀接踵而至,据估计被杀害的亚美尼亚人多达 150 万。除了死亡行军,还有报道称亚美尼亚人被迫登上在黑海被故意击沉的船只。面对这些恐怖事件,一些亚美尼亚人皈依伊斯兰教以求生存,另一些人则躲藏起来或受到包括库尔德人在内的同情邻居的保护。与此同时,亚述人在 1914 年至 1920 年间也遭受了类似的暴行。亚述人作为奥斯曼帝国承认的一个部落或自治社区,本应受到一定的保护。然而,在第一次世界大战和土耳其民族主义的背景下,他们成了系统性灭绝运动的目标。这些悲惨事件表明,歧视、非人化和极端主义是如何导致大规模暴力行为的。对亚美尼亚人的种族灭绝和对亚述人的屠杀是历史上黑暗的一页,凸显了纪念、承认和防止种族灭绝以确保此类暴行不再发生的重要性。

走向土耳其共和国和否认种族灭绝

1919 年盟军占领伊斯坦布尔,并成立军事法庭审判对战争期间所犯暴行负有责任的奥斯曼官员,这标志着试图为所犯罪行,特别是亚美尼亚种族灭绝行为伸张正义。然而,安纳托利亚的局势依然不稳定且复杂。1920 年的《塞夫尔条约》肢解了奥斯曼帝国,并对土耳其实施了严厉的制裁,作为对该条约条款的回应,由穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克领导的土耳其民族主义运动迅速发展。凯末尔主义者拒绝接受该条约,认为这是对土耳其主权和领土完整的羞辱和威胁。

其中一个症结是土耳其境内的希腊东正教徒问题,他们受到条约条款的保护,但在希土冲突中却处于危险之中。希腊和土耳其社区之间的紧张关系导致了大规模的暴力和人口交换,1919 年至 1922 年的希腊和土耳其战争又加剧了这种紧张关系。穆斯塔法-凯末尔曾是 "青年土耳其党 "的重要成员,并在第一次世界大战期间因捍卫达达尼尔海峡而声名鹊起。然而,这些说法存在争议和历史争论。凯末尔和新生的土耳其共和国在种族灭绝问题上的官方立场是否认种族灭绝,将其归咎于战时环境和内乱,而不是蓄意的灭绝政策。

在争夺安纳托利亚和建立土耳其共和国的斗争中,穆斯塔法-凯末尔及其支持者把重点放在建立一个统一的土耳其民族国家上,避免承认过去发生的可能分裂或削弱这一民族计划的事件。因此,第一次世界大战后的时期发生了重大的政治变革,试图在冲突后实现正义,该地区出现了新的民族国家,新生的土耳其共和国试图独立于奥斯曼帝国的遗产,确定自己的身份和政治。

=土耳其建国= === 《洛桑条约》和新的政治现实(1923年

《洛桑条约》和新的政治现实(1923年)

1923年7月24日签署的《洛桑条约》标志着土耳其和中东当代史上的一个决定性转折点。主要由于穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克(Mustafa Kemal Atatürk)领导的土耳其民族抵抗运动,《塞夫尔条约》宣告失败,协约国被迫重新谈判。协约国在战争中精疲力竭,面对土耳其决心捍卫领土完整的现实,不得不承认土耳其民族主义者建立的新的政治现实。洛桑条约》确立了国际公认的现代土耳其共和国的边界,并取消了《塞夫尔条约》中关于建立库尔德国家和承认在一定程度上保护亚美尼亚人的条款。洛桑条约》没有规定建立库尔德斯坦,也没有为亚美尼亚人采取任何措施,从而在国际上关闭了 "库尔德问题 "和 "亚美尼亚问题 "的大门,使这些问题悬而未决。

与此同时,该条约正式确定了希腊和土耳其之间的人口交换,这导致了 "将希腊人驱逐出土耳其领土",这是一个痛苦的插曲,其特点是人口被迫流离失所,安纳托利亚和色雷斯的历史社区终结。洛桑条约》签署后,在第一次世界大战期间掌权的联盟与进步委员会(CUP)(又称 "青年土耳其党")正式解散。该委员会的几位领导人流亡国外,还有一些人被暗杀,以报复他们在亚美尼亚种族灭绝和战争破坏性政策中所扮演的角色。

在随后的岁月里,土耳其共和国得到巩固,出现了一些旨在捍卫安纳托利亚主权和完整的民族主义组织。宗教在构建民族身份认同方面发挥了作用,"基督教西部 "和 "穆斯林安纳托利亚 "经常被区分开来。这种论述被用来加强民族凝聚力,并为抵抗任何被视为对土耳其民族构成威胁的外国影响或干预提供理由。因此,《洛桑条约》被视为现代土耳其共和国的基石,其遗产继续影响着土耳其的内外政策,以及土耳其与邻国和境内少数民族社区的关系。

穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克的到来和土耳其民族抵抗运动(1919年)

1919年5月,穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克抵达安纳托利亚,标志着土耳其独立和主权斗争进入了一个新阶段。他反对盟军的占领和《塞夫尔条约》的条款,自立为土耳其民族抵抗运动的领袖。在随后的岁月里,穆斯塔法-凯末尔领导了几次关键的军事行动。他在多条战线上作战:1921 年与亚美尼亚人作战,在安纳托利亚南部与法国人作战以重新划定边界,1919 年与占领伊兹密尔市并挺进安纳托利亚西部的希腊人作战。这些冲突是土耳其民族主义运动的关键因素,目的是在奥斯曼帝国的废墟上建立一个新的民族国家。英国在该地区的战略十分复杂。面对希腊人和土耳其人以及土耳其人和英国人之间可能发生的更大范围的冲突,英国认为让希腊人和土耳其人自相残杀是有利的,这样他们就可以把精力集中在其他地方,特别是伊拉克这块石油资源丰富、战略地位重要的领土上。

1922 年,希土战争最终以土耳其的胜利和希腊从安纳托利亚的撤军而告终,这给希腊带来了小亚细亚灾难,也使土耳其民族主义势力取得了重大胜利。穆斯塔法-凯末尔的军事胜利使《塞夫尔条约》的条款得以重新谈判,并促成了 1923 年《洛桑条约》的签署,该条约承认了土耳其共和国的主权,并重新界定了土耳其的边界。在签订《洛桑条约》的同时,希腊和土耳其还制定了一项人口交换公约。这导致两国被迫交换希腊东正教和土耳其穆斯林人口,目的是建立种族更加单一的国家。在击退法国军队、缔结边界协定和签署《洛桑条约》之后,穆斯塔法-凯末尔于 1923 年 10 月 29 日宣布成立土耳其共和国,并成为首任总统。共和国的宣布标志着穆斯塔法-凯末尔在多民族和多信仰的奥斯曼帝国残余势力基础上建立一个现代、世俗和民族主义的土耳其国家的努力达到了顶峰。

边界的形成以及摩苏尔和安提阿问题

1923年《洛桑条约》的缔结标志着土耳其共和国得到国际承认,并重新确定了其边界。这些问题需要进一步谈判和国际组织的干预才能解决。安提阿城位于安纳托利亚南部历史悠久、文化多样的地区,是土耳其和法国之间争夺的对象,法国对包括安提阿在内的叙利亚行使委任统治权。这座城市拥有多元文化的历史和重要的战略意义,是两国关系的紧张点。最终,经过谈判,安提阿被授予土耳其,尽管这一决定引起了争议和紧张。摩苏尔地区的问题更为复杂。摩苏尔地区蕴藏丰富的石油,土耳其和英国都声称拥有该地区,英国对伊拉克拥有委任统治权。土耳其基于历史和人口方面的理由,希望将摩苏尔地区划入其疆界,而英国则出于战略和经济方面的原因,特别是石油的存在,支持将摩苏尔地区划入伊拉克。

国际联盟(联合国的前身)出面解决了这一争端。经过一系列谈判,双方于 1925 年达成协议。根据该协议,摩苏尔地区将成为伊拉克的一部分,但土耳其将获得经济补偿,特别是石油收入的一部分。协议还规定,土耳其应正式承认伊拉克及其边界。这一决定对于稳定土耳其、伊拉克和英国之间的关系至关重要,并在确定伊拉克边界方面发挥了重要作用,影响了中东地区未来的发展。这些谈判和由此产生的协议说明了第一次世界大战后中东动态的复杂性。它们显示了该地区的现代边界是如何由历史诉求、战略和经济考虑以及国际干预等因素共同作用形成的,这些因素往往反映的是殖民国家的利益,而不是当地居民的利益。

穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克的激进改革

第一次世界大战后,土耳其在穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克(Mustafa Kemal Atatürk)的领导下进行了大刀阔斧的改革和变革,努力实现新土耳其共和国的现代化和世俗化。1922 年,土耳其议会废除了奥斯曼苏丹国,迈出了关键的一步,这一决定结束了几个世纪的帝国统治,巩固了土耳其新首都安卡拉的政治权力。1924 年,土耳其进行了另一项重大改革,废除了哈里发统治。这一决定取消了奥斯曼帝国特有的伊斯兰宗教和政治领导权,标志着国家向世俗化迈出了决定性的一步。在废除哈里发的同时,土耳其政府成立了宗教事务主席团(Diyanet),这是一个旨在监督和管理国内宗教事务的机构。该机构旨在将宗教事务置于国家控制之下,确保宗教不被用于政治目的。穆斯塔法-凯末尔随后实施了一系列旨在实现土耳其现代化的改革,这些改革通常被称为 "专制现代化"。这些改革包括教育世俗化、改革着装规范、采用格里高利历法以及引入民法取代伊斯兰宗教法。

作为建立同质化土耳其民族国家的一部分,针对少数民族和不同种族群体的同化政策也已到位。这些政策包括为所有公民创建土耳其姓氏、鼓励采用土耳其语言和文化以及关闭宗教学校。这些措施旨在将人民统一在一个共同的土耳其身份之下,但也提出了少数民族的文化权利和自治问题。这些激进的改革改变了土耳其社会,为现代土耳其奠定了基础。这些改革反映了穆斯塔法-凯末尔的愿望,即建立一个现代、世俗和统一的国家,同时驾驭战后民族主义愿望的复杂环境。这些变革对土耳其历史产生了深远影响,并继续影响着今天的土耳其政治和社会。

20 世纪二三十年代,在穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克的领导下,土耳其进行了一系列旨在实现国家现代化和西方化的激进改革。这些改革几乎影响到土耳其社会、文化和政治生活的方方面面。首批措施之一是成立教育部,该部在改革教育系统和宣传凯末尔思想方面发挥了核心作用。1925 年,最具象征意义的改革之一是推行欧式礼帽,取代了传统的头巾,这是土耳其公民外貌和着装现代化政策的一部分。

法律改革也很重要,土耳其采用了受西方模式启发的法典,特别是瑞士民法典。这些改革的目的是以世俗的现代法律制度取代以伊斯兰教法为基础的奥斯曼法律制度。土耳其还采用了公制和格里高利历,并将休息日从周五(穆斯林国家的传统休息日)改为周日,使国家与西方标准接轨。最激进的改革之一是在 1928 年将字母表从阿拉伯字母改为改良的拉丁字母。这项改革的目的是提高识字率和使土耳其语现代化。土耳其历史研究所成立于 1931 年,是重新解释土耳其历史和促进土耳其民族认同的广泛努力的一部分。本着同样的精神,净化土耳其语的政策旨在消除阿拉伯语和波斯语的借用,强化 "太阳语 "理论,这是一种民族主义意识形态,宣称土耳其语和土耳其文化源远流长,具有优越性。

在库尔德人问题上,凯末尔政府奉行同化政策,将库尔德人视为 "山地土耳其人",试图将他们融入土耳其的民族认同中。这一政策导致了紧张局势和冲突,尤其是在 1938 年镇压库尔德人和非穆斯林人口期间。凯末尔时期是土耳其发生深刻变革的时代,其特点是努力创造一个现代化、世俗化和同质化的民族国家。然而,这些改革虽然具有现代化的进步意图,但也伴随着专制政策和同化努力,给当代土耳其留下了复杂的、有时甚至是有争议的遗产。

土耳其的凯末尔时期始于1923年共和国的成立,其特点是进行了一系列改革,旨在实现国家的中央化、民族化和世俗化,以及社会的欧洲化。这些改革由穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克领导,旨在与奥斯曼帝国的帝国和伊斯兰历史决裂,奥斯曼帝国的历史被视为进步和现代化的障碍。改革的目的是建立一个与西方价值观和标准相一致的现代土耳其。从这个角度看,奥斯曼帝国和伊斯兰遗产往往被描绘成落后和蒙昧的负面形象。向西方的转变在政治、文化、法律、教育甚至日常生活中都是显而易见的。

多党制以及现代化与传统之间的紧张关系(1950年后)

然而,随着20世纪50年代多党制的到来,土耳其的政治格局开始发生变化。在共和人民党(CHP)领导下以一党制运作的土耳其开始向政治多元化开放。这一转变并非没有矛盾。在凯末尔主义时期经常被边缘化的保守派开始质疑凯末尔主义的一些改革,尤其是有关世俗主义和西方化的改革。世俗主义与传统价值观、西方化与土耳其和伊斯兰身份认同之间的争论已成为土耳其政治中反复出现的主题。保守党和伊斯兰党派的势力不断扩大,对凯末尔主义遗产提出质疑,并呼吁回归某些传统和宗教价值观。

这种政治态势有时会导致镇压和紧张局势,因为不同的政府在驾驭日益多样化的政治环境的同时,也在努力巩固自己的权力。政治紧张和镇压时期,特别是1960年、1971年、1980年的军事政变和2016年的未遂政变,见证了土耳其在寻求现代化与传统、世俗主义与宗教信仰、西方化与土耳其身份认同之间的平衡时所面临的挑战。在1950年后的土耳其,凯末尔主义遗产与部分民众回归传统价值观的愿望之间出现了复杂的、有时甚至是相互冲突的再平衡,反映了当代土耳其社会中现代与传统之间持续存在的紧张关系。

土耳其及其内部挑战:管理种族和宗教多样性

作为西方的战略盟友,特别是自1952年加入北约以来,土耳其不得不协调与西方的关系及其内部政治动态。20世纪50年代引入的多党制是这种调和的关键因素,反映了向更加民主的治理形式的过渡。然而,在这一过渡时期,也出现了动荡和军事干预。事实上,土耳其经历了数次军事政变,大约每十年一次,特别是在1960年、1971年、1980年,以及2016年的一次未遂政变。这些政变往往被军方辩解为恢复秩序和保护土耳其共和国的原则,特别是凯末尔主义和世俗主义所必需。每次政变后,军队一般都会举行新的选举,以恢复文官统治,尽管军队继续扮演着凯末尔主义意识形态守护者的角色。

然而,自 2000 年代以来,随着保守党和伊斯兰党的崛起,土耳其的政治格局发生了重大变化,尤其是正义与发展党(AKP)。在雷杰普-塔伊普-埃尔多安的领导下,正义与发展党赢得了数次选举,并长期掌权。尽管 AKP 政府主张更加保守的伊斯兰价值观,但却没有被军方推翻。这与过去几十年的情况不同,在过去几十年里,被认为背离凯末尔主义原则的政府经常成为军事干预的目标。土耳其保守派政府的相对稳定表明,军方和民间政党之间的权力正在重新平衡。这可以归因于一系列旨在削弱军队政治权力的改革,以及土耳其民众态度的转变,他们越来越容易接受反映保守和伊斯兰价值观的政府管理。当代土耳其的政治动态反映了一个国家在世俗的凯末尔主义传统与日益增长的保守主义和伊斯兰主义倾向之间游刃有余的挑战,同时又保持着对多党制和西方联盟的承诺。

现代土耳其面临着各种内部挑战,包括对其种族和宗教多样性的管理。同化政策,尤其是针对库尔德人的同化政策,在加强土耳其民族主义方面发挥了重要作用。这种情况导致了紧张局势和冲突,尤其是与库尔德少数民族之间的紧张局势和冲突,因为库尔德少数民族没有从奥斯曼帝国时期给予某些宗教少数群体的 "小米"(自治社区)地位中受益。20 世纪欧洲反犹太主义和种族主义也对土耳其产生了影响。20世纪30年代,受欧洲政治和社会思潮影响的歧视和仇外思想开始在土耳其显现。这导致了悲剧性事件的发生,如1934年色雷斯针对犹太人的大屠杀,犹太人社区成为袭击目标,被迫逃离家园。

此外,1942 年出台的《财富税法》(Varlık Vergisi)是另一项歧视性措施,主要影响到非土耳其人和非穆斯林少数民族,包括犹太人、亚美尼亚人和希腊人。这项法律对财富征收苛捐杂税,对非穆斯林的征税过高,无力支付的人被送往劳改营,特别是在土耳其东部的阿什卡莱。这些政策和事件反映了土耳其社会内部的种族和宗教紧张关系,以及土耳其民族主义有时被以排他性和歧视性的方式诠释的时期。它们还凸显了在安纳托利亚这样一个多民族、多宗教群体共存的地区建立民族国家过程的复杂性。这一时期土耳其少数民族的待遇仍然是一个敏感和有争议的话题,反映了土耳其在管理国内多样性的同时寻求统一民族身份所面临的挑战。这些事件也对土耳其不同种族和宗教群体之间的关系产生了长期影响。

世俗主义与政教分离:凯末尔时期的遗产

世俗化与世俗主义之间的区别对于理解不同历史和地理背景下的社会和政治动态非常重要。世俗化是指社会、机构和个人开始脱离宗教影响和规范的一个历史和文化过程。在世俗化的社会中,宗教逐渐失去对公共生活、法律、教育、政治和其他领域的影响。这一过程并不一定意味着个人的宗教信仰减少,而是宗教成为私人事务,与公共事务和国家分开。世俗化通常与现代化、科技发展和社会规范的改变联系在一起。另一方面,世俗主义是一种制度和法律政策,国家据此宣布自己在宗教事务中保持中立。它决定将国家与宗教机构分开,确保政府决策和公共政策不受特定宗教教义的影响。世俗主义可以与宗教色彩浓厚的社会共存;它主要涉及国家如何处理与不同宗教的关系。从理论上讲,世俗主义旨在保障宗教自由,平等对待所有宗教,避免偏袒任何特定宗教。

历史和当代的例子显示了这两个概念的不同组合。例如,一些欧洲国家在经历了显著的世俗化过程的同时,仍保持着国家与某些教会之间的官方联系(如英国与英格兰教会的联系)。另一方面,法国等国采取了严格的政教分离政策,而这些国家在历史上都是深受宗教传统熏陶的社会。在土耳其,凯末尔时期实行了严格的政教分离政策,清真寺与国家分离,而穆斯林宗教仍在人们的私人生活中发挥着重要作用。凯末尔主义的世俗主义政策旨在实现土耳其的现代化和统一,它从西方模式中汲取灵感,同时又能驾驭一个长期围绕伊斯兰教建立社会和政治组织的复杂社会环境。

第二次世界大战后,土耳其发生了一系列事件,加剧了国内的种族和宗教紧张局势,尤其影响到少数民族。在这些事件中,1955 年穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克在塞萨洛尼基(当时位于希腊)的出生地遭到轰炸,引发了土耳其现代史上最悲惨的事件之一:伊斯坦布尔大屠杀。伊斯坦布尔大屠杀又称 1955 年 9 月 6-7 日事件,是一系列暴力袭击事件,主要针对该市的希腊社区,但也针对其他少数民族,特别是亚美尼亚人和犹太人。这些袭击由阿塔图尔克出生地被炸的谣言引发,并因民族主义和反少数民族情绪而加剧。骚乱造成了大规模的财产破坏和暴力事件,许多人流离失所。

这一事件标志着土耳其少数民族历史上的一个转折点,导致伊斯坦布尔的希腊族人口大幅减少,其他少数民族普遍感到不安全。伊斯坦布尔大屠杀还揭示了土耳其社会在民族身份、种族和宗教多样性问题上的潜在紧张关系,以及在一个多元民族国家中保持和谐所面临的挑战。此后,由于移民、同化政策以及有时族群间的紧张关系和冲突等各种因素,土耳其的少数民族和宗教少数群体的比例大幅下降。尽管现代土耳其一直在努力宣传一个宽容和多元化社会的形象,但这些历史事件的遗留问题仍在影响着不同族群之间的关系以及国家对少数民族的政策。土耳其少数群体的状况仍然是一个敏感问题,说明了许多国家在管理多样性和维护其境内所有社区的权利和安全方面所面临的挑战。

=阿列维人

土耳其共和国成立对阿列维人的影响(1923 年)

1923 年土耳其共和国的成立和穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克发起的世俗主义改革对土耳其的各种宗教和民族群体产生了重大影响,其中包括阿列维人。阿列维人是伊斯兰教中一个独特的宗教和文化群体,奉行不同于主流逊尼派的信仰形式,他们对土耳其共和国的成立持一定程度的乐观态度。与奥斯曼帝国时期相比,世俗主义和世俗化给他们带来了更大的平等和宗教自由的希望。

然而,1924 年废除哈里发统治后,土耳其政府成立了宗教事务局(Diyanet),试图管理和控制宗教事务。尽管宗教事务局旨在对宗教实行国家控制,并促进伊斯兰教与共和和世俗价值观的兼容,但在实践中,它往往偏向于土耳其占多数的逊尼派伊斯兰教。这一政策给阿列维人社区带来了问题,他们感到自己被边缘化了,因为国家推广的伊斯兰教形式与其宗教信仰和习俗并不相符。虽然在土耳其共和国时期,阿列维人的处境比奥斯曼帝国时期要好得多,在奥斯曼帝国时期,他们经常受到迫害,但他们在宗教认可和权利方面仍然面临挑战。

多年来,阿列维人一直在为其礼拜场所(cemevis)获得官方承认以及在宗教事务中获得公平代表权而奋斗。尽管土耳其在世俗主义和公民权利方面取得了进展,但阿列维问题仍然是一个重要问题,反映了土耳其在世俗框架内管理其宗教和种族多样性所面临的广泛挑战。因此,土耳其阿列维人的状况是现代化和世俗化背景下国家、宗教和少数民族之间复杂关系的一个例子,说明了国家政策如何影响一个国家的社会和宗教动态。

20 世纪 60 年代阿列维人的政治参与 =

20 世纪 60 年代,土耳其经历了一个重大的政治和社会变革时期,出现了代表各种观点和利益的各种政党和运动。这是一个充满政治活力的时期,其特点是政治身份和要求得到了更多的表达,包括阿列维人等少数群体的政治身份和要求。在此期间成立的第一个阿列维政党是一个重要的发展,反映了该群体越来越愿意参与政治进程并捍卫自己的特殊利益。阿列维人有自己独特的信仰和习俗,他们经常寻求促进对其宗教和文化权利的更大承认和尊重。然而,其他政党,尤其是左派或共产主义政党,也确实响应了库尔德和阿列维选民的要求。通过宣传社会正义、平等和少数民族权利的理念,这些政党吸引了这些族群的大量支持。少数民族权利、社会正义和世俗主义问题往往是这些政党政治纲领的核心,与阿列维人和库尔德人的关切产生了共鸣。

20 世纪 60 年代的土耳其,政治局势日益紧张,意识形态鸿沟日益扩大,在这种背景下,左翼政党往往被视为底层民众、少数民族和边缘化群体的拥护者。这导致阿列维政党虽然直接代表这一群体,但有时会被更广泛、更成熟的政党所掩盖,这些政党致力于解决更广泛的社会正义和平等问题。因此,这一时期的土耳其政治反映出政治身份和政治派别日益多样化和复杂化,说明少数民族权利、社会正义和身份认同问题在土耳其新兴政治格局中发挥着核心作用。

20世纪70年代和80年代阿列维人面对极端主义和暴力

20世纪70年代是土耳其社会和政治局势极为紧张的时期,两极分化日益加剧,极端主义团体不断涌现。在这一时期,以民族主义和极端民族主义团体为部分代表的土耳其极右派的知名度和影响力不断上升。极端主义的兴起造成了悲剧性后果,尤其是对阿列维人等少数族群而言。阿列维人的信仰和习俗有别于占多数的逊尼派伊斯兰教,因此常常成为极端民族主义和保守团体的攻击目标。这些团体在民族主义、有时是宗派主义意识形态的煽动下,对阿列维社区发动了暴力袭击,包括大屠杀和大屠杀。最臭名昭著的事件包括 1978 年在马拉什和 1980 年在乔鲁姆发生的大屠杀。这些事件的特点是极端暴力、大屠杀和其他暴行,包括斩首和肢解。这些袭击并非孤立事件,而是针对阿列维人的暴力和歧视大趋势的一部分,加剧了土耳其的社会分裂和紧张局势。

20 世纪 70 年代和 80 年代初的暴力事件加剧了不稳定局势,导致了 1980 年的军事政变。政变后,军队建立了一个政权,镇压了包括极右派和极左派在内的许多政治团体,试图恢复秩序和稳定。然而,不同社区之间的歧视和紧张关系等潜在问题依然存在,给土耳其的社会和政治凝聚力带来了持续挑战。因此,土耳其阿列维人的境况是一个鲜明的例子,说明了在政治两极分化和极端主义抬头的背景下,宗教和少数民族所面临的困难。它还凸显了采取包容性方法的必要性,即尊重所有社区的权利,以维护社会和平与民族团结。

20 世纪 90 年代的锡瓦斯和加齐悲剧

20 世纪 90 年代,土耳其的紧张局势和暴力事件持续不断,尤其是针对阿列维族的暴力事件,阿列维族是多起悲剧性袭击事件的目标。1993 年,土耳其中部城镇锡瓦斯发生了一起特别令人震惊的事件。1993 年 7 月 2 日,在 Pir Sultan Abdal 文化节期间,一群阿列维知识分子、艺术家和作家以及观众遭到极端主义暴徒的袭击。他们下榻的 Madımak 酒店被纵火焚烧,造成 37 人死亡。这一事件被称为锡瓦斯大屠杀或马德马克悲剧,是土耳其现代史上最黑暗的事件之一,凸显了阿列维人在极端主义和宗教不容忍面前的脆弱性。两年后的 1995 年,伊斯坦布尔的加齐区发生了另一起暴力事件,该地区有大量的阿列维人。一名身份不明的枪手向阿列维人经常光顾的咖啡馆开枪,造成一人死亡,数人受伤,随后爆发了暴力冲突。随后几天又发生了骚乱和与警察的冲突,导致更多人员伤亡。

这些事件加剧了阿列维社区与土耳其国家之间的紧张关系,凸显了对阿列维人的偏见和歧视依然存在。这些事件还使人们对土耳其保护少数民族以及国家确保所有公民安全和正义的能力产生了疑问。锡瓦斯和加齐发生的暴力事件标志着人们对土耳其阿列维人状况认识的一个转折点,导致人们更加强烈地呼吁承认他们的权利,更加理解和尊重他们独特的文化和宗教特性。这些悲惨事件仍然铭刻在土耳其的集体记忆中,象征着该国在宗教多样性与和平共处方面所面临的挑战。

正义与发展党领导下的阿列维人:身份挑战与冲突

自2002年由雷杰普-塔伊普-埃尔多安领导的正义与发展党(AKP)执政以来,土耳其对伊斯兰教和宗教少数群体(包括阿列维人)的政策发生了重大变化。人民党通常被视为具有伊斯兰教或保守主义倾向的政党,因偏袒逊尼派伊斯兰教而受到批评,这引起了宗教少数群体,尤其是阿列维人的担忧。在 AKP 的领导下,政府加强了宗教事务局(Diyanet)的作用,该局被指责宣扬逊尼派伊斯兰教。这给阿列维社区带来了麻烦,因为他们信奉的伊斯兰教与占主导地位的逊尼派明显不同。阿列维人不去传统的清真寺做礼拜,而是使用 "cemevi "来举行宗教仪式和集会。然而,Diyanet 并不正式承认 cemevi 为礼拜场所,这一直是阿列维人感到沮丧和冲突的根源。同化问题也是阿列维人关注的问题,因为政府一直被认为试图将所有宗教和民族社区整合成一个统一的逊尼派土耳其身份。这一政策让人想起凯末尔时代的同化努力,尽管动机和背景有所不同。

阿列维人是一个种族和语言多样化的群体,既有讲土耳其语的成员,也有讲库尔德语的成员。虽然他们的身份主要由其独特的信仰决定,但他们也与其他土耳其人和库尔德人有着共同的文化和语言。然而,独特的宗教习俗和被边缘化的历史使他们在土耳其社会中显得与众不同。2002 年以来土耳其阿列维人的处境反映了国家与宗教少数群体之间持续存在的紧张关系。它提出了有关宗教自由、少数民族权利以及国家在世俗和民主框架内包容多样性的能力等重要问题。土耳其如何处理这些问题仍然是其国内政策及其在国际舞台上形象的一个重要方面。

伊朗

20 世纪初的挑战和外部影响

伊朗的现代化历史是一个引人入胜的案例研究,它说明了外部影响和内部动力如何塑造一个国家的发展历程。20 世纪初,伊朗(当时称为波斯)面临着多重挑战,最终形成了独裁的现代化进程。在第一次世界大战之前的几年里,特别是在 1907 年,伊朗处于内乱的边缘。国家领土遭受重大损失,行政和军事力量薄弱。尤其是伊朗军队,无法有效管理国家的影响力,也无法保护边境不受外国入侵。帝国主义列强(尤其是英国和俄国)的利益之争加剧了这一困难局面。1907 年,尽管历史上存在竞争,英国和俄国还是缔结了《英俄协约》。根据该协议,两国在伊朗共享势力范围,俄国统治伊朗北部,英国统治伊朗南部。该协议默认了两国各自在该地区的帝国主义利益,并对伊朗的政策产生了深远影响。

英俄协约不仅限制了伊朗的主权,还阻碍了伊朗发展强大的中央政权。尤其是英国,对于一个中央集权的强大伊朗可能威胁到其利益(尤其是在获取石油和控制贸易路线方面)的想法讳莫如深。这一国际框架给伊朗带来了重大挑战,并影响了伊朗的现代化道路。由于需要在外国帝国主义利益与国内改革和加强国家的需求之间进行权衡,伊朗在 20 世纪期间进行了一系列现代化尝试,其中一些尝试更为专制。这些努力在礼萨-沙阿-巴列维统治时期达到了顶峰,他实施了一项雄心勃勃的现代化和中央集权计划,通常采用专制手段,目的是将伊朗转变为一个现代化的民族国家。

1921 年政变和礼萨-汗的崛起

1921 年由礼萨-汗(后为礼萨-沙-巴列维)领导的伊朗政变是伊朗现代史上的一个决定性转折点。礼萨-汗是一名军官,他在政治软弱和不稳定的情况下控制了政府,立志要集中权力,实现伊朗的现代化。政变后,礼萨-汗进行了一系列旨在加强国家和巩固权力的改革。他建立了中央政府,重组了行政机构,并对军队进行了现代化改造。这些改革对于建立一个能够促进国家发展和现代化的强大而有效的国家结构至关重要。礼萨-汗巩固权力的一个重要方面是与外国列强谈判达成协议,特别是与在伊朗拥有重大经济和战略利益的英国。石油问题尤为重要,因为伊朗拥有巨大的石油潜力,对这一资源的控制和开采是地缘政治利益的核心所在。

礼萨-汗成功地驾驭了这些复杂的水域,在与外国势力合作和保护伊朗主权之间取得了平衡。虽然他不得不做出让步,尤其是在石油开采方面,但他的政府努力确保伊朗获得更公平的石油收入份额,并限制外国对伊朗内政的直接影响。1925 年,礼萨-汗加冕为礼萨-沙阿-巴列维,成为巴列维王朝的第一任国王。在他的统治下,伊朗经历了翻天覆地的变化,包括经济现代化、教育改革、社会和文化规范西化以及工业化政策。这些改革虽然往往以专制的方式进行,但却标志着伊朗进入了现代社会,并为国家后来的发展奠定了基础。

礼萨-沙-巴列维时代:现代化和中央集权

1925 年礼萨-沙-巴列维在伊朗上台,标志着伊朗的政治和社会面貌发生了翻天覆地的变化。卡贾尔王朝灭亡后,礼萨-沙受土耳其穆斯塔法-凯末尔-阿塔图尔克改革的启发,发起了一系列影响深远的改革,旨在实现伊朗的现代化,并将其打造成一个强大的中央集权民族国家。他在位期间的特点是专制的现代化,权力高度集中,改革自上而下推行。权力集中是关键的一步,礼萨-沙阿试图消除传统的中间势力,如部落酋长和地方名流。这种权力整合旨在加强中央政府,确保对整个国家的更严格控制。作为现代化努力的一部分,他还引入了公制,修建了新的公路和铁路,实现了交通网络的现代化,并实施了文化和服饰改革,使伊朗与西方标准接轨。

礼萨-沙阿还宣扬强烈的民族主义,美化波斯帝国的过去和波斯语。这种对伊朗过去的颂扬旨在为伊朗的多元化人口创造一种民族团结和共同认同感。然而,这些改革在个人自由方面付出了高昂的代价。礼萨-沙阿政权的特点是新闻检查、压制言论自由和持不同政见者,以及严格控制政治机构。在立法方面,引入了现代民法和刑法,并对服饰进行了改革,使人们的外表更加现代化。虽然这些改革促进了伊朗的现代化,但它们是以专制的方式实施的,没有任何重要的民主参与,这为未来的紧张局势埋下了种子。因此,礼萨-沙阿时期是伊朗充满矛盾的时代。一方面,它代表了伊朗在现代化和中央集权方面的重大飞跃。另一方面,由于其独裁方式和缺乏自由政治表达的渠道,它为未来的冲突奠定了基础。因此,这一时期在伊朗现代史上具有决定性意义,塑造了伊朗未来几十年的政治、社会和经济轨迹。

改名:从波斯到伊朗

1934 年 12 月,伊朗从波斯更名为伊朗,这是国际政治和意识形态影响如何塑造一个国家的国家认同的一个引人入胜的例子。在礼萨-沙阿-巴列维统治时期,该国历史上的西方国名波斯正式更名为伊朗。改名的部分原因是为了加强与西方的联系,并在欧洲民族主义和种族意识形态兴起的背景下强调国家的雅利安传统。当时,纳粹的宣传在包括伊朗在内的几个中东国家引起了一些反响。礼萨-沙阿为了制衡英国和苏联在伊朗的影响,将纳粹德国视为潜在的战略盟友。然而,他与德国和解的政策引起了盟国,特别是英国和苏联的担忧,它们担心伊朗在第二次世界大战期间与纳粹德国合作。

由于这些担忧,以及伊朗作为苏军补给中转站的战略地位,伊朗成为战争的焦点。1941 年,英国和苏联军队入侵伊朗,迫使礼萨-沙阿退位,由其子穆罕默德-礼萨-巴列维继位。穆罕默德-礼萨还很年轻,缺乏经验,在国际局势紧张和外国军事存在的背景下即位。盟军入侵和占领伊朗对伊朗产生了深远影响,加速了礼萨-沙阿中立政策的终结,开创了伊朗历史的新纪元。在穆罕默德-礼萨-沙阿的领导下,伊朗在冷战期间成为西方的重要盟友,但同时也面临着内部挑战和政治紧张局势,最终导致了 1979 年的伊朗革命。

石油国有化和摩萨台下台

1953 年伊朗石油国有化和穆罕默德-摩萨台下台的事件是中东历史的重要篇章,揭示了冷战时期的权力动态和地缘政治利益。1951 年,当选为总理的民族主义政治家穆罕默德-摩萨台大胆地将当时由英国英伊石油公司(AIOC,即现在的英国石油公司)控制的伊朗石油工业国有化。摩萨台认为,控制国家的自然资源,尤其是石油,对伊朗的经济和政治独立至关重要。石油国有化的决定在伊朗极受欢迎,但也引发了一场国际危机。英国失去了获取伊朗石油资源的特权,试图通过外交和经济手段挫败这一举动,包括实施石油禁运。面对与伊朗的僵局,英国政府无法通过常规手段解决,于是向美国求助。美国起初并不情愿,但最终还是被说服了,部分原因是冷战紧张局势加剧,以及担心共产主义在伊朗的影响。

1953 年,美国中央情报局在英国军情六处的支持下发动了 "阿贾克斯行动"(Operation Ajax),政变导致摩萨台下台,伊朗国王穆罕默德-礼萨-巴列维(Mohammad Reza Pahlavi)的权力得到加强。这次政变标志着伊朗历史上的一个决定性转折点,它加强了君主制,增强了西方,特别是美国在伊朗的影响力。然而,外国干预以及对民族主义和民主愿望的压制也在伊朗国内引起了强烈不满,导致国内政治局势紧张,并最终引发了 1979 年的伊朗革命。阿贾克斯行动 "经常被作为冷战干预主义及其长期后果(不仅对伊朗,而且对整个中东地区)的典型范例。

1953 年伊朗发生了以穆罕默德-摩萨台总理下台为标志的事件,这是一个关键时期,对伊朗的政治发展产生了深远影响。摩萨台虽经民主选举产生,并因其民族主义政策(尤其是伊朗石油工业国有化)而大受欢迎,但却在美国中央情报局和英国军情六处策划的一场名为 "阿贾克斯行动 "的政变后被推翻。

穆罕默德-礼萨-巴列维国王的 "白色革命"

摩萨台离开伊朗后,穆罕默德-礼萨-巴列维国王巩固了自己的权力,并变得越来越专制。在美国和其他西方大国的支持下,国王在伊朗启动了一项雄心勃勃的现代化和发展计划。该计划于 1963 年启动,被称为 "白色革命",旨在将伊朗迅速转变为一个现代化的工业国家。国王的改革包括土地再分配、大规模扫盲运动、经济现代化、工业化以及赋予妇女投票权。这些改革本应加强伊朗经济,减少对石油的依赖,并改善伊朗公民的生活条件。然而,伊朗国王统治时期的另一个特点是严格的政治控制和对不同政见者的镇压。伊朗国王的秘密警察萨瓦克(SAVAK)是在美国和以色列的帮助下建立的,因其残暴和镇压手段而臭名昭著。缺乏政治自由、腐败和日益加剧的社会不平等导致伊朗民众普遍不满。虽然国王设法在现代化和发展方面取得了一些进展,但缺乏民主政治改革和镇压反对派的声音最终导致了伊朗社会大部分人的疏远。这种局面为 1979 年伊朗革命铺平了道路,革命推翻了君主制,建立了伊朗伊斯兰共和国。

加强与西方的联系和社会影响

自 1955 年以来,伊朗在穆罕默德-礼萨-巴列维国王的领导下,一直寻求在冷战背景下加强与西方,特别是美国的联系。伊朗于 1955 年加入《巴格达条约》是这一战略方针的关键因素。该条约还包括伊拉克、土耳其、巴基斯坦和英国,是一个旨在遏制苏联共产主义在中东扩张的军事同盟。作为与西方和解的一部分,伊朗国王发起了 "白色革命",这是一系列旨在实现伊朗现代化的改革。这些改革主要受到美国模式的影响,包括改变生产和消费模式、土地改革、扫盲运动以及促进工业化和经济发展的举措。美国在伊朗现代化进程中的密切参与还体现在美国专家和顾问在伊朗本土的存在。这些专家往往享有特权和豁免权,这在伊朗社会各阶层,特别是宗教界和民族主义者中引发了紧张关系。

伊朗国王的改革在带来经济和社会现代化的同时,也被许多人视为美国化的一种形式,是对伊朗价值观和传统的侵蚀。伊朗国王政权的独裁性质以及政治自由和民众参与的缺失加剧了这种看法。美国在伊朗的存在和影响,以及 "白色革命 "的改革,激起了越来越多的怨恨,尤其是在宗教界。以阿亚图拉-霍梅尼(Ayatollah Khomeini)为首的宗教领袖开始越来越强烈地反对伊朗国王,批评他依赖美国,背离伊斯兰价值观。这些反对意见最终在伊朗 1979 年革命的动员过程中发挥了关键作用。

伊朗国王穆罕默德-礼萨-巴列维在 20 世纪 60 年代发起的 "白色革命 "改革包括一项重大的土地改革,对该国的社会和经济结构产生了深远影响。改革的目的是使伊朗农业现代化,减少国家对石油出口的依赖,同时改善农民的生活条件。土地改革打破了传统习俗,特别是与伊斯兰教有关的习俗,如伊玛目祭祀。取而代之的是市场经济方法,目的是提高生产力和刺激经济发展。土地重新分配,削弱了控制大片农田的大地主和宗教精英的权力。然而,这项改革以及其他现代化举措都是以独裁和自上而下的方式进行的,没有与民众进行任何有意义的协商或让他们参与其中。镇压反对派(包括左翼和共产主义团体)也是沙阿政权的一个特点。沙阿的秘密警察萨瓦克因其残忍的手段和广泛的监视而臭名昭著。

伊朗国王的独裁做法,加上改革对经济和社会的影响,使伊朗社会各阶层的不满情绪日益高涨。什叶派教士、民族主义者、共产主义者、知识分子和其他团体找到了反对伊朗政权的共同点。随着时间的推移,这些不同的反对派逐渐形成了一个日益协调的运动。1979 年的伊朗革命可以看作是反对派汇聚的结果。伊朗国王的镇压、被视为外国势力的影响、破坏性的经济改革以及传统和宗教价值观的边缘化,都为民众起义创造了肥沃的土壤。这场革命最终推翻了君主制,建立了伊朗伊斯兰共和国,标志着该国历史上的一个重大转折点。

1971 年,穆罕默德-礼萨-巴列维国王组织了波斯帝国 2500 周年庆典,这是一次具有纪念意义的活动,旨在彰显伊朗的伟大和历史的延续性。这场在阿契美尼德帝国古都波斯波利斯举行的奢华庆典旨在建立国王政权与波斯帝国辉煌历史之间的联系。为了加强伊朗的国家认同感并突出其历史根源,穆罕默德-礼萨-沙阿对伊朗历法进行了重大修改。在这一改变中,以赫吉拉(先知穆罕默德从麦加迁徙到麦地那)为基础的伊斯兰历法被始于公元前 559 年居鲁士大帝建立阿契美尼德帝国的帝国历法所取代。

然而,这次改历引起了争议,许多人认为国王试图淡化伊斯兰教在伊朗历史和文化中的重要性,转而美化伊斯兰教之前的帝国历史。这是伊朗国王现代化和世俗化政策的一部分,但也激起了宗教团体和伊斯兰传统信徒的不满。几年后,1979 年伊朗革命爆发,伊朗恢复使用伊斯兰历法。这场革命由阿亚图拉-霍梅尼领导,推翻了巴列维君主制,建立了伊朗伊斯兰共和国,标志着伊朗对国王的政策和统治风格的彻底否定,包括他试图在伊朗前伊斯兰历史的基础上推行民族主义。日历问题和波斯帝国 2500 周年纪念活动是历史和文化如何在政治上被调动起来的例证,也是此类活动如何对一个国家的社会和政治动态产生重大影响的例证。

1979 年伊朗革命及其影响

1979 年伊朗革命不仅对伊朗,而且对全球地缘政治而言,都是当代历史上的一个里程碑事件。在这场革命中,穆罕默德-礼萨-巴列维国王领导的君主制垮台,阿亚图拉-鲁霍拉-霍梅尼领导的伊斯兰共和国成立。在革命爆发前的几年里,伊朗发生了大规模的示威游行和民众骚乱。这些抗议的动机是对国王的诸多不满,包括他的独裁政策、腐败和对西方的依赖、政治压迫以及因快速现代化政策而加剧的社会和经济不平等。此外,国王生病以及无法有效应对日益增长的政治和社会改革要求,也助长了普遍的不满情绪和幻灭感。

1979 年 1 月,面对愈演愈烈的动乱,伊朗国王离开伊朗,流亡海外。此后不久,革命的精神和政治领袖阿亚图拉-霍梅尼在流亡 15 年后返回伊朗。霍梅尼是一位富有魅力、受人尊敬的人物,他反对巴列维君主制,呼吁建立伊斯兰国家,赢得了伊朗社会各阶层的广泛支持。霍梅尼抵达伊朗时,受到数百万支持者的欢迎。不久之后,伊朗武装部队宣布中立,这清楚地表明国王政权已被无可挽回地削弱。霍梅尼迅速夺取政权,宣布结束君主制并成立临时政府。

伊朗革命导致建立了伊朗伊斯兰共和国,这是一个基于什叶派伊斯兰教原则、由宗教神职人员领导的神权国家。霍梅尼成为伊朗的最高领袖,这一职位使他在国家的政治和宗教方面拥有相当大的权力。这场革命不仅改变了伊朗,还对地区和国际政治产生了重大影响,尤其是加剧了伊朗与美国之间的紧张关系,并影响了穆斯林世界其他地区的伊斯兰运动。

1979 年的伊朗革命引起了全世界的关注,并得到了各种团体的支持,包括一些西方知识分子,他们将伊朗革命视为一场解放运动或精神和政治复兴。其中,法国哲学家米歇尔-福柯(Michel Foucault)的著作和对革命的评论尤其引人注目。福柯以其对权力结构和治理的批判性分析而闻名,他对伊朗革命这一挑战当代政治和社会规范的重大事件很感兴趣。他对革命的民众和精神层面非常着迷,将其视为一种政治反抗形式,超越了西方传统的左派和右派范畴。然而,他的立场引起了争议和争论,尤其是因为革命后出现的伊斯兰共和国的性质。

伊朗革命导致什叶派神权政治的建立,以什叶派法律(伊斯兰教法)为基础的伊斯兰治理原则被纳入国家的政治和法律结构。在阿亚图拉-霍梅尼的领导下,新政权建立了被称为 "Velayat-e Faqih"(伊斯兰法学家的监护)的独特政治结构,其中最高宗教权威--最高领袖--拥有相当大的权力。伊朗向神权政体的过渡使伊朗社会的各个方面都发生了深刻变化。虽然革命最初得到了民族主义者、左翼人士、自由派人士以及神职人员等各种团体的支持,但在随后的岁月里,什叶派神职人员的权力不断巩固,其他政治团体受到的压制也日益加剧。神权与民主并存的伊斯兰共和国的性质一直是伊朗国内和国际上争论和分析的主题。革命深刻地改变了伊朗,对地区和全球政治产生了持久影响,重新定义了宗教、政治和权力之间的关系。

两伊战争及其对伊朗伊斯兰共和国的影响

1980 年萨达姆-侯赛因政权统治下的伊拉克入侵伊朗,对伊朗伊斯兰共和国的巩固起到了矛盾的作用。这场冲突被称为两伊战争,从 1980 年 9 月持续到 1988 年 8 月,是 20 世纪持续时间最长、最血腥的冲突之一。攻打伊拉克时,伊朗伊斯兰共和国在 1979 年革命推翻巴列维君主制后仍处于萌芽阶段。阿亚图拉-霍梅尼领导的伊朗政权正在巩固其权力,但面临着严重的内部矛盾和挑战。伊拉克入侵在伊朗产生了团结效应,增强了民族情感和对伊斯兰政权的支持。面对外来威胁,伊朗人民,包括许多以前与政府不和的团体,团结起来保卫国家。战争还使霍梅尼政权得以加强对国家的控制,在捍卫伊斯兰共和国和什叶派伊斯兰教的旗帜下动员民众。两伊战争还加强了宗教力量在伊朗的重要性。伊朗政权利用宗教言论来动员民众并使其行动合法化,依靠 "捍卫伊斯兰教 "的概念来团结不同政治和社会派别的伊朗人。

伊朗伊斯兰共和国并非正式宣布成立,而是产生于 1979 年的伊斯兰革命。革命后通过的伊朗新宪法建立了独特的神权政治结构,什叶派伊斯兰原则和价值观是政府制度的核心。世俗主义不是伊朗宪法的一个特征,相反,伊朗宪法在 "Velayat-e Faqih"(伊斯兰法学家的监护权)理论下将宗教和政治治理合二为一。

埃及

古埃及及其历代统治者

埃及拥有丰富而复杂的历史,是古代文明的摇篮,数百年来历代统治者辈出。现在的埃及地区是历史上最早和最伟大的文明之一的中心,其根源可追溯到古埃及法老时代。随着时间的推移,埃及一直受到不同帝国和强国的影响。法老时代之后,埃及先后被波斯、希腊(亚历山大大帝征服之后)和罗马统治。每个时期都给埃及的历史和文化留下了持久的印记。阿拉伯征服埃及始于 639 年,标志着埃及历史的转折点。阿拉伯人的入侵导致了埃及的伊斯兰化和阿拉伯化,深刻地改变了埃及的社会和文化。埃及成为伊斯兰世界不可分割的一部分,这一地位保留至今。

1517 年,埃及在攻占开罗后落入奥斯曼帝国的控制之下。在奥斯曼帝国的统治下,埃及保留了一定程度的地方自治,但也与奥斯曼帝国的政治和经济命运紧密相连。这一时期一直持续到 19 世纪初,在穆罕默德-阿里-帕夏(Muhammad Ali Pasha)等领导人的领导下,埃及开始走向更大程度的现代化和独立。因此,埃及的历史是各种文明、文化和影响的交汇点,它将埃及塑造成了一个具有丰富多样特征的独特国家。每个历史时期都对当代埃及的建设做出了贡献,埃及在阿拉伯世界和国际政治中发挥着重要作用。

18 世纪,埃及因其重要的地理位置和对印度航线的控制,成为欧洲列强,尤其是英国具有战略利益的领土。随着海上贸易的重要性不断增加,以及对安全贸易路线的需求,英国对埃及的兴趣与日俱增。

穆罕默德-阿里和现代化改革

穆罕默德-阿里(Mehmet Ali)通常被视为现代埃及的奠基人。穆罕默德-阿里是阿尔巴尼亚人,1805 年被奥斯曼帝国任命为埃及总督,并迅速着手对埃及进行现代化改造。他的改革包括军队现代化、引进新的农业方法、扩大工业规模以及建立现代教育体系。埃及的 "Nahda "运动与阿拉伯世界以文学、科学和知识复兴为特征的更广泛的文化和知识运动不谋而合。在埃及,穆罕默德-阿里的改革和埃及对欧洲影响的开放刺激了这一运动。

穆罕默德-阿里的儿子易卜拉欣-帕夏在埃及历史上也发挥了重要作用。在他的指挥下,埃及军队进行了多次成功的军事行动,将埃及的影响力远远扩展到传统边界之外。19 世纪 30 年代,埃及军队甚至向奥斯曼帝国发起挑战,引发了一场涉及欧洲列强的国际危机。穆罕默德-阿里和易卜拉欣-帕夏的扩张主义是对奥斯曼帝国权威的直接挑战,标志着埃及成为该地区重要的政治和军事参与者。然而,欧洲列强(尤其是英国和法国)的干预最终限制了埃及的野心,预示着这些列强在 19 世纪和 20 世纪初将在该地区发挥更大的作用。

1869 年苏伊士运河的开通标志着埃及历史上的一个决定性时刻,大大提高了埃及在国际舞台上的战略重要性。这条连接地中海和红海的运河大大缩短了欧亚之间的距离,从而彻底改变了海上贸易。埃及因此发现自己处于世界贸易路线的中心,吸引了帝国主义列强,特别是英国的注意。但与此同时,埃及也面临着巨大的经济挑战。修建苏伊士运河和其他现代化项目的费用导致埃及政府欠下了欧洲国家(主要是法国和英国)的巨额债务。埃及无力偿还这些贷款,造成了重大的政治和经济后果。

英国保护国和独立斗争

1876年,由于债务危机,成立了一个英法控制委员会来监督埃及的财政。该委员会在国家管理中发挥了重要作用,实际上削弱了埃及的自治权和主权。这种外来干涉激起了埃及民众,特别是工人阶级日益增长的不满情绪,他们因改革和债务偿还造成的经济影响而苦不堪言。19 世纪 80 年代,局势进一步恶化。1882 年,在经历了数年日益紧张的局势和内部动乱(包括艾哈迈德-乌拉比的民族主义起义)之后,英国进行了军事干预,对埃及建立了事实上的保护国。虽然直到第一次世界大战结束,埃及在官方上仍是奥斯曼帝国的一部分,但实际上它是在英国的控制之下。英国在埃及存在的理由是需要保护英国的利益,特别是苏伊士运河,它是通往印度的海上通道的关键,是大英帝国 "皇冠上的明珠"。英国统治时期对埃及产生了深远的影响,塑造了埃及的政治、经济和社会发展,并播下了埃及民族主义的种子,最终导致了 1952 年的革命和埃及的正式独立。

第一次世界大战凸显了苏伊士运河对交战国(尤其是英国)的战略重要性。运河对英国的利益至关重要,因为它为英国通往其在亚洲的殖民地,特别是当时作为大英帝国重要组成部分的印度,提供了最快的海上通道。随着 1914 年第一次世界大战的爆发,确保苏伊士运河不受中央强国(特别是与德国结盟的奥斯曼帝国)的攻击或干涉成为英国的当务之急。出于这些战略考虑,英国决定加强对埃及的控制。1914 年,英国正式宣布埃及为保护国,名义上以英国的直接控制取代了奥斯曼帝国的宗主权。这一宣布标志着自 1517 年以来奥斯曼帝国对埃及名义上统治的结束,并在埃及建立了英国殖民政府。

英国保护国直接干涉埃及内政,加强了英国对埃及的军事和政治控制。尽管英国为这一措施辩解说是保卫埃及和苏伊士运河所必需的,但埃及人普遍认为这侵犯了他们的主权,并激起了埃及的民族主义情绪。第一次世界大战期间,埃及的经济和社会陷入困境,而英国的战争需求和殖民当局施加的限制又加剧了这一困境。这些情况促使埃及民族主义运动日益壮大,最终导致了战后几年的起义和争取独立的斗争。

民族主义运动和争取独立的斗争

第一次世界大战后的埃及局势日益紧张,民族主义要求日益强烈。埃及人饱受战争之苦,包括因英国征用资源而导致的苦役和饥饿,他们开始要求独立,并要求承认他们在战争中所做的努力。

第一次世界大战的结束营造了一种全球氛围,在这种氛围中,自决和终结殖民帝国的观念日益深入人心,这在一定程度上要归功于美国总统伍德罗-威尔逊的 "十四点 "主张,其中呼吁制定新的国际治理原则和人民自决的权利。在埃及,这种氛围导致了以 Wafd(在阿拉伯语中意为 "代表团")为代表的民族主义运动的形成。Wafd 由 Saad Zaghloul 领导,他成为埃及民族主义愿望的代言人。1919 年,扎格鲁勒和 Wafd 的其他成员试图前往巴黎和会,提出埃及独立的主张。然而,埃及代表团前往巴黎的努力受到了英国当局的阻挠。扎格鲁勒和他的同伴被英国逮捕并流放到马耳他,这在埃及引发了大规模的示威和骚乱,史称 1919 年革命。这场革命是一场大规模的人民起义,埃及各界人士踊跃参加,标志着埃及独立斗争的一个决定性转折点。

扎格鲁勒的被迫流亡和英国的镇压反应激发了埃及的民族主义运动,并加大了要求英国承认埃及独立的压力。最终,这场危机导致英国于 1922 年部分承认埃及独立,并于 1936 年正式结束了英国的保护国地位,但直到 1952 年革命之前,英国在埃及的影响仍然很大。瓦夫德党成为埃及的主要政治力量,在随后几十年的埃及政治中发挥了至关重要的作用,萨阿德-扎格鲁勒(Saad Zaghloul)一直是埃及民族主义的代表人物。

1919 年革命和萨阿德-扎格鲁勒领导下的人民阵线加强了埃及的革命民族主义运动,这给英国施加了越来越大的压力,迫使其重新考虑在埃及的立场。为了应对这种压力和一战后不断变化的政治现实,英国于 1922 年宣布结束对埃及的保护。然而,这种 "独立 "是有条件和有限制的。事实上,虽然独立宣言标志着埃及向主权迈出了一步,但其中包含了几项重要的保留,以维持英国在埃及的影响力。其中包括维持英国在苏伊士运河周边的军事存在(这对英国的战略和商业利益至关重要),以及控制苏丹(尼罗河的重要源头,也是一个重要的地缘政治问题)。

在此背景下,自 1917 年以来一直担任埃及苏丹的福阿德苏丹趁保护国结束之机,于 1922 年自封为福阿德一世国王,从而建立了独立的埃及君主制。然而,他在位期间与英国关系密切。福阿德一世虽然正式接受独立,但经常与英国当局密切合作,这招致了埃及民族主义者的批评,认为他是一个屈从于英国利益的君主。因此,1922 年宣布独立后的时期是埃及过渡和紧张的时期,内部政治斗争围绕着国家的方向和脱离英国的真正独立程度展开。这种局面为埃及未来的政治冲突奠定了基础,包括 1952 年推翻君主制、建立阿拉伯埃及共和国的革命。

1928 年,哈桑-班纳在埃及成立了穆斯林兄弟会,这是埃及社会和政治史上的一件大事。穆斯林兄弟会运动是在人们对埃及快速现代化和西方影响日益不满,以及认为伊斯兰价值观和传统每况愈下的背景下创立的。穆斯林兄弟会将自己定位为伊斯兰运动,旨在促进在生活的各个方面回归伊斯兰原则。他们主张建立一个由伊斯兰法律和原则统治的社会,反对他们所认为的过度西化和伊斯兰文化身份的丧失。该运动迅速深入人心,成为埃及一支有影响力的社会和政治力量。随着穆斯林兄弟会等运动的兴起,埃及在 20 世纪二三十年代经历了一段政治动荡时期。这种不稳定加上法西斯势力在欧洲的崛起,给英国带来了令人担忧的国际环境。

在此背景下,英国试图巩固其在埃及的影响力,同时承认有必要在埃及独立问题上做出让步。1936 年,英国和埃及签署了《英埃条约》,正式加强了埃及的独立,同时允许英国在埃及尤其是苏伊士运河周边地区驻军。该条约还承认埃及在保卫苏丹方面的作用,苏丹当时处于英埃统治之下。1936 年条约是埃及迈向更大独立的一步,但同时也保留了英国影响的关键方面。该条约的签署是英国稳定埃及局势,确保该国在第二次世界大战期间不会受到轴心国影响的一次尝试。这也反映出英国认识到有必要适应埃及和该地区不断变化的政治现实。

纳赛尔时代和1952年革命

1952年7月23日,一群被称为 "自由军官 "的埃及军官发动政变,标志着埃及历史上的一个重大转折点。这场革命推翻了法鲁克国王的君主制,建立了共和国。在自由军官的领导人中,贾迈勒-阿卜杜勒-纳赛尔很快成为新政权的主导人物和代言人。纳赛尔于 1954 年就任总统,受泛阿拉伯主义和社会主义思想的影响,他采取了强烈的民族主义和第三世界主义政策。他的泛阿拉伯主义旨在围绕共同的价值观以及政治、经济和文化利益将阿拉伯国家团结起来。这种意识形态在一定程度上是对西方影响和干预该地区的回应。1956 年苏伊士运河国有化是纳赛尔最大胆、最具代表性的决定之一。这一行动的动机是希望控制对埃及经济至关重要的资源,并使自己摆脱西方的影响,但它也引发了苏伊士运河危机,即与法国、英国和以色列的重大军事对抗。

纳赛尔的社会主义是发展主义的,旨在实现埃及经济的现代化和工业化,同时促进社会公正。在他的领导下,埃及启动了大型基础设施项目,其中最著名的是阿斯旺大坝。为了完成这一重大项目,纳赛尔向苏联寻求资金和技术支持,这标志着埃及与苏联在冷战期间关系的缓和。纳赛尔还试图发展埃及资产阶级,同时实施社会主义政策,如土地改革和某些行业的国有化。这些政策旨在减少不平等,建立更公平、更独立的经济。纳赛尔的领导不仅对埃及,而且对整个阿拉伯世界和第三世界都产生了重大影响。他成为阿拉伯民族主义和不结盟运动的代表人物,力图在冷战强国集团之外为埃及开辟一条独立的道路。

从萨达特到当代埃及

1967 年的六日战争,埃及与约旦和叙利亚一起输给了以色列,这对纳赛尔的泛阿拉伯主义是一个毁灭性的时刻。这次失败不仅使这些阿拉伯国家蒙受了重大的领土损失,也是对阿拉伯团结和力量理念的沉重打击。纳赛尔深受这次失败的影响,一直执政到 1970 年去世。安瓦尔-萨达特接替了纳赛尔,并采取了不同的方向。他发起了被称为 "Infitah "的经济改革,旨在向外国投资开放埃及经济,刺激经济增长。萨达特还质疑埃及对泛阿拉伯主义的承诺,并寻求与以色列建立关系。1978 年,在美国的帮助下,埃及和以色列通过谈判达成了《戴维营协议》,这是中东历史上的一个重要转折点。

然而,萨达特与以色列的和解在阿拉伯世界引起了极大争议,并导致埃及被阿拉伯联盟开除。许多人认为这一决定是对泛阿拉伯原则的背叛,并促使该地区对泛阿拉伯意识形态进行重新评估。萨达特于 1981 年被穆斯林兄弟会成员暗杀,该组织是一个伊斯兰组织,反对萨达特的政策,尤其是他的外交政策。他的副总统胡斯尼-穆巴拉克继位,建立了一个持续近三十年的政权。

穆巴拉克执政期间,埃及相对稳定,但政治压迫也日益加剧,尤其是针对穆斯林兄弟会和其他反对派团体。然而,2011 年,在 "阿拉伯之春 "期间,穆巴拉克被一场民众起义推翻,这表明了人们对腐败、失业和政治压迫的普遍不满。穆斯林兄弟会成员穆罕默德-穆尔西于 2012 年当选总统,但任期很短。2013 年,他被阿卜杜勒-法塔赫-西西将军领导的军事政变推翻,后者随后于 2014 年当选总统。西西政权的特点是加大对持不同政见者(包括穆斯林兄弟会成员)的镇压力度,并努力稳定经济和加强国家安全。因此,埃及历史上最近一段时期的特点是发生了重大政治变革,反映了埃及和阿拉伯政治复杂且经常动荡的动态。

沙特阿拉伯

建国联盟:伊本-沙特和伊本-阿卜杜勒-瓦哈比

沙特阿拉伯的与众不同之处在于,它是一个相对年轻的现代民族国家,其独特的意识形态基础决定了它的形成和演变。了解沙特历史和社会的一个关键因素是瓦哈比主义的意识形态。

瓦哈比主义是逊尼派伊斯兰教的一种形式,其特点是对伊斯兰教进行严格和清教徒式的解释。它的名字来源于穆罕默德-伊本-阿卜杜勒-瓦哈比(Muhammad ibn Abd al-Wahhab),他是 18 世纪的神学家和宗教改革家,来自现在的沙特阿拉伯纳季德地区。伊本-阿卜杜勒-瓦哈比主张回归他所认为的伊斯兰教原始原则,反对许多他认为是创新(bid'ah)或偶像崇拜的做法。瓦哈比主义对沙特阿拉伯形成的影响与 18 世纪穆罕默德-伊本-阿卜杜勒-瓦哈比和沙特第一个王朝的建立者穆罕默德-伊本-沙特之间的联盟密不可分。这一联盟将伊本-阿卜杜勒-瓦哈比的宗教目标与伊本-沙特的政治和领土野心结合在一起,为第一个沙特国家奠定了思想和政治基础。

现代沙特国家的建立

20 世纪,在现代沙特阿拉伯王国的创始人阿卜杜勒-阿齐兹-伊本-沙特的统治下,这一联盟得到了加强。沙特阿拉伯于 1932 年正式成立,将各个部落和地区统一在一个国家政权之下。瓦哈比主义成为国家的官方宗教教义,渗透到沙特阿拉伯的治理、教育、立法和社会生活中。瓦哈比主义不仅影响了沙特阿拉伯的内部社会和政治结构,也对其对外关系产生了影响,特别是在外交政策和对世界各地各种伊斯兰运动的支持方面。沙特阿拉伯的石油财富使其能够在国际上推广自己的伊斯兰教,帮助瓦哈比主义向境外传播。

沙特部落首领穆罕默德-伊本-沙特与宗教改革家穆罕默德-伊本-阿卜杜勒-瓦哈比于 1744 年签订的协议是沙特阿拉伯历史上的创始事件。这一协议将伊本-沙特的政治目标与伊本-阿卜杜勒-瓦哈卜的宗教理想结合在一起,为后来的沙特国家奠定了基础。伊本-阿卜杜勒-瓦哈卜主张对伊斯兰教进行清教徒式的解释,试图清除他认为是创新、迷信和偏离先知穆罕默德教义和《古兰经》的宗教实践。他的运动后来被称为瓦哈比主义,呼吁回归 "更纯净 "的伊斯兰教。另一方面,伊本-沙特从伊本-阿卜杜勒-瓦哈比的运动中看到了使自己的政治权力合法化和扩大的机会。伊本-沙特承诺捍卫和推广伊本-阿卜杜勒-瓦哈卜的教义,而伊本-阿卜杜勒-瓦哈卜则支持伊本-沙特的政治权威。在随后的岁月里,沙特家族在瓦哈比派追随者的支持下,发动了军事行动,以扩大自己的影响力,并将自己对伊斯兰教的解释强加于人。这些战役导致在 18 世纪建立了第一个沙特国家,覆盖了阿拉伯半岛的大部分地区。

然而,沙特国家的形成并不是一个直线式的过程。在 19 世纪和 20 世纪初,沙特政治实体遭受了几次挫折,包括奥斯曼人及其埃及盟友摧毁了第一个沙特国家。直到 20 世纪初,阿卜杜拉齐兹-伊本-沙特(Abdelaziz ibn Saud)才最终成功建立了一个稳定而持久的王国,即 1932 年宣布成立的现代沙特阿拉伯。因此,沙特阿拉伯的历史与沙特王朝和瓦哈比运动之间的联盟密切相关,这一联盟不仅塑造了沙特王国的政治和社会结构,还塑造了其宗教和文化特征。

伊本-沙特的重新征服和王国的建立

1803 年沙特军队对麦加的进攻是阿拉伯半岛历史上的一个重大事件,反映了当时宗教和政治的紧张局势。瓦哈比主义是穆罕默德-伊本-阿卜杜勒-瓦哈比(Muhammad ibn Abd al-Wahhab)对逊尼派伊斯兰教的严格解释,被沙特王室所采纳,认为某些习俗,尤其是什叶派的习俗,与伊斯兰教格格不入,甚至是异端邪说。1803 年,沙特瓦哈比部队控制了伊斯兰教最神圣的圣地之一麦加,这被其他穆斯林,尤其是传统上伊斯兰圣地的守护者奥斯曼人视为一种挑衅行为。这次占领不仅被视为沙特人的领土扩张,还被视为试图将他们对伊斯兰教的特殊解释强加于人。

为了应对沙特的进攻,奥斯曼帝国为了保持对该地区的影响力,派出了由奥斯曼帝国埃及总督穆罕默德-阿里-帕夏指挥的军队。穆罕默德-阿里-帕夏以其军事才能和努力实现埃及现代化而闻名,他领导的对沙特军队的战役卓有成效。1818 年,经过一系列军事对峙,麦赫迈特-阿里-帕夏的部队成功击败了沙特军队,并俘虏了沙特军队首领阿卜杜拉-本-沙特,后者被送往君士坦丁堡(今伊斯坦布尔)并在那里被处决。这次失败标志着第一个沙特国家的灭亡。这一事件说明了当时该地区政治和宗教动态的复杂性。它不仅突出了对伊斯兰教不同解释之间的冲突,还突出了当时地区强国(主要是奥斯曼帝国和新兴的沙特)之间争夺权力和影响力的斗争。

1820 年至 1840 年间,第二次建立沙特国的尝试也遇到了困难,最终以失败告终。在这一时期,沙特人与包括奥斯曼帝国及其当地盟友在内的各种对手之间发生了一系列冲突和对抗。这些斗争导致沙特王室丧失领土和影响力。然而,建立沙特国家的愿望并没有消失。20 世纪之交,特别是 1900-1901 年前后,随着沙特家族成员从流放地返回沙特,沙特历史进入了一个新阶段。其中,阿卜杜拉齐兹-伊本-沙特(Abdelaziz ibn Saud,通常被称为伊本-沙特)在沙特的重生和影响力扩张中发挥了至关重要的作用。伊本-沙特是一位富有魅力和战略眼光的领导人,他开始在沙特家族的旗帜下重新征服和统一阿拉伯半岛的领土。他的战役始于 1902 年攻占利雅得,这成为他进一步征服和扩张王国的起点。

在随后的几十年里,伊本-沙特领导了一系列军事战役和政治活动,逐渐扩大了对阿拉伯半岛大部分地区的控制。伊本-沙特有能力通过谈判结成联盟、处理部族之间的争斗,并将瓦哈比教义作为国家的意识形态基础,这些都为他的努力提供了便利。伊本-沙特的成功最终促成了 1932 年沙特阿拉伯王国的成立,将各个地区和部落统一在一个国家政权之下。新王国巩固了伊本-沙特征服的各个领土,建立了一个以瓦哈比主义为宗教和意识形态基础的持久的沙特国家。沙特阿拉伯的建立标志着中东现代史上的一个重要里程碑,对该地区和国际政治都产生了深远影响,特别是在王国发现和开采石油之后。

与大英帝国的关系和阿拉伯起义

1915 年,在第一次世界大战期间,英国为了削弱奥斯曼帝国,与多位阿拉伯领导人建立了联系,其中包括麦加的侯赛因谢里夫(Sherif Hussein),他是哈希姆家族的重要成员。与此同时,英国人还与阿卜杜拉齐兹-伊本-沙特领导的沙特人保持着关系,尽管这种关系不如与哈希姆家族的关系那么直接和深入。谢里夫-侯赛因在英国承诺支持阿拉伯独立的鼓励下,于 1916 年发动了反对奥斯曼帝国的阿拉伯起义。这次起义的动机是渴望阿拉伯独立和反对奥斯曼帝国的统治。然而,伊本-沙特领导下的沙特人并没有积极参与这场起义。他们参与了自己的运动,以巩固和扩大对阿拉伯半岛的控制。虽然沙特人和哈希姆人在反对奥斯曼人方面有共同利益,但他们也是控制该地区的竞争对手。

战后,由于英国和法国建立一个独立的阿拉伯王国的承诺(如秘密的《赛克斯-皮科协定》所设想的那样)失败,谢里夫-侯赛因发现自己孤立无援。1924 年,他宣布自己为哈里发,这一行为被包括沙特人在内的许多穆斯林视为挑衅。侯赛因宣布自己为哈里发为沙特人提供了攻击他的借口,因为沙特人试图扩大自己的影响力。1924 年,沙特军队最终控制了麦加,结束了哈希姆在该地区的统治,巩固了伊本-沙特的权力。这次征服是沙特阿拉伯王国形成的关键阶段,标志着谢里夫-侯赛因在哈希姆王朝统治下建立一个统一的阿拉伯王国的野心的终结。

沙特阿拉伯的崛起和石油的发现

1926 年,阿卜杜拉齐兹-伊本-沙特在巩固了对阿拉伯半岛大部分地区的控制后,宣布自己为希贾兹国王。由于圣城麦加和麦地那的存在,希贾兹是一个具有相当重要宗教意义的地区,此前一直由哈希姆王朝控制。伊本-沙特夺取希贾兹标志着沙特阿拉伯在该地区建立强大政治实体的重要一步。俄国、法国和英国等大国承认伊本-沙特为希贾兹国王,这是他的统治在国际上合法化的关键时刻。这些承认标志着国际关系发生了重大变化,该地区新的力量平衡被接受。伊本-沙特接管希贾兹不仅巩固了他作为阿拉伯半岛政治领袖的地位,还提高了他在穆斯林世界的威望,使他成为伊斯兰圣地的守护者。这也意味着哈希姆王朝在希贾兹的统治结束,哈希姆王朝的剩余成员逃往中东其他地区,他们将在那里建立新的王国,尤其是在约旦和伊拉克。因此,宣布伊本-沙特为希贾兹国王是现代沙特阿拉伯形成过程中的一个重要里程碑,有助于塑造第一次世界大战后的中东政治架构。

1932 年,阿卜杜拉齐兹-伊本-沙特完成了领土和政治巩固进程,最终建立了沙特阿拉伯王国。王国将内贾(或内杰德)和赫德贾兹地区统一在一个国家政权之下,标志着现代沙特国家的诞生。这一统一代表着伊本-沙特在阿拉伯半岛建立一个稳定统一王国的努力达到了顶峰,巩固了他多年来取得的各种征服和联盟成果。1938 年,沙特阿拉伯发现了石油,这不仅是沙特阿拉伯王国的一个重要转折点,也是世界经济的一个重要转折点。美国加利福尼亚阿拉伯标准石油公司(后来的 ARAMCO)率先发现了商业数量的石油。这一发现将沙特阿拉伯从一个以沙漠和农业为主的国家转变为世界上最大的石油生产国之一。

第二次世界大战凸显了沙特石油的战略重要性。虽然沙特阿拉伯在战争期间保持正式中立,但由于战争对石油的需求不断增长,沙特阿拉伯王国成为盟国,特别是英国和美国的重要经济伙伴。特别是沙特阿拉伯与美国的关系在战争期间和战后得到加强,为以安全和石油为中心的持久联盟奠定了基础。在这一时期,沙特阿拉伯开始在世界事务中发挥重要影响,这在很大程度上要归功于其丰富的石油储备。沙特王国成为全球经济和中东政治的重要参与者,这一地位一直延续至今。石油财富使沙特阿拉伯能够对国家发展进行大量投资,并在地区和国际政治中发挥有影响力的作用。

现代挑战:伊斯兰主义、石油和国际政治

1979 年伊朗伊斯兰革命对包括沙特阿拉伯在内的中东地缘政治平衡产生了深远影响。阿亚图拉-霍梅尼(Ayatollah Khomeini)的上台和伊斯兰共和国在伊朗的建立引起了该地区许多国家的担忧,尤其是沙特阿拉伯。在沙特阿拉伯,这些担忧加强了该王国作为美国和其他西方大国盟友的地位。在冷战背景下,革命后美国与伊朗之间的敌意与日俱增,沙特阿拉伯被视为抗衡伊朗在该地区影响力的重要力量。瓦哈比主义是沙特阿拉伯对逊尼派伊斯兰教的严格而保守的诠释,成为沙特阿拉伯王国身份的核心,并被用来对抗伊朗什叶派的影响。

沙特阿拉伯还在反苏斗争中发挥了关键作用,尤其是在阿富汗战争(1979-1989 年)期间。沙特王国在财政和意识形态上支持阿富汗圣战者抵抗苏联入侵,宣扬瓦哈比主义,将其作为伊斯兰抵抗苏联无神论的一部分。1981 年,作为其加强区域合作和对抗伊朗影响战略的一部分,沙特阿拉伯在海湾合作委员会(GCC)的创建过程中发挥了关键作用。海合会是一个政治和经济联盟,由沙特阿拉伯、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、巴林和阿曼组成。该组织旨在促进海湾君主国之间在国防、经济和外交政策等多个领域的合作。沙特阿拉伯在海合会中的地位反映并加强了其作为地区领导者的作用。面对安全和政治挑战,特别是与伊朗的紧张关系以及与伊斯兰运动和地区冲突有关的动荡,沙特王国利用海合会作为促进其战略利益和稳定地区局势的平台。

1990 年 8 月,萨达姆-侯赛因领导的伊拉克入侵科威特,在海湾地区引发了一系列关键事件,对沙特阿拉伯和世界政治产生了重大影响。这次入侵引发了 1991 年的海湾战争,以美国为首的国际联盟在这场战争中成立,目的是解放科威特。面对伊拉克的威胁,沙特阿拉伯担心自己的领土可能遭到入侵,因此接受了美国军队和其他联军在其领土上的存在。在沙特阿拉伯建立了临时军事基地,以便对伊拉克展开行动。这一决定是历史性的,也是有争议的,因为它涉及到在这个拥有伊斯兰教最神圣的两座城市麦加和麦地那的国家驻扎非穆斯林军队。

美国在沙特阿拉伯的军事存在遭到了各种伊斯兰组织的强烈批评,其中包括乌萨马-本-拉丹领导的基地组织。本-拉登本人祖籍沙特,他认为美国在沙特阿拉伯的军事存在是对伊斯兰圣地的亵渎。这是基地组织对美国的主要不满之一,并以此为理由发动恐怖袭击,包括 2001 年 9 月 11 日的袭击。基地组织对海湾战争和美国在沙特阿拉伯军事存在的反应凸显了西方价值观与某些激进伊斯兰组织之间日益紧张的关系。这也凸显了沙特阿拉伯在平衡与美国的战略关系和管理本国民众中保守的伊斯兰情绪方面所面临的挑战。海湾战争后的时期是该地区充满变化和不稳定的时期,其特点是政治和意识形态冲突,这些冲突继续影响着地区和国际动态。

1979 年发生在麦加大清真寺的事件是沙特阿拉伯当代历史上的一个标志性事件,它说明了与宗教和政治身份问题有关的内部紧张关系。1979 年 11 月 20 日,由 Juhayman al-Otaybi 领导的一群伊斯兰原教旨主义者冲进了伊斯兰教最神圣的圣地之一麦加大清真寺。朱海曼-奥塔伊比及其支持者主要来自保守派和宗教背景,他们批评沙特王室腐败、奢华和向西方开放。他们认为这些因素与沙特王国赖以建立的瓦哈比原则相悖。奥泰比宣称他的妹夫穆罕默德-阿卜杜拉-卡赫塔尼是伊斯兰教的救世主马赫迪。

对大清真寺的围攻持续了两周,在此期间,叛乱分子劫持了数千名朝圣者作为人质。这一局势不仅在安全方面,而且在宗教和政治合法性方面都对沙特政府构成了巨大挑战。沙特阿拉伯不得不请求法特瓦(宗教法令)允许对清真寺进行军事干预,而清真寺通常是禁止暴力的和平圣地。夺回清真寺的最后一击始于 1979 年 12 月 4 日,由沙特安全部队在法国顾问的帮助下领导。战斗激烈而致命,数百名叛乱分子、安全部队和人质丧生。

这次事件在沙特阿拉伯和穆斯林世界产生了深远的影响。它揭示了沙特社会的裂痕,凸显了沙特王国在管理宗教极端主义方面面临的挑战。为应对危机,沙特政府强化了保守的宗教政策,加强了对宗教机构的控制,同时继续镇压伊斯兰反对派。这一事件也凸显了沙特阿拉伯宗教、政治和权力之间关系的复杂性。

通过法令建立的国家

第一次世界大战结束时,伍德罗-威尔逊(Woodrow Wilson)担任总统的美国对战争期间征服的领土的未来有着与欧洲列强不同的看法。威尔逊的 "十四点 "主张人民享有自决权,反对通过征服获取领土,这一立场与欧洲列强,特别是英国和法国的传统殖民目标形成了鲜明对比。美国还赞成开放和公平的贸易制度,这意味着领土不应完全由一个大国控制,以便有更广泛的商业准入,从而有利于美国的利益。但实际上,英国和法国的利益占了上风,后者在奥斯曼帝国崩溃和德国战败后获得了大量领土。

为了调和这些不同的观点,人们通过国际联盟的委任统治制度找到了一个折中方案。这一制度本应成为被征服领土的一种国际治理形式,为其最终独立做好准备。建立这一制度需要复杂的谈判和条约过程。1920 年的圣雷莫会议是这一过程中的关键时刻,在这次会议上,主要是英国和法国获得了前奥斯曼帝国领土的委任统治权。随后,1921 年的开罗会议进一步确定了这些委任统治的条件和范围。1920 年的《塞夫尔条约》和 1923 年的《洛桑条约》重新绘制了中东地图,正式宣告了奥斯曼帝国的灭亡。尤其是《塞夫尔条约》解散了奥斯曼帝国,并规定建立若干独立的民族国家。然而,由于土耳其的反对以及随后地缘政治局势的变化,《塞夫尔条约》被《洛桑条约》取代,后者重新确定了现代土耳其的边界,并废除了《塞夫尔条约》的部分条款。这一漫长的谈判过程反映了战后世界秩序的复杂性和紧张局势,既有大国在寻求保持其影响力的同时,又要面对新的国际理想和美国作为全球大国的崛起。

一战后,奥斯曼帝国和德意志帝国解体,国际联盟委任统治制度应运而生,试图在后殖民背景下管理这些前帝国的领土。这一制度由战后和平条约,特别是 1919 年的《凡尔赛条约》建立,分为 A、B 和 C 三类,反映了有关领土的发展程度和自治准备情况。

分配给中东前奥斯曼帝国领土的 A 类委任统治被认为是最接近自决的。按照当时的标准,这些领土被认为相对 "文明",包括法国委任统治下的叙利亚和黎巴嫩,以及英国委任统治下的巴勒斯坦(包括今天的约旦)和伊拉克。当时使用的 "文明 "概念反映了殖民国家的偏见和家长式态度,认为这些地区比其他地区更接近自治。对 A 类委任统治地的处理反映了委任统治国,特别是英国和法国的地缘政治利益,它们试图扩大在该地区的影响力。它们的行动往往是出于战略和经济考虑,如控制贸易路线和获取石油资源,而不是致力于当地居民的自治。1917 年的《贝尔福宣言》就说明了这一点,英国在宣言中表示支持在巴勒斯坦建立 "犹太民族家园",这一决定对该地区产生了持久和分裂性的影响。B类和C类委任统治地主要在非洲和某些太平洋岛屿,被认为需要更高水平的监督。这些领土往往欠发达,基础设施匮乏,委任统治国对其进行更直接的管理。委任统治制度虽然被说成是一种仁慈的托管形式,但实际上与殖民主义非常接近,土著居民也普遍这样认为。

简而言之,尽管国际联盟委任统治制度宣称其目的是为领土独立做好准备,但它往往起到了使欧洲列强在相关地区的影响和控制永久化的作用。它还为许多未来的政治和领土冲突奠定了基础,特别是在中东,在此期间确立的边界和政策继续对区域和国际动态产生重大影响。

这幅地图显示了奥斯曼帝国主要因第一次世界大战而失去的中东和北非地区原控制领土的分布情况。不同的势力范围和欧洲列强控制的领土用颜色标示。这些领土根据控制它们或对它们施加影响的列强来划分。英国控制的领土为紫色,法国控制的领土为黄色,意大利控制的领土为粉色,西班牙控制的领土为蓝色。独立领土用淡黄色标注,奥斯曼帝国用玻璃标注,并突出显示了其最盛时期的边界,俄罗斯和英国的势力范围也在其中。

地图还显示了殖民国家最初占领或控制某些领土的日期,表明帝国主义在北非和中东的扩张时期。例如,阿尔及利亚自 1830 年起被标为法国领土,突尼斯自 1881 年起被标为法国领土,摩洛哥则由法国(自 1912 年起)和西班牙(自 1912 年起)控制。而利比亚从 1911 年到 1932 年一直由意大利控制。埃及自 1882 年起被标注为英国控制,尽管从技术上讲它是英国的保护国。英埃苏丹也被标注为自 1899 年以来由埃及和英国共同控制。就中东而言,地图清楚地显示了国际联盟的委任统治,其中叙利亚和黎巴嫩由法国委任统治,伊拉克和巴勒斯坦(包括今天的外约旦)由英国委任统治。地图上还标出了希贾兹,即麦加和麦地那周边地区,反映了沙特家族的控制,而也门和阿曼则被标为英国保护国。这幅地图是了解奥斯曼帝国衰落后地缘政治变化以及欧洲殖民利益如何重塑中东和北非的有用工具。它还显示了该地区权力关系的复杂性,这种关系至今仍影响着地区和国际政治。

1919 年,第一次世界大战结束后,欧洲列强瓜分前奥斯曼帝国领土的过程充满争议和分歧。这些地区的当地居民一直怀有自决和独立的愿望,他们往往对建立由欧洲控制的委任统治充满敌意。这种敌意是对西方在该地区的影响和干预不满的大背景的一部分。阿拉伯民族主义运动在战争期间势头强劲,渴望建立一个统一的阿拉伯国家或几个独立的阿拉伯国家。英国承诺支持阿拉伯独立,以换取对奥斯曼帝国的支持,特别是通过侯赛因-麦克马洪通信和麦加侯赛因领导的阿拉伯起义,鼓励了这些愿望。然而,1916 年英国和法国秘密签订的《赛克斯-皮科协定》将该地区划分为多个势力范围,背叛了对阿拉伯人的承诺。

反西方情绪尤为强烈,因为人们认为欧洲列强没有履行对阿拉伯人民的承诺,而是为了自己的帝国主义利益操纵该地区。相比之下,当地民众对美国的看法往往没有那么严厉。伍德罗-威尔逊总统领导下的美国政策被认为更支持自决,较少倾向于传统帝国主义。此外,美国在该地区没有欧洲列强那样的殖民历史,因此不太可能引起当地民众的敌意。因此,战后不久的中东地区充满了极度的不确定性和紧张局势,面对外国列强试图按照自己的战略和经济利益塑造该地区,当地民众努力争取独立和自治。这些事件的影响塑造了整个 20 世纪中东的政治和社会历史,并继续影响着该地区的国际关系。

叙利亚

阿拉伯民族主义的黎明:费萨尔的作用

费萨尔是麦加谢里夫-侯赛因-本-阿里(Sherif Hussein bin Ali)的儿子,他在第一次世界大战期间阿拉伯人反抗奥斯曼帝国的起义以及后来试图建立独立阿拉伯王国的努力中发挥了领导作用。战后,他参加了 1919 年的巴黎和会,并得到了英国关于阿拉伯人独立的承诺,以换取他们在冲突中的支持。然而,一到巴黎,费萨尔很快就发现了战后外交的复杂政治现实和阴谋诡计。法国在中东的利益,尤其是在叙利亚和黎巴嫩的利益,与阿拉伯独立的愿望直接矛盾。法国人坚决反对在费萨尔的领导下建立一个统一的阿拉伯王国,而是设想将这些领土作为国际联盟委任统治制度的一部分置于他们的控制之下。面对这种反对,费萨尔意识到有必要加强自己的政治地位,于是与法国总理乔治-克莱蒙梭谈判达成了一项协议。该协议旨在建立法国对叙利亚的保护国,这与阿拉伯民族主义者的愿望相悖。费萨尔对他的支持者们保密了该协议,他的支持者们继续为争取完全独立而斗争。

与此同时,叙利亚国家正在形成。在费萨尔的领导下,叙利亚努力奠定现代国家的基础,进行教育改革,建立公共管理机构,组建军队,并制定政策加强民族认同和主权。尽管取得了这些进展,叙利亚的局势仍然岌岌可危。与克莱蒙梭达成的秘密协议以及缺乏英国的支持使费萨尔陷入困境。最终,法国在 1920 年迈萨伦战役后直接控制了叙利亚,费萨尔建立一个独立阿拉伯王国的希望破灭了。费萨尔被法国驱逐出叙利亚,但后来成为伊拉克国王,伊拉克是英国委任统治下的另一个新成立的国家。

法国委任统治下的叙利亚:《赛克斯-皮科协定》

1916 年,英国和法国签订了《赛克斯-皮科协定》,确定了第一次世界大战后对前奥斯曼帝国领土的影响力和控制权的划分。根据这些协议,法国将控制现在的叙利亚和黎巴嫩,而英国将控制伊拉克和巴勒斯坦。1920 年 7 月,法国试图巩固对《赛克斯-皮科协定》承诺的领土的控制。法军与费萨尔国王指挥下的短命的阿拉伯叙利亚王国军队之间爆发了迈萨伦战役。与装备精良、训练有素的法军相比,费萨尔军队装备差、准备不足,人数大大超过法军。迈萨伦战役的失败是对阿拉伯独立愿望的毁灭性打击,也结束了费萨尔在叙利亚的统治。战败后,他被迫流亡国外。这一事件标志着法国对叙利亚委任统治的建立,尽管叙利亚人民渴望自决,但这一委任统治仍得到了国际联盟的正式承认。建立委任统治的目的本应是为领土的最终自治和独立做好准备,但在实践中却往往起到殖民征服和行政管理的作用。当地居民大多将委任统治视为欧洲殖民主义的延续,法国在叙利亚的委任统治期间发生了大量叛乱和抵抗活动。这一时期塑造了叙利亚的许多政治、社会和民族动态,至今影响着该国的历史和身份认同。

分裂与法国在叙利亚的行政管理

在迈萨伦战役后确立了对叙利亚领土的控制后,法国根据国际联盟授予的授权,开始按照自己的行政和政治计划对该地区进行重组。这种重组往往涉及按照教派或种族划分领土,这是殖民政策的常见做法,旨在分裂和削弱当地的民族主义运动。

在叙利亚,法国委任统治当局将领土划分为几个实体,包括阿勒颇国、大马士革国、阿拉维派国和大黎巴嫩,后者成为现代的黎巴嫩共和国。这些划分部分反映了该地区复杂的社会文化现实,但也是为了防止出现一个能够挑战法国统治的阿拉伯统一体,体现了 "分而治之 "的战略。特别是黎巴嫩,它的建立具有鲜明的特征,主要是为了满足与法国有历史渊源的马龙派基督教社区的利益。在受委任统治的叙利亚境内建立这些不同的国家导致了政治分裂,使统一民族运动的努力复杂化。

法国以与其本土省份类似的方式管理这些领土,实行中央集权结构,并派遣高级专员代表法国政府管理这些领土。在实行直接管理的同时,法国还迅速建立了行政和教育机构,目的是使当地居民融入法国文化,并加强法国在该地区的存在。然而,这一政策加剧了阿拉伯人的不满情绪,因为许多叙利亚人和黎巴嫩人渴望独立,渴望有权决定自己的政治未来。法国的政策往往被视为西方干涉的延续,助长了民族主义和反殖民主义情绪。针对这些措施爆发了起义和叛乱,特别是 1925-1927 年的叙利亚大起义,法国人用暴力镇压了这次起义。这一时期的遗留问题给叙利亚和黎巴嫩留下了持久的印记,塑造了它们的边界、政治结构和民族身份。在法国统治下形成的紧张局势和分裂,在这两个国家独立后的很长一段时间里,继续影响着它们的政治和社会动态。

1925-1927 年起义和法国镇压

1925 年爆发的叙利亚大起义是叙利亚反抗法国委任统治的关键事件。起义始于叙利亚南部德鲁兹山(Jabal al-Druze)的德鲁兹人,并迅速蔓延到其他地区,包括首都大马士革。德鲁兹人在奥斯曼帝国统治下享有一定程度的自治和特权,但在法国委任统治下,他们发现自己被边缘化了,权力也被削弱了。法国人试图实行中央集权管理,削弱传统的地方权力,德鲁兹人对丧失自治权和法国人强加的政策感到不满,他们的不满成为点燃起义的导火索。起义不断蔓延和发展,得到了叙利亚社会各阶层的支持,其中包括反对外国统治和法国强加的行政区划的阿拉伯民族主义者。法国傀儡当局的反应极为严厉。他们利用空中轰炸、大规模处决和公开展示起义者的尸体来阻止进一步的抵抗。

法国人的镇压行动,包括摧毁村庄和残暴对待平民,受到了广泛的谴责,并损害了法国在国际上和当地民众中的声誉。虽然起义最终被镇压,但它作为争取独立和民族尊严的象征,一直铭刻在叙利亚人的集体记忆中。叙利亚大起义还对叙利亚政治产生了长远影响,增强了反殖民情绪,有助于形成叙利亚的国家认同。起义还促使法国改变了政策,不得不调整其在叙利亚的委任统治方针,最终导致叙利亚在随后的岁月里获得了更多的自治权。

叙利亚独立之路

法国在叙利亚的委任统治管理政策更像是殖民管理,而不是导致自决的善意监护,这与国际联盟委任统治制度的理论规定背道而驰。对叙利亚大起义的镇压和行政集权加强了叙利亚的民族主义和反殖民情绪,尽管受到压迫,这种情绪仍在继续增长。

叙利亚民族主义的兴起,加上全球地缘政治的变化,最终导致了叙利亚的独立。第二次世界大战后,在世界日益反对殖民主义的背景下,法国被迫于 1946 年承认叙利亚独立。然而,由于地区政治操纵和国际联盟,特别是与土耳其的联盟,叙利亚向独立的过渡变得更加复杂。第二次世界大战期间,土耳其在大部分冲突中保持中立,但其与纳粹德国的关系引起了盟国的担忧。为了确保土耳其保持中立,或防止土耳其与轴心国结盟,法国做出了一个外交姿态,将哈塔伊地区(历史上称为安条克和亚历山大里特)割让给土耳其。

哈塔伊地区具有重要的战略意义,该地区人口混杂,有土耳其人、阿拉伯人和亚美尼亚人。自奥斯曼帝国解体以来,该地区的归属问题一直是叙利亚和土耳其之间的争论焦点。1939 年,土耳其举行了一次全民公决,导致该地区正式并入土耳其,但叙利亚人对全民公决的合法性提出了质疑。哈塔伊地区的割让打击了叙利亚的民族情绪,也给土耳其和叙利亚的关系留下了一道伤疤,这道伤疤一直持续到现在。对叙利亚而言,失去哈塔伊通常被视为法国的背叛行为,也是殖民国家操纵领土的一个令人痛心的例子。对土耳其而言,吞并哈塔伊被视为纠正了土耳其人民不公正的分裂,收回了历史上与奥斯曼帝国相关的领土。

第二次世界大战期间,法国于 1940 年被纳粹德国打败并占领,成立了由菲利普-贝当元帅领导的合作主义政权--维希政府。该政权还控制了法国的海外领土,包括法国在黎巴嫩的委任统治地。维希政府与轴心国结盟,允许德国军队使用黎巴嫩的军事基础设施,这给盟国,尤其是在中东地区开展军事行动的英国带来了安全风险。轴心国在黎巴嫩的存在被视为对英国利益的直接威胁,特别是在油田和战略运输线附近。1941 年,英国和戴高乐将军领导的反对维希政权的自由法国部队发起了 "出口者行动"。这次军事行动的目的是控制黎巴嫩和叙利亚,消灭轴心国军队在该地区的存在。经过激烈战斗,英国军队和自由法国部队成功控制了黎巴嫩和叙利亚,维希政权被驱逐。

战争结束后,英国的压力和国际社会对殖民主义态度的转变迫使法国重新考虑其在黎巴嫩的立场。1943 年,黎巴嫩领导人与法国当局谈判,以争取国家独立。尽管法国最初试图维持其影响力,甚至短暂逮捕了黎巴嫩新政府,但国际压力和民众起义最终促使法国承认黎巴嫩独立。1943 年 11 月 22 日被定为黎巴嫩独立日,标志着法国统治的正式结束和黎巴嫩作为一个主权国家的诞生。向独立的过渡是黎巴嫩的关键时刻,为该国未来成为一个独立国家奠定了基础。

独立后,叙利亚转向泛阿拉伯和民族主义政策,部分原因是为了应对委任统治时代以及以色列国的成立和阿以冲突带来的挑战。对内部分裂、外来干涉的不满以及对殖民经历的屈辱感加剧了民族主义情绪。

叙利亚参加 1948 年针对新成立的以色列国的阿以战争,就是出于这些民族主义和泛阿拉伯情绪,以及阿拉伯团结的压力。然而,阿拉伯军队在这场战争中的失败对包括叙利亚在内的该地区产生了深远影响。它导致了一段时期的国内政局动荡,其特点是在随后的岁月里,叙利亚政坛发生了一系列军事政变。1948 年的战败和随后出现的内部问题加剧了叙利亚公众对文职领导人和政治家的不信任,他们往往被视为腐败或碌碌无为。军队成为国家最稳定、最强大的机构,也是频繁更换政府的主要角色。军事政变成为政府更迭的常见手段,反映了该国深刻的政治、意识形态和社会分歧。

这种不稳定的循环为复兴党的崛起铺平了道路,该党最终于 1963 年掌权。复兴党拥有泛阿拉伯社会主义意识形态,力图改革叙利亚社会和加强国家,但也导致政府更加专制和集权,由军队和安全机构主导。叙利亚国内的紧张局势,加上与邻国的复杂关系和地区动态,使该国的当代历史成为政治动荡的时期,最终导致了2011年开始的叙利亚内战。

政治动荡和复兴党的崛起

阿拉伯复兴社会党是一种阿拉伯政治意识形态,主张社会主义、泛阿拉伯主义和世俗主义。在叙利亚,泛阿拉伯情绪在独立后尤为强烈,特别是在国内政局不稳之后,阿拉伯统一的思想受到了青睐。叙利亚的泛阿拉伯愿望促使它寻求与当时由贾迈勒-阿卜杜勒-纳赛尔(Gamal Abdel Nasser)领导的埃及建立更紧密的联盟,纳赛尔是一位极具魅力的领导人,他的声望远远超出了埃及的国界,这主要是因为他将苏伊士运河国有化并反对帝国主义。纳赛尔被视为泛阿拉伯主义的拥护者,并成功地促进了阿拉伯国家之间的团结与合作。1958 年,这种团结的愿望促成了阿拉伯联合共和国(UAR)的成立,这是埃及和叙利亚之间的政治联盟。这一事态发展被誉为阿拉伯团结的重要一步,为阿拉伯世界的政治未来带来了厚望。

然而,这个联盟很快就出现了紧张迹象。尽管阿拉伯联盟以平等联盟的面目出现,但实际上埃及和纳赛尔的政治领导力占据了主导地位。阿拉伯联盟的政治和经济机构主要集中在开罗,叙利亚开始感到自己沦为埃及的一个省,而不是联盟中的一个平等伙伴。两国在政治、经济和社会结构上的差异加剧了这种紧张关系。1961年,叙利亚军官发动政变,将叙利亚从联盟中分离出来,埃及的统治和叙利亚日益增长的挫败感最终导致了阿拉伯联盟的解体。阿拉伯联盟的经历留下了矛盾的遗产:一方面,它显示了阿拉伯团结的潜力,但另一方面,它也揭示了要实现阿拉伯国家之间真正的政治一体化,需要克服的实际和意识形态挑战。

1961 年 9 月 28 日,一群叙利亚军官不满开罗的过度集权和埃及在阿拉伯联合共和国(UAR)内的统治,领导了一场政变,标志着叙利亚和埃及联盟的终结。起义的主要动机是叙利亚的民族主义和地区主义情绪,叙利亚的许多公民和政治家认为自己被纳赛尔领导的阿盟政府边缘化和忽视了。叙利亚自 1946 年独立以来经历了一系列政变,阿盟的解散加剧了叙利亚本已存在的政治动荡。许多叙利亚人对脱离埃及感到如释重负,他们担心自己的国家失去主权和自治。然而,这也造成了政治真空,包括复兴党在内的各种团体和派别都试图加以利用。因此,1961 年的政变为叙利亚激烈的政治冲突时期铺平了道路,复兴党在 1963 年掌权。在复兴党的领导下,叙利亚进行了一系列社会主义和泛阿拉伯改革,同时建立了一个独裁政权,并在数十年间主导着叙利亚的政治生活。1961 年政变后,复兴党各派与其他政治团体之间关系紧张,每个派别都试图将自己对叙利亚未来的愿景强加于人。

经过一段时间的政治动荡和接连不断的政变,叙利亚在 1963 年经历了一个决定性的转折点,复兴党上台执政。这一运动建立在泛阿拉伯主义和社会主义的原则之上,旨在通过促进统一的阿拉伯身份认同和实施影响深远的社会经济改革来改造叙利亚社会。复兴党在米歇尔-阿夫拉克(Michel Aflaq)和萨拉赫丁-比塔尔(Salah al-Din al-Bitar)的领导下成为一支重要的政治力量,倡导适应阿拉伯世界具体特点的社会主义愿景。他们的意识形态将促进政教分离的国家与社会主义政策相结合,如关键行业国有化和土地改革,旨在将土地重新分配给农民并实现农业现代化。

在教育领域,复兴党政府发起了旨在提高识字率、灌输社会主义和泛阿拉伯价值观的改革。这些改革旨在塑造新的民族身份,以阿拉伯历史和文化为重点,同时将科学技术作为现代化的手段加以推广。与此同时,叙利亚经历了一个加速世俗化的时期。复兴党努力减少宗教在国家事务中的作用,在管理国家宗教和民族多样性的同时,努力创造一个意识形态更加统一的社会。

然而,伴随这些改革而来的是专制主义的抬头。复兴党巩固了对权力的控制,限制政治自由,镇压一切形式的反对派。党内和叙利亚社会的内部矛盾不断显现,最终导致哈菲兹-阿萨德(Hafez al-Assad)于 1970 年上台执政。在阿萨德的领导下,叙利亚继续沿着阿拉伯社会主义的道路前进,但政权对社会和政治的控制更加强大。因此,叙利亚复兴党时期的特点是现代化与专制主义并存,反映了在文化多样性和内外政治挑战的背景下实施社会主义和泛阿拉伯意识形态的复杂性。这个时代为叙利亚此后几十年的政治和社会发展奠定了基础,深刻影响了叙利亚的当代历史。

哈菲兹-阿萨德时代:巩固政权

阿拉伯复兴社会党在叙利亚的发展历程充满了内部权力斗争和意识形态分歧,最终导致了 1966 年的政变。这场政变是由党内更激进的社会主义派别策划的,他们试图推行更严格的政治路线,使之更符合社会主义和泛阿拉伯原则。这一变化导致了一段更加教条和意识形态僵化的执政时期。新的复兴党领导层继续推行社会主义改革,同时加强国家对经济的控制,并突出泛阿拉伯言论。然而,叙利亚和其他阿拉伯国家在 1967 年的六日战争中被以色列击败,这对复兴党的合法性和整个泛阿拉伯愿景造成了沉重打击。戈兰高地落入以色列之手以及战争目标未能实现,导致人们对国家的政治方向产生失望和质疑。这一时期,叙利亚局势混乱,不稳定因素增多,加剧了国内紧张局势。

在此背景下,时任国防部长的哈菲兹-阿萨德抓住机会巩固了自己的权力。1970 年,他成功领导了一场军事政变,推翻了激进的复兴党领导层,控制了政府。阿萨德改变了复兴党和叙利亚国家的方向,更加注重国家的稳定和叙利亚民族主义,而不是泛阿拉伯主义。在阿萨德的领导下,叙利亚经历了一个相对稳定和巩固政权的时期。阿萨德建立了独裁政权,严格控制政治和社会生活的方方面面。他还试图加强军队和安全部门,建立一个以安全和权力生存为中心的政权。因此,哈菲兹-阿萨德在 1970 年夺取政权标志着叙利亚现代史上的一个转折点,开创了一个更加集权和独裁统治的时代,并将在今后数十年中塑造叙利亚的未来。

哈菲兹-阿萨德于 1970 年在叙利亚掌权后,很快意识到他需要一个坚实的社会基础和一定程度的合法性来维持其政权。为了巩固政权,他依靠自己的家乡阿拉维派(什叶派的一个少数教派)。阿萨德战略性地安排阿拉维派成员在军队、安全部门和政府行政部门担任要职。这种做法确保了最重要的机构对其政权的忠诚。虽然阿萨德在官方言论中坚持泛阿拉伯言论,但他以叙利亚民族为权力中心,从而使叙利亚政治与更广泛的泛阿拉伯主义野心保持距离。他对内对外政策采取了务实的态度,力求稳定国家并巩固权力。

阿萨德政权采用分而治之的策略来管理叙利亚的民族和宗教多样性,这与法国在委任统治时期所采用的策略类似。通过分裂和操纵不同社区,该政权试图阻止统一反对派的出现。政治镇压已成为该政权的标志,其广泛而有效的安全机构负责监视和控制社会。尽管清除了许多反对派,阿萨德政权仍面临着来自伊斯兰团体的巨大挑战。这些团体拥有强大的社会基础,尤其是在较为保守的逊尼派民众中,他们一直是阿萨德的世俗阿拉维派政权的反对派。政府与伊斯兰团体之间的紧张关系在 1982 年哈马市的起义中达到了顶峰,起义遭到了政权的残酷镇压。因此,哈菲兹-阿萨德在叙利亚统治时期的特点是集权、镇压政策和一定程度上的国家稳定,但同时对国家社会政治多样性的管理也很复杂,而且经常相互冲突。

1982 年在哈马发生的大屠杀是叙利亚现代史上最黑暗、最血腥的事件之一。哈菲兹-阿萨德下令对哈马市穆斯林兄弟会领导的叛乱进行残酷镇压。哈马市是伊斯兰教势力强大的城市,也是反对阿萨德政权世俗政策和阿拉维派政策的堡垒,它成为反政府武装起义的中心。1982 年 2 月,阿萨德的弟弟里法特-阿萨德领导的叙利亚安全部队包围了这座城市,并发动大规模军事攻势镇压叛乱。镇压是残酷无情和不相称的。政府军动用了空中轰炸、重型火炮和地面部队,摧毁了城市的大部分地区,消灭了叛乱分子。确切的伤亡人数仍不清楚,但估计有数千人丧生,可能多达 2 万人或更多。许多平民在这场被称为集体惩罚的行动中丧生。哈马屠杀不仅是一次军事行动,还具有强烈的象征意义。它旨在向阿萨德政权的任何潜在反对派发出一个明确的信息:叛乱将遭到压倒性的、无情的武力打击。哈马的毁灭是一个严酷的警告,并在叙利亚镇压了持不同政见者多年。这种镇压也给叙利亚社会留下了深深的伤痕,成为国内和国际社会对阿萨德政权看法的转折点。哈马大屠杀成为叙利亚残酷镇压的象征,并使阿萨德政权成为中东镇压最严重的政权之一。

哈菲兹-阿萨德在叙利亚的统治必须在复杂的宗教合法性问题上游刃有余,尤其是因为他本人属于阿拉维派,而阿拉维派是什叶派的一个分支,叙利亚的逊尼派多数人往往对其持怀疑态度。为了确立自己及其政权在逊尼派多数人心目中的合法性,阿萨德不得不依靠逊尼派宗教人士担任法特瓦和宗教领域的其他重要职务。这些人负责解释伊斯兰法,并为政权的行动提供宗教理由。在一个以逊尼派为主的国家中,阿拉维派作为宗教少数派的地位一直是阿萨德面临的挑战,他必须平衡不同族群的利益和观念,以维持自己的权力。虽然阿拉维派在政府和军队中担任要职,但阿萨德也试图将自己塑造成所有叙利亚人的领袖,无论他们的宗教信仰如何。

当代叙利亚:从哈菲兹到巴沙尔-阿萨德

2000 年哈菲兹-阿萨德去世后,他的儿子巴沙尔-阿萨德继位。巴沙尔最初被视为潜在的改革者和变革推动者,但他继承了一个复杂而专制的治理体系。在他的领导下,叙利亚继续应对宗教和民族多样性以及内外压力带来的挑战。巴沙尔-阿萨德在位期间曾尝试改革和现代化,但也继续巩固权力,维持从其父继承的专制结构。随着 2011 年人民起义的开始,叙利亚的局势发生了翻天覆地的变化,这场起义演变成了一场复杂的破坏性内战,涉及多个内部和外部行为体,并对该地区内外产生了深远影响。

黎巴嫩

奥斯曼帝国的统治与文化镶嵌(16 世纪--第一次世界大战)

黎巴嫩拥有丰富而复杂的历史,几个世纪以来受到各种势力和文化的影响。从 16 世纪到第一次世界大战结束,现在的黎巴嫩领土一直在奥斯曼帝国的控制之下。这一时期形成了独特的文化和宗教马赛克,其特点是种族和教派的多样性。

其中,德鲁兹教徒和马龙派教徒(东方基督教社区)这两个群体在黎巴嫩历史上发挥了核心作用。这两个群体之间经常发生冲突,部分原因是他们的宗教信仰不同,以及他们在该地区争夺政治和社会权力。德鲁兹教徒是由什叶派伊斯玛仪伊斯兰教发展而来的宗教少数派,主要定居在黎巴嫩和叙利亚的山区。他们一直保持着独特的身份,并经常在其所在地区行使重要的政治和军事权力。马龙派教徒则是与罗马天主教会共融的东方基督教群体。他们主要定居在黎巴嫩山区,在那里形成了强烈的文化和宗教特征。马龙派教徒还与欧洲列强,特别是法国建立了密切联系,法国对黎巴嫩的历史和政治产生了重大影响。这些社区之间以及与逊尼派、什叶派和东正教等其他群体之间的共存,有时甚至是对抗,塑造了黎巴嫩的社会政治历史。这些动态在塑造黎巴嫩人的身份方面发挥了关键作用,并影响了现代黎巴嫩的政治结构,特别是教派权力分享制度,该制度力求平衡各宗教团体的代表性。

法国委任统治和行政重组(第一次世界大战后-1943年)

在法国委任统治黎巴嫩期间,法国试图在该国不同宗教和种族社区之间进行调解,同时建立一个反映和加强黎巴嫩多样性的行政结构。在法国委任统治之前,黎巴嫩山已经在奥斯曼帝国统治下享有一定程度的自治权,特别是在 1861 年成立 Mutasarrifiyyah 之后。黎巴嫩山穆塔萨里菲亚是一个自治地区,有自己的基督教总督,是为了应对 19 世纪 40 年代和 60 年代爆发的基督教马龙派教徒和穆斯林德鲁兹教徒之间的冲突而设立的。这一结构旨在通过为该地区提供更加平衡的治理和一定程度的自治来缓解紧张局势。

第一次世界大战后,法国控制了黎巴嫩,继承了这一复杂的结构,并试图维持不同社区之间的平衡。法国委任统治扩大了黎巴嫩山的边界,将穆斯林人口众多的地区纳入其中,于 1920 年形成了大黎巴嫩地区。这一扩张旨在建立一个经济上更可行的黎巴嫩国家,但也带来了新的人口和政治动态。在法国的授权下,黎巴嫩的政治体制以联合主义模式为基础,不同宗教团体分享权力。这一制度旨在确保黎巴嫩各主要宗教团体在行政和政治中的公平代表性,并为现代黎巴嫩的教派政治制度奠定了基础。然而,法国的授权并非没有争议。法国的政策有时被视为偏袒某些族群而非其他族群,外国统治也遭到抵制。尽管如此,法国的委任统治在黎巴嫩国家的形成及其民族身份的确定方面发挥了重要作用。

在第一次世界大战结束后的 1919 年巴黎和会期间,法国在影响包括黎巴嫩在内的中 东领土未来的决策过程中发挥了战略性作用。两个黎巴嫩代表团出席这次会议,是法国为了反击阿拉伯叙利亚王国领导人费萨尔的主张而采取的一种策略,费萨尔试图建立一个包括黎巴嫩在内的独立的阿拉伯国家。

费萨尔在阿拉伯民族主义者的支持下,要求建立一个独立的阿拉伯大国,覆盖包括黎巴嫩在内的黎凡特大部分地区。这些要求直接违背了法国在该地区的利益,其中包括建立对黎巴嫩和叙利亚的委任统治。为了对抗费萨尔的影响并证明自己对该地区的委任统治是合理的,法国人鼓励组建由基督教马龙派代表和其他赞成黎巴嫩接受法国委任统治的团体组成的黎巴嫩代表团。这些代表团被派往巴黎,恳求法国的保护,并强调黎巴嫩有别于叙利亚的独特身份和费萨尔的泛阿拉伯愿望。法国将这些代表团说成是黎巴嫩人民愿望的代表,试图使其对黎巴嫩的委任统治合法化,并证明黎巴嫩相当一部分人宁愿接受法国的保护,也不愿并入费萨尔领导下的统一的阿拉伯国家。这一伎俩帮助塑造了会议的结果,并在根据《赛克斯-皮科协定》建立法国和英国在中东的委任统治方面发挥了重要作用。

争取独立和教派斗争(1919-1943 年)

1921 年,在法国的委任统治下,黎巴嫩建立了现代国家,其特点是采用了单一的社区政治制度,即所谓的 "政治教派主义"。这一制度旨在根据不同教派社区的人口分布情况分配政治权力和政府职位,从而管理黎巴嫩的宗教和种族多样性。黎巴嫩的教派制度旨在确保该国所有主要宗教社区的公平代表性。在这一制度下,包括总统、总理和国民议会议长在内的主要政府职位都是为特定教派成员保留的:总统必须是基督教马龙派教徒,总理必须是逊尼派穆斯林,国民议会议长必须是什叶派穆斯林。这种职位分配是以 1932 年进行的人口普查为依据的。

虽然这一制度旨在促进不同社区之间的和平共处与平衡,但却因将教派分歧制度化、鼓励基于社区认同而非政治纲领或意识形态的政治而受到批评。此外,这一制度也很脆弱,因为它依赖于人口统计,而人口统计会随着时间的推移而发生变化。政治精英和社区领袖起初支持这一制度,认为它能保证代表权和影响力,但后来却越来越对其局限性和弱点感到失望。该制度还受到外部因素的压力,特别是 1948 年以色列国成立后巴勒斯坦难民的涌入,以及泛阿拉伯主义理想对黎巴嫩教派政治秩序的挑战。这些因素造成了人口失衡,加剧了国内的政治和教派紧张关系。教派制度虽然试图管理黎巴嫩的多样性,但最终成为导致 1975-1990 年黎巴嫩内战的政治不稳定的关键因素。这场战争给黎巴嫩留下了深刻的烙印,揭示了教派制度在管理多样性和国家凝聚力方面的局限性和挑战。

黎巴嫩内战:起因和国际影响(1975-1990 年)

1975 年爆发的黎巴嫩内战受到了一系列内部和外部因素的影响,尤其是与黎巴嫩境内巴勒斯坦人的存在有关的日益紧张的局势。巴勒斯坦难民和战士大量涌入黎巴嫩,尤其是在1970年约旦 "黑九月 "事件之后,成为内战的主要导火索。1970年9月,约旦国王侯赛因发动军事行动,将巴勒斯坦解放组织(巴解组织)和其他巴勒斯坦武装组织驱逐出约旦,因为这些组织越来越多地试图干涉约旦内政。这场被称为 "黑九月 "的行动导致大量巴勒斯坦人涌入黎巴嫩,加剧了该国现有的紧张局势。越来越多的巴勒斯坦武装人员和巴解组织在黎巴嫩境内开展反以色列活动,为黎巴嫩冲突增添了新的内容,使本已脆弱的政治局势进一步复杂化。巴勒斯坦团体,尤其是黎巴嫩南部的巴勒斯坦团体,经常与黎巴嫩当地社区发生冲突,并参与对以色列的跨境袭击。

为了应对这些袭击和巴解组织的存在,以色列在黎巴嫩发动了数次军事行动,最终于 1982 年入侵黎巴嫩。以色列占领黎巴嫩南部的动机是为了确保其北部边界的安全,并摧毁巴解组织的行动基地。因此,黎巴嫩内战是由内部紧张局势、教派冲突、人口失衡和外部因素(包括以色列的干预和与阿以冲突相关的地区动态)共同促成的。这场战争一直持续到 1990 年,对黎巴嫩造成了巨大的破坏,导致大量人员伤亡、大批居民流离失所和广泛的破坏。它深刻地改变了黎巴嫩的社会和政治,并留下了至今仍在影响黎巴嫩的伤痕。

叙利亚的影响和《塔伊夫协议》(1976 - 2005 年)

黎巴嫩内战和叙利亚对冲突的干预是了解黎巴嫩近代史的关键因素。哈菲兹-阿萨德领导下的叙利亚在黎巴嫩内战中扮演了复杂、有时甚至是矛盾的角色。叙利亚出于自身在黎巴嫩的地缘政治利益,早在 1976 年就介入了冲突。从官方角度看,这种干预是为了稳定黎巴嫩局势,防止冲突升级。然而,许多观察家指出,叙利亚也有扩张和控制黎巴嫩的野心,因为黎巴嫩在历史上和文化上与叙利亚息息相关。战争期间,叙利亚往往根据其当时的战略利益,支持黎巴嫩的各个派别和社区。这种参与有时被视为叙利亚试图施加影响并加强其在黎巴嫩的地位。内战最终随着 1989 年《塔伊夫协议》的签订而结束,该协议是在阿拉伯联盟的支持和叙利亚的监督下谈判达成的和平协议。塔伊夫协议》重新确定了黎巴嫩的教派政治平衡,改变了权力分享制度,以更好地反映该国目前的人口状况。协议还规定结束内战,建立民族和解政府。

然而,这些协议也巩固了叙利亚在黎巴嫩的影响力。战后,叙利亚在黎巴嫩保持了相当大的军事存在和政治影响力,这也是黎巴嫩和该地区紧张局势和争议的根源。叙利亚在黎巴嫩的存在直到 2005 年黎巴嫩前总理拉菲克-哈里里被暗杀后才结束,这一事件在黎巴嫩引发了大规模抗议,并增加了国际社会对叙利亚的压力。黎巴嫩决定在内战后不进行人口普查,这反映了在黎巴嫩教派政治背景下围绕人口问题的敏感性。人口普查可能会破坏黎巴嫩政治体制赖以建立的微妙平衡,因为人口结构的变化可能会使目前不同社区之间的权力分配受到质疑。

拉菲克-哈里里遇刺和 "红柏革命"(2005年)

2005年2月14日,黎巴嫩总理拉菲克-哈里里遇刺,这是黎巴嫩近代史上的一个决定性时刻。哈里里因其内战后重建政策和重建贝鲁特成为金融和文化中心的努力而广受欢迎。他的遇刺在全国引起了震动,并引发了对叙利亚的指控,叙利亚被怀疑参与其中。暗杀引发了 "锡达革命",这是一系列大规模的和平示威活动,要求结束叙利亚在黎巴嫩的影响并查明哈里里遇刺的真相。成千上万信仰各种宗教的黎巴嫩人参加了这些示威活动,给叙利亚造成了巨大压力。在民众的压力和国际社会的谴责下,叙利亚最终于2005年4月从黎巴嫩撤军,结束了在黎巴嫩近30年的军事和政治存在。

当代黎巴嫩:政治和社会挑战(2005 年至今)

与此同时,成立于 1982 年的什叶派伊斯兰组织和军事组织真主党已成为黎巴嫩政治中的重要角色。真主党是在 1982 年以色列入侵黎巴嫩的背景下在伊朗的支持下成立的,现已发展成为一个政治运动和强大的民兵组织。内战结束后,该党拒绝解除武装,理由是需要抵御以色列,保卫黎巴嫩。2006 年以色列与真主党之间的冲突进一步巩固了真主党作为阿拉伯抵抗以色列主要力量的地位。冲突开始时,真主党俘虏了两名以色列士兵,引发了以色列在黎巴嫩的激烈军事反击。尽管黎巴嫩遭受了大规模的破坏和人员伤亡,但真主党在冲突中树立了抵抗以色列的新形象,赢得了黎巴嫩部分民众和整个阿拉伯世界的大力支持。这些事件对黎巴嫩的政治动态产生了相当大的影响,揭示了黎巴嫩国内的深刻分歧以及黎巴嫩的稳定和主权所面临的持续挑战。2005 年之后,政治紧张局势、经济危机和安全挑战持续不断,反映了黎巴嫩政治和教派格局的复杂性。

约旦

英国委任统治和领土划分(20世纪初-1922年)

要了解约旦的形成,必须回到第一次世界大战后英国对巴勒斯坦的委任统治时期。1920年圣雷莫会议后,英国获得了对巴勒斯坦的委任统治权。英国首先采取的行动之一是在 1922 年开罗会议上将委任统治地划分为两个不同的区域:巴勒斯坦为一方,外约旦酋长国为另一方。这种划分既反映了地缘政治的考虑,也反映了满足当地居民愿望的愿望。阿卜杜拉是麦加谢里夫-侯赛因(Sherif Hussein)的儿子之一,在该地区发挥了重要作用,尤其是领导了反抗奥斯曼帝国的起义。为了安抚和遏制他的影响,英国人决定任命他为外约旦的埃米尔。这一决定的部分动机是为了稳定该地区局势,并为英国建立一个可靠的盟友。

犹太人移民巴勒斯坦的问题是这一时期紧张局势的主要根源。犹太复国主义者渴望在巴勒斯坦建立犹太民族家园,他们抗议英国禁止犹太人移民外约旦的政策,认为这限制了犹太人在部分委任统治地定居的可能性。

独立和约旦国家的建立(1946-1948年)

约旦河在区分外约旦(约旦河以东)和西岸(约旦河以西)方面起着决定性作用。这些地理术语被用来描述约旦河两岸的地区。约旦作为一个独立国家的形成是一个渐进的过程。1946 年,外约旦脱离英国获得独立,阿卜杜拉成为约旦哈希姆王国的第一任国王。与巴勒斯坦一样,约旦也受到了地区发展的深刻影响,尤其是1948年以色列国的建立以及随后的阿以冲突。在随后的几十年里,这些事件对约旦的政治和社会产生了相当大的影响。

阿拉伯军团在约旦历史和阿以冲突中扮演了重要角色。阿拉伯军团成立于 20 世纪 20 年代英国委任统治时期,是一支在英国军事顾问监督下开展行动的约旦军事力量。这支部队对维持外约旦领土的秩序至关重要,也是现代约旦军队的基础。1946 年英国委任统治结束,外约旦在阿卜杜拉国王的统治下获得独立,成为约旦哈希姆王国。约旦的独立标志着中东历史的转折点,使该国成为该地区的重要一员。

以色列-阿拉伯冲突及其对约旦的影响(1948-1950)

1948年,以色列宣布独立,引发了第一次阿以战争。包括约旦在内的阿拉伯邻国拒绝承认以色列的合法性,并投入军队反对这个新成立的国家。约旦阿拉伯军团被认为是当时阿拉伯国家中最有效的武装部队之一,在这场冲突中发挥了重要作用。1948 年战争期间,约旦在阿卜杜拉国王的指挥下占领了约旦河以西的约旦河西岸地区,该地区是英国对巴勒斯坦委任统治的一部分。战争结束后,约旦正式吞并了约旦河西岸,这一决定得到了阿拉伯世界的广泛认可,但并未得到国际社会的认可。吞并包括东耶路撒冷,东耶路撒冷被宣布为约旦首都,与安曼并列。约旦吞并约旦河西岸对阿以关系和巴勒斯坦冲突产生了重要影响。它还影响了约旦国内政治,因为约旦河西岸的巴勒斯坦人口成为约旦社会的重要组成部分。约旦历史上的这一时期在随后的几十年中继续影响着约旦的政治和国际关系。

1948 年约旦吞并约旦河西岸之后,政治和社会都发生了重大发展。1950 年,约旦正式吞并了约旦河西岸,这一决定对约旦的人口和政治构成产生了持久的影响。吞并之后,约旦议会一半的席位分配给了巴勒斯坦议员,这反映了统一后的约旦新的人口现实,其中现在包括了大量的巴勒斯坦人口。巴勒斯坦人在政治上融入约旦凸显了约旦吞并约旦河西岸的程度,也被一些人视为使约旦对该领土的控制合法化的努力。然而,此举也加剧了巴勒斯坦居民内部和巴勒斯坦民族主义者之间的紧张关系,他们渴望独立和建立一个独立的巴勒斯坦国。

关于约旦和以色列就主权和领土问题达成秘密协议的传言加剧了巴勒斯坦民族主义者的不满情绪。1951 年,约旦国王阿卜杜拉在吞并约旦河西岸的过程中发挥了关键作用,并努力与以色列保持良好关系,但却在耶路撒冷被一名巴勒斯坦民族主义者暗杀。这次暗杀凸显了围绕巴勒斯坦问题的深刻分歧和政治紧张局势。1967 年的六日战争是约旦和该地区的另一个重要转折点。以色列在这场冲突中占领了约旦河西岸、东耶路撒冷和其他领土,结束了约旦对这些地区的控制。这一损失对约旦的政治和人口产生了深远影响,并加剧了巴勒斯坦问题,该问题一直是约旦内政和外交政策的核心问题。1967年战争还促使巴勒斯坦解放组织(巴解组织)成为巴勒斯坦人的主要代表,并影响了随后几年阿以冲突的发展轨迹。

侯赛因国王的统治和国内挑战(1952-1999)

约旦侯赛因国王,阿卜杜拉国王的孙子,从1952年开始统治约旦,直到1999年去世。他在位期间遇到了许多重大挑战,包括约旦境内的巴勒斯坦人口问题和国王的泛阿拉伯野心。

1948 年约旦吞并了约旦河西岸,1967 年以色列成立和六日战争后巴勒斯坦难民大量涌入,侯赛因国王继承了约旦境内大量巴勒斯坦人口的复杂局势。随着国内政治和社会紧张局势的加剧,处理巴勒斯坦问题仍然是他在位期间面临的一大挑战。1970 年的 "黑九月 "危机是他在位期间最关键的时刻之一。面对约旦境内巴勒斯坦解放组织(巴解组织)战士日益壮大的力量,约旦王国的主权和稳定受到威胁,侯赛因国王下令进行残酷的军事干预,以重新控制巴解组织势力强大的难民营和城镇。这次干预导致巴解组织及其战士被逐出约旦领土,随后他们在黎巴嫩设立了总部。

尽管参与了阿以战争,尤其是 1973 年的赎罪日战争,侯赛因国王仍与以色列保持着谨慎而重要的关系。这些关系往往与其他阿拉伯国家的立场相左,但都是出于战略和安全考虑。约旦和以色列有着共同的关切,尤其是在地区稳定和巴勒斯坦问题上。侯赛因国王最终在中东和平努力中发挥了关键作用。1994 年,约旦与以色列签署了和平条约,成为继埃及之后第二个与以色列正式实现关系正常化的阿拉伯国家。该条约标志着阿以关系中的一个重要里程碑,反映了侯赛因国王不顾挑战和争议,寻求和平解决阿以冲突的愿望。

阿卜杜拉二世和现代约旦(1999年至今)

1999年,约旦国王侯赛因去世,他的儿子阿卜杜拉二世继位。阿卜杜拉二世的掌权标志着约旦新时代的开始,尽管新国王继承了其父亲的许多政治、经济和社会挑战。阿卜杜拉二世曾在国外接受教育并拥有丰富的军事经验,他接手的国家面临着复杂的内部挑战,包括处理与巴勒斯坦人民的关系、平衡民主压力与王国稳定之间的关系以及持续的经济问题。在国际上,在他的统治下,约旦继续在地区问题上扮演重要角色,包括阿以冲突和邻国危机。阿卜杜拉二世国王继承了其父的遗志,努力实现国家现代化并改善经济。他还努力推动约旦成为地区冲突的中间人和调停者,同时与西方国家,尤其是美国保持密切关系。

阿卜杜拉二世外交政策的特点是在与西方国家保持稳固关系和驾驭中东复杂动态之间取得平衡。在他的统治下,约旦继续在中东和平努力中发挥积极作用,并面临着邻国危机的影响,尤其是伊拉克和叙利亚。在国内,阿卜杜拉二世面临着加强政治和经济改革的呼声。2011 年的 "阿拉伯之春 "起义也对约旦产生了影响,尽管该国设法避免了该地区其他地方出现的大规模动荡。国王以渐进的政治改革和改善国家经济的努力应对了其中的一些挑战。

哈希姆家族在 20 世纪初的中东事件中发挥了至关重要的作用,他们的历史轨迹以违背承诺和重大政治调整为标志。哈希姆家族最初来自阿拉伯的希贾兹地区,在第一次世界大战期间和战后是阿拉伯独立和统一野心的核心。他们建立一个伟大统一的阿拉伯国家的愿望得到了欧洲列强,特别是英国的鼓励,但随后又令他们失望。

哈希姆派的元老侯赛因-本-阿里国王曾渴望建立一个覆盖中东大部分地区的伟大的阿拉伯王国。然而,1916 年的《赛克斯-皮科协定》和 1917 年的《贝尔福宣言》以及其他政治事态的发展逐渐削弱了这一愿望。最终,哈希姆人只统治了外约旦(今约旦)和伊拉克,侯赛因的另一个儿子费萨尔成为了伊拉克国王。就巴勒斯坦而言,侯赛因国王统治下的约旦在 20 世纪 90 年代签署《奥斯陆协定》之前一直积极参与其中。1967 年六日战争后,约旦将约旦河西岸输给了以色列,尽管缺乏有效控制,侯赛因国王仍继续宣称对巴勒斯坦领土拥有主权。

然而,随着1993年《奥斯陆协定》的签订,以色列和巴勒斯坦解放组织(巴解组织)相互承认,为巴勒斯坦自治奠定了基础,约旦被迫重新评估自己的立场。1988 年,侯赛因国王已经正式放弃了约旦对约旦河西岸的所有要求,转而支持巴解组织,承认巴勒斯坦人民的自决权。奥斯陆协定》巩固了这一现实,确认巴解组织是巴勒斯坦人民的合法代表,进一步边缘化了约旦在巴勒斯坦事务中的作用。因此,《奥斯陆协定》标志着约旦对巴勒斯坦野心的终结,和平进程走向了以色列人和巴勒斯坦人之间的直接谈判,约旦和其他地区行为体扮演的是辅助而非主导的角色。

约旦与国际关系与美国的战略联盟

自1946年独立以来,约旦在中东政治中一直扮演着战略角色,巧妙地平衡着国际关系,尤其是与美国的关系。这种与华盛顿的特殊关系对约旦至关重要,不仅提供经济和军事援助,还在这个经常充满不稳定和冲突的地区提供外交支持。美国的经济和军事援助一直是约旦发展和安全的支柱。美国提供了大量援助,以加强约旦的防御能力,支持其经济发展,并帮助其管理人道主义危机,如叙利亚和伊拉克难民的大量涌入。这些援助使约旦得以保持国内稳定,并在促进地区和平与安全方面发挥积极作用。在军事方面,约旦与美国之间的合作密切而富有成效。联合军事演习和培训计划加强了两国之间的联系,提高了约旦促进地区安全的能力。这种军事合作也是约旦打击恐怖主义和极端主义的关键因素。在外交上,约旦经常充当地区冲突的中间人,这一角色符合美国在该地区的利益。约旦参与了以巴和平努力,并在叙利亚和伊拉克危机中发挥了缓和作用。约旦的地理位置、相对稳定以及与美国的关系使其成为调停和解决地区冲突的关键角色。

约旦和美国之间的关系不仅是战略联盟,还反映了对该地区所面临挑战的共同理解。两国在打击恐怖主义、促进地区稳定和寻求外交解决冲突方面有着共同的目标。因此,这种关系对约旦至关重要,它使约旦能够应对中东的复杂挑战,同时受益于一个世界大国的支持。

=伊拉克

伊拉克国家的形成(第一次世界大战后)

伊拉克作为一个现代国家的形成是第一次世界大战后奥斯曼帝国解体的直接结果。我们今天所知的伊拉克是由奥斯曼帝国历史上的三个省份合并而成的:摩苏尔、巴格达和巴士拉。在殖民国家,尤其是英国的精心策划下,这次合并不仅决定了伊拉克的边界,也决定了其复杂的内部动态。

摩苏尔省位于今天伊拉克的北部,是一个具有战略意义的地区,尤其是因为它蕴藏着丰富的石油资源。摩苏尔的民族构成中库尔德人占很大比例,这进一步增加了伊拉克政治的复杂性。战后,摩苏尔的地位成为国际辩论的主题,土耳其人和英国人都对该地区提出了主权要求。最终,国际联盟做出了有利于伊拉克的裁决,将摩苏尔并入新的国家。位于中部的巴格达市是该地区的历史和文化中心。巴格达这座历史悠久的城市可以追溯到哈里发时代,在伊拉克的政治和文化生活中一直发挥着核心作用。巴格达省的民族和宗教多样性一直是现代伊拉克政治动态的关键因素。至于南部的巴士拉省,这个主要由什叶派阿拉伯人居住的地区一直是重要的商业和港口中心。巴士拉与波斯湾和阿拉伯世界的联系对伊拉克经济至关重要,并影响着伊拉克的对外关系。

在英国的授权下,将这三个不同的省份合并为一个国家并非没有困难。处理种族、宗教和部落紧张关系一直是伊拉克领导人面临的挑战。石油的发现加强了伊拉克的战略重要性,吸引了西方列强的注意,并深刻影响了该国的政治和经济发展。英国委任统治期间和之后所做的决定为伊拉克复杂的政治和社会状况奠定了基础,这些复杂状况在伊拉克现代历史上,包括萨达姆-侯赛因统治时期及之后,仍在不断显现。伊拉克由不同地区和群体组成,这是该国在下个世纪面临诸多挑战的关键因素。

英国的影响和石油利益(20 世纪初)

20 世纪上半叶,英国对伊拉克的迷恋是英帝国政策大框架的一部分,其中地缘战略和自然资源发挥了重要作用。伊拉克直通波斯湾,毗邻石油资源丰富的波斯,因此很快成为英国主要关注的领土,因为英国试图扩大其在中东的影响力。伊拉克的战略重要性与其所处的地理位置有关,它提供了通往波斯湾的通道,而波斯湾是贸易和海上交通的重要水道。这种控制权使英国在确保重要的贸易和航运路线方面占据优势,尤其是与其在印度和其他地区的殖民帝国相关的贸易和航运路线。20 世纪初,石油成为重要的战略资源,英国对伊拉克及周边地区的兴趣也随之增加。英国-波斯石油公司(后来的英国石油公司)在波斯(今伊朗)发现了石油,凸显了该地区的石油潜力。英国急于为其海军和工业确保石油供应,将伊拉克视为其能源利益的重要领土。

第一次世界大战后,国际联盟建立了英国在伊拉克的委任统治,使英国对伊拉克国家的形成拥有相当大的控制权。然而,这一时期却充满了紧张和反抗,1920 年的伊拉克起义就是证明,起义是对英国统治的重大反击,并试图植入外国的行政和政治结构。英国在伊拉克的行动以帝国目标和实际需要为指导。随着 20 世纪的发展,伊拉克成为英国政治中一个日益复杂的问题,特别是随着阿拉伯民族主义的兴起和独立要求的上升。因此,英国在伊拉克以及更广泛的中东地区所扮演的角色是帝国战略、自然资源管理和应对该地区不断变化的政治动态的混合体。

摩苏尔的作用和民族多样性(20 世纪初)

伊拉克北部的摩苏尔地区在中东的历史和政治背景下一直具有至关重要的地位。几个世纪以来,特别是在殖民时代,摩苏尔一直是英国梦寐以求的领土。摩苏尔地区石油的发现是一个重要的转折点。20 世纪初,随着石油作为全球战略资源的重要性日益明显,摩苏尔成为一块具有巨大经济价值的领土。该地区丰富的石油储量吸引了帝国列强的注意,尤其是英国,英国试图确保石油来源以满足其工业和军事需求。这种油气财富不仅激发了国际社会对摩苏尔的兴趣,而且在下个世纪伊拉克政治和经济的形成过程中发挥了关键作用。此外,摩苏尔靠近底格里斯河和幼发拉底河源头的地理位置也赋予了其特殊的战略重要性。控制这一干旱地区的水源对农业、经济和日常生活至关重要。这种地理上的重要性使摩苏尔成为国际关系和地区动态中的一个问题,尤其是在该地区水资源分配紧张的背景下。对摩苏尔的控制也被视为对整个伊拉克的稳定至关重要。由于其民族和文化的多样性,该地区的人口由库尔德人、阿拉伯人、土库曼人、亚述人和其他群体组成,因此一直是一个重要的文化和政治十字路口。管理这种多样性并将摩苏尔融入伊拉克国家一直是伊拉克历届政府面临的挑战。保持北部地区的稳定对伊拉克的民族凝聚力和统一至关重要。

格特鲁德-贝尔的贡献和现代伊拉克的奠基(20 世纪初)

格特鲁德-贝尔对现代伊拉克的形成所做的贡献是 20 世纪初西方影响中东地区重新确定边界和国家身份的一个有力例证。贝尔是英国考古学家和殖民地管理者,在伊拉克国家的建立过程中发挥了至关重要的作用,特别是她主张使用源自阿拉伯语的 "伊拉克 "一词,而不是源自希腊语的 "美索不达米亚"。这一选择象征着对该地区阿拉伯特性的承认,而不是外国强权强加的名称。然而,正如皮埃尔-让-路易萨德在分析伊拉克问题时所指出的,现代伊拉克的基础也是未来问题的摇篮。由殖民国家构想并实施的伊拉克结构将不同的种族和宗教团体集中在一个单一的国家之下,为持续的紧张局势和冲突创造了温床。逊尼派往往占少数,而什叶派占多数,这就造成了教派紧张局势和冲突,而歧视性政策和意识形态分歧又加剧了这种紧张局势和冲突。此外,伊拉克北部的一个大族群--库尔德人被边缘化,这也助长了他们要求自治和获得承认的呼声,而这些呼声往往遭到中央政府的压制。

萨达姆-侯赛因政权铁腕统治伊拉克,加剧了教派和种族分裂,这些国内紧张局势也因此加剧。两伊战争(1980-1988 年)、针对库尔德人的安法尔运动以及 1990 年入侵科威特都是伊拉克的内外政策如何受到这些权力动态影响的例子。2003 年,以美国为首的联军入侵伊拉克,萨达姆-侯赛因下台,伊拉克进入了一个新的冲突和不稳定时期,暴露出伊拉克国家基础的脆弱性。在随后的岁月里,教派暴力、内部权力斗争愈演愈烈,伊斯兰国等极端组织趁政治真空和国家秩序瓦解之机异军突起。伊拉克是一个受外来影响而形成的国家,面临着复杂的内部挑战。格特鲁德-贝尔的贡献虽然对伊拉克的形成具有重要意义,但也是国家建设和冲突大背景的一部分,而国家建设和冲突在伊拉克建国后仍在继续。

分而治之和逊尼派统治(20 世纪初)

英国殖民时期建立和管理伊拉克的方式是 "分而治之 "战略的典型范例,对伊拉克的政治和社会结构产生了深远影响。根据这种方法,殖民国家往往偏袒社会中的少数群体,使其继续掌权,从而确保其对大都市的依赖和忠诚,同时削弱民族团结。在伊拉克,尽管什叶派占人口的大多数,英国人还是扶持逊尼派少数派掌权。1920 年,哈希姆王室成员费萨尔一世成为新成立的伊拉克的统治者。尽管费萨尔的祖籍在阿拉伯半岛,但英国人还是选择了他,因为他具有泛阿拉伯的合法性,而且英国人认为他有能力将不同的民族和宗教团体统一在自己的统治之下。然而,这一决定却加剧了该国的教派和种族紧张关系。什叶派和库尔德人感到自己被边缘化,并被排除在政治权力之外,他们很快就表达了不满。早在 1925 年,什叶派和库尔德人就针对这种边缘化和逊尼派主导的政府所实施的政策爆发了起义。这些抗议活动遭到了暴力镇压,有时还得到了英国皇家空军的帮助,目的是稳定国家局势和维持殖民控制。使用武力镇压什叶派和库尔德人的起义为伊拉克的持续不稳定奠定了基础。英国支持的逊尼派统治引起了什叶派和库尔德人的长期不满,导致了伊拉克整个20世纪历史上的叛乱和镇压循环。这种态势也助长了什叶派和库尔德人的民族主义情绪,加强了他们对更大自治权甚至独立的渴望,尤其是在伊拉克北部的库尔德地区。

独立和英国的持续影响(1932 年)

伊拉克于 1932 年获得独立,这是中东历史上的关键时刻,凸显了非殖民化的复杂性和殖民国家的持续影响。伊拉克是第一次世界大战后根据国际联盟授权从零开始建立的第一个正式实现独立的国家。这一事件标志着伊拉克从英国保护国发展成为主权国家的重要阶段。伊拉克于 1932 年加入国际联盟,这标志着伊拉克成为一个独立的主权国家。然而,由于英国对伊拉克内政仍有相当大的影响力,这种独立实际上受到了阻碍。虽然伊拉克正式获得了主权,但英国继续对该国实施间接控制。

这种控制尤其体现在伊拉克政府的行政管理上,每个伊拉克部长都有一名英国助理。这些助理通常是经验丰富的行政官员,他们的作用是提供咨询,但他们的存在也象征着英国对伊拉克政治的控制。在这种情况下,伊拉克的主权在一定程度上受到了英国影响和利益的阻碍。伊拉克历史上的这一时期也充满了内部紧张局势和政治挑战。伊拉克政府虽然是主权国家,但必须应对复杂的种族和宗教分歧,同时还要应对前殖民国家的期望和压力。这些动态因素导致了一些时期的不稳定和内部冲突,反映了伊拉克从委任统治国过渡到独立国家过程中固有的困难。1932 年伊拉克独立虽然是一个重要的里程碑,但并没有结束外国对伊拉克的影响。相反,它标志着伊拉克国际关系和国内挑战新阶段的开始,并影响了其后几十年的政治和社会发展。

1941 年政变和英国干预(1941 年)

1941 年,伊拉克发生了一起关键事件,表明伊拉克独立的脆弱性和英国在该国的持续影响。这一年发生了由拉希德-阿里-盖拉尼(Rashid Ali al-Gaylani)领导的政变,引发了一系列事件,最终导致英国的军事干预。拉希德-阿里曾担任过首相,他领导了一场针对亲英现政府的政变。政变的动机是多方面的,包括阿拉伯民族主义、反对英国在伊拉克的存在和影响,以及伊拉克政治和军事精英中某些派别日益高涨的反殖民情绪。

拉希德-阿里夺取政权被视为对英国的直接威胁,尤其是因为伊拉克在第二次世界大战期间的战略地位。伊拉克的石油资源和地理位置对英国在该地区的利益至关重要,尤其是在与轴心国的战争中。作为对政变的回应,英国迅速进行了军事干预。由于担心伊拉克会受到轴心国的影响或破坏石油和供应路线,英国军队发动了一场推翻拉希德-阿里、恢复英国友好政府的战役。行动迅速而果断,结束了拉希德-阿里短暂的统治。这次干预之后,英国扶植新国王上台,重新确立了对伊拉克政治的影响力。这一时期凸显了伊拉克在外国干预面前的脆弱性,也突出了其主权独立的局限性。1941 年英国的干预也对伊拉克政治产生了持久影响,助长了反英和反殖民情绪,这种情绪继续影响着伊拉克未来的政治事件。

冷战时期的伊拉克和《巴格达条约》(1955 年)

伊拉克在冷战时期的历史是超级大国的地缘政治利益如何继续影响和塑造该地区国家内外政治的一个例子。在此期间,伊拉克成为美国对苏联实施遏制战略的关键角色。

1955 年,伊拉克在美国发起的军事和政治联盟《巴格达条约》的形成过程中发挥了重要作用。该条约也被称为 "中东条约",旨在该地区建立安全警戒线,以对抗苏联的影响和扩张。除伊拉克外,该条约还包括土耳其、伊朗、巴基斯坦和英国,在这一具有重要战略意义的地区形成了反对共产主义的统一战线。巴格达条约》符合美国的 "遏制 "政策,即试图限制苏联在全球的扩张。这一政策的动机是认为苏联的威胁日益严重,并希望防止共产主义的扩散,尤其是在中东等石油资源丰富的战略地区。

然而,伊拉克参与《巴格达条约》对内产生了影响。与西方列强结盟在伊拉克民众中引起争议,加剧了国内政治紧张局势。许多人认为该条约是外国干涉伊拉克事务的延续,并助长了某些派别的民族主义和反西方情绪。1958 年,伊拉克发生政变,推翻了君主制,建立了伊拉克共和国。政变的主要动机是反西方情绪和反对君主制的亲西方外交政策。政变后,伊拉克退出了《巴格达条约》,标志着其外交政策发生了重大变化,凸显了冷战时期伊拉克地缘政治地位的复杂性。

1958 年革命和复兴党的崛起(1958 年)

1958 年的伊拉克革命是伊拉克现代史上的一个决定性转折点,标志着君主制的终结和共和国的建立。伊拉克在这一时期发生了深刻的政治和社会变革,与此同时,阿拉伯世界其他地区也出现了重大政治发展,特别是埃及和叙利亚成立了阿拉伯联合共和国(UAR)。伊拉克军官阿卜杜勒-卡里姆-卡西姆在 1958 年推翻伊拉克哈希姆君主制的政变中发挥了关键作用。革命后,卡西姆成为伊拉克共和国首任总理。他的夺权得到了民众的广泛支持,因为许多人认为他是一位有能力带领伊拉克进入改革和更加独立、不受外国影响的时代的领导人。与此同时,1958 年,埃及和叙利亚合并成立了阿拉伯联合共和国,这是由埃及总统贾迈勒-阿卜杜勒-纳赛尔领导的泛阿拉伯统一努力。阿拉伯联合共和国代表了阿拉伯国家在阿拉伯民族主义和反帝国主义基础上实现政治统一的尝试。然而,阿卜杜勒-卡里姆-卡西姆没有加入阿拉伯团结联盟。他对伊拉克有自己的看法,与纳赛尔的模式不同。

卡西姆专注于巩固伊拉克的政权,并试图通过接触伊拉克社会中经常被边缘化的群体,特别是库尔德人和什叶派来加强内部支持。在他执政期间,伊拉克经历了一段社会和经济改革时期。特别是,卡西姆颁布了土地改革法案,并努力实现伊拉克经济的现代化。然而,他的政府也充满了政治矛盾和冲突。卡西姆对库尔德人和什叶派的政策虽然旨在包容,但也引发了与其他团体和地区势力的紧张关系。此外,他的政权还面临着稳定挑战和内部反对,包括政变企图和与敌对政治派别的冲突。

20 世纪 60 年代初,伊拉克革命后时期的特点是政治变革迅速,而且往往是暴力变革,复兴党成为一支重要的政治力量。自 1958 年革命以来一直统治伊拉克的阿卜杜勒-卡里姆-卡西姆在 1963 年的政变中被推翻并杀害。这场政变是由一群阿拉伯民族主义者和泛阿拉伯社会主义政治组织复兴党成员策划的。复兴党成立于叙利亚,在包括伊拉克在内的多个阿拉伯国家都有影响力,主张阿拉伯统一、社会主义和世俗主义。接替卡西姆担任伊拉克首脑的阿卜杜勒-萨拉姆-阿雷夫是复兴党成员,他的政治观点与前任不同。与卡西姆不同,阿雷夫赞成建立阿拉伯联合共和国,支持泛阿拉伯统一的理念。他的上台标志着伊拉克政治发生了重大变化,伊拉克的政策更加符合复兴党的理想。

1966 年,阿卜杜勒-萨拉姆-阿雷夫在一次直升机坠毁事故中丧生,导致了另一次权力交接。他的弟弟阿卜杜勒-拉赫曼-阿雷夫继任总统。阿雷夫兄弟执政期间,复兴党开始在伊拉克站稳脚跟,但他们的政权也充满了不稳定和内部权力斗争。伊拉克的复兴主义虽然与叙利亚的复兴主义有着共同的起源,但也形成了自己的特点和动力。阿卜杜勒-萨拉姆-阿雷夫和阿卜杜勒-拉赫曼-阿雷夫的政府面临着各种挑战,包括复兴党内部的紧张关系以及来自不同社会和政治团体的反对。这些紧张局势最终导致了 1968 年由复兴党伊拉克派领导的另一场政变,萨达姆-侯赛因等人在这场政变中崛起,进入伊拉克领导层。

萨达姆-侯赛因的统治和两伊战争(1979-1988 年)

萨达姆-侯赛因于 1979 年掌权,标志着伊拉克政治和社会历史进入了一个新时代。作为复兴党的主导人物,萨达姆-侯赛因推行了一系列改革和政策,旨在加强国家控制和伊拉克社会现代化,同时巩固自己的权力。萨达姆-侯赛因施政的一个重要方面是部落建国进程,这是一项旨在将传统部落结构纳入国家机器的战略。这种做法的目的是通过让部落,特别是提普利特部落参与政府机构并给予他们某些特权,来赢得他们的支持。作为回报,这些部落为萨达姆-侯赛因提供了重要支持,从而加强了他的政权。

在推行部落政策的同时,萨达姆-侯赛因还在教育、经济和住房等多个领域推出了雄心勃勃的现代化计划。这些计划旨在将伊拉克改造成一个现代化的发达国家。现代化的一个重要因素是伊拉克石油工业的国有化,这使得政府能够控制重要资源,并为其发展计划提供资金。然而,尽管进行了这些现代化努力,萨达姆-侯赛因统治下的伊拉克经济在很大程度上还是建立在贿赂主义制度的基础上。这种裙带关系制度涉及向个人和团体分配恩惠、资源和政府职位,以换取他们的政治支持。这种做法造成了对该政权的依赖,有助于维持一个效忠萨达姆-侯赛因的网络。尽管萨达姆-侯赛因的举措带来了某些经济和社会发展,但也伴随着政治压迫和侵犯人权行为。萨达姆-侯赛因对权力的巩固往往以牺牲政治自由和反对派为代价,从而导致内部紧张和冲突。

两伊战争始于 1980 年,一直持续到 1988 年,是 20 世纪最血腥、最具破坏性的冲突之一。战争由萨达姆-侯赛因发起,对伊拉克和伊朗乃至整个地区都产生了深远影响。萨达姆-侯赛因试图利用伊朗在 1979 年伊斯兰革命后的明显弱势,对伊朗发起进攻。他担心阿亚图拉-霍梅尼领导的革命会蔓延到伊拉克,特别是在该国占多数的什叶派中,并破坏他的以逊尼派为主的复兴党政权的稳定。此外,萨达姆-侯赛因的目标是建立伊拉克的地区主导地位,控制石油资源丰富的领土,尤其是阿拉伯河边境地区。战争迅速升级为一场旷日持久、代价高昂的冲突,其特点是堑壕战、化学武器袭击和巨大的人类苦难。双方有 50 多万士兵丧生,数百万人受到破坏和流离失所的影响。

就地区而言,战争导致了复杂的联盟。哈菲兹-阿萨德领导的叙利亚选择支持伊朗,尽管双方在意识形态上存在分歧,部分原因是叙利亚和伊拉克之间的竞争。伊朗还得到了总部设在黎巴嫩的什叶派激进组织真主党的支持。这些联盟反映了该地区日益加剧的政治和教派分歧。战争最终于 1988 年结束,没有明显的赢家。在联合国主持下谈判达成的停火协议基本没有改变边界,也没有做出重大赔偿。这场冲突使两国国力严重削弱,债台高筑,并为该地区未来的冲突奠定了基础,包括 1990 年伊拉克入侵科威特以及美国及其盟国随后对该地区的干预。

1988 年两伊战争的结束是一个关键时刻,标志着长达八年的激烈冲突和巨大的人类苦难的结束。在阿亚图拉-霍梅尼的领导下,伊朗最终接受了联合国安理会第 598 号决议,该决议呼吁两国立即停火并结束敌对行动。伊朗决定接受停火的背景是后方的困难日益增加,军事形势日益不利。尽管伊朗最初努力抵抗伊拉克的侵略并取得了领土,但它一直承受着巨大的经济和军事压力,而国际孤立以及旷日持久的冲突所造成的人员和物质损失又加剧了这种压力。

战争中一个特别令人不安的因素是伊拉克使用化学武器,这一战术标志着冲突暴力的急剧升级。伊拉克军队曾多次对伊朗军队甚至本国库尔德人使用化学武器,例如在 1988 年臭名昭著的哈拉布贾大屠杀中,数以千计的库尔德平民被毒气毒死。伊拉克使用化学武器受到国际社会的广泛谴责,并导致萨达姆-侯赛因政权在外交上陷入孤立。1988 年的停火结束了 20 世纪下半叶最血腥的冲突之一,但却留下了满目疮痍的国家和饱受战争创伤的地区。伊朗和伊拉克都未能实现他们在冲突开始时为自己设定的宏伟目标,战争最终以其悲剧性的徒劳和巨大的人员伤亡为特征。

入侵科威特和海湾战争(1990-1991 年)

1990 年,伊拉克在萨达姆-侯赛因的指挥下入侵科威特,在国际舞台上引发了一系列重大事件,导致了 1991 年的海湾战争。入侵科威特的动机是多方面的,包括领土要求、石油生产争端和经济紧张局势。萨达姆-侯赛因声称科威特在历史上是伊拉克的一部分,以此作为入侵的理由。他还对科威特的石油生产表示不满,指责科威特的石油生产超过了欧佩克的配额,从而导致油价下跌,影响了已经因与伊朗的长期战争而疲软的伊拉克经济。国际社会对入侵作出了迅速而坚决的反应。联合国安理会谴责了入侵行为,并对伊拉克实施了严厉的经济禁运。随后,以美国为首的国际部队组成联军,解放了科威特。虽然这次行动得到了联合国的批准,但由于美国的领导作用和重大军事贡献,人们普遍认为这次行动是由美国主导的。

1991 年 1 月开始的海湾战争短暂而激烈。大规模空袭和随后的地面行动迅速将伊拉克军队赶出了科威特。然而,对伊拉克实施的禁运给伊拉克平民造成了毁灭性后果。经济制裁加上战争期间对基础设施的破坏,导致伊拉克出现严重的人道主义危机,食品、药品和其他必需品短缺。伊拉克入侵科威特和随后的海湾战争对该地区和国际关系产生了重大影响。伊拉克发现自己在国际舞台上孤立无援,萨达姆-侯赛因面临着越来越多的内部和外部挑战。这一时期也是美国中东政策的转折点,美国加强了在该地区的军事和政治存在。

9.11 袭击和美国入侵的影响(2003 年)

2001 年 9 月 11 日之后是美国外交政策的一个重要转折点,尤其是在伊拉克问题上。在乔治-W-布什总统的领导下,伊拉克日益被视为布什所说的 "邪恶轴心 "的一部分,这种说法在打击国际恐怖主义的背景下激发了美国公众和政治想象力。尽管伊拉克没有直接参与 "9-11 "袭击事件,但布什政府提出了萨达姆-侯赛因的伊拉克拥有大规模杀伤性武器并对全球安全构成威胁的理论。这一观点被用来作为 2003 年入侵伊拉克的理由,这一决定引起了广泛争议,尤其是在伊拉克被揭露并不拥有大规模杀伤性武器之后。

以美国为首的军队入侵并随后占领伊拉克,推翻了萨达姆-侯赛因,但也导致了不可预见的后果和长期的不稳定。美国政府在伊拉克最令人诟病的政策之一是 "去复兴党化",旨在消除萨达姆-侯赛因领导的复兴党的影响力。这项政策包括解散伊拉克军队,拆除许多行政和政府机构。然而,去复兴党化造成了权力真空,加剧了伊拉克的教派和种族紧张关系。许多前军队和复兴党成员突然被剥夺了工作和地位,发现自己被边缘化了,在某些情况下还加入了叛乱组织。这种情况促使伊拉克基地组织等圣战组织出现并崛起,后来成为伊拉克和黎凡特伊斯兰国(EIIL),又称 "达伊什"(Daesh)。美国入侵后的混乱和不稳定是达伊什所代表的新圣战主义崛起的关键因素,它利用政治真空、教派紧张关系和不安全局势扩大其影响力。美国对伊拉克的干预虽然最初是为了实现民主和稳定,但却产生了深远而持久的影响,使伊拉克陷入了持续多年的冲突、暴力和不稳定时期。