Das demografische System des Ancien Régime: Homöostase

Basierend auf einem Kurs von Michel Oris[1][2]

Agrarstrukturen und ländliche Gesellschaft: Analyse der vorindustriellen europäischen Bauernschaft ● Das demografische System des Ancien Régime: Homöostase ● Entwicklung der sozioökonomischen Strukturen im 18. Jahrhundert: Vom Ancien Régime zur Moderne ● Ursprünge und Ursachen der englischen industriellen Revolution ● Strukturelle Mechanismen der industriellen Revolution ● Die Verbreitung der industriellen Revolution in Kontinentaleuropa ● Die Industrielle Revolution jenseits von Europa: die Vereinigten Staaten und Japan ● Die sozialen Kosten der industriellen Revolution ● Historische Analyse der konjunkturellen Phasen der ersten Globalisierung ● Dynamik nationaler Märkte und Globalisierung des Warenaustauschs ● Die Entstehung globaler Migrationssysteme ● Dynamiken und Auswirkungen der Globalisierung der Geldmärkte: Die zentrale Rolle Großbritanniens und Frankreichs ● Der Wandel der sozialen Strukturen und Beziehungen während der industriellen Revolution ● Zu den Ursprüngen der Dritten Welt und den Auswirkungen der Kolonialisierung ● Scheitern und Blockaden in der Dritten Welt ● Wandel der Arbeitsmethoden: Entwicklung der Produktionsverhältnisse vom Ende des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ● Das Goldene Zeitalter der westlichen Wirtschaft: Die Glorreichen Dreißig (1945-1973) ● Die Weltwirtschaft im Wandel: 1973-2007 ● Die Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates ● Rund um die Kolonialisierung: Entwicklungsängste und -hoffnungen ● Die Zeit der Brüche: Herausforderungen und Chancen in der internationalen Wirtschaft ● Globalisierung und Entwicklungsmuster in der "Dritten Welt"

Zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert herrschte im vorindustriellen Europa ein faszinierendes demografisches Gleichgewicht, das als demografische Homöostase bezeichnet wird. In dieser transformationsreichen historischen Periode entwickelten sich Gesellschaften und Volkswirtschaften vor dem Hintergrund eines demografischen Regimes, in dem das Bevölkerungswachstum durch regulierende Kräfte wie Epidemien, kriegerische Auseinandersetzungen und Hungersnöte sorgfältig ausgeglichen wurde. Diese natürliche und demografische Selbstregulierung erwies sich als Stabilitätsmotor, der eine maßvolle und nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung orchestrierte.

Dieses sensible demografische Gleichgewicht hat nicht nur ein moderates und nachhaltiges Wachstum der europäischen Bevölkerung begünstigt, sondern auch die Grundlage für einen kohärenten wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt geschaffen. Dank dieses Phänomens der Homöostase konnte Europa extreme demografische Umwälzungen vermeiden, wodurch seine vorindustriellen Volkswirtschaften und Gesellschaften in einem Rahmen allmählicher und kontrollierter Veränderungen gedeihen konnten.

In diesem Artikel werden wir die Dynamik dieses alten demografischen Regimes und seinen entscheidenden Einfluss auf das Gefüge der europäischen Volkswirtschaften und Gemeinschaften vor dem Beginn der Industrialisierung näher beleuchten.

Die Todeskrisen des Ancien Régime

Während des Ancien Régime war Europa mit häufigen und verheerenden Sterblichkeitskrisen konfrontiert, die oft durch die Metapher der vier Reiter der Apokalypse beschrieben wurden. Jeder dieser Reiter stand für eine der großen Kalamitäten, die die Gesellschaft heimsuchten und zu einer hohen Sterblichkeitsrate beitrugen.

Hungersnöte, die durch schlechte Ernten, extreme Wetterbedingungen oder wirtschaftliche Störungen verursacht wurden, waren eine immer wiederkehrende Geißel. Sie schwächte die Bevölkerung, verringerte ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und führte zu einem dramatischen Anstieg der Sterblichkeitsrate unter den Ärmsten der Armen. Auf Hungerperioden folgten oder begleiteten häufig Epidemien, die in einem Umfeld allgemeiner Schwäche einen idealen Nährboden für ihre Ausbreitung fanden. Eine weitere wichtige Todesursache waren Kriege. Neben den Toten auf den Schlachtfeldern hatten Konflikte auch negative Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion und die Infrastruktur, was zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen und einem Anstieg der indirekt kriegsbedingten Todesfälle führte. Epidemien wiederum waren vielleicht die unbarmherzigsten Reiter. Krankheiten wie die Pest oder die Cholera schlugen wahllos zu und löschten mitunter ganze Stadtviertel oder Dörfer aus. Das Fehlen wirksamer Behandlungsmethoden und der Mangel an medizinischem Wissen verschlimmerten ihre tödlichen Auswirkungen. Der Todesreiter schließlich verkörperte den tödlichen Ausgang dieser drei Plagen, aber auch die alltägliche Sterblichkeit aufgrund von Alterung, Unfällen und anderen natürlichen oder gewaltsamen Ursachen. Diese Todeskrisen regulierten durch ihre direkten und indirekten Folgen die europäische Demografie, indem sie die Bevölkerung auf einem Niveau hielten, das die damaligen Ressourcen tragen konnten.

Die Auswirkungen dieser Reiter auf die Gesellschaft des Ancien Régime waren immens, sie prägten die demografischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der Zeit unauslöschlich und hinterließen einen tiefen Eindruck in der europäischen Geschichte.

Der Hunger

Bis in die 1960er Jahre war die vorherrschende Sichtweise, dass Hunger der Hauptgrund für die Sterblichkeit im Mittelalter war. Diese Sichtweise änderte sich jedoch mit der Erkenntnis, dass zwischen Hungersnot und Hunger unterschieden werden muss. Während die Hungersnot ein katastrophales Ereignis mit massiven Todesfolgen war, war die Hungersnot eher ein alltägliches Vorkommen im mittelalterlichen Leben, das von gemäßigteren, aber häufigen Perioden der Nahrungsmittelknappheit geprägt war. In Städten wie Florenz war der landwirtschaftliche Zyklus von fast rhythmischen Hungerperioden durchzogen, wobei Episoden von Nahrungsmittelknappheit etwa alle vier Jahre auftraten. Diese Episoden standen in Zusammenhang mit den Schwankungen der landwirtschaftlichen Produktion und der Verwaltung der Getreideressourcen. Am Ende jeder Erntesaison stand die Bevölkerung vor dem Dilemma, ob sie die Produktion des Jahres verbrauchen sollte, um den unmittelbaren Bedarf zu decken, oder ob sie einen Teil davon einbehalten sollte, um die Felder für die nächste Saison zu besäen. Ein Hungerjahr konnte eintreten, wenn die Ernte lediglich ausreichte, um den unmittelbaren Bedarf der Bevölkerung zu decken, aber keinen Überschuss für Reserven oder zukünftige Aussaaten zuließ. Diese prekäre Situation wurde noch dadurch verschärft, dass ein Teil des Getreides unbedingt für die Aussaat reserviert werden musste. Eine unzureichende Produktion bedeutete, dass die Bevölkerung eine Zeit der Nahrungsbeschränkung durchstehen musste, in der die Rationen bis zur nächsten Ernte gekürzt wurden, in der Hoffnung, dass diese üppiger ausfallen würde. Diese Hungerperioden führten zwar nicht zwangsläufig zu einem Massensterben, wie es bei Hungersnöten der Fall war, aber sie hatten dennoch erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit und die Lebensdauer der Bevölkerung. Chronische Unterernährung schwächte die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und konnte indirekt die Sterblichkeit erhöhen, vor allem bei besonders anfälligen Personen wie Kindern und älteren Menschen. So spielte die Hungersnot ihre Rolle im empfindlichen demografischen Gleichgewicht des Mittelalters und formte auf subtile Weise die mittelalterliche Bevölkerungsstruktur.

Die Unterscheidung zwischen Hungersnot und Hunger ist entscheidend für das Verständnis der Lebensbedingungen und der Sterblichkeitsfaktoren im Mittelalter. Während sich die Hungersnot auf wiederkehrende Perioden von Nahrungsmittelknappheit bezieht, die bis zu einem gewissen Grad überschaubar sind, bezeichnet die Hungersnot akute Ernährungskrisen, in denen Menschen verhungern, oft als Folge von dramatischen Missernten, die durch Klimakatastrophen verursacht wurden. Ein prominentes Beispiel ist der Ausbruch eines isländischen Vulkans um 1696, der eine vorübergehende Klimaabkühlung in Europa auslöste, die manchmal als "Mini-Eiszeit" beschrieben wird. Dieses Extremereignis führte zu einem drastischen Rückgang der landwirtschaftlichen Erträge und stürzte den Kontinent in verheerende Hungersnöte. In Finnland war diese Zeit so tragisch, dass fast 30 % der Bevölkerung umkamen, was die extreme Verwundbarkeit vorindustrieller Gesellschaften gegenüber klimatischen Unwägbarkeiten unterstreicht. In Florenz zeigt die Geschichte, dass die Hungersnot zwar ein regelmäßiger Besucher war, der etwa alle vier Jahre eine schwere Zeit durchmachte, aber eine Hungersnot war eine viel sporadischere Geißel, die im Durchschnitt alle vierzig Jahre auftrat. Dieser Unterschied macht eine wichtige Tatsache deutlich: Obwohl der Hunger für viele Menschen damals ein fast ständiger Begleiter war, war ein Massensterben aufgrund von Hungersnöten relativ selten. Im Gegensatz zu früheren, bis in die 1960er Jahre weit verbreiteten Auffassungen war der Hunger also nicht die Hauptursache für die Sterblichkeit im Mittelalter. Historiker haben diese Auffassung revidiert und erkannt, dass andere Faktoren wie Epidemien und prekäre Gesundheitsbedingungen eine weitaus bedeutendere Rolle beim Massensterben spielten. Dieses nuancierte Verständnis hilft dabei, ein genaueres Bild vom Leben und den Herausforderungen zu zeichnen, denen sich die Menschen im Mittelalter gegenübersahen.

Die Kriege

Diese Grafik zeigt die Anzahl der Kriegshandlungen in Europa über einen Zeitraum von 430 Jahren, von 1320 bis 1750. Anhand der Kurve kann man erkennen, dass die militärischen Aktivitäten in diesem Zeitraum stark schwankten, mit mehreren Höhepunkten, die für Zeiten großer Konflikte stehen könnten. Diese Höhepunkte könnten für große Kriege wie den Hundertjährigen Krieg, die Italienischen Kriege, die Religionskriege in Frankreich, den Dreißigjährigen Krieg und die verschiedenen Konflikte stehen, an denen die europäischen Mächte im 17. und frühen 18. Jahrhundert beteiligt waren. Die zur Erstellung der Daten verwendete Methode der "gleitenden Dreijahressumme" besagt, dass die Zahlen über Dreijahreszeiträume geglättet wurden, um ein klareres Bild der Trends zu vermitteln, anstatt die jährlichen Schwankungen widerzuspiegeln, die chaotischer und weniger repräsentativ für die langfristigen Trends sein könnten. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Art der historischen Grafik es Forschern ermöglicht, Muster und Zyklen in der militärischen Aktivität zu erkennen und diese mit anderen historischen, wirtschaftlichen oder demografischen Ereignissen zu korrelieren, um ein besseres Verständnis der historischen Dynamik zu erlangen.

Während des Mittelalters und bis zum Beginn der Neuzeit waren Kriege in Europa eine nahezu konstante Realität. Die Art dieser Konflikte hat sich jedoch im Laufe der Jahrhunderte deutlich gewandelt und spiegelt die weiterreichenden politischen und sozialen Entwicklungen wider. Jahrhundert wurde die Konfliktlandschaft von kleinen feudalen Kriegen beherrscht. Diese oft örtlich begrenzten Zusammenstöße waren hauptsächlich auf Rivalitäten zwischen Herrschern um die Kontrolle von Land oder die Beilegung von Erbschaftsstreitigkeiten zurückzuführen. Obwohl diese Scharmützel auf lokaler Ebene gewalttätig und zerstörerisch gewesen sein mögen, waren sie hinsichtlich ihres Ausmaßes oder ihrer Folgen nicht mit den Kriegen vergleichbar, die später folgen sollten. Mit der Konsolidierung der Nationalstaaten und der Entstehung von Herrschern, die ihre Macht über ihre traditionellen Grenzen hinaus ausdehnen wollten, kam es im 14. und 15. Jahrhundert zu Konflikten von nie dagewesenem Ausmaß und nie dagewesener Zerstörungskraft. Diese neuen Staatskriege wurden von größeren und besser organisierten stehenden Armeen geführt, die oft von einem neu entstehenden bürokratischen Komplex unterstützt wurden. Der Krieg wurde so zu einem Instrument der nationalen Politik, wobei die Ziele von der territorialen Eroberung bis hin zur Behauptung der dynastischen Vorherrschaft reichten. Die Auswirkungen dieser Konflikte auf die Zivilbevölkerung waren oft indirekt, aber verheerend. Da die Logistik der Armeen noch primitiv war, beruhte die militärische Versorgung weitgehend auf der Beschlagnahmung und Plünderung der Ressourcen der durchquerten Regionen. Armeen auf Feldzügen zogen ihren Lebensunterhalt direkt aus der lokalen Wirtschaft, beschlagnahmten Ernten und Vieh, zerstörten die Infrastruktur und verbreiteten Hunger und Krankheiten unter der Zivilbevölkerung. Der Krieg wurde so zu einem Unglück für die nicht kämpfende Bevölkerung, da er ihr die für ihr Überleben notwendigen Lebensgrundlagen entzog. Es waren also nicht so sehr die Kämpfe selbst, die die meisten zivilen Todesfälle verursachten, sondern vielmehr der Zusammenbruch der lokalen Wirtschaftsstrukturen aufgrund der unersättlichen Bedürfnisse der Armeen. Diese Form des Ernährungskriegs hatte erhebliche demografische Auswirkungen und reduzierte die Bevölkerung nicht nur durch direkte Gewalt, sondern auch durch die Schaffung prekärer Lebensbedingungen, die Krankheit und Tod förderten. Der Krieg war in diesem Kontext sowohl ein Motor der Zerstörung als auch ein Vektor der demografischen Krise.

Die Militärgeschichte der Vormoderne zeigt deutlich, dass Armeen nicht nur Instrumente der Eroberung und Zerstörung waren, sondern auch mächtige Vektoren für die Verbreitung von Krankheiten. Truppenbewegungen über Kontinente und Grenzen hinweg spielten eine bedeutende Rolle bei der Verbreitung von Epidemien und verstärkten so deren Reichweite und Auswirkungen. Das historische Beispiel des Schwarzen Todes veranschaulicht diese Dynamik auf tragische Weise. Als die mongolische Armee im 14. Jahrhundert Caffa, einen genuesischen Handelsposten auf der Krim, belagerte, setzte sie unbeabsichtigt eine Kette von Ereignissen in Gang, die zu einer der größten Gesundheitskatastrophen in der Geschichte der Menschheit führen sollte. Die Beulenpest, die bereits unter den mongolischen Truppen aufgetreten war, wurde durch Überfälle und Handel auf die belagerte Bevölkerung übertragen. Mit der Krankheit infizierte Einwohner von Caffa flohen daraufhin über das Meer und kehrten nach Genua zurück. Genua war zu dieser Zeit eine wichtige Stadt in den globalen Handelsnetzen, was die schnelle Verbreitung der Pest über Italien und schließlich über ganz Europa erleichterte. Von Genua ausgehende Schiffe mit infizierten Personen an Bord brachten die Pest in viele Mittelmeerhäfen, von wo aus sich die Krankheit im Landesinneren ausbreitete und den Handelsrouten und Bevölkerungswanderungen folgte. Die Auswirkungen des Schwarzen Todes auf Europa waren kataklysmisch. Schätzungen zufolge starben zwischen 30% und 60% der europäischen Bevölkerung an dieser Pandemie, was zu einem massiven Bevölkerungsrückgang und tiefgreifenden sozialen Veränderungen führte. Es war eine brutale Erinnerung daran, wie Krieg und Handel mit Krankheiten zusammenwirken konnten, um den Lauf der Geschichte zu gestalten. Der Schwarze Tod wurde so zum Synonym für eine Zeit, in der Krankheiten die Konturen von Gesellschaften mit beispielloser Geschwindigkeit und in nie dagewesenem Ausmaß neu gestalten konnten.

Les épidémies

Cette image représente un graphique historique montrant le nombre de lieux touchés par la peste dans le nord-ouest de l'Europe de 1347 à 1800, avec une somme triennale mobile pour lisser les variations sur de courtes périodes. Ce graphique illustre clairement plusieurs épidémies majeures, où l'on peut voir des pics indiquant une forte propagation de la maladie à différents moments. Le premier et le plus prononcé des pics correspond à la pandémie de la peste noire qui a débuté en 1347. Cette vague a eu des conséquences dévastatrices sur la population de l'époque, causant la mort d'une grande partie des Européens en l'espace de quelques années. Après ce premier grand pic, le graphique montre plusieurs autres épisodes significatifs où le nombre de lieux touchés augmente, ce qui reflète les réapparitions périodiques de la maladie. Ces pics peuvent correspondre à des événements tels que de nouvelles introductions du pathogène dans la population par le commerce ou par les mouvements de troupes, ainsi que des conditions favorisant la prolifération des rats et des puces vecteurs de la maladie. Vers la fin du graphique, après 1750, on note une diminution de la fréquence et de l'intensité des épidémies, ce qui peut indiquer une meilleure compréhension de la maladie, des améliorations dans la santé publique, le développement urbain, des changements climatiques, ou d'autres facteurs qui ont aidé à réduire l'impact de la peste. Ces données sont précieuses pour comprendre l'impact de la peste sur l'histoire européenne et l'évolution des réponses humaines aux pandémies.

La relation entre la malnutrition, la maladie et la mortalité est une composante cruciale de la compréhension de la dynamique démographique historique. Dans les sociétés préindustrielles, un approvisionnement alimentaire incertain et souvent précaire contribuait à une vulnérabilité accrue aux maladies infectieuses. Les populations affamées, affaiblies par le manque d'accès régulier à une nourriture adéquate et nutritive, étaient beaucoup moins résistantes aux infections, ce qui augmentait considérablement le risque de mortalité lors d'épidémies. La peste, en particulier, a été un fléau récurrent en Europe tout au long du Moyen-âge et bien après, marquant profondément la société et l'économie. La peste noire du XIVe siècle est sans doute l'exemple le plus notoire, ayant décimé une proportion substantielle de la population européenne. La persistance de la peste jusqu'au XVIIIe siècle témoigne de l'interaction complexe entre les êtres humains, les vecteurs animaux comme les rats, et les bactéries pathogènes telles que Yersinia pestis, responsable de la peste. Les rats, porteurs des puces infectées par la bactérie, étaient omniprésents dans les villes densément peuplées et sur les navires, ce qui facilitait la transmission de la maladie. Cependant, la dispersion de la peste ne peut être attribuée aux seuls rongeurs ; les activités humaines jouaient également un rôle essentiel. Les armées en déplacement et les marchands parcourant les routes commerciales étaient des agents de transmission efficaces, car ils transportaient avec eux la maladie d'une région à l'autre, souvent à des vitesses que les sociétés de l'époque étaient mal équipées pour gérer. Ce modèle de propagation de la maladie souligne l'importance des infrastructures sociales et économiques dans la santé publique, même dans les périodes anciennes. Le contexte des épidémies de peste révèle à quel point des facteurs apparemment non liés, comme le commerce et les mouvements de troupe, peuvent avoir un impact direct et dévastateur sur la santé des populations.

La Peste Noire, qui a frappé l'Europe au milieu du XIVe siècle, est considérée comme l'une des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire humaine. L'impact démographique de cette maladie a été sans précédent, avec des estimations indiquant que jusqu'à un tiers de la population du continent a été éliminé entre 1348 et 1351. Cet événement a profondément façonné le cours de l'histoire européenne, entraînant des changements socio-économiques significatifs. La peste est une maladie infectieuse causée par la bactérie Yersinia pestis. Elle est principalement associée aux rats, mais c'est en réalité les puces qui transmettent la bactérie aux humains. La version bubonique de la peste se caractérise par l'apparition de bubons, des ganglions lymphatiques enflés, particulièrement dans l'aine, les aisselles et le cou. La maladie est extrêmement douloureuse et souvent mortelle, avec un fort taux de contagion. La propagation rapide de la peste bubonique était en partie due aux conditions d'hygiène déplorables de l'époque. La surpopulation, le manque de connaissances en matière de santé publique et la cohabitation étroite avec les rongeurs ont créé des conditions idéales pour la propagation de la maladie. Selon certaines théories, une forme de sélection naturelle a eu lieu pendant cette pandémie. Les individus les plus faibles étaient les premiers à succomber, tandis que ceux qui survivaient étaient souvent ceux qui avaient une résistance naturelle ou qui avaient développé une immunité. Cela pourrait expliquer la régression temporaire de la maladie après les premières vagues mortelles. Cependant, cette immunité n'était pas permanente; avec le temps, une nouvelle génération sans immunité naturelle est devenue vulnérable, permettant à la maladie de resurgir. Le XVIIe siècle a vu de nouvelles vagues de peste en Europe. Bien que ces épidémies aient été mortelles, elles n'ont pas atteint les niveaux catastrophiques de la Peste Noire. En France une grande partie des décès au XVIIe siècle étaient encore dus à la peste, ce qui a entraîné une "surmortalité". L'effet de la peste sur la démographie de l'Ancien Régime était tel que la croissance naturelle de la population (la différence entre les naissances et les décès) était souvent absorbée par les décès dus à la peste. Cela a conduit à une population relativement stable ou stagnante, avec peu de croissance nette à long terme en raison de la peste et d'autres maladies qui continuaient de frapper la population à intervalles réguliers.

La peste s'attaquait impitoyablement à toute la population, mais certains facteurs pouvaient rendre les individus plus vulnérables. Les jeunes adultes, souvent plus mobiles en raison de leur engagement dans le commerce, les voyages ou même en tant que soldats, étaient plus susceptibles d'être exposés à la peste. Ce groupe d'âge est également plus susceptible d'avoir des contacts sociaux étendus, ce qui augmente leur risque d'exposition aux maladies infectieuses. La mortalité élevée parmi les jeunes adultes durant les épidémies de peste avait des implications démographiques de longue portée, notamment en réduisant le nombre de naissances futures. Les individus qui mouraient avant d'avoir des enfants représentaient des "naissances perdues", un phénomène qui réduit le potentiel de croissance de la population pour les générations suivantes. Ce phénomène n'est pas unique à l'époque de la peste. Un effet similaire a été observé après la Première Guerre mondiale. La guerre a entraîné la mort de millions de jeunes hommes, constituant une génération en grande partie perdue. Les "naissances perdues" se réfèrent aux enfants que ces hommes auraient pu avoir s'ils avaient survécu. L'impact démographique de ces pertes s'est répercuté bien au-delà des champs de bataille, affectant la structure de la population pendant des décennies. La conséquence de ces deux catastrophes historiques est visible dans les pyramides des âges postérieures à ces événements, où l'on observe un déficit dans les groupes d'âge correspondants. La diminution de la population en âge de procréer a entraîné un déclin naturel de la natalité, un vieillissement de la population et une modification de la structure sociale et économique de la société. Ces changements ont souvent exigé des ajustements sociaux et économiques importants pour répondre aux nouveaux défis démographiques.

Durant la peste noire, par exemple, la population la plus vulnérable – souvent désignée par l'expression "les faibles" en termes de résilience aux maladies – a subi de lourdes pertes. Ceux qui ont survécu étaient généralement plus résistants, soit par la chance d'une exposition moins grave, soit par une résistance innée ou acquise à la maladie. Cette sélection naturelle d'un certain type a eu pour effet immédiat de réduire la mortalité globale parce que la proportion de la population qui avait survécu était plus robuste. Cependant, cette résilience n'est pas nécessairement permanente. Avec le temps, cette population "plus forte" vieillit et devient plus vulnérable à d'autres maladies ou à la réapparition de la même maladie, surtout si la maladie évolue. Par conséquent, la mortalité pourrait à nouveau augmenter, reflétant un cycle de résilience et de vulnérabilité. La courbe de mortalité serait donc marquée par des pics et des creux successifs. Après une épidémie, la mortalité baisserait alors que les individus les plus résistants survivent, mais avec le temps et sous l'effet d'autres facteurs stressants tels que la famine, les guerres ou l'émergence de nouvelles maladies, elle pourrait remonter. Cette "courbe hachurée" reflète l'interaction continue entre les facteurs de stress environnementaux et la dynamique démographique de la population. La peste a donc effacé l’excédant des naissances sur les décès. La population de la France ne peut donc pas s’accroitre et il y a un blocage démographique, les naissances en plus par rapport au décès étant effacées par la maladie. Aujourd’hui, on sait que les épidémies étaient le premier facteur de mortalité au Moyen-âge.

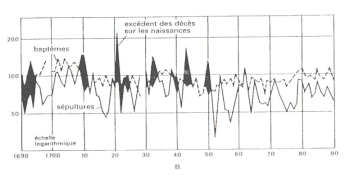

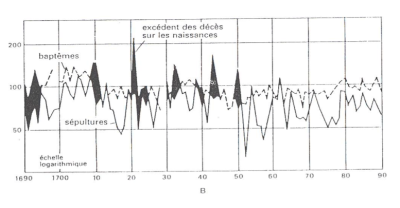

L'image représente un graphique en noir et blanc qui illustre les taux de baptêmes et de sépultures sur une période qui semble s'étendre de 1690 à 1790, avec une échelle logarithmique sur l'axe des ordonnées pour mesurer les fréquences. La courbe supérieure, marquée par une ligne noire solide et des zones ombrées, indique les baptêmes, tandis que la courbe inférieure, représentée par une ligne noire en pointillé, représente les sépultures. Le graphique montre des périodes où les baptêmes dépassent les sépultures, ce qui est indiqué par les zones où la courbe supérieure se trouve au-dessus de la courbe inférieure. Ces périodes représentent une croissance naturelle de la population, où le nombre de naissances surpasse le nombre de décès. Inversement, il y a des moments où les sépultures surpassent les baptêmes, démontrant une mortalité supérieure à la natalité, ce qui est représenté par les zones où la courbe des sépultures monte au-dessus de celle des baptêmes. Les fluctuations marquées du graphique illustrent les périodes d'excédent des décès par rapport aux naissances, avec des pics significatifs qui suggèrent des événements de mortalité de masse, comme des épidémies, des famines ou des guerres. La ligne A, qui semble être une ligne de tendance ou une moyenne mobile, aide à visualiser la tendance générale de l'excédent des décès sur les naissances sur cette période d'un siècle. La période couverte par ce graphique correspond à des moments tumultueux de l'histoire européenne, marqués par des changements sociaux, politiques et environnementaux significatifs, qui ont eu un impact profond sur la démographie de l'époque.

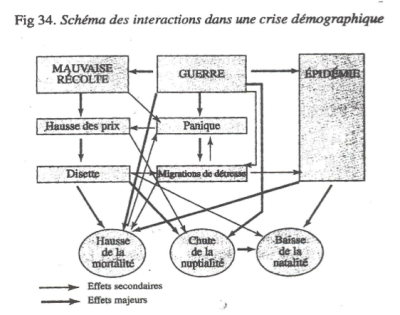

L'image présente un schéma conceptuel qui dépeint les interactions complexes au sein d'une crise démographique. Les principaux facteurs déclencheurs de cette crise sont représentés par trois grands rectangles qui se distinguent au centre du schéma : la mauvaise récolte, la guerre et l'épidémie. Ces événements centraux sont interconnectés et leurs impacts s'étendent à travers divers phénomènes socio-économiques et démographiques. La mauvaise récolte est un élément catalyseur, engendrant une hausse des prix et une disette, déclenchant ainsi des migrations de détresse. La guerre provoque la panique et aggrave la situation par le biais de migrations similaires, tandis que les épidémies augmentent directement la mortalité tout en affectant également la natalité et la nuptialité. Ces crises majeures influencent divers aspects de la vie démographique. Par exemple, l'augmentation des prix et la disette entraînent des difficultés économiques qui se répercutent sur les schémas de mariage et de reproduction, illustrés par une chute de la nuptialité et une baisse de la natalité. En outre, les épidémies, souvent exacerbées par la disette et les mouvements de population dus à la guerre, peuvent conduire à une hausse significative de la mortalité. Le schéma indique les effets directs par des lignes continues et les effets secondaires par des lignes pointillées, montrant ainsi une hiérarchie dans l'impact de ces différents événements. L'ensemble du schéma met en lumière la cascade d'effets déclenchés par les crises, démontrant comment une mauvaise récolte peut déclencher une série d'événements qui se propagent bien au-delà de ses conséquences immédiates, en provoquant des guerres, des migrations, et en facilitant la propagation d'épidémies, contribuant ainsi à une augmentation de la mortalité et à une stagnation ou un déclin de la population.

L’homéostasie grâce au contrôle de la croissance démographique

Le concept d’homéostasie

L'homéostasie est un principe fondamental qui s'applique à de nombreux systèmes biologiques et écologiques, y compris les populations humaines et leur interaction avec l'environnement. Il s'agit de la capacité d'un système à maintenir une condition interne stable malgré les changements externes. Dans le contexte de l'Ancien Régime, où la technologie et les moyens d'action sur l'environnement étaient limités, les populations devaient s'adapter continuellement pour maintenir cet équilibre dynamique avec les ressources disponibles. Les crises, telles que les famines, les épidémies et les guerres, testaient la résilience de cet équilibre. Cependant, même face à ces perturbations, les communautés s'efforçaient de rétablir l'équilibre à travers diverses stratégies de survie et d'adaptation. Les paysans, en particulier, jouaient un rôle essentiel dans le maintien de l'homéostasie démographique. Ils étaient les plus directement affectés par les mauvaises récoltes ou les changements climatiques, mais ils étaient aussi les premiers à répondre à ces défis. Par leur connaissance empirique des cycles naturels et leur capacité à ajuster leurs pratiques agricoles, ils pouvaient atténuer les impacts de ces crises. Par exemple, ils pouvaient alterner les cultures, stocker des réserves pour les années difficiles, ou adapter leur régime alimentaire pour faire face à la disette. En outre, les communautés rurales avaient souvent des systèmes de solidarité et d'entraide qui permettaient de répartir le risque et d'aider les membres les plus vulnérables en cas de crise. Ce type de résilience sociale est un autre aspect de l'homéostasie où la cohésion et l'organisation de la société contribuent à maintenir l'équilibre démographique et social. L'homéostasie, dans ce contexte, est donc moins une question de contrôle actif sur l'environnement que de réponses adaptatives qui permettent aux populations de survivre et de se rétablir après des perturbations, poursuivant ainsi le cycle de stabilité et de changement.

avant les avancées de la médecine moderne et la révolution industrielle, les populations humaines étaient fortement influencées par les principes d'homéostasie, qui régulent l'équilibre entre les ressources disponibles et le nombre de personnes qui en dépendent. Les sociétés devaient trouver des moyens de s'adapter aux limitations de leur environnement pour survivre. Les techniques agricoles comme l'assolement biennal et triennal étaient des réponses homéostatiques aux défis de la production alimentaire. Ces méthodes permettaient de reposer et de régénérer la fertilité du sol en alternant les cultures et les jachères, contribuant ainsi à prévenir l'épuisement des terres et à maintenir un niveau de production qui pouvait subvenir aux besoins de la population. Puisque l'on ne pouvait pas significativement augmenter les ressources alimentaires avant les innovations techniques et agricoles de la révolution industrielle, la régulation démographique se faisait souvent par des mécanismes sociaux et culturels. Par exemple, le système européen de mariage tardif et de célibat définitif limitait la croissance démographique en réduisant la période de fécondité des femmes et en diminuant ainsi le taux de natalité. De plus, la sélection naturelle jouait un rôle dans la dynamique des populations. Les épidémies, comme celles de la peste, et les famines éliminaient souvent les individus les plus vulnérables, laissant derrière eux une population qui avait soit une résistance naturelle soit des pratiques sociales qui contribuaient à la survie. Ce dynamisme homéostatique reflète la capacité des systèmes biologiques et sociaux à absorber les perturbations et à retourner à un état d'équilibre, bien que cet équilibre puisse se situer à un niveau différent de celui d'avant la perturbation. Comme dans les écosystèmes, où un incendie peut détruire une forêt mais est suivi par une régénération, les sociétés humaines ont développé des mécanismes pour gérer et surmonter les crises.

Micro et macro-stabilité de long terme

La perception historique de l'impuissance des populations face aux crises majeures, notamment la mort et la maladie, a longtemps été influencée par le manque apparent de moyens pour comprendre et contrôler ces événements. En effet, avant l'ère moderne et l'essor de la médecine scientifique, les causes exactes de nombreuses maladies et décès restaient souvent mystérieuses. De ce fait, les sociétés médiévales et pré-modernes étaient en grande partie dépendantes de la religion, des superstitions et des remèdes traditionnels pour tenter de faire face à ces crises. Cependant, cette vision de passivité complète a été remise en question par des recherches historiques plus récentes. Il est maintenant reconnu que même face à des forces apparemment incontrôlables, comme les épidémies de peste ou les famines, les populations de l'époque n'étaient pas entièrement résignées. Les paysans et autres classes sociales ont développé des stratégies pour atténuer les impacts des crises. Par exemple, ils ont adopté des pratiques agricoles innovantes, mis en place des mesures de quarantaine, ou même migré vers des régions moins touchées par la famine ou la maladie. Les mesures prises pouvaient aussi être de nature communautaire, comme l'organisation de la charité pour soutenir ceux qui étaient les plus touchés par la crise. De plus, les structures sociales et familiales pouvaient offrir un certain degré de résilience, en partageant les ressources et en soutenant les membres les plus vulnérables. Après la Seconde Guerre mondiale, la situation a radicalement changé avec la mise en place de systèmes de sécurité sociale dans de nombreux pays, l'avènement des soins de santé modernes et un accès accru à l'information qui a permis une meilleure compréhension et prévention des crises de santé publique. La sécurité d'existence s'est améliorée grâce à ces développements, réduisant considérablement le sentiment d'impuissance face à la maladie et à la mort.

Les régulations sociales : le système européen du mariage tardif et du célibat définitif

La mise en place : XVIème siècle – XVIIIème siècle

Au cours de la période allant du Moyen Âge jusqu'à la fin de la période pré-industrielle, les populations européennes ont mis en œuvre une stratégie de régulation démographique connue sous le nom de système européen de mariage tardif et de célibat définitif. Les données historiques révèlent que cette pratique a conduit à un âge au mariage relativement élevé et à des taux substantiels de célibat, en particulier chez les femmes. À titre d'exemple, les historiens ont documenté que pendant le XVIe siècle, l'âge moyen au premier mariage des femmes pouvait varier de 19 à 22 ans, tandis que vers le XVIIIe siècle, cet âge avait augmenté pour se situer entre 25 et 27 ans dans de nombreuses régions. Ces chiffres démontrent un décalage significatif par rapport aux normes de l'époque médiévale et contrastent nettement avec d'autres parties du monde où l'âge au mariage était nettement plus bas et où le célibat était moins courant. Le pourcentage de femmes qui ne se mariaient jamais était également notable. Les estimations indiquent qu'entre le XVIe et le XVIIIe siècle, environ 10% à 15% des femmes restaient célibataires toute leur vie. Ce taux de célibat a contribué à une limitation naturelle de la taille de la population, ce qui était particulièrement crucial dans une économie où la terre était la principale source de richesse et de subsistance. Ce système de mariage et de natalité a probablement été influencé par des facteurs économiques et sociaux. Les terres ne pouvant soutenir une population en croissance rapide, le mariage tardif et le célibat permanent ont servi de mécanisme de contrôle de la population. De plus, avec les systèmes d'héritage qui tendaient vers le partage égal des terres, avoir moins d'enfants signifiait éviter la division excessive des terres, ce qui aurait pu mener à un déclin économique des familles paysannes.

La ligne Saint Petersburg – Trieste

Le système de mariage tardif et de célibat définitif était caractéristique de certaines parties de l'Europe, notamment dans les régions occidentales et nordiques. La distinction entre l'Ouest et l'Est de l'Europe en ce qui concerne les pratiques de mariage était marquée par des différences sociales et économiques considérables. À l'Ouest, où ce système était en vigueur, on observait une ligne imaginaire allant de Saint-Pétersbourg à Trieste qui marquait la frontière de ce modèle démographique. Les paysans et les familles occidentales possédaient souvent leurs terres ou avaient des droits significatifs sur celles-ci, et l'héritage passait par la lignée familiale. Ces conditions favorisaient la mise en place d'une stratégie de limitation des naissances pour préserver l'intégrité et la viabilité des exploitations familiales. Les familles cherchaient à éviter la fragmentation des terres à travers les générations, ce qui aurait pu affaiblir leur position économique. En revanche, à l'Est de cette ligne, notamment dans les régions soumises au servage, le système était différent. Les paysans de l'Est de l'Europe étaient souvent serfs, liés à la terre de leur seigneur et ne disposaient pas de propriété qu'ils pourraient transmettre. Dans ce contexte, il n'y avait pas de pression économique immédiate pour limiter la taille de la famille par le biais du mariage tardif ou du célibat. Les pratiques matrimoniales étaient plus universelles et les mariages étaient souvent arrangés pour des raisons d'ordre social et économique, sans la considération directe d'une stratégie de préservation des terres familiales. Cette dichotomie entre l'Est et l'Ouest reflète la diversité des structures socio-économiques en Europe avant les grands bouleversements de la révolution industrielle, qui finiront par transformer en profondeur les systèmes de mariage et les structures familiales sur l'ensemble du continent.

Les effets démographiques

La période de fertilité d'une femme, souvent estimée entre 15 et 49 ans, est cruciale pour la compréhension de la dynamique démographique historique. Dans une société où l'âge moyen au mariage pour les femmes augmente, comme ce fut le cas en Europe de l'Ouest entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les implications sur la fertilité globale sont importantes. Lorsque l'âge au mariage passe de 20 à 25 ans, les femmes entament leur vie reproductive plus tard, réduisant ainsi le nombre d'années pendant lesquelles elles sont susceptibles de concevoir. Les années immédiatement après la puberté sont souvent les plus fertiles, et retarder le mariage de cinq ans peut retirer plusieurs des années les plus fertiles de la vie d'une femme. Cela pourrait résulter en une baisse du nombre moyen d'enfants par femme, car il y aurait moins d'opportunités de grossesse au cours de sa vie reproductive. Si l'on considère qu'une femme peut avoir en moyenne un enfant tous les deux ans après le mariage, en supprimant cinq années de fertilité potentiellement haute, cela pourrait équivaloir à la réduction de la naissance de deux à trois enfants par femme. Cette diminution aurait un impact significatif sur la croissance démographique globale d'une population. En effet, cette pratique de mariage tardif et de limitation des naissances n'était pas due à une meilleure compréhension de la biologie de la reproduction ou à des mesures de contraception, mais plutôt à une réponse socio-économique aux conditions de vie. En limitant le nombre de leurs enfants, les familles pouvaient mieux allouer leurs ressources limitées, éviter la subdivision excessive des terres et préserver le bien-être économique des générations suivantes. Ce phénomène a contribué à une forme de régulation naturelle de la population avant l'avènement de la planification familiale moderne.

Mariage tardif et célibat définitif

Le système de régulation de la natalité en Europe occidentale, notamment du XVIe au XVIIIe siècle, reposait en grande partie sur des normes sociales et religieuses qui décourageaient la procréation hors du cadre du mariage. Dans ce contexte, un nombre significatif de femmes ne se mariaient pas, restant célibataires ou devenant veuves sans se remarier. Si l'on prend en compte que, dans certaines régions, jusqu'à 50% des femmes pouvaient être dans cette situation à un moment donné, l'impact sur les taux de natalité globaux serait considérable. La non-mariée et la veuvage signifiaient, pour la plupart des femmes de cette époque, qu'elles n'avaient pas d'enfants légitimes, en partie à cause des strictes conventions sociales et des enseignements de l'Église catholique qui promouvait la chasteté hors du mariage. Les mariages tardifs étaient encouragés et les relations sexuelles hors mariage étaient fortement condamnées, réduisant ainsi la probabilité de naissances hors mariage. Les naissances illégitimes étaient rares, avec des estimations autour de 2% à 3%. Ceci suggère une conformité relativement élevée aux normes sociales et religieuses, ainsi qu'un contrôle efficace de la sexualité et de la reproduction hors des liens du mariage. Cette dynamique sociale a donc eu pour effet de réduire de manière significative la fécondité globale, avec une réduction estimée jusqu'à 30%. Cela a joué un rôle essentiel dans la régulation démographique de l'époque, assurant un équilibre entre la population et les ressources disponibles dans un contexte où il y avait peu de moyens d'augmenter la production de ressources environnementales. Ainsi, les structures sociales et les normes culturelles ont servi de mécanisme de contrôle de la population, maintenant la stabilité démographique en l'absence de méthodes contraceptives modernes ou d'interventions médicales pour réguler la natalité.

La structure sociale et économique de l'Europe pré-industrielle avait une influence directe sur les pratiques matrimoniales. Le concept de "mariage égal ménage" était fortement ancré dans les mentalités, signifiant qu'un mariage n'était pas seulement l'union de deux personnes mais également la formation d'un nouveau foyer autonome. Cela impliquait la nécessité d'avoir un espace de vie propre, souvent sous la forme d'une ferme ou d'une maison, où le couple pouvait s'installer et vivre de manière indépendante. Cette nécessité d'obtenir une "niche" pour vivre limitait le nombre de mariages possibles à un moment donné. Les opportunités de mariage étaient donc étroitement liées à la disponibilité du logement, qui dans les sociétés agricoles dépendait de la transmission de propriété, telle que les fermes, souvent de génération en génération. La croissance démographique était limitée par la quantité fixe de terres et de fermes, qui ne s'accroissait pas au même rythme que la population. En conséquence, les jeunes couples devaient attendre qu'une propriété se libère, soit par le décès des occupants précédents, soit lorsque ceux-ci étaient prêts à céder leur place, souvent à leurs enfants ou à d'autres membres de la famille. Cela contribuait à retarder l'âge au mariage car les jeunes gens, en particulier les hommes qui étaient souvent attendus pour prendre en charge une ferme, devaient attendre d'avoir les moyens économiques de soutenir un ménage avant de se marier. En retardant le mariage, les périodes de fécondité des femmes étaient également raccourcies, ce qui contribuait à une baisse de la natalité globale. Ainsi, les limitations économiques et les contraintes de logement jouaient un rôle déterminant dans les stratégies matrimoniales et démographiques, favorisant l'émergence du modèle européen du mariage tardif et du ménage nucléaire, qui a eu un impact profond sur les structures sociales et les dynamiques de population en Europe jusqu'à la modernisation et l'urbanisation qui ont accompagné la révolution industrielle.

Le rôle des relations familiales et des attentes envers les enfants était un facteur important dans les stratégies matrimoniales et démographiques des sociétés pré-industrielles européennes. Dans un contexte où les systèmes de retraite et de soins pour les personnes âgées étaient inexistants, les parents dépendaient de leurs enfants pour obtenir un soutien dans leur vieillesse. Cela se traduisait souvent par la nécessité pour au moins un enfant de rester célibataire pour s'occuper de ses parents. Typiquement, dans une famille avec plusieurs enfants, il n'était pas rare qu'un accord tacite ou explicite désigne une des filles pour rester à la maison et prendre soin de ses parents. Ce rôle était souvent assumé par une fille, en partie parce que les fils étaient attendus pour travailler la terre, générer des revenus et perpétuer la lignée familiale. Les filles célibataires avaient aussi moins d'opportunités économiques et sociales hors du cadre familial, les rendant plus disponibles pour prendre soin de leurs parents. Cette pratique du célibat définitif comme forme de "sacrifice" familial avait plusieurs conséquences. D'un côté, elle assurait un certain soutien pour la génération plus âgée, mais de l'autre, elle réduisait le nombre de mariages et par conséquent, la natalité. Cela fonctionnait comme un mécanisme de régulation démographique naturel au sein de la communauté, contribuant ainsi à l'équilibre entre la population et les ressources disponibles. Ces dynamiques soulignent la complexité des liens entre structure familiale, économie, et démographie dans l'Europe pré-industrielle, et comment les choix personnels étaient souvent façonnés par des nécessités économiques et des devoirs familiaux.

L'homéostasie démographique, dans le contexte des sociétés pré-industrielles, reflète un processus de régulation naturelle de la population en réponse à des événements extérieurs. Lorsque ces sociétés étaient frappées par des crises de mortalité, telles que des épidémies, des famines ou des conflits, la population diminuait considérablement. Ces crises avaient pour conséquence indirecte de libérer des "niches" économiques et sociales, telles que des fermes, des emplois ou des rôles dans la communauté, qui étaient auparavant occupées par ceux qui sont décédés. Cela créait de nouvelles opportunités pour les générations survivantes. Les jeunes couples pouvaient se marier plus tôt parce qu'il y avait moins de concurrence pour les ressources et l'espace. Comme les mariages précoces sont généralement associés à une période de fertilité plus longue et donc à un nombre potentiellement plus élevé d'enfants, la population pouvait ainsi rebondir relativement rapidement après une crise. La fertilité accrue des couples mariés jeunes compensait les pertes démographiques subies pendant la crise, ce qui permettait à la population de retourner vers un état d'équilibre, selon les principes de l'homéostasie. Ce cycle de crise et de récupération démontre la résilience des populations humaines et leur capacité à s'adapter aux conditions changeantes, bien que souvent au prix de pertes humaines considérables. C'est une démonstration du concept de l'homéostasie appliqué à la démographie, où après une perturbation extérieure majeure, les systèmes sociaux et économiques inhérents à ces communautés tendaient à ramener la population à un niveau soutenable par les ressources disponibles et les structures sociales en place.

Nuances dans le système européen : les trois Suisses

Les pratiques matrimoniales et successorales variées en Suisse reflètent la manière dont les sociétés traditionnelles s'adaptaient aux contraintes économiques et environnementales. Dans le centre de la Suisse, le système matrimonial était influencé par des réglementations strictes qui restreignaient l'accès au mariage, privilégiant ainsi les familles aisées. Cette restriction était souvent accompagnée d'une transmission des terres selon un modèle inégalitaire, généralement au profit de l'aîné des fils. Cette dynamique avait des implications significatives pour les enfants non héritiers, qui étaient contraints de chercher des moyens de subsistance en dehors de leur lieu de naissance. Cette contrainte sur le mariage et l'héritage a eu pour effet de réguler la population locale, poussant à une émigration qui contribuait à l'équilibre démographique de la région. Les enfants non héritiers, en quittant la région pour chercher fortune ailleurs, permettaient d'éviter une surpopulation qui aurait pu résulter d'une division trop fragmentée des terres agricoles, préservant ainsi l'économie rurale et la stabilité sociale de leur communauté d'origine.

Dans le Valais, la situation matrimoniale et successorale contrastait nettement avec celle du centre de la Suisse. Sans restrictions légales sur le mariage, les individus pouvaient se marier plus librement, indépendamment de leur statut économique. Lorsqu'il s'agissait de l'héritage, la tradition du Valais favorisait une répartition égalitaire des biens. Les frères qui ne devenaient pas propriétaires étaient souvent indemnisés, un arrangement qui leur permettait de démarrer leur propre vie ailleurs, souvent par l'émigration. Ces pratiques successorales égalitaires menaient régulièrement à des accords entre les frères pour maintenir les terres agricoles intactes au sein de la famille, choisissant volontairement un seul héritier pour la gestion des terres et la continuation de l'entreprise familiale. Ce faisant, ils s'assuraient que les exploitations restaient viables et que la propriété foncière ne devenait pas trop morcelée pour rester productive. En même temps, cela contribuait également à un équilibre démographique, car les frères qui partaient cherchaient des opportunités en dehors du Valais, réduisant ainsi la pression sur les ressources locales.

En Suisse italienne, la dynamique sociale et démographique était fortement impactée par la mobilité professionnelle des hommes. Un grand nombre d'hommes quittaient leur domicile pour des périodes prolongées, allant de quelques mois à plusieurs années, pour trouver du travail ailleurs. Cette migration de travailleur, souvent saisonnière, avait pour conséquence un déséquilibre notable sur le marché matrimonial local, réduisant de facto le nombre de mariages possibles en raison de l'absence prolongée des hommes. Cette absence réduisait les occasions pour de nouvelles familles de se former, limitant ainsi le taux de natalité. En outre, les conventions sociales et les valeurs religieuses prédominantes maintenaient les femmes dans des rôles traditionnels et encourageaient la fidélité conjugale. Dans un tel contexte, les femmes avaient peu d'opportunités ou de tolérance sociale pour avoir des enfants en dehors du mariage. Ainsi, les normes culturelles combinées à l'absence des hommes jouaient un rôle clé dans le maintien d'un certain équilibre démographique, limitant l'accroissement naturel de la population en Suisse italienne.

Ces diverses pratiques illustrent comment la régulation de la croissance démographique pouvait être indirectement orchestrée par des mécanismes sociaux, économiques et culturels. Ils permettaient de gérer la taille de la population selon les capacités de l'environnement et des ressources, assurant la pérennité des structures familiales et la stabilité économique des communautés.

Un retour sur la mort omniprésente

La structure traditionnelle d'une famille complète implique un engagement de long terme, où le couple reste uni de leur mariage jusqu'à la fin de la période de fécondité de la femme, généralement autour de l'âge de 50 ans. Si cette continuité est maintenue sans interruption, la théorie suggère qu'une femme pourrait avoir sept enfants en moyenne au cours de sa vie. Cependant, cette situation idéale est souvent impactée par des perturbations telles que la mortalité prématurée de l'un des conjoints. La mort prématurée d'un conjoint, que ce soit le mari ou la femme, avant que la femme n'atteigne l'âge de 50 ans, peut réduire significativement le nombre d'enfants que le couple aurait pu avoir. De telles ruptures familiales sont courantes en raison des conditions de santé, des maladies, des accidents ou d'autres facteurs de risque liés à l'époque et au contexte social et économique. Lorsque l'on prend en compte ces décès prématurés et leurs effets sur la structure familiale, le nombre moyen d'enfants par famille tend à diminuer, avec une moyenne de quatre à cinq enfants par famille. Cette réduction est également un reflet des défis de la vie familiale et des taux de mortalité de l'époque, qui influençaient fortement la démographie et la taille des ménages.

L'enfance, à travers les siècles, a toujours été une période particulièrement vulnérable pour la survie humaine, et cela était encore plus marqué dans le contexte pré-moderne où les connaissances médicales et les conditions de vie étaient loin d'être optimales. À cette époque, un nombre considérable d'enfants, soit entre 20% et 30%, ne survivaient pas à leur première année de vie. En outre, seulement la moitié des enfants nés arrivaient à l'âge de quinze ans. Cela implique qu'un couple moyen ne produisait que deux à deux et demi enfants qui atteignaient l'âge adulte, ce qui n'était guère suffisant pour plus qu'un simple remplacement de la population. En conséquence, la croissance démographique restait stagnante. Cette précarité de l'existence et la familiarité avec la mort façonnaient profondément la psyché et les pratiques sociales de l'époque. Les populations développèrent des mécanismes d'homéostasie, des stratégies pour maintenir l'équilibre démographique en dépit des incertitudes de la vie. Parallèlement, la mort était tellement omniprésente qu'elle était intégrée dans la vie quotidienne. L'origine du terme "caveau" témoigne de cette intégration; il se réfère à la pratique consistant à enterrer les membres de la famille dans la cave de la maison, souvent par manque d'espace dans les cimetières. Ce rapport à la mort est frappant lorsqu'on considère l'histoire de Paris au XVIIIème siècle. Pour des raisons de santé publique, la ville a entrepris de vider ses cimetières surpeuplés situés à l'intérieur de ses murs. Lors de cette opération, les restes de plus de 1,6 million d'individus furent exhumés et transférés dans les catacombes. Cette mesure radicale souligne à quel point la mort était courante et combien peu de place elle laissait, au sens littéral comme figuré, dans la société de l'époque. La mort n'était pas une étrangère, mais une voisine familière avec laquelle il fallait cohabiter.

L'acceptation et la familiarité avec la mort dans la société pré-moderne se manifestent également à travers l'existence de guides et de manuels enseignant comment mourir de manière appropriée, souvent sous l'intitulé d'“Ars Moriendi” ou l'art de bien mourir. Ces textes étaient répandus en Europe dès le Moyen Âge, offrant des conseils pour mourir en état de grâce, conformément aux enseignements chrétiens. Ces manuels offraient des instructions sur la façon de faire face aux tentations spirituelles qui pourraient survenir à l'approche de la mort, et comment les surmonter afin d'assurer le salut de l'âme. Ils traitaient également de l'importance de recevoir les sacrements, de faire la paix avec Dieu et les hommes, et de laisser derrière soi des instructions pour le règlement de ses affaires et la répartition de ses biens. Dans ce contexte, la mort n'était pas seulement une fin mais aussi un passage critique qui nécessitait préparation et réflexion. Même dans les moments les plus sombres, comme lorsqu'une personne était condamnée à mort, cette culture de la mort offrait une forme de consolation paradoxale: le condamné avait, contrairement à beaucoup d'autres qui mouraient subitement ou sans avertissement, la possibilité de se préparer à son dernier moment, de se repentir de ses péchés et de partir en paix avec sa conscience. Cela reflétait une perception très différente de la mort de celle que nous avons aujourd'hui, où la mort subite est souvent considérée comme la plus cruelle, tandis que dans ces temps plus anciens, une telle mort sans préparation était perçue comme une tragédie pour l'âme.

Annexes

- Carbonnier-Burkard Marianne. Les manuels réformés de préparation à la mort. In: Revue de l'histoire des religions, tome 217 n°3, 2000. La prière dans le christianisme moderne. pp. 363-380. url :/web/revues/home/prescript/article/rhr_0035-1423_2000_num_217_3_103