Das demografische System des Ancien Régime: Homöostase

Basierend auf einem Kurs von Michel Oris[1][2]

Agrarstrukturen und ländliche Gesellschaft: Analyse der vorindustriellen europäischen Bauernschaft ● Das demografische System des Ancien Régime: Homöostase ● Entwicklung der sozioökonomischen Strukturen im 18. Jahrhundert: Vom Ancien Régime zur Moderne ● Ursprünge und Ursachen der englischen industriellen Revolution ● Strukturelle Mechanismen der industriellen Revolution ● Die Verbreitung der industriellen Revolution in Kontinentaleuropa ● Die Industrielle Revolution jenseits von Europa: die Vereinigten Staaten und Japan ● Die sozialen Kosten der industriellen Revolution ● Historische Analyse der konjunkturellen Phasen der ersten Globalisierung ● Dynamik nationaler Märkte und Globalisierung des Warenaustauschs ● Die Entstehung globaler Migrationssysteme ● Dynamiken und Auswirkungen der Globalisierung der Geldmärkte: Die zentrale Rolle Großbritanniens und Frankreichs ● Der Wandel der sozialen Strukturen und Beziehungen während der industriellen Revolution ● Zu den Ursprüngen der Dritten Welt und den Auswirkungen der Kolonialisierung ● Scheitern und Blockaden in der Dritten Welt ● Wandel der Arbeitsmethoden: Entwicklung der Produktionsverhältnisse vom Ende des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ● Das Goldene Zeitalter der westlichen Wirtschaft: Die Glorreichen Dreißig (1945-1973) ● Die Weltwirtschaft im Wandel: 1973-2007 ● Die Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates ● Rund um die Kolonialisierung: Entwicklungsängste und -hoffnungen ● Die Zeit der Brüche: Herausforderungen und Chancen in der internationalen Wirtschaft ● Globalisierung und Entwicklungsmuster in der "Dritten Welt"

Zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert herrschte im vorindustriellen Europa ein faszinierendes demografisches Gleichgewicht, das als demografische Homöostase bezeichnet wird. In dieser transformationsreichen historischen Periode entwickelten sich Gesellschaften und Volkswirtschaften vor dem Hintergrund eines demografischen Regimes, in dem das Bevölkerungswachstum durch regulierende Kräfte wie Epidemien, kriegerische Auseinandersetzungen und Hungersnöte sorgfältig ausgeglichen wurde. Diese natürliche und demografische Selbstregulierung erwies sich als Stabilitätsmotor, der eine maßvolle und nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung orchestrierte.

Dieses sensible demografische Gleichgewicht hat nicht nur ein moderates und nachhaltiges Wachstum der europäischen Bevölkerung begünstigt, sondern auch die Grundlage für einen kohärenten wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt geschaffen. Dank dieses Phänomens der Homöostase konnte Europa extreme demografische Umwälzungen vermeiden, wodurch seine vorindustriellen Volkswirtschaften und Gesellschaften in einem Rahmen allmählicher und kontrollierter Veränderungen gedeihen konnten.

In diesem Artikel werden wir die Dynamik dieses alten demografischen Regimes und seinen entscheidenden Einfluss auf das Gefüge der europäischen Volkswirtschaften und Gemeinschaften vor dem Beginn der Industrialisierung näher beleuchten.

Die Todeskrisen des Ancien Régime

Während des Ancien Régime war Europa mit häufigen und verheerenden Sterblichkeitskrisen konfrontiert, die oft durch die Metapher der vier Reiter der Apokalypse beschrieben wurden. Jeder dieser Reiter stand für eine der großen Kalamitäten, die die Gesellschaft heimsuchten und zu einer hohen Sterblichkeitsrate beitrugen.

Hungersnöte, die durch schlechte Ernten, extreme Wetterbedingungen oder wirtschaftliche Störungen verursacht wurden, waren eine immer wiederkehrende Geißel. Sie schwächte die Bevölkerung, verringerte ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und führte zu einem dramatischen Anstieg der Sterblichkeitsrate unter den Ärmsten der Armen. Auf Hungerperioden folgten oder begleiteten häufig Epidemien, die in einem Umfeld allgemeiner Schwäche einen idealen Nährboden für ihre Ausbreitung fanden. Eine weitere wichtige Todesursache waren Kriege. Neben den Toten auf den Schlachtfeldern hatten Konflikte auch negative Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion und die Infrastruktur, was zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen und einem Anstieg der indirekt kriegsbedingten Todesfälle führte. Epidemien wiederum waren vielleicht die unbarmherzigsten Reiter. Krankheiten wie die Pest oder die Cholera schlugen wahllos zu und löschten mitunter ganze Stadtviertel oder Dörfer aus. Das Fehlen wirksamer Behandlungsmethoden und der Mangel an medizinischem Wissen verschlimmerten ihre tödlichen Auswirkungen. Der Todesreiter schließlich verkörperte den tödlichen Ausgang dieser drei Plagen, aber auch die alltägliche Sterblichkeit aufgrund von Alterung, Unfällen und anderen natürlichen oder gewaltsamen Ursachen. Diese Todeskrisen regulierten durch ihre direkten und indirekten Folgen die europäische Demografie, indem sie die Bevölkerung auf einem Niveau hielten, das die damaligen Ressourcen tragen konnten.

Die Auswirkungen dieser Reiter auf die Gesellschaft des Ancien Régime waren immens, sie prägten die demografischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der Zeit unauslöschlich und hinterließen einen tiefen Eindruck in der europäischen Geschichte.

Der Hunger

Bis in die 1960er Jahre war die vorherrschende Sichtweise, dass Hunger der Hauptgrund für die Sterblichkeit im Mittelalter war. Diese Sichtweise änderte sich jedoch mit der Erkenntnis, dass zwischen Hungersnot und Hunger unterschieden werden muss. Während die Hungersnot ein katastrophales Ereignis mit massiven Todesfolgen war, war die Hungersnot eher ein alltägliches Vorkommen im mittelalterlichen Leben, das von gemäßigteren, aber häufigen Perioden der Nahrungsmittelknappheit geprägt war. In Städten wie Florenz war der landwirtschaftliche Zyklus von fast rhythmischen Hungerperioden durchzogen, wobei Episoden von Nahrungsmittelknappheit etwa alle vier Jahre auftraten. Diese Episoden standen in Zusammenhang mit den Schwankungen der landwirtschaftlichen Produktion und der Verwaltung der Getreideressourcen. Am Ende jeder Erntesaison stand die Bevölkerung vor dem Dilemma, ob sie die Produktion des Jahres verbrauchen sollte, um den unmittelbaren Bedarf zu decken, oder ob sie einen Teil davon einbehalten sollte, um die Felder für die nächste Saison zu besäen. Ein Hungerjahr konnte eintreten, wenn die Ernte lediglich ausreichte, um den unmittelbaren Bedarf der Bevölkerung zu decken, aber keinen Überschuss für Reserven oder zukünftige Aussaaten zuließ. Diese prekäre Situation wurde noch dadurch verschärft, dass ein Teil des Getreides unbedingt für die Aussaat reserviert werden musste. Eine unzureichende Produktion bedeutete, dass die Bevölkerung eine Zeit der Nahrungsbeschränkung durchstehen musste, in der die Rationen bis zur nächsten Ernte gekürzt wurden, in der Hoffnung, dass diese üppiger ausfallen würde. Diese Hungerperioden führten zwar nicht zwangsläufig zu einem Massensterben, wie es bei Hungersnöten der Fall war, aber sie hatten dennoch erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit und die Lebensdauer der Bevölkerung. Chronische Unterernährung schwächte die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und konnte indirekt die Sterblichkeit erhöhen, vor allem bei besonders anfälligen Personen wie Kindern und älteren Menschen. So spielte die Hungersnot ihre Rolle im empfindlichen demografischen Gleichgewicht des Mittelalters und formte auf subtile Weise die mittelalterliche Bevölkerungsstruktur.

Die Unterscheidung zwischen Hungersnot und Hunger ist entscheidend für das Verständnis der Lebensbedingungen und der Sterblichkeitsfaktoren im Mittelalter. Während sich die Hungersnot auf wiederkehrende Perioden von Nahrungsmittelknappheit bezieht, die bis zu einem gewissen Grad überschaubar sind, bezeichnet die Hungersnot akute Ernährungskrisen, in denen Menschen verhungern, oft als Folge von dramatischen Missernten, die durch Klimakatastrophen verursacht wurden. Ein prominentes Beispiel ist der Ausbruch eines isländischen Vulkans um 1696, der eine vorübergehende Klimaabkühlung in Europa auslöste, die manchmal als "Mini-Eiszeit" beschrieben wird. Dieses Extremereignis führte zu einem drastischen Rückgang der landwirtschaftlichen Erträge und stürzte den Kontinent in verheerende Hungersnöte. In Finnland war diese Zeit so tragisch, dass fast 30 % der Bevölkerung umkamen, was die extreme Verwundbarkeit vorindustrieller Gesellschaften gegenüber klimatischen Unwägbarkeiten unterstreicht. In Florenz zeigt die Geschichte, dass die Hungersnot zwar ein regelmäßiger Besucher war, der etwa alle vier Jahre eine schwere Zeit durchmachte, aber eine Hungersnot war eine viel sporadischere Geißel, die im Durchschnitt alle vierzig Jahre auftrat. Dieser Unterschied macht eine wichtige Tatsache deutlich: Obwohl der Hunger für viele Menschen damals ein fast ständiger Begleiter war, war ein Massensterben aufgrund von Hungersnöten relativ selten. Im Gegensatz zu früheren, bis in die 1960er Jahre weit verbreiteten Auffassungen war der Hunger also nicht die Hauptursache für die Sterblichkeit im Mittelalter. Historiker haben diese Auffassung revidiert und erkannt, dass andere Faktoren wie Epidemien und prekäre Gesundheitsbedingungen eine weitaus bedeutendere Rolle beim Massensterben spielten. Dieses nuancierte Verständnis hilft dabei, ein genaueres Bild vom Leben und den Herausforderungen zu zeichnen, denen sich die Menschen im Mittelalter gegenübersahen.

Die Kriege

Diese Grafik zeigt die Anzahl der Kriegshandlungen in Europa über einen Zeitraum von 430 Jahren, von 1320 bis 1750. Anhand der Kurve kann man erkennen, dass die militärischen Aktivitäten in diesem Zeitraum stark schwankten, mit mehreren Höhepunkten, die für Zeiten großer Konflikte stehen könnten. Diese Höhepunkte könnten für große Kriege wie den Hundertjährigen Krieg, die Italienischen Kriege, die Religionskriege in Frankreich, den Dreißigjährigen Krieg und die verschiedenen Konflikte stehen, an denen die europäischen Mächte im 17. und frühen 18. Jahrhundert beteiligt waren. Die zur Erstellung der Daten verwendete Methode der "gleitenden Dreijahressumme" besagt, dass die Zahlen über Dreijahreszeiträume geglättet wurden, um ein klareres Bild der Trends zu vermitteln, anstatt die jährlichen Schwankungen widerzuspiegeln, die chaotischer und weniger repräsentativ für die langfristigen Trends sein könnten. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Art der historischen Grafik es Forschern ermöglicht, Muster und Zyklen in der militärischen Aktivität zu erkennen und diese mit anderen historischen, wirtschaftlichen oder demografischen Ereignissen zu korrelieren, um ein besseres Verständnis der historischen Dynamik zu erlangen.

Während des Mittelalters und bis zum Beginn der Neuzeit waren Kriege in Europa eine nahezu konstante Realität. Die Art dieser Konflikte hat sich jedoch im Laufe der Jahrhunderte deutlich gewandelt und spiegelt die weiterreichenden politischen und sozialen Entwicklungen wider. Jahrhundert wurde die Konfliktlandschaft von kleinen feudalen Kriegen beherrscht. Diese oft örtlich begrenzten Zusammenstöße waren hauptsächlich auf Rivalitäten zwischen Herrschern um die Kontrolle von Land oder die Beilegung von Erbschaftsstreitigkeiten zurückzuführen. Obwohl diese Scharmützel auf lokaler Ebene gewalttätig und zerstörerisch gewesen sein mögen, waren sie hinsichtlich ihres Ausmaßes oder ihrer Folgen nicht mit den Kriegen vergleichbar, die später folgen sollten. Mit der Konsolidierung der Nationalstaaten und der Entstehung von Herrschern, die ihre Macht über ihre traditionellen Grenzen hinaus ausdehnen wollten, kam es im 14. und 15. Jahrhundert zu Konflikten von nie dagewesenem Ausmaß und nie dagewesener Zerstörungskraft. Diese neuen Staatskriege wurden von größeren und besser organisierten stehenden Armeen geführt, die oft von einem neu entstehenden bürokratischen Komplex unterstützt wurden. Der Krieg wurde so zu einem Instrument der nationalen Politik, wobei die Ziele von der territorialen Eroberung bis hin zur Behauptung der dynastischen Vorherrschaft reichten. Die Auswirkungen dieser Konflikte auf die Zivilbevölkerung waren oft indirekt, aber verheerend. Da die Logistik der Armeen noch primitiv war, beruhte die militärische Versorgung weitgehend auf der Beschlagnahmung und Plünderung der Ressourcen der durchquerten Regionen. Armeen auf Feldzügen zogen ihren Lebensunterhalt direkt aus der lokalen Wirtschaft, beschlagnahmten Ernten und Vieh, zerstörten die Infrastruktur und verbreiteten Hunger und Krankheiten unter der Zivilbevölkerung. Der Krieg wurde so zu einem Unglück für die nicht kämpfende Bevölkerung, da er ihr die für ihr Überleben notwendigen Lebensgrundlagen entzog. Es waren also nicht so sehr die Kämpfe selbst, die die meisten zivilen Todesfälle verursachten, sondern vielmehr der Zusammenbruch der lokalen Wirtschaftsstrukturen aufgrund der unersättlichen Bedürfnisse der Armeen. Diese Form des Ernährungskriegs hatte erhebliche demografische Auswirkungen und reduzierte die Bevölkerung nicht nur durch direkte Gewalt, sondern auch durch die Schaffung prekärer Lebensbedingungen, die Krankheit und Tod förderten. Der Krieg war in diesem Kontext sowohl ein Motor der Zerstörung als auch ein Vektor der demografischen Krise.

Die Militärgeschichte der Vormoderne zeigt deutlich, dass Armeen nicht nur Instrumente der Eroberung und Zerstörung waren, sondern auch mächtige Vektoren für die Verbreitung von Krankheiten. Truppenbewegungen über Kontinente und Grenzen hinweg spielten eine bedeutende Rolle bei der Verbreitung von Epidemien und verstärkten so deren Reichweite und Auswirkungen. Das historische Beispiel des Schwarzen Todes veranschaulicht diese Dynamik auf tragische Weise. Als die mongolische Armee im 14. Jahrhundert Caffa, einen genuesischen Handelsposten auf der Krim, belagerte, setzte sie unbeabsichtigt eine Kette von Ereignissen in Gang, die zu einer der größten Gesundheitskatastrophen in der Geschichte der Menschheit führen sollte. Die Beulenpest, die bereits unter den mongolischen Truppen aufgetreten war, wurde durch Überfälle und Handel auf die belagerte Bevölkerung übertragen. Mit der Krankheit infizierte Einwohner von Caffa flohen daraufhin über das Meer und kehrten nach Genua zurück. Genua war zu dieser Zeit eine wichtige Stadt in den globalen Handelsnetzen, was die schnelle Verbreitung der Pest über Italien und schließlich über ganz Europa erleichterte. Von Genua ausgehende Schiffe mit infizierten Personen an Bord brachten die Pest in viele Mittelmeerhäfen, von wo aus sich die Krankheit im Landesinneren ausbreitete und den Handelsrouten und Bevölkerungswanderungen folgte. Die Auswirkungen des Schwarzen Todes auf Europa waren kataklysmisch. Schätzungen zufolge starben zwischen 30% und 60% der europäischen Bevölkerung an dieser Pandemie, was zu einem massiven Bevölkerungsrückgang und tiefgreifenden sozialen Veränderungen führte. Es war eine brutale Erinnerung daran, wie Krieg und Handel mit Krankheiten zusammenwirken konnten, um den Lauf der Geschichte zu gestalten. Der Schwarze Tod wurde so zum Synonym für eine Zeit, in der Krankheiten die Konturen von Gesellschaften mit beispielloser Geschwindigkeit und in nie dagewesenem Ausmaß neu gestalten konnten.

Die Epidemien

Diese Abbildung zeigt eine historische Grafik, die die Anzahl der von der Pest betroffenen Orte in Nordwesteuropa von 1347 bis 1800 zeigt, mit einer gleitenden Dreijahressumme, um Schwankungen über kurze Zeiträume zu glätten. Diese Grafik zeigt deutlich mehrere große Epidemien, bei denen Spitzenwerte zu erkennen sind, die auf eine starke Ausbreitung der Krankheit zu verschiedenen Zeiten hindeuten. Der erste und am stärksten ausgeprägte Peak entspricht der Pandemie des Schwarzen Todes, die im Jahr 1347 begann. Diese Welle hatte verheerende Folgen für die damalige Bevölkerung und führte dazu, dass ein Großteil der Europäer innerhalb weniger Jahre starb. Nach diesem ersten großen Höhepunkt zeigt die Grafik mehrere andere signifikante Episoden, in denen die Anzahl der betroffenen Orte zunimmt, was das periodische Wiederauftreten der Krankheit widerspiegelt. Diese Spitzen können mit Ereignissen wie der erneuten Einschleppung des Erregers in die Bevölkerung durch Handel oder Truppenbewegungen sowie mit Bedingungen, die die Verbreitung von Ratten und Flöhen, die die Krankheit übertragen, begünstigen, korrespondieren. Gegen Ende der Grafik, nach 1750, ist ein Rückgang der Häufigkeit und Intensität von Epidemien zu verzeichnen, was auf ein besseres Verständnis der Krankheit, Verbesserungen im Gesundheitswesen, Stadtentwicklung, Klimaveränderungen oder andere Faktoren hindeuten könnte, die dazu beitrugen, die Auswirkungen der Pest zu verringern. Diese Daten sind wertvoll, um die Auswirkungen der Pest auf die europäische Geschichte und die Entwicklung der menschlichen Reaktionen auf Pandemien zu verstehen.

Die Beziehung zwischen Unterernährung, Krankheit und Sterblichkeit ist ein entscheidender Bestandteil des Verständnisses der historischen Bevölkerungsdynamik. In vorindustriellen Gesellschaften trug eine unsichere und oft prekäre Nahrungsmittelversorgung zu einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionskrankheiten bei. Hungernde Bevölkerungsgruppen, die durch den fehlenden regelmäßigen Zugang zu angemessener und nahrhafter Nahrung geschwächt waren, waren weitaus weniger widerstandsfähig gegen Infektionen, was das Sterberisiko bei Epidemien erheblich erhöhte. Insbesondere die Pest war während des gesamten Mittelalters und noch lange danach eine immer wiederkehrende Plage in Europa, die Gesellschaft und Wirtschaft tiefgreifend prägte. Der Schwarze Tod im 14. Jahrhundert ist wohl das prominenteste Beispiel, das einen erheblichen Teil der europäischen Bevölkerung dezimierte. Die Tatsache, dass die Pest bis ins 18. Jahrhundert hinein anhielt, zeugt von der komplexen Interaktion zwischen Menschen, tierischen Vektoren wie Ratten und krankheitserregenden Bakterien wie Yersinia pestis, die die Pest verursacht. Ratten, die mit dem Bakterium infizierte Flöhe trugen, waren in dicht besiedelten Städten und auf Schiffen allgegenwärtig, was die Übertragung der Krankheit erleichterte. Die Verbreitung der Pest kann jedoch nicht allein den Nagetieren zugeschrieben werden; auch menschliche Aktivitäten spielten eine wesentliche Rolle. Durchziehende Armeen und Händler auf den Handelsrouten waren effektive Übertragungsagenten, da sie die Krankheit von einer Region in die andere mit sich trugen, oft mit Geschwindigkeiten, für deren Bewältigung die damaligen Gesellschaften schlecht ausgerüstet waren. Dieses Muster der Krankheitsausbreitung unterstreicht die Bedeutung der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur für die öffentliche Gesundheit auch in früheren Zeiten. Im Zusammenhang mit Pestepidemien wird deutlich, wie stark scheinbar unverbundene Faktoren wie Handel und Truppenbewegungen direkte und verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung haben können.

Der Schwarze Tod, der Europa Mitte des 14. Jahrhunderts heimsuchte, gilt als eine der verheerendsten Pandemien in der Geschichte der Menschheit. Die demografischen Auswirkungen dieser Krankheit waren beispiellos, wobei Schätzungen zufolge zwischen 1348 und 1351 bis zu einem Drittel der Bevölkerung des Kontinents ausgelöscht wurde. Dieses Ereignis hat den Verlauf der europäischen Geschichte stark geprägt und zu bedeutenden sozioökonomischen Veränderungen geführt. Die Pest ist eine Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Yersinia pestis verursacht wird. Sie wird hauptsächlich mit Ratten in Verbindung gebracht, aber in Wirklichkeit sind es Flöhe, die das Bakterium auf den Menschen übertragen. Die bubonische Version der Pest zeichnet sich durch das Auftreten von Bubonen, geschwollenen Lymphknoten, besonders in der Leiste, den Achselhöhlen und am Hals aus. Die Krankheit ist äußerst schmerzhaft und oft tödlich, mit einer hohen Ansteckungsrate. Die schnelle Ausbreitung der Beulenpest war zum Teil auf die damaligen schlechten hygienischen Bedingungen zurückzuführen. Überbevölkerung, mangelndes Wissen über die öffentliche Gesundheit und das enge Zusammenleben mit Nagetieren schufen ideale Bedingungen für die Ausbreitung der Krankheit. Einigen Theorien zufolge fand während dieser Pandemie eine Form der natürlichen Auslese statt. Die schwächsten Individuen erlagen als erste, während diejenigen, die überlebten, häufig diejenigen waren, die eine natürliche Resistenz besaßen oder eine Immunität entwickelt hatten. Dies könnte den vorübergehenden Rückgang der Krankheit nach den ersten tödlichen Wellen erklären. Diese Immunität war jedoch nicht von Dauer; mit der Zeit wurde eine neue Generation ohne natürliche Immunität anfällig, sodass die Krankheit wieder ausbrechen konnte. Im 17. Jahrhundert kam es in Europa zu neuen Pestwellen. Obwohl diese Epidemien tödlich waren, erreichten sie nicht die katastrophalen Ausmaße des Schwarzen Tods. In Frankreich war ein Großteil der Todesfälle im 17. Jahrhundert immer noch auf die Pest zurückzuführen, was zu einer "Übersterblichkeit" führte. Die Auswirkungen der Pest auf die Demografie des Ancien Régime waren so groß, dass das natürliche Bevölkerungswachstum (die Differenz zwischen Geburten und Todesfällen) häufig von den pestbedingten Todesfällen aufgezehrt wurde. Dies führte zu einer relativ stabilen oder stagnierenden Bevölkerung mit wenig langfristigem Nettowachstum aufgrund der Pest und anderer Krankheiten, die die Bevölkerung weiterhin in regelmäßigen Abständen heimsuchten.

Die Pest griff erbarmungslos die gesamte Bevölkerung an, aber es gab Faktoren, die einzelne Personen anfälliger machen konnten. Junge Erwachsene, die aufgrund ihrer Beschäftigung im Handel, auf Reisen oder sogar als Soldaten oft mobiler waren, waren eher der Pest ausgesetzt. Diese Altersgruppe hatte auch eher ausgedehnte soziale Kontakte, was ihr Risiko, ansteckenden Krankheiten ausgesetzt zu sein, erhöhte. Die hohe Sterblichkeit unter jungen Erwachsenen während der Pestepidemien hatte weitreichende demografische Auswirkungen, insbesondere durch die Verringerung der Anzahl zukünftiger Geburten. Personen, die starben, bevor sie Kinder bekamen, stellten "verlorene Geburten" dar, ein Phänomen, das das Potenzial des Bevölkerungswachstums für die nachfolgenden Generationen verringert. Dieses Phänomen war nicht einzigartig für die Zeit der Pest. Ein ähnlicher Effekt war auch nach dem Ersten Weltkrieg zu beobachten. Im Krieg starben Millionen junger Männer und bildeten eine weitgehend verlorene Generation. Die "verlorenen Geburten" beziehen sich auf die Kinder, die diese Männer hätten haben können, wenn sie überlebt hätten. Die demografischen Auswirkungen dieser Verluste wirkten sich weit über die Schlachtfelder hinaus aus und beeinflussten die Bevölkerungsstruktur über Jahrzehnte hinweg. Die Folge dieser beiden historischen Katastrophen ist in den Alterspyramiden nach diesen Ereignissen sichtbar, wo ein Defizit in den entsprechenden Altersgruppen zu beobachten ist. Der Rückgang der Bevölkerung im gebärfähigen Alter führte zu einem natürlichen Rückgang der Geburtenrate, einer Überalterung der Bevölkerung und einer Veränderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Gesellschaft. Diese Veränderungen erforderten oftmals erhebliche soziale und wirtschaftliche Anpassungen, um den neuen demografischen Herausforderungen gerecht zu werden.

Während des Schwarzen Todes beispielsweise erlitt die am stärksten gefährdete Bevölkerung - in Bezug auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten oft als "die Schwachen" bezeichnet - schwere Verluste. Diejenigen, die überlebten, waren in der Regel widerstandsfähiger, entweder durch das Glück einer weniger schweren Exposition oder durch eine angeborene oder erworbene Resistenz gegen die Krankheit. Diese natürliche Selektion einer bestimmten Art hatte unmittelbar zur Folge, dass die Gesamtsterblichkeit sank, weil der Anteil der Bevölkerung, der überlebt hatte, robuster war. Diese Widerstandsfähigkeit ist jedoch nicht unbedingt von Dauer. Im Laufe der Zeit altert diese "stärkere" Population und wird anfälliger für andere Krankheiten oder das Wiederauftreten derselben Krankheit, insbesondere wenn die Krankheit fortschreitet. Folglich könnte die Sterblichkeit wieder ansteigen, was einen Zyklus von Widerstandsfähigkeit und Anfälligkeit widerspiegelt. Die Sterblichkeitskurve wäre also durch aufeinanderfolgende Spitzen und Täler gekennzeichnet. Nach einer Epidemie würde die Sterblichkeit sinken, während die widerstandsfähigsten Individuen überleben, doch mit der Zeit und unter dem Einfluss anderer Stressfaktoren wie Hunger, Kriege oder dem Auftreten neuer Krankheiten könnte sie wieder ansteigen. Diese "schraffierte Kurve" spiegelt die ständige Wechselwirkung zwischen Umweltstressoren und der demografischen Dynamik der Bevölkerung wider. Die Pest hat also den Überschuss der Geburten über die Todesfälle ausgelöscht. Die Bevölkerung Frankreichs kann also nicht wachsen und es kommt zu einer demografischen Blockade, da die über die Todesfälle hinausgehenden Geburten durch die Krankheit ausgelöscht werden. Heute weiß man, dass Epidemien im Mittelalter der wichtigste Todesfaktor waren.

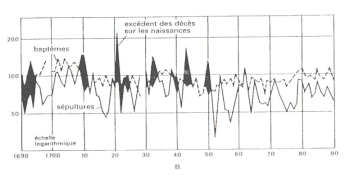

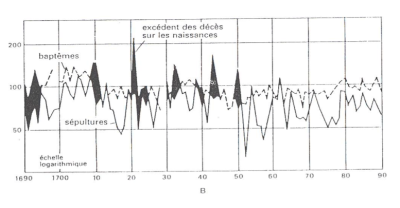

Das Bild zeigt eine Schwarz-Weiß-Grafik, die die Tauf- und Bestattungsraten über einen Zeitraum, der sich scheinbar von 1690 bis 1790 erstreckt, veranschaulicht, mit einer logarithmischen Skala auf der Y-Achse zur Messung der Häufigkeiten. Die obere Kurve, die durch eine feste schwarze Linie und schattierte Bereiche gekennzeichnet ist, zeigt die Taufen an, während die untere Kurve, die durch eine gestrichelte schwarze Linie dargestellt wird, die Beerdigungen repräsentiert. Die Grafik zeigt Perioden, in denen die Taufen die Beerdigungen übersteigen, was durch die Bereiche angezeigt wird, in denen die obere Kurve über der unteren Kurve liegt. Diese Perioden stellen ein natürliches Bevölkerungswachstum dar, bei dem die Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle übersteigt. Umgekehrt gibt es Zeiten, in denen die Bestattungen die Taufen übertreffen, was eine höhere Sterblichkeit als die Geburtenrate belegt, was durch die Bereiche dargestellt wird, in denen die Kurve der Bestattungen über die Kurve der Taufen steigt. Die deutlichen Schwankungen in der Grafik veranschaulichen Perioden mit einem Überschuss der Sterbefälle gegenüber den Geburten, mit signifikanten Spitzen, die auf Ereignisse mit Massensterben wie Epidemien, Hungersnöte oder Kriege hindeuten. Die Linie A, die eine Trendlinie oder ein gleitender Durchschnitt zu sein scheint, hilft, den allgemeinen Trend des Überschusses der Todesfälle über die Geburten in diesem Zeitraum von einem Jahrhundert zu visualisieren. Der Zeitraum, den diese Grafik abdeckt, entspricht turbulenten Zeiten in der europäischen Geschichte, die von bedeutenden sozialen, politischen und ökologischen Veränderungen geprägt waren, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die damalige Demografie hatten.

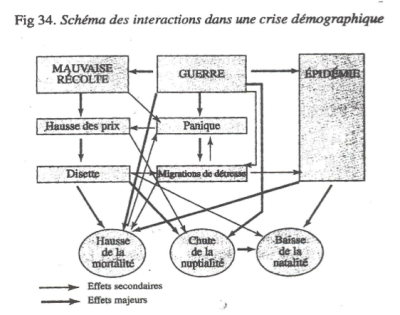

Das Bild zeigt ein konzeptionelles Schema, das die komplexen Wechselwirkungen innerhalb einer demografischen Krise darstellt. Die wichtigsten Auslöser dieser Krise werden durch drei große Rechtecke dargestellt, die sich in der Mitte des Schemas abheben: Missernte, Krieg und Epidemie. Diese zentralen Ereignisse sind miteinander verbunden und ihre Auswirkungen erstrecken sich über verschiedene sozioökonomische und demografische Phänomene. Eine Missernte ist ein Katalysator, der zu Preissteigerungen und Hungersnöten führt und so Notwanderungen auslöst. Krieg löst Panik aus und verschärft die Situation durch ähnliche Migrationen, während Epidemien die Sterblichkeit direkt erhöhen und gleichzeitig auch die Geburten- und Heiratsrate beeinflussen. Diese großen Krisen beeinflussen verschiedene Aspekte des demografischen Lebens. Beispielsweise führen Preissteigerungen und Hungersnöte zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sich auf die Heirats- und Reproduktionsmuster auswirken, was durch einen Rückgang der Heiratsrate und eine sinkende Geburtenrate veranschaulicht wird. Darüber hinaus können Epidemien, die oft durch Hungersnöte und kriegsbedingte Bevölkerungsbewegungen verschärft werden, zu einem deutlichen Anstieg der Sterblichkeitsrate führen. Das Schema zeigt die direkten Auswirkungen durch durchgezogene Linien und die sekundären Auswirkungen durch gestrichelte Linien und verdeutlicht so eine Hierarchie in den Auswirkungen der verschiedenen Ereignisse. Das gesamte Schema verdeutlicht die Kaskade der durch Krisen ausgelösten Effekte und zeigt, wie eine schlechte Ernte eine Reihe von Ereignissen auslösen kann, die sich weit über ihre unmittelbaren Folgen hinaus ausbreiten, indem sie Kriege und Migrationen auslösen und die Ausbreitung von Epidemien erleichtern und so zu einem Anstieg der Sterblichkeit und einer Stagnation oder einem Rückgang der Bevölkerung beitragen.

Homöostase durch Kontrolle des Bevölkerungswachstums

Das Konzept der Homöostase

Homöostase ist ein grundlegendes Prinzip, das für viele biologische und ökologische Systeme gilt, darunter auch für menschliche Populationen und ihre Interaktion mit der Umwelt. Es handelt sich dabei um die Fähigkeit eines Systems, trotz äußerer Veränderungen einen stabilen inneren Zustand aufrechtzuerhalten. Im Kontext des Ancien Régime, in dem Technologie und Möglichkeiten zur Beeinflussung der Umwelt begrenzt waren, mussten sich die Bevölkerungen ständig anpassen, um dieses dynamische Gleichgewicht mit den verfügbaren Ressourcen aufrechtzuerhalten. Krisen wie Hungersnöte, Epidemien und Kriege testeten die Widerstandsfähigkeit dieses Gleichgewichts. Doch selbst angesichts dieser Störungen bemühten sich die Gemeinschaften, das Gleichgewicht durch verschiedene Überlebens- und Anpassungsstrategien wiederherzustellen. Vor allem die Bauern spielten eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der demografischen Homöostase. Sie waren am unmittelbarsten von Missernten oder Klimaveränderungen betroffen, aber sie waren auch die ersten, die auf diese Herausforderungen reagierten. Durch ihr empirisches Wissen über natürliche Zyklen und ihre Fähigkeit, ihre landwirtschaftlichen Praktiken anzupassen, konnten sie die Auswirkungen dieser Krisen abmildern. So konnten sie beispielsweise abwechselnd Pflanzen anbauen, Vorräte für schlechte Jahre anlegen oder ihre Ernährung anpassen, um Hungersnöten zu begegnen. Darüber hinaus verfügten ländliche Gemeinschaften häufig über Solidaritäts- und Selbsthilfesysteme, die das Risiko verteilten und den schwächsten Mitgliedern im Krisenfall halfen. Diese Art der sozialen Widerstandsfähigkeit ist ein weiterer Aspekt der Homöostase, bei der der Zusammenhalt und die Organisation der Gesellschaft dazu beitragen, das demografische und soziale Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Bei der Homöostase geht es in diesem Zusammenhang also weniger um die aktive Kontrolle über die Umwelt als vielmehr um adaptive Reaktionen, die es Populationen ermöglichen, zu überleben und sich nach Störungen zu erholen und so den Zyklus von Stabilität und Wandel fortzusetzen.

Vor den Fortschritten der modernen Medizin und der industriellen Revolution wurden die menschlichen Populationen stark von den Prinzipien der Homöostase beeinflusst, die das Gleichgewicht zwischen den verfügbaren Ressourcen und der Anzahl der Menschen, die von ihnen abhängen, regulieren. Die Gesellschaften mussten Wege finden, sich an die Beschränkungen ihrer Umwelt anzupassen, um zu überleben. Landwirtschaftliche Techniken wie die zwei- und dreijährige Fruchtfolge waren homöostatische Antworten auf die Herausforderungen der Nahrungsmittelproduktion. Diese Methoden ermöglichten es, die Bodenfruchtbarkeit durch abwechselnden Anbau und Brache zu erholen und zu regenerieren, und trugen so dazu bei, die Erschöpfung der Böden zu verhindern und ein Produktionsniveau aufrechtzuerhalten, das den Bedarf der Bevölkerung decken konnte. Da die Nahrungsressourcen vor den technischen und landwirtschaftlichen Innovationen der industriellen Revolution nicht signifikant erhöht werden konnten, erfolgte die Bevölkerungsregulierung häufig durch soziale und kulturelle Mechanismen. Beispielsweise begrenzte das europäische System der späten Heirat und des endgültigen Zölibats das Bevölkerungswachstum, indem es die fruchtbare Phase der Frauen verkürzte und so die Geburtenrate senkte. Darüber hinaus spielte die natürliche Selektion eine Rolle bei der Bevölkerungsdynamik. Epidemien wie die Pest und Hungersnöte eliminierten häufig die anfälligsten Individuen und ließen eine Bevölkerung zurück, die entweder über eine natürliche Resistenz oder soziale Praktiken verfügte, die zum Überleben beitrugen. Diese homöostatische Dynamik spiegelt die Fähigkeit biologischer und sozialer Systeme wider, Störungen zu absorbieren und in einen Gleichgewichtszustand zurückzukehren, obwohl sich dieses Gleichgewicht auf einem anderen Niveau als vor der Störung befinden kann. Wie in Ökosystemen, wo ein Brand einen Wald zerstören kann, auf den jedoch eine Regeneration folgt, haben menschliche Gesellschaften Mechanismen entwickelt, um Krisen zu bewältigen und zu überwinden.

Langfristige Mikro- und Makrostabilität

Die historische Wahrnehmung der Hilflosigkeit der Bevölkerung gegenüber großen Krisen, insbesondere Tod und Krankheit, wurde lange Zeit durch den offensichtlichen Mangel an Möglichkeiten, diese Ereignisse zu verstehen und zu kontrollieren, beeinflusst. Tatsächlich blieben die genauen Ursachen vieler Krankheiten und Todesfälle vor der Neuzeit und dem Aufschwung der wissenschaftlichen Medizin oft rätselhaft. Daher waren die mittelalterlichen und vormodernen Gesellschaften bei dem Versuch, mit solchen Krisen umzugehen, größtenteils auf Religion, Aberglauben und traditionelle Heilmittel angewiesen. Diese Sichtweise der völligen Passivität wurde jedoch durch neuere historische Forschungen in Frage gestellt. Inzwischen wird anerkannt, dass selbst angesichts scheinbar unkontrollierbarer Kräfte wie Pestepidemien oder Hungersnöten die damalige Bevölkerung nicht völlig resigniert war. Bauern und andere soziale Klassen entwickelten Strategien, um die Auswirkungen von Krisen abzumildern. Sie wandten beispielsweise innovative landwirtschaftliche Praktiken an, führten Quarantänemaßnahmen ein oder wanderten sogar in Regionen ab, die weniger von Hungersnöten oder Krankheiten betroffen waren. Die ergriffenen Maßnahmen konnten auch gemeinschaftlicher Natur sein, wie z. B. die Organisation von Wohltätigkeitsveranstaltungen, um diejenigen zu unterstützen, die von der Krise am stärksten betroffen waren. Darüber hinaus konnten soziale und familiäre Strukturen ein gewisses Maß an Widerstandsfähigkeit bieten, indem sie Ressourcen teilten und die am stärksten gefährdeten Mitglieder unterstützten. Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich die Situation grundlegend, da in vielen Ländern Sozialversicherungssysteme eingeführt wurden, die moderne Gesundheitsversorgung Einzug hielt und der verbesserte Zugang zu Informationen ein besseres Verständnis und eine bessere Prävention von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ermöglichte. Die Existenzsicherheit hat sich durch diese Entwicklungen verbessert und das Gefühl der Hilflosigkeit im Angesicht von Krankheit und Tod deutlich verringert.

Soziale Regulierungen: Das europäische System der späten Heirat und des endgültigen Zölibats

Die Einführung: 16. Jahrhundert - 18.

Im Zeitraum vom Mittelalter bis zum Ende der vorindustriellen Zeit verfolgte die europäische Bevölkerung eine Strategie zur Bevölkerungsregulierung, die als europäisches System der späten Heirat und des endgültigen Zölibats bekannt ist. Historische Daten zeigen, dass diese Praxis zu einem relativ hohen Heiratsalter und zu erheblichen Single-Raten, insbesondere bei Frauen, führte. Jahrhundert das durchschnittliche Erstheiratsalter von Frauen zwischen 19 und 22 Jahren lag, während es bis zum 18. Jahrhundert in vielen Regionen auf 25 bis 27 Jahre anstieg. Diese Zahlen belegen eine deutliche Abweichung von den Normen des Mittelalters und stehen in deutlichem Kontrast zu anderen Teilen der Welt, in denen das Heiratsalter deutlich niedriger und das Zölibat weniger verbreitet war. Auch der Anteil der Frauen, die nie heirateten, war bemerkenswert. Schätzungen zufolge blieben zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert etwa 10% bis 15% der Frauen ihr ganzes Leben lang unverheiratet. Diese Zölibatsrate trug zu einer natürlichen Begrenzung der Bevölkerungsgröße bei, was in einer Wirtschaft, in der das Land die Hauptquelle für Reichtum und Lebensunterhalt war, besonders entscheidend war. Dieses Heirats- und Geburtensystem wurde wahrscheinlich durch wirtschaftliche und soziale Faktoren beeinflusst. Da das Land eine schnell wachsende Bevölkerung nicht tragen konnte, dienten die späte Heirat und das dauerhafte Zölibat als Mechanismus zur Bevölkerungskontrolle. Außerdem bedeutete bei Erbsystemen, die auf eine gleichmäßige Verteilung des Landes hinausliefen, weniger Kinder zu haben, eine übermäßige Aufteilung des Landes zu vermeiden, was zu einem wirtschaftlichen Niedergang der Bauernfamilien hätte führen können.

Die Strecke Sankt Petersburg - Triest

Le système de mariage tardif et de célibat définitif était caractéristique de certaines parties de l'Europe, notamment dans les régions occidentales et nordiques. La distinction entre l'Ouest et l'Est de l'Europe en ce qui concerne les pratiques de mariage était marquée par des différences sociales et économiques considérables. À l'Ouest, où ce système était en vigueur, on observait une ligne imaginaire allant de Saint-Pétersbourg à Trieste qui marquait la frontière de ce modèle démographique. Les paysans et les familles occidentales possédaient souvent leurs terres ou avaient des droits significatifs sur celles-ci, et l'héritage passait par la lignée familiale. Ces conditions favorisaient la mise en place d'une stratégie de limitation des naissances pour préserver l'intégrité et la viabilité des exploitations familiales. Les familles cherchaient à éviter la fragmentation des terres à travers les générations, ce qui aurait pu affaiblir leur position économique. En revanche, à l'Est de cette ligne, notamment dans les régions soumises au servage, le système était différent. Les paysans de l'Est de l'Europe étaient souvent serfs, liés à la terre de leur seigneur et ne disposaient pas de propriété qu'ils pourraient transmettre. Dans ce contexte, il n'y avait pas de pression économique immédiate pour limiter la taille de la famille par le biais du mariage tardif ou du célibat. Les pratiques matrimoniales étaient plus universelles et les mariages étaient souvent arrangés pour des raisons d'ordre social et économique, sans la considération directe d'une stratégie de préservation des terres familiales. Cette dichotomie entre l'Est et l'Ouest reflète la diversité des structures socio-économiques en Europe avant les grands bouleversements de la révolution industrielle, qui finiront par transformer en profondeur les systèmes de mariage et les structures familiales sur l'ensemble du continent.

Les effets démographiques

La période de fertilité d'une femme, souvent estimée entre 15 et 49 ans, est cruciale pour la compréhension de la dynamique démographique historique. Dans une société où l'âge moyen au mariage pour les femmes augmente, comme ce fut le cas en Europe de l'Ouest entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les implications sur la fertilité globale sont importantes. Lorsque l'âge au mariage passe de 20 à 25 ans, les femmes entament leur vie reproductive plus tard, réduisant ainsi le nombre d'années pendant lesquelles elles sont susceptibles de concevoir. Les années immédiatement après la puberté sont souvent les plus fertiles, et retarder le mariage de cinq ans peut retirer plusieurs des années les plus fertiles de la vie d'une femme. Cela pourrait résulter en une baisse du nombre moyen d'enfants par femme, car il y aurait moins d'opportunités de grossesse au cours de sa vie reproductive. Si l'on considère qu'une femme peut avoir en moyenne un enfant tous les deux ans après le mariage, en supprimant cinq années de fertilité potentiellement haute, cela pourrait équivaloir à la réduction de la naissance de deux à trois enfants par femme. Cette diminution aurait un impact significatif sur la croissance démographique globale d'une population. En effet, cette pratique de mariage tardif et de limitation des naissances n'était pas due à une meilleure compréhension de la biologie de la reproduction ou à des mesures de contraception, mais plutôt à une réponse socio-économique aux conditions de vie. En limitant le nombre de leurs enfants, les familles pouvaient mieux allouer leurs ressources limitées, éviter la subdivision excessive des terres et préserver le bien-être économique des générations suivantes. Ce phénomène a contribué à une forme de régulation naturelle de la population avant l'avènement de la planification familiale moderne.

Mariage tardif et célibat définitif

Le système de régulation de la natalité en Europe occidentale, notamment du XVIe au XVIIIe siècle, reposait en grande partie sur des normes sociales et religieuses qui décourageaient la procréation hors du cadre du mariage. Dans ce contexte, un nombre significatif de femmes ne se mariaient pas, restant célibataires ou devenant veuves sans se remarier. Si l'on prend en compte que, dans certaines régions, jusqu'à 50% des femmes pouvaient être dans cette situation à un moment donné, l'impact sur les taux de natalité globaux serait considérable. La non-mariée et la veuvage signifiaient, pour la plupart des femmes de cette époque, qu'elles n'avaient pas d'enfants légitimes, en partie à cause des strictes conventions sociales et des enseignements de l'Église catholique qui promouvait la chasteté hors du mariage. Les mariages tardifs étaient encouragés et les relations sexuelles hors mariage étaient fortement condamnées, réduisant ainsi la probabilité de naissances hors mariage. Les naissances illégitimes étaient rares, avec des estimations autour de 2% à 3%. Ceci suggère une conformité relativement élevée aux normes sociales et religieuses, ainsi qu'un contrôle efficace de la sexualité et de la reproduction hors des liens du mariage. Cette dynamique sociale a donc eu pour effet de réduire de manière significative la fécondité globale, avec une réduction estimée jusqu'à 30%. Cela a joué un rôle essentiel dans la régulation démographique de l'époque, assurant un équilibre entre la population et les ressources disponibles dans un contexte où il y avait peu de moyens d'augmenter la production de ressources environnementales. Ainsi, les structures sociales et les normes culturelles ont servi de mécanisme de contrôle de la population, maintenant la stabilité démographique en l'absence de méthodes contraceptives modernes ou d'interventions médicales pour réguler la natalité.

La structure sociale et économique de l'Europe pré-industrielle avait une influence directe sur les pratiques matrimoniales. Le concept de "mariage égal ménage" était fortement ancré dans les mentalités, signifiant qu'un mariage n'était pas seulement l'union de deux personnes mais également la formation d'un nouveau foyer autonome. Cela impliquait la nécessité d'avoir un espace de vie propre, souvent sous la forme d'une ferme ou d'une maison, où le couple pouvait s'installer et vivre de manière indépendante. Cette nécessité d'obtenir une "niche" pour vivre limitait le nombre de mariages possibles à un moment donné. Les opportunités de mariage étaient donc étroitement liées à la disponibilité du logement, qui dans les sociétés agricoles dépendait de la transmission de propriété, telle que les fermes, souvent de génération en génération. La croissance démographique était limitée par la quantité fixe de terres et de fermes, qui ne s'accroissait pas au même rythme que la population. En conséquence, les jeunes couples devaient attendre qu'une propriété se libère, soit par le décès des occupants précédents, soit lorsque ceux-ci étaient prêts à céder leur place, souvent à leurs enfants ou à d'autres membres de la famille. Cela contribuait à retarder l'âge au mariage car les jeunes gens, en particulier les hommes qui étaient souvent attendus pour prendre en charge une ferme, devaient attendre d'avoir les moyens économiques de soutenir un ménage avant de se marier. En retardant le mariage, les périodes de fécondité des femmes étaient également raccourcies, ce qui contribuait à une baisse de la natalité globale. Ainsi, les limitations économiques et les contraintes de logement jouaient un rôle déterminant dans les stratégies matrimoniales et démographiques, favorisant l'émergence du modèle européen du mariage tardif et du ménage nucléaire, qui a eu un impact profond sur les structures sociales et les dynamiques de population en Europe jusqu'à la modernisation et l'urbanisation qui ont accompagné la révolution industrielle.

Le rôle des relations familiales et des attentes envers les enfants était un facteur important dans les stratégies matrimoniales et démographiques des sociétés pré-industrielles européennes. Dans un contexte où les systèmes de retraite et de soins pour les personnes âgées étaient inexistants, les parents dépendaient de leurs enfants pour obtenir un soutien dans leur vieillesse. Cela se traduisait souvent par la nécessité pour au moins un enfant de rester célibataire pour s'occuper de ses parents. Typiquement, dans une famille avec plusieurs enfants, il n'était pas rare qu'un accord tacite ou explicite désigne une des filles pour rester à la maison et prendre soin de ses parents. Ce rôle était souvent assumé par une fille, en partie parce que les fils étaient attendus pour travailler la terre, générer des revenus et perpétuer la lignée familiale. Les filles célibataires avaient aussi moins d'opportunités économiques et sociales hors du cadre familial, les rendant plus disponibles pour prendre soin de leurs parents. Cette pratique du célibat définitif comme forme de "sacrifice" familial avait plusieurs conséquences. D'un côté, elle assurait un certain soutien pour la génération plus âgée, mais de l'autre, elle réduisait le nombre de mariages et par conséquent, la natalité. Cela fonctionnait comme un mécanisme de régulation démographique naturel au sein de la communauté, contribuant ainsi à l'équilibre entre la population et les ressources disponibles. Ces dynamiques soulignent la complexité des liens entre structure familiale, économie, et démographie dans l'Europe pré-industrielle, et comment les choix personnels étaient souvent façonnés par des nécessités économiques et des devoirs familiaux.

L'homéostasie démographique, dans le contexte des sociétés pré-industrielles, reflète un processus de régulation naturelle de la population en réponse à des événements extérieurs. Lorsque ces sociétés étaient frappées par des crises de mortalité, telles que des épidémies, des famines ou des conflits, la population diminuait considérablement. Ces crises avaient pour conséquence indirecte de libérer des "niches" économiques et sociales, telles que des fermes, des emplois ou des rôles dans la communauté, qui étaient auparavant occupées par ceux qui sont décédés. Cela créait de nouvelles opportunités pour les générations survivantes. Les jeunes couples pouvaient se marier plus tôt parce qu'il y avait moins de concurrence pour les ressources et l'espace. Comme les mariages précoces sont généralement associés à une période de fertilité plus longue et donc à un nombre potentiellement plus élevé d'enfants, la population pouvait ainsi rebondir relativement rapidement après une crise. La fertilité accrue des couples mariés jeunes compensait les pertes démographiques subies pendant la crise, ce qui permettait à la population de retourner vers un état d'équilibre, selon les principes de l'homéostasie. Ce cycle de crise et de récupération démontre la résilience des populations humaines et leur capacité à s'adapter aux conditions changeantes, bien que souvent au prix de pertes humaines considérables. C'est une démonstration du concept de l'homéostasie appliqué à la démographie, où après une perturbation extérieure majeure, les systèmes sociaux et économiques inhérents à ces communautés tendaient à ramener la population à un niveau soutenable par les ressources disponibles et les structures sociales en place.

Nuances dans le système européen : les trois Suisses

Les pratiques matrimoniales et successorales variées en Suisse reflètent la manière dont les sociétés traditionnelles s'adaptaient aux contraintes économiques et environnementales. Dans le centre de la Suisse, le système matrimonial était influencé par des réglementations strictes qui restreignaient l'accès au mariage, privilégiant ainsi les familles aisées. Cette restriction était souvent accompagnée d'une transmission des terres selon un modèle inégalitaire, généralement au profit de l'aîné des fils. Cette dynamique avait des implications significatives pour les enfants non héritiers, qui étaient contraints de chercher des moyens de subsistance en dehors de leur lieu de naissance. Cette contrainte sur le mariage et l'héritage a eu pour effet de réguler la population locale, poussant à une émigration qui contribuait à l'équilibre démographique de la région. Les enfants non héritiers, en quittant la région pour chercher fortune ailleurs, permettaient d'éviter une surpopulation qui aurait pu résulter d'une division trop fragmentée des terres agricoles, préservant ainsi l'économie rurale et la stabilité sociale de leur communauté d'origine.

Dans le Valais, la situation matrimoniale et successorale contrastait nettement avec celle du centre de la Suisse. Sans restrictions légales sur le mariage, les individus pouvaient se marier plus librement, indépendamment de leur statut économique. Lorsqu'il s'agissait de l'héritage, la tradition du Valais favorisait une répartition égalitaire des biens. Les frères qui ne devenaient pas propriétaires étaient souvent indemnisés, un arrangement qui leur permettait de démarrer leur propre vie ailleurs, souvent par l'émigration. Ces pratiques successorales égalitaires menaient régulièrement à des accords entre les frères pour maintenir les terres agricoles intactes au sein de la famille, choisissant volontairement un seul héritier pour la gestion des terres et la continuation de l'entreprise familiale. Ce faisant, ils s'assuraient que les exploitations restaient viables et que la propriété foncière ne devenait pas trop morcelée pour rester productive. En même temps, cela contribuait également à un équilibre démographique, car les frères qui partaient cherchaient des opportunités en dehors du Valais, réduisant ainsi la pression sur les ressources locales.

En Suisse italienne, la dynamique sociale et démographique était fortement impactée par la mobilité professionnelle des hommes. Un grand nombre d'hommes quittaient leur domicile pour des périodes prolongées, allant de quelques mois à plusieurs années, pour trouver du travail ailleurs. Cette migration de travailleur, souvent saisonnière, avait pour conséquence un déséquilibre notable sur le marché matrimonial local, réduisant de facto le nombre de mariages possibles en raison de l'absence prolongée des hommes. Cette absence réduisait les occasions pour de nouvelles familles de se former, limitant ainsi le taux de natalité. En outre, les conventions sociales et les valeurs religieuses prédominantes maintenaient les femmes dans des rôles traditionnels et encourageaient la fidélité conjugale. Dans un tel contexte, les femmes avaient peu d'opportunités ou de tolérance sociale pour avoir des enfants en dehors du mariage. Ainsi, les normes culturelles combinées à l'absence des hommes jouaient un rôle clé dans le maintien d'un certain équilibre démographique, limitant l'accroissement naturel de la population en Suisse italienne.

Ces diverses pratiques illustrent comment la régulation de la croissance démographique pouvait être indirectement orchestrée par des mécanismes sociaux, économiques et culturels. Ils permettaient de gérer la taille de la population selon les capacités de l'environnement et des ressources, assurant la pérennité des structures familiales et la stabilité économique des communautés.

Un retour sur la mort omniprésente

La structure traditionnelle d'une famille complète implique un engagement de long terme, où le couple reste uni de leur mariage jusqu'à la fin de la période de fécondité de la femme, généralement autour de l'âge de 50 ans. Si cette continuité est maintenue sans interruption, la théorie suggère qu'une femme pourrait avoir sept enfants en moyenne au cours de sa vie. Cependant, cette situation idéale est souvent impactée par des perturbations telles que la mortalité prématurée de l'un des conjoints. La mort prématurée d'un conjoint, que ce soit le mari ou la femme, avant que la femme n'atteigne l'âge de 50 ans, peut réduire significativement le nombre d'enfants que le couple aurait pu avoir. De telles ruptures familiales sont courantes en raison des conditions de santé, des maladies, des accidents ou d'autres facteurs de risque liés à l'époque et au contexte social et économique. Lorsque l'on prend en compte ces décès prématurés et leurs effets sur la structure familiale, le nombre moyen d'enfants par famille tend à diminuer, avec une moyenne de quatre à cinq enfants par famille. Cette réduction est également un reflet des défis de la vie familiale et des taux de mortalité de l'époque, qui influençaient fortement la démographie et la taille des ménages.

L'enfance, à travers les siècles, a toujours été une période particulièrement vulnérable pour la survie humaine, et cela était encore plus marqué dans le contexte pré-moderne où les connaissances médicales et les conditions de vie étaient loin d'être optimales. À cette époque, un nombre considérable d'enfants, soit entre 20% et 30%, ne survivaient pas à leur première année de vie. En outre, seulement la moitié des enfants nés arrivaient à l'âge de quinze ans. Cela implique qu'un couple moyen ne produisait que deux à deux et demi enfants qui atteignaient l'âge adulte, ce qui n'était guère suffisant pour plus qu'un simple remplacement de la population. En conséquence, la croissance démographique restait stagnante. Cette précarité de l'existence et la familiarité avec la mort façonnaient profondément la psyché et les pratiques sociales de l'époque. Les populations développèrent des mécanismes d'homéostasie, des stratégies pour maintenir l'équilibre démographique en dépit des incertitudes de la vie. Parallèlement, la mort était tellement omniprésente qu'elle était intégrée dans la vie quotidienne. L'origine du terme "caveau" témoigne de cette intégration; il se réfère à la pratique consistant à enterrer les membres de la famille dans la cave de la maison, souvent par manque d'espace dans les cimetières. Ce rapport à la mort est frappant lorsqu'on considère l'histoire de Paris au XVIIIème siècle. Pour des raisons de santé publique, la ville a entrepris de vider ses cimetières surpeuplés situés à l'intérieur de ses murs. Lors de cette opération, les restes de plus de 1,6 million d'individus furent exhumés et transférés dans les catacombes. Cette mesure radicale souligne à quel point la mort était courante et combien peu de place elle laissait, au sens littéral comme figuré, dans la société de l'époque. La mort n'était pas une étrangère, mais une voisine familière avec laquelle il fallait cohabiter.

L'acceptation et la familiarité avec la mort dans la société pré-moderne se manifestent également à travers l'existence de guides et de manuels enseignant comment mourir de manière appropriée, souvent sous l'intitulé d'“Ars Moriendi” ou l'art de bien mourir. Ces textes étaient répandus en Europe dès le Moyen Âge, offrant des conseils pour mourir en état de grâce, conformément aux enseignements chrétiens. Ces manuels offraient des instructions sur la façon de faire face aux tentations spirituelles qui pourraient survenir à l'approche de la mort, et comment les surmonter afin d'assurer le salut de l'âme. Ils traitaient également de l'importance de recevoir les sacrements, de faire la paix avec Dieu et les hommes, et de laisser derrière soi des instructions pour le règlement de ses affaires et la répartition de ses biens. Dans ce contexte, la mort n'était pas seulement une fin mais aussi un passage critique qui nécessitait préparation et réflexion. Même dans les moments les plus sombres, comme lorsqu'une personne était condamnée à mort, cette culture de la mort offrait une forme de consolation paradoxale: le condamné avait, contrairement à beaucoup d'autres qui mouraient subitement ou sans avertissement, la possibilité de se préparer à son dernier moment, de se repentir de ses péchés et de partir en paix avec sa conscience. Cela reflétait une perception très différente de la mort de celle que nous avons aujourd'hui, où la mort subite est souvent considérée comme la plus cruelle, tandis que dans ces temps plus anciens, une telle mort sans préparation était perçue comme une tragédie pour l'âme.

Annexes

- Carbonnier-Burkard Marianne. Les manuels réformés de préparation à la mort. In: Revue de l'histoire des religions, tome 217 n°3, 2000. La prière dans le christianisme moderne. pp. 363-380. url :/web/revues/home/prescript/article/rhr_0035-1423_2000_num_217_3_103