Il regime demografico dell'Ancien Régime: l'omeostasi

Basato su un corso di Michel Oris[1][2]

Strutture agrarie e società rurale: analisi del mondo contadino europeo preindustriale ● Il regime demografico dell'Ancien Régime: l'omeostasi ● Evoluzione delle strutture socio-economiche nel Settecento: dall'Ancien Régime alla Modernità ● Origini e cause della rivoluzione industriale inglese ● Meccanismi strutturali della rivoluzione industriale ● La diffusione della rivoluzione industriale nell'Europa continentale ● La rivoluzione industriale oltre l'Europa: Stati Uniti e Giappone ● I costi sociali della rivoluzione industriale ● Analisi storica delle fasi cicliche della prima globalizzazione ● Dinamiche dei mercati nazionali e globalizzazione del commercio dei prodotti ● La formazione dei sistemi migratori globali ● Dinamiche e impatti della globalizzazione dei mercati monetari: Il ruolo centrale di Gran Bretagna e Francia ● La trasformazione delle strutture e delle relazioni sociali durante la rivoluzione industriale ● Le origini del Terzo Mondo e l'impatto della colonizzazione ● Fallimenti e blocchi nel Terzo Mondo ● Mutazione dei metodi di lavoro: evoluzione dei rapporti di produzione dalla fine del XIX al XX ● L'età d'oro dell'economia occidentale: i trent'anni gloriosi (1945-1973) ● Il cambiamento dell'economia mondiale: 1973-2007 ● Le sfide del Welfare State ● Intorno alla colonizzazione: paure e speranze di sviluppo ● Tempo di rotture: sfide e opportunità nell'economia internazionale ● Globalizzazione e modalità di sviluppo nel "terzo mondo"

Tra il XV e il XVIII secolo, l'Europa preindustriale è stata teatro di un affascinante equilibrio demografico noto come omeostasi demografica. Questo periodo storico, ricco di trasformazioni, ha visto le società e le economie svilupparsi sullo sfondo di un regime demografico in cui la crescita della popolazione era attentamente controbilanciata da forze regolatrici come epidemie, conflitti armati e carestie. Questa naturale autoregolazione demografica si è dimostrata un motore di stabilità, orchestrando uno sviluppo economico e sociale misurato e sostenibile.

Questo delicato equilibrio demografico non solo ha favorito una crescita demografica moderata e sostenibile in Europa, ma ha anche posto le basi per un progresso economico e sociale coerente. Grazie a questo fenomeno di omeostasi, l'Europa è riuscita a evitare sconvolgimenti demografici estremi, permettendo alle sue economie e società preindustriali di prosperare in un quadro di cambiamento graduale e controllato.

In questo articolo esaminiamo più da vicino le dinamiche di questo antico regime demografico e la sua influenza cruciale sul tessuto delle economie e delle comunità europee prima dell'avvento dell'industrializzazione, evidenziando come questo delicato equilibrio abbia facilitato una transizione ordinata verso strutture economiche e sociali più complesse.

Crisi di mortalità sotto l'Ancien Régime

Durante l'Ancien Régime, l'Europa dovette affrontare frequenti e devastanti crisi di mortalità, spesso descritte attraverso la metafora dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Ognuno di questi cavalieri rappresentava una delle principali calamità che colpivano la società e contribuivano a un alto tasso di mortalità.

La carestia, dovuta a raccolti scarsi, a condizioni climatiche estreme o a perturbazioni economiche, era un flagello ricorrente. Indebolisce la popolazione, riduce la sua resistenza alle malattie e porta a un drammatico aumento della mortalità tra i più poveri. I periodi di carestia erano spesso seguiti o accompagnati da epidemie che, in un contesto di debolezza diffusa, trovavano un terreno fertile per la loro diffusione. Le guerre sono state un'altra importante fonte di mortalità. Oltre ai morti sul campo di battaglia, i conflitti hanno avuto effetti deleteri sulla produzione agricola e sulle infrastrutture, portando a un deterioramento delle condizioni di vita e a un aumento dei decessi indirettamente legati alla guerra. Le epidemie, dal canto loro, sono state forse le più spietate tra i cavalieri. Malattie come la peste e il colera colpirono indiscriminatamente, talvolta spazzando via interi distretti o villaggi. L'assenza di trattamenti efficaci e la mancanza di conoscenze mediche ne aggravavano l'impatto letale. Infine, il cavaliere che rappresenta la morte incarnava l'esito fatale di queste tre pestilenze, oltre alla mortalità quotidiana causata dall'invecchiamento, dagli incidenti e da altre cause naturali o violente. Queste crisi di mortalità, attraverso le loro conseguenze dirette e indirette, regolavano la demografia europea, mantenendo la popolazione a un livello che le risorse dell'epoca potevano sostenere.

L'impatto di questi cavalieri sulla società dell'Ancien Régime fu immenso, modellando in modo indelebile le strutture demografiche, economiche e sociali dell'epoca e lasciando un'impronta profonda nella storia europea.

La fame

Fino agli anni '60, l'opinione predominante era che la fame fosse la principale causa di morte nel Medioevo. Tuttavia, questa prospettiva è cambiata con il riconoscimento della necessità di distinguere tra carestia e fame. Mentre la carestia era un evento catastrofico con enormi conseguenze letali, la fame era un evento comune nella vita medievale, caratterizzato da periodi più moderati ma frequenti di carenza di cibo. In città come Firenze, il ciclo agricolo era scandito da periodi di carestia quasi ritmici, con episodi di carenza alimentare che si verificavano ogni quattro anni circa. Questi episodi erano legati alle fluttuazioni della produzione agricola e alla gestione delle risorse cerealicole. Alla fine di ogni stagione del raccolto, la popolazione si trovava di fronte a un dilemma: consumare la produzione dell'anno per soddisfare i bisogni immediati o conservarne una parte per seminare i campi per la stagione successiva. Un anno di carestia poteva verificarsi quando il raccolto era semplicemente sufficiente a soddisfare i bisogni immediati della popolazione, senza lasciare un surplus per le riserve o per le semine future. Questa situazione precaria era aggravata dal fatto che una parte del grano doveva essere riservata per la semina. Una produzione insufficiente costringeva la popolazione a sopportare un periodo di restrizione alimentare, con razioni ridotte fino al raccolto successivo, nella speranza che fosse più abbondante. Questi periodi di carenza alimentare non portavano sistematicamente a una mortalità di massa, come accadeva durante le carestie, ma avevano comunque un impatto considerevole sulla salute e sulla longevità della popolazione. La malnutrizione cronica indeboliva la resistenza alle malattie e poteva indirettamente aumentare la mortalità, in particolare tra i soggetti più vulnerabili come i bambini e gli anziani. In questo modo, la carestia ha svolto il suo ruolo nel fragile equilibrio demografico del Medioevo, modellando sottilmente la struttura della popolazione medievale.

La distinzione tra carestia e fame è fondamentale per comprendere le condizioni di vita e i fattori di mortalità nel Medioevo. Mentre la carestia si riferisce a periodi ricorrenti di scarsità di cibo che erano gestibili in una certa misura, la carestia si riferisce a crisi alimentari acute in cui le persone morivano di fame, spesso come risultato di raccolti drammaticamente insufficienti causati da disastri climatici. Un esempio eclatante è l'eruzione di un vulcano islandese intorno al 1696, che innescò un temporaneo raffreddamento climatico in Europa, talvolta descritto come una "mini era glaciale". Questo evento estremo causò una drastica riduzione dei raccolti agricoli, facendo sprofondare il continente in devastanti carestie. In Finlandia, questo periodo fu così tragico che quasi il 30% della popolazione morì, sottolineando l'estrema vulnerabilità delle società preindustriali ai rischi climatici. A Firenze, la storia mostra che mentre la scarsità di cibo era un ospite regolare, con periodi difficili che si verificavano ogni quattro anni circa, la carestia era un flagello molto più sporadico, che si verificava in media ogni quarant'anni. Questa differenza evidenzia un fatto importante: sebbene la fame fosse una compagna quasi costante per molte persone all'epoca, la morte di massa per carestia era relativamente rara. Quindi, contrariamente a quanto si pensava fino agli anni Sessanta, la carestia non era la principale causa di morte nel Medioevo. Gli storici hanno rivisto questo punto di vista, riconoscendo che altri fattori, come le epidemie e le cattive condizioni sanitarie, hanno giocato un ruolo molto più significativo nella mortalità di massa. Questa comprensione sfumata aiuta a dipingere un quadro più accurato delle vite e delle sfide affrontate dalle persone nel Medioevo.

Le guerre

Questo grafico mostra il numero di azioni belliche in Europa in un periodo di 430 anni, dal 1320 al 1750. Dalla curva si evince che l'attività militare ha subito notevoli fluttuazioni in questo periodo, con diversi picchi che potrebbero corrispondere a periodi di grandi conflitti. Questi picchi potrebbero rappresentare guerre importanti come la Guerra dei Cento Anni, le Guerre d'Italia, le Guerre di Religione in Francia, la Guerra dei Trent'Anni e i vari conflitti che coinvolsero le potenze europee nel XVII e all'inizio del XVIII secolo. Il metodo della "somma mobile di tre anni" utilizzato per compilare i dati indica che le cifre sono state smussate su periodi di tre anni per fornire un quadro più chiaro delle tendenze, piuttosto che riflettere le variazioni annuali che possono essere più caotiche e meno rappresentative delle tendenze a lungo termine. È importante notare che questo tipo di grafici storici consente ai ricercatori di identificare modelli e cicli nell'attività militare e di correlarli ad altri eventi storici, economici o demografici per una migliore comprensione delle dinamiche storiche.

Per tutto il Medioevo e fino agli albori del periodo moderno, le guerre sono state una realtà quasi costante in Europa. Tuttavia, la natura di questi conflitti è cambiata significativamente nel corso dei secoli, riflettendo sviluppi politici e sociali più ampi. Nel XIV secolo, il panorama dei conflitti era dominato da guerre feudali su piccola scala. Questi scontri, spesso localizzati, erano principalmente il risultato di rivalità tra signori per il controllo delle terre o per la risoluzione di dispute di successione. Sebbene queste scaramucce potessero essere violente e distruttive a livello locale, non erano paragonabili, per scala o conseguenze, alle guerre che sarebbero seguite. Con il consolidamento degli Stati nazionali e l'emergere di sovrani che cercavano di estendere il loro potere oltre i confini tradizionali, il XIV e il XV secolo videro l'emergere di conflitti di portata e distruttività senza precedenti. Queste nuove guerre di Stato erano condotte da eserciti permanenti più grandi e meglio organizzati, spesso sostenuti da un complesso burocratico in crescita. La guerra divenne così uno strumento di politica nazionale, con obiettivi che andavano dalla conquista del territorio all'affermazione della supremazia dinastica. L'impatto di questi conflitti sulla popolazione civile era spesso indiretto ma devastante. Poiché la logistica degli eserciti era ancora primitiva, la gestione militare si basava molto sulla requisizione e sul saccheggio delle risorse delle regioni attraversate. Gli eserciti sul campo traevano il loro sostentamento direttamente dalle economie locali, sequestrando raccolti e bestiame, distruggendo infrastrutture e diffondendo carestie e malattie tra i civili. La guerra divenne così una calamità per la popolazione non combattente, privandola dei mezzi di sussistenza necessari per sopravvivere. Non furono tanto i combattimenti in sé a causare il maggior numero di morti tra i civili, quanto piuttosto il collasso delle strutture economiche locali a causa delle insaziabili esigenze degli eserciti. Questa forma di guerra alimentare ebbe un notevole impatto demografico, riducendo le popolazioni non solo attraverso la violenza diretta, ma anche creando condizioni di vita precarie che favorirono malattie e morte. La guerra, in questo contesto, era sia un motore di distruzione che un vettore di crisi demografica.

La storia militare dell'era premoderna mostra chiaramente che gli eserciti non erano solo strumenti di conquista e distruzione, ma anche potenti vettori di diffusione delle malattie. I movimenti di truppe attraverso i continenti e i confini hanno giocato un ruolo significativo nella diffusione delle epidemie, amplificandone la portata e l'impatto. L'esempio storico della peste nera è una tragica illustrazione di questa dinamica. Quando l'esercito mongolo assediò Caffa, una stazione commerciale genovese in Crimea, nel XIV secolo, diede involontariamente inizio a una catena di eventi che avrebbe portato a uno dei più grandi disastri sanitari della storia umana. La peste bubbonica, già presente tra le truppe mongole, fu trasmessa alla popolazione assediata attraverso attacchi e scambi commerciali. Contagiati dalla malattia, gli abitanti di Caffa fuggirono via mare e tornarono a Genova. All'epoca, Genova era una città importante nelle reti commerciali mondiali, il che facilitò la rapida diffusione della peste in Italia e, infine, in tutta Europa. Le navi che partivano da Genova con persone infette a bordo portavano la peste in molti porti del Mediterraneo, da dove la malattia si diffondeva nell'entroterra, seguendo le rotte commerciali e i movimenti della popolazione. L'impatto della peste nera sull'Europa fu catastrofico. Si stima che la pandemia abbia ucciso tra il 30% e il 60% della popolazione europea, causando un massiccio declino demografico e un profondo cambiamento sociale. Fu un chiaro promemoria di come la guerra e il commercio potessero interagire con le malattie per plasmare il corso della storia. La peste nera divenne quindi sinonimo di un'epoca in cui le malattie potevano rimodellare i contorni delle società con una velocità e una scala senza precedenti.

Le epidemie

Questa immagine rappresenta un grafico storico che mostra il numero di località colpite dalla peste nell'Europa nord-occidentale dal 1347 al 1800, con una somma mobile di tre anni per attenuare le variazioni su brevi periodi. Il grafico illustra chiaramente diverse grandi epidemie, con picchi che indicano una forte diffusione della malattia in tempi diversi. Il primo e più pronunciato picco corrisponde alla pandemia di peste nera iniziata nel 1347. Questa ondata ebbe conseguenze devastanti per la popolazione dell'epoca, causando la morte di gran parte degli europei nel giro di pochi anni. Dopo questo primo grande picco, il grafico mostra diversi altri episodi significativi in cui il numero di luoghi colpiti è aumentato, riflettendo le periodiche ricomparse della malattia. Questi picchi possono corrispondere a eventi quali nuove introduzioni dell'agente patogeno nella popolazione attraverso il commercio o i movimenti di truppe, nonché a condizioni che favoriscono la proliferazione di ratti e pulci portatori della malattia. Verso la fine del grafico, dopo il 1750, si registra un calo della frequenza e dell'intensità delle epidemie, che potrebbe indicare una migliore comprensione della malattia, miglioramenti nella sanità pubblica, sviluppo urbano, cambiamenti climatici o altri fattori che hanno contribuito a ridurre l'impatto della peste. Questi dati sono preziosi per comprendere l'impatto della peste sulla storia europea e l'evoluzione delle risposte umane alle pandemie.

Il rapporto tra malnutrizione, malattie e mortalità è una componente cruciale per comprendere le dinamiche demografiche storiche. Nelle società preindustriali, un approvvigionamento alimentare incerto e spesso precario ha contribuito ad aumentare la vulnerabilità alle malattie infettive. Le popolazioni affamate, indebolite dalla mancanza di un accesso regolare a cibo adeguato e nutriente, erano molto meno resistenti alle infezioni, il che aumentava notevolmente il rischio di mortalità durante le epidemie. La peste, in particolare, fu un flagello ricorrente in Europa per tutto il Medioevo e per molto tempo dopo, con effetti profondi sulla società e sull'economia. La peste nera del XIV secolo è forse l'esempio più noto, avendo decimato una parte sostanziale della popolazione europea. La persistenza della peste fino al XVIII secolo testimonia la complessa interazione tra esseri umani, animali vettori come i ratti e batteri patogeni come la Yersinia pestis, che causa la peste. I ratti, portatori di pulci infette dal batterio, erano onnipresenti nelle città densamente popolate e sulle navi, facilitando la trasmissione della malattia. Tuttavia, la diffusione della peste non poteva essere attribuita solo ai roditori; anche le attività umane giocarono un ruolo essenziale. Gli eserciti in movimento e i mercanti che percorrevano le rotte commerciali erano agenti di trasmissione efficaci, in quanto portavano la malattia da una regione all'altra, spesso a velocità che le società dell'epoca non erano in grado di gestire. Questo modello di diffusione della malattia evidenzia l'importanza delle infrastrutture sociali ed economiche per la salute pubblica, anche nell'antichità. Il contesto delle epidemie di peste rivela la misura in cui fattori apparentemente non correlati, come il commercio e i movimenti di truppe, possono avere un impatto diretto e devastante sulla salute delle popolazioni.

La peste nera, che colpì l'Europa a metà del XIV secolo, è considerata una delle pandemie più devastanti della storia umana. L'impatto demografico della malattia fu senza precedenti: le stime indicano che tra il 1348 e il 1351 fu spazzato via fino a un terzo della popolazione del continente. Questo evento ha segnato profondamente il corso della storia europea, portando a significativi cambiamenti socio-economici. La peste è una malattia infettiva causata dal batterio Yersinia pestis. È associata principalmente ai ratti, ma in realtà sono le pulci a trasmettere il batterio all'uomo. La versione bubbonica della peste è caratterizzata dalla comparsa di bolle, linfonodi ingrossati, in particolare all'inguine, alle ascelle e al collo. La malattia è estremamente dolorosa e spesso fatale, con un alto tasso di contagio. La rapida diffusione della peste bubbonica fu in parte dovuta alle deplorevoli condizioni igieniche dell'epoca. Il sovraffollamento, la mancanza di conoscenze in materia di sanità pubblica e la stretta convivenza con i roditori crearono le condizioni ideali per la diffusione della malattia. Secondo alcune teorie, durante questa pandemia si verificò una forma di selezione naturale. Gli individui più deboli furono i primi a soccombere, mentre quelli che sopravvissero erano spesso quelli con una resistenza naturale o che avevano sviluppato l'immunità. Questo potrebbe spiegare la temporanea regressione della malattia dopo le prime ondate fatali. Tuttavia, questa immunità non era permanente; col tempo, una nuova generazione priva di immunità naturale diventava vulnerabile, permettendo alla malattia di riemergere. Il XVII secolo vide nuove ondate di peste in Europa. Sebbene queste epidemie fossero fatali, non raggiunsero i livelli catastrofici della peste nera. In Francia, una grande percentuale di decessi nel XVII secolo era ancora dovuta alla peste, che portò a un "eccesso di mortalità". L'effetto della peste sulla demografia dell'Ancien Régime fu tale che la crescita naturale della popolazione (la differenza tra nascite e decessi) fu spesso assorbita dai morti per peste. Questo portò a una popolazione relativamente stabile o stagnante, con una scarsa crescita netta a lungo termine a causa della peste e di altre malattie che continuarono a colpire la popolazione a intervalli regolari.

La peste attaccava senza pietà l'intera popolazione, ma alcuni fattori potevano rendere gli individui più vulnerabili. I giovani adulti, spesso più mobili a causa del loro coinvolgimento nel commercio, nei viaggi o anche come soldati, avevano maggiori probabilità di essere esposti alla peste. Questa fascia d'età ha anche maggiori probabilità di avere contatti sociali estesi, il che aumenta il rischio di esposizione alle malattie infettive. L'elevata mortalità tra i giovani adulti durante le epidemie di peste aveva implicazioni demografiche di vasta portata, in particolare riducendo il numero di nascite future. Gli individui che morivano prima di avere figli rappresentavano "nascite perse", un fenomeno che riduce il potenziale di crescita della popolazione per le generazioni successive. Questo fenomeno non era esclusivo dell'epoca della peste. Un effetto simile è stato osservato dopo la Prima guerra mondiale. La guerra causò la morte di milioni di giovani uomini, che costituirono una generazione in gran parte perduta. Le "nascite perdute" si riferiscono ai figli che questi uomini avrebbero potuto avere se fossero sopravvissuti. L'impatto demografico di queste perdite si è riverberato ben oltre i campi di battaglia, influenzando la struttura della popolazione per decenni. La conseguenza di questi due disastri storici è visibile nelle piramidi delle età successive a questi eventi, dove si registra un deficit nelle fasce di età corrispondenti. Il calo della popolazione in età fertile ha portato a un naturale declino del tasso di natalità, all'invecchiamento della popolazione e a un cambiamento della struttura sociale ed economica della società. Questi cambiamenti hanno spesso richiesto importanti adeguamenti sociali ed economici per far fronte alle nuove sfide demografiche.

Durante la peste nera, ad esempio, la popolazione più vulnerabile - spesso definita "i deboli" in termini di resistenza alle malattie - subì pesanti perdite. Coloro che sopravvissero erano generalmente più resistenti, sia per la fortuna di un'esposizione meno grave, sia per una resistenza innata o acquisita alle malattie. Questa sorta di selezione naturale ha avuto l'effetto immediato di ridurre la mortalità complessiva, perché la percentuale di popolazione sopravvissuta era più resistente. Tuttavia, questa resilienza non è necessariamente permanente. Nel corso del tempo, questa popolazione "più forte" invecchia e diventa più vulnerabile ad altre malattie o al ripetersi della stessa malattia, soprattutto se la malattia progredisce. Di conseguenza, la mortalità potrebbe aumentare nuovamente, riflettendo un ciclo di resilienza e vulnerabilità. La curva di mortalità sarebbe quindi caratterizzata da picchi e cali successivi. Dopo un'epidemia, la mortalità diminuirebbe perché gli individui più resistenti sopravvivono, ma col tempo e sotto l'effetto di altri fattori di stress come carestie, guerre o l'emergere di nuove malattie, potrebbe aumentare di nuovo. Questa "curva a tratteggio" riflette la continua interazione tra i fattori di stress ambientale e le dinamiche della popolazione. La peste eliminò l'eccesso di nascite rispetto ai decessi. La popolazione francese non poté quindi crescere e si verificò un blocco demografico, poiché l'eccedenza di nascite rispetto ai decessi fu spazzata via dalla malattia. Oggi sappiamo che le epidemie erano la principale causa di morte nel Medioevo.

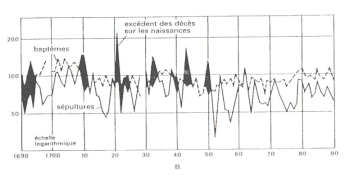

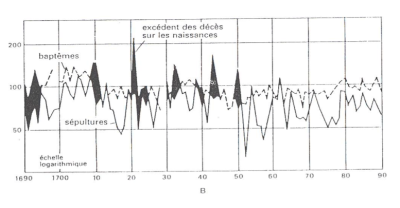

L'immagine mostra un grafico in bianco e nero che illustra i tassi di battesimo e sepoltura in quello che sembra essere un periodo dal 1690 al 1790, con una scala logaritmica sull'asse delle ordinate per misurare le frequenze. La curva superiore, contrassegnata da una linea nera continua e da aree ombreggiate, indica i battesimi, mentre la curva inferiore, rappresentata da una linea nera tratteggiata, rappresenta le sepolture. Il grafico mostra periodi in cui i battesimi superano le sepolture, indicati dalle aree in cui la curva superiore supera quella inferiore. Questi periodi rappresentano una crescita naturale della popolazione, in cui il numero di nascite supera quello dei decessi. Al contrario, ci sono periodi in cui le sepolture superano i battesimi, a dimostrazione di un tasso di mortalità superiore a quello delle nascite, rappresentato dalle aree in cui la curva delle sepolture supera quella dei battesimi. Le forti fluttuazioni nel grafico illustrano periodi in cui i decessi superavano le nascite, con picchi significativi che suggeriscono eventi di mortalità di massa, come epidemie, carestie o guerre. La linea A, che sembra essere una linea di tendenza o una media mobile, aiuta a visualizzare la tendenza generale dell'eccesso di morti rispetto alle nascite in questo periodo di un secolo. Il periodo coperto da questo grafico corrisponde a momenti tumultuosi della storia europea, segnati da significativi cambiamenti sociali, politici e ambientali, che hanno avuto un profondo impatto sulla demografia del tempo.

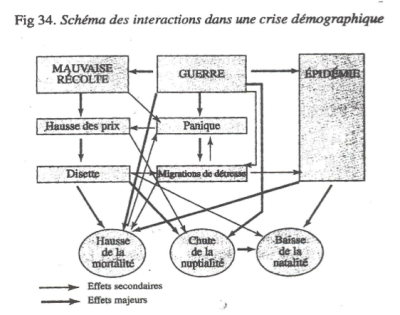

L'immagine mostra un diagramma concettuale che illustra le complesse interazioni di una crisi demografica. I principali fattori che innescano questa crisi sono rappresentati da tre grandi rettangoli che si stagliano al centro del diagramma: il fallimento dei raccolti, la guerra e l'epidemia. Questi eventi centrali sono interconnessi e il loro impatto si estende a una serie di fenomeni socio-economici e demografici. Un cattivo raccolto è un catalizzatore che provoca l'aumento dei prezzi e la scarsità di cibo, innescando migrazioni di soccorso. La guerra provoca il panico e peggiora la situazione attraverso migrazioni simili, mentre le epidemie aumentano direttamente la mortalità, influenzando anche i tassi di natalità e di matrimonio. Queste grandi crisi influenzano vari aspetti della vita demografica. Ad esempio, l'aumento dei prezzi e le carestie portano a difficoltà economiche, che si ripercuotono sui modelli di matrimonio e riproduzione, come dimostra il calo del tasso di matrimonio e di natalità. Inoltre, le epidemie, spesso esacerbate dalla carestia e dai movimenti di popolazione dovuti alla guerra, possono portare a un aumento significativo della mortalità. Il diagramma mostra gli effetti diretti con linee solide e gli effetti secondari con linee tratteggiate, evidenziando una gerarchia nell'impatto di questi diversi eventi. Il diagramma nel suo complesso evidenzia la cascata di effetti innescati dalle crisi, dimostrando come un cattivo raccolto possa innescare una serie di eventi che si estendono ben oltre le sue conseguenze immediate, provocando guerre, migrazioni e facilitando la diffusione di epidemie, contribuendo così a un aumento della mortalità e a una stagnazione o a un declino della popolazione.

Omeostasi attraverso il controllo della crescita demografica

Il concetto di omeostasi

L'omeostasi è un principio fondamentale che si applica a molti sistemi biologici ed ecologici, comprese le popolazioni umane e la loro interazione con l'ambiente. È la capacità di un sistema di mantenere una condizione interna stabile nonostante i cambiamenti esterni. Nel contesto dell'Ancien Régime, dove la tecnologia e i mezzi per agire sull'ambiente erano limitati, le popolazioni dovevano adattarsi continuamente per mantenere questo equilibrio dinamico con le risorse disponibili. Crisi come carestie, epidemie e guerre hanno messo alla prova la resistenza di questo equilibrio. Tuttavia, anche di fronte a queste perturbazioni, le comunità hanno cercato di ristabilire l'equilibrio attraverso varie strategie di sopravvivenza e adattamento. Gli agricoltori, in particolare, hanno svolto un ruolo essenziale nel mantenimento dell'omeostasi demografica. Erano i più direttamente colpiti dalla mancanza di raccolti o dai cambiamenti climatici, ma erano anche i primi a rispondere a queste sfide. Grazie alla loro conoscenza empirica dei cicli naturali e alla capacità di adattare le loro pratiche agricole, erano in grado di mitigare l'impatto di queste crisi. Ad esempio, potevano alternare le colture, immagazzinare riserve per gli anni difficili o adattare la loro dieta per far fronte alla scarsità di cibo. Inoltre, le comunità rurali spesso disponevano di sistemi di solidarietà e di aiuto reciproco che consentivano loro di distribuire i rischi e di aiutare i membri più vulnerabili in caso di crisi. Questo tipo di resilienza sociale è un altro aspetto dell'omeostasi, in cui la coesione e l'organizzazione della società contribuiscono a mantenere l'equilibrio demografico e sociale. L'omeostasi, in questo contesto, non è quindi tanto una questione di controllo attivo sull'ambiente, quanto di risposte adattive che permettono alle popolazioni di sopravvivere e riprendersi dai disturbi, continuando il ciclo di stabilità e cambiamento.

Prima dei progressi della medicina moderna e della rivoluzione industriale, le popolazioni umane erano fortemente influenzate dai principi dell'omeostasi, che regolano l'equilibrio tra le risorse disponibili e il numero di persone che dipendono da esse. Le società dovevano trovare il modo di adattarsi ai limiti dell'ambiente per sopravvivere. Tecniche agricole come la rotazione biennale e triennale delle colture sono state risposte omeostatiche alle sfide della produzione alimentare. Questi metodi consentivano di riposare e rigenerare la fertilità del suolo alternando colture e periodi di maggese, aiutando così a prevenire l'esaurimento dei terreni e a mantenere un livello di produzione in grado di soddisfare le esigenze della popolazione. Poiché le risorse alimentari non potevano essere aumentate in modo significativo prima delle innovazioni tecniche e agricole della rivoluzione industriale, la regolazione demografica è stata spesso ottenuta attraverso meccanismi sociali e culturali. Ad esempio, il sistema europeo del matrimonio tardivo e del celibato permanente limitava la crescita della popolazione accorciando il periodo di fertilità delle donne e riducendo così il tasso di natalità. Anche la selezione naturale ha giocato un ruolo nella dinamica della popolazione. Le epidemie, come la peste, e le carestie hanno spesso eliminato gli individui più vulnerabili, lasciando dietro di sé una popolazione che aveva una resistenza naturale o pratiche sociali che contribuivano alla sopravvivenza. Questo dinamismo omeostatico riflette la capacità dei sistemi biologici e sociali di assorbire le perturbazioni e di tornare a uno stato di equilibrio, anche se questo equilibrio può essere a un livello diverso da quello precedente alla perturbazione. Come negli ecosistemi, dove un incendio può distruggere una foresta ma è seguito da una rigenerazione, le società umane hanno sviluppato meccanismi per gestire e superare le crisi.

Stabilità micro e macro a lungo termine

La percezione storica dell'impotenza delle persone di fronte alle grandi crisi, in particolare alla morte e alla malattia, è stata a lungo influenzata dall'apparente mancanza di mezzi per comprendere e controllare questi eventi. Infatti, prima dell'era moderna e dell'avvento della medicina scientifica, le cause esatte di molte malattie e morti rimanevano spesso misteriose. Di conseguenza, le società medievali e premoderne si affidavano pesantemente alla religione, alla superstizione e ai rimedi tradizionali per cercare di affrontare queste crisi. Tuttavia, questa visione di completa passività è stata messa in discussione da ricerche storiche più recenti. Oggi si riconosce che anche di fronte a forze apparentemente incontrollabili, come le epidemie di peste o le carestie, le popolazioni dell'epoca non erano del tutto rassegnate. I contadini e le altre classi sociali svilupparono strategie per mitigare l'impatto delle crisi. Ad esempio, adottarono pratiche agricole innovative, introdussero misure di quarantena o addirittura migrarono verso regioni meno colpite da carestie o malattie. Le misure adottate potevano anche essere di tipo comunitario, come l'organizzazione di opere di carità per sostenere le persone più colpite dalla crisi. Inoltre, le strutture sociali e familiari potrebbero offrire un certo grado di resilienza, condividendo le risorse e sostenendo i membri più vulnerabili. Dopo la Seconda guerra mondiale, la situazione è cambiata radicalmente con l'istituzione di sistemi di sicurezza sociale in molti Paesi, l'avvento della sanità moderna e un maggiore accesso alle informazioni, che hanno portato a una migliore comprensione e prevenzione delle crisi di salute pubblica. La sicurezza della vita è migliorata grazie a questi sviluppi, riducendo notevolmente il senso di impotenza di fronte alla malattia e alla morte.

Regolamenti sociali: il sistema europeo del matrimonio tardivo e del celibato permanente

Attuazione: XVI secolo - XVIII secolo

Nel periodo che va dal Medioevo alla fine del periodo preindustriale, le popolazioni europee hanno attuato una strategia di regolazione demografica nota come sistema europeo di matrimonio tardivo e celibato permanente. I dati storici dimostrano che questa pratica ha portato a un'età relativamente alta per il matrimonio e a tassi sostanziali di celibato, soprattutto tra le donne. Ad esempio, gli storici hanno documentato che nel XVI secolo l'età media del primo matrimonio per le donne era compresa tra i 19 e i 22 anni, mentre nel XVIII secolo tale età era salita a 25-27 anni in molte regioni. Queste cifre mostrano un significativo allontanamento dalle norme dell'epoca medievale e contrastano nettamente con altre parti del mondo in cui l'età del matrimonio era molto più bassa e il celibato meno comune. Anche la percentuale di donne che non si sposavano mai era notevole. Secondo le stime, tra il XVI e il XVIII secolo, tra il 10% e il 15% delle donne rimasero nubili per tutta la vita. Questo tasso di celibato contribuiva a una naturale limitazione delle dimensioni della popolazione, particolarmente cruciale in un'economia in cui la terra era la principale fonte di ricchezza e sussistenza. Questo sistema di matrimonio e natalità fu probabilmente influenzato da fattori economici e sociali. Poiché la terra non era in grado di sostenere una popolazione in rapida crescita, il matrimonio tardivo e il celibato permanente servivano come meccanismo di controllo della popolazione. Inoltre, con i sistemi di eredità che tendevano alla divisione equa della terra, avere meno figli significava evitare l'eccessiva divisione della terra, che avrebbe potuto portare a un declino economico delle famiglie contadine.

La linea San Pietroburgo - Trieste

Il sistema del matrimonio tardivo e del celibato permanente era caratteristico di alcune parti d'Europa, in particolare delle regioni occidentali e settentrionali. La distinzione tra Europa occidentale e orientale in termini di pratiche matrimoniali era segnata da notevoli differenze sociali ed economiche. In Occidente, dove vigeva questo sistema, una linea immaginaria che andava da San Pietroburgo a Trieste segnava il confine di questo modello demografico. In Occidente i contadini e le famiglie erano spesso proprietari delle loro terre o avevano diritti significativi su di esse, e l'eredità passava attraverso la linea di famiglia. Queste condizioni hanno favorito l'attuazione di una strategia di limitazione delle nascite per preservare l'integrità e la vitalità delle aziende agricole familiari. Le famiglie cercavano di evitare la frammentazione della terra tra le generazioni, che avrebbe potuto indebolire la loro posizione economica. A est di questa linea, tuttavia, e in particolare nelle aree soggette alla servitù della gleba, il sistema era diverso. I contadini dell'Europa orientale erano spesso servi della gleba, legati alla terra del loro signore e senza proprietà da trasmettere. In questo contesto, non c'era una pressione economica immediata per limitare le dimensioni della famiglia attraverso il matrimonio tardivo o il celibato. Le pratiche matrimoniali erano più universali e i matrimoni venivano spesso combinati per ragioni sociali ed economiche, senza considerare direttamente una strategia per preservare la terra di famiglia. Questa dicotomia tra Oriente e Occidente riflette la diversità delle strutture socio-economiche in Europa prima dei grandi sconvolgimenti della Rivoluzione industriale, che avrebbero trasformato i sistemi matrimoniali e le strutture familiari in tutto il continente.

Effetti demografici

Il periodo di fertilità di una donna, spesso stimato tra i 15 e i 49 anni, è fondamentale per comprendere le dinamiche demografiche storiche. In una società in cui l'età media del matrimonio per le donne aumenta, come è avvenuto in Europa occidentale tra il XVI e il XVIII secolo, le implicazioni per la fertilità complessiva sono significative. Quando l'età del matrimonio passa da 20 a 25 anni, le donne iniziano la loro vita riproduttiva più tardi, riducendo il numero di anni in cui è probabile che concepiscano. Gli anni immediatamente successivi alla pubertà sono spesso i più fertili, e ritardare il matrimonio di cinque anni può eliminare molti degli anni più fertili dalla vita di una donna. Ciò potrebbe comportare un calo del numero medio di figli per donna, poiché ci sarebbero meno opportunità di gravidanza durante la sua vita riproduttiva. Se consideriamo che una donna può avere un figlio in media ogni due anni dopo il matrimonio, eliminando cinque anni di potenziale alta fertilità, ciò potrebbe equivalere a una riduzione della nascita di due o tre figli per donna. Questa riduzione avrebbe un impatto significativo sulla crescita demografica complessiva di una popolazione. In realtà, questa pratica di sposarsi tardi e di limitare le nascite non era dovuta a una migliore comprensione della biologia riproduttiva o a misure contraccettive, ma piuttosto a una risposta socio-economica alle condizioni di vita. Limitando il numero di figli, le famiglie potevano allocare meglio le loro limitate risorse, evitare un'eccessiva suddivisione delle terre e salvaguardare il benessere economico delle generazioni successive. Questo fenomeno ha contribuito a una forma di regolazione naturale della popolazione prima dell'avvento della moderna pianificazione familiare.

Matrimonio tardivo e celibato permanente

Le système de régulation de la natalité en Europe occidentale, notamment du XVIe au XVIIIe siècle, reposait en grande partie sur des normes sociales et religieuses qui décourageaient la procréation hors du cadre du mariage. Dans ce contexte, un nombre significatif de femmes ne se mariaient pas, restant célibataires ou devenant veuves sans se remarier. Si l'on prend en compte que, dans certaines régions, jusqu'à 50% des femmes pouvaient être dans cette situation à un moment donné, l'impact sur les taux de natalité globaux serait considérable. La non-mariée et la veuvage signifiaient, pour la plupart des femmes de cette époque, qu'elles n'avaient pas d'enfants légitimes, en partie à cause des strictes conventions sociales et des enseignements de l'Église catholique qui promouvait la chasteté hors du mariage. Les mariages tardifs étaient encouragés et les relations sexuelles hors mariage étaient fortement condamnées, réduisant ainsi la probabilité de naissances hors mariage. Les naissances illégitimes étaient rares, avec des estimations autour de 2% à 3%. Ceci suggère une conformité relativement élevée aux normes sociales et religieuses, ainsi qu'un contrôle efficace de la sexualité et de la reproduction hors des liens du mariage. Cette dynamique sociale a donc eu pour effet de réduire de manière significative la fécondité globale, avec une réduction estimée jusqu'à 30%. Cela a joué un rôle essentiel dans la régulation démographique de l'époque, assurant un équilibre entre la population et les ressources disponibles dans un contexte où il y avait peu de moyens d'augmenter la production de ressources environnementales. Ainsi, les structures sociales et les normes culturelles ont servi de mécanisme de contrôle de la population, maintenant la stabilité démographique en l'absence de méthodes contraceptives modernes ou d'interventions médicales pour réguler la natalité.

La structure sociale et économique de l'Europe pré-industrielle avait une influence directe sur les pratiques matrimoniales. Le concept de "mariage égal ménage" était fortement ancré dans les mentalités, signifiant qu'un mariage n'était pas seulement l'union de deux personnes mais également la formation d'un nouveau foyer autonome. Cela impliquait la nécessité d'avoir un espace de vie propre, souvent sous la forme d'une ferme ou d'une maison, où le couple pouvait s'installer et vivre de manière indépendante. Cette nécessité d'obtenir une "niche" pour vivre limitait le nombre de mariages possibles à un moment donné. Les opportunités de mariage étaient donc étroitement liées à la disponibilité du logement, qui dans les sociétés agricoles dépendait de la transmission de propriété, telle que les fermes, souvent de génération en génération. La croissance démographique était limitée par la quantité fixe de terres et de fermes, qui ne s'accroissait pas au même rythme que la population. En conséquence, les jeunes couples devaient attendre qu'une propriété se libère, soit par le décès des occupants précédents, soit lorsque ceux-ci étaient prêts à céder leur place, souvent à leurs enfants ou à d'autres membres de la famille. Cela contribuait à retarder l'âge au mariage car les jeunes gens, en particulier les hommes qui étaient souvent attendus pour prendre en charge une ferme, devaient attendre d'avoir les moyens économiques de soutenir un ménage avant de se marier. En retardant le mariage, les périodes de fécondité des femmes étaient également raccourcies, ce qui contribuait à une baisse de la natalité globale. Ainsi, les limitations économiques et les contraintes de logement jouaient un rôle déterminant dans les stratégies matrimoniales et démographiques, favorisant l'émergence du modèle européen du mariage tardif et du ménage nucléaire, qui a eu un impact profond sur les structures sociales et les dynamiques de population en Europe jusqu'à la modernisation et l'urbanisation qui ont accompagné la révolution industrielle.

Le rôle des relations familiales et des attentes envers les enfants était un facteur important dans les stratégies matrimoniales et démographiques des sociétés pré-industrielles européennes. Dans un contexte où les systèmes de retraite et de soins pour les personnes âgées étaient inexistants, les parents dépendaient de leurs enfants pour obtenir un soutien dans leur vieillesse. Cela se traduisait souvent par la nécessité pour au moins un enfant de rester célibataire pour s'occuper de ses parents. Typiquement, dans une famille avec plusieurs enfants, il n'était pas rare qu'un accord tacite ou explicite désigne une des filles pour rester à la maison et prendre soin de ses parents. Ce rôle était souvent assumé par une fille, en partie parce que les fils étaient attendus pour travailler la terre, générer des revenus et perpétuer la lignée familiale. Les filles célibataires avaient aussi moins d'opportunités économiques et sociales hors du cadre familial, les rendant plus disponibles pour prendre soin de leurs parents. Cette pratique du célibat définitif comme forme de "sacrifice" familial avait plusieurs conséquences. D'un côté, elle assurait un certain soutien pour la génération plus âgée, mais de l'autre, elle réduisait le nombre de mariages et par conséquent, la natalité. Cela fonctionnait comme un mécanisme de régulation démographique naturel au sein de la communauté, contribuant ainsi à l'équilibre entre la population et les ressources disponibles. Ces dynamiques soulignent la complexité des liens entre structure familiale, économie, et démographie dans l'Europe pré-industrielle, et comment les choix personnels étaient souvent façonnés par des nécessités économiques et des devoirs familiaux.

L'homéostasie démographique, dans le contexte des sociétés pré-industrielles, reflète un processus de régulation naturelle de la population en réponse à des événements extérieurs. Lorsque ces sociétés étaient frappées par des crises de mortalité, telles que des épidémies, des famines ou des conflits, la population diminuait considérablement. Ces crises avaient pour conséquence indirecte de libérer des "niches" économiques et sociales, telles que des fermes, des emplois ou des rôles dans la communauté, qui étaient auparavant occupées par ceux qui sont décédés. Cela créait de nouvelles opportunités pour les générations survivantes. Les jeunes couples pouvaient se marier plus tôt parce qu'il y avait moins de concurrence pour les ressources et l'espace. Comme les mariages précoces sont généralement associés à une période de fertilité plus longue et donc à un nombre potentiellement plus élevé d'enfants, la population pouvait ainsi rebondir relativement rapidement après une crise. La fertilité accrue des couples mariés jeunes compensait les pertes démographiques subies pendant la crise, ce qui permettait à la population de retourner vers un état d'équilibre, selon les principes de l'homéostasie. Ce cycle de crise et de récupération démontre la résilience des populations humaines et leur capacité à s'adapter aux conditions changeantes, bien que souvent au prix de pertes humaines considérables. C'est une démonstration du concept de l'homéostasie appliqué à la démographie, où après une perturbation extérieure majeure, les systèmes sociaux et économiques inhérents à ces communautés tendaient à ramener la population à un niveau soutenable par les ressources disponibles et les structures sociales en place.

Nuances dans le système européen : les trois Suisses

Les pratiques matrimoniales et successorales variées en Suisse reflètent la manière dont les sociétés traditionnelles s'adaptaient aux contraintes économiques et environnementales. Dans le centre de la Suisse, le système matrimonial était influencé par des réglementations strictes qui restreignaient l'accès au mariage, privilégiant ainsi les familles aisées. Cette restriction était souvent accompagnée d'une transmission des terres selon un modèle inégalitaire, généralement au profit de l'aîné des fils. Cette dynamique avait des implications significatives pour les enfants non héritiers, qui étaient contraints de chercher des moyens de subsistance en dehors de leur lieu de naissance. Cette contrainte sur le mariage et l'héritage a eu pour effet de réguler la population locale, poussant à une émigration qui contribuait à l'équilibre démographique de la région. Les enfants non héritiers, en quittant la région pour chercher fortune ailleurs, permettaient d'éviter une surpopulation qui aurait pu résulter d'une division trop fragmentée des terres agricoles, préservant ainsi l'économie rurale et la stabilité sociale de leur communauté d'origine.

Dans le Valais, la situation matrimoniale et successorale contrastait nettement avec celle du centre de la Suisse. Sans restrictions légales sur le mariage, les individus pouvaient se marier plus librement, indépendamment de leur statut économique. Lorsqu'il s'agissait de l'héritage, la tradition du Valais favorisait une répartition égalitaire des biens. Les frères qui ne devenaient pas propriétaires étaient souvent indemnisés, un arrangement qui leur permettait de démarrer leur propre vie ailleurs, souvent par l'émigration. Ces pratiques successorales égalitaires menaient régulièrement à des accords entre les frères pour maintenir les terres agricoles intactes au sein de la famille, choisissant volontairement un seul héritier pour la gestion des terres et la continuation de l'entreprise familiale. Ce faisant, ils s'assuraient que les exploitations restaient viables et que la propriété foncière ne devenait pas trop morcelée pour rester productive. En même temps, cela contribuait également à un équilibre démographique, car les frères qui partaient cherchaient des opportunités en dehors du Valais, réduisant ainsi la pression sur les ressources locales.

En Suisse italienne, la dynamique sociale et démographique était fortement impactée par la mobilité professionnelle des hommes. Un grand nombre d'hommes quittaient leur domicile pour des périodes prolongées, allant de quelques mois à plusieurs années, pour trouver du travail ailleurs. Cette migration de travailleur, souvent saisonnière, avait pour conséquence un déséquilibre notable sur le marché matrimonial local, réduisant de facto le nombre de mariages possibles en raison de l'absence prolongée des hommes. Cette absence réduisait les occasions pour de nouvelles familles de se former, limitant ainsi le taux de natalité. En outre, les conventions sociales et les valeurs religieuses prédominantes maintenaient les femmes dans des rôles traditionnels et encourageaient la fidélité conjugale. Dans un tel contexte, les femmes avaient peu d'opportunités ou de tolérance sociale pour avoir des enfants en dehors du mariage. Ainsi, les normes culturelles combinées à l'absence des hommes jouaient un rôle clé dans le maintien d'un certain équilibre démographique, limitant l'accroissement naturel de la population en Suisse italienne.

Ces diverses pratiques illustrent comment la régulation de la croissance démographique pouvait être indirectement orchestrée par des mécanismes sociaux, économiques et culturels. Ils permettaient de gérer la taille de la population selon les capacités de l'environnement et des ressources, assurant la pérennité des structures familiales et la stabilité économique des communautés.

Un retour sur la mort omniprésente

La structure traditionnelle d'une famille complète implique un engagement de long terme, où le couple reste uni de leur mariage jusqu'à la fin de la période de fécondité de la femme, généralement autour de l'âge de 50 ans. Si cette continuité est maintenue sans interruption, la théorie suggère qu'une femme pourrait avoir sept enfants en moyenne au cours de sa vie. Cependant, cette situation idéale est souvent impactée par des perturbations telles que la mortalité prématurée de l'un des conjoints. La mort prématurée d'un conjoint, que ce soit le mari ou la femme, avant que la femme n'atteigne l'âge de 50 ans, peut réduire significativement le nombre d'enfants que le couple aurait pu avoir. De telles ruptures familiales sont courantes en raison des conditions de santé, des maladies, des accidents ou d'autres facteurs de risque liés à l'époque et au contexte social et économique. Lorsque l'on prend en compte ces décès prématurés et leurs effets sur la structure familiale, le nombre moyen d'enfants par famille tend à diminuer, avec une moyenne de quatre à cinq enfants par famille. Cette réduction est également un reflet des défis de la vie familiale et des taux de mortalité de l'époque, qui influençaient fortement la démographie et la taille des ménages.

L'enfance, à travers les siècles, a toujours été une période particulièrement vulnérable pour la survie humaine, et cela était encore plus marqué dans le contexte pré-moderne où les connaissances médicales et les conditions de vie étaient loin d'être optimales. À cette époque, un nombre considérable d'enfants, soit entre 20% et 30%, ne survivaient pas à leur première année de vie. En outre, seulement la moitié des enfants nés arrivaient à l'âge de quinze ans. Cela implique qu'un couple moyen ne produisait que deux à deux et demi enfants qui atteignaient l'âge adulte, ce qui n'était guère suffisant pour plus qu'un simple remplacement de la population. En conséquence, la croissance démographique restait stagnante. Cette précarité de l'existence et la familiarité avec la mort façonnaient profondément la psyché et les pratiques sociales de l'époque. Les populations développèrent des mécanismes d'homéostasie, des stratégies pour maintenir l'équilibre démographique en dépit des incertitudes de la vie. Parallèlement, la mort était tellement omniprésente qu'elle était intégrée dans la vie quotidienne. L'origine du terme "caveau" témoigne de cette intégration; il se réfère à la pratique consistant à enterrer les membres de la famille dans la cave de la maison, souvent par manque d'espace dans les cimetières. Ce rapport à la mort est frappant lorsqu'on considère l'histoire de Paris au XVIIIème siècle. Pour des raisons de santé publique, la ville a entrepris de vider ses cimetières surpeuplés situés à l'intérieur de ses murs. Lors de cette opération, les restes de plus de 1,6 million d'individus furent exhumés et transférés dans les catacombes. Cette mesure radicale souligne à quel point la mort était courante et combien peu de place elle laissait, au sens littéral comme figuré, dans la société de l'époque. La mort n'était pas une étrangère, mais une voisine familière avec laquelle il fallait cohabiter.

L'acceptation et la familiarité avec la mort dans la société pré-moderne se manifestent également à travers l'existence de guides et de manuels enseignant comment mourir de manière appropriée, souvent sous l'intitulé d'“Ars Moriendi” ou l'art de bien mourir. Ces textes étaient répandus en Europe dès le Moyen Âge, offrant des conseils pour mourir en état de grâce, conformément aux enseignements chrétiens. Ces manuels offraient des instructions sur la façon de faire face aux tentations spirituelles qui pourraient survenir à l'approche de la mort, et comment les surmonter afin d'assurer le salut de l'âme. Ils traitaient également de l'importance de recevoir les sacrements, de faire la paix avec Dieu et les hommes, et de laisser derrière soi des instructions pour le règlement de ses affaires et la répartition de ses biens. Dans ce contexte, la mort n'était pas seulement une fin mais aussi un passage critique qui nécessitait préparation et réflexion. Même dans les moments les plus sombres, comme lorsqu'une personne était condamnée à mort, cette culture de la mort offrait une forme de consolation paradoxale: le condamné avait, contrairement à beaucoup d'autres qui mouraient subitement ou sans avertissement, la possibilité de se préparer à son dernier moment, de se repentir de ses péchés et de partir en paix avec sa conscience. Cela reflétait une perception très différente de la mort de celle que nous avons aujourd'hui, où la mort subite est souvent considérée comme la plus cruelle, tandis que dans ces temps plus anciens, une telle mort sans préparation était perçue comme une tragédie pour l'âme.

Annexes

- Carbonnier-Burkard Marianne. Les manuels réformés de préparation à la mort. In: Revue de l'histoire des religions, tome 217 n°3, 2000. La prière dans le christianisme moderne. pp. 363-380. url :/web/revues/home/prescript/article/rhr_0035-1423_2000_num_217_3_103