« Externalities and the role of government » : différence entre les versions

| Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||

What is notable about this graph is the difference between Q MARKET and Q OPTIMUM. The quantity produced at the market equilibrium point is higher than the socially optimal quantity, which implies that the market itself produces more aluminium than would be socially desirable because of external costs not taken into account (pollution). To reduce aluminium production from Q MARKET to Q OPTIMUM, political interventions such as pollution taxation, the introduction of quotas or environmental regulations may be necessary. In short, this graph clearly illustrates the implications of negative externalities on market efficiency and highlights the importance of regulatory intervention to achieve a level of production that is in harmony with social interests. | What is notable about this graph is the difference between Q MARKET and Q OPTIMUM. The quantity produced at the market equilibrium point is higher than the socially optimal quantity, which implies that the market itself produces more aluminium than would be socially desirable because of external costs not taken into account (pollution). To reduce aluminium production from Q MARKET to Q OPTIMUM, political interventions such as pollution taxation, the introduction of quotas or environmental regulations may be necessary. In short, this graph clearly illustrates the implications of negative externalities on market efficiency and highlights the importance of regulatory intervention to achieve a level of production that is in harmony with social interests. | ||

==Impact | ==Impact of Negative Externalities on Society== | ||

A negative externality is a cost incurred by a third party who is not directly involved in an economic transaction. This means that part of the production costs are not borne by the producer or consumer of the good or service in question, but by other members of society. Negative externalities tend to reduce overall well-being, because the social costs of these economic activities are higher than the private costs. | |||

Let's take a concrete example: a factory that produces aluminium emits pollutants into the atmosphere. These emissions have consequences for public health, such as respiratory illnesses, and for the environment, such as damage to the ecosystem. These additional costs to society, which can include increased medical costs and loss of biodiversity, are not reflected in the price of aluminium. If the plant does not pay for these external costs, it has little incentive to reduce pollution and may even produce aluminium at an artificially low cost, leading to overproduction and overconsumption of the metal. | |||

From a welfare perspective, this creates a problem. Members of society suffer damage that they did not choose and for which they are not compensated. As a result, overall well-being is lower than it could be if these external costs were taken into account. | |||

Economic theory and public policy seek to resolve this problem of negative externality through various interventions: | |||

* Taxation of polluting activities: Taxes can be imposed on pollution to encourage companies to reduce their emissions. These taxes aim to internalise the external cost, which means that the producer will have to take the cost of pollution into account in its production decisions. | |||

* Environmental regulations and standards: Laws can be put in place to directly limit the amount of pollution that a company can emit, thus forcing companies to adopt cleaner technologies or change their production processes. | |||

* Emissions trading markets: In some cases, it is possible to create markets where companies can buy and sell rights to pollute, thereby achieving pollution reductions at the lowest cost. | |||

These measures aim to reduce negative externalities and, as a result, improve society's well-being by ensuring that the social and private costs of production are better aligned. By incorporating the cost of pollution into the price of goods and services, businesses and consumers can make more informed decisions that reflect the true cost of their activities, leading to a more efficient and equitable outcome for society as a whole. | |||

[[Fichier:Externalité et bien être 1.png|400px|vignette|centré]] | |||

This is an economic graph detailing the effects of negative externalities on well-being in a market, in this case the hypothetical market for a good measured in Swiss francs per unit. The downward sloping demand curve shows the value that consumers place on different quantities of the good, reflecting the private and social benefits associated with its consumption. At the same time, the upward sloping supply curve reflects the private cost incurred by producers in supplying each additional unit of the good. Normally, in a market without externalities, equilibrium would be found at the intersection of these two curves, marking the quantity where private cost equals private benefit. | |||

However, when we take into account external costs, such as pollution or other damage to society not included in the cost of production, a new curve, the social cost curve, is introduced. This curve, positioned above the supply curve, integrates these external costs into the private cost, showing the true cost to society. The intersection of this curve with the demand curve then marks the socially optimal quantity of the good, which is less than the market equilibrium quantity. | |||

The graph highlights an area of deadweight loss, represented by a hatched area between the market equilibrium and socially optimal quantities. This dry loss symbolises the economic welfare lost as a result of production in excess of the social optimum. It is the value of the units produced in excess that society would have preferred not to produce if all the costs, including those of pollution, had been taken into account. This loss is a market inefficiency because it represents a cost to society that is not offset by an equivalent gain elsewhere in the economy. | |||

The blue band at the bottom of the graph shows the external cost, which remains the same for each unit produced, regardless of the number of units. This external cost, constant per unit, is not reflected in the private cost of production and must be taken into account when assessing the total impact on society. | |||

The graph clearly shows that without intervention, a market can operate inefficiently, producing more than is socially desirable because external costs are not taken into account. This leads not only to harmful overproduction but also to a sub-optimal allocation of society's resources. This is why policies such as pollution taxation are often proposed to realign production with the social optimum, thereby reducing deadweight loss and increasing collective well-being. These measures aim to make producers responsible for the costs they impose on society, encouraging production that is more respectful of the environment and more in line with the interests of society as a whole. | |||

==L'Impact de l'Éducation en Tant qu'Externalité Positive== | ==L'Impact de l'Éducation en Tant qu'Externalité Positive== | ||

Version du 8 janvier 2024 à 15:19

Based on a course by Federica Sbergami[1][2][3]

Microeconomics Principles and Concept ● Supply and demand: How markets work ● Elasticity and its application ● Supply, demand and government policies ● Consumer and producer surplus ● Externalities and the role of government ● The costs of production ● Firms in competitive markets ● Monopoly ● Oligopoly ● Monopolisitc competition

The notion of the "invisible hand" described by Adam Smith is a central concept in economics, reflecting the idea that individual actions motivated by self-interest can lead to beneficial results for society as a whole. However, this idea is based on the assumption of perfect competition, which is rarely achieved in practice.

In the real world, the market is often imperfect and subject to various dysfunctions, notably due to the existence of externalities. Externalities are the effects that economic transactions have on third parties who are not directly involved in the transaction. These effects can be positive or negative.

A classic example of a negative externality is pollution: a factory that pollutes the air or water harms the environment and public health, but these costs are not factored into the price of its products. Conversely, an example of a positive externality might be vaccination: by getting vaccinated, a person reduces the risk of transmitting diseases to others, thereby benefiting society.

When externalities are present, the market fails to allocate resources efficiently, leading to what is known as "market failure". In such situations, state intervention may be justified to correct these failures. This can be done through regulations, taxes (such as the carbon tax on polluters) or subsidies (to encourage activities that generate positive externalities).

Understanding Externalities and their Impact on Market Efficiency

Clarification of Terms: Externalities Explained

An externality occurs when an action by an individual or a firm has a direct impact on the welfare of a third party without this impact being compensated or regulated by the market price system. This concept is crucial in economics as it represents one of the main market failures.

There are two main types of externalities:

- Negative Externalities: These occur when the action of an individual or company has a negative impact on a third party. A classic example is pollution: a company that emits pollutants into the atmosphere affects the health and quality of life of people living nearby, but these costs are not reflected in the price of its products.

- Positive Externalities: Conversely, a positive externality occurs when the action of an individual or company benefits others without them paying for the benefit. For example, the planting of trees by an individual may improve the air quality and aesthetics of the neighbourhood, benefiting all the residents of the area without them contributing financially to the planting.

The problem with externalities is that they can lead to a sub-optimal allocation of resources. In the case of negative externalities, they can lead to overproduction or overconsumption of the goods that generate these externalities. Conversely, positive externalities can lead to under-production or under-consumption of the goods that generate them, because producers are not compensated for the benefits they provide to society.

To correct these inefficiencies, state intervention is often necessary. This can take the form of regulations, taxes for negative externalities, or subsidies to encourage activities that generate positive externalities. For example, a carbon tax aims to internalise the environmental costs of pollution, by making polluters pay for the impact of their emissions.

Negative externalities take many forms and have a considerable impact on society and the environment. Take the example of cigarette smoke, often cited for its secondary effects on non-smokers. People exposed to passive smoke suffer increased risks of respiratory and cardiovascular disease, even though they have not chosen to be exposed to these dangers. Another striking example is car exhaust fumes. Air pollution from car traffic affects public health and the environment, even for those who make little or no use of their vehicles. This illustrates how individual transport choices can have widespread and unintended consequences. In urban and residential areas, problems such as dogs barking excessively or leaving faeces on pavements also constitute negative externalities. These behaviours cause inconvenience to residents, ranging from noise nuisance to an increased need for cleaning and maintenance of public spaces. Noise nuisance in general, whether from industry, construction work or leisure activities, is another source of negative externality. It can disrupt daily life, affecting the well-being, sleep and mental health of people living or working nearby. A less obvious but equally important example is antibiotic resistance, exacerbated by the overuse of drugs. Excessive use of antibiotics causes pathogens to adapt, making treatment less effective for the whole population, not just those taking the drugs. Finally, environmental pollution or degradation in various forms - such as the dumping of industrial waste, deforestation or greenhouse gas emissions - has major negative repercussions. These activities damage ecosystems, affect human and animal health, and contribute to climate change, with effects often felt far beyond the immediate areas of impact. These examples highlight the need for government intervention to regulate activities that generate negative externalities. Solutions can include regulations, taxes to discourage harmful behaviour, or awareness campaigns to inform the public of the consequences of certain actions. By proactively addressing these issues, societies can better manage the unwanted side-effects of certain activities and promote a healthier, more sustainable environment for all.

Positive externalities, where the actions of one person or company benefit others without direct compensation, play a crucial role in the economy and society. Your examples illustrate this dynamic well. Take, for example, the phenomenon of a car being sucked up by a lorry on the motorway. When a lorry is travelling at high speed, it creates a wake of air that can reduce wind resistance for the following vehicles, thereby improving their fuel efficiency. Although this is not the truck driver's main intention, it benefits other drivers by reducing their fuel consumption. Vaccines are a classic example of a positive externality. When people are vaccinated, they not only protect themselves against certain diseases, but also reduce the likelihood of these diseases being transmitted to others. This herd immunity benefits the whole community, especially those who cannot be vaccinated for medical reasons. The restoration of historic buildings or any activity that attracts tourists also brings significant benefits to the local community. These projects not only increase the aesthetic appeal of an area, but also stimulate the local economy by attracting visitors who spend money in hotels, restaurants and other local businesses. Another fascinating example is the interaction between an orchard and the hives of a neighbouring beekeeper. The beekeeper benefits from the presence of the orchard, as his bees find an abundant source of nectar, improving the quality and quantity of their honey. In return, the orchards benefit from pollination by the bees, which is essential for fruit production. It's a fine example of symbiosis where both parties mutually benefit from their respective activities. Finally, research into new technologies is often a source of positive externalities. Innovations and discoveries can benefit society as a whole by improving quality of life, introducing new solutions to existing problems and stimulating economic growth. Often, the benefits of such research far outweigh the direct spin-offs for the researchers or the organisations that fund them. These examples illustrate the importance of positive externalities in our society. They also highlight the role that government intervention, for example by subsidising or supporting activities that generate such externalities, can play in maximising collective well-being.

The Consequences of Externalities on the Market Economy

Externalities, whether positive or negative, create a mismatch between private costs and benefits and social costs and benefits, leading to market inefficiencies.

In the case of negative externalities, the external costs of production or consumption are not taken into account by producers or consumers. For example, a factory that pollutes does not pay for the environmental and health damage that its pollution causes. This leads to an overproduction of polluting goods, because the market price does not reflect the true social cost of these products. In other words, if external costs were internalised in the price of the product, the cost would be higher, reducing demand and bringing production into line with a more socially optimal level.

For positive externalities, the scenario is reversed. The benefits that the actions of an individual or a company bring to society are not financially compensated. Take the example of vaccination: individuals who are vaccinated not only protect themselves, but also reduce the risk of spreading disease within the community. However, this external benefit is not reflected in the price of the vaccine. As a result, fewer people choose to be vaccinated than would be ideal from a social point of view. If the external benefits were taken into account, vaccination would be more attractive, and the level of vaccination in society could move closer to the social optimum.

Left to their own devices, markets tend to produce an excessive quantity of goods or services generating negative externalities and an insufficient quantity of those generating positive externalities. To correct these inefficiencies, interventions such as taxes (for negative externalities) or subsidies (for positive externalities) are often necessary to align private costs and benefits with social costs and benefits.

The example of the aluminium market is a perfect illustration of how negative externalities can affect the total social cost of production. In this case, the pollution generated by aluminium plants represents an external cost that is not initially taken into account when calculating the cost of producing aluminium. The private cost of production is the cost that the aluminium producer must bear directly to manufacture the product. This cost includes items such as raw materials, labour, energy, equipment maintenance and other operating expenses. These are the costs on which the company bases its selling price and profitability.

However, if aluminium plants pollute, there are external costs that affect other parts of society. These external costs can include adverse effects on public health, damage to the environment, reduced quality of life, and other negative impacts that are not reflected in the price of aluminium. For example, pollution can lead to additional health costs for the community, environmental clean-up and restoration costs, and a loss of biodiversity. The social cost of aluminium production is therefore the sum of the private cost of production (the cost borne by producers) and the external cost (the costs incurred by society as a result of pollution). This addition shows that the market price of aluminium, based solely on the private cost, is lower than the true social cost of its production.

This discrepancy leads to an overproduction of aluminium compared to what would be produced if external costs were included, which is a typical example of market inefficiency due to negative externalities. To correct this, measures such as imposing an environmental tax on the pollution produced by aluminium plants could be introduced. This tax would aim to internalise external costs, thereby aligning the private cost with the social cost and leading to production that is closer to the social optimum.

Social cost = private cost of production (supply) + external cost

Here's a closer look at this equation:

- Private Cost of Production: These are the costs that the aluminium producer has to bear to make the product. This includes expenditure on raw materials, labour, energy, equipment and other operational costs. These costs determine the price at which the company is willing to offer its product on the market.

- External cost: These are the costs incurred by the company that are not taken into account by the producer. In the case of aluminium, if production involves pollution, external costs may include impacts on public health, the environment, quality of life and other aspects that are not reflected in the market price of aluminium. These costs are often diffuse and difficult to quantify precisely, but they are real and significant.

- Social cost: The social cost is the sum of the private cost of production and the external cost. It represents the total cost to society of aluminium production. This social cost is higher than the private cost of production due to the addition of external costs.

When social costs are not factored into production and consumption decisions, this leads to overproduction of aluminium compared with what would be socially optimal. In other words, more aluminium is produced than would be the case if the costs of pollution were taken into account. This situation is a classic example of market failure due to negative externalities. To remedy this, public policies can intervene, for example by imposing pollution taxes so that producers internalise these external costs, or by imposing environmental regulations to limit pollution. The aim of these interventions is to ensure that the private cost more closely reflects the social cost, leading to a more efficient allocation of resources from society's point of view.

Pollution and Social Optimum Analysis

In an economic framework, the intersection of the demand and social cost curves is crucial to understanding how to achieve an efficient equilibrium that takes account of both private interests and social impacts.

Here's how it works:

- Demand curve: The demand curve reflects the willingness of consumers to pay for different quantities of a good or service. It shows the relationship between the price of a good and the quantity demanded, usually with an inverse relationship: as the price rises, the quantity demanded falls, and vice versa. # Social Cost Curve: The social cost curve encompasses both the private cost of production (the direct costs incurred by the producer) and the external costs (the uncompensated costs incurred by society as a result of producing the good). For example, in the case of aluminium, this would include the costs of production plus the environmental and public health costs associated with pollution. # Intersection for Optimal Quantity: When the demand curve intersects the social cost curve, this indicates the optimal quantity of the good from the point of view of society as a whole. At this point, the price that consumers are prepared to pay corresponds to the total cost (private + external) of producing the good. This quantity is different from the one that would be reached if only the private cost were taken into account, because it incorporates the total impact on society.

If markets only take private costs into account, there will be a tendency for overproduction (in the case of negative externalities) or underproduction (in the case of positive externalities) in relation to this optimal quantity. This is why interventions such as taxes (to internalise external costs) or subsidies (to encourage the production of goods generating positive externalities) may be necessary to align market quantities with socially optimal quantities.

This approach aims to achieve an equilibrium where production and consumption choices reflect not only private costs and benefits, but also the costs and benefits to society as a whole.

The distinction between the market equilibrium quantity and the socially optimal quantity is a key point in economics, particularly when considering the impact of externalities.

- Market Equilibrium Quantity: In a free market without external intervention, equilibrium occurs at the point where the private cost of production (the cost to the producer) equals the private profit (the price consumers are willing to pay). At this equilibrium point, the quantity of goods produced and the quantity demanded by consumers are equal. However, this equilibrium does not take into account the external costs or benefits that affect society as a whole.

- Socially Optimal Quantity: The socially optimal quantity, on the other hand, occurs at a level of production where the social cost (which includes private costs and external costs) is equal to the social benefit (which includes private benefits and external benefits). This quantity takes into account the total impact on society, not just on direct producers and consumers.

In the case of negative externalities, such as pollution, the social cost of production is higher than the private cost. As a result, the socially optimal quantity is generally lower than the market equilibrium quantity. This means that reducing production to the socially optimal quantity would reduce external costs (such as environmental damage) and would therefore be more beneficial for society as a whole. To achieve this socially optimal quantity, policy interventions such as pollution taxes (to internalise external costs) or regulations (to limit the quantity produced) may be necessary. These interventions aim to align private interests with social interests, ensuring that the costs and benefits to society are taken into account in production and consumption decisions.

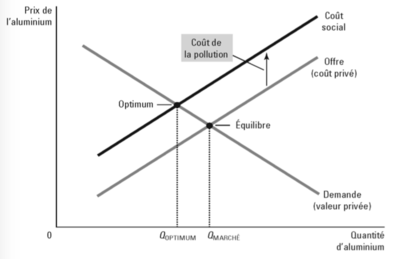

This graph represents a classic economic graph illustrating the concepts of market equilibrium and social optimum in the context of aluminium production and its negative externalities, in particular pollution.

On the horizontal axis, we have the quantity of aluminium produced, and on the vertical axis, the price of aluminium. Three curves are drawn:

- The demand curve (private value): This shows the relationship between the price consumers are prepared to pay and the quantity demanded. It is decreasing, which means that the lower the price, the higher the quantity demanded, and vice versa. # The supply curve (private cost): This represents the cost to producers of producing aluminium. It rises, indicating that the greater the quantity produced, the higher the cost of production (and therefore the selling price).

- The social cost curve: This curve is above the supply curve and represents the total cost of aluminium production, including the cost of pollution. The social cost is higher than the private cost because it takes into account the negative external effects of pollution on society.

The point where the demand curve crosses the supply curve (private cost) is the market equilibrium point (QMARCHEˊ). This is where the market, in the absence of regulation, tends to stabilise: the quantity that producers are prepared to supply at the market price equals the quantity that consumers are prepared to buy.

However, this equilibrium point does not take into account the cost of pollution. If we include the cost of pollution, we obtain the social cost curve, which intersects the demand curve at a different point, marked "Optimum". This social optimum point (QOPTIMUM) represents the quantity of production that would be ideal if external costs were taken into account. At this quantity, the total cost to society (including the cost of pollution) is equal to the price that consumers are prepared to pay.

What is notable about this graph is the difference between Q MARKET and Q OPTIMUM. The quantity produced at the market equilibrium point is higher than the socially optimal quantity, which implies that the market itself produces more aluminium than would be socially desirable because of external costs not taken into account (pollution). To reduce aluminium production from Q MARKET to Q OPTIMUM, political interventions such as pollution taxation, the introduction of quotas or environmental regulations may be necessary. In short, this graph clearly illustrates the implications of negative externalities on market efficiency and highlights the importance of regulatory intervention to achieve a level of production that is in harmony with social interests.

Impact of Negative Externalities on Society

A negative externality is a cost incurred by a third party who is not directly involved in an economic transaction. This means that part of the production costs are not borne by the producer or consumer of the good or service in question, but by other members of society. Negative externalities tend to reduce overall well-being, because the social costs of these economic activities are higher than the private costs.

Let's take a concrete example: a factory that produces aluminium emits pollutants into the atmosphere. These emissions have consequences for public health, such as respiratory illnesses, and for the environment, such as damage to the ecosystem. These additional costs to society, which can include increased medical costs and loss of biodiversity, are not reflected in the price of aluminium. If the plant does not pay for these external costs, it has little incentive to reduce pollution and may even produce aluminium at an artificially low cost, leading to overproduction and overconsumption of the metal.

From a welfare perspective, this creates a problem. Members of society suffer damage that they did not choose and for which they are not compensated. As a result, overall well-being is lower than it could be if these external costs were taken into account.

Economic theory and public policy seek to resolve this problem of negative externality through various interventions:

- Taxation of polluting activities: Taxes can be imposed on pollution to encourage companies to reduce their emissions. These taxes aim to internalise the external cost, which means that the producer will have to take the cost of pollution into account in its production decisions.

- Environmental regulations and standards: Laws can be put in place to directly limit the amount of pollution that a company can emit, thus forcing companies to adopt cleaner technologies or change their production processes.

- Emissions trading markets: In some cases, it is possible to create markets where companies can buy and sell rights to pollute, thereby achieving pollution reductions at the lowest cost.

These measures aim to reduce negative externalities and, as a result, improve society's well-being by ensuring that the social and private costs of production are better aligned. By incorporating the cost of pollution into the price of goods and services, businesses and consumers can make more informed decisions that reflect the true cost of their activities, leading to a more efficient and equitable outcome for society as a whole.

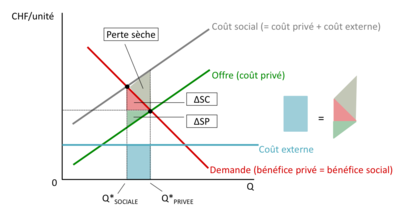

This is an economic graph detailing the effects of negative externalities on well-being in a market, in this case the hypothetical market for a good measured in Swiss francs per unit. The downward sloping demand curve shows the value that consumers place on different quantities of the good, reflecting the private and social benefits associated with its consumption. At the same time, the upward sloping supply curve reflects the private cost incurred by producers in supplying each additional unit of the good. Normally, in a market without externalities, equilibrium would be found at the intersection of these two curves, marking the quantity where private cost equals private benefit.

However, when we take into account external costs, such as pollution or other damage to society not included in the cost of production, a new curve, the social cost curve, is introduced. This curve, positioned above the supply curve, integrates these external costs into the private cost, showing the true cost to society. The intersection of this curve with the demand curve then marks the socially optimal quantity of the good, which is less than the market equilibrium quantity.

The graph highlights an area of deadweight loss, represented by a hatched area between the market equilibrium and socially optimal quantities. This dry loss symbolises the economic welfare lost as a result of production in excess of the social optimum. It is the value of the units produced in excess that society would have preferred not to produce if all the costs, including those of pollution, had been taken into account. This loss is a market inefficiency because it represents a cost to society that is not offset by an equivalent gain elsewhere in the economy.

The blue band at the bottom of the graph shows the external cost, which remains the same for each unit produced, regardless of the number of units. This external cost, constant per unit, is not reflected in the private cost of production and must be taken into account when assessing the total impact on society.

The graph clearly shows that without intervention, a market can operate inefficiently, producing more than is socially desirable because external costs are not taken into account. This leads not only to harmful overproduction but also to a sub-optimal allocation of society's resources. This is why policies such as pollution taxation are often proposed to realign production with the social optimum, thereby reducing deadweight loss and increasing collective well-being. These measures aim to make producers responsible for the costs they impose on society, encouraging production that is more respectful of the environment and more in line with the interests of society as a whole.

L'Impact de l'Éducation en Tant qu'Externalité Positive

Dans le contexte des externalités et du bien-être social, la détermination de la quantité optimale d'un bien ou service à produire et à consommer prend en compte non seulement les bénéfices et les coûts privés mais aussi les bénéfices et les coûts externes à la société. Lorsque nous parlons de bénéfice social, nous faisons référence à la somme des bénéfices privés, qui sont les avantages directs pour les consommateurs et les producteurs impliqués dans la transaction, et des bénéfices externes, qui sont les avantages non comptabilisés qui retombent sur des tiers non directement impliqués dans l'échange économique.

L'intersection de la courbe de bénéfice social et de la courbe de coût reflète le point où le bien-être collectif est maximisé. À ce point, le dernier unité produit apporte autant de bénéfice supplémentaire à la société qu'il en coûte pour le produire. C'est ce que nous appelons la quantité socialement optimale. Cela contraste avec le point d'équilibre du marché, qui ne prend en compte que les bénéfices et les coûts privés et ignore les effets externes.

Pour les biens générant des externalités positives, comme la vaccination ou l'éducation, la courbe de bénéfice social serait plus élevée que la courbe de bénéfice privé, suggérant que la quantité optimale du point de vue de la société est plus grande que celle que le marché produirait de lui-même. Cela justifie souvent des incitations ou des subventions pour augmenter la production et la consommation de ces biens jusqu'au niveau socialement optimal.

Inversement, pour les biens générant des externalités négatives, comme la pollution provenant de la production industrielle, la courbe de coût social est plus élevée que la courbe de coût privé. Cela implique que la quantité produite à l'équilibre du marché dépasse la quantité socialement optimale, car les producteurs et les consommateurs ne prennent pas en compte les coûts externes dans leurs décisions. Dans ce cas, des interventions telles que les taxes pigouviennes ou les réglementations sont nécessaires pour réduire la production à un niveau qui reflète les vrais coûts pour la société.

Le point d'intersection entre le bénéfice social et le coût reflète le compromis optimal entre les avantages des biens et services et leur coût de production, y compris les effets externes. Atteindre ce point nécessite souvent une action politique active pour corriger les défaillances du marché et aligner les incitations privées avec les objectifs sociaux.

Le niveau de production socialement optimal par rapport à la quantité d'équilibre du marché dépend de la nature de l'externalité concernée.

Pour les biens avec des externalités positives, le niveau de production socialement optimal est en effet souvent plus élevé que la quantité d'équilibre de marché. Cela est dû au fait que les bénéfices sociaux d'une unité supplémentaire de ce bien sont plus importants que ne le perçoivent les consommateurs et les producteurs. Par conséquent, le marché, laissé à lui-même, ne produit pas assez de ce bien pour maximiser le bien-être social. Les vaccinations sont un exemple classique de cela; elles bénéficient à la société plus qu'elles ne coûtent à produire, mais sans intervention, moins de personnes sont vaccinées que ce serait socialement idéal, car les individus ne prennent pas en compte les bénéfices que leur vaccination apporte aux autres.

Pour les biens avec des externalités négatives, le niveau de production socialement optimal est en fait souvent plus bas que la quantité d'équilibre de marché. C'est parce que les coûts sociaux d'une unité supplémentaire de ce bien (comme la pollution) sont plus élevés que ce que le producteur prend en compte. Sans intervention réglementaire ou taxation, les producteurs produiront trop de ce bien, dépassant la quantité qui serait optimale pour la société.

En résumé :

- Quantité d'équilibre du marché : La quantité à laquelle les producteurs sont prêts à vendre est égale à la quantité que les consommateurs sont prêts à acheter, sans tenir compte des externalités. Ici, le coût privé est égal au bénéfice privé.

- Quantité socialement optimale : La quantité à laquelle le coût total pour la société (incluant les coûts externes) est égal au bénéfice total pour la société (incluant les bénéfices externes). Pour les biens avec externalités positives, cette quantité est plus élevée que l'équilibre de marché; pour ceux avec externalités négatives, elle est plus basse.

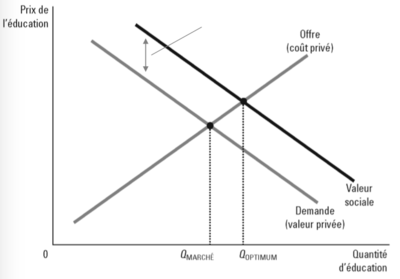

Le graphique que vous avez partagé représente une analyse économique de l'éducation en tant que bien sur un marché, en tenant compte des effets des externalités positives. La courbe d'offre, qui monte, indique que fournir plus d'éducation coûte plus cher aux institutions éducatives, intégrant des éléments tels que les salaires des enseignants, les infrastructures et les ressources pédagogiques. De l'autre côté, la courbe de demande, qui descend, montre que la quantité d'éducation que les individus sont prêts à consommer diminue à mesure que le prix augmente, ce qui est typique de la plupart des biens et services.

Là où ces deux courbes se croisent, nous trouvons la quantité d'équilibre du marché, qui est le point où la quantité d'éducation offerte correspond à la quantité que les consommateurs sont prêts à acheter. Cependant, cette quantité d'équilibre ne reflète pas nécessairement le niveau optimal pour la société dans son ensemble en raison de la présence d'externalités positives liées à l'éducation, telles que des citoyens mieux informés, une productivité accrue et des bénéfices pour la santé publique qui s'étendent au-delà de l'individu éduqué.

La quantité socialement optimale d'éducation est donc supposée être plus élevée que la quantité d'équilibre du marché, reflétant le plein bénéfice social de l'éducation, qui dépasse les avantages privés perçus par les individus. Ces bénéfices externes ne sont pas pris en compte par les consommateurs ou les fournisseurs lorsqu'ils prennent leurs décisions basées uniquement sur les coûts et les avantages privés, ce qui entraîne un investissement sous-optimal dans l'éducation du point de vue de la société.

Le graphique suggère qu'une intervention, telle que des politiques publiques fournissant des subventions ou des financements à l'éducation, pourrait être nécessaire pour augmenter la quantité d'éducation de la quantité d'équilibre du marché à la quantité socialement optimale. Ces interventions sont conçues pour réduire le coût de l'éducation pour les consommateurs ou pour augmenter l'offre à travers des investissements directs dans les institutions éducatives, permettant ainsi à la société de réaliser pleinement les bénéfices de l'éducation qui, autrement, seraient perdus en raison des défaillances du marché. En somme, le graphique met en évidence le rôle crucial que peut jouer l'intervention gouvernementale dans le soutien à l'éducation pour parvenir à une allocation des ressources qui maximise le bien-être social.

Bienfaits des Externalités Positives sur le Bien-Être Général

Une externalité positive se produit lorsqu'une activité économique procure des avantages à des tiers qui ne sont pas impliqués dans la transaction. Ces tiers bénéficient d'effets positifs sans avoir à payer pour ces bénéfices, ce qui conduit à une situation où la valeur totale de ces activités pour la société est supérieure à la valeur privée pour les individus ou entreprises directement impliqués.

Dans le contexte du bien-être, les externalités positives sont importantes parce qu'elles peuvent conduire à une sous-production du bien ou service en question si le marché est laissé à lui-même. Les producteurs ne reçoivent pas de paiement pour les avantages externes qu'ils fournissent, ils ne sont donc pas incités à produire la quantité socialement optimale de ce bien ou service.

Prenons l'exemple de l'éducation : elle ne bénéficie pas seulement à l'étudiant qui acquiert des compétences et des connaissances, mais aussi à la société dans son ensemble. Une population plus éduquée peut mener à une main-d'œuvre plus compétente, à des innovations accrues, à une meilleure gouvernance et à des taux de criminalité plus faibles. Ces avantages ne sont pas reflétés dans le prix de l'éducation et, par conséquent, sans intervention, moins de ressources seront allouées à l'éducation que ce qui serait idéal pour la société.

Pour adresser ce décalage, les gouvernements peuvent intervenir de différentes manières :

- Subventions directes : Diminuer le coût de l'éducation pour les étudiants ou les institutions peut encourager une plus grande consommation ou offre de services éducatifs.

- Crédits d'impôt : Offrir des avantages fiscaux pour les frais d'éducation peut également inciter les individus à investir davantage dans leur éducation.

- Fourniture publique : Le gouvernement peut fournir l'éducation directement, assurant ainsi que la quantité produite est plus proche de la quantité optimale pour la société.

Lorsque les externalités positives sont correctement internalisées par ces interventions, le bien-être de la société s'améliore. Les individus bénéficient de niveaux plus élevés de consommation du bien ou service, et la société dans son ensemble profite des effets positifs qui se répandent au-delà des consommateurs et des producteurs immédiats. Cela conduit à une allocation plus efficace des ressources et à une amélioration du bien-être social global.

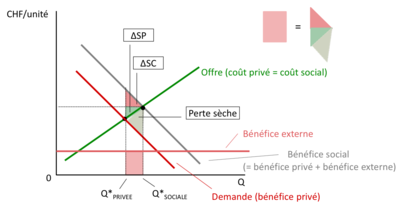

Le graphique que vous avez partagé représente une situation économique où une externalité positive est présente sur le marché. Dans ce cas, le coût social de la production est égal au coût privé, ce qui indique que les coûts externes ne sont pas significatifs ou que les externalités négatives ne sont pas le point central ici. En revanche, la courbe de bénéfice social, qui est la somme des bénéfices privés et des bénéfices externes, est au-dessus de la courbe de bénéfice privé, indiquant que la production ou la consommation du bien ou service concerné a des avantages supplémentaires pour la société qui ne sont pas capturés par le marché.

La courbe de demande, représentant le bénéfice privé, montre le prix que les consommateurs sont prêts à payer pour chaque quantité de bien ou service. La courbe de bénéfice social, qui est au-dessus, montre le véritable bénéfice pour la société, incluant les bénéfices externes non payés par les individus. Cela pourrait inclure, par exemple, des avantages comme une meilleure santé publique due à une vaccination accrue ou une productivité économique plus élevée grâce à une population mieux éduquée.

La quantité d'équilibre de marché, QPRIVEˊE∗, est le point où la courbe de demande (bénéfice privé) croise l'offre. C'est le niveau de production que le marché atteindrait sans intervention. Cependant, la quantité socialement optimale, QSOCIALE∗, est plus élevée car elle prend en compte les bénéfices externes. Le marché, par lui-même, ne produit pas assez pour atteindre ce point car les producteurs ne reçoivent pas de compensation pour les bénéfices externes qu'ils génèrent.

La zone de perte sèche, indiquée par la zone hachurée, représente le bien-être que la société manque parce que le bien ou service n'est pas produit à la quantité socialement optimale. Il s'agit d'une inefficacité du marché, car si la production était augmentée pour atteindre Q∗SOCIALE, le bénéfice social supplémentaire (l'aire sous la courbe de bénéfice social entre Q∗PRIVEE et Q∗SOCIALE) serait plus grand que le coût supplémentaire de production (l'aire sous la courbe d'offre entre Q∗PRIVEE∗ et Q∗SOCIALE).

Le graphique suggère qu'une intervention, telle que des subventions ou une fourniture publique du bien ou service, pourrait être nécessaire pour augmenter la production de Q∗PRIVEE à Q∗SOCIALE, et ainsi éliminer la perte sèche. Cela permettrait à la société de profiter pleinement des avantages sociaux du bien ou service, améliorant ainsi le bien-être global.

Méthodes d'Internalisation des Externalités

L'internalisation des externalités est un concept central dans la théorie économique qui vise à résoudre les inefficacités du marché causées par les effets externes des activités économiques. Lorsque des externalités sont présentes, qu'elles soient positives ou négatives, les coûts ou bénéfices ne sont pas entièrement reflétés dans le marché. Les individus ou entreprises qui génèrent ces externalités ne subissent pas les coûts ou ne reçoivent pas les bénéfices associés à leurs actions, ce qui les conduit à prendre des décisions qui ne sont pas socialement optimales.

Pour internaliser une externalité négative, on pourrait imposer une taxe qui reflète le coût externe (comme une taxe sur les émissions de carbone pour les pollueurs), de sorte que le coût privé de l'activité inclut maintenant le coût externe. En conséquence, les producteurs et consommateurs auraient une incitation à réduire la production ou la consommation de ce bien à un niveau plus proche de l'optimal social.

À l'inverse, pour internaliser une externalité positive, l'État pourrait offrir des subventions ou des crédits d'impôt qui augmentent les bénéfices privés pour qu'ils reflètent mieux les bénéfices sociaux. Cela encouragerait une plus grande production ou consommation du bien, comme dans le cas des vaccinations ou de l'éducation.

La solution privée à l'internalisation des externalités, souvent associée au théorème de Coase, stipule que si les droits de propriété sont bien définis et que les coûts de transaction sont faibles, les parties impliquées peuvent négocier une solution sans intervention extérieure. Par exemple, si une entreprise pollue une rivière et nuit ainsi aux pêcheurs en aval, les pêcheurs pourraient potentiellement payer l'entreprise pour réduire la pollution ou l'entreprise pourrait payer pour les dommages causés. En théorie, tant que les parties peuvent négocier et que leurs droits sont clairement établis, elles peuvent parvenir à une solution qui internalise l'externalité et atteint l'efficacité.

Cependant, dans la pratique, les conditions requises pour une solution privée sont souvent difficiles à réaliser. Les droits de propriété peuvent être mal définis ou difficiles à faire respecter, et les coûts de transaction, notamment en matière de négociation et d'information, peuvent être prohibitifs. De plus, lorsque de nombreux agents sont affectés, comme c'est souvent le cas avec la pollution environnementale, la coordination entre tous les agents devient pratiquement impossible sans une sorte d'intervention collective. L'internalisation des externalités par des incitations modifiées est cruciale pour atteindre une allocation des ressources qui est non seulement efficace du point de vue du marché mais aussi bénéfique pour la société dans son ensemble. Des politiques bien conçues peuvent aider à réaliser cet équilibre, menant à un bien-être social accru.

Dans le contexte des externalités négatives et positives, l'État joue un rôle crucial en mettant en place des politiques pour corriger les défaillances du marché et pour aligner les résultats du marché avec le bien-être social.

Pour les externalités négatives, où les activités des entreprises ou des individus ont des effets néfastes sur des tiers, l'État peut intervenir de plusieurs façons :

- Normes de Comportement : L'État peut établir des règlements qui limitent directement les activités nuisibles. Ces normes peuvent inclure des restrictions sur la quantité de pollution qu'une usine peut émettre ou des exigences pour l'utilisation de technologies propres.

- Taxes Pigouviennes : Du nom de l'économiste Arthur Pigou, ces taxes visent à internaliser le coût des externalités négatives en les incluant dans le coût de production. La taxe est fixée égale au coût de l'externalité pour chaque unité produite, encourageant ainsi les producteurs à réduire la production ou à trouver des moyens de production moins nuisibles. En théorie, la taxe pigouvienne devrait être égale au coût marginal externe à la quantité socialement optimale.

Pour les externalités positives, où les actions d'individus ou d'entreprises bénéficient à la société, l'État peut également adopter différentes mesures :

- Obligations et Recommandations : Des politiques peuvent être mises en place pour encourager des comportements qui produisent des externalités positives. Par exemple, des campagnes de santé publique pour encourager la vaccination ou l'éducation pour promouvoir des pratiques bénéfiques pour la société.

- Subventions : En subventionnant la production d'un bien qui génère des externalités positives, l'État peut réduire le coût pour les producteurs et les inciter à augmenter la production. Cela peut inclure, par exemple, des subventions pour l'énergie renouvelable ou pour la recherche et le développement dans des domaines d'intérêt public.

- Droits de Propriété : Conférer des droits de propriété ou des brevets sur les innovations peut encourager la création et la diffusion de technologies ou d'idées bénéfiques. Cela permet aux innovateurs de bénéficier directement des avantages de leurs inventions, qui autrement pourraient être sous-produites en raison de la nature non exclusive de leurs bénéfices.

Ces politiques visent à aligner les incitations privées avec les avantages ou coûts sociaux, de manière à ce que les activités économiques reflètent plus fidèlement leur véritable coût ou valeur pour la société. En ajustant soigneusement ces interventions, l'État vise à atteindre une allocation des ressources qui maximise le bien-être social.

Les Approches Privées pour Gérer les Externalités

Le théorème de Coase

Le théorème de Coase, formulé par l'économiste Ronald Coase, propose une perspective intéressante sur la manière dont les externalités peuvent être gérées par le marché sans intervention gouvernementale. Selon ce théorème, si les droits de propriété sont clairement définis et si les coûts de transaction sont négligeables, les parties affectées par l'externalité peuvent négocier entre elles pour atteindre une solution efficace qui maximise le bien-être total, indépendamment de la répartition initiale des droits. Dans ce contexte, les droits de propriété sont les droits légaux de posséder, utiliser et échanger une ressource. Une définition claire de ces droits est essentielle car elle détermine qui est responsable de l'externalité et qui a le droit de négocier à ce sujet. Par exemple, si un droit de propriété est accordé à un pollueur, les parties affectées par la pollution (comme les riverains) devraient théoriquement négocier avec le pollueur et potentiellement le compenser pour réduire la pollution. Inversement, si les riverains ont le droit de jouir d'un environnement propre, le pollueur devrait les indemniser pour continuer à polluer.

Le théorème de Coase indique également que l'efficacité de l'allocation des ressources sera atteinte quelle que soit la répartition des droits de propriété, tant que les parties peuvent négocier librement. Cela signifie que les parties vont continuer à négocier jusqu'à ce que le coût de l'externalité pour le pollueur soit égal au coût pour la société. L'essentiel de cette proposition est que le résultat final (en termes d'efficacité) devrait être le même, peu importe qui détient initialement les droits, un principe connu sous le nom d'invariance de Coase. Cependant, dans la pratique, les conditions requises pour l'application du théorème de Coase ne sont souvent pas remplies. Les coûts de transaction peuvent être significatifs, les droits de propriété peuvent être difficiles à établir ou à faire respecter, et les parties peuvent ne pas avoir des informations complètes ou symétriques pour négocier efficacement. De plus, lorsque de nombreuses parties sont impliquées ou que les effets d'une externalité sont diffus et non localisés, la coordination nécessaire pour négocier des accords privés devient extrêmement complexe.

Dans ces situations où les conditions du théorème de Coase ne sont pas remplies, l'intervention de l'État par des réglementations, des taxes ou des subventions peut s'avérer nécessaire pour atteindre une allocation des ressources qui reflète le coût social ou le bénéfice des externalités. Cela aide à garantir que les externalités sont internalisées, menant à une solution plus proche de l'optimal social.

Les problèmes que vous avez soulevés sont des défis majeurs lorsqu'il s'agit de résoudre des externalités par des moyens de marché ou des solutions privées, comme décrit dans le théorème de Coase.

Problème I - Coûts de Transaction Élevés : Les coûts de transaction englobent tous les coûts associés à la négociation et à l'exécution d'un échange. Dans le cas des externalités, ces coûts peuvent inclure les frais de recherche d'informations sur les parties affectées, les coûts de négociation pour arriver à un accord, les coûts juridiques pour formaliser l'accord, et les coûts de surveillance et d'application pour s'assurer que les termes de l'accord sont respectés. Lorsque ces coûts sont prohibitifs, les parties ne peuvent pas parvenir à un accord qui permettrait d'internaliser l'externalité. Par conséquent, le marché seul ne parvient pas à corriger l'externalité, et une intervention extérieure, telle que celle de l'État, peut devenir nécessaire pour faciliter une solution plus efficace.

Problème II - Problème du Resquilleur (Free-Rider Problem) : Le problème du resquilleur est particulièrement pertinent dans le cas des biens publics ou lorsqu'il s'agit d'externalités positives, comme la protection de l'environnement ou la vaccination. Si un bien est non excludable (il est difficile d'empêcher quelqu'un d'en bénéficier) et non rival (la consommation par une personne n'empêche pas la consommation par une autre), les individus peuvent être incités à ne pas révéler leur véritable valorisation du bien ou service en espérant que d'autres paieront pour sa provision tout en profitant eux-mêmes des bénéfices sans contribuer au coût. Cela conduit à une sous-fourniture du bien ou service car tout le monde attend que quelqu'un d'autre paie pour l'externalité positive, résultant en une quantité produite inférieure à l'optimal social.

Ces deux problèmes illustrent pourquoi les marchés peuvent souvent échouer à résoudre les externalités de manière autonome et pourquoi l'intervention gouvernementale peut être nécessaire. L'État peut aider à réduire les coûts de transaction par la mise en place de lois et de réglementations qui facilitent les accords privés, et il peut surmonter le problème du resquilleur en fournissant lui-même des biens publics ou en subventionnant leur production pour encourager une provision plus proche de l'optimal social.

La Puissance de la Négociation Privée et la Définition des Droits de Propriété

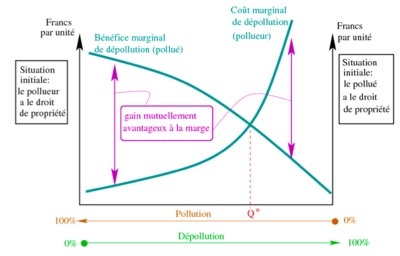

Ce graphique illustre une situation de négociation entre un pollueur et un pollué concernant la dépollution, dans le contexte du théorème de Coase. Le graphique montre deux courbes : le coût marginal de dépollution pour le pollueur et le bénéfice marginal de dépollution pour le pollué.

Le graphique que vous avez présenté illustre une approche économique pour résoudre le problème des externalités négatives par le biais de négociations entre parties, conformément au théorème de Coase. Il décrit une situation où un pollueur et une partie affectée par la pollution, le pollué, sont impliqués dans une négociation visant à trouver un niveau de dépollution qui maximise le bien-être collectif.

Dans cette représentation, le coût de réduire la pollution, ou de dépolluer, pour le pollueur augmente avec chaque unité supplémentaire de dépollution entreprise. Cela est représenté par la courbe ascendante, indiquant que les premières unités de dépollution sont relativement peu coûteuses pour le pollueur, mais que le coût augmente progressivement. Parallèlement, le bénéfice que le pollué tire de la réduction de la pollution diminue avec chaque unité supplémentaire. Les premières réductions de pollution apportent de grands bénéfices au pollué, mais ces bénéfices diminuent à mesure que l'air ou l'eau devient plus propre.

Le point où ces deux courbes se croisent, marqué Q∗, représente le niveau de dépollution où le bénéfice marginal du nettoyage est exactement égal au coût marginal de ce nettoyage. C'est le niveau idéal de dépollution du point de vue de l'efficacité économique, car il équilibre parfaitement le coût et le bénéfice marginal de la dépollution.

Le cadre fourni par le graphique suggère que, indépendamment de la partie qui détient initialement les droits de propriété, qu'il s'agisse du pollueur ou du pollué, il y a une opportunité pour un accord mutuellement bénéfique. Si le pollueur a le droit de polluer, le pollué peut potentiellement compenser financièrement le pollueur pour réduire la pollution, jusqu'au point où il n'est plus avantageux pour le pollué de payer pour une dépollution supplémentaire. Inversement, si le pollué détient le droit à un environnement propre, le pollueur pourrait payer pour le droit de polluer, jusqu'à ce que le coût supplémentaire de réduction de la pollution soit supérieur aux bénéfices que le pollueur en tire.

Cependant, dans la réalité, les négociations entre le pollueur et le pollué sont souvent entravées par des coûts de transaction élevés. Ces coûts peuvent inclure les frais juridiques pour établir et faire respecter les accords, les coûts liés à la recherche d'informations et à la négociation, ainsi que les défis liés à la coordination entre un grand nombre de parties. De plus, les asymétries d'information et le problème des resquilleurs, où des individus bénéficient des résultats de la négociation sans y participer activement, peuvent également compliquer la résolution privée des externalités.

En conséquence, bien que le théorème de Coase propose une solution élégante sur le papier, la nécessité d'une intervention de l'État sous forme de réglementations ou de taxes environnementales est souvent inévitable pour gérer efficacement les externalités et parvenir à une allocation des ressources qui reflète le coût et le bénéfice social de la dépollution.

Illustration Pratique: Un Accord Négocié en Détail

L'analyse des coûts et bénéfices marginaux pour les deux frères, Toxico et Asmatico, nous donne une base pour une possible solution négociée à la question de fumer en voiture lors de leurs voyages.

Pour Toxico, le coût marginal de ne pas fumer une cigarette augmente linéairement avec chaque cigarette non fumée, ce qui est décrit par la fonction . Cela signifie que chaque cigarette supplémentaire qu'il choisit de ne pas fumer lui coûte plus en termes de satisfaction personnelle. Lorsqu'il ne fume pas dans la voiture d'Asmatico, le coût total qu'il subit après avoir renoncé à un paquet entier est de 220 unités de bien-être, qui est la somme des coûts marginaux de chaque cigarette non fumée.

D'autre part, pour Asmatico, qui n'aime pas la fumée, le bénéfice marginal de chaque cigarette non fumée par Toxico diminue avec chaque cigarette supplémentaire non fumée. Cela est représenté par la fonction . Le bénéfice total qu'Asmatico retire de l'abstention de Toxico est de 100 unités de bien-être, ce qui est la somme des bénéfices marginaux pour chaque cigarette non fumée.

Ces fonctions suggèrent que les deux frères peuvent négocier une compensation qui est mutuellement avantageuse. Puisque le coût total pour Toxico de ne pas fumer est plus élevé que le bénéfice total pour Asmatico lorsque Toxico fume, Asmatico pourrait compenser Toxico pour qu'il ne fume pas, jusqu'à un point où le coût marginal de Toxico égale le bénéfice marginal d'Asmatico. La négociation consisterait à déterminer une quantité de cigarettes que Toxico serait prêt à ne pas fumer et le montant que Asmatico serait prêt à payer pour cette abstention.

Par exemple, Toxico pourrait accepter de réduire le nombre de cigarettes qu'il fume si Asmatico lui paie une certaine somme par cigarette non fumée. Ils devraient trouver un accord qui maximise leur bien-être collectif, c'est-à-dire trouver le nombre de cigarettes que Toxico est prêt à ne pas fumer et qui correspond au montant que Asmatico est prêt à payer pour cette réduction. En théorie, selon le théorème de Coase, ils pourraient arriver à un accord sans l'intervention de leurs parents ou d'une autre autorité, à condition que les coûts de transaction pour négocier et faire respecter cet accord soient négligeables.

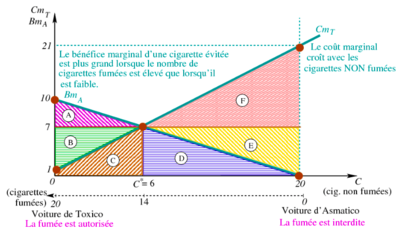

Le graphique représente une situation économique qui implique deux parties, Toxico et Asmatico, et leurs préférences relatives à fumer des cigarettes pendant qu'ils sont en voiture. Sur l'axe horizontal, nous avons le nombre de cigarettes non fumées, C, et sur l'axe vertical, les coûts et bénéfices marginaux en termes de bien-être ou de satisfaction, mesurés en unités monétaires.

La courbe ascendante, , représente le coût marginal pour Toxico de ne pas fumer de cigarettes. Comme on peut le voir, ce coût marginal augmente avec chaque cigarette supplémentaire qu'il choisit de ne pas fumer. Cela indique que Toxico trouve de plus en plus difficile de renoncer à chaque cigarette supplémentaire.

La courbe descendante, , représente le bénéfice marginal pour Asmatico pour chaque cigarette que Toxico ne fume pas. Le bénéfice est plus élevé lorsque le nombre de cigarettes non fumées est faible et diminue à mesure que davantage de cigarettes sont non fumées.

Le point où les deux courbes se croisent, marqué , suggère un compromis optimal pour les deux parties. À ce point, le coût pour Toxico de ne pas fumer six cigarettes est égal au bénéfice pour Asmatico lorsque six cigarettes ne sont pas fumées. Cela implique que Toxico devrait s'abstenir de fumer exactement six cigarettes pour que les deux parties maximisent leur bien-être combiné.

Le graphique est divisé en différentes zones colorées (A à F), chacune représentant un différent coût ou bénéfice pour Toxico et Asmatico. Par exemple, les zones A et B représentent le coût total pour Asmatico dans la voiture de Toxico lorsque la fumée est autorisée. Les zones C à F représentent le coût total pour Toxico lorsqu'il accompagne Asmatico dans sa voiture et que la fumée est interdite.

Cette illustration sert à montrer comment une négociation Coasienne pourrait se dérouler entre les deux parties. Si elles peuvent négocier sans coûts de transaction, elles pourraient s'entendre sur une compensation pour que Toxico ne fume que six cigarettes, améliorant ainsi le bien-être d'Asmatico sans imposer un coût excessif à Toxico. La négociation pourrait impliquer que Asmatico paie Toxico pour chaque cigarette non fumée jusqu'à atteindre l'équilibre à .

Cependant, si les coûts de transaction étaient significatifs ou si l'une des parties avait une information incomplète sur les préférences de l'autre, atteindre cet accord deviendrait plus compliqué. De plus, si Toxico ou Asmatico adoptait un comportement de resquilleur, en essayant de bénéficier de l'accord sans payer sa part juste, cela pourrait également empêcher de parvenir à une solution efficace. En l'absence d'une solution négociée, une intervention extérieure, telle qu'une réglementation ou une politique mise en place par les parents ou une autorité, pourrait être nécessaire pour résoudre la situation.

1. ACHAT DE PERMIS DE POLLUER

Toxico décide d'acheter le droit de fumer dans la voiture d'Asmatico pour 7 CHF par cigarette. Il continue à fumer jusqu'à ce que son coût marginal de ne pas fumer atteigne 7 CHF. À ce stade, il a renoncé à fumer 6 cigarettes, fumant donc 14 cigarettes sur les 20 habituelles.

Le coût total pour Toxico se compose de deux parties :

- Le coût de l'achat du droit de fumer, qui correspond à la zone D+E dans le graphique. Cela se calcule comme le prix par cigarette multiplié par le nombre de cigarettes fumées, soit CHF.

- Le coût associé à l'abstinence des 6 cigarettes qu'il a décidé de ne pas fumer, correspondant à la surface C. Ce coût est représenté par l'aire d'un triangle avec une base de 6 (le nombre de cigarettes non fumées) et une hauteur de 7 (le coût marginal de la sixième cigarette non fumée, qui commence à 1 CHF pour la première cigarette non fumée et augmente de 1 CHF pour chaque cigarette additionnelle). Par conséquent, l'aire de ce triangle est CHF. Le coût total pour Toxico est donc de 98 CHF pour l'achat des droits de fumer plus 21 CHF pour le coût d'abstinence, ce qui fait un total de 119 CHF.

Cependant, s'il n'avait pas acheté les droits de fumer, fumer toutes les cigarettes lui aurait coûté 220 CHF. Donc, en ne fumant pas ces 6 cigarettes, il réalise un gain de CHF, qui correspond à la surface F.

Asmatico, d'autre part, est prêt à accepter cet arrangement car jusqu'à la treizième cigarette, son bénéfice marginal de ne pas subir la fumée est inférieur à 7 CHF, ce qui est moins que ce qu'il reçoit de Toxico. Il subit un coût associé à la fumée passive des 14 cigarettes que Toxico fume, ce qui correspond à la surface D, évaluée à 49 CHF. Cependant, il gagne 98 CHF de Toxico pour le droit de fumer. Ainsi, son gain net est de CHF, correspondant à la surface E.

Cet exemple démontre comment une négociation Coasienne peut aboutir à une solution où les deux parties s'améliorent grâce à des échanges volontaires, malgré la présence d'externalités négatives.

2. ACHAT DE DROITS À L'AIR PROPRE

Lorsque Asmatico achète le droit à un air propre en payant Toxico pour ne pas fumer dans la voiture, les calculs montrent les résultats suivants :

- Le bénéfice total pour Asmatico, si Toxico ne fumait pas du tout pendant le voyage, serait de 100 CHF.

- Le coût pour Toxico de ne pas fumer 6 cigarettes est de 24 CHF, qui est la somme des coûts marginaux d'abstinence pour ces cigarettes.

- Asmatico paie Toxico 42 CHF pour qu'il s'abstienne de fumer ces 6 cigarettes (7 CHF par cigarette non fumée).

En termes de gain net pour chacun des frères dans ce scénario :

- Toxico reçoit 42 CHF d'Asmatico, et comme son coût d'abstinence est de 24 CHF, son gain net est de 18 CHF.

- Asmatico, d'autre part, paie 42 CHF mais son bénéfice total sans fumée est de 100 CHF, donc son gain net est de 58 CHF.

Dans cette situation, la quantité de cigarettes non fumées est identique à celle du premier scénario : Toxico s'abstient de fumer 6 cigarettes. Cependant, les gains nets diffèrent en raison de la direction du paiement. Asmatico paie pour un air propre, et Toxico reçoit une compensation pour ne pas fumer, contrairement au premier scénario où Toxico payait pour le droit de fumer.

Cela illustre comment la distribution initiale des droits affecte la distribution des gains monétaires entre les parties, même si la quantité de l'externalité (dans ce cas, la fumée de cigarette) reste la même. C'est une démonstration pratique du théorème de Coase : tant que les coûts de transaction sont négligeables et que les droits de propriété sont clairement définis, les parties peuvent négocier des compensations pour atteindre un résultat efficient indépendamment de la répartition initiale des droits.

L'Action Publique Face aux Externalités

La Palette des Interventions Publiques pour les Externalités

Lorsque le marché aboutit à une mauvaise allocation des ressources à cause d'une externalité et qu'une négociation privée n'est pas possible, généralement en raison de coûts de transaction élevés, d'informations asymétriques ou du problème du passager clandestin, le gouvernement peut intervenir pour corriger cette défaillance.

L'une des approches que le gouvernement peut prendre est l'adoption de politiques autoritaires, qui consistent en des réglementations strictes. Ces réglementations peuvent être sous forme d'obligations ou d'interdictions concernant certains comportements. Par exemple, le gouvernement peut rendre la vaccination obligatoire pour tous les écoliers afin de s'assurer que la société bénéficie de l'immunité collective. De même, il peut fixer un niveau maximal de pollution que les entreprises ne doivent pas dépasser pour protéger la santé publique et l'environnement. Ces mesures peuvent être efficaces pour atteindre un résultat souhaité rapidement et de manière assez directe.

Cependant, ces politiques peuvent aussi être considérées comme intrusives et limiter les libertés individuelles ou les choix des entreprises. Elles doivent donc être conçues avec soin pour équilibrer les objectifs de bien-être social et le respect des droits individuels. De plus, leur efficacité dépend de la capacité du gouvernement à les faire respecter, ce qui nécessite souvent un suivi et des ressources significatives.

Lorsque des négociations privées échouent à résoudre les problèmes d'externalités et que le marché ne parvient pas à une allocation optimale des ressources, le gouvernement peut opter pour des interventions qui s'appuient sur les mécanismes de marché pour réaligner les incitations privées avec les intérêts sociaux. Ces interventions, dites "orientées vers le marché", cherchent à utiliser les prix et les incitations économiques pour encourager les comportements souhaitables sans imposer directement des réglementations.

Les taxes pigouviennes sont un exemple classique d'une telle politique. Nommées d'après l'économiste Arthur Pigou, elles sont conçues pour internaliser les coûts des externalités négatives. En taxant des activités qui produisent des effets externes nuisibles, comme la pollution, le gouvernement peut inciter les entreprises et les consommateurs à réduire leur comportement polluant jusqu'à ce que le coût social et privé soit aligné. Le montant de la taxe est généralement fixé pour être égal au coût marginal externe de l'activité polluante à la quantité socialement optimale.

D'un autre côté, les subventions peuvent être utilisées pour encourager des comportements ayant des externalités positives. Par exemple, le gouvernement peut offrir des aides financières pour les travaux d'amélioration de l'isolation des habitations privées, ce qui réduit la consommation d'énergie et, par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre. De même, des subventions pourraient être offertes aux entreprises qui investissent dans la recherche et le développement de technologies propres ou dans la formation de leur main-d'œuvre, ce qui peut avoir des retombées positives pour l'ensemble de l'économie.

Ces politiques orientées vers le marché sont souvent préférées aux réglementations directes car elles peuvent atteindre les objectifs souhaités tout en permettant une certaine flexibilité dans la manière dont les individus et les entreprises répondent aux incitations fiscales. Cependant, leur conception et leur mise en œuvre nécessitent une compréhension précise de la nature et de la taille des externalités, ainsi qu'une capacité à ajuster les taxes et les subventions de manière appropriée pour éviter des effets secondaires indésirables ou des distorsions du marché.

Comparaison des Systèmes de Permis et d'Imposition

L'État dispose en effet de deux principales approches pour réduire la pollution émanant d'une usine :

- Réglementation : L'État peut imposer une réglementation stricte qui oblige l'usine à réduire la pollution à un niveau spécifique. Ces limites réglementaires sont souvent définies après des études environnementales et sanitaires et peuvent inclure des plafonds sur les émissions de polluants spécifiques. L'usine doit alors ajuster ses processus de production, investir dans des technologies de contrôle de la pollution ou changer ses matières premières pour se conformer aux normes imposées. Cette approche de "commande et contrôle" offre aux autorités une assurance que certaines réductions de pollution seront réalisées, mais peut être coûteuse pour les entreprises et ne fournit pas de flexibilité quant à la manière d'atteindre ces réductions.

- Taxe Pigouvienne : Alternativement, l'État peut imposer une taxe pigouvienne, qui est une taxe sur chaque unité de pollution émise. Le montant de la taxe est idéalement égal au coût marginal externe de la pollution à la quantité optimale de pollution. Cette taxe incite l'usine à réduire la pollution, car elle doit maintenant payer pour l'impact externe de ses émissions. La taxe pigouvienne offre une flexibilité à l'usine sur la façon de réduire la pollution, car elle peut choisir de payer la taxe, de réduire la pollution pour éviter la taxe, ou une combinaison des deux. Cela peut également encourager l'innovation en matière de technologies de réduction de la pollution, car réduire les émissions devient financièrement avantageux.

Chacune de ces approches a ses avantages et inconvénients. La réglementation peut être plus directe et plus facile à comprendre pour le public, mais elle peut également être moins efficiente et moins flexible. Les taxes pigouviennes, quant à elles, sont généralement considérées comme plus efficientes du point de vue économique, car elles permettent à chaque usine de trouver la manière la plus rentable de réduire sa pollution. Cependant, déterminer le montant exact de la taxe pour correspondre au coût marginal externe de la pollution peut être complexe et sujet à des débats politiques et économiques.

Le système de plafonnement et d'échange, également connu sous le nom de marché des permis à polluer, est une méthode orientée vers le marché pour contrôler la pollution en fournissant des incitations économiques pour réduire les émissions polluantes. Voici comment il fonctionne :

- Plafonnement : L'État fixe un plafond, c'est-à-dire une limite maximale sur la quantité totale de pollution qui peut être émise par toutes les entreprises concernées. Ce plafond est inférieur au niveau actuel des émissions pour forcer une réduction globale.

- Distribution de Permis : L'État alloue ou vend des permis à polluer aux entreprises, où chaque permis autorise le détenteur à émettre une certaine quantité de pollution. Le nombre total de permis correspond au plafond d'émissions fixé par l'État.

- Échange : Les entreprises qui peuvent réduire leurs émissions à un coût inférieur au prix du marché des permis auront un incitatif à le faire et pourront vendre leurs permis excédentaires. Cela crée un marché pour les droits à polluer. Les entreprises pour qui la réduction des émissions est plus coûteuse peuvent acheter des permis supplémentaires sur le marché pour se conformer à la réglementation.

Le système de cap-and-trade a plusieurs avantages. Il offre une flexibilité aux entreprises pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de la manière la plus économique. Il encourage également l'innovation en matière de technologies propres car les économies réalisées grâce à des réductions plus efficaces peuvent être rentables.

Cependant, il existe un problème potentiel avec ce système lié au lobbying. Les entreprises et les groupes d'intérêts peuvent exercer des pressions pour augmenter le nombre de permis alloués, ce qui augmenterait le plafond des émissions autorisées et réduirait l'efficacité du programme en termes de réduction de la pollution. Si le plafond est fixé trop haut, les permis peuvent devenir trop abondants et bon marché, ce qui réduit l'incitation à investir dans la réduction de la pollution.

Pour que le système de plafonnement et d'échange fonctionne efficacement, il est crucial que le plafond d'émissions soit fixé à un niveau qui reflète les véritables objectifs de réduction de la pollution et qu'il soit progressivement abaissé au fil du temps pour encourager des réductions continues. De plus, le processus d'allocation des permis doit être transparent et équitable pour prévenir la manipulation du marché et assurer une concurrence juste et efficace.

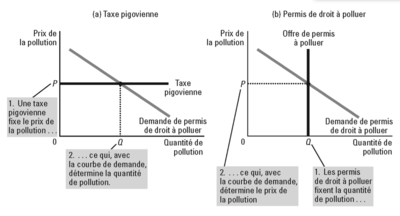

Taxes Pigouviennes et Permis de Pollution: Une Évaluation de leur Équivalence

Les graphiques ci-dessou comparent les approches de la taxe pigouvienne et des permis d'émission négociables pour réguler la pollution. Ces deux mécanismes visent à réduire la pollution en imposant des coûts aux pollueurs, mais ils fonctionnent de manière légèrement différente.

Taxe Pigouvienne (Graphique a) : La taxe pigouvienne est un prix fixé par l'État sur la pollution. Ce prix est conçu pour refléter le coût externe que la pollution impose à la société. Le graphique montre une ligne horizontale à un prix déterminé par la taxe. Le point où cette ligne coupe la courbe de demande de la pollution indique la quantité de pollution qui sera produite au prix fixé par la taxe. Les entreprises polluantes paieront la taxe pour chaque unité de pollution qu'elles émettent, et cette taxe est censée inciter les entreprises à réduire leurs émissions jusqu'à ce que le coût marginal de réduction de la pollution soit égal à la taxe. Le principal avantage de cette approche est qu'elle permet aux entreprises de décider comment elles vont réduire la pollution, leur donnant la flexibilité pour trouver les solutions les moins coûteuses. Cependant, le niveau de pollution résultant n'est pas garanti car il dépend de la réaction des entreprises à la taxe. Si la taxe est trop basse, la pollution pourrait rester élevée ; si elle est trop élevée, elle pourrait imposer des coûts excessifs aux entreprises.