« Évolution des Structures Socioéconomiques au XVIIIe Siècle : De l’Ancien Régime à la Modernité » : différence entre les versions

| Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||

= La croissance, enfin ! = | = La croissance, enfin ! = | ||

Le XVIIIe siècle est marqué par une expansion démographique sans précédent dans l'histoire européenne. La population du Royaume-Uni, par exemple, a connu une croissance impressionnante, passant d'environ 5,5 millions d'habitants au début du siècle à 9 millions à l'aube du XIXe siècle, soit une augmentation de près de 64%. Cette croissance démographique est l'une des plus remarquables de l'époque, reflet de l'amélioration des conditions de vie et des progrès technologiques et agricoles. La France n'est pas en reste avec une augmentation de sa population de 22 à 29 millions d'habitants, ce qui représente une hausse de 32%. Ce taux de croissance, bien que moins spectaculaire que celui du Royaume-Uni, témoigne néanmoins d'un changement significatif dans la démographie française, bénéficiant également de l'amélioration de l'agriculture et d'une relative stabilité politique. À l'échelle du continent européen, la population globale a connu une croissance d'environ 58%, un chiffre remarquable étant donné que l'Europe avait été sujet à des crises démographiques récurrentes dans les siècles précédents. Contrairement aux périodes antérieures, cette croissance n'a pas été suivie de crises démographiques majeures, comme des famines ou des épidémies à grande échelle, qui auraient pu réduire significativement le nombre d'habitants. | |||

Ces changements démographiques sont d'autant plus notables qu'ils se sont produits sans les traditionnelles « corrections » par la mortalité qui avaient historiquement accompagné les hausses de population. Les raisons de ce phénomène sont multiples : l'amélioration de la production agricole grâce à la Révolution agricole, les progrès dans le domaine de la santé publique, et le début de la Révolution industrielle qui a créé de nouveaux emplois et encouragé l'urbanisation. Ces augmentations de population ont joué un rôle crucial dans le développement économique et les transformations sociales de l'époque, en fournissant une main-d'œuvre abondante pour les industries naissantes et en stimulant la demande pour les produits manufacturés, posant ainsi les fondements des sociétés modernes européennes. | |||

La croissance démographique exceptionnelle du XVIIIe siècle en Europe peut être attribuée à plusieurs facteurs interdépendants qui, ensemble, ont modifié le paysage socio-économique du continent. L'innovation agricole a été un moteur clé de cette croissance. L'introduction de cultures en provenance de différents continents a diversifié et enrichi le régime alimentaire européen. Le maïs et le riz, importés respectivement d'Amérique latine et d'Asie, ont transformé l'agriculture dans le sud de l'Europe, notamment dans le nord de l'Italie, qui s'est adapté à la culture intensive du riz. Dans le nord et l'ouest de l'Europe, la pomme de terre a joué un rôle similaire. Sa propagation rapide au cours du siècle a permis d'augmenter l'apport calorique par rapport aux céréales traditionnelles et est devenue l'aliment de base des classes populaires. Le commerce a également contribué de manière significative à la prospérité et à l'augmentation de la population, surtout dans les îles britanniques. Le Royaume-Uni, en particulier, a bâti une flotte marchande robuste, s'établissant comme le "commerçant du monde". Le développement de la Révolution industrielle a permis de produire en masse des biens qui étaient ensuite distribués à travers le continent. En 1740, lorsqu'une mauvaise récolte a frappé l'Europe de l'Ouest, l'Angleterre a pu éviter une crise de mortalité en important du blé de l'Europe de l'Est grâce à sa flotte, alors que la France, moins bien connectée par voie maritime, subissait les conséquences de cette disette. Les Pays-Bas, eux aussi, bénéficiaient d'une puissance commerciale considérable grâce à leur marine marchande. Enfin, le changement dans les structures économiques a eu un impact profond. Le passage du "domestic system", où la production se faisait à domicile, à la proto-industrialisation, a créé de nouvelles dynamiques économiques. La proto-industrialisation, qui implique une augmentation de la production artisanale souvent rurale avant l'industrialisation complète, a posé les bases pour une révolution industrielle qui allait transformer les économies locales en économies d'échelle, amplifiant la capacité de production et de distribution des biens. Ces facteurs, conjugués à des progrès dans la santé publique et une meilleure gestion des ressources alimentaires, ont non seulement permis à la population européenne d'augmenter de façon substantielle, mais ont aussi pavé la voie à un avenir où l'industrialisation et le commerce mondial deviendraient les piliers de l'économie mondiale. | |||

= Le domestic system ou Verlagsystem = | = Le domestic system ou Verlagsystem = | ||

Version du 6 novembre 2023 à 16:22

Basé sur un cours de Michel Oris[1][2][3]

Structures Agraires et Société Rurale: Analyse de la Paysannerie Européenne Préindustrielle ● Le régime démographique d'ancien régime : l'homéostasie ● Structures et changements de structures : le XVIIIe siècle ● Origines et causes de la révolution industrielle anglaise ● Mécanismes structurels de la révolution industrielle ● La diffusion de la révolution industrielle en Europe continentale ● Au-delà de l'Europe ● Les coûts sociaux de la révolution industrielle ● Introduction : les trois temps de la conjoncture ● Marchés nationaux et marchés mondiaux de produits ● La formation de systèmes migratoires mondiaux ● La mondialisation des marchés de l'argent ● La transformation des structures et des relations sociales durant la révolution industrielle ● Aux origines du tiers-monde ● Echecs et blocages dans les Tiers-Mondes ● L’organisation des rapports de production : un raccourci pour aller de la fin du XIXe au milieu du XXe siècle ● Les Trente Glorieuses ● Une nouvelle économie : 1973 - 2007 ● Les défis de l’État-Providence ● Autour de la colonisation : peurs et espérances du développement ● Le temps des ruptures ● Globalisation et modes de développement dans les « tiers-mondes »

Le XVIIIe siècle marque l'avènement d'une ère révolutionnaire dans le cours de l'histoire humaine, façonnant de manière indélébile l'avenir de l'Europe et, par extension, du monde. Ce siècle, ancré entre des traditions anciennes et des visions modernes, a été un carrefour des contrastes et des contradictions. Au début de ce siècle, l'Europe restait largement une mosaïque de sociétés agraires, régies par des structures féodales ancestrales et une noblesse héréditaire détenant le pouvoir et les privilèges. La vie quotidienne était rythmée par les cycles agricoles et la grande majorité de la population vivait dans de petites communautés rurales, dépendantes de la terre pour leur subsistance. Cependant, les germes du changement étaient déjà présents sous la surface, prêts à éclore.

À mesure que le siècle progressait, un vent de changement soufflait sur le continent. L'influence des philosophes des Lumières, qui préconisaient la raison, la liberté individuelle et le scepticisme vis-à-vis de l'autorité traditionnelle, commençait à remettre en question l'ordre établi. Les salons littéraires, les cafés et les journaux sont devenus des forums pour les idées progressistes, alimentant le désir de réforme sociale, économique et politique. La dynamique économique de l'Europe connaissait également une transformation radicale. L'introduction de nouvelles méthodes agricoles et la mise en œuvre de la rotation des cultures ont amélioré le rendement des terres, favorisant une croissance démographique et augmentant la mobilité sociale. Le commerce international s'intensifiait grâce aux avancées dans la navigation et à l'expansion coloniale, et des villes comme Amsterdam, Londres et Paris devenaient des centres bourdonnants de commerce et de finance. La révolution industrielle, bien qu'à ses balbutiements, commençait à montrer son visage à la fin du XVIIIe siècle. Les innovations technologiques, en particulier dans le textile, transformaient les méthodes de production et déplaçaient l'accent de l'économie du domaine rural vers les villes urbaines en expansion. L'énergie hydraulique et plus tard la machine à vapeur révolutionnaient l'industrie et le transport, pavant la voie à une production de masse et à une société plus industrialisée.

Pourtant, cette période de croissance et d'expansion était également témoin d'une inégalité croissante. La mécanisation entraînait souvent le chômage parmi les travailleurs manuels, et les conditions de vie dans les villes industrialisantes étaient fréquemment misérables. La richesse générée par le commerce international et la colonisation des Amériques n'était pas également répartie, et les avantages du progrès étaient souvent tempérés par l'exploitation et l'injustice. Les bouleversements politiques, tels que la Révolution française et la guerre d'indépendance américaine, ont montré le potentiel et le désir de gouvernement représentatif, sapant les fondations de la monarchie absolue et jetant les bases des républiques modernes. La notion d'État-nation commençait à émerger, redéfinissant l'identité et la souveraineté. La fin du XVIIIe siècle a donc été une période de transition spectaculaire, où le monde ancien faisait place progressivement à de nouvelles structures et idéologies. L'empreinte de ces transformations a façonné les sociétés européennes et a établi les prémisses du monde contemporain, inaugurant des débats qui continuent de résonner dans notre société actuelle.

Notions de structures et de conjoncture

Dans le jargon des sciences économiques et sociales, le terme "structure" renvoie aux caractéristiques et aux institutions durables qui composent et définissent le fonctionnement d'une économie. Ces éléments structurels incluent les lois, les régulations, les normes sociales, les infrastructures, les institutions financières et politiques, ainsi que les modèles de propriété et les répartitions des ressources. Les éléments structurels sont considérés stables car ils sont intégrés au tissu de la société et de l'économie et ne changent pas rapidement ou facilement. Ils servent de fondement pour les activités économiques et sont cruciaux pour comprendre comment et pourquoi une économie fonctionne de la manière dont elle le fait.

Le concept d'équilibre en économie, souvent associé à l'économiste Léon Walras, est un état théorique où les ressources sont allouées de la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire que l'offre rencontre la demande à un prix qui satisfait à la fois producteurs et consommateurs. Dans un tel système, aucun acteur économique n'a l'incitation à changer sa stratégie de production, de consommation ou d'échange, parce que les conditions existantes maximisent l'utilité pour tous dans les limites des contraintes données. Cependant, dans la réalité, les économies sont rarement, voire jamais, dans un état d'équilibre parfait. Les changements structurels, comme ceux observés pendant le XVIIIe siècle avec la transition vers des systèmes économiques plus industrialisés et capitalistes, impliquent un processus dynamique où les structures économiques évoluent et s'adaptent. Ce processus peut être perturbé par des innovations technologiques, des découvertes scientifiques, des conflits, des politiques gouvernementales, des mouvements sociaux, ou des crises économiques, qui peuvent tous entraîner des déséquilibres et nécessiter des ajustements structurels. Les économistes étudient ces changements structurels pour comprendre comment les économies se développent et réagissent à diverses perturbations, et pour informer les politiques qui visent à promouvoir la stabilité, la croissance, et le bien-être économique.

Dans le contexte du capitalisme, la structure peut être envisagée comme l'ensemble des cadres réglementaires, des institutions, des réseaux d'entreprises, des marchés et des pratiques culturelles qui façonnent et soutiennent l'activité économique. Cette structure est essentielle pour le bon fonctionnement du capitalisme, qui repose sur les principes de la propriété privée, de l'accumulation de capital, et des marchés concurrentiels pour la distribution des biens et services. L'intégrité structurelle d'un système capitaliste, c'est-à-dire la robustesse et la résilience de ses composantes et institutions, est cruciale pour assurer sa stabilité et sa capacité à s'auto-réguler. Dans un tel système, chaque élément – qu'il s'agisse d'une institution financière, d'une entreprise, d'un consommateur ou d'une politique gouvernementale – doit fonctionner efficacement et de manière autonome, tout en étant en cohérence avec l'ensemble du système. Le capitalisme est théoriquement conçu pour être un système autorégulé où l'interaction des forces de marché – principalement l'offre et la demande – mène à un équilibre économique. Par exemple, si la demande pour un produit augmente, le prix tend à augmenter, ce qui signifie une plus grande incitation pour les producteurs à produire plus de ce produit, ce qui, à terme, devrait rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande. Cependant, l'histoire économique montre que les marchés et les systèmes capitalistes ne sont pas toujours auto-correctifs et peuvent parfois être sujets à des déséquilibres persistants, tels que des bulles spéculatives, des crises financières, ou des inégalités croissantes. Dans ces cas, les éléments du système peuvent ne pas s'adapter efficacement ou rapidement, entraînant une instabilité qui peut nécessiter une intervention extérieure, comme la réglementation gouvernementale ou les politiques monétaires et fiscales, pour rétablir la stabilité. Ainsi, bien que le capitalisme tende vers une certaine forme d'équilibre grâce à la flexibilité et l'adaptabilité de ses structures, la réalité de son fonctionnement peut être beaucoup plus complexe et nécessite souvent une gestion prudente et une régulation pour éviter les dysfonctionnements.

Structure d’ancien régime

L'économie de l'Ancien Régime, qui prévalait en Europe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et qui est particulièrement associée à la France pré-révolutionnaire, était principalement dominée par l'agriculture. Cette prédominance agraire était fortement marquée par la monoculture céréalière, avec le blé comme étalon de cette production. Cette spécialisation reflétait les besoins alimentaires fondamentaux de l'époque, les conditions climatiques et environnementales, ainsi que des pratiques agricoles ancrées dans la tradition. La terre constituait la source principale de richesse et le symbole du statut social, ce qui engendrait une structure socio-économique rigide peu encline au changement et à l'adoption de nouvelles méthodes de culture. La productivité de l'agriculture de l'Ancien Régime était faible. Les rendements des terres étaient limités par l'usage de techniques agricoles traditionnelles et un manque criant d'innovation. La rotation triennale des cultures et la dépendance aux aléas de la nature, sans moyens technologiques avancés, restreignaient l'efficience agricole. L'investissement dans des technologies susceptibles d'améliorer la situation était rare, freiné par une combinaison de manque de connaissances, de capital, et d'un système social qui ne valorisait pas l'entrepreneuriat agricole.

En ce qui concerne la démographie, l'équilibre de la population était maintenu par des coutumes sociales telles que le mariage tardif et un taux élevé de célibat définitif, pratiques particulièrement répandues dans l'Europe du Nord-Ouest. Ces habitudes, associées à une forte mortalité infantile et à des périodes récurrentes de famine ou de pandémie, régulaient naturellement la croissance démographique malgré les maigres productions agricoles.

Le développement des moyens de transport et de communication était également très limité, engendrant une économie caractérisée par l'existence de micromarchés. Les coûts élevés de transport rendaient prohibitif le commerce de marchandises sur de longues distances, à l'exception de produits à forte valeur ajoutée comme les montres produites à Genève. Ces articles de luxe, qui s'adressaient à une clientèle aisée, pouvaient absorber les frais de transport sans compromettre leur compétitivité sur les marchés éloignés.

Enfin, la production industrielle et artisanale de l'Ancien Régime était principalement axée sur la fabrication de biens de consommation courante, dictée par la "loi d'urgence de consommation", à savoir les nécessités de manger, boire et se vêtir. Les industries, en particulier le textile, étaient souvent des activités à petite échelle, réparties sur le territoire et fortement contrôlées par des corporations qui restreignaient la concurrence et l'innovation. Cette production limitée était cohérente avec les besoins immédiats et les capacités économiques de la majorité de la population de l'époque.

Cet ensemble de caractéristiques définissait une économie et une société où le statu quo prévalait, laissant peu de place à l'innovation et au changement dynamique. La rigidité des structures de l'Ancien Régime a, par conséquent, joué un rôle dans le retard de l'entrée de pays comme la France dans la Révolution industrielle, par rapport à l'Angleterre où des réformes sociales et économiques ont ouvert la voie à une modernisation plus rapide.

Conjoncture

L'histoire économique et sociale est en effet marquée par des cycles de croissance et de récession, des crises et des périodes de reprise qui se déroulent sur le long terme. La modification des structures socio-économiques est un processus ardu, notamment parce qu'il implique de perturber l'équilibre de systèmes qui sont en place depuis des siècles. Ces structures ne sont toutefois pas figées et témoignent de la dynamique constante de la société qui évolue continuellement, même si les modalités de cette évolution peuvent être subtiles et complexes à discerner.

Les crises sont souvent le résultat d'une accumulation de tensions au sein d'un système qui a connu une longue période de stabilité apparente. Ces tensions peuvent être exacerbées par des événements catastrophiques qui forcent une réorganisation du système en place. Les crises peuvent également engendrer une polarisation sociale plus marquée, avec des gagnants et des perdants plus distincts à mesure que la société s'adapte et réagit aux changements.

L'image des "montées puis des reculs, comme des marées successives" est une métaphore puissante pour décrire ces cycles économiques et sociaux. Il y a des périodes de croissance démographique ou économique qui semblent s'inverser ou être annulées par des périodes de crise ou de dépression. Ces "flux et reflux" sont caractéristiques de l'histoire humaine, et leur étude offre des aperçus précieux sur les forces qui façonnent les sociétés au fil du temps. Cela suggère également une résilience inhérente aux systèmes sociaux, qui bien que confrontés à des "pannes" régulières, sont capables de se reprendre et de s'élever à nouveau, bien que jamais tout à fait de la même manière qu'auparavant. Chaque cycle apporte avec lui des changements, des adaptations et parfois des transformations profondes des structures existantes.

La croissance, enfin !

Le XVIIIe siècle est marqué par une expansion démographique sans précédent dans l'histoire européenne. La population du Royaume-Uni, par exemple, a connu une croissance impressionnante, passant d'environ 5,5 millions d'habitants au début du siècle à 9 millions à l'aube du XIXe siècle, soit une augmentation de près de 64%. Cette croissance démographique est l'une des plus remarquables de l'époque, reflet de l'amélioration des conditions de vie et des progrès technologiques et agricoles. La France n'est pas en reste avec une augmentation de sa population de 22 à 29 millions d'habitants, ce qui représente une hausse de 32%. Ce taux de croissance, bien que moins spectaculaire que celui du Royaume-Uni, témoigne néanmoins d'un changement significatif dans la démographie française, bénéficiant également de l'amélioration de l'agriculture et d'une relative stabilité politique. À l'échelle du continent européen, la population globale a connu une croissance d'environ 58%, un chiffre remarquable étant donné que l'Europe avait été sujet à des crises démographiques récurrentes dans les siècles précédents. Contrairement aux périodes antérieures, cette croissance n'a pas été suivie de crises démographiques majeures, comme des famines ou des épidémies à grande échelle, qui auraient pu réduire significativement le nombre d'habitants.

Ces changements démographiques sont d'autant plus notables qu'ils se sont produits sans les traditionnelles « corrections » par la mortalité qui avaient historiquement accompagné les hausses de population. Les raisons de ce phénomène sont multiples : l'amélioration de la production agricole grâce à la Révolution agricole, les progrès dans le domaine de la santé publique, et le début de la Révolution industrielle qui a créé de nouveaux emplois et encouragé l'urbanisation. Ces augmentations de population ont joué un rôle crucial dans le développement économique et les transformations sociales de l'époque, en fournissant une main-d'œuvre abondante pour les industries naissantes et en stimulant la demande pour les produits manufacturés, posant ainsi les fondements des sociétés modernes européennes.

La croissance démographique exceptionnelle du XVIIIe siècle en Europe peut être attribuée à plusieurs facteurs interdépendants qui, ensemble, ont modifié le paysage socio-économique du continent. L'innovation agricole a été un moteur clé de cette croissance. L'introduction de cultures en provenance de différents continents a diversifié et enrichi le régime alimentaire européen. Le maïs et le riz, importés respectivement d'Amérique latine et d'Asie, ont transformé l'agriculture dans le sud de l'Europe, notamment dans le nord de l'Italie, qui s'est adapté à la culture intensive du riz. Dans le nord et l'ouest de l'Europe, la pomme de terre a joué un rôle similaire. Sa propagation rapide au cours du siècle a permis d'augmenter l'apport calorique par rapport aux céréales traditionnelles et est devenue l'aliment de base des classes populaires. Le commerce a également contribué de manière significative à la prospérité et à l'augmentation de la population, surtout dans les îles britanniques. Le Royaume-Uni, en particulier, a bâti une flotte marchande robuste, s'établissant comme le "commerçant du monde". Le développement de la Révolution industrielle a permis de produire en masse des biens qui étaient ensuite distribués à travers le continent. En 1740, lorsqu'une mauvaise récolte a frappé l'Europe de l'Ouest, l'Angleterre a pu éviter une crise de mortalité en important du blé de l'Europe de l'Est grâce à sa flotte, alors que la France, moins bien connectée par voie maritime, subissait les conséquences de cette disette. Les Pays-Bas, eux aussi, bénéficiaient d'une puissance commerciale considérable grâce à leur marine marchande. Enfin, le changement dans les structures économiques a eu un impact profond. Le passage du "domestic system", où la production se faisait à domicile, à la proto-industrialisation, a créé de nouvelles dynamiques économiques. La proto-industrialisation, qui implique une augmentation de la production artisanale souvent rurale avant l'industrialisation complète, a posé les bases pour une révolution industrielle qui allait transformer les économies locales en économies d'échelle, amplifiant la capacité de production et de distribution des biens. Ces facteurs, conjugués à des progrès dans la santé publique et une meilleure gestion des ressources alimentaires, ont non seulement permis à la population européenne d'augmenter de façon substantielle, mais ont aussi pavé la voie à un avenir où l'industrialisation et le commerce mondial deviendraient les piliers de l'économie mondiale.

Le domestic system ou Verlagsystem

Le Verlagsystem est un type de système économique utilisé dans certaines régions d'Allemagne au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Le Verlagsystem, également connu sous le nom de putting-out system ou de cottage industry system, impliquait la production de biens à petite échelle dans les ménages ou les ateliers. Dans le cadre du Verlagsystem, un marchand ou un fabricant, appelé Verleger, fournissait les matières premières et l'équipement aux travailleurs, qui produisaient ensuite les marchandises dans leurs propres maisons ou ateliers. Les travailleurs étaient payés à la pièce pour les marchandises qu'ils produisaient, et les produits finis étaient ensuite renvoyés au Verleger pour être vendus ou exportés. Le Verlagsystem était une forme de proto-industrialisation et était utilisé dans des industries telles que le textile, l'habillement et la production de papier.

Le domestic system se retrouve principalement dans le textile surtout, et à partir du XVIème siècle.

Les caractéristiques du système sont de trois. Les deux premières relèvent de l'organisation de production avec deux composantes que sont la main-d'oeuvre et la figure du marchand :

- La main-d’œuvre travaille à temps partiel, le paysan le fait quand il n'est pas occupé par les semences ou moissons. C'est une main-d'oeuvre bon marché, il reçoit un revenu d'appoint. D'autre part, le rythme du travail est dicté par les commandes/

- Le marchand fournit les matières premières a tous les paysans. Le cout du transport est plus rentable. C'est lui aussi qui loue les outils et c'est lui qui passe les commandes.

Le paysan lui est complètement dépendant.

- Les oppositions incarnées par les corporations d'artisans du textile trouvent que ce système main-d'oeuvre - marchand est une concurrence déloyale et c'est ce qui va empêcher le verlagsystem de décoller.

On innove en créant une organisation de production : travail à temps partiel pour les paysans, ce qui occupe leurs périodes creuses de l’agriculture. On engage le paysan, car il est une main-d’œuvre bon marché. Mais le domestic system demeure un système marginal, minoritaire, et son impact est minime. On revient donc au blocage initial : les marchands ont des capitaux, achètent des matières premières, achètent le travail des paysans au prix le plus bas et vendent le produit fini. C’est un capitalisme commercial, et il y a blocage en raison de la faiblesse de la demande, car on vit dans des sociétés de misère de masse, de disette tous les quatre ans. Les gens achètent donc des vêtements et les font durer, en rapiéçant. Une consommation de masse implique un pouvoir d’achat, mais dans l’ensemble de la population le pouvoir d’achat n’existait pas – sauf chez la noblesse, la bourgeoisie et le clergé, qui étaient minoritaires. Le domestic system n’a donc pas crû en partie en raison de la faiblesse de la demande.

La proto-industrialisation

La proto-industrie désigne un type d'activité économique qui implique la production de biens à petite échelle, généralement dans des ménages ou de petits ateliers. La production proto-industrielle se caractérise généralement par l'utilisation de technologies simples et l'emploi d'un grand nombre de travailleurs, qui font souvent partie de la même famille ou communauté. La production proto-industrielle est souvent considérée comme un précurseur de l'industrialisation, car elle implique le développement de certaines des caractéristiques clés de la production industrielle, comme la division du travail et l'utilisation de machines spécialisées. La proto-industrialisation se produit généralement en milieu rural ou agricole, et elle est souvent associée au développement d'industries artisanales et d'autres formes de production à petite échelle.

Franklin Mendels (1972), sa thèse sur la Flandre au XVIIIème siècle

La proto-industrialisation est un terme inventé par Franklin Mendels représentant les dynamiques rurales au XVIIIème siècle. On assiste à une croissance des populations, surtout dans les campagnes, et qui se divise en deux groupes sociaux à la fin du XVIIème siècle :

- les paysans sans terres qui va constituer la future « armée de réserve » de la révolution industrielle;

- les paysans qui vont trouver des solutions et chercher des revenus ailleurs

Caractéristiques de la proto-industrie (« putting-out system »)

La protoindustrie est la source de la croissance au XVIIIème siècle. Franklin Mendels, avec sa thèse sur la Flandre au XVIIIe (1972), met en évidence deux évènements :

- Il observe qu’au XVIIIe, la croissance de la population se fait essentiellement dans les campagnes, tandis que les populations des villes stagnaient. C’est le seul endroit au monde et le seul moment de l’histoire où la campagne est meneuse de la croissance.

- La bonne unité économique est le ménage (pas la ville ni le village), qui est donc l’unité de production et de reproduction.

Il fait des études de microéconomie sur les Flandres au XVIIIème siècle et suit 5000 ménages à travers les archives. Il s’aperçoit qu’au sein du monde rural d’Europe de l’Ouest il existe trois groupes sociaux en croissance :

- Celui des paysans sans terre, conséquence naturelle de la croissance démographique. On a plus de deux enfants par couple, et on a donc plusieurs héritiers, et on partage désormais la terre entre eux. La niche n’est plus viable, on est en faillite. La croissance démographique met donc les paysans sous pression et conduit certains à la faillite. Certains allaient travailler pour les grands propriétaires terriens, les autres sont devenus « l’armée de réserve du capitalisme » (dixit Marx), soit ceux qui ont été travaillés dans l’industrie qui allait naître, puisqu’ils demandaient désespérément du travail.

- Celui des paysans qui émigrent pour ne pas faire éclater le ménage, et vont chercher les revenus dans les villes/autres pays. Ceci dit, la mobilité paysanne était très forte, et des systèmes migratoires se mettaient en place au XVIIIe.

- Celui des paysans qui s’attachaient à leur terre et étaient ceux qui se lançaient dans la proto-industrie pour pouvoir survivre.

Proto-industrie : travail à domicile, à la campagne. C’est un artisanat que l’on ne voit pas. C’est toujours du temps partiel qui amène une diversification des revenus. Le travail proto-industriel est compatible avec le travail agricole ; le paysan se sert des temps morts de l’agriculture pour travailler sur les métiers à filer. Concrètement, on tire les ressources servant à se nourrir de l’agriculture (comme avant) et la proto industrielle permet d’augmenter ses revenus. S’il y a une mauvaise récolte et le prix du blé monte, on a toujours de quoi payer pour en acheter. S’il y a une crise du textile, on dispose toujours de la récolte pour se nourrir. Pour que la survie soit menacée, il faut donc qu’il y ait deux crises simultanées, un dans chacun des deux secteurs. Ceci se produit, mais est très rare.

Avoir deux sources de revenus change profondément l’existence des paysans. La pauvreté est toujours « de masse », mais on a réalisé un gain important dans la sécurisation de l’existence.

Le commerce triangulaire

L’injection de la proto-industrie dans le commerce international a permis un déblocage ! C’est ce qu’on va appeler le putting-out system car on se tourne vers l’exportation. Cela donne lieu au commerce triangulaire qui lui-même donner lieu à la demande. La différence entre la proto-industrie et le domestic system est le nombre de paysans touches par chacun de ces phénomènes.. Les terroirs agricoles qui n’ont pas été touchés par la proto-industrie sont très rares. Ceci s’est fait en raison de la sortie des micromarchés. Ceci fait que si l’on fabrique du textile, on peut exporter, et il y a multiplication de la demande grâce à « l’exportation ». On fabrique des tissus, des armes… des milliers de paysans fabriquent des clous, et cette fabrication de clous sert dans la construction navale. La production pour l’exportation est donc un facteur de croissance. C’est le début du commerce triangulaire et de l’exportation : Europe (alcool, armes, textile, camelote…produits de la proto industrie) > Afrique (esclaves) > Amériques dont brésil et Îles Caraïbe (coton, sucre, café, cacao...économie de plantation) > Europe. La construction navale donne du travail (pour les paysans)… Les couts de transport baissent. La situation est « débloquée », il y a du travail pour des millions de paysans. La proto-industrie est donc un travail pour l’exportation « internationale » à une époque où a eu lieu un éclatement des micromarchés et un déblocage économique. Est-ce que la croissance de la population a poussé les gens à chercher des solutions et a mené à la proto industrie ou est-ce que la p roto industrie a permis la croissance de la population ? La proto industrielle est une transition entre l’économie ancienne et l’économie moderne.

Les effets démographiques

Sur la mortalité

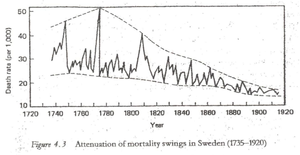

La mortalité a marqué la mentalité des gens de l'ancien régime. Il va y avoir une atténuation des crises de mortalité au XVIIIème siècle et XIXème siècle. La mortalité suit un trait descendant, et elle diminue, car les crises diminuent aussi. Les crises de mortalité s'espacent menant à une atténuation de la mortalité. Cela permet de changer de système démographique. On peut rattacher cela à la diversification des revenus et à la proto-industrialisation. On sait que la proto-industrialisation a fait reculer ce frein du mariage tardif, car la proto-industrie complète les revenus et permet de survivre.

Sur l’âge au mariage et la fécondité

La proto industrialisation a faire reculer l'âge au mariage. Le petit paysan est sur une petite terre, mais il dégage d'autres revenus issus de la proto-industrialisation rendant le mariage plus rapide. Il faut aussi souligner que les enfants permettent de ramener un revenu en plus dans la proto industrialisation à travers les métiers à tisser .

Les gens se marient donc à nouveau, et plus vite. Du coup, la fécondité repart aussi. Cela est valable dans certaines régions, car dans d’autres, les paysans préféraient se marier plus tard, car ils souhaitaient d’abord s’enrichir en devenant propriétaires.

De nouveaux rapports au corps et à l'environnement

Une nouvelle vision de la mort

L’humanité occidentale prend conscience de la mort. Auparavant, au XVIème et au XVIIème, il y avait une fatalité face à la mort, le village des morts et des vivants cohabitait. Au XVIIIème siècle, il a un rejet de la mort, elle devient extérieure. Lorsque la mortalité recule elle n’est plus le quotidien, mais découle de l’exceptionnel, elle devient une fascination. En d'autres termes, cela marque le début de la modernité. Les mentalités changent et la mort recule. On a une nouvelle vision de la mort qui s'inscrit dans une mise à distance de la mort : elle devient quelque chose d’extérieur au monde des vivants.

Le recul de la mortalité aurait permis de changer les rapports des bourreaux lors des exécutions. Au cours du XVIIIème siècle, il faut noter qu'on arrête les exécutions publiques[Où ?]. Avant, les condamnés étaient torturés, on leur faisait peur en leur infligeant des exécutions horribles. Par la suite, on ne torture plus, mais on tue plutôt radicalement.

Au XVIIIème siècle, on va sortir les cimetières hors des villes. On sépare donc le village des morts du village des vivants[4].. Cette externalisation est renforcée, car l’humanité occidentale se dit maintenant « qu’on peut faire quelque chose ».

Lutte contre les maladies

L'externalisation de la mort accentuée par le fait que l'homme a l'impression de pouvoir faire quelque chose. La variole est le premier triomphe de l'humanité sur les épidémies.

La variole, est la première victoire de l’humanité sur une épidémie : on pense que la variole a pris le relais de la peste, puisque l’humanité n’aurait pas pu supporter les deux fléaux à la fois. La variole tuait souvent, et si elle ne tuait pas, elle défigurait (ex. Mirabeau). Les gens de l’époque n’ont alors aucune idée de ce qu’est un virus. Au XVIIIe, on sort de l’impuissance. On bricole des solutions. En 1721 apparait l’inoculation (on permet à des enfants de développer des anticorps en leur donnant une variole affaiblie). Globalement, cela fonctionnait, même si c’était extrêmement dangereux. En 1796 apparait le vaccin de Jenner, qui inocule une variole dont souffrent les vaches à des enfants, ce qui fait générer à ces derniers des anticorps (petite précision, en 1796, l’Angleterre est en guerre avec la France, mais veille à transmettre quand même la solution à la France). On se rend donc compte que l’on peut lutter contre les épidémies. Les humains se placent dans une posture conquérante envers la nature. On sort de la « faiblesse face à la nature ». Il y a le développement d’une culture savante de la nature (encyclopédies, etc.). Les premiers débats viennent très vite concernant la soutenabilité (XIXe), par ex. de la production de bateaux par rapport aux réserves de forêts. L’anthropocentrisme est de mise, de manière générale. L’exploitation des ressources de minerai, etc. se fait dans la continuité de ce changement de mentalité.

Culture de la nature

Dans les années 1700, le concept de développement durable n'aurait pas été pertinent, car les gens de l'époque se concentraient sur d'autres questions et priorités. Cependant, il y ait eu une certaine prise de conscience de la nécessité d'utiliser les ressources naturelles de manière responsable et durable, ainsi que de l'importance de préserver l'environnement pour les générations futures. En 1713, Von Karlowitz parlait déjà d’une première définition du développement durable[5].

L'homme commence à croire qu'il peut dominer la nature. L’œuvre de l’homme s’impose sur la nature, c'est le développement d'une culture de l'usage du monde. Dieu leur a donné une terre que les humains peuvent exploiter: c'est l'anthropocentrisme. Va se mettre en place une culture savante de la nature avec entre autres l'agronomie, la sylviculture ou encore les voyages d’explorations. C'est une démarche anthropocentrique qui met la nature au service de l’être humain.

Annexes

Références

- ↑ Page personnelle de Michel Oris sur le site de l'Université de Genève

- ↑ Page du Vice-recteur Michel Oris sur le site l'Université de Genève

- ↑ CV de Michel Oris en français

- ↑ Vieux Paris, jeunes Lumières, par Nicolas Melan (Le Monde diplomatique, janvier 2015) Monde-diplomatique.fr,. (2015). Vieux Paris, jeunes Lumières, par Nicolas Melan (Le Monde diplomatique, janvier 2015). Retrieved 17 January 2015, from http://www.monde-diplomatique.fr/2015/01/MELAN/51961

- ↑ Grober, Ulrich. "Hans Carl Von Carlowitz: Der Erfinder Der Nachhaltigkeit | ZEIT ONLINE." ZEIT ONLINE. 25 Nov. 1999. Web. 24 Nov. 2015 url: http://www.zeit.de/1999/48/Der_Erfinder_der_Nachhaltigkeit