La Edad de la Reforma

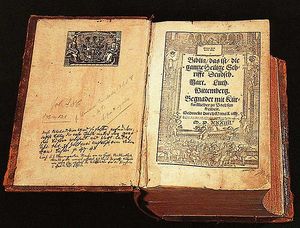

Luther brûlant publiquement les œuvres de Jan Eck, un livre de droit canon et la bulle condamnant ses propositions (Life of Martin Luther and the heroes of the Reformation, 1874).

| Professeur(s) | Alexis Keller[1][2][3] |

|---|---|

| Cours | Historia del Pensamiento Jurídico y Político: Los fundamentos del pensamiento jurídico y político moderno 1500 - 1850 |

Lectures

- Maquiavelo y el Renacimiento italiano

- La Edad de la Reforma

- El nacimiento del concepto moderno de Estado

- John Locke y el debate sobre el gobierno civil

- Montesquieu y la definición del Estado Libre

- Jean-Jacques Rousseau y el nuevo pacto social

- El federalismo y la teoría política americana

- John Stuart Mill, La Democracia y los Límites del Estado Liberal

Lutero (1483 - 1546) y los principios del luteranismo

No podemos entender el concepto de Estado si estamos satisfechos con la contribución de Maquiavelo; también debemos mirar la contribución de la Reforma. Este pensamiento surge en Alemania en la década de 1520 y un hombre jugará un papel crucial, que es Lutero.

Lutero es la segunda "pieza" de la presentación. Primero discutiremos su teoría y luego las implicaciones políticas de su teoría.

Biografía

Martín Lutero nació en Eisleben, Turingia, el 10 de noviembre de 1483, en el seno de una familia de origen campesino y fue una figura destacada de la Reforma Protestante.

Hijo de un minero que había alcanzado cierta riqueza material, asistió muy pronto a la escuela municipal de latín, y luego a la escuela de la catedral de Mansfeld, donde recibió una educación humanística (1491-1497). Continuó sus estudios en Eisenach, donde aprendió a dominar el latín y el alemán, y a la edad de 17 años ingresó en la Universidad de Erfurt, donde se licenció en artes (humanidades), lo que le valió el título de Master of Arts en 1505.

Mientras que su padre tenía la intención de que estudiara leyes, lo cual empezó en mayo de 1505, decidió, después de una grave crisis personal, entrar en el monasterio agustino de Erfurt a mediados de julio de 1505.

Ordenado sacerdote, comenzó los estudios teológicos en el verano de 1507 en Erfurt; continuó sus estudios en la Universidad de Wittenberg, donde fue promovido a doctor en teología en octubre de 1512 y se le concedió una cátedra de Sagrada Escritura. En esta capacidad, enseñó y comentó durante años las diversas partes del Antiguo y Nuevo Testamento, cuya primera traducción alemana realizó a partir de 1521.

Después de un viaje, por los asuntos de su orden, a Roma en 1510, donde el espectáculo de la Corte Pontificia del Renacimiento no dejó de edificarlo, se sintió profundamente conmovido por la campaña de indulgencias lanzada por el Papa León X en 1515, cuando comenzó su curso sobre la Epístola a los Romanos, se familiarizó con ciertas corrientes místicas y tomó conciencia de lo que sería su revelación fundamental: la justificación por la fe.

Su desarrollo interior le llevó a tomar una postura pública contra las indulgencias, colocando 95 tesis sobre la virtud de las indulgencias el 31 de octubre de 1517, a las puertas de la iglesia del castillo y de la Universidad de Wittenberg.

Invitado a retractarse, se negó, participó en algunas disputas públicas en 1518-1519 y terminó siendo condenado por el Papa en la Bula Expurge Domine del 15 de junio de 1520, que quemó públicamente en Wittenberg en diciembre.

Fue el mismo año en que publicó sus grandes escritos reformistas en los que exponía su concepción de la fe y de la Iglesia: el Llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana sobre la enmienda del estado cristiano, el Preludio del cautiverio babilónico de la Iglesia y el Sobre la libertad del cristiano.

Fue convocado a comparecer ante la Dieta Imperial por el Emperador Carlos V. Fue a Worms a mediados de abril de 1521, donde dio testimonio de su fe. Pronto fue desterrado del Imperio, pero sólo debía su vida al Elector de Sajonia, que lo hizo secuestrar y esconder en el castillo de Wartburg (1521-1522). Aunque comienza su traducción alemana de la Biblia, sus tesis pronto dan lugar a interpretaciones radicales, tanto entre los anabaptistas como entre los campesinos que esperan una reforma social.

Volviendo a la vida pública, Lutero, que deja el hábito monástico en 1524 y se casa con una ex cisterciense, Katarina Von Bora, en 1525, se ve obligado a clarificar sus tesis en un sentido autoritario, subrayando la necesidad del poder temporal y el deber de sumisión a él: Sincera amonestación a todos los cristianos para que se cuiden de todos los disturbios y revueltas" (1522); "Tratado de Autoridad Temporal" (1523); "Exhortación a la paz en respuesta a los Doce Artículos de los Campesinos de Suabia" (1525); Contra los saqueos y las bandas de asesinos de campesinos (1525), Misiva sobre el duro panfleto contra los campesinos (1525) y Si el pueblo de la guerra también puede estar en un estado de felicidad (1526). Siempre más conservador en el plano político y social, Lutero también entra en conflicto sobre la cuestión del libre albedrío con Erasmo (Du libre arbitre (1524)), a la que responde con su tratado Du serf-arbitre (1525); no avanza sin embargo hacia una reforma relativamente más moderada en el plano religioso, apoyándose en los Príncipes Temporales para la organización externa de la Iglesia.

Continuando con su trabajo como traductor de la Biblia al alemán y profesor en la Facultad de Teología de Wittenberg y publicando su tratado "Sobre los concilios y la Iglesia" y su Comentario sobre el Génesis, los últimos años de la vida de Lutero están sin embargo nublados por polémicas cada vez más virulentas con sus oponentes.

Muere el 18 de febrero de 1546 en su ciudad natal, dejando una inmensa obra de teólogo, exégeta, liturgista y polemista, pero también de jurista y político, que incluye casi cien volúmenes de octavo.

Al publicar unos años después del príncipe sus Noventa y cinco tesis en 1517, Lutero desafió el orden católico medieval y lanzó un ataque radical contra la iglesia.

Este ataque radical tendrá inmensas consecuencias en el orden político. No se puede entender la visión política de Lutero sin entender sus premisas teológicas.

Hay que llamar la atención sobre dos puntos; la teología luterana en su núcleo se basa en una visión muy oscura, desesperada y pesimista de la naturaleza humana. Esta visión desesperada se refleja en dos rupturas en la teología de la época, es decir, en el orden del conocimiento religioso.

La primera ruptura es la de Santo Tomás de Aquino, considerado como uno de los padres de la Iglesia Católica, que sobre todo afirmó y reafirmó que el hombre es capaz de comprender el mundo a través de su razón. De alguna manera el hombre está naturalmente dotado de razón y puede entender el mundo en el que vive, a diferencia de Lutero.

La segunda ruptura es que él, como Maquiavelo unos años antes que él, romperá muy claramente con el ideal humanista de la autonomía de la voluntad; los humanistas habían afirmado que los individuos son autónomos en su voluntad de dirigir nuestras vidas, somos dueños de nuestro propio destino.

Para Lutero hasta 1517 - 1518, mientras el hombre es libre en los asuntos cotidianos, es totalmente incapaz de asegurar su salvación y elegir su destino de cualquier manera.

Lutero afirma que es pretencioso querer conocer los designios de Dios, "deus absconditus", hay un dios misterioso en algún lugar que sabe y nosotros no sabemos; el segundo adagio en el que Lutero basa su teología es que si el hombre no puede hacer nada, si el hombre no puede conocer su destino, no es autónomo en el manejo y control de su destino es porque dios tiene un diseño impenetrable, pero sobre todo puede hacerlo todo, "omni potestas a deo", todo el poder viene de dios.

De alguna manera, todo el poder viene de Dios, somos absolutamente incapaces de controlar nuestro destino y nuestra salvación.

Es cierto que Lutero está obligado a defender una idea que le obsesionará, si no podemos controlar nuestro destino porque los planes de Dios son impenetrables, si todo el poder viene de Dios y no podemos de ninguna manera decidir su destino y su futuro, entonces ¿cómo puede el hombre ser salvado, cómo podemos explicar que algunos hombres se salven y otros no?

Lutero, hasta 1517 - 1518, basará su teoría en el dogma de la predestinación.

En algún lugar, el hombre, para Lutero, está predestinado, Dios ha decidido quién puede tener su gracia y quién no.

Esta visión es más bien maniquea y desesperante, por lo que la conclusión lógica de tal visión de la relación entre él y los hombres lleva a Lutero a adoptar la doctrina de la predestinación.

Lutero, frente a esta visión bastante deprimente del mundo, se dio cuenta de que iba un poco contra la pared con esta visión predeterminada.

De 1517 a 1518, evolucionó, el hombre pragmático evolucionó, queriendo criticar a la Iglesia Católica, reformar la religión basando su propia doctrina en la predestinación no es muy alentador.

Tratar de convencer a la gente de que se está defendiendo un nuevo enfoque de la religión mientras se defiende el dogma de la predestinación no es convincente. El pragmatismo de Lutero lleva al hombre de vuelta a su visión.

A partir de 1520, propone una doctrina completamente nueva, que es la doctrina de la justificación por la fe.

Esta doctrina de la justificación por la fe que surge en los escritos de Lutero a partir de 1518 se puede resumir en cierto modo en dos puntos.

Básicamente, si el hombre no puede recibir su salvación a través de sus propias acciones, si Dios lo decide todo porque omni potestas a deo, si el hombre no puede recibir su salvación a través de sus propias acciones, en cambio puede recibir la gracia de Dios, es decir, su fe en Dios en algún lugar salva al hombre.

En otras palabras, expresar la propia fe, rezar y creer atraerá la atención de Dios hacia nosotros y de alguna manera atraerá la gracia de Dios y nos liberará de nuestros pecados.

La fe es una elección humana, pero también es un regalo de Dios.

La segunda observación para explicar lo que quiere decir con justificación por la fe es que el hombre es siempre un pecador.

El hombre sigue siendo un profundo pecador para Lutero, y la única oportunidad que tiene para la salvación es creer y expresar su fe en voz alta y clara para atraer la atención de Dios.

Esta doctrina es muy importante en el orden teológico e irá de la mano y tendrá dos consecuencias esenciales.

- es una nueva visión de la iglesia que está emergiendo, si el hombre debe atraer la mirada de dios, si la fe del hombre debe asegurarle la mirada de dios ya no necesita un intermediario para hablar con dios y actuar entre él y dios, habla directamente con dios, la primera consecuencia teológica y algo política es que hay dios y los fieles y ya no intermediarios, es un ataque frontal a la tradición de la iglesia vigente en ese momento.

- Ya no es una visión vertical de la iglesia con Dios, el sacerdote y el hombre, sino una versión horizontal que surge donde hay hombres y sirvientes de Dios en igualdad de condiciones.

Estas dos consecuencias son importantes porque nos ayudan a entender la teoría política que surgió gradualmente en Lutero de 1518 a 1519. Si la iglesia ya no tuviera razón de ser, entonces las relaciones de poder cambiarían.

Filosofía luterana: Teología

La cuestión es saber qué han aportado los reformados al pensamiento político y a la filosofía; hay una reflexión sobre el derecho a la resistencia. ¿Cómo llegó la teología de Lutero a una reflexión sobre el derecho a la resistencia?

La filosofía luterana se basa en los principios de la justificación de la doctrina por la fe, la visión pesimista del mundo y de las personas, esta visión que se basa en la voluntad de autonomía individual omni potestas a deo, esta afirmación de Lutero le permite tener una visión pesimista casi deprimente de la naturaleza humana.

La teología luterana tiene esta visión más bien pesimista de la naturaleza humana, lo que lleva a Lutero a proponer también una nueva visión de la iglesia. En el orden teológico, para Lutero, puesto que a través de la oración y la fe podemos atraer la atención de Dios y su gracia para que ya no necesitemos un intermediario, tal afirmación implica una redefinición de la estructura de la iglesia, que hasta 1517 sirvió como intermediaria entre los hombres y Dios.

La iglesia que está emergiendo gradualmente tiene, por lo tanto, un propósito diferente, pero también una estructura diferente. Lutero es muy consciente de que los fieles necesitan una institución para encontrarse a sí mismos, pero si ya no desempeña el papel de intermediario entre Dios y los hombres, desempeña un papel mucho más organizativo, existe y debe existir para asegurar el bautismo, el matrimonio y los servicios funerarios, pero la dimensión sagrada de la iglesia con Lutero está muy atenuada.

Estas tres grandes proposiciones teológicas, estas posturas teológicas, tienen implicaciones políticas. ¿Cuáles son las implicaciones políticas de la teología luterana?

Vemos estas implicaciones en dos textos de los cuales se pueden extraer cuatro implicaciones políticas de la teología luterana:

La primera implicación es un rechazo masivo y marcado de cualquier papel jurisdiccional, cualquier poder de la iglesia en asuntos temporales, en otras palabras, el mundo de la iglesia debe contentarse con organizar y cuidar el mundo espiritual, pero no debe pretender de ninguna manera interferir con el poder de los que están en el poder temporal. Esta es una estricta separación de los dos poderes espirituales y temporales, pero sobre todo es una afirmación de la imposibilidad del poder espiritual de invadir el poder temporal.

La segunda consecuencia es el rechazo de la crítica al orden legal de la iglesia, el llamado derecho canónico, que es la ley de la iglesia que rige las relaciones dentro de la propia iglesia, en algunas facultades de derecho todavía hay cátedras de derecho canónico. La consecuencia política es el rechazo de esta ley canónica, la ley de los romanos debe ser descartada porque es falsa y no tiene una base legal y religiosa coherente.

La tercera consecuencia política de esta nueva visión del mundo es la contrapartida de la primera consecuencia, si los dos poderes se separan, si el poder espiritual no debe invadir el poder temporal, el poder temporal no debe intentar influir en los asuntos de la iglesia; la autoridad política es independiente y debe permanecer independiente de la autoridad religiosa.

La cuarta consecuencia que se desprende en cierta medida de la primera y la tercera es la afirmación del poder temporal como que tiene que desempeñar un papel político superior preeminente al poder espiritual; en algún lugar separa los dos poderes hasta el final de su lógica: si los dos poderes son diferentes, el poder político debe sin embargo dominar.

Surge la figura del príncipe cristiano, es esta noción la que une una idea política y una idea religiosa, el príncipe cristiano debe, sin invadir el orden espiritual, apoyar absolutamente la fe y el evangelio y seguir los mandamientos de Dios, siendo él mismo extremadamente piadoso y respetuoso de la religión cristiana. Esta idea del principio cristiano es bastante nueva; reúne la idea de que la autoridad política debe ejercer su poder político sin interferir con el poder religioso, pero al mismo tiempo debe defender un cierto número de valores; la idea de un político maquiavélico cuya moral es muy flexible y muy extraña a Lutero.

El príncipe cristiano debe ser un hombre fuerte, pero al mismo tiempo debe defender un cierto número de valores; no son valores humanistas, sino valores cristianos. Lógicamente y en cierto modo, es el antimachiavel, sí al principio, el que defiende los valores, pero no los valores humanistas, sino los valores cristianos.

Que no haya confusión, Lutero tiene una concepción completamente separada del poder religioso y del poder político, la idea del príncipe cristiano no es la misma que la de juntarlo; está a favor de la autonomía política, pero defiende la idea de que el poder político debe promover los valores cristianos.

En otras palabras, no hay en la idea del príncipe cristiano la idea de mezclar el poder político y el religioso, pero hay la voluntad de un poder político que defiende los valores religiosos para quizás apoyar una cierta coherencia dentro de la sociedad.

Para Lutero, el príncipe es ante todo un príncipe, pero cristiano en el sentido de que debe defender los valores cristianos. En 1525, escribió una obra que critica a Erasmo denunciando los ideales humanistas de Erasmo, pero también el libre albedrío que para él es una aberración ya que estamos predeterminados por la voluntad de Dios, es el "Tratado del siervo-arbitrador".[4]

Poder espiritual y poder temporal

Lutero no tiene un pensamiento político en el sentido que lo tienen Aristóteles, Maquiavelo y Rousseau, pero Lutero es importante porque desarrolla una visión que le da al poder político y al príncipe cristiano un papel cada vez más importante; ¿se puede resistir a este príncipe cristiano? ¿Tiene el ciudadano un margen de mano de obra frente a esta figura del príncipe cristiano que emerge con un notable e importante poder? ¿Cuál es la posición de Lutero desde el punto de vista de la oposición política?

Lutero separó el poder y fortaleció el poder político, y la pregunta es si uno debe obedecer a este poder político. ¿Hay casos en los que los cristianos tienen derecho a desobedecer al príncipe cristiano?

La respuesta particular de Lutero es cada vez más ambigua; cuando se leen sus sermones y escritos religiosos, la respuesta que emerge es claramente no.

Es básicamente casi imposible para Lutero, excepto para el príncipe, ordenar la blasfemia o la negación de su fe, a menos que en un caso extremo Lutero no sea un seguidor de las teorías de la resistencia; en otras palabras, resistirse al gobernante es un error.

Tiene una posición ambigua que se ha convertido en un Lutero pragmático. Hay una razón para lo que ahora se llama el endurecimiento político de Lutero, la razón está relacionada con el contexto.

Lutero lanza en 1517 sus Noventa y cinco Tesis Revolucionarias, que están claramente dirigidas a derrocar el poder político en Roma. Estas tesis tienen un efecto importante en Europa y en Alemania en particular, Lutero es convocado por el emperador Carlos V y es sometido a la pregunta, la iglesia interviene, Lutero es juzgado.

Abandona la corte del emperador entre 1519 y 1520, hay un complot para asesinarlo viendo el peligro que podría representar. Lo que realmente conmocionó a Lutero en ese momento fue el principio de indulgencia, la iglesia había establecido el sistema de indulgencia, que es la posibilidad de comprar su salvación por dinero, permitiendo que los fieles se sientan bien y que la iglesia llene sus arcas; este principio de indulgencia ofendió a Lutero.

La iglesia vio muy bien en Lutero el peligro, los primeros escritos contra el luteranismo los comparan con la Peste Negra, la iglesia percibió el poder de la palabra de Lutero, por eso trató de intervenir con el emperador.

Se salvó porque un elector alemán lo tomó bajo su protección, y pudo vivir protegido durante unos diez años. El Kaiser del Sacro Imperio Alemán fue elegido por siete electores. Uno de los siete príncipes electores tomó a Lutero bajo su protección. Lutero estaba protegido por un príncipe poderoso, Lutero había sido protegido por un gran número de príncipes alemanes que también se habían convertido por razones políticas porque esto creaba un contrapoder, de ahí la inversión de la teoría. Lutero vio rápidamente el interés político que podía sacar de esto.

Entre 1524 y 1525 en Alemania hay en Suabia la revuelta de los campesinos de Suabia que encontraron en el luteranismo un cierto número de argumentos para rebelarse, la iglesia no debe tener más influencia en algunos casos, se puede resistir al príncipe. Hay revueltas campesinas muy importantes y Lutero se asustó, se dio cuenta de la lectura radical que se podía hacer de sus escritos teológicos.

A partir de ese momento, comenzó a formular la idea de que es erróneo oponerse al poder político, con raras excepciones, porque el poder viene de Dios y las políticas que se ponen en marcha tienen el poder de Dios.

Lutero se da cuenta de que su teología es revolucionaria, pero que una lectura radical de su teología puede llevar a interpretaciones muy poderosas y revueltas. El estado de las cosas es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no debe ser tocada.

Lutero escribió un libro en 1525 titulado "Contra los saqueos y las bandas de asesinos de los campesinos"; como buen pragmático, Lutero eligió su bando.

Lutero nos deja con una teología revolucionaria y una visión extremadamente fija de la política que no permite ni deja espacio para la resistencia individual al poder político.

Los sucesores de Lutero, los reformados, retomarán la teología luterana, pero defenderán el derecho a la resistencia.

A la Nobleza Cristiana de la Nación Alemana

El discurso es un discurso eminentemente religioso, no se recurre como Maquiavelo a los escritos humanistas, las fuentes doctrinales de Lutero son las Sagradas Escrituras.

Los ejemplos que Lutero utiliza en ambos textos son ejemplos bíblicos, finalmente el vocabulario y las expresiones son ciertamente religiosas, pero escogidas metódicamente; Lutero sabe muy bien, invoca a Dios cuando es necesario invocarlo y no lo invoca cuando no es necesario invocarlo, es político cuando es necesario ser político.

Al principio del texto, la crítica institucional de la iglesia ya está muy clara.

« He reunido algunos artículos que se refieren a la enmienda del estado cristiano, para someterlos a la Nobleza Cristiana de la Nación Alemana, en caso de que le plazca a Dios utilizar el estado laico para ayudar a su Iglesia, ya que el estado eclesiástico, al que más bien debería corresponder esta tarea, ha demostrado ser completamente negligente en sus deberes. »

La iglesia ya no cumple su papel, Lutero recurre a la nobleza alemana para que desempeñe su papel político.

En esta primera página, vemos una crítica apenas velada a la posición autonomista y humanista que aboga por la autonomía de la voluntad.

« […] Dios no puede y no permitirá que emprendamos un buen trabajo, confiando únicamente en su razón y su poder. »

No podemos tomar decisiones importantes basándonos sólo en la razón.

« Cuanto mayor es el poder, mayor es la angustia si no se actúa con humildad y en el temor de Dios. Si los Papas y los Romanos han logrado hasta ahora con la ayuda del diablo sembrar la discordia entre los reyes, son capaces de hacerlo incluso ahora, si actuamos sin la ayuda de Dios, con nuestro propio poder y habilidad. »

Dios nos ayuda en nuestra acción.

« […] Los Romanistas se han rodeado de tres muros, gracias a los cuales han sido protegidos hasta ahora, y han impedido que nadie los reforme, por lo que toda la cristiandad ha llegado a un estado de decadencia espantoso.

En primer lugar, cuando se les hizo temer al poder temporal, se basaron en el principio de declarar que el poder temporal no tenía derechos sobre ellos, pero que el poder espiritual era superior al poder temporal. »

Lutero quiere reequilibrar las cosas, es cierto que la división entre el poder espiritual y el temporal es muy antigua, pero con el tiempo la iglesia ha afirmado que el poder temporal sólo puede existir a través de él, entre el año 800 y el año 1400 la iglesia afirmó su poder sobre el poder político, ambos poderes según Lutero deben limitarse a su papel.

« En segundo lugar, cuando se les amonesta con la Sagrada Escritura, establecen por el contrario que nadie tiene derecho a interpretar la Sagrada Escritura excepto el Papa. »

Estamos en una crítica de un dogma muy importante, es el dogma de la infalibilidad, es la idea de que la interpretación de las Sagradas Escrituras sólo puede ser hecha por la iglesia y sus sirvientes, Lutero critica la pretensión de la exclusividad de la verdad.

« Tercero, que los amenacen con un Concilio e inventen que nadie puede llamar a un Concilio excepto el Papa. »

Tienen una visión extremadamente estrecha del poder y eso es un error.

Afrontemos primero el primer muro, que es la idea de que la iglesia debe tener una influencia en el poder temporal.

« Por lo tanto, al consagrar, el Obispo no hace otra cosa que si, en lugar de toda la asamblea, eligiera a alguien de entre la multitud de los que tienen igual poder y le ordenara ejercer ese mismo poder en lugar de los otros, así como si diez hermanos, hijos reales, también herederos, eligieran a uno de ellos para que gobierne en su lugar sobre la herencia, serían siempre reyes e iguales en poder, mientras que el oficio de gobernar se le confiaría a uno. »

Lo que Lutero quiere decir es que una auténtica iglesia debería basarse idealmente en la igualdad de los fieles en la medida en que el obispo podría elegir a uno u otro para servir como sacerdote, para Lutero todos somos potenciales sacerdotes.

« Ya que todos somos igualmente sacerdotes, nadie debe darse a conocer o comprometerse, sin haber sido autorizado o elegido por nosotros, a hacer lo que todos por igual tenemos el poder de hacer. »

Básicamente, hay una idea muy hermosa de que la iglesia es una iglesia que tiene que proceder en algún lugar por elección. Lo que está emergiendo es una visión horizontal de la iglesia donde las relaciones son mucho menos jerárquicas.

« De esto se deduce que entre laicos, sacerdotes, príncipes, obispos y, como se dice, entre el clero y el siglo, no hay realmente ninguna otra diferencia excepto la que proviene de la función o tarea y no del estado. »

Es una visión funcionalista de los individuos, uno es un sacerdote porque es una función; esta idea es muy importante y aún hoy en día. Es una visión funcional del poder.

« El segundo muro es aún menos sólido y aguanta aún menos: a saber, que pretenden ser los únicos maestros de la Escritura, aunque no la estudien nunca en vida, se arrogan la autoridad exclusiva y nos hacen aumentar con palabras insolentes que el Papa no puede equivocarse en el campo de la fe, sea mala o buena, pero no pueden aportar a esto el más mínimo principio de prueba. »

La crítica de Lutero es que la iglesia reclama el monopolio de la interpretación. En una época en la que el mundo de la edición apenas había aparecido, lo que estaba en juego era el conocimiento del texto bíblico. Lo que molestaba a Lutero era la pretensión de la iglesia de interpretar la biblia; no estaba de acuerdo con este método.

Una de las primeras cosas que Lutero iba a emprender fue la traducción a la lengua vernácula de la Biblia, que estaba en arameo para algunas partes, en griego antiguo para otras y en latín para una tercera; el desafío para Lutero no era sólo decir y denunciar la interpretación impuesta por la iglesia, sino unir la teoría a la práctica proponiendo una traducción de la Biblia.

Los grandes reformistas y Lutero entendieron de hecho que detrás de la traducción estaba la cuestión de la difusión y la cuestión del acceso al texto, la iglesia ya no podía afirmar ciertos preceptos, los individuos tendrían una comprensión diferente.

Esta segunda pared es la crítica al monopolio de la interpretación, Lutero fue un gran traductor haciendo de la traducción un tema político importante.

« El tercer muro cae por sí mismo si los dos primeros caen, pues si el Papa actúa en contra de la Escritura, es nuestro deber ayudar a la Escritura a reprenderlo y obligarlo a obedecer, según la palabra de Cristo. »

La traducción de la Biblia nos dará una comprensión y acceso directo al texto que nos permitirá contradecir las interpretaciones de la iglesia y criticar al Papa.

Lo interesante de Lutero es que utiliza las Sagradas Escrituras como base para su apoyo.

« No tienen ningún argumento de la Escritura para probar que sólo le corresponde al Papa convocar o confirmar un Concilio, excepto sus propias leyes, que no tienen ningún valor cuando no dañan las leyes de Dios y del cristianismo. »

No hay ningún texto que desafíe el poder que el Papa se ha arrogado a sí mismo, por esta razón traduce y difunde, la gente que lee puede familiarizarse con el texto sagrado por sí misma.

De la autoridad temporal y hasta qué punto le debemos obediencia

Lutero reafirma la separación entre la autoridad temporal y la autoridad espiritual, pero es especialmente en este importante texto donde se opone al derecho de resistencia con algunas excepciones.

« […] Por eso tengo que dirigir mis esfuerzos en otra dirección y decir ahora qué no hacer. ¡Espero que lo cumplan tan poco como hayan seguido el escrito antes mencionado, para seguir siendo príncipes y no convertirse en cristianos! Porque Dios Todopoderoso ha vuelto locos a nuestros príncipes, hasta el punto de que imaginan que pueden hacer y ordenar lo que quieran de sus súbditos (y los súbditos también se equivocan si creen que tienen el deber de obedecer todo sin reservas), tanto que se movieron para ordenar a la gente que entregue los libros, y que crea y practique de acuerdo con sus instrucciones. »

Lutero aquí ataca a la nobleza alemana porque no han usado su poder o lo han usado mal, los príncipes alemanes no supieron ser príncipes cristianos, es un poder mal establecido que genera malestar entre la población y los príncipes alemanes.

Esta es otra forma de corregir la lectura radical de sus escritos, antes de escribir su libro "Contra las bandas saqueadoras y asesinas de los campesinos", se dirigirá a la nobleza; advierte a la nobleza y les insta a que se repongan para anticipar revoluciones.

Es la primera obra política en la que advierte a los príncipes cristianos que se comporten con dignidad y sean políticamente responsables.

« Primero, debemos dar un fundamento firme a la ley temporal y la espada temporal, de modo que nadie dude de que es por la voluntad y ordenanza de Dios que existen en el mundo. »

Si todo poder proviene de Dios, disputar el poder implica disputar a Dios, es una justificación teológica del poder político.

Continúa diciendo que Dios es elevado a nosotros por la doctrina de Cristo. En la parte inferior, al comienzo de este texto, hay un dibujo de los fundamentos teológicos de la política de Lutero.

Esta es la justificación teológica de la visión política de Lutero, esta justificación teológica se basa en la división del mundo y del orden social en dos mundos: el reino de Dios y el reino del mundo.

El reino de Dios une a los cristianos, pero Lutero es consciente de que el mundo no está compuesto solo de cristianos, los no cristianos pertenecen a otro mundo que no es para condenar, pero es una realidad social que es la reino del mundo; el reino de Dios y el reino del mundo coexisten.

La pregunta le surge a Lutero, el razonamiento consiste en decir que divide a los hombres en dos mundos, los que pertenecen al reino de Dios y los que pertenecen al reino del mundo.

Para Lutero, un buen cristiano no necesitaría reglas para enmarcarlo, muy prosaicamente Lutero dijo que si todos viviéramos bajo el reino de Dios, no necesitaríamos un marco legal para limitar nuestras acciones.

El hecho es, dice Lutero, que no somos perfectos, hay buenos cristianos, malos cristianos y que para los que pertenecen al reino del mundo, necesitamos leyes humanas: el príncipe está ahí para ser el "gobernante del reino del mundo", está ahí para realmente liderar, aplicar la ley, cambiarla si es necesario porque el mundo no es ideal.

El punto es que todos pertenecemos al reino del mundo ya que el hombre es un pecador, la definición de aquellos que pertenecen al reino del mundo.

« Porque como muy pocos creen, y como sólo la minoría se comporta de manera cristiana, no resistiendo al mal, o incluso haciendo el mal ellos mismos, Dios ha creado para los demás, junto con el estado cristiano y el reino de Dios, otro reino, y los ha sometido a la espada, para que por mucho que lo deseen, no actúen de acuerdo con su naturaleza malvada, y para que si lo hacen, no lo hagan sin miedo, ni lo hagan en silencio y con éxito. »

Las dos palabras importantes son "naturaleza maligna", somos pecadores empedernidos y por lo tanto el reino de Dios es un reino ideal dirigido por un príncipe cristiano.

Frente a este reino del mundo, ¿se nos permite resistir bajo ciertas condiciones?

Para Lutero, todo el poder viene de Dios; oponerse al poder es oponerse a Dios, así que no nos oponemos al poder.

« Cristo no dice: "No debes servir al poder ni estar sujeto a él", sino "No debes resistir el mal". Es como si dijera: Comportaos de tal manera que lo soportéis todo; pues no debéis necesitar el poder para que os ayude y os sirva, sea útil o necesario; sino al contrario, debéis ayudarle y servirle, serle útil y necesario. »

Podemos ver que el principio de no resistencia se está poniendo en práctica. Kennedy dijo, "No preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregunte qué puede hacer por su país".

Básicamente, vemos muy claramente que está surgiendo el principio de no resistencia basado en la palabra de Cristo.

« […] Os preguntáis si, en estas condiciones, el cristiano puede también empuñar la espada temporal y castigar a los malvados, ya que las palabras de Cristo [...] la espada no puede existir entre los cristianos: por lo tanto, no podéis empuñarla contra y entre los cristianos, ya que no tienen necesidad de ella. »

Pregunta si el cristiano puede llevar la espada, resistir el poder; el cristiano está ahí para servir a Dios, sirviendo a Dios no puede ni debe resistir el poder político.

« Por favor, no sea tan sacrílego como para afirmar que un cristiano no puede ejercer lo que es la obra misma de Dios, su institución y su creación. De lo contrario, también tendrías que decir que un cristiano no puede comer o beber o casarse, cosas que también son obras e instituciones de Dios. Pero si esta es la obra de la creación de Dios, es buena, y buena de tal manera que todos pueden hacer uso de ella de una manera cristiana que agrada a Dios. »

Esto implica que los príncipes deben ser buenos cristianos.

« Y del mismo modo sería bueno y necesario que todos los príncipes fueran buenos y verdaderos cristianos. Porque la espada y el poder, como un servicio especial de Dios, le incumbe a los cristianos más que a cualquier otro hombre en la tierra. Por eso debes tener la espada y el poder en tan alta estima como el estado del matrimonio o el trabajo de los carros o las artesanías, que también han sido instituidos por Dios. »

« Porque los que ejercen el poder son los siervos y trabajadores de Dios, que castiga el mal y protege el bien. Sin embargo, cada uno debe ser libre de abstenerse de ello cuando no sea necesario, así como uno es libre de casarse o no, de trabajar la tierra o no, cuando no sea necesario. »

El principio de que los que ejercen el poder son servidores y obreros de Dios tiene dos consecuencias, es la reafirmación de la idea del Príncipe cristiano, el titular del poder político debe defender los valores cristianos.

En primer lugar, los príncipes deben servir a los preceptos religiosos, pero los fieles deben obedecer al príncipe porque sólo son siervos de Dios y han sido establecidos por Dios, en segundo lugar Lutero reafirma la imposibilidad de resistir al príncipe; lo único que tolera es la no obediencia, en un solo caso si el príncipe ordena blasfemar o negar la religión cristiana es la no obediencia tolerada por Lutero.

Fundamentalmente, hay que recordar que Lutero era muy hostil a la lectura radical de sus ideas y a las teorías que abogaban por la resistencia política.

¿Qué pasa con la teoría de la resistencia? ¿Qué pasa con el luteranismo?

Los enemigos de Lutero compararán la Reforma con la Peste Negra porque el luteranismo se extendió significativamente por toda Europa.

La expansión del luteranismo

Lutero dará lugar a un cierto número de discípulos, el luteranismo se extenderá por toda Europa; esta expansión tiene dos consecuencias importantes en el orden político:

La primera consecuencia importante y contraria a la segunda es que los príncipes, reyes y monarquías de Europa harán una lectura conservadora de la teoría luterana, en otras palabras, muchos príncipes y reyes convertidos al luteranismo y al protestantismo justificarán su poder a través de los escritos de Lutero. Es una lectura monárquica y absolutista de Lutero, es una justificación teológica en la doctrina de la resistencia de Lutero.

La segunda consecuencia política de la expansión del luteranismo es la contraria, también se puede hacer una lectura radical del luteranismo, la lectura radical no fue para defender la teoría del derecho de resistencia, sino que dice que es el deber de los reyes y príncipes ser buenos cristianos, pero si no son buenos cristianos entonces deben ser derrocados.

La teología de Lutero puede dar lugar a dos lecturas diferentes: una lectura absolutista y una lectura radical.

¿Cuál ganó? ¿Qué lectura le ganó al otro?

Es esencialmente la lectura radical la que prevalecerá porque el contexto de Europa evolucionará de tal manera que los protestantes sentirán una pérdida de poder, se sentirán perseguidos a veces y propondrán de 1530 a 1560 una lectura radical de la Reforma y el luteranismo.

Un hombre que iba a jugar un papel importante en la promoción de esta lectura radical para defender la fe reformada fue Juan Calvino.

Calvin (1509-1564) et les théories de la résistance

Calvin va suivre Luther jusqu’à un certain point, mais va s’en distancer.

Biographie

- Article wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Calvin

« Second Patriarche de la Réforme protestante » selon Bossuet, Jean Calvin naît à Noyon en Picardie (France) le 10 juillet 1509 au sein d'une famille aisée.

Son père, juriste issu d'une famille d'artisans, est un notable qui exerce, à côté de la charge de greffier communal, nombre de fonctions au service de l'évêque et du chapitre cathédral. Aussi, Jean Calvin reçoit-il une solide instruction ainsi qu’une éducation religieuse complète, son père le destinant soit à une carrière juridique, soit à une carrière ecclésiastique.

Dans cette perspective, après avoir reçu des rudiments de grammaire et de rhétorique dans sa ville natale, il est envoyé en 1523 à Paris, d'abord au Collège de la Marche (1523-1524), où il suit les leçons de Mathurin Cordier (1479-1564), puis au Collège Montaigu (1524-1528), obtenant bientôt le grade de maitre ès arts, parallèlement à un nouveau bénéfice ecclésiastique à Noyon.

Il ne tarde pas à compléter sa prime formation philologique par une solide formation juridique aux Universités d'Orléans (1528-1529) et de Bourges (1529-1530) auprès des maîtres de l'humanisme juridique que sont Pierre de l'Estoile (1480-1537) et André Alciat (1492-1550), obtenant sa licence, puis son doctorat en droit.

S'il entre alors en contact avec l'humaniste allemand Melchior Wolmar (1497-1561), qui cherche à le gagner au luthéranisme, il n'en poursuit pas moins sa formation philologique à Paris où il suit les cours au Collège de France des hellénistes Guillaume Budé (1467-1540) et Pierre Danès (1497-1579); et il publie lui-même un savant commentaire du De Clementia de Sénèque en 1532.

C'est l'année suivante que se situe son ralliement aux milieux évangéliques humanistes et réformistes parisiens, qui prendra forme dans sa collaboration au Sermon de la Toussaint du Recteur de l'Université Nicolas Cop, favorable aux thèses luthériennes (1533), puis surtout dans sa conversion à la nouvelle foi. En mai 1534, il entame une nouvelle existence itinérante au service de sa foi.

Cette existence l'amènera, après de nombreuses pérégrinations liées aux premières persécutions en France, à Bâle, où il publiera en 1536 la première édition de son Institution de la Religion chrétienne, puis à Genève où le retient Guillaume Farel (1489-1565) (juillet 1536).

C'est dans cette ville, ralliée depuis peu (mai 1536) à la nouvelle foi, qu'il réalisera désormais son œuvre réformatrice. S'il se heurtera en un premier temps à une forte opposition, qui lui vaudra l'exil avec Farel (avril 1538) et le conduira à Strasbourg, où il se liera avec Martin Bucer (1491-1551), il ne tardera pas à être rappelé par les autorités genevoises (automne 1540), regagnant définitivement en septembre 1541 la Cité à laquelle il associera son nom.

C'est depuis lors qu'il réorganisera définitivement son Église (Ordonnances ecclésiastiques (1541)) et reformera son ordre juridique (Édit du Lieutenant (1542) et Édit civils (1568)) et politique (Édits politiques (1543)) comme son ordre moral (Ordonnances somptuaires (1558, 1564)), et son organisation scolaire (Ordre du Collège et de l'Académie (1559)).

Si Calvin aura sans doute encore à combattre les adversaires de ses reformes à Genève même, dans l'ordre moral comme dans l'ordre doctrinal (Affaires Sébastien Castellion (1543), Jérôme Bolsec (1551) et Michel Servet (1553)), son triomphe sera total à partir de 1555, tournant à partir duquel les Conseils lui seront entièrement acquis et les magistrats, dévoues aux ministres (pasteurs), œuvreront à transformer Genève, de paillarde Cité des foires, en République fondamentaliste régie par la seule Parole de Dieu, et en véritable "Rome protestante".

C'est aussi que Calvin, en relation épistolaire avec ses coreligionnaires de toute l'Europe, n'en poursuivra pas moins son œuvre de pasteur et de docteur, travaillant aux rééditions successives de son Institution chrétienne comme à ses Commentaires de l'Ancien et du Nouveau Testament; ce faisant il ne tardera pas à faire de Genève le "Séminaire des Églises réformées de France" et la métropole du protestantisme.

Laissant une œuvre considérable de plus d'une cinquantaine de volumes, Calvin meurt le 27 mai 1564, non sans avoir pourvu à sa succession à la tête de la Vénérable Compagnie des Pasteurs, en la personne du Recteur de l'Académie, le Bourguignon Théodore de Bèze (1519-1605).

Calvin va reprendre la théorie de Luther et plus précisément la question de savoir de quelle manière nous offre-t-il cette lecture radicale et comment défend-il le droit de résistance ?

Théologie de Calvin

Les premiers écrits de Calvin soulignent la nécessité d’obéir à l’autorité politique. Il soutient une claire séparation entre l’État et l’église, mais surtout il souligne la nécessité potestas a deo soit de respecter le pouvoir voulu par dieu.

Une lecture attentive de Calvin montre qu’il devient de plus en plus ambigu : si sur le fond il rejoint Luther dans sa méfiance face à la résistance en politique, il introduit dans son ouvrage toute une série d’exceptions. Pour Luther, la seule exception est si le prince oblige à blasphémer ou renier sa foi.

Calvin élargit ces exceptions vidant de sa substance le prince de non-résistance et en en faisant un principe de résistance. Il va peu à peu présenter des cas ou des magistrats peuvent eux agir, intervenir au nom du corps politique.

Calvin est hostile à une intervention directe du corps politique ; toutefois, bien que le corps politique ne puisse pas au fond diriger par lui-même, il peut mandater des magistrats qui peuvent intervenir auprès du pouvoir politique, il y a très clairement une vision et un élargissement des exceptions, le peuple ne peut résister, mais mandater des gens pour le faire ou élargir le spectre des possibilités.

C’est le début très clair d’une justification de la résistance politique si cette résistance est faite par des magistrats légitimes et légitimités.

Calvin va véritablement soutenir une thèse qui à des conséquences dans la résistance : la question qui occupe les philosophes du politique est la question suivante : Calvin a lu ses classiques de la philosophie politique et les ouvrages qui réfléchissent à la question cruciale de savoir qui détient l’imperium ? On traduit communément l’imperium par le terme de souveraineté. Qui détient la souveraineté ?

À l’époque de Calvin, ce débat sur le détenteur de l’imperium, sur la capacité à détenir le pouvoir à faire et défaire la loi, à exécuter la loi, qui détient ce pouvoir souverain ? Calvin s’y intéresse et est âprement débattu ; la réponse va quelque part l’obliger d’une certaine manière à tailler en brèche ou en tout cas à ouvrir encore plus la brèche du droit de résistance.

À la question de qui détient l’imperium, Calvin va répondre que c’est le corps politique qui détient l’imperium et il le délègue à des magistrats, à un prince. Qui dit délégation, dit également rupture de cette délégation, en d’autres termes on peut décider de ne plus déléguer ce pouvoir ; si nous déléguons le pouvoir à certaines conditions et qu’elles ne sont pas respectées, on peut reprendre le pouvoir.

Calvin au nom d’un imperium détenu par un corps politique délégué va non seulement défendre un droit de résistance et dans certains cas une obligation de résistance notamment lorsque le prince et les magistrats trahissent et violent injustement les conditions contractuelles qui leur ont été données. En affirmant que le corps politique et les magistrats détiennent l’imperium va très clairement nourrir la possibilité de résister au prince.

Il faut faire attention parce que lorsqu’on lit attentivement Calvin, on ne voit jamais chez Calvin une affirmation très claire des cas dans lesquels il faut résister, c’est une époque ou la censure existe, une certaine terminologie doit être utilisée. Calvin dans un langage souvent métaphorique défend dans certains cas le droit de résistance.

Calvin donne au pouvoir politique, au corps politique et aux magistrats un pouvoir non négligeable ; il n’est pas un thuriféraire, il ne défend pas le droit de résistance dans tous les cas, mais dans des cas beaucoup plus nombreux que défendus par Luther.

Nous avions vu que Jean Calvin avait repris d’une certaine manière la réticence de Luther sur le droit de résistance et qu’il avait peu à peu modifié son point de vue et ouvert des brèches, des exceptions qui permettaient et justifiaient une forme de résistance par l’intermédiaire des magistrats. Si dans le discours de Calvin omni potestas a deo et la résistance doit être condamné, en fait il ouvre la possibilité à la résistance qui ne doit pas être fait directement par le corps politique, mais par l’intermédiaire de magistrats supérieurs.

Il y a chez Calvin l’idée que dans l’idéal la résistance et la désobéissance ne sont pas une chose utile et un processus poursuivi, tout de même, on voit très bien une évolution dans son discours, il ouvre cette possibilité. Calvin s’affirme comme, a priori, opposé au droit de résistance au début de ses écrits et très vite il va ouvrir la possibilité à la résistance suggérant une série d’exceptions rendant la résistance et la désobéissance civile possible notamment dans le cas de la tyrannie. On voit très bien ce glissement et cette tension qui est aussi une contradiction, il ne souhaite pas ouvrir dans la lignée de Luther la porte à la révolte, mais d’autre part Calvin est conscient qu’on ne peut tout subir.

Institution de la religion chrétienne

- Article wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution_de_la_religion_chr%C3%A9tienne

Il s’en explique dans un texte de 1536 qui s’intitule Institution de la religion chrétienne ; il s’interroge au chapitre XX sur ce qu’est le gouvernement civil. Qu’entend-il par un gouvernement civil ? Quelle est l’étendue des compétences du gouvernement ? Peut-on lui résister et désobéir ?

« Il convient maintenant de nous préoccuper du second à qui il revient d’établir seulement une justice civile et réformer la moralité sociale. Si ce sujet semble éloigné de la théologie et de la foi que je traite, la suite des développements montrera, pourtant, que c'est à juste titre que je l'aborde ensemble avec cette doctrine. Surtout, parce qu'aujourd'hui, il y a des anarchistes violents qui voudraient renverser l'ordre dans la cité, bien qu'il soit établi par Dieu. D'autre part, ceux qui flattent les gouvernants, en faisant une apologie démesurée du pouvoir, les font quasiment jouer à être des dieux. »

Le titre les différences entre le gouvernement civil et le gouvernement spirituel montrent que Calvin est dans la lignée de Luther où il divise le monde entre le monde civil et le monde spirituel.

Il y a une adhésion à la philosophie de Luther, mais bien qu’il soit le descendant de Luther, il prend ses distances sur un point précis.

« Il convient maintenant de nous préoccuper du second à qui il revient d’établir seulement une justice civile et réformer la moralité sociale. Si ce sujet semble éloigné de la théologie et de la foi que je traite, la suite des développements montrera, pourtant, que c'est à juste titre que je l'aborde ensemble avec cette doctrine. Surtout, parce qu'aujourd'hui, il y a des anarchistes violents qui voudraient renverser l'ordre dans la cité, bien qu'il soit établi par Dieu. »

C’est une critique vis-à-vis des radicaux protestants qui ont fait une lecture radicale des thèses de Luther en utilisant la théologie politique de Luther afin de renverser les souverains d’Europe. Calvin est une pensée de l’ordre dans le bon sens du terme, omni potestas a deo.

« D'autre part, ceux qui flattent les gouvernants, en faisant une apologie démesurée du pouvoir, les font quasiment jouer à être des dieux. »

D’un côté, il dénonce les anarchistes violents et de l’autre tous ceux qui flattent les princes et les rois, Luther avait une certaine tolérance vis-à-vis de pouvoir politique ; Calvin tente de trouver une voie médiane entre celui qui détient le pouvoir et ceux qui veulent tout renverser. Il y a une voie du juste milieu qui est possible.

Il reprend les arguments de Luther et de Saint Augustin, les deux mondes doivent travailler en convergence.

« Le règne spirituel nous procure, déjà sur la terre, un avant-goût du bonheur ineffable et éternel. Le but du régime temporel du gouvernement est, tant que nous vivons dans la société des humains, de veiller sur la série extérieure de Dieu et de subvenir à ses besoins, de veiller sur la pure doctrine et la religion, de protéger le bien-être de l’Église, de nous aider à observer l’équité nécessaire, de promouvoir une justice civile dans le domaine des mœurs, en vue de la paix commune et de maintenir la loi et l’ordre pour le bien de tous. »

Il y a une définition des « buts de l’État », mais il y a une définition de Calvin et des reformés sur les buts de l’État.

À partir du paragraphe trois, la responsabilité du gouvernement civil on a le sentiment que Calvin n’est pas du tout favorable à une quelconque forme de résistance, il ne faut pas modifier l’ordre établi, omni potestas a deo.

« Pour le moment, nous voulons seulement indiquer que vouloir le rejeter, c'est faire preuve d'une barbarie inhumaine, puisqu’il est aussi nécessaire à l’être humain que le pain, l'eau, le soleil cl l'air; et sa fonction est encore bien plus grande (…) En résumé, il veille sur l'exercice public de la religion parmi les chrétiens le sur le maintien de bonnes relations entre tous. »

Ce chapitre III est une définition de l’existence même du gouvernement et d’une réticence marquée pour toute forme de résistance.

Le sous chapitre V, VI les gouvernements sont le serviteur de la justice civile, VII et VIII affirme l’importance du gouvernement pour le vivre ensemble, mais la quasi-impossibilité pour les individus de résister en tout cas de manière exagérée au gouvernement.

Il ouvre une parenthèse à partir du Chapitre VIII où il peint une vision qui n’est pas monarchique du pouvoir : Calvin va presque comme Machiavel privilégier la forme aristocratique - selon Platon l’aristocrate est l’aristocratie du savoir -, Calvin emploie le terme de gouvernement aristocratique.

Calvin ne croit pas au système monarchique en tant que tel, mais croit au gouvernement de plusieurs qui pour le bien de tous dirigeraient la cité. On voit très bien qu’il y a des relents de mécanismes qui appellent Machiavel et la vision florentine, voire vénitienne, de l’exécutif.

« Si l’on compare ces trois catégories de gouvernement que j’ai présentées, lea seconde, à savoir le gouvernement par un petit nombre de personnes qui assure la liberté du peuple, me semble préférable, non pas en elle-même, mais parce qu’il n’arrive pas souvent – cela tient même du miracle – que les rois se conduisent si bien que leur volonté ne s’écarte jamais de l’équité et de la droiture. »

C’est une critique claire et ferme envers la monarchie, le régime des rois n’est pas un régime où cela relève du miracle permettant à la droiture et la justice de régner, il vise le pouvoir du roi de France ; il se réfugie à Genève en faisant le bastion du protestantisme de langue française. Machiavel n’aurait pas dit autre chose avec l’idée de gouvernement d’un petit nombre.

« En fait, le meilleur gouvernement est celui où règne une liberté bien tempérée et destinée à durer longtemps (…) ce sera de leur part une pensée non seulement folle et inutile, mais mauvaise et infructueuse. »

La résistance est une pensée folle et infructueuse par contre le gouvernement de quelques-uns est une bonne chose.

Dans le sous-paragraphe 22, ‘’Le respect des autorités’’, il y a la question du devoir de résistance.

« Le premier devoir des sujets vis-à-vis de leurs supérieurs est d'avoir en grande estime leurs fonctions, les reconnaissant comme données par Dieu, et pour cette raison, manifestant. aux autorités l'honneur et le respect que l’on doit à ceux qui sont lieutenants er représentant de Dieu. »

L’autorité politique représente dieu, il y est donc extrêmement difficile de résister, cette réticence à la résistance est continuée d’être affirmée au chapitre XXIII.

Il ne faut pas faire de Calvin un penseur du droit divin, il sépare le pouvoir politique du pouvoir de dieu, toutefois le pouvoir politique détient une partie de son pouvoir du pouvoir de dieu.

Quand le Roi Soleil (Louis XIV) dira qu’il détient son pouvoir de dieu et qu’il fonde politiquement son pouvoir dans l’existence même de dieu, c’est une démarche différente. Calvin ne dit pas que l’élite qui est chargée de gouverner détient son pouvoir politique de dieu. Le roi de France justifie son pouvoir plique par un pseudo pouvoir de droit divin or pour Calvin le gouvernant ne tient pas à son pouvoir par un droit divin, mais par les hommes qui lui ont confié, il est d’une certaine manière adoubé et imprégné de l’esprit de dieu qui a voulu qu’il soit à la tête de l’État.

Pour Calvin tout pouvoir vient de dieu, par là même tout pouvoir politique tient quelque par une partie de sa légitimité de la volonté divine. Les rois de France qui eux diront plus tard qu’ils détiennent leur autorité de droit divin est une démarche un peu différente, toute leur légitimité selon eux et dans n’importe quelle circonstance reposant sur la volonté de Dieu.

Calvin ne veut pas qu’un homme politique puisse faire tout et n’importe quoi au nom de Dieu. Les monarchies de droit divin au début XVIIème siècle et XVIIIème siècle justifient leur autorité politique au nom du droit divin au nom de l’idée qu’ils détiennent le pouvoir de dieu.

Calvin est conscient des dangers du précepte omni potestas a deo. Pour Calvin, tout pouvoir vient de dieu, mais tout homme politique ne peut tout faire au nom de Dieu, il ne peut justifier son action politique ou n’importe quelle action politique au nom de Dieu. Pour les monarchies de droit divin, tout pouvoir vient de dieu et ils peuvent tout faire parce que tout pouvoir vient de dieu.

C’est la grande différence avec Calvin qui ne justifie pas toute action au nom de Dieu, le curseur n’est pas au même endroit, c’est l’utilisation de ce principe qui est différent, l’instrumentalisation de ce principe diffère par Calvin et ceux qui se revendiquent de droit divin

En d’autres termes, Calvin fait de dieu le fondement théologique du pouvoir politique alors que le roi de France fait du fondement politique le pouvoir théologique ; Calvin ne veut pas que le pouvoir et l’autorité politique justifie son pouvoir par l’existence de Dieu alors que les monarchies françaises justifiaient leur action politique par le fait qu’elles détiennent leur pouvoir par dieu.

Il y a quelque chose de la volonté de Dieu dans toute autorité politique, mais cela ne justifie pas qu’elle puisse tout faire.

« Il s’ensuit autre chose : honorant et respectant ainsi les autorités, nous devons leur obéir en observant leurs ordonnances, soit en payant les impôts, soit en prenant en charge une tâche qui relève de la défense commune, soit en obéissant à tout autre ordre (…) Que personne ne se trompe à ce sujet. Puisqu’on ne peut pas résister aux gouvernants sans résister à Dieu, s'il semble possible de résister à un gouvernement faible et dépourvu d’autorité, prenons garde parce que Dieu est fort et assez armé pour punir le mépris que l’on a de ses ordonnances. De plus, dans cette obéissance, j'inclus la mesure que doivent avoir, dans les affaires publiques, les citoyens privés (…) Je veux dire que les particuliers n’ont pas à se mettre en action sans intermédiaire. »

Nous devons obéissance à l’autorité politique et aux gouvernants, nous ne devons pas lui résister sans intermédiaire. Quelque part, il montre que de la non-résistance est passée à la non-résistance sans recourir à un intermédiaire ce qui retourne le problème. Cela va lui permettre de clairement reconnaître la possibilité de résister, il retourne l’argument de la non-résistance, mais pas à n’importe quelle condition.

Calvin affirme que tout pouvoir vient de dieu, c’est une folie de résister aux autorités politiques, il ajoute que c’est une folie de résister sans intermédiaires : il ouvre la porte à la possibilité de résister, mais pas à n’importe quelles conditions.

Dans le sous-chapitre XXXI – titre ; Calvin est confronté à la question de savoir s’il n’y a pas de situations dans lesquelles on doit résister, il ne peut conclure qu’on ne peut jamais résister.

Comme c’est une pensée de l’ordre il veut encadrer la résistance, il est hostile à la résistance, mais on s’aperçoit qu’il n’y est pas hostile mais il veut encadrer la résistance en recourant à des intermédiaires.

« En effet, s'il existait, il notre époque des magistrats établis pour let défense du peuple afin de réfréner la trop grande ambition ou la liberté des rois - comme il en existait autrefois chez les Spartes, avec les éphores, chez les Romains avec leurs défenseurs populaires et chez les Athéniens avec leurs démarques et, comme aujourd’hui dans chaque royaume lorsque les trois états sont assemblés - je ne leur défendrais pas du tout de s'opposer et de résister à l’intempérance ou à la cruauté des rois dans l'exercice de leur fonction. J’estime même que, s’ils voyaient combien les rois maltraitaient abusivement le pauvre peuple et faisaient comme si cela n'était pas, cette attitude devrait être accusée de parjure et de trahison vis-à-vis de la liberté du peuple, alors qu'ils devaient se reconnaître en avoir été ordonnés les protecteurs par la volonté de Dieu. »

Calvin ouvre la porte à certaines conditions de manière encadrée notamment à la résistance au roi et particulièrement à certains rois qui abusent de leur pouvoir et de leur autorité. La résistance est possible, mais à certaines conditions, les rois qui n’ont pas été institués par Dieu, mais dont une partie du pouvoir repose sur des fondements théologiques ont trahi la volonté de Dieu en se comportant de manière abusive ; à ce titre l’adage omni potestas a deo ne joue plus.

Au sous-chapitre XXXIII Les limites de notre obéissance aux hommes il faut retenir :

« S’ils viennent à nous commander des choses contre le Seigneur, nous ne devons pas le supporter. Il ne faut, en ce domaine, n’avoir aucun égard à la dignité des supérieurs, que l’on respecte, lorsqu’elle est soumise à la puissance de Dieu, qui est la seule véritable au-dessus de toutes les autres. »

Cet argument est une réponse de l’argument de Luther, c’est la résistance en cas de blasphème ou en cas de décision politique qui nous invite à renoncer et à renier notre foi. Dans ce texte Calvin essaie de tenir une position médiane entre la nécessité d’obéissance à l’autorité politique et l’impossibilité d’obéir en toutes circonstances, il essaie de se situer « à la gauche de Luther ».

Il pense que le dogme de non-résistance prôné par Luther est sans avenir et erroné pais il ne veut pas allé jusqu’où vont les anarchistes radicaux.

« Oui » au principe de la résistance dans la mesure où elle est cadrée passant par des intermédiaires qui sont des magistrats, « non » à la révolte à tout prix et à la résistance en toutes circonstances.

Calvin est entre Luther et le dernier groupe de protestants qui diront « oui » à la résistance en toute circonstance, ce sont les monarchomaques. Depuis Luther, il y a un glissement vers le droit de résistance qui n’est pas encore affirmé comme un droit, mais chez Calvin comme une possibilité, la résistance politique deviendra un droit avec la troisième vague de reformés qui feront de la résistance un vrai droit, ce sont les monarchomaques.

Les monarchomaques

- Article wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchomaque

Si on traduit le terme monarchomaque cela est littéralement « qui est contre les magistrats ». Les monarchomaques vont jouer un rôle important dans la définition du droit de résistance tant important dans le concept d’État. Si Luther et Calvin ont été plus « tièdes », si Calvin a ouvert la possibilité à la résistance et à la désobéissance civile, il appartient aux monarchomaques d’apposer une véritable théorie politique de la résistance.

Pourquoi ? Comment se fait-il que dans les années 1570 les théories de la résistance émergent ?

Il y a des raisons liées au contexte : Luther écrit en 1520 – 1523, Calvin entre 1520 – 1536, il se passe un certain nombre d’évènements dans le contexte qui explique le virage et la radicalisation des protestants ; c’est le contexte des guerres de religion.

À partir de 1540 en Europe, dans le Saint Empire Romain Germanique, en France et un peu en Angleterre, il y a des authentiques guerres de religions entre catholiques et protestants.

Les reformés doivent défendre leur foi donc ils se radicalisent politiquement ; les guerres de religion en Allemagne sont très importantes et closes en 1555 presque 20 ans après la publication de l’ouvrage de Calvin, le Saint Empire romain germanique qui vit ces guerres de religion de façon importante voit la paix arriver à Augsbourg qui scelle le destin du Saint Empire Romain Germanique entre État protestant et État catholique selon le principe « Cujus regio, ejus religio » qui veut dire « à chaque règne sa religion », cela revenait à dénoncer le principe suivant : on adopte la religion du prince de l’État dans lequel on vit.

C’est une division confessionnelle à la paix d’Augsbourg de 1555.

L’Angleterre connaît aussi comme le Saint Empire Romain Germanique des affrontements à partir de 1535 entre protestants, anglicans et catholiques ; les choses s’apaisent à partir de 1547 et surtout à partir de l’avènement d’Élisabeth I d’Angleterre qui à partir des années 1560 apaise et protège les protestants et leur donne des droits.

À partir de 1555 et 1560, l’Allemagne et l’Angleterre sont plus ou moins apaisées en ce qui concerne les guerres de religions ; un arrangement a été trouvé afin de vivre ensemble et vivre sa foi.

Le pays qui n’a pas conclu d’accord est la France qui entre en guerre de religion à partir de 1540, les guerres de religions font rage en France pendant 30 – 40 ans, des régions passent sous la domination politique des protestants, d’autres qui restent fidèles au catholicisme.

Il faut retenir la date de 1572 qui est la date du massacre de la Saint Barthélémy où des dignitaires protestants sont assassinés par des dignitaires catholiques, ce massacre va véritablement affoler le monde protestant, ce n’est pas pour rien que les ouvrages monarchomaque nous allons voir furent publier.

Il faut résister à la monarchie française qui ne veut pas laisser de droits aux protestants, il faut résister, à partir d’une résistance religieuse les monarchomaques vont proposer une résistance politique. Les monarchomaques en France à partir de 1560 après le massacre de la Saint Barthélémy - les reformés français - vont se réveiller et lutter pour leur survie.

Les monarchomaques qui sont théoriciens du droit de résistante sont François Hotman qui publie en 1573 une année après la Saint Barthélémy Franco-Gallia, Theodore de Bèze qui publie en 1574 Du droit des magistrats sur leurs sujets, en 1579 on suppose qu’il est un texte signé Junius Brutus est Hubert Languet qui publie un pamphlet qui s’intitule Défense de la liberté contre les tyrans. Que ce soit la Franco-Gallia, Du droit des magistrats sur leurs sujets et Défense de la liberté contre les tyrans, ont marqué la pensée des monarchomaques et fait avancer la théorie du droit de résistance.

Les monarchomaques sont des protestants reformés radicaux qui veulent défendre le droit.

La première remarque est que ces traités n’ont pas de finalité démocratique, il ne faut pas faire des monarchomaques les premiers démocrates des temps modernes, il ne s’agit pas de défendre la souveraineté du peuple, il s’agit avant tout de défendre le droit à l’existence de la foi reformée et du protestantisme, c’est une question de survie religieuse, ils n‘ont pas d’ambitions politiques autres que défendre la religion réformée.

C’est un conflit spirituel qui motive les monarchomaques, pas un conflit politique ; leurs intentions ne sont pas a priori politiques.

Au moment où ils obtiennent gain de cause avec l’Édit de Nantes de 1598, leurs revendications s’estompent parce qu’ils ont eu des garanties religieuses importantes ; leur motivation est essentiellement religieuse et non pas politique ce qui ne veut pas dire qu’on va instrumentaliser leur théorie en politique.

La deuxième remarque est qu’on trouve chez les monarchomaques un certain nombre d’idées :

- ils sont tous partisans de l’idée que le gouvernement qu’il soit roi ou plusieurs personnes ne peut tout faire, le gouvernement a passé un contrat avec les gouvernés ; pour les monarchomaques ils ont une vision du pouvoir politique contractualise, le prince ne peut pas tout faire religieusement et politiquement, il est tenu par un contrat qu’il a passé avec ses gouvernés.

- un souverain, prince, roi indigne qui ne respecte pas les termes du contrat c’est-à-dire le respect, la justice et l’équité, peut être déposé soit renversé ; cette idée est la résistance possible, certains iront même comme Junius Brutus jusqu’à défendre l’idée qu’on peut tuer un roi qui ne respecte pas un certain nombre de règles fondamentales et qui devient un tyran, ils sont partisans de tyrannicide.

- Fondamentalement, ils appuient leurs arguments sur la tradition scholastique. On trouve beaucoup d’arguments scholastique, c’est-à-dire qui mettent en avant l’importance des institutions et des constitutions de l’équilibre des pouvoirs beaucoup plus que sur les vertus et les qualités des gouvernants. Les monarchomaques ne sont pas tant intéressés de savoir qu’un gouvernement a des peurs ou n’en a pas, mais ils sont intéressés à créer un système qui garantisse des droits. Beaucoup de leurs arguments vont être pris à partir de 1648 pour toute la problématique du droit des minorités, on va y puiser des arguments qui visent à garantir des droits constitutionnels aux minorités.

La troisième remarque est qu’au fond ils ont une vision du mot « peuple » très traditionnelle. En d’autres termes, le peuple, pour un monarchomaque, est pris dans son ensemble en tant que corps politique, comme une personne morale. C’est une sorte de communauté. En aucun cas lorsqu’un monarchomaque parle de peuple, il pense individu autonome qui se pensent comme peuple.

François Hotman - Franco-Gallia, 1573

- Article wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hotman

On trouve quatre arguments qui sont révélateurs de la position constitutionnelle des monarchomaques.

Lorsque Hotman publie Franco-Gallia, ouvrage qui eut un fort succès, il se replonge dans l’histoire de France pour aller contre l’idée que le roi détient tous les pouvoirs, lorsqu’on lit la constitution française on se rend compte que la monarchie franque était élective, élue par des corps de l’État, la dimension de l’élection s’est perdue avec le temps ; la monarchie française doit être fondée sur le principe électif.

Le deuxième argument est que le pouvoir royal a toujours été en France limité par un Conseil Public qui représente les différents éléments de la population du royaume, ce sont les États généraux. Hotman dit que le roi prétend avoir tous les pouvoirs, mais d’abord la constitution ne l’indique pas et autrefois des institutions limitaient le pouvoir du roi.

Le troisième argument est lorsqu’on lit attentivement la constitution française, qui était à l’époque les lois fondamentales du royaume, on se rend compte que le Conseil Public détenait l’imperium, le vrai pouvoir souverain, la souveraineté n’était en fait pas détenue par le roi seul : le pouvoir du roi était limité.

Le quatrième argument est qu’au fond, le roi ne pouvait pas prendre de décisions importantes concernant les impôts, la politique étrangère, etc. sans l’accord de ce Conseil Public ; le tableau que nous dépeint Hotman est un tableau qui provoque à l’époque beaucoup de critiques des partisans du droit et d’un pouvoir centralisé et monarchique.

Il propose une lecture radicalement différente des lois que les juristes royaux faisaient. Son ouvrage ferra beaucoup de bruit, il va contester l’autorité du roi.

Fondamentalement, Hotman va développer une théorie de la suprématie du corps intermédiaire qui est d’une certaine manière l’ancêtre de la théorie de la souveraineté populaire.

De dire que le roi n’a pas la souveraineté seule, mais qu’elle est au sein d’un conseil, d’une « assemblée » qui délègue certaines de ses compétences au roi et une idée nouvelle et novatrice, surtout c’est une idée radicale qui va à l’encontre de l’idéologie dominante de la monarchie française.

Le roi n’a pas tous les pouvoirs et le roi ne peut pas tout faire parce que la monarchie au départ était une monarchie limitée dans son pouvoir.

Théodore de Bèze - Du droit des magistrats sur leurs sujets, 1574

- Article wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_de_B%C3%A8ze

Ce texte est un développement de l’ébauche que Calvin avait fait sur le droit de résistance; il publie en 1574 du droit des magistrats qui est le premier traité qui définit les conditions d’exercice du droit de résistance.

Son ouvrage est un authentique traité de résistance, Théodore de Bèze est marqué par Hotman.

Le point de départ de Théodore de Bèze est tout d’abord l’affirmation qu’on doit obéir à dieu et que tout pouvoir vient de dieu, il retourne cet adage.

Si tout pouvoir vient de Dieu, cela signifie qu’il existe des circonstances où l’homme doit désobéir à la loi humaine au nom même de sa fidélité à dieu ; si tout pouvoir vient de dieu, il y a des cas ou des situations où l’homme doit désobéir non point à la loi divine, mais à la loi humaine. C’est parce que dieu détient le pouvoir qu’on peut désobéir à un pouvoir humain, simplement on ne peut pas lui désobéir et lui résister de n’importe quelle manière.

Son traité de résistance est extrêmement marqué, il défend deux idées reprenant notamment la théorie du contrat : il y a tout d’abord une première idée que le tyran par usurpation doit être déposé, il distingue deux formes de tyrannies, il peut être déposé et il faut résister au tyran légitime c’est-à-dire celui qui a légitimement hérité du trône, mais devient un tyran dans l’exercice même du pouvoir.

En France, le fils du roi succède au roi, le tyran légitime c’est un tyran qui est légitime en ce sens qu’il a le droit de régner, mais devient un tyran dans l’exercice même du pouvoir.

Jusqu’à lui un tyran par usurpation pouvait être déposé, en revanche ce qui est nouveau avec De Bèze est qu’un roi légitimement couronné peut également être déposé et on peut lui résister.

La deuxième idée est qu’on ne peut lui résister de n’importe quelle manière, chez Théodore de Bèze les intermédiaires sont les magistrats inférieurs.

Théodore de Bèze est favorable à la résistance politique par l’intermédiaire des magistrats inférieurs.

« Telle est donc l’origine des républiques et Potentats rapportée pour bonne raison à Dieu aucteur de tout bien. Ce qu’Homere mesmes a bien congeu et voulu delcarer, appelant les Rois nourrissons de Jupiter et pasteurs des peuples. »

De ce point de vue De Bèze est tout à fait classique, tout pouvoir vient de dieu. Il a tout de même commencé son chapitre par une phrase importante.

« par conséquent que les peuples ne sont pas créés pour les magistrats, mais au contraire les magistrats pour les peuples. »

Il ne faut pas inverser les rôles, les rois sont là pour servir le corps politique et non l’inverse, les magistrats ont des devoirs vis-à-vis du corps politique.

« Chacun doncq confesse, quand il est question de parler du devoir des magistrats, qu’il es loisible de les admonnester, voire mesmes en un besoin les reprendre franchement quand ils se fourvoient de leur office. Mais s’ils es question de reprimer ou mesmes chastier selon leurs demerites les tyrans tous manifestes, alors il y en a qui recommandent tellement la patience et les prieres à Dieu, qu’ils appellent seditieux, et condamnent comme faux chrestiens, tous ceux qui presentent leur col. »

C’est une critique de Luther à peine voilée, il critique tous ceux veulent résister ou se plaindre, certains recommandent la patiente et la prière au point que de dire que ceux qui veulent résister se trompent.

« Ce passage st fort glissant, et pourtant je prie derechef les lecteurs se souvenir de ce que j’ai dit un peu auparavant, à la fin de ne tirer mauvaise consequence de ce que j’ai à dire sur ce point. Je louë doncques la patience chrestienne comme tres recommaendable entre toutes autres vertus, et recognoi qu’il y faut songneusement encourager les hommes, comme estant celle qui emporte le pris de la félicité eternelle. Je deteste les seditions et toute confusion, comme monstres horribles (…) je nie que pour tout cela il ne soit licite aux peuples oppressez d’une tyrannie toute manifeste d’user de justes remedes conjoints avec la repentance et les pieres ; et voici les raisons sur lesquelles je me fonde. »

Cela n’est pas vrai qu’on ne peut résister, il y a des cas où l’on peut résister et où l’on doit résister.

En revanche, le cas et le roi qui est devenu un tyran dans l’exercice même de son pouvoir, il y a clairement des cas où il faut et c’est un devoir de résister ; on ne peut tout simplement descendre dans la rue, De Bèze est une pensée de l’ordre c’est pourquoi il faut recourir aux magistrats intermédiaires qui sont la courroie de transmission entre le pouvoir politique et le corps politique.

Quel est le devoir des subjets envers le souverain legitime estant devenu tyran manifeste, il faut recourir aux magistrats subalternes et inférieurs. Ce sont les magistrats qui sont véritablement le réceptacle de la résistance des populations.

« Je vien maintenant aux Magistrats inférieurs et qui sont comme en degré subalterne, entre le souverain de la maison d’un Roi, et plustot affectez à un Roi qu’à un Roiaume, mais ceux-là qui ont les charges publiques et de l’Estat, soit touchant l’administration de Justice, soit du fait de la guerre, appelez pour ceste cause en une monarchie Officiers de la couronne, et plustot du ROiaume que du Roi, estant cces deux choses bien differentes. »

Le magistrat inférieur est l’officier de la Couronne, c’est le magistrat qui représente le roi, c’est le représentant du roi, ce n’est pas le prince ni la haute noblesse, mais c’est une petite noblesse et surtout des gens qui occupent une fonction politique importante et représentant de la couronne.

De Bèze va plus loin, il affirme une idée essentielle : si les magistrats inférieurs sont le canal par lequel le corps politique peut se plaindre et résister aux décisions du roi, ils le sont parce qu’ils sont dépositaires d’une partie de la souveraineté, ils sont détenteur d’une partie de la souveraineté.

« ils demeurent en leurs estats tels qu’ils estoient, comme aussi la souveraineté demeure en son entier (…) Mais d’une costé, puis que ces officiers inférieurs du roiaume on receu, de par la souveraineté, l’observation et maintenance des loix entre ceux qui leur sont commus, à quoi-mesmes ils sont astreints par sement (duquel ne les peut absoudre la coulpe de celui, qui de Roi est devenu Tyran, et transgresse manifestement les conditions sous lesquelles il avoit esté receu Roi et lesquelles il avoit jurees) n’est-il pas raisonnable, par tout droit divin et humain, que quelque chose soit permise à tels inférieurs Magistrats pour le devoir de leur serment et conversation des loix, plus qu’à ceux qui sont du tout personnes privees et sans charge ? »

Comme ils ont une parcelle de souveraineté n’ont-ils pas un rôle à jouer ?

« je di donc que, s’ils sont reduits à telle necessité, ils sont tenus (mesmes par armes si fait se peut) de pourvoir contre une Tyrannie toute manifeste, à la salvation de ceux qu’ils ont en charge. »

Dans certaines circonstances mêmes par l’utilisation des armes, les magistrats inférieurs ou subalternes ont le devoir, de résister même par les armes de résister voir de déposer le tyran légitime, certes au départ, mais qui à peu à peu dérive et dont le pouvoir et peu à peu devenu arbitraire et abusif.

Le droit de résistance est reconnu et devient même un devoir de résistance pour ces magistrats inférieurs.

Un auteur ira jusqu’à dire que le droit de résistance est un droit sacré même si cela coûte la vie au tyran, un autre dira qu’on peut tuer le tyran qui se prévaut des règles par l’arbitraire, c’est le dernier des monarchomaques.

Théodore de Bèze avait basculé et ouvert la voie au droit de résistance en en faisant un devoir où les individus passent par des magistrats inférieurs pour résister.

Luther dit clairement non à la résistance en politique, pour Calvin dans certains cas seulement en ouvrant la porte à une série d’exceptions, de Bèze dit qu’il faut résister à des conditions de mise en œuvre précise.