Il cambiamento dell'economia mondiale: 1973-2007

Basato su un corso di Michel Oris[1][2]

Strutture agrarie e società rurale: analisi del mondo contadino europeo preindustriale ● Il regime demografico dell'Ancien Régime: l'omeostasi ● Evoluzione delle strutture socio-economiche nel Settecento: dall'Ancien Régime alla Modernità ● Origini e cause della rivoluzione industriale inglese ● Meccanismi strutturali della rivoluzione industriale ● La diffusione della rivoluzione industriale nell'Europa continentale ● La rivoluzione industriale oltre l'Europa: Stati Uniti e Giappone ● I costi sociali della rivoluzione industriale ● Analisi storica delle fasi cicliche della prima globalizzazione ● Dinamiche dei mercati nazionali e globalizzazione del commercio dei prodotti ● La formazione dei sistemi migratori globali ● Dinamiche e impatti della globalizzazione dei mercati monetari: Il ruolo centrale di Gran Bretagna e Francia ● La trasformazione delle strutture e delle relazioni sociali durante la rivoluzione industriale ● Le origini del Terzo Mondo e l'impatto della colonizzazione ● Fallimenti e blocchi nel Terzo Mondo ● Mutazione dei metodi di lavoro: evoluzione dei rapporti di produzione dalla fine del XIX al XX ● L'età d'oro dell'economia occidentale: i trent'anni gloriosi (1945-1973) ● Il cambiamento dell'economia mondiale: 1973-2007 ● Le sfide del Welfare State ● Intorno alla colonizzazione: paure e speranze di sviluppo ● Tempo di rotture: sfide e opportunità nell'economia internazionale ● Globalizzazione e modalità di sviluppo nel "terzo mondo"

Nella nostra esplorazione degli sviluppi economici dal 1973 al 2007, ci addentriamo in un periodo cruciale che ha plasmato il panorama economico globale contemporaneo. Quest'epoca, segnata da profondi cambiamenti e grandi sfide, ha visto il mondo attraversare importanti transizioni economiche e sociali. A partire dal primo shock petrolifero del 1973, che ha scosso le fondamenta dell'economia globale, abbiamo assistito a una serie di eventi e politiche che hanno ridefinito le relazioni economiche internazionali, le strutture del mercato del lavoro e la gestione delle risorse ambientali.

Questo periodo ha visto anche l'ascesa del neoliberismo, con figure come Margaret Thatcher e Ronald Reagan che hanno messo in discussione i principi dello Stato sociale, inaugurando un'era di liberalizzazione del mercato e di globalizzazione economica. L'impatto di queste politiche, unito al rapido cambiamento tecnologico e alla globalizzazione, ha portato a profonde trasformazioni nella struttura dell'occupazione, esacerbando le disuguaglianze e ridisegnando le dinamiche sociali.

Esplorando questo periodo cruciale, cerchiamo di capire come le decisioni, le crisi e le innovazioni di questi trentaquattro anni non solo abbiano plasmato il corso della storia economica, ma continuino anche a influenzare le realtà economiche e sociali di oggi. Questa rassegna offre una visione delle forze che hanno plasmato il nostro mondo moderno e delle lezioni che possiamo imparare per navigare nell'incerto futuro dell'economia globale.

Impatto globale degli shock petroliferi e del risveglio ecologico

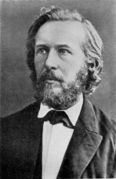

L'evoluzione dell'ecologia e della coscienza ambientale, come lei l'ha descritta, risale al XIX secolo e comprende importanti contributi al campo delle scienze ambientali. Ernst Haeckel, un naturalista tedesco, ha svolto un ruolo pionieristico introducendo il termine "ecologia" nel 1866. Questo termine, derivato dal greco "oikos", che significa "casa" o "ambiente", e "logos", che significa "studio", fu usato da Haeckel per descrivere la scienza delle relazioni degli organismi con il loro ambiente e tra di loro. Questa definizione ha gettato le basi per la moderna comprensione delle interazioni ecologiche. Molto prima di Haeckel, il fisico francese Joseph Fourier aveva già teorizzato l'effetto serra nel 1825. Egli propose che l'atmosfera terrestre potesse agire come l'involucro di una serra, trattenendo il calore e influenzando così il clima del pianeta. Questa teoria fu poi verificata dal chimico svedese Svante Arrhenius, che stabilì una relazione tra le concentrazioni di anidride carbonica nell'atmosfera e la temperatura terrestre, gettando le basi per la nostra attuale comprensione dei cambiamenti climatici. Contemporaneamente, nel 1864 George Perkins Marsh, un naturalista britannico, evidenziò l'impatto dell'attività umana sulla natura. Nel suo libro, evidenziò il modo in cui le azioni umane modificavano l'ambiente, segnando uno dei primi riconoscimenti dell'impatto ecologico umano. Queste scoperte e teorie hanno gettato le basi dell'ecologia e delle scienze ambientali moderne. Tuttavia, sebbene questi concetti siano stati sviluppati nel XIX secolo, non hanno portato immediatamente a cambiamenti significativi nelle politiche o nella percezione pubblica. È stato solo nel XX secolo che l'importanza di queste idee è stata pienamente riconosciuta, portando a una loro più profonda integrazione nella politica ambientale e nella consapevolezza pubblica.

Il rapporto del Club di Roma "Stop alla crescita" del 1972 ha rappresentato una svolta significativa nella consapevolezza globale dei problemi ambientali ed economici. Il rapporto riunì politici, accademici e scienziati, unendo diverse aree di competenza per teorizzare l'ecologia scientifica in un contesto globale. Il cuore del rapporto era la modellazione delle interazioni tra le attività umane e l'ambiente naturale. Il team ha utilizzato modelli informatici avanzati per simulare l'impatto delle azioni umane sulla natura e il loro potenziale feedback sulle società umane. Questi modelli hanno portato alla luce la realtà dei limiti ambientali e delle risorse finite del nostro pianeta, un concetto che finora ha ricevuto scarsa copertura mediatica. Uno degli aspetti più eclatanti del rapporto riguarda le risorse essenziali come il carbone e il petrolio. Il Club di Roma ha richiamato l'attenzione sul fatto che queste risorse non solo sono finite, ma che il loro sfruttamento incontrollato potrebbe portare al loro esaurimento. La modellizzazione della fine dei giacimenti petroliferi ha lanciato un allarme particolare, dato il ruolo centrale del petrolio nelle economie dei Paesi occidentali. Il rapporto sottolinea inoltre che anche le risorse rinnovabili non sono inesauribili. Lo sfruttamento eccessivo può portare a un punto di non ritorno, in cui la capacità naturale di rigenerazione viene superata, portando al loro esaurimento. "Stop Growth" ha svolto un ruolo cruciale nella sensibilizzazione sui limiti ecologici e sulla necessità di una gestione sostenibile delle risorse. Ha aperto la strada a discussioni più approfondite sullo sviluppo sostenibile e sull'impatto ambientale delle politiche economiche, influenzando notevolmente il pensiero ecologico ed economico nei decenni successivi.

Il primo shock petrolifero del 1973, innescato dalla guerra arabo-israeliana dello Yom Kippur, segnò un momento cruciale nella consapevolezza del mondo della limitatezza delle risorse, in particolare del petrolio. L'attacco a Israele da parte delle forze egiziane e siriane portò a un'importante ritorsione da parte dei Paesi membri dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), che ridussero la loro produzione e commercializzazione di petrolio. Questa azione ha provocato un aumento spettacolare dei prezzi del petrolio e una penuria in diversi Paesi, in particolare nell'Occidente industrializzato. Questo shock petrolifero ha avuto un profondo impatto sull'economia globale, ma ha anche svolto un ruolo importante nel sensibilizzare il mondo sulla dipendenza dalle risorse energetiche non rinnovabili. L'evento rafforzò la legittimità degli avvertimenti del Club di Roma, espressi un anno prima nel rapporto "Stop alla crescita", che metteva in guardia dai pericoli dello sfruttamento eccessivo delle risorse naturali limitate. Anche i viaggi sulla Luna, in particolare le missioni Apollo della NASA, hanno contribuito a cambiare la percezione del pianeta Terra da parte del mondo. Vedere la Terra dallo spazio ha offerto una prospettiva unica e unificante sul pianeta, sottolineando la sua natura finita e fragile. Questa "esternalizzazione" del nostro pianeta, come lei l'ha descritta, ha contribuito a far crescere la consapevolezza dell'esistenza di un pianeta comune e ha avuto un impatto significativo sulle relazioni internazionali. È servita a rafforzare l'idea che le sfide ambientali richiedono cooperazione e un approccio globale. La crisi petrolifera del 1973, unita all'esplorazione spaziale e agli avvertimenti del Club di Roma, ha contribuito a un cambiamento fondamentale nel modo in cui le risorse della Terra vengono percepite e gestite, portando a politiche più orientate alla sostenibilità e alla cooperazione internazionale sulle questioni ambientali.

La Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, più comunemente nota come Conferenza di Rio del 1992, ha segnato un passo decisivo nel modo in cui il mondo affronta i temi dello sviluppo e della conservazione ambientale. La conferenza ha introdotto il concetto di sviluppo sostenibile nel cuore della politica internazionale, un concetto che cerca di bilanciare la necessità di sviluppo economico e sociale con la conservazione delle risorse naturali per le generazioni future. Il principio dello sviluppo sostenibile, come stabilito a Rio, rappresenta un significativo cambiamento di paradigma. Riconosce che la crescita economica non deve avvenire a spese dell'ambiente e sottolinea l'importanza di considerare gli impatti ambientali a lungo termine nella pianificazione e nell'attuazione delle politiche di sviluppo. Questo concetto ha incoraggiato le nazioni a ripensare i loro approcci al progresso economico, orientandoli verso metodi più sostenibili e rispettosi dell'ambiente. La conferenza ha anche evidenziato la tensione tra interessi nazionali e globalizzazione. Le sfide ambientali, come il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, non conoscono confini nazionali e richiedono una cooperazione internazionale per essere affrontate in modo efficace. Ciò ha posto delle sfide al sistema di rappresentanza del mondo, poiché gli interessi e le capacità dei diversi Stati variano notevolmente. La Conferenza di Rio ha gettato le basi per un nuovo modo di pensare e agire su scala globale, riconoscendo che il benessere delle persone e la salute del nostro pianeta sono inestricabilmente legati. Questo riconoscimento ha portato all'adozione di politiche e pratiche più sostenibili in molti Paesi e ha influenzato le discussioni e le azioni internazionali nei decenni successivi.

Recessione: analisi dal 1973 al 1990

La Grande Depressione che ha segnato la fine del XX secolo nel mondo occidentale si distingue per la sua natura e le sue caratteristiche uniche, diverse dalle crisi economiche precedenti. Questo periodo è stato definito da una serie di fenomeni economici che, nel loro insieme, hanno creato un contesto economico difficile e complesso. Uno degli aspetti più significativi di questo periodo è stato il netto rallentamento della crescita del Prodotto Nazionale Lordo (PNL) pro capite. Tra il 1971-1973 e il 1991-1993, questa crescita è scesa a circa l'1,9% annuo, un netto calo rispetto alla media del 3,1% osservata tra il 1950 e il 1971. Questo rallentamento della crescita ha segnato un calo dello slancio economico e una riduzione dell'aumento della ricchezza pro capite. Questo periodo è stato inoltre caratterizzato da una combinazione di inflazione e stagnazione economica, un fenomeno spesso definito "stagflazione". L'inflazione, che si manifesta come un aumento generale dei prezzi, si è verificata contemporaneamente a una crescita economica bassa o inesistente. Ciò rappresentava una sfida unica per i responsabili politici, poiché le strategie tradizionali per combattere l'inflazione potevano esacerbare la stagnazione e viceversa. Inoltre, l'aumento della disoccupazione è stata un'altra caratteristica fondamentale di questo periodo. L'aumento della disoccupazione, insieme al rallentamento della crescita economica e dell'inflazione, ha creato un clima di incertezza e di difficoltà economiche per molte persone. Questo periodo non è stato una crisi economica nel senso tradizionale del termine. A differenza di una recessione o depressione economica caratterizzata da una rapida e profonda contrazione dell'economia, questo periodo può essere meglio descritto come una fase prolungata di debole crescita economica, accompagnata da una serie di altri problemi economici. Questa situazione ha richiesto risposte politiche ed economiche innovative per stimolare la crescita, gestendo al contempo inflazione e disoccupazione.

Dinamiche del rallentamento della crescita economica

Il rallentamento della crescita economica in questo periodo, sebbene meno grave della Grande Depressione degli anni '30, presenta alcune analogie con i periodi di bassa crescita economica del passato. Il paragone con gli anni tra le due guerre è azzeccato, poiché anche questo periodo è stato caratterizzato da instabilità economica e tassi di crescita fluttuanti. È importante notare che termini economici come "recessione" e "depressione" sono spesso definiti da criteri specifici. Una depressione è generalmente caratterizzata da una contrazione economica più profonda e prolungata rispetto a una recessione. Sebbene il rallentamento della fine del XX secolo non abbia raggiunto le dimensioni o la gravità della Grande Depressione degli anni '30, ha comunque rappresentato un periodo di significativa difficoltà economica, con crescita stagnante, inflazione elevata e aumento della disoccupazione. Questa interpretazione mette in luce la complessità della situazione economica dell'epoca e mostra come, anche in assenza di una grande crisi economica come quella degli anni Trenta, una flessione prolungata possa avere notevoli ripercussioni sulla società e sull'economia. Questo periodo richiedeva quindi risposte politiche ed economiche ad hoc per affrontare queste sfide uniche.

Trittico delle cause del rallentamento economico

Impatto e ripercussioni degli shock petroliferi del 1973-1974 e del 1979-1980

Il 1973 ha rappresentato un importante punto di svolta per le economie occidentali, soprattutto in termini di dipendenza dal petrolio. La crisi petrolifera del 1973, innescata dalla guerra dello Yom Kippur, ebbe un profondo impatto sull'economia mondiale, in particolare sui Paesi occidentali. La guerra dello Yom Kippur iniziò con un attacco a sorpresa degli eserciti arabi contro Israele. Il contrattacco israeliano provocò una reazione significativa da parte dei Paesi arabi produttori di petrolio. In risposta al sostegno occidentale a Israele, questi Paesi, membri dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), decisero di ridurre drasticamente la loro produzione di petrolio. Questa riduzione dell'offerta, unita a una domanda persistentemente elevata, ha portato a un aumento spettacolare dei prezzi del petrolio. Nel 1973 il prezzo del petrolio è triplicato, rendendo molto più costoso il funzionamento dell'economia occidentale. L'aumento dei costi energetici ha portato a un'inflazione diffusa e ha colpito molti settori dell'economia, tra cui i trasporti, l'industria manifatturiera e persino il riscaldamento domestico. Questa crisi ha evidenziato la vulnerabilità delle economie occidentali alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio e la loro dipendenza dalle importazioni di petrolio. Ha inoltre stimolato la ricerca di fonti energetiche alternative e la riflessione sulle politiche energetiche e sulla sicurezza energetica, preoccupazioni che sono rimaste attuali nei decenni successivi.

La seconda crisi petrolifera del 1979 ha ricordato ai Paesi europei e ad altre nazioni industrializzate la loro forte dipendenza dalle importazioni di petrolio. La crisi fu innescata da una serie di fattori, non ultimo la rivoluzione iraniana, che portò a un significativo calo della produzione di petrolio in Iran, uno dei principali esportatori di petrolio dell'epoca. Il calo della produzione iraniana, unito ai timori di una maggiore instabilità politica nella regione, portò a un forte aumento dei prezzi del petrolio. I prezzi quasi raddoppiarono, con notevoli effetti economici in tutto il mondo. Come per il primo shock petrolifero del 1973, questo aumento dei prezzi ha avuto un impatto diretto sulle economie che dipendevano fortemente dalle importazioni di petrolio, in particolare quelle europee. Il secondo shock petrolifero ha evidenziato la vulnerabilità dei Paesi importatori di petrolio e ha sottolineato la necessità di diversificare le fonti energetiche. Ciò ha portato a una crescente consapevolezza della necessità di sviluppare fonti energetiche alternative e rinnovabili, nonché di migliorare l'efficienza energetica. Inoltre, la crisi ha stimolato un maggiore interesse per le politiche energetiche nazionali e internazionali volte a ridurre la dipendenza dal petrolio e a migliorare la sicurezza energetica.

Conseguenze della fine degli accordi di Bretton Woods nel 1973

La fine degli accordi di Bretton Woods nel 1973 segnò una svolta decisiva nel sistema monetario internazionale. Istituiti nel 1944, questi accordi avevano stabilito un sistema di tassi di cambio fissi, in cui le valute dei Paesi membri erano legate al dollaro statunitense, a sua volta convertibile in oro. La dissoluzione di questo sistema ha portato a profondi cambiamenti nelle dinamiche economiche globali. Con la rottura dell'accordo di Bretton Woods, i tassi di cambio non sono più fissi ma fluttuanti, ovvero possono variare liberamente in risposta alle forze di mercato. Il passaggio ai tassi di cambio fluttuanti ha introdotto un livello di incertezza e volatilità molto più elevato nelle relazioni economiche internazionali. La stabilità dei tassi di cambio, finora garantita dal sistema di Bretton Woods, era fondamentale per il commercio e gli investimenti internazionali. La fine di questa stabilità ha avuto conseguenze importanti. Le valute considerate deboli erano particolarmente vulnerabili alla speculazione e spesso venivano svalutate. Inoltre, non essendo più il dollaro USA ancorato all'oro, il suo valore è stato soggetto a maggiori fluttuazioni, aumentando l'incertezza e la complessità del commercio internazionale. Questo periodo di transizione ha richiesto anche un adeguamento delle politiche economiche nazionali e ha stimolato una riflessione sui meccanismi di regolazione dei mercati valutari e sulla cooperazione monetaria internazionale. La fine degli accordi di Bretton Woods ha segnato una nuova era della finanza mondiale, caratterizzata da una maggiore flessibilità ma anche da una maggiore instabilità valutaria.

La formazione dell'Unione europea (UE) e la sua evoluzione nella politica monetaria riflettono una risposta alle sfide poste dalle fluttuazioni dei tassi di cambio, in particolare dopo la fine degli accordi di Bretton Woods. Inizialmente, l'UE era principalmente un mercato di libero scambio, in cui la libera circolazione di beni, servizi e capitali era un principio fondamentale. Tuttavia, la volatilità dei tassi di cambio dopo il 1973 ha posto sfide significative al mantenimento della stabilità economica e commerciale all'interno dell'Unione. In risposta a questa instabilità, diversi Paesi europei presero l'iniziativa di legare le proprie valute al marco tedesco, considerato all'epoca una delle valute più forti e stabili. Nacque così il "serpente valutario europeo", un meccanismo progettato per limitare le fluttuazioni dei tassi di cambio tra alcune valute europee. Il serpente valutario era un tentativo di stabilizzare i tassi di cambio mantenendoli entro margini di fluttuazione limitati rispetto al Deutschemark. Il serpente valutario europeo può essere considerato un precursore della più profonda integrazione monetaria che ha portato alla creazione dell'euro. Tentando di stabilizzare i tassi di cambio tra le valute dei Paesi membri, questo meccanismo ha posto le basi per una più stretta cooperazione economica e monetaria in Europa. Ha inoltre sottolineato l'importanza del coordinamento della politica monetaria per il successo di un mercato di libero scambio, in particolare in un contesto in cui le economie sono strettamente interconnesse. Il serpente monetario europeo è stato un passo importante nel processo di integrazione europea, che ha portato alla creazione dell'euro e all'istituzione dell'Unione economica e monetaria, che ha rafforzato l'integrazione economica e la stabilità monetaria all'interno dell'UE.

Il legame tra il "serpente monetario europeo" e la crisi petrolifera del 1973, così come l'etichettatura del petrolio in dollari, è davvero significativo nel contesto degli sviluppi monetari in Europa. La crisi petrolifera evidenziò la vulnerabilità delle economie europee alle fluttuazioni del dollaro USA, poiché il petrolio, una risorsa vitale, veniva scambiato principalmente in dollari. Questa situazione ha esacerbato gli effetti della crisi petrolifera in Europa, rendendo le economie europee ancora più sensibili alle variazioni del tasso di cambio del dollaro. In questo contesto, il "serpente valutario europeo" fu un tentativo di stabilizzare le valute europee agganciandole al marco tedesco, riducendo così la loro vulnerabilità alle fluttuazioni del dollaro. Armonizzando i valori delle varie valute europee attorno al marco tedesco, i Paesi membri cercarono di mitigare l'impatto degli shock esterni e di promuovere una maggiore stabilità economica in Europa. L'adozione dell'euro può essere vista come una continuazione e un'amplificazione di questa logica. L'euro è nato come moneta finanziaria, utilizzata nelle transazioni contabili e finanziarie, prima di diventare una vera e propria moneta in circolazione. Questo processo ha rappresentato sia una semplificazione - la sostituzione di diverse valute nazionali con un'unica moneta comune - sia un'importante decisione politica, che riflette un profondo impegno per l'unificazione e l'integrazione europea. La creazione dell'euro ha segnato una tappa importante nel processo di integrazione europea. Ha rappresentato non solo l'unificazione monetaria, ma anche un impegno condiviso per una più profonda integrazione economica. Ciò ha sottolineato la volontà dei Paesi membri dell'UE di collaborare strettamente per affrontare le sfide economiche globali e di consolidare la loro integrazione per rafforzare la loro stabilità e prosperità economica.

Analisi del rallentamento degli aumenti di produttività

Durante il periodo in questione, le economie occidentali, in particolare in Europa e negli Stati Uniti, hanno dovuto affrontare un significativo rallentamento degli aumenti di produttività, che ha posto notevoli sfide alla loro crescita economica. Dopo un periodo di rapida crescita della produttività nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale, dovuta in gran parte alle innovazioni tecnologiche e ai miglioramenti dell'efficienza industriale, gli anni Settanta hanno segnato un cambiamento. Il ritmo degli aumenti di produttività ha iniziato a diminuire, un fenomeno attribuibile a una serie di fattori, tra cui un plateau nell'innovazione tecnologica, la riduzione degli investimenti in alcuni settori chiave e la saturazione nel miglioramento dei processi produttivi esistenti. Questo rallentamento dell'innovazione ha avuto un impatto diretto sulla crescita della produttività. L'innovazione è un motore fondamentale per la crescita della produttività e quando vacilla, tende a rallentare l'economia nel suo complesso. Ciò può essere dovuto alla riduzione degli investimenti in ricerca e sviluppo, alla mancanza di nuove tecnologie rivoluzionarie o alla difficoltà di continuare a migliorare i metodi di produzione esistenti. Accanto a questo rallentamento della crescita della produttività, le economie occidentali hanno vissuto anche periodi di alta inflazione e di aumento della disoccupazione, una situazione spesso definita "stagflazione". Questa combinazione di stagnazione economica e alta inflazione ha rappresentato una sfida complessa per i politici. Le misure tradizionali per combattere l'inflazione potevano esacerbare il problema della disoccupazione e viceversa, rendendo particolarmente difficile la gestione dell'economia. Queste sfide economiche hanno richiesto risposte politiche sfumate e hanno portato a riforme in vari settori. I governi hanno dovuto rivedere le loro politiche monetarie, regolare il mercato del lavoro in modo più efficace e incoraggiare l'innovazione e gli investimenti per stimolare la crescita e combattere la stagnazione economica. Questo periodo è stato quindi caratterizzato dalla ricerca di un equilibrio tra i vari obiettivi economici, cercando di navigare in un contesto economico globale in continua evoluzione.

Inflazione: origini e conseguenze

L'inflazione, che si traduce in un aumento dei prezzi al dettaglio, è strettamente legata alla legge della domanda e dell'offerta. Questo principio economico fondamentale afferma che quando la domanda di beni e servizi supera l'offerta disponibile, i prezzi tendono a salire. Al contrario, se l'offerta è abbondante e la domanda è bassa, i prezzi tendono a scendere. In un contesto in cui il consumo è elevato e l'offerta non riesce a tenere il passo, come lei ha detto, si verifica una pressione al rialzo sui prezzi, che porta all'inflazione. Questo può accadere per una serie di ragioni, come limitazioni della capacità produttiva, problemi logistici o carenza di materie prime. D'altra parte, se l'economia è in grado di produrre beni e servizi a basso costo e in quantità sufficiente a soddisfare la domanda, l'inflazione può essere mantenuta relativamente bassa. In un periodo normale, un tasso di inflazione del 9% è considerato elevato. Un tale livello di inflazione può ridurre il potere d'acquisto dei consumatori e avere un impatto negativo sull'economia. Nel contesto europeo dell'epoca da lei citata, caratterizzato da sfide economiche come gli shock petroliferi e le variazioni dei tassi di cambio dopo la fine degli accordi di Bretton Woods, un tasso di inflazione elevato non era insolito. Questi fattori esterni, combinati con le politiche economiche nazionali, hanno contribuito a un'inflazione più alta del normale. Questo periodo di alta inflazione ha posto notevoli sfide ai governi e alle banche centrali europee, che hanno dovuto trovare il modo di bilanciare la crescita economica con il controllo dell'inflazione, spesso modificando le politiche monetarie e fiscali. La gestione dell'inflazione è diventata una delle principali preoccupazioni, sottolineando l'importanza di una politica economica prudente e reattiva per mantenere la stabilità economica.

L'inflazione può manifestarsi in modi diversi e con intensità variabile, a seconda delle circostanze economiche e delle politiche attuate dai singoli Paesi. Gli shock petroliferi degli anni '70 sono un classico esempio di fattori esterni che causano un'inflazione rapida ed elevata, spesso definita "impennata inflazionistica". Questi shock hanno portato a un improvviso aumento dei costi dell'energia, che si è diffuso in tutta l'economia e ha causato un rapido aumento dei prezzi. A parte questi eventi eccezionali, l'inflazione può essere più graduale e sostenuta, spesso definita "inflazione sostanziale". Questo tipo di inflazione si sviluppa su un periodo più lungo e può essere il risultato di vari fattori, come politiche monetarie espansive, aumento dei costi di produzione o forte domanda che supera l'offerta disponibile. Il modo in cui i diversi Paesi hanno gestito l'inflazione in questo periodo varia notevolmente. Francia e Germania, ad esempio, hanno adottato approcci diversi per affrontare l'inflazione. La Germania, in particolare, è stata riconosciuta per la sua politica monetaria rigorosa e per l'impegno alla stabilità dei prezzi, spesso attribuito all'influenza della Bundesbank, la sua banca centrale. Questa politica ha contribuito a mantenere i tassi di inflazione relativamente bassi in Germania rispetto ad altri Paesi. Anche la Francia, d'altra parte, ha attuato politiche efficaci per il controllo dell'inflazione, sebbene le sue strategie economiche e le sue sfide siano state diverse. Le politiche francesi hanno spesso incluso una combinazione di controlli dei prezzi, politiche fiscali e talvolta svalutazioni monetarie per gestire l'inflazione. Queste differenze nella gestione dell'inflazione riflettono la diversità dei contesti economici e degli approcci politici dei Paesi europei. Esse illustrano inoltre come le strategie nazionali di politica economica e monetaria possano influenzare in modo significativo la performance economica complessiva di un paese.

Gli anni '70 e i primi anni '80 hanno rappresentato un periodo complesso per l'economia globale, caratterizzato da sfide quali l'alta inflazione, il rallentamento della crescita e l'aumento della disoccupazione. Questo periodo è stato particolarmente difficile per i lavoratori, poiché anche in contesti di buoni risultati economici, molti hanno sperimentato la stagnazione dei salari. Nonostante la crescita economica in alcuni settori, gli aumenti dei salari reali sono stati limitati, con un impatto negativo sul potere d'acquisto delle persone. Questa stagnazione salariale, unita a un contesto economico globale instabile caratterizzato da shock petroliferi e incertezza politica, ha portato a un periodo di insicurezza economica per molti cittadini. Intorno alla metà degli anni '80, la situazione ha iniziato a cambiare in meglio. Le politiche macroeconomiche attuate dai governi e dalle banche centrali cominciarono a dare i loro frutti e molti Paesi riuscirono a uscire dal periodo di alta inflazione che aveva caratterizzato il decennio precedente. La lotta all'inflazione è stata condotta principalmente attraverso politiche monetarie più restrittive, tra cui l'aumento dei tassi di interesse per ridurre la pressione inflazionistica. Sebbene queste misure siano state controverse per i loro potenziali effetti sulla crescita economica e sulla disoccupazione, alla fine sono riuscite a stabilizzare le economie. Il successo di queste politiche di controllo dell'inflazione ha rappresentato un importante sviluppo per le economie mondiali. Riprendendo il controllo dell'inflazione, i Paesi hanno creato un ambiente più favorevole a una crescita economica stabile e a lungo termine. Questa stabilizzazione ha contribuito a ripristinare la fiducia nelle capacità delle politiche monetarie ed economiche, gettando le basi per i periodi di prosperità economica degli anni successivi. Le lezioni apprese durante questo periodo turbolento hanno avuto un'influenza significativa sulle politiche economiche future, dimostrando l'importanza della reattività e dell'adattabilità delle politiche economiche di fronte alle sfide globali.

Il contrasto che lei descrive tra la crisi economica e la crisi sociale degli anni '70 e '80 è un fenomeno complesso e significativo. Sebbene ci sia stata una piccola crisi economica intorno agli anni '80, i problemi sociali erano più pronunciati e persistenti. Da un lato, la stagnazione dei salari, i licenziamenti di massa e l'alta inflazione hanno creato una crisi occupazionale e ridotto il potere d'acquisto di molti lavoratori. Questa situazione ha portato a notevoli tensioni sociali, poiché molte persone si sono trovate in una situazione finanziaria precaria. D'altra parte, alcuni settori hanno vissuto dinamiche diverse. Ad esempio, l'importazione di grano americano ha contribuito alla crisi dell'agricoltura europea, ma ha anche portato a un calo dei prezzi dei prodotti alimentari, offrendo una forma di compensazione ai consumatori. Ciò illustra la complessità dell'economia globale, dove i cambiamenti in un settore possono avere effetti inaspettati su altri. Nonostante queste sfumature, gli anni 1973, 1980 e 1985 sono stati caratterizzati da una crescita economica relativamente buona. Tuttavia, questa crescita non è stata uniformemente benefica in termini sociali. L'antagonismo tra un'economia in crescita e le difficoltà sociali incontrate da molti cittadini è una caratteristica della cosiddetta "stagflazione". Questo termine descrive una situazione economica in cui la stagnazione (caratterizzata dal rallentamento della crescita economica e dall'aumento della disoccupazione) coesiste con l'inflazione (un aumento generale dei prezzi). La stagflazione rappresenta una sfida particolare per la politica economica, poiché le misure tradizionali per stimolare la crescita o controllare l'inflazione possono non essere efficaci o addirittura esacerbare l'altro aspetto del problema.

L'evoluzione e le sfide della disoccupazione

La transizione della disoccupazione da ciclica a strutturale in questo periodo rappresenta un cambiamento significativo nella dinamica del mercato del lavoro. La disoccupazione ciclica è generalmente legata a recessioni economiche temporanee e tende a diminuire con la ripresa dell'economia. La disoccupazione strutturale, invece, è più radicata e può persistere anche quando l'economia generale mostra segni di miglioramento. Questo fenomeno, in cui la disoccupazione diventa persistente e meno reattiva alla crescita economica, è stato particolarmente marcato in diversi Paesi durante gli anni Settanta e Ottanta. Questa situazione può essere attribuita a diversi fattori, come il cambiamento tecnologico, i cambiamenti nelle competenze richieste dal mercato del lavoro, gli squilibri regionali e le rigidità del mercato del lavoro. L'esperienza della Germania tra il 1958 e il 1962 mostra un netto contrasto con questo periodo. La Germania ha registrato un tasso di disoccupazione eccezionalmente basso, sceso a circa l'1%, una situazione vicina alla piena occupazione. Questo successo è stato in parte dovuto alla forte crescita economica del dopoguerra, alla ricostruzione e alla modernizzazione industriale e a una politica economica efficace. Anche altri Paesi, come la Svizzera e il Giappone, sono riusciti a raggiungere la piena occupazione durante il Trente Glorieuses, un periodo di forte crescita economica e stabilità sociale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questi successi sono stati il risultato di una combinazione di fattori, tra cui politiche economiche adeguate, una forte domanda di lavoro e, in alcuni casi, una forza lavoro altamente qualificata e un'industria competitiva a livello internazionale. Tuttavia, con i successivi cambiamenti economici e sociali, tra cui gli shock petroliferi, l'aumento della concorrenza globale e i cambiamenti tecnologici, la sfida della disoccupazione si è evoluta, portando a un aumento della disoccupazione strutturale in molti Paesi. Questa evoluzione ha reso necessari nuovi approcci alle politiche per l'occupazione e la formazione per adattarsi alle mutevoli realtà del mercato del lavoro.

Il concetto di disoccupazione frizionale svolge un ruolo importante nell'analisi del mercato del lavoro, in particolare negli Stati Uniti, dove la mobilità occupazionale è più comune. La disoccupazione frizionale si riferisce al breve e temporaneo periodo di transizione durante il quale gli individui cambiano lavoro. Questo tipo di disoccupazione è generalmente considerato un aspetto normale e sano dell'economia, che riflette la fluidità e la flessibilità del mercato del lavoro. Negli Stati Uniti, il mercato del lavoro è caratterizzato da una mobilità occupazionale relativamente elevata, con individui che cambiano spesso lavoro o carriera nel corso della loro vita lavorativa. Questa mobilità è spesso considerata una caratteristica positiva dell'economia statunitense, in quanto consente una migliore corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e le esigenze dei datori di lavoro, promuovendo così l'innovazione e l'efficienza economica. Questa tradizione di cambiare lavoro contribuisce ad aumentare la disoccupazione frizionale, ma rende anche il mercato del lavoro statunitense più dinamico. La facilità di cambiare lavoro incoraggia i lavoratori a cercare posizioni che corrispondono meglio alle loro competenze, interessi e obiettivi di carriera. Inoltre, rende più facile per le aziende adattarsi ai cambiamenti tecnologici e di mercato assumendo dipendenti con le competenze necessarie. Tuttavia, è importante notare che, pur essendo per molti versi vantaggiosa, un'elevata disoccupazione frizionale può anche rappresentare una sfida, soprattutto in termini di sicurezza del posto di lavoro per i lavoratori e di costi di assunzione e formazione per le imprese. Una gestione efficace della disoccupazione frizionale richiede quindi politiche che sostengano sia la flessibilità del mercato del lavoro che la stabilità occupazionale dei lavoratori.

La difficoltà di tornare ai livelli di piena occupazione dei Trente Glorieuses ha effettivamente segnato una svolta nella comprensione e nella gestione delle economie moderne. I Trente Glorieuses, il periodo che va dal dopoguerra ai primi anni Settanta, sono stati caratterizzati da una crescita economica eccezionale, da un aumento della produzione e da bassi tassi di disoccupazione in molti Paesi sviluppati. È stato un periodo di ricostruzione, innovazione tecnologica ed espansione economica sostenuta. Tuttavia, con la fine di questo periodo, segnato in particolare dagli shock petroliferi degli anni '70 e dal rallentamento della crescita economica, il modello di piena occupazione ha iniziato a sgretolarsi. Il cambiamento più significativo è stata la rottura della tradizionale correlazione tra produzione e disoccupazione. Storicamente, c'era stata una relazione abbastanza diretta: quando la produzione aumentava, la disoccupazione diminuiva e viceversa. Ma da questo periodo di cambiamento, questa relazione non è più così ovvia. Questa nuova realtà si è manifestata nel fenomeno per cui un aumento della produzione non porta necessariamente a una riduzione della disoccupazione. Ciò può essere spiegato da diversi fattori, come l'automazione, che consente un aumento della produzione senza un corrispondente aumento dei posti di lavoro, o i cambiamenti strutturali dell'economia, dove i nuovi posti di lavoro creati richiedono competenze diverse da quelle perse. La rottura di questa regola tradizionale ha fatto sì che l'economia possa talvolta generare posti di lavoro, ma non in modo sistematico. Questo sviluppo ha posto sfide significative alle politiche economiche e sociali, richiedendo approcci più sfumati e personalizzati alla gestione del mercato del lavoro. Ha inoltre evidenziato l'importanza della formazione e della riqualificazione e la necessità di politiche che incoraggino la creazione di posti di lavoro nei settori in crescita.

Gli anni '90: tra rinnovamento economico e crescente incertezza

Rinascimento economico: ritorno alla crescita

Durante gli anni Novanta, gli Stati Uniti hanno vissuto un periodo di notevole prosperità economica, posizionandosi come potenza egemone sulla scena economica mondiale. Il decennio è stato caratterizzato da una forte crescita economica, un'inflazione controllata e una significativa creazione di posti di lavoro, consolidando la posizione dominante degli Stati Uniti nell'economia globale. La crescita economica degli Stati Uniti negli anni '90 è stata trainata da diversi fattori chiave. Uno dei più importanti è stata la rapida espansione dell'economia digitale, in particolare con la nascita e la diffusione di Internet e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Questi progressi tecnologici hanno trasformato i settori economici e portato alla creazione di nuovi mercati e opportunità di lavoro. Ad esempio, il PIL degli Stati Uniti è cresciuto in modo impressionante durante questo periodo, passando da circa 9,6 trilioni di dollari nel 1990 a oltre 12,6 trilioni di dollari nel 2000. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti sono riusciti a mantenere l'inflazione relativamente bassa per tutto il decennio. Questa stabilità dei prezzi è stata in gran parte il risultato di efficaci politiche monetarie perseguite dalla Federal Reserve statunitense. Sotto la guida di Alan Greenspan, la Federal Reserve è stata in grado di muoversi tra la stimolazione della crescita economica e la prevenzione dell'inflazione, regolando strategicamente i tassi di interesse. Il tasso di inflazione, che nel 1990 si aggirava intorno al 5,4%, è sceso significativamente a circa il 3,4% nel 2000. Questo periodo è stato caratterizzato anche da una sostanziale creazione di posti di lavoro. La crescita delle industrie tecnologiche e dei servizi ha aperto molte nuove opportunità di lavoro, contribuendo a ridurre la disoccupazione e a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è diminuito significativamente durante questo decennio, passando da quasi il 7,5% all'inizio degli anni '90 a circa il 4% alla fine del decennio.

Crollo della bolla del mercato azionario: una nuova realtà

Lo scoppio della bolla del mercato azionario nel 2001 ha segnato un punto di svolta nell'economia statunitense, ponendo fine a un'epoca di rapida crescita economica e di egemonia tecnologica. Questa crisi borsistica, strettamente legata allo scoppio della bolla delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha avuto un impatto considerevole e di vasta portata ben oltre il mercato azionario. La bolla del mercato azionario degli anni Novanta è stata in gran parte alimentata dagli investimenti speculativi nel settore tecnologico, in particolare nelle società Internet e nelle start-up tecnologiche. Molte di queste aziende, valutate a cifre astronomiche nonostante profitti spesso inesistenti, hanno visto le loro azioni raggiungere vette vertiginose. Tuttavia, questa crescita vertiginosa era basata più sulla speculazione che su solide basi economiche. Quando la bolla scoppiò, nel 2001, molte aziende tecnologiche videro il loro valore crollare, innescando una grave crisi del mercato azionario e una perdita di fiducia nel settore tecnologico. L'impatto economico di questa crisi è stato profondo. Il tasso di crescita del PIL statunitense, che aveva raggiunto il 4,1% nel 2000, è sceso a circa l'1,2% nel 2001. Questo forte rallentamento è stato causato da un calo degli investimenti nel settore tecnologico e da un calo generale della fiducia dei consumatori e delle imprese. Ciò ha comportato un rallentamento dell'economia nel suo complesso, con ripercussioni su vari settori e un aumento della disoccupazione, in particolare nel settore tecnologico. Le ripercussioni dello scoppio della bolla del mercato azionario si sono estese ben oltre i confini degli Stati Uniti, interessando i mercati globali e sottolineando la natura interconnessa dell'economia mondiale. La crisi ha evidenziato i rischi associati all'eccessiva speculazione e all'eccessiva fiducia nei settori in rapida crescita. Ha inoltre dimostrato la necessità di una maggiore regolamentazione e supervisione dei mercati finanziari per prevenire crisi simili in futuro. In breve, lo scoppio della bolla del mercato azionario nel 2001 non solo ha segnato la fine di un periodo di prosperità economica negli Stati Uniti, ma è servito anche come importante lezione sulla volatilità dei mercati finanziari e sull'importanza della prudenza negli investimenti e nella gestione economica.

Il paradosso dell'economia statunitense negli anni Novanta e nei primi anni Duemila risiedeva nella sua capacità di mostrare un'apparente salute, nascondendo al contempo fragilità strutturali di fondo. Questo periodo è stato caratterizzato da una robusta crescita economica, che però è stata in parte sostenuta da fattori che ne hanno minacciato la stabilità a lungo termine. Uno dei principali motori della crescita economica è stato il sovraindebitamento delle famiglie. Il clima economico positivo degli anni '90 ha incoraggiato i consumatori ad aumentare le spese, spesso a credito. Questo aumento del consumo di credito ha stimolato l'economia dei consumatori e dei produttori, contribuendo in modo significativo alla crescita economica. Tuttavia, questo modello si basava sulla capacità delle famiglie di ripagare i propri debiti, capacità che poteva essere messa a rischio da un cambiamento del contesto economico, come un aumento dei tassi di interesse o un rallentamento dell'economia. Anche le imprese, in particolare quelle del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), hanno contribuito a questa dinamica di crescita attraverso un eccessivo indebitamento. Per investire e innovare, molte aziende del settore ICT hanno contratto ingenti debiti. Se da un lato questo indebitamento ha permesso una rapida espansione e un'innovazione significativa, dall'altro ha reso queste aziende vulnerabili alle fluttuazioni del mercato e ai cambiamenti delle condizioni di finanziamento. Una crisi economica si verifica quando il debito accumulato da famiglie e imprese non può più essere ripagato. Ciò crea difficoltà non solo per i debitori, ma anche per i finanziatori, che possono trovarsi di fronte a inadempienze e a un calo delle attività. In breve, se da un lato il debito ha svolto un ruolo chiave nello stimolare la crescita economica degli Stati Uniti, dall'altro ha introdotto un elemento di fragilità, rivelando una vulnerabilità di fondo che potrebbe rapidamente trasformare un periodo di prosperità in una crisi economica.

La bolla del mercato azionario degli anni '90, in particolare nel settore delle Nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (NICT), è stata un fenomeno eclatante, caratterizzato da un aumento spettacolare e alla fine insostenibile del valore delle azioni delle società del settore. In questo periodo si è assistito alla convergenza di diversi fattori che hanno contribuito alla formazione di questa bolla speculativa. Con l'avvento dell'era digitale e l'esplosione delle tecnologie Internet, sono nate numerose start-up innovative che hanno attirato l'attenzione e gli investimenti sia delle grandi società di capitali sia dei piccoli investitori. Questi ultimi, spesso attratti dalla prospettiva di rapidi profitti, si sono impegnati nella speculazione, contribuendo a gonfiare artificialmente il valore delle azioni delle società NICT. Questo fenomeno è stato accentuato dall'apertura dei mercati e da un più facile accesso agli investimenti da parte del grande pubblico, che ha portato al cosiddetto "capitalismo popolare". Questo termine riflette la crescente partecipazione degli investitori individuali al mercato azionario, spesso motivata dall'attrazione esercitata dalla rapida crescita dei valori di borsa nel settore delle NICT. Tuttavia, la formazione della bolla ha rivelato un crescente divorzio tra l'economia reale e l'economia finanziaria. Si è verificata una distorsione significativa tra il valore finanziario (la valutazione in borsa delle aziende) e il valore reale (basato sui fondamentali economici come ricavi e profitti). Questa situazione ha portato a un brutale processo correttivo al momento dello scoppio della bolla. I valori, che erano stati completamente sovrastimati, sono crollati, causando gravi perdite sia per gli investitori privati che per quelli individuali. Lo scoppio della bolla del mercato azionario ha quindi portato a un disastro economico e sociale, che ha colpito non solo le aziende del settore NICT, ma anche i molti investitori che avevano scommesso sulla continua e rapida crescita dei valori di borsa. La crisi ha sottolineato i rischi associati all'eccessiva speculazione ed evidenziato i pericoli di un mercato scollegato dalle realtà economiche fondamentali.

La crisi finanziaria iniziata nei primi anni 2000 e culminata nella crisi del 2008 affonda le sue radici in una serie di pratiche problematiche all'interno delle società quotate in borsa, in particolare nel settore delle Nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (NICT). Questo periodo è stato caratterizzato dalla falsificazione dei bilanci di molte società, una pratica che ha ingannato gli investitori e minato la fiducia nell'integrità dei mercati finanziari. Ciò è stato particolarmente dannoso per gli investitori del "capitalismo popolare", che dipendevano da informazioni affidabili e trasparenti per le loro decisioni di investimento. Queste pratiche dubbie hanno evidenziato quello che può essere meglio descritto come il "demone strutturale" dell'economia statunitense: una crescente dipendenza dal debito. Questa tendenza è stata esacerbata dalla dualità del dollaro, che è sia una valuta di riserva globale che una valuta nazionale, rendendo più complessa la gestione monetaria e finanziaria. L'eccessivo indebitamento delle famiglie, incoraggiato da anni di credito facile e politica monetaria espansiva, ha creato significative vulnerabilità nell'economia. Allo stesso tempo, l'eccessivo indebitamento delle imprese ha aumentato il rischio di fallimenti e correzioni di mercato. Questi fattori, uniti a una persistente bilancia commerciale negativa, hanno creato un terreno fertile per la crisi finanziaria del 2008. La crisi è stata innescata dallo scoppio della bolla immobiliare ed è stata esacerbata dalla crisi dei subprime, in cui le massicce insolvenze sui mutui subprime hanno innescato un crollo del settore bancario e finanziario. Questa crisi ha rivelato profonde carenze nel sistema finanziario globale, in particolare in termini di regolamentazione dei mercati finanziari e di gestione del rischio. In definitiva, il periodo che ha preceduto la crisi del 2008 è stato caratterizzato da una serie di decisioni economiche e finanziarie rischiose che hanno portato a una delle peggiori crisi finanziarie della storia moderna. La crisi ha evidenziato la necessità di una regolamentazione più rigorosa e di una migliore governance del settore finanziario, nonché i pericoli di un'eccessiva dipendenza dal debito e di un'economia basata sulla speculazione.

Verso la crisi finanziaria del 2008: premesse e fattori scatenanti

La crisi finanziaria del 2008, una delle più gravi dai tempi della Grande Depressione, è stata effettivamente il risultato di una combinazione di fattori interconnessi che hanno messo in luce le debolezze strutturali dell'economia globale. Questo cataclisma economico può essere attribuito a diverse cause fondamentali. In primo luogo, l'eccessivo indebitamento ha svolto un ruolo centrale nella genesi della crisi. Sia le famiglie che le imprese, in particolare negli Stati Uniti, hanno contratto grandi quantità di debito, spesso al di là della loro capacità di rimborso. Questa dinamica è stata particolarmente pronunciata nel settore immobiliare, dove la pratica dei mutui subprime ha incoraggiato l'acquisto di immobili da parte di mutuatari con scarso rating creditizio. Anche il deficit commerciale degli Stati Uniti ha contribuito alla crisi. Il persistente squilibrio commerciale ha portato a un accumulo di debito e a una maggiore dipendenza dai finanziamenti esteri, rendendo l'economia statunitense, e per estensione quella globale, vulnerabile agli shock esterni. La falsificazione dei bilanci da parte di molte aziende ha aggravato il problema. Questa pratica ha distorto le valutazioni cicliche e ha fuorviato gli investitori, le autorità di regolamentazione e l'opinione pubblica sulla reale salute delle aziende e del mercato finanziario. Quando queste manipolazioni sono state rivelate, la fiducia nei mercati finanziari è crollata. Infine, la crescente distorsione tra l'economia finanziaria e i fondamentali economici ha rappresentato un fattore aggravante. La speculazione sui mercati finanziari, scollegata dall'economia reale, ha portato a una pericolosa sopravvalutazione delle attività finanziarie. Lo scoppio della bolla speculativa ha innescato una cascata di fallimenti finanziari. La crisi del 2008 è stata quindi il prodotto di questi fattori interdipendenti, che hanno messo in evidenza i difetti della regolamentazione finanziaria, della gestione del rischio e degli squilibri economici globali. Ha evidenziato la necessità di riforme di ampia portata nel settore finanziario e ha dato il via a dibattiti sulla necessità di riallineare l'economia finanziaria ai fondamentali economici.

La crisi finanziaria del 2008 ha rivelato che i tradizionali fondamentali economici non sono più gli unici parametri determinanti per analizzare e comprendere le dinamiche economiche globali. L'introduzione e la crescente importanza del parametro finanziario ha aggiunto un significativo livello di complessità e incertezza all'economia globale. L'interazione tra economia reale e mercati finanziari ha assunto una nuova dimensione. In precedenza, i mercati finanziari erano visti principalmente come riflessi dell'economia reale, il che significa che la performance dei mercati finanziari dipendeva in larga misura dai fondamentali economici come la crescita del PIL, la disoccupazione e l'inflazione. Tuttavia, con l'avvento della finanziarizzazione - la crescente importanza del settore finanziario nell'economia generale - il rapporto tra l'economia reale e i mercati finanziari è diventato più complesso e talvolta scollegato. I mercati finanziari hanno iniziato a esercitare un'influenza più diretta e talvolta dominante sull'economia reale. Prodotti finanziari complessi, strategie di investimento speculative e una maggiore integrazione globale dei mercati finanziari hanno creato un ambiente in cui le fluttuazioni dei mercati finanziari possono avere ripercussioni immediate e profonde sull'economia globale, indipendentemente dagli indicatori economici tradizionali. Questa nuova realtà ha introdotto un maggior grado di incertezza nell'economia globale. Le crisi finanziarie possono ora sorgere e diffondersi rapidamente, anche in assenza di problemi evidenti nei fondamentali economici. Ciò ha evidenziato la necessità di una migliore comprensione e gestione del settore finanziario, di una regolamentazione più efficace dei mercati finanziari e di una maggiore sorveglianza dei rischi finanziari per prevenire o attenuare le crisi future. La crisi del 2008 ha segnato un punto di svolta, dimostrando che la stabilità e la salute dell'economia globale dipendono ora non solo dai tradizionali fondamentali economici, ma anche dalle dinamiche complesse e interconnesse dei mercati finanziari.

La crisi finanziaria del 2008, una delle più devastanti dai tempi della Grande Depressione, è stata il risultato di una complessa combinazione di fattori interconnessi. Uno dei principali fattori scatenanti della crisi è stato l'aumento dei tassi di interesse, che ha avuto un impatto diretto sul mercato immobiliare. Dopo un prolungato periodo di bassi tassi di interesse, che aveva incoraggiato un'espansione aggressiva dei prestiti ipotecari, anche a favore di mutuatari ad alto rischio, l'aumento dei tassi ha reso i mutui più costosi. Ciò ha ridotto la domanda di case, provocando un calo dei prezzi. Il calo dei prezzi delle case ha avuto gravi conseguenze per i mutuatari, in particolare per quelli che avevano contratto mutui a tasso variabile. Molti si sono trovati in una situazione in cui il valore del prestito superava il valore della casa, rendendo sempre più difficile il rimborso del prestito. Questa situazione, aggravata dal calo del valore degli immobili, ha portato a un aumento significativo delle insolvenze e dei pignoramenti. Allo stesso tempo, il mercato ha visto una proliferazione di mutui subprime, concessi a mutuatari con scarso merito creditizio. Con l'aumento dei tassi d'interesse, per questi mutuatari è stato sempre più difficile rimborsare i prestiti, con conseguente aumento delle insolvenze. La situazione è stata aggravata dall'esistenza di strumenti finanziari complessi, come le obbligazioni di debito collateralizzate (CDO), che raggruppavano questi mutui subprime. La svalutazione di questi strumenti finanziari, dovuta all'aumento delle insolvenze, ha colpito duramente le istituzioni finanziarie che li detenevano. La crisi finanziaria del 2008 è stata quindi il risultato di una serie di problemi interconnessi: l'aumento dei tassi di interesse, l'eccesso di mutui subprime, il calo della domanda e dei prezzi degli immobili e la complessità dei prodotti finanziari basati su questi prestiti. Questi elementi sono confluiti in una crisi di dimensioni eccezionali, che ha messo in luce numerose debolezze del sistema finanziario globale e ha sottolineato la necessità di riforme e normative più severe per prevenire crisi simili in futuro.

La crisi finanziaria del 2008 è stata esacerbata dalla sopravvalutazione degli asset immobiliari, un fenomeno direttamente collegato alla creazione e alla distribuzione di prodotti finanziari complessi. I mutui subprime hanno svolto un ruolo centrale in questa dinamica. Questi prestiti sono stati erogati a mutuatari con redditi bassi o con una storia creditizia mediocre, e quindi rappresentavano un rischio più elevato di insolvenza. La sopravvalutazione degli asset immobiliari è stata incoraggiata da un mercato immobiliare in piena espansione, in cui i prezzi delle case sono aumentati in modo significativo e costante. Questo aumento dei prezzi ha creato un senso di ottimismo e la convinzione che i valori degli immobili sarebbero continuati a crescere indefinitamente. In questo contesto, i mutui subprime sono diventati un modo attraente per i mutuatari subprime di diventare proprietari di case e per gli istituti di credito di generare profitti sostanziali. Questi mutui subprime sono stati spesso raggruppati e trasformati in strumenti finanziari complessi, come i CDO (Collateralized Debt Obligations) e gli ABS (Asset-Backed Securities). Questi strumenti sono stati poi venduti a banche, fondi pensione e altri investitori, spesso con l'impressione che questi investimenti fossero sicuri e redditizi. I rating delle agenzie di credito, che spesso assegnavano a questi strumenti punteggi elevati, rafforzavano questa percezione. Tuttavia, quando il mercato immobiliare ha iniziato a indebolirsi e i prezzi delle case sono scesi, il valore di questi asset immobiliari sopravvalutati ha iniziato a crollare. Ciò ha avuto un effetto a catena sui CDO e sugli ABS garantiti da questi mutui. Le banche e gli investitori che detenevano questi strumenti finanziari hanno subito perdite enormi, poiché il valore degli asset sottostanti è sceso drasticamente e i tassi di insolvenza sui mutui subprime sono saliti alle stelle. La sopravvalutazione degli asset immobiliari, unita alla proliferazione dei mutui subprime e alla creazione di complessi prodotti finanziari basati su tali mutui, è stata un fattore chiave nell'innescare la crisi finanziaria del 2008. Questa crisi ha evidenziato i pericoli di un'eccessiva speculazione sul mercato immobiliare e i rischi associati a prodotti finanziari poco comprensibili e non sufficientemente regolamentati.

Il cambiamento del mercato del lavoro: la disoccupazione strutturale e la fine della piena occupazione

L'attuale situazione del mercato del lavoro è caratterizzata da una significativa distorsione, dovuta ai cambiamenti strutturali dell'economia globale. Questi cambiamenti sono dovuti principalmente alla deindustrializzazione e all'ascesa del settore dei servizi. A partire dagli anni '70, in molti Paesi sviluppati si è osservato un processo di deindustrializzazione. Questo fenomeno è stato caratterizzato da un declino dell'importanza del settore industriale nell'economia, che ha portato alla chiusura di molte fabbriche e alla perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero. Questa deindustrializzazione ha posto sfide importanti, soprattutto in termini di riqualificazione dei lavoratori manuali, le cui competenze non sono sempre trasferibili al settore dei servizi. Contemporaneamente al declino del settore industriale, è cresciuto in modo significativo il settore terziario, che comprende servizi come la finanza, l'istruzione, la sanità e le tecnologie dell'informazione. Questo settore in espansione richiede una serie di competenze diverse, spesso incentrate su tecnologia, analisi e servizio al cliente. Questo spostamento economico ha creato una distorsione nel mercato del lavoro tra chi cerca di entrare o rientrare, spesso con competenze adatte a un settore industriale in declino, e chi è già integrato nel settore dei servizi in espansione. Questa situazione è aggravata dal rapido ritmo dei cambiamenti tecnologici ed economici, che rende difficile per molti lavoratori adattarsi e riqualificarsi. In risposta a queste sfide, sono necessarie politiche di formazione continua e di riqualificazione professionale. Queste politiche dovrebbero aiutare i lavoratori ad acquisire le competenze richieste nei settori in crescita e facilitare la loro transizione verso nuove aree di impiego, garantendo così un adattamento più agevole alle mutevoli realtà del mercato del lavoro.

L'attuale panorama del mercato del lavoro è fortemente influenzato dal declino dell'occupazione industriale e dall'aumento dell'occupazione nei servizi, un fenomeno che segna un cambiamento significativo rispetto all'epoca dei Trente Glorieuses. Durante il dopoguerra, nonostante l'esistenza di settori diventati obsoleti, il mondo industriale era abbastanza solido da compensare queste perdite, spesso attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro industriali o la trasformazione all'interno dello stesso settore. Tuttavia, con l'avvento della deindustrializzazione, questa dinamica è cambiata. La crisi del settore industriale non si limita più a problemi interni al settore secondario, ma crea anche sfide in termini di riqualificazione professionale verso il settore terziario. Questa transizione si sta rivelando particolarmente difficile per i colletti blu, che spesso sono i più colpiti da questi cambiamenti. Le competenze e l'esperienza acquisite nel settore industriale non corrispondono necessariamente alle esigenze del settore dei servizi, rendendo più complessa la loro integrazione nel nuovo mercato del lavoro. I lavoratori, abituati a un certo tipo di lavoro e di competenze, si trovano spesso svantaggiati in questo nuovo contesto economico. Il passaggio al settore dei servizi richiede non solo nuove competenze, ma anche l'adattamento a un ambiente di lavoro diverso, spesso più incentrato su servizi, tecnologia e interazione interpersonale. Ciò solleva importanti questioni sulla necessità di adeguate politiche di sostegno e formazione. Diventa fondamentale mettere in atto programmi di formazione e riqualificazione professionale, nonché politiche di sostegno all'occupazione, per aiutare i lavoratori del settore industriale ad adattarsi e a trovare opportunità nel settore terziario in espansione. Senza queste misure, c'è il rischio che una parte significativa della forza lavoro industriale venga emarginata nell'economia moderna.

Il mercato del lavoro contemporaneo è caratterizzato dal fenomeno del "dentro-fuori", che illustra la tendenza del mercato a chiudersi su se stesso. Questo fenomeno rende particolarmente complesso l'ingresso nel mercato del lavoro per i nuovi arrivati, mentre la mobilità per coloro che sono già integrati è generalmente più facile. Una delle principali difficoltà incontrate dai nuovi arrivati, in particolare dai giovani, è la forte concorrenza per le posizioni di ingresso, unita a requisiti elevati in termini di qualifiche ed esperienza. Questi ostacoli sono esacerbati dai cambiamenti strutturali dell'economia, come la deindustrializzazione e l'ascesa del settore dei servizi, che richiedono competenze specifiche e una formazione adeguata, non sempre accessibili ai giovani. Questa difficoltà di accesso al mercato del lavoro può avere implicazioni durature sui loro percorsi di carriera. D'altro canto, per i lavoratori già inseriti nel mercato, la mobilità al suo interno è spesso facilitata dall'esperienza e dalle competenze acquisite, oltre che da reti professionali ben sviluppate. Queste risorse danno loro un vantaggio competitivo e facilitano la progressione o la transizione di carriera. I cambiamenti nel mercato del lavoro hanno anche implicazioni di genere. Con l'aumento dell'occupazione nel settore terziario, che tende a impiegare più donne, e il declino del settore secondario, tradizionalmente dominato da lavori maschili, si assiste a un potenziale riequilibrio delle opportunità tra i generi. Ciò potrebbe significare maggiori opportunità di lavoro per le donne, mentre gli uomini potrebbero trovarsi di fronte a maggiori sfide, soprattutto nelle regioni fortemente colpite dalla deindustrializzazione.

Il Welfare State: ascesa, sfide e interrogativi

La crisi del lavoro al centro della crisi dello Stato sociale

L'evoluzione del welfare state, dal suo periodo di massimo splendore alla sua messa in discussione, è intimamente legata alla trasformazione del mercato del lavoro e ai cambiamenti tecnologici. Questa transizione ha avuto un profondo impatto sul modello sociale ed economico dello Stato sociale, in particolare in Europa e in Nord America.

Durante i Trente Glorieuses, l'innovazione tecnologica era generalmente associata alla creazione di posti di lavoro. Le nuove tecnologie e industrie hanno creato più posti di lavoro di quanti ne abbiano distrutti, favorendo una robusta crescita economica e un mercato del lavoro dinamico. Questo contesto economico favorevole ha permesso agli Stati sociali di raggiungere il loro picco tra il 1973 e il 1990, caratterizzato da un aumento significativo della spesa pubblica per la protezione sociale, che si riflette in una quota crescente del PIL destinata a questa spesa.

Tuttavia, a partire dagli anni '90, questa dinamica ha iniziato a cambiare. Le innovazioni, in particolare nel campo dell'automazione e dell'intelligenza artificiale, sembrano distruggere più posti di lavoro che mai. Intere professioni sono messe in discussione dall'arrivo di tecnologie in grado di svolgere compiti precedentemente svolti dall'uomo. Questi sviluppi hanno un impatto diretto sul mercato del lavoro, con un aumento della disoccupazione e la precarizzazione di alcuni lavori.

Lo Stato sociale si trova quindi ad affrontare una duplice sfida. Da un lato, le entrate fiscali, che finanziano in larga misura la spesa sociale, risentono dell'aumento della disoccupazione e della precarietà del lavoro. Meno persone che lavorano significa meno entrate fiscali dai salari. Dall'altro lato, la spesa sta aumentando perché sempre più persone si affidano alle prestazioni sociali a causa della difficoltà di trovare un'occupazione stabile.

Questa situazione ha portato a un ripensamento dei modelli di stato sociale. I governi si trovano di fronte alla necessità di riformare i propri sistemi di protezione sociale per adattarli a questa nuova realtà economica e sociale, garantendo al contempo la sostenibilità finanziaria di questi sistemi. Trovare un equilibrio tra l'offerta di un'adeguata protezione sociale e la gestione responsabile delle finanze pubbliche è diventata una preoccupazione centrale per molti Paesi.

Sfide e critiche al welfare state

La messa in discussione dello Stato sociale è cresciuta nel tempo, incentrata su due critiche principali che riguardano sia la sua gestione finanziaria che la sua efficacia sociale. L'emergere di deficit di bilancio e l'accumulo di debito pubblico costituiscono la prima grande critica allo Stato sociale. Con l'aumento della spesa sociale, molti governi si sono trovati ad affrontare deficit di bilancio crescenti, che hanno portato a un aumento significativo del debito pubblico. Questa situazione finanziaria tesa è spesso vista come il risultato diretto di un sistema ritenuto troppo costoso, o addirittura un salasso per i fondi pubblici. Le preoccupazioni sulla sostenibilità finanziaria a lungo termine dello Stato sociale sono esacerbate dal calo delle entrate fiscali, un problema spesso legato agli alti tassi di disoccupazione e alla precarietà del lavoro. Allo stesso tempo, esiste una seconda importante critica all'efficacia sociale dello Stato sociale. Questo dibattito si concentra sui problemi di abuso e frode, in particolare per quanto riguarda il lavoro nero e lo sfruttamento delle prestazioni sociali. Alcuni critici sostengono che lo Stato sociale, nella sua forma attuale, può creare incentivi negativi, scoraggiando l'occupazione formale e incoraggiando una certa dipendenza dalle prestazioni sociali. Questa prospettiva ha alimentato un discorso sugli "abusatori" del sistema, mettendo in discussione la necessità di riforme per rendere i programmi di protezione sociale più efficaci, responsabili e meno vulnerabili agli abusi. Queste critiche evidenziano le complesse sfide che gli Stati sociali devono affrontare nell'attuale contesto economico e sociale. Da un lato, vi è la necessità imperativa di fornire una rete di sicurezza ai cittadini più vulnerabili, dall'altro, vi è una crescente pressione per gestire le finanze pubbliche in modo responsabile e garantire che i sistemi di protezione sociale siano efficienti ed equi. Trovare un equilibrio tra questi obiettivi divergenti è una sfida centrale nei dibattiti politici ed economici contemporanei sul futuro e sulla forma dello Stato sociale.

Il ridimensionamento delle politiche di welfare state negli anni '80 è stato fortemente influenzato dall'ascesa del neoliberismo, un'ideologia economica e politica che si è posta come reazione ai principi keynesiani dominanti del dopoguerra. Il neoliberismo ha guadagnato popolarità in un periodo caratterizzato da un rallentamento dell'economia, dall'aumento della spesa pubblica a sostegno dello Stato sociale e da cambiamenti politici globali, in particolare la caduta del blocco sovietico. Il neoliberismo sostiene un approccio laissez-faire all'economia, sostenendo una significativa riduzione dell'intervento statale nell'economia. La liberalizzazione del mercato, la privatizzazione delle imprese statali, la deregolamentazione e la libera concorrenza sono considerate i mezzi migliori per stimolare la crescita economica e l'efficienza. Due figure politiche sono spesso associate all'ascesa del neoliberismo negli anni '80: Margaret Thatcher nel Regno Unito, eletta nel 1979, e Ronald Reagan negli Stati Uniti, eletto nel 1981. Entrambi i leader attuarono politiche economiche che riflettevano i principi neoliberisti. Sotto la Thatcher e Reagan furono adottate politiche di privatizzazione, tagli alla spesa pubblica, deregolamentazione delle industrie e riduzione dell'influenza dei sindacati. L'obiettivo di queste misure era ridurre il ruolo dello Stato nell'economia e incoraggiare una maggiore partecipazione del settore privato. Questo periodo ha segnato una svolta significativa nella politica economica globale. Il neoliberismo non solo ha influenzato le politiche interne del Regno Unito e degli Stati Uniti, ma ha anche avuto un impatto sulla governance economica globale, con la promozione della liberalizzazione del mercato su scala internazionale. Le riforme neoliberiste hanno portato a cambiamenti duraturi nella struttura delle economie nazionali e nell'ordine economico globale.

Le politiche neoliberiste adottate negli anni '80 hanno portato a cambiamenti significativi in molti aspetti della governance sociale ed economica, in particolare nel campo dell'istruzione. Un esempio significativo di questi cambiamenti è il passaggio dall'assegnazione di borse di studio alla distribuzione di prestiti agli studenti. Questo cambiamento riflette una più ampia filosofia di neoliberismo, secondo la quale l'individuo è responsabile della propria vita e delle proprie finanze, compresa l'istruzione. Secondo l'approccio neoliberale, invece di fornire borse di studio per coprire le tasse universitarie come un dono, l'accento è posto sui prestiti agli studenti. Questi prestiti devono essere rimborsati dagli studenti al termine degli studi, ponendo la responsabilità finanziaria in capo all'individuo. Questo approccio si basa sull'idea che l'istruzione sia un investimento personale di cui lo studente deve sostenere i costi, con l'aspettativa che questo investimento si traduca in migliori opportunità future di reddito e di carriera. Questa filosofia contrasta con i principi del liberalismo classico e keynesiano, in cui l'accesso all'istruzione è spesso considerato un diritto e in cui lo Stato svolge un ruolo più attivo nel fornire opportunità educative, anche attraverso borse di studio. Il liberalismo classico sostiene che l'istruzione dovrebbe essere accessibile a tutti, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria, e che lo Stato ha un ruolo da svolgere nel garantire questo accesso. La scelta di concedere prestiti agli studenti si basa anche sull'idea che gli individui migliori e più brillanti dovrebbero essere in grado di utilizzare il loro spirito imprenditoriale e la loro iniziativa personale per avere successo. Tuttavia, questo approccio è stato criticato per la potenziale creazione di barriere finanziarie all'istruzione, limitando l'accesso a coloro che possono permettersi il costo dei prestiti e aumentando l'indebitamento dei giovani laureati. Il passaggio dalle borse di studio ai prestiti per studenti, sotto l'influenza del neoliberismo, riflette una filosofia di responsabilità individuale e di autofinanziamento, ma solleva anche interrogativi sull'equità e sull'accessibilità dell'istruzione nella società contemporanea.

Tendenze dei tassi di povertà: contesto e implicazioni

L'accroissement du taux de pauvreté et l'aggravation des inégalités dans la distribution des revenus sont des phénomènes inquiétants observés dans de nombreux pays, exacerbés par les politiques néo-libérales et les effets de la mondialisation économique. L'augmentation du taux de pauvreté est le résultat de plusieurs facteurs interdépendants. La désindustrialisation et la précarisation de l'emploi ont entraîné une réduction des emplois stables et bien rémunérés, particulièrement pour les travailleurs peu qualifiés. Parallèlement, la réduction des dépenses sociales de l'État-providence, un pilier des politiques néo-libérales, a affaibli les filets de sécurité pour les plus vulnérables. La diminution des investissements dans des services publics essentiels tels que l'éducation et la santé a également contribué à cette augmentation de la pauvreté, laissant les individus et les familles moins protégés face aux aléas économiques. En parallèle, on assiste à une aggravation des inégalités de revenus. Les politiques économiques favorisant la dérégulation, la libéralisation des marchés et la réduction des impôts pour les plus aisés ont souvent été critiquées pour avoir renforcé la concentration de la richesse au sein des couches les plus riches de la société. Cette concentration de la richesse s'oppose à la stagnation ou à la détérioration des conditions économiques de la majorité de la population, créant ainsi un fossé grandissant entre les riches et les pauvres. Les conséquences de ces phénomènes sont profondes et variées. Sur le plan social, l'augmentation de la pauvreté et des inégalités peut conduire à une fragmentation et une polarisation accrues de la société, exacerbant les tensions sociales et érodant la cohésion sociale. Économiquement, ces inégalités peuvent restreindre la demande globale, car les personnes à faible revenu dépensent généralement une plus grande proportion de leurs revenus, ce qui peut limiter la croissance économique globale. Face à ces défis, des voix s'élèvent pour réclamer une réforme des politiques économiques et sociales, appelant à une distribution plus équitable des richesses, à un renforcement des filets de sécurité sociale, et à des investissements accrus dans les services publics. Ces mesures visent à établir des sociétés plus équilibrées et justes, où les opportunités et les richesses sont mieux partagées entre tous les segments de la population.

La situation en Suisse concernant les pensions et le vote des personnes âgées soulève des questions importantes sur la démographie, la politique sociale, et la solidarité intergénérationnelle. En Suisse, comme dans de nombreux autres pays développés, la population vieillit en raison de l'augmentation de l'espérance de vie et du faible taux de natalité. Ce changement démographique a des implications significatives pour les systèmes de retraite et de pensions. Les personnes âgées, qui constituent une part croissante de la population, ont souvent un intérêt direct dans les politiques de pension et de retraite. En Suisse, où le système politique permet une participation directe des citoyens à travers des référendums et des initiatives populaires, les personnes âgées peuvent exercer une influence notable sur les décisions politiques, notamment celles concernant les pensions. L'augmentation des coûts des pensions est une préoccupation majeure en Suisse, car le nombre de retraités augmente tandis que le nombre de travailleurs cotisants reste relativement stable ou croît lentement. Cela crée une pression financière sur le système de pensions, qui doit trouver des moyens de financer des paiements de retraite pour un nombre croissant de bénéficiaires. Cette situation peut conduire à des conflits intergénérationnels, car les générations plus jeunes pourraient se sentir lésées par un système qui requiert d'eux des cotisations croissantes pour soutenir des pensions qu'ils perçoivent comme incertaines pour leur propre avenir. D'un autre côté, les retraités dépendent de ces pensions pour leur sécurité financière. La Suisse, comme d'autres pays confrontés à des défis démographiques similaires, doit trouver un équilibre entre les besoins et les attentes des personnes âgées et les réalités économiques et sociales qui affectent les générations plus jeunes. Cela implique souvent des discussions sur la réforme des systèmes de pension, la recherche de sources de financement durables et la création de politiques équitables qui prennent en compte les besoins de toutes les générations.

Analyse des Facteurs Contribuant à la Montée des Inégalités