« Concurrence monopolistique » : différence entre les versions

| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||

== Court terme == | == Court terme == | ||

Dans la | Dans le contexte à court terme de la concurrence monopolistique, les dynamiques du marché prennent une forme particulièrement intéressante et complexe. Chaque entreprise, grâce à la différenciation de son produit, dispose d'une certaine marge de manœuvre quant à la fixation de ses prix et agit ainsi dans une certaine mesure comme un monopole. Cela est dû au fait que chaque produit différencié répond à des préférences spécifiques des consommateurs, ce qui crée une courbe de demande individuelle décroissante pour chaque firme. Ainsi, les entreprises ont la capacité d'influencer le prix de leurs produits sans perdre tous leurs clients, car ceux-ci ne trouvent pas de substituts parfaits ailleurs. | ||

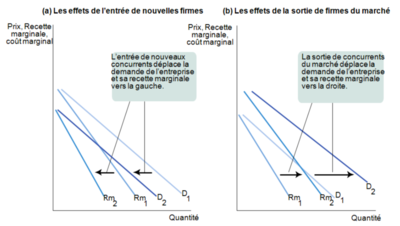

Lorsque les | Lorsque les entreprises en concurrence monopolistique réalisent des profits économiques, cela signale aux acteurs potentiels du marché qu'il existe une opportunité lucrative. L'absence de barrières significatives à l'entrée permet à de nouvelles entreprises de rejoindre facilement le marché. Cette entrée de nouvelles firmes a plusieurs conséquences. Elle augmente la diversité des produits offerts, intensifiant ainsi la concurrence pour les entreprises déjà établies. En conséquence, la part de marché de chaque entreprise existante tend à diminuer, ce qui est illustré par un déplacement vers la gauche de leur courbe de demande individuelle. Finalement, cet afflux de concurrents réduit les profits des entreprises établies. | ||

Inversement, si les entreprises subissent des pertes économiques, cela indique un excès de capacité ou une demande insuffisante pour justifier le nombre d'acteurs sur le marché. En réponse, certaines entreprises pourraient décider de se retirer du marché. La sortie des entreprises réduit la concurrence, diminue le nombre de variétés offertes et, par conséquent, augmente la demande pour les produits des entreprises restantes. Cela se traduit par un déplacement vers la droite de la courbe de demande des firmes restantes et, potentiellement, par une augmentation de leurs profits. | |||

Ce cycle d'entrée et de sortie des entreprises est une caractéristique distinctive de la concurrence monopolistique à court terme. Il conduit finalement à un état d'équilibre où les profits économiques sont nuls, c'est-à-dire un profit normal qui ne dépasse pas le coût d'opportunité du capital. Cela indique que, bien que les entreprises puissent connaître des périodes de profits ou de pertes, la tendance naturelle du marché monopolistique est de revenir vers une situation où les entreprises ne gagnent ni ne perdent sur le plan économique à long terme. | |||

== Court terme : entrée/sortie == | == Court terme : entrée/sortie == | ||

Version du 23 janvier 2024 à 23:52

| Professeur(s) | |

|---|---|

| Cours | Introduction à la microéconomie |

Lectures

- Introduction au cours d'introduction à la microéconomie

- Approche méthodologiques au cours d'introduction à la microéconomie

- Les forces du marché : l'offre et la demande

- Les élasticités et ses applications

- Offre, demande et politiques gouvernementales

- Surplus du consommateur et du producteur

- Les externalités et le rôle de l'État

- Les biens publics

- Les coûts de production

- Les entreprises en concurrence parfaite

- Les entreprises en monopole

- Concurrence monopolistique

- Oligopole

- Contrainte et préférences du consommateur

- Choix du consommateur

- Les problèmes d'information et les choix publics

La concurrence monopolistique est un concept fascinant et complexe au carrefour de deux idées apparemment contradictoires : le monopole et la concurrence parfaite. Elle se manifeste dans des marchés où de nombreuses entreprises vendent des biens et services qui sont, à la fois, distincts et substituables. Cette structure de marché capture l'essence du paysage commercial moderne, où la différenciation des produits est cruciale pour attirer et fidéliser les clients.

Élaborée par des économistes tels qu'Edward Chamberlin et Joan Robinson dans les années 1930, la concurrence monopolistique décrit une situation de marché où de multiples producteurs opèrent et où chaque entreprise a un pouvoir de monopole sur son produit particulier, bien que celui-ci soit limité par la présence de produits concurrents proches, mais non identiques. Cela crée un environnement où les entreprises luttent pour une part de marché en mettant l'accent sur la différenciation des produits, que ce soit à travers la qualité, le branding, le service client ou l'innovation.

Dans un tel marché, chaque firme a une certaine latitude pour fixer ses prix, lui conférant ainsi une marge de manœuvre que l'on ne trouve pas dans la concurrence pure et parfaite. Cependant, contrairement à un monopoleur pur, elle doit toujours tenir compte de la concurrence indirecte des produits similaires des autres firmes, ce qui l'empêche de fixer ses prix sans tenir compte du marché global.

L'exemple le plus quotidien de concurrence monopolistique peut être observé dans l'industrie alimentaire, les cafés, les restaurants et les bars, où chaque établissement offre non seulement de la nourriture ou des boissons, mais aussi une expérience, une ambiance ou un service spécifique pour se démarquer de ses concurrents. Ces aspects non tarifaires deviennent souvent le champ de bataille principal pour l'acquisition et la fidélisation de la clientèle.

La concurrence monopolistique soulève des questions pertinentes sur l'efficacité économique, l'innovation et le bien-être des consommateurs. Elle montre que le marché peut être saturé et pourtant diversifié, offrant aux consommateurs une abondance de choix et poussant les entreprises à innover constamment pour maintenir leur compétitivité. En explorant ce sujet, on peut ainsi dévoiler les subtilités et les dynamiques qui régissent les décisions des entreprises et les préférences des consommateurs dans le vaste échiquier des marchés contemporains.

Monopole vs Oligipole

La concurrence imparfaite est un concept clé en économie qui décrit les marchés qui ne correspondent pas aux idéaux de la concurrence pure et parfaite, mais qui présentent également des différences significatives par rapport aux monopoles. Elle englobe principalement deux structures de marché : la concurrence monopolistique et l'oligopole.

Dans la concurrence monopolistique, un grand nombre de firmes vendent des produits similaires, mais chacun avec une caractéristique unique qui le distingue des autres. Cette distinction peut se manifester sous diverses formes, telles que la marque, le design, la qualité, ou encore les services associés. Edward Chamberlin et Joan Robinson, deux économistes influents du 20e siècle, ont été les pionniers dans l'étude de ce type de marché. Ils ont souligné que, bien que les produits soient similaires, chaque entreprise dispose d'un certain pouvoir sur le prix de son produit spécifique, du fait de l'absence de substituts parfaits. Toutefois, ce pouvoir est limité par la présence de produits concurrents. Dans ce contexte, les entreprises mettent l'accent sur la différenciation des produits, la publicité et les stratégies de fidélisation de la clientèle pour se démarquer. Un exemple concret de concurrence monopolistique est le marché des restaurants, où chaque établissement offre une expérience culinaire distincte bien que les produits de base soient similaires.

L'oligopole, quant à lui, se caractérise par un marché dominé par un petit nombre de grandes entreprises. Les produits peuvent être homogènes, comme dans le cas des industries pétrolières et sidérurgiques, ou différenciés, comme dans l'industrie automobile. Les économistes tels que Joseph Bertrand et Augustin Cournot ont apporté des contributions significatives à la compréhension de l'oligopole. Dans ce type de marché, les entreprises sont interdépendantes : les décisions prises par l'une d'entre elles en matière de prix, de production ou d'investissement ont un impact direct sur les autres. Cette interdépendance entraîne souvent un comportement stratégique, où les entreprises doivent anticiper les réactions de leurs concurrents. L'oligopole peut également conduire à des pratiques telles que la collusion, où les entreprises s'accordent secrètement sur les prix ou les niveaux de production pour maximiser leurs profits au détriment des consommateurs. Un exemple historique notable est celui de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole), qui a exercé une influence considérable sur les prix du pétrole à travers des politiques de production coordonnées.

La distinction fondamentale entre la concurrence monopolistique et l'oligopole réside dans la nature de la concurrence et l'interaction entre les entreprises sur le marché. En concurrence monopolistique, les entreprises fonctionnent de manière relativement indépendante. Elles prennent leurs décisions, telles que la fixation des prix ou les stratégies de marketing, sans considérer directement les actions de leurs concurrents. Cette forme de concurrence est indirecte et est principalement centrée sur la différenciation des produits et la création d'une identité unique pour chaque offre. Les entreprises en concurrence monopolistique, bien qu'opérant dans un marché où de nombreux produits similaires existent, agissent comme si elles étaient seules dans leur segment spécifique, s'appuyant sur les caractéristiques uniques de leurs produits pour attirer des clients.

Par exemple, dans le secteur des cafés, de nombreux cafés peuvent coexister dans une même rue, chacun offrant une expérience légèrement différente, que ce soit par le type de café servi, l'ambiance du café ou les services supplémentaires offerts. Chaque café ajuste ses prix et ses offres en se basant principalement sur ses propres coûts et objectifs de marketing, plutôt qu'en réponse directe aux prix ou aux actions marketing des autres cafés.

En revanche, dans un oligopole, les entreprises sont fortement interdépendantes. Chaque décision prise par une entreprise est influencée par les actions anticipées de ses concurrents. Cette interdépendance conduit à une concurrence directe et souvent stratégique, où les entreprises doivent constamment surveiller et réagir aux mouvements de leurs rivaux. Dans un oligopole, les entreprises sont suffisamment grandes pour avoir un impact significatif sur le marché, et leurs décisions en matière de prix, de production, et d'innovation peuvent affecter directement la santé économique des autres entreprises du secteur.

Un exemple classique d'oligopole est l'industrie aéronautique, où quelques grands constructeurs aéronautiques dominent le marché. Les décisions prises par un constructeur, par exemple en termes de développement de nouvelles technologies ou de stratégies de tarification, influencent directement les stratégies et les réponses des autres acteurs majeurs du secteur.

Ainsi, tandis que la concurrence monopolistique est marquée par une indépendance relative des entreprises et une compétition centrée sur la différenciation des produits, l'oligopole se caractérise par une interdépendance stratégique où les actions de chaque entreprise ont des répercussions directes et significatives sur les autres acteurs du marché.

Les structures de marché économique sont essentiellement catégorisées selon la diversité et le nombre d'acteurs présents, ainsi que par la nature des biens et services qu'ils fournissent. Une compréhension approfondie de ces structures est cruciale pour analyser la manière dont les entreprises interagissent entre elles et avec les consommateurs, et comment ces interactions façonnent l'économie globale.

Au cœur de cette taxonomie se trouve le monopole, un marché où une seule entreprise règne en maître, souvent en raison d'une régulation gouvernementale ou de barrières à l'entrée insurmontables. Historiquement, les monopoles naturels, comme les services d'eau et d'électricité, ont été justifiés par l'inefficacité qu'entraînerait la présence de multiples infrastructures concurrentes. Aujourd'hui, bien que ces monopoles soient souvent réglementés, la critique persiste quant à leur impact sur l'innovation et les prix.

À l'autre extrémité du spectre, on trouve la concurrence parfaite, idéalisée par les économistes classiques comme Adam Smith et plus tard formalisée par des théoriciens comme Frank Knight. Dans ces marchés, aucun acteur n'a le pouvoir de fixer les prix, car les produits sont homogènes et les informations parfaitement réparties. Le blé et le lait en sont des exemples courants, où les producteurs sont si nombreux et les produits si standardisés que l'influence individuelle sur le marché est négligeable.

Entre ces deux extrêmes, il existe des structures plus complexes et plus courantes dans l'économie moderne. L'oligopole, où quelques entreprises dominent, est souvent le terrain de batailles stratégiques pour le pouvoir de marché. Cela a été particulièrement évident dans l'industrie du pétrole brut, où des organisations comme l'OPEP ont historiquement exercé une influence considérable sur les prix mondiaux. Les économistes tels que Joseph E. Stiglitz ont exploré l'oligopole pour comprendre comment les décisions stratégiques, telles que les guerres de prix ou les cartels, affectent l'économie globale.

La concurrence monopolistique représente une tentative de capturer le dynamisme des marchés réels, où de nombreuses entreprises vendent des produits différenciés. Edward Chamberlin et Joan Robinson, dans leurs travaux pionniers, ont mis en évidence comment les entreprises cherchent à se différencier par la qualité, le design ou le marketing. Le marché des romans et des films illustre ce concept : bien que ces produits puissent répondre au même besoin de divertissement, chaque œuvre est unique et son succès dépend de la préférence individuelle des consommateurs et de la perception de la marque.

Chaque type de marché présente des avantages et des inconvénients distincts. Alors que les monopoles peuvent conduire à des inefficacités et à un pouvoir de marché abusif, ils peuvent aussi permettre des investissements lourds et des innovations coûteuses qui seraient autrement impossibles. La concurrence parfaite, bien qu'idéale pour l'efficacité des prix et la maximisation du bien-être des consommateurs, peut ne pas permettre une différenciation significative du produit ou des investissements importants en recherche et développement. Les structures de l'oligopole et de la concurrence monopolistique, tout en permettant une certaine échelle et innovation, peuvent aussi mener à des pratiques non compétitives qui nécessitent une surveillance réglementaire.

Ainsi, la compréhension de ces structures de marché n'est pas seulement académique, mais aussi pratique, car elle influence directement la politique économique et la régulation. Les décideurs s'appuient sur cette compréhension pour élaborer des lois et des réglementations qui cherchent à équilibrer les forces du marché, favoriser l'innovation et protéger les intérêts des consommateurs.

Concurrence monopolistique

Attributs de la concurrence monopolistique

La concurrence monopolistique est un modèle de marché qui se situe entre la concurrence pure et parfaite et le monopole absolu. Elle se distingue par plusieurs attributs fondamentaux qui façonnent la dynamique entre les entreprises et les consommateurs.

Premièrement, ce marché est caractérisé par la présence de nombreux vendeurs. Ces firmes sont en compétition pour attirer l'attention et les dépenses du même groupe de consommateurs, bien que leurs produits soient diversifiés. Cette multitude de vendeurs assure que aucun d'entre eux ne détient un pouvoir de marché suffisant pour influencer les prix de manière significative à lui seul.

Deuxièmement, l'aspect de produits différenciés est central dans la concurrence monopolistique. Chaque entreprise offre une variété de biens qui, bien que similaires, sont distincts par au moins une caractéristique aux yeux des consommateurs. Cette différenciation peut être tangible, comme le goût ou le design, ou intangible, comme la marque ou l'image perçue. Grâce à cette différenciation, chaque entreprise face à sa propre courbe de demande décroissante, ce qui lui permet de devenir un "price maker" pour sa propre variété de produit, contrairement aux "price takers" dans un marché de concurrence parfaite.

Troisièmement, l'entrée libre sur le marché est un élément clé. Les barrières à l'entrée et à la sortie sont faibles, permettant aux nouvelles entreprises de participer si elles perçoivent la possibilité de réaliser des profits, et aux entreprises non rentables de se retirer facilement. En théorie, cette fluidité assure que les profits économiques à long terme tendent vers zéro, car les nouvelles entrées érodent les profits extraordinaires.

En pratique, la concurrence monopolistique est omniprésente et englobe une vaste gamme de produits et services dans l'économie quotidienne. Des livres aux CD, en passant par les films, les jeux vidéo, les restaurants et les services tels que les leçons de piano, la variété est infinie. Chaque entreprise cherche à se distinguer par la qualité, le style, le service ou toute autre caractéristique qui peut attirer un segment spécifique de consommateurs.

Cette structure de marché influence grandement le comportement des entreprises en matière de stratégie de produit, de fixation des prix, de publicité et d'innovation. Elle entraîne également une gamme de conséquences pour les consommateurs, notamment en termes de choix disponibles et de satisfaction des préférences individuelles. La concurrence monopolistique illustre bien la diversité et l'adaptabilité du paysage économique contemporain, reflétant la manière dont les marchés évoluent pour répondre aux besoins et aux désirs en constante évolution des consommateurs.

Comment différencier ?

La différenciation des produits est un pilier de la concurrence monopolistique qui permet aux entreprises de se démarquer au sein d'un marché saturé et de gagner une certaine emprise sur leurs prix. Elle peut être réalisée de diverses manières :

La première méthode repose sur le style ou le type de bien, créant ainsi des produits qui correspondent à une diversité de besoins et de goûts. Prenons l'exemple du marché automobile ; les constructeurs proposent une vaste gamme de véhicules pour séduire différents segments de consommateurs : des voitures familiales pour ceux qui privilégient l'espace et le confort, des voitures sportives pour ceux qui recherchent la performance, et des tout-terrains pour ceux qui ont besoin de robustesse et de polyvalence. De même, dans le secteur de la restauration rapide, la variété est vaste : pizzas, hamburgers, kebabs, et nourriture chinoise, chacun ciblant des préférences gustatives différentes.

La localisation constitue une autre stratégie de différenciation. La proximité géographique devient un avantage compétitif en raison des coûts et du temps de déplacement que les consommateurs doivent engager pour atteindre un produit ou un service. Ainsi, même pour des biens ou services identiques, la demande peut être considérée comme "locale" et relativement captive. Le modèle de Hotelling illustre ce concept en montrant comment les entreprises choisissent leur emplacement dans le but de maximiser leur attrait auprès des clients tout en minimisant la concurrence directe.

La différenciation par la qualité offre également aux entreprises la possibilité de segmenter le marché. Les produits peuvent être positionnés comme entrée de gamme, milieu de gamme ou haut de gamme, ce qui attire différents types de consommateurs. Cette stratification est évidente dans de nombreuses industries, telles que les chocolats, où l'on trouve des options allant du chocolat courant au chocolat artisanal de luxe, ou les montres, qui peuvent varier de modèles simples à des pièces de haute horlogerie.

Enfin, la publicité joue un rôle crucial dans la différenciation des produits. Elle aide non seulement à informer les consommateurs sur l'existence d'un produit, mais elle contribue également à construire l'image de marque et à établir des associations émotionnelles et des valeurs qui font qu'un produit se distingue d'un autre, même si leur fonctionnalité est similaire. La publicité peut transformer un produit de base en un symbole de statut ou en une expression d'identité personnelle, ajoutant une couche supplémentaire de différenciation qui dépasse les caractéristiques tangibles du produit lui-même.

Ces stratégies de différenciation ne sont pas exclusives ; les entreprises peuvent les combiner pour créer une proposition unique et attirer une part de marché spécifique. En fin de compte, la différenciation est essentielle pour les entreprises dans un marché monopolistique afin de maintenir leur compétitivité et de capturer la valeur aux yeux des consommateurs.

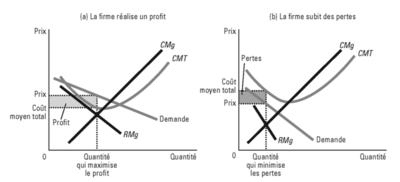

Court terme

Dans le contexte à court terme de la concurrence monopolistique, les dynamiques du marché prennent une forme particulièrement intéressante et complexe. Chaque entreprise, grâce à la différenciation de son produit, dispose d'une certaine marge de manœuvre quant à la fixation de ses prix et agit ainsi dans une certaine mesure comme un monopole. Cela est dû au fait que chaque produit différencié répond à des préférences spécifiques des consommateurs, ce qui crée une courbe de demande individuelle décroissante pour chaque firme. Ainsi, les entreprises ont la capacité d'influencer le prix de leurs produits sans perdre tous leurs clients, car ceux-ci ne trouvent pas de substituts parfaits ailleurs.

Lorsque les entreprises en concurrence monopolistique réalisent des profits économiques, cela signale aux acteurs potentiels du marché qu'il existe une opportunité lucrative. L'absence de barrières significatives à l'entrée permet à de nouvelles entreprises de rejoindre facilement le marché. Cette entrée de nouvelles firmes a plusieurs conséquences. Elle augmente la diversité des produits offerts, intensifiant ainsi la concurrence pour les entreprises déjà établies. En conséquence, la part de marché de chaque entreprise existante tend à diminuer, ce qui est illustré par un déplacement vers la gauche de leur courbe de demande individuelle. Finalement, cet afflux de concurrents réduit les profits des entreprises établies.

Inversement, si les entreprises subissent des pertes économiques, cela indique un excès de capacité ou une demande insuffisante pour justifier le nombre d'acteurs sur le marché. En réponse, certaines entreprises pourraient décider de se retirer du marché. La sortie des entreprises réduit la concurrence, diminue le nombre de variétés offertes et, par conséquent, augmente la demande pour les produits des entreprises restantes. Cela se traduit par un déplacement vers la droite de la courbe de demande des firmes restantes et, potentiellement, par une augmentation de leurs profits.

Ce cycle d'entrée et de sortie des entreprises est une caractéristique distinctive de la concurrence monopolistique à court terme. Il conduit finalement à un état d'équilibre où les profits économiques sont nuls, c'est-à-dire un profit normal qui ne dépasse pas le coût d'opportunité du capital. Cela indique que, bien que les entreprises puissent connaître des périodes de profits ou de pertes, la tendance naturelle du marché monopolistique est de revenir vers une situation où les entreprises ne gagnent ni ne perdent sur le plan économique à long terme.

Court terme : entrée/sortie

Court terme : profit/perte

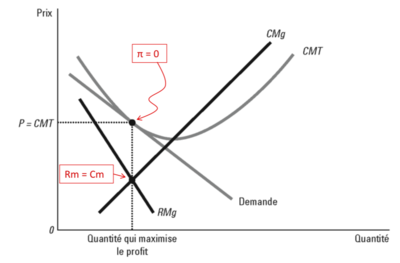

Long terme

Ce processus d’entrée et de sortie continue jusqu’à ce que les firmes sur le marché réalisent un profit économique égal à zéro (cf. graphique suivant).

Deux caractéristiques de l’équilibre de long terme :

1. Comme en monopole, le prix est supérieur au coût marginal.

- La condition nécessaire à la maximisation du profit est l’égalité entre le revenu marginal et le coût marginal.

- La courbe de demande (résiduelle) décroissante engendre un revenu marginal plus faible que le prix.

2. Comme sur un marché de concurrence parfaite, le prix est égal au coût moyen en raison de la libre entrée et sortie qui engendre un profit économique nul.

- Il y a deux différences notoires entre la concurrence monopolistique et la concurrence parfaite - la capacité excédentaire et le mark-up (taux de marge) → cf. plus bas.

Long terme : équilibre

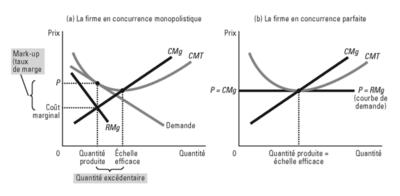

Concurrence monopolistique vs concurrence parfaite

- CAPACITE EXCEDENTAIRE

Il n’y a pas de capacité excédentaire en concurrence parfaite: les firmes produisent à la taille minimale efficiente: la libre entrée conduit les firmes concurrentielles à produire au minimum du coût moyen ce qui correspond à la taille minimale efficiente.

Les firmes ont une capacité excédentaire dans le cadre de la concurrence monopolistique à long terme: en concurrence monopolistique, la production est inférieure à la production correspondant à la taille minimale efficiente.

- MARK-UP

Pour une firme concurrentielle, le prix est égal au coût marginal.

Pour une firme en concurrence monopolistique, le prix est supérieur au coût marginal: mark-up (= taux de marge) sur le Cm. Comme le prix est supérieur au coût marginal, la vente d’une unité supplémentaire au prix fixé signifie plus de profit pour une firme en concurrence monopolistique.

Concurrence monopolistique et bien-être de la société

La concurrence monopolistique ne réunit pas toutes propriétés désirables de la concurrence parfaite => inefficacités.

Une source d’inefficacité est l’existence d’un mark-up sur le coût marginal, qui implique la traditionnelle perte sèche du monopole: les consommateurs sont prêts à payer davantage que ce qu’il en coûte au vendeur de fournir ces unités additionnelles → des gains mutuellement avantageux ne sont pas exploités. Pour appliquer une tarification au coût marginal, les décideurs politiques devraient réglementer le comportement de toutes les firmes qui produisent des biens différenciés. Comme de tels biens sont très courants, la charge administrative associée à de telles réglementations serait surdimensionnée.

Une autre raison pour laquelle la concurrence monopolistique pourrait être socialement inefficace tient au nombre de firmes sur le marché qui n’est pas nécessairement “idéal”. Cela signifie qu’il est probable qu’il y ait trop ou pas assez d’entrée (et donc trop ou pas assez de concurrence entre les producteurs).

L'entrée de nouvelles firmes est associée à des externalités liées à la variété et au “détournement d’activité”.

L’externalité de variété affecte la demande : comme les consommateurs retirent un certain surplus de l’introduction d’un nouveau produit, l’entrée d’une nouvelle firme est porteuse d’une externalité positive pour les consommateurs.

L’externalité de “détournement d’activité” affecte l’offre : les firmes en place perdent des clients et des profits suite à l’entrée d’un nouveau concurrent, l’entrée d’une nouvelle firme impose une externalité négative sur les firmes existantes.

Dilemme entre variété et quantité :

- L’hétérogénéité du produit est désirable, car souhaitée par des consommateurs aux goûts différents. Mais la diversité implique aussi l’utilisation de ressources coûteuses, avec la présence de coûts fixes.

- Plus les biens sont variés, plus les ressources doivent être consacrées pour fabriquer des petites quantités de biens différents qui se trouvent en quantité plus limitée (=> CM plus élevés).

- Il faut donc opérer un arbitrage entre diversité et quantité de chaque bien.

Applications: le modèle de Hotelling et le rôle de la publicité

Application : concurrence spatiale

Afin de comprendre les effets de la diversité nous analysons le modèle très simple de Hotelling sur la LOCALISATION SPATIALE.

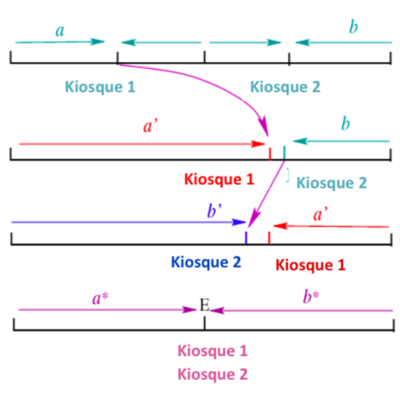

On suppose que deux kiosques à glace se partagent les baigneurs d'une plage. Par hypothèse les baigneurs sont distribués uniformément le long de la plage.

Le premier kiosque se trouve à kms de l’extrémité Ouest et le deuxième se trouve à kms de l’extrémité Est.

Les baigneurs subissent un coût par unité de distance, , de sorte que si le prix est le même, ils vont vers le kiosque le plus proche. Donc :

- le kiosque 1 considère comme captifs tous les clients à sa gauche;

- le kiosque 2 considère comme captifs tous les clients à sa droite;

- ceux au milieu se répartissent à moitié de la distance entre les deux magasins.

EQUILIBRE :

- Lorsque le premier kiosque se rend compte que ses clients de gauche lui sont acquis, il peut prendre des parts de marché au kiosque 2 en se postant juste à côté (mais toujours à gauche) du kiosque 1.

- Mais le kiosque 2 peut également faire la même opération et se mettre juste à gauche du kiosque 1.

- Ainsi de suite, jusqu’à ce que les deux kiosques se retrouvent exactement au milieu de la plage.

IMPLICATIONS:

- L'équilibre du modèle correspond à ce que l’on observe souvent: la concentration dans un quartier du même service ou bien → quartier des banques, des bijoutiers, des magasins de mode...

- L’équilibre est inefficient, car les deux kiosques se retrouvent avec la moitié des clients qu’ils pourraient également obtenir en se plaçant à équidistance des limites de la plage, ce qui réduirait les coûts pour les clients (=> meilleure solution pour la société).

- La localisation n’est pas nécessairement à prendre au sens littéral. C’est un choix de gamme de produit. Par exemple, si TF1 montre un film le lundi soir, alors France 2 montre aussi un film le lundi soir; rapprochement vers des positions "centristes" dans les systèmes politiques bipartites...

- dans certains cas, pas assez de différentiation.

Application : le rôle de la publicité

Dès que l’on considère des marques et une variété de produits, il est difficile de faire abstraction de la publicité: lorsque des firmes vendent des produits différenciés et fixent un prix au-dessus du coût marginal, chacune d’entre elles sera incitée à faire la publicité afin d’attirer davantage d’acheteurs pour sa variété (une plus grande différentiation des autres variétés accroît le pouvoir de marché).

Les questions qui se posent sont alors multiples : La publicité est-elle rentable ? Quel lien y a-t-il entre pouvoir de monopole et publicité ? Info ou intox ? Quelle influence sur la demande, accroissement ou redistribution des parts de marché?

Si l’on se réfère à des données historiques, on constate que :

- la variété des produits a augmenté ;

- les dépenses publicitaires représentent des sommes importantes pour les entreprises.

Quelques données:

- Les firmes qui vendent des biens de consommation hautement différenciés consacrent entre 10 et 20 pourcent de la valeur de leurs ventes à la publicité.

- En 2002, les entreprises États-Uniennes ont dépensé env. 237 milliards de dollars en publicité, soit 2,3% du PIB US!

- Env. les 3/5 de ce montant va dans les médias (radio, TV, internet, presse). Les 2/5 restant sont le fait de tous-ménages, campagnes promotionnelles, échantillons gratuits, catalogues, etc. Ce dernier type de publicité est surtout concentré dans le commerce de détail.

Un résultat qui semble assez souvent répertorié est que l’intensité des dépenses de publicité vont de pair avec une forte profitabilité du secteur (exemples: céréales, parfums, savons, produits pharmaceutiques, boissons). La publicité est également plus marquée dans les secteurs à forte concentration et caractérisés par moins de concurrence (cf. médicament de marque et son générique).

Stabilité dans le temps et à travers les pays des parts consacrées aux dépenses publicitaires entre secteurs: les secteurs qui dépensaient beaucoup dans les années 1950 continuent de le faire maintenant, et ce, quel que soit le pays.

Pour ou contre la publicité ?

Critiques de la publicité :

- Elle a pour but de manipuler les goûts des consommateurs.

- La publicité est une entrave à la concurrence car elle vise à convaincre les consommateurs que les produits sont plus différents qu’ils ne le sont vraiment.

Partisans de la publicité :

- La publicité est utilisée par les entreprises pour véhiculer une information aux acheteurs.

- Elle renforce la concurrence car elle permet une plus grande variété de produits et de prix.

Les marques

C'est la même idée et même problématique que la publicité.

Ceux qui critiquent les marques soutiennent qu’elles conduisent les consommateurs à percevoir des différences qui n’existent pas vraiment.

Certains économistes défendent les marques car elles renseignent le consommateur sur la qualité des biens qu’ils achètent, et incitent les firmes à maintenir une qualité élevée.

Contrairement à la publicité, la marque déposée permet d’obtenir un monopole, et donc un pouvoir de marché sur les consommateurs.

La différenciation se fait à travers la publicité sur la marque, et les entreprises peuvent investir des montants considérables pour signaler la différence.

Mésallocation des ressources ou signal ?

Les premiers modèles consacrés à la publicité mettaient en avant le côté néfaste ou coûteux de ces dépenses. Des ressources sont détournées de la production pour les consacrer à essayer d’obtenir davantage de pouvoir de marché sur les consommateurs, et réduire leur capacité à substituer les produits. La publicité permet de rendre réelle dans l’esprit des consommateurs une différenciation des produits qui n’est en réalité qu’illusoire.Ces ressources auraient donc pu être mieux exploitées à la fabrication de biens.

D’autres modèles expliquent que l’investissement publicitaire doit être crédible auprès des consommateurs. Seules les entreprises fournissant des biens de qualité vont accepter de dépenser des sommes importantes pour toucher les consommateurs. La publicité peut aussi se faire sur le rapport qualité prix plutôt qu’uniquement la qualité (cf. Lidl). Enfin la publicité s’adresse parfois aux concurrents sous forme de "menace".

Résumé

Un marché en concurrence monopolistique possède trois attributs : le nombre élevé de firmes, des produits différenciés et la libre entrée.

L’équilibre de long terme sur un marché en concurrence monopolistique se distingue d’un marché de concurrence parfaite sur deux points :

- Chaque entreprise en concurrence monopolistique est en capacité excédentaire et opère sur la portion décroissante de la courbe de coût total moyen.

- Chaque entreprise fixe un prix supérieur au coût marginal.

La concurrence monopolistique n’a pas toutes les caractéristiques désirables de la concurrence parfaite (inefficacités).

On retrouve la perte sèche du monopole causée par le mark-up (taux de marge) du prix sur le coût marginal.

Le nombre de firmes (et donc la variété des produits) peut être trop grande ou trop petite.

La différenciation du produit inhérente à la concurrence monopolistique conduit au recours à la publicité et aux marques.

Les critiques de la publicité et des marques soutiennent que les firmes les utilisent pour tirer parti de l’irrationalité des consommateurs et pour limiter la concurrence.

Les défenseurs de la publicité et des marques affirment que les firmes les utilisent pour informer les consommateurs et pour se concurrencer encore plus intensément sur les prix et sur la qualité du produit.