Un mundo multipolar: 1989 - 2011

Basado en una lección de Ludovic Tournès[1][2][3]

Perspectivas sobre los estudios, temas y problemas de la historia internacional ● Europa en el centro del mundo: de finales del siglo XIX a 1918 ● La era de las superpotencias: 1918 - 1989 ● Un mundo multipolar: 1989 - 2011 ● El sistema internacional en su contexto histórico: perspectivas e interpretaciones ● Los inicios del sistema internacional contemporáneo: 1870 - 1939 ● La Segunda Guerra Mundial y la remodelación del orden mundial: 1939 - 1947 ● El sistema internacional en la prueba de la bipolarización: 1947 - 1989 ● El sistema tras la Guerra Fría: 1989 - 2012

El término "mundo multipolar" se refiere a un sistema internacional en el que el poder se reparte entre varios Estados o grupos de Estados. Es una alternativa al mundo unipolar, en el que un solo Estado (como Estados Unidos tras la Guerra Fría) o un grupo de Estados (como Occidente durante la Guerra Fría) detenta la mayoría del poder mundial. La transición de un mundo unipolar a uno multipolar ha creado nuevas dinámicas de poder y tensiones en la escena mundial. Las potencias emergentes y los bloques de poder han empezado a reclamar una mayor influencia en los asuntos mundiales, a menudo a través de canales económicos y políticos.

El final de la Guerra Fría estuvo marcado por la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Estos acontecimientos pusieron fin a casi medio siglo de bipolaridad mundial, con Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias dominantes. Con el final de la Guerra Fría, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial, dando paso a un periodo de dominación unipolar. Este periodo de dominio unipolar fue, sin embargo, efímero. Durante las décadas de 1990 y 2000, otros países empezaron a aumentar su influencia en la escena mundial. China, en particular, experimentó un rápido crecimiento económico que reforzó su poder e influencia. Del mismo modo, la Unión Europea se ha consolidado y expandido, convirtiéndose en un actor importante en los asuntos mundiales. Otros países, como India y Brasil, también han empezado a desempeñar un papel más importante.

La transición a un mundo multipolar no ha estado exenta de desafíos. Han estallado muchos conflictos regionales, a menudo debido a rivalidades por el poder o los recursos. Por ejemplo, las guerras de Irak y Afganistán fueron en parte el resultado de la lucha por el control de los recursos de petróleo y gas. Del mismo modo, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia han seguido manifestándose, especialmente debido a desacuerdos sobre cuestiones como la expansión de la OTAN y la cuestión de Crimea. La transición hacia un mundo multipolar sigue siendo un proceso en curso, y el futuro de este nuevo sistema internacional es incierto. Las tensiones entre las grandes potencias, los conflictos regionales y los retos mundiales como el cambio climático y la proliferación nuclear seguirán configurando el equilibrio de poder mundial en los próximos años.

La caída del bloque soviético[modifier | modifier le wikicode]

El colapso del bloque soviético fue uno de los acontecimientos más significativos de finales del siglo XX. No sólo puso fin a casi 50 años de Guerra Fría, sino que también provocó cambios profundos y a menudo tumultuosos en los países de Europa del Este y el resto del mundo. Polonia se cita a menudo como el lugar donde empezaron a aparecer las primeras grietas en el bloque soviético. El movimiento Solidaridad, liderado por Lech Wałęsa, organizó una serie de huelgas en 1980 para protestar contra las condiciones laborales y el régimen comunista. Estas huelgas condujeron a negociaciones con el gobierno y al reconocimiento de Solidaridad como primer sindicato independiente en un país comunista. En Hungría, el gobierno comenzó a liberalizar su economía y a introducir reformas políticas en la década de 1980. En 1989, Hungría comenzó a desmantelar su frontera con Austria, abriendo una brecha en el Telón de Acero que separaba el Este del Oeste. Checoslovaquia vivió una pacífica "Revolución de Terciopelo" en 1989, cuando multitudinarias manifestaciones provocaron la dimisión del gobierno comunista. Rumania fue el único país que experimentó una revolución violenta. En diciembre de 1989, las manifestaciones contra el régimen de Nicolae Ceaușescu fueron violentamente reprimidas, pero finalmente condujeron a la detención y ejecución de Ceaușescu. Finalmente, en noviembre de 1989, cayó el Muro de Berlín. Este acontecimiento simbólico marcó el final de la Guerra Fría y allanó el camino para la reunificación alemana al año siguiente. Todos estos acontecimientos marcaron el inicio de la transición de estos países hacia economías de mercado y sistemas políticos democráticos. Sin embargo, esta transición no ha sido fácil y estos países siguen enfrentándose a retos relacionados con su pasado comunista.

Es innegable que el colapso del bloque soviético representa un punto de inflexión histórico que ha redefinido el equilibrio de poder mundial. El primero y más importante fue el ascenso de Estados Unidos como única superpotencia mundial. Esta nueva estatura le ha dado una influencia decisiva en la escena internacional. Su dominio fue especialmente palpable durante la década de 1990, como atestiguan sus intervenciones militares en Bosnia, Kosovo e Irak. Al mismo tiempo, Rusia, antaño un gigante mundial, ha experimentado un marcado declive en su influencia internacional. La desintegración de la Unión Soviética provocó una drástica caída de su poder, tanto militar como económico y político. Muchas de las repúblicas que habían formado parte de la Unión Soviética se independizaron. Sin embargo, Rusia, especialmente bajo el liderazgo de Vladimir Putin, se esfuerza por recuperar su antigua influencia. El colapso del bloque soviético también ha dado un nuevo impulso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Varios países de Europa del Este, antes bajo la sombra soviética, se unieron a la OTAN, consolidando el papel de la alianza en el panorama de la seguridad europea. El colapso de la Guerra Fría también dio lugar a cambios significativos en la economía mundial. El declive del comunismo fomentó la adopción del sistema de economía de mercado en muchos países, impulsando la globalización y la interdependencia económica. A pesar del ascenso de Estados Unidos como única superpotencia, la caída del bloque soviético abrió el camino para que otras naciones aumentaran su influencia. China, por ejemplo, ha aprovechado esta oportunidad para impulsar su crecimiento económico y ampliar su papel en la escena mundial.

La desaparición del sistema bipolar ha dejado un vacío de poder en algunas partes del mundo, dando lugar a una serie de conflictos y tensiones. Los antiguos Estados tapón entre Oriente y Occidente han tenido que encontrar su propio camino, a veces desencadenando conflictos internos o convirtiéndose en puntos de fricción entre las nuevas potencias emergentes. En algunos casos, el final de la Guerra Fría abrió el camino a tensiones étnicas o políticas que antes habían sido reprimidas por la estructura de poder bipolar. Los conflictos de los Balcanes en la década de 1990 son un ejemplo llamativo, donde las tensiones étnicas degeneraron en violencia a gran escala tras la caída del comunismo. Además, en algunas regiones como Oriente Medio, el vacío de poder ha exacerbado las rivalidades regionales y ha provocado un aumento de los conflictos y la inestabilidad. En ausencia de un claro equilibrio de poder, varios países han tratado de extender su influencia, a menudo por medios militares. En general, la transición a un mundo multipolar ha traído consigo nuevas complejidades y desafíos en términos de relaciones internacionales, a medida que las naciones navegan por esta nueva dinámica de poder.

El sistema comunista al límite de sus fuerzas[modifier | modifier le wikicode]

El ascenso de la Unión Soviética[modifier | modifier le wikicode]

Antes de la revolución de 1917, Rusia, que se convertiría en el corazón de la Unión Soviética, era percibida como un país en desarrollo, con una economía dominada por la agricultura y un nivel general de desarrollo significativamente inferior al de los países de Europa Occidental. En 1917, la economía rusa, que estaba a punto de convertirse en la Unión Soviética, estaba muy por detrás de la de sus homólogos de Europa Occidental. Gran parte de la población vivía en condiciones rudimentarias, con un bajo nivel de vida, salarios inadecuados y bajas tasas de alfabetización. Además, la economía rusa dependía en gran medida de la agricultura, con escasa industrialización e infraestructuras subdesarrolladas.

La Primera Guerra Mundial ejerció una enorme presión sobre este frágil equilibrio económico, provocando pérdidas económicas y humanas devastadoras que agravaron el precario estado del país. Sin embargo, la revolución de 1917 allanó el camino para un cambio radical. Los dirigentes bolcheviques que tomaron el poder tras la revolución iniciaron un audaz programa de desarrollo económico e industrial. A pesar de los elevados costes humanos y sociales, como el hambre, las purgas políticas y la represión política general, estas políticas condujeron a un rápido crecimiento económico. En pocas décadas, la Unión Soviética pasó de ser una economía fundamentalmente agraria a una superpotencia industrial con una enorme capacidad militar. Aunque la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia mundial, siguió experimentando considerables problemas económicos y sociales internos. La ineficacia económica, la corrupción, la mala gestión y las privaciones persistieron durante toda la existencia de la Unión Soviética, contribuyendo a su colapso final en 1991.

Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética llevó a cabo una importante política armamentística para competir con Estados Unidos, lo que supuso un importante coste económico. El gobierno soviético invirtió grandes sumas en la industria militar, utilizando gran parte de sus recursos para financiar estos esfuerzos. Esto supuso sacrificios para la población soviética, incluido un nivel de vida más bajo y una ralentización del desarrollo económico general. A pesar de estos retos, es importante señalar que la Unión Soviética no era considerada un país del Tercer Mundo cuando se convirtió en superpotencia. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió como una de las dos superpotencias mundiales, rivalizando con Estados Unidos. Aunque su economía estaba muy centralizada, estaba lo suficientemente desarrollada como para rivalizar con Estados Unidos en ámbitos como la investigación espacial, la tecnología militar y la producción industrial. Esta rivalidad y carrera armamentística supuso un importante coste económico para la Unión Soviética, contribuyendo a sus problemas económicos internos y, en última instancia, al colapso de la Unión en 1991.

El hundimiento de la Unión Soviética[modifier | modifier le wikicode]

Factores estructurales que conducen al colapso[modifier | modifier le wikicode]

El colapso de la Unión Soviética fue el producto de una serie de factores interconectados que crecieron en magnitud a lo largo de las décadas.

Las tensiones internas fueron un elemento clave en este proceso. La corrupción endémica y la ineficacia económica provocaron un descontento creciente entre la población soviética. La estructura centralizada y planificada de la economía soviética, aunque permitió un progreso inicial en la industrialización y el desarrollo, acabó ahogando la innovación y la eficiencia económica. Los problemas económicos se vieron agravados por la carrera armamentística con Estados Unidos, que drenó gran parte de los recursos de la Unión Soviética. La represión política y la falta de libertades civiles también alimentaron la resistencia interna. La opresión de la disidencia y la falta de libertad de expresión crearon un clima de miedo y resentimiento. Acontecimientos como el Levantamiento de Budapest en 1956, la Primavera de Praga en 1968 y el movimiento Solidarność en Polonia en la década de 1980 demostraron claramente un descontento creciente entre los ciudadanos de los países satélites de la Unión Soviética. Además de estas presiones internas, la Unión Soviética también estaba sometida a presiones externas. La competencia militar, económica e ideológica con Estados Unidos ejercía una presión constante sobre el régimen soviético. En última instancia, estos factores, combinados con la política de Mijaíl Gorbachov de glasnost (apertura) y perestroika (reestructuración), condujeron al colapso de la Unión Soviética en 1991.

Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética se vio sometida a una fuerte presión exterior, sobre todo por parte de Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental. Esta presión desempeñó un papel importante en el colapso final de la Unión Soviética. La estrategia de confrontación adoptada por Estados Unidos y sus aliados incluía varios enfoques. Estados Unidos, por ejemplo, invirtió masivamente en su arsenal militar, obligando a la Unión Soviética a hacer lo mismo para mantener la paridad estratégica. Esto ejerció una enorme presión económica sobre la Unión Soviética, que luchó por mantener el ritmo mientras intentaba satisfacer las necesidades económicas y sociales de su población. Además, Estados Unidos y sus aliados apoyaron activamente a los movimientos disidentes y a los grupos de defensa de los derechos humanos en los países del bloque soviético. Utilizaron diversos métodos, como la radiodifusión, el apoyo financiero y la diplomacia, para alentar estos movimientos. Esto ejerció presión política sobre la Unión Soviética y contribuyó a crear descontento interno. El efecto combinado de estas presiones internas y externas condujo finalmente al colapso de la Unión Soviética en 1991, marcando el final de la Guerra Fría y el comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales.

Factores que cuestionan el modelo[modifier | modifier le wikicode]

La publicación de "Archipiélago Gulag" de Alexander Solzhenitsyn en 1974 marcó un importante punto de inflexión en la forma en que el régimen soviético era percibido en el extranjero. Este relato detallado y personal del sistema soviético de campos de trabajos forzados sacó a la luz la realidad de la represión política y los abusos de los derechos humanos bajo el régimen comunista. La revelación de estas atrocidades contribuyó a sacudir la imagen del comunismo soviético e intensificar las críticas al régimen. El libro fue ampliamente leído y debatido en Occidente, contribuyendo a un cambio en la opinión pública y a una toma de conciencia de la realidad de la vida en la Unión Soviética. Sin embargo, estas revelaciones no eran nuevas para muchos ciudadanos y disidentes soviéticos. Muchos ya eran conscientes de la brutalidad del régimen y habían experimentado o presenciado las consecuencias directas de su represión. Sin embargo, la repercusión de "Archipiélago Gulag" radicó en la forma en que consiguió llamar la atención de un público internacional más amplio sobre estas realidades, alimentando así una mayor presión externa sobre el régimen soviético.

Los movimientos de disidencia en los países del Bloque del Este, especialmente el movimiento Solidarność en Polonia, desempeñaron un papel crucial a la hora de desafiar al régimen soviético. Este sindicato independiente, dirigido por Lech Walesa, consiguió movilizar a millones de trabajadores polacos para protestar contra el régimen comunista de Polonia, marcando un punto de inflexión decisivo en la historia de Europa del Este. Junto a estos movimientos internos de protesta, la revelación de las atrocidades cometidas por el régimen soviético contribuyó a sacudir el "mito soviético". La realidad de las violaciones de los derechos humanos, la represión política y el sistema de campos de concentración en la Unión Soviética se fue revelando al mundo, socavando la legitimidad y el apoyo al régimen soviético. Estos factores combinados -disidencia interna, presión externa y conciencia de los abusos del régimen- condujeron a un debilitamiento gradual del régimen soviético, que finalmente culminó con su colapso a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Esto marcó el final de casi medio siglo de dominación soviética en Europa del Este y allanó el camino para un periodo de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales en la región.

La llegada al poder de Leonid Brézhnev en 1964 marcó un endurecimiento del régimen soviético. Brezhnev impuso una política exterior más asertiva, tratando de ampliar y reforzar la influencia soviética en la escena internacional. Esto se tradujo en un mayor apoyo a los movimientos comunistas y de liberación nacional en todo el mundo, especialmente en África, Asia y América Latina. Al mismo tiempo, Brezhnev aplicó una política interna de mayor represión. Bajo su mandato se formuló la "Doctrina Brézhnev", que estipulaba que la Unión Soviética tenía derecho a intervenir en los asuntos internos de cualquier país comunista para proteger el sistema socialista. Esta doctrina se utilizó para justificar la invasión de Checoslovaquia en 1968, que puso fin al periodo de liberalización conocido como la Primavera de Praga. Además, la disidencia interna fue duramente reprimida bajo el régimen de Brézhnev. Los disidentes que criticaban al régimen o exigían mayores libertades políticas y civiles eran vigilados, acosados, detenidos y a menudo enviados a prisión o al exilio. Esta política de represión contribuyó al aislamiento de la Unión Soviética y alimentó el resentimiento y la oposición dentro del país. Este periodo de "glaciación" duró hasta principios de la década de 1980, cuando el nuevo líder soviético Mijail Gorbachov emprendió una serie de reformas políticas y económicas conocidas como "glasnost" (apertura) y "perestroika" (reestructuración), que finalmente condujeron al colapso de la Unión Soviética a finales de la década.

La rivalidad entre grandes potencias se intensifica y se apacigua[modifier | modifier le wikicode]

La era de Leonid Brézhnev marcó una escalada de la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos, inaugurando una época de gran tensión comúnmente denominada "Guerra Fría". Estas dos superpotencias aumentaron considerablemente sus arsenales de armas nucleares y se enzarzaron en una competición global para extender su influencia, apoyando diversos movimientos políticos e implicándose directamente en varios conflictos regionales. Este periodo se caracterizó por la carrera armamentística, las intervenciones militares indirectas y el uso de la diplomacia y la propaganda para ganar aliados e influir en el curso de los acontecimientos mundiales. La rivalidad ideológica entre comunismo y capitalismo fue otro aspecto clave de este periodo, en el que cada bando trató de promover su propio sistema como modelo a seguir.

Sin embargo, este clima de intensa confrontación y "glaciación" no persistió indefinidamente. La llegada al poder de Mijaíl Gorbachov en 1985 marcó el comienzo de una era de cambios y reformas para la Unión Soviética. Con sus políticas de "glasnost" (apertura) y "perestroika" (reestructuración), Gorbachov pretendía modernizar la economía soviética y relajar la rigidez del sistema político. Gorbachov también trató de calmar las relaciones Este-Oeste, fomentando la distensión con Estados Unidos y los países occidentales. Estas iniciativas condujeron al final de la Guerra Fría y desempeñaron un papel clave en los acontecimientos que condujeron al colapso de la Unión Soviética a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Así, un periodo que comenzó con la intensificación del enfrentamiento entre las superpotencias culminó en un proceso de distensión y transformación que redefinió el panorama político mundial.

La influencia de los factores económicos[modifier | modifier le wikicode]

A medida que avanzaba la década de 1980, el sistema económico soviético fue demostrando su incapacidad para hacer frente a los retos de la época. A pesar de sus grandes ambiciones de modernización e industrialización, la Unión Soviética no consiguió alcanzar el nivel de vida de los países occidentales. La economía soviética se basaba en una planificación centralizada, con un control estatal absoluto de la producción. Los medios de producción eran propiedad del Estado, lo que significaba que todas las empresas estaban dirigidas por el Estado y no por propietarios privados. Este sistema dio lugar a una pesada burocracia, una asignación ineficaz de los recursos y el estancamiento económico. La falta de competencia y la ausencia de incentivos para mejorar la eficiencia o innovar también contribuyeron al fracaso del sistema. La Unión Soviética también experimentó una corrupción generalizada, exacerbada por un sistema de racionamiento y una floreciente economía sumergida. Además, los considerables esfuerzos dedicados a la carrera armamentística con Occidente drenaron una parte sustancial de los recursos de la Unión Soviética, exacerbando la crisis económica. Al final, la economía soviética no logró adaptarse y responder a las necesidades cambiantes de su población, contribuyendo a la inestabilidad que finalmente condujo al colapso de la Unión Soviética.

Durante las décadas de 1970 y 1980, una serie de factores externos agravaron los problemas económicos de la Unión Soviética. Entre estos factores, la caída de los precios del petróleo tuvo un impacto particularmente devastador. El petróleo era una importante fuente de ingresos para la Unión Soviética y, cuando los precios cayeron, la economía soviética se resintió. Al mismo tiempo, el gasto militar se disparó a medida que la Unión Soviética se involucraba en una carrera armamentística con Estados Unidos. Este gasto exorbitante agotó los recursos financieros del país, reduciendo aún más la inversión en otros sectores de la economía y obstaculizando el crecimiento económico. Estos factores externos han añadido más presión a una economía ya de por sí tensa. Exacerbaron las debilidades estructurales del sistema económico soviético, acelerando su declive y contribuyendo en última instancia al colapso de la Unión Soviética.

La convergencia de estos factores económicos negativos creó una grave crisis para la Unión Soviética. La deuda del país se acumuló rápidamente, el coste de la vida aumentó debido a la inflación galopante y la escasez de bienes de consumo básicos se convirtió en algo habitual. Estos problemas minaron la confianza pública en el sistema económico soviético. Ante esta realidad cada vez más difícil, muchos ciudadanos empezaron a dudar de la capacidad del gobierno soviético para garantizar su bienestar. La brecha cada vez mayor entre la promesa del comunismo y la realidad de la vida cotidiana alimentó una creciente protesta política. Aumentaron las peticiones de reforma económica, lo que incrementó la presión sobre el gobierno para que cambiara su enfoque. Esta erosión de la confianza y el aumento del descontento acabaron desempeñando un papel clave en el colapso de la Unión Soviética. Estos acontecimientos no sólo debilitaron la legitimidad del sistema soviético, sino que también alimentaron los movimientos de protesta y disidencia que precipitaron la caída del régimen.

Sin duda, la crisis económica desempeñó un papel importante en el colapso final de la Unión Soviética. Minó la credibilidad del régimen, erosionando la confianza que los ciudadanos tenían en su gobierno. La escasez de productos básicos, el aumento del coste de la vida y la ineficacia generalizada de la economía provocaron un descontento generalizado entre la población, minando la legitimidad del gobierno. Esta crisis económica, unida a un contexto político cada vez más tenso, contribuyó significativamente al colapso del régimen soviético.

La guerra de Afganistán[modifier | modifier le wikicode]

La guerra de Afganistán, iniciada en 1979, supuso una verdadera carga para la economía soviética y sacudió considerablemente la confianza de la población en su gobierno. La guerra, tan costosa en recursos como en vidas humanas, fue cada vez más impopular. Los dirigentes soviéticos se enfrentaron a feroces críticas por su belicosa política exterior y su intervención militar en los asuntos internos de otros países. Estos factores alimentaron gradualmente una pérdida de confianza por parte de la población, dando lugar a una creciente oposición política. Estos y otros factores condujeron finalmente al colapso del régimen soviético.

La guerra de Afganistán fue uno de los principales desencadenantes de la insurrección política generalizada en la Unión Soviética que acabó provocando la caída del régimen. Este conflicto, librado en terreno de guerrillas donde las fuerzas soviéticas estuvieron empantanadas durante años, fue especialmente costoso en vidas humanas y recursos materiales. Provocó una impopularidad generalizada entre los ciudadanos soviéticos, contribuyendo a alimentar el descontento generalizado. La invasión de Afganistán por la Unión Soviética fue ampliamente criticada, tanto dentro como fuera del país, como una forma de imperialismo o neocolonialismo. Esta percepción contribuyó a aislar aún más a la Unión Soviética en la escena internacional y reforzó la oposición interna. Dentro de la Unión Soviética, la guerra contribuyó a aumentar la desilusión con el régimen y su retórica ideológica. La pérdida de vidas, el coste económico de la guerra y su creciente impopularidad exacerbaron el descontento existente con la corrupción del gobierno, la represión política y los persistentes problemas económicos. Fuera de la Unión Soviética, la guerra fue condenada por gran parte de la comunidad internacional. Esto no sólo aisló a la Unión Soviética, sino que también creó una oportunidad para que Estados Unidos y sus aliados apoyaran activamente a los muyahidines afganos, aumentando aún más la presión sobre la Unión Soviética.

La caída del Muro de Berlín: causas y consecuencias[modifier | modifier le wikicode]

La caída del Muro de Berlín[modifier | modifier le wikicode]

La caída del Muro de Berlín fue producto de una compleja combinación de factores políticos, económicos y sociales, tanto internos como externos a la RDA y a la Unión Soviética.

Internamente, la RDA se enfrentaba a una serie de graves problemas. La economía del país estaba en mal estado, con un crecimiento económico estancado, una elevada deuda externa y escasez de bienes de consumo. Además, existía un descontento generalizado entre la población con el régimen comunista autoritario. Los ciudadanos de la RDA estaban frustrados por la falta de libertad y la represión política, así como por la desigualdad económica y la falta de oportunidades.

En el exterior, la Unión Soviética experimentó una serie de importantes cambios políticos bajo el liderazgo de Mijaíl Gorbachov. Su política de glasnost (apertura) y perestroika (reestructuración) condujo a un cierto grado de liberalización política y económica, no sólo en la Unión Soviética sino también en otros países del bloque oriental. Además, Gorbachov adoptó una política de no intervención en los asuntos internos de los países satélites de la Unión Soviética, lo que permitió el desarrollo de movimientos de protesta en estos países sin temor a una intervención militar soviética.

Todos estos factores contribuyeron a crear un entorno propicio para la caída del Muro de Berlín. La presión popular a favor del cambio en la RDA, combinada con la apertura política de la Unión Soviética, llevó a un punto de inflexión en el que el gobierno de la RDA ya no pudo mantener el control. El 9 de noviembre de 1989, las autoridades de la RDA anunciaron que todos los ciudadanos de la RDA podían visitar Alemania Occidental y Berlín Occidental, lo que provocó la caída del Muro de Berlín.

El fin de la dominación comunista en Europa[modifier | modifier le wikicode]

La caída del Muro de Berlín significó también el fin de la división ideológica del mundo en bloques Este-Oeste que había prevalecido durante la mayor parte del siglo XX. Marcó el comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales, caracterizada por la hegemonía de Estados Unidos y el aparente triunfo de los ideales democráticos y capitalistas. Dicho esto, el camino hacia la democracia y el capitalismo no fue fácil para todos los países surgidos del colapso del bloque soviético. La transición económica ha sido especialmente difícil, con un aumento significativo del desempleo, la inflación y la pobreza en muchos países. Además, la reforma política se ha visto a menudo socavada por la corrupción, la mala gobernanza y el autoritarismo. La desintegración de la Unión Soviética y el fin de la dominación comunista en Europa del Este también tuvieron importantes consecuencias geopolíticas. Provocaron la aparición de nuevos países independientes, cada uno con sus propios retos políticos y económicos. También alimentaron los conflictos regionales y las tensiones étnicas, como vimos en los Balcanes en la década de 1990.

La apertura de la frontera entre Hungría y Austria en 1989 marcó un hito en la historia de la caída del bloque del Este y del Telón de Acero. No sólo proporcionó una vía de escape a los alemanes del Este que querían abandonar el bloque comunista, sino que también puso de relieve la erosión de la autoridad y el control del régimen comunista en Europa del Este. La decisión de Hungría de desmantelar sus vallas fronterizas fue una de las muchas señales de que el poder de los regímenes comunistas de la región se estaba desmoronando. También demostró que las políticas de glasnost (transparencia) y perestroika (reestructuración) introducidas por el líder soviético Mijaíl Gorbachov tenían repercusiones mucho más allá de las fronteras de la Unión Soviética. Además, este acontecimiento también demostró el importante papel que desempeñaron países individuales como Hungría en la caída del bloque del Este. Aunque el final de la Guerra Fría se asocia a menudo con actores y acontecimientos de mayor envergadura, como la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, la decisión de Hungría de abrir sus fronteras fue un paso crucial que allanó el camino para estos acontecimientos históricos.

En Polonia, el acuerdo de "mesa redonda" entre el gobierno comunista y el sindicato independiente Solidarność condujo a unas elecciones semilibres el 4 de junio de 1989. En estas elecciones, Solidarność obtuvo una victoria aplastante. Aunque el Partido Comunista se reservó varios escaños en el Parlamento, la magnitud de la victoria de Solidarność dejó claro que el régimen comunista ya no contaba con el apoyo del pueblo polaco. Este acontecimiento marcó el principio del fin del comunismo en Polonia. Del mismo modo, en Hungría, la victoria del Foro Democrático Húngaro en las elecciones parlamentarias de 1990 marcó el fin del régimen comunista en el país. Esta victoria estuvo precedida por un proceso de liberalización y reforma que había comenzado en los años ochenta. En conjunto, estas elecciones fueron claros signos del fin de la hegemonía comunista en Europa del Este y de la aparición de nuevas democracias en la región.

La caída del régimen de Nicolae Ceaușescu en Rumanía fue uno de los momentos más dramáticos del fin del comunismo en Europa del Este. Mientras que la mayoría de los demás regímenes comunistas de la región fueron derrocados por movimientos de protesta relativamente pacíficos o transiciones políticas negociadas, en Rumanía el final del comunismo estuvo marcado por una violencia significativa. Las protestas comenzaron en Timișoara en diciembre de 1989 en respuesta al intento del gobierno de deportar a un pastor protestante de origen húngaro, László Tőkés, que había criticado la política del régimen. Las protestas se extendieron rápidamente por todo el país, a pesar de la violenta represión de las fuerzas de seguridad. Finalmente, el ejército se volvió contra Ceaușescu, que fue capturado cuando intentaba huir de Bucarest en helicóptero. Tras un juicio sumario, Nicolae Ceaușescu y su esposa Elena fueron ejecutados el día de Navidad de 1989. El fin de la dictadura de Ceaușescu marcó el comienzo de un difícil periodo de transición en Rumanía, que se enfrentó a numerosos retos, como el establecimiento de instituciones democráticas, la reforma de la economía y la superación de las consecuencias de la represión y la corrupción generalizada del régimen de Ceaușescu.

La reunificación alemana[modifier | modifier le wikicode]

La caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 es uno de los momentos más simbólicos de la historia del siglo XX. No sólo marcó el fin de la división de Alemania, sino que también simbolizó el final de la Guerra Fría y la división de Europa en bloques oriental y occidental. La caída del Muro de Berlín estuvo precedida por crecientes protestas y presiones en favor de reformas en Alemania Oriental (RDA). En respuesta a esta presión, el gobierno de la RDA anunció una liberalización de las restricciones de viaje al extranjero para los ciudadanos de Alemania del Este. Sin embargo, debido a la confusión en la comunicación de esta política, los ciudadanos creyeron que las fronteras estaban completamente abiertas y se precipitaron hacia el muro, obligando finalmente a los guardias a abrir los puestos de control. La caída del Muro de Berlín tuvo repercusiones de gran alcance, allanando el camino para la reunificación alemana menos de un año después, en octubre de 1990, y acelerando el cambio político en otros países de Europa del Este. Es un acontecimiento que sigue celebrándose como símbolo de libertad y unificación.

Tras la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, la presión a favor de la reunificación de Alemania Oriental y Occidental aumentó considerablemente. A principios de 1990, se celebraron elecciones libres en Alemania Oriental por primera vez en décadas, y los partidos favorables a la reunificación obtuvieron una victoria aplastante. Durante el verano y el otoño de 1990, las dos Alemanias negociaron un tratado de reunificación, y se allanó el camino para que Alemania Oriental se uniera a la República Federal de Alemania. El 3 de octubre de 1990 se proclamó oficialmente la reunificación y Alemania Oriental dejó de existir. La reunificación alemana fue un acontecimiento importante en la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial, que marcó el fin de casi medio siglo de división en Alemania y simbolizó el final de la Guerra Fría. También planteó muchos retos, ya que la Alemania unificada tuvo que integrar dos sistemas económicos y sociales muy diferentes.

El fin del Pacto de Varsovia[modifier | modifier le wikicode]

El Pacto de Varsovia, conocido oficialmente como Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, fue una organización de defensa colectiva de los países comunistas de Europa del Este durante la Guerra Fría, bajo el liderazgo de la Unión Soviética. Se creó en 1955 como respuesta a la adhesión de la República Federal de Alemania (Alemania Occidental) a la OTAN. La disolución del Pacto de Varsovia en 1991 se produjo tras varios años de cambios políticos y sociales en los países de Europa del Este, incluido el colapso de los regímenes comunistas de estos países y el final de la Guerra Fría. Con la disolución de la Unión Soviética ese mismo año, el Pacto de Varsovia perdió su razón de ser y se disolvió oficialmente. El fin del Pacto de Varsovia marcó el final de la división militar de Europa que había existido durante la Guerra Fría, y allanó el camino para la expansión de la OTAN en Europa del Este en los años siguientes.

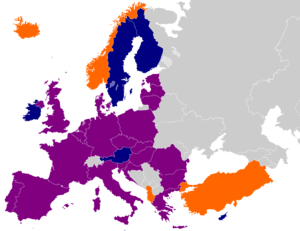

Tras la disolución del Pacto de Varsovia en 1991, muchos de sus antiguos miembros empezaron a volverse hacia Occidente. Durante las décadas de 1990 y 2000, varios antiguos miembros del Pacto de Varsovia se incorporaron a la OTAN y a la Unión Europea, marcando una importante transición hacia sistemas democráticos y economías de mercado. Estas transiciones no estuvieron exentas de dificultades. Los retos incluían transformar las economías planificadas en economías de mercado, reformar los sistemas políticos para convertirlos en democracias pluralistas y gestionar las tensiones étnicas y nacionalistas que se habían reprimido durante el periodo comunista. No obstante, el fin del Pacto de Varsovia y el desplazamiento hacia el oeste de sus antiguos miembros fueron elementos clave en la reorganización geopolítica de Europa tras el final de la Guerra Fría.

Creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)[modifier | modifier le wikicode]

La disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991 marcó el final de la Guerra Fría y transformó profundamente la geopolítica mundial. La Unión Soviética fue sustituida por 15 Estados independientes, de los cuales Rusia es el más grande e influyente.

La Comunidad de Estados Independientes (CEI) se creó para facilitar la cooperación entre estos nuevos Estados independientes y gestionar algunos de los problemas heredados de la Unión Soviética, como la coordinación económica y la gestión de las armas nucleares. Sin embargo, la CEI nunca llegó a ejercer una autoridad significativa y su relevancia disminuyó con el tiempo, ya que muchos de sus miembros desviaron su atención hacia Europa y Occidente.

Los Estados miembros conservaron su soberanía y aplicaron políticas exteriores independientes. Varios de ellos, sobre todo los Estados bálticos y los de Europa Oriental, intentaron acercarse a Occidente e integrarse en estructuras europeas y atlánticas como la Unión Europea y la OTAN.

El surgimiento de un nuevo orden mundial[modifier | modifier le wikicode]

El final de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética han transformado radicalmente el tablero geopolítico mundial. El esquema bipolar de la Guerra Fría, marcado por una intensa oposición entre dos superpotencias predominantes, se ha metamorfoseado en un mundo multipolar, caracterizado por una mayor complejidad.

En este nuevo orden mundial posterior a la Guerra Fría, aunque Estados Unidos ha conservado su estatus de superpotencia militar y económica, su hegemonía ya no es tan indiscutible como antes. Otras naciones, como China, India y la Unión Europea, han surgido como fuerzas importantes en la escena internacional. Al mismo tiempo, la globalización ha permitido a muchos otros países y regiones aumentar su influencia e importancia. Los organismos multilaterales, especialmente las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, han adquirido un papel más destacado en la regulación de los asuntos mundiales. Además, cuestiones transnacionales como el cambio climático, el terrorismo internacional, las pandemias y el ciberespacio han adquirido una relevancia cada vez mayor, desestabilizando la estructura tradicional del orden mundial basada en el Estado-nación.

La desintegración de la Unión Soviética y del bloque comunista condujo a una revisión completa del orden geopolítico mundial establecido al final de la Segunda Guerra Mundial. La división bipolar del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética dio paso a la multipolaridad, con nuevos actores ocupando su lugar en la escena internacional. El final de la Guerra Fría también trajo consigo importantes cambios en las relaciones internacionales, especialmente la reunificación de Alemania, el final de la carrera armamentística, la desmilitarización de Europa del Este y la transición a la democracia en muchos países de Europa Central y del Este. Estos acontecimientos tuvieron un impacto significativo en la política y las relaciones internacionales de las décadas siguientes.

La transición rusa: declive y renacimiento[modifier | modifier le wikicode]

El colapso de la URSS sumió a Rusia en un periodo de intensa crisis económica y política. El país atravesó un periodo de agitación, salpicado de exigentes reformas económicas, una inflación desenfrenada y un descenso del nivel de vida. Además, la transición del régimen comunista al democrático estuvo plagada de dificultades, conflictos internos y luchas entre distintos grupos políticos. Rusia también se ha enfrentado a importantes retos geopolíticos, con la pérdida de sus antiguas repúblicas socialistas, el cuestionamiento de su estatus de superpotencia y el ascenso de nuevos actores regionales.

Ante esta situación, Rusia adoptó una política de reorientación, ilustrada por su intervención en Chechenia en 1994, que desencadenó una larga secuencia de guerras y tensiones en la región. A pesar de las dificultades, Rusia consiguió estabilizar su economía y reforzar su sistema político a lo largo de la década de 2000, especialmente bajo la presidencia de Vladimir Putin. En la actualidad, el país se considera una fuerza emergente en la escena internacional, con una economía en auge y una creciente influencia diplomática.

La transición económica y sus consecuencias sociales[modifier | modifier le wikicode]

El colapso de la Unión Soviética sumió a Rusia en una fase de transición económica tumultuosa, en su intento de pasar de una economía planificada a una economía de mercado. Este periodo se caracterizó por una drástica contracción de la producción industrial, consecuencia directa de la liberalización y las radicales reformas estructurales. Muchas industrias, que habían dependido en gran medida de las subvenciones estatales bajo el régimen soviético, fueron incapaces de adaptarse a las nuevas realidades del mercado y se vieron obligadas a cerrar. Esto provocó un aumento significativo de la tasa de desempleo, sumiendo a muchas familias en la precariedad.

Durante la década de 1990, Rusia atravesó un periodo de difíciles cambios económicos, apuntalados por reformas económicas y estructurales diseñadas para que el país pasara de una economía planificada a una economía de mercado. Los actores internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, desempeñaron un papel importante en esta transición, ejerciendo una presión considerable para que se aplicaran estos cambios. Estas reformas económicas condujeron a la liberalización de los precios y el comercio, la privatización masiva de las empresas estatales, la reducción de las subvenciones y la adopción de una política monetaria más rígida para combatir la inflación. Estos cambios radicales, aunque necesarios para el desarrollo económico del país, han resultado a menudo difíciles para amplios sectores de la población rusa.

Estas reformas han tenido graves consecuencias socioeconómicas, en particular un aumento de la pobreza, un incremento de la tasa de desempleo y un deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población rusa. Además, esta transformación económica se ha visto empañada por la corrupción y la cuestionable privatización de muchas empresas estatales. Estas prácticas han beneficiado a una pequeña élite económica y política, pero han dejado a una gran parte de la población rusa en la indigencia y el desempleo. Los cambios económicos han provocado una drástica caída de la producción industrial y un alarmante aumento del desempleo, la inflación y la pobreza. El coste de los productos de primera necesidad se disparó, mientras que los salarios se estancaron, lo que provocó un deterioro del poder adquisitivo de los hogares.

Este periodo estuvo marcado por una gran inestabilidad política y social, con manifestaciones, huelgas y violencia, así como un aumento de la delincuencia y la corrupción. Al mismo tiempo, el gobierno tuvo que hacer frente a una inflación galopante. La liberalización de los precios, aplicada en el marco de las reformas económicas, ha provocado un aumento espectacular del coste de los productos de primera necesidad. El contraste con el periodo soviético, en el que los precios estaban controlados y subvencionados por el Estado, era asombroso. Esto tuvo un impacto directo y doloroso en el poder adquisitivo de los hogares, muchos de los cuales vieron cómo su nivel de vida se deterioraba drásticamente. La pobreza aumentó de forma alarmante durante este periodo. Mientras el país luchaba por adaptarse a su nuevo modelo económico, muchos rusos se quedaron atrás, incapaces de hacer frente al aumento del coste de la vida o de encontrar empleo en una economía en rápida transformación. Las desigualdades han aumentado, y la élite económica y política se ha beneficiado de la privatización de la economía, mientras que la mayoría de la población ha visto caer en picado su nivel de vida.

La transición a una economía de mercado ha hecho que Rusia esté más expuesta a las fluctuaciones y crisis económicas mundiales. Antes de esta transición, bajo el régimen soviético, la economía rusa estaba en gran medida aislada de la economía mundial, lo que la protegía en parte de las crisis económicas externas. Sin embargo, con la integración gradual de Rusia en la economía mundial, esta protección ha desaparecido. La crisis financiera asiática de 1997 fue una de las primeras pruebas importantes de la resistencia de la economía rusa postsoviética. La conmoción económica de Asia afectó rápidamente a Rusia, sobre todo por la caída del precio de las materias primas, que constituían una gran proporción de las exportaciones rusas. Esta crisis exacerbó los problemas económicos existentes en Rusia, desembocando en 1998 en una crisis financiera que supuso la depreciación masiva del rublo y la declaración de moratoria de la deuda pública por parte del Gobierno ruso. La crisis financiera mundial de 2008 también tuvo un impacto significativo en la economía rusa. La caída de los precios de las materias primas, en particular del petróleo, provocó una grave contracción económica. Además, la integración de Rusia en el sistema financiero mundial hizo que la crisis crediticia que golpeó a las economías occidentales también afectara a Rusia, con una caída de la inversión extranjera y una fuga de capitales. Estas crisis han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la economía rusa a los choques externos y han subrayado la necesidad de que el país diversifique su economía, que sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones de materias primas, en particular petróleo y gas.

La guerra de Chechenia[modifier | modifier le wikicode]

La guerra de Chechenia ha sido uno de los mayores retos de seguridad a los que se ha enfrentado la Rusia postsoviética. El conflicto comenzó en 1994, cuando Chechenia, república autónoma del Cáucaso Norte, declaró su independencia de Rusia. En respuesta, el gobierno ruso lanzó una intervención militar para restablecer su autoridad.

La Primera Guerra de Chechenia, que duró de 1994 a 1996, fue una importante prueba militar y política para la Rusia postsoviética. A pesar de la enorme ventaja de las fuerzas rusas en número y tecnología, la resistencia chechena demostró ser extremadamente tenaz y capaz de librar una eficaz guerra de guerrillas contra las tropas rusas. Hay varias razones que explican esta resistencia. En primer lugar, el terreno montañoso de Chechenia ha proporcionado a las fuerzas chechenas protección natural y abundantes lugares para esconderse y lanzar ataques. En segundo lugar, muchos chechenos estaban profundamente comprometidos con la causa de la independencia y estaban dispuestos a luchar hasta la muerte para defender su patria. Por último, las fuerzas chechenas estaban dirigidas por caudillos experimentados que conocían bien las tácticas de guerrilla. La incapacidad de las fuerzas rusas para hacerse rápidamente con el control de Chechenia se vio también agravada por los problemas estructurales y organizativos del ejército ruso. Muchos soldados rusos estaban mal entrenados, mal equipados y mal preparados para las condiciones de combate en Chechenia. Además, la coordinación entre las distintas ramas de las fuerzas de seguridad rusas era a menudo deficiente, lo que dificultaba aún más la conducción de las operaciones militares. La primera guerra de Chechenia tuvo un enorme coste humano, con miles de muertos y heridos en ambos bandos, y provocó importantes desplazamientos de población. También estuvo marcada por graves violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.

La segunda guerra chechena, que comenzó en 1999 y terminó oficialmente en 2009, fue un periodo de intenso conflicto y violencia generalizada. Comenzó tras los atentados terroristas perpetrados en Rusia y la invasión de Daguestán por militantes chechenos. Esta guerra se caracterizó por un mayor uso de la fuerza por parte del gobierno ruso y una intensificación de la violencia. Esta segunda guerra fue aún más devastadora que la primera, causando la muerte de miles de personas y el desplazamiento de cientos de miles más. Las ciudades y pueblos de Chechenia han sufrido graves daños y las infraestructuras de la región han quedado en gran parte destruidas. Todas las partes en el conflicto han cometido violaciones masivas de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros y ataques contra civiles. Estos abusos han sido ampliamente documentados por organizaciones de derechos humanos, pero pocos han sido investigados o enjuiciados seriamente. La intervención militar rusa en Chechenia ha tenido también importantes repercusiones políticas. Contribuyó a la elección de Vladimir Putin como presidente de Rusia en 2000 y marcó el inicio de un periodo de gobierno autoritario y de construcción del Estado en Rusia.

La guerra de Chechenia desempeñó un papel importante en el ascenso político de Vladimir Putin. Cuando Putin fue nombrado Primer Ministro por el Presidente Boris Yeltsin en 1999, Rusia se enfrentaba a una serie de retos internos y externos. Entre ellos, la situación en Chechenia era uno de los más acuciantes. Putin hizo de la resolución del conflicto checheno una prioridad, prometiendo restaurar el orden y la autoridad del Estado ruso. Cuando los atentados terroristas golpearon varias ciudades rusas en 1999, Putin se apresuró a culpar a los separatistas chechenos y lanzó una segunda guerra contra Chechenia. Esta decisión recibió un amplio apoyo de la opinión pública rusa y reforzó la imagen de Putin como líder fuerte y decidido. Putin utilizó la guerra de Chechenia para consolidar su poder, promover el nacionalismo y demostrar su voluntad de utilizar la fuerza para preservar la integridad territorial de Rusia. La gestión de Putin de la guerra de Chechenia también ha tenido repercusiones en las relaciones de Rusia con el resto del mundo. Aunque el desarrollo de la guerra ha sido criticado por sus abusos contra los derechos humanos, la comunidad internacional ha aceptado en gran medida la postura de Putin de que la guerra de Chechenia era una parte necesaria de la lucha mundial contra el terrorismo. Esto ha permitido a Putin consolidar su control sobre Chechenia y reforzar su poder en Rusia, al tiempo que se resistía a la presión internacional en favor de una resolución pacífica del conflicto.

Las consecuencias de la pérdida de influencia internacional[modifier | modifier le wikicode]

El colapso de la Unión Soviética provocó una profunda crisis económica en Rusia y una considerable inestabilidad política. Estos desafíos internos limitaron la capacidad de Rusia para ejercer una influencia significativa en la escena internacional.

Durante la Guerra del Golfo de 1990-1991, Rusia (que hasta diciembre de 1991 seguía siendo la Unión Soviética) atravesaba un periodo de crisis económica y grandes cambios políticos internos. El inminente colapso de la Unión Soviética dejó al país en una situación de gran inestabilidad, tanto interna como en la escena internacional. Como consecuencia, Rusia no estaba en condiciones de oponerse eficazmente a la intervención liderada por Estados Unidos para liberar Kuwait, que había sido invadido por Irak en agosto de 1990. De hecho, la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Mijaíl Gorbachov, acabó apoyando la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que autorizaba el uso de la fuerza para expulsar a Irak de Kuwait. Esto contrastaba con el periodo de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos se encontraban a menudo en oposición directa en cuestiones de política internacional. La Guerra del Golfo fue un ejemplo sorprendente de la disminución de la influencia mundial de Rusia durante este periodo de transición.

La fragmentación de Yugoslavia en la década de 1990 hizo que Rusia desempeñara un papel menos influyente de lo que hubiera deseado, a pesar de sus profundos vínculos históricos y culturales con la región, especialmente con Serbia. La inestabilidad política y económica interna de Rusia limitó su capacidad para proyectar su influencia en la escena internacional. Durante las guerras yugoslavas, Rusia adoptó principalmente una postura de apoyo a Serbia. Sin embargo, su oposición a la intervención de la OTAN en el conflicto de Kosovo en 1999 no logró impedir la acción militar. Este fue un ejemplo elocuente de la decreciente influencia de Rusia en la escena mundial en aquel momento. Además, Rusia fue criticada por su uso del veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente cuando bloqueó varias resoluciones relativas a la situación en Bosnia y Kosovo. Estas acciones causaron controversia y provocaron tensiones con otros miembros del Consejo de Seguridad, especialmente con Estados Unidos y los países europeos. Sin embargo, desde principios de la década de 2000, Rusia ha intentado restablecer su influencia en la escena mundial, gracias en parte a una economía más estable y a una estrategia exterior más asertiva bajo el liderazgo de Vladimir Putin. Este renacimiento ha sido especialmente visible en las antiguas repúblicas soviéticas, pero también en la escena mundial, donde Rusia ha mostrado su voluntad de defender sus intereses y desafiar el orden internacional dominado por Occidente.

Aunque Rusia heredó el puesto de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad tras el colapso de la URSS, su influencia en este órgano se vio debilitada por sus dificultades económicas y políticas internas.

La Comunidad de Estados Independientes (CEI)[modifier | modifier le wikicode]

A pesar de las profundas dificultades económicas y políticas que experimentó durante la transición postsoviética, Rusia ha conseguido mantener una influencia dominante en su región. Su legado como antigua potencia dominante de la Unión Soviética, combinado con su importante potencial militar, incluido su arsenal nuclear, ha contribuido a preservar su estatus de gran potencia regional. La influencia de Rusia sobre los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), una organización formada por varias antiguas repúblicas soviéticas, es otra faceta de su poder regional. Rusia ha utilizado a menudo la CEI como instrumento para mantener su influencia en la región postsoviética, mediante una combinación de palancas económicas, políticas y a veces militares.

Bajo la presidencia de Vladimir Putin a principios de la década de 2000, Rusia se embarcó en una campaña deliberada para reforzar su presencia en la escena internacional. Trabajó para reconstruir su influencia y autoridad, que se habían visto seriamente erosionadas durante la década anterior. Putin adoptó una política exterior dirigida a desafiar el orden mundial unipolar dominado por Estados Unidos tras la Guerra Fría. En su lugar, defendió la idea de un orden mundial multipolar en el que varias grandes potencias, entre ellas Rusia, ejercieran una influencia significativa. Esta política ha dado lugar a que Rusia desempeñe un papel más activo en los asuntos mundiales, sobre todo a través de su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su papel en organizaciones regionales como la Organización de Cooperación de Shanghai y sus relaciones con otros países emergentes como China e India. Rusia también ha utilizado su abundancia de recursos energéticos, en particular petróleo y gas, como herramienta de poder e influencia mundial.

En las décadas de 2000 y 2010, Rusia participó activamente en varios conflictos internacionales y procesos diplomáticos. Su intervención en Siria en 2015, por ejemplo, cambió el curso de la guerra civil a favor del régimen de Bashar al-Assad, convirtiendo a Rusia en un actor clave en el conflicto sirio. Del mismo modo, Rusia desempeñó un papel crucial en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, que desembocaron en el acuerdo de 2015 conocido como Plan de Acción Integral Conjunto. Rusia fue uno de los seis países que negociaron este acuerdo con Irán, junto con Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y China. Sin embargo, el activismo diplomático de Rusia también ha dado lugar a controversias. La anexión rusa de Crimea en 2014, por ejemplo, fue ampliamente condenada por la comunidad internacional y dio lugar a una serie de sanciones económicas contra Rusia por parte de Estados Unidos y la UE. Además, las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones de otros países, sobre todo en Estados Unidos en 2016, también han suscitado tensiones con los países occidentales. Estas acciones han contribuido a deteriorar las relaciones entre Rusia y Occidente, marcando una nueva fase de confrontación en las relaciones internacionales. Sin embargo, también han reforzado la posición de Rusia como actor global clave, capaz de influir significativamente en los acontecimientos mundiales.

La guerra ruso-georgiana[modifier | modifier le wikicode]

En abril de 1991, Georgia declaró su independencia. En respuesta, Rusia intentó mantener su dominio sobre el país apoyando los movimientos separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. Estas dos regiones, apoyadas por Rusia, reclaman su independencia de Georgia. Rusia vio en estos conflictos una oportunidad para reforzar su influencia regional y frenar los intentos de Georgia de emanciparse de su antiguo señor soviético. En 1992, en un intento de reafirmar su autoridad sobre estos territorios, Georgia lanzó un intento de recuperar el control de estas regiones. Esto desencadenó violentos enfrentamientos en los que participaron tanto los separatistas como las fuerzas rusas estacionadas en la región. Aunque en 1993 se firmó un acuerdo de alto el fuego, las tensiones se mantuvieron y los esfuerzos por encontrar una solución política duradera siguieron en marcha.

La guerra ruso-georgiana de 2008 fue un acontecimiento crucial en la historia postsoviética de la región del Cáucaso. Se produjo tras años de crecientes tensiones entre Rusia, Georgia y las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, apoyadas por Rusia. En agosto de 2008, estallaron intensos combates en Osetia del Sur después de que el gobierno georgiano lanzara una operación militar para recuperar el control de la región. Rusia respondió rápidamente con una gran ofensiva militar contra Georgia. En cinco días, las fuerzas rusas ocuparon varias ciudades georgianas y bombardearon infraestructuras militares y civiles en todo el país. La intervención rusa provocó la condena internacional y marcó una importante escalada en las relaciones entre Rusia y Occidente. La guerra terminó el 12 de agosto de 2008, con un acuerdo de alto el fuego mediado por el Presidente francés Nicolas Sarkozy, que ocupaba entonces la presidencia de la Unión Europea.

Tras la guerra, Rusia reconoció oficialmente a Abjasia y Osetia del Sur como Estados independientes, una decisión que fue ampliamente condenada por la comunidad internacional y reconocida sólo por un pequeño número de países. Desde entonces, Rusia mantiene una importante presencia militar en estas regiones, y la situación sigue siendo tensa. La guerra también tuvo un impacto duradero en las relaciones entre Rusia y Occidente, y fue uno de los factores clave que condujeron a una nueva era de confrontación entre Rusia y la OTAN.

Aumento de los precios de las materias primas[modifier | modifier le wikicode]

El auge de los precios de las materias primas, en particular el petróleo y el gas, ha brindado a Rusia una gran oportunidad económica. Estos recursos, que representan una parte considerable de su economía, han impulsado un importante crecimiento económico. Al capitalizar estas ganancias inesperadas, Rusia no sólo ha podido reforzar su presencia en la escena internacional, sino también consolidar su posición en los asuntos mundiales. La afluencia de ingresos procedentes de los hidrocarburos ha permitido a Rusia invertir sustancialmente en su ejército, lo que ha dado lugar a una notable modernización de sus fuerzas armadas. Esta renovación militar ha reforzado la posición estratégica de Rusia en la escena internacional y ha mejorado su capacidad para defender sus intereses nacionales.

Además, el crecimiento económico de Rusia le ha permitido estrechar sus relaciones con las naciones emergentes en rápido desarrollo, especialmente China. Al posicionarse como alternativa al dominio estadounidense del sistema internacional, Rusia ha logrado establecer nuevas alianzas y aumentar su influencia en el mundo multipolar actual. Esta estrategia ha permitido a Rusia reequilibrar las fuerzas en juego y contribuir a la construcción de una dinámica internacional más diversificada.

La crisis siria[modifier | modifier le wikicode]

La crisis siria representó una etapa crucial en la afirmación de Rusia en la escena internacional. Al vetar repetidamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU destinadas a imponer sanciones al régimen de Bashar al-Assad, Rusia ha demostrado claramente su determinación de preservar sus intereses en Siria, desafiando al mismo tiempo las posturas occidentales. Al suministrar armas al régimen sirio y coordinar los ataques aéreos con el ejército sirio contra las fuerzas rebeldes, Rusia no sólo ha apoyado activamente a Assad, sino que también ha reforzado su influencia en la región. Este apoyo, lejos de pasar desapercibido, ha mejorado la imagen de Rusia como potencia internacional influyente, capaz de intervenir estratégicamente en situaciones complejas.

Siria tiene una gran importancia estratégica para Rusia. La alianza entre Rusia y Siria, que se remonta a la era soviética, ha persistido a lo largo de las décadas, convirtiendo a Siria en el último aliado real de Rusia en Oriente Medio. Además de reforzar la influencia de Rusia en esta región geopolíticamente crítica, esta alianza también garantiza el acceso de Rusia a la base naval de Tartous, que es el único fondeadero de Rusia en el Mediterráneo y un componente clave de su proyección regional de fuerzas. Siria es también un cliente importante de la industria militar rusa. Ambos países han firmado contratos de armamento por valor de miles de millones de dólares, y el ejército sirio utiliza principalmente material militar ruso. En consecuencia, un cambio de régimen en Siria podría amenazar seriamente los intereses estratégicos y económicos de Rusia. Esta es la razón por la que Rusia ha tomado medidas decisivas para apoyar al régimen de Assad a lo largo de la crisis siria, incluida la prestación de ayuda militar directa y el uso de su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear acciones que pudieran perjudicar al régimen.

La invasión de Crimea y la guerra en Ucrania[modifier | modifier le wikicode]

En 2014, Rusia se anexionó Crimea, península perteneciente de iure a Ucrania, desencadenando una grave crisis entre Rusia y Occidente. Este acto fue ampliamente condenado por la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, que impusieron sanciones económicas a Rusia en respuesta.

La anexión rusa de Crimea se produjo tras una crisis política en Ucrania, donde el presidente ucraniano Víktor Yanukóvich fue depuesto tras las protestas populares, ampliamente conocidas como el Euromaidán. Rusia consideró el derrocamiento de Yanukóvich, ampliamente considerado prorruso, como un golpe de Estado respaldado por Occidente. Poco después de la anexión de Crimea, estalló un conflicto armado en el este de Ucrania, especialmente en las regiones de Donbass y Luhansk, donde los separatistas apoyados por Rusia declararon su independencia de Ucrania.

El reinado de la hiperpotencia estadounidense: 1991-2001[modifier | modifier le wikicode]

La hiperpotencia estadounidense[modifier | modifier le wikicode]

El colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó el final de la Guerra Fría y dejó a Estados Unidos como la única superpotencia mundial, un periodo que a menudo se describe como unipolar. Esta posición ha dado a Estados Unidos una influencia sin precedentes en el mundo. En el ámbito de la seguridad internacional, Estados Unidos ha desempeñado un papel central en muchos conflictos y cuestiones de seguridad en todo el mundo. Ha liderado intervenciones militares, como la Guerra del Golfo en 1991 y las invasiones de Afganistán en 2001 e Irak en 2003, y ha sido un actor clave en el proceso de paz de Oriente Medio. Desde el punto de vista económico, el dólar estadounidense ha seguido siendo la moneda de reserva mundial, y Estados Unidos ha tenido un papel destacado en instituciones económicas internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. También ha desempeñado un papel destacado en la promoción del libre comercio y la globalización económica. En el ámbito de la tecnología, Estados Unidos ha estado a la vanguardia de muchas innovaciones, sobre todo en los campos de la informática, Internet y la biotecnología. Empresas estadounidenses como Apple, Google y Microsoft se han convertido en gigantes mundiales. Culturalmente, Estados Unidos ha ejercido una gran influencia a través de la difusión de su cultura popular, incluidos el cine, la música y la televisión, así como la lengua inglesa.

La hegemonía mundial de Estados Unidos es el resultado de una serie de factores que han dado a la nación una influencia considerable a escala planetaria. En primer lugar, la privilegiada posición geográfica de Estados Unidos ha desempeñado un papel fundamental. Enclavado entre los océanos Atlántico y Pacífico, tiene acceso directo a los continentes de Europa y Asia. Además, su proximidad a América Latina le confiere una influencia considerable en la región. En segundo lugar, el poder militar de Estados Unidos no tiene rival. Su ejército, el más fuerte del mundo, está dotado de bases militares repartidas por todo el planeta y tiene capacidad para proyectar su poder en la escena internacional. Complementado por un importante arsenal nuclear, el poder militar de Estados Unidos es un formidable factor de su dominio. El sistema político y económico de Estados Unidos también ha sido un vector crucial de su supremacía. El modelo estadounidense, que combina democracia y capitalismo, fue adoptado masivamente en todo el mundo tras el final de la Guerra Fría. Además, como primera economía mundial, Estados Unidos ejerce una gran influencia económica. Por último, la presencia de Estados Unidos en las organizaciones internacionales es otro pilar de su dominio. Su papel clave en la creación de instituciones mundiales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como la ONU, el FMI y el Banco Mundial, ha perdurado, y sigue ejerciendo una gran influencia dentro de estas organizaciones.

Este periodo de hegemonía estadounidense se ha denominado a menudo la "hiperpotencia" para subrayar la superioridad absoluta de Estados Unidos en los asuntos mundiales.[4]

Con el final de la Guerra Fría, el panorama de la política exterior estadounidense sufrió una profunda transformación. Estados Unidos viró hacia una estrategia más centrada en el avance de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, y en la protección de los intereses económicos estadounidenses a escala internacional. Los sucesivos líderes estadounidenses han abrazado esta política independientemente de su afiliación política. También ha sido una época de intenso debate sobre la aplicación adecuada del poder estadounidense en la escena mundial. Algunos defensores de un enfoque multilateral han abogado por una mayor colaboración con otros países y organizaciones internacionales. Por otro lado, los partidarios de un enfoque unilateral apoyaban la idea de que Estados Unidos debía actuar según sus propios intereses, independientemente de la opinión o intervención de otras naciones.

El auge del movimiento neoconservador[modifier | modifier le wikicode]

El auge del movimiento neoconservador en Estados Unidos durante la década de 1990 desempeñó un papel fundamental en la redefinición de la política exterior estadounidense. Los neoconservadores defendían el uso de la fuerza militar y económica de Estados Unidos para extender la democracia y los valores occidentales por todo el mundo, combatiendo al mismo tiempo los regímenes autoritarios y los grupos terroristas. Esta orientación se hizo especialmente evidente tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que desencadenaron las invasiones estadounidenses de Afganistán e Irak. Los neoconservadores vieron estos conflictos como oportunidades para instaurar la democracia en estos países y derrocar regímenes autoritarios que suponían una amenaza para la seguridad estadounidense.

Sin embargo, la política neoconservadora ha sido criticada tanto dentro como fuera del país. Muchos han criticado a los neoconservadores por no tener en cuenta la complejidad de los conflictos regionales, favoreciendo la acción militar frente a la diplomacia y la negociación. Otros argumentaron que la eficacia de la promoción de la democracia dependía de un enfoque más matizado, que implicara un compromiso más profundo con las sociedades afectadas, en lugar de recurrir principalmente al uso de la fuerza militar. Más allá de estas inquietudes, también preocupaba el impacto de estas intervenciones en la estabilidad regional y los derechos humanos, así como las dudas sobre la legitimidad del uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos sin un amplio apoyo internacional y sin la autorización explícita de las Naciones Unidas. Estas críticas subrayaron los límites del poder estadounidense y la necesidad de que Estados Unidos colabore estrechamente con otros países y organizaciones internacionales para resolver los conflictos mundiales.

La lucha contra el terrorismo[modifier | modifier le wikicode]

Desde principios de los años 2000, Estados Unidos ha redefinido su política exterior, situando la lucha contra el terrorismo islamista en el centro de sus preocupaciones. Esta nueva orientación se debe principalmente a los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron la muerte de casi 3.000 personas en suelo estadounidense. Estos atentados, perpetrados por el grupo terrorista Al-Qaeda bajo el liderazgo de Osama bin Laden, tuvieron un profundo efecto en América y en el mundo. En respuesta a este ataque sin precedentes, Estados Unidos lanzó la "guerra contra el terror". Esta campaña militar global se dirigió no sólo contra Al Qaeda, sino también contra otros grupos terroristas islamistas. Condujo a la invasión de Afganistán en 2001 y de Irak en 2003.

La "guerra contra el terror" ha servido de justificación para la intervención estadounidense en varios conflictos militares, especialmente en Afganistán e Irak. Sin embargo, esta política ha sido objeto de numerosas críticas, tanto a nivel nacional como internacional. Una de las críticas más graves ha sido que esta guerra ha provocado graves violaciones de los derechos humanos. Entre los incidentes más notables están los abusos y torturas cometidos en la prisión iraquí de Abu Ghraib por personal militar estadounidense. Estas acciones no sólo han sido condenadas por su crueldad, sino que también han empañado la reputación de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos. El coste de la "guerra contra el terror" también ha sido motivo de preocupación. En términos financieros, estos conflictos han costado a los contribuyentes estadounidenses billones de dólares. En términos humanos, las pérdidas han sido igual de trágicas, con miles de soldados estadounidenses y aún más civiles afganos e iraquíes muertos. Estas críticas dieron lugar a llamamientos en favor de una revisión de la política exterior estadounidense, con la exigencia de una mayor responsabilidad, transparencia y respeto del derecho internacional en la conducción de las operaciones militares.

En la década de 1990 se produjeron varias intervenciones militares estadounidenses a escala mundial, sobre todo en Irak y los Balcanes. Aunque se presentaron como esfuerzos por establecer la paz y la democracia, estas intervenciones fueron muy criticadas por su carácter unilateral y su impacto, a menudo devastador, en la población civil. Este periodo también estuvo marcado por una serie de atentados terroristas, como el ataque al World Trade Center en 1993 y los perpetrados contra las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia en 1998. Estos actos de terrorismo desempeñaron un papel fundamental en la configuración de la política antiterrorista estadounidense. En respuesta a estos sucesos, el FBI creó una división antiterrorista específica y Estados Unidos reforzó las medidas de seguridad en sus embajadas de todo el mundo. Estas acciones demuestran la evolución de la estrategia de seguridad nacional estadounidense, que ha empezado a tomarse en serio la amenaza del terrorismo internacional y a dedicarle importantes recursos políticos y de seguridad.

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 marcaron un punto de inflexión decisivo en la política exterior estadounidense, catalizando una mayor atención a la lucha contra el terrorismo. Estos trágicos atentados motivaron que Estados Unidos redoblara sus esfuerzos para combatir a las organizaciones terroristas internacionales. En respuesta a los atentados, orquestados por el grupo terrorista Al Qaeda, Estados Unidos lanzó intervenciones militares en Afganistán e Irak. Estas operaciones tenían como objetivo no sólo desmantelar Al Qaeda, sino también eliminar otras amenazas terroristas percibidas. Estas campañas militares marcaron el inicio de la "guerra contra el terror", una estrategia que ha influido profundamente en la política exterior estadounidense de principios del siglo XXI.

La doctrina de la guerra preventiva[modifier | modifier le wikicode]

El unilateralismo estadounidense es especialmente llamativo en la doctrina de la guerra preventiva, promovida por la administración Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta controvertida doctrina aboga por el uso de la fuerza militar preventiva contra naciones o grupos identificados como amenazas para la seguridad nacional estadounidense, sin esperar a una agresión directa.

El objetivo central de esta estrategia era neutralizar las amenazas potenciales antes de que se materializaran en ataques reales contra Estados Unidos o sus aliados. Esto supuso un importante cambio con respecto a la política de disuasión que había prevalecido durante la Guerra Fría, cuando sólo se recurría a la fuerza en respuesta a una agresión probada.

Esta doctrina de guerra preventiva fue la base de la invasión de Irak en 2003. La administración Bush justificó la intervención basándose en la creencia, posteriormente desacreditada, de que Irak poseía armas de destrucción masiva que suponían una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos. Esta doctrina y su aplicación han sido objeto de considerables críticas, tanto a nivel nacional como internacional, por desestabilizar el equilibrio internacional y violar los principios del derecho internacional.

La intervención en Somalia[modifier | modifier le wikicode]

La intervención estadounidense en Somalia comenzó a finales de 1992, cuando el Presidente George H. W. Bush ordenó el envío de tropas para ayudar a poner fin a la hambruna causada por la guerra civil que asolaba el país. La operación, denominada "Restore Hope" (Restaurar la esperanza), era principalmente humanitaria y tenía como objetivo asegurar el entorno para que la ayuda alimentaria pudiera llegar a los más necesitados. Sin embargo, la situación no tardó en complicarse, volverse violenta y caótica. La batalla de Mogadiscio de 1993, también conocida como "Black Hawk derribado" por la película de Hollywood que posteriormente dramatizó el suceso, es un ejemplo conmovedor de la evolución de la implicación estadounidense en Somalia. La batalla se saldó con la muerte de 18 soldados estadounidenses y marcó un punto de inflexión en la intervención norteamericana. Bajo la presión de la opinión pública, Estados Unidos comenzó a retirar sus tropas de Somalia y lo hizo completamente en marzo de 1994.

Desde entonces, Estados Unidos ha mantenido una presencia más discreta en África, aunque ha participado en varias operaciones militares y humanitarias. Por ejemplo, Estados Unidos ha desempeñado un papel activo en la lucha contra el grupo terrorista Al-Shabaab en Somalia y ha proporcionado ayuda humanitaria en respuesta a diversas crisis, como el genocidio de Darfur (Sudán). El fracaso de la intervención en Somalia ha tenido un profundo efecto en la política exterior estadounidense. Demostró los límites y desafíos del uso de la fuerza militar para resolver crisis humanitarias y contribuyó a cierta reticencia a implicarse militarmente en conflictos extranjeros en el futuro.

El conflicto yugoslavo[modifier | modifier le wikicode]

Incluso tras el final de la Guerra Fría, la política estadounidense siguió desempeñando un papel crucial en Europa, especialmente durante el conflicto yugoslavo que estalló en la década de 1990. El colapso de Yugoslavia en varios estados dio lugar a una serie de conflictos violentos, caracterizados por la limpieza étnica y los crímenes de guerra.

Estados Unidos, en colaboración con sus aliados de la OTAN, desempeñó un papel activo en los esfuerzos por poner fin a estos conflictos. Ha participado en negociaciones de paz y apoyado las intervenciones militares de la OTAN. Una de las intervenciones más notables fue la Operación Deliberate Force en 1995, una serie de ataques aéreos contra las fuerzas serbias en Bosnia-Herzegovina, en respuesta al ataque a Srebrenica y la masacre de miles de musulmanes bosnios. Más tarde, en 1999, en respuesta a la brutal represión del gobierno serbio contra los albaneses de Kosovo, la OTAN, con un importante apoyo de Estados Unidos, lanzó otra serie de ataques aéreos. Conocida como Operación Fuerza Aliada, su objetivo era poner fin a la violencia y establecer un entorno seguro para todos los habitantes de Kosovo, independientemente de su origen étnico.