La era de las superpotencias: 1918 - 1989

Basado en una lección de Ludovic Tournès[1][2][3]

Perspectivas sobre los estudios, temas y problemas de la historia internacional ● Europa en el centro del mundo: de finales del siglo XIX a 1918 ● La era de las superpotencias: 1918 - 1989 ● Un mundo multipolar: 1989 - 2011 ● El sistema internacional en su contexto histórico: perspectivas e interpretaciones ● Los inicios del sistema internacional contemporáneo: 1870 - 1939 ● La Segunda Guerra Mundial y la remodelación del orden mundial: 1939 - 1947 ● El sistema internacional en la prueba de la bipolarización: 1947 - 1989 ● El sistema tras la Guerra Fría: 1989 - 2012

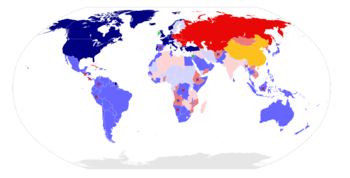

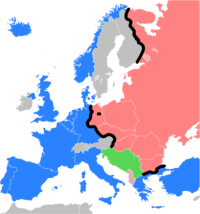

Es plausible sostener que la era de las superpotencias comenzó en 1918, al término de la Primera Guerra Mundial. La guerra configuró un panorama internacional propicio para el ascenso de dos grandes protagonistas: Estados Unidos y la Unión Soviética. Las persistentes tensiones geopolíticas y económicas que siguieron a la guerra allanaron el camino para el ascenso de estas naciones. Sin embargo, el periodo comprendido entre 1945 y 1989 suele considerarse el cenit de la era de las superpotencias, caracterizado por una rivalidad exacerbada entre Estados Unidos y la Unión Soviética y una carrera armamentística desenfrenada. También fue una época de grandes acontecimientos, como la guerra de Corea, la crisis de los misiles de Cuba, la guerra de Vietnam y la carrera espacial, que dejaron su huella en la geopolítica mundial.

El periodo posterior a la Primera Guerra Mundial se caracterizó por el declive gradual de Europa como centro del poder mundial, dando paso a la aparición de nuevas potencias, entre ellas Estados Unidos y la Unión Soviética. La guerra debilitó profundamente a las naciones europeas, abrumadas por inmensas pérdidas humanas y materiales. Las deudas de guerra ensombrecieron la economía europea, que tuvo dificultades para recuperarse. Además, el auge de los movimientos nacionalistas y los regímenes autoritarios en Europa generó tensiones políticas y sociales, contribuyendo aún más al declive de la región.

Al mismo tiempo, Estados Unidos despegó como gran potencia económica, gracias a su próspera industria y a su participación en la Primera Guerra Mundial. La Unión Soviética también adquirió una importancia significativa tras la revolución de 1917, que dio origen a un Estado socialista. Con el tiempo, Estados Unidos y la Unión Soviética han reforzado su influencia económica, política y militar, eclipsando a Europa y otras partes del mundo. La rivalidad entre estas dos superpotencias configuró la geopolítica mundial, dejando una huella indeleble en la historia del siglo XX.

El desenlace de la Primera Guerra Mundial[modifier | modifier le wikicode]

La Primera Guerra Mundial dejó sin duda una huella indeleble en el curso de la historia del siglo XX. Sus devastadores efectos, que van desde la considerable pérdida de vidas humanas hasta la destrucción masiva de Europa y otras regiones del mundo, reconfiguraron el panorama político y socioeconómico internacional.

Con cerca de 8,5 millones de soldados muertos y unos 13 millones de civiles diezmados, el balance humano de la guerra es asombroso. Las despiadadas batallas arrasaron enormes extensiones de territorio, demoliendo ciudades y pueblos, destruyendo infraestructuras y dejando a su paso paisajes desoladores. Además de las víctimas directas, millones de personas quedaron marcadas por las heridas físicas y psicológicas, las enfermedades propagadas por las condiciones insalubres, así como por el hambre y las privaciones causadas por el bloqueo y la interrupción de los sistemas de abastecimiento. Este sufrimiento tuvo un efecto duradero en los supervivientes y en las generaciones posteriores.

El impacto de la Primera Guerra Mundial va mucho más allá de sus catastróficas pérdidas humanas y materiales. Transformó considerablemente el paisaje demográfico y geográfico de muchos países, al tiempo que inició importantes trastornos sociales, políticos y económicos.

Desde el punto de vista demográfico, la guerra creó un desequilibrio entre los sexos, con una generación de hombres diezmada en el frente y una generación de mujeres que tuvo que adaptarse a un papel más dominante en la sociedad y la economía, allanando el camino a los movimientos por los derechos de la mujer. Además, la conmoción y el dolor colectivos dejaron su huella en la psique de las naciones beligerantes, creando lo que se ha dado en llamar la "Generación Perdida". Geográficamente, el Tratado de Versalles y otros acuerdos de paz redibujaron el mapa de Europa, creando nuevos Estados y redefiniendo las fronteras existentes. Estos cambios alimentaron las tensiones nacionalistas y étnicas, allanando el camino para futuros conflictos, especialmente la Segunda Guerra Mundial. Socialmente, la guerra desestabilizó las jerarquías sociales y políticas tradicionales, contribuyendo al auge de movimientos sociales y políticos radicales como el comunismo en Rusia, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Económicamente, la guerra trastornó las economías de los países beligerantes, provocando una inflación masiva, deudas aplastantes y un elevado desempleo. Estos problemas económicos contribuyeron a la Gran Depresión de los años treinta y alimentaron la inestabilidad política que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no sólo marcó el comienzo de una nueva era de conflictos mundiales, sino que también sentó las bases de muchas de las tensiones y transformaciones que siguieron configurando el mundo a lo largo del siglo XX.

La Primera Guerra Mundial provocó movimientos masivos de población. Estos movimientos de población se debieron a una serie de factores, como el desplazamiento forzoso por parte de los gobiernos, la ocupación militar, la huida de las zonas de combate y la evacuación de civiles de las zonas amenazadas. Millones de personas se vieron desarraigadas de sus hogares y obligadas a buscar refugio en otros lugares. Las zonas más afectadas fueron las de Europa Oriental y Oriente Medio, donde el colapso de los imperios otomano, ruso, alemán y austrohúngaro creó un enorme vacío político y social. Estos desplazamientos crearon considerables problemas humanitarios, como la falta de alimentos, refugio y atención médica. Además, el final de la guerra no significó el fin de los desplazamientos de población. El Tratado de Lausana de 1923, por ejemplo, sancionó un intercambio forzoso de poblaciones entre Grecia y Turquía, desplazando a más de un millón de personas en cada bando. Estos desplazamientos masivos de población dejaron cicatrices duraderas en las sociedades afectadas y sentaron las bases de numerosos conflictos étnicos y territoriales a lo largo del siglo XX.

El impacto económico de la Primera Guerra Mundial en Europa fue devastador, y sus efectos continuaron mucho después del fin de las hostilidades. La guerra no sólo provocó la destrucción masiva de infraestructuras y de la producción industrial, sino que también causó una importante pérdida de mano de obra debido a las muertes masivas y a las heridas de guerra. Además, para financiar sus esfuerzos bélicos, los países contrajeron enormes deudas con instituciones financieras nacionales y extranjeras. El Reino Unido y Francia, por ejemplo, contrajeron enormes deudas con Estados Unidos. Estas deudas de guerra, unidas a la inflación y la inestabilidad económica, supusieron una pesada carga financiera para los países beligerantes. Alemania, en particular, se vio gravemente afectada. El Tratado de Versalles impuso aplastantes reparaciones de guerra a Alemania, lo que empeoró aún más la situación económica del país. Las dificultades económicas contribuyeron a la inestabilidad política y social, creando un terreno fértil para el ascenso del nazismo en la década de 1930. La crisis económica de posguerra fue también un factor importante en el desencadenamiento de la Gran Depresión de los años treinta. Los países se esforzaron por pagar sus deudas de guerra y reconstruir sus economías, lo que provocó una inestabilidad económica mundial. Los efectos de esta crisis se prolongaron hasta la Segunda Guerra Mundial y condicionaron la economía mundial durante décadas.

Las consecuencias políticas y sociales de la Primera Guerra Mundial fueron tan profundas como sus consecuencias militares y económicas. El impacto más inmediato fue el colapso de varios imperios europeos: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. El colapso de estos imperios provocó una remodelación radical del mapa político de Europa y Oriente Próximo. Se crearon nuevas naciones, a menudo sobre la base de reivindicaciones nacionalistas y étnicas, que a su vez alimentaron nuevas tensiones políticas y territoriales. El colapso del Imperio Ruso allanó el camino para la Revolución Bolchevique de 1917 y el establecimiento de la primera nación comunista del mundo, la Unión Soviética. Este acontecimiento tuvo importantes implicaciones políticas y sociales, no sólo para Europa sino para todo el mundo, dando lugar a una ideología que configuraría gran parte del siglo XX. Alemania, que sufrió un trauma nacional tras la derrota y el humillante tratado de paz de Versalles, vio surgir el partido nazi y el fascismo bajo el liderazgo de Adolf Hitler. Este ascenso del fascismo, visible también en Italia con Benito Mussolini, condujo a la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial alteró radicalmente el panorama político y social de Europa y del mundo. Sembró las semillas de nuevas ideologías y conflictos que han configurado la historia del siglo XX.

Las grandes potencias al final de la guerra[modifier | modifier le wikicode]

Francia: Retos de la posguerra[modifier | modifier le wikicode]

Francia sufrió una terrible experiencia durante la Primera Guerra Mundial. La pérdida de vidas fue asombrosa: alrededor de 1,5 millones de soldados franceses perdieron la vida, lo que representa una fracción significativa de la población total del país. Esta hecatombe tuvo un impacto devastador en la sociedad francesa, provocando una crisis demográfica y socioeconómica. La destrucción material en Francia también fue enorme. Los combates más intensos tuvieron lugar en suelo francés, sobre todo en las regiones del noreste del país, como Picardía, Nord-Pas-de-Calais y Alsacia-Lorena. Ciudades y pueblos enteros fueron arrasados, las infraestructuras destruidas y las tierras de cultivo inutilizadas por los obuses y las trincheras. La imagen de los "paisajes lunares" de estas regiones devastadas sigue siendo una de las imágenes más impactantes de la guerra. Económicamente, los costes de la guerra para Francia fueron inmensos. El país gastó enormes sumas para financiar el esfuerzo bélico, lo que provocó una inflación masiva y aumentó su deuda nacional. La reconstrucción de las zonas devastadas requirió grandes inversiones, lo que se sumó a la carga económica de la guerra. La Primera Guerra Mundial dejó cicatrices duraderas en Francia, transformando su paisaje social, económico y físico durante décadas.

La Primera Guerra Mundial dejó una profunda huella económica en Francia. Las principales regiones industriales del norte y del este, que albergaban gran parte de la infraestructura industrial y minera del país, se vieron especialmente afectadas por los combates. Los daños infligidos a estas regiones provocaron una caída de la producción industrial y un aumento del desempleo, con efectos duraderos en la economía francesa. Las infraestructuras de transporte, esenciales para el comercio y la industria, también se han visto gravemente afectadas. Redes ferroviarias, puentes, puertos y carreteras quedaron destruidos o dañados, perturbando el comercio y los movimientos de población. Además, el coste financiero de la guerra para Francia fue colosal. Para financiar el esfuerzo de guerra, Francia tuvo que pedir grandes préstamos al extranjero, en particular a Estados Unidos y el Reino Unido. Esto dejó al país con una enorme deuda de guerra que ejerció una presión considerable sobre la economía nacional durante décadas después del final de la guerra. Los costes de reconstrucción de las zonas devastadas y de reparación de las infraestructuras también fueron considerables, lo que se sumó a la carga financiera. Como consecuencia, la economía francesa atravesó un periodo de dificultades e inestabilidad en la posguerra, con una elevada inflación y un lento crecimiento económico. El impacto económico de la Primera Guerra Mundial en Francia fue devastador y sus repercusiones se dejaron sentir durante décadas después de terminada la guerra.

La Primera Guerra Mundial provocó importantes cambios sociales y culturales en Francia, al igual que en otros países afectados por el conflicto. Uno de los cambios más notables tuvo que ver con el papel de la mujer. Con tantos hombres movilizados en el frente, las mujeres fueron llamadas a asumir papeles tradicionalmente masculinos en la sociedad. Empezaron a trabajar en gran número en fábricas, oficinas, granjas, tiendas e incluso en algunos servicios públicos, como correos y transportes. Esto condujo a un aumento significativo de la participación de las mujeres en la vida económica del país. Esta evolución también ha repercutido en la percepción del papel de la mujer en la sociedad y ha contribuido a cambiar las actitudes hacia los derechos de la mujer. Aunque el derecho de voto no se concedió a las mujeres en Francia hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en 1944 la participación de las mujeres en el esfuerzo bélico allanó el camino para esta evolución. Además, la Primera Guerra Mundial tuvo un gran impacto en la cultura y los valores franceses. La brutalidad y los horrores de la guerra provocaron un profundo cuestionamiento de los ideales y valores tradicionales. Esto se reflejó en los movimientos artísticos y literarios de la época, como el dadaísmo y el surrealismo, que expresaban una ruptura con el pasado y una profunda desilusión con las convenciones y autoridades tradicionales. El impacto social y cultural de la Primera Guerra Mundial en Francia fue considerable y provocó cambios duraderos en la sociedad y la cultura del país.

A pesar de la magnitud de los desafíos planteados por los daños materiales, económicos y sociales de la Primera Guerra Mundial, Francia demostró una notable capacidad de resistencia. En el plano económico, Francia emprendió una vasta operación de reconstrucción en las regiones devastadas por la guerra. Con la ayuda financiera obtenida gracias a las reparaciones de guerra, los préstamos extranjeros y las inversiones internas, el país consiguió reconstruir sus infraestructuras industriales y de transporte, relanzar su producción agrícola y restablecer su producción industrial. Francia también experimentó un renacimiento cultural tras la guerra. A pesar de los horrores y las pérdidas sufridas durante la guerra, o quizás debido a ellos, Francia siguió siendo un centro mundial de innovación y creatividad en las artes, la literatura y la filosofía. Fue en las décadas de 1920 y 1930 cuando florecieron en Francia movimientos artísticos como el Surrealismo, el Cubismo y el Existencialismo, que afirmaron la influencia cultural del país. El periodo de entreguerras estuvo marcado por considerables desafíos para Francia, pero también por importantes logros. A pesar de las profundas cicatrices dejadas por la guerra, Francia demostró una gran resistencia y logró reafirmar su posición como una de las grandes potencias económicas y culturales de Europa.

Alemania: del Imperio a la República de Weimar[modifier | modifier le wikicode]

Alemania se vio gravemente afectada por la Primera Guerra Mundial, tanto en términos humanos como económicos. El coste humano para Alemania fue colosal: se calcula que hubo entre 1,7 y 2 millones de muertos, además de varios millones de heridos y mutilados. Económicamente, el impacto de la guerra y sus consecuencias fueron profundamente destructivos. El coste financiero de la guerra fue enorme. El país se vio obligado a pedir grandes préstamos para financiar el esfuerzo bélico, lo que provocó una elevada inflación. La economía alemana también se vio debilitada por el bloqueo naval aliado, que interrumpió el comercio exterior. El impacto económico de la guerra se vio exacerbado por los términos del Tratado de Versalles, que puso fin a la guerra. Alemania fue considerada responsable de la guerra y se vio obligada a pagar a los Aliados cuantiosas reparaciones de guerra. El importe de las reparaciones, fijado en 132.000 millones de marcos de oro, superaba con creces la capacidad financiera de Alemania. Estas reparaciones, combinadas con la pérdida de territorio productivo y la reducción de la capacidad industrial de Alemania impuesta por el Tratado, sumieron a la economía alemana en una profunda crisis. La inflación aumentó drásticamente, alcanzando su punto álgido en la hiperinflación de 1923, que acabó con los ahorros de muchos alemanes y provocó inestabilidad social y política. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial para Alemania fueron devastadoras, dejando cicatrices duraderas que marcaron la historia del país en las décadas siguientes.

El Tratado de Versalles, firmado en 1919, tuvo consecuencias de gran alcance para Alemania y fue fuente de descontento y resentimiento entre la población alemana. Desde el punto de vista financiero, el tratado obligaba a Alemania a pagar enormes reparaciones a los Aliados por los daños causados durante la guerra. Como ya se ha mencionado, el pago de estas reparaciones ejerció una enorme presión sobre la ya debilitada economía alemana, provocando problemas como la inflación y el desempleo. En el frente militar, el tratado también obligaba a Alemania a reducir drásticamente sus fuerzas armadas. El ejército alemán quedó limitado a 100.000 hombres, y la armada a unos pocos buques de guerra específicos sin submarinos. También se prohibió a Alemania disponer de una fuerza aérea. En términos territoriales, Alemania perdió alrededor del 13% de su territorio anterior a la guerra y el 10% de su población. Se cedieron importantes territorios a Polonia, Bélgica, Dinamarca y Francia, y otros se pusieron bajo la supervisión de la Sociedad de Naciones. Para muchos alemanes, estas condiciones se consideraron excesivamente punitivas y humillantes. El sentimiento de injusticia se vio exacerbado por la "cláusula de culpabilidad de guerra" del tratado, que atribuía la responsabilidad del inicio de la guerra a Alemania y sus aliados. Este resentimiento hacia el Tratado de Versalles contribuyó a alimentar la inestabilidad política en Alemania y fue aprovechado por Adolf Hitler y el Partido Nazi en su ascenso al poder.

El final de la Primera Guerra Mundial fue testigo de un periodo de revolución y agitación política en Alemania. La capitulación alemana y las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles crearon un clima de descontento y desorden social. En noviembre de 1918, tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y la abdicación del Kaiser Guillermo II, se estableció un gobierno republicano bajo el liderazgo del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD). Este gobierno se conoció como la República de Weimar. Sin embargo, el nuevo gobierno se enfrentó a muchos retos, incluida la oposición de las fuerzas de derecha e izquierda. Inspirados por la Revolución Rusa de 1917, varios grupos de izquierda alemanes, en particular los espartaquistas dirigidos por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, intentaron establecer un gobierno comunista. Esto condujo a la revuelta espartaquista de Berlín en enero de 1919, que fue reprimida violentamente por el gobierno con la ayuda de cuerpos libres paramilitares. La República de Weimar siguió sacudida por la inestabilidad política y económica durante toda su existencia, con revueltas, intentos de golpe de Estado, hiperinflación y una gran depresión. Estos problemas acabaron allanando el camino para el ascenso de Adolf Hitler y el Partido Nazi a principios de la década de 1930.

A pesar de la terrible pérdida de vidas humanas y de las reparaciones financieras impuestas por el Tratado de Versalles, la infraestructura de Alemania permaneció relativamente intacta durante la Primera Guerra Mundial. A diferencia de Francia, Bélgica y partes de Europa del Este, donde los combates fueron especialmente devastadores para ciudades, pueblos e industrias, la mayor parte de los combates de la Primera Guerra Mundial tuvieron lugar fuera del territorio alemán. Esta situación permitió a Alemania reorganizar partes de su economía más rápidamente después de la guerra. Sin embargo, la reconstrucción económica se vio obstaculizada por las cuantiosas reparaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles y la inestabilidad política interna. La Gran Depresión de los años treinta también asestó un duro golpe a la economía alemana. El desempleo aumentó drásticamente y creció el descontento de la población con el gobierno de la República de Weimar. Fue en este contexto de crisis económica e inestabilidad política cuando el Partido Nazi de Adolf Hitler consiguió ganar popularidad, prometiendo la restauración de la prosperidad y la grandeza alemanas, lo que finalmente desembocó en la Segunda Guerra Mundial.

Austria-Hungría: el fin de un imperio[modifier | modifier le wikicode]

El Imperio Austrohúngaro, conglomerado de diferentes pueblos y naciones unidos bajo el cetro de los Habsburgo, fue uno de los principales perdedores de la Primera Guerra Mundial. Este vasto imperio, que se extendía por gran parte de Europa Central y Oriental, quedó desmantelado como consecuencia del conflicto. El principio del fin del Imperio austrohúngaro llegó cuando el archiduque Francisco Fernando fue asesinado por un nacionalista serbio en junio de 1914, acontecimiento que desencadenó la Primera Guerra Mundial. El Imperio se encontró en el campo de las Potencias Centrales, junto a Alemania y el Imperio Otomano. Durante la guerra, el Imperio austrohúngaro sufrió grandes pérdidas y se enfrentó a crecientes problemas económicos y sociales, como la escasez de alimentos y el descontento generalizado entre sus diversos pueblos. La situación se volvió aún más inestable cuando las tropas austrohúngaras empezaron a sufrir una serie de derrotas. Con la derrota de las Potencias Centrales en 1918, el Imperio austrohúngaro se derrumbó. Bajo la presión de los Aliados y de los movimientos nacionalistas internos, el imperio fue desmantelado. Los tratados de paz de Saint-Germain-en-Laye y Trianon, en 1919 y 1920 respectivamente, confirmaron el fin del Imperio austrohúngaro y dieron lugar a la creación de varios Estados nuevos, entre ellos Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Esta ruptura remodeló profundamente el mapa político de Europa Central.

El Imperio Austrohúngaro estaba formado por una compleja mezcla de grupos étnicos, lingüísticos y culturales: austriacos, húngaros, checos, eslovacos, serbios, croatas, italianos, polacos, ucranianos, rumanos y otros. Estos diversos grupos tenían diferentes lealtades, aspiraciones y agravios, lo que creó tensiones internas a lo largo de la existencia del Imperio. La Primera Guerra Mundial exacerbó estas tensiones. Las duras condiciones de la guerra, incluida la escasez de alimentos y el elevado número de bajas, intensificaron el descontento entre las distintas nacionalidades. Además, las derrotas militares y los problemas económicos debilitaron la autoridad del Imperio y estimularon las aspiraciones nacionalistas. El colapso del Imperio austrohúngaro al final de la Primera Guerra Mundial fue en gran medida el resultado de estas tensiones internas. Con la derrota del Imperio, las diversas nacionalidades aprovecharon la oportunidad para reclamar su independencia o unir fuerzas con otras naciones. Esto condujo a la creación de varios estados nuevos, entre ellos Austria y Hungría como naciones separadas, y redefinió el panorama político de Europa Central.

El colapso del Imperio Austrohúngaro condujo a la creación de muchos estados nuevos en Europa Central y Oriental. Sin embargo, la forma en que se crearon estos nuevos Estados generó a menudo problemas a largo plazo. En primer lugar, las fronteras de estos nuevos Estados se trazaron a menudo de forma arbitraria, sin tener en cuenta las realidades étnicas, lingüísticas y culturales sobre el terreno. Esto creó muchas minorías étnicas aisladas dentro de nuevos Estados que no necesariamente las representaban. Por ejemplo, Hungría perdió alrededor de dos tercios de su territorio y un tercio de su población en favor de los países vecinos, lo que creó grandes minorías húngaras en Rumanía, Eslovaquia y Serbia. En segundo lugar, estas nuevas fronteras fueron a menudo impugnadas, lo que provocó tensiones y conflictos entre los nuevos Estados. Las disputas fronterizas alimentaron las tensiones nacionalistas y a menudo fueron utilizadas por los líderes autoritarios para movilizar el apoyo interno. Por último, la creación de estos nuevos Estados creó un vacío de poder en la región, lo que permitió a potencias exteriores como la Alemania nazi y la Unión Soviética tratar de extender su influencia. Esto tuvo profundas consecuencias para Europa Central y Oriental durante el resto del siglo XX, que culminaron en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.

La desintegración del Imperio Austrohúngaro dejó un vacío de poder en la región, que facilitó la expansión de la influencia alemana en Europa Central, especialmente durante el ascenso del Tercer Reich antes de la Segunda Guerra Mundial. Además, la desaparición de este gran imperio cambió la dinámica del poder en Europa, con repercusiones en el equilibrio general de poder. En términos de repercusiones políticas y económicas, la desaparición del Imperio creó muchos nuevos Estados, como ya hemos mencionado. Estos nuevos países se enfrentaron a inmensos retos, como el establecimiento de gobiernos estables, la construcción de economías viables, la gestión de las tensiones étnicas y la definición de sus relaciones con sus vecinos y con las potencias mundiales. Estos retos han contribuido a la inestabilidad de la región, con conflictos y tensiones persistentes durante muchos años. Desde el punto de vista económico, la fragmentación del Imperio también tuvo importantes consecuencias. El Imperio austrohúngaro tenía un mercado integrado con un sistema de transporte, una moneda y un sistema jurídico comunes. Con su disolución, estos vínculos económicos se rompieron, lo que provocó trastornos económicos y dificultades de ajuste para los nuevos Estados. Estos retos económicos se vieron exacerbados por la Gran Depresión de los años treinta y contribuyeron a la inestabilidad política y social de la región.

Imperio Otomano: Hacia la República de Turquía[modifier | modifier le wikicode]

La Primera Guerra Mundial fue la gota que colmó el vaso para el Imperio Otomano, en declive desde décadas antes del conflicto. Durante la guerra, el Imperio Otomano, que estaba del lado de las Potencias Centrales, sufrió grandes pérdidas militares y una grave crisis económica. Al final de la guerra, el Imperio Otomano quedó desmembrado por el Tratado de Sèvres firmado en 1920. Este tratado redujo considerablemente el territorio del Imperio, cediendo grandes extensiones de tierra a Grecia, Italia y otros países. También reconocía la independencia de varias naciones en lo que antes eran territorios otomanos, como Armenia, Georgia y otros. Sin embargo, los términos del Tratado de Sevres fueron ampliamente rechazados en Turquía, lo que contribuyó a la aparición del Movimiento Nacional Turco liderado por Mustafa Kemal Atatürk. Este movimiento desembocó en la Guerra de Independencia turca, que derrocó al Sultanato Otomano y dio lugar a la creación de la República de la Turquía Moderna en 1923. El nuevo Estado turco abandonó muchos rasgos del Imperio Otomano, como el califato, el sistema de millets y la administración descentralizada, y emprendió una serie de reformas para modernizar el país y transformarlo en un Estado-nación laico basado en el modelo europeo. La Primera Guerra Mundial no sólo marcó el fin del Imperio Otomano, sino que sentó las bases de la Turquía moderna.

Fundado a principios del siglo XIV, el Imperio Otomano llegó a ser una de las entidades políticas más grandes y poderosas del mundo en su apogeo en el siglo XVI. El Imperio gobernó vastos territorios de Europa, Asia y África y desempeñó un papel fundamental en la historia política, económica y cultural de estas regiones. Sin embargo, durante el siglo XIX, el Imperio Otomano empezó a declinar bajo la presión de diversos factores. Internamente, el Imperio estaba plagado de tensiones étnicas y religiosas, corrupción, ineficacia administrativa y una infraestructura envejecida. Los movimientos reformistas, como el Tanzimat de mediados del siglo XIX, intentaron modernizar el Imperio y hacerlo más competitivo frente a las potencias europeas, pero estos esfuerzos se encontraron a menudo con una fuerte resistencia. Al mismo tiempo, el Imperio Otomano se vio sometido a una presión cada vez mayor por parte de las potencias europeas, que trataban de extender su influencia sobre los territorios otomanos. Las guerras con Rusia y otros estados provocaron la pérdida de territorio y debilitaron la economía otomana. La Primera Guerra Mundial agravó estos problemas. El esfuerzo bélico agotó los recursos del Imperio y exacerbó las tensiones internas. En última instancia, la guerra precipitó el colapso del Imperio Otomano y condujo a la formación de la moderna República de Turquía.

Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano optó por aliarse con las Potencias Centrales, especialmente Alemania y Austria-Hungría. Sin embargo, esta alianza no consiguió invertir el curso de la decadencia del imperio. La campaña de Galípoli de 1915, dirigida por fuerzas británicas y francesas con el apoyo de tropas australianas y neozelandesas, fue un gran intento de tomar Constantinopla y derrocar al Imperio Otomano. Aunque la campaña fracasó en última instancia, debilitó al Imperio y provocó importantes pérdidas territoriales. Además, el Imperio Otomano también se vio envuelto en conflictos con las fuerzas británicas en Oriente Próximo, especialmente en Palestina y Mesopotamia. Estas batallas supusieron más pérdidas territoriales para el imperio y debilitaron su capacidad para mantener el control sobre los territorios que le quedaban. Al final de la guerra, en virtud del Tratado de Sèvres firmado en 1920, el Imperio Otomano fue desmantelado. Sin embargo, Mustafa Kemal Atatürk, militar otomano, rechazó el tratado y lideró una guerra de independencia que desembocó en la creación de la moderna República de Turquía en 1923.

El colapso del Imperio Otomano y la redistribución de sus territorios tras la Primera Guerra Mundial alteraron radicalmente el mapa político de Oriente Próximo. Esto se consiguió mediante el Tratado de Sèvres de 1920 y el establecimiento del sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones, en virtud del cual algunas antiguas provincias del Imperio Otomano se convirtieron en territorios bajo administración francesa (como Siria y Líbano) o británica (como Irak, Palestina y Jordania). La creación de estos nuevos Estados estuvo a menudo acompañada de tensiones y conflictos, debido a la disputa de fronteras, las diferencias étnicas y religiosas y las rivalidades geopolíticas. Además, la cuestión de Palestina se convirtió en una importante fuente de conflicto en la región, que en última instancia condujo a la creación de Israel en 1948 y a los posteriores conflictos árabe-israelíes. En cuanto a Turquía, es el resultado directo de la transformación del antiguo corazón del Imperio Otomano en una república moderna bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, tras una exitosa guerra de independencia contra las fuerzas de ocupación aliadas y las fuerzas monárquicas otomanas. Estos cambios tuvieron un impacto duradero en la estabilidad política, las relaciones interestatales y el desarrollo socioeconómico de la región.

El colapso del Imperio Otomano reconfiguró la geopolítica no sólo de Oriente Próximo, sino también del sudeste de Europa. El vacío dejado por el imperio creó un terreno fértil para las rivalidades internacionales, las aspiraciones nacionalistas y los conflictos sectarios. Las nuevas fronteras trazadas tras la guerra ignoraron a menudo las realidades étnicas y religiosas sobre el terreno, lo que provocó conflictos y tensiones persistentes. Además, la división arbitraria de Oriente Medio también creó problemas de legitimidad para los nuevos Estados, que a menudo parecían construcciones artificiales a los ojos de sus ciudadanos. En el sudeste de Europa, el colapso del Imperio Otomano también fue seguido por el Tratado de Lausana en 1923, que estableció las fronteras modernas de Turquía y provocó un intercambio masivo de población entre Grecia y Turquía, creando grandes minorías tanto en Grecia como en Turquía, que siguen siendo fuente de tensiones entre ambos países. Las consecuencias de la desintegración del Imperio Otomano aún se dejan sentir hoy en día, en forma de conflictos constantes, tensiones geopolíticas y retos de desarrollo en la región.

Rusia: de la autocracia zarista a la URSS[modifier | modifier le wikicode]

La Primera Guerra Mundial afectó enormemente a Rusia. Sus enormes pérdidas, tanto de vidas humanas como de recursos, agravaron los problemas sociales y económicos que ya aquejaban al país. El descontento popular con el régimen zarista se vio exacerbado por la mala gestión de la guerra y la escasez de alimentos y artículos de primera necesidad. En este agitado contexto estalló la Revolución de Febrero de 1917, que derrocó al zar Nicolás II e instauró un gobierno provisional. Sin embargo, este nuevo gobierno fue incapaz de responder a las demandas del pueblo, en particular el fin de la participación de Rusia en la guerra y la reforma agraria. Además, se enfrentaba a la creciente oposición de los soviets, los consejos de obreros, soldados y campesinos, que habían ganado en influencia y poder. En este clima de agitación política y social se produjo la Revolución de Octubre de 1917. Liderados por Vladimir Lenin, los bolcheviques tomaron el poder y proclamaron la creación de la Rusia soviética. El nuevo régimen trató inmediatamente de poner fin a la participación de Rusia en la guerra y comenzó a aplicar reformas radicales basadas en los ideales comunistas. La Primera Guerra Mundial desempeñó un papel clave en la historia rusa, precipitando la caída del régimen zarista y allanando el camino para la creación de la Unión Soviética.

La revolución bolchevique de 1917 supuso un cambio radical en la política bélica de Rusia. Los bolcheviques, liderados por Lenin, estaban decididos a poner fin a la participación de Rusia en la guerra, que fue uno de sus principales lemas cuando tomaron el poder. Para poner en práctica esta intención, el nuevo gobierno inició negociaciones de paz con las Potencias Centrales (Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano). Estas negociaciones culminaron en el Tratado de Brest-Litovsk, firmado en marzo de 1918. Este tratado marcó la salida oficial de Rusia de la Primera Guerra Mundial, pero en términos muy duros. Rusia tuvo que renunciar a gran parte de su territorio europeo, incluidos Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. También tuvo que reconocer la independencia de Ucrania y Bielorrusia, que hasta entonces habían estado bajo control ruso. Aunque estas pérdidas territoriales fueron cuantiosas, los bolcheviques estaban convencidos de que era el precio que debían pagar para poner fin a la guerra y concentrarse en consolidar su poder en Rusia. Sin embargo, el Tratado de Brest-Litovsk fue anulado por el Armisticio de 1918, que marcó el final de la guerra, y la mayoría de los territorios perdidos fueron recuperados por Rusia.

La salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial provocó un importante cambio estratégico en el equilibrio de poder. Rusia era un aliado crucial de las Potencias Aliadas, y su retirada del conflicto permitió a las Potencias Centrales concentrar más recursos en el Frente Occidental. Esto aumentó la presión sobre los Aliados en el Frente Occidental, donde ahora se libraban la mayoría de los combates. Esto llevó a los Aliados a buscar nuevos apoyos para compensar la pérdida de Rusia. En este contexto, la entrada de Estados Unidos en la guerra en abril de 1917 desempeñó un papel crucial. Estados Unidos era una potencia emergente en aquel momento y contaba con importantes recursos en términos de población, industria y finanzas. La participación estadounidense no sólo proporcionó apoyo militar directo mediante el envío de tropas al Frente Occidental, sino también apoyo financiero y material a los Aliados. La entrada de Estados Unidos en la guerra también tuvo un gran impacto psicológico. Elevó la moral de los Aliados y contribuyó a debilitar la de las Potencias Centrales, al demostrar que los Aliados eran capaces de movilizar nuevos apoyos a pesar de las dificultades. Aunque la salida de Rusia supuso un reto para los Aliados, también contribuyó a la entrada de Estados Unidos en la guerra, que desempeñó un papel crucial en el resultado final del conflicto.

La Revolución Bolchevique transformó radicalmente Rusia. Marcó el fin del Imperio ruso e instauró un régimen comunista que tuvo un profundo impacto en todos los aspectos de la vida rusa. Políticamente, la revolución puso fin a la monarquía zarista e instauró un sistema comunista basado en el marxismo-leninismo. Esto condujo al establecimiento de un Estado unipartidista en el que el Partido Comunista ostentaba el poder absoluto. En el plano económico, el nuevo régimen nacionalizó la industria y la agricultura, poniendo fin a la propiedad privada. Este cambio radical creó una economía planificada, en la que todas las decisiones económicas eran tomadas por el gobierno. Esto tuvo consecuencias de gran alcance, con periodos de crecimiento pero también de grave escasez y crisis económicas. En términos sociales, la revolución provocó profundos cambios en la estructura social de Rusia. Las antiguas élites fueron desposeídas y a menudo perseguidas, mientras que los obreros y campesinos se convirtieron en las nuevas élites del régimen. El régimen también intentó erradicar el analfabetismo y promover la igualdad de género. Sin embargo, estas transformaciones se produjeron al precio de una gran violencia y represión política. La guerra civil que siguió a la revolución causó millones de muertos y un sufrimiento generalizado. La represión política se intensificó en los años siguientes, con purgas masivas y la creación de un estado policial. La Revolución Bolchevique transformó profundamente Rusia, conduciéndola por el camino del comunismo y marcando el comienzo de una nueva era en su historia.

Gran Bretaña: La guerra y el Imperio Británico[modifier | modifier le wikicode]

La Primera Guerra Mundial tuvo un profundo impacto en Gran Bretaña, a pesar de que los combates no tuvieron lugar en su territorio. En términos humanos, Gran Bretaña sufrió grandes pérdidas, con más de 700.000 soldados muertos y millones de heridos. Esto tuvo un efecto devastador en toda una generación y dejó una profunda huella en la sociedad británica.

La Primera Guerra Mundial permitió a Gran Bretaña expandir su imperio colonial, aunque esto se vio atenuado por los movimientos independentistas que se estaban desarrollando en muchas de sus colonias. Durante la guerra, Gran Bretaña y sus aliados se apoderaron de varias colonias alemanas, sobre todo en África y el Pacífico. Tras el Tratado de Versalles, varios de estos territorios fueron puestos bajo mandato británico por la Sociedad de Naciones. Además, con la caída del Imperio Otomano, Gran Bretaña se hizo con el control de facto de varios territorios de Oriente Próximo, como Palestina, Jordania e Irak. Estos logros se formalizaron mediante los acuerdos Sykes-Picot y el mandato de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, estas conquistas territoriales también supusieron nuevos retos para Gran Bretaña. Gestionar estos territorios y satisfacer las expectativas de autonomía y gobierno de las poblaciones locales fue a menudo una tarea compleja y difícil. Además, el coste de gestionar el imperio se sumaba a los problemas económicos a los que se enfrentaba Gran Bretaña tras la guerra. Aunque la Primera Guerra Mundial permitió a Gran Bretaña expandir su imperio, también exacerbó los retos a los que se enfrentaba, contribuyendo en última instancia a su declive en el siglo XX.

A pesar de sus éxitos territoriales, Gran Bretaña se enfrentó a importantes retos internos tras la Primera Guerra Mundial. Económicamente, la guerra había costado muy cara al país, provocando un enorme aumento de la deuda nacional. La necesidad de reembolsar estas deudas, junto con el coste de la reconstrucción y la conversión de una economía de guerra a una de paz, ejercieron una enorme presión sobre la economía británica. Además, el país se enfrentaba a una elevada inflación, un aumento del desempleo y un estancamiento del crecimiento económico. Social y políticamente, el país estaba marcado por el malestar. Después de la guerra, el movimiento obrero se radicalizó y se volvió más combativo, con una serie de grandes huelgas que desafiaron el orden social tradicional. Además, la cuestión irlandesa se hizo más acuciante, con el auge del movimiento independentista irlandés, que culminó en la Guerra de Independencia irlandesa y la partición de Irlanda en 1921. Aunque Gran Bretaña consiguió expandir su imperio colonial tras la Primera Guerra Mundial, se enfrentó a una serie de importantes desafíos dentro de sus fronteras que marcaron al país durante muchos años después del final de la guerra.

El impacto de la guerra en Europa en general[modifier | modifier le wikicode]

La Primera Guerra Mundial causó inmensas pérdidas humanas en Europa, con cerca de 10 millones de muertos, principalmente hombres. El número total de muertes directamente atribuibles a la guerra es enorme, pero la cifra se vuelve aún más trágica si tenemos en cuenta las pérdidas indirectas. Estas pérdidas indirectas se deben a factores como la desnutrición, las enfermedades, la falta de atención médica y la exposición a los elementos debido a la destrucción de viviendas e infraestructuras. Muchos civiles murieron en zonas de guerra como consecuencia de los bombardeos, los combates, los desplazamientos forzosos, el hambre y las enfermedades. Por ejemplo, la gripe española de 1918-1919 se cobró millones de vidas en todo el mundo, y muchas de estas muertes estaban directamente relacionadas con las condiciones creadas por la guerra. La Primera Guerra Mundial también provocó oleadas de refugiados y desplazamientos forzosos de población a una escala nunca vista. Los civiles desplazados a la fuerza de sus hogares sufrían a menudo malnutrición, enfermedades y otras condiciones sanitarias precarias. El impacto de la guerra en la población no se limita a los muertos. Los heridos, mutilados y traumatizados psicológicamente afectaron a millones de personas, con consecuencias duraderas para la salud de la población europea. Las "gueules cassées", como se conocía a los soldados desfigurados, se convirtieron en un símbolo conmovedor de la guerra. El impacto de la Primera Guerra Mundial en la población europea fue catastrófico, no sólo por la pérdida directa de vidas, sino también por el sufrimiento y los trastornos a largo plazo para los supervivientes y sus familias.

La pérdida masiva de vidas durante la Primera Guerra Mundial tuvo un gran impacto en la demografía europea. Muchos países vieron disminuir drásticamente su población masculina en edad de trabajar, con consecuencias a largo plazo para sus economías, sociedades y culturas. En Francia, por ejemplo, la guerra mató o hirió a gran parte de la población masculina. El resultado fue un desequilibrio demográfico entre los sexos, que condujo a una escasez de hombres en edad de trabajar y a un excedente de mujeres solteras, un fenómeno a menudo denominado "Le surplus de femmes". Además, la reducción de la población activa frenó el crecimiento económico tras la guerra. En Alemania, la guerra también causó grandes pérdidas de vidas humanas y agravó los problemas económicos y sociales existentes. Después de la guerra, Alemania vivió un periodo de agitación económica y política, con hiperinflación y creciente descontento popular, que finalmente condujo al ascenso del partido nazi. Rusia fue uno de los países más afectados por la guerra, con altas tasas de mortalidad entre soldados y civiles. La guerra, seguida de la revolución bolchevique y la guerra civil, devastó el país y provocó la pérdida masiva de vidas y desplazamientos. En el Reino Unido, la guerra también provocó grandes pérdidas de vidas, con cientos de miles de muertos y heridos. Estas pérdidas repercutieron en la sociedad británica, con una generación de hombres diezmada, la incorporación masiva de la mujer al trabajo y grandes trastornos sociales y políticos. En conjunto, la Primera Guerra Mundial dejó una huella indeleble en la demografía de Europa, con consecuencias a largo plazo para la economía, la sociedad y la política de todos los países implicados.

El término "clases huecas" hace referencia a la drástica reducción del número de hombres en edad fértil tras la Primera Guerra Mundial. Esto repercutió en la tasa de natalidad, con una reducción del número de nacimientos en las décadas de 1920 y 1930, de ahí el término "generación hueca" o "clases huecas". Las implicaciones económicas y sociales de este fenómeno fueron profundas. Desde el punto de vista económico, el descenso del número de nacimientos provocó una reducción de la población activa, lo que pudo frenar el crecimiento económico. Desde el punto de vista de la mano de obra, la pérdida de una gran parte de la generación en edad de trabajar ha provocado una escasez de trabajadores, con repercusiones en la producción industrial y agrícola. Socialmente, esta situación ha provocado un desequilibrio de género, con un aumento del número de mujeres solteras y viudas, situación que ha contribuido a transformar los roles tradicionales de género. En particular, esto ha permitido a las mujeres incorporarse más ampliamente al mercado laboral y ha fomentado la emancipación femenina. Además, el descenso de la población joven ha repercutido en las estructuras familiares y sociales, con menos jóvenes para cuidar de las generaciones mayores. Esto ha supuesto una presión adicional sobre los sistemas de protección social y puede haber contribuido a las tensiones sociales y políticas. Las "clases huecas" son un ejemplo de las consecuencias demográficas a largo plazo de la guerra, que repercutieron en la economía, la sociedad y la política de muchos países europeos durante décadas después del final de la guerra.

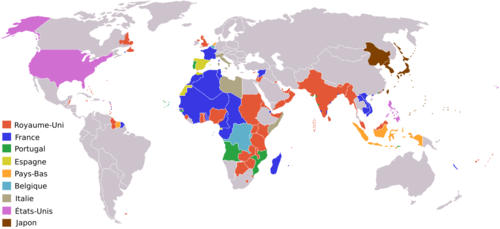

La Primera Guerra Mundial transformó profundamente el mapa de Europa y reorganizó el equilibrio de poder a escala mundial. En Europa, los imperios centrales derrotados -el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano- fueron desmantelados. Se crearon nuevos Estados-nación, como Checoslovaquia, Yugoslavia y Polonia. Se redibujaron las fronteras de muchos otros países. Estos cambios crearon a menudo tensiones y conflictos, sobre todo debido a las reivindicaciones territoriales contrapuestas y a la heterogeneidad de las poblaciones de los nuevos Estados. A escala mundial, la guerra marcó el inicio del declive de la influencia europea y la aparición de nuevas potencias. Estados Unidos, que había permanecido al margen del conflicto hasta 1917, emergió como superpotencia económica y militar. Su papel en la guerra y en las posteriores negociaciones de paz marcó su entrada en la política mundial. Además, la Revolución Rusa de 1917 marcó el nacimiento de la Unión Soviética, que se convirtió en otra superpotencia mundial a lo largo del siglo XX. El establecimiento de un régimen comunista en Rusia también creó una nueva ideología que repercutió en las relaciones y conflictos internacionales del siglo XX. La Primera Guerra Mundial no sólo fue una catástrofe humana y económica, sino que también transformó profundamente el orden político y geopolítico del mundo.

La escala de destrucción y pérdida de vidas durante la Primera Guerra Mundial trastornó las concepciones preexistentes de la sociedad y la cultura en Europa y más allá. Culturalmente, la guerra afectó profundamente a las artes y la literatura. Escritores y artistas intentaron representar los horrores de la guerra y dar sentido a esta experiencia sin precedentes. El Modernismo, que había comenzado antes de la guerra, se vio fuertemente influido por ella, con movimientos como el Dadaísmo y el Surrealismo que intentaban romper con las convenciones tradicionales y expresar el absurdo y la alienación de la experiencia bélica. A nivel filosófico e intelectual, la guerra también provocó un cuestionamiento de muchos principios fundamentales del pensamiento occidental. El optimismo decimonónico sobre el progreso, la fe en la razón y la ciencia, y la confianza en el liberalismo y el capitalismo se vieron sacudidos. Filósofos como Martin Heidegger y escritores como T.S. Eliot han explorado estos temas de desilusión y desencanto. A nivel social, la guerra también provocó un cuestionamiento de la autoridad de las élites e instituciones tradicionales. El fracaso de los gobiernos a la hora de prevenir la guerra, y su gestión de la misma, provocó una desconfianza en las instituciones y líderes políticos, militares y religiosos. Esto contribuyó al auge de los movimientos revolucionarios y de protesta social en el periodo de entreguerras. La Primera Guerra Mundial dejó un legado duradero no sólo en términos de agitación política y geopolítica, sino también de transformación cultural e intelectual.

Las devastadoras consecuencias de la Primera Guerra Mundial desencadenaron una profunda crisis que afectó a todos los aspectos de la vida, desde las artes y la filosofía hasta la política. En el campo del arte, movimientos como el dadaísmo y el surrealismo surgieron como reacción al horror y el absurdo de la guerra. El dadaísmo, por ejemplo, fue fundado en Zúrich durante la guerra por un grupo de artistas y escritores pacifistas que rechazaban los valores de la sociedad burguesa, a la que consideraban responsable de la guerra. El surrealismo, surgido después de la guerra, siguió cuestionando la lógica y la razón, explorando en su lugar el papel del subconsciente y lo irracional. A nivel filosófico, el existencialismo se convirtió en una importante escuela de pensamiento después de la guerra, haciendo hincapié en el individuo, la libertad y la autenticidad. Existencialistas como Jean-Paul Sartre y Albert Camus exploraron temas como el absurdo, la desesperación y la alienación, reflejando la angustia y la desilusión de la posguerra. Políticamente, la desilusión y la inestabilidad que siguieron a la guerra también contribuyeron al auge de movimientos políticos radicales y de extrema derecha. En las décadas de 1920 y 1930, los regímenes autoritarios llegaron al poder en varios países europeos, sobre todo en la Alemania nazi. Estos movimientos solían prometer orden y estabilidad como respuesta a la inestabilidad y la crisis de posguerra. Está claro, pues, que la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto profundo y duradero en la civilización europea, influyendo no sólo en la política y la geopolítica, sino también en el arte, la filosofía y la cultura.

Las consecuencias geopolíticas de la Primera Guerra Mundial fueron inmensas y alteraron profundamente el panorama político mundial. En primer lugar, los tratados de paz que siguieron al final de la guerra desmantelaron los imperios centrales: Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y la Rusia zarista. Los territorios de estos imperios se dividieron y se crearon nuevos Estados nacionales, como Polonia, Checoslovaquia, Austria y Hungría. Los países vencedores también adquirieron nuevos territorios y colonias. La guerra también marcó el fin del dominio europeo en los asuntos mundiales. Las potencias europeas, aunque victoriosas, estaban agotadas financiera y humanamente, y su influencia en la escena internacional empezó a declinar. Esto allanó el camino para el ascenso de Estados Unidos y la Unión Soviética, que se convirtieron en las nuevas superpotencias mundiales de la posguerra. Por último, la guerra también cambió las alianzas y las relaciones internacionales. El sistema de alianzas que había desempeñado un papel en el desencadenamiento de la guerra fue sustituido por la Sociedad de Naciones, una organización internacional diseñada para prevenir futuros conflictos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las tensiones y rivalidades persistieron, desembocando finalmente en la Segunda Guerra Mundial unas décadas más tarde. La Primera Guerra Mundial transformó la geopolítica mundial, con efectos que reverberaron a lo largo del siglo XX.

La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto económico devastador en los países europeos. Para financiar la guerra, muchos gobiernos pidieron grandes préstamos y emitieron moneda. Esto provocó una elevada inflación, que erosionó el valor del dinero y dificultó el reembolso de las deudas. Como resultado, después de la guerra, muchos países se encontraron con enormes deudas públicas. La guerra también causó una destrucción significativa de la infraestructura industrial y agrícola de Europa, lo que provocó una fuerte caída de la producción. Para compensar esta pérdida, muchos países tuvieron que importar bienes, lo que contribuyó al aumento de la deuda. Además, como millones de soldados volvieron a la vida civil después de la guerra, el desempleo aumentó considerablemente. Al mismo tiempo, la demanda de bienes de guerra cayó en picado, lo que provocó despidos masivos en la industria. Todos estos factores -inflación, deuda, caída de la producción y desempleo- condujeron a una depresión económica en muchos países después de la guerra. Esta situación se vio agravada por las reparaciones de guerra impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles, que supusieron una carga económica adicional. La reconstrucción económica tras la Primera Guerra Mundial fue, por tanto, un proceso largo y difícil, aún más complejo por la Gran Depresión de los años treinta. En muchos países se tardó varias décadas en volver a los niveles de prosperidad anteriores a la guerra.

Conferencia de Paz: de la visión de Wilson a los tratados[modifier | modifier le wikicode]

La Conferencia de Paz de París estuvo dominada por los "Cuatro Grandes": el Presidente estadounidense Woodrow Wilson, el Primer Ministro británico David Lloyd George, el Primer Ministro francés Georges Clemenceau y el Primer Ministro italiano Vittorio Orlando. Japón también estuvo representado, pero con menos influencia.

Las naciones derrotadas -Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano- no fueron invitadas a participar en los debates iniciales de la conferencia. De hecho, a Alemania sólo se le permitió enviar una delegación a París cuando el Tratado de Versalles estaba prácticamente ultimado. Cuando los delegados alemanes vieron el tratado, quedaron horrorizados por las duras condiciones y las cuantiosas reparaciones que imponía a Alemania. Del mismo modo, Austria-Hungría y el Imperio Otomano no participaron en los debates que condujeron a la redefinición de sus fronteras y la creación de nuevos Estados en sus antiguos territorios. Las decisiones se tomaron sin su consentimiento, lo que provocó fuertes protestas y resentimiento. Esta exclusión de las naciones derrotadas de las conversaciones de paz es una de las razones por las que los tratados de paz que se firmaron al final de la Conferencia de Paz de París fueron ampliamente percibidos como injustos y contribuyeron a sembrar las semillas de futuros conflictos, incluida la Segunda Guerra Mundial.

Los "Cuatro Grandes" eran los líderes de las cuatro principales naciones aliadas: el Presidente estadounidense Woodrow Wilson, el Primer Ministro británico David Lloyd George, el Primer Ministro francés Georges Clemenceau y el Primer Ministro italiano Vittorio Emanuele Orlando. Estos líderes desempeñaron el papel más importante en las negociaciones y la toma de decisiones durante la conferencia de paz. El Presidente Wilson fue una figura clave en la conferencia y presentó su famoso "Programa de Catorce Puntos", que incluía ideas para promover la paz, entre ellas la libertad de los mares, la autodeterminación de los pueblos y la creación de una asociación general de naciones, que más tarde se convertiría en la Sociedad de Naciones. El Primer Ministro Clemenceau, apodado el "Tigre", representaba la postura francesa que pretendía garantizar la seguridad de Francia frente a cualquier futura agresión alemana. Quería importantes reparaciones de guerra por parte de Alemania y la desmilitarización de la frontera alemana con Francia. David Lloyd George, Primer Ministro británico, intentó encontrar un equilibrio entre las exigencias de Clemenceau y los ideales de Wilson. Quería un acuerdo de paz justo, pero también le preocupaba no humillar a Alemania hasta el punto de provocar un futuro conflicto. Vittorio Emanuele Orlando representaba a Italia. Insistió principalmente en obtener los territorios prometidos a Italia por el Pacto de Londres de 1915, aunque tuvo menos influencia en las decisiones finales que los otros tres. Japón, aunque miembro de la Entente y presente en la conferencia, no desempeñó un papel tan destacado. Su principal objetivo era conservar los territorios y posesiones que había adquirido durante la guerra, sobre todo en China y el Pacífico.

El presidente Woodrow Wilson tenía una agenda muy clara para la conferencia, que detalló en su famoso "Programa de Catorce Puntos". Estos puntos pretendían establecer una paz justa y duradera después de la guerra, e incluían principios como la libertad de los mares, el fin del secreto diplomático, el desarme, la autodeterminación de los pueblos y el retorno a unas fronteras pacíficas. El decimocuarto punto de Wilson era especialmente significativo, ya que proponía la creación de una "asociación general de naciones", que más tarde se convertiría en la Sociedad de Naciones. Esta propuesta fue aprobada y se fundó la Sociedad de Naciones como organización internacional dedicada al mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales. Irónicamente, sin embargo, a pesar del papel clave de Wilson en la creación de la Sociedad de Naciones, Estados Unidos nunca se unió a ella debido a la oposición del Senado estadounidense. Aunque los ideales de Wilson tuvieron una gran influencia en la conferencia y en los tratados de paz resultantes, no todos sus puntos se aplicaron plenamente. Algunos de los aliados de Wilson, en particular Francia y Gran Bretaña, tenían objetivos diferentes, y la conferencia estuvo marcada por compromisos y complejas negociaciones entre las distintas partes.

Los Catorce Puntos de Wilson[modifier | modifier le wikicode]

En enero de 1918, el presidente estadounidense Woodrow Wilson se dirigió al Congreso de los Estados Unidos con un plan detallado para garantizar una paz duradera y la estabilidad mundial tras el devastador horror de la Primera Guerra Mundial.[4] Este plan, conocido como los Catorce Puntos de Wilson, esbozaba una serie de propuestas ambiciosas y visionarias que redefinirían las relaciones internacionales. El núcleo de estas propuestas era un llamamiento urgente a una reducción significativa del armamento a un nivel estrictamente limitado a las necesidades de la seguridad nacional. Wilson lo consideraba un paso necesario para reducir las tensiones y evitar la escalada militar que había precedido a la guerra. Además, Wilson defendió el derecho de los pueblos a la autodeterminación, subrayando que cada nación debía ser libre de determinar su propia soberanía y destino político. Este principio pretendía desmantelar el antiguo sistema de imperios y colonias y promover la libertad y la igualdad entre las naciones. La propuesta de la libre navegación de los barcos en tiempos de paz formaba parte del objetivo más amplio de Wilson de promover el libre comercio y la cooperación económica internacional, contribuyendo así a unir a las naciones por intereses mutuos y a evitar los conflictos. Por último, quizá el punto más innovador de Wilson fue su llamamiento a la creación de una organización internacional. Este organismo se encargaría de mantener la paz mundial previniendo futuros conflictos mediante la negociación y el diálogo. Esta visión condujo finalmente a la creación de la Sociedad de Naciones, sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en las Naciones Unidas.

La visión de futuro y ambiciosa de Wilson, plasmada en sus "Catorce Puntos", propulsó realmente al Presidente estadounidense al centro del escenario durante las negociaciones de la conferencia de paz. Estas propuestas marcaron sin duda un punto de inflexión en los planteamientos tradicionales de la diplomacia y fueron aclamadas por su audacia innovadora. Sin embargo, es crucial reconocer que no todos los "Catorce Puntos" encontraron favor en los acuerdos finales de la conferencia. De hecho, algunas de las ideas más progresistas de Wilson se vieron contrarrestadas por la resistencia y las realidades políticas expresadas por las demás potencias en la mesa de negociaciones. Esto actuó como un freno a la realización de todo su programa de paz. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, el impacto de los "Catorce Puntos" en el panorama de la diplomacia internacional fue significativo e innegable. La propuesta de Wilson no sólo reforzó la estatura de Estados Unidos como líder en los asuntos mundiales, sino que también marcó el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. De hecho, tras la Primera Guerra Mundial, empezó a surgir un nuevo orden mundial, configurado en gran parte por los ideales de Wilson. Estos principios de autodeterminación, libre comercio y diálogo multilateral para la resolución pacífica de conflictos se convirtieron en elementos fundamentales de la gobernanza mundial, demostrando el impacto duradero de la visión de Wilson.

Los Catorce Puntos de Wilson eran propuestas exhaustivas y de gran alcance, que abordaban tanto las cuestiones directamente relacionadas con la resolución de la Primera Guerra Mundial como los problemas más generales que provocaron el estallido del conflicto. Estas propuestas pretendían crear un orden mundial más equitativo y estable, y hacían hincapié en la necesidad de una colaboración internacional para lograrlo. Fue en este contexto en el que Estados Unidos, relativamente ajeno a la devastación y la pérdida de vidas infligidas por los conflictos europeos, aspiró a posicionarse como un actor central en la Conferencia de Paz. Este deseo se sustentaba en un clima económico favorable que les permitía asumir el papel de mediador moralizador, reforzado por la audaz visión de los Catorce Puntos de Wilson. Sin embargo, esta pretensión estadounidense de hegemonía diplomática no fue unánimemente bien acogida por las demás naciones participantes en la Conferencia. Francia y el Reino Unido, en particular, que habían sufrido considerables pérdidas humanas y materiales durante la guerra, estaban más preocupados por defender sus intereses nacionales y garantizar su seguridad futura. A pesar de estas diferencias de perspectiva y objetivos, la influencia de Estados Unidos durante la Conferencia de Paz de París sigue siendo innegable. Desempeñó un papel esencial en la definición de los contornos de un nuevo orden mundial surgido al término de la Primera Guerra Mundial. Su influencia contribuyó a dar forma a una nueva era de cooperación internacional, guiada en parte por los principios establecidos en los Catorce Puntos de Wilson.

La propuesta de los Catorce Puntos del Presidente Wilson se estructuraba en torno a tres ejes centrales:

- La primera categoría de puntos pretendía establecer una mayor transparencia y equidad en las relaciones internacionales. Esto incluía la promoción de una diplomacia abierta, la eliminación de los acuerdos secretos, la libertad de los mares, la igualdad de condiciones comerciales y el control de armamentos. Estos puntos se basaban en la convicción de que la paz y la estabilidad mundiales sólo podrían alcanzarse mediante la promoción de normas internacionales justas y transparentes.

- La segunda categoría se refería a la reestructuración de la Europa de posguerra. Varios puntos proponían cambios territoriales específicos, basados en el principio de la autodeterminación de los pueblos, como la restauración de Bélgica y Francia, el ajuste de las fronteras de Italia, la autonomía de los pueblos del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano y la creación de un Estado polaco independiente.

- Finalmente, el último punto preveía la creación de una organización internacional dedicada a la resolución pacífica de conflictos. Así nació la Sociedad de Naciones, una institución destinada a mantener la paz mundial y resolver pacíficamente las disputas internacionales, con el fin de evitar que se repitieran los horrores de la Primera Guerra Mundial.

Puntos destinados a establecer la transparencia y la justicia en las relaciones internacionales[modifier | modifier le wikicode]

Los primeros puntos de los Catorce Puntos de Wilson pretendían fomentar la transparencia y la justicia en las relaciones internacionales. Estos principios se basaban en la creencia de que la paz y la estabilidad mundiales sólo podían lograrse mediante una diplomacia abierta y unas relaciones justas entre las naciones.

La abolición de la diplomacia secreta[modifier | modifier le wikicode]

Wilson creía firmemente que la diplomacia secreta, que había sido una característica importante de la política europea antes de la Primera Guerra Mundial, había contribuido a la inestabilidad y la desconfianza que finalmente condujeron a la guerra. Por ello, en sus Catorce Puntos, defendía que todas las negociaciones diplomáticas debían llevarse a cabo abiertamente y en público. La abolición de la diplomacia secreta, tal como él la concebía, pretendía aportar mayor claridad y transparencia a las relaciones internacionales. Revelar abiertamente los términos de los tratados y acuerdos evitaría el tipo de malentendidos y sospechas que a menudo han envenenado las relaciones entre naciones. Además, garantizaría que las acciones de los gobiernos fueran responsables ante sus ciudadanos y ante el mundo en general. Esta visión rompía con la práctica diplomática tradicional y representaba un cambio fundamental en la forma de llevar los asuntos internacionales. Era un intento de crear un nuevo orden mundial basado en la confianza mutua y la cooperación, en lugar de la rivalidad y la competencia. Aunque la idea fue revolucionaria en su momento, se encontró con una considerable resistencia por parte de quienes creían que la diplomacia secreta era una herramienta necesaria para proteger los intereses nacionales. En consecuencia, aunque la idea de una mayor transparencia en la diplomacia fue ganando terreno, la realidad de la diplomacia internacional no siempre siguió el ideal de Wilson.

Libertad de los mares[modifier | modifier le wikicode]

Wilson creía firmemente que la diplomacia secreta, que había sido una característica importante de la política europea antes de la Primera Guerra Mundial, había contribuido a la inestabilidad y la desconfianza que finalmente condujeron a la guerra. Por ello, en sus Catorce Puntos, defendía que todas las negociaciones diplomáticas debían llevarse a cabo abiertamente y en público. La abolición de la diplomacia secreta, tal como él la concebía, pretendía aportar mayor claridad y transparencia a las relaciones internacionales. Revelar abiertamente los términos de los tratados y acuerdos evitaría el tipo de malentendidos y sospechas que a menudo han envenenado las relaciones entre naciones. Además, garantizaría que las acciones de los gobiernos fueran responsables ante sus ciudadanos y ante el mundo en general. Esta visión rompía con la práctica diplomática tradicional y representaba un cambio fundamental en la forma de llevar los asuntos internacionales. Era un intento de crear un nuevo orden mundial basado en la confianza mutua y la cooperación, en lugar de la rivalidad y la competencia. Aunque la idea fue revolucionaria en su momento, se encontró con una considerable resistencia por parte de quienes creían que la diplomacia secreta era una herramienta necesaria para proteger los intereses nacionales. En consecuencia, aunque la idea de una mayor transparencia en la diplomacia fue ganando terreno, la realidad de la diplomacia internacional no siempre siguió el ideal de Wilson.

La eliminación de las barreras económicas entre las naciones[modifier | modifier le wikicode]

La eliminación de las barreras económicas era una parte fundamental de los Catorce Puntos de Wilson, cuyo objetivo era fomentar la economía mundial y alentar la interdependencia pacífica entre las naciones. Wilson apoyaba la idea de que el comercio libre y abierto entre las naciones contribuiría a la paz y la prosperidad mundiales. Sin embargo, esta visión encontró una considerable resistencia por parte de algunos países. Muchos Estados, sobre todo los que pretendían proteger sus propias industrias nacionales, temían que la liberalización del comercio condujera al dominio económico de los países más fuertes e industrializados. Les preocupaba que la supresión de aranceles y cuotas de importación pudiera exponer sus economías a una competencia extranjera potencialmente devastadora. Estos temores eran especialmente agudos entre las naciones más pequeñas o económicamente vulnerables. También se temía que la reducción de las barreras comerciales condujera a una mayor desigualdad económica, favoreciendo los intereses de los países más ricos y poderosos a expensas de los países en desarrollo. A pesar de estas controversias, la idea de eliminar las barreras económicas ha seguido desempeñando un papel importante en el desarrollo de la política económica internacional. Esto influyó en la formación de organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y finalmente condujo a la creación de la Organización Mundial del Comercio.

La garantía de la soberanía nacional y la independencia política[modifier | modifier le wikicode]

La garantía de la soberanía nacional y la independencia política constituían el núcleo de los Catorce Puntos de Wilson. En una época marcada por el imperialismo colonial y los acuerdos territoriales, esta propuesta pretendía ser una ruptura radical. El principio central de esta idea era que cada estado tenía derecho a la autodeterminación, a su propio gobierno, sin intervención ni dominación externas. Esta filosofía se oponía firmemente a las prácticas de conquista territorial y soberanía forzosa. Wilson también abogó por la protección de los derechos de las minorías nacionales, un concepto muy descuidado en las relaciones internacionales de la época. Además, el Presidente estadounidense preveía el establecimiento de medios pacíficos de resolución de los conflictos internacionales para evitar el estallido de guerras destructivas y garantizar el respeto de la soberanía de cada nación. Este concepto innovador prefiguró la posterior aparición de instituciones internacionales destinadas a regular pacíficamente las relaciones entre los Estados. El objetivo de esta visión era construir un nuevo orden mundial, justo y equitativo, basado en el respeto de los derechos soberanos de cada país. Se trataba de abandonar las políticas imperialistas y colonialistas que habían caracterizado las relaciones internacionales hasta entonces. Este punto concreto se incorporó a la sucesión de compromisos internacionales, como demuestra la Carta de las Naciones Unidas.

Puntos destinados a reorganizar Europa tras la guerra[modifier | modifier le wikicode]

Los puntos destinados a reorganizar la Europa de posguerra constituían una parte importante de los Catorce Puntos de Wilson.

Retirada de las fuerzas militares alemanas de los territorios ocupados[modifier | modifier le wikicode]

La retirada de las fuerzas militares alemanas de los territorios ocupados fue también un punto importante de los Catorce Puntos de Wilson. El objetivo era poner fin a la ocupación alemana de muchos territorios en Europa, especialmente en Bélgica, Francia y otros países, y restablecer la independencia de estos estados. La devolución de Alsacia-Lorena a Francia fue uno de los puntos clave de los Catorce Puntos de Wilson. Alsacia-Lorena era una región de Francia que había sido anexionada por Alemania en 1871, tras la guerra franco-prusiana. Durante la Primera Guerra Mundial, la región se convirtió en un punto de discordia entre Francia y Alemania, con violentos enfrentamientos en la zona. Como parte de los Catorce Puntos, Wilson trató de resolver esta cuestión solicitando la devolución de Alsacia-Lorena a Francia. Esta decisión fue bien acogida por los franceses y contribuyó a reforzar la posición de Wilson como líder internacional. Wilson también pidió la devolución de los territorios anexionados u ocupados ilegalmente y la evacuación de las fuerzas militares alemanas de todas las zonas controladas por Alemania. De este modo, pretendía restablecer un orden internacional basado en el respeto de la soberanía de los estados y la integridad territorial. Esta propuesta fue ampliamente apoyada por los Aliados durante la Primera Guerra Mundial, y se incorporó a los acuerdos de paz que siguieron a la guerra, especialmente el Tratado de Versalles. Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones fue difícil y controvertida, sobre todo en lo que respecta a las reparaciones de guerra exigidas a Alemania y a las consecuencias de la guerra sobre las fronteras y las minorías nacionales en Europa.

Reducción de las fronteras nacionales en Europa[modifier | modifier le wikicode]

La idea de Wilson de reducir las fronteras nacionales en Europa era en realidad más una cuestión de redefinir o redibujar las fronteras basándose en el principio de la autodeterminación de los pueblos. Su idea no era reducir el tamaño o el número de Estados nación, sino garantizar que las fronteras estatales se correspondieran lo más posible con las fronteras étnicas o lingüísticas. Sostenía que los pueblos de Europa debían poder elegir su propia forma de gobierno y lealtad nacional. Como resultado, algunas fronteras nacionales de Europa se modificaron o redefinieron tras la Primera Guerra Mundial, a menudo en consonancia con las propuestas de Wilson. Por ejemplo, se restauró la independencia de Polonia, con acceso al mar para garantizar su independencia económica, y se crearon nuevos estados como Checoslovaquia y Yugoslavia a partir de los antiguos imperios centrales. No todas las propuestas de Wilson se llevaron plenamente a la práctica, y algunos estados expresaron reservas u oposición a algunas de sus ideas. En particular, la idea de la autodeterminación de los pueblos fue criticada por su potencial para crear nuevas tensiones y conflictos, debido a las numerosas minorías nacionales que vivían en Estados donde no constituían la mayoría.

La cuestión de la reorganización de las fronteras nacionales en Europa fue un tema importante a lo largo del siglo XX. Sobre todo después de las dos guerras mundiales, cuando los imperios austrohúngaro y otomano se desintegraron, dando lugar a la creación de nuevos Estados y a la redefinición de las fronteras geográficas. Este proceso resultó complejo y a menudo controvertido, ya que supuso conciliar intereses nacionales divergentes, reivindicaciones territoriales contrapuestas y diversas identidades culturales y étnicas. Tras la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, el principio de autodeterminación de Wilson se utilizó como guía para redibujar el mapa de Europa. Esto condujo a la creación de nuevas naciones independientes como Checoslovaquia y Yugoslavia, y a la resurrección de Polonia. Sin embargo, estos cambios también generaron conflictos y tensiones, ya que a menudo implicaron el desplazamiento de poblaciones y reivindicaciones territoriales conflictivas. Del mismo modo, tras la Segunda Guerra Mundial, la redefinición de las fronteras en Europa fue un proceso delicado, que dio lugar a numerosos conflictos y disputas territoriales. Por ejemplo, la cuestión del futuro de Prusia Oriental, Silesia y los Sudetes, por citar sólo algunos ejemplos, fue fuente de tensiones y conflictos persistentes. La reorganización de las fronteras nacionales en Europa ha sido y sigue siendo un tema delicado y complejo. Requiere un planteamiento cuidadoso y equilibrado, que tenga en cuenta las aspiraciones, los derechos y los intereses de las distintas partes implicadas, al tiempo que trata de mantener la paz y la estabilidad en Europa.

Garantizar la soberanía y la autonomía de los pueblos oprimidos[modifier | modifier le wikicode]

La afirmación de la soberanía y la autonomía de los pueblos oprimidos era una parte esencial de los Catorce Puntos de Wilson. Wilson sostenía firmemente que una paz duradera sólo podía lograrse mediante el respeto de los derechos de los pueblos oprimidos a la autodeterminación, es decir, a decidir su propio destino político y social. En consecuencia, pedía el reconocimiento de la autonomía y la soberanía de muchos grupos étnicos y nacionales que entonces estaban subordinados a potencias extranjeras. Entre estas poblaciones se encontraban las de Europa Central y Oriental, que estaban bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro, y las de los Balcanes, que vivían bajo el yugo del Imperio Otomano. Wilson también contempló la cuestión de la autodeterminación para los pueblos de África y Asia, que estaban bajo el yugo del colonialismo europeo. Sin embargo, hay que señalar que la aplicación del principio de autodeterminación en estas regiones tropezó con una fuerte resistencia, sobre todo por parte de las potencias coloniales, reacias a renunciar a su control sobre estos territorios. Al final, la promesa de la autodeterminación fue un objetivo noble, pero su aplicación resultó ser un gran desafío, a menudo obstaculizado por intereses geopolíticos divergentes y realidades históricas y culturales complejas. Sin embargo, a pesar de estos retos, el principio sentó las bases de un nuevo marco para las relaciones internacionales, basado en el respeto del derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.