Los costes sociales de la Revolución Industrial

Basado en un curso de Michel Oris[1][2]

Estructuras agrarias y sociedad rural: análisis del campesinado europeo preindustrial ● El régimen demográfico del Antiguo Régimen: la homeostasis ● Evolución de las estructuras socioeconómicas en el siglo XVIII: del Antiguo Régimen a la Modernidad ● Orígenes y causas de la revolución industrial inglesa ● Mecanismos estructurales de la revolución industrial ● La difusión de la revolución industrial en la Europa continental ● La revolución industrial más allá de Europa: Estados Unidos y Japón ● Los costes sociales de la Revolución Industrial ● Análisis histórico de las fases cíclicas de la primera globalización ● Dinámica de los mercados nacionales y globalización del comercio de productos ● La formación de sistemas migratorios globales ● Dinámica e impactos de la globalización de los mercados monetarios : El papel central de Gran Bretaña y Francia ● La transformación de las estructuras y relaciones sociales durante la Revolución Industrial ● Los orígenes del Tercer Mundo y el impacto de la colonización ● Fracasos y obstáculos en el Tercer Mundo ● Cambios en los métodos de trabajo: evolución de las relaciones de producción desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX ● La edad de oro de la economía occidental: los treinta gloriosos años (1945-1973) ● La evolución de la economía mundial: 1973-2007 ● Los desafíos del Estado del bienestar ● En torno a la colonización: temores y esperanzas de desarrollo ● Tiempo de rupturas: retos y oportunidades en la economía internacional ● Globalización y modos de desarrollo en el "tercer mundo"

Durante el siglo XIX, Europa fue testigo de una profunda metamorfosis -la Revolución Industrial- marcada por un crecimiento económico sin precedentes y un impulso hacia la modernidad. Sin embargo, este periodo de crecimiento e innovación también fue sinónimo de tumultuosas transformaciones sociales y considerables retos humanitarios. Si nos adentramos en las ciudades inglesas de la década de 1820, caminamos por los humeantes talleres de Le Creusot en la década de 1840 o nos asomamos a las oscuras callejuelas de Bélgica Oriental en la década de 1850, observaremos un contraste asombroso: el progreso tecnológico y la prosperidad se codean con una precariedad exacerbada y una urbanización caótica.

Urbanización desenfrenada, viviendas insalubres, enfermedades endémicas y condiciones de trabajo deplorables definían la vida cotidiana de muchos trabajadores, con una esperanza de vida que descendía drásticamente hasta los 30 años en los centros industriales. Gente dura y audaz abandonó el campo para lanzarse en brazos de la voraz industria, lo que contribuyó a una relativa mejora de la mortalidad en las zonas rurales, pero a costa de una abrumadora existencia urbana. La influencia mortífera del medio ambiente era aún más perniciosa que los rigores del trabajo fabril.

En medio de esta época de desigualdad flagrante, epidemias como la del cólera pusieron de manifiesto los fallos de la sociedad moderna y la vulnerabilidad de las poblaciones desfavorecidas. La reacción social y política a esta crisis sanitaria, desde la represión de los movimientos obreros hasta el miedo burgués a la insurrección, puso de manifiesto una creciente división entre las clases. Esta división ya no estaba dictada por la sangre, sino por el estatus social, reforzando una jerarquía que marginaba aún más a los trabajadores.

En este contexto, los escritos de pensadores sociales como Eugène Buret se convierten en conmovedores testamentos de la era industrial, expresando tanto la crítica a una modernidad alienante como la esperanza de una reforma que integre a todos los ciudadanos en el tejido de una comunidad política y social más justa. Estas reflexiones históricas nos ofrecen una perspectiva sobre la complejidad del cambio social y los retos permanentes de la equidad y la solidaridad humana.

Los nuevos espacios[modifier | modifier le wikicode]

Cuencas industriales y ciudades[modifier | modifier le wikicode]

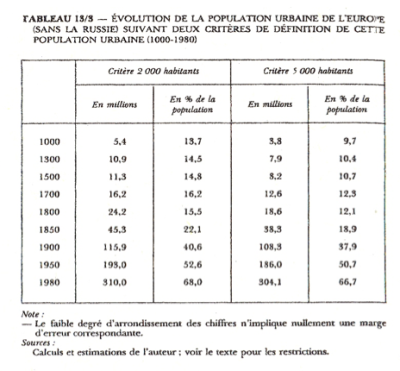

Este cuadro ofrece una panorámica histórica del crecimiento de la población urbana en Europa, excluida Rusia, a lo largo de los siglos, destacando dos umbrales de población para definir una ciudad: las de más de 2.000 habitantes y las de más de 5.000 habitantes. A principios del segundo milenio, hacia el año 1000, Europa ya contaba con una proporción significativa de su población viviendo en zonas urbanas. Las ciudades de más de 2.000 habitantes albergaban a 5,4 millones de personas, lo que representaba el 13,7% de la población total. Si subimos el umbral a 5.000 habitantes, nos encontramos con 5,8 millones de personas, que representan el 9,7% de la población. A medida que nos acercamos a 1.500, observamos un ligero aumento proporcional de la población urbana. En las ciudades de más de 2.000 habitantes, asciende a 10,9 millones, es decir, el 14,5% de la población. En las ciudades de más de 5.000 habitantes, la cifra asciende a 7,9 millones, lo que equivale al 10,4% de la población total. El impacto de la Revolución Industrial se hizo claramente visible en 1800, con un salto significativo en el número de habitantes de las ciudades. En las ciudades de más de 2.000 habitantes vivían 26,2 millones de personas, que representaban ya el 16,2% de la población total. En las ciudades de más de 5.000 habitantes, la cifra asciende a 18,6 millones, lo que representa el 12,5% de la población. La urbanización se acelera aún más a mediados del siglo XIX, y en 1850 viven 45,3 millones de personas en ciudades de más de 2.000 habitantes, lo que corresponde al 22,1% de la población total. En las ciudades de más de 5.000 habitantes vivían 38,3 millones de personas, es decir, el 18,9% de la población. El siglo XX marcó un punto de inflexión con la urbanización masiva. En 1950, la población de las ciudades de más de 2.000 habitantes ascendía a 193,0 millones, lo que representaba una mayoría del 53,6% de la población total. Las ciudades de más de 5.000 habitantes no se quedaban atrás, con una población de 186,0 millones, es decir, el 50,7% de todos los europeos. Por último, en 1980 el fenómeno urbano alcanzó nuevas cotas, con 310,0 millones de europeos viviendo en ciudades de más de 2.000 habitantes, lo que representa el 68,0% de la población. La cifra correspondiente a las ciudades de más de 5.000 habitantes era de 301,1 millones, equivalente al 66,7% de la población. El cuadro revela, pues, una transición espectacular de una Europa predominantemente rural a otra predominantemente urbana, proceso que se aceleró con la industrialización y continuó a lo largo del siglo XX.

Según el historiador económico Paul Bairoch, la sociedad del Antiguo Régimen se caracterizaba por un límite natural de la población urbana en torno al 15% de la población total. Esta idea se deriva de la observación de que, hasta 1800, la inmensa mayoría de la población -entre el 70% y el 75%, e incluso el 80% durante los meses de invierno, cuando la actividad agrícola se ralentizaba- tenía que trabajar en la agricultura para producir suficientes alimentos. La producción de alimentos limitaba así el tamaño de las poblaciones urbanas, ya que los excedentes agrícolas tenían que alimentar a los habitantes de las ciudades, que a menudo eran considerados "parásitos" porque no contribuían directamente a la producción agrícola. La población que no se dedicaba a la agricultura, en torno al 25-30%, se repartía entre otros sectores de actividad. Pero no todos eran habitantes urbanos; algunos vivían y trabajaban en zonas rurales, como los párrocos y otros profesionales. Esto significa que la proporción de la población que podía vivir en la ciudad sin sobrecargar la capacidad productiva de la agricultura era de un 15% como máximo. Esta cifra no se debía a ninguna legislación formal, sino que representaba una limitación económica y social dictada por el nivel de desarrollo agrícola y tecnológico de la época. Con la llegada de la revolución industrial y los avances de la agricultura, aumentó la capacidad de las sociedades para alimentar a poblaciones urbanas más numerosas, lo que permitió rebasar ese límite hipotético y allanó el camino a una urbanización creciente.

El paisaje demográfico y social de Europa ha experimentado cambios considerables desde mediados del siglo XIX. Hacia 1850, los inicios de la industrialización empezaron a alterar el equilibrio entre la población rural y la urbana. Los avances tecnológicos en la agricultura empezaron a reducir la cantidad de mano de obra necesaria para producir alimentos, y la expansión de las fábricas en las ciudades empezó a atraer a trabajadores del campo. Sin embargo, incluso con estos cambios, los campesinos y la vida rural seguían predominando a finales del siglo XIX. La mayor parte de la población europea seguía viviendo en comunidades agrícolas, y sólo poco a poco fueron creciendo las ciudades y urbanizándose las sociedades. No fue hasta mediados del siglo XX, sobre todo en la década de 1950, cuando se produjo un cambio importante: la tasa de urbanización en Europa superó el umbral del 50%. Esto marcó un punto de inflexión, indicando que, por primera vez en la historia, la mayoría de la población vivía en ciudades y no en zonas rurales. Hoy, con una tasa de urbanización superior al 70%, las ciudades se han convertido en el entorno vital dominante en Europa. Inglaterra, con ciudades como Manchester y Birmingham, fue el punto de partida de este cambio, seguida de otras regiones industriales como el Ruhr en Alemania y el norte de Francia, ambas ricas en recursos e industrias que atraían a grandes plantillas. Estas regiones fueron los centros neurálgicos de la actividad industrial y sirvieron de modelo para la expansión urbana en todo el continente.

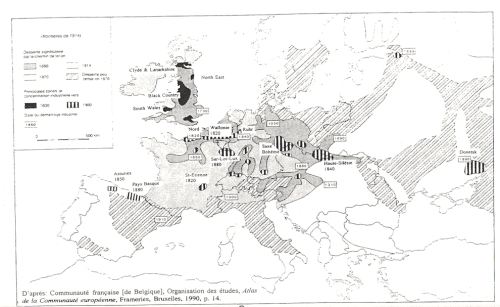

Este mapa es una representación gráfica de Europa en la era preindustrial, en la que se destacan las zonas que constituían importantes centros industriales antes de la Primera Guerra Mundial. Destaca la intensidad y especialización de las actividades industriales mediante distintos símbolos y patrones que identifican los tipos de industria predominantes en cada región. Las zonas oscuras marcadas con símbolos de altos hornos y minas de carbón indican cuencas industriales centradas en la metalurgia y la minería. Lugares como el Ruhr, el norte de Francia, Silesia, la región belga del País Negro y el sur de Gales destacan como centros industriales clave, mostrando la importancia del carbón y el acero en la economía europea de la época. Las zonas con rayas indican las regiones donde la industria textil y la ingeniería mecánica estaban fuertemente representadas. Esta distribución geográfica demuestra que la industrialización no fue uniforme, sino que se concentró en determinados lugares, en función de los recursos disponibles y la inversión de capital. Los rasgos distintivos denotan regiones especializadas en hierro y acero, sobre todo Lorena y partes de Italia y España, lo que sugiere que la industria siderúrgica también estaba muy extendida, aunque era menos dominante que la del carbón. Los símbolos marítimos, como los barcos, se sitúan en zonas como el noreste de Inglaterra, lo que sugiere la importancia de la construcción naval, acorde con la expansión de los imperios coloniales europeos y el comercio internacional. Este mapa ilustra de forma sorprendente cómo la Revolución Industrial cambió el paisaje económico y social de Europa. Las regiones industriales identificadas fueron probablemente focos de migración interna que atrajeron a trabajadores del campo a las ciudades en expansión. Esto tuvo un profundo efecto en la estructura demográfica, provocando una rápida urbanización, el desarrollo de las clases trabajadoras y la aparición de nuevos retos sociales como la contaminación y la infravivienda. El mapa pone de relieve la desigualdad del desarrollo industrial en todo el continente, reflejo de las disparidades regionales surgidas en términos de oportunidades económicas, condiciones de vida y crecimiento demográfico. Estas regiones industriales ejercieron una influencia decisiva en las trayectorias económicas y sociales de sus respectivos países, influencia que perduró mucho más allá de la era industrial clásica.

El mapa histórico de la Europa preindustrial muestra dos tipos principales de regiones industriales que fueron cruciales para la transformación económica y social del continente: los "países negros" y las ciudades textiles. Los "países negros" están representados por zonas oscurecidas con iconos de altos hornos y minas. Estas regiones eran el corazón de la industria pesada, centrada principalmente en la extracción de carbón y la producción de acero. El carbón era la base de la economía industrial, ya que alimentaba las máquinas y fábricas que sustentaron la Revolución Industrial. Regiones como el Ruhr en Alemania, el norte de Francia, Silesia y el País Negro en Bélgica fueron notables centros industriales, caracterizados por una densa concentración de actividades relacionadas con el carbón y el acero. Por el contrario, las ciudades textiles, indicadas por zonas rayadas, se especializaron en la producción de tejidos, un sector que también fue vital durante la Revolución Industrial. Estas ciudades aprovecharon la mecanización para producir tejidos en masa, lo que las elevó a la categoría de grandes centros industriales. La revolución textil comenzó en Inglaterra y se extendió rápidamente a otras partes de Europa, dando lugar a numerosas ciudades industriales centradas en la hilatura y el tejido. La distinción entre estos dos tipos de regiones industriales es crucial. Mientras que los países negros se caracterizaban a menudo por la contaminación, las difíciles condiciones de trabajo y un importante impacto medioambiental, las ciudades textiles, aunque también tenían sus propios retos sociales y sanitarios, eran en general menos contaminantes y podían tener un carácter más disperso, ya que las fábricas textiles requerían menos concentración de recursos pesados que los altos hornos y las minas. Así pues, el mapa pone de relieve no sólo la distribución geográfica de la industrialización, sino también la diversidad de industrias que componían el tejido económico de la Europa de la época. Cada una de estas regiones tuvo efectos sociales distintos, que influyeron en la vida de los trabajadores, la estructura de las clases sociales, la urbanización y la evolución de las sociedades urbanas y rurales en el contexto de la Revolución Industrial.

Black Country" es un término evocador utilizado para describir las regiones que se convirtieron en escenario de la minería del carbón y la producción metalúrgica durante la Revolución Industrial. El término hace referencia al humo y el hollín omnipresentes en estas zonas, resultado de la intensa actividad de los altos hornos y las fundiciones que transformaron pacíficos pueblos en ciudades industriales en muy poco tiempo. La atmósfera estaba tan contaminada que el cielo y los edificios estaban literalmente ennegrecidos, de ahí el nombre de "países negros". Este fenómeno de rápida industrialización puso patas arriba el estático mundo de la época, marcando el inicio de una era en la que el crecimiento económico se convirtió en la norma y el estancamiento en sinónimo de crisis. La minería del carbón, en particular, catalizó esta transformación al requerir una enorme mano de obra. Las minas de carbón y las industrias siderúrgicas se convirtieron en el motor de una expansión demográfica fulgurante, como en Seraing, donde la llegada del industrial Cockerill hizo que la población pasara de 2.000 a 44.000 habitantes en un siglo. Los trabajadores, a menudo reclutados entre la población rural, se emplearon en masa en las minas de carbón, que requerían una fuerza física considerable, sobre todo para el trabajo con picos antes de la automatización de los años veinte. Esta demanda de mano de obra contribuyó al éxodo rural hacia estos centros de actividad industrial. Las ferrerías requerían grandes espacios abiertos debido al peso y tamaño de los materiales manipulados, por lo que no podían establecerse en ciudades ya de por sí densas. Por ello, la industrialización se trasladó al campo, donde había espacio disponible y carbón al alcance de la mano. Se crearon así vastas cuencas industriales que modificaron radicalmente el paisaje y la estructura social y económica de las regiones afectadas. Estas transformaciones industriales también provocaron profundos cambios en la sociedad. La vida cotidiana se alteró radicalmente, con el nacimiento de la clase obrera y el deterioro de las condiciones de vida debido a la contaminación y la rápida urbanización. Los "países negros" se convirtieron en símbolos del progreso, pero también en testigos de los costes sociales y medioambientales de la revolución industrial.

Victor Hugo describió estos paisajes: "Al pasar por el lugar llamado Petite-Flémalle, el espectáculo se vuelve inefable y verdaderamente magnífico. Todo el valle parece estar lleno de cráteres en erupción. Algunos de ellos escupen remolinos de vapor escarlata salpicados de chispas detrás de la maleza; otros dibujan sombríamente la silueta negra de pueblos sobre un fondo rojo; en otros, las llamas aparecen por las grietas de un grupo de edificios. Se diría que un ejército enemigo acaba de atravesar el país y que veinte aldeas han sido saqueadas, ofreciéndole al mismo tiempo en esta noche oscura todos los aspectos y todas las fases del fuego, unas envueltas en llamas, otras humeantes, otras abrasadoras. Este espectáculo de guerra lo da la paz; esta espantosa copia de la devastación la hace la industria. No hay más que ver los altos hornos del Sr. Cockerill.

Esta cita de Victor Hugo, extraída de su "Viaje por el Rin" escrito en 1834, es un poderoso testimonio del impacto visual y emocional de la industrialización en Europa. Hugo, conocido por su obra literaria pero también por su interés por las cuestiones sociales de su época, describe aquí con un lirismo oscuro y poderoso el valle del Mosa en Bélgica, cerca de Petite-Flémalle, marcado por las instalaciones industriales de John Cockerill. Hugo utiliza imágenes de destrucción y guerra para describir la escena industrial que tiene ante sí. Los altos hornos iluminan la noche, asemejándose a cráteres en erupción, pueblos en llamas o incluso a una tierra asolada por un ejército enemigo. La escena que describe no es el resultado de un conflicto armado, sino de una industrialización pacífica, o al menos no militar. Los "cráteres en erupción" evocan la intensidad y la violencia de la actividad industrial, que marca el paisaje de forma tan indeleble como la propia guerra. Esta dramática descripción subraya tanto la fascinación como la repulsión que puede suscitar la industrialización. Por un lado, la magnificencia y el poder de la transformación humana; por otro, la destrucción de un modo de vida y de un entorno. Las referencias a los incendios y las siluetas negras de los pueblos proyectan la imagen de una tierra presa de fuerzas casi apocalípticas, reflejo de la ambivalencia del progreso industrial. Para situar esta cita en su contexto, hay que recordar que la Europa de los años 1830 se hallaba en plena revolución industrial. Las innovaciones tecnológicas, el uso intensivo del carbón y el desarrollo de la metalurgia estaban transformando radicalmente la economía, la sociedad y el medio ambiente. Cockerill fue uno de los principales empresarios industriales de la época y desarrolló en Seraing (Bélgica) uno de los mayores complejos industriales de Europa. El auge de esta industria fue sinónimo de prosperidad económica, pero también de agitación social y de un considerable impacto medioambiental, como la contaminación y la degradación del paisaje. Con esta cita, Victor Hugo nos invita a reflexionar sobre la doble cara de la industrialización, que es a la vez fuente de progreso y de devastación. Al hacerlo, revela la ambigüedad de una época en la que el genio humano, capaz de transformar el mundo, también debe contar con las consecuencias, a veces oscuras, de estas transformaciones.

Las ciudades textiles de la Revolución Industrial representan un aspecto crucial de la transformación económica y social iniciada en el siglo XVIII. En estos centros urbanos, la industria textil desempeñó un papel motor, facilitado por la extrema división del trabajo en procesos diferenciados como el tejido, el hilado y el teñido. A diferencia de las industrias pesadas del carbón y el acero, que a menudo se ubicaban en zonas rurales o periurbanas por razones logísticas y de espacio, las fábricas textiles podían aprovechar la verticalidad de los edificios urbanos existentes o construidos ex profeso para maximizar la limitada superficie útil. Estas fábricas se convirtieron en parte natural del paisaje urbano, contribuyendo a redefinir los pueblos y ciudades del norte de Francia, Bélgica y otras regiones, que vieron aumentar drásticamente su densidad de población. La transición de la artesanía y la protoindustria a la producción industrial a gran escala llevó a la quiebra a muchos artesanos, que se pasaron al trabajo en fábricas. La industrialización textil transformó las ciudades en auténticas metrópolis industriales, lo que condujo a una urbanización rápida y a menudo desorganizada, marcada por la construcción desenfrenada en todos los espacios disponibles. El aumento masivo de la producción textil no fue acompañado de un aumento equivalente del número de trabajadores, gracias a las ganancias de productividad logradas con la industrialización. Así pues, las ciudades textiles de la época se caracterizaron por una concentración extrema de la mano de obra en las fábricas, que se convirtieron en el centro de la vida social y económica, eclipsando instituciones tradicionales como el ayuntamiento o las plazas públicas. El espacio público estaba dominado por la fábrica, que definía no sólo el paisaje urbano, sino también el ritmo y la estructura de la vida comunitaria. Esta transformación también influyó en la composición social de las ciudades, atrayendo a comerciantes y empresarios que se habían beneficiado del crecimiento económico del siglo XIX. Estas nuevas élites a menudo apoyaron e invirtieron en el desarrollo de infraestructuras industriales y residenciales, contribuyendo así a la expansión urbana. En resumen, las ciudades textiles encarnan un capítulo fundamental de la historia industrial, ilustrando el estrecho vínculo existente entre el progreso tecnológico, el cambio social y la reconfiguración del entorno urbano.

Dos tipos de evolución demográfica[modifier | modifier le wikicode]

La Revolución Industrial provocó importantes migraciones del campo a la ciudad, transformando irreversiblemente las sociedades europeas. En el contexto de las ciudades textiles, este éxodo rural fue especialmente pronunciado. Los artesanos y trabajadores protoindustriales, tradicionalmente dispersos por el campo donde trabajaban a domicilio o en pequeños talleres, se vieron obligados a congregarse en las ciudades industriales. Esto se debió a la necesidad de estar cerca de las fábricas, ya que los largos desplazamientos entre el hogar y el trabajo se hicieron impracticables con la estructura de trabajo cada vez más regulada de la fábrica. La concentración de trabajadores en las ciudades tuvo varias consecuencias. Por un lado, la proximidad de los trabajadores a los centros de producción permitió una gestión más eficaz y la racionalización del proceso de trabajo, lo que condujo a una explosión de la productividad sin que aumentara necesariamente el número de trabajadores empleados. De hecho, las innovaciones en las técnicas de producción, como el uso de máquinas de vapor y la automatización de los procesos de tejido e hilado, han aumentado considerablemente los rendimientos manteniendo o reduciendo la mano de obra necesaria. En las ciudades, la concentración de la población también condujo a una rápida densificación y urbanización, como demuestra el ejemplo de Verviers. La población de esta ciudad textil belga casi se triplicó a lo largo del siglo XIX, pasando de 35.000 habitantes al principio a 100.000 a finales de siglo. Esta rápida expansión de la población urbana provocó a menudo una urbanización precipitada y unas condiciones de vida difíciles, ya que las infraestructuras existentes rara vez eran adecuadas para hacer frente a tal afluencia. La concentración de la mano de obra también modificó la estructura social de las ciudades, creando nuevas clases de trabajadores industriales y alterando la dinámica socioeconómica existente. También repercutió en el tejido urbano, con la construcción de viviendas para los trabajadores, la ampliación de los servicios y equipamientos urbanos y el desarrollo de nuevas formas de vida comunitaria centradas en la fábrica y no en las estructuras tradicionales de la ciudad. En definitiva, el fenómeno de las ciudades textiles durante la Revolución Industrial ilustra el poder transformador de la industrialización sobre los modelos de asentamiento, la economía y la sociedad en su conjunto.

Las regiones siderúrgicas, a menudo denominadas "países negros" por el hollín y la contaminación de las fábricas y minas, ilustran otra faceta del impacto de la industrialización en la demografía y el desarrollo urbano. Los países negros se centraron en las industrias del carbón y el hierro, catalizadores esenciales de la revolución industrial. La explosión demográfica de estas regiones se debió menos al aumento del número de trabajadores por mina o fábrica que a la aparición de nuevas industrias intensivas en mano de obra. Aunque la mecanización progresaba, aún no sustituía la necesidad de trabajadores en las minas de carbón y las ferrerías. Por ejemplo, aunque la máquina de vapor permitía ventilar las galerías y aumentar la productividad de las minas, la extracción del carbón seguía siendo un trabajo muy laborioso que requería un gran número de trabajadores. El crecimiento demográfico de ciudades como Lieja, donde la población pasó de 50.000 a 400.000 habitantes, da fe de esta expansión industrial. Los yacimientos de carbón y las acerías se convirtieron en centros de atracción de trabajadores en busca de empleo, lo que provocó un rápido crecimiento de las ciudades de los alrededores. Estos trabajadores eran a menudo emigrantes del campo o de otras regiones menos industrializadas, atraídos por las oportunidades de empleo creadas por estas nuevas industrias. Estas ciudades industriales crecieron a un ritmo impresionante, a menudo sin la planificación ni las infraestructuras necesarias para acoger adecuadamente a su nueva población. El resultado fueron unas condiciones de vida precarias, con viviendas hacinadas e insalubres, problemas de salud pública y crecientes tensiones sociales. Estos retos acabarían dando lugar a reformas urbanas y sociales en los siglos siguientes, pero durante la Revolución Industrial, estas regiones se caracterizaron por una transformación rápida y a menudo caótica.

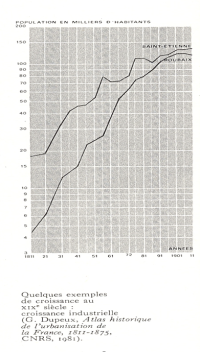

Este gráfico muestra el importante crecimiento demográfico de Saint-Étienne y Roubaix, dos ciudades emblemáticas de la epopeya industrial francesa, en el periodo comprendido entre 1811 y 1911. A lo largo del siglo, estas ciudades vieron crecer considerablemente su población como consecuencia de la industrialización galopante. En Roubaix, el crecimiento fue especialmente llamativo. Conocida por su floreciente industria textil, la ciudad pasó de tener menos de 10.000 habitantes a principios de siglo a unos 150.000 a finales del mismo. La industria textil, intensiva en mano de obra, provocó una migración masiva de población rural hacia Roubaix, transformando radicalmente su paisaje social y urbano. Saint-Étienne siguió una curva ascendente similar, aunque sus cifras siguieron siendo inferiores a las de Roubaix. Como centro estratégico de la metalurgia y la fabricación de armas, la ciudad también creó una enorme demanda de trabajadores cualificados y no cualificados, lo que contribuyó a su auge demográfico. La industrialización fue el catalizador de un importante cambio social, reflejado en la metamorfosis de estas pequeñas comunidades en densos centros urbanos. Esta transformación no ha estado exenta de dificultades: la rápida urbanización ha provocado hacinamiento, viviendas precarias y problemas sanitarios. La necesidad de desarrollar infraestructuras adecuadas para satisfacer las crecientes necesidades de la población se ha hecho evidente. Aunque el crecimiento de estas poblaciones ha estimulado la economía local, también ha planteado cuestiones sobre la calidad de vida y las disparidades sociales. La evolución de Saint-Étienne y Roubaix es representativa del impacto de la industrialización en la transformación de pequeñas comunidades rurales en grandes centros urbanos modernos, con su parte de beneficios y desafíos.

La industrialización dio lugar a un crecimiento rápido y desorganizado de las ciudades industriales, lo que supuso un marcado contraste con las grandes ciudades que se modernizaban al mismo tiempo. Ciudades como Seraing, en Bélgica, que se industrializaron rápidamente gracias a sus acerías y minas, vieron aumentar considerablemente su población sin la planificación urbana necesaria para acompañar dicha expansión. Estas ciudades industriales, aunque tenían una densidad de población equivalente a la de las grandes ciudades, a menudo carecían de las infraestructuras y servicios correspondientes. En su lugar, su rápido crecimiento tenía las características de un pueblo en expansión, con una organización rudimentaria y unos servicios públicos inadecuados, sobre todo en materia de higiene pública y educación. La falta de infraestructuras y servicios públicos era aún más problemática dado el rápido crecimiento de la población. En estas ciudades, las necesidades de escuelas primarias, servicios sanitarios e infraestructuras básicas superaban con creces la capacidad de las administraciones locales para satisfacerlas. Las finanzas de las ciudades industriales eran a menudo precarias: contraían enormes deudas para construir escuelas y otras infraestructuras necesarias, como demuestra el ejemplo de Seraing, que no reembolsó su último préstamo para la construcción de escuelas hasta 1961. La baja base impositiva de estas ciudades, debida a los bajos salarios de sus trabajadores, limitaba su capacidad para invertir en las mejoras necesarias. Así, mientras las grandes ciudades empezaban a disfrutar de los atributos de la modernidad -agua corriente, electricidad, universidades y administraciones eficaces-, las ciudades industriales luchaban por proporcionar servicios básicos a sus habitantes. Esta situación refleja las desigualdades sociales y económicas inherentes a la era industrial, en la que la prosperidad y el progreso técnico coexistían con unas condiciones de vida precarias e inadecuadas para una gran parte de la población trabajadora.

Condiciones de alojamiento e higiene[modifier | modifier le wikicode]

La revolución industrial revolucionó los paisajes urbanos, y las ciudades textiles son un claro ejemplo de ello. Estas zonas, ya densamente pobladas antes de la industrialización, tuvieron que adaptarse rápidamente a una nueva oleada de afluencia demográfica. Esto se debió principalmente a la concentración de la industria textil en zonas urbanas específicas, que atrajo a trabajadores de todas partes. Para hacer frente a la consiguiente escasez de vivienda, las ciudades se vieron obligadas a densificar las viviendas existentes. A menudo se añadían plantas a los edificios, aprovechando cada metro cuadrado disponible, incluso en callejones estrechos. Esta modificación improvisada de la infraestructura urbana creó unas condiciones de vida precarias, ya que estas construcciones adicionales no siempre se hicieron pensando en la seguridad y el confort necesarios. Las infraestructuras de estas ciudades, como los sistemas de saneamiento, abastecimiento de agua y gestión de residuos, eran a menudo insuficientes para hacer frente al rápido aumento de la población. Los servicios sanitarios y educativos tenían dificultades para seguir el ritmo de la creciente demanda. Esta urbanización rápida, a veces anárquica, provocó unas condiciones de vida difíciles, con consecuencias a largo plazo para la salud y el bienestar de los residentes. Estos retos reflejan la tensión entre el desarrollo económico y las necesidades sociales en las ciudades en rápida transformación de la Revolución Industrial. Las autoridades de la época se vieron a menudo desbordadas por la magnitud de los cambios y lucharon por financiar y poner en marcha los servicios públicos necesarios para seguir el ritmo de este explosivo crecimiento demográfico.

El Dr. Kuborn fue un médico que trabajó en Seraing (Bélgica) a principios del siglo XX. Fue testigo directo de las consecuencias de la rápida industrialización en las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. El Dr. Kuborn tenía un interés profesional, y quizá personal, por las cuestiones de salud pública e higiene urbana. Los médicos de la época empezaban a establecer vínculos entre la salud y el medio ambiente, en particular el modo en que las viviendas precarias contribuían a la propagación de enfermedades. A menudo desempeñaban un papel clave en la reforma de las condiciones de vida, abogando por la mejora de la planificación urbana, el saneamiento y las normas de vivienda. El Dr. Kuborn demuestra que le preocupaban estas cuestiones y que utilizó su plataforma para llamar la atención sobre las condiciones insalubres en las que se veían obligados a vivir los trabajadores.

El Dr. Kuborn describe el deplorable estado de las viviendas de los trabajadores en aquella época. Refiriéndose a Seraing, informa: "Las viviendas se construían tal cual, la mayoría de ellas insalubres, sin un plan general establecido. Casas bajas, hundidas, sin aire ni luz; una habitación en la planta baja, sin pavimento, sin sótano; un desván como piso superior; ventilación a través de un agujero, provisto de un cristal fijado en el tejado; estancamiento de las aguas domésticas; ausencia o insuficiencia de letrinas; hacinamiento y promiscuidad". Menciona casas mal construidas, carentes de aire fresco, luz natural y condiciones sanitarias básicas como letrinas adecuadas. Esta imagen ilustra la falta de planificación urbana y la indiferencia por el bienestar de los trabajadores que, debido a la necesidad de alojar a una creciente población obrera cerca de las fábricas, se vieron obligados a vivir en condiciones deplorables.

Tal como lo describe el Dr. Kuborn: "Es en estos lugares insalubres, en estos viles refugios, donde las enfermedades epidémicas atacan como un ave de rapiña que se abalanza sobre su víctima. El cólera nos lo ha demostrado, la gripe nos lo recuerda, y quizá el tifus nos dé un tercer ejemplo uno de estos días", señala las desastrosas consecuencias de estas malas condiciones de vida para la salud de los habitantes. El Dr. Kuborn establece un vínculo entre la insalubridad de las viviendas y la propagación de enfermedades epidémicas como el cólera, la gripe y, potencialmente, el tifus. La metáfora del ave rapaz que se abalanza sobre su víctima es poderosa y evoca la vulnerabilidad de los trabajadores, que son como presas indefensas frente a las enfermedades que proliferan en su entorno insalubre.

Estos testimonios son representativos de las condiciones de vida en las ciudades industriales europeas a finales del siglo XIX y principios del XX. Reflejan la cruda realidad de la Revolución Industrial, que, a pesar de sus avances tecnológicos y económicos, descuidó a menudo los aspectos humanos y sociales, provocando problemas de salud pública y marcadas desigualdades sociales. Estas citas invitan a reflexionar sobre la importancia de la planificación urbana, la vivienda digna y el acceso a servicios sanitarios adecuados para todos, cuestiones que siguen siendo de actualidad en muchas partes del mundo.

El desarrollo de las regiones denominadas "Black Country", frecuentemente asociadas a zonas industriales donde predominaban la minería del carbón y la siderurgia, fue a menudo rápido y desorganizado. Este crecimiento anárquico fue el resultado de una urbanización acelerada, en la que la necesidad de albergar a una mano de obra numerosa y creciente primó sobre la planificación urbana y las infraestructuras. En muchos casos, las condiciones de vida en estas zonas eran extremadamente precarias. Los trabajadores y sus familias solían alojarse en barrios de chabolas o en viviendas construidas a toda prisa, con escasa consideración por la durabilidad, la higiene o la comodidad. Estas viviendas, a menudo construidas sin cimientos sólidos, no sólo eran insalubres, sino también peligrosas, susceptibles de derrumbarse o convertirse en caldo de cultivo de enfermedades. La densidad de los edificios, la falta de ventilación y luz, y la ausencia de infraestructuras básicas como agua corriente y sistemas de saneamiento agravaban los problemas de salud pública. El coste de mejorar estas zonas era prohibitivo, sobre todo teniendo en cuenta su tamaño y la mala calidad de los edificios existentes. Como señaló el Dr. Kuborn en sus comentarios sobre Seraing, la instalación de sistemas de agua y alcantarillado exigía grandes inversiones que las autoridades locales a menudo no podían financiar. De hecho, con una base impositiva reducida debido a los bajos salarios de los trabajadores, estas comunidades disponían de pocos recursos para invertir en infraestructuras. Como resultado, estas comunidades se encontraron atrapadas en un círculo vicioso: unas infraestructuras inadecuadas provocaron un deterioro de la salud pública y de la calidad de vida, lo que a su vez desalentó la inversión y la planificación urbana necesarias para mejorar la situación. Al final, la única solución viable a menudo parecía ser demoler las estructuras existentes y reconstruirlas, un proceso costoso y perturbador que no siempre era posible o se lograba.

Los descubrimientos de Louis Pasteur a mediados del siglo XIX sobre los microbios y la importancia de la higiene fueron fundamentales para la salud pública. Sin embargo, la aplicación de estos principios de higiene en las zonas urbanas industrializadas se vio complicada por una serie de factores. En primer lugar, la urbanización anárquica, con un desarrollo llevado a cabo sin una planificación adecuada, provocó la creación de viviendas insalubres y la falta de infraestructuras esenciales. Instalar sistemas de agua y alcantarillado en ciudades ya densamente edificadas era extremadamente difícil y costoso. A diferencia de los barrios planificados, donde una red eficaz de tuberías podía dar servicio a muchos habitantes en un área pequeña, los barrios de chabolas en expansión requerían kilómetros de tuberías para conectar cada vivienda dispersa. En segundo lugar, el hundimiento del terreno debido a la minería subterránea abandonada planteaba riesgos considerables para la integridad de la nueva infraestructura. Las tuberías podían resultar fácilmente dañadas o destruidas por estos movimientos del terreno, echando por tierra los esfuerzos e inversiones realizados para mejorar la higiene. En tercer lugar, la contaminación atmosférica agravaba aún más los problemas de salud. El humo de las fábricas y hornos cubría literalmente las ciudades con una capa de hollín y sustancias contaminantes, que no sólo hacían el aire insalubre para respirar, sino que también contribuían al deterioro de los edificios y las infraestructuras. Todos estos factores confirman la dificultad de establecer normas de higiene y salud pública en entornos urbanos industriales ya establecidos, sobre todo cuando se han desarrollado precipitadamente y sin una visión a largo plazo. Esto subraya la importancia de la planificación y la previsión urbanas en la gestión de las ciudades, sobre todo en el contexto de un rápido desarrollo industrial.

Alemania, como país que llegó tarde a la revolución industrial, ha tenido la ventaja de observar y aprender de los errores y retos a los que se enfrentaron sus vecinos, como Bélgica y Francia. Esto le permitió adoptar un enfoque más metódico y planificado de la industrialización, sobre todo en lo que respecta a la vivienda de los trabajadores y el urbanismo. Las autoridades alemanas aplicaron políticas que fomentaban la construcción de viviendas de mejor calidad para los trabajadores, así como calles más anchas y mejor organizadas. Esto contrastaba con las condiciones a menudo caóticas e insalubres de las ciudades industriales de otros lugares, donde el crecimiento rápido y desordenado había dado lugar a barrios superpoblados y mal equipados. Un aspecto clave del enfoque alemán fue el compromiso con unas políticas sociales más progresistas, que reconocían la importancia del bienestar de los trabajadores para la productividad económica general. Las empresas industriales alemanas a menudo tomaban la iniciativa de construir viviendas para sus empleados, con instalaciones como jardines, baños y lavanderías, que contribuían a la salud y el confort de los trabajadores. Además, la legislación social en Alemania, como las leyes sobre seguro médico, seguro de accidentes y seguro de pensiones introducidas bajo el canciller Otto von Bismarck en la década de 1880, ayudaron a establecer una red de seguridad para los trabajadores y sus familias. Estos esfuerzos por mejorar la vivienda y las condiciones de vida de los trabajadores, combinados con una legislación social preventiva, ayudaron a Alemania a evitar algunos de los peores efectos de la rápida industrialización. También sentó las bases de una sociedad más estable y del papel de Alemania como gran potencia industrial en años posteriores.

Mala alimentación y bajos salarios[modifier | modifier le wikicode]

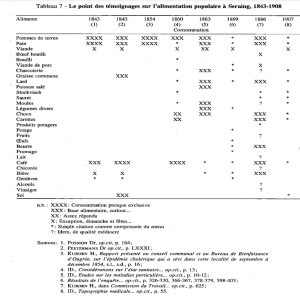

Esta tabla ofrece una visión histórica de los hábitos alimentarios en Seraing (Bélgica) entre 1843 y 1908. Cada columna corresponde a un año o periodo concreto, y el consumo de diferentes alimentos está codificado para indicar su prevalencia en la dieta local. Los códigos van de "XXXX" para un consumo casi exclusivo, a "X" para un consumo menor. Un asterisco "*" indica una simple mención del alimento, mientras que anotaciones como "Accesorio" o "Excepción, fiesta..." sugieren un consumo ocasional o vinculado a acontecimientos particulares. Los signos de interrogación "?" se utilizan cuando el consumo es incierto o no está documentado, y las palabras "de calidad mediocre" sugieren productos de menor calidad en determinados momentos. El análisis de esta tabla revela varios aspectos notables de la dieta de la época. Las patatas y el pan aparecen como elementos fundamentales, reflejando su papel central en la dieta de las clases trabajadoras en Europa durante este periodo. La carne, con una notable presencia de la ternera hervida y la charcutería, se consumía con menor regularidad, lo que puede indicar variaciones en los ingresos o preferencias alimentarias estacionales. El café y la achicoria parecen ganar en popularidad, lo que podría corresponder a un aumento del consumo de estimulantes para hacer frente a las largas jornadas de trabajo. La mención de grasas como la manteca de cerdo y la grasa común indica una dieta rica en calorías, esencial para soportar el exigente trabajo físico de la época. El consumo de alcohol es incierto hacia el final del periodo estudiado, lo que sugiere cambios en los hábitos de consumo o quizá en la disponibilidad de bebidas alcohólicas. La fruta, la mantequilla y la leche muestran una variabilidad que podría reflejar fluctuaciones en el suministro de alimentos o en las preferencias a lo largo del tiempo. Los cambios en los hábitos alimentarios que indica este cuadro pueden estar relacionados con las grandes transformaciones socioeconómicas del periodo, como la industrialización y la mejora de las infraestructuras de transporte y distribución. También sugiere una posible mejora del nivel de vida y de las condiciones sociales dentro de la comunidad de Seraing, aunque esto requeriría un análisis más profundo para confirmarlo. En conjunto, este cuadro es un documento valioso para comprender la cultura alimentaria en una ciudad industrial, y puede dar alguna indicación sobre el estado de salud y la calidad de vida de sus habitantes en los albores de la Revolución Industrial.

La aparición de los mercados en las ciudades industriales del siglo XIX fue un proceso lento y a menudo caótico. En estas ciudades de nueva creación, o en las que se expandían rápidamente como consecuencia de la industrialización, la estructura comercial luchaba por seguir el ritmo del crecimiento demográfico y la afluencia de trabajadores. Los ultramarinos y los tenderos eran escasos y, debido a su escasez y a la falta de competencia, podían permitirse fijar precios elevados para los productos alimenticios y los bienes de consumo corriente. Esta situación repercutía directamente en los trabajadores, la mayoría de los cuales ya vivían en condiciones precarias, con salarios a menudo insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Los tenderos explotaban a los trabajadores con precios abusivos, endeudándolos. Esta inseguridad económica se veía agravada por los bajos salarios y la vulnerabilidad ante los riesgos económicos y sanitarios. En este contexto, las empresas buscaban soluciones para compensar la falta de servicios y comercios, y para garantizar cierto grado de control sobre su mano de obra. Una de esas soluciones fue el truck-system, un sistema de pago en especie por el que parte del salario de los trabajadores se abonaba en forma de alimentos o enseres domésticos. La empresa compraba estos productos al por mayor y los redistribuía entre sus empleados, a menudo a precios determinados por la propia empresa. La ventaja de este sistema era que la empresa podía conservar y controlar su mano de obra, al tiempo que se garantizaba una salida para determinados productos. Sin embargo, el sistema de camiones tenía importantes desventajas para los trabajadores. Limitaba su libertad de elección en materia de consumo y les hacía depender de la empresa para sus necesidades básicas. Además, la calidad de los productos suministrados podía ser mediocre y los precios fijados por la empresa eran a menudo elevados, lo que aumentaba aún más el endeudamiento de los trabajadores. La introducción de este sistema pone de manifiesto la importancia de la empresa en la vida cotidiana de los trabajadores de la época e ilustra las dificultades a las que se enfrentaban para acceder a los bienes de consumo de forma independiente. También refleja la dimensión social y económica del trabajo industrial, donde la empresa no era sólo un lugar de producción, sino también un actor central en la vida de los trabajadores, influyendo en su alimentación, vivienda y salud.

La percepción del trabajador como inmaduro en el siglo XIX es una faceta de la mentalidad paternalista de la época, cuando los propietarios de las fábricas y las élites sociales a menudo creían que los trabajadores carecían de la disciplina y la sabiduría necesarias para gestionar su propio bienestar, especialmente en lo que se refería a las finanzas. Esta opinión se veía reforzada por los prejuicios de clase y por la observación de las dificultades que tenían los trabajadores para superar las condiciones de pobreza y el entorno, a menudo miserable, en el que vivían. En respuesta a esta percepción, así como a las abyectas condiciones de vida de los trabajadores, se inició un debate sobre la necesidad de un salario mínimo que permitiera a los trabajadores mantenerse sin caer en lo que las élites consideraban un comportamiento depravado ("libertinaje"). El libertinaje, en este contexto, podía incluir el alcoholismo, el juego u otras actividades consideradas improductivas o perjudiciales para el orden social y la moralidad. La idea en que se basaba el salario mínimo era proporcionar una seguridad financiera básica que, en teoría, podría animar a los trabajadores a llevar una vida más estable y "moral". Se suponía que si los trabajadores tenían suficiente dinero para vivir, estarían menos inclinados a gastar su dinero de forma irresponsable. Sin embargo, este enfoque no siempre tenía en cuenta las complejas realidades de la vida de la clase trabajadora. Los bajos salarios, las largas jornadas laborales y las difíciles condiciones de vida podían llevar a comportamientos que las élites consideraban libertinaje, pero que podían ser formas de los trabajadores de hacer frente a la dureza de su existencia. El movimiento del salario mínimo puede considerarse un temprano reconocimiento de los derechos de los trabajadores y un paso hacia la regulación del trabajo, aunque también estuvo teñido de condescendencia y control social. Este debate sentó las bases para posteriores discusiones sobre los derechos de los trabajadores, la legislación laboral y la responsabilidad social de las empresas, que siguieron evolucionando hasta bien entrado el siglo XIX.

La Ley de Engel, que debe su nombre al economista alemán Ernst Engel, es una observación empírica que señala una relación inversa entre los ingresos del hogar y la proporción de éstos que se destina a la alimentación. Según esta ley, cuanto más pobre es un hogar, mayor es la proporción de sus limitados recursos que tiene que dedicar a necesidades esenciales como la alimentación, porque estos gastos son incompresibles y no pueden reducirse más allá de cierto punto sin afectar a la supervivencia. Esta ley se ha convertido en un importante indicador para medir la pobreza y el nivel de vida. Si un hogar dedica gran parte de su presupuesto a la alimentación, suele indicar un bajo nivel de vida, ya que queda poco para otros aspectos de la vida como la vivienda, la sanidad, la educación y el ocio. En el siglo XIX, en el contexto de la revolución industrial, muchos trabajadores vivían en condiciones de pobreza y sus salarios eran tan bajos que no podían pagar impuestos. Esto reflejaba no sólo la magnitud de la pobreza, sino también la falta de recursos financieros de que disponían los gobiernos para mejorar las infraestructuras y los servicios públicos, ya que a menudo se requiere una base impositiva más amplia para financiar tales desarrollos. Con el tiempo, a medida que avanzaba la revolución industrial y se desarrollaban las economías, los salarios reales empezaron a subir lentamente. Esto se debió en parte al aumento de la productividad como consecuencia de las nuevas tecnologías y la mecanización, pero también a las luchas y reivindicaciones de los trabajadores por unas mejores condiciones laborales y unos salarios más altos. Estos cambios han contribuido a una mejor distribución de la riqueza y a una reducción de la proporción del gasto dedicada a la alimentación, lo que refleja una mejora del nivel de vida general.

La ley no estipula que el gasto en alimentación disminuya en términos absolutos a medida que aumenta la renta, sino que disminuye su parte relativa en el presupuesto total. Así pues, una persona o un hogar más acomodado puede gastar absolutamente más en términos absolutos en alimentación que alguien menos acomodado, dedicando al mismo tiempo una proporción menor de su presupuesto total a esta categoría de gastos. Por ejemplo, una familia de renta baja puede gastar el 50% de sus ingresos totales en alimentación, mientras que una familia acomodada puede gastar sólo el 15%. Sin embargo, en términos de importe real, la familia acomodada puede gastar más en alimentos que la familia con ingresos bajos simplemente porque sus ingresos totales son más elevados. Esta observación es importante porque permite analizar y comprender las pautas de consumo en función de los ingresos, lo que puede ser crucial para la formulación de políticas económicas y sociales, sobre todo las relativas a la fiscalidad, las subvenciones alimentarias y los programas de asistencia social. También proporciona información valiosa sobre la estructura socioeconómica de la población y los cambios en los estilos de vida a medida que mejora el nivel de vida.

El juicio final: la mortalidad de las poblaciones industriales[modifier | modifier le wikicode]

La paradoja del crecimiento[modifier | modifier le wikicode]

La era de la revolución industrial y la expansión económica del siglo XIX fue un periodo de transformaciones profundas y contrastadas. Por un lado, se produjo un importante crecimiento económico y un progreso técnico sin precedentes. Por otro lado, esto se tradujo a menudo en unas condiciones de vida extremadamente difíciles para los trabajadores de los centros urbanos en rápida expansión. Hay que destacar una oscura realidad de este periodo: la urbanización rápida y desordenada (lo que algunos llaman "urbanización incontrolada") provocó unas condiciones de vida insalubres. Las ciudades industriales, que crecían a un ritmo frenético para albergar a una mano de obra cada vez mayor, carecían a menudo de infraestructuras adecuadas de saneamiento y acceso al agua potable, lo que provocó la propagación de enfermedades y un descenso de la esperanza de vida. En ciudades como las inglesas de principios del siglo XIX, Le Creusot en Francia en la década de 1840, la región del este de Bélgica en torno a 1850-1860 o Bilbao en España a principios del siglo XX, la industrialización vino acompañada de consecuencias humanas devastadoras. Los trabajadores y sus familias, a menudo hacinados en viviendas precarias y superpobladas, estaban expuestos a un entorno tóxico, tanto en el trabajo como en el hogar, y la esperanza de vida descendía a niveles tan bajos como 30 años, lo que reflejaba las duras condiciones de trabajo y de vida. El contraste entre las zonas urbanas y rurales también era marcado. Mientras las ciudades industriales sufrían, el campo pudo disfrutar de mejoras en la calidad de vida gracias a una mejor distribución de los recursos generados por el crecimiento económico y a un entorno menos concentrado y contaminado. Este periodo de la historia ilustra de forma conmovedora los costes humanos asociados a un desarrollo económico rápido y desordenado. Subraya la importancia de políticas equilibradas que promuevan el crecimiento al tiempo que protegen la salud y el bienestar de los ciudadanos.

Los orígenes del sindicalismo se remontan a la Revolución Industrial, un periodo marcado por una transformación radical de las condiciones de trabajo. Enfrentados a largas y penosas jornadas laborales, a menudo en entornos peligrosos o insalubres, los trabajadores empezaron a unirse para defender sus intereses comunes. Estos primeros sindicatos, a menudo obligados a operar en la clandestinidad debido a la legislación restrictiva y a la fuerte oposición patronal, se erigieron en paladines de la causa obrera, con el objetivo de lograr mejoras concretas en las condiciones de vida y de trabajo de sus afiliados. La lucha sindical se centró en varias áreas clave. En primer lugar, la reducción de las jornadas laborales excesivas y la mejora de las condiciones de higiene en los entornos industriales fueron reivindicaciones centrales. En segundo lugar, los sindicatos lucharon por obtener salarios que no sólo permitieran a los trabajadores sobrevivir, sino también vivir con un mínimo de comodidad. También trabajaron para garantizar una cierta estabilidad laboral, protegiendo a los trabajadores del despido arbitrario y de los riesgos laborales evitables. Por último, los sindicatos han luchado por el reconocimiento de derechos fundamentales como la libertad de asociación y el derecho de huelga. A pesar de las adversidades y resistencias, estos movimientos fueron consiguiendo avances legislativos que empezaron a regular el mundo del trabajo, allanando el camino para una paulatina mejora de las condiciones laborales de la época. De este modo, los primeros sindicatos no sólo configuraron el panorama social y económico de su época, sino que también allanaron el camino para el desarrollo de las organizaciones sindicales contemporáneas, que siguen siendo actores influyentes en la defensa de los derechos de los trabajadores en todo el mundo.

La baja tasa de mortalidad adulta en las ciudades industriales, a pesar de las precarias condiciones de vida, puede explicarse por un fenómeno de selección natural y social. Los trabajadores emigrantes que venían del campo para trabajar en las fábricas eran a menudo los que gozaban de mejor salud y mayor resistencia, cualidades necesarias para emprender semejante cambio de vida y soportar los rigores del trabajo industrial. Estos adultos representaban, pues, un subconjunto de la población rural caracterizado por una mayor fuerza física y una audacia superior a la media. Estos rasgos eran ventajosos para sobrevivir en un entorno urbano donde las condiciones de trabajo eran duras y los riesgos para la salud elevados. En cambio, los niños y los jóvenes, más vulnerables por su desarrollo incompleto y su falta de inmunidad a las enfermedades urbanas, sufrían más y, por tanto, tenían más probabilidades de morir prematuramente. En cambio, los adultos que sobrevivieron a los primeros años de trabajo en la ciudad pudieron desarrollar cierta resistencia a las condiciones de vida urbana. Esto no quiere decir que no sufrieran los efectos nocivos del entorno insalubre y las agotadoras exigencias del trabajo en las fábricas; pero su capacidad para perseverar a pesar de estos retos se reflejó en una tasa de mortalidad relativamente baja en comparación con las poblaciones más jóvenes y frágiles. Esta dinámica es un ejemplo de cómo los factores sociales y medioambientales pueden influir en los patrones de mortalidad de una población. También pone de relieve la necesidad de reformas sociales y de mejora de las condiciones de trabajo, sobre todo para proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad, especialmente los niños.

El medio ambiente más que el trabajo[modifier | modifier le wikicode]

La observación de que el entorno tenía un impacto letal mayor que el propio trabajo durante la Revolución Industrial pone de relieve las condiciones extremas en las que vivían los trabajadores de la época. Aunque el trabajo en las fábricas era extremadamente duro, con largas jornadas, trabajo repetitivo y peligroso y pocas medidas de seguridad, a menudo era el entorno doméstico y urbano el que resultaba más letal. Las condiciones insalubres de las viviendas, caracterizadas por el hacinamiento, la falta de ventilación, la escasa o nula infraestructura de eliminación de residuos y los deficientes sistemas de alcantarillado, provocaban altos índices de enfermedades contagiosas. Enfermedades como el cólera, la tuberculosis y la fiebre tifoidea se propagaban rápidamente en estas condiciones. Además, la contaminación atmosférica provocada por la combustión de carbón en fábricas y hogares contribuyó a la aparición de problemas respiratorios y otros problemas de salud. Las calles estrechas y superpobladas, la falta de zonas verdes y espacios públicos limpios y el acceso limitado al agua potable agravan los problemas de salud pública. El impacto de estas condiciones medioambientales deletéreas fue a menudo inmediato y visible, provocando epidemias y elevadas tasas de mortalidad, especialmente entre los niños y los ancianos, menos capaces de resistir a las enfermedades. Esto puso de relieve la necesidad crítica de reformas sanitarias y medioambientales, como la mejora de la vivienda, la introducción de leyes de salud pública y la creación de infraestructuras de saneamiento, para mejorar la calidad de vida y la salud de las poblaciones urbanas.

La ley Le Chapelier, que debe su nombre al abogado y político francés Isaac Le Chapelier que la propuso, es una ley emblemática de la época posrevolucionaria en Francia. Promulgada en 1791, la ley pretendía abolir los gremios del Antiguo Régimen, así como cualquier forma de asociación profesional o agrupación de trabajadores y artesanos. El contexto histórico es importante para comprender las razones de esta ley. Uno de los objetivos de la Revolución Francesa era destruir las estructuras y privilegios feudales, incluidos los asociados a los gremios y corporaciones, que controlaban el acceso a los oficios y podían fijar precios y normas de producción. En este espíritu de abolición de privilegios, la ley de Le Chapelier pretendía liberalizar el trabajo y promover una forma de igualdad ante el mercado. La ley también prohibía las coaliciones, es decir, los acuerdos entre trabajadores o empresarios para fijar salarios o precios. En este sentido, se oponía a los primeros movimientos de solidaridad obrera, que podían amenazar la libertad de comercio e industria propugnada por los revolucionarios. Sin embargo, al prohibir cualquier forma de asociación entre trabajadores, la ley también tuvo el efecto de limitar gravemente la capacidad de los trabajadores para defender sus intereses y mejorar sus condiciones de trabajo. Los sindicatos no se desarrollaron legalmente en Francia hasta la ley Waldeck-Rousseau de 1884, que revocó la prohibición de las coaliciones obreras y autorizó la creación de sindicatos.

La inmigración a las zonas industriales en el siglo XIX fue a menudo un fenómeno de selección natural, en el que los más duros y aventureros abandonaban su campo natal en busca de mejores oportunidades económicas. Estos individuos, debido a su constitución más fuerte, tenían una esperanza de vida ligeramente superior a la media, a pesar de las condiciones de trabajo extremas y el desgaste físico prematuro que sufrían en las fábricas y minas. La vejez precoz era una consecuencia directa de la ardua naturaleza del trabajo industrial. La fatiga crónica, las enfermedades profesionales y la exposición a condiciones peligrosas hacían que los trabajadores "envejecieran" físicamente más rápido y sufrieran problemas de salud normalmente asociados a las personas mayores. Para los hijos de las familias obreras, la situación era aún más trágica. Su vulnerabilidad a las enfermedades, agravada por unas condiciones sanitarias deplorables, aumentaba drásticamente el riesgo de mortalidad infantil. El agua potable contaminada era una de las principales causas de enfermedades como la disentería y el cólera, que provocaban deshidratación y diarreas mortales, sobre todo en los niños pequeños. La conservación de los alimentos también era un problema importante. Los productos frescos, como la leche, que debían transportarse del campo a las ciudades, se deterioraban rápidamente sin las técnicas modernas de refrigeración, exponiendo a los consumidores al riesgo de intoxicación alimentaria. Esto era especialmente peligroso para los niños, cuyo sistema inmunitario en desarrollo les hacía menos resistentes a las infecciones transmitidas por los alimentos. Así pues, a pesar de la robustez de los emigrantes adultos, las condiciones ambientales y laborales de las zonas industriales contribuyeron a una elevada tasa de mortalidad, sobre todo entre las poblaciones más vulnerables, como los niños.

Epidemias de cólera[modifier | modifier le wikicode]

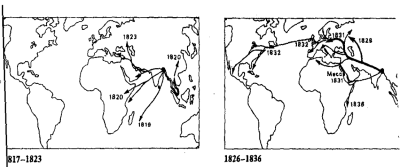

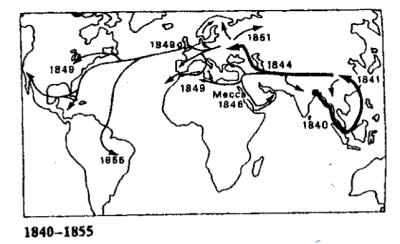

El cólera es un ejemplo sorprendente de cómo las enfermedades infecciosas pueden propagarse a escala mundial, facilitadas por los movimientos de población y el comercio internacional. En el siglo XIX, las pandemias de cólera ilustraron la creciente conectividad del mundo, pero también los límites de los conocimientos médicos y la salud pública de la época. La propagación del cólera comenzó con la colonización británica de la India. La enfermedad, causada por la bacteria Vibrio cholerae, era transportada por barcos mercantes y movimientos de tropas, siguiendo las principales rutas comerciales y militares de la época. El aumento del comercio internacional y la densificación de las redes de transporte permitieron que el cólera se extendiera rápidamente por todo el mundo. Entre 1840 y 1855, durante la primera pandemia mundial de cólera, la enfermedad siguió una ruta desde la India a otras partes de Asia, Rusia y, finalmente, Europa y América. Estas pandemias afectaron a ciudades enteras, causando muertes masivas y exacerbando el miedo y la estigmatización de los extranjeros, especialmente los de origen asiático, percibidos en aquella época como los vectores de la enfermedad. Esta estigmatización se vio alimentada por sentimientos de superioridad cultural y nociones de "barbarie" atribuidas a las sociedades no europeas. En Europa, estas ideas se utilizaron a menudo para justificar el colonialismo y las políticas imperialistas, basándose en el argumento de que los europeos llevaban la "civilización" y la "modernidad" a partes del mundo consideradas atrasadas o bárbaras. El cólera también estimuló importantes avances en salud pública. Por ejemplo, gracias al estudio de las epidemias de cólera, el médico británico John Snow pudo demostrar, en la década de 1850, que la enfermedad se propagaba por el agua contaminada, un descubrimiento que condujo a importantes mejoras en los sistemas de agua potable y saneamiento.

El crecimiento económico y el cambio social en Europa durante el siglo XIX estuvieron acompañados de temores e incertidumbres sobre las consecuencias de la modernización. Con la rápida urbanización, el aumento de la densidad de población en las ciudades y unas condiciones a menudo insalubres, las sociedades europeas se enfrentaron a nuevos riesgos para la salud. Estaba muy extendida la teoría de que la modernidad permitía sobrevivir a los individuos "débiles", lo que reflejaba una concepción del mundo influida por las ideas darwinianas de la supervivencia del más fuerte. Esta perspectiva reforzaba el temor a una posible "degeneración" de la población si las enfermedades infecciosas se propagaban entre los considerados menos resistentes. La cobertura mediática de las epidemias desempeñó un papel crucial en la percepción pública de los riesgos sanitarios. Las noticias sobre la llegada del cólera o las primeras víctimas de la enfermedad en una ciudad concreta solían ir acompañadas de un sentimiento de urgencia y ansiedad. Los periódicos y diarios de la época difundían esta información, exacerbando el miedo y a veces el pánico entre la población. La enfermedad también puso de manifiesto desigualdades sociales evidentes. El cólera afectaba desproporcionadamente a los pobres, que vivían en condiciones más precarias y no podían permitirse una buena higiene o una alimentación adecuada. Esta diferencia de mortalidad entre clases sociales puso de relieve la importancia de los determinantes sociales de la salud. En cuanto a la resistencia al cólera gracias a una dieta rica, la idea de que los ácidos gástricos matan el virus del cólera es parcialmente cierta en el sentido de que un pH gástrico normal es un factor de defensa contra la colonización por vibrio cholerae. Sin embargo, no se trata de una cuestión de comer carne frente a pan y patatas. De hecho, las personas desnutridas o que pasan hambre son más vulnerables a la enfermedad, porque su sistema inmunitario está debilitado y sus defensas naturales contra la infección son menos eficaces. Es importante subrayar que el cólera no está causado por un virus, sino por bacterias, y que la supervivencia del microorganismo en el estómago depende de varios factores, entre ellos la carga infecciosa ingerida y el estado general de salud de la persona. Estas epidemias han obligado a gobiernos y sociedades a prestar una mayor atención a la salud pública, lo que se ha traducido en inversiones para mejorar las condiciones de vida y las infraestructuras de saneamiento y agua potable y, en última instancia, en una reducción del impacto de estas enfermedades.

Las grandes epidemias que asolaron Francia y otras partes de Europa tras las revoluciones de 1830 y 1848 se produjeron en un contexto de profunda agitación política y social. Estas enfermedades devastadoras fueron percibidas a menudo por las clases desfavorecidas como plagas exacerbadas, o incluso provocadas, por las miserables condiciones de vida en las que se veían obligadas a vivir, a menudo cerca de centros urbanos en rápida expansión e industrialización. En un clima así, no es de extrañar que el recelo y la cólera de las clases trabajadoras se dirigieran contra la burguesía, a la que se acusaba de negligencia e incluso de malicia. Teorías conspirativas como la acusación de que la burguesía pretendía "envenenar" o suprimir la "furia popular" a través de la enfermedad resonaron en una población desesperada por encontrar explicaciones a su sufrimiento. En Rusia, durante el reinado del zar, las manifestaciones desencadenadas por la angustia causada por las epidemias fueron sofocadas por el ejército. Estos sucesos reflejan la tendencia de las autoridades de la época a responder al malestar social con la fuerza, a menudo sin abordar las causas profundas del descontento, como la pobreza, la inseguridad sanitaria y la falta de acceso a los servicios básicos. Estas epidemias pusieron de relieve los vínculos entre las condiciones sanitarias y las estructuras sociales y políticas. Han demostrado que los problemas de salud pública no pueden disociarse de las condiciones de vida de la población, en particular de las clases más pobres. Ante estas crisis sanitarias, aumentó la presión sobre los gobiernos para que mejoraran las condiciones de vida, invirtieran en infraestructuras sanitarias y aplicaran políticas de salud pública más eficaces. Por tanto, estos periodos de epidemias también desempeñaron un papel catalizador en la evolución del pensamiento político y social, subrayando la necesidad de una mayor igualdad y de que los gobiernos cuidaran mejor de sus ciudadanos.

Los médicos del siglo XIX estaban a menudo en el centro de las crisis sanitarias, actuando como figuras de confianza y conocimiento. Se les consideraba pilares de la comunidad, entre otras cosas por su compromiso con los enfermos y su formación científica, adquirida en centros de enseñanza superior. Estos profesionales de la salud ejercían una gran influencia y sus consejos eran generalmente respetados por la población. Antes de que Louis Pasteur revolucionara la medicina con su teoría de los gérmenes en 1885, el conocimiento de las enfermedades infecciosas era muy limitado. Los médicos de la época desconocían la existencia de virus y bacterias como agentes patógenos. A pesar de ello, no carecían de lógica ni de método en su práctica. Ante enfermedades como el cólera, los médicos utilizaban los conocimientos y técnicas disponibles en la época. Por ejemplo, observaban atentamente la evolución de los síntomas y adaptaban su tratamiento en consecuencia. Trataban de calentar a los pacientes durante la fase "fría" del cólera, caracterizada por una piel fría y azulada debida a la deshidratación y a la reducción de la circulación sanguínea. También trataban de fortalecer el cuerpo antes de la aparición de la "última fase" de la enfermedad, a menudo marcada por una debilidad extrema, que podía conducir a la muerte. Los médicos también utilizaban métodos como las sangrías y las purgas, que se basaban en teorías médicas de la época pero que ahora se consideran ineficaces o incluso perjudiciales. Sin embargo, a pesar de las limitaciones de su práctica, su dedicación al tratamiento de los pacientes y la observación rigurosa de los efectos de sus tratamientos atestiguaban su deseo de combatir la enfermedad con las herramientas de que disponían. El enfoque empírico de los médicos de esta época contribuyó a la acumulación de conocimientos médicos, que posteriormente se transformaron y perfeccionaron con la llegada de la microbiología y otras ciencias médicas modernas.

Georges-Eugène Haussmann, conocido como el Barón Haussmann, orquestó una transformación radical de París durante el Segundo Imperio, bajo el reinado de Napoleón III. Su tarea consistía en remediar los acuciantes problemas de la capital francesa, que sufría un hacinamiento extremo, unas condiciones sanitarias deplorables y una maraña de callejuelas que se remontaban a la Edad Media y que ya no respondían a las necesidades de la ciudad moderna. La estrategia de Haussmann para revitalizar París fue global. Empezó por tomar medidas para limpiar la ciudad. Antes de sus reformas, París sufría plagas como el cólera, agravadas por calles estrechas y un sistema de alcantarillado deficiente. Introdujo un innovador sistema de alcantarillado que mejoró enormemente la salud pública. A continuación, Haussmann se centró en mejorar las infraestructuras estableciendo una red de amplias avenidas y bulevares. Estas nuevas vías no sólo eran estéticamente agradables, sino también funcionales, ya que mejoraban la circulación del aire y la luz y facilitaban los desplazamientos. Al mismo tiempo, Haussmann replanteó el urbanismo de la ciudad. Creó espacios armoniosos con parques, plazas y alineaciones de fachadas, dando a París el aspecto característico que hoy conocemos. Sin embargo, este proceso tuvo importantes repercusiones sociales, sobre todo el desplazamiento de las poblaciones más pobres a las afueras. Las obras de renovación provocaron la destrucción de muchos pequeños comercios y viviendas precarias, obligando a las clases más pobres a trasladarse a los suburbios. Estos cambios provocaron reacciones encontradas entre los parisinos de la época. Mientras que la burguesía temía la agitación social y veía con recelo la presencia de lo que consideraba "clases peligrosas", la ambición de Haussmann era también hacer la ciudad más atractiva, segura y adaptada a los tiempos. Sin embargo, el coste y las consecuencias sociales de las obras de Haussmann fueron fuente de controversia y de intensos debates políticos.

La "cuestión social"[modifier | modifier le wikicode]

Durante el siglo XIX, con el auge del capitalismo industrial, las estructuras sociales experimentaron cambios radicales, sustituyendo la antigua jerarquía basada en la nobleza y la sangre por otra basada en el estatus social y la riqueza. Surgió una nueva élite burguesa, formada por individuos que, habiendo triunfado en el mundo de los negocios, adquirieron la riqueza y el crédito social considerados necesarios para gobernar el país. Esta élite representaba una minoría que, durante un tiempo, ostentó el monopolio del derecho de voto, al ser considerada la más capacitada para tomar decisiones por el bien de la nación. Los trabajadores, por el contrario, eran vistos a menudo bajo una luz paternalista, como niños incapaces de gestionar sus propios asuntos o de resistir las tentaciones de la embriaguez y otros vicios. Esta visión se veía reforzada por las teorías morales y sociales de la época, que hacían hincapié en la templanza y la responsabilidad individual. El miedo al cólera, una enfermedad terrible y poco conocida, alimentaba una serie de creencias populares, entre ellas la idea de que el estrés o la ira podían inducir la enfermedad. Esta creencia contribuyó a una relativa calma entre las clases trabajadoras, que desconfiaban de las emociones fuertes y de su potencial para causar plagas. A falta de un conocimiento científico de las causas de tales enfermedades, abundaban las teorías, algunas de ellas basadas en mitos o supersticiones. En este entorno, la burguesía desarrolló una forma de paranoia sobre los suburbios obreros. Las periferias urbanas, a menudo superpobladas e insalubres, eran vistas como focos de enfermedad y desorden que amenazaban la estabilidad y limpieza de los centros urbanos más saneados. Este temor se acentuaba por el contraste entre las condiciones de vida de la élite burguesa y las de los obreros, y por la amenaza que suponían para el orden establecido las concentraciones y revueltas populares.

Buret fue un agudo observador de las condiciones de vida de la clase obrera en el siglo XIX, y su análisis refleja las ansiedades y críticas sociales de una época marcada por la Revolución Industrial y la rápida urbanización: "Si os atrevéis a entrar en los barrios malditos donde vive [la población obrera], veréis a cada paso hombres y mujeres marchitos por el vicio y la miseria, niños semidesnudos pudriéndose en la inmundicia y asfixiándose en habitaciones sin día ni aire. Allí, en el hogar de la civilización, encontraréis millares de hombres que, a fuerza de estupefacción, han retrocedido a la vida salvaje; allí, en fin, veréis la miseria en un aspecto tan horrible que inspirará más repugnancia que piedad, y que estaréis tentados de considerarla como el justo castigo por un crimen [...]. Aislados de la nación, colocados fuera de la comunidad social y política, solos con sus necesidades y sus miserias, se agitan para salir de esta soledad espantosa y, como los bárbaros con los que se les ha comparado, pueden estar tramando una invasión".

La fuerza de esta cita reside en su descripción gráfica y emocional de la pobreza y la degradación humana en los barrios obreros de las ciudades industriales. Buret utiliza imágenes chocantes para provocar la reacción del lector, describiendo escenas de degradación que contrastan con el ideal de progreso y civilización de la época. Al describir los barrios obreros como "malditos" y evocar imágenes de hombres y mujeres "marchitos por el vicio y la miseria", llama la atención sobre las condiciones inhumanas creadas por el sistema económico de la época. La referencia a "niños semidesnudos pudriéndose en la suciedad" es especialmente conmovedora, pues refleja una cruel realidad social en la que los más vulnerables, los niños, fueron las primeras víctimas de la industrialización. La referencia a las "habitaciones sin aire y sin día" recuerda las viviendas insalubres y superpobladas en las que se hacinaban las familias obreras. Buret también subraya el aislamiento y la exclusión de los trabajadores de la comunidad política y social, sugiriendo que, privados de reconocimiento y derechos, podrían convertirse en una fuerza subversiva, comparados con "bárbaros" que traman una "invasión". Esta metáfora de la invasión sugiere un temor a la revuelta obrera entre las clases dirigentes, que temían que la angustia y la agitación de los trabajadores se convirtieran en una amenaza para el orden social y económico. En su contexto histórico, esta cita ilustra las profundas tensiones sociales del siglo XIX y ofrece un comentario mordaz sobre las consecuencias humanas de la modernidad industrial. Invita a reflexionar sobre la necesidad de integración social y reforma política, reconociendo que el progreso económico no puede desvincularse del bienestar y la dignidad de todos los miembros de la sociedad.