Estructuras agrarias y sociedad rural: análisis del campesinado europeo preindustrial

Basado en un curso de Michel Oris[1][2]

Estructuras agrarias y sociedad rural: análisis del campesinado europeo preindustrial ● El régimen demográfico del Antiguo Régimen: la homeostasis ● Evolución de las estructuras socioeconómicas en el siglo XVIII: del Antiguo Régimen a la Modernidad ● Orígenes y causas de la revolución industrial inglesa ● Mecanismos estructurales de la revolución industrial ● La difusión de la revolución industrial en la Europa continental ● La revolución industrial más allá de Europa: Estados Unidos y Japón ● Los costes sociales de la Revolución Industrial ● Análisis histórico de las fases cíclicas de la primera globalización ● Dinámica de los mercados nacionales y globalización del comercio de productos ● La formación de sistemas migratorios globales ● Dinámica e impactos de la globalización de los mercados monetarios : El papel central de Gran Bretaña y Francia ● La transformación de las estructuras y relaciones sociales durante la Revolución Industrial ● Los orígenes del Tercer Mundo y el impacto de la colonización ● Fracasos y obstáculos en el Tercer Mundo ● Cambios en los métodos de trabajo: evolución de las relaciones de producción desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX ● La edad de oro de la economía occidental: los treinta gloriosos años (1945-1973) ● La evolución de la economía mundial: 1973-2007 ● Los desafíos del Estado del bienestar ● En torno a la colonización: temores y esperanzas de desarrollo ● Tiempo de rupturas: retos y oportunidades en la economía internacional ● Globalización y modos de desarrollo en el "tercer mundo"

Entre los siglos XV y XVIII, la Europa preindustrial era esencialmente un vasto mosaico de comunidades rurales donde la vida campesina, lejos de ser un mero telón de fondo, constituía el corazón palpitante de la civilización. El campesinado, que daba trabajo al 90% de la población, no se limitaba a cultivar la tierra, sino que era la columna vertebral de la economía, modelaba el paisaje, alimentaba a las naciones y tejía los lazos sociales que unían pueblos y terruños. Su trabajo diario en la tierra era mucho más que una búsqueda de subsistencia; era la fuerza motriz de una economía en gran medida autosuficiente, un componente clave de la gran máquina social que alimentaba mercados y ciudades.

Dentro de este tablero agrario, cada campesino desempeñaba un papel decisivo, comprometido en una densa red de deberes, no sólo para con el señor local, sino también en un espíritu de solidaridad mutua. Viviendo a menudo en condiciones de austeridad y sometidos a la dureza de las estaciones y a las exigencias arbitrarias de la nobleza, los campesinos dieron sin embargo forma a la economía de su tiempo con resiliencia. Es simplista describirlos únicamente como una clase desfavorecida e impotente; representaban la mayor masa social de la Europa preindustrial y fueron actores clave, a veces revolucionarios, en la configuración de su futuro.

Vamos a adentrarnos en la vida cotidiana, a menudo poco conocida, de los campesinos europeos de la era preindustrial, arrojando luz no sólo sobre sus prácticas agrícolas, sino también sobre su lugar dentro de la jerarquía social y las dinámicas de resistencia y cambio que fueron capaces de generar. Al volver a situarlos en el centro del análisis, redescubrimos los fundamentos mismos de la economía y la sociedad preindustriales europeas.

El predominio de la agricultura: siglo XV - siglo XVII[modifier | modifier le wikicode]

La agricultura fue el pilar de las economías del Antiguo Régimen y desempeñó un papel predominante en la configuración de la estructura socioprofesional de la época. En el centro de esta organización económica se encontraban tres grandes ramas de actividad: el sector primario [1], que abarcaba las actividades agrícolas, el sector secundario [2], que abarcaba la industria, y el sector terciario [3], que abarcaba los servicios. En el siglo XVI, el rostro demográfico de Europa era esencialmente rural y agrario, con cerca del 80% de sus habitantes dedicados a la agricultura. Esta cifra revela que cuatro de cada cinco personas estaban vinculadas a la tierra, una proporción abrumadora que atestigua el profundo arraigo del campesinado en la vida económica de la época. El sector primario no sólo era el mayor empleador; era la base de la vida cotidiana, con la mayor parte de la mano de obra europea dedicada al cultivo de la tierra, la cría de ganado y las muchas otras tareas que componen el trabajo agrícola.

Este cuadro muestra la evolución de la distribución de la población activa entre los sectores primario (agricultura), secundario (industria) y terciario (servicios) en los países con economías de mercado desarrolladas, a excepción de Japón. Los porcentajes indicados reflejan la parte de cada sector en el total de la población activa, desde 1500 hasta 1995. Al principio del periodo estudiado, en 1500, la agricultura empleaba a cerca del 80% de la población activa, mientras que la industria y los servicios representaban cada uno alrededor del 10%. Esta distribución cambió ligeramente en 1750, cuando la agricultura descendió ligeramente hasta el 76%, mientras que la industria subió al 13% y los servicios al 11%. En 1800, la agricultura sigue predominando con un 74%, pero la industria sigue aumentando hasta el 16% y los servicios se mantienen en el 11%. En 1913 se produjo un cambio significativo, cuando la agricultura representaba el 40% de la población activa, seguida de cerca por la industria, con un 32%, y los servicios, con un 28%. Este cambio se acentuó en la segunda mitad del siglo XX. En 1950, la agricultura empleaba al 23% de la población activa, mientras que la industria representaba el 37% y los servicios el 40%, señal de una creciente diversificación económica. En 1970, el sector servicios había superado a todos los demás, con un 52%, mientras que la industria representaba el 38% y la agricultura sólo el 10%. Esta tendencia continuó en las décadas siguientes: en 1980, la agricultura descendió al 7%, la industria representaba el 34% y los servicios el 58%. En 1990, los servicios habían aumentado hasta el 66%, dejando la agricultura en el 5% y la industria en el 29%. Por último, en 1995, los servicios dominan ampliamente con un 67%, mientras que la industria se reduce ligeramente al 28% y la agricultura se mantiene en el 5%, lo que refleja un mundo en el que la economía está fuertemente orientada hacia los servicios. Este conjunto de datos muestra una clara transición en las economías desarrolladas de un predominio de la agricultura a un predominio de los servicios, lo que ilustra los profundos cambios de las estructuras económicas a lo largo de los siglos.

Para comprender la importancia predominante de la agricultura en las economías del Antiguo Régimen, es importante tener en cuenta que el valor monetario de la producción agrícola superaba con creces el de los demás sectores de producción. En efecto, la riqueza de las sociedades de la época se basaba en la agricultura, cuya producción dominaba en gran medida la economía, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos. La distribución de la riqueza estaba, pues, intrínsecamente ligada a la agricultura. En este contexto, los campesinos, que constituían la mayoría de la población, dependían totalmente de la agricultura para su subsistencia. Su alimentación procedía directamente de lo que podían cultivar y cosechar. Estas sociedades se caracterizaban por un bajo grado de monetarización de la economía, con una marcada preferencia por el trueque, un sistema de intercambio directo de bienes y servicios. Sin embargo, a pesar de esta tendencia al trueque, los campesinos seguían necesitando dinero para pagar los impuestos exigidos por la Iglesia y los distintos niveles de gobierno. Esta necesidad de dinero contradecía en parte el carácter no monetarizado de su economía cotidiana, lo que ponía de manifiesto las exigencias contradictorias a las que se enfrentaban los campesinos a la hora de gestionar sus recursos y cumplir con sus obligaciones fiscales.

En la sociedad del Antiguo Régimen, la estructura económica estaba fuertemente marcada por la estratificación social y los privilegios de clase. Los ingresos de la nobleza y el clero, que constituían las élites de la época, procedían en gran medida de las contribuciones del Tercer Estado, es decir, de los campesinos y burgueses, que constituían la inmensa mayoría de la población. Estas élites se enriquecieron gracias a los derechos señoriales y a los diezmos eclesiásticos que gravaban las tierras agrícolas, a menudo explotadas por campesinos. Los campesinos, por su parte, debían pagar parte de su producción o renta en forma de impuestos y rentas, constituyendo así la base de la renta de la tierra de la nobleza y de la renta eclesiástica del clero. Este sistema fiscal era tanto más gravoso para el Tercer Estado cuanto que ni la nobleza ni el clero estaban sujetos a impuestos, beneficiándose de diversas exenciones y privilegios. En consecuencia, la carga fiscal recaía casi por completo sobre los hombros de los campesinos y otras clases no privilegiadas. Esta dinámica económica pone de manifiesto el sorprendente contraste entre las condiciones de vida de las élites y las de los campesinos. Las primeras, aunque numéricamente inferiores, llevaban una vida financiada por la explotación económica de los segundos, quienes, a pesar de su contribución esencial a la economía y a la estructura social, tenían que soportar cargas fiscales desproporcionadas a sus medios. Esto condujo a una concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos, mientras las masas vivían en una constante inseguridad material.

El ahorro desempeñó un papel crucial en la economía del Antiguo Régimen, ya que constituía la base de la inversión. De hecho, fue gracias a la capacidad de ahorro que los individuos y las familias pudieron permitirse adquirir activos productivos. En un contexto en el que la agricultura es la piedra angular de la economía, invertir en tierras se convierte en una práctica habitual y potencialmente lucrativa. La compra de bosques u otras extensiones de tierras de labranza era, por tanto, una forma favorecida de inversión. La burguesía, sobre todo en ciudades prósperas como Ginebra, reconocía el valor de tales inversiones y a menudo canalizaba sus ahorros hacia la compra de viñedos. Esta actividad, con fama de ser más rentable que la artesanía o los servicios, atrajo la atención de quienes disponían de medios para invertir. Así, se benefician del trabajo de los campesinos, que cultivan la tierra en su nombre, lo que les permite obtener beneficios de la producción sin estar necesariamente implicados directamente en las labores agrícolas. Incluso los comerciantes urbanos, siempre que hayan acumulado suficiente riqueza, compran tierras en el campo, ampliando sus carteras de inversión y diversificando sus fuentes de ingresos. Esto ilustra cómo, incluso dentro de las ciudades, la economía estaba íntimamente ligada a la tierra y a su explotación. Sin embargo, es importante señalar que el sector agrícola no era uniforme. Se caracterizaba por una gran variedad de situaciones: algunas regiones estaban especializadas en determinados cultivos, otras eran conocidas por su ganadería, y la eficacia de la agricultura podía variar mucho en función de los métodos de cultivo y de los derechos de propiedad vigentes. Esta heterogeneidad refleja la complejidad de la economía agraria y las diferentes formas de utilizar la tierra para generar ingresos.

La diversidad de los sistemas agrarios[modifier | modifier le wikicode]

A medida que se acercaba el final de la Edad Media y avanzaban los periodos que la siguieron, surgieron importantes disparidades regionales dentro de Europa, sobre todo entre el Este y el Oeste, y entre el Norte y el Sur. Esta divergencia es particularmente evidente en el estatuto de los campesinos y en los sistemas agrarios vigentes.

La mayoría de los campesinos de Europa Occidental adquirieron una forma de libertad en los albores de la era moderna. Esta liberación se produjo gradualmente, gracias sobre todo al debilitamiento de las estructuras feudales y a los cambios en las relaciones de producción y propiedad. En Occidente, estos avances permitieron a los campesinos convertirse en agricultores libres, con mayores derechos y mejores condiciones de vida, aunque todavía sujetos a diversas formas de restricción económica y dependencia. Al este de la línea imaginaria San Petersburgo-Trieste, sin embargo, la situación era diferente. Fue en esta región donde se desarrolló la llamada "segunda servidumbre". Este fenómeno se caracterizó por un reforzamiento de las restricciones que pesaban sobre los campesinos, que se encontraron de nuevo encadenados a la tierra por un sistema de dependencia y obligaciones para con los señores. Los derechos de los campesinos se vieron considerablemente limitados, y a menudo se vieron obligados a trabajar las tierras de los señores sin una compensación adecuada, o a pagar una parte importante de su producción en concepto de renta. Esta dicotomía geográfica refleja una profunda división socioeconómica y jurídica en la Europa preindustrial. También influyó en el desarrollo económico y social de las distintas regiones, con consecuencias que durarían siglos, configurando la dinámica de la historia europea.

Sistema estatal[modifier | modifier le wikicode]

En el siglo XVII, Europa del Este experimentó importantes cambios sociales y económicos que repercutieron directamente en la condición de los campesinos. En las vastas llanuras fértiles de Ucrania, Polonia, Rumanía y los Balcanes, tierras que llegarían a conocerse como el granero de Europa por su elevada productividad agrícola, surgió un fenómeno particular: la reimposición de la servidumbre, conocida como "segunda servidumbre". Este resurgimiento de la servidumbre fue orquestado en gran medida por los "barones bálticos", a menudo señores de la guerra o aristócratas con vastas extensiones de tierra en estas regiones. La autoridad de estos barones descansaba en su poder militar y económico, y buscaban maximizar los rendimientos de sus tierras para enriquecerse y financiar sus ambiciones, ya fueran políticas o militares. La vuelta de los campesinos a la servidumbre significó la pérdida de su autonomía y el retorno a unas condiciones de vida similares a las del feudalismo medieval. Los campesinos se veían obligados a trabajar las tierras de los señores sin poder reclamar su propiedad. También estaban sujetos a trabajos forzados y regalías, lo que reducía su capacidad para beneficiarse de los frutos de su trabajo. Además, a menudo se prohibía a los campesinos abandonar las tierras del señor sin permiso, lo que les ataba a su señor y a sus tierras de un modo que limitaba gravemente su libertad personal. El efecto de estas políticas se dejó sentir en toda la estructura social y económica de las regiones afectadas. Aunque estas tierras eran muy productivas y esenciales para abastecer al continente de trigo y otros cereales, los campesinos que las trabajaban tenían una vida dura y su estatus social era muy bajo. Este refuerzo de la servidumbre en Europa del Este contrastaba fuertemente con el movimiento hacia una mayor libertad que se observaba en otras partes de Europa en la misma época.

El sistema señorial en Europa del Este era una forma de organización agraria en la que los señores, a menudo aristócratas o miembros de la alta nobleza, establecían vastos latifundios agrícolas. Dentro de estos latifundios, ejercían un control casi total sobre un gran número de siervos campesinos, atados a la tierra y obligados a trabajar para el señor. Este sistema, también conocido como servidumbre, persistió en la Rusia zarista hasta la emancipación de los siervos en 1861. Bajo este sistema, a los campesinos se les denominaba de forma deshumanizada "almas", término que enfatizaba su reducción a meras unidades económicas en los registros de los terratenientes. Se ignoraba en gran medida su condición de seres humanos con derechos y aspiraciones. Por lo general, sus condiciones de vida eran miserables: no eran propietarios de la tierra que cultivaban y se veían obligados a entregar la mayor parte de su producción al señor, quedándose sólo con lo estrictamente necesario para su supervivencia. Por ello, tenían pocos incentivos para mejorar los rendimientos o innovar en las técnicas agrícolas, ya que cualquier excedente sólo aumentaría la riqueza del señor. La agricultura practicada en estos latifundios era esencialmente de subsistencia, destinada sobre todo a evitar la hambruna más que a maximizar la producción. No obstante, a pesar de esta orientación hacia la mera supervivencia, los latifundios conseguían producir importantes excedentes, sobre todo de trigo, que se exportaba a países como Alemania y Francia. Esto era posible gracias a la inmensidad de las tierras y a la densidad de los siervos que las trabajaban. Estas exportaciones masivas de cereales hicieron que estos latifundios fueran casi capitalistas en cuanto a su papel en la economía de mercado, a pesar de que el propio sistema se basaba en relaciones de producción feudales y en la explotación de los siervos. Esta paradoja pone de manifiesto la complejidad y las contradicciones de las economías europeas preindustriales, que supieron combinar elementos de la economía de mercado con estructuras sociales arcaicas.

En el corazón de la agricultura europea preindustrial, los cereales eran el cultivo dominante, monopolizando hasta tres cuartas partes de las tierras de cultivo. Esta preeminencia de los cereales, y del trigo en particular, ha sido descrita por algunos historiadores como la "tiranía del trigo". El trigo era crucial porque constituía la base de la alimentación de subsistencia: el pan era el alimento básico de la población, por lo que su cultivo era esencial para la supervivencia. Sin embargo, a pesar de esta importancia crucial, la tierra no producía todo lo que podía. Los rendimientos eran generalmente bajos, consecuencia directa de unas técnicas agrícolas primitivas y de la falta de innovación tecnológica. Los métodos agrícolas eran a menudo arcaicos, basados en conocimientos tradicionales y herramientas rudimentarias que no habían evolucionado en siglos. Además, faltaban las inversiones necesarias para modernizar las prácticas agrícolas y aumentar los rendimientos. La pobreza generalizada y el sistema económico imperante basado en el trueque no ofrecían un terreno fértil para la acumulación de capital necesaria para realizar tales inversiones. Las élites, que absorbían la mayor parte de los flujos monetarios a través de impuestos y rentas, no redistribuían la riqueza de forma que pudiera estimular el desarrollo agrícola. Los propios campesinos eran financieramente incapaces de adoptar técnicas avanzadas. Las pesadas cargas fiscales impuestas tanto por el Estado como por la Iglesia, así como la necesidad de satisfacer las exigencias de los señores de la tierra, les dejaban pocos recursos para invertir en sus tierras. En consecuencia, los avances tecnológicos que podrían haber revolucionado la agricultura y mejorado las condiciones de vida de los agricultores no se materializaron hasta que las convulsiones sociales y económicas de los siglos siguientes cambiaron el panorama de la agricultura europea.

La cuestión de la fertilidad del suelo y de la gestión del ganado resultó ser otro factor limitante para la agricultura preindustrial. El estiércol, ya fuera de origen animal o humano, desempeñaba un papel crucial como fertilizante natural, enriqueciendo el suelo y aumentando el rendimiento de los cultivos. Sin embargo, en aquella época, el suministro de estiércol era a menudo insuficiente para satisfacer las necesidades de todas las tierras cultivadas, lo que contribuía a la baja productividad de las explotaciones. La comparación entre el pastoreo y el cultivo de cereales pone de manifiesto un dilema central: mientras que una hectárea de tierra dedicada al pastoreo puede mantener un número limitado de cabezas de ganado y, por extensión, alimentar a un número limitado de personas con la carne y los productos lácteos producidos, la misma hectárea dedicada al cultivo de cereales tiene el potencial de alimentar a diez veces más personas, gracias a la producción directa de alimentos consumidos por los seres humanos. En un contexto en el que la seguridad alimentaria es una de las principales preocupaciones y en el que la mayoría de la población depende de los alimentos a base de cereales para su supervivencia, es lógico que se dé prioridad al cultivo de cereales. Sin embargo, esta preferencia por los cereales ha ido en detrimento de la rotación de cultivos y de la ganadería, que podrían haber contribuido a un mejor acondicionamiento de los suelos y a un aumento de los rendimientos a largo plazo. En consecuencia, a falta de un suministro suficiente de estiércol y de prácticas agrícolas que mantengan la fertilidad del suelo, la producción de cereales se ha mantenido en niveles relativamente bajos, perpetuando un círculo vicioso de baja productividad y pobreza rural. Se trata de una ilustración sorprendente de las limitaciones a las que se enfrentaban los agricultores preindustriales y de las dificultades inherentes a la agricultura de subsistencia de la época.

Las técnicas agrícolas rudimentarias y los escasos conocimientos sobre la edafología de la época preindustrial provocaron un rápido agotamiento de los nutrientes del suelo. La práctica común de cultivar continuamente la misma parcela de tierra sin darle tiempo a recuperarse empobrecía el suelo, reduciendo su fertilidad y, por tanto, el rendimiento de las cosechas. El barbecho, un método tradicional de dejar descansar la tierra durante una o más temporadas de cultivo, era por tanto una necesidad más que una elección. Durante este periodo, la tierra no se cultivaba y a menudo se dejaba crecer plantas silvestres, que ayudaban a restaurar la materia orgánica y los nutrientes esenciales del suelo. Se trataba de una forma primitiva de rotación de cultivos que permitía al suelo regenerarse de forma natural. Sin embargo, el barbecho tenía desventajas económicas evidentes: reducía la cantidad de tierra disponible para la producción de alimentos en un momento dado, lo que resultaba especialmente problemático dada la presión demográfica y la creciente demanda de alimentos. La ausencia de fertilizantes químicos modernos y de técnicas avanzadas de gestión del suelo hacía que los agricultores dependieran en gran medida de métodos naturales para mantener la fertilidad del suelo, como el barbecho, la rotación de cultivos y el uso limitado de estiércol animal. No fue hasta la llegada de la revolución agrícola y el descubrimiento de los fertilizantes químicos cuando la productividad agrícola pudo dar un salto significativo, permitiendo el cultivo continuo sin el periodo de descanso obligatorio para el suelo.

La "segunda servidumbre" se refiere a un fenómeno que tuvo lugar en Europa Central y Oriental, sobre todo entre los siglos XIV y XVII, durante el cual la condición de los campesinos se deterioró considerablemente, acercándolos al estado de siervos de la Edad Media tras un periodo anterior de relativa libertad. Este retroceso se debió a una serie de factores, entre ellos la concentración parcelaria por parte de la nobleza, las presiones económicas y la creciente demanda de productos agrícolas para la exportación, sobre todo cereales. La pérdida de libertad de los campesinos supuso su sometimiento a la tierra y a la voluntad de los terratenientes, lo que a menudo significaba trabajos forzados sin una remuneración adecuada, o con una remuneración fijada por los propios señores. Los campesinos también estaban sujetos a impuestos y rentas arbitrarios, y no podían abandonar sus tierras ni casar a sus hijos sin el permiso del señor. Esto provocaba un empobrecimiento generalizado, con campesinos incapaces de acumular bienes o mejorar su suerte, atrapados en un ciclo de pobreza que se perpetuaba de generación en generación. Este empobrecimiento del campesinado también repercutió en la estructura social y económica de estas regiones, limitando el desarrollo económico y contribuyendo a la inestabilidad social. La situación sólo empezó a cambiar con las diversas reformas agrarias y la abolición de la servidumbre que tuvieron lugar en el siglo XIX, aunque los efectos de la Segunda Servidumbre continuaron mucho después de estas reformas.

Sistema señorial[modifier | modifier le wikicode]

La transición de la servidumbre a una forma de emancipación campesina en Europa Occidental tras el declive del Imperio Romano fue un fenómeno complejo resultado de diversos factores. Al establecerse las estructuras feudales, los campesinos y siervos se encontraron en una rígida jerarquía social, pero empezaron a surgir oportunidades para cambiar su estatus. A medida que evolucionaba la economía medieval, el trabajo en régimen de servidumbre resultaba menos rentable para los señores debido a los cambios en la producción y circulación de la riqueza, en particular el mayor uso del dinero y el desarrollo de los mercados. Ante estos cambios, los señores encontraron a veces más ventajoso arrendar sus tierras a campesinos libres o arrendatarios, que pagaban una renta en lugar de recurrir al sistema servil. La expansión de las ciudades también ofrecía a los campesinos oportunidades de empleo fuera de la agricultura, lo que les colocaba en mejor posición para negociar sus condiciones de vida o buscar una vida mejor lejos de las limitaciones feudales. Esta afluencia a los centros urbanos presionó a los señores para que mejoraran las condiciones de los campesinos a fin de mantenerlos en sus tierras. Los levantamientos y revueltas campesinas también influyeron en las relaciones feudales. En ocasiones, estos acontecimientos dieron lugar a negociaciones que desembocaron en condiciones más favorables para los campesinos. Además, a veces las autoridades introducían reformas legislativas que limitaban el poder de los señores sobre sus siervos y mejoraban las condiciones de éstos. En ciertas regiones montañosas, como el Valais y los Pirineos, las comunidades agrícolas se beneficiaron de condiciones especiales. A menudo propietarias colectivas de sus pastos, estas comunidades gozaban de una relativa autonomía que les permitía mantener cierto grado de independencia. A pesar de la obligación de realizar tareas para los señores, eran libres y a veces conseguían negociar condiciones que les eran favorables. Estas diferentes realidades regionales del Oeste dan testimonio de la diversidad de las experiencias de los campesinos y ponen de relieve la complejidad de las estructuras sociales y económicas de la época. La capacidad de las comunidades campesinas para adaptarse y negociar su estatus fue un factor determinante en la evolución de la historia social y económica de Europa.

La distinción entre sistemas de rotación de cultivos bienales y trienales en Europa Occidental durante la Edad Media y el periodo anterior a la industrialización refleja las adaptaciones a las condiciones climáticas locales y a las capacidades del suelo. Estas prácticas agrícolas desempeñaron un papel crucial en la economía rural y en la supervivencia de las poblaciones. En el sur de Europa, regiones como Italia, Grecia, España y Portugal utilizaban habitualmente el sistema de rotación bienal de cultivos. Este sistema dividía las tierras de cultivo en dos partes: una se sembraba durante la temporada de crecimiento y la otra se dejaba en barbecho para que se recuperara. Este descanso permitía que los nutrientes se renovaran de forma natural, pero significaba que las tierras de cultivo no se explotaban por completo todos los años. En cambio, en el norte de Europa, donde las condiciones climáticas y la fertilidad del suelo lo permitían, los agricultores practicaban una rotación de cultivos de tres años. La tierra se dividía en tres secciones: una para los cultivos de invierno, otra para los de primavera y otra para el barbecho. Este método permitía aprovechar mejor la tierra, ya que sólo un tercio de la misma estaba en reposo en un momento dado, frente a la mitad en el caso de la rotación bianual. La rotación trienal era más eficaz, ya que optimizaba el uso de la tierra y aumentaba la producción agrícola. Esto tenía el efecto de aumentar la disponibilidad de recursos alimentarios y sostener a una población más numerosa. La técnica también contribuyó a aumentar la cabaña ganadera, ya que las tierras en barbecho podían utilizarse para el pastoreo, lo que no ocurría con el sistema bienal. La transición a los cultivos trienales en el Norte fue uno de los factores que permitieron una mayor resistencia y expansión de la población antes de la llegada de los fertilizantes químicos y los métodos agrícolas modernos. Esta diferenciación regional refleja el ingenio y la adaptación de las sociedades rurales europeas a las condiciones medioambientales y económicas de su época.

La división socioeconómica entre Europa Oriental y Occidental no es un fenómeno exclusivamente moderno. Tiene sus raíces en la larga historia del continente, sobre todo a partir de la Edad Media, y se ha prolongado a lo largo de los siglos con rasgos diferenciados de desarrollo agrario y social. En el Este, con el fenómeno de la "segunda servidumbre" tras la Edad Media, la libertad de los campesinos se vio fuertemente restringida, sometiéndolos a un régimen de servidumbre a la nobleza local y a los grandes terratenientes. Esta situación dio lugar a estructuras agrarias caracterizadas por grandes explotaciones señoriales, en las que los campesinos no solían estar motivados para mejorar los rendimientos porque no se beneficiaban directamente de los frutos de su trabajo. En Occidente, en cambio, aunque también prevalecía la estructura feudal, se produjo una emancipación gradual de los campesinos y un desarrollo agrícola que favoreció una mayor productividad y diversidad de cultivos. Prácticas como la rotación trienal de cultivos, la cría de animales y la rotación de cultivos permitieron aumentar la producción de alimentos, lo que hizo posible alimentar a una población creciente y contribuir al desarrollo urbano. Esta divergencia entre Europa Oriental y Occidental ha dado lugar a importantes diferencias en el desarrollo económico y social. En Occidente, las transformaciones agrícolas sentaron las bases de la Revolución Industrial, mientras que el Este mantuvo a menudo estructuras agrarias más tradicionales y rígidas, lo que retrasó su industrialización y contribuyó a perpetuar las desigualdades económicas y sociales entre ambas regiones. Estas disparidades históricas han tenido repercusiones duraderas que aún pueden apreciarse en la dinámica política, económica y cultural contemporánea de Europa.

La agricultura de subsistencia[modifier | modifier le wikicode]

La transición de los campesinos de la condición servil a la libertad en la Europa de la Edad Media se produjo gracias a una multitud de factores que a menudo interactuaron entre sí, y el proceso distó mucho de ser uniforme en todo el continente. A medida que aumentaba la población y crecían las ciudades, empezaron a surgir oportunidades de trabajo fuera de la agricultura tradicional, lo que permitió a algunos siervos aspirar a una vida diferente como habitantes de la ciudad. Los cambios en las prácticas agrícolas, el aumento de la productividad y los inicios del capitalismo con su comercio en expansión requerían una mano de obra más libre y móvil, lo que contribuyó a cuestionar el sistema servil tradicional. Los siervos, por su parte, no siempre aceptaron su destino sin rechistar. Las revueltas campesinas, aunque a menudo aplastadas, a veces podían dar lugar a concesiones por parte de la nobleza. Al mismo tiempo, en ciertas regiones se produjeron reformas legislativas que abolieron la servidumbre o mejoraron la condición de los campesinos, bajo la influencia de diversos factores que iban desde la economía hasta la ética. Paradójicamente, crisis como la peste negra también desempeñaron un papel en esta transformación. La muerte masiva de la población creó una escasez de mano de obra, lo que dio a los campesinos supervivientes un mayor margen de maniobra para negociar su estatus y sus salarios. Sin embargo, a pesar de estos avances hacia la libertad, en el siglo XVIII, aunque la mayoría de los campesinos de Europa Occidental eran libres por derecho propio, su libertad económica seguía siendo a menudo limitada. Los sistemas de tenencia de la tierra seguían exigiéndoles el pago de rentas o la prestación de servicios a cambio del acceso a la tierra. Esto contrastaba fuertemente con muchas partes de Europa del Este, donde la servidumbre persistía, incluso intensificándose en algunos casos, antes de ser finalmente abolida en el siglo XIX. La emancipación de los campesinos occidentales no significó, sin embargo, que alcanzaran la igualdad social o la independencia económica total. Las estructuras de poder y la propiedad de la tierra seguían siendo muy desiguales, lo que mantenía a una gran parte de la población rural en un estado de dependencia económica, a pesar de que su estatuto jurídico había cambiado.

En la era preindustrial, la agricultura era la base de la supervivencia de la gran mayoría de los europeos. Esta agricultura estaba fuertemente orientada hacia la producción de cereales, siendo el trigo y la cebada los principales cultivos. Los campesinos producían lo que consumían, trabajando esencialmente para alimentar a sus familias y asegurarse un mínimo para sobrevivir. Los cereales eran tan importantes que representaban las tres cuartas partes de su dieta, de ahí la expresión "tiranía del trigo", que ilustra la dependencia de estos cultivos. En aquella época, un individuo consumía entre 800 gramos y 1 kilogramo de cereales al día, frente a los escasos 150 a 200 gramos de las sociedades modernas. Este elevado consumo refleja la importancia de los cereales como fuente principal de calorías. Se preferían los cereales al ganado porque eran unas diez veces más productivos en términos de alimentos producidos por hectárea. Los cereales podían alimentar a una gran población, mientras que la ganadería requería grandes extensiones de tierra para un rendimiento mucho menor en términos de calorías humanas. Sin embargo, este tipo de agricultura se caracterizaba por un bajo rendimiento y una gran vulnerabilidad a las malas cosechas. En la Edad Media, la siembra de un grano podía producir una media de cinco a seis granos en el momento de la cosecha. Además, parte de esta cosecha debía reservarse para futuras siembras, lo que suponía un periodo de escasez en el que las reservas de alimentos menguaban antes de la nueva cosecha. Este periodo era especialmente crítico, y no eran raras las hambrunas cuando las cosechas eran insuficientes. Como consecuencia, la población vivía constantemente en el filo de la navaja, con escaso margen para hacer frente a los riesgos climáticos o a las epidemias que podían diezmar las cosechas y, en consecuencia, a la propia población.

Las técnicas agrícolas medievales estaban limitadas por la tecnología de la época. La producción de hierro era insuficiente y cara, lo que repercutía directamente en las herramientas agrícolas. Las rejas de arado solían ser de madera, un material mucho menos duradero y eficaz que el hierro. Una reja de madera se desgastaba rápidamente, lo que reducía la eficacia del arado y limitaba la capacidad de los agricultores para cultivar la tierra con eficacia. El círculo vicioso de la pobreza agravaba estas dificultades técnicas. Después de la cosecha, los agricultores tenían que vender gran parte de su grano para obtener harina y pagar diversos impuestos y deudas, lo que les dejaba poco dinero para invertir en mejores herramientas. La falta de dinero para comprar una reja de arado de hierro, por ejemplo, impedía mejorar la productividad agrícola. Un mejor equipamiento habría permitido cultivar la tierra con mayor profundidad y eficacia, aumentando potencialmente los rendimientos. Además, la dependencia de herramientas ineficaces limitaba no sólo la cantidad de tierra que se podía cultivar, sino también la velocidad a la que se podía cultivar. Esto significaba que, aunque los conocimientos agrícolas o las condiciones climáticas permitieran mejorar la producción, las limitaciones materiales ponían un techo a lo que las técnicas agrícolas de la época podían conseguir.

La fertilización del suelo era una cuestión central en la agricultura preindustrial. Sin el uso de fertilizantes químicos modernos y eficaces, los agricultores tenían que recurrir a los excrementos animales y humanos para mantener la fertilidad de las tierras cultivables. La región de Île-de-France es un ejemplo clásico en el que la densa urbanización, como en París, podía proporcionar cantidades sustanciales de materia orgánica que, una vez procesada, podía utilizarse como abono para las tierras de cultivo circundantes. Sin embargo, estas prácticas estaban limitadas por la logística de la época. La concentración de la ganadería en las regiones montañosas se debía en parte a las características geográficas que hacían que estas zonas fueran menos aptas para el cultivo intensivo de cereales y más aptas para el pastoreo debido a la pobreza de sus suelos y a lo accidentado de su orografía. Los Alpes, los Pirineos y el Macizo Central son ejemplos de este tipo de zonas en Francia. El transporte de estiércol a largas distancias era prohibitivamente caro y difícil. Sin un sistema de transporte moderno, trasladar grandes cantidades de algo tan pesado y voluminoso como el estiércol representaba un gran reto logístico. La "tiranía de los cereales" se refiere a la prioridad dada al cultivo de cereales en detrimento de la ganadería, y esta priorización tuvo consecuencias para la gestión de la fertilidad del suelo. Allí donde se practicaba la ganadería, el estiércol podía utilizarse para fertilizar el suelo localmente, pero esto no beneficiaba a las regiones cerealistas remotas, que lo necesitaban con urgencia para aumentar el rendimiento de los cultivos. La gestión de la fertilidad del suelo era compleja y estaba sujeta a las limitaciones de la economía agraria de la época. Sin medios para transportar eficazmente los fertilizantes ni alternativas químicas, el mantenimiento de la fertilidad del suelo seguía siendo un reto constante para los agricultores preindustriales.

Bajo rendimiento de los cereales[modifier | modifier le wikicode]

Los rendimientos siguen siendo bajos[modifier | modifier le wikicode]

El rendimiento agrícola es la relación entre la cantidad de producto cosechado y la cantidad sembrada, expresada generalmente en términos de grano cosechado por cada grano sembrado. En las sociedades agrícolas preindustriales, los bajos rendimientos podían tener consecuencias desastrosas. Las malas cosechas solían deberse a condiciones climáticas adversas, plagas, enfermedades de los cultivos o técnicas agrícolas inadecuadas. Cuando la cosecha fracasaba, las personas que dependían de ella para su subsistencia se enfrentaban a la escasez de alimentos. El resultado podía ser la hambruna, con efectos devastadores. La "ley del más fuerte" puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, puede significar que los miembros más vulnerables de la sociedad -los jóvenes, los ancianos, los enfermos y los pobres- solían ser los primeros en sufrir en tiempos de hambruna. Por otro lado, en términos sociales y políticos, puede significar que las élites, con mejores recursos y más poder, pudieron monopolizar los recursos restantes, reforzando así las estructuras de poder existentes y acentuando las desigualdades sociales. La hambruna y la malnutrición crónica eran las causas de la elevada mortalidad en las sociedades preindustriales, y la lucha por la seguridad alimentaria era una constante en la vida de la mayoría de los campesinos. Esto llevó a diversas adaptaciones, como el almacenamiento de alimentos, la diversificación de las dietas y, con el tiempo, la innovación tecnológica y agrícola para aumentar los rendimientos y reducir el riesgo de hambruna.

Los rendimientos agrícolas en la Edad Media eran significativamente inferiores a los que la agricultura moderna ha logrado alcanzar gracias a los avances tecnológicos y a la mejora de los métodos de cultivo. Los rendimientos de 5-6 a 1 se consideran típicos de ciertas regiones europeas durante este periodo, aunque estas cifras pueden variar considerablemente en función de las condiciones locales, los métodos de cultivo, la fertilidad del suelo y el clima. El caso de Ginebra, con un rendimiento de 4 a 1, es un buen ejemplo de estas variaciones regionales. Es importante recordar que los rendimientos estaban limitados no sólo por la tecnología y los conocimientos agrícolas de la época, sino también por la variabilidad climática, las plagas, las enfermedades de las plantas y la calidad del suelo. La agricultura medieval se basaba en sistemas como la rotación trienal de cultivos, que mejoraba algo el rendimiento en comparación con métodos incluso más antiguos, pero la productividad seguía siendo baja en comparación con los estándares modernos. Además, los agricultores tenían que guardar parte de su cosecha para sembrarla al año siguiente, lo que limitaba la cantidad de alimentos disponibles para el consumo inmediato.

Razones de los malos resultados[modifier | modifier le wikicode]

La "tiranía de los cereales" caracteriza las principales limitaciones de la agricultura preindustrial. La fertilidad del suelo, crucial para obtener buenas cosechas, dependía en gran medida del estiércol animal y de los desechos humanos, a falta de fertilizantes químicos. Esta dependencia planteaba un problema particular en las zonas montañosas, donde la lejanía de las explotaciones ganaderas limitaba el acceso a este abono natural, reduciendo el rendimiento de los cultivos. El coste y la logística del transporte, en una época en la que no existían medios de transporte modernos, hacían que el traslado de mercancías como el estiércol, esencial para fertilizar los campos, fuera costoso y poco práctico en largas distancias. Los métodos agrícolas de la época, con sus herramientas rudimentarias y sus técnicas de arado y siembra poco desarrolladas, no contribuían a mejorar la situación. Los arados de madera, menos eficaces que los de metal, no aprovechaban todo el potencial de las tierras cultivadas. Además, la dieta de la época estaba dominada por el consumo de cereales, considerados una fuente fiable y almacenable de calorías para épocas de escasez, sobre todo en invierno. Esta concentración en los cereales impidió el desarrollo de otras formas de agricultura, como la horticultura o la agrosilvicultura, que podrían haber resultado más productivas. La estructura social y económica del sistema feudal no hacía sino agravar estas dificultades. Los campesinos, agobiados por el peso de las regalías y los impuestos, tenían pocos medios o incentivos para invertir en la mejora de sus prácticas agrícolas. Y cuando el tiempo resultaba desfavorable, las cosechas podían verse seriamente afectadas, ya que las sociedades medievales disponían de pocas estrategias para gestionar los riesgos asociados a los peligros climáticos. En tal contexto, la producción agrícola se centraba más en la supervivencia que en el beneficio o la acumulación de riqueza, lo que limitaba las posibilidades de evolución y desarrollo de la agricultura.

El bajo nivel de inversión de la agricultura preindustrial es un fenómeno que hunde sus raíces en varios aspectos estructurales de la época. Los agricultores se veían a menudo obstaculizados por la falta de recursos financieros para mejorar la calidad de sus herramientas y métodos de cultivo. Esta falta de capital se veía agravada por un sistema fiscal opresivo que dejaba a los campesinos poco margen para acumular ahorros. La presión fiscal impuesta por la nobleza y las autoridades feudales hacía que la mayor parte de las cosechas y los ingresos se destinaran a sufragar los diversos impuestos y gravámenes, en lugar de reinvertirse en la explotación. Además, el sistema socioeconómico no favorecía la acumulación de capital, ya que estaba estructurado de tal manera que mantenía a los campesinos en una posición de dependencia económica. Tal era la precariedad de la situación de los campesinos que a menudo tenían que concentrarse en satisfacer las necesidades inmediatas de supervivencia, en lugar de en inversiones a largo plazo que podrían haber mejorado los rendimientos y las condiciones de vida. Esta falta de medios para invertir se veía reforzada por la falta de acceso al crédito y una aversión al riesgo justificada por la frecuencia de los riesgos naturales, como el mal tiempo o las plagas como las plagas de langosta y las enfermedades de las plantas, que podían acabar con las cosechas y, con ellas, con las inversiones realizadas.

El estereotipo del campesino conservador tiene sus raíces en las condiciones materiales y socioeconómicas de las sociedades preindustriales. En estas sociedades, la agricultura de subsistencia era la norma: su objetivo era producir lo suficiente para alimentar al agricultor y a su familia, con escasos excedentes para el comercio o la inversión. Este modo de producción estaba estrechamente vinculado a los ritmos naturales y a los conocimientos tradicionales, que habían demostrado su eficacia a lo largo de generaciones. Los agricultores dependían en gran medida de la primera cosecha para pasar a la siguiente. Por ello, cualquier cambio en los métodos de cultivo representaba un riesgo considerable. Si fracasaban, las consecuencias podían ser desastrosas, desde el hambre hasta la inanición. Por ello, desviarse de las prácticas probadas no sólo se consideraba una imprudencia, sino una amenaza directa para la supervivencia. Por lo tanto, la resistencia al cambio no era simplemente una cuestión de mentalidad o actitud, sino una reacción racional a las condiciones de incertidumbre. Innovar significaba arriesgarse a alterar un frágil equilibrio, y cuando el margen entre la supervivencia y la inanición es escaso, la cautela prima sobre la experimentación. Los agricultores no podían permitirse el lujo de equivocarse: eran los gestores de un sistema en el que cada grano, cada animal y cada herramienta eran de vital importancia. Además, esta cautela se veía reforzada por unas estructuras sociales y económicas que desalentaban la asunción de riesgos. Las oportunidades de diversificación eran limitadas, y los sistemas de apoyo social o los seguros contra la pérdida de cosechas eran prácticamente inexistentes. Los agricultores tenían a menudo deudas u obligaciones con los terratenientes o el Estado, lo que les obligaba a producir de forma segura y constante para cumplir estos compromisos. El estereotipo del campesino conservador forma parte, por tanto, de una realidad en la que el cambio era sinónimo de peligro, y en la que la adhesión a la tradición era una estrategia de supervivencia, dictada por los caprichos del entorno y los imperativos de una vida precaria.

Mantener la fertilidad del suelo era un reto constante para los agricultores medievales. Su dependencia de fertilizantes naturales como el estiércol animal y humano subraya la importancia de los circuitos locales de nutrientes en la agricultura de la época. La concentración de población en centros urbanos como París creaba abundantes fuentes de materia orgánica que, utilizada como abono, podía mejorar notablemente la fertilidad de los suelos circundantes. Esto explica en parte que regiones como Île-de-France fueran famosas por la fertilidad de sus suelos. Sin embargo, la estructura agraria de la época suponía una separación geográfica entre las zonas ganaderas y las cerealistas. Las explotaciones ganaderas se situaban a menudo en zonas montañosas con suelos menos fértiles, donde la tierra no era apta para el cultivo intensivo de cereales pero sí para el pastoreo. Las zonas de pastoreo, como los Pirineos, los Alpes y el Macizo Central, estaban alejadas de las regiones cerealistas. El transporte del abono resultaba problemático, tanto por la distancia como por el coste. Las técnicas de transporte eran rudimentarias y costosas, y las infraestructuras, como las carreteras, solían estar en mal estado, lo que hacía económicamente inviable el traslado de materiales voluminosos como el estiércol. Como consecuencia, los campos de cereales carecían a menudo de los nutrientes necesarios para mantener o mejorar su fertilidad. Esta situación creaba un círculo vicioso en el que la tierra se agotaba más rápido de lo que podía regenerarse de forma natural, lo que provocaba menores cosechas y aumentaba la presión sobre los agricultores para alimentar a una población creciente.

La percepción de estancamiento en las sociedades agrícolas medievales se debe en parte a la estructura económica de la época, predominantemente rural y basada en la agricultura. Los rendimientos agrícolas eran generalmente bajos, y la innovación tecnológica, lenta en comparación con los estándares modernos. Esto se debía a una serie de factores, como la falta de conocimientos científicos avanzados, la escasez de herramientas y técnicas agrícolas disponibles y una cierta resistencia al cambio debido a los riesgos asociados a la experimentación de nuevos métodos. En este contexto, la clase urbana se percibía a menudo como una carga adicional para los agricultores. Aunque los habitantes urbanos dependían de la producción agrícola para su supervivencia, también se les consideraba a menudo parásitos en el sentido de que consumían los excedentes sin contribuir directamente a la producción de estos recursos. Los habitantes de las ciudades, entre los que se contaban comerciantes, artesanos, clérigos y la nobleza, dependían de los campesinos para su alimentación, pero no siempre compartían por igual las cargas y los beneficios de la producción agrícola. El resultado era un sistema económico en el que los campesinos, que constituían la mayoría de la población, trabajaban duro para producir alimentos suficientes para todos, pero veían cómo una parte importante de su cosecha era consumida por quienes no participaban en la producción. Esto podía crear tensiones sociales y económicas, especialmente en años de malas cosechas, cuando los excedentes eran limitados. Esta dinámica se veía exacerbada por el sistema feudal, en el que la tierra estaba en manos de la nobleza, que a menudo imponía impuestos y trabajos penosos a los campesinos. Esto limitaba aún más la capacidad de los campesinos para invertir en mejoras y acumular excedentes, manteniendo el statu quo y obstaculizando el progreso económico y tecnológico.

La ley del 15% por Paul Bairoch[modifier | modifier le wikicode]

Las sociedades del Antiguo Régimen tenían limitaciones económicas muy estrictas vinculadas a su base agrícola. La capacidad de mantener a una población no agrícola, como la que vivía en las ciudades, dependía directamente de la productividad agrícola. Como las técnicas agrícolas de la época limitaban mucho los rendimientos, sólo una pequeña parte de la población podía permitirse no participar directamente en la producción de alimentos. Las estadísticas ilustran esta dependencia. Si entre el 75% y el 80% de la población tenía que trabajar en la agricultura para satisfacer las necesidades alimentarias de toda la población, sólo quedaba entre el 20% y el 25% de la población para otras tareas, incluidas funciones vitales dentro de la sociedad como el comercio, la artesanía, el clero, la administración y la educación. En este contexto, los habitantes de las ciudades, que representaban alrededor del 15% de la población, eran percibidos como "parásitos" en el sentido de que consumían recursos sin contribuir directamente a su producción. Sin embargo, esta percepción pasa por alto la contribución cultural, administrativa, educativa y económica de estos habitantes de las ciudades. Su trabajo era esencial para la estructuración y el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, aunque su dependencia de la producción agrícola era una realidad innegable. Las actividades de los habitantes de las ciudades, incluidas las de los artesanos y comerciantes, no cesaban con las estaciones, a diferencia de las de los campesinos, menos activos en invierno. Esto reforzaba la imagen de los habitantes de las ciudades como miembros de la sociedad que vivían a expensas de los productores directos, los campesinos, cuyo trabajo estaba sujeto a los caprichos de las estaciones y a la productividad de la tierra.

La ley del 15% formulada por el historiador Paul Bairoch ilustra las limitaciones demográficas y económicas de las sociedades agrícolas anteriores a la era industrial. Esta ley estipula que un máximo del 15% de la población total puede estar formada por habitantes de las ciudades, es decir, personas que no producen sus propios alimentos y dependen, por tanto, de los excedentes agrícolas. Durante el Antiguo Régimen, la inmensa mayoría de la población -entre el 75 y el 80%- se dedicaba activamente a la agricultura. Esta elevada proporción refleja la necesidad de una mano de obra abundante para satisfacer las necesidades alimentarias de la población. Sin embargo, como la agricultura era una actividad estacional, los agricultores no trabajaban durante el invierno, lo que significaba que, en términos de mano de obra anual, se estimaba que entre el 70 y el 75% se invertía realmente en la agricultura. Según estas cifras, quedaría entre un 25 y un 30% de la mano de obra disponible para otras actividades distintas de la agricultura. Sin embargo, es importante tener en cuenta que incluso en las zonas rurales había trabajadores no agrícolas, como herreros, carpinteros, sacerdotes, etc. Su presencia en el campo reducía la cantidad de mano de obra disponible. Su presencia en el campo reducía la cantidad de mano de obra que podía destinarse a las ciudades. Teniendo en cuenta todos estos factores, Bairoch concluye que la población urbana, es decir, la que vive de las actividades no agrícolas en las ciudades, no puede superar el 15% del total. Este límite venía impuesto por la capacidad productiva de la agricultura de la época y la necesidad de abastecer de alimentos a toda la población. En consecuencia, las sociedades preindustriales eran predominantemente rurales, y los centros urbanos seguían siendo relativamente modestos en relación con la población total. Esta realidad pone de relieve el precario equilibrio en el que se basaban estas sociedades, ya que no podían mantener a un número creciente de habitantes de las ciudades sin poner en peligro su seguridad alimentaria.

El concepto evocado por Paul Bairoch en su libro "De Jericó a México" pone de relieve el vínculo entre agricultura y urbanización en las sociedades preindustriales. La estimación de que las tasas de urbanización se mantuvieron por debajo del 15% hasta la Revolución Industrial se basa en un análisis histórico de los datos demográficos disponibles. Aunque el ajuste de 3 a 4 puede parecer arbitrario, sirve para reflejar el margen necesario para actividades distintas de la agricultura, incluso teniendo en cuenta a los artesanos y otras ocupaciones no agrícolas de las zonas rurales. Este límite de urbanización era indicativo de una sociedad en la que la mayor parte de los recursos se dedicaban a la supervivencia, lo que dejaba poco margen para invertir en innovaciones que podrían haber impulsado la economía y aumentado la productividad agrícola. Las ciudades, históricamente centros de innovación y progreso, no pudieron crecer más allá de este umbral del 15% porque la capacidad agrícola era insuficiente para alimentar a una población urbana más numerosa. Sin embargo, esta dinámica empezó a cambiar con la llegada de la Revolución Industrial. Las innovaciones tecnológicas, sobre todo en la agricultura y el transporte, provocaron un aumento espectacular de los rendimientos agrícolas y una reducción de los costes de transporte. Estos avances liberaron a parte de la población de la necesidad de mano de obra agrícola, lo que permitió una mayor urbanización y la aparición de una sociedad económicamente más diversa, en la que la innovación podía florecer en un entorno urbano. En otras palabras, mientras que las sociedades del Antiguo Régimen estaban confinadas a una cierta inmovilidad debido a sus limitaciones agrícolas, el progreso tecnológico desbloqueó gradualmente el potencial de innovación y allanó el camino para la era moderna.

Las sociedades de la pobreza masiva[modifier | modifier le wikicode]

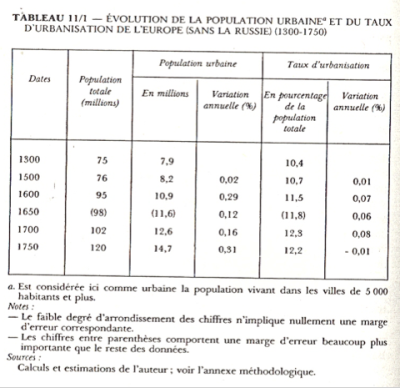

Este cuadro ofrece una visión general de la progresión demográfica y de urbanización en Europa entre 1300 y 1750. Durante este periodo, la población europea pasó de 75 millones a 120 millones, lo que refleja un crecimiento demográfico gradual a pesar de peligros históricos como la peste negra, que redujo considerablemente la población en el siglo XIV. También ha habido una tendencia a la urbanización, con un aumento del número de personas que viven en ciudades de 7,9 a 14,7 millones. Sin embargo, esta urbanización es lenta y no refleja una migración a gran escala hacia las ciudades, sino más bien su constante desarrollo. El porcentaje de población que vive en zonas urbanas sigue siendo inferior al 15%, lo que refuerza la idea de una sociedad preindustrial, principalmente agrícola. La variación anual de la tasa de urbanización y de la población total es bastante pequeña, lo que indica cambios demográficos graduales más que transformaciones rápidas o radicales. Esto sugiere que el cambio demográfico y la urbanización en Europa fueron el resultado de evoluciones lentas y estables, marcadas por un desarrollo gradual de las infraestructuras urbanas y una creciente, aunque modesta, capacidad de las ciudades para soportar una mayor población. En resumen, estos datos describen una Europa que avanza lentamente hacia una sociedad más urbanizada, pero cuyas raíces siguen estando profundamente arraigadas en la agricultura, y en la que las ciudades sirven más de centros comerciales y administrativos que de polos de producción industrial.

Las condiciones de vida en las sociedades agrícolas preindustriales eran extremadamente duras y podían tener un impacto significativo en la salud y la longevidad de las personas. La agricultura de subsistencia, el intenso trabajo físico, las dietas limitadas, la falta de higiene y el acceso limitado a la atención médica contribuían a una elevada mortalidad infantil y a una baja esperanza de vida. Una esperanza de vida media de entre 25 y 30 años no significa, sin embargo, que la mayoría de la gente muriera a esa edad. Esta cifra es una media influida por el gran número de muertes de bebés. Los niños que sobrevivían a la infancia tenían posibilidades razonables de llegar a la edad adulta y vivir hasta los 50 años o más, aunque esto era menos frecuente que hoy. Una persona que llegaba a los 40 años se consideraba ciertamente mayor que según los estándares actuales, pero no necesariamente un "anciano". Sin embargo, el desgaste del cuerpo debido al trabajo manual extenuante desde una edad temprana podía sin duda dar la apariencia y los dolores asociados a la vejez precoz. A menudo sufrían problemas dentales, enfermedades crónicas y un desgaste general del cuerpo que les hacía parecer más viejos de lo que parecería una persona de la misma edad hoy en día, con acceso a una mejor atención sanitaria y una dieta más variada. Las epidemias, las hambrunas y las guerras agravaban esta situación, reduciendo aún más las perspectivas de una vida larga y saludable. Por ello, la población agrícola de la época, enfrentada a una existencia precaria, a menudo tenía que recurrir a la solidaridad comunitaria para sobrevivir en un entorno tan implacable.

La malnutrición era una realidad común para los agricultores de las sociedades preindustriales. La falta de diversidad dietética, con una dieta a menudo centrada en uno o dos cereales básicos como el trigo, el centeno o la cebada, y un consumo insuficiente de frutas, verduras y proteínas, afectaba enormemente a sus sistemas inmunitarios. Las carencias de vitaminas y minerales esenciales podían provocar diversas enfermedades carenciales y debilitar la resistencia a las infecciones. Los campesinos, que a menudo vivían en condiciones higiénicas precarias y muy cerca de los animales, también estaban expuestos a diversos agentes patógenos. Una "simple" gripe, en ese contexto, podía resultar mucho más peligrosa que en una población bien alimentada y sana. La falta de conocimientos médicos y el acceso limitado a la asistencia sanitaria agravaban la situación. Estas poblaciones también se enfrentaban a periodos de hambruna, debidos a cosechas insuficientes o a catástrofes naturales, lo que reducía aún más su capacidad para alimentarse adecuadamente. En épocas de hambruna, las enfermedades oportunistas podían propagarse rápidamente, transformando dolencias benignas en epidemias mortales. Además, los periodos de guerra y requisas podían empeorar la situación alimentaria de los campesinos, haciendo aún más frecuente y grave la malnutrición.

En 1588, la Gaceta Romana titulaba "À Rome rien de neuf sinon que l'on meurt-de-faim" (Nada nuevo en Roma, excepto que la gente se moría de hambre) mientras el Papa daba un banquete. Eran sociedades de pobreza masiva reflejada en una situación precaria. Existe un contraste sorprendente entre las clases sociales de las sociedades preindustriales. Al informar de la hambruna en Roma al mismo tiempo que de un banquete papal, la Gaceta Romana pone de relieve no sólo la desigualdad social, sino también la indiferencia o impotencia de las élites ante el sufrimiento de los más desfavorecidos. La pobreza masiva era una característica de las sociedades del Antiguo Régimen, donde la inmensa mayoría de la población vivía en constante precariedad. La subsistencia dependía enteramente de la producción agrícola, sujeta a los caprichos del clima, las plagas, las enfermedades de los cultivos y la guerra. Una mala cosecha podía conducir rápidamente al hambre, agravando la pobreza y la mortalidad. Las élites, ya fueran eclesiásticas, nobles o burguesas de las ciudades, disponían de muchos más medios y a menudo podían escapar a las consecuencias más graves de las hambrunas y las crisis económicas. Los banquetes y otras demostraciones de riqueza en tiempos de hambruna eran vistos como signos de opulencia alejados de la realidad del pueblo. Esta división social era una de las muchas razones que podían provocar tensiones y revueltas populares. La historia está jalonada de revueltas en las que el hambre y la miseria empujaron al pueblo a levantarse contra un orden considerado injusto e insensible a su sufrimiento.