A Constituição dos EUA e a sociedade do início do século XIX

Baseado num curso de Aline Helg[1][2][3][4][5][6][7]

As Américas nas vésperas da independência ● A independência dos Estados Unidos ● A Constituição dos EUA e a sociedade do início do século XIX ● A Revolução Haitiana e seu impacto nas Américas ● A independência das nações latino-americanas ● A América Latina por volta de 1850: sociedades, economias, políticas ● Os Estados Unidos do Norte e do Sul por volta de 1850: imigração e escravatura ● A Guerra Civil Americana e a Reconstrução: 1861 - 1877 ● Os (re)Estados Unidos: 1877 - 1900 ● Regimes de ordem e progresso na América Latina: 1875 - 1910 ● A Revolução Mexicana: 1910 - 1940 ● A sociedade americana na década de 1920 ● A Grande Depressão e o New Deal: 1929 - 1940 ● Da Política do Big Stick à Política da Boa Vizinhança ● Golpes de Estado e populismos latino-americanos ● Os Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial ● A América Latina durante a Segunda Guerra Mundial ● A sociedade norte-americana do pós-guerra: a Guerra Fria e a sociedade da abundância ● A Guerra Fria na América Latina e a Revolução Cubana ● O Movimento dos Direitos Civis nos Estados Unidos

A Constituição dos Estados Unidos, adoptada em 1787, não só serve de base ao governo federal americano, mas também como um edifício simbólico que articula e protege os direitos e liberdades dos seus cidadãos. Esta carta fundamental foi objeto de 27 alterações desde a sua adoção, demonstrando a sua capacidade de evoluir de acordo com as necessidades de mudança da sociedade. Neste curso, exploraremos as raízes, os desenvolvimentos e as tensões em torno desta Constituição, particularmente até ao tumultuoso período da Guerra Civil de 1861 a 1865.

Mas o estudo deste período não se fica pela Constituição. Aprofundaremos também as mudanças políticas, religiosas e sócio-culturais que culminaram com a enunciação da Doutrina Monroe em 1823. Esta doutrina, que afirmava que qualquer intervenção europeia no Novo Mundo seria vista como uma ameaça, moldou a política externa americana durante décadas. Ao mergulharmos na América do século XIX, revelamos os mecanismos profundos que moldaram a história dos Estados Unidos e que continuam, inevitavelmente, a influenciar a face da nação até aos dias de hoje.

Os Artigos da Confederação e as Constituições dos vários Estados

Os desafios políticos e sociais da independência

Após a Declaração de Independência em 1776, um ato ousado que marcou a rutura das colónias americanas com a Coroa Britânica, os novos Estados independentes sentiram uma necessidade urgente de criar uma estrutura governamental unificada. Em resposta, em 1777, os Artigos da Confederação foram redigidos e adoptados pelos treze Estados fundadores, estabelecendo a primeira constituição dos Estados Unidos. Esta carta fundamental foi influenciada não só pelo desejo de união e cooperação entre os Estados, mas também por uma profunda desconfiança em relação ao governo centralizado, uma desconfiança moldada por décadas de luta contra o domínio opressivo da monarquia britânica. Os Artigos procuravam garantir a soberania de cada Estado, estabelecendo simultaneamente uma confederação frouxa, em que um Congresso continental detinha o poder de tomar decisões sobre assuntos de importância nacional. No entanto, esta reação contra o modelo britânico de governação centralizada deixou o Congresso Continental relativamente fraco, sem autoridade para aumentar os impostos ou manter um exército permanente, reflectindo uma cautela quanto à possibilidade de um poder centralizado tirânico.

No período tumultuoso que se seguiu à Revolução Americana, os Estados Unidos viram-se numa posição delicada, na medida em que procuravam equilibrar as lições retiradas do seu conflito com a Inglaterra com as necessidades de uma nação emergente. Os Artigos da Confederação, embora concebidos com a intenção de evitar a tirania de um poder centralizado, como o que tinham experimentado sob a Coroa Britânica, revelaram-se insuficientes para satisfazer as exigências de uma nação em expansão. A incapacidade do governo central para aumentar os impostos tornava-o impotente para fazer face às crescentes dívidas de guerra. A ausência de uma autoridade para regular o comércio entre Estados deu origem a desacordos comerciais e a tensões económicas. Além disso, sem um mecanismo eficaz para fazer cumprir as leis a nível federal, o país parecia muitas vezes mais um conjunto de nações individuais do que uma união unificada.

Perante estes desafios e a constatação de que os Artigos eram talvez demasiado limitativos, muitos dos líderes da época, como James Madison e Alexander Hamilton, defenderam uma revisão do sistema existente. Esta tomada de consciência culminou na Convenção Constitucional de 1787, em Filadélfia. Em vez de se limitarem a alterar os Artigos, os delegados decidiram repensar completamente a estrutura do governo, baseando-se nas lições do passado e antecipando as necessidades futuras. A Constituição dos Estados Unidos daí resultante criou um equilíbrio entre os poderes dos Estados e os do governo federal, introduzindo um sistema de separação de poderes e de pesos e contrapesos. Simboliza a evolução do pensamento americano, que passou da desconfiança total em relação à autoridade central para o reconhecimento da sua importância para a coesão e prosperidade de uma nação.

Após a vitória sobre a Grã-Bretanha e a conquista da independência, os treze estados originais, bem como Vermont, agiram rapidamente para estabelecer a sua própria soberania e identidade através de constituições individuais. Cada constituição era única, esculpida pelas particularidades sociais, económicas e políticas de cada Estado. Eram manifestações palpáveis da diversidade de pensamento e cultura que caracterizava estes novos Estados independentes. No entanto, apesar da independência recém-descoberta e do desejo de autonomia, os problemas não tardaram a surgir. Disputas comerciais entre Estados, uma moeda instável, rebeliões como a de Shays e a ameaça de intervenção estrangeira expuseram as fraquezas de um sistema em que a colaboração entre Estados era esporádica e muitas vezes ineficaz. Estas crises acentuaram a necessidade de uma estrutura mais coerente para orientar a nação nascente.

A Convenção Constitucional de 1787

Os pensadores e líderes políticos da época, como James Madison, Alexander Hamilton e George Washington, compreenderam que a continuação da existência da jovem república exigia um quadro mais unificado, respeitando a autonomia dos estados. Assim, a Convenção Constitucional de 1787, em Filadélfia, não foi apenas uma reação à inadequação dos Artigos da Confederação; representou também uma visão ambiciosa de uma nação unida sob um governo federal equilibrado. A Constituição resultante fundiu com sucesso esses ideais, criando um sistema federal em que os poderes estavam claramente divididos entre o governo nacional e os estados, garantindo liberdade e estabilidade para a nova República. Tornou-se a base duradoura sobre a qual os Estados Unidos construíram o seu futuro, respeitando simultaneamente as identidades distintas de cada Estado.

O Preâmbulo da Constituição dos EUA é uma introdução concisa mas poderosa, que define os principais objectivos e aspirações que motivaram a elaboração deste documento fundador. A sua redação é a seguinte:

"Nós, o povo dos Estados Unidos, com o objetivo de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade doméstica, providenciar a defesa comum, promover o bem-estar geral e assegurar as bênçãos da liberdade para nós próprios e para a nossa posteridade, ordenamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América."

Cada frase do preâmbulo tem uma intenção específica:

- "Para formar uma união mais perfeita": refere-se à necessidade de uma maior coesão e colaboração entre os Estados, uma lição aprendida com as deficiências dos Artigos da Confederação.

- "Estabelecer a justiça": estabelecer um sistema jurídico justo e uniforme a nível nacional, garantindo a igualdade perante a lei.

- "Assegurar a tranquilidade interna": proteger os cidadãos contra os distúrbios internos e garantir a paz civil.

- "Assegurar a defesa comum": Garantir a segurança nacional contra ameaças externas.

- "Promover o bem-estar geral": Promover o progresso económico, social e cultural e o bem-estar de todos os cidadãos.

- "Assegurar as bênçãos da liberdade para nós próprios e para a nossa posteridade": proteger e preservar as liberdades fundamentais para as gerações actuais e futuras.

Como tal, o Preâmbulo não só serve de introdução à Constituição, como também define o tom e o objetivo de todo o documento, delineando a visão colectiva de uma nação que pretende alcançar estes ideais para todos os seus cidadãos.

No rescaldo da Revolução Americana, os Estados Unidos, enquanto conjunto de Estados soberanos recém-libertados, encontravam-se numa encruzilhada. Cada Estado tinha elaborado a sua própria Constituição e estabelecido um sistema de governo que reflectia não só as preferências políticas mas também os valores sociais e culturais dos seus habitantes. Estas constituições eram o resultado de um debate animado e de compromissos, inspirados em várias tradições europeias e nas experiências únicas de cada Estado. A Pensilvânia, por exemplo, adoptou um modelo progressista para a sua época, reconhecendo o sufrágio universal aos contribuintes brancos do sexo masculino. Com a sua assembleia única e o seu executivo colegial, procurou reduzir as concentrações de poder e incentivar uma participação mais alargada dos seus cidadãos. Em contrapartida, Estados como o Maryland mantinham uma estrutura social e política mais aristocrática. O poder estava nas mãos de uma elite fundiária. Os proprietários de terras, em virtude do seu estatuto social e económico, exerciam uma influência dominante não só na eleição do governador, mas também na política do Estado no seu todo. Nova Jérsia oferece um exemplo particularmente fascinante: concedeu o direito de voto não só a certos homens, mas também a mulheres que preenchiam determinados critérios de propriedade. Trata-se de uma anomalia para a época e mostra até que ponto cada Estado pode variar na sua conceção de governação.

Estas variações, ao mesmo tempo que enriqueciam o tecido político da jovem nação, também exacerbavam as tensões entre os Estados. A necessidade de uma coordenação eficaz, de uma moeda comum, de uma defesa unificada e de políticas comerciais estáveis tornou-se rapidamente evidente. A visão fragmentada e por vezes contraditória do poder em cada Estado constituía um sério desafio à unidade e à estabilidade do país. Foi neste contexto que surgiu a necessidade imperiosa de uma constituição nacional. Os líderes da época aspiravam a construir um quadro que, respeitando a soberania dos Estados, estabelecesse um governo central robusto capaz de enfrentar e navegar os complexos desafios que a nação enfrentava.

O início dos Estados Unidos foi marcado por um mosaico de sistemas políticos e crenças ideológicas. Cada Estado tinha desenvolvido o seu próprio governo, muitas vezes em resposta às suas próprias particularidades culturais, económicas e geográficas. Embora estes sistemas diversos reflectissem, por si só, as ricas experiências e aspirações das colónias, também introduziram fricções e complicações quando os Estados tentaram colaborar em questões nacionais. Por exemplo, as questões relativas ao comércio e à moeda entre Estados eram dificultadas por interesses por vezes divergentes. Um Estado costeiro podia favorecer os direitos aduaneiros para proteger as suas mercadorias, enquanto um Estado fronteiriço podia procurar facilitar o comércio livre com os seus vizinhos. Do mesmo modo, sem um organismo central forte que regulasse a moeda, os Estados emitiam as suas próprias moedas, o que provocava confusão e instabilidade económica. Além disso, as ameaças externas, quer se tratasse de potenciais invasões ou de tratados diplomáticos, exigiam uma resposta coerente, algo que um governo fragmentado não poderia assegurar eficazmente. Para além das questões práticas, havia também ideais em jogo. Os Pais Fundadores aspiravam a uma república em que os direitos humanos fossem protegidos contra os caprichos de um governo tirânico, assegurando simultaneamente que esse mesmo governo tivesse autoridade para atuar no interesse do bem comum. Este delicado equilíbrio entre a liberdade individual e o bem comum esteve no centro dos debates constitucionais. Assim, em 1787, tendo como pano de fundo estes desafios e aspirações, os delegados reuniram-se em Filadélfia para redigir a Constituição dos Estados Unidos. A sua visão: criar um governo federal que tivesse o poder de lidar com questões nacionais e internacionais, respeitando simultaneamente os direitos e a soberania dos Estados. Esta Constituição, fruto de compromisso e visão, lançou as bases de uma nação que, apesar do seu início heterogéneo, aspirava à unidade e a um destino comum.

Declaração de Direitos

A Declaração de Direitos, a primeira de dez emendas à Constituição, foi adoptada em 1791 e foi acrescentada para proteger os direitos individuais dos cidadãos contra potenciais abusos do poder governamental. A Declaração de Direitos foi um dos marcos mais significativos da história constitucional americana. A sua criação revelou-se essencial para acalmar os receios dos anti-federalistas, que temiam que a Constituição recém-redigida não oferecesse proteção suficiente contra um governo central demasiado poderoso.

Embora a Constituição estabelecesse os poderes do governo federal, a Declaração de Direitos actuou como contrapeso ao delinear explicitamente o que o governo NÃO podia fazer, garantindo assim a proteção dos direitos e liberdades dos cidadãos. Estas dez primeiras emendas codificaram alguns dos valores mais queridos da América.

- Liberdade de expressão, imprensa, religião e reunião: Estes direitos constituem a Primeira Emenda e representam protecções fundamentais contra a censura e a perseguição religiosa.

- Direito ao porte de armas: A muito debatida Segunda Emenda permite aos cidadãos possuir armas, embora o âmbito exato e as limitações deste direito continuem a ser fonte de controvérsia.

- Proibição de alojar tropas: A Terceira Emenda impede o governo de obrigar os cidadãos a alojar soldados em tempo de paz.

- Proteção contra buscas e apreensões injustificadas: o quarto aditamento exige um mandado para efetuar buscas ou apreensões de propriedade, protegendo assim a privacidade dos cidadãos.

- Direitos de julgamento: Estes, enumerados na Quinta, Sexta e Sétima Emendas, incluem o direito contra a auto-incriminação, o direito a um julgamento rápido e público e o direito a um júri em acções penais.

- Proteção contra castigos cruéis e invulgares: o oitavo aditamento proíbe tais práticas, protegendo os direitos dos arguidos mesmo após a condenação.

- Proteção de direitos não explicitamente enumerados: A Nona e a Décima Emendas estipulam que os direitos não mencionados na Constituição são mantidos pelos cidadãos e que os poderes não delegados pela Constituição aos Estados Unidos são reservados aos Estados.

Ao longo dos anos, a Declaração de Direitos tornou-se um símbolo poderoso do empenhamento da América nas liberdades individuais, fornecendo um roteiro para a jurisprudência e um ideal pelo qual a nação deve sempre lutar.

Os limites da Declaração de Direitos

A Declaração de Direitos representou um avanço fundamental na proteção das liberdades individuais no final do século XVIII. No entanto, a sua aplicação inicial reflectia a falta de igualdade e de justiça inerentes ao contexto sociopolítico da época. A questão da escravatura dominou os debates durante a redação da Constituição e das alterações subsequentes. Alguns dos Pais Fundadores opunham-se firmemente à escravatura, mas o imperativo de unir os Estados exigia um compromisso. Foram necessários quase 80 anos, uma guerra civil devastadora e a adoção da 13ª Emenda em 1865 para pôr oficialmente fim a esta prática. Os primeiros anos da República Americana foram marcados por uma flagrante negligência dos direitos dos nativos americanos. Desde tratados não cumpridos a políticas de assimilação forçada, como a "Marcha das Lágrimas", a sua história está repleta de injustiças. Foram necessárias décadas de reivindicações para que os seus direitos começassem a ser reconhecidos e respeitados. Inicialmente, as mulheres foram largamente excluídas dos direitos civis, incluindo o direito de voto. Foi o movimento sufragista do início do século XX que levou à adoção da 19ª emenda em 1920, concedendo-lhes este direito fundamental. No entanto, a questão da igualdade das mulheres em vários domínios continua a ser um tema central de debate e mobilização. A expansão dos direitos e das liberdades nos Estados Unidos é o resultado de um longo processo de progresso. Embora a Declaração de Direitos tenha lançado bases sólidas, ela foi mais um começo do que uma conclusão. Ao longo dos anos, através de movimentos sociais, esforços sustentados e revisões constitucionais, os Estados Unidos procuraram alargar estes direitos a todos os seus cidadãos.

Na altura da criação da Constituição dos EUA, em 1787, a prática da escravatura estava presente nos 13 Estados originais, mas a sua adoção e integração na vida desses Estados variava consideravelmente. No Norte, alguns Estados já tinham começado a afastar-se da prática. O Vermont, por exemplo, declarou a sua independência em 1777 e tornou-se o primeiro Estado a proibir a escravatura. Rapidamente foram seguidos por estados como Massachusetts e New Hampshire, que também aboliram a instituição pouco depois de romperem os seus laços coloniais com a Grã-Bretanha. Outros estados, embora não a tenham erradicado imediatamente, procuraram acabar com a prática gradualmente. A Pensilvânia, por exemplo, aprovou uma lei em 1780 que garantia a liberdade a todos os nascidos após essa data, levando à abolição gradual da escravatura. O Estado de Nova Iorque seguiu uma trajetória semelhante, aprovando leis que eliminaram gradualmente a escravatura até à sua abolição total em 1827. No entanto, a situação era radicalmente diferente nos estados do sul. Nessas regiões, como a Carolina do Sul, a Geórgia e a Virgínia, a escravatura estava profundamente enraizada, tanto social como economicamente. Estes Estados, com economias agrárias baseadas na produção de tabaco, arroz e outras culturas intensivas, estavam fortemente dependentes do trabalho escravo. Nestas regiões, a ideia de abolir a escravatura não só era impopular, como também era vista como uma ameaça existencial ao seu modo de vida e à sua economia. Esta disparidade entre as abordagens dos Estados em relação à escravatura viria a criar tensões e compromissos durante a redação da Constituição, lançando as bases para futuros conflitos que acabariam por culminar na Guerra Civil Americana em 1861.

Apesar da existência da escravatura na época colonial e pós-colonial, é de notar que, em termos de direitos civis, nem todos os Estados adoptaram uma abordagem uniforme em relação à população negra. Com exceção da Carolina do Sul, da Geórgia e da Virgínia, onde os negros eram legalmente privados do direito de voto, nos outros Estados não existiam disposições legais explícitas que impedissem os negros de participar na vida política. No entanto, esta ausência de exclusão legal não se traduzia necessariamente numa igualdade efectiva em termos de participação política. Na realidade, uma multiplicidade de barreiras, codificadas pela lei e reforçadas pelos costumes locais, impedia a sua capacidade de exercer os seus direitos cívicos. Os requisitos de propriedade, os impostos eleitorais proibitivos e os testes de alfabetização contavam-se entre os muitos obstáculos criados para restringir o direito de voto dos negros. Estas práticas, embora não fossem especificamente dirigidas contra os negros no texto da lei, tinham o efeito prático de os excluir da participação política. É também de salientar que estas barreiras não eram apenas impostas pelo Estado, mas eram frequentemente apoiadas e reforçadas pela violência e intimidação perpetradas por cidadãos brancos. As ameaças, a violência e, por vezes, os linchamentos dissuadiram muitos negros de tentarem registar-se para votar ou de se deslocarem às urnas. Assim, embora alguns Estados não privassem explicitamente os negros do direito de voto, a combinação de leis restritivas, costumes discriminatórios e actos de violência garantiu que, na prática, a maioria dos negros permanecesse politicamente marginalizada. Esta situação manteve-se durante muitas décadas, mesmo após o fim da Guerra Civil, até aos movimentos pelos direitos civis do século XX.

A escravatura, enquanto instituição, tornou-se mais enraizada no Sul dos Estados Unidos após a proclamação da independência. Esta região dependia cada vez mais de uma economia agrícola, nomeadamente da cultura do algodão, que exigia mão de obra abundante e barata. Esta dependência foi reforçada pela invenção do descaroçador de algodão em 1793, que tornou a produção de algodão mais rentável e, consequentemente, aumentou a procura de escravos. Assim, enquanto o número de escravos crescia rapidamente no Sul, tanto através das importações (até à proibição da sua importação em 1808) como através do crescimento natural, as atitudes em relação à escravatura divergiam profundamente entre o Norte e o Sul. O Norte, com a sua economia cada vez mais industrializada, assistiu a uma redução da sua dependência da escravatura. Muitos Estados do Norte aboliram a escravatura diretamente após a Revolução ou introduziram legislação para a emancipação gradual. O Sul, porém, via a escravatura não só como um pilar económico, mas também como parte integrante da sua identidade social e cultural. Foram criadas leis cada vez mais rigorosas para controlar e subjugar os escravos, e qualquer debate ou oposição à escravatura era ferozmente reprimido. Esta divisão crescente entre o Norte e o Sul reflectiu-se nos debates políticos nacionais, sobretudo no que se refere à admissão de novos Estados na União e à questão de saber se seriam ou não Estados esclavagistas. Estas tensões foram exacerbadas por acontecimentos como o Compromisso do Missouri de 1820, a Lei dos Escravos Fugitivos de 1850 e o caso Dred Scott de 1857. Em última análise, estas diferenças irreconciliáveis, combinadas com outros factores políticos e económicos, levaram à eclosão da Guerra Civil em 1861. A guerra não foi apenas o resultado da questão da escravatura, foi sem dúvida o seu principal catalisador.

As consequências constitucionais da guerra civil

A Guerra Civil Americana, que devastou o país entre 1861 e 1865, foi um dos períodos mais tumultuosos da história dos Estados Unidos. Na sua origem, este violento conflito opôs o Norte industrial e abolicionista ao Sul agrário e esclavagista, tendo no seu centro as tensões sobre a escravatura e os direitos dos Estados. O Norte, sob a bandeira da União, estava determinado a manter a unidade nacional e a acabar com a instituição da escravatura. O Sul, pelo contrário, lutava pelo que considerava ser o seu direito à autodeterminação e à preservação do seu "modo de vida", intimamente ligado à escravatura. A vitória da União em 1865 não só preservou a integridade territorial dos Estados Unidos, como também abriu caminho à adoção da 13ª Emenda, que aboliu definitivamente a escravatura. No entanto, o fim da guerra não marcou o fim dos desafios da nação. O Sul ficou devastado, não só em termos de infra-estruturas destruídas, mas também de um modelo económico tornado obsoleto pela abolição da escravatura. O período da Reconstrução, que se seguiu à guerra, foi uma tentativa de reconstruir o Sul e de integrar os afro-americanos libertados na sociedade como cidadãos de pleno direito. Mas foi um período difícil: os antigos proprietários de escravos procuravam formas de manter o poder e foram introduzidas leis Jim Crow para oprimir a população recém-libertada. Além disso, a reconstrução do país não era apenas física, mas também moral e ideológica. Era necessário curar as feridas de uma nação dividida e encontrar um terreno comum para seguir em frente. Esta tarefa hercúlea levou décadas, e algumas das questões raciais e sociais que alimentaram a guerra continuam a ressoar na sociedade americana atual.

O período de Reconstrução pós-Guerra Civil é considerado uma das fases mais contestadas da história americana. Quando a guerra terminou em 1865, o Presidente Andrew Johnson, que sucedeu a Abraham Lincoln após o seu assassinato, teve a pesada responsabilidade de decidir como reintegrar os Estados rebeldes do Sul na União. Johnson, ele próprio um sulista, era mais indulgente para com o Sul do que muitos dos seus contemporâneos do Norte. Previa uma rápida reintegração dos Estados do Sul com um mínimo de perturbação da sua estrutura socioeconómica. Assim, o seu plano de Reconstrução concedeu perdões gerais aos antigos Confederados, permitindo-lhes recuperar o controlo político no Sul. Além disso, embora a escravatura tivesse sido abolida, o plano de Johnson não impunha quaisquer medidas fortes para garantir os direitos civis ou políticos dos afro-americanos. Contudo, grande parte do Congresso, em especial os republicanos radicais, consideraram esta abordagem demasiado branda. Temiam que, sem uma reconstrução sólida e sem a proteção dos direitos dos afro-americanos, os ganhos obtidos durante a Guerra Civil fossem apenas temporários. Estas tensões entre o Presidente e o Congresso acabaram por levar à destituição de Johnson, embora este não tenha sido afastado do cargo. Sob pressão dos republicanos radicais, foram aprovadas leis mais rigorosas. Estas incluíam leis para proteger os direitos dos negros, como a 14ª Emenda, que garantia a cidadania a todos os indivíduos nascidos ou naturalizados nos Estados Unidos, independentemente da raça ou do estatuto de ex-escravo. Durante esse período de reconstrução radical, tropas federais foram estacionadas no Sul para garantir a implementação das reformas e proteger os direitos dos afro-americanos. Contudo, o fim da Reconstrução, em 1877, assistiu à retirada dessas tropas e ao ressurgimento de leis discriminatórias, conhecidas como leis Jim Crow, que estabeleceram a segregação racial legal e privaram muitos afro-americanos dos seus direitos civis e políticos durante quase um século.

O período de Reconstrução que se seguiu à Guerra Civil marcou um ponto de viragem profundo na história constitucional dos Estados Unidos. Confrontado com as cicatrizes deixadas pelo conflito e com as desigualdades profundamente enraizadas do sistema esclavagista, o governo federal reconheceu a necessidade de uma intervenção decisiva para garantir os direitos dos antigos escravos e forjar uma nação verdadeiramente unida. A adoção das 13ª, 14ª e 15ª Emendas foi uma das respostas mais significativas a esta crise. A 13ª Emenda, ratificada em 1865, pôs fim à instituição da escravatura, lançando as bases para uma nova era de liberdade. No entanto, o simples fim da escravatura não era suficiente para garantir a igualdade; era essencial que os antigos escravos fossem reconhecidos como cidadãos de pleno direito. É aqui que entra a 14ª Emenda, ratificada em 1868. Ao garantir a cidadania e a igualdade de proteção perante a lei, esta emenda procurou proteger os direitos dos afro-americanos face às leis discriminatórias dos Estados do Sul. Por último, a 15.ª Emenda, ratificada em 1870, procurava garantir o direito de voto aos afro-americanos, proibindo explicitamente a discriminação com base na "raça, cor ou condição anterior de servidão". Esta garantia era crucial porque, sem ela, a liberdade e a cidadania recém-adquiridas poderiam ter sido prejudicadas por práticas discriminatórias nas urnas. Estas alterações não eram apenas respostas a uma guerra civil; reflectiam uma visão mais ampla daquilo em que os Estados Unidos se podiam e deviam tornar. Ao consagrar estes direitos fundamentais na Constituição, o governo procurou estabelecer um quadro sólido para uma nação em evolução, onde todos os cidadãos, independentemente da sua origem, tinham um papel a desempenhar na construção de uma "União mais perfeita".

A Convenção Constitucional de Filadélfia

A Convenção Constitucional de Filadélfia de 1787 é um dos acontecimentos mais significativos da história americana, lançando as bases da estrutura e dos princípios de governo que regem os Estados Unidos até aos dias de hoje. Esta assembleia, embora dominada por um grupo de elite de homens brancos, era diversificada nas suas perspectivas e interesses, reflectindo as tensões sócio-políticas da época. O facto de quase um terço dos delegados possuir escravos influenciou inegavelmente as discussões sobre a estrutura do governo e os direitos dos cidadãos. A instituição da escravatura estava profundamente enraizada na sociedade e na economia de muitos Estados, e os delegados proprietários de escravos estavam muitas vezes determinados a proteger os seus interesses pessoais e os dos seus Estados.

Um dos debates mais intensos e polémicos da Convenção foi o "compromisso dos três quintos". Este estipulava que, para efeitos de determinação da representação e da tributação, um escravo seria contado como "três quintos" de uma pessoa. Este compromisso deu aos Estados esclavagistas uma maior representação no Congresso, reforçando o seu poder político. Além disso, a estrutura do próprio governo foi objeto de grande debate. Os delegados estavam divididos entre aqueles que apoiavam um governo central forte e aqueles que acreditavam em estados fortes com um governo central limitado. O compromisso resultante estabeleceu um sistema bicameral para a legislatura (Câmara dos Deputados e Senado) e equilibrou o poder entre os estados maiores e os menores. Por fim, a questão do sufrágio também esteve no centro das discussões. Numa altura em que os critérios de propriedade eram normalmente utilizados para determinar a elegibilidade para votar, a Convenção deixou esta decisão ao critério de cada Estado. Esta abordagem conduziu a uma variedade de políticas de sufrágio, com alguns Estados a alargarem gradualmente o direito de voto a mais cidadãos ao longo do tempo. A Convenção Constitucional foi, portanto, uma mistura complexa de ideais, interesses económicos e pragmatismo. Os homens que ali se reuniram estavam longe de ser unânimes, mas conseguiram desenvolver um quadro que não só uniu os Estados, como também forneceu uma base para o crescimento e evolução da nação ao longo dos séculos que se seguiram.

A Convenção Constitucional em Filadélfia foi palco de um intenso debate sobre o direito de voto. Na altura, a ideia de que apenas os proprietários de terras deveriam ter direito de voto era amplamente aceite por muitos, uma vez que se considerava que estas pessoas tinham uma participação estável e duradoura na sociedade e, por conseguinte, estavam mais aptas a tomar decisões informadas para o bem da comunidade. Esta convicção tem as suas raízes na tradição britânica, onde o sufrágio esteve historicamente ligado à propriedade da terra. No entanto, outros delegados defenderam que o direito de voto deveria ser alargado a outros cidadãos. Consideravam que a limitação do direito de voto aos proprietários de terras contradizia os princípios estabelecidos na Declaração de Independência. Se "todos os homens são criados iguais" e têm direito "à vida, à liberdade e à busca da felicidade", porque é que este princípio não se há-de traduzir também num sufrágio mais universal? A situação complicava-se ainda mais com a questão dos escravos. Embora a Declaração de Independência falasse de igualdade, foi escrita numa sociedade onde a escravatura era amplamente praticada. Para muitos, havia uma dissonância cognitiva entre os ideais de igualdade e liberdade e a realidade da escravatura. A questão de saber se os escravos estavam incluídos na afirmação de que "todos os homens são criados iguais" foi largamente evitada na redação da Constituição, levando a compromissos como o compromisso dos três quintos. No final, a Convenção deixou a questão do sufrágio para os estados individuais. Essa decisão permitiu uma diversidade de políticas em toda a jovem nação. Alguns estados reduziram ou eliminaram gradualmente os requisitos de propriedade para votar, expandindo o eleitorado, enquanto outros mantiveram restrições mais rígidas durante décadas. A tensão entre os ideais de igualdade e liberdade e as realidades sociais e económicas da América do final do século XVIII foi uma fonte constante de debate e conflito. Foram necessárias décadas e muitos movimentos sociais para começar a preencher essa lacuna entre o ideal e a realidade.

Silêncios, concessões e as conquistas da Constituição de 1787

Antecedentes e preâmbulo

A Constituição dos EUA é notavelmente resistente, tendo guiado a nação durante mais de dois séculos através dos constantes desafios das mudanças sociais, políticas e económicas. A sua robustez resulta, em parte, da sua conceção: redigida num espírito de compromisso, reflecte o reconhecimento dos diferentes interesses e preocupações dos Estados e dos seus cidadãos na altura. Os Pais Fundadores, antecipando os acontecimentos imprevistos do futuro, evitaram sabiamente impor directivas demasiado rígidas. Em vez disso, elaboraram um documento que, graças à sua ambiguidade deliberada, permite uma variedade de interpretações que se adaptam à evolução das circunstâncias. Esta flexibilidade é sustentada por vários mecanismos fundamentais. Em primeiro lugar, embora o texto possa ser modificado, o processo de alteração exige um consenso significativo, garantindo assim que apenas as alterações profundamente sentidas sejam adoptadas. Em segundo lugar, a separação de poderes, um princípio fundamental da Constituição, assegura um equilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judicial. Este equilíbrio impede que qualquer órgão ganhe poder absoluto e reforça a ideia de que todos funcionam sob o império da lei. Por último, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ocupa um lugar central nesta dinâmica, actuando como árbitro supremo da interpretação constitucional. As suas decisões têm continuamente aperfeiçoado e clarificado o âmbito do documento, permitindo que a jurisprudência se adapte a uma sociedade em constante mudança. Assim, graças à visão esclarecida dos seus redactores e a estes mecanismos de adaptação, a Constituição continua a ser a base sólida sobre a qual assenta a democracia americana.

A Constituição dos Estados Unidos começa com as memoráveis palavras "Nós, o Povo", que estabelecem a grande ambição de criar um governo cuja legitimidade deriva diretamente do seu povo. Foi um começo poderoso, afirmando que a nova nação seria guiada pelas aspirações colectivas dos seus cidadãos e não por uma monarquia ou uma elite dominante. No entanto, a própria noção de "povo" é deixada numa zona cinzenta, não especificada pelo texto, dando lugar a interpretações variadas. Esta ambivalência reflecte os compromissos deliberadamente assumidos pelos Pais Fundadores. Em 1787, havia fortes tensões e diferenças fundamentais entre os delegados sobre a questão da inclusão. Em vez de oferecer uma definição exacta que poderia alienar uma ou outra fação, o texto manteve-se evasivo. O tratamento da escravatura na Constituição é outro exemplo desta abordagem conciliatória. Embora a palavra "escravatura" nunca seja pronunciada, é indiretamente incorporada no documento. Mecanismos como o compromisso dos três quintos reconheciam tacitamente a presença e a continuação da escravatura, essencialmente para garantir a adesão dos Estados do Sul, onde a escravatura estava cultural e economicamente enraizada. Em última análise, estes compromissos revelam tanto a visão pragmática dos redactores como as profundas divisões no seio da nova nação. Os redactores navegaram cuidadosamente por esta encosta, na esperança de lançar as bases de uma união mais estável e duradoura.

A Constituição e a estrutura do governo federal americano

A Constituição dos Estados Unidos é a pedra angular da estrutura do governo federal americano, estabelecendo os princípios fundamentais que orientam a nação. Funciona com base no princípio do federalismo, uma doutrina que atribui poderes entre o governo nacional e os governos estaduais individuais. No centro desta estrutura, cada Estado tem a sua própria Constituição, que enquadra o seu próprio governo e lhe permite legislar sobre uma variedade de assuntos específicos às suas necessidades e preferências. Por exemplo, embora a Constituição Federal estabeleça os direitos fundamentais dos cidadãos, cabe frequentemente aos Estados especificá-los e desenvolvê-los. Além disso, cada Estado tem o poder de definir os seus próprios critérios de cidadania, pelo que os direitos e as responsabilidades de um cidadão podem ser diferentes consoante ele viva na Califórnia, no Texas ou em Nova Iorque. Este equilíbrio entre o poder central e os direitos dos Estados proporciona uma flexibilidade essencial, permitindo o florescimento da diversidade cultural e socioeconómica dos Estados Unidos. Na sua essência, o federalismo cria um mosaico em que cada Estado pode atuar de acordo com as suas próprias características, sendo simultaneamente parte integrante de uma entidade nacional unificada.

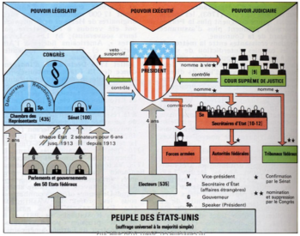

A Constituição dos Estados Unidos foi judiciosamente concebida para assegurar uma distribuição equilibrada do poder no seio do governo, evitando assim potenciais abusos e protegendo as liberdades dos cidadãos. O princípio da separação de poderes é fundamental para esta conceção. O poder legislativo, que tem a autoridade para criar leis, é bicameral. Por um lado, existe a Câmara dos Representantes, onde a representação de cada Estado se baseia na sua população. Desta forma, garante-se que os interesses dos Estados mais populosos são tidos em conta. Por outro lado, o Senado assegura que cada Estado, grande ou pequeno, tenha uma voz igual, com dois senadores por Estado. Esta dupla estrutura tem por objetivo equilibrar os interesses dos Estados em função da sua dimensão e população, assegurando uma representação equitativa a todos os níveis. A par do poder legislativo, existe o poder executivo, que executa e faz cumprir as leis, e o poder judicial, que interpreta as leis. A separação clara destas funções garante que nenhum ramo pode dominar os outros, criando um sistema de controlo e equilíbrio. Este sistema é a pedra angular da democracia americana, garantindo que o governo actua sempre no interesse das pessoas que serve.

Na Convenção Constitucional de 1787, a tensão entre os estados do Norte e do Sul era palpável. Uma questão central era como contar a população para determinar a representação no Congresso. O "compromisso dos três quintos" nasceu dessa tensão, permitindo que os estados escravistas do Sul aumentassem o seu peso político. Segundo este compromisso, cada pessoa escravizada seria considerada equivalente a três quintos de uma pessoa livre para efeitos de representação. Isto garantia aos Estados do Sul uma maior representação, baseada não só na sua população livre, mas também numa fração da sua população escrava. Ao aceitar este compromisso, os Estados do Norte fizeram uma concessão significativa, com o objetivo de preservar a frágil unidade dos jovens Estados Unidos. No entanto, o compromisso tinha profundas implicações morais. Embora desse aos Estados do Sul uma maior voz no Congresso, também reduzia o valor humano dos escravos, considerando-os menos do que pessoas inteiras. Ao longo do tempo, esta disposição tem sido amplamente criticada e vista como uma nódoa no tecido moral da Constituição. É uma recordação de que, mesmo na fundação de uma nação baseada na liberdade e na igualdade, foram feitos compromissos à custa dos direitos humanos.

O colégio eleitoral

Na Convenção Constitucional, o espetro da tirania estava fresco na mente dos delegados. Tendo acabado de escapar ao jugo da monarquia britânica, estavam determinados a estabelecer um sistema de governação que protegesse os Estados Unidos do abuso de poder. Esta situação levou a debates acesos sobre o papel do executivo, nomeadamente sobre a extensão dos poderes presidenciais. Por um lado, reconhecia-se a necessidade de uma figura executiva forte, capaz de tomar decisões rápidas em tempos de crise e de representar a nação no estrangeiro. Este facto levou alguns delegados a defenderem um Presidente com poderes alargados, reminiscentes das prerrogativas de uma monarquia constitucional. No entanto, outros desconfiavam profundamente de qualquer concentração excessiva de poderes, receando que um Presidente demasiado poderoso se transformasse num monarca ou num tirano. O compromisso foi concebido de forma inteligente. O Presidente seria dotado de poderes significativos, como o direito de veto, que lhe permitiriam contrabalançar o poder do Congresso. No entanto, para evitar uma centralização excessiva do poder, o Vice-Presidente não seria eleito diretamente pelo povo. Em vez disso, um colégio eleitoral de eleitores seria responsável pela eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Este sistema serviu para colocar uma certa distância entre o povo e a eleição do mais alto cargo da nação, reflectindo as preocupações com a "tirania da maioria" e a importância da mediação no processo eleitoral. Além disso, o Vice-Presidente teria um papel adicional crucial, servindo como voto de qualidade em caso de impasse no Senado, reforçando assim o equilíbrio de poderes. Este sistema delicado reflecte a prudência dos Pais Fundadores, que procuraram equilibrar a autoridade e a contenção na construção da nova república.

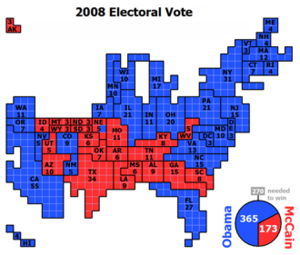

O Colégio Eleitoral é uma das instituições mais singulares da democracia americana e tem sido frequentemente objeto de debate e controvérsia. Originalmente concebido como um compromisso entre a eleição do Presidente por votação do Congresso e a eleição do Presidente por voto popular direto, o Colégio Eleitoral reflecte a desconfiança dos Pais Fundadores em relação à "tirania da maioria". Acreditavam que confiar a decisão a um grupo de eleitores proporcionaria um nível adicional de mediação, garantindo que o Presidente seria escolhido por indivíduos informados e dedicados. A estrutura do Colégio Eleitoral, em que cada Estado recebe um número de eleitores igual ao seu número total de representantes no Congresso (Câmara dos Representantes + Senado), era também uma forma de equilibrar o poder entre Estados grandes e pequenos. Como resultado, mesmo os Estados menos populosos têm pelo menos três eleitores. Ao longo do tempo, foram necessárias alterações para se adaptarem à evolução da realidade política americana. A 12ª emenda corrigiu uma aparente fraqueza do sistema original. Inicialmente, o candidato com mais votos tornava-se Presidente e o segundo mais votado tornava-se Vice-Presidente. Esta situação tornou-se problemática em 1800, quando Thomas Jefferson e Aaron Burr receberam o mesmo número de votos, criando um impasse. Por conseguinte, a emenda separou os votos para os dois cargos, garantindo que os eleitores votassem explicitamente num Presidente e num Vice-Presidente. A 23ª Emenda reflecte o desejo de reconhecer os direitos de cidadania e de sufrágio dos residentes da capital do país, o Distrito de Colúmbia. Embora estes residentes vivam no centro da política americana, não tinham voz na escolha do Presidente até à ratificação desta emenda. Ao longo dos anos, o Colégio Eleitoral tem sido objeto de muitas críticas e propostas de reforma. Alguns defendem a sua abolição a favor de um voto popular direto, enquanto outros procuram reformá-lo para melhor refletir a vontade do povo. No entanto, a sua existência continua a moldar a forma como as campanhas presidenciais são conduzidas e a forma como os candidatos abordam a estratégia eleitoral.

O sistema do Colégio Eleitoral dos EUA é único e muitas vezes mal compreendido, mesmo por alguns cidadãos americanos. Em termos práticos, quando um eleitor vota nas eleições presidenciais, está na realidade a votar num grupo de eleitores comprometidos com um candidato específico e não diretamente no próprio candidato. O vencedor leva tudo é a norma em quase todos os estados. Isto significa que, mesmo que um candidato ganhe a maioria dos votos por uma pequena margem, ele ou ela recebe todos os votos eleitorais desse estado. Apenas o Nebraska e o Maine fogem a esta regra, distribuindo alguns dos seus eleitores de acordo com o resultado em cada distrito eleitoral. O impacto deste sistema é duplo. Em primeiro lugar, cria uma tendência para que os candidatos em estados firmemente alinhados com um partido (por exemplo, Califórnia para os Democratas ou Oklahoma para os Republicanos) não precisem realmente de fazer campanha porque o resultado é largamente antecipado. Em segundo lugar, realça a importância dos "swing states" - estados onde os eleitores estão profundamente divididos e o resultado é incerto. Estes estados estão a tornar-se campos de batalha essenciais para os candidatos, que estão a gastar uma quantidade desproporcionada dos seus recursos e tempo nesses estados. Estados como a Florida, o Ohio e a Pensilvânia tornam-se o centro das atenções durante cada ciclo eleitoral, uma vez que a sua inclinação para um lado ou para o outro pode determinar o resultado das eleições. Esta dinâmica é criticada por alguns que consideram que dá a alguns estados uma influência indevida sobre as eleições, negligenciando as preocupações de outras partes do país. O sistema eleitoral dos EUA é único e tem dado origem a muita discussão ao longo dos anos, nomeadamente o mecanismo do Colégio Eleitoral. Quando os cidadãos americanos votam numa eleição presidencial, não votam diretamente no seu candidato preferido, mas sim num grupo de eleitores que, por sua vez, votam no Presidente. A maioria dos estados adoptou o método do "vencedor leva tudo", em que o candidato que ganha o voto popular do estado ganha todos os eleitores do estado. No entanto, o Maine e o Nebraska adoptaram uma abordagem diferente: o "método do distrito congressional". De acordo com este método, dois eleitores são atribuídos ao candidato que ganha o voto popular global do estado. Os restantes eleitores (com base no número de distritos congressionais do estado) são então atribuídos individualmente ao vencedor de cada distrito. Isto significa que, teoricamente, os votos eleitorais destes Estados poderiam ser divididos entre os candidatos. Esta distinção é crucial porque realça a forma como os diferentes Estados abordam o processo eleitoral. Enquanto os Estados que utilizam o método "o vencedor leva tudo" podem ver todos os seus votos eleitorais irem para um candidato, mesmo que este ganhe o Estado por uma margem estreita, o Maine e o Nebraska oferecem uma oportunidade de representar uma diversidade de opiniões dentro das suas fronteiras. Embora este método só seja utilizado em dois Estados, põe em evidência a variabilidade e a complexidade do processo eleitoral americano.

O Colégio Eleitoral, apesar de ter sido concebido como um meio de equilibrar o poder eleitoral entre os Estados e de impedir o domínio excessivo dos Estados mais populosos, tornou-se uma fonte de controvérsia exatamente por estas razões. Um dos principais pontos de discórdia é o facto de o sistema poder permitir, e já permitiu no passado, que um candidato se tornasse presidente sem ganhar o voto popular. Foi precisamente o que aconteceu em 2000, durante a polémica eleição entre George W. Bush e Al Gore. Al Gore ganhou o voto popular por uma pequena margem, mas depois de uma batalha legal sobre a contagem dos votos na Florida, Bush foi declarado vencedor nesse estado-chave, dando-lhe a maioria dos votos eleitorais e, consequentemente, a presidência. Este facto deu origem a um aceso debate e a um questionamento do sistema do Colégio Eleitoral, uma vez que muitas pessoas se interrogavam como era possível um candidato tornar-se Presidente sem ter ganho o voto popular. Situações semelhantes ocorreram também nas eleições de 1876, 1888 e 2016. Estas eleições, embora espaçadas no tempo, reforçaram os apelos à reforma ou à abolição do Colégio Eleitoral. Os defensores do sistema argumentam que este protege os interesses dos pequenos Estados e assegura uma representação equilibrada, enquanto os críticos argumentam que é antidemocrático e pode dar uma voz desproporcionada a alguns eleitores. A questão de saber se o Colégio Eleitoral ainda é relevante ou se precisa de ser reformado é um debate permanente no panorama político americano. Este debate levanta questões fundamentais sobre a natureza da democracia e a melhor forma de representar os cidadãos de forma justa no processo eleitoral.

O sistema do Colégio Eleitoral é uma caraterística única do processo eleitoral americano. Criado pelos Pais Fundadores, este sistema tinha por objetivo equilibrar a representação dos Estados, garantindo que os Estados menos populosos não fossem marginalizados pelos Estados mais populosos. Os fundadores estavam também preocupados com a ideia de colocar a decisão sobre uma eleição diretamente nas mãos das massas, temendo a "tirania da maioria". Assim, o Colégio Eleitoral foi concebido como uma espécie de mediador entre o voto popular e a eleição do Presidente. A cada Estado é atribuído um número de eleitores igual ao número total dos seus representantes e senadores no Congresso. Por conseguinte, mesmo os Estados menos populosos têm pelo menos três eleitores. Quando um candidato ganha o voto popular num Estado (com exceção do Maine e do Nebraska), ganha geralmente todos os eleitores desse Estado, de acordo com a regra do "vencedor leva tudo". A possibilidade de um candidato ganhar as eleições sem obter a maioria do voto popular tem dado origem a muita controvérsia. Quando isso aconteceu, como em 2016, renovaram-se os apelos à reforma ou à abolição do Colégio Eleitoral. Os defensores do sistema argumentam que este protege os interesses dos Estados menos populosos e assegura uma representação equilibrada a nível nacional. Os críticos, por outro lado, acreditam que o sistema está ultrapassado e não reflecte os princípios democráticos de uma voz igual para todos os cidadãos. Embora o debate sobre a relevância do Colégio Eleitoral continue, este continua a ser um elemento central do processo eleitoral americano e continua a moldar as estratégias dos candidatos nas campanhas presidenciais.

Poder judicial

A criação de um poder judicial forte foi uma das decisões visionárias tomadas na Convenção Constitucional de 1787. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos ocupa um lugar central neste poder judicial. Ao longo do tempo, tornou-se um guardião essencial das liberdades constitucionais dos cidadãos, servindo também como árbitro final em litígios jurídicos entre os vários ramos do governo e os Estados. A nomeação dos juízes do Supremo Tribunal pelo Presidente, com a aprovação do Senado, garante um processo democrático para a sua seleção. O seu mandato vitalício reforça a ideia de que estes juízes, uma vez instalados, devem estar protegidos da turbulência política atual. Esta proteção permite-lhes dedicarem-se plenamente à interpretação da lei sem receio de represálias ou de influências externas. A capacidade do Tribunal de rever e, se necessário, invalidar as acções do legislador ou do executivo - uma prática conhecida como revisão judicial - é fundamental para o funcionamento da democracia americana. É através deste mecanismo que o Tribunal pode garantir que todas as acções do governo se mantêm coerentes com a Constituição, preservando assim a integridade do documento fundador da nação. A conceção deste Tribunal, bem como os poderes e as responsabilidades que lhe são conferidos, incorporam a genialidade do sistema americano de pesos e contrapesos. Este sistema garante que nenhum ramo do governo adquira poder absoluto, protegendo assim os direitos e liberdades dos cidadãos e assegurando a durabilidade dos princípios democráticos em que a nação foi fundada.

O compromisso dos três quintos é uma das decisões mais controversas tomadas na Convenção Constitucional. Embora reflicta as profundas divisões e preocupações práticas dos delegados na altura, também mostra até que ponto a instituição da escravatura estava enraizada no tecido social, económico e político da jovem nação americana. Os pormenores deste compromisso eram sobretudo económicos e políticos, mais do que morais. Os Estados do Sul, dependentes da escravatura, queriam que toda a sua população escrava fosse contabilizada para determinar a sua representação no Congresso. Isto teria, naturalmente, aumentado consideravelmente o seu poder político. Os Estados do Norte, onde a escravatura estava menos difundida, opuseram-se, considerando que, se os escravos não tinham direito de voto e não eram considerados cidadãos de pleno direito, não deviam ser totalmente contabilizados para efeitos de representação. O compromisso dos três quintos foi, portanto, uma tentativa de encontrar um equilíbrio entre estas posições divergentes. No entanto, teve como consequência indireta o reforço do poder político dos Estados esclavagistas durante muitos anos, conferindo-lhes uma influência desproporcionada na presidência, no Congresso e, consequentemente, na política nacional. É também importante notar que este compromisso, juntamente com outras disposições da Constituição que perpetuaram a instituição da escravatura (como a cláusula sobre a não proibição do comércio de escravos antes de 1808), são frequentemente citados como prova da natureza profundamente defeituosa da Constituição original. Estas cláusulas reflectem as realidades e os compromissos necessários na altura para criar uma união estável, mas também mostram como a escravatura estava indissociavelmente ligada à fundação dos Estados Unidos. A questão da escravatura, e as tensões que gerou, acabariam por culminar na Guerra Civil Americana da década de 1860.

A Constituição dos Estados Unidos, embora reconhecida como um documento fundador crucial, foi marcada por compromissos que reflectem as profundas divisões da sociedade americana do século XVIII, em especial em torno da questão da escravatura. Cláusulas específicas, como a Cláusula do Escravo Fugitivo, que estipulava que qualquer escravo fugido tinha de ser devolvido ao seu proprietário, nacionalizaram a instituição da escravatura. Isto significava que mesmo os Estados que tinham abolido a escravatura eram legalmente obrigados a participar na sua perpetuação. Estes compromissos tiveram várias implicações importantes. Em primeiro lugar, legitimavam e reforçavam a escravatura, incorporando-a no próprio documento constitucional. Em segundo lugar, estes acordos exacerbaram as tensões regionais entre os Estados do Norte e do Sul, tensões essas que viriam a culminar na Guerra Civil Americana. Mesmo após a abolição da escravatura, as consequências destes compromissos persistiram, com os descendentes dos escravos a lutarem pelos seus direitos civis ao longo do século XX. Hoje em dia, a presença destas cláusulas na Constituição original é frequentemente apontada para realçar as inconsistências entre os ideais de igualdade e liberdade da nação e as realidades da escravatura. No entanto, é fundamental reconhecer que a Constituição é um documento vivo. As alterações subsequentes, como a 13ª, a 14ª e a 15ª, procuraram retificar algumas das injustiças originais. Mas o impacto destes compromissos na história e na sociedade americanas continua a ser profundo e indelével.

A questão da escravatura

Na Convenção Constitucional de 1787, as tensões entre os Estados do Norte e do Sul sobre a questão da escravatura obrigaram a compromissos para forjar uma união mais forte. Para obter o apoio do Sul à nova Constituição, os Estados do Norte concordaram com a Cláusula do Escravo Fugitivo. Esta disposição obrigava mesmo os Estados que tinham abolido a escravatura a devolver os escravos fugidos aos seus proprietários originais no Sul. Esta cláusula, concebida para apaziguar os Estados do Sul, estava claramente em contradição com os ideais de liberdade e igualdade proclamados pela Revolução Americana. Não só reforçava a legitimidade legal da instituição da escravatura, como tornava mais difícil a fuga dos escravizados para uma vida melhor nos Estados livres do Norte. Esse compromisso, embora estratégico na época para a formação da nova nação, mostrou até que ponto princípios fundamentais poderiam ser sacrificados em nome da unidade nacional.

Na Convenção Constitucional de 1787, para além de outros compromissos sobre a escravatura, os Estados do Norte concordaram em adiar a proibição da importação de escravos de África até 1808. Esta decisão, tomada na esperança de garantir o apoio dos Estados do Sul à nova Constituição, teve consequências profundas e duradouras. Permitiu que o comércio transatlântico de escravos continuasse durante mais vinte anos, levando à chegada de muito mais pessoas escravizadas de África. Mesmo depois de 1808, apesar de o comércio de escravos com África ter sido proibido, o comércio interno de escravos, cada vez mais vigoroso, continuou. Os Estados do Sul continuaram a comprar, vender e deslocar escravos no interior do país, sobretudo para os territórios do Oeste e do Baixo Sul, onde a expansão das plantações exigia uma grande mão de obra. Este comércio interno só terminou com a abolição definitiva da escravatura em 1865.

Os compromissos aceites pelos Estados do Norte na Convenção Constitucional de 1787 põem em evidência as tensões e contradições que existiam no seio da jovem república americana relativamente à questão da escravatura. Embora os ideais de liberdade e igualdade fossem proclamados como os fundamentos da nova nação, coexistiam com a manutenção e a acomodação da prática abominável da escravatura. Estes acordos revelam a complexidade das questões políticas, económicas e sociais subjacentes a cada decisão tomada na elaboração da Constituição. Ilustram também os desafios inerentes à tentativa de unir Estados com interesses e culturas tão divergentes. Os Estados do Norte, embora muitos se opusessem moralmente à escravatura, estavam muitas vezes dispostos a fazer concessões para garantir a coesão e a viabilidade da nova união. Estas concessões, embora facilitassem a ratificação da Constituição e assegurassem um certo grau de estabilidade inicial, deixaram sem resposta questões fundamentais que, no final, só foram respondidas através de uma sangrenta guerra civil décadas mais tarde.

Tensões entre o governo federal e os estados

A Convenção Constitucional de 1787 foi palco de intensos debates e negociações cruciais, muito para além da questão da escravatura. No centro destas deliberações estava outro dilema fundamental: como equilibrar o poder entre o governo federal central e os estados individuais. Tratava-se de um desafio assustador, conciliando a necessidade de um governo central forte, capaz de gerir uma nação emergente, com o desejo dos Estados de preservarem a sua autonomia e soberania. A questão da tributação era particularmente controversa. Após a experiência dos Artigos da Confederação, em que o governo central carecia de fundos e dependia das contribuições voluntárias dos Estados, era evidente a necessidade de uma mudança. No entanto, a atribuição ao governo federal do poder de aumentar os impostos suscitava preocupações. Muitos receavam que isso conferisse demasiado poder ao governo central, permitindo potencialmente uma forma de autoridade tirânica. Os estados mais pequenos estavam particularmente preocupados. Receavam que, se a representação e a tributação se baseassem na população ou na riqueza, seriam dominados pelos interesses dos Estados maiores, mais populosos e mais ricos. Esses receios levaram ao famoso Compromisso de Connecticut ou Grande Compromisso, que estabeleceu um Congresso bicameral: a Câmara dos Deputados, onde a representação seria baseada na população, e o Senado, onde cada estado teria dois senadores, independentemente do seu tamanho ou população. No final, a Convenção conseguiu forjar uma série de compromissos que, embora imperfeitos, lançaram as bases para uma constituição duradoura. A Convenção conseguiu um equilíbrio delicado entre o poder central e os direitos dos Estados, uma tensão que continua a influenciar a política americana até aos dias de hoje.

O caminho para a ratificação da Constituição dos EUA não foi fácil. Após a Convenção de 1787 em Filadélfia, ficou claro que, embora muitos apoiassem a nova Constituição, havia também uma forte oposição. Os anti-federalistas, como eram chamados, receavam que a nova Constituição conferisse demasiado poder ao governo central em detrimento dos Estados e dos direitos individuais. Para eles, sem protecções explícitas, havia o risco de o novo governo se tornar tão tirânico como aquele contra o qual as colónias tinham lutado durante a Revolução Americana. Em resposta a essas preocupações, e a fim de obter apoio para a ratificação, foi acordado que, uma vez ratificada a Constituição, o primeiro Congresso proporia uma série de emendas para proteger os direitos individuais. Estas alterações tornar-se-iam naquilo que hoje conhecemos como a Declaração de Direitos. As primeiras dez alterações à Constituição, conhecidas coletivamente como a Declaração de Direitos, foram adoptadas em 1791. Garantem uma série de direitos pessoais, como a liberdade de expressão, de religião e de imprensa, bem como a proteção contra processos judiciais injustos. Estes direitos tornaram-se fundamentais para a cultura política e jurídica americana. Ao acrescentar a Declaração de Direitos à Constituição, os Pais Fundadores procuraram não só garantir as liberdades fundamentais dos cidadãos americanos, mas também acalmar os receios e as ansiedades dos anti-federalistas. Este gesto desempenhou um papel essencial para garantir a ratificação da Constituição e o estabelecimento de um governo estável e duradouro para a jovem república americana.

Estas alterações, as primeiras dez da Constituição, foram acrescentadas em 1791 e conferiram aos indivíduos direitos como a liberdade de expressão, de religião, de imprensa, de reunião e o direito a um julgamento justo, entre outros. Também limitam os poderes do governo e prevêem a separação de poderes e o federalismo.

Bill of Rights

A Declaração de Direitos, consagrada nas primeiras dez alterações à Constituição dos EUA, continua a ser uma componente vital do sistema jurídico americano. Ratificada em 1791, surgiu da preocupação de que os direitos e liberdades individuais não estivessem adequadamente protegidos na Constituição original.

- Primeira Emenda: Garante as liberdades fundamentais, como a liberdade de expressão, religião, imprensa, reunião e o direito de petição ao governo.

- Segunda Emenda: Consagra o direito de os cidadãos manterem e portarem armas.

- Terceira Emenda: Protege os cidadãos de serem obrigados a alojar soldados nas suas propriedades em tempos de paz.

- Quarta Emenda: Oferece proteção contra buscas e apreensões injustificadas e exige que um mandado de busca seja específico e fundamentado.

- Quinta Emenda: Proporciona uma série de protecções judiciais: proteção contra a auto-incriminação, contra a dupla penalização pelo mesmo crime e garante o direito a um julgamento justo.

- Sexta Emenda: Garante a todas as pessoas acusadas de um crime o direito a um julgamento rápido, público e imparcial, bem como o direito a um advogado.

- Sétima Emenda: Em litígios civis que envolvam quantias significativas de dinheiro, é garantido o direito a um julgamento por júri.

- Oitava alteração: São proibidas as penas cruéis ou excessivas.

- Nona alteração: Este texto reitera que os direitos enumerados na Constituição não são exaustivos e que outros direitos, embora não especificados, também são protegidos.

- Décima Emenda: Estabelece o princípio de que os poderes não atribuídos pela Constituição ao governo federal, nem negados aos Estados, permanecem com os Estados ou o povo.

Desta forma, a Declaração de Direitos actua como um escudo contra possíveis invasões do governo federal, garantindo e reforçando a proteção dos direitos e liberdades individuais dos cidadãos americanos. Foi e continua a ser um ponto de referência constante nos debates sobre o âmbito e os limites dos poderes do governo nos Estados Unidos.

A Declaração de Direitos dos EUA constitui uma garantia sólida para as liberdades fundamentais dos cidadãos. Estas liberdades incluem:

- Liberdade de religião: Graças à Primeira Emenda, cada indivíduo tem o direito de praticar a religião de sua escolha, ou de não seguir nenhuma religião. Para além disso, o governo não pode estabelecer uma religião estatal ou interferir com a prática da religião.

- Liberdade de expressão: A Primeira Emenda também protege a liberdade de expressão, garantindo que todos os cidadãos têm o direito de falar sem medo de censura ou represálias do governo.

- Liberdade de imprensa: Esta mesma emenda garante a liberdade de imprensa, permitindo a publicação de informações e ideias sem censura governamental.

- Liberdade de reunião pacífica: O direito de se reunir pacificamente para trocar e defender ideias também é protegido pela Primeira Emenda.

- Liberdade de petição: Este direito, também consagrado no Primeiro Aditamento, permite aos cidadãos pedir ao governo que intervenha numa situação específica ou que reveja uma lei ou política existente.

- Direito de portar armas: A Segunda Emenda, frequentemente objeto de debate, garante aos cidadãos o direito de manter e portar armas, geralmente interpretadas como um meio de autodefesa e de defesa do Estado.

- Proteção contra abusos do Estado: Várias alterações à Declaração de Direitos visam proteger os cidadãos de potenciais abusos por parte do Estado, da polícia e do sistema judicial. Em particular, a quarta, quinta, sexta e oitava alterações garantem a proteção contra buscas e apreensões injustificadas, o direito a um julgamento justo, o direito a um advogado e a proibição de castigos cruéis ou excessivos.

A Declaração de Direitos serve de base fundamental para a proteção das liberdades individuais contra acções governamentais potencialmente opressivas. Estes direitos e liberdades, que estão no cerne da identidade americana, continuam a ser objeto de grande debate e interpretação judicial.

A Carta dos Direitos nos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em França são dois textos fundadores que, embora emanando de contextos históricos e políticos distintos, testemunham uma vontade comum de proteger as liberdades individuais e definir os princípios de uma governação justa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, adoptada em 1789 durante a Revolução Francesa, proclama os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem. Afirma a igualdade e a liberdade como direitos universais, enunciando princípios como "os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos". Defende também a separação de poderes, a ideia de que a lei é a expressão da vontade geral e a importância da liberdade de opinião. Do outro lado do Atlântico, a Declaração de Direitos foi acrescentada à Constituição dos EUA em 1791. Foi concebida como uma salvaguarda contra o potencial abuso de poder por parte do governo federal. As suas dez emendas abrangem uma série de direitos, incluindo a liberdade de expressão, de imprensa e de religião, bem como protecções contra buscas e apreensões injustificadas e o direito a um julgamento justo. Embora ambos os documentos sejam fundamentais para os respectivos países, são também o produto das suas circunstâncias particulares. A Declaração Francesa, por exemplo, emanou de um contexto de revolução contra uma monarquia absoluta, enquanto a Declaração de Direitos Americana nasceu da desconfiança dos colonos em relação a um governo central demasiado poderoso, na sequência da sua independência do domínio britânico.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Carta dos Direitos nos Estados Unidos são, sem dúvida, dois marcos importantes na história dos direitos humanos. No entanto, diferem em termos de âmbito e ênfase, reflectindo os diferentes contextos sociais, políticos e filosóficos em que foram redigidas. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, fez parte da Revolução Francesa, um período marcado por um questionamento radical da antiga ordem social e política. Esta declaração está imbuída das ideias do Iluminismo, em que a noção de "cidadão" ocupa um lugar central. Estabelece que a soberania pertence ao povo e que as leis devem refletir a "vontade geral". Sublinha a igualdade e a fraternidade como princípios fundamentais. É um documento que procura estabelecer um quadro para uma nova ordem social, em que o bem comum está em primeiro plano. A Declaração de Direitos Americana, por outro lado, foi fortemente influenciada pelas experiências das colónias americanas sob o domínio britânico e pela desconfiança em relação a um governo central forte. A tónica é colocada na proteção dos direitos individuais contra eventuais abusos por parte do governo. Assenta na tradição do pensamento liberal clássico, valorizando a autonomia individual, a propriedade privada e as liberdades civis. Cada alteração destina-se a proteger o indivíduo dos excessos do governo, seja sob a forma de liberdade de expressão ou de proteção contra buscas e apreensões injustificadas. Assim, enquanto a declaração francesa visa lançar os alicerces de uma nação baseada na fraternidade e na igualdade, a declaração americana está mais centrada na garantia das liberdades individuais no contexto de uma república incipiente. Estas nuances reflectem não só as diferenças de ideais políticos e filosóficos, mas também os desafios e aspirações específicos de cada nação em momentos cruciais da sua história.

A Declaração de Direitos dos EUA foi cuidadosamente elaborada para proteger os cidadãos de potenciais abusos por parte do governo. Esta preocupação teve origem nas experiências anteriores dos colonos sob o domínio britânico, onde actos tirânicos tinham frequentemente violado os seus direitos individuais. Para garantir que a nova República Americana não repetiria esses erros, os pais fundadores incorporaram um conjunto de emendas que serviriam como guardiãs das liberdades individuais. A Quarta Emenda protege contra buscas e apreensões injustificadas, exigindo um mandado emitido com base em provas para permitir uma busca ou apreensão. Isto garante que um cidadão não será sujeito a invasões injustificadas da sua privacidade A Quinta Emenda oferece uma série de protecções aos acusados de crimes. Estas protecções incluem a proibição da auto-incriminação, o que significa que um indivíduo não pode ser obrigado a testemunhar contra si próprio, e a proteção contra a "dupla penalização", que impede que um indivíduo seja julgado duas vezes pelo mesmo crime. O Sexto Aditamento garante que todas as pessoas acusadas de um crime têm direito a um julgamento rápido e público e a um júri imparcial. Garante igualmente o direito do arguido a ser informado das acusações que lhe são imputadas, a ter um advogado para o defender e a confrontar as testemunhas contra si. Estes direitos são essenciais para garantir que as pessoas não sejam presas injustamente. Por último, o oitavo aditamento proíbe as penas cruéis e invulgares. Isto significa que o castigo ou tratamento infligido a pessoas condenadas não deve ser desumano ou excessivamente severo em relação à infração cometida. Coletivamente, estas alterações reforçam o princípio de que, numa sociedade livre, os direitos e liberdades do indivíduo são primordiais e que um governo só os pode restringir com fortes salvaguardas para proteger contra abusos. Estas disposições reflectem os valores fundamentais da justiça e da liberdade que estão na base do sistema jurídico americano.

A Declaração de Direitos nos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em França são dois dos documentos fundadores mais influentes na história dos direitos humanos. Foram redigidos num contexto de grandes revoluções políticas e mudanças sociais e reflectem as aspirações dos respectivos povos à liberdade, à justiça e à igualdade. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 nasceu da Revolução Francesa, um momento de grande agitação que procurou pôr termo aos abusos do Antigo Regime. Estabelece princípios universais de igualdade, liberdade e fraternidade e lança as bases de uma nação assente no respeito pelos direitos individuais e colectivos. Afirma que todos os cidadãos são iguais perante a lei, independentemente do seu estatuto ou origem, e serviu de modelo para muitas outras declarações de direitos em todo o mundo. Do outro lado do Atlântico, a Declaração de Direitos dos Estados Unidos foi adoptada pouco depois da ratificação da Constituição dos EUA em 1791. Nasceu da desconfiança dos Pais Fundadores em relação a um governo central demasiado poderoso e do seu desejo de proteger as liberdades individuais. Assim, as primeiras dez alterações à Constituição dos EUA garantem uma série de direitos pessoais e limitam o poder do governo federal, oferecendo uma proteção sólida contra os abusos de poder. Embora estes documentos tenham sido elaborados em contextos diferentes e tenham ênfases diferentes, partilham uma preocupação comum com a proteção dos direitos e liberdades fundamentais. A sua influência não pode ser subestimada; inspiraram gerações de reformadores, activistas e legisladores e continuam a moldar os debates sobre direitos humanos em todo o mundo.

A Segunda Emenda, adoptada em 1791, é desde há muito uma das disposições mais debatidas da Constituição dos EUA. A sua interpretação deu origem a uma grande controvérsia e a um intenso debate, em especial no contexto da violência armada nos Estados Unidos. Na altura em que a Constituição foi ratificada, havia uma profunda desconfiança em relação aos exércitos permanentes. Muitos colonos americanos receavam que um exército federal poderoso pudesse ser utilizado para oprimir o povo ou derrubar os direitos dos Estados. As milícias, constituídas por cidadãos comuns, eram vistas como um contrapeso necessário a um exército regular. Neste contexto, a Segunda Emenda foi concebida para garantir que os cidadãos tivessem o direito de possuir armas para servir nestas milícias.

A linguagem da emenda deu origem a duas interpretações principais:

- A Interpretação da Milícia: Alguns argumentam que a Segunda Emenda garante o direito de portar armas apenas no contexto da participação numa milícia. De acordo com esta interpretação, o direito individual de possuir uma arma de fogo estaria condicionado ao serviço ou à filiação numa milícia.

- A Interpretação Individualista: Outros argumentam que a Segunda Emenda garante um direito individual incondicional de possuir armas de fogo, independentemente de pertencer a uma milícia.

Os debates modernos sobre a Segunda Emenda centram-se frequentemente em questões como o controlo de armas, a violência com armas e a regulamentação governamental. Com o aumento dos tiroteios em massa nos EUA, a questão do controlo das armas tornou-se particularmente urgente e polarizadora. Em 2008, no caso Distrito de Columbia v. Heller, o Supremo Tribunal dos EUA decidiu a favor da interpretação individualista, afirmando que o Segundo Emenda protege o direito individual de possuir uma arma de fogo para uma utilização legítima, como a auto-defesa, independentemente do serviço numa milícia.

A Segunda Emenda é um dos poucos artigos da Constituição dos EUA que, apesar da sua brevidade, tem gerado uma quantidade desproporcionada de litígios, debates e controvérsia, em grande parte devido à sua natureza ambígua. Durante grande parte da história americana, a jurisprudência tem-se centrado principalmente na interpretação da milícia. As primeiras decisões do Supremo Tribunal, como United States v. Miller (1939), examinaram a posse de armas através do prisma da milícia. Neste caso, o Tribunal decidiu que uma lei federal que proibia determinadas armas de fogo não era inconstitucional porque a arma em questão (uma caçadeira de canos serrados) não tinha qualquer relação óbvia com o funcionamento de uma milícia. No entanto, a interpretação evoluiu. O acórdão "District of Columbia v. Heller", de 2008, marcou um ponto de viragem significativo. Neste caso, o Supremo Tribunal reconheceu explicitamente, pela primeira vez, o direito individual de possuir uma arma de fogo, independentemente da participação numa milícia. Esta decisão representou uma interpretação fundamentalmente diferente da das décadas anteriores. Paralelamente aos debates jurídicos, a discussão pública sobre a Segunda Emenda também se intensificou. Com o aumento dos tiroteios em massa, muitos cidadãos, activistas e legisladores apelaram a leis de controlo de armas mais rigorosas. Por outro lado, muitos defensores do direito ao porte de armas vêem qualquer tentativa de regulamentação como uma ameaça aos seus direitos constitucionais. Lobbies como a National Rifle Association (NRA), por um lado, e grupos como o Everytown for Gun Safety, por outro, têm desempenhado um papel crucial na formação da opinião pública e na pressão sobre os funcionários eleitos. A Segunda Emenda é um exemplo perfeito de como as interpretações constitucionais podem evoluir de acordo com o contexto sócio-político. O que antes era entendido principalmente como um direito coletivo ligado à milícia é agora amplamente reconhecido como um direito individual. No entanto, o âmbito exato deste direito, e a sua relação com a segurança pública, continua a ser uma questão aberta e discutível.