Dinamiche dei mercati nazionali e globalizzazione del commercio dei prodotti

Basato su un corso di Michel Oris[1][2]

La fine del XVIII secolo e l'inizio del XX rappresentano un periodo cruciale nella storia economica mondiale, segnato da importanti trasformazioni nel modo in cui le nazioni interagiscono e partecipano al commercio internazionale. Quest'epoca è definita dalla transizione dall'isolamento e dalle microeconomie locali a un'economia globalizzata caratterizzata da complesse interconnessioni e complementarietà strategiche. È stata plasmata da progressi rivoluzionari nei trasporti e nelle comunicazioni che hanno ampliato i mercati e ridotto i costi, trasformando le relazioni commerciali e le strutture produttive in tutto il mondo.

Il XIX secolo è iniziato con i resti delle guerre napoleoniche, con le nazioni europee che uscivano da un prolungato stato di conflitto e si rivolgevano a politiche protezionistiche per ricostruire e proteggere le loro economie nascenti. Col tempo, tuttavia, l'industrializzazione e l'innovazione tecnologica, in particolare nel Regno Unito, hanno inaugurato un'era di libero scambio e di dominio commerciale, gettando le basi della moderna globalizzazione.

Durante questo periodo, cicli di crisi e prosperità hanno messo in discussione i paradigmi economici esistenti, costringendo le nazioni ad adattarsi e a reagire. La crisi agricola della fine del XIX secolo, innescata dall'afflusso di grano a basso costo dalle Americhe, spinse i Paesi europei a mettere in discussione la loro dipendenza dalle importazioni e a innovare le loro pratiche agricole. Allo stesso tempo, il boom industriale vide emergere nuove potenze che utilizzavano tecnologie avanzate per rivaleggiare con i pionieri della Rivoluzione industriale.

All'inizio del XX secolo, la Gran Bretagna, di fronte alla relativa obsolescenza della sua infrastruttura industriale, scelse di mantenere il libero scambio, affidandosi al suo impero e al suo ruolo centrale nel commercio mondiale per navigare in queste acque mutevoli. Nel frattempo, nazioni come la Francia e la Germania, beneficiando di mercati interni consistenti, hanno adottato un protezionismo mirato per coltivare la loro crescita interna. Altri, come la Svizzera e la Danimarca, hanno abbracciato la specializzazione ricardiana, trovando la loro nicchia in un'economia globale sempre più diversificata e integrata.

La rivoluzione dei trasporti e l'espansione del mercato

Nel XVIII secolo, il miglioramento delle infrastrutture, in particolare delle strade, ha facilitato il commercio a lunga distanza. Le strade asfaltate, che sostituirono i vecchi sentieri sterrati, contribuirono a ridurre notevolmente i costi e i tempi di trasporto. Ciò permise ai mercati locali di svilupparsi e di collegarsi, formando una rete commerciale estesa.

Lo sviluppo dei canali ha rappresentato un importante passo avanti, collegando i fiumi e creando vie d'acqua dirette tra i centri di produzione e i mercati. Questi progetti su larga scala richiedevano investimenti considerevoli, spesso finanziati da società per azioni che consentivano la partecipazione di un gran numero di investitori. Questo approccio al finanziamento ha posto le basi per gli investimenti infrastrutturali del XIX secolo, come le ferrovie. Con l'arrivo della ferrovia nel XIX secolo, la rivoluzione dei trasporti fu completa.

I treni, offrendo velocità, grande capacità di carico e affidabilità, hanno ridotto significativamente i costi di trasporto, aprendo nuovi mercati e incoraggiando la specializzazione regionale. Il risultato fu un aumento delle economie di scala e la creazione di mercati di prodotti nazionali e internazionali. Questi cambiamenti hanno modificato profondamente la struttura economica delle società, hanno favorito il commercio internazionale, accelerato l'industrializzazione e influenzato le dinamiche degli imperi coloniali.

Reti di trasporto efficienti hanno inoltre facilitato la diffusione di idee e innovazioni, svolgendo un ruolo fondamentale nella storia economica globale. Il canale di Bridgewater, aperto in Inghilterra nel 1761, ha abbassato il costo del carbone a Manchester, trasformando l'industria locale. La ferrovia da Stockton a Darlington, inaugurata nel 1825, ha inaugurato l'era del trasporto su rotaia per merci e passeggeri, preludio all'uso diffuso della rete ferroviaria che avrebbe rimodellato l'economia globale.

Le prime linee ferroviarie degli anni Trenta del XIX secolo funzionarono come prototipi, convincendo i banchieri del potenziale di questa nuova tecnologia. La combinazione di ferrovia e motore a vapore portò al rapido sviluppo di questa modalità di trasporto. Inizialmente progettata per trasportare il carbone, essenziale per la nascente industria, la ferrovia fu rapidamente adattata al trasporto di passeggeri.

La ferrovia collegò centri industriali come Manchester e Liverpool con la Liverpool and Manchester Railway, aumentando l'efficienza del trasporto di materie prime e prodotti finiti. La linea da Stockton a Darlington, inaugurata nel 1825, sebbene originariamente progettata per trasportare carbone, iniziò presto a trasportare passeggeri utilizzando i vagoni attaccati ai treni merci. Il successo delle ferrovie fu tale che molte città costruirono stazioni monumentali, che divennero simboli di progresso e innovazione. Ad esempio, la costruzione della stazione di King's Cross a Londra nel 1852 non solo trasformò il paesaggio urbano, ma agì anche da catalizzatore per lo sviluppo urbano circostante.

Oltre all'impatto economico, la ferrovia ha avuto un notevole impatto culturale, riducendo la percezione della distanza e influenzando le pratiche sociali. I viaggi più veloci permisero nuove forme di svago, come le gite di un giorno al mare per gli abitanti della città, un fenomeno esemplificato dai servizi della Brighton Railway a partire dal 1841. Furono queste innovazioni e adattamenti a cementare il ruolo della ferrovia come spina dorsale della rivoluzione industriale e come precursore della moderna infrastruttura di trasporto di massa.

Le grandi linee ferroviarie emersero come arterie economiche cruciali negli anni '50 del XIX secolo in Gran Bretagna e in Belgio, seguite dalla Francia negli anni '60 del XIX secolo, dove si irradiavano principalmente da Parigi. Una volta istituita, la rete europea offriva una velocità media impressionante per l'epoca, pari a 40 km/h, garantendo le prestazioni e l'affidabilità dei trasporti in tutto il continente. L'innovazione tecnica rese possibile il trasporto di merci pesanti, come le barre d'acciaio, su lunghe distanze con una facilità senza precedenti. Questo progresso ha liberato l'industria dai vincoli geografici, come dimostra la possibilità di produrre lamiere in Svizzera utilizzando ghisa prodotta a Saint-Étienne.

Le ampie capacità logistiche della rete ferroviaria aprirono la strada a catene di produzione transnazionali e alla specializzazione regionale. Il 1914 segnò il periodo di massimo splendore della rete ferroviaria europea, poco prima che la Prima Guerra Mondiale iniziasse a ridefinire il panorama geopolitico ed economico. Dopo il conflitto, nonostante la ricostruzione e l'ammodernamento della rete, le ferrovie iniziarono a perdere terreno a favore dell'ascesa delle autostrade, segnando una nuova rivoluzione nei trasporti con il predominio dell'automobile e del trasporto su gomma.

Un esempio notevole di quest'epoca è la Gare de l'Est di Parigi, inaugurata nel 1849, che fu il punto di partenza per le linee verso l'est della Francia e oltre. La costruzione della linea Orient Express nel 1883, che collegava Parigi a Istanbul, è un'altra testimonianza della maturità della rete ferroviaria europea, offrendo un servizio di lusso che attraversava diversi Paesi e culture, simbolo dell'interconnettività europea. La rete ferroviaria non solo ha trasformato la logistica e il commercio, ma ha anche plasmato la vita sociale, culturale e persino politica delle nazioni europee, unendo regioni lontane e favorendo lo scambio e l'integrazione su una scala mai vista prima.

Espandere gli orizzonti: Migliorare la rete di trasporto

I progressi nei trasporti del XIX secolo, in particolare le ferrovie, hanno ampliato notevolmente l'area raggiungibile in un determinato tempo. Questa rivoluzione della mobilità ha permesso ai lavoratori di vivere più lontano dal luogo di lavoro senza compromettere la possibilità di raggiungerlo quotidianamente. Infatti, i treni pendolari iniziarono a servire le periferie urbane, portando alla nascita di sobborghi residenziali. In Gran Bretagna, ad esempio, la creazione di linee come la Metropolitan Railway di Londra nel 1863 ha permesso ai lavoratori di vivere in nuovi quartieri come Metroland, pur lavorando nel centro della città. Questo spostamento dalle aree residenziali ha contribuito a modificare la struttura urbana, separando le aree residenziali dalle zone industriali e migliorando potenzialmente la qualità della vita dei lavoratori, che potevano così sfuggire all'inquinamento e al sovraffollamento dei centri industriali urbani.

L'avvento dei piroscafi nel XIX secolo ha segnato una svolta nella navigazione marittima. Il motore a vapore rese obsoleta la propulsione a vela, permettendo alle navi di navigare indipendentemente dai capricci dei venti e delle correnti. Inizialmente dotati di ruote a pale laterali, i piroscafi dovettero adattarsi per affrontare le acque tumultuose dell'Atlantico. L'introduzione di ruote a pale sotto lo scafo, o eliche, migliorò la stabilità e l'efficienza delle navi, riducendo la durata delle traversate transatlantiche da trenta a quindici giorni.

Queste traversate regolari e più veloci permisero la creazione di una rete di trasporto transatlantica affidabile, aprendo la strada a un commercio internazionale più fluido. Anche la sostituzione del legno con la lamiera d'acciaio nella costruzione navale contribuì alla creazione di navi più grandi, resistenti e leggere.

La prima traversata dell'Atlantico effettuata con successo da un piroscafo, la SS Savannah, avvenne nel 1819, anche se gran parte del viaggio fu fatto a vela. Questo successo aprì la strada ad altre innovazioni, come la Great Eastern, che nel 1859 riuscì a posare il primo cavo telegrafico transatlantico, collegando l'Europa a New York. Questa impresa tecnica ebbe implicazioni di vasta portata, consentendo la comunicazione istantanea tra i continenti e unificando i mercati finanziari mondiali, con ripercussioni dirette sulle borse di Wall Street e della City di Londra. Questo collegamento inaugurò l'era della comunicazione globale e gettò le basi dell'economia globalizzata.

Questa carta storica del XIX secolo mostra le linee telegrafiche sottomarine tra l'America e l'Europa. Mostra i vari percorsi dei cavi sottomarini attraverso l'Atlantico. È interessante notare la presenza del "Great Atlantic Cable", che fu probabilmente il primo cavo transatlantico posato nel 1858. La carta mostra anche i contorni delle coste nordamericane ed europee, con una scala di longitudine in basso che indica le distanze tra i vari punti. Le aree terrestri sono colorate in modo diverso per distinguere i territori e sono visibili le annotazioni che possono fornire ulteriori informazioni sul cavo o sulle caratteristiche geografiche rilevanti. Questo tipo di carta era essenziale per pianificare e mostrare le conquiste tecnologiche dell'epoca, in particolare nel campo delle comunicazioni e del commercio internazionale. La capacità di trasmettere rapidamente informazioni tra i continenti inaugurò una nuova era di globalizzazione economica e di comunicazione. Ciò ebbe un notevole impatto sui mercati finanziari, come già detto, consentendo scambi di informazioni quasi istantanei e influenzando notevolmente le decisioni economiche e politiche su scala globale.

A partire dal 1850, la globalizzazione del commercio è stata favorita dall'avvento dei trasporti a vapore e ferroviari. Questi mezzi di trasporto hanno permesso di spostare le merci su lunghe distanze in modo affidabile ed economico. Di conseguenza, si sviluppò l'economia mondiale, caratterizzata da una crescente integrazione delle economie nazionali in un sistema commerciale globale.

L'afflusso di riso asiatico in Europa è un esempio di come i prodotti alimentari siano diventati oggetto di commercio internazionale, modificando le abitudini alimentari e le industrie locali. Allo stesso modo, le materie prime estratte nelle colonie potevano essere trasportate nelle metropoli per essere lavorate, alimentando le fiorenti industrie della rivoluzione industriale.

Il ruolo delle ferrovie nell'integrazione economica fu decisivo. Esse collegarono regioni remote a centri industriali e porti, facilitando l'esportazione di manufatti e l'importazione di materie prime. Ad esempio, la costruzione della ferrovia transiberiana in Russia aprì l'estremo oriente alle esportazioni e facilitò l'integrazione di questa vasta regione nell'economia nazionale russa.

La nave a vapore ha avuto un impatto simile in tutto il mondo, accorciando i tempi di viaggio tra i continenti. Tempi di transito più brevi non solo resero più efficiente il commercio internazionale, ma permisero anche di mantenere fresche le merci deperibili su distanze più lunghe.

Infine, l'introduzione di servizi di navigazione regolari, come quelli gestiti dalla Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P&O), ha trasformato il commercio internazionale, offrendo collegamenti affidabili e regolari tra Europa, Asia e oltre. La capacità di prevedere le consegne e di sincronizzare le catene di approvvigionamento ha cambiato profondamente il modo di condurre il commercio, rendendo la fine del XIX secolo un periodo chiave nella formazione dell'economia globale che conosciamo oggi.

Mercati uniformi e risposte locali

Standardizzazione dei prezzi a livello mondiale

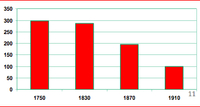

Il grafico intitolato "Costo reale del trasporto marittimo (1910 = 100)" illustra l'evoluzione del costo del trasporto marittimo in un periodo che va dal 1750 al 1910. Il grafico mostra una significativa riduzione dei costi nel corso del tempo, con il 1910 come punto di riferimento in cui l'indice è fissato a 100. Nel 1750, il costo era significativamente più alto rispetto al 1910, riflettendo il costo relativamente elevato del trasporto di merci via mare in quel periodo. Per tutto il XVIII e l'inizio del XIX secolo, nonostante i miglioramenti apportati, i costi rimasero elevati, come dimostra l'indice del 1830 che, sebbene leggermente inferiore a quello del 1750, era ancora ben al di sopra dell'indice di base di 100. Tuttavia, si verificò una netta transizione tra il 1830 e il 1870, quando i costi scesero significativamente al di sotto dell'indice di base. Questo netto calo corrisponde all'epoca della rivoluzione industriale, caratterizzata da importanti progressi come il miglioramento delle tecniche di navigazione, l'aumento della capacità delle navi e l'introduzione dei piroscafi. Nel 1910, il costo del trasporto marittimo aveva raggiunto il livello più basso del periodo in esame, sottolineando il notevole impatto dell'innovazione tecnologica nel ridurre i costi e l'efficienza del trasporto marittimo. Questa tendenza al ribasso ha alimentato un aumento del commercio internazionale e ha svolto un ruolo chiave nell'integrazione economica globale, consentendo alle merci di spostarsi più fluidamente attraverso gli oceani e avendo un profondo impatto sull'economia globale.

I miglioramenti delle infrastrutture di trasporto nel corso del XVIII e XIX secolo hanno trasformato profondamente l'economia, passando da microeconomie locali isolate a uno spazio economico più omogeneo e interconnesso. Gli alti costi dei trasporti terrestri durante l'Ancien Régime limitavano il commercio ai mercati locali, ma con la significativa riduzione di questi costi grazie alle nuove tecnologie, i produttori sono stati in grado di estendere la loro portata commerciale.

La riduzione dei costi di trasporto ha permesso a Ginevra, che produce grano a costi inferiori, di competere con il mercato di Berna. In precedenza, il costo aggiuntivo del trasporto impediva al grano di Ginevra di essere competitivo a Berna. Tuttavia, con la riduzione dei costi di trasporto, il grano ginevrino è diventato economicamente conveniente sul mercato di Berna, costringendo i produttori locali ad adattarsi, riducendo i prezzi, aumentando la qualità o cercando vantaggi competitivi altrove.

Questa dinamica ha creato un meccanismo di equalizzazione dei prezzi tra le diverse regioni, contribuendo ad armonizzare i prezzi all'interno dello stesso mercato nazionale o addirittura internazionale. La concorrenza tra i mercati locali ha quindi stimolato l'efficienza e l'innovazione, esponendo al contempo i produttori locali alla pressione sui prezzi e alla concorrenza esterna.

Questa integrazione economica ha avuto anche implicazioni sociali e politiche, in quanto i governi hanno dovuto negoziare accordi commerciali e tariffe per proteggere le loro economie locali, sfruttando al contempo le opportunità offerte dai mercati allargati.

Adattamenti regionali di fronte alla globalizzazione

I cambiamenti nelle modalità di trasporto e la diminuzione dei costi associati portarono a una ristrutturazione delle economie regionali e a una maggiore specializzazione secondo i principi del vantaggio comparato di Ricardo. Le regioni iniziarono a concentrarsi sulla produzione di beni per i quali avevano la maggiore efficienza relativa, con una conseguente riduzione delle industrie protette che erano sopravvissute a causa dell'isolamento e degli alti costi di trasporto. Tuttavia, questa specializzazione poteva anche rivelarsi un'arma a doppio taglio. Le regioni che basavano la loro economia su un unico settore industriale o agricolo si trovavano vulnerabili alle fluttuazioni di quel settore. Se questo settore entrava in crisi, la regione poteva subire gravi flessioni economiche senza che altri settori potessero attutire il colpo. Ci sono anche regioni che non hanno settori evidenti per una specializzazione redditizia. Queste regioni rischiavano di essere emarginate in un'economia sempre più globalizzata, dove la concorrenza internazionale poteva spazzare via le industrie locali non competitive sul mercato mondiale. Così, mentre alcuni territori prosperavano nella nuova economia globalizzata, altri faticavano a trovare il proprio posto in questo ordine economico in rapida evoluzione.

L'integrazione dei mercati su varie scale, regionale, continentale o globale, ha avuto ripercussioni sociali complesse e spesso contraddittorie. Nelle regioni in cui i beni erano tradizionalmente costosi, i consumatori hanno beneficiato dei prezzi più bassi derivanti dall'apertura dei mercati. Questo ha aumentato il loro potere d'acquisto e ha dato loro accesso a una più ampia varietà di prodotti. Tuttavia, questa stessa apertura ha esercitato una pressione sfavorevole sui produttori e i commercianti locali nelle regioni in cui questi prodotti erano precedentemente venduti a prezzi più alti a causa dell'isolamento o della protezione commerciale. Senza la possibilità di competere con i prezzi delle importazioni o con i beni prodotti in modo più efficiente in altre regioni, molti produttori locali hanno cessato l'attività o hanno dovuto adattarsi in modo significativo per sopravvivere. La rimozione delle protezioni di mercato ha quindi portato a un aumento della concorrenza, che può aver stimolato l'innovazione e l'efficienza in alcuni settori, ma ha anche portato a perturbazioni economiche e perdite di posti di lavoro in altri. Le conseguenze sociali di questa transizione hanno spesso richiesto una risposta politica, sia attraverso l'introduzione di nuove forme di sostegno per i settori in difficoltà, sia attraverso l'attuazione di politiche volte a facilitare la riqualificazione professionale e la mobilità del lavoro.

Crisi agricola transatlantica: l'impatto dei cereali americani

La fine della guerra civile americana inaugurò un periodo di ricostruzione nazionale in cui l'unità del Paese fu simboleggiata dallo sviluppo di una vasta rete ferroviaria transcontinentale. Il completamento della prima linea ferroviaria transcontinentale nel 1869 collegò gli Stati Uniti orientali e occidentali, consentendo un trasporto efficiente dei prodotti agricoli dalle Grandi Pianure ai mercati nazionali e di esportazione.

Questa nuova capacità di trasporto ebbe un impatto drammatico sui mercati agricoli mondiali. I treni potevano ora riempire i vagoni di grano del Midwest e spostarlo rapidamente verso le coste, dove veniva caricato sui piroscafi ed esportato in massa in Europa. Questa ondata di grano americano sui mercati europei portò a un crollo dei prezzi, rendendo la produzione agricola tradizionale europea non competitiva.

La grande crisi agricola del 1873-1890 in Europa fu esacerbata da questa concorrenza transatlantica. Gli agricoltori europei, molti dei quali lavoravano terreni meno estesi e meno meccanizzati delle loro controparti americane, non erano in grado di competere con i costi di produzione e i prezzi del grano americano. Di conseguenza, molte aziende agricole fallirono o furono costrette a cambiare produzione, causando un prolungato periodo di difficoltà economiche e di disagio sociale per le comunità rurali europee.

Trasformazioni agricole e industriali

Nel 1880, l'industria vinicola europea fu devastata dall'epidemia di fillossera, una piaga causata da un afide originario del Nord America che attacca le radici delle viti. Questo disastro costrinse i viticoltori europei a riconsiderare le loro pratiche agricole. Di fronte alla distruzione dei loro vigneti, dovettero trovare nuove fonti di reddito, accelerando la transizione da un'agricoltura di sussistenza basata sui cereali a un'agricoltura commerciale speculativa.

Questa nuova forma di agricoltura si concentrava sulla produzione di beni ad alto valore aggiunto come carne, latticini, zucchero e frutta, destinati a soddisfare la crescente domanda delle popolazioni urbane. L'agricoltura di sussistenza, che storicamente aveva lo scopo di garantire l'autosufficienza alimentare delle famiglie rurali, ha gradualmente lasciato il posto a forme specializzate di allevamento e produzione di colture destinate alla vendita sui mercati urbani in piena espansione.

La Svizzera, con la sua geografia montuosa, è stata una notevole eccezione a questa transizione. I terreni agricoli svizzeri erano meno adatti alle colture cerealicole su larga scala, ma si prestavano bene all'allevamento del bestiame, in particolare dei bovini. Gli agricoltori svizzeri avevano quindi già una lunga tradizione di allevamento e produzione di formaggi, che li metteva in una posizione vantaggiosa per soddisfare la domanda urbana. I vincoli geografici della Svizzera hanno quindi favorito lo sviluppo precoce di un'agricoltura commerciale specializzata, consentendole di adattarsi più facilmente ai cambiamenti del mercato agricolo europeo alla fine del XIX secolo.

Tra protezionismo e libero scambio: politiche commerciali in transizione

Il protezionismo spesso emerge in risposta alla pressione della concorrenza straniera sulle industrie nazionali. I governi che adottano politiche protezionistiche impongono generalmente dazi doganali sulle importazioni, quote o altre restrizioni che aumentano il costo dei prodotti stranieri sul mercato nazionale. L'idea è quella di rendere i prodotti nazionali più competitivi in termini di prezzo o di dare all'industria nazionale il tempo di adattarsi e modernizzarsi di fronte alla concorrenza internazionale. Queste misure possono incoraggiare lo sviluppo e la sopravvivenza di settori industriali nascenti o in difficoltà, offrendo loro una sorta di scudo contro le importazioni a basso costo e spesso più competitive. Il protezionismo può anche assumere la forma di sussidi governativi diretti alle industrie locali o di normative specifiche che favoriscono le imprese nazionali. Tuttavia, il protezionismo è oggetto di un intenso dibattito economico. I critici sostengono che porti a un'inefficienza generale, a prezzi più alti per i consumatori e a ritorsioni commerciali, mentre i sostenitori sostengono che sia necessario per proteggere i posti di lavoro e le competenze industriali nazionali. L'equilibrio tra i benefici della protezione delle industrie locali e i costi potenziali per i consumatori e l'economia globale è al centro delle discussioni sul protezionismo.

Il libero scambio è una politica commerciale basata sul principio della riduzione o dell'eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie tra i Paesi. Ciò consente a beni e servizi di muoversi attraverso i confini internazionali con un minimo di ostacoli. Gli accordi di libero scambio sono spesso messi in atto per incoraggiare questo tipo di commercio, con l'idea che ciò possa aumentare l'efficienza economica permettendo ai mercati di adattarsi naturalmente alle condizioni di domanda e offerta su scala globale. Con il libero scambio, i Paesi si concentrano sulla produzione di beni e servizi in cui hanno un vantaggio comparativo, cioè che possono produrre in modo più efficiente o a costi inferiori rispetto agli altri. In teoria, questo dovrebbe portare a un'allocazione più efficiente delle risorse, a una maggiore crescita economica, a prezzi più bassi per i consumatori e a una maggiore varietà di scelta sul mercato. Tuttavia, se da un lato il libero scambio può portare guadagni in termini di efficienza e vantaggi per i consumatori, dall'altro può anche portare alla perdita di posti di lavoro nelle industrie che non possono competere con le importazioni a basso costo e alla pressione al ribasso sui salari in alcuni settori. I dibattiti sul libero scambio si concentrano quindi sulla ricerca di un equilibrio tra i benefici dell'apertura dei mercati e la protezione delle industrie e dei lavoratori nazionali.

Dall'isolazionismo post-napoleonico al libero scambio

Il periodo successivo alle guerre napoleoniche fu caratterizzato da un forte movimento protezionistico in tutta Europa. All'indomani della guerra del 1815, le nazioni devastate dal conflitto cercarono di ricostruire le proprie economie. Il protezionismo emerse come un modo per questi Paesi di proteggersi dal dominio commerciale della Gran Bretagna, che aveva compiuto progressi significativi nella rivoluzione industriale mentre altre nazioni erano impantanate nella guerra. Per Paesi come la Francia e il Belgio, che stavano iniziando la propria industrializzazione, il protezionismo fornì un ambiente in cui le industrie nascenti potessero svilupparsi senza essere soffocate dalla concorrenza dei prodotti britannici, spesso più avanzati e più economici. Le tariffe doganali e le restrizioni alle importazioni furono strumenti chiave di questa strategia, consentendo alle industrie locali di maturare e diventare competitive. Questo periodo è importante nella cronologia della storia economica perché dimostra l'impatto che le politiche protezionistiche possono avere sullo sviluppo industriale nazionale. Inoltre, ha aperto la strada agli sviluppi economici successivi e alla graduale liberalizzazione del commercio che sarebbe seguita.

Il periodo che va dal 1850 al 1873 fu caratterizzato da una serie di crisi agricole, la più importante delle quali fu senza dubbio la malattia delle patate, come la grande carestia irlandese iniziata negli anni Quaranta del XIX secolo. I cattivi raccolti in molte parti d'Europa portarono a carenze alimentari e all'aumento dei prezzi di prodotti di base come il grano. Di fronte a queste sfide, diversi Paesi che dipendevano fortemente dall'agricoltura per il loro sostentamento e che non erano in grado di produrre cibo a sufficienza per le loro popolazioni furono costretti ad allentare le loro politiche commerciali. L'abbassamento delle tasse e dei dazi sulle importazioni di grano e altri cereali era essenziale per consentire l'ingresso di cibo e per combattere la carestia e l'inflazione dei prezzi. Questa riduzione delle barriere commerciali fu una risposta pragmatica alle crisi alimentari e segnò un cambiamento verso politiche commerciali più liberali. Alleggerì temporaneamente la pressione sulle popolazioni locali, aprendo al contempo i mercati nazionali alla concorrenza estera, che col tempo potrebbe aver contribuito a una maggiore integrazione economica e all'emergere di relazioni commerciali più globali.

Il periodo compreso tra il 1874 e il 1895 fu segnato da una profonda depressione economica, spesso indicata come la Grande Depressione del XIX secolo. Questa crisi fu innescata da una serie di fattori interconnessi, non ultimo l'impatto massiccio dell'arrivo del grano americano sui mercati europei. La produzione agricola americana, favorita dal completamento delle grandi ferrovie transcontinentali, inondò l'Europa di grano a basso costo, destabilizzando i mercati agricoli tradizionali e aggravando le difficoltà degli agricoltori europei. Anche nel settore industriale questo periodo fu testimone di una crisi significativa. In risposta all'aumento della domanda da parte degli Stati Uniti, dovuto alla costruzione delle linee ferroviarie, l'industria siderurgica europea aveva aumentato notevolmente la propria capacità produttiva. Sorsero grandi ferriere per produrre l'acciaio necessario per le rotaie e le locomotive. Tuttavia, dopo il 1873, quando gli Stati Uniti e la Germania - quest'ultima aveva investito le indennità di guerra francesi nell'unificazione ferroviaria - avevano terminato la costruzione delle loro reti ferroviarie, la domanda di materiale ferroviario crollò. L'Europa si ritrovò quindi con un'industria siderurgica sovradimensionata rispetto alla domanda. L'eccesso di capacità produttiva portò a una crisi di sovrapproduzione, con conseguente crollo dei prezzi dell'acciaio. Le aziende meno solide non sono sopravvissute a questo brusco calo della domanda, provocando fallimenti e licenziamenti di massa. I lavoratori che dipendevano da queste industrie si ritrovarono senza lavoro, aggravando i problemi sociali ed economici in tutta Europa. Questo periodo buio dimostrò la vulnerabilità delle economie alla volatilità dei mercati globali e sottolineò la necessità di una diversificazione economica per proteggere le società da shock settoriali così distruttivi.

Il periodo dal 1895 al 1914 fu un'epoca di ripresa economica dopo i lunghi anni di depressione che avevano segnato la fine del XIX secolo. Le nazioni occidentali, nel tentativo di riprendersi dalle crisi precedenti, adottarono spesso politiche protezionistiche. Queste misure miravano a sostenere e stabilizzare le industrie nazionali proteggendole dalla concorrenza estera attraverso tariffe elevate e quote di importazione. Nonostante la ripresa della crescita economica, il libero scambio non è tornato ad essere il sistema predominante. Al contrario, l'epoca è spesso considerata come il periodo di massimo splendore del protezionismo in molti Paesi occidentali. Queste politiche protezionistiche erano motivate dal desiderio di salvaguardare i posti di lavoro interni e di promuovere un'industrializzazione indipendente, oltre che da una reazione contro gli eccessi percepiti della globalizzazione che avevano portato agli squilibri e alle crisi economiche precedenti. Durante questo periodo, il Regno Unito rimase la potenza economica dominante, con Londra che fungeva da centro finanziario mondiale. Tuttavia, altre nazioni, come gli Stati Uniti e la Germania, iniziarono a sfidare questa supremazia con le loro industrie in rapida espansione. Il protezionismo contribuì a consolidare queste tendenze: i Paesi svilupparono strategie economiche incentrate sull'autosufficienza e sulla crescita dei mercati nazionali. Fu anche un periodo di corse agli armamenti e di rivalità coloniali, che culminarono nello scoppio della Prima guerra mondiale nel 1914. Il protezionismo, rafforzando le industrie nazionali, in particolare quelle legate agli armamenti, ebbe un ruolo anche nelle crescenti tensioni geopolitiche del periodo.

In questo periodo di forte protezionismo nella maggior parte dei Paesi occidentali, la Svizzera e la Gran Bretagna si distinsero per i loro diversi approcci al commercio. A causa delle sue piccole dimensioni e della mancanza di abbondanti risorse naturali, la Svizzera dipendeva fortemente dalle esportazioni di prodotti di alta qualità e dalle importazioni di materie prime. Di conseguenza, non poteva permettersi di adottare politiche protezionistiche che avrebbero provocato ritorsioni da parte dei suoi partner commerciali e limitato il suo accesso ai mercati di esportazione. L'economia svizzera si è quindi concentrata sui settori in cui poteva mantenere un vantaggio competitivo, come l'orologeria, gli strumenti di precisione e, successivamente, i prodotti farmaceutici e finanziari. La Gran Bretagna, nel frattempo, aveva adottato il libero scambio a metà del XIX secolo, con l'abrogazione della Corn Laws nel 1846, che in precedenza era stata una politica di protezione per i produttori di grano britannici. Come prima nazione industrializzata e con il suo vasto impero coloniale che le forniva numerosi sbocchi e risorse, la Gran Bretagna era in grado di trarre vantaggio dall'apertura dei mercati internazionali. Tuttavia, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, anche il Regno Unito dovette affrontare crescenti pressioni protezionistiche in risposta all'ascesa di industrie concorrenti negli Stati Uniti e in Germania. Nel frattempo, nazioni come Germania, Francia e Italia mantennero politiche protezionistiche. Per questi Paesi, tariffe elevate e controlli sulle importazioni venivano utilizzati per proteggere le loro industrie nascenti o per sostenere i prezzi dei prodotti agricoli contro la concorrenza straniera. Il protezionismo è stato utilizzato anche come strumento di politica economica per incoraggiare l'industrializzazione e perseguire obiettivi strategici nazionali, talvolta a scapito delle relazioni commerciali internazionali.

Il protezionismo di fronte alla concorrenza globale: cause e conseguenze

La chiusura dei mercati nazionali da parte di misure protezionistiche alla fine del XIX secolo era in gran parte motivata dalla difesa dei settori agricoli nazionali dall'arrivo di nuovi concorrenti internazionali. La crisi del 1873, spesso attribuita all'inondazione dei mercati europei con grano a basso costo proveniente dalle Grandi Pianure americane, segnò l'inizio di un'era di maggiore concorrenza agricola su scala globale. Con la riduzione dei costi di spedizione, grazie ai progressi tecnologici come i piroscafi e all'apertura di rotte marittime come il Canale di Suez, paesi con vasti terreni agricoli come l'Argentina e l'Australia divennero esportatori sempre più importanti. L'Argentina, con le sue fertili pampas, è diventata un importante esportatore di carne bovina, sfruttando la refrigerazione meccanica per inviare la carne in Europa. L'Australia, invece, ha sfruttato le sue vaste terre e il suo clima per diventare un importante esportatore di lana e grano. Questi nuovi attori sul mercato mondiale hanno messo sotto pressione gli agricoltori europei, le cui piccole aziende non potevano competere in termini di costi di produzione. Di conseguenza, molti Paesi europei reagirono erigendo barriere doganali per proteggere i propri agricoltori dalla concorrenza dei prodotti agricoli a basso costo provenienti dall'emisfero meridionale e dall'America. Il protezionismo agricolo era quindi una risposta diretta alla globalizzazione del settore agricolo e alla minaccia che rappresentava per le strutture agricole tradizionali in Europa. L'obiettivo di queste politiche era quello di mantenere i prezzi dei prodotti agricoli a un livello che permettesse agli agricoltori locali di sopravvivere, cercando di preservare il tessuto sociale ed economico delle comunità rurali.

La fine del XIX e l'inizio del XX secolo furono periodi di crescente nazionalismo e preparazione militare, soprattutto in Europa. La paura della scomparsa delle strutture agrarie tradizionali, che costituivano la base di molte società nazionali, fu rafforzata dalle preoccupazioni nazionaliste. Il contadino nazionale era visto non solo come una fonte di autosufficienza alimentare, ma anche come una componente essenziale dell'identità e della cultura nazionale. L'agricoltura era anche considerata strategicamente vitale in tempi di conflitto, poiché una nazione in grado di produrre il proprio cibo era meno vulnerabile ai blocchi e alle interruzioni delle importazioni in tempi di guerra. Questo aspetto assunse un'ulteriore importanza nel contesto delle crescenti tensioni e della corsa agli armamenti che caratterizzarono l'Europa nel periodo precedente la Prima guerra mondiale. Dal punto di vista politico, i governi dell'epoca, spesso percepiti come di sinistra o socialmente progressisti, avevano interesse a salvaguardare gli interessi dei contadini, tradizionalmente più conservatori. Proteggere l'agricoltura attraverso misure protezionistiche era quindi anche una strategia elettorale, volta a conquistare o mantenere il sostegno delle popolazioni rurali. Le motivazioni alla base del mantenimento del protezionismo erano quindi complesse e intrecciate, combinando considerazioni economiche, strategiche, politiche e culturali. Queste politiche protezionistiche, una volta attuate, erano spesso difficili da smantellare e persistettero fino alla vigilia della Prima guerra mondiale, che avrebbe rimodellato in modo drammatico l'ordine economico e politico globale.

La teoria di Gerschenkron afferma che i Paesi che iniziano il loro processo di industrializzazione più tardi beneficiano di un "vantaggio di arretratezza": possono passare direttamente alle tecnologie più avanzate senza dover attraversare le fasi intermedie che i pionieri dell'industrializzazione hanno dovuto sopportare. Ciò consente loro di accelerare lo sviluppo industriale e di recuperare rapidamente il ritardo rispetto alle economie più consolidate. Durante la depressione economica che durò dal 1873 al 1895, l'industria europea subì profonde trasformazioni strutturali. Uno dei principali cambiamenti fu il passaggio dalla produzione di ferro a quella di acciaio, un materiale più resistente e più adattabile a una varietà di applicazioni industriali. Con l'introduzione di nuovi processi produttivi, come il processo Bessemer, le industrie siderurgiche furono in grado di aumentare significativamente la produttività e la qualità della produzione. I ritardatari come la Russia hanno approfittato di questo periodo per costruire direttamente moderni altiforni adattati alla produzione di acciaio, senza dover convertire le infrastrutture esistenti dedicate alla produzione di ferro. Al contrario, i Paesi della prima ondata di industrializzazione, come la Gran Bretagna e il Belgio, hanno dovuto investire nella modernizzazione della loro base industriale per rimanere competitivi. Per difendersi dalla concorrenza dei nuovi arrivati nell'industrializzazione, che beneficiavano di costi di produzione più bassi grazie alla loro tecnologia avanzata, i Paesi industrializzati di vecchia data ricorrevano spesso al protezionismo. Imponendo barriere doganali sulle importazioni di prodotti industriali, queste nazioni hanno cercato di proteggere le loro industrie consolidate, di preservare i posti di lavoro e di dare alle loro aziende il tempo di adattarsi alle nuove condizioni del mercato globale.

Evoluzione e interdipendenza delle economie industrializzate

Dominio e cooperazione economica prima del XX secolo

À la fin du XIXe siècle, la complexification des économies avancées et l'émergence d'une complémentarité à l'échelle mondiale marquent une période de transformations économiques et géopolitiques significatives. De 1850 à 1900, la Grande-Bretagne a été le pôle primaire de l'économie mondiale, dominant les échanges commerciaux et financiers internationaux grâce à son empire étendu, sa marine puissante, et son avance industrielle. Durant cette même période, les États-Unis ont commencé à émerger en tant que puissance économique secondaire, avec un potentiel de devenir un pôle majeur dans le système intercontinental. L'adoption de la doctrine Monroe en 1823, qui s'est renforcée tout au long du XIXe siècle, illustre cette montée en puissance. Elle affirmait que toute intervention européenne dans les affaires des nations du continent américain serait considérée comme une action hostile à l'égard des États-Unis. Cette politique avait pour objectif de prévenir le colonialisme européen dans l'hémisphère occidental et de marquer la sphère d'influence américaine. Cette période voit également les États-Unis commencer à contester la suprématie commerciale et maritime de la Grande-Bretagne. La rivalité anglo-américaine se manifeste non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans la politique étrangère et la présence militaire. Les tensions entre les deux nations reflètent le changement dans l'équilibre des puissances économiques et politiques, avec les États-Unis cherchant à étendre leur influence au-delà de leurs frontières et à prendre une place prépondérante sur la scène internationale. Cette transition est également marquée par une différenciation croissante des rôles économiques : tandis que la Grande-Bretagne continue d'être le centre financier du monde et un exportateur majeur de produits manufacturés, les États-Unis, avec leur vaste territoire et leurs ressources naturelles abondantes, deviennent un leader dans la production de matières premières et de denrées alimentaires. La complémentarité des deux économies, avec l'une fournissant des capitaux et des biens finis et l'autre des ressources et des produits agricoles, contribue à la dynamique d'un marché mondial de plus en plus interdépendant.

Dans le contexte de la fin du XIXe siècle, avec des marchés internationaux de plus en plus compétitifs et une économie mondiale en mutation, les pays autres que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont répondu de différentes manières aux défis posés par le commerce mondial. Des pays comme la France et l'Allemagne, qui possédaient de grands marchés intérieurs, ont choisi une voie de développement économique centrée sur l'autosuffisance et la croissance interne. Pour protéger leurs industries naissantes et soutenir leur croissance économique, ces pays ont souvent adopté des politiques protectionnistes. Les tarifs douaniers élevés, les quotas et les réglementations strictes sur les importations ont été utilisés pour limiter la concurrence étrangère et favoriser les producteurs nationaux. Ces mesures protectionnistes permettaient non seulement de préserver les emplois dans les secteurs nationaux face à la concurrence internationale, mais elles contribuaient également à stimuler la demande intérieure pour les biens produits localement. Cela a aidé à construire des industries robustes et diversifiées, capables de répondre aux besoins des consommateurs nationaux et, dans certains cas, de concurrencer efficacement sur les marchés internationaux. La France et l'Allemagne ont ainsi pu soutenir leur croissance économique grâce à la taille et à la force de leurs marchés intérieurs, tout en développant des secteurs industriels compétitifs qui, à terme, les positionneraient comme des acteurs majeurs sur la scène économique mondiale. Cette stratégie de développement économique a également renforcé leur indépendance économique, ce qui était particulièrement important dans le climat d'instabilité politique et de tensions internationales qui caractérisaient la période précédant la Première Guerre mondiale.

La Suisse et le Danemark, en raison de leur taille relativement petite et de l'insuffisance de leurs marchés intérieurs pour soutenir une croissance économique autonome, ont adopté une stratégie différente. Conformément à la théorie de l'avantage comparatif de Ricardo, ils se sont spécialisés dans des niches de production où ils pouvaient être compétitifs à l'échelle internationale, et où les grandes puissances industrielles n'avaient pas encore établi une présence dominante. La Suisse s'est concentrée sur des secteurs tels que l'horlogerie, la fabrication de machines, la chimie fine et plus tard, les services bancaires et financiers. Ces industries nécessitaient un haut niveau de compétence et de précision, pour lesquels la Suisse avait déjà acquis une réputation internationale. Le Danemark, quant à lui, a développé une agriculture spécialisée orientée vers l'exportation, en particulier dans la production laitière et porcine. En investissant dans la qualité et l'efficacité de production, le Danemark a pu devenir un exportateur majeur de produits alimentaires vers le reste de l'Europe, en complément des produits agricoles produits par d'autres nations. Cette spécialisation leur a permis d'exporter des produits qui ne rentraient pas en concurrence directe avec les industries des pays importateurs, favorisant ainsi une relation de complémentarité économique plutôt que de rivalité. Les produits suisses et danois étaient souvent perçus comme complémentaires aux économies plus grandes et plus diversifiées de leurs partenaires commerciaux, contribuant à l'essor économique de ces nations sans menacer les industries locales des pays importateurs. Cette approche a non seulement permis à la Suisse et au Danemark de prospérer dans un climat de protectionnisme croissant, mais a également renforcé les liens économiques entre les nations européennes, en créant des interdépendances qui ont contribué à la stabilité et à la croissance du marché européen dans son ensemble.

Malgré l'ancienneté de son outillage industriel et la concurrence croissante des nouveaux entrants industriels, la Grande-Bretagne a fait le choix stratégique de renoncer au protectionnisme et de continuer à promouvoir le libre-échange au XIXe siècle. Ce choix était en partie fondé sur le fait que le Royaume-Uni avait déjà établi une position dominante dans le commerce international et possédait l'Empire britannique, qui lui fournissait un vaste réseau de marchés captifs pour ses produits et sources de matières premières. En exploitant sa suprématie navale et son réseau commercial étendu, l'Angleterre a consolidé son rôle d'intermédiaire central dans le commerce mondial. Les produits des colonies, tels que le coton indien ou les épices, étaient souvent transbordés par les ports britanniques avant d'être redistribués en Europe et ailleurs. De même, les produits manufacturés britanniques étaient exportés à travers le monde, renforçant l'image de la Grande-Bretagne comme le "marchand du monde". Cette politique commerciale a été rendue possible grâce à une série d'innovations technologiques, notamment dans le transport maritime et la communication, qui ont réduit les coûts et les délais de transport. Le système financier de Londres, en tant que premier centre bancaire et d'assurance au monde, a également joué un rôle clé dans la facilitation des transactions commerciales internationales. Cependant, ce modèle économique basé sur le libre-échange a commencé à être remis en question à la fin du siècle face à l'essor économique des États-Unis et de l'Allemagne, qui ont adopté des mesures protectionnistes pour soutenir leur développement industriel. Néanmoins, jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a réussi à maintenir sa position de leader dans le commerce mondial, en grande partie grâce à sa politique de libre-échange et à son empire global.

La réponse de la Grande-Bretagne au protectionnisme croissant d'autres nations a été de doubler la mise sur la mondialisation des échanges commerciaux. Au lieu de se replier derrière des barrières tarifaires, la Grande-Bretagne a utilisé son avantage compétitif — une marine marchande puissante, une vaste empire colonial, et une infrastructure financière et commerciale de premier plan — pour renforcer sa position en tant que centre névralgique du commerce mondial. En favorisant la libre circulation des biens à travers ses ports et en servant d'intermédiaire pour les produits coloniaux et étrangers, la Grande-Bretagne a promu la mondialisation et l'interdépendance économiques. Ce faisant, elle a non seulement étendu son influence économique, mais a également facilité l'intégration des marchés mondiaux, jetant les bases de l'économie mondiale moderne. Cette stratégie a également eu des implications culturelles et politiques, avec l'exportation de modèles britanniques de commerce, de finance, de droit et de gouvernance à travers le monde. Elle a permis à la Grande-Bretagne de maintenir son rôle de puissance dominante malgré les défis internes et externes, jusqu'à ce que les ravages de la Première Guerre mondiale et l'émergence de nouveaux centres de pouvoir commencent à éroder cette position au début du XXe siècle.

Défis et orientations de l'économie britannique au tournant du siècle

Déclin industriel britannique et réaction stratégique

Après 1900, la position de la Grande-Bretagne en tant que première puissance industrielle mondiale a commencé à fléchir. La suprématie industrielle britannique, incontestée tout au long du XIXe siècle, a été confrontée à de nouveaux défis dans la mesure où les États-Unis et l'Allemagne, notamment, ont accéléré leur propre développement industriel. L'industrie britannique, qui avait été à la pointe de la Révolution industrielle, s'est retrouvée avec des installations et des méthodes de production qui avaient peu évolué depuis leur mise en place. Beaucoup de ces outils et usines, conçus et construits pendant la première vague de l'industrialisation, étaient devenus obsolètes et inefficaces par rapport aux équipements modernes adoptés par les nouveaux industriels. Cette situation s'est traduite par un recul relatif de la productivité et de la compétitivité de l'industrie britannique. La Grande-Bretagne a été confrontée à la nécessité d'investir dans la modernisation de ses infrastructures industrielles, mais divers facteurs, tels que la complaisance due à son ancienne domination, les intérêts établis et la résistance au changement, ont souvent ralenti ce processus. Par ailleurs, l'approche britannique en faveur du libre-échange a continué, ce qui a rendu l'industrie nationale vulnérable à la concurrence des produits étrangers plus modernes et moins chers. Cela a eu pour effet de mettre davantage en évidence le retard technologique et d'efficacité des industries britanniques. La Première Guerre mondiale, qui a éclaté en 1914, a encore accentué ces défis. Non seulement le conflit a drainé les ressources économiques, mais il a également perturbé les réseaux commerciaux sur lesquels la Grande-Bretagne s'appuyait. Après la guerre, la reconstruction et la reprise économique ont exigé une modernisation encore plus poussée, que la Grande-Bretagne a dû entreprendre dans un contexte international radicalement changé.

La réaction de la Grande-Bretagne face aux défis de son industrie à partir de 1900 a été de persévérer dans sa politique de libre-échange, une stratégie qui reposait sur plusieurs facteurs clés:

Avec l'accroissement de sa population urbaine et la réduction du pourcentage de la main-d'œuvre employée dans l'agriculture, la Grande-Bretagne est devenue de moins en moins autosuffisante en matière de production alimentaire. Pour répondre aux besoins alimentaires de sa population, elle s'est retrouvée dans l'obligation d'importer de grandes quantités de nourriture. Cette dépendance aux importations agricoles a rendu le libre-échange essentiel pour maintenir la stabilité des prix et l'approvisionnement alimentaire. Le Danemark, avec son agriculture efficace et spécialisée, en particulier dans les produits laitiers et la viande porcine, a profité de cette situation pour devenir un fournisseur majeur de produits agricoles pour le marché britannique. Ce maintien du libre-échange, malgré le déclin relatif de certaines industries britanniques, reflète la nécessité pour la Grande-Bretagne de continuer à importer ce dont elle ne pouvait plus produire suffisamment, notamment la nourriture, et ce à des prix abordables pour sa population.

En important de la nourriture de diverses régions du monde telles que l'Argentine, le Danemark, l'Australie et les États-Unis, la Grande-Bretagne a pu tirer parti de la concurrence internationale pour faire baisser les prix des denrées alimentaires. Cette stratégie avait des répercussions bénéfiques directes pour les travailleurs britanniques. Avec un coût de la vie plus bas, en particulier pour des biens essentiels tels que la nourriture, les ouvriers pouvaient se permettre de se nourrir et de maintenir un niveau de vie décent sans nécessiter d'augmentation salariale de la part des employeurs. Cela a contribué à une certaine stabilité sociale et économique en atténuant les pressions inflationnistes et en limitant les revendications pour des hausses de salaires, qui auraient pu accroître les coûts de production et réduire la compétitivité des industries britanniques.

Face à la concurrence des grands exportateurs agricoles mondiaux, les agriculteurs britanniques ont dû s'adapter en modifiant leurs pratiques de production. Au début du XXe siècle, ils se sont progressivement écartés des cultures céréalières, telles que le blé, qui étaient largement importées et disponibles à moindre coût en raison de la concurrence internationale. À la place, ils se sont tournés vers la production de denrées périssables et à forte valeur ajoutée qui ne supportent pas bien le transport sur de longues distances ou qui sont demandées par les consommateurs britanniques pour leur fraîcheur, comme les légumes, les produits laitiers et les œufs. Cette transition vers des produits agricoles destinés au marché local a permis aux agriculteurs britanniques de continuer à prospérer malgré l'ouverture du pays au commerce international de denrées alimentaires de base. En se concentrant sur ces produits frais, l'agriculture britannique a pu maintenir sa pertinence et sa contribution à l'économie nationale sans nécessiter un soutien gouvernemental sous forme de politiques protectionnistes. Cela a également aidé à assurer que les terres agricoles restent productives et que les communautés rurales conservent leur viabilité économique dans un contexte de mondialisation croissante.

Complémentarités économiques : Mondialisation et spécialisation

Au début du XXe siècle, la mondialisation est entrée dans une phase où la complémentarité des économies nationales a commencé à jouer un rôle central, reflétant en partie la théorie exposée par Friedrich Engels selon laquelle la première priorité économique est de répondre aux besoins alimentaires de la population. Cette période de mondialisation a été caractérisée par une amélioration significative des conditions alimentaires en Europe, grâce à l'importation de denrées de pays à travers le monde, permettant ainsi une diversification et une abondance des ressources alimentaires.

Cette complémentarité peut être vue comme une application pratique de la théorie de l'avantage comparatif de David Ricardo. Les pays se sont spécialisés dans la production de biens et services pour lesquels ils étaient les plus compétitifs, tout en important ceux pour lesquels ils l'étaient moins. Les grandes puissances industrielles ont ainsi pu se développer et étendre leurs économies sans nécessairement entrer en concurrence directe les unes avec les autres. Par exemple, pendant que les pays comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne se concentraient sur l'industrialisation et la production manufacturière, d'autres, comme l'Argentine et l'Australie, exportaient leurs surplus agricoles.

Cette spécialisation a permis une efficacité accrue et une croissance économique globale, car les nations ont pu échanger des biens et des services de manière plus productive, chaque pays tirant parti de ses forces uniques. Cela a également conduit à une interdépendance économique plus profonde, les économies nationales s'imbriquant dans un réseau complexe de commerce international. Cette interdépendance a été bénéfique pour le développement économique mondial, mais elle a également créé de nouvelles vulnérabilités, comme cela deviendra évident avec les perturbations commerciales causées par les deux guerres mondiales.

Synthèse des dynamiques économiques mondiales

La période s'étalant de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle a été témoin d'une transformation profonde des économies mondiales, une époque où les nations ont traversé des chemins fluctuants entre protectionnisme et libre-échange. L'avènement des technologies de transport et de communication a rétréci les distances, remodelé les échanges commerciaux et redessiné les cartes économiques, conduisant à une intégration sans précédent des marchés internationaux.

La Grande Dépression de la fin du XIXe siècle a marqué un tournant décisif, incitant les pays à se replier sur eux-mêmes, tandis que d'autres, comme la Grande-Bretagne, ont répondu par une poussée vers une mondialisation accrue, se positionnant en tant que pivot du commerce mondial. Les nations ont été forcées de réévaluer et d'adapter leurs stratégies économiques en réponse aux changements rapides des conditions du marché mondial, menant à une spécialisation et à une complémentarité qui ont redéfini les relations internationales.

Au début du XXe siècle, alors que la Grande-Bretagne faisait face à un déclin relatif de son industrie, elle a continué à promouvoir le libre-échange, s'appuyant sur sa suprématie commerciale et maritime pour maintenir sa position sur la scène mondiale. Parallèlement, des pays de taille plus modeste comme la Suisse et le Danemark ont trouvé des voies de succès en se spécialisant dans des secteurs qui complétaient plutôt qu'ils ne rivalisaient avec les grandes puissances industrielles.

La période préliminaire à la Première Guerre mondiale a été celle de la consolidation des économies nationales dans un système mondial interdépendant, où la complémentarité et la spécialisation ont joué un rôle essentiel. Cette ère a posé les fondations de la mondialisation économique contemporaine et a établi des modèles de commerce et de production qui continuent de façonner notre monde aujourd'hui. Toutefois, les leçons de cette époque résonnent toujours, rappelant les défis inhérents à l'équilibrage des intérêts nationaux avec les bénéfices et les vulnérabilités d'une économie mondialisée.