Dinamiche dei mercati nazionali e globalizzazione del commercio dei prodotti

Basato su un corso di Michel Oris[1][2]

Strutture agrarie e società rurale: analisi del mondo contadino europeo preindustriale ● Il regime demografico dell'Ancien Régime: l'omeostasi ● Evoluzione delle strutture socio-economiche nel Settecento: dall'Ancien Régime alla Modernità ● Origini e cause della rivoluzione industriale inglese ● Meccanismi strutturali della rivoluzione industriale ● La diffusione della rivoluzione industriale nell'Europa continentale ● La rivoluzione industriale oltre l'Europa: Stati Uniti e Giappone ● I costi sociali della rivoluzione industriale ● Analisi storica delle fasi cicliche della prima globalizzazione ● Dinamiche dei mercati nazionali e globalizzazione del commercio dei prodotti ● La formazione dei sistemi migratori globali ● Dinamiche e impatti della globalizzazione dei mercati monetari: Il ruolo centrale di Gran Bretagna e Francia ● La trasformazione delle strutture e delle relazioni sociali durante la rivoluzione industriale ● Le origini del Terzo Mondo e l'impatto della colonizzazione ● Fallimenti e blocchi nel Terzo Mondo ● Mutazione dei metodi di lavoro: evoluzione dei rapporti di produzione dalla fine del XIX al XX ● L'età d'oro dell'economia occidentale: i trent'anni gloriosi (1945-1973) ● Il cambiamento dell'economia mondiale: 1973-2007 ● Le sfide del Welfare State ● Intorno alla colonizzazione: paure e speranze di sviluppo ● Tempo di rotture: sfide e opportunità nell'economia internazionale ● Globalizzazione e modalità di sviluppo nel "terzo mondo"

La fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle représentent une période charnière dans l'histoire économique mondiale, marquée par des transformations majeures dans la manière dont les nations interagissent et participent au commerce international. Cette ère est définie par le passage de l'isolement et des micro-économies locales vers une économie mondialisée caractérisée par des interconnexions complexes et des complémentarités stratégiques. Elle a été façonnée par des avancées révolutionnaires dans les transports et la communication, qui ont élargi les marchés et réduit les coûts, transformant ainsi les relations commerciales et les structures productives à travers le monde.

Le XIXe siècle débute sur les vestiges des guerres napoléoniennes, avec des nations européennes émergeant d'un état de conflit prolongé et se tournant vers des politiques protectionnistes pour reconstruire et protéger leurs économies naissantes. Cependant, au fil du temps, l'industrialisation et l'innovation technologique, particulièrement au sein du Royaume-Uni, ont initié une ère de libre-échange et de domination commerciale, posant les fondements de la mondialisation moderne.

Tout au long de cette période, des cycles de crise et de prospérité ont remis en question les paradigmes économiques existants, forçant les nations à s'adapter et à réagir. La crise agricole de la fin du XIXe siècle, provoquée par l'afflux de céréales bon marché des Amériques, a poussé les pays européens à remettre en question leur dépendance aux importations et à innover dans leurs pratiques agricoles. En parallèle, l'essor industriel a vu de nouvelles puissances émerger, utilisant des technologies avancées pour rivaliser avec les pionniers de la révolution industrielle.

Au tournant du XXe siècle, la Grande-Bretagne, confrontée à l'obsolescence relative de son infrastructure industrielle, a choisi de maintenir le libre-échange, s'appuyant sur son empire et son rôle central dans le commerce mondial pour naviguer dans ces eaux changeantes. Pendant ce temps, des nations comme la France et l'Allemagne, bénéficiant de marchés intérieurs substantiels, ont adopté un protectionnisme ciblé pour cultiver leur croissance interne. D'autres, comme la Suisse et le Danemark, ont embrassé la spécialisation selon les principes de Ricardo, trouvant leur niche dans une économie mondiale de plus en plus diversifiée et intégrée.

Révolution des transports et expansion des marchés

Au XVIIIe siècle, l’amélioration des infrastructures, en particulier des routes, a facilité les échanges commerciaux sur de longues distances. Les routes pavées, qui remplaçaient les anciens chemins de terre, ont contribué à une réduction significative des coûts et des délais de transport. Cette évolution a permis aux marchés locaux de se développer et de se connecter, formant ainsi un réseau commercial étendu.

L’essor des canaux a été une étape majeure, reliant les rivières et créant des voies navigables directes entre les centres de production et les marchés. Ces projets d’envergure demandaient des investissements considérables, fréquemment financés par des sociétés par actions, permettant ainsi à un grand nombre d'investisseurs de participer. Cette approche du financement a jeté les bases pour les investissements dans les infrastructures du XIXe siècle, comme les chemins de fer. Avec l’arrivée du chemin de fer au XIXe siècle, la révolution dans le transport fut complète.

Les trains, offrant vitesse, grande capacité de chargement et fiabilité, ont réduit de manière significative les coûts de transport, ouvrant de nouveaux marchés et favorisant la spécialisation régionale. Le résultat fut un accroissement des économies d'échelle et la création des marchés nationaux et internationaux de produits. Ces changements ont profondément modifié la structure économique des sociétés, dynamisé le commerce international, accéléré l'industrialisation et influencé la dynamique des empires coloniaux.

Les réseaux de transport efficaces ont aussi favorisé la propagation des idées et des innovations, jouant un rôle déterminant dans l’histoire économique mondiale. Le canal de Bridgewater, ouvert en Angleterre en 1761, a par exemple abaissé le coût du charbon à Manchester, transformant ainsi l'industrie locale. Le chemin de fer de Stockton à Darlington, inauguré en 1825, a marqué le début de l'ère du transport ferroviaire pour les marchandises et les passagers, prélude à la généralisation du réseau ferroviaire qui allait remodeler l'économie mondiale.

Les premières lignes de chemin de fer des années 1830 fonctionnaient comme des prototypes, convaincant les banquiers du potentiel de cette nouvelle technologie. La combinaison du rail et de la machine à vapeur a permis le développement rapide de ce mode de transport. Initialement conçu pour le transport du charbon, essentiel pour l'industrie naissante, le chemin de fer s'est rapidement adapté au transport de passagers.

Le chemin de fer a permis de connecter des centres industriels tels que Manchester et Liverpool avec la Liverpool and Manchester Railway, augmentant ainsi l'efficacité du transport des matières premières et des produits finis. La ligne de Stockton à Darlington, ouverte en 1825, bien qu'initialement conçue pour le transport de charbon, a rapidement commencé à transporter des passagers à l'aide de wagons attachés à des convois de fret. Le succès du chemin de fer était tel que de nombreuses villes se sont dotées de gares monumentales, devenues des symboles de progrès et d'innovation. Par exemple, la construction de la gare de King’s Cross à Londres en 1852 a non seulement transformé le paysage urbain mais a également servi de catalyseur pour le développement urbain alentour.

Au-delà de l'impact économique, le chemin de fer a eu un impact culturel significatif, réduisant la perception de la distance et influençant les pratiques sociales. Les voyages plus rapides ont permis de nouvelles formes de loisirs, comme les excursions à la journée à la mer pour les citadins, phénomène illustré par les services de Brighton Railway à partir de 1841. Ce sont ces innovations et adaptations qui ont cimenté le rôle du chemin de fer comme l'épine dorsale de la Révolution industrielle et comme précurseur des infrastructures modernes de transport de masse.

Les grandes lignes ferroviaires ont émergé comme des artères économiques cruciales dans les années 1850 en Grande-Bretagne et en Belgique, suivies par la France dans les années 1860, où elles rayonnaient principalement depuis Paris. Le réseau européen, une fois établi, offrait une vitesse moyenne impressionnante pour l'époque de 40 km/h, assurant la performance et la fiabilité du transport sur le continent. L'innovation technique permettait de transporter des marchandises lourdes, comme des barres d'acier, sur de longues distances avec une facilité sans précédent. Cette avancée a libéré l'industrie de la contrainte géographique, comme illustré par la possibilité de fabriquer des tôles en Suisse en utilisant de la fonte produite à Saint-Étienne.

Les capacités logistiques étendues du réseau ferroviaire ont ainsi ouvert la voie à des chaînes de production transnationales et à la spécialisation régionale. L'année 1914 marque l'apogée du réseau ferroviaire européen, juste avant que la Première Guerre mondiale ne commence à redéfinir le paysage géopolitique et économique. Après le conflit, malgré la reconstruction et la modernisation du réseau, le chemin de fer a commencé à céder du terrain face à l'essor des autoroutes, signe d'une nouvelle révolution dans les transports avec la prédominance de l'automobile et du transport routier.

Un exemple notable de cette époque est la Gare de l'Est à Paris, inaugurée en 1849, qui a été un point de départ pour les lignes vers l'Est de la France et au-delà. La construction de la ligne Orient Express en 1883, reliant Paris à Istanbul, est un autre témoignage de la maturité du réseau ferroviaire européen, offrant un service de luxe qui traversait plusieurs pays et cultures, symbolisant l'interconnectivité européenne. Le réseau ferroviaire a non seulement transformé la logistique et le commerce mais a également façonné la vie sociale, culturelle et même politique des nations européennes, en réunissant des régions éloignées et en favorisant l'échange et l'intégration à une échelle jamais vue auparavant.

Expansion des horizons: L'amélioration du réseau de transport

Le progrès des transports au XIXe siècle, particulièrement avec le chemin de fer, a considérablement élargi l'espace accessible dans un temps donné. Cette révolution dans la mobilité a permis aux ouvriers de résider plus loin de leurs lieux de travail sans compromettre leur capacité à y accéder quotidiennement. En effet, les trains de banlieue ont commencé à desservir les périphéries urbaines, ce qui a entraîné l'émergence de banlieues résidentielles. Par exemple, en Grande-Bretagne, la création de lignes comme le Metropolitan Railway de Londres en 1863 a permis aux travailleurs de vivre dans de nouveaux quartiers comme Metroland, tout en travaillant dans le centre de la ville. Cet éloignement résidentiel a contribué à modifier la structure urbaine, en séparant les zones d'habitation des zones industrielles et en améliorant potentiellement la qualité de vie des travailleurs qui pouvaient désormais échapper à la pollution et à l'entassement des centres industriels urbains.

L'avènement des bateaux à vapeur au XIXe siècle a marqué un tournant dans la navigation maritime. La machine à vapeur a rendu obsolète la propulsion à voile, permettant ainsi aux navires de naviguer indépendamment des caprices des vents et des courants. Initialement équipés de roues à aubes latérales, les bateaux à vapeur ont dû s'adapter pour affronter les eaux tumultueuses de l'Atlantique. L'introduction des roues à aubes sous la coque, ou des hélices, a amélioré la stabilité et l'efficacité des navires, ce qui a réduit la durée des traversées transatlantiques de trente à quinze jours.

Ces traversées régulières et plus rapides ont permis l'établissement d'un réseau de transport transatlantique fiable, ouvrant ainsi la voie à un commerce international plus fluide. Le remplacement du bois par des tôles d'acier dans la construction navale a également contribué à la création de navires plus grands, plus solides et plus légers.

La première traversée réussie de l'Atlantique par un bateau à vapeur, le SS Savannah, s'est déroulée en 1819, bien qu'une grande partie du voyage ait été effectuée à la voile. Ce succès a pavé la voie à d'autres innovations, comme le Great Eastern qui, en 1859, a réalisé l'exploit de déployer le premier câble télégraphique transatlantique, reliant ainsi l'Europe et New York. Cette prouesse technique a eu des implications considérables, permettant une communication instantanée entre les continents et unifiant les marchés financiers mondiaux, avec des répercussions directes sur les bourses de Wall Street et de la City de Londres. Cette connexion a ouvert l'ère de la communication globale et a jeté les bases de l'économie mondialisée.

Cette carte historique du XIXe siècle représentant les lignes du télégraphe sous-marin entre l'Amérique et l'Europe. On y voit tracées les différentes routes des câbles sous-marins à travers l'Atlantique. Il est intéressant de noter la présence de "The Great Atlantic Cable" (Le grand câble atlantique), qui est probablement le premier câble transatlantique posé en 1858. La carte montre également les contours des côtes de l'Amérique du Nord et de l'Europe, avec une échelle de longitude en bas, indiquant les distances entre les différents points. Les zones terrestres sont colorées différemment pour distinguer les territoires, et on peut voir des annotations qui pourraient fournir des informations supplémentaires sur le câble ou sur les caractéristiques géographiques pertinentes. Ce genre de carte était essentiel pour planifier et démontrer les réalisations technologiques de l'époque, notamment dans les domaines de la communication et du commerce international. La capacité de transmettre des informations rapidement entre les continents a marqué le début d'une nouvelle ère de globalisation économique et de communication. Cela a eu un impact considérable sur les marchés financiers, comme indiqué précédemment, permettant des échanges d'informations presque instantanés et influençant grandement les décisions économiques et politiques à une échelle mondiale.

À partir de 1850, la mondialisation du commerce a été propulsée par l'avènement du transport par bateau à vapeur et par chemin de fer. Ces moyens de transport ont rendu possible le déplacement des marchandises sur de longues distances de manière fiable et économique. L'économie mondiale s'est ainsi développée, caractérisée par une intégration croissante des économies nationales dans un système commercial global.

L'afflux de riz asiatique en Europe est un exemple de la manière dont les produits alimentaires sont devenus des articles d'échange international, modifiant les habitudes alimentaires et les industries locales. De même, les matières premières extraites dans les colonies pouvaient désormais être transportées vers les métropoles pour y être transformées, alimentant ainsi les industries naissantes de la Révolution industrielle.

Le rôle des chemins de fer dans l'intégration économique a été déterminant. Ils ont relié les régions éloignées aux centres industriels et aux ports, facilitant ainsi l'exportation de produits manufacturés et l'importation de matières premières. Par exemple, la construction du Transsibérien en Russie a ouvert l'Est lointain à l'exportation et a facilité l'intégration de cette vaste région dans l'économie nationale russe.

Le bateau à vapeur a eu un impact similaire au niveau mondial, en raccourcissant les temps de trajet entre les continents. La diminution du temps de transit a non seulement rendu le commerce international plus efficace, mais a également permis de conserver la fraîcheur des produits périssables sur de plus longues distances.

Enfin, la mise en place de lignes maritimes régulières, comme celles opérées par la compagnie de navigation P&O (Peninsular and Oriental Steam Navigation Company), a transformé le commerce international, offrant des liaisons fiables et régulières entre l'Europe, l'Asie et au-delà. La capacité à prévoir les livraisons et à synchroniser les chaînes d'approvisionnement a profondément changé la manière dont le commerce était effectué, faisant de la fin du XIXe siècle une période clé dans la formation de l'économie mondiale que nous connaissons aujourd'hui.

Uniformisation des marchés et réponses locales

L’homogénéisation des prix à l'échelle mondiale

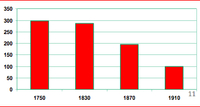

Le graphique intitulé "Coût réel du transport océanique (1910 = 100)" illustre l'évolution du coût du transport maritime sur une période s'étendant de 1750 à 1910. Il indique une diminution significative des coûts au fil du temps, avec 1910 utilisé comme point de référence où l'indice est établi à 100. En 1750, le coût était nettement plus élevé qu'en 1910, ce qui reflète la cherté relative du transport de marchandises par mer à cette époque. Tout au long du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, bien que des améliorations aient été apportées, les coûts demeuraient élevés, comme en témoigne l'indice de 1830 qui, bien que légèrement inférieur à celui de 1750, dépasse encore largement la base de 100. Cependant, une transition marquée s'observe entre 1830 et 1870, période durant laquelle les coûts ont sensiblement diminué pour passer en dessous de l'indice de référence. Cette baisse notable correspond à l'ère de la Révolution industrielle, caractérisée par des avancées majeures telles que l'amélioration des techniques de navigation, l'augmentation de la capacité des navires, et l'introduction des bateaux à vapeur. Arrivé en 1910, le coût du transport océanique avait atteint son niveau le plus bas sur la période observée, ce qui souligne l'impact considérable des innovations technologiques sur la réduction des coûts et l'efficacité des transports maritimes. Cette tendance à la baisse a favorisé une augmentation du commerce international et a joué un rôle déterminant dans l'intégration économique mondiale, permettant une circulation plus fluide des marchandises à travers les océans et ayant des répercussions profondes sur l'économie globale.

L’amélioration des infrastructures de transport au cours des XVIIIe et XIXe siècles a profondément transformé l'économie, passant de micro-économies locales isolées à un espace économique plus homogène et interconnecté. Les coûts élevés du transport terrestre sous l'Ancien Régime limitaient le commerce à des marchés locaux, mais avec la baisse significative de ces coûts grâce aux nouvelles technologies, les producteurs ont pu élargir leur portée commerciale.

La baisse du coût de transport a permis à Genève, qui produit du blé à un coût inférieur, de concurrencer le marché de Berne. Auparavant, le coût additionnel du transport empêchait le blé genevois d'être compétitif à Berne. Cependant, avec la réduction des coûts de transport, le blé genevois est devenu économiquement viable sur le marché bernois, poussant les producteurs locaux à s'adapter, soit en réduisant leurs prix, soit en augmentant leur qualité, ou encore en cherchant des avantages compétitifs ailleurs.

Cette dynamique a créé un mécanisme d'égalisation des prix à travers les différentes régions, contribuant à l'harmonisation des prix au sein d'un même marché national ou même international. La concurrence entre les marchés locaux a donc stimulé l'efficacité et l'innovation, tout en exposant les producteurs locaux à la pression des prix et de la concurrence externe.

Cette intégration économique a aussi eu des implications sociales et politiques, car les gouvernements devaient négocier des accords de commerce et des tarifs douaniers pour protéger leurs économies locales, tout en tirant parti des opportunités offertes par les marchés élargis.

Adaptations régionales face à la globalisation

Les changements dans les modes de transport et la baisse des coûts associés ont mené à une restructuration des économies régionales et à une spécialisation accrue selon les principes de l'avantage comparatif de Ricardo. Les régions ont commencé à se concentrer sur la production de biens pour lesquels elles avaient le plus d'efficacité relative, ceci ayant pour conséquence la réduction des industries protégées qui subsistaient grâce à l'isolement et aux coûts élevés du transport. Cependant, cette spécialisation pouvait aussi s'avérer être une épée à double tranchant. Les régions qui basaient leur économie sur un seul secteur industriel ou agricole se trouvaient vulnérables aux fluctuations de ce secteur. Si ce dernier entrait en crise, la région pouvait subir des récessions économiques sévères sans avoir d'autres secteurs pour amortir le choc. Par ailleurs, il existait des régions qui ne disposaient pas de secteurs évidents pour une spécialisation profitable. Ces régions risquaient de se retrouver marginalisées dans une économie de plus en plus globalisée, où la concurrence internationale pouvait supprimer les industries locales qui n'étaient pas compétitives sur le marché mondial. Ainsi, tandis que certains territoires prospéraient grâce à la nouvelle économie mondialisée, d'autres luttaient pour trouver leur place dans cet ordre économique en rapide évolution.

L'intégration des marchés à diverses échelles, qu'elle soit régionale, continentale ou mondiale, a engendré des répercussions sociales complexes et souvent contradictoires. Dans les régions où les biens étaient traditionnellement coûteux, les consommateurs ont bénéficié de la baisse des prix résultant de l'ouverture des marchés. Cette dynamique a permis d'augmenter le pouvoir d'achat et d'accéder à une plus grande variété de produits. Cependant, cette même ouverture a exercé une pression défavorable sur les producteurs locaux et les commerçants des régions où ces produits étaient auparavant vendus à des prix plus élevés en raison de l'isolement ou de protections commerciales. Sans la capacité de concurrencer les prix des importations ou les biens produits de manière plus efficace dans d'autres régions, de nombreux producteurs locaux se sont retrouvés en situation de faillite ou ont dû s'adapter de manière significative pour survivre. L'élimination des protections de marché a donc entraîné une augmentation de la concurrence, ce qui a pu stimuler l'innovation et l'efficacité dans certains secteurs, mais a également provoqué des perturbations économiques et des pertes d'emplois dans d'autres. Les conséquences sociales de cette transition ont souvent nécessité une réponse politique, soit par l'introduction de nouvelles formes de soutien pour les secteurs en difficulté, soit par la mise en place de politiques visant à faciliter la reconversion professionnelle et la mobilité de la main-d'œuvre.

Crise agricole transatlantique: L'impact des céréales américaines

La fin de la guerre de Sécession aux États-Unis a ouvert une période de reconstruction nationale où l'unité du pays a été symbolisée par le développement d'un vaste réseau ferroviaire transcontinental. L'achèvement de la première ligne de chemin de fer transcontinentale en 1869 a relié l'est et l'ouest des États-Unis, permettant ainsi un transport efficace des produits agricoles des grandes plaines vers les marchés intérieurs et d'exportation.

Cette nouvelle capacité de transport a eu un impact dramatique sur les marchés agricoles mondiaux. Les trains pouvaient maintenant remplir leurs wagons de blé du Midwest et les acheminer rapidement vers les côtes, où le blé était chargé sur des navires à vapeur et exporté en masse vers l'Europe. Cette inondation de blé américain sur les marchés européens a entraîné une chute des prix, rendant les productions agricoles européennes traditionnelles non compétitives.

La grande crise agricole de 1873 à 1890 en Europe a été exacerbée par cette concurrence transatlantique. Les agriculteurs européens, dont beaucoup travaillaient des terres moins extensives et moins mécanisées que leurs homologues américains, ont été incapables de rivaliser avec les coûts de production et les prix du blé américain. En conséquence, de nombreuses exploitations agricoles ont fait faillite ou ont été contraintes de changer de production, provoquant une période prolongée de difficultés économiques et de détresse sociale pour les communautés rurales européennes.

Bilan des transformations agricoles et industrielles

Au cours des années 1880, le secteur viticole européen a été dévasté par l'épidémie phylloxérique, un fléau causé par un puceron originaire d'Amérique du Nord qui attaque les racines des vignes. Cette catastrophe a forcé les viticulteurs européens à reconsidérer leurs pratiques agricoles. Face à la destruction de leurs vignobles, ils ont dû trouver de nouvelles sources de revenus, ce qui a accéléré le passage d'une agriculture de subsistance axée sur les céréales à une agriculture commerciale spéculative.

Cette nouvelle forme d'agriculture se concentrait sur la production de biens à haute valeur ajoutée tels que la viande, les produits laitiers, le sucre et les fruits, visant à satisfaire la demande croissante des populations urbaines. L'agriculture de subsistance, qui avait historiquement pour objectif d'assurer l'autosuffisance alimentaire des ménages ruraux, a progressivement cédé la place à des formes d'élevage et de cultures spécialisées destinées à la vente sur les marchés urbains en plein essor.

La Suisse, en raison de sa géographie montagneuse, constituait une exception notable à cette transition. Les terres agricoles suisses étaient moins propices aux grandes cultures céréalières mais se prêtaient bien à l'élevage, notamment bovin. Les agriculteurs suisses avaient donc déjà une longue tradition d'élevage laitier et de production de fromage, ce qui les a placés dans une position avantageuse pour répondre à la demande des villes. Les contraintes géographiques de la Suisse ont ainsi favorisé le développement précoce d'une agriculture commerciale spécialisée, lui permettant de s'adapter plus aisément aux changements du marché agricole européen de la fin du XIXe siècle.

Entre protectionnisme et libre-échange: Politiques commerciales en transition

Le protectionnisme émerge souvent en réponse à la pression de la concurrence étrangère que subissent les industries nationales. Les gouvernements qui adoptent des politiques protectionnistes imposent généralement des droits de douane sur les importations, des contingents, ou d'autres restrictions qui augmentent le coût des produits étrangers sur le marché national. L'idée est de rendre les produits nationaux plus compétitifs en termes de prix ou de donner à l'industrie nationale le temps de s'adapter et de se moderniser face à la concurrence internationale. Ces mesures peuvent favoriser le développement et la survie de secteurs industriels naissants ou en difficulté, en leur offrant une sorte de bouclier contre les importations bon marché et souvent plus compétitives. Le protectionnisme peut également prendre la forme de subventions gouvernementales directes aux industries locales ou de réglementations spécifiques favorisant les entreprises nationales. Toutefois, le protectionnisme est un sujet de débat économique intense. Ses critiques soutiennent qu'il conduit à une inefficacité globale, à des prix plus élevés pour les consommateurs et à des représailles commerciales, tandis que ses partisans affirment qu'il est nécessaire pour protéger l'emploi et les compétences industrielles nationales. La balance entre les avantages de la protection des industries locales et les coûts potentiels pour les consommateurs et l'économie globale est au cœur des discussions sur le protectionnisme.

Le libre-échange représente une politique commerciale fondée sur le principe de la réduction ou de l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires entre les pays. Cela permet aux biens et services de circuler avec un minimum d'entraves à travers les frontières internationales. Les accords de libre-échange sont souvent mis en place pour encourager ce type de commerce, avec l'idée que cela peut stimuler l'efficacité économique en permettant aux marchés de s'ajuster naturellement aux conditions de l'offre et de la demande à une échelle globale. Sous le libre-échange, les pays se concentrent sur la production de biens et services pour lesquels ils possèdent un avantage comparatif, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire de manière plus efficace ou à moindre coût par rapport à d'autres. Cela devrait théoriquement mener à une allocation plus efficace des ressources, une croissance économique accrue, des prix inférieurs pour les consommateurs, et une plus grande diversité de choix sur le marché. Néanmoins, bien que le libre-échange puisse apporter des gains d'efficacité et des bénéfices pour les consommateurs, il peut aussi entraîner des pertes d'emplois dans les industries qui ne peuvent pas concurrencer les importations à bas prix et provoquer une pression à la baisse sur les salaires dans certains secteurs. Les débats autour du libre-échange se concentrent donc sur la recherche d'un équilibre entre les avantages de l'ouverture des marchés et la protection des industries et des travailleurs nationaux.

De l'isolationnisme post-napoléonien au libre-échange

La période qui suit les guerres napoléoniennes est marquée par un fort mouvement protectionniste à travers l'Europe. Dans l'après-guerre de 1815, les nations dévastées par les conflits ont cherché à reconstruire leurs économies. Le protectionnisme est apparu comme un moyen pour ces pays de se protéger contre la domination commerciale de la Grande-Bretagne, qui avait avancé significativement dans la Révolution industrielle pendant que les autres nations étaient embourbées dans les guerres. Pour des pays comme la France et la Belgique, qui amorçaient leur propre industrialisation, le protectionnisme a fourni un environnement où les industries naissantes pouvaient se développer sans être étouffées par la concurrence des produits britanniques, qui étaient souvent plus avancés et moins chers. Les tarifs douaniers et les restrictions à l'importation ont été des outils clés dans cette stratégie, permettant aux industries locales de mûrir et de devenir compétitives. Cette période est importante dans la chronologie de l'histoire économique car elle démontre l'impact que les politiques protectionnistes peuvent avoir sur le développement industriel national. Cela a également préparé le terrain pour les évolutions économiques ultérieures et pour la libéralisation progressive des échanges qui allait suivre.

La période de 1850 à 1873 est caractérisée par une série de crises agricoles, dont la plus notable est sans doute la maladie de la pomme de terre, telle que la grande famine en Irlande qui a débuté dans les années 1840. Les mauvaises récoltes dans de nombreuses régions d'Europe ont conduit à une pénurie alimentaire et à une hausse des prix des denrées de base comme le blé. Face à ces défis, plusieurs pays, qui dépendaient fortement de l'agriculture pour leur subsistance et qui étaient incapables de produire suffisamment de nourriture pour leur population, ont été contraints d'assouplir leurs politiques commerciales. L'allégement des taxes et des tarifs douaniers sur les importations de blé et d'autres céréales était essentiel pour permettre l'entrée de nourriture et pour lutter contre la famine et l'inflation des prix. Cette réduction des barrières commerciales a été une forme de réponse pragmatique aux crises alimentaires et a marqué un tournant vers des politiques commerciales plus libérales. Elle a permis de soulager temporairement la pression sur les populations locales tout en ouvrant les marchés nationaux à la concurrence étrangère, ce qui a pu également contribuer à terme à une plus grande intégration économique et à l'émergence de relations commerciales plus globales.

La période de 1874 à 1895 est marquée par une dépression économique profonde, souvent désignée sous le terme de la Grande Dépression du XIXe siècle. Cette crise a été déclenchée par plusieurs facteurs interconnectés, notamment l'impact massif de l'arrivée des blés américains sur les marchés européens. La production agricole américaine, dopée par l'achèvement des grandes lignes de chemin de fer transcontinentales, a inondé l'Europe de céréales à bas prix, déstabilisant les marchés agricoles traditionnels et exacerbant les difficultés des agriculteurs européens. Dans le secteur industriel, cette période a également été témoin d'une crise significative. En réponse à une demande américaine accrue due à la construction de ses lignes ferroviaires, la sidérurgie européenne avait considérablement augmenté sa capacité de production. Des usines sidérurgiques de grande envergure ont vu le jour pour fabriquer l'acier nécessaire aux rails et aux locomotives. Toutefois, après 1873, une fois que les États-Unis et l'Allemagne, cette dernière ayant investi l'indemnité de guerre française dans son unification ferroviaire, eurent terminé la construction de leurs réseaux ferroviaires, la demande de matériel ferroviaire s'est effondrée. L'Europe s'est alors retrouvée avec une industrie sidérurgique surdimensionnée par rapport à la demande. La surcapacité a entraîné une crise de surproduction, avec pour conséquence un effondrement des prix de l'acier. Les entreprises les moins solides n'ont pas survécu à cette chute brutale de la demande, menant à des faillites et à des licenciements massifs. Les travailleurs, dont les emplois dépendaient de ces industries, se sont retrouvés sans travail, exacerbant les problèmes sociaux et économiques dans toute l'Europe. Cette période sombre a démontré la vulnérabilité des économies à la volatilité des marchés mondiaux et a souligné la nécessité d'une diversification économique pour protéger les sociétés contre des chocs sectoriels aussi destructeurs.

La période de 1895 à 1914 est une ère de reprise économique après les longues années de dépression qui ont marqué la fin du XIXe siècle. Les nations occidentales, cherchant à se remettre des crises précédentes, ont souvent adopté des politiques protectionnistes. Ces mesures visaient à soutenir et à stabiliser les industries nationales en les protégeant de la concurrence étrangère grâce à des droits de douane élevés et des quotas d'importation. Malgré la reprise de la croissance économique, le libre-échange n'a pas fait son retour comme système prédominant. Au contraire, l'époque est souvent considérée comme l'apogée du protectionnisme dans de nombreux pays occidentaux. Ces politiques protectionnistes ont été motivées par le désir de sauvegarder les emplois nationaux et de promouvoir l'industrialisation indépendante, ainsi que par une réaction contre les excès perçus de la mondialisation qui avaient conduit aux déséquilibres économiques et aux crises précédentes. Pendant cette période, le Royaume-Uni est resté la puissance économique dominante, avec Londres agissant comme le centre financier du monde. Cependant, d'autres nations, comme les États-Unis et l'Allemagne, ont commencé à défier cette suprématie avec leurs propres industries en expansion rapide. Le protectionnisme a contribué à la consolidation de ces tendances, avec des pays développant des stratégies économiques centrées sur l'auto-suffisance et la croissance des marchés intérieurs. Cette époque est également celle où l'on assiste à une course aux armements et à des rivalités coloniales, qui culmineront avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Le protectionnisme, en renforçant les industries nationales, notamment celles liées à l'armement, a ainsi également joué un rôle dans les tensions géopolitiques croissantes de l'époque.

Durant cette période de protectionnisme élevé dans la plupart des pays occidentaux, la Suisse et la Grande-Bretagne se distinguent par leur approche commerciale différente. La Suisse, en raison de sa petite taille et de son manque de ressources naturelles abondantes, dépendait fortement de l'exportation de produits de haute qualité et de l'importation de matières premières. De ce fait, elle ne pouvait pas se permettre d'adopter des politiques protectionnistes qui auraient entraîné des représailles de ses partenaires commerciaux et restreint son accès aux marchés d'exportation. L'économie suisse s'est donc orientée vers des secteurs où elle pouvait maintenir un avantage compétitif, tels que l'horlogerie, les instruments de précision, et plus tard les produits pharmaceutiques et financiers. La Grande-Bretagne, quant à elle, avait adopté le libre-échange dès le milieu du XIXe siècle, avec l'abrogation des Corn Laws en 1846, qui marquaient auparavant une politique de protection des producteurs de céréales britanniques. En tant que première nation industrialisée et grâce à son empire colonial étendu qui lui fournissait de nombreux débouchés et ressources, la Grande-Bretagne a pu profiter de l'ouverture des marchés internationaux. Cependant, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, même le Royaume-Uni a fait face à des pressions protectionnistes croissantes en réponse à la montée des industries concurrentes aux États-Unis et en Allemagne. Pendant ce temps, des nations comme l'Allemagne, la France et l'Italie ont maintenu des politiques protectionnistes. Pour ces pays, les droits de douane élevés et les contrôles sur les importations ont servi à protéger leurs industries naissantes ou à soutenir les prix des produits agricoles contre la concurrence étrangère. Le protectionnisme a également été utilisé comme un outil de politique économique pour encourager l'industrialisation et pour poursuivre des objectifs stratégiques nationaux, parfois au détriment des relations commerciales internationales.

Protectionnisme face à la concurrence globale: Causes et conséquences

La fermeture des marchés nationaux par des mesures protectionnistes à la fin du XIXe siècle était largement motivée par la défense des secteurs agricoles nationaux face à l'arrivée de nouveaux concurrents internationaux. La crise de 1873, souvent attribuée à l'inondation des marchés européens par le blé bon marché en provenance des grandes plaines américaines, a marqué le début d'une ère de concurrence agricole accrue à l'échelle mondiale. Au fur et à mesure que le coût du transport maritime diminuait, grâce aux avancées technologiques comme les navires à vapeur et l'ouverture de voies maritimes telles que le canal de Suez, les pays dotés de vastes étendues de terres agricoles comme l'Argentine et l'Australie sont devenus des exportateurs de plus en plus importants. L'Argentine, avec ses pampas fertiles, est devenue un grand exportateur de viande bovine, profitant de la réfrigération mécanique pour envoyer de la viande en Europe. L'Australie, quant à elle, a profité de ses vastes terres et de son climat pour devenir un exportateur majeur de laine et de blé. Ces nouveaux acteurs sur le marché mondial ont mis sous pression les agriculteurs européens, dont les petites exploitations ne pouvaient rivaliser en termes de coûts de production. En conséquence, de nombreux pays européens ont réagi en érigeant des barrières douanières pour protéger leurs agriculteurs contre la concurrence des produits agricoles à bas prix en provenance de l'hémisphère sud et d'Amérique. Le protectionnisme agricole était donc une réponse directe à la mondialisation du secteur agricole et à la menace qu'elle représentait pour les structures agricoles traditionnelles en Europe. Ces politiques avaient pour but de maintenir les prix des produits agricoles à un niveau permettant aux agriculteurs locaux de survivre, tout en essayant de préserver le tissu social et économique des communautés rurales.

La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont été des périodes de nationalisme croissant et de préparation militaire, notamment en Europe. La crainte de voir disparaître les structures agraires traditionnelles, qui constituaient le fondement de nombreuses sociétés nationales, était renforcée par des préoccupations nationalistes. La paysannerie nationale était non seulement vue comme une source d'autosuffisance alimentaire, mais aussi comme une composante essentielle de l'identité et de la culture nationales. L'agriculture était également considérée comme stratégiquement vitale en cas de conflit, car une nation capable de produire sa propre nourriture était moins vulnérable aux blocus et aux perturbations des importations en temps de guerre. Cela a pris une importance accrue dans le contexte de la montée des tensions et de la course aux armements qui caractérisaient l'Europe à l'approche de la Première Guerre mondiale. Sur le plan politique, les gouvernements de cette époque, qui étaient souvent perçus comme étant de gauche ou socialement progressistes, avaient intérêt à préserver les intérêts de la paysannerie, traditionnellement plus conservatrice. La protection de l'agriculture par des mesures protectionnistes était donc aussi une stratégie électorale, visant à gagner ou à conserver le soutien des populations rurales. Ainsi, les motivations derrière le maintien du protectionnisme étaient complexes et entrelacées, combinant des considérations économiques, stratégiques, politiques et culturelles. Ces politiques protectionnistes, une fois mises en place, ont souvent été difficiles à démanteler et ont persisté jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, qui allait remodeler l'ordre économique et politique mondial de manière dramatique.

La théorie de Gerschenkron stipule que les pays qui entament leur processus d'industrialisation plus tardivement bénéficient d'un "avantage de retard" (backwardness advantage) : ils peuvent sauter directement aux technologies les plus avancées sans avoir à passer par les étapes intermédiaires que les pionniers de l'industrialisation ont dû endurer. Cela leur permet d'accélérer leur développement industriel et de rattraper rapidement les économies plus établies. Durant la dépression économique qui a sévi de 1873 à 1895, l'industrie européenne a subi de profondes transformations structurelles. Un changement majeur a été la transition de la production de fer vers celle de l'acier, un matériau plus résistant et plus adaptable à une diversité d'applications industrielles. Avec l'introduction de nouveaux procédés de fabrication, comme le procédé Bessemer, les industries sidérurgiques ont pu augmenter considérablement leur productivité et la qualité de leur production. Les "tard-venus" comme la Russie ont profité de cette période pour construire directement des hauts fourneaux modernes adaptés à la production d'acier, sans avoir à convertir les infrastructures existantes qui étaient dédiées à la production de fer. En revanche, les pays de la première vague d'industrialisation, comme la Grande-Bretagne ou la Belgique, ont dû investir dans la modernisation de leur parc industriel pour rester compétitifs. Pour se défendre contre la concurrence des nouveaux venus dans l'industrialisation, qui bénéficiaient de coûts de production réduits grâce à leur technologie avancée, les pays industrialisés de longue date ont souvent recours au protectionnisme. En imposant des barrières douanières sur les importations de produits industriels, ces nations cherchaient à protéger leurs industries établies, à préserver l'emploi et à donner le temps à leurs entreprises de s'adapter aux nouvelles conditions du marché mondial.

Évolution et interdépendance des économies industrialisées

Dominance et coopération économiques avant le XXe siècle

À la fin du XIXe siècle, la complexification des économies avancées et l'émergence d'une complémentarité à l'échelle mondiale marquent une période de transformations économiques et géopolitiques significatives. De 1850 à 1900, la Grande-Bretagne a été le pôle primaire de l'économie mondiale, dominant les échanges commerciaux et financiers internationaux grâce à son empire étendu, sa marine puissante, et son avance industrielle. Durant cette même période, les États-Unis ont commencé à émerger en tant que puissance économique secondaire, avec un potentiel de devenir un pôle majeur dans le système intercontinental. L'adoption de la doctrine Monroe en 1823, qui s'est renforcée tout au long du XIXe siècle, illustre cette montée en puissance. Elle affirmait que toute intervention européenne dans les affaires des nations du continent américain serait considérée comme une action hostile à l'égard des États-Unis. Cette politique avait pour objectif de prévenir le colonialisme européen dans l'hémisphère occidental et de marquer la sphère d'influence américaine. Cette période voit également les États-Unis commencer à contester la suprématie commerciale et maritime de la Grande-Bretagne. La rivalité anglo-américaine se manifeste non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans la politique étrangère et la présence militaire. Les tensions entre les deux nations reflètent le changement dans l'équilibre des puissances économiques et politiques, avec les États-Unis cherchant à étendre leur influence au-delà de leurs frontières et à prendre une place prépondérante sur la scène internationale. Cette transition est également marquée par une différenciation croissante des rôles économiques : tandis que la Grande-Bretagne continue d'être le centre financier du monde et un exportateur majeur de produits manufacturés, les États-Unis, avec leur vaste territoire et leurs ressources naturelles abondantes, deviennent un leader dans la production de matières premières et de denrées alimentaires. La complémentarité des deux économies, avec l'une fournissant des capitaux et des biens finis et l'autre des ressources et des produits agricoles, contribue à la dynamique d'un marché mondial de plus en plus interdépendant.

Dans le contexte de la fin du XIXe siècle, avec des marchés internationaux de plus en plus compétitifs et une économie mondiale en mutation, les pays autres que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont répondu de différentes manières aux défis posés par le commerce mondial. Des pays comme la France et l'Allemagne, qui possédaient de grands marchés intérieurs, ont choisi une voie de développement économique centrée sur l'autosuffisance et la croissance interne. Pour protéger leurs industries naissantes et soutenir leur croissance économique, ces pays ont souvent adopté des politiques protectionnistes. Les tarifs douaniers élevés, les quotas et les réglementations strictes sur les importations ont été utilisés pour limiter la concurrence étrangère et favoriser les producteurs nationaux. Ces mesures protectionnistes permettaient non seulement de préserver les emplois dans les secteurs nationaux face à la concurrence internationale, mais elles contribuaient également à stimuler la demande intérieure pour les biens produits localement. Cela a aidé à construire des industries robustes et diversifiées, capables de répondre aux besoins des consommateurs nationaux et, dans certains cas, de concurrencer efficacement sur les marchés internationaux. La France et l'Allemagne ont ainsi pu soutenir leur croissance économique grâce à la taille et à la force de leurs marchés intérieurs, tout en développant des secteurs industriels compétitifs qui, à terme, les positionneraient comme des acteurs majeurs sur la scène économique mondiale. Cette stratégie de développement économique a également renforcé leur indépendance économique, ce qui était particulièrement important dans le climat d'instabilité politique et de tensions internationales qui caractérisaient la période précédant la Première Guerre mondiale.

La Suisse et le Danemark, en raison de leur taille relativement petite et de l'insuffisance de leurs marchés intérieurs pour soutenir une croissance économique autonome, ont adopté une stratégie différente. Conformément à la théorie de l'avantage comparatif de Ricardo, ils se sont spécialisés dans des niches de production où ils pouvaient être compétitifs à l'échelle internationale, et où les grandes puissances industrielles n'avaient pas encore établi une présence dominante. La Suisse s'est concentrée sur des secteurs tels que l'horlogerie, la fabrication de machines, la chimie fine et plus tard, les services bancaires et financiers. Ces industries nécessitaient un haut niveau de compétence et de précision, pour lesquels la Suisse avait déjà acquis une réputation internationale. Le Danemark, quant à lui, a développé une agriculture spécialisée orientée vers l'exportation, en particulier dans la production laitière et porcine. En investissant dans la qualité et l'efficacité de production, le Danemark a pu devenir un exportateur majeur de produits alimentaires vers le reste de l'Europe, en complément des produits agricoles produits par d'autres nations. Cette spécialisation leur a permis d'exporter des produits qui ne rentraient pas en concurrence directe avec les industries des pays importateurs, favorisant ainsi une relation de complémentarité économique plutôt que de rivalité. Les produits suisses et danois étaient souvent perçus comme complémentaires aux économies plus grandes et plus diversifiées de leurs partenaires commerciaux, contribuant à l'essor économique de ces nations sans menacer les industries locales des pays importateurs. Cette approche a non seulement permis à la Suisse et au Danemark de prospérer dans un climat de protectionnisme croissant, mais a également renforcé les liens économiques entre les nations européennes, en créant des interdépendances qui ont contribué à la stabilité et à la croissance du marché européen dans son ensemble.

Malgré l'ancienneté de son outillage industriel et la concurrence croissante des nouveaux entrants industriels, la Grande-Bretagne a fait le choix stratégique de renoncer au protectionnisme et de continuer à promouvoir le libre-échange au XIXe siècle. Ce choix était en partie fondé sur le fait que le Royaume-Uni avait déjà établi une position dominante dans le commerce international et possédait l'Empire britannique, qui lui fournissait un vaste réseau de marchés captifs pour ses produits et sources de matières premières. En exploitant sa suprématie navale et son réseau commercial étendu, l'Angleterre a consolidé son rôle d'intermédiaire central dans le commerce mondial. Les produits des colonies, tels que le coton indien ou les épices, étaient souvent transbordés par les ports britanniques avant d'être redistribués en Europe et ailleurs. De même, les produits manufacturés britanniques étaient exportés à travers le monde, renforçant l'image de la Grande-Bretagne comme le "marchand du monde". Cette politique commerciale a été rendue possible grâce à une série d'innovations technologiques, notamment dans le transport maritime et la communication, qui ont réduit les coûts et les délais de transport. Le système financier de Londres, en tant que premier centre bancaire et d'assurance au monde, a également joué un rôle clé dans la facilitation des transactions commerciales internationales. Cependant, ce modèle économique basé sur le libre-échange a commencé à être remis en question à la fin du siècle face à l'essor économique des États-Unis et de l'Allemagne, qui ont adopté des mesures protectionnistes pour soutenir leur développement industriel. Néanmoins, jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a réussi à maintenir sa position de leader dans le commerce mondial, en grande partie grâce à sa politique de libre-échange et à son empire global.

La réponse de la Grande-Bretagne au protectionnisme croissant d'autres nations a été de doubler la mise sur la mondialisation des échanges commerciaux. Au lieu de se replier derrière des barrières tarifaires, la Grande-Bretagne a utilisé son avantage compétitif — une marine marchande puissante, une vaste empire colonial, et une infrastructure financière et commerciale de premier plan — pour renforcer sa position en tant que centre névralgique du commerce mondial. En favorisant la libre circulation des biens à travers ses ports et en servant d'intermédiaire pour les produits coloniaux et étrangers, la Grande-Bretagne a promu la mondialisation et l'interdépendance économiques. Ce faisant, elle a non seulement étendu son influence économique, mais a également facilité l'intégration des marchés mondiaux, jetant les bases de l'économie mondiale moderne. Cette stratégie a également eu des implications culturelles et politiques, avec l'exportation de modèles britanniques de commerce, de finance, de droit et de gouvernance à travers le monde. Elle a permis à la Grande-Bretagne de maintenir son rôle de puissance dominante malgré les défis internes et externes, jusqu'à ce que les ravages de la Première Guerre mondiale et l'émergence de nouveaux centres de pouvoir commencent à éroder cette position au début du XXe siècle.

Défis et orientations de l'économie britannique au tournant du siècle

Déclin industriel britannique et réaction stratégique

Après 1900, la position de la Grande-Bretagne en tant que première puissance industrielle mondiale a commencé à fléchir. La suprématie industrielle britannique, incontestée tout au long du XIXe siècle, a été confrontée à de nouveaux défis dans la mesure où les États-Unis et l'Allemagne, notamment, ont accéléré leur propre développement industriel. L'industrie britannique, qui avait été à la pointe de la Révolution industrielle, s'est retrouvée avec des installations et des méthodes de production qui avaient peu évolué depuis leur mise en place. Beaucoup de ces outils et usines, conçus et construits pendant la première vague de l'industrialisation, étaient devenus obsolètes et inefficaces par rapport aux équipements modernes adoptés par les nouveaux industriels. Cette situation s'est traduite par un recul relatif de la productivité et de la compétitivité de l'industrie britannique. La Grande-Bretagne a été confrontée à la nécessité d'investir dans la modernisation de ses infrastructures industrielles, mais divers facteurs, tels que la complaisance due à son ancienne domination, les intérêts établis et la résistance au changement, ont souvent ralenti ce processus. Par ailleurs, l'approche britannique en faveur du libre-échange a continué, ce qui a rendu l'industrie nationale vulnérable à la concurrence des produits étrangers plus modernes et moins chers. Cela a eu pour effet de mettre davantage en évidence le retard technologique et d'efficacité des industries britanniques. La Première Guerre mondiale, qui a éclaté en 1914, a encore accentué ces défis. Non seulement le conflit a drainé les ressources économiques, mais il a également perturbé les réseaux commerciaux sur lesquels la Grande-Bretagne s'appuyait. Après la guerre, la reconstruction et la reprise économique ont exigé une modernisation encore plus poussée, que la Grande-Bretagne a dû entreprendre dans un contexte international radicalement changé.

La réaction de la Grande-Bretagne face aux défis de son industrie à partir de 1900 a été de persévérer dans sa politique de libre-échange, une stratégie qui reposait sur plusieurs facteurs clés:

Avec l'accroissement de sa population urbaine et la réduction du pourcentage de la main-d'œuvre employée dans l'agriculture, la Grande-Bretagne est devenue de moins en moins autosuffisante en matière de production alimentaire. Pour répondre aux besoins alimentaires de sa population, elle s'est retrouvée dans l'obligation d'importer de grandes quantités de nourriture. Cette dépendance aux importations agricoles a rendu le libre-échange essentiel pour maintenir la stabilité des prix et l'approvisionnement alimentaire. Le Danemark, avec son agriculture efficace et spécialisée, en particulier dans les produits laitiers et la viande porcine, a profité de cette situation pour devenir un fournisseur majeur de produits agricoles pour le marché britannique. Ce maintien du libre-échange, malgré le déclin relatif de certaines industries britanniques, reflète la nécessité pour la Grande-Bretagne de continuer à importer ce dont elle ne pouvait plus produire suffisamment, notamment la nourriture, et ce à des prix abordables pour sa population.

En important de la nourriture de diverses régions du monde telles que l'Argentine, le Danemark, l'Australie et les États-Unis, la Grande-Bretagne a pu tirer parti de la concurrence internationale pour faire baisser les prix des denrées alimentaires. Cette stratégie avait des répercussions bénéfiques directes pour les travailleurs britanniques. Avec un coût de la vie plus bas, en particulier pour des biens essentiels tels que la nourriture, les ouvriers pouvaient se permettre de se nourrir et de maintenir un niveau de vie décent sans nécessiter d'augmentation salariale de la part des employeurs. Cela a contribué à une certaine stabilité sociale et économique en atténuant les pressions inflationnistes et en limitant les revendications pour des hausses de salaires, qui auraient pu accroître les coûts de production et réduire la compétitivité des industries britanniques.

Face à la concurrence des grands exportateurs agricoles mondiaux, les agriculteurs britanniques ont dû s'adapter en modifiant leurs pratiques de production. Au début du XXe siècle, ils se sont progressivement écartés des cultures céréalières, telles que le blé, qui étaient largement importées et disponibles à moindre coût en raison de la concurrence internationale. À la place, ils se sont tournés vers la production de denrées périssables et à forte valeur ajoutée qui ne supportent pas bien le transport sur de longues distances ou qui sont demandées par les consommateurs britanniques pour leur fraîcheur, comme les légumes, les produits laitiers et les œufs. Cette transition vers des produits agricoles destinés au marché local a permis aux agriculteurs britanniques de continuer à prospérer malgré l'ouverture du pays au commerce international de denrées alimentaires de base. En se concentrant sur ces produits frais, l'agriculture britannique a pu maintenir sa pertinence et sa contribution à l'économie nationale sans nécessiter un soutien gouvernemental sous forme de politiques protectionnistes. Cela a également aidé à assurer que les terres agricoles restent productives et que les communautés rurales conservent leur viabilité économique dans un contexte de mondialisation croissante.

Complémentarités économiques : Mondialisation et spécialisation

Au début du XXe siècle, la mondialisation est entrée dans une phase où la complémentarité des économies nationales a commencé à jouer un rôle central, reflétant en partie la théorie exposée par Friedrich Engels selon laquelle la première priorité économique est de répondre aux besoins alimentaires de la population. Cette période de mondialisation a été caractérisée par une amélioration significative des conditions alimentaires en Europe, grâce à l'importation de denrées de pays à travers le monde, permettant ainsi une diversification et une abondance des ressources alimentaires.

Cette complémentarité peut être vue comme une application pratique de la théorie de l'avantage comparatif de David Ricardo. Les pays se sont spécialisés dans la production de biens et services pour lesquels ils étaient les plus compétitifs, tout en important ceux pour lesquels ils l'étaient moins. Les grandes puissances industrielles ont ainsi pu se développer et étendre leurs économies sans nécessairement entrer en concurrence directe les unes avec les autres. Par exemple, pendant que les pays comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne se concentraient sur l'industrialisation et la production manufacturière, d'autres, comme l'Argentine et l'Australie, exportaient leurs surplus agricoles.

Cette spécialisation a permis une efficacité accrue et une croissance économique globale, car les nations ont pu échanger des biens et des services de manière plus productive, chaque pays tirant parti de ses forces uniques. Cela a également conduit à une interdépendance économique plus profonde, les économies nationales s'imbriquant dans un réseau complexe de commerce international. Cette interdépendance a été bénéfique pour le développement économique mondial, mais elle a également créé de nouvelles vulnérabilités, comme cela deviendra évident avec les perturbations commerciales causées par les deux guerres mondiales.

Synthèse des dynamiques économiques mondiales

La période s'étalant de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle a été témoin d'une transformation profonde des économies mondiales, une époque où les nations ont traversé des chemins fluctuants entre protectionnisme et libre-échange. L'avènement des technologies de transport et de communication a rétréci les distances, remodelé les échanges commerciaux et redessiné les cartes économiques, conduisant à une intégration sans précédent des marchés internationaux.

La Grande Dépression de la fin du XIXe siècle a marqué un tournant décisif, incitant les pays à se replier sur eux-mêmes, tandis que d'autres, comme la Grande-Bretagne, ont répondu par une poussée vers une mondialisation accrue, se positionnant en tant que pivot du commerce mondial. Les nations ont été forcées de réévaluer et d'adapter leurs stratégies économiques en réponse aux changements rapides des conditions du marché mondial, menant à une spécialisation et à une complémentarité qui ont redéfini les relations internationales.

Au début du XXe siècle, alors que la Grande-Bretagne faisait face à un déclin relatif de son industrie, elle a continué à promouvoir le libre-échange, s'appuyant sur sa suprématie commerciale et maritime pour maintenir sa position sur la scène mondiale. Parallèlement, des pays de taille plus modeste comme la Suisse et le Danemark ont trouvé des voies de succès en se spécialisant dans des secteurs qui complétaient plutôt qu'ils ne rivalisaient avec les grandes puissances industrielles.

La période préliminaire à la Première Guerre mondiale a été celle de la consolidation des économies nationales dans un système mondial interdépendant, où la complémentarité et la spécialisation ont joué un rôle essentiel. Cette ère a posé les fondations de la mondialisation économique contemporaine et a établi des modèles de commerce et de production qui continuent de façonner notre monde aujourd'hui. Toutefois, les leçons de cette époque résonnent toujours, rappelant les défis inhérents à l'équilibrage des intérêts nationaux avec les bénéfices et les vulnérabilités d'une économie mondialisée.