Los costes sociales de la Revolución Industrial

Basado en un curso de Michel Oris[1][2]

Estructuras agrarias y sociedad rural: análisis del campesinado europeo preindustrial ● El régimen demográfico del Antiguo Régimen: la homeostasis ● Evolución de las estructuras socioeconómicas en el siglo XVIII: del Antiguo Régimen a la Modernidad ● Orígenes y causas de la revolución industrial inglesa ● Mecanismos estructurales de la revolución industrial ● La difusión de la revolución industrial en la Europa continental ● La revolución industrial más allá de Europa: Estados Unidos y Japón ● Los costes sociales de la Revolución Industrial ● Análisis histórico de las fases cíclicas de la primera globalización ● Dinámica de los mercados nacionales y globalización del comercio de productos ● La formación de sistemas migratorios globales ● Dinámica e impactos de la globalización de los mercados monetarios : El papel central de Gran Bretaña y Francia ● La transformación de las estructuras y relaciones sociales durante la Revolución Industrial ● Los orígenes del Tercer Mundo y el impacto de la colonización ● Fracasos y obstáculos en el Tercer Mundo ● Cambios en los métodos de trabajo: evolución de las relaciones de producción desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX ● La edad de oro de la economía occidental: los treinta gloriosos años (1945-1973) ● La evolución de la economía mundial: 1973-2007 ● Los desafíos del Estado del bienestar ● En torno a la colonización: temores y esperanzas de desarrollo ● Tiempo de rupturas: retos y oportunidades en la economía internacional ● Globalización y modos de desarrollo en el "tercer mundo"

Durante el siglo XIX, Europa fue testigo de una profunda metamorfosis -la Revolución Industrial- marcada por un crecimiento económico sin precedentes y un impulso hacia la modernidad. Sin embargo, este periodo de crecimiento e innovación también fue sinónimo de tumultuosas transformaciones sociales y considerables retos humanitarios. Si nos adentramos en las ciudades inglesas de la década de 1820, caminamos por los humeantes talleres de Le Creusot en la década de 1840 o nos asomamos a las oscuras callejuelas de Bélgica Oriental en la década de 1850, observaremos un contraste asombroso: el progreso tecnológico y la prosperidad se codean con una precariedad exacerbada y una urbanización caótica.

Urbanización desenfrenada, viviendas insalubres, enfermedades endémicas y condiciones de trabajo deplorables definían la vida cotidiana de muchos trabajadores, con una esperanza de vida que descendía drásticamente hasta los 30 años en los centros industriales. Gente dura y audaz abandonó el campo para lanzarse en brazos de la voraz industria, lo que contribuyó a una relativa mejora de la mortalidad en las zonas rurales, pero a costa de una abrumadora existencia urbana. La influencia mortífera del medio ambiente era aún más perniciosa que los rigores del trabajo fabril.

En medio de esta época de desigualdad flagrante, epidemias como la del cólera pusieron de manifiesto los fallos de la sociedad moderna y la vulnerabilidad de las poblaciones desfavorecidas. La reacción social y política a esta crisis sanitaria, desde la represión de los movimientos obreros hasta el miedo burgués a la insurrección, puso de manifiesto una creciente división entre las clases. Esta división ya no estaba dictada por la sangre, sino por el estatus social, reforzando una jerarquía que marginaba aún más a los trabajadores.

En este contexto, los escritos de pensadores sociales como Eugène Buret se convierten en conmovedores testamentos de la era industrial, expresando tanto la crítica a una modernidad alienante como la esperanza de una reforma que integre a todos los ciudadanos en el tejido de una comunidad política y social más justa. Estas reflexiones históricas nos ofrecen una perspectiva sobre la complejidad del cambio social y los retos permanentes de la equidad y la solidaridad humana.

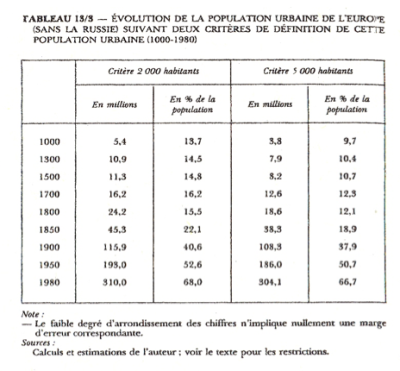

Los nuevos espacios

Cuencas industriales y ciudades

Este cuadro ofrece una panorámica histórica del crecimiento de la población urbana en Europa, excluida Rusia, a lo largo de los siglos, destacando dos umbrales de población para definir una ciudad: las de más de 2.000 habitantes y las de más de 5.000 habitantes. A principios del segundo milenio, hacia el año 1000, Europa ya contaba con una proporción significativa de su población viviendo en zonas urbanas. Las ciudades de más de 2.000 habitantes albergaban a 5,4 millones de personas, lo que representaba el 13,7% de la población total. Si subimos el umbral a 5.000 habitantes, nos encontramos con 5,8 millones de personas, que representan el 9,7% de la población. A medida que nos acercamos a 1.500, observamos un ligero aumento proporcional de la población urbana. En las ciudades de más de 2.000 habitantes, asciende a 10,9 millones, es decir, el 14,5% de la población. En las ciudades de más de 5.000 habitantes, la cifra asciende a 7,9 millones, lo que equivale al 10,4% de la población total. El impacto de la Revolución Industrial se hizo claramente visible en 1800, con un salto significativo en el número de habitantes de las ciudades. En las ciudades de más de 2.000 habitantes vivían 26,2 millones de personas, que representaban ya el 16,2% de la población total. En las ciudades de más de 5.000 habitantes, la cifra asciende a 18,6 millones, lo que representa el 12,5% de la población. La urbanización se acelera aún más a mediados del siglo XIX, y en 1850 viven 45,3 millones de personas en ciudades de más de 2.000 habitantes, lo que corresponde al 22,1% de la población total. En las ciudades de más de 5.000 habitantes vivían 38,3 millones de personas, es decir, el 18,9% de la población. El siglo XX marcó un punto de inflexión con la urbanización masiva. En 1950, la población de las ciudades de más de 2.000 habitantes ascendía a 193,0 millones, lo que representaba una mayoría del 53,6% de la población total. Las ciudades de más de 5.000 habitantes no se quedaban atrás, con una población de 186,0 millones, es decir, el 50,7% de todos los europeos. Por último, en 1980 el fenómeno urbano alcanzó nuevas cotas, con 310,0 millones de europeos viviendo en ciudades de más de 2.000 habitantes, lo que representa el 68,0% de la población. La cifra correspondiente a las ciudades de más de 5.000 habitantes era de 301,1 millones, equivalente al 66,7% de la población. El cuadro revela, pues, una transición espectacular de una Europa predominantemente rural a otra predominantemente urbana, proceso que se aceleró con la industrialización y continuó a lo largo del siglo XX.

Según el historiador económico Paul Bairoch, la sociedad del Antiguo Régimen se caracterizaba por un límite natural de la población urbana en torno al 15% de la población total. Esta idea se deriva de la observación de que, hasta 1800, la inmensa mayoría de la población -entre el 70% y el 75%, e incluso el 80% durante los meses de invierno, cuando la actividad agrícola se ralentizaba- tenía que trabajar en la agricultura para producir suficientes alimentos. La producción de alimentos limitaba así el tamaño de las poblaciones urbanas, ya que los excedentes agrícolas tenían que alimentar a los habitantes de las ciudades, que a menudo eran considerados "parásitos" porque no contribuían directamente a la producción agrícola. La población que no se dedicaba a la agricultura, en torno al 25-30%, se repartía entre otros sectores de actividad. Pero no todos eran habitantes urbanos; algunos vivían y trabajaban en zonas rurales, como los párrocos y otros profesionales. Esto significa que la proporción de la población que podía vivir en la ciudad sin sobrecargar la capacidad productiva de la agricultura era de un 15% como máximo. Esta cifra no se debía a ninguna legislación formal, sino que representaba una limitación económica y social dictada por el nivel de desarrollo agrícola y tecnológico de la época. Con la llegada de la revolución industrial y los avances de la agricultura, aumentó la capacidad de las sociedades para alimentar a poblaciones urbanas más numerosas, lo que permitió rebasar ese límite hipotético y allanó el camino a una urbanización creciente.

El paisaje demográfico y social de Europa ha experimentado cambios considerables desde mediados del siglo XIX. Hacia 1850, los inicios de la industrialización empezaron a alterar el equilibrio entre la población rural y la urbana. Los avances tecnológicos en la agricultura empezaron a reducir la cantidad de mano de obra necesaria para producir alimentos, y la expansión de las fábricas en las ciudades empezó a atraer a trabajadores del campo. Sin embargo, incluso con estos cambios, los campesinos y la vida rural seguían predominando a finales del siglo XIX. La mayor parte de la población europea seguía viviendo en comunidades agrícolas, y sólo poco a poco fueron creciendo las ciudades y urbanizándose las sociedades. No fue hasta mediados del siglo XX, sobre todo en la década de 1950, cuando se produjo un cambio importante: la tasa de urbanización en Europa superó el umbral del 50%. Esto marcó un punto de inflexión, indicando que, por primera vez en la historia, la mayoría de la población vivía en ciudades y no en zonas rurales. Hoy, con una tasa de urbanización superior al 70%, las ciudades se han convertido en el entorno vital dominante en Europa. Inglaterra, con ciudades como Manchester y Birmingham, fue el punto de partida de este cambio, seguida de otras regiones industriales como el Ruhr en Alemania y el norte de Francia, ambas ricas en recursos e industrias que atraían a grandes plantillas. Estas regiones fueron los centros neurálgicos de la actividad industrial y sirvieron de modelo para la expansión urbana en todo el continente.

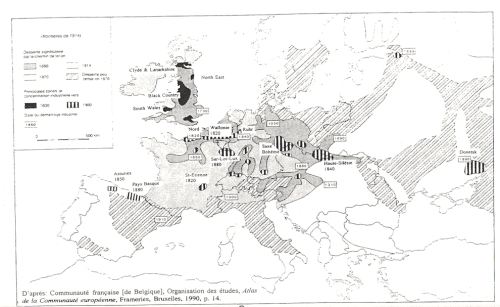

Este mapa es una representación gráfica de Europa en la era preindustrial, en la que se destacan las zonas que constituían importantes centros industriales antes de la Primera Guerra Mundial. Destaca la intensidad y especialización de las actividades industriales mediante distintos símbolos y patrones que identifican los tipos de industria predominantes en cada región. Las zonas oscuras marcadas con símbolos de altos hornos y minas de carbón indican cuencas industriales centradas en la metalurgia y la minería. Lugares como el Ruhr, el norte de Francia, Silesia, la región belga del País Negro y el sur de Gales destacan como centros industriales clave, mostrando la importancia del carbón y el acero en la economía europea de la época. Las zonas con rayas indican las regiones donde la industria textil y la ingeniería mecánica estaban fuertemente representadas. Esta distribución geográfica demuestra que la industrialización no fue uniforme, sino que se concentró en determinados lugares, en función de los recursos disponibles y la inversión de capital. Los rasgos distintivos denotan regiones especializadas en hierro y acero, sobre todo Lorena y partes de Italia y España, lo que sugiere que la industria siderúrgica también estaba muy extendida, aunque era menos dominante que la del carbón. Los símbolos marítimos, como los barcos, se sitúan en zonas como el noreste de Inglaterra, lo que sugiere la importancia de la construcción naval, acorde con la expansión de los imperios coloniales europeos y el comercio internacional. Este mapa ilustra de forma sorprendente cómo la Revolución Industrial cambió el paisaje económico y social de Europa. Las regiones industriales identificadas fueron probablemente focos de migración interna que atrajeron a trabajadores del campo a las ciudades en expansión. Esto tuvo un profundo efecto en la estructura demográfica, provocando una rápida urbanización, el desarrollo de las clases trabajadoras y la aparición de nuevos retos sociales como la contaminación y la infravivienda. El mapa pone de relieve la desigualdad del desarrollo industrial en todo el continente, reflejo de las disparidades regionales surgidas en términos de oportunidades económicas, condiciones de vida y crecimiento demográfico. Estas regiones industriales ejercieron una influencia decisiva en las trayectorias económicas y sociales de sus respectivos países, influencia que perduró mucho más allá de la era industrial clásica.

El mapa histórico de la Europa preindustrial muestra dos tipos principales de regiones industriales que fueron cruciales para la transformación económica y social del continente: los "países negros" y las ciudades textiles. Los "países negros" están representados por zonas oscurecidas con iconos de altos hornos y minas. Estas regiones eran el corazón de la industria pesada, centrada principalmente en la extracción de carbón y la producción de acero. El carbón era la base de la economía industrial, ya que alimentaba las máquinas y fábricas que sustentaron la Revolución Industrial. Regiones como el Ruhr en Alemania, el norte de Francia, Silesia y el País Negro en Bélgica fueron notables centros industriales, caracterizados por una densa concentración de actividades relacionadas con el carbón y el acero. Por el contrario, las ciudades textiles, indicadas por zonas rayadas, se especializaron en la producción de tejidos, un sector que también fue vital durante la Revolución Industrial. Estas ciudades aprovecharon la mecanización para producir tejidos en masa, lo que las elevó a la categoría de grandes centros industriales. La revolución textil comenzó en Inglaterra y se extendió rápidamente a otras partes de Europa, dando lugar a numerosas ciudades industriales centradas en la hilatura y el tejido. La distinción entre estos dos tipos de regiones industriales es crucial. Mientras que los países negros se caracterizaban a menudo por la contaminación, las difíciles condiciones de trabajo y un importante impacto medioambiental, las ciudades textiles, aunque también tenían sus propios retos sociales y sanitarios, eran en general menos contaminantes y podían tener un carácter más disperso, ya que las fábricas textiles requerían menos concentración de recursos pesados que los altos hornos y las minas. Así pues, el mapa pone de relieve no sólo la distribución geográfica de la industrialización, sino también la diversidad de industrias que componían el tejido económico de la Europa de la época. Cada una de estas regiones tuvo efectos sociales distintos, que influyeron en la vida de los trabajadores, la estructura de las clases sociales, la urbanización y la evolución de las sociedades urbanas y rurales en el contexto de la Revolución Industrial.

Black Country" es un término evocador utilizado para describir las regiones que se convirtieron en escenario de la minería del carbón y la producción metalúrgica durante la Revolución Industrial. El término hace referencia al humo y el hollín omnipresentes en estas zonas, resultado de la intensa actividad de los altos hornos y las fundiciones que transformaron pacíficos pueblos en ciudades industriales en muy poco tiempo. La atmósfera estaba tan contaminada que el cielo y los edificios estaban literalmente ennegrecidos, de ahí el nombre de "países negros". Este fenómeno de rápida industrialización puso patas arriba el estático mundo de la época, marcando el inicio de una era en la que el crecimiento económico se convirtió en la norma y el estancamiento en sinónimo de crisis. La minería del carbón, en particular, catalizó esta transformación al requerir una enorme mano de obra. Las minas de carbón y las industrias siderúrgicas se convirtieron en el motor de una expansión demográfica fulgurante, como en Seraing, donde la llegada del industrial Cockerill hizo que la población pasara de 2.000 a 44.000 habitantes en un siglo. Los trabajadores, a menudo reclutados entre la población rural, se emplearon en masa en las minas de carbón, que requerían una fuerza física considerable, sobre todo para el trabajo con picos antes de la automatización de los años veinte. Esta demanda de mano de obra contribuyó al éxodo rural hacia estos centros de actividad industrial. Las ferrerías requerían grandes espacios abiertos debido al peso y tamaño de los materiales manipulados, por lo que no podían establecerse en ciudades ya de por sí densas. Por ello, la industrialización se trasladó al campo, donde había espacio disponible y carbón al alcance de la mano. Se crearon así vastas cuencas industriales que modificaron radicalmente el paisaje y la estructura social y económica de las regiones afectadas. Estas transformaciones industriales también provocaron profundos cambios en la sociedad. La vida cotidiana se alteró radicalmente, con el nacimiento de la clase obrera y el deterioro de las condiciones de vida debido a la contaminación y la rápida urbanización. Los "países negros" se convirtieron en símbolos del progreso, pero también en testigos de los costes sociales y medioambientales de la revolución industrial.

Victor Hugo describió estos paisajes: "Al pasar por el lugar llamado Petite-Flémalle, el espectáculo se vuelve inefable y verdaderamente magnífico. Todo el valle parece estar lleno de cráteres en erupción. Algunos de ellos escupen remolinos de vapor escarlata salpicados de chispas detrás de la maleza; otros dibujan sombríamente la silueta negra de pueblos sobre un fondo rojo; en otros, las llamas aparecen por las grietas de un grupo de edificios. Se diría que un ejército enemigo acaba de atravesar el país y que veinte aldeas han sido saqueadas, ofreciéndole al mismo tiempo en esta noche oscura todos los aspectos y todas las fases del fuego, unas envueltas en llamas, otras humeantes, otras abrasadoras. Este espectáculo de guerra lo da la paz; esta espantosa copia de la devastación la hace la industria. No hay más que ver los altos hornos del Sr. Cockerill.

Esta cita de Victor Hugo, extraída de su "Viaje por el Rin" escrito en 1834, es un poderoso testimonio del impacto visual y emocional de la industrialización en Europa. Hugo, conocido por su obra literaria pero también por su interés por las cuestiones sociales de su época, describe aquí con un lirismo oscuro y poderoso el valle del Mosa en Bélgica, cerca de Petite-Flémalle, marcado por las instalaciones industriales de John Cockerill. Hugo utiliza imágenes de destrucción y guerra para describir la escena industrial que tiene ante sí. Los altos hornos iluminan la noche, asemejándose a cráteres en erupción, pueblos en llamas o incluso a una tierra asolada por un ejército enemigo. La escena que describe no es el resultado de un conflicto armado, sino de una industrialización pacífica, o al menos no militar. Los "cráteres en erupción" evocan la intensidad y la violencia de la actividad industrial, que marca el paisaje de forma tan indeleble como la propia guerra. Esta dramática descripción subraya tanto la fascinación como la repulsión que puede suscitar la industrialización. Por un lado, la magnificencia y el poder de la transformación humana; por otro, la destrucción de un modo de vida y de un entorno. Las referencias a los incendios y las siluetas negras de los pueblos proyectan la imagen de una tierra presa de fuerzas casi apocalípticas, reflejo de la ambivalencia del progreso industrial. Para situar esta cita en su contexto, hay que recordar que la Europa de los años 1830 se hallaba en plena revolución industrial. Las innovaciones tecnológicas, el uso intensivo del carbón y el desarrollo de la metalurgia estaban transformando radicalmente la economía, la sociedad y el medio ambiente. Cockerill fue uno de los principales empresarios industriales de la época y desarrolló en Seraing (Bélgica) uno de los mayores complejos industriales de Europa. El auge de esta industria fue sinónimo de prosperidad económica, pero también de agitación social y de un considerable impacto medioambiental, como la contaminación y la degradación del paisaje. Con esta cita, Victor Hugo nos invita a reflexionar sobre la doble cara de la industrialización, que es a la vez fuente de progreso y de devastación. Al hacerlo, revela la ambigüedad de una época en la que el genio humano, capaz de transformar el mundo, también debe contar con las consecuencias, a veces oscuras, de estas transformaciones.

Las ciudades textiles de la Revolución Industrial representan un aspecto crucial de la transformación económica y social iniciada en el siglo XVIII. En estos centros urbanos, la industria textil desempeñó un papel motor, facilitado por la extrema división del trabajo en procesos diferenciados como el tejido, el hilado y el teñido. A diferencia de las industrias pesadas del carbón y el acero, que a menudo se ubicaban en zonas rurales o periurbanas por razones logísticas y de espacio, las fábricas textiles podían aprovechar la verticalidad de los edificios urbanos existentes o construidos ex profeso para maximizar la limitada superficie útil. Estas fábricas se convirtieron en parte natural del paisaje urbano, contribuyendo a redefinir los pueblos y ciudades del norte de Francia, Bélgica y otras regiones, que vieron aumentar drásticamente su densidad de población. La transición de la artesanía y la protoindustria a la producción industrial a gran escala llevó a la quiebra a muchos artesanos, que se pasaron al trabajo en fábricas. La industrialización textil transformó las ciudades en auténticas metrópolis industriales, lo que condujo a una urbanización rápida y a menudo desorganizada, marcada por la construcción desenfrenada en todos los espacios disponibles. El aumento masivo de la producción textil no fue acompañado de un aumento equivalente del número de trabajadores, gracias a las ganancias de productividad logradas con la industrialización. Así pues, las ciudades textiles de la época se caracterizaron por una concentración extrema de la mano de obra en las fábricas, que se convirtieron en el centro de la vida social y económica, eclipsando instituciones tradicionales como el ayuntamiento o las plazas públicas. El espacio público estaba dominado por la fábrica, que definía no sólo el paisaje urbano, sino también el ritmo y la estructura de la vida comunitaria. Esta transformación también influyó en la composición social de las ciudades, atrayendo a comerciantes y empresarios que se habían beneficiado del crecimiento económico del siglo XIX. Estas nuevas élites a menudo apoyaron e invirtieron en el desarrollo de infraestructuras industriales y residenciales, contribuyendo así a la expansión urbana. En resumen, las ciudades textiles encarnan un capítulo fundamental de la historia industrial, ilustrando el estrecho vínculo existente entre el progreso tecnológico, el cambio social y la reconfiguración del entorno urbano.

Dos tipos de evolución demográfica

La révolution industrielle a entraîné d'importantes migrations de la campagne vers la ville, transformant ainsi de manière irréversible les sociétés européennes. Dans le contexte des villes textiles, cet exode rural était particulièrement prononcé. Les artisans et les travailleurs proto-industriels, traditionnellement dispersés dans les campagnes où ils travaillaient à domicile ou en petits ateliers, ont été poussés à se regrouper dans les villes industrielles. Cela était dû à la nécessité d'être proche des usines, car les longs trajets entre le domicile et le lieu de travail devenaient impraticables avec la structure de travail de plus en plus réglementée de l'usine. La concentration des travailleurs dans les villes a eu plusieurs conséquences. D'une part, la proximité des travailleurs aux sites de production a permis une gestion plus efficace et une rationalisation du processus de travail, conduisant à une explosion de la productivité sans nécessairement augmenter le nombre de travailleurs employés. En effet, les innovations dans les techniques de production, telles que l'utilisation de machines à vapeur et l'automatisation des processus de tissage et de filage, ont considérablement augmenté les rendements tout en maintenant ou en réduisant la main-d'œuvre requise. En ville, la concentration de la population a également entraîné une densification et une urbanisation rapides, comme le montre l'exemple de Verviers. La population de cette ville textile belge a presque triplé au cours du XIXe siècle, passant de 35 000 habitants au début à 100 000 à la fin du siècle. Ce gonflement rapide de la population urbaine a souvent conduit à une urbanisation précipitée et à des conditions de vie difficiles, car les infrastructures existantes étaient rarement adéquates pour faire face à un tel afflux. La concentration des forces de travail a également modifié la structure sociale des villes, créant de nouvelles classes de travailleurs industriels et modifiant les dynamiques socio-économiques existantes. Cela a également eu un impact sur le tissu urbain, avec la construction de logements pour ouvriers, l'expansion des services et des équipements urbains et le développement de nouvelles formes de vie communautaire centrées autour de l'usine plutôt que des structures traditionnelles de la ville. En définitive, le phénomène des villes textiles durant la révolution industrielle illustre le pouvoir transformateur de l'industrialisation sur les modèles de peuplement, l'économie et la société dans leur ensemble.

Les régions sidérurgiques, souvent désignées sous le terme de "pays noirs" en raison de la suie et de la pollution issues des usines et des mines, illustrent une autre facette de l'impact de l'industrialisation sur la démographie et le développement urbain. Les pays noirs étaient centrés sur les industries du charbon et du fer, qui ont été des catalyseurs essentiels de la révolution industrielle. L'explosion démographique dans ces régions était moins due à une augmentation du nombre d'ouvriers par mine ou usine qu'à l'émergence de nouvelles industries nécessitant une main-d'œuvre importante. La mécanisation, bien que progressant, ne remplaçait pas encore le besoin de travailleurs dans les mines de charbon et les usines sidérurgiques. Par exemple, bien que la machine à vapeur ait permis de ventiler les galeries et d'augmenter la productivité des mines, l'extraction du charbon restait un travail très laborieux nécessitant de nombreux ouvriers. L'augmentation démographique dans des villes comme Liège, où la population est passée de 50 000 à 400 000 habitants, témoigne de cette expansion industrielle. Les bassins houillers et sidérurgiques devenaient les centres d'attraction pour les travailleurs en quête d'emploi, ce qui entraînait une croissance rapide des villes environnantes. Ces travailleurs étaient souvent des migrants venus de la campagne ou d'autres régions moins industrialisées, attirés par les opportunités d'emploi créées par ces nouvelles industries. Ces villes industrielles croissaient à une vitesse impressionnante, souvent sans la planification ou les infrastructures nécessaires pour accueillir de manière adéquate leur nouvelle population. Cela se traduisait par des conditions de vie précaires, avec des logements surpeuplés et insalubres, des problèmes de santé publique et des tensions sociales croissantes. Ces défis allaient finalement conduire à des réformes urbaines et sociales dans les siècles suivants, mais pendant la révolution industrielle, ces régions étaient marquées par une transformation rapide et souvent chaotique.

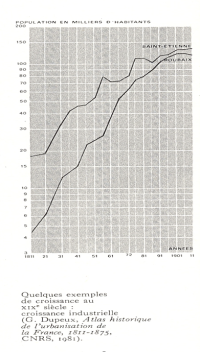

Le graphique que nous observons dépeint l'essor démographique notable de Saint-Étienne et Roubaix, deux cités emblématiques de l'épopée industrielle française, sur une période s'étendant de 1811 à 1911. Au fil du siècle, ces villes ont connu une augmentation considérable de leur population en raison de l'industrialisation galopante. À Roubaix, la croissance est particulièrement frappante. Connue pour son industrie textile florissante, la ville est passée de moins de 10 000 habitants au début du siècle à environ 150 000 à son terme. L'industrie textile, exigeant une abondante main-d'œuvre, a entraîné une migration massive des populations rurales vers Roubaix, transformant radicalement son paysage social et urbain. Saint-Étienne suit une courbe ascendante semblable, bien que ses chiffres restent inférieurs à ceux de Roubaix. En tant que centre stratégique pour la métallurgie et la fabrication d'armes, cette ville a aussi suscité une vaste demande en ouvriers spécialisés et non spécialisés, ce qui a contribué à son essor démographique. L'industrialisation a été le catalyseur d'un changement social majeur, traduit par la métamorphose de ces petites communes en centres urbains denses. Cette transformation n'a pas été sans difficultés : l'urbanisation rapide a engendré surpopulation, précarité du logement et défis sanitaires. La nécessité de développer des infrastructures adaptées est devenue évidente, afin de répondre aux besoins croissants des populations. Bien que la croissance de ces populations ait stimulé l'économie locale, elle a aussi soulevé des questions concernant la qualité de vie et les disparités sociales. L'évolution de Saint-Étienne et Roubaix est représentative de l'impact de l'industrialisation sur la transformation des petites communautés rurales en grands centres urbains modernes, avec leurs lots d'avantages et de défis.

L'industrialisation a conduit à une croissance rapide et désorganisée des villes et des bourgs industriels, ce qui a résulté en un contraste marqué avec les grandes villes qui se modernisaient parallèlement. Les villes comme Seraing en Belgique, qui s'est industrialisée rapidement grâce à ses usines sidérurgiques et ses mines, ont connu une augmentation considérable de leur population sans la planification urbaine nécessaire pour accompagner une telle expansion. Ces bourgades industrielles, tout en présentant une densité de population équivalente à celle des grandes villes, n'avaient souvent pas les infrastructures et les services correspondants. Leur croissance rapide avait plutôt les caractéristiques d'un village étendu, avec une organisation rudimentaire et des services publics insuffisants, particulièrement en matière d'hygiène publique et d'éducation. Le manque d'infrastructures et de services publics était d'autant plus problématique que la population augmentait très rapidement. Dans ces villes, le besoin en écoles primaires, en services de santé et en infrastructures de base dépassait largement la capacité des administrations locales à y répondre. Les finances des villes industrielles étaient souvent précaires : elles s'endettaient lourdement pour construire les écoles et autres infrastructures nécessaires, comme le montre l'exemple de Seraing, qui ne remboursa son dernier emprunt pour la construction d'écoles qu'en 1961. La faible assise fiscale de ces villes, due aux salaires modestes des ouvriers, limitait leur capacité à investir dans les améliorations nécessaires. Ainsi, pendant que les grandes villes commençaient à bénéficier des attributs de la modernité – eau courante, électricité, universités et administrations efficaces –, les villes industrielles luttaient pour fournir des services de base à leurs habitants. Cette situation reflète les inégalités sociales et économiques inhérentes à l'ère industrielle, où la prospérité et les progrès techniques coexistaient avec la précarité et l'insuffisance des conditions de vie pour une grande partie de la population ouvrière.

Conditions de logement et hygiène

La révolution industrielle a bouleversé les paysages urbains, et les villes textiles en sont un exemple marquant. Ces espaces, déjà densément peuplés avant l'industrialisation, ont dû rapidement s'adapter à une nouvelle vague d'afflux démographique. Cela a été dû principalement à la concentration de l'industrie textile dans des zones urbaines spécifiques, qui attirait des travailleurs de partout. Pour répondre à la pénurie de logements qui en résultait, les villes ont été contraintes de densifier l'habitat existant. Des étages supplémentaires étaient souvent ajoutés aux bâtiments, exploitant chaque mètre carré disponible, même au-dessus des ruelles étroites. Cette modification impromptue de l'infrastructure urbaine a créé des conditions de vie précaires, car ces constructions additionnelles n'étaient pas toujours réalisées avec les considérations de sécurité et de confort nécessaires. Les infrastructures de ces villes, telles que les systèmes d'assainissement, d'approvisionnement en eau et de gestion des déchets, étaient souvent insuffisantes pour faire face à l'augmentation rapide de la population. Les services de santé et d'éducation luttaient pour répondre à la demande croissante. Cette urbanisation rapide, parfois anarchique, a donné lieu à des conditions de vie difficiles, avec des conséquences à long terme sur la santé et le bien-être des habitants. Ces défis reflètent la tension entre le développement économique et les besoins sociaux dans les villes en pleine transformation durant la révolution industrielle. Les autorités de l'époque étaient souvent dépassées par l'ampleur des changements et luttaient pour financer et mettre en place les services publics nécessaires pour accompagner cette croissance démographique explosive.

Le Dr. Kuborn était un médecin qui a travaillé à Seraing, en Belgique, au début du XXe siècle. Il a été témoin direct des conséquences de l'industrialisation rapide sur les conditions de vie des ouvriers et leurs familles. Dr. Kuborn avait un intérêt professionnel, et peut-être personnel, dans les questions de santé publique et l'hygiène urbaine. Les médecins de cette époque commençaient à établir des liens entre la santé et l'environnement, notamment la manière dont les logements insalubres contribuaient à la propagation des maladies. Ils jouaient souvent un rôle clé dans la réforme des conditions de vie en plaidant pour l'amélioration de l'urbanisme, de l'assainissement et des normes de logement. Dr. Kuborn montrent était préoccupé par ces questions et qu'il a utilisé sa plateforme pour attirer l'attention sur les conditions insalubres dans lesquelles les ouvriers étaient contraints de vivre.

Dr. Kuborn dépeint l'état lamentable des logements ouvriers de l'époque. En parlant de Seraing, il rapporte : "On construisit des habitations telles quelles, insalubres le plus souvent, en dehors d’un plan général arrêté. Maisons basses, en contrebas du sol, sans air ni lumière ; une pièce au rez-de-chaussée, pas de pavé, pas de cave ; un grenier comme étage ; aération par un trou, muni d’un carreau de vitre fixé dans la toiture ; stagnation des eaux ménagères ; absence ou insuffisance des latrines ; encombrement et promiscuité". Il mentionne des maisons mal construites, manquant d'air frais, de lumière naturelle et des conditions sanitaires de base comme des latrines adéquates. Cette image illustre le manque de planification urbaine et le désintérêt pour le bien-être des travailleurs qui, en raison de la nécessité de loger une population ouvrière grandissante près des usines, étaient contraints de vivre dans des conditions déplorables.

La que Dr. Kuborn décrit : "C’est sur ces lieux insalubres, sur ces repaires infects, que les maladies épidémiques s’abattent comme l’oiseau de proie plonge sur sa victime. Le choléra nous l’a démontré, la grippe nous en rappelé le souvenir, et peut-être, le typhus nous donnera-t-il un de ces jours un troisième exemple", il met en évidence les conséquences désastreuses de ces mauvaises conditions de vie sur la santé des habitants. Dr. Kuborn fait le lien entre l'insalubrité des logements et la propagation de maladies épidémiques comme le choléra, la grippe et potentiellement le typhus. La métaphore de l'oiseau de proie s'abattant sur sa victime est puissante ; elle évoque la vulnérabilité des ouvriers qui sont comme des proies impuissantes face aux maladies proliférant dans leur environnement malsain.

Ces témoignages sont représentatifs des conditions de vie dans les villes industrielles européennes à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ils reflètent la réalité sombre de la Révolution industrielle, qui, malgré ses avancées technologiques et économiques, a souvent négligé les aspects humains et sociaux, conduisant à des problèmes de santé publique et à des inégalités sociales marquées. Ces citations appellent à une réflexion sur l'importance de l'aménagement urbain, du logement décent et de l'accès à des services de santé adéquats pour tous, des questions toujours d'actualité dans de nombreuses parties du monde.

Le développement des régions dites "pays noirs", fréquemment associé aux zones industrielles où l'exploitation minière du charbon et la sidérurgie étaient prédominantes, a souvent été rapide et désorganisé. Cette croissance anarchique a été le résultat d'une urbanisation accélérée, où la nécessité de loger une main-d'œuvre abondante et en constante augmentation l'emportait sur la planification urbaine et l'infrastructure. Dans de nombreux cas, les conditions de vie dans ces régions étaient extrêmement précaires. Les ouvriers et leurs familles étaient souvent logés dans des bidonvilles ou des logements construits à la hâte, avec peu de considération pour la durabilité, l'hygiène ou le confort. Ces habitations, souvent érigées sans fondations solides, étaient non seulement insalubres, mais aussi dangereuses, susceptibles de s'effondrer ou de devenir des foyers de maladies. La densité des constructions, le manque d'aération et de lumière, et l'absence d'infrastructures de base comme l'eau courante et les systèmes d'assainissement aggravent les problèmes de santé publique. Le coût de l'amélioration de ces zones était prohibitive, surtout en considérant leur étendue et la faible qualité des constructions existantes. Comme le soulignait le Dr. Kuborn dans ses observations sur Seraing, la mise en place de réseaux d'eau et d'assainissement nécessitait des investissements majeurs que les autorités locales étaient souvent incapables de financer. En effet, avec une base fiscale réduite due aux faibles salaires des ouvriers, ces communes avaient peu de moyens pour les investissements en infrastructure. Ainsi, ces communautés se retrouvaient prises dans un cercle vicieux : les infrastructures inadéquates entrainaient une dégradation de la santé publique et de la qualité de vie, ce qui à son tour décourageait les investissements et la planification urbaine nécessaires pour améliorer la situation. En fin de compte, la seule solution viable semblait souvent être de démolir les structures existantes et de reconstruire, un processus coûteux et perturbateur qui n'était pas toujours possible ou réalisé.

Les découvertes de Louis Pasteur au milieu du XIXe siècle concernant les microbes et l'importance de l'hygiène ont été fondamentales pour la santé publique. Toutefois, l'application de ces principes d'hygiène dans les zones urbaines industrialisées a été compliquée par plusieurs facteurs. Premièrement, l'urbanisation anarchique, avec un développement sans planification adéquate, a conduit à la création de logements insalubres et à l'absence d'infrastructures essentielles. La mise en place de canalisations d'eau et d'égouts dans des villes déjà densément construites était extrêmement difficile et coûteuse. Contrairement aux quartiers planifiés où un réseau efficace de canalisations peut desservir de nombreux habitants sur une petite superficie, les bidonvilles étalés nécessitaient des kilomètres de tuyauterie pour relier chaque logement dispersé. Deuxièmement, les affaissements de terrain dus aux exploitations minières souterraines abandonnées posaient des risques considérables pour l'intégrité des nouvelles infrastructures. Les canalisations pouvaient être facilement endommagées ou détruites par ces mouvements de terrain, anéantissant ainsi les efforts et les investissements réalisés pour améliorer l'hygiène. Troisièmement, la pollution atmosphérique exacerbait encore davantage les problèmes sanitaires. Les fumées des usines et des fourneaux recouvraient littéralement les villes d'une couche de suie et de polluants, ce qui non seulement rendait l'air malsain à respirer mais contribuait aussi à la dégradation des bâtiments et des infrastructures. Tous ces éléments confirment la difficulté d'instaurer des normes d'hygiène et de santé publique dans des environnements urbains industriels déjà établis, surtout quand ils ont été développés de manière hâtive et sans une vision à long terme. Cela souligne l'importance de la planification urbaine et de la prévision dans la gestion des villes, notamment dans le contexte d'un développement industriel rapide.

L'Allemagne, en tant que "tard venue" dans la révolution industrielle, a eu l'avantage d'observer et d'apprendre des erreurs et des défis rencontrés par ses voisins tels que la Belgique et la France. Cela lui a permis d'adopter une approche plus méthodique et planifiée à l'industrialisation, en particulier en ce qui concerne le logement ouvrier et l'urbanisme. Les autorités allemandes ont mis en œuvre des politiques qui favorisaient la construction de logements de meilleure qualité pour les ouvriers, ainsi que l'aménagement de rues plus larges et mieux organisées. Cela contrastait avec les conditions souvent chaotiques et insalubres des villes industrielles ailleurs, où la croissance rapide et non réglementée avait conduit à des quartiers surpeuplés et mal équipés. Un aspect clé de l'approche allemande a été l'engagement envers des politiques sociales plus progressistes, qui reconnaissaient l'importance du bien-être des travailleurs pour la productivité économique globale. Les entreprises industrielles allemandes ont souvent pris l'initiative de construire des logements pour leurs employés, avec des installations telles que des jardins, des bains et des laveries, qui contribuaient à la santé et au confort des ouvriers. De plus, la législation sociale en Allemagne, comme les lois sur l'assurance maladie, l'assurance accident et l'assurance retraite, introduites sous le chancelier Otto von Bismarck dans les années 1880, a contribué à établir un filet de sécurité pour les travailleurs et leurs familles. Ces efforts pour améliorer le logement et les conditions de vie des ouvriers, conjugués à une législation sociale préventive, ont aidé l'Allemagne à éviter certains des pires effets de l'industrialisation rapide. Cela a également jeté les bases pour une société plus stable et pour le rôle de l'Allemagne en tant que puissance industrielle majeure dans les années suivantes.

Une alimentation déficiente et des salaires bas

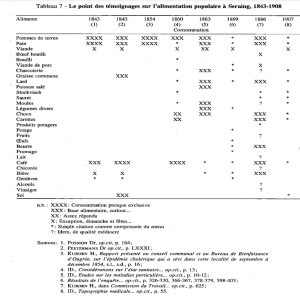

Le tableau présenté offre une fenêtre historique sur les habitudes alimentaires à Seraing, en Belgique, de 1843 à 1908. Chaque colonne correspond à une année ou période spécifique, et la consommation des différents aliments est codifiée de manière à indiquer leur prévalence dans l'alimentation locale. Les codes varient de "XXXX" pour une consommation quasi exclusive, jusqu'à "X" pour une consommation moindre. Un astérisque "*" signale une simple mention de l'aliment, tandis que les annotations telles que "Accessoire" ou "Exception, fête..." suggèrent une consommation occasionnelle ou liée à des événements particuliers. Des points d'interrogation "?" sont utilisés lorsque la consommation est incertaine ou non documentée, et la mention "de qualité médiocre" laisse supposer une moindre qualité des produits à certains moments. L'analyse de ce tableau révèle plusieurs aspects notables de l'alimentation de l'époque. Les pommes de terre et le pain apparaissent comme des éléments fondamentaux, reflétant leur rôle central dans l'alimentation des classes laborieuses en Europe durant cette période. La viande, avec une présence notable de bœuf bouilli et de charcuterie, est consommée de façon moins régulière, ce qui peut indiquer des variations de revenu ou des préférences alimentaires saisonnières. Le café et la chicorée semblent gagner en popularité, ce qui pourrait correspondre à une augmentation de la consommation de stimulants pour faire face à de longues heures de travail. La mention de graisses comme le lard et la graisse commune témoigne d'une alimentation riche en calories, essentielle pour soutenir le travail physique exigeant de l'époque. La consommation d'alcool est incertaine vers la fin de la période étudiée, suggérant des changements dans les habitudes de consommation ou peut-être dans la disponibilité des boissons alcoolisées. Les fruits, le beurre et le lait montrent une variabilité qui pourrait refléter les fluctuations de l'approvisionnement ou des préférences alimentaires au fil du temps. L'évolution des habitudes alimentaires indiquée par ce tableau peut être liée aux transformations socio-économiques majeures de la période, telles que l'industrialisation et l'amélioration des infrastructures de transport et de distribution. Cela suggère également une possible amélioration du niveau de vie et des conditions sociales au sein de la communauté de Seraing, bien que cela nécessiterait une analyse plus approfondie pour être confirmé. Dans l'ensemble, ce tableau est un document précieux pour comprendre la culture alimentaire dans une ville industrielle et peut donner des indications sur l'état de santé et la qualité de vie de ses résidents à l'aube de la révolution industrielle.

L'émergence des marchés dans les villes industrielles au XIXe siècle fut un processus lent et souvent chaotique. Dans ces villes nouvellement formées ou en rapide expansion à cause de l'industrialisation, la structure commerciale peinait à suivre le rythme de la croissance démographique et de l'afflux des travailleurs. Les épiciers et les commerçants étaient rares et, en raison de leur rareté et de l'absence de concurrence, ils pouvaient se permettre de fixer des prix élevés pour les denrées alimentaires et les biens de consommation courants. Cette situation avait un impact direct sur les ouvriers, dont la majorité vivait déjà dans des conditions précaires, avec des salaires souvent insuffisants pour couvrir leurs besoins de base. L'exploitation des ouvriers par les commerçants se manifestait par des pratiques de prix abusifs qui entraînaient l'endettement des travailleurs. Cette précarité économique était exacerbée par la faiblesse des salaires et la vulnérabilité face aux aléas économiques et sanitaires. Dans ce contexte, les entreprises cherchaient des solutions pour pallier le manque de services et de commerces, et pour assurer un certain contrôle sur leur main-d'œuvre. Une de ces solutions fut le système du truck (truck-system), un système de paiement en nature où une partie du salaire des ouvriers était versée sous forme de denrées alimentaires ou de biens de consommation domestiques. L'entreprise achetait ces produits en gros et les redistribuait à ses employés, souvent à des prix déterminés par elle-même. Ce système avait l'avantage pour l'entreprise de fidéliser et de contrôler sa main-d'œuvre, tout en garantissant un débouché pour certains produits. Toutefois, le truck-system avait des inconvénients majeurs pour les travailleurs. Il limitait leur liberté de choix en matière de consommation et les rendait dépendants de l'entreprise pour leurs besoins essentiels. De plus, la qualité des biens fournis pouvait être médiocre, et les prix fixés par l'entreprise étaient souvent élevés, ce qui aggravait encore l'endettement des ouvriers. La mise en place de ce système souligne l'importance de l'entreprise dans la vie quotidienne des travailleurs de l'époque et illustre les difficultés de ces derniers à accéder à des biens de consommation de manière autonome. Cela reflète également la dimension sociale et économique du travail industriel, où l'entreprise n'est pas seulement un lieu de production mais aussi un acteur central dans la vie des ouvriers, influençant leur alimentation, leur logement et leur santé.

La perception de l'ouvrier comme immature au XIXe siècle est une facette de la mentalité paternaliste de l'époque, où les propriétaires d'usines et les élites sociales croyaient souvent que les travailleurs n'avaient ni la discipline ni la sagesse pour gérer leur propre bien-être, en particulier en ce qui concerne les finances. Cette vision était renforcée par des préjugés de classe et par l'observation des difficultés des ouvriers à s'élever au-dessus des conditions de pauvreté et de l'environnement souvent misérable dans lequel ils vivaient. En réponse à cette perception, ainsi qu'aux conditions de vie abjectes des travailleurs, un débat s'est engagé sur la nécessité d'un salaire minimum qui permettrait aux ouvriers de subvenir à leurs besoins sans tomber dans ce que les élites considéraient comme des comportements dépravés (la "débauche"). La débauche, dans ce contexte, pourrait inclure l'alcoolisme, le jeu, ou d'autres activités jugées improductives ou nuisibles à l'ordre social et à la moralité. L'idée derrière le salaire minimum était de fournir une sécurité financière de base qui pourrait, théoriquement, encourager les travailleurs à mener une vie plus stable et "morale". Il était supposé que si les travailleurs avaient suffisamment d'argent pour vivre, ils seraient moins enclins à dépenser leur argent de manière irresponsable. Cependant, cette approche ne prenait pas toujours en compte les réalités complexes de la vie ouvrière. Les bas salaires, les longues heures de travail et les conditions de vie difficiles pouvaient conduire à des comportements que les élites considéraient comme de la débauche, mais qui pouvaient être des moyens pour les ouvriers de faire face à la dureté de leur existence. Le mouvement pour un salaire minimum peut être vu comme une reconnaissance précoce des droits des travailleurs et un pas vers la réglementation du travail, bien qu'il fût aussi teinté de condescendance et de contrôle social. Ce débat a jeté les bases des discussions ultérieures sur les droits des travailleurs, la législation du travail, et la responsabilité sociale des entreprises qui ont continué à évoluer bien après le XIXe siècle.

La loi d'Engel, du nom de l'économiste allemand Ernst Engel, est une observation empirique qui souligne une relation inverse entre le revenu d'un ménage et la proportion de celui-ci dépensée pour la nourriture. Selon cette loi, plus un ménage est pauvre, plus il doit consacrer une grande part de ses ressources limitées à des besoins essentiels comme la nourriture, parce que ces dépenses sont incompressibles et ne peuvent être réduites au-delà d'un certain point sans affecter la survie. Cette loi est devenue un indicateur important pour mesurer la pauvreté et le niveau de vie. Si un ménage consacre une grande partie de son budget à l'alimentation, cela indique souvent un niveau de vie bas, car il reste peu pour d'autres aspects de la vie tels que le logement, la santé, l'éducation et les loisirs. Au XIXe siècle, dans le contexte de la révolution industrielle, beaucoup d'ouvriers vivaient dans des conditions de pauvreté et leurs salaires étaient si bas qu'ils ne pouvaient pas payer d'impôts. Cela reflétait non seulement l'étendue de la pauvreté, mais également le manque de moyens financiers des gouvernements pour améliorer les infrastructures et les services publics, car une base fiscale plus large est souvent nécessaire pour financer de tels développements. Avec le temps, à mesure que la révolution industrielle progressait et que les économies se développaient, les salaires réels commencèrent lentement à augmenter. Cela fut en partie dû à l'augmentation de la productivité grâce à de nouvelles technologies et à la mécanisation, mais aussi en raison des luttes et des revendications des ouvriers pour de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés. Ces changements ont contribué à une meilleure répartition de la richesse et à une réduction de la part des dépenses consacrées à l'alimentation, reflétant une amélioration du niveau de vie général.

La loi ne stipule pas que les dépenses alimentaires diminuent en valeur absolue avec l'augmentation du revenu, mais plutôt que leur part relative dans le budget total diminue. Ainsi, une personne ou un ménage plus aisé peut absolument dépenser plus en termes absolus sur la nourriture que quelqu'un de moins aisé, tout en consacrant une plus petite proportion de son budget total à cette catégorie de dépenses. Par exemple, une famille à faible revenu pourrait dépenser 50% de son revenu total en nourriture, alors qu'une famille aisée pourrait n'en dépenser que 15%. Cependant, en termes de montant réel, la famille aisée peut dépenser plus sur la nourriture que la famille à faible revenu simplement parce que son revenu total est plus élevé. Cette observation est importante car elle permet d'analyser et de comprendre les habitudes de consommation en fonction des revenus, ce qui peut être crucial pour la formulation de politiques économiques et sociales, en particulier celles liées à la fiscalité, aux subventions alimentaires, et aux programmes d'aide sociale. Cela fournit également des informations précieuses sur la structure socio-économique de la population et sur les changements dans les modes de vie au fur et à mesure que le niveau de vie s'améliore.

Le jugement ultime : la mortalité des populations industrielles

Le paradoxe de la croissance

L'ère de la révolution industrielle et de l'expansion économique qui s'est déroulée au XIXe siècle a été une période de transformations profondes et contrastées. D'un côté, il y a eu une croissance économique significative et un progrès technique sans précédent. D'un autre côté, cela s'est souvent traduit par des conditions de vie extrêmement difficiles pour les ouvriers dans les centres urbains en expansion rapide. Il faut mettre en lumière une réalité sombre de cette période: l'urbanisation rapide et non réglementée (ce que certains appellent "urbanisation sauvage") a conduit à des conditions de vie insalubres. Les villes industrielles, qui se sont développées à un rythme effréné pour loger une main-d'œuvre toujours plus nombreuse, étaient souvent dépourvues d'infrastructures adéquates pour l'assainissement et l'accès à l'eau potable, ce qui a entraîné la propagation de maladies et une baisse de l'espérance de vie. Dans des villes comme les villes anglaises du début du XIXe siècle, Le Creusot en France dans les années 1840, la région de la Belgique orientale autour des années 1850-1860, ou Bilbao en Espagne au tournant du XXe siècle - l'industrialisation s'est accompagnée de conséquences humaines dévastatrices. Les travailleurs et leurs familles, souvent entassés dans des logements surpeuplés et précaires, étaient exposés à un environnement toxique, tant au travail qu'à la maison, avec une espérance de vie tombant à des niveaux aussi bas que 30 ans, reflétant les conditions de travail et de vie éprouvantes. Ce contraste entre les zones urbaines et rurales était également marqué. Alors que les villes industrielles souffraient, les campagnes pouvaient connaître des améliorations de la qualité de vie grâce à une meilleure répartition des ressources issues de la croissance économique et à un environnement moins concentré et moins pollué. Cette période de l'histoire illustre de manière poignante les coûts humains associés à un développement économique rapide et non réglementé. Elle souligne l'importance de politiques équilibrées qui favorisent la croissance tout en protégeant la santé et le bien-être des citoyens.

Les origines du syndicalisme remontent à l'époque de la révolution industrielle, une période marquée par une transformation radicale des conditions de travail. Face à des journées laborieuses, prolongées, et souvent dans des environnements dangereux ou insalubres, les travailleurs ont commencé à s'unir pour défendre leurs intérêts communs. Ces premiers syndicats, fréquemment contraints d'opérer dans la clandestinité en raison de législations restrictives et d'une forte opposition patronale, se sont érigés en champions de la cause ouvrière, avec pour objectif l'amélioration concrète des conditions de vie et de travail de leurs membres. La lutte syndicale s'est articulée autour de plusieurs axes fondamentaux. Premièrement, la réduction des horaires de travail excessifs et l'amélioration des conditions d'hygiène en milieu industriel étaient des revendications centrales. Deuxièmement, les syndicats se sont battus pour obtenir des salaires permettant non seulement de survivre mais aussi de vivre avec un minimum de confort. En outre, ils se sont efforcés d'assurer une certaine stabilité de l'emploi, protégeant ainsi les ouvriers des licenciements arbitraires et des risques professionnels évitables. Enfin, les syndicats ont lutté pour la reconnaissance de droits fondamentaux, tels que la liberté d'association et le droit de grève. Malgré l'adversité et les résistances, ces mouvements ont peu à peu obtenu des avancées législatives qui ont commencé à réguler le monde du travail, posant les jalons d'une amélioration progressive des conditions laborieuses de l'époque. Ainsi, les premiers syndicats ont non seulement façonné le paysage social et économique de leur temps, mais ont également préparé le terrain pour le développement des organisations syndicales contemporaines, acteurs toujours influents dans la défense des droits des travailleurs à travers le monde.

La faible mortalité adulte dans les villes industrielles, en dépit de conditions de vie précaires, peut s'expliquer par un phénomène de sélection naturelle et sociale. Les ouvriers migrants venus des campagnes pour travailler dans les usines étaient souvent ceux qui disposaient de la meilleure santé et de la plus grande résilience, qualités nécessaires pour entreprendre un tel changement de vie et supporter les rigueurs du travail industriel. Ces adultes, donc, représentaient un sous-ensemble de la population rurale caractérisé par une plus grande force physique et une audace supérieure à la moyenne. Ces traits étaient avantageux pour survivre dans un milieu urbain où les conditions de travail étaient dures et les risques sanitaires élevés. Par contre, les enfants et les jeunes, plus vulnérables de par leur développement incomplet et leur manque d'immunité face aux maladies urbaines, souffraient davantage et étaient donc plus susceptibles de succomber prématurément. D'un autre côté, les adultes qui survivaient aux premières années de travail en ville pouvaient développer une certaine résistance aux conditions de vie urbaines. Cela ne veut pas dire qu'ils ne souffraient pas des effets néfastes de l'environnement insalubre et des exigences épuisantes du travail en usine ; mais leur capacité à persévérer malgré ces défis se traduisait par une mortalité relativement faible par rapport aux jeunes populations plus fragiles. Cette dynamique est un exemple de la façon dont les facteurs sociaux et environnementaux peuvent influencer les schémas de mortalité au sein d'une population. Cela met aussi en lumière la nécessité des réformes sociales et de l'amélioration des conditions de travail, particulièrement pour protéger les segments les plus vulnérables de la société, notamment les enfants.

L’environnement plus que le travail

L'observation que l'environnement a eu un impact meurtrier plus important que le travail lui-même pendant la révolution industrielle met en évidence les conditions extrêmes dans lesquelles vivaient les travailleurs de l'époque. Bien que le travail en usine ait été extrêmement difficile, avec de longues heures, un travail répétitif et dangereux, et peu de mesures de sécurité, c'est souvent l'environnement domestique et urbain qui a été le plus létal. Les conditions de logement insalubres, caractérisées par une surpopulation, un manque de ventilation, une faible ou aucune infrastructure d'élimination des déchets et des systèmes d'égout déficients, ont conduit à des taux élevés de maladies contagieuses. Des maladies comme le choléra, la tuberculose, et la typhoïde se répandaient rapidement dans ces conditions. En outre, la pollution de l'air due à la combustion de charbon dans les usines et les foyers a contribué à des problèmes respiratoires et à d'autres problèmes de santé. Les rues étroites et surpeuplées, l'absence de zones vertes et d'espaces publics propres, et l'accès limité à de l'eau potable propre exacerbèrent les problèmes de santé publique. L'impact de ces conditions environnementales délétères était souvent immédiat et visible, menant à des épidémies et des taux de mortalité élevés, particulièrement chez les enfants et les personnes âgées, qui étaient moins capables de résister aux maladies. Cela a mis en évidence le besoin critique de réformes sanitaires et environnementales, telles que l'amélioration de l'habitat, l'introduction de lois sur la santé publique, et la création d'infrastructures d'assainissement, pour améliorer la qualité de vie et la santé des populations urbaines.

La loi Le Chapelier, du nom de l'avocat et homme politique français Isaac Le Chapelier qui la proposa, est une loi emblématique de l'époque post-révolutionnaire en France. Promulguée en 1791, cette loi visait à supprimer les corporations de l'Ancien Régime ainsi que toute forme d'associations professionnelles ou de groupements d'ouvriers et d'artisans. Le contexte historique est important pour comprendre les motifs de cette loi. La Révolution française avait comme l'un de ses objectifs la destruction des structures féodales et des privilèges, y compris ceux liés aux guildes et aux corporations, qui contrôlaient l'accès aux métiers et pouvaient fixer les prix et les normes de production. Dans cet esprit d'abolition des privilèges, la loi Le Chapelier visait à libéraliser le travail et à promouvoir une forme d'égalité devant le marché. La loi interdisait aussi les coalitions, c'est-à-dire les ententes entre ouvriers ou employeurs pour fixer les salaires ou les prix. En ce sens, elle s'opposait aux premiers mouvements de solidarité ouvrière qui pouvaient menacer la liberté du commerce et de l'industrie prônée par les révolutionnaires. Cependant, en interdisant toute forme d'association entre ouvriers, la loi a également eu pour effet de limiter sévèrement la capacité des travailleurs à défendre leurs intérêts et à améliorer leurs conditions de travail. Les syndicats ne se développeront légalement en France qu'à partir de la loi Waldeck-Rousseau en 1884, qui revient sur l'interdiction des coalitions ouvrières et autorise la création de syndicats.

L'immigration vers les bassins industriels au XIXe siècle fut souvent un phénomène de sélection naturelle où les plus robustes et les plus aventureux quittaient leurs campagnes natales pour chercher de meilleures opportunités économiques. Ces individus, par leur constitution plus solide, avaient une espérance de vie un peu supérieure à celle de la moyenne, malgré les conditions de travail extrêmes et l'usure physique prématurée qu'ils subissaient dans les usines et les mines. La vieillesse précoce était une conséquence directe de la pénibilité du travail industriel. La fatigue chronique, les maladies professionnelles, et l'exposition à des conditions dangereuses faisaient que les travailleurs "vieillissaient" plus vite physiquement et souffraient de problèmes de santé qui s'apparentent normalement à ceux de personnes plus âgées. Pour les enfants des familles ouvrières, la situation était encore plus tragique. Leur vulnérabilité aux maladies, accentuée par des conditions sanitaires déplorables, augmentait dramatiquement le risque de mortalité infantile. La contamination de l'eau potable était une cause majeure de maladies telles que la dysenterie et le choléra, qui entraînaient déshydratation et diarrhées mortelles, particulièrement chez les jeunes enfants. De plus, la conservation des aliments était un problème majeur. Les produits frais comme le lait, qui devaient être transportés depuis la campagne jusqu'aux villes, se détérioraient rapidement sans les techniques de réfrigération modernes, exposant les consommateurs à des risques d'intoxication alimentaire. Cela était particulièrement dangereux pour les enfants, dont le système immunitaire en développement les rendait moins résistants aux infections alimentaires. Ainsi, malgré la robustesse des adultes migrants, les conditions environnementales et professionnelles dans les zones industrielles contribuaient à un taux de mortalité élevé, en particulier parmi les populations les plus vulnérables telles que les enfants.

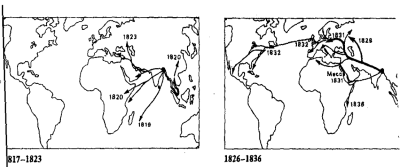

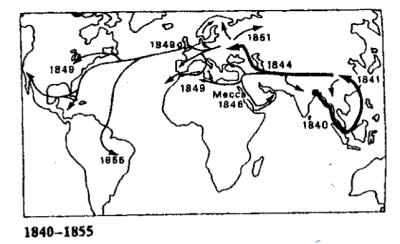

Les épidémies de choléra

Le choléra est un exemple frappant de la façon dont les maladies infectieuses peuvent se propager à l'échelle mondiale, favorisées par les mouvements de population et le commerce international. Au XIXe siècle, les pandémies de choléra ont illustré la connectivité croissante du monde, mais aussi les limites de la compréhension médicale et de la santé publique de l'époque. La propagation du choléra a commencé avec la colonisation britannique en Inde. La maladie, qui est causée par la bactérie Vibrio cholerae, a été transportée par des navires marchands et des mouvements de troupes, suivant les grandes routes commerciales et militaires de l'époque. L'accroissement des échanges internationaux et la densification des réseaux de transport ont permis au choléra de s'étendre rapidement à travers le monde. Entre 1840 et 1855, lors de la première pandémie mondiale de choléra, la maladie a suivi un itinéraire depuis l'Inde vers d'autres parties de l'Asie, la Russie, et finalement l'Europe et les Amériques. Ces pandémies ont frappé des villes entières, entraînant des morts massives et exacerbant la peur et la stigmatisation des étrangers, en particulier ceux d'origine asiatique, perçus à l'époque comme les vecteurs de la maladie. Cette stigmatisation a été alimentée par des sentiments de supériorité culturelle et des notions de « barbarie » attribuées aux sociétés non européennes. En Europe, ces idées ont souvent été utilisées pour justifier le colonialisme et les politiques impérialistes, en se basant sur l'argument que les Européens apportaient la « civilisation » et la « modernité » à des parties du monde considérées comme arriérées ou barbares. Le choléra a également stimulé des avancées importantes dans le domaine de la santé publique. Par exemple, c'est en étudiant les épidémies de choléra que le médecin britannique John Snow a pu démontrer, dans les années 1850, que la maladie se propageait par l'eau contaminée, une découverte qui a conduit à des améliorations significatives dans les systèmes d'eau potable et d'assainissement.

La croissance économique et les changements sociaux en Europe durant le XIXe siècle ont été accompagnés de peurs et d'incertitudes quant aux conséquences de la modernisation. Avec l'urbanisation rapide, l'essor de la densité de population dans les villes et les conditions souvent insalubres, les sociétés européennes ont été confrontées à de nouveaux risques sanitaires. La théorie selon laquelle la modernité permettait aux individus « faibles » de survivre était largement répandue et reflétait une compréhension du monde influencée par les idées darwiniennes de survie des plus aptes. Cette perspective a renforcé les craintes d'une possible « dégénérescence » de la population si les maladies infectieuses devaient se répandre parmi ceux qui étaient jugés moins résistants. La médiatisation des épidémies a joué un rôle crucial dans la perception publique des risques sanitaires. Les nouvelles de l'arrivée du choléra ou des premières victimes de la maladie dans une ville particulière étaient souvent accompagnées d'un sentiment d'urgence et d'angoisse. Les journaux et les feuilles volantes de l'époque diffusaient ces informations, exacerbant la peur et parfois la panique au sein de la population. La maladie a également mis en évidence les inégalités sociales criantes. Le choléra frappait de manière disproportionnée les pauvres, qui vivaient dans des conditions plus précaires et n'avaient pas les moyens d'assurer une bonne hygiène ou de se procurer une alimentation adéquate. Cette différence de mortalité entre les classes sociales a souligné l'importance des déterminants sociaux de la santé. Quant à la résistance au choléra grâce à une alimentation riche, l'idée que les acides gastriques tuent le virus du choléra est partiellement vraie dans le sens où un pH gastrique normal est un facteur de défense contre la colonisation par le vibrio cholerae. Cependant, ce n'est pas une question de consommation de viande versus pain et pommes de terre. En réalité, les personnes qui souffraient de malnutrition ou de faim étaient plus vulnérables aux maladies, car leur système immunitaire était affaibli et leurs défenses naturelles contre les infections étaient moins efficaces. Il est important de souligner que le choléra n'est pas causé par un virus, mais par une bactérie, et que la survie du micro-organisme dans l'estomac dépend de divers facteurs, y compris la charge infectieuse ingérée et l'état de santé général de la personne. Ces épidémies ont forcé les gouvernements et les sociétés à porter une attention accrue à la santé publique, menant à des investissements dans l'amélioration des conditions de vie, l'assainissement et les infrastructures d'eau potable, et finalement à la réduction de l'impact de telles maladies.

Les grandes épidémies qui ont frappé la France et d'autres parties de l'Europe après les révolutions de 1830 et 1848 ont eu lieu dans un contexte de profonds bouleversements politiques et sociaux. Ces maladies ravageuses ont souvent été perçues par les classes défavorisées comme des fléaux exacerbés, voire provoqués, par les conditions de vie misérables dans lesquelles elles étaient contraintes de vivre, souvent à proximité des centres urbains en pleine expansion et industrialisation. Dans un tel climat, il n'est pas surprenant que la suspicion et la colère des classes laborieuses se soient dirigées contre la bourgeoisie, accusée de négligence, voire de malveillance. Les théories du complot telles que l'accusation selon laquelle les bourgeois cherchaient à "empoisonner" ou à réprimer la "fureur populaire" par le biais de maladies ont pu trouver un écho dans une population désespérée et cherchant des explications à sa souffrance. En Russie, sous le règne du tsar, des manifestations déclenchées par la détresse provoquée par des épidémies ont été réprimées par l'armée. Ces événements reflètent la tendance des autorités de l'époque à répondre par la force aux troubles sociaux, souvent sans adresser les causes profondes du mécontentement, comme la pauvreté, l'insécurité sanitaire et le manque d'accès aux services de base. Ces épidémies ont mis en évidence les liens entre les conditions de santé et les structures sociales et politiques. Elles ont montré que les problèmes de santé publique ne pouvaient être dissociés des conditions de vie des populations, en particulier de celles des classes les plus démunies. Face à ces crises sanitaires, la pression montait sur les gouvernements pour qu'ils améliorent les conditions de vie, investissent dans des infrastructures sanitaires et mettent en place des politiques de santé publique plus efficaces. Ces périodes d'épidémies ont donc également joué un rôle catalyseur dans l'évolution de la pensée politique et sociale, soulignant la nécessité d'une plus grande égalité et d'une meilleure prise en charge des citoyens par les États.

Les médecins du XIXe siècle se trouvaient souvent au cœur des crises sanitaires, agissant en tant que figures de confiance et de savoir. Ils étaient perçus comme des piliers de la communauté, notamment en raison de leur engagement auprès des malades et de leur formation scientifique, acquise dans des établissements d'enseignement supérieur. Ces professionnels de la santé avaient une grande influence et leur conseil était généralement respecté par la population. Avant que Louis Pasteur ne révolutionne la médecine avec la théorie des germes en 1885, la compréhension des maladies infectieuses était très limitée. Les médecins de l'époque ne connaissaient pas l'existence des virus et des bactéries comme agents pathogènes. Malgré cela, ils n'étaient pas pour autant dénués de logique ou de méthode dans leur pratique. Lorsqu'ils étaient confrontés à des maladies telles que le choléra, les médecins utilisaient les connaissances et les techniques disponibles à l'époque. Par exemple, ils observaient attentivement l'évolution des symptômes et adaptaient leur traitement en conséquence. Ils essayaient de réchauffer les patients durant la phase "froide" du choléra, caractérisée par une peau froide et bleuâtre due à la déshydratation et à la baisse de la circulation sanguine. Ils s'efforçaient aussi de fortifier le corps avant l'arrivée de la "dernière phase" de la maladie, souvent marquée par une extrême faiblesse, qui pouvait conduire à la mort. Les médecins utilisaient également des méthodes telles que la saignée ou les purges, qui étaient fondées sur des théories médicales de l'époque mais qui sont aujourd'hui considérées comme non efficaces voire nuisibles. Cependant, malgré les limitations de leur pratique, leur dévouement à soigner et à observer avec rigueur les effets de leurs traitements témoignait de leur volonté de combattre la maladie avec les outils dont ils disposaient. L'approche empirique des médecins de cette époque a contribué à l'accumulation des connaissances médicales qui, par la suite, ont été transformées et affinées avec l'avènement de la microbiologie et d'autres sciences médicales modernes.

Georges-Eugène Haussmann, connu sous le nom de Baron Haussmann, a orchestré une transformation radicale de Paris sous le Second Empire, sous le règne de Napoléon III. Sa tâche était de remédier aux problèmes pressants de la capitale française, qui souffrait d'une surpopulation extrême, de conditions sanitaires déplorables et d'un enchevêtrement de ruelles issues du Moyen Âge qui ne répondaient plus aux besoins de la ville moderne. La stratégie d'Haussmann pour revitaliser Paris était globale. Il a d'abord pris des mesures pour assainir la ville. Avant ses réformes, Paris luttait contre des fléaux tels que le choléra, exacerbés par des rues étroites et un système d'égouts déficient. Il a introduit un système d'égouts innovant qui a considérablement amélioré la santé publique. Ensuite, Haussmann s'est concentré sur l'amélioration des infrastructures en établissant un réseau de larges avenues et de boulevards. Ces nouvelles voies n'étaient pas seulement esthétiques mais fonctionnelles, améliorant la circulation de l'air et de la lumière et facilitant les déplacements. En parallèle, Haussmann a repensé l'urbanisme de la ville. Il a créé des espaces harmonieux avec des parcs, des places et des alignements de façades, qui ont donné à Paris son aspect caractéristique que nous connaissons aujourd'hui. Toutefois, ce processus a eu des répercussions sociales importantes, notamment le déplacement des populations les plus pauvres vers la périphérie. Les travaux de rénovation ont conduit à la destruction de nombreux petits commerces et habitations précaires, poussant ainsi les classes défavorisées à s'installer en banlieue. Ces changements ont provoqué des réactions mitigées parmi les Parisiens de l'époque. Alors que la bourgeoisie pouvait craindre les troubles sociaux et voyait avec appréhension la présence de ce qu'elle considérait comme des "classes dangereuses", l'ambition d'Haussmann était également de rendre la ville plus attrayante, plus sûre et mieux adaptée à l'époque. Néanmoins, le coût et les conséquences sociales des travaux d'Haussmann ont été source de controverses et de débats politiques intenses.

La « question sociale »

Au cours du XIXe siècle, avec l'ascension du capitalisme industriel, les structures sociales subissent des changements radicaux, déplaçant l'ancienne hiérarchie basée sur la noblesse et le sang par une hiérarchie axée sur le statut social et la richesse. Une nouvelle élite bourgeoise émerge, composée d'individus qui, ayant réussi dans le monde des affaires, acquièrent la richesse et le crédit social jugés nécessaires pour gouverner le pays. Cette élite représente une minorité qui, pour un temps, détient le monopole du droit de vote, étant considérée comme la plus apte à prendre des décisions pour le bien de la nation. Les ouvriers, en revanche, sont souvent perçus de manière paternaliste, comme des enfants incapables de gérer leurs propres affaires ou de résister aux tentations de l'ivresse et d'autres vices. Cette vision est renforcée par les théories morales et sociales de l'époque qui mettent l'accent sur la tempérance et la responsabilité individuelle. La peur du choléra, une maladie épouvantable et mal comprise, alimente un ensemble de croyances populaires, y compris l'idée que le stress ou la colère pourraient induire la maladie. Cette croyance a contribué à un calme relatif dans les classes ouvrières, qui se méfiaient des émotions fortes et de leur potentiel à engendrer des fléaux. En l'absence d'une compréhension scientifique des causes de telles maladies, les théories abondent, certaines relevant du mythe ou de la superstition. Dans cet environnement, la bourgeoisie développe une forme de paranoïa à l'égard des banlieues ouvrières. Les périphéries urbaines, souvent surpeuplées et insalubres, sont vues comme des foyers de maladie et de désordre, menaçant la stabilité et la propreté des centres urbains plus aseptisés. Cette crainte est accentuée par le contraste entre les conditions de vie de l'élite bourgeoise et celles des ouvriers, ainsi que par la menace perçue que représentent les rassemblements et les révoltes populaires pour l'ordre établi.

Buret était un observateur attentif des conditions de vie de la classe ouvrière au XIXe siècle, et son analyse reflète les inquiétudes et les critiques sociales de cette époque marquée par la Révolution industrielle et l'urbanisation rapide : « Si vous osez pénétrer dans les quartiers maudits où [la population ouvrière] habite, vous verrez à chaque pas des hommes et des femmes flétries par le vice et par la misère, des enfants à demi nus qui pourrissent dans la saleté et étouffent dans des réduits sans jour et sans air. Là, au foyer de la civilisation, vous rencontrerez des milliers d’hommes retombés, à force d’abrutissement, dans la vie sauvage ; là, enfin, vous apercevrez la misère sous un aspect si horrible qu’elle vous inspirera plus de dégoût que de pitié, et que vous serez tenté de la regarder comme le juste châtiment d’un crime [...]. Isolés de la nation, mis en dehors de la communauté sociale et politique, seuls avec leurs besoins et leurs misères, ils s’agitent pour sortir de cette effrayante solitude, et, comme les barbares auxquels on les a comparés, ils méditent peut-être une invasion. »