« Principes et Dilemmes des Biens Publics dans l'Économie de Marché » : différence entre les versions

Balises : Révoqué Éditeur visuel |

Balises : Révoqué Éditeur visuel |

||

| Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||

== La non-exclusion == | == La non-exclusion == | ||

Il existe des biens pour lesquels il est difficile, voire impossible, d'exclure quelqu'un de leur consommation. Cette caractéristique est appelée la non-exclusion dans la consommation et elle est associée aux biens publics. | |||

Dans le cas des biens publics, une fois qu'ils sont fournis, il est difficile de restreindre l'accès ou d'exclure certains individus de les consommer, qu'ils aient contribué financièrement ou non. Cela est dû à la nature du bien lui-même ou aux coûts associés à l'exclusion. Par exemple, prenons le cas d'un feu d'artifice public. Une fois que le feu d'artifice est lancé et visible par le public, il est pratiquement impossible d'exclure certaines personnes de le regarder. Même si une personne n'a pas contribué financièrement à l'organisation du feu d'artifice, elle peut quand même en profiter et le regarder sans aucune restriction. De même, dans le cas de biens publics tels que les parcs publics, les paysages naturels ou les espaces publics, il est difficile de restreindre l'accès à certains individus ou de les exclure de leur utilisation. Une fois que ces espaces sont ouverts au public, ils sont généralement accessibles à tous, indépendamment de leur contribution financière ou de leur participation préalable. | |||

Cette non-exclusion dans la consommation des biens publics est une caractéristique fondamentale qui rend difficile la fourniture de ces biens par le marché privé seul. Elle est souvent l'une des raisons principales pour lesquelles l'intervention de l'État ou d'autres acteurs publics est nécessaire pour assurer la fourniture équitable et l'accès aux biens publics. | |||

Les exemples suivants illustrent parfaitement la non-exclusion dans la consommation des biens publics: | |||

* Un phare ou la signalisation routière sont des biens publics qui fournissent des informations et une orientation pour assurer la sécurité de tous les utilisateurs. Une fois que le phare est allumé ou que la signalisation routière est en place, il est difficile d'exclure certains individus de bénéficier de ces dispositifs. | |||

* Les beaux paysages ou les feux d'artifice sont des exemples de biens publics liés à l'appréciation esthétique. Une fois qu'un paysage naturel magnifique est présent ou qu'un feu d'artifice est lancé dans un lieu public, il est difficile d'exclure certaines personnes de les contempler. | |||

* L'éclairage des rues ou la propreté des espaces publics sont des exemples de biens publics qui contribuent au bien-être et à la sécurité de la communauté. Une fois que les rues sont éclairées ou que les espaces publics sont entretenus, il est difficile d'exclure certaines personnes de bénéficier de ces services. | |||

* La défense nationale ou la sécurité d'un quartier sont des biens publics essentiels qui visent à protéger l'ensemble de la société. Une fois que ces services sont en place, il est difficile d'exclure certains individus de bénéficier de la protection et de la sécurité qu'ils offrent. | |||

* La qualité de l'air, de l'eau et de l'environnement en général sont des exemples de biens publics qui ont un impact sur la santé et le bien-être de l'ensemble de la population. Une fois que la qualité de l'air ou de l'eau est améliorée, il est difficile d'exclure certains individus de bénéficier de cette amélioration. | |||

Tous ces exemples mettent en évidence la difficulté, voire l'impossibilité, d'exclure des individus de la consommation de ces biens publics une fois qu'ils sont fournis. Ils soulignent l'importance de la fourniture collective et de l'accès équitable à ces biens pour le bien-être et la qualité de vie de la société dans son ensemble. | |||

La difficulté d'exclusion dans la consommation des biens publics est souvent liée à des considérations économiques plutôt que techniques. Bien qu'il puisse être techniquement possible de mettre en place des barrières ou des mécanismes d'exclusion pour certains biens publics, cela peut être économiquement peu rentable ou impraticable. Dans le cas d'un feu d'artifice, par exemple, il serait techniquement possible de mettre en place des barrières ou des contrôles d'accès pour limiter la visualisation du spectacle à un certain groupe de personnes. Cependant, cela impliquerait des coûts considérables, tels que la mise en place de dispositifs de sécurité, la gestion des entrées et des sorties, et la nécessité d'un personnel de sécurité supplémentaire. Ces coûts élevés rendraient souvent cette exclusion économiquement non viable. Cela s'applique également à d'autres biens publics. Par exemple, il serait techniquement possible de mettre en place des systèmes de péage pour limiter l'accès à certaines routes ou autoroutes. Cependant, la mise en place de tels systèmes pourrait nécessiter des investissements importants dans l'infrastructure et la gestion, ce qui rendrait l'exclusion coûteuse et complexe. Ainsi, même si des moyens techniques peuvent exister pour exclure certains individus de la consommation des biens publics, les contraintes économiques, notamment les coûts élevés et l'inefficacité des mécanismes d'exclusion, font qu'il est souvent plus pragmatique de les fournir en tant que biens publics accessibles à tous. La difficulté économique d'exclusion dans la consommation des biens publics est une des raisons pour lesquelles ils nécessitent souvent une intervention de l'État ou d'autres acteurs publics pour assurer leur fourniture et leur accès équitable à l'ensemble de la société. | |||

== Résumé == | == Résumé == | ||

| Ligne 99 : | Ligne 104 : | ||

== La non-exclusion et le problème du resquilleur == | == La non-exclusion et le problème du resquilleur == | ||

La non-exclusion est | La non-exclusion dans la consommation des biens publics est étroitement liée au problème du "passager clandestin" (free rider problem) ou des préférences non révélées. | ||

Le problème du passager clandestin se pose lorsque des individus peuvent bénéficier de l'utilisation d'un bien public sans avoir à payer pour sa fourniture ou à contribuer financièrement à son financement. Étant donné que les biens publics sont caractérisés par leur non-exclusion, il est difficile d'empêcher les individus de profiter de ces biens sans participer financièrement à leur coût. | |||

Cela crée une situation où certains individus ont tendance à éviter de payer pour le bien public, en espérant plutôt bénéficier des contributions financières d'autres individus pour sa fourniture. Ils cherchent à profiter du bien sans en supporter le coût, ce qui conduit à un problème d'incitation et à une allocation inefficace des ressources. | |||

Ce comportement des passagers clandestins est amplifié lorsque les préférences individuelles ne sont pas révélées de manière transparente, c'est-à-dire lorsque les individus ne sont pas obligés de divulguer leur véritable volonté de payer pour le bien public. Dans ce cas, les individus peuvent cacher leurs préférences pour éviter de payer, tout en bénéficiant quand même du bien public si d'autres individus sont prêts à financer sa fourniture. | |||

La difficulté d'exclusion dans la consommation des biens publics crée donc un défi pour leur financement et leur fourniture. Les mécanismes de marché traditionnels basés sur le prix et l'échange volontaire peuvent être inefficaces pour résoudre le problème du passager clandestin. Cela nécessite souvent une intervention de l'État ou d'autres mécanismes collectifs pour assurer le financement et la fourniture des biens publics, afin de réduire les effets du problème du passager clandestin et d'assurer une allocation plus efficace des ressources. | |||

Les exemples suivants illustrent le problème du passager clandestin lié à la non-exclusion dans la consommation des biens publics: | |||

La | * Dans le cas d'un bateau qui ne paie pas mais bénéficie de l'éclairage d'un phare, cela représente un exemple classique du passager clandestin. Le phare fournit une signalisation et une orientation pour la sécurité des navires, mais certains bateaux peuvent bénéficier de cette signalisation sans contribuer financièrement à son fonctionnement. Cela crée une situation où certains bateaux peuvent éviter de payer pour l'utilisation du phare tout en bénéficiant de la sécurité qu'il procure. | ||

* La télévision publique et la redevance représentent également un exemple de passager clandestin. La télévision publique est financée par une redevance payée par les utilisateurs, mais certains individus peuvent profiter des émissions de télévision publique sans payer la redevance. Cela crée une situation où certains individus peuvent bénéficier des programmes télévisés sans contribuer financièrement à leur financement. | |||

* Concernant la vaccination, les personnes non vaccinées peuvent indirectement bénéficier de la vaccination des autres. Lorsqu'une grande partie de la population est vaccinée, la propagation des maladies est limitée, ce qui réduit également le risque d'infection pour les personnes non vaccinées. Cela signifie que les personnes non vaccinées peuvent profiter d'une certaine protection contre la maladie sans avoir à se faire vacciner, car elles bénéficient de l'immunité collective créée par la vaccination des autres. | |||

Ces exemples mettent en évidence le problème du passager clandestin qui découle de la non-exclusion dans la consommation des biens publics. Lorsque les individus peuvent bénéficier des biens publics sans avoir à payer ou à contribuer financièrement à leur fourniture, cela crée des incitations à éviter de supporter les coûts tout en bénéficiant des avantages. Cela peut entraîner une allocation inefficace des ressources et nécessite souvent des mécanismes tels que la réglementation, la taxation ou d'autres formes de financement collectif pour réduire les effets du passager clandestin et garantir une fourniture équitable et efficace des biens publics. | |||

== Comportement stratégique du resquilleur == | == Comportement stratégique du resquilleur == | ||

Version du 24 mai 2023 à 07:31

| Professeur(s) |

Milet, Emmanuel Sbergami, Federica[1][2][3] Ferro-Luzzi , Giovanni |

|---|---|

| Cours | Introduction à la microéconomie |

Lectures

- Introduction au cours d'introduction à la microéconomie

- Approche méthodologiques au cours d'introduction à la microéconomie

- Les forces du marché : l'offre et la demande

- Les élasticités et ses applications

- Offre, demande et politiques gouvernementales

- Surplus du consommateur et du producteur

- Les externalités et le rôle de l'État

- Les biens publics

- Les coûts de production

- Les entreprises en concurrence parfaite

- Les entreprises en monopole

- Concurrence monopolistique

- Oligopole

- Contrainte et préférences du consommateur

- Choix du consommateur

- Les problèmes d'information et les choix publics

Dans le chapitre 7, nous avons analysé un premier cas d'échec du marché, c'est-à-dire une première situation dans laquelle le marché décentralisé n'est pas en mesure d'assurer la réalisation de l'optimum social (= allocation efficace des ressources) → externalité.

Il existe des biens qui pour leur nature intrinsèque ne peuvent pas être (partiellement ou totalement) offerts par le secteur privé → échec partiel ou total de la solution marchande.

Par exemple :

- Pourquoi les routes, les ponts, la voirie, l’éducation, les transports les services du feu, la sécurité, sont-ils l’oeuvre de collectivités publiques?

- Pourquoi l’État intervient-il sur certains marchés comme celui des véhicules à moteur ou des frigos pour en limiter les émissions polluantes?

- Pourquoi certaines espèces végétales ou animales qui sont exploitées à des fins marchandes disparaissent ou sont menacées d’extinction tandis que d’autres pas ?

Nature des biens publics

Caractéristiques des biens publics

Les biens publics et les biens caractérisés par des externalités ont en effet des points communs en termes de mésallocation par le marché. Les externalités peuvent également conduire à une sous-production ou à une absence de production efficiente dans une économie privée, tout comme les biens publics. Lorsque des externalités positives ou négatives sont présentes, le marché ne parvient souvent pas à tenir compte de ces effets externes dans les décisions individuelles des agents économiques. Cela peut entraîner une allocation inefficace des ressources, car les coûts ou les bénéfices sociaux liés à ces externalités ne sont pas internalisés dans les prix du marché. De la même manière, les biens publics sont souvent confrontés à une mésallocation par le marché en raison de leur non-exclusivité et de leur non-rivalité. Étant donné que les biens publics sont partagés par tout le monde, il est difficile d'exclure les individus de leur utilisation une fois qu'ils sont fournis. Cela crée une asymétrie entre le coût de fourniture d'un bien public et la possibilité pour les individus de bénéficier de ce bien sans payer. Dans les cas où les externalités ou les caractéristiques des biens publics conduisent à une mésallocation du marché, l'intervention de l'État peut être justifiée pour pallier cette défaillance du marché et augmenter le bien-être collectif. L'État peut prendre en charge la fourniture de biens publics ou mettre en place des politiques et des réglementations visant à internaliser les externalités. En fournissant des biens publics ou en réglementant les activités à l'origine des externalités, l'État peut viser à maximiser le bien-être social en assurant une allocation plus efficace des ressources et en prenant en compte les coûts et les bénéfices sociaux.

On peut résumer les caractéristiques principales des biens publics comme il suit:

- Fortes économies d'échelle dans la production : Les biens publics sont souvent caractérisés par des économies d'échelle importantes, ce qui signifie que les coûts moyens de production diminuent à mesure que la quantité produite augmente. Cela peut être dû à des infrastructures coûteuses ou à des investissements importants nécessaires pour fournir le bien public. Les économies d'échelle dans la production peuvent rendre difficile ou inefficace la fourniture de ces biens par le secteur privé.

- Caractéristiques de "biens publics" : Les biens publics sont définis par leur non-exclusivité et leur non-rivalité. La non-exclusivité signifie que l'utilisation du bien par une personne ne limite pas l'accès ou l'utilisation du bien par d'autres. La non-rivalité signifie que la consommation du bien par une personne n'affecte pas sa disponibilité ou son utilisation par d'autres. Ces caractéristiques font que les biens publics sont "partagés" par tout le monde et que tous les individus peuvent en bénéficier simultanément.

- Droits de propriété inexistants, vagues ou non respectés : Dans certains cas, les droits de propriété sur certaines ressources nécessaires à la production ou à la fourniture de biens publics peuvent être inexistants, vagues ou non respectés. Cela peut rendre difficile la création d'incitations appropriées pour la production et la fourniture de ces biens par le secteur privé. L'absence ou la faiblesse des droits de propriété peut conduire à une mésallocation des ressources et à une inefficacité du marché dans la fourniture de biens publics.

Ces caractéristiques des biens publics contribuent à expliquer pourquoi le marché seul peut souvent échouer à fournir efficacement ces biens. En raison des économies d'échelle, de la non-exclusivité, de la non-rivalité et de l'absence de droits de propriété clairs, l'intervention de l'État est souvent nécessaire pour assurer la production et la fourniture des biens publics, afin de maximiser le bien-être collectif et de remédier à la défaillance du marché.

Propriétés des biens publics

Les biens publics se distinguent des biens privés par rapport à deux propriétés liées à leur fourniture sur le marché. Ces propriétés sont les suivantes :

- Non-exclusion : Les biens publics sont caractérisés par la non-exclusion, ce qui signifie que les individus ne peuvent pas être exclus de l'utilisation du bien, quel que soit leur paiement ou leur contribution. Une fois que le bien public est fourni, il est accessible à tous les individus sans discrimination. Par exemple, une personne qui bénéficie de la sécurité fournie par la police ne peut pas exclure les autres de cette sécurité. La non-exclusion rend difficile la fourniture des biens publics par le marché privé, car il n'est pas possible de facturer individuellement chaque utilisateur en fonction de leur utilisation.

- Non-rivalité : Les biens publics sont également caractérisés par la non-rivalité, ce qui signifie que la consommation du bien par une personne n'affecte pas la disponibilité ou l'utilisation du bien par d'autres individus. En d'autres termes, la consommation du bien par une personne ne réduit pas la quantité disponible pour les autres. Par exemple, si une personne profite d'un feu d'artifice public, cela n'empêche pas les autres de profiter également du spectacle. La non-rivalité rend difficile l'attribution de droits de propriété exclusifs sur les biens publics et crée des défis pour leur fourniture par le marché privé.

Ces deux propriétés, la non-exclusion et la non-rivalité, sont fondamentales pour comprendre la nature des biens publics et les raisons pour lesquelles le marché privé peut avoir des difficultés à les fournir de manière efficace. En raison de la non-exclusion, il peut y avoir un problème de gratuité des biens publics, car les individus peuvent bénéficier de leur utilisation sans payer. De plus, en raison de la non-rivalité, il peut y avoir une sous-production de biens publics par le secteur privé, car il est difficile de facturer chaque individu pour leur consommation. Ces caractéristiques nécessitent souvent une intervention de l'État ou d'autres acteurs publics pour assurer la fourniture et l'accès équitable aux biens publics.

La non-rivalité

La non-rivalité dans la consommation est une caractéristique clé des biens publics. Une fois que le bien public est produit, le coût additionnel pour qu'une autre personne consomme une unité supplémentaire de ce bien est effectivement nul.

L'exemple du phare est très pertinent. Une fois que le phare est construit et allumé, il peut éclairer un nombre indéfini de bateaux sans que cela entraîne de coût supplémentaire significatif. Chaque bateau peut bénéficier de la lumière du phare sans réduire la disponibilité ou la qualité de cette lumière pour les autres. De même, d'autres exemples tels que les ponts, les autoroutes, les paysages ou la sécurité peuvent également illustrer cette caractéristique de non-rivalité. Une fois que le pont est construit, plusieurs véhicules peuvent l'emprunter sans que cela entraîne de coûts supplémentaires importants. De même, un paysage naturel peut être apprécié par plusieurs personnes simultanément sans diminuer sa disponibilité. La sécurité fournie par les services de police ou de lutte contre les incendies est également un bien public caractérisé par la non-rivalité dans la consommation. Cette non-rivalité signifie que la consommation d'une unité supplémentaire du bien par une personne n'affecte pas la capacité des autres à en bénéficier. Elle contribue à rendre les biens publics différents des biens privés, où la consommation par une personne réduit la disponibilité du bien pour les autres. La non-rivalité dans la consommation des biens publics est l'une des raisons pour lesquelles leur fourniture par le marché privé seul peut être inefficace. Elle nécessite souvent une intervention de l'État ou d'autres acteurs publics pour garantir l'accès équitable et la fourniture efficace de ces biens publics non rivaux.

Les biens privés sont en effet typiquement rivaux dans la consommation, ce qui signifie qu'une seule personne peut en profiter à la fois. Dans le cas des biens privés, la consommation par une personne réduit la disponibilité du bien pour les autres. Par exemple, lorsqu'une personne consomme une barre de chocolat donnée, cette barre n'est plus disponible pour être consommée par une autre personne. Les biens privés sont donc soumis à une rivalité dans la consommation, car leur utilisation par une personne exclut ou limite la possibilité pour les autres de les utiliser simultanément. C'est précisément cette rivalité dans la consommation qui justifie l'exclusion possible des consommateurs potentiels par le marché privé. Les entreprises privées peuvent facturer individuellement les utilisateurs et s'appuyer sur les principes de l'offre et de la demande pour allouer efficacement les biens privés. En revanche, les biens publics sont caractérisés par la non-rivalité dans la consommation, comme vous l'avez mentionné précédemment. Une fois que le bien public est fourni, la consommation par une personne n'affecte pas la disponibilité ou l'utilisation du bien par les autres. Plusieurs personnes peuvent bénéficier simultanément du bien public sans que cela ne réduise sa disponibilité pour les autres.

Il est effectivement essentiel de distinguer entre le coût marginal de fabrication d'un bien public, qui peut ne pas être nul, et le coût associé à la consommation supplémentaire d'une unité de ce bien, qui est souvent nul ou très faible. Dans le cas des biens publics tels que les autoroutes, le coût marginal de fabrication peut augmenter avec la densité du réseau autoroutier. Cela signifie que chaque nouvelle autoroute construite peut entraîner des coûts supplémentaires croissants. Par exemple, les coûts d'acquisition des terrains, de construction et de maintenance peuvent augmenter à mesure que de nouvelles autoroutes sont ajoutées à un réseau existant. Cependant, une fois que le réseau autoroutier est construit, le coût associé à la consommation supplémentaire de ce bien devient négligeable. Cela signifie que les coûts pour permettre à un véhicule supplémentaire d'utiliser les autoroutes existantes sont généralement très faibles ou même nuls. Chaque véhicule peut profiter de l'utilisation de l'autoroute sans que cela n'entraîne de coûts significatifs supplémentaires. Cette distinction est importante car elle met en évidence la nature non-rivale des biens publics une fois qu'ils sont produits et disponibles. Bien que les coûts de fabrication et de mise en place d'un bien public puissent être significatifs, une fois que le bien est en place, sa consommation supplémentaire ne génère souvent que des coûts marginaux minimes ou négligeables.

Une autre caractéristique importante des biens publics est leur indivisibilité une fois qu'ils sont fabriqués. Cela signifie qu'il est difficile de fractionner le bien en fonction de la demande ou des besoins individuels, et il est généralement fourni en bloc. En raison de cette indivisibilité, il peut être difficile de répondre aux préférences spécifiques de chaque individu en ce qui concerne la quantité ou la qualité du bien public. Par exemple, lors de la construction d'un parc public, il peut être difficile de satisfaire les préférences de chaque personne en termes d'aménagement paysager, de taille ou d'équipements spécifiques. Le parc est généralement fourni avec un ensemble d'attributs prédéfinis qui ne peuvent pas être facilement adaptés aux préférences individuelles. Cette caractéristique d'indivisibilité des biens publics peut entraîner une certaine insatisfaction ou des préférences non entièrement satisfaites chez certains individus. Cependant, elle est souvent inévitable en raison des coûts et des contraintes liés à la fourniture des biens publics à grande échelle. Il convient également de noter que cette indivisibilité peut être liée à la nature même du bien public, par exemple, dans le cas de certains biens d'infrastructure ou de services collectifs. Cependant, il est également possible de trouver des mécanismes ou des solutions permettant de mieux répondre aux préférences individuelles, par exemple, en offrant une variété d'options ou de caractéristiques dans la conception des biens publics, ou en encourageant la participation et la prise de décision collective dans leur fourniture.

La non-exclusion

Il existe des biens pour lesquels il est difficile, voire impossible, d'exclure quelqu'un de leur consommation. Cette caractéristique est appelée la non-exclusion dans la consommation et elle est associée aux biens publics.

Dans le cas des biens publics, une fois qu'ils sont fournis, il est difficile de restreindre l'accès ou d'exclure certains individus de les consommer, qu'ils aient contribué financièrement ou non. Cela est dû à la nature du bien lui-même ou aux coûts associés à l'exclusion. Par exemple, prenons le cas d'un feu d'artifice public. Une fois que le feu d'artifice est lancé et visible par le public, il est pratiquement impossible d'exclure certaines personnes de le regarder. Même si une personne n'a pas contribué financièrement à l'organisation du feu d'artifice, elle peut quand même en profiter et le regarder sans aucune restriction. De même, dans le cas de biens publics tels que les parcs publics, les paysages naturels ou les espaces publics, il est difficile de restreindre l'accès à certains individus ou de les exclure de leur utilisation. Une fois que ces espaces sont ouverts au public, ils sont généralement accessibles à tous, indépendamment de leur contribution financière ou de leur participation préalable.

Cette non-exclusion dans la consommation des biens publics est une caractéristique fondamentale qui rend difficile la fourniture de ces biens par le marché privé seul. Elle est souvent l'une des raisons principales pour lesquelles l'intervention de l'État ou d'autres acteurs publics est nécessaire pour assurer la fourniture équitable et l'accès aux biens publics.

Les exemples suivants illustrent parfaitement la non-exclusion dans la consommation des biens publics:

- Un phare ou la signalisation routière sont des biens publics qui fournissent des informations et une orientation pour assurer la sécurité de tous les utilisateurs. Une fois que le phare est allumé ou que la signalisation routière est en place, il est difficile d'exclure certains individus de bénéficier de ces dispositifs.

- Les beaux paysages ou les feux d'artifice sont des exemples de biens publics liés à l'appréciation esthétique. Une fois qu'un paysage naturel magnifique est présent ou qu'un feu d'artifice est lancé dans un lieu public, il est difficile d'exclure certaines personnes de les contempler.

- L'éclairage des rues ou la propreté des espaces publics sont des exemples de biens publics qui contribuent au bien-être et à la sécurité de la communauté. Une fois que les rues sont éclairées ou que les espaces publics sont entretenus, il est difficile d'exclure certaines personnes de bénéficier de ces services.

- La défense nationale ou la sécurité d'un quartier sont des biens publics essentiels qui visent à protéger l'ensemble de la société. Une fois que ces services sont en place, il est difficile d'exclure certains individus de bénéficier de la protection et de la sécurité qu'ils offrent.

- La qualité de l'air, de l'eau et de l'environnement en général sont des exemples de biens publics qui ont un impact sur la santé et le bien-être de l'ensemble de la population. Une fois que la qualité de l'air ou de l'eau est améliorée, il est difficile d'exclure certains individus de bénéficier de cette amélioration.

Tous ces exemples mettent en évidence la difficulté, voire l'impossibilité, d'exclure des individus de la consommation de ces biens publics une fois qu'ils sont fournis. Ils soulignent l'importance de la fourniture collective et de l'accès équitable à ces biens pour le bien-être et la qualité de vie de la société dans son ensemble.

La difficulté d'exclusion dans la consommation des biens publics est souvent liée à des considérations économiques plutôt que techniques. Bien qu'il puisse être techniquement possible de mettre en place des barrières ou des mécanismes d'exclusion pour certains biens publics, cela peut être économiquement peu rentable ou impraticable. Dans le cas d'un feu d'artifice, par exemple, il serait techniquement possible de mettre en place des barrières ou des contrôles d'accès pour limiter la visualisation du spectacle à un certain groupe de personnes. Cependant, cela impliquerait des coûts considérables, tels que la mise en place de dispositifs de sécurité, la gestion des entrées et des sorties, et la nécessité d'un personnel de sécurité supplémentaire. Ces coûts élevés rendraient souvent cette exclusion économiquement non viable. Cela s'applique également à d'autres biens publics. Par exemple, il serait techniquement possible de mettre en place des systèmes de péage pour limiter l'accès à certaines routes ou autoroutes. Cependant, la mise en place de tels systèmes pourrait nécessiter des investissements importants dans l'infrastructure et la gestion, ce qui rendrait l'exclusion coûteuse et complexe. Ainsi, même si des moyens techniques peuvent exister pour exclure certains individus de la consommation des biens publics, les contraintes économiques, notamment les coûts élevés et l'inefficacité des mécanismes d'exclusion, font qu'il est souvent plus pragmatique de les fournir en tant que biens publics accessibles à tous. La difficulté économique d'exclusion dans la consommation des biens publics est une des raisons pour lesquelles ils nécessitent souvent une intervention de l'État ou d'autres acteurs publics pour assurer leur fourniture et leur accès équitable à l'ensemble de la société.

Résumé

Le problème du resquilleur

La non-exclusion et le problème du resquilleur

La non-exclusion dans la consommation des biens publics est étroitement liée au problème du "passager clandestin" (free rider problem) ou des préférences non révélées.

Le problème du passager clandestin se pose lorsque des individus peuvent bénéficier de l'utilisation d'un bien public sans avoir à payer pour sa fourniture ou à contribuer financièrement à son financement. Étant donné que les biens publics sont caractérisés par leur non-exclusion, il est difficile d'empêcher les individus de profiter de ces biens sans participer financièrement à leur coût.

Cela crée une situation où certains individus ont tendance à éviter de payer pour le bien public, en espérant plutôt bénéficier des contributions financières d'autres individus pour sa fourniture. Ils cherchent à profiter du bien sans en supporter le coût, ce qui conduit à un problème d'incitation et à une allocation inefficace des ressources.

Ce comportement des passagers clandestins est amplifié lorsque les préférences individuelles ne sont pas révélées de manière transparente, c'est-à-dire lorsque les individus ne sont pas obligés de divulguer leur véritable volonté de payer pour le bien public. Dans ce cas, les individus peuvent cacher leurs préférences pour éviter de payer, tout en bénéficiant quand même du bien public si d'autres individus sont prêts à financer sa fourniture.

La difficulté d'exclusion dans la consommation des biens publics crée donc un défi pour leur financement et leur fourniture. Les mécanismes de marché traditionnels basés sur le prix et l'échange volontaire peuvent être inefficaces pour résoudre le problème du passager clandestin. Cela nécessite souvent une intervention de l'État ou d'autres mécanismes collectifs pour assurer le financement et la fourniture des biens publics, afin de réduire les effets du problème du passager clandestin et d'assurer une allocation plus efficace des ressources.

Les exemples suivants illustrent le problème du passager clandestin lié à la non-exclusion dans la consommation des biens publics:

- Dans le cas d'un bateau qui ne paie pas mais bénéficie de l'éclairage d'un phare, cela représente un exemple classique du passager clandestin. Le phare fournit une signalisation et une orientation pour la sécurité des navires, mais certains bateaux peuvent bénéficier de cette signalisation sans contribuer financièrement à son fonctionnement. Cela crée une situation où certains bateaux peuvent éviter de payer pour l'utilisation du phare tout en bénéficiant de la sécurité qu'il procure.

- La télévision publique et la redevance représentent également un exemple de passager clandestin. La télévision publique est financée par une redevance payée par les utilisateurs, mais certains individus peuvent profiter des émissions de télévision publique sans payer la redevance. Cela crée une situation où certains individus peuvent bénéficier des programmes télévisés sans contribuer financièrement à leur financement.

- Concernant la vaccination, les personnes non vaccinées peuvent indirectement bénéficier de la vaccination des autres. Lorsqu'une grande partie de la population est vaccinée, la propagation des maladies est limitée, ce qui réduit également le risque d'infection pour les personnes non vaccinées. Cela signifie que les personnes non vaccinées peuvent profiter d'une certaine protection contre la maladie sans avoir à se faire vacciner, car elles bénéficient de l'immunité collective créée par la vaccination des autres.

Ces exemples mettent en évidence le problème du passager clandestin qui découle de la non-exclusion dans la consommation des biens publics. Lorsque les individus peuvent bénéficier des biens publics sans avoir à payer ou à contribuer financièrement à leur fourniture, cela crée des incitations à éviter de supporter les coûts tout en bénéficiant des avantages. Cela peut entraîner une allocation inefficace des ressources et nécessite souvent des mécanismes tels que la réglementation, la taxation ou d'autres formes de financement collectif pour réduire les effets du passager clandestin et garantir une fourniture équitable et efficace des biens publics.

Comportement stratégique du resquilleur

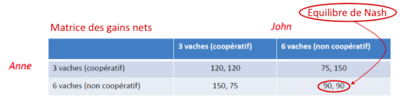

La théorie des jeux permet de montrer que les individus ont une incitation naturelle à adopter un comportement de "passager clandestin", qui conduit à une situation sous-optimale pour tous.

Ce principe a été mis en évidence par John Nash, prix Nobel pour l’économie en 1995, et il est une application du dilemme du prisonnier, que l’on retrouve très souvent dans des situations où le choix de l’un dépend du choix de l’autre.

La force de la théorie de Nash est de montrer que la poursuite de l’intérêt propre peut aller à l’encontre de l’intérêt collectif, contrairement à l’argument de la main invisible.

Exemple fictif

Deux voisins, dont le chemin jusqu’au village est dépourvu de tout éclairage la nuit, contemplent le possible investissement en éclairage de rue.

Deux lampadaires permettraient d’avoir une visibilité sur tout le trajet, et un seul lampadaire n’apporte qu’un bénéfice partiel car une partie du chemin reste dans l’obscurité.

Admettons que le coût d’un lampadaire soit de 3000. Le gain de bien-être associé à un éclairage complet du chemin (en équivalents monétaires) est de 4000 chacun.

Si l’éclairage est partiel, le bien-être n’augmente que de 2000.

Problème de coordination

Si l’action conjointe était coordonnée, le gain net de chacun serait positif: (+1000, +1000).

En revanche, il existe une incitation pour chaque voisin à minimiser l’importance du problème de l’éclairage, pour bénéficier de l’action unilatérale de l'autre. La stratégie dominante se révèle être l’inaction: (Ne fait rien, Ne fait rien) est l'équilibre de Nash, unique, de ce jeu.

Par conséquent, l’équilibre est sous-optimal (cas classique du dilemme du prisonnier).

Problème: comment financer le bien si les personnes disent ne pas en profiter (problème des préférences non-révélées)?

Solution: l’État fournit le bien mais rend la contribution obligatoire. Il reste à savoir dans quelle mesure chacun doit participer au financement du bien public.

Biens mixtes

Exclusion et non-rivalité

Il existe des biens mixtes qui présentent seulement une des deux caractéristiques typiques des biens publics. Par exemple, un pont, un cinéma ou une autoroute, une piscine, la télévision permettent l’exclusion, malgré la non-rivalité.

Certains biens mixtes sont fournis par des privés, d’autres par l’État. Les pratiques peuvent être très différentes de pays à pays, car des considérations d’équité entrent également en ligne de compte.

La congestion et la réduction de qualité concomitante réintroduisent une certaine rivalité entre les consommateurs et un rationnement du service en question, qui correspond à une forme d’exclusion.

Exemple: l'éducation → exclusion + non-rivalité

- l’éducation est publique à des degrés divers dans différents pays.

- souvent, l’éducation est fournie à un prix inférieur au coût de production pour des questions de redistribution. L’accès égal à la formation est une manière de favoriser la mobilité sociale. L’éducation est également fournie par le secteur public en raison des externalités positives qu’elle véhicule.

- en cas de congestion, l’objectif redistributif est réduit, car les personnes ayant plus de ressources peuvent substituer l’éducation publique par l’éducation privée, si celle-ci est de meilleure qualité.

Non-exclusion et rivalité

Le bien mixte peut également avoir la configuration de non-exclusion couplée à la rivalité.

C'est le cas de tous les biens ou ressources dont la propriété commune implique à terme un problème de congestion. Ex: ressources naturelles.

Mésallocation: la sur-exploitation peut conduire à la disparition pure et simple de la ressource.

Les perdants sont souvent les exploitants eux-mêmes pris collectivement.

Prise de conscience avec l’article célèbre de Garett Hardin (1968) et les travaux de Elinor Ostrom (prix Nobel 2009).

La tragédie des communaux

Exemple classique: village d’éleveurs qui se partagent les champs (les communaux) où ils font paître leurs bêtes.

Incitation de l’éleveur individuel à sur-exploiter le pré, car il n’y a pas d’incitation à la retenue. Chaque éleveur impose une externalité sur les autres en réduisant la qualité du champ commun.

Le bénéfice d’une gestion “responsable” de la ressource commune est minime, surtout en anticipation de l’absence d’une telle attitude par les autres.

Conséquence: tous les éleveurs sur-exploitent le pré, dont l’herbe ne peut pas se renouveler.

Problème récurrent et de grande actualité des zones de pêche: il est difficile d’exclure des nouveaux bateaux de pêche, mais il y a rivalité dans les prises.

Il serait dans l’intérêt de tous les bateaux de limiter leurs prises pour laisser les poissons se reproduire, mais chaque bateau individuellement a intérêt à maximiser les prises avant que les autres ne le fassent.

Nécessité de régulation par une instance publique pour limiter les prises individuelles.

Problème aigu lorsque la ressource naturelle est partagée par plusieurs pays: nécessité d’une instance supra-nationale.

Cf. The Economist, The tragedy of the commons, contd, 04.05.2005.

Pleine d'autres applications possibles, par exemple l'impact des émissions de CO2 sur l'atmosphère (= bien commun) et les tentatives de régulation avec le Protocole de Kyoto (1997) et l'Accord de Copenhague (2009).

La tragédie des communaux : coût privé versus coût social

Allocation du bien public

Offre optimale

Une fois décidé qu’un bien public doit être fourni, il se pose la question de savoir dans quelle quantité.

Sur le marché d’un bien privé, pour un prix donné, chacun consomme une quantité optimale du bien.

- Bien privé : des quantités différentes pour le même prix.

Pour un bien public la question est plutôt de savoir pour une quantité donnée du bien public (en raison de la non-rivalité) quel prix faire payer.

Pour une fourniture efficiente, il faudrait que la somme des bénéfices marginaux (des volontés de payer) soit égale au coût de fabrication du bien public. Chaque individu paye ensuite l’équivalent de sa volonté de payer.

- Bien public : la même quantité avec des prix différents.

Demandes individuelles et demande agrégée : bien privé

Demandes individuelles et demande agrégée : bien public

La quantité consommée est la même, mais chacun paie un prix différent.

Si on avait prix = Cm (marché privé), l'offre du bien serait sous-optimale ou nulle.

Exemple

Par exemple, si pour avoir un service de voirie des rues donné, le coût est de 100 et que Jean est prêt à payer 20, Jacques 30 et Paul 50, on a la quantité optimale du bien public, car la somme des volontés de payer est égale au coût de production du service.

Or, une entreprise privée de voirie ne pourrait pas financer ce service en faisant payer chacun selon sa volonté de payer à cause du problème de passager clandestin et des préférences non-révélées.

L'État, de son côté, pourra procéder à une évaluation des bénéfices du service de voirie et, une fois établie la quantité optimale, grâce à son pouvoir de coercition, obliger les citoyens à se partager son financement. (Mais, comment évaluer le bénéfice et répartir au mieux le fardeau entre citoyens si l'État lui-même ne connait pas les préférences de chacun? → questions très délicates...)

Analyse coûts-bénéfice

Une solution consiste donc à procéder à une analyse coûts-bénéfices, en procédant au décompte de tous les bénéfices et tous les coûts (monétaires et non-monétaires) pour la collectivité associés à une certaine quantité du bien public.

Problème: sans prix, comment estimer les bénéfices et coûts pour la société d’un bien public? Exemples :

- quelle valeur sociale pour une ambassade? Un zoo?

- des routes plus sûres? Valeur d’une vie sauvée?

- valeur d’une atteinte à la bio-diversité? Combien vaut une forêt?

Ce type d’analyse est nécessairement complexe et emprunt de subjectivité dans l’évaluation des coûts et des bénéfices.

- Selon le poids que l’on donne à l’énergie générée par un barrage hydro- électrique et les atteintes aux riverains et la bio-diversité, différentes décisions pourraient être prises.

Exemple : construction d'un pont

Analyse coût-bénéfice de la construction d'un pont sur une rivière (bien mixte).

Bénéfices

- Bénéfices monétaires: péage (si péage il y a) que les automobilistes paient.

- Bénéfices non-monétaires: surplus des consommateurs = automobilistes.

- Externalités positives: plus de tourisme dans des régions autrement isolées, trafic moins congestionné sur les routes.

Coûts

- Coûts monétaires : paiement de l’entreprise de construction.

- Coûts non-monétaires : perte sèche du prélèvement d'une taxe pour financer la construction du pont.

- Externalités négative : moins de profits pour le tourisme dans d’autres régions ou pour la compagnie qui faisait la traversée en bateau (externalités monétaires) + vue des riverains ou destruction de la vie sauvage dans les environs (externalités non-monétaires).

Exemple : la valeur d'une vie

Très souvent, les décideurs politiques doivent se prononcer sur l’amélioration de la sécurité (lieu de travail, circulation, loisirs...) et le projet peut nécessité des coûts qu’il faut mettre en balance avec des vies sauvées.

Problème : quelle valeur donner à une vie sauvée?

- Approche du capital humain : utilisée dans certains tribunaux aux USA pour évaluer des dommages compensatoires. Problème d’équité: ceux dont les proches décédés n’ont pas fait d’études reçoivent moins que ceux ayant un niveau d'éducation élevé.

- Approche des dépenses de sécurité : tout ce que les gens payent pour avoir un airbag, des freins ABS ou un extincteur.

- Approche de la valeur statistique : le marché du travail comporte des risques de décès que les travailleurs peuvent être prêts à prendre si on les compense avec une prime salariale de risque encouru.

Analyse coûts-bénéfice et le temps

Un autre problème qui se pose aux décideurs survient lorsque les flux de coûts et de bénéfices arrivent à des périodes différentes.

Exemple: meilleur encadrement éducatif, investissement dans une meilleure épuration des eaux, reboisement d’une forêt... coûts sont subis aujourd’hui, alors que les bénéfices sont plus éloignés dans le futur.

Or: “un tiens vaut mieux que deux tu l’auras”. Autrement dit, les individus ne donnent pas la même valeur à des flux de coûts ou bénéfices présents et futurs: c’est la préférence pour le présent.

Il est clairement très difficile de faire des évaluations des conséquences non-monétaires ou des externalités, mais on peut aussi avoir beaucoup d'incertitude sur tout ce qui est monétaire.

L'État de droit est un bien public

Les résultats d’efficience du marché dépendent crucialement du respect de l’État de droit et, en particulier, de la sauvegarde des droits de propriété, mais aussi des libertés individuelles de base. Sans respect des droits fondamentaux, pas d'efficience de l'économie de marché.

Or, le marché seul ne permet pas en soi de voir émerger un État de droit.

- La poursuite de l’intérêt privé (main invisible) seule donne lieu à des situations de non-droit où les échanges sont réduits, car découragés par l’expropriation (seigneurs de guerre, mafia, Far West...).

- La collectivité dans son ensemble pâtit du non-respect des droits fondamentaux. Loi du plus fort : l'incitation n'est pas à la production mais à l'extorsion.

Les sociétés de chasseurs cueilleurs vivent sans droits de propriété! Mais: sont peu nombreux en regard des ressources environnantes. Dès que la pression démographique augmente, les ressources sont épuisées, car il n’y a pas d’incitation à les préserver (tragédie des communaux).

Résumé

Les biens diffèrent au regard de leur nature: (non-)exclusion et (non-)rivalité.

Exclusion: il est possible d’empêcher quelqu’un de l’utiliser. Un bien est rival dans le cas où, s’il est consommé par quelqu’un, la possibilité qu’il soit aussi consommé par quelqu’un d’autre est réduite.

Les biens publics purs sont caractérisés par la non-exclusion et la non- rivalité.

Si l’exclusion n’est pas possible, les individus sont incités à se comporter en passagers clandestins lorsque ce bien est fourni par le secteur privé.

L’État prend en charge les biens publics et décide de la quantité à fournir au moyen d’une analyse coûts-bénéfices.

Les ressources communes sont des biens rivaux sans exclusion possible.

Comme les individus ne paient pas pour l’utilisation de ces ressources, ils tendent à les sur-exploiter.

L’État est dans ce cas nécessaire pour suppléer au marché. Le problème devient critique lorsque la ressource dépasse les frontières nationales d’un pays.

Annexes

- The Economist, The tragedy of the commons, contd, 04.05.2005

- sur la connexion ferroviaire à haute vitesse Turin-Lyon:

- Paul A. Samuelson, « The Pure Theory of Public Expenditure », The Review of Economics and Statistics, The MIT Press, vol. 36, no 4, novembre 1954, p. 387-389 (DOI 10.2307/1925895, JSTOR 1925895)

- Vincent Ostrom et Elinor Ostrom, « Public Goods and Public choices », dans Alternatives for Delivering Public Services: Toward Improved Performance, Boulder, co: Westview Press, 1977, 7–49 p.

- I. Kaul, P. Grunberg et M. Stern, Global Public Goods : International Cooperation In The 21st Century, New York, Oxford University Press, 1999

- F. Constantin (dir.), Les Biens publics mondiaux : un mythe légitimateur pour l'action collective ?, Paris, L'Harmattan, 2002

- Acoella, Nicola (2006), ‘Distributive issues in the provision and use of global public goods’, in: ‘Studi economici’, 88(1): 23-42.

- Lipsey, Richard (2008). "Economics" (11): 281–283.

- Public Goods: A Brief Introduction, by The Linux Information Project (LINFO)

- Cowen, Tyler (2008). "Public Goods". In David R. Henderson (ed.). Concise Encyclopedia of Economics (2nd ed.). Indianapolis: Library of Economics and Liberty. ISBN 978-0-86597-665-8. OCLC 237794267.

- Global Public Goods – analysis from Global Policy Forum

- The Nature of Public Goods

- Hardin, Russell, "The Free Rider Problem", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.)

- Universalis, Encyclopædia. “ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE.” Encyclopædia Universalis, www.universalis.fr/encyclopedie/equilibre-economique/10-l-equilibre-de-nash/.