Le origini del Terzo Mondo e l'impatto della colonizzazione

Basato su un corso di Michel Oris[1][2]

Strutture agrarie e società rurale: analisi del mondo contadino europeo preindustriale ● Il regime demografico dell'Ancien Régime: l'omeostasi ● Evoluzione delle strutture socio-economiche nel Settecento: dall'Ancien Régime alla Modernità ● Origini e cause della rivoluzione industriale inglese ● Meccanismi strutturali della rivoluzione industriale ● La diffusione della rivoluzione industriale nell'Europa continentale ● La rivoluzione industriale oltre l'Europa: Stati Uniti e Giappone ● I costi sociali della rivoluzione industriale ● Analisi storica delle fasi cicliche della prima globalizzazione ● Dinamiche dei mercati nazionali e globalizzazione del commercio dei prodotti ● La formazione dei sistemi migratori globali ● Dinamiche e impatti della globalizzazione dei mercati monetari: Il ruolo centrale di Gran Bretagna e Francia ● La trasformazione delle strutture e delle relazioni sociali durante la rivoluzione industriale ● Le origini del Terzo Mondo e l'impatto della colonizzazione ● Fallimenti e blocchi nel Terzo Mondo ● Mutazione dei metodi di lavoro: evoluzione dei rapporti di produzione dalla fine del XIX al XX ● L'età d'oro dell'economia occidentale: i trent'anni gloriosi (1945-1973) ● Il cambiamento dell'economia mondiale: 1973-2007 ● Le sfide del Welfare State ● Intorno alla colonizzazione: paure e speranze di sviluppo ● Tempo di rotture: sfide e opportunità nell'economia internazionale ● Globalizzazione e modalità di sviluppo nel "terzo mondo"

La storia del Terzo Mondo affonda le sue radici nelle profondità della colonizzazione europea, un'epoca che ha ridefinito il panorama geopolitico globale. Questo periodo, iniziato con l'arrivo di Cristoforo Colombo in America nel 1492, ha attraversato diversi secoli e continenti, lasciando un segno indelebile su nazioni e culture di tutto il mondo. In America, la colonizzazione ha portato a grandi sconvolgimenti per le società indigene, segnate da trasformazioni radicali sotto l'impatto della dominazione europea. In Asia, la presenza coloniale, che ha preso forma soprattutto nel XIX secolo, è stata caratterizzata dalla creazione di posti di commercio e protettorati, cambiando così le dinamiche commerciali e politiche regionali. In Africa, la colonizzazione ha ridisegnato i confini e riconfigurato le strutture sociali ed economiche, sia a nord che a sud del Sahara.

Allo stesso tempo, la tratta degli schiavi, sia quella transatlantica che quella orientale, ha avuto un impatto devastante sulle popolazioni africane. Questo fenomeno non solo sconvolse le strutture sociali in Africa, ma ebbe anche un impatto significativo sulle società delle Americhe e del Medio Oriente. Il patto coloniale, stabilito dalle potenze europee, ha avuto un ruolo cruciale nella formazione del Terzo Mondo. Questo insieme di politiche economiche era stato concepito per mantenere le colonie economicamente dipendenti, limitando la loro industrializzazione e confinandole al ruolo di produttori di materie prime. Questa struttura economica, unita alle conseguenze della colonizzazione e della tratta degli schiavi, ha creato un divario tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, un divario che continua a caratterizzare il mondo moderno.

Questa panoramica della colonizzazione e del suo impatto rivela come questo periodo abbia plasmato in modo cruciale le attuali disparità economiche e sociali, incidendo profondamente sulle relazioni tra paesi sviluppati e in via di sviluppo.

Il contesto globale all'alba del XVI secolo

Diversità culturale e geopolitica precoloniale

Il 1500, spesso indicato come l'inizio dell'era moderna, rappresenta un periodo cruciale della storia mondiale, caratterizzato da una serie di importanti eventi e sviluppi.

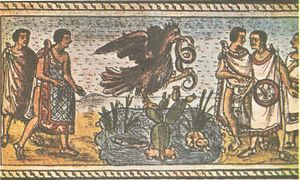

La scoperta del Nuovo Mondo da parte di Cristoforo Colombo nel 1492 segnò un momento cruciale nella storia mondiale, dando inizio all'era delle esplorazioni europee oltreoceano. Colombo, un esploratore genovese al servizio della Spagna, era alla ricerca di una rotta marittima per l'Asia. Navigò verso ovest attraverso l'Atlantico e raggiunse quelle che pensava fossero le "Indie", ma che in realtà erano il continente americano, a partire dalle isole dei Caraibi. Questo evento aprì la strada ad altre spedizioni europee, che portarono alla completa scoperta del continente nord e sudamericano. Potenze come la Spagna, il Portogallo, la Francia, i Paesi Bassi e l'Inghilterra iniziarono presto a fondare colonie in queste nuove terre. Queste colonizzazioni ebbero un impatto profondo, in particolare sulle popolazioni indigene, che dovettero affrontare malattie sconosciute, guerre, la perdita delle loro terre e altre forme di colonizzazione, portando a una massiccia riduzione della loro popolazione. La scoperta gettò anche le basi del commercio transatlantico, integrando le Americhe in una rete commerciale globale. Questo includeva il commercio di beni preziosi come l'oro e l'argento, nonché la famigerata tratta transatlantica degli schiavi. Allo stesso tempo, lo scambio colombiano - il trasferimento di piante, animali, colture, persone e malattie tra il Nuovo Mondo e il Vecchio Mondo - portò a importanti cambiamenti ecologici e biologici. L'impatto della scoperta dell'America da parte di Colombo si fece sentire anche in Europa. Stimolò la competizione tra le nazioni europee per i territori d'oltremare e contribuì all'ascesa del capitalismo e all'affermazione del potere marittimo europeo. La scoperta del Nuovo Mondo da parte di Colombo non solo trasformò la storia di questo continente, ma ebbe anche un impatto profondo e duraturo sulle dinamiche economiche, politiche e culturali globali.

Il Rinascimento, un periodo fiorente della storia europea, raggiunse il suo apice nel XVI secolo, sebbene fosse iniziato in Italia nel XIV secolo. Questo movimento culturale, artistico, politico ed economico fu caratterizzato da un profondo rinnovamento e dalla riscoperta delle arti, delle scienze e delle idee dell'antichità classica. Il cuore del Rinascimento risiede nella sua trasformazione artistica. Artisti come Leonardo da Vinci, Michelangelo e Raffaello ridefinirono gli standard dell'arte, introducendo tecniche innovative ed esplorando temi che spaziavano dal religioso al profano. Le loro opere non solo evidenziarono la bellezza e la complessità umana, ma servirono anche da catalizzatore per nuove forme di espressione artistica in tutta Europa. Oltre all'arte, il Rinascimento fu anche un periodo di progresso scientifico e intellettuale. L'Umanesimo, una scuola di pensiero centrale in questo periodo, enfatizzava l'istruzione, il valore dell'individuo e la ricerca della conoscenza basata sulla ragione e sull'osservazione. Questo portò a significativi progressi in campi come la letteratura, la filosofia e la scienza, e pose le basi per la rivoluzione scientifica a venire. Dal punto di vista politico ed economico, il Rinascimento vide l'emergere del moderno Stato nazionale, con monarchi come Francesco I in Francia ed Enrico VIII in Inghilterra che accentrarono il potere. Le città-stato italiane, come Firenze e Venezia, divennero centri di commercio e cultura, favorendo la mescolanza di idee e ricchezza che alimentò il movimento. Il Rinascimento fu un periodo di risveglio culturale e intellettuale che influenzò profondamente l'Europa e il mondo. Ha gettato le basi per molti aspetti della società moderna e continua a influenzare la cultura, l'arte, la scienza e la politica ancora oggi.

La Riforma protestante, iniziata nel XVI secolo, ha segnato una svolta importante nella storia religiosa e culturale dell'Europa. Questo periodo iniziò con Martin Lutero, monaco e insegnante tedesco, che pubblicò le sue 95 tesi nel 1517. Queste tesi criticavano diversi aspetti della Chiesa cattolica, tra cui la vendita delle indulgenze, e chiedevano una fede più incentrata sulla Bibbia e sulla giustificazione per sola fede. Il movimento lanciato da Lutero guadagnò rapidamente popolarità e si diffuse in altre regioni, portando alla diversificazione del protestantesimo. Figure come Giovanni Calvino in Svizzera e Ulrich Zwingli contribuirono a questa diversificazione, portando ciascuno le proprie interpretazioni e i propri insegnamenti. Di fronte a questa sfida, la Chiesa cattolica lanciò la Controriforma per riformare la Chiesa dall'interno e combattere le idee protestanti. Il Concilio di Trento, tenutosi dal 1545 al 1563, svolse un ruolo chiave in questa risposta, riaffermando le dottrine cattoliche e introducendo riforme ecclesiastiche. La Riforma ebbe importanti implicazioni politiche e sociali. In alcuni Paesi rafforzò il potere dei monarchi, mentre in altri portò a grandi conflitti religiosi, come le Guerre di religione in Francia e la Guerra dei Trent'anni in Europa centrale. L'eredità della Riforma è ricca e complessa. In termini religiosi, ha portato a una diversità senza precedenti nel cristianesimo. Dal punto di vista culturale e sociale, ha incoraggiato l'alfabetizzazione e l'istruzione, ponendo l'accento sulla lettura personale della Bibbia. Dal punto di vista economico e politico, influenzò la struttura del potere in Europa e contribuì a plasmare la società moderna. La Riforma protestante è stata un evento cruciale nella storia dell'Occidente, influenzando profondamente lo sviluppo della civiltà in molti settori.

L'Impero ottomano, fondato alla fine del XIII secolo, conobbe un periodo di crescita significativa e divenne una potenza mondiale dominante, soprattutto nel corso del XV e XVI secolo. Questo sviluppo fu caratterizzato da un'impressionante espansione territoriale e da una crescente influenza negli affari regionali e globali. L'ascesa dell'Impero ottomano iniziò sotto il regno di Mehmed II, noto per la conquista di Costantinopoli nel 1453, che segnò la fine dell'Impero bizantino. Questa conquista non solo rafforzò la posizione strategica dell'Impero Ottomano, ma ne simboleggiò anche l'ascesa a grande potenza. Costantinopoli, ribattezzata Istanbul, divenne la capitale e un centro culturale, economico e politico dell'impero. Sotto i regni di sultani come Selim I e Solimano il Magnifico, l'impero si espanse ulteriormente, comprendendo vaste aree del Medio Oriente, del Nord Africa, dei Balcani e dell'Europa orientale. L'impero ottomano era notevole non solo per la sua potenza militare, ma anche per la sua sofisticata amministrazione e la sua società cosmopolita. Il commercio svolgeva un ruolo cruciale nell'economia dell'Impero ottomano. Controllando le principali rotte commerciali tra Europa e Asia, l'impero era in grado di arricchirsi e di influenzare le economie regionali e globali. L'Impero Ottomano fungeva anche da ponte tra Oriente e Occidente, favorendo gli scambi culturali e scientifici. Oltre al suo potere militare ed economico, l'Impero ottomano era anche un centro di cultura e arte. Fu la culla di stili architettonici, musica, letteratura e arti unici, influenzati da una diversità di tradizioni culturali presenti in tutto l'impero. L'influenza dell'Impero Ottomano fu significativa anche in termini politici e religiosi. Come califfato, era un leader nel mondo musulmano e svolgeva un ruolo centrale negli affari islamici. L'ascesa dell'Impero Ottomano giocò quindi un ruolo cruciale nell'equilibrio di potere sia in Europa che nel mondo islamico, lasciando un'impronta duratura nella storia mondiale. La sua eredità si riflette nei molti aspetti culturali, architettonici e storici che permangono nelle regioni che un tempo governava.

Lo sviluppo della stampa nel XV secolo ha rappresentato una delle svolte più significative nella storia dell'umanità, rivoluzionando il modo in cui le informazioni e le idee venivano diffuse. Questa innovazione è principalmente attribuita a Johannes Gutenberg, un orafo tedesco, che sviluppò la prima macchina da stampa a caratteri mobili intorno al 1440. Prima dell'invenzione di Gutenberg, i libri venivano copiati a mano, un processo lungo e costoso che ne limitava fortemente la disponibilità. La macchina da stampa permise la produzione di massa di libri e altri documenti stampati, riducendo drasticamente i costi e i tempi di produzione. Ciò rese i libri e i documenti scritti più accessibili a un pubblico più vasto, cosa che in precedenza era riservata a un'élite privilegiata. L'impatto di questa invenzione sulla società e sulla cultura fu profondo. Svolse un ruolo cruciale nella diffusione della conoscenza e delle idee, consentendo una rapida diffusione delle informazioni che superava i confini geografici e sociali. Questa maggiore diffusione del sapere contribuì a movimenti importanti come il Rinascimento e la Riforma protestante. La stampa ha avuto un impatto significativo anche sull'istruzione e sull'alfabetizzazione. Con la crescente disponibilità di libri, l'istruzione divenne più accessibile, contribuendo ad aumentare i tassi di alfabetizzazione in tutta Europa. Inoltre, permise la standardizzazione delle lingue e dei testi, svolgendo un ruolo chiave nello sviluppo delle lingue e delle letterature nazionali. Dal punto di vista politico, la stampa permise la diffusione di idee politiche e fu un potente strumento per riformatori e rivoluzionari. I governi e le chiese hanno spesso cercato di controllare o censurare la stampa per mantenere il loro potere, a testimonianza della sua notevole influenza. Lo sviluppo della stampa è stato una rivoluzione nella diffusione delle informazioni e delle idee, che ha plasmato la società moderna aumentando l'accesso alla conoscenza, incoraggiando l'innovazione intellettuale e culturale e influenzando le strutture politiche e sociali.

Il XVI secolo ha segnato un periodo di notevoli progressi nella scienza e nella tecnologia, gettando le basi per quella che sarebbe diventata la rivoluzione scientifica. Quest'epoca vide l'emergere di figure scientifiche chiave il cui lavoro cambiò profondamente la nostra comprensione del mondo. Nicolaus Copernicus, astronomo polacco, ebbe un ruolo cruciale in questo cambiamento di paradigma. Nel 1543 pubblicò il "De revolutionibus orbium coelestium" (Sulle rivoluzioni delle sfere celesti), in cui propose un modello eliocentrico dell'universo. Questo modello poneva il Sole, anziché la Terra, al centro del sistema solare, sfidando la visione geocentrica che aveva prevalso fin dall'antichità ed era sostenuta dalla Chiesa. In seguito, anche Galileo Galilei, uno scienziato italiano, diede un contributo importante. Con il miglioramento del telescopio, Galileo fu in grado di osservare i fenomeni celesti che sostenevano il modello eliocentrico. Le sue osservazioni, in particolare delle fasi di Venere e delle lune di Giove, fornirono prove convincenti contro il modello geocentrico. Questi progressi scientifici non furono privi di controversie. La teoria eliocentrica di Copernico, rafforzata dalle scoperte di Galileo, fu considerata eretica dalla Chiesa cattolica. Galileo stesso fu processato dall'Inquisizione e dovette rinunciare pubblicamente alle sue idee. Oltre all'astronomia, anche altri campi della scienza registrarono progressi significativi. La comprensione dell'anatomia umana fu rivoluzionata da figure come Andreas Vesalius, il cui lavoro dettagliato sulla struttura del corpo umano mise in discussione molte antiche credenze mediche. Questi progressi scientifici ebbero un profondo impatto sulla società e sulla cultura dell'epoca. Incoraggiarono un approccio più empirico e interrogativo al mondo, gettando le basi del moderno metodo scientifico. L'enfasi sull'osservazione e sulla razionalità ebbe ripercussioni ben oltre la scienza, influenzando la filosofia, la religione e persino la politica. Il XVI secolo è stato un momento decisivo per la scienza, segnando l'inizio di un'era di scoperte e innovazioni che hanno ridisegnato la comprensione dell'universo da parte dell'uomo e posto le basi per i futuri sviluppi scientifici.

Il XVI secolo è stato testimone della nascita e del rafforzamento del moderno Stato nazionale in Europa, un processo che ha segnato una significativa transizione dal feudalesimo medievale a forme di governo più centralizzate e unificate. Questa trasformazione fu in parte promossa da influenti figure monarchiche come Francesco I in Francia ed Enrico VIII in Inghilterra. Francesco I, re di Francia, svolse un ruolo chiave nel consolidamento dell'autorità reale attraverso la centralizzazione del potere. Il suo regno fu caratterizzato dal rafforzamento dell'amministrazione reale e dall'espansione del territorio francese. Francesco I promosse anche lo sviluppo culturale e artistico, facendo della Francia un centro del Rinascimento. I suoi sforzi per centralizzare il potere contribuirono a creare uno Stato moderno più coerente ed efficiente. Anche in Inghilterra Enrico VIII segnò una tappa importante nella formazione dello Stato moderno. Il suo regno è noto soprattutto per la rottura con la Chiesa cattolica romana e l'istituzione della Chiesa d'Inghilterra, un atto che non solo aveva implicazioni religiose ma rafforzava anche l'autorità reale. Questa centralizzazione del potere fu cruciale per la formazione dello Stato nazionale inglese. L'ascesa dello Stato moderno fu accompagnata dalla creazione di istituzioni centralizzate, dallo sviluppo di un sistema giuridico unificato e dall'emergere di una burocrazia professionale. Questi cambiamenti contribuirono alla formazione di nazioni più unificate e alla graduale diminuzione del potere dei signori feudali, che in precedenza erano stati i principali detentori del potere territoriale e militare. Questi sviluppi ebbero un impatto anche sulle relazioni internazionali, con l'emergere di una diplomazia più strutturata e la nascita del concetto di sovranità nazionale. Gli Stati iniziarono a interagire come entità distinte e sovrane, gettando le basi del moderno sistema internazionale.

L'espansione del commercio e dell'esplorazione europea nel XVI secolo segnò una fase cruciale nell'instaurazione del commercio mondiale e dello scambio culturale su una scala senza precedenti. Questo periodo fu caratterizzato da audaci viaggi e scoperte geografiche, tra cui spicca il viaggio di Vasco da Gama nel 1498, che aprì una nuova rotta marittima verso l'India. Il viaggio di Vasco da Gama, doppiando il Capo di Buona Speranza e raggiungendo la costa indiana, segnò la prima volta che venne stabilito un collegamento marittimo diretto tra Europa e Asia. Ciò ebbe un enorme impatto sul commercio internazionale, poiché permise ai mercanti europei di accedere direttamente alle preziose spezie asiatiche e ad altri beni, evitando gli intermediari del Medio Oriente. Questa nuova rotta contribuì alla ricchezza e all'influenza delle nazioni europee coinvolte, in particolare del Portogallo, che assunse una posizione di primo piano nel commercio delle spezie. L'espansione del commercio europeo fu accompagnata da un'epoca di esplorazioni, in cui navigatori ed esploratori mapparono territori sconosciuti e stabilirono contatti con vari popoli e culture in tutto il mondo. Queste interazioni portarono a un importante scambio culturale, tecnologico e biologico, noto come scambio colombiano, che vide il trasferimento di piante, animali, culture, persone e malattie tra i continenti. L'espansione europea ebbe anche un forte impatto sulle popolazioni locali delle regioni esplorate. In America, Africa e Asia, gli impatti sono stati profondi e vanno dalla colonizzazione e dallo sfruttamento economico a importanti cambiamenti culturali e sociali. La tratta degli schiavi, in particolare, divenne un aspetto oscuro e cruciale di questo periodo, con il trasferimento forzato di milioni di africani nelle Americhe. Dal punto di vista economico, questo periodo gettò le basi del capitalismo moderno e del sistema economico globale. L'aumento del commercio e la creazione di rotte commerciali globali incoraggiarono la crescita delle economie nazionali e lo sviluppo del sistema finanziario internazionale. L'espansione del commercio e delle esplorazioni europee nel XVI secolo è stata un motore fondamentale della globalizzazione, influenzando profondamente l'economia mondiale, la politica internazionale e le relazioni interculturali. Le scoperte e le interazioni di quest'epoca hanno plasmato in modo indelebile il mondo moderno.

Il XVI secolo è stato un periodo fondamentale per gli inizi del capitalismo e lo sviluppo del commercio mondiale. Con l'esplorazione di nuove rotte commerciali e la creazione di colonie oltremare, le nazioni europee iniziarono a impegnarsi nel commercio internazionale su una scala senza precedenti, gettando le basi del moderno sistema capitalistico. L'apertura di nuove rotte marittime verso l'Asia da parte di esploratori come Vasco da Gama e la scoperta delle Americhe da parte di Cristoforo Colombo diedero alle potenze europee accesso diretto a un'ampia gamma di risorse preziose. Queste risorse comprendevano spezie, oro, argento e altri beni esotici molto richiesti in Europa. Il controllo di queste rotte e di queste fonti di ricchezza divenne presto una questione importante, portando a un'intensa competizione tra le nazioni europee. Questo periodo vide anche la nascita di compagnie commerciali, come la Compagnia olandese delle Indie orientali e la Compagnia britannica delle Indie orientali, che svolsero un ruolo fondamentale nel commercio e nella colonizzazione. Queste compagnie, spesso sostenute dai rispettivi governi, furono tra le prime società per azioni del mondo, un'importante innovazione in campo finanziario e imprenditoriale. L'aumento del commercio internazionale stimolò lo sviluppo dell'economia di mercato e del capitalismo mercantile, dove il commercio e l'accumulo di capitale erano al centro dell'attività economica. Questo sistema incoraggiava gli investimenti, l'assunzione di rischi e l'innovazione, caratteristiche fondamentali del capitalismo. Allo stesso tempo, la competizione per le risorse e il potere tra le nazioni europee portò a conflitti militari e alla colonizzazione di ampie zone del mondo. L'espansione coloniale era motivata non solo dalla ricerca di ricchezza, ma anche dal desiderio di controllare territori strategici e di estendere l'influenza politica e culturale. Tuttavia, questo periodo storico è stato segnato anche da aspetti oscuri, in particolare la tratta transatlantica degli schiavi e lo sfruttamento delle popolazioni indigene nelle colonie. Queste pratiche ebbero ripercussioni profonde e durature, i cui effetti sono visibili ancora oggi. Gli inizi del capitalismo e del commercio mondiale nel XVI secolo sono stati una forza trainante per le trasformazioni economiche, politiche e culturali. Questo periodo non solo ha plasmato lo sviluppo economico dell'Europa, ma ha anche gettato le basi dell'attuale sistema economico globale.

Il 1500 è stato innegabilmente un punto di svolta nella storia mondiale, segnando l'inizio di una serie di eventi e sviluppi significativi che hanno plasmato il mondo moderno. Questo periodo ha visto grandi trasformazioni in diversi campi, dalla geopolitica all'economia, dalla cultura alla scienza. Uno degli eventi più significativi di questo periodo fu la scoperta del Nuovo Mondo da parte di Cristoforo Colombo nel 1492, che aprì la strada all'esplorazione e alla colonizzazione europea delle Americhe. Questa scoperta non solo trasformò la cartografia del mondo, ma portò anche a scambi culturali ed economici su una scala senza precedenti, noti come scambio colombiano. Dal punto di vista culturale e intellettuale, il XVI secolo è stato segnato dal Rinascimento, un movimento che ha ridefinito le arti, la letteratura e la scienza e ha promosso un rinnovato interesse per le idee e i valori dell'antichità classica. Questo periodo vide l'emergere di figure iconiche come Leonardo da Vinci, Michelangelo e Raffaello. Nel campo della religione, la Riforma protestante, iniziata da Martin Lutero, sfidò l'autorità della Chiesa cattolica e portò a una significativa frammentazione del cristianesimo in Europa. Questo movimento ebbe un profondo impatto sulla religione, sulla politica e sulla società europea e contribuì a plasmare il panorama religioso moderno. Il periodo fu anche testimone dell'ascesa dello Stato moderno, con monarchi come Francesco I in Francia ed Enrico VIII in Inghilterra che rafforzarono il potere centralizzato e gettarono le basi per le moderne strutture di governo. Allo stesso tempo, i progressi scientifici furono notevoli, con figure come Copernico e Galileo che sfidarono le concezioni geocentriche dell'universo e gettarono le basi per la rivoluzione scientifica. Infine, l'espansione del commercio e dell'esplorazione, insieme agli inizi del capitalismo, trasformarono l'economia globale. La creazione di nuove rotte commerciali e la nascita di compagnie commerciali gettarono le basi del commercio mondiale e del sistema economico contemporaneo. Il 1500 ha posto le basi per molti aspetti del nostro mondo moderno, influenzando in modo indelebile la traiettoria della storia umana nei campi della geopolitica, della cultura, della scienza, dell'economia e della religione.

Società e civiltà nel mondo

All'inizio del XVI secolo, l'Europa stava attraversando un periodo di trasformazione significativa e complessa. Dopo aver superato le devastazioni della grande peste del 1400, la popolazione europea iniziò a ripopolarsi, rappresentando all'epoca circa il 20% della popolazione mondiale. Questo periodo di rinascimento fu segnato da un rinnovamento culturale e intellettuale, oltre che da importanti cambiamenti nella società e nella politica. Il Rinascimento europeo vide un rinnovato interesse per le conoscenze antiche, con una rinascita della letteratura, dell'arte e della filosofia ispirata all'eredità dell'antica Grecia e di Roma. Allo stesso tempo, l'Europa assorbì e adattò le innovazioni provenienti da altre parti del mondo. Ad esempio, sebbene la stampa a caratteri mobili sia spesso associata a Johannes Gutenberg in Europa, essa ebbe dei precursori in Asia. Allo stesso modo, la polvere da sparo, inizialmente sviluppata in Cina, fu adottata e perfezionata in Europa, trasformando la guerra e la difesa militare. Da un punto di vista religioso e culturale, l'Europa di questo periodo era ampiamente omogenea, dominata dal cristianesimo. Ciò fu rafforzato dall'espulsione di musulmani ed ebrei da diversi Paesi, in particolare dalla Spagna nel 1492, una politica che contribuì a un certo grado di uniformità religiosa e culturale, ma anche a tensioni e conflitti interni. In termini di religione, questo periodo vide anche l'Europa ancorarsi più saldamente alla fede cristiana, spesso percepita come superiore. Questa visione del mondo è stata un motore fondamentale dell'espansione coloniale europea, dove la religione è stata spesso utilizzata per giustificare l'esplorazione e la colonizzazione. L'Europa era anche una regione proiettata verso l'esterno, che cercava attivamente di estendere la propria influenza in tutto il mondo. Ciò era evidente nei viaggi di esplorazione, come quello di Vasco da Gama, che aprirono nuove rotte commerciali e segnarono l'inizio dell'era della colonizzazione europea.

La Russia è famosa per il suo vasto territorio, che la rende il Paese più grande del mondo in termini di superficie. Si estende su due continenti, Europa e Asia, e copre una superficie di circa 17 milioni di chilometri quadrati. Questa vasta estensione conferisce alla Russia una grande diversità di paesaggi, climi e risorse naturali. La parte europea della Russia, sebbene molto più piccola della sua controparte asiatica, ospita la maggior parte della popolazione e le sue città principali, tra cui Mosca, la capitale, e San Pietroburgo. Questa regione è caratterizzata da estese pianure e climi temperati. La Siberia, che costituisce la maggior parte del territorio russo in Asia, è famosa per le sue vaste foreste, le montagne e il clima rigido, con inverni lunghi e molto freddi. Nonostante il clima rigido, la Siberia è ricca di risorse naturali, come petrolio, gas naturale e vari minerali. Le immense dimensioni della Russia fanno sì che condivida i confini con molti Paesi e la sua diffusione su due continenti la rende un importante attore geopolitico. Questa vasta estensione territoriale pone anche sfide uniche in termini di governance, sviluppo economico e connettività nel Paese. Le dimensioni colossali della Russia sono un tratto distintivo della sua identità nazionale e ne influenzano le politiche, l'economia e la posizione sulla scena internazionale.

All'inizio del XVI secolo, l'Europa aveva un livello di sviluppo socio-economico che, per molti aspetti, era paragonabile a quello di altre regioni avanzate del mondo, come l'India e il Medio Oriente. Questo periodo, prima della rivoluzione industriale, è stato caratterizzato da economie prevalentemente agricole nella maggior parte del mondo, Europa compresa. Dal punto di vista tecnologico, l'Europa non era chiaramente superiore alle civiltà del Medio Oriente o dell'India. Queste regioni avevano una lunga storia di contributi significativi in campi come la matematica, l'astronomia, la medicina e l'ingegneria. Ad esempio, il Medio Oriente, in particolare durante l'età dell'oro islamica, aveva sviluppato importanti conoscenze in campo scientifico e tecnologico, che hanno poi influenzato l'Europa. In India sono stati compiuti progressi sostanziali in campi come la matematica (in particolare lo sviluppo del concetto di zero e del sistema di numerazione decimale) e la metallurgia. L'India era anche famosa per i suoi prodotti tessili e artigianali, molto apprezzati in Europa e altrove. Tuttavia, a partire dal XVI secolo, l'Europa iniziò a sperimentare una serie di sviluppi chiave che avrebbero contribuito al suo avanzamento tecnologico ed economico rispetto ad altre regioni. La stampa di Gutenberg, ad esempio, facilitò una più ampia diffusione della conoscenza. Anche le Grandi Scoperte, aprendo nuove rotte commerciali e stabilendo contatti con diverse parti del mondo, ebbero un impatto considerevole. Sebbene all'inizio del XVI secolo l'Europa non fosse tecnologicamente superiore a regioni come l'India o il Medio Oriente, stava per intraprendere una serie di cambiamenti che avrebbero trasformato la sua struttura socio-economica e l'avrebbero avviata verso il dominio globale nei secoli successivi.

All'inizio del XVI secolo, prima dell'arrivo degli europei, l'America presentava una notevole diversità culturale e tecnologica, con civiltà avanzate come gli Aztechi, i Maya e gli Incas. Il Nord America era vasto e composto da diverse società e culture indigene. Questi popoli avevano sviluppato stili di vita adattati ai loro diversi ambienti, che andavano dalla caccia e dalla raccolta a forme sofisticate di agricoltura e alla società urbana in alcune regioni. Le parti più meridionali dell'America, in particolare le regioni dell'attuale Sudamerica, erano meno densamente popolate in alcune aree, ma erano sede di civiltà avanzate come l'Impero Inca. Gli Inca avevano creato un vasto impero con un'amministrazione complessa, tecniche agricole innovative e una rete stradale impressionante. Il cuore del potere e della raffinatezza culturale dell'America precolombiana si trovava nelle regioni centrali, dove gli imperi azteco e maya erano particolarmente avanzati. Queste civiltà avevano sviluppato sofisticati sistemi di scrittura, notevoli conoscenze astronomiche, architettura monumentale e società organizzate. Tuttavia, queste civiltà presentavano anche notevoli limiti tecnologici rispetto agli europei della stessa epoca. Uno dei più evidenti era l'assenza di una metallurgia avanzata, in particolare del ferro e dell'acciaio, che limitava la loro capacità di produrre armi e strumenti paragonabili a quelli europei. Inoltre, non disponevano di animali domestici di grandi dimensioni, come i cavalli o i buoi, che in Europa svolgevano un ruolo cruciale per l'agricoltura e come mezzo di trasporto. Queste differenze tecnologiche ebbero un forte impatto sull'incontro con gli esploratori e i conquistatori europei. Sebbene le civiltà amerindie fossero sofisticate e avanzate in molti settori, l'assenza di alcune tecnologie chiave, unita ad altri fattori come le malattie portate dagli europei, contribuì al loro rapido declino di fronte alla colonizzazione europea.

All'inizio del XVI secolo, l'Africa e il Medio Oriente presentavano realtà socio-economiche e tecnologiche diverse, influenzate da fattori geografici, culturali e storici. Il Maghreb, che comprende le regioni del Nord Africa come Marocco, Algeria e Tunisia, faceva parte dell'Impero Ottomano. Questa regione aveva un livello di sviluppo economico e tecnico vicino a quello europeo, con città fiorenti, sofisticati sistemi di irrigazione e una ricca cultura influenzata dagli scambi tra civiltà arabe, berbere e mediterranee. L'Africa subsahariana, spesso chiamata "Africa nera", presentava una grande diversità di culture e sistemi economici. In molte aree, le condizioni geografiche, come la vicinanza del deserto o la presenza della mosca tse-tse, rendevano difficile l'agricoltura su larga scala e l'uso di animali da tiro. Ciò ha portato a forme di organizzazione sociale ed economica adattate a questi ambienti, spesso basate sull'agricoltura di sussistenza, sull'allevamento nomade o sulla pesca. Il Medio Oriente, sotto l'influenza dominante dell'Impero Ottomano, era un crocevia di culture e scambi commerciali. Istanbul, la capitale dell'Impero ottomano, era all'epoca una delle città più grandi e sviluppate del mondo, con una popolazione stimata di circa 700.000 abitanti. Era un importante centro di commercio, cultura e amministrazione, con un'infrastruttura e un'architettura impressionanti. Lo sviluppo economico e tecnico del Medio Oriente e di alcune parti del Nord Africa era paragonabile, e a volte persino superiore, a quello dell'Europa nello stesso periodo. Queste regioni possedevano un ricco patrimonio culturale e scientifico, in particolare in campi come la medicina, l'astronomia e la matematica. All'inizio del XVI secolo, sia il Maghreb che il Medio Oriente mostravano livelli di sviluppo avanzati, influenzati dalla loro integrazione nell'Impero Ottomano. Al contrario, l'Africa subsahariana, con le sue sfide geografiche uniche, aveva sviluppato sistemi economici e sociali adattati alle sue particolari condizioni ambientali.

All'inizio del XVI secolo, l'Asia era un continente di grande importanza demografica e culturale, sede di alcune delle più grandi civiltà del mondo dell'epoca. L'Asia, con una popolazione di gran lunga superiore a quella europea, era la culla di civiltà antiche e avanzate. Imperi e regni in Cina, India, Giappone, Sud-Est asiatico e altre regioni avevano sviluppato culture ricche e sistemi politici ed economici complessi. In India, la nascita dell'Impero Mughal all'inizio del XVI secolo segnò l'inizio di un periodo di stabilità e prosperità. Sotto la guida di sovrani come Akbar il Grande, l'impero unificò gran parte del subcontinente indiano, diventando una grande potenza militare e politica. La raffinatezza dell'amministrazione Moghul, unita alla ricchezza culturale ed economica dell'India, rese la regione un importante attore globale. L'India era particolarmente famosa per la sua industria del cotone, che all'epoca era la più grande e avanzata del mondo. La qualità e la finezza dei tessuti indiani erano molto ricercate e il commercio del cotone e di altri prodotti come le spezie svolgeva un ruolo centrale nell'economia mondiale. L'industria tessile indiana non era solo un motore economico, ma anche un esempio della raffinatezza tecnica dell'India, che in alcuni settori spesso eguagliava o superava quella europea. Da un punto di vista tecnico e industriale, alcune regioni dell'Asia, compresa l'India, erano alla pari o addirittura superiori all'Europa. Ciò era particolarmente evidente in settori come la metallurgia, la produzione tessile e la costruzione navale. All'inizio del XVI secolo l'Asia era un continente dinamico e diversificato, sede di civiltà avanzate con economie sofisticate e sistemi politici potenti. L'India, in particolare, si distingueva come gigante politico, economico e militare, rivaleggiando e talvolta superando l'Europa in molti settori.

La Cina, nel corso della sua lunga e ricca storia, è stata la culla di molte invenzioni fondamentali che hanno avuto un profondo impatto sull'umanità. Nel periodo che precede e comprende l'inizio del XVI secolo, la Cina ha apportato contributi significativi in vari campi della scienza e della tecnologia. L'invenzione della carta è attribuita a Cai Lun all'inizio del II secolo d.C., anche se probabilmente esistevano forme di carta già prima di lui. La carta cinese, ricavata da fibre vegetali, era di qualità superiore e più durevole rispetto ai materiali di scrittura utilizzati all'epoca in altre parti del mondo. La Cina sviluppò anche inchiostri di alta qualità, essenziali per l'arte della calligrafia e per la diffusione della conoscenza. Alla Cina si attribuisce anche l'invenzione della polvere da sparo. Scoperta inizialmente in un contesto alchemico, la polvere da sparo fu utilizzata per la prima volta in Cina per scopi militari. Questa invenzione ha rivoluzionato le tattiche di guerra in tutto il mondo. Sebbene i dettagli precisi della raffinazione del carbonio nell'antica Cina non siano chiaramente stabiliti, la Cina ha storicamente dimostrato una grande padronanza della metallurgia, compresa la produzione di acciaio. La bussola, un altro strumento cruciale inventato in Cina, fu usata inizialmente per la divinazione prima di trovare applicazioni nella navigazione. Ha rivoluzionato la navigazione marittima, consentendo viaggi molto più precisi e lontani. Queste invenzioni cinesi hanno avuto un grande impatto non solo in Cina ma in tutto il mondo, plasmando lo sviluppo di molte società e culture. La trasmissione di queste tecnologie ad altre parti del mondo, spesso attraverso la Via della Seta e altre reti commerciali, ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della scienza e della tecnologia su scala globale. In questo senso, la Cina è stata un'importante fonte di innovazione e un contributo fondamentale al progresso tecnologico dell'umanità.

All'inizio del XVI secolo, il mondo mostrava una certa omogeneità in termini di sviluppo tecnologico e socio-economico tra le diverse civiltà, nonostante alcune disparità. La Cina, ad esempio, era all'avanguardia in diversi campi tecnologici, ma anche altre regioni come l'India, il Medio Oriente, parti dell'Africa e dell'Europa avevano sviluppato tecnologie e sistemi socio-economici avanzati. Queste regioni hanno condiviso le innovazioni attraverso il commercio e l'interazione culturale, facilitando la diffusione di conoscenze e tecnologie. I divari tecnologici e di sviluppo tra queste civiltà non erano estremamente pronunciati. Regioni come l'Impero ottomano e l'India avevano livelli di sofisticazione paragonabili a quelli della Cina in settori quali l'architettura, la letteratura, la scienza e la tecnologia. In Europa, nonostante un certo ritardo, erano in corso importanti progressi, in particolare con il Rinascimento e l'inizio della Riforma protestante. La capacità di diffondere le innovazioni da una regione all'altra ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo globale. Le innovazioni provenienti da regioni avanzate si diffusero in altre parti del mondo e furono spesso adattate e migliorate in base ai contesti locali. Verso la fine del XVI secolo, l'Europa iniziò ad affermarsi sempre più sulla scena mondiale, soprattutto attraverso la colonizzazione. L'espansione europea fu guidata da una serie di fattori, tra cui i progressi nella navigazione marittima, le motivazioni economiche e religiose e il desiderio di espansione politica. L'Europa riuscì a sfruttare le risorse del mondo e a estendere la propria influenza attraverso la colonizzazione e la creazione di imperi d'oltremare. Sebbene all'inizio del XVI secolo esistessero differenze tra le civiltà, vi era una certa omogeneità in termini di sviluppo. Questa omogeneità ha facilitato la diffusione delle innovazioni in tutto il mondo, aprendo la strada all'interconnessione globale che si è accelerata con l'espansione e la colonizzazione europea.

Le principali tappe della colonizzazione europea

La colonizzazione in America: l'alba dell'era coloniale e le sue trasformazioni

La période entre 1520 et 1540 marque une phase cruciale dans l'histoire des Amériques, caractérisée par la conquête rapide et brutale des civilisations précolombiennes par les conquistadors espagnols. Cette conquête, qui a commencé moins de trente ans après l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, a eu des conséquences dévastatrices pour les peuples indigènes du continent. Les conquistadors, menés par des figures telles qu'Hernán Cortés et Francisco Pizarro, ont ciblé des civilisations avancées et organisées comme les Aztèques et les Incas. Malgré la sophistication et la complexité de ces sociétés, elles ont été rapidement écrasées par les envahisseurs européens. Plusieurs facteurs ont contribué à ce résultat rapide, notamment la supériorité militaire des Espagnols, l'utilisation de la tactique et de la diplomatie, et l'exploitation des divisions internes au sein des empires autochtones. La conquête de ces empires a également été marquée par un coût humain terrifiant. Outre la violence directe de la conquête, la population indigène a été décimée par des maladies importées d'Europe, telles que la variole, contre lesquelles les peuples autochtones n'avaient aucune immunité. En 1650, la population des Amériques avait chuté dramatiquement, passant de quelque 60 millions à environ 10 millions d'habitants. Cette chute démographique est l'une des plus importantes de l'histoire humaine. La facilité relative avec laquelle les conquistadors ont renversé ces civilisations avancées a contribué à un complexe de supériorité chez les Européens. Cette perception de supériorité, couplée avec les richesses tirées du Nouveau Monde, a renforcé la puissance et l'influence de l'Europe sur la scène mondiale. La conquête des Amériques par les conquistadors espagnols a non seulement transformé radicalement le continent américain, mais a également eu des répercussions profondes sur l'équilibre mondial du pouvoir et sur les perceptions culturelles et raciales qui ont persisté pendant des siècles.

La tragique diminution de la population autochtone des Amériques suite à la conquête européenne peut être attribuée à deux causes principales : l'introduction de maladies infectieuses et les violences directes sous forme de massacres et de travail forcé. La rencontre des mondes européen, africain et américain a entraîné ce qu'on appelle l'« unification microbienne ». Les Européens, accompagnés plus tard par des Africains déportés comme esclaves, ont apporté avec eux en Amérique des maladies inconnues des populations autochtones. Ces maladies, comme la variole, le typhus, la lèpre, la dysenterie et la fièvre jaune, ont été particulièrement dévastatrices. La population indigène, n'ayant aucune immunité naturelle contre ces maladies, a subi des pertes massives. La variole, en particulier, a causé des ravages incommensurables, décimant des communautés entières. Parallèlement, les conquistadors ont perpétré des violences directes à grande échelle contre les peuples autochtones. Ces violences comprenaient des massacres systématiques ainsi que la réduction en esclavage de nombreuses communautés. Le travail forcé, souvent dans des conditions inhumaines comme dans les mines, a non seulement ôté la vie à de nombreux autochtones mais a également détruit les fondements même de leur organisation sociale et culturelle. Ces deux facteurs, combinés, ont conduit à une réduction dramatique de la population autochtone dans les Amériques. Cette période sombre de l'histoire a profondément marqué les sociétés américaines et continue de résonner dans la mémoire collective et l'histoire des peuples autochtones. La conquête des Amériques reste ainsi l'un des événements les plus tragiques et transformateurs de l'histoire humaine.

La conquête des Amériques par les Européens a donné lieu à une économie principalement fondée sur l'exploitation, tant des ressources naturelles que de la population autochtone. Cette économie a évolué en plusieurs phases, marquées par l'intensité et la nature de l'exploitation. Dans un premier temps, l'or et l'argent ont été les principales cibles des conquérants européens, engendrant une économie de pillage. Les richesses des empires Inca et Maya, entre autres, ont été systématiquement volées. Des trésors considérables ont été transférés en Europe, bouleversant les économies tant américaines qu'européennes. Après l'épuisement des richesses facilement accessibles, l'attention s'est tournée vers l'exploitation minière, en particulier dans des endroits comme les mines de Potosí, situées dans l'actuelle Bolivie. Ces mines, parmi les plus grandes et les plus riches du monde, ont été exploitées principalement pour leur argent, utilisant la main-d'œuvre forcée des populations indigènes dans des conditions extrêmement difficiles. À partir de la moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, le système de plantation a commencé à prendre forme. Ce système était adapté aux différences géologiques et climatiques entre l'Amérique et l'Europe. En Amérique latine, le climat tropical était propice à la culture de produits comme le sucre et le café. Ces cultures étaient destinées à l'exportation vers les métropoles européennes et étaient cultivées dans le cadre de grandes exploitations agricoles. La main-d'œuvre de ces plantations était principalement constituée d'esclaves indiens et, plus tard, d'esclaves africains amenés via la traite transatlantique des esclaves. Les conditions de travail dans ces plantations étaient souvent brutales et inhumaines, avec peu de considération pour la vie ou le bien-être des esclaves. L'économie des Amériques sous domination européenne était caractérisée par une exploitation intense des ressources naturelles et humaines. L'or et l'argent ont d'abord été pillés, puis extraits des mines, avant que l'économie ne se tourne vers l'agriculture de plantation, exploitant de manière intensive tant le sol que la main-d'œuvre esclave. Cette période a laissé des cicatrices profondes sur le continent, dont les effets se ressentent encore aujourd'hui.

Bartholomé de Las Casas, un dominicain espagnol, a joué un rôle crucial dans l'histoire de la colonisation des Amériques, en particulier dans la défense des droits des peuples autochtones. Durant la période de colonisation et d'exploitation intensive, il est devenu évident pour les contemporains que la population locale diminuait drastiquement, en partie à cause de l'exploitation et des maladies importées. De Las Casas a été l'un des premiers et des plus fervents défenseurs des peuples indigènes. En sa qualité de prêtre, il a plaidé devant les autorités judiciaires espagnoles pour la protection des Indiens, arguant que la conversion des Indiens au catholicisme rendait inacceptable leur réduction en esclavage. Son argumentation se fondait sur des principes moraux et religieux, affirmant que les Indiens, en tant que convertis ou potentiels convertis au christianisme, avaient des droits spirituels et humains qui devaient être respectés. Cependant, de Las Casas s'est heurté à une forte opposition de la part des propriétaires de plantations et d'autres intérêts coloniaux, qui étaient fortement dépendants de la main-d'œuvre esclave pour leurs exploitations. Ces groupes ne voulaient pas renoncer à leur source de main-d'œuvre bon marché et ont vigoureusement combattu les efforts de de Las Casas. Bien que de Las Casas n'ait pas réussi à convaincre les autorités espagnoles d'abolir immédiatement l'esclavage des Indiens, son travail a contribué à sensibiliser à leur sort et a influencé les politiques ultérieures. Quelques décennies après ses efforts, l'esclavage des Indiens a été progressivement abandonné, bien que de nombreuses formes d'exploitation et de travail forcé aient persisté. L'action de Bartholomé de Las Casas est un témoignage important de la résistance à l'injustice dans cette période de l'histoire. Bien que ses succès aient été limités à son époque, il reste une figure historique significative pour son plaidoyer en faveur des droits des peuples indigènes.

L'effondrement démographique des populations amérindiennes a eu un impact majeur sur le développement de la traite négrière transatlantique. Face à la diminution drastique de la main-d'œuvre autochtone due aux maladies, aux massacres, et aux conditions de travail inhumaines, les colonisateurs européens ont cherché des alternatives pour maintenir leurs activités économiques, notamment dans les grandes plantations de sucre et de café. Pour compenser la perte de main-d'œuvre due à l'effondrement démographique des populations indigènes, les Européens se sont tournés vers l'Afrique. Ce fut le début d'un trafic massif d'esclaves africains, marquant l'explosion de la traite transatlantique des esclaves. Les Africains capturés étaient transportés de force à travers l'Atlantique dans des conditions extrêmement difficiles et inhumaines, une traversée connue sous le nom de "passage du milieu". Cet afflux d'esclaves africains dans les Amériques a été une réponse directe au besoin de main-d'œuvre dans les colonies. Les esclaves étaient principalement employés dans les plantations, mais aussi dans d'autres secteurs tels que les mines et les services domestiques. Les conditions de vie et de travail des esclaves africains étaient brutales et caractérisées par une violence extrême et une déshumanisation systématique. La traite négrière transatlantique est devenue l'une des caractéristiques les plus tragiques et les plus inhumaines de cette période de l'histoire mondiale. Elle a non seulement eu des conséquences dévastatrices pour les millions d'Africains déplacés et leurs descendants, mais a également eu un impact profond sur le développement économique, social et culturel des Amériques. L'effondrement démographique des populations amérindiennes a été un facteur déterminant dans l'émergence et l'explosion de la traite négrière transatlantique, un épisode sombre qui a façonné de manière indélébile l'histoire et la société des Amériques.

Expansion Coloniale en Amérique du Nord

La colonisation initiale de l'Amérique du Nord par les Européens différait de celle de l'Amérique latine, en partie à cause des différences climatiques et des perceptions des opportunités économiques. L'Amérique du Nord, avec son climat tempéré, ressemble davantage à celui de l'Europe. Cependant, contrairement à l'Amérique latine, qui offrait des richesses immédiates sous forme d'or et d'argent ainsi que des conditions climatiques favorables à la culture de produits très rentables comme le sucre et le café, l'Amérique du Nord ne semblait pas offrir les mêmes opportunités économiques immédiates aux premiers colonisateurs européens. En Amérique latine, les conquistadors espagnols et portugais ont rapidement découvert des civilisations riches en or et en argent, comme les empires Inca et Aztèque, ce qui a stimulé un intérêt intense et une colonisation rapide. En revanche, en Amérique du Nord, les premiers explorateurs européens n'ont pas trouvé de telles richesses instantanées. De plus, les sociétés autochtones d'Amérique du Nord étaient moins centralisées et monumentales que celles d'Amérique latine, ce qui rendait la conquête et l'exploitation moins évidentes et immédiatement lucratives. Par conséquent, les premiers efforts de colonisation en Amérique du Nord ont été relativement limités et centrés sur des activités telles que le commerce de fourrures, la pêche, et l'agriculture, plutôt que sur l'extraction de minéraux précieux. Ce n'est que plus tard, avec la reconnaissance du potentiel agricole et commercial de l'Amérique du Nord, que la colonisation européenne y a pris de l'ampleur. Les intérêts économiques initiaux en Amérique du Nord étaient moins évidents que ceux d'Amérique latine, ce qui a influencé l'approche et l'intensité de la colonisation européenne dans ces régions. La logique d'exploitation, centrée sur les richesses immédiates et les gains économiques rapides, a conduit à une attention initialement moindre pour l'Amérique du Nord.

La colonisation de l'Amérique du Nord par les Européens, qui s'est intensifiée plus tardivement par rapport à l'Amérique latine, avait des motivations et des caractéristiques distinctes. Elle était largement basée sur la colonie de peuplement, c'est-à-dire l'établissement de communautés permanentes plutôt que sur l'exploitation économique immédiate. Les conflits religieux en Europe, notamment entre catholiques et protestants, ont été un moteur important de la migration vers l'Amérique du Nord. Beaucoup d'Européens cherchaient un refuge contre la persécution religieuse et les troubles politiques dans leurs pays d'origine. Le Mayflower, qui a atteint ce qui est aujourd'hui le Massachusetts en 1620, est un exemple emblématique de cette migration. Il transportait des Puritains, un groupe de protestants anglais cherchant la liberté religieuse, établissant ainsi l'une des premières colonies de peuplement permanent en Amérique du Nord. Au fur et à mesure que les coûts de transport diminuaient et que les nouvelles des opportunités en Amérique du Nord se répandaient, de plus en plus d'Européens étaient attirés par la perspective d'une vie meilleure. Ces immigrants n'étaient pas seulement motivés par des raisons religieuses, mais aussi par la promesse de terres, de richesse, et d'une nouvelle vie. Contrairement aux colonies d'Amérique latine, où la main-d'œuvre indigène était souvent exploitée pour l'extraction des ressources, les colonies d'Amérique du Nord étaient principalement agricoles, avec des colons qui travaillaient eux-mêmes la terre. Cette dynamique de peuplement a eu un impact profond sur le développement de l'Amérique du Nord, entraînant la création de sociétés avec des structures politiques et sociales distinctes de celles de l'Amérique latine. Au fil du temps, ces colonies de peuplement ont évolué en sociétés complexes avec leurs propres identités culturelles et politiques, jetant les bases de ce qui deviendrait plus tard les États-Unis et le Canada.

L'Empreinte Européenne en Asie: Commerce et Protectorats

La période allant de la fin du 15ème siècle jusqu'au milieu du 18ème siècle a marqué une ère de domination maritime européenne, avec des implications significatives pour l'Inde et d'autres régions d'Asie. Cette ère a commencé avec l'arrivée de Vasco de Gama en Inde en 1498, ouvrant la voie à une influence européenne croissante dans la région. L'arrivée des Européens en Inde et dans d'autres parties de l'Asie a coïncidé avec une période où les navires européens, armés de canons et autres technologies navales avancées, dominaient les mers. Cette supériorité navale a permis aux puissances européennes, notamment le Portugal, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la France, de contrôler les routes maritimes clés et de dominer le commerce maritime. En Inde, la présence européenne a transformé les dynamiques commerciales. Les puissances européennes ont établi des comptoirs et des colonies le long des côtes, contrôlant ainsi les points clés du commerce maritime. Les marchands locaux étaient souvent contraints de vendre leurs produits, notamment des épices, à ces puissances européennes, qui les exportaient ensuite vers l'Europe et d'autres marchés. Bien que le commerce des épices ne représente qu'une petite fraction (de 0,02 à 0,05 %) du PNB de l'Asie, il a généré d'énormes profits pour les Européens. La domination européenne sur les mers a également eu pour effet de limiter le développement des flottes asiatiques. Les marines nationales de pays comme l'Inde étaient surpassées par la puissance navale européenne, entravant leur capacité à s'engager dans le commerce maritime sur un pied d'égalité. Cette période de domination européenne a eu des effets profonds et durables sur l'Inde et d'autres régions d'Asie. Elle a non seulement réorienté les flux commerciaux et les relations économiques, mais a également préparé le terrain pour une influence politique et coloniale européenne plus directe dans ces régions, particulièrement évidente avec l'ascension de la Compagnie britannique des Indes orientales et la colonisation ultérieure de l'Inde par la Grande-Bretagne.

La période postérieure à 1760 marque un tournant significatif dans l'histoire de l'Inde, caractérisée par l'accroissement de la domination britannique, notamment à travers des victoires militaires et une occupation terrestre croissante. La Bataille de Plassey en 1757 est un événement clé dans ce processus. Cette bataille a vu une armée britannique, dirigée par Robert Clive, remporter une victoire décisive sur les forces du Nawab du Bengale. Cette victoire n'était pas seulement significative sur le plan militaire, mais elle a également marqué le début de la domination politique et économique britannique en Inde. Après cette victoire, entre 1790 et 1820, les Britanniques ont progressivement étendu leur contrôle sur de vastes régions de l'Inde. Ils ont utilisé à la fois leur propre armée et des forces locales pour mener des campagnes militaires contre diverses entités politiques indiennes. Cette expansion a été facilitée par la faiblesse de l'Empire moghol, qui était en déclin à cette époque, ainsi que par l'utilisation habile des divisions internes au sein de l'Inde. Les Britanniques ont non seulement tiré parti des rivalités politiques et des désunions entre les différents royaumes et principautés indiens, mais ont également mis en œuvre leur supériorité technologique et militaire. Leur capacité à mobiliser des ressources considérables et à utiliser des tactiques militaires avancées a joué un rôle crucial dans leur succès. Ces développements ont mené à l'établissement de l'Empire britannique en Inde, qui allait devenir l'un des joyaux de la couronne britannique. La période de domination britannique en Inde a eu des conséquences profondes et durables, affectant la structure politique, sociale, économique et culturelle du sous-continent. Elle a également posé les bases des mouvements de résistance et de libération qui allaient émerger au cours du 20ème siècle, aboutissant finalement à l'indépendance de l'Inde en 1947.

La Chine, au XVIIIème siècle, se distingue des autres grandes puissances asiatiques de l'époque par le fait qu'elle n'a pas été colonisée et est restée un empire unifié. Sous la dynastie Qing, la Chine était un empire vaste et puissant, jouissant d'une stabilité politique et d'une prospérité économique considérables. La dynastie Qing, qui régnait sur la Chine à cette époque, avait réussi à maintenir l'unité et la stabilité de l'empire. Cela a été réalisé grâce à un gouvernement centralisé efficace, une administration compétente, et une armée puissante. La Chine avait également une économie agricole florissante et un commerce intérieur et extérieur actif, renforçant sa position en tant que puissance majeure. La Chine a pu résister à la colonisation grâce à sa force militaire, sa taille imposante, et sa gouvernance centralisée. Cela a permis à l'empire de maintenir sa souveraineté face aux ambitions coloniales des puissances européennes, qui étaient déjà bien établies dans d'autres parties de l'Asie. Bien que la Chine n'ait pas été colonisée, elle a eu des interactions significatives avec les puissances étrangères. Ces interactions étaient souvent marquées par une dynamique complexe, avec la Chine cherchant à maintenir son autonomie tout en engageant un commerce limité et contrôlé avec l'Europe. Cependant, vers la fin du XVIIIème siècle et au XIXème siècle, la Chine a commencé à subir des pressions accrues de la part des puissances occidentales, ce qui a finalement conduit à une série de conflits et de concessions, notamment les Guerres de l'Opium et les Traités Inégaux. Ces événements ont marqué le début d'une période de défi pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. La Chine du XVIIIème siècle se distingue par sa capacité à maintenir son statut d'empire unifié et indépendant, malgré les pressions croissantes des puissances coloniales occidentales. Cette période représente une ère importante dans l'histoire chinoise, précédant les défis et les transformations du XIXème siècle.

L'Héritage de la Colonisation Européenne en Afrique du Nord

La colonisation française en Afrique du Nord a débuté au 19ème siècle et a joué un rôle significatif dans la politique internationale de l'époque, influençant même les prémices de la Première Guerre mondiale.

La conquête de l'Algérie par la France en 1830 a marqué le début d'une ère de profonds changements en Afrique du Nord. Cette période a transformé radicalement la société et l'économie algériennes, et a eu un impact durable sur les relations entre la France et l'Algérie. L'arrivée des colons français, suivie par des Italiens, des Espagnols et d'autres Européens, a entraîné une expropriation massive des terres agricoles algériennes. Ces terres étaient redistribuées aux nouveaux arrivants, qui les utilisaient pour cultiver des produits destinés à l'exportation vers la France. Ce processus a non seulement changé la structure foncière de l'Algérie, mais a également perturbé son tissu social et économique traditionnel, avec des répercussions significatives sur la population autochtone. La colonisation de l'Algérie a été tout sauf pacifique. Elle a rencontré une résistance acharnée de la part de la population locale, menée par des figures telles que l'émir Abdelkader. Ces conflits ont été marqués par une violence intense, reflétant la lutte des Algériens contre l'occupation et l'exploitation étrangères. L'ère coloniale en Algérie a laissé un héritage complexe, qui continue de façonner les relations entre la France et l'Algérie. Les questions de l'identité, de l'histoire coloniale et de ses séquelles restent au cœur des discussions et des échanges entre les deux pays. En somme, la conquête et la colonisation de l'Algérie par la France ont été des événements cruciaux, façonnant de manière indélébile l'histoire et la société des deux nations.

La fin du 19ème et le début du 20ème siècle ont vu l'expansion de l'influence française en Afrique du Nord, avec la colonisation de la Tunisie et du Maroc. Ces deux pays ont été intégrés dans l'empire colonial français sous la forme de protectorats, une démarche motivée par des intérêts économiques, stratégiques et politiques. En 1881, la France a établi un protectorat sur la Tunisie suite à la signature du Traité du Bardo. Ce traité a marqué le début du contrôle français sur la Tunisie, qui était jusque-là un territoire ottoman semi-autonome. L'établissement du protectorat a permis à la France d'exercer une influence politique et économique considérable en Tunisie, tout en conservant officiellement l'autorité nominale du bey local. Le Maroc, de son côté, est devenu un protectorat français et espagnol en 1912 après la signature du Traité de Fès. La France a acquis le contrôle de la majeure partie du Maroc, tandis que l'Espagne a obtenu des zones plus petites dans le nord et le sud du pays. Comme en Tunisie, l'établissement du protectorat au Maroc visait à étendre l'influence française dans la région et à sécuriser des intérêts économiques stratégiques, notamment en réponse aux ambitions coloniales d'autres puissances européennes, comme l'Allemagne. Ces deux protectorats ont été le théâtre de changements significatifs. La France a introduit des réformes administratives, économiques et éducatives, modifiant profondément les structures sociales et politiques des deux pays. Cependant, cette période a également été marquée par des résistances et des luttes pour l'indépendance, reflétant le mécontentement croissant des populations locales face à la domination coloniale. La colonisation de la Tunisie et du Maroc a donc joué un rôle important dans l'histoire de l'Afrique du Nord, et les héritages de cette période continuent d'influencer la région aujourd'hui. Ces événements ont non seulement redessiné la carte politique de l'Afrique du Nord, mais ont également eu un impact profond sur les dynamiques culturelles, sociales et économiques de la Tunisie et du Maroc.

La crise d'Agadir en 1911 est un exemple marquant des tensions géopolitiques et des rivalités coloniales qui ont caractérisé l'Europe au début du 20ème siècle. L'envoi de la canonnière SMS Panther par l'Allemagne dans la baie d'Agadir, au Maroc, constituait un défi direct à l'influence française dans la région. Cette démonstration de force de la part de l'Allemagne visait à renégocier les termes de la présence européenne au Maroc et à affirmer ses propres ambitions coloniales. Cette crise a exacerbé les tensions déjà vives entre les grandes puissances européennes, en particulier entre la France et l'Allemagne. Elle a mis en lumière les rivalités coloniales et nationalistes qui s'intensifiaient en Europe, contribuant à l'atmosphère de méfiance et de compétition qui prévalait à l'époque. Ces tensions étaient un prélude aux conflits plus larges qui allaient éclater avec la Première Guerre mondiale. La colonisation française en Afrique du Nord, notamment en Algérie, en Tunisie et au Maroc, a eu des répercussions profondes sur la région. Elle a entraîné d'importantes transformations sociales, culturelles et politiques, modifiant de manière durable le paysage de ces territoires. Les politiques coloniales ont souvent été marquées par des réformes administratives et économiques, mais aussi par des conflits et des résistances de la part des populations locales. Au niveau international, les actions de la France en Afrique du Nord ont influencé les dynamiques de pouvoir et les relations entre les grandes puissances européennes. L'expansion coloniale française a non seulement remodelé la carte politique de la région, mais a également eu un impact sur le système international, en contribuant à l'élaboration des conditions qui ont mené aux conflits majeurs du 20ème siècle. La crise d'Agadir et la colonisation française en Afrique du Nord sont des exemples de la manière dont les ambitions impériales européennes ont façonné l'histoire mondiale au début du 20ème siècle, avec des conséquences qui se font sentir jusqu'à aujourd'hui.

La colonisation française de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, ainsi que les intérêts coloniaux d'autres puissances européennes dans la région méditerranéenne, étaient liés à des enjeux politiques et stratégiques majeurs, en particulier dans le contexte des tensions croissantes qui ont précédé la Première Guerre mondiale. La Méditerranée a toujours été une région stratégique en raison de son importance pour le commerce maritime et sa position géopolitique. Pour la France et d'autres puissances européennes, sécuriser le contrôle ou l'influence sur cette région était crucial pour leurs intérêts nationaux. Les colonies en Afrique du Nord offraient non seulement des avantages économiques, mais servaient également de bases stratégiques pour la projection de puissance militaire et navale dans la Méditerranée. L'époque qui a précédé la Première Guerre mondiale était marquée par des rivalités intenses entre les grandes puissances européennes pour l'expansion coloniale. La colonisation de l'Afrique du Nord par la France s'inscrivait dans cette dynamique, avec des puissances concurrentes, notamment l'Allemagne et l'Italie, cherchant également à étendre leur influence dans la région. La crise d'Agadir en 1911 en est un exemple, où l'Allemagne a défié les ambitions françaises au Maroc. Pendant ce temps, les populations locales dans les colonies faisaient face à des changements politiques, sociaux et économiques majeurs. Ces changements étaient souvent accompagnés de résistances et de luttes pour l'indépendance, qui ont continué à se manifester tout au long du 20ème siècle. Les colonies françaises en Afrique du Nord étaient plus qu'une simple extension territoriale ; elles représentaient des pions stratégiques dans le grand jeu de la politique et de la puissance coloniales européennes. Le contrôle de ces territoires était considéré comme essentiel pour maintenir l'équilibre des pouvoirs et préparer les futures confrontations, notamment la Première Guerre mondiale.

L'Égypte et la Libye, au tournant du 20ème siècle, sont devenues des points focaux de la compétition coloniale, principalement en raison de leur position stratégique et de leur importance pour les ambitions impériales européennes.

Dans les années 1880, l'Égypte occupait une position unique dans l'ordre colonial de l'époque, se trouvant sous une influence britannique substantielle sans être formellement une colonie. Cette situation était largement due à l'importance stratégique du Canal de Suez, une voie maritime inaugurée en 1869 qui a transformé la navigation internationale. Le Canal de Suez, reliant la Méditerranée à la mer Rouge, a révolutionné le commerce maritime en raccourcissant considérablement la distance entre l'Europe et l'Asie. Pour la Grande-Bretagne, qui avait le plus grand empire colonial du monde et dont l'Inde était le joyau, le canal était d'une importance vitale. Il permettait un accès plus rapide et plus efficace à ses colonies en Asie, rendant le contrôle de cette route maritime d'une importance stratégique primordiale. L'influence britannique en Égypte s'est donc accrue, notamment après l'ouverture du canal. Les Britanniques étaient particulièrement désireux de sécuriser cette voie maritime contre toute menace potentielle, que ce soit de la part d'autres puissances coloniales ou de troubles internes en Égypte. Cela a conduit à une présence militaire et politique accrue en Égypte, avec les Britanniques exerçant une influence considérable sur les affaires intérieures égyptiennes. Cette domination britannique en Égypte a été un élément clé de leur stratégie globale pour maintenir et renforcer leur empire, notamment en assurant la sécurité de leur route vers l'Inde. Le contrôle du Canal de Suez est devenu un enjeu majeur dans la politique coloniale et les rivalités internationales de l'époque, reflétant la complexité des intérêts impériaux et la compétition pour les points stratégiques à travers le monde.

Au début du 20ème siècle, l'Italie, animée par un sentiment de nationalisme et d'ambition impérialiste, a commencé à orienter son regard vers la Libye, voyant dans cette région une opportunité d'étendre son influence et d'affirmer son statut sur la scène internationale. La conquête de la Libye par l'Italie s'est inscrite dans le cadre plus large de la compétition coloniale entre les puissances européennes. L'ère du nationalisme italien et l'expansionnisme impérial ont poussé l'Italie à chercher à établir une présence coloniale en Afrique du Nord, à l'instar des autres puissances européennes comme la France et la Grande-Bretagne. L'année 1911 a marqué un tournant avec le déclenchement de la guerre italo-turque. L'Italie a revendiqué la Libye, alors partie de l'Empire ottoman, dans le but d'établir un protectorat italien. Cette campagne militaire, qui s'est étendue de 1911 à 1912, a été couronnée de succès pour l'Italie, qui a ainsi pris le contrôle de la Libye. La Libye représentait pour l'Italie non seulement une nouvelle colonie à exploiter pour ses ressources, mais aussi un moyen de renforcer sa présence en Méditerranée et de se positionner comme une puissance coloniale majeure. La colonisation italienne de la Libye a entraîné des changements importants dans la région, avec des répercussions sur le plan social, économique et politique. Ce mouvement expansionniste de l'Italie en Libye a été caractéristique de la période des rivalités impérialistes en Europe, où les nations cherchaient à étendre leur influence à travers la colonisation et la conquête territoriale. La situation en Libye, ainsi que dans d'autres régions d'Afrique du Nord, a reflété la dynamique complexe et souvent conflictuelle du système international de l'époque.

Ces développements reflètent la manière dont les intérêts géopolitiques et impériaux européens ont remodelé le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au début du 20ème siècle. Le contrôle de ces régions était considéré comme essentiel pour la sécurité des routes commerciales et la maintenance des empires coloniaux, ce qui a conduit à des changements politiques et sociaux significatifs dans ces régions. Ces événements ont non seulement influencé les dynamiques internationales de l'époque, mais ont également laissé un héritage durable qui continue d'influencer la politique et les relations internationales dans ces régions.

L'Ère Coloniale en Afrique Subsaharienne: Changements et Conséquences

L'histoire de l'Afrique subsaharienne dans le contexte de la colonisation et du commerce des esclaves est complexe et tragique, marquée par une intégration forcée dans les systèmes économiques mondiaux bien avant la colonisation formelle du continent.

La colonisation de l'Afrique subsaharienne par les puissances européennes s'est déroulée plus tardivement par rapport à d'autres régions, avec une intensification particulière dans les années 1880. Cette période, souvent désignée sous le nom de "Partage de l'Afrique", a vu les nations européennes se lancer dans une compétition pour étendre leur influence et contrôle sur le continent africain. Cette ruée vers l'Afrique était motivée par divers facteurs géopolitiques, y compris le désir d'accéder à des ressources naturelles, de sécuriser des marchés pour les produits industriels européens et d'étendre les sphères d'influence politiques et économiques. La Conférence de Berlin de 1884-1885 marque un moment clé dans ce processus. Les puissances européennes, y compris la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et le Portugal, se sont réunies pour formaliser les règles de la colonisation africaine, se répartissant le continent sans considération pour les structures sociales, culturelles et politiques indigènes. Cette répartition arbitraire des territoires africains a souvent ignoré les frontières ethniques et historiques, créant des frontières artificielles qui ont contribué à des conflits et des tensions persistants dans la région. Cette période de colonisation tardive a eu un impact profond sur l'Afrique subsaharienne, entraînant des changements radicaux dans ses systèmes politiques, économiques et sociaux. Les puissances coloniales ont imposé de nouvelles structures administratives et économiques, souvent alignées sur leurs propres intérêts, et ont exploité les ressources du continent pour le bénéfice de leurs économies nationales. Les répercussions de cette période se font encore ressentir aujourd'hui, tant dans les dynamiques internes des nations africaines que dans leurs relations avec les anciennes puissances coloniales.

Avant même l'ère de la colonisation formelle, l'Afrique subsaharienne a été tragiquement intégrée dans l'économie mondiale à travers la traite négrière transatlantique. Ce commerce d'esclaves, qui s'est étendu du 16ème au 19ème siècle, a impliqué la déportation forcée de 10 à 12 millions d'Africains vers les Amériques. L'ampleur de cette traite et la manière dont elle a été menée ont eu des conséquences catastrophiques sur les sociétés africaines. Les effets de la traite négrière transatlantique sur l'Afrique subsaharienne ont été profonds et multidimensionnels. Le retrait massif de millions d'individus a non seulement entraîné une perte de population significative, mais a aussi perturbé les structures sociales et économiques existantes. Les communautés ont été déchirées, les familles séparées, et des sociétés entières ont été désorganisées par la perte de leurs membres. En plus des traumatismes sociaux, la traite négrière a eu un impact économique dévastateur. Beaucoup de régions ont perdu une part importante de leur force de travail, ce qui a ralenti le développement économique et exacerbé les inégalités et la dépendance. Les sociétés africaines ont été transformées de manière irréversible, avec des effets qui se font sentir jusqu'à aujourd'hui. Cette période sombre de l'histoire n'est pas seulement un chapitre douloureux pour l'Afrique, mais aussi pour les Amériques, où les esclaves africains et leurs descendants ont façonné de manière significative les sociétés dans lesquelles ils ont été forcés de vivre. La traite négrière transatlantique reste un exemple tragique des extrêmes de l'exploitation humaine et de ses impacts durables sur les sociétés à travers le monde.

En parallèle à la traite négrière transatlantique, un autre commerce d'esclaves, souvent moins mentionné mais tout aussi important, se déroulait entre l'Afrique, le Maghreb et le Moyen-Orient. Cette traite négrière orientale a duré du 7ème siècle jusqu'au début du 20ème siècle, et a concerné entre 13 et 15 millions d'individus africains. Cette traite a eu des répercussions considérables sur les populations africaines, semblables en gravité à celles de la traite transatlantique. Les esclaves africains transportés vers le Maghreb et le Moyen-Orient étaient utilisés dans diverses capacités, allant du travail domestique à l'armée, en passant par l'agriculture et l'artisanat. Comme dans le commerce transatlantique, cette traite a entraîné la séparation des familles, la destruction des structures communautaires et des perturbations économiques majeures dans les sociétés africaines. En plus de l'impact humain et social direct, la traite négrière orientale a également eu un impact culturel et démographique sur les régions du Moyen-Orient et du Maghreb. Les populations d'ascendance africaine dans ces régions témoignent de cette longue histoire de commerce d'esclaves. La reconnaissance de la traite négrière orientale est essentielle pour comprendre l'histoire complète de l'esclavage africain et ses effets à long terme. Elle met en lumière la complexité et l'étendue du commerce des esclaves, ainsi que les profondes cicatrices qu'il a laissées sur le continent africain et au-delà. Les séquelles de cette traite, tout comme celles de la traite transatlantique, continuent d'affecter les sociétés et les relations internationales à travers le monde.