Gli Stati (ri)Uniti: 1877-1900

Basato su un corso di Aline Helg[1][2][3][4][5][6][7]

Le Americhe alla vigilia dell'indipendenza ● L'indipendenza degli Stati Uniti ● La Costituzione degli Stati Uniti e la società del primo Ottocento ● La rivoluzione di Haiti e il suo impatto sulle Americhe ● L'indipendenza delle nazioni latinoamericane ● America Latina intorno al 1850: società, economie, politiche ● Gli Stati Uniti del Nord e del Sud intorno al 1850: immigrazione e schiavitù ● La guerra civile americana e la ricostruzione: 1861 - 1877 ● Gli Stati (ri)Uniti: 1877-1900 ● Regimi di ordine e progresso in America Latina: 1875-1910 ● La rivoluzione messicana: 1910 - 1940 ● La società americana negli anni Venti ● La Grande Depressione e il New Deal: 1929 - 1940 ● Dalla politica del bastone alla politica del buon vicinato ● Colpi di Stato e populismi latinoamericani ● Gli Stati Uniti e la Seconda guerra mondiale ● America Latina durante la seconda guerra mondiale ● La società statunitense del dopoguerra: guerra fredda e società dell'abbondanza ● La guerra fredda in America Latina e la rivoluzione cubana ● Il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti

Tra il 1877 e il 1900, gli Stati Uniti hanno vissuto un'epoca tumultuosa e di trasformazione, spesso definita "Gilded Age". Questo termine, reso popolare da Mark Twain, evoca un periodo di brillante prosperità in superficie, ma che nascondeva profondità di povertà e disuguaglianza sociale. Fu un'epoca di accelerazione dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione, che diede origine a giganti industriali e potenti monopoli. Tuttavia, il governo dell'epoca sembrava favorire gli interessi di questi conglomerati e della ricca élite, spesso a scapito della classe operaia.

Un elemento centrale di questa trasformazione fu la ferrovia. Dopo la guerra civile americana, essa divenne uno strumento vitale per la ricostruzione, in particolare nel Sud devastato. Più che un semplice mezzo di trasporto, la ferrovia saldò il Paese, collegando le sue vaste regioni e facilitando uno scambio di merci e persone senza precedenti. Questa rivoluzione dei trasporti stimolò la crescita economica, spingendo gli Stati Uniti a diventare una grande potenza industriale. Tuttavia, questa prosperità non era priva di ombre. La fine della Ricostruzione nel Sud vide il ritorno di un rigido controllo politico bianco, che portò alla soppressione del diritto di voto per gli afroamericani e all'introduzione delle leggi Jim Crow, che codificarono la segregazione e la discriminazione razziale.

Il periodo si concluse con una nota di espansione imperiale, con la guerra ispano-americana del 1898. Questo scontro non solo affermò la posizione degli Stati Uniti sulla scena mondiale, ma portò anche all'acquisizione di territori chiave come Porto Rico, Guam e le Filippine. In questo modo, la Gilded Age, con i suoi sorprendenti contrasti di ricchezza e povertà, opportunità e ingiustizia, ha plasmato l'America moderna, preparandola a svolgere un ruolo di primo piano nel XX secolo.

Ruolo delle ferrovie

Le ferrovie, arterie della nazione americana alla fine del XIX secolo, hanno trasformato profondamente il paesaggio economico, sociale e culturale degli Stati Uniti. Creando collegamenti fisici tra regioni remote, hanno letteralmente ridotto le distanze, rendendo la vastità dell'America un territorio più accessibile e interconnesso. La rapida espansione della rete ferroviaria ha catalizzato una rivoluzione nel trasporto merci. Prodotti agricoli, materie prime e manufatti potevano ora essere trasportati su lunghe distanze in tempi record. Questo non solo rese i prodotti più accessibili a un maggior numero di consumatori, ma diede anche ai produttori l'accesso a mercati più lontani, incrementando la produzione e la competitività. Oltre al boom economico, le ferrovie facilitarono anche la mobilità delle persone. Le persone potevano viaggiare da una costa all'altra, alla ricerca di opportunità di lavoro, di terre o semplicemente di una nuova vita. Questa mobilità incoraggiò anche la mescolanza di culture e idee, contribuendo alla formazione di un'identità nazionale più omogenea. Collegando le metropoli alle piccole città e le regioni agricole ai centri industriali, le ferrovie crearono un immenso mercato interno. Questa interconnessione non solo stimolava il commercio, ma incoraggiava anche gli investimenti e l'innovazione. Le aziende poterono beneficiare di economie di scala, producendo in serie per un mercato nazionale in espansione. Alla fine del XIX secolo, negli Stati Uniti le ferrovie erano molto più di un semplice mezzo di trasporto. Erano il simbolo di una nazione in movimento, di un'economia in crescita e di un popolo sempre più unito. Hanno plasmato l'America moderna, preparandola a diventare una superpotenza economica nel XX secolo.

Alla fine del XIX secolo, le ferrovie divennero la spina dorsale dello sviluppo americano, fungendo da catalizzatore per una trasformazione economica e sociale senza precedenti. Collegando l'Est all'Ovest e il Nord al Sud, la rete ferroviaria ha unito un Paese vasto e diversificato, creando coesione nazionale e stimolando una robusta crescita economica. L'impatto delle ferrovie sull'industrializzazione è innegabile. Facilitando il trasporto rapido ed efficiente delle materie prime ai centri industriali e portando i prodotti finiti sul mercato, hanno permesso all'industria americana di prosperare. Le fabbriche potevano ora ottenere risorse da regioni lontane e distribuire i loro prodotti in tutto il Paese, creando un mercato nazionale integrato. Oltre al ruolo svolto nell'industrializzazione, le ferrovie aprirono le porte alla colonizzazione dell'Ovest. Territori un tempo considerati inaccessibili o troppo remoti divennero destinazioni valide per chi cercava nuove opportunità. Lungo le ferrovie cominciarono a sorgere città e con esse una nuova ondata di coloni, imprenditori e avventurieri. Anche l'industria mineraria, agricola e forestale trasse un beneficio esponenziale da questa espansione ferroviaria. Le miniere potevano spedire i loro minerali ai centri di raffinazione, gli agricoltori potevano raggiungere mercati lontani e le vaste foreste del Paese diventavano fonti lucrative di legname, il tutto alimentato dalla rete ferroviaria in continua espansione. In breve, le ferrovie furono la forza trainante della trasformazione degli Stati Uniti in una potenza industriale dominante. Non solo hanno ridefinito il panorama economico, ma hanno anche plasmato la società americana, influenzando la demografia, la cultura e la politica. Questo periodo, segnato dalla fulminea ascesa delle ferrovie, ha gettato le basi dell'America moderna, aprendo la strada alla leadership globale americana nel XX secolo.

L'esplosione della rete ferroviaria negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo è una testimonianza eloquente della rivoluzione industriale e dell'ambizione nazionale di quell'epoca. Nell'arco di soli trent'anni, dal 1870 al 1900, la lunghezza totale delle ferrovie passò da 85.000 a 320.000 chilometri, a testimonianza di una crescita fenomenale. La conquista del West ha giocato un ruolo fondamentale in questa espansione. Con la promessa di terre e opportunità, l'Ovest americano attirò molti coloni. Le ferrovie facilitarono questa migrazione, rendendo gli spostamenti più rapidi e meno pericolosi. Inoltre, il governo federale incoraggiò la costruzione di ferrovie offrendo terreni in cambio della costruzione di binari. Allo stesso tempo, la crescita economica del Paese alimentò la necessità di una solida infrastruttura di trasporto. La crescente industrializzazione richiedeva mezzi di trasporto efficienti per trasferire le materie prime alle fabbriche e distribuire i prodotti finiti. Le ferrovie divennero il mezzo di trasporto preferito per queste merci. Questo periodo vide anche un afflusso di capitali, sia nazionali che esteri, nel settore ferroviario. Gli investitori, riconoscendo il potenziale di profitto nella costruzione e nella gestione delle ferrovie, hanno immesso enormi somme di denaro. Anche l'innovazione tecnologica ha svolto un ruolo cruciale. I progressi nella costruzione e nella tecnologia ferroviaria hanno permesso di costruire i binari in modo più rapido ed economico. Inoltre, il governo statunitense, riconoscendo l'importanza strategica delle ferrovie per lo sviluppo economico e territoriale, ha fornito un sostegno significativo a grandi progetti come la ferrovia transcontinentale. L'impatto di questa espansione è stato profondo. Regioni isolate sono diventate accessibili, i mercati locali sono diventati mercati nazionali e città un tempo modeste come Chicago sono diventate grandi hub ferroviari e metropoli industriali. In breve, lo spettacolare aumento della rete ferroviaria alla fine del XIX secolo non fu solo un'impresa ingegneristica, ma anche il riflesso di una nazione in piena trasformazione, che cercava di sfruttare appieno il suo vasto territorio e le sue abbondanti risorse.

Alla fine del XIX secolo, lo sviluppo delle ferrovie negli Stati Uniti fu un'impresa monumentale, dominata da interessi privati. Per affrontare le sfide logistiche poste da un Paese così vasto, era necessario un coordinamento. Questo ha portato all'introduzione dei quattro fusi orari orientali, un'innovazione che ha armonizzato gli orari dei treni in tutto il Paese. Tuttavia, la costruzione di queste ferrovie non fu priva di controversie. Nella corsa al dominio e alla redditività, molte compagnie ferroviarie sono state coinvolte in scandali di corruzione, spesso in collusione con i politici. La feroce concorrenza tra di esse ha talvolta portato a decisioni affrettate, privilegiando la velocità di costruzione a scapito della qualità e della sicurezza. Di conseguenza, alcune parti della rete non erano sempre ben mantenute, con conseguenti rischi per i passeggeri e le merci. Tuttavia, nonostante questi problemi, l'importanza delle ferrovie per lo sviluppo economico e territoriale del Paese era innegabile. Riconoscendo il loro valore strategico, i governi statali e federali fornirono sostanziali sussidi per sostenerne la costruzione. Questo investimento pubblico, unito all'ingegno e all'ambizione del settore privato, è stato il motore della rapida espansione della rete ferroviaria. Sebbene irta di sfide e controversie, la costruzione delle ferrovie ha plasmato la geografia, l'economia e la cultura degli Stati Uniti, gettando le basi per una nazione moderna e interconnessa.

La rapida ascesa delle ferrovie negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo ha avuto un effetto profondo sulla struttura economica e sociale del Paese. Le compagnie ferroviarie, beneficiando di enormi sovvenzioni fondiarie da parte del governo, acquistarono colossali appezzamenti di terreno lungo i loro binari. Queste acquisizioni, spesso strategiche, permisero loro non solo di controllare i trasporti, ma anche di dettare lo sviluppo economico delle regioni servite. Questa concentrazione di potere e ricchezza portò alla formazione di monopoli e trust. In assenza di un'adeguata regolamentazione, queste entità erano in grado di fissare le tariffe a loro piacimento, eliminare la concorrenza ed esercitare una notevole influenza sulla politica nazionale. I baroni delle ferrovie, come venivano spesso chiamati, divennero figure emblematiche della Gilded Age, incarnando sia l'ingegno imprenditoriale sia gli eccessi di un capitalismo senza regole. Le ferrovie, un tempo celebrate come meraviglie ingegneristiche e simboli del progresso, sono diventate per molti il volto della disuguaglianza. Le disparità di ricchezza si sono ampliate, con un'élite ricca da una parte che godeva dei frutti dell'industrializzazione e lavoratori e piccoli agricoltori dall'altra, spesso in balia delle tariffe e delle pratiche delle grandi compagnie ferroviarie. Questa situazione alimentò le tensioni sociali e politiche, dando origine a movimenti come quello dei Populisti, che chiedevano una regolamentazione più severa delle ferrovie e una distribuzione più equa della ricchezza. In definitiva, la storia delle ferrovie negli Stati Uniti è un riflesso della complessità dell'industrializzazione, che mescola progresso e disuguaglianza, innovazione e sfruttamento.

L'espansione delle ferrovie negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo, nonostante le sfide e le controversie, ha innegabilmente portato benefici significativi al Paese, plasmandone lo sviluppo e la traiettoria economica. Innanzitutto, le ferrovie hanno rivoluzionato i trasporti. Con binari che si estendevano da una costa all'altra, hanno permesso la fluidità del movimento di merci e persone. Non solo hanno reso più efficiente il commercio interstatale, ma hanno anche aperto le porte ai mercati nazionali, dove i prodotti occidentali potevano essere venduti nelle città orientali e viceversa. Questa interconnessione stimolò anche la crescita economica. Regioni un tempo isolate sono diventate centri di attività, con città che sono sorte e hanno prosperato intorno alle stazioni e ai nodi ferroviari. L'accessibilità offerta dalle ferrovie ha attirato investitori, imprenditori e lavoratori, creando un circolo virtuoso di sviluppo. L'impatto delle ferrovie sulla colonizzazione dell'Occidente è altrettanto indiscutibile. Territori un tempo considerati remoti e inospitali sono diventati accessibili. I coloni, attratti dalla promessa di terre e opportunità, si riversarono nel West, spesso utilizzando le ferrovie come mezzo di trasporto principale. Anche diverse industrie beneficiarono direttamente di questa espansione. L'industria mineraria, ad esempio, poté trasportare i suoi minerali ai centri di raffinazione dell'Est. Gli agricoltori poterono trasportare i loro raccolti verso mercati più lontani e l'industria forestale poté trasportare il legname in tutto il Paese per soddisfare la crescente domanda di costruzione e industrializzazione.

Alla fine del XIX secolo, mentre gli Stati Uniti vivevano una trasformazione industriale e territoriale senza precedenti, il Paese fu anche testimone di una rivoluzione nelle comunicazioni. Oltre all'impressionante espansione della rete ferroviaria, lo sviluppo del telegrafo e il miglioramento del sistema postale giocarono un ruolo cruciale nel creare una nazione più interconnessa. Il telegrafo, in particolare, segnò una rottura radicale con il passato. Prima della sua invenzione, le comunicazioni a distanza erano lente e inaffidabili. Con l'introduzione delle linee telegrafiche, i messaggi che un tempo richiedevano giorni o addirittura settimane per essere consegnati potevano ora essere trasmessi in pochi minuti. Questo ebbe un profondo impatto sul modo in cui venivano condotti gli affari. Le aziende potevano ottenere informazioni sul mercato e sulle azioni quasi in tempo reale, consentendo loro di prendere decisioni informate e rapide. Inoltre, fu più facile coordinare gli orari ferroviari e diffondere informazioni importanti in tutto il Paese. Anche il sistema postale subì notevoli miglioramenti. Con l'espansione verso ovest e la crescita delle città, divenne essenziale disporre di un servizio postale affidabile per collegare cittadini, imprese e governo. Le rotte postali si ampliarono e all'inizio del secolo furono introdotti nuovi servizi come la consegna a domicilio e la posta aerea. Queste innovazioni non solo facilitarono la comunicazione personale, ma giocarono anche un ruolo fondamentale nella crescita delle imprese, in particolare nei settori della vendita per corrispondenza e della distribuzione. Alla fine del XIX secolo gli Stati Uniti si trasformarono non solo in termini di infrastrutture fisiche, ma anche di comunicazioni. Il telegrafo e il sistema postale crearono una rete che collegava persone e aziende come mai prima, gettando le basi per un'economia moderna e una società interconnessa.

Sebbene il XIX secolo abbia visto gli Stati Uniti svilupparsi e interconnettersi in modo straordinario grazie alle ferrovie e ai progressi nelle comunicazioni, le distinzioni regionali persistevano, riflettendo eredità storiche, economiche e culturali profondamente radicate. L'Ovest era una frontiera in costante mutamento. Caratterizzato da una topografia variegata, dalle Montagne Rocciose alle vaste pianure, il West era una terra di opportunità e di sfide. La corsa all'oro, l'allevamento e l'agricoltura hanno plasmato la sua economia. È stata anche una regione di conflitti, dove coloni europei, popolazioni indigene e immigrati di origini diverse si sono scontrati e mescolati, creando un mosaico culturale unico. Il Sud, con la sua storia di piantagioni e schiavitù, ha vissuto un periodo di profonda trasformazione dopo la guerra civile americana. L'economia agraria, dominata dalla coltivazione del cotone, fu stravolta dalla fine della schiavitù. La ricostruzione tentò, con diversi gradi di successo, di integrare gli afroamericani appena liberati nella società civile. Il Sud ha anche mantenuto una cultura distinta, con proprie tradizioni musicali, culinarie e letterarie. Il Nord-Est, centro industriale e finanziario del Paese, è stato il motore dell'innovazione e del progresso. Città come New York, Boston e Filadelfia sono diventate poli industriali, commerciali e culturali. L'immigrazione di massa dall'Europa arricchì la regione, portando una diversità di tradizioni, competenze e culture. Il Nord Est è stato anche sede di movimenti sociali e politici progressisti, che hanno cercato di rispondere alle sfide dell'urbanizzazione e dell'industrializzazione. Queste distinzioni regionali, sebbene talvolta offuscate dalla modernizzazione e dall'interconnessione, hanno continuato a influenzare la politica, l'economia e la cultura degli Stati Uniti. Ogni regione, con le sue peculiarità, ha contribuito alla ricchezza e alla complessità dell'arazzo americano, rendendo gli Stati Uniti una nazione unita e allo stesso tempo diversificata.

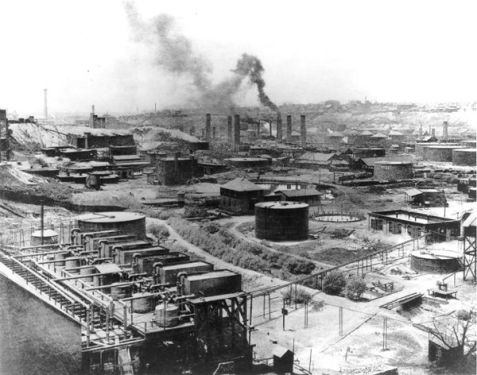

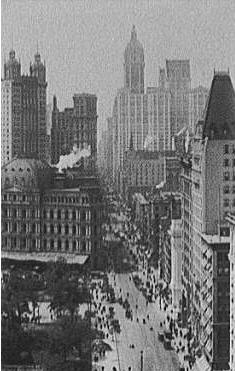

Alla fine del XIX secolo, gli Stati Uniti erano un mosaico di regioni con caratteristiche distinte, plasmate da storie, economie e culture diverse. L'Ovest, con le sue ampie vedute e i suoi vasti territori, era una terra di promesse e di sfide. Le sue vaste distese erano costellate di città in piena espansione, spesso nate in seguito a scoperte minerarie o a rotte commerciali. Oro, argento e altri minerali attiravano avventurieri e imprenditori, mentre le vaste pianure offrivano opportunità per l'agricoltura e l'allevamento. Nonostante queste opportunità, la densità di popolazione rimase bassa, dando alla regione un'atmosfera di frontiera. Il Sud, ancora segnato dalla guerra civile, era nel mezzo di un periodo di ricostruzione e riadattamento. La sua economia, un tempo dominata dalle piantagioni di cotone sostenute dalla schiavitù, doveva trovare una nuova strada. Sebbene l'agricoltura rimanesse predominante, la fine della schiavitù portò profondi cambiamenti alla struttura sociale ed economica. Gli afroamericani, sebbene ufficialmente liberi, si sono spesso trovati di fronte a leggi segregazioniste e a pratiche discriminatorie che hanno limitato i loro diritti e le loro opportunità. Il Nord-Est, invece, era il cuore pulsante dell'industrializzazione americana. Le città, con le loro fabbriche fumanti e le loro strade brulicanti, erano centri di innovazione e commercio. Il massiccio afflusso di immigrati in cerca di opportunità ha alimentato la forza lavoro nelle fabbriche e ha accresciuto la diversità culturale della regione. Questa rapida urbanizzazione e industrializzazione ha creato un'economia dinamica, ma ha anche dato origine a sfide sociali come il sovraffollamento, la disuguaglianza e le tensioni tra le diverse comunità. Ciascuna di queste regioni, con le sue particolarità e le sue sfide, ha contribuito alla dinamica nazionale degli Stati Uniti, riflettendo la diversità e la complessità di una nazione in piena trasformazione.

All'inizio del XIX secolo, gli Stati Uniti hanno subito una trasformazione tecnologica e infrastrutturale senza precedenti. Le ferrovie attraversavano il continente, collegando città e regioni precedentemente isolate, mentre le linee telegrafiche consentivano una comunicazione istantanea su lunghe distanze. Queste innovazioni hanno innegabilmente favorito l'integrazione economica e la mobilità, creando un mercato nazionale e facilitando lo scambio di informazioni. Tuttavia, nonostante la crescente interconnessione, persistevano radicate distinzioni regionali. L'Ovest, con le sue vaste distese e le sue risorse naturali, continuava ad attrarre chi cercava opportunità nelle miniere, nell'agricoltura e nell'allevamento. Il suo carattere di frontiera e la sua diversità culturale, con una coesistenza spesso tesa tra coloni, popolazioni indigene e immigrati, gli hanno conferito un'identità distinta. Il Sud, segnato dalle conseguenze della Guerra Civile e da una storia di schiavitù, ha lottato per ridefinire la propria economia e società. Pur essendo collegato al resto del Paese con la ferrovia e il telegrafo, ha mantenuto una cultura e un'economia distinte, in gran parte incentrate sull'agricoltura, e ha dovuto affrontare le sfide della ricostruzione e della segregazione. Il Nord Est, in quanto centro industriale e finanziario del Paese, abbracciò la modernità con entusiasmo. Fabbriche, banche e porti fiorirono, alimentati da una variegata forza lavoro di immigrati. Tuttavia, nonostante la relativa prosperità, la regione aveva le sue sfide sociali ed economiche, diverse da quelle dell'Ovest o del Sud. In breve, sebbene le ferrovie e il telegrafo abbiano creato un'infrastruttura unificante, non sono riusciti a omogeneizzare il ricco arazzo di culture, economie e storie degli Stati Uniti. Queste distinzioni regionali, radicate in secoli di storia ed esperienza, hanno continuato a influenzare la traiettoria del Paese, ricordandoci che la tecnologia, per quanto potente, non può sempre rimodellare identità culturali e storiche profondamente radicate.

L'Ovest

Conquista dei territori amerindi

A metà e alla fine del XIX secolo, l'Ovest americano divenne teatro di una serie di conflitti e di politiche governative che colpirono profondamente le popolazioni indigene della regione. Mentre gli Stati Uniti cercavano di espandere il proprio territorio e di consolidare il proprio controllo sulle terre appena acquisite, le popolazioni indigene si trovarono coinvolte nel tumulto dell'espansionismo americano. Sebbene la politica di rimozione degli indiani sia spesso associata alla legge del 1830 e alla deportazione delle tribù del sud-est, come i Cherokee, lungo il famigerato Sentiero delle lacrime, lo spirito di questa politica continuò per tutto il XIX secolo, interessando molte altre tribù in tutto il Paese. Nel West, i territori precedentemente sotto la sovranità di nazioni come i Sioux, i Cheyenne, i Nez Perce e molte altre erano ambiti per le loro risorse e il loro valore strategico. Con l'afflusso di coloni, cercatori d'oro e costruttori di ferrovie nella regione, le tensioni aumentarono. Le promesse fatte alle popolazioni indigene attraverso i trattati venivano spesso disattese e le terre che erano state loro garantite venivano invase. La risposta del governo statunitense a queste tensioni fu spesso l'uso della forza. Numerose guerre e scaramucce, come le guerre Sioux, la guerra Nez Perce e la battaglia di Little Bighorn, scoppiarono quando le popolazioni native resistettero all'invasione delle loro terre. Alla fine, la politica governativa si orientò verso la creazione di riserve, aree delimitate in cui le popolazioni indigene dovevano vivere, spesso lontano dalle loro terre ancestrali e in condizioni difficili. Il confinamento nelle riserve ha avuto conseguenze devastanti per le popolazioni indigene. I modi di vita tradizionali, basati sulla caccia, sulla pesca o sull'agricoltura nomade, sono diventati impossibili in questi spazi ristretti. Inoltre, le riserve sono state spesso gestite in modo inadeguato, con risorse insufficienti, causando fame, malattie e dipendenza dagli aiuti governativi.

La politica di espansione e spostamento delle popolazioni indigene negli Stati Uniti nel XIX secolo è una delle pagine più buie della storia americana. Sostenuta da una combinazione di desiderio di terra, pregiudizi razziali e pressioni economiche, questa politica ebbe conseguenze devastanti per le popolazioni indigene. Il governo degli Stati Uniti, sotto la pressione dei coloni bianchi che volevano sfruttare le terre fertili per l'agricoltura, le miniere e altri interessi commerciali, scelse spesso di dare priorità a questi interessi rispetto ai diritti e al benessere delle popolazioni indigene. I trattati, spesso firmati con la forza o con l'inganno, venivano regolarmente violati quando venivano scoperte nuove opportunità economiche, rafforzando il ciclo di spostamenti ed espropriazioni. Il Sentiero delle lacrime è l'esempio più noto e tragico di questa politica. A metà degli anni Trenta del XIX secolo, durante la presidenza di Andrew Jackson, il governo degli Stati Uniti approvò la legge sull'evacuazione degli indiani, che autorizzava l'allontanamento forzato di diverse tribù del sud-est, tra cui Cherokees, Choctaws, Creeks, Chickasaws e Seminoles. Questi popoli furono costretti a lasciare le loro terre ancestrali e a trasferirsi nei territori a ovest del fiume Mississippi, principalmente nell'attuale Oklahoma. Il viaggio fu brutale. Gli sfollati furono costretti a camminare per centinaia di chilometri, spesso senza provviste adeguate, in condizioni climatiche difficili. Malattie, esposizione e fame decimarono le file dei marciatori e si stima che migliaia di persone, forse addirittura un quarto di coloro che intrapresero il viaggio, morirono lungo la strada. Il Sentiero delle lacrime è una testimonianza toccante dell'impatto della politica di espansione americana sulle popolazioni indigene. Serve a ricordare i costi umani della colonizzazione e l'importanza di riconoscere e rispettare i diritti delle popolazioni indigene.

La politica di espansione e colonizzazione degli Stati Uniti nel XIX secolo ebbe conseguenze tragiche per le popolazioni indigene del Paese. Mentre la nazione cercava di espandere i propri confini e di sfruttare nuove terre per l'agricoltura, l'industria e altri interessi economici, le popolazioni indigene si trovarono sulla strada di questa espansione e spesso pagarono un prezzo elevato. La violenza era comunemente usata per sfrattare le popolazioni indigene dalle loro terre ancestrali. Guerre, scaramucce e massacri erano frequenti, con l'impiego di forze militari e milizie locali per sottomettere o espellere le comunità indigene. Questi scontri hanno spesso causato la morte di molti indigeni, tra cui donne, bambini e anziani. Coloro che sono sopravvissuti a questi spostamenti violenti sono stati costretti a lasciare le loro terre, le loro case e i loro luoghi sacri. Furono trasferiti in territori remoti, spesso aridi e inospitali. Queste nuove terre, note come riserve, erano generalmente piccole e non consentivano alle popolazioni indigene di praticare i loro modi di vita tradizionali. La caccia, la pesca e l'agricoltura, essenziali per la loro sussistenza, erano spesso impossibili o limitate in queste nuove regioni. La vita nelle riserve era difficile. Le condizioni erano spesso precarie, con la mancanza di accesso alle risorse di base come cibo, acqua e cure mediche. Inoltre, le popolazioni aborigene erano soggette alla giurisdizione e al controllo del governo federale, che spesso imponeva politiche volte ad assimilare e sradicare le loro culture e tradizioni. I bambini venivano spesso mandati in scuole residenziali dove era vietato parlare la loro lingua madre o praticare la loro cultura. In definitiva, la politica di espansione e spostamento degli Stati Uniti ha lasciato una profonda cicatrice nella storia delle popolazioni indigene. La perdita di vite, terre e culture è incommensurabile e gli effetti di queste politiche si fanno sentire ancora oggi. Riconoscere e comprendere questa storia è essenziale per forgiare un rapporto più giusto ed equilibrato tra gli Stati Uniti e i loro abitanti originari.

La caccia di massa ai bisonti durante il periodo di espansione verso ovest è una delle tragedie ecologiche e culturali più significative della storia americana. Prima dell'arrivo dei coloni europei, si stima che dai 30 ai 60 milioni di bisonti vagassero liberamente per le pianure del Nord America. All'inizio del XX secolo, tuttavia, questo numero si era ridotto a poche centinaia. Per molte popolazioni indigene delle pianure, il bisonte era molto più di una semplice fonte di cibo. Era il cuore della loro esistenza. Ogni parte dell'animale veniva utilizzata: la carne per il cibo, le pelli per i vestiti e i ripari, le ossa per gli strumenti e le armi e persino i tendini per il filo. Il bisonte aveva anche un profondo significato spirituale per molte tribù, essendo spesso al centro delle loro cerimonie e dei loro miti. La caccia industriale al bisonte, incoraggiata dall'arrivo delle ferrovie e dalla richiesta di pelli di bisonte per il mercato, vedeva migliaia di animali abbattuti ogni giorno. Molti venivano cacciati solo per le pelli, lasciando le carcasse a marcire nelle pianure. Ma questo sterminio non era motivato solo dal profitto. Era anche visto da alcuni come un mezzo per "addomesticare" l'Occidente e controllare le popolazioni indigene. Distruggendo la principale fonte di sussistenza degli indigeni, i coloni speravano di renderli dipendenti dalle forniture governative e di costringerli ad abbandonare il loro stile di vita nomade. L'impatto di questo sterminio sulle popolazioni indigene fu devastante. Private della loro principale fonte di cibo e materiali, molte comunità soffrirono di fame e povertà. Il loro stile di vita, che si era evoluto per millenni intorno al bisonte, fu distrutto nel giro di pochi decenni. La consapevolezza di questa tragedia ha infine portato a sforzi di conservazione all'inizio del XX secolo e da allora la popolazione di bisonti è aumentata, anche se non si avvicina ai numeri originari. Tuttavia, la storia della caccia al bisonte rimane una testimonianza toccante dei costi umani ed ecologici dell'espansione verso ovest.

Il massacro di Wounded Knee, avvenuto il 29 dicembre 1890 nel South Dakota, è uno degli eventi più oscuri e tragici della storia delle relazioni tra gli Stati Uniti e le popolazioni indigene. Simboleggia non solo la brutalità della politica espansionistica americana, ma anche la fine di quelle che potrebbero essere definite le "guerre indiane" nelle pianure. Alla fine del XIX secolo, le popolazioni indigene delle pianure, sfollate dalle loro terre ancestrali e confinate nelle riserve, dovettero affrontare condizioni di vita difficili. La pressione per l'assimilazione, la perdita della terra e l'esaurimento dei bufali avevano lasciato molte tribù dipendenti dalle razioni governative per la loro sopravvivenza. In questo contesto di disperazione, tra i popoli delle pianure, compresi i Lakota Sioux, emerse il movimento della Danza dello Spirito. Questo movimento religioso prometteva il ritorno del bufalo, la partenza dei coloni bianchi e il ritorno alla vita come era prima della colonizzazione. Allarmate dalla crescente popolarità della Spirit Dance e interpretandola erroneamente come una minaccia militare, le autorità americane cercarono di sopprimere il movimento. Ciò portò a una serie di tensioni e scontri, che culminarono a Wounded Knee. Quel giorno, un distaccamento del 7° Cavalleggeri, nel tentativo di disarmare un gruppo di Lakota, aprì il fuoco su uomini, donne e bambini disarmati. Le cifre esatte variano, ma si stima che quasi 200 Sioux, tra cui molte donne e bambini, furono uccisi. Anche i soldati americani subirono delle perdite, molte delle quali probabilmente causate dal fuoco amico. Il massacro di Wounded Knee fu ampiamente condannato, anche all'epoca, e rimane un argomento di vergogna e controversia. Per le popolazioni indigene è un doloroso ricordo delle ingiustizie e delle brutalità subite nel corso della storia americana. Per la nazione americana nel suo complesso, è una testimonianza dei costi umani dell'espansione e della colonizzazione e della necessità di riconoscere e riparare ai torti del passato.

La storia delle popolazioni indigene negli Stati Uniti è segnata da secoli di espropriazione, violenza ed emarginazione. Gli eventi di Wounded Knee, la politica sistematica di spostamento e assimilazione e lo sterminio deliberato dei bufali sono solo alcuni esempi delle numerose ingiustizie subite dalle popolazioni indigene. Il massacro di Wounded Knee è particolarmente emblematico di questa storia. Non fu solo un attacco brutale a uomini, donne e bambini disarmati, ma anche un tentativo di sopprimere un'espressione culturale e spirituale - la Danza degli Spiriti - che offriva speranza e resistenza a un popolo che si trovava ad affrontare sfide schiaccianti. Lo sterminio del bisonte, al di là delle sue conseguenze ecologiche, era destinato a spezzare la schiena economica e culturale dei popoli delle pianure, per i quali il bisonte era molto più di una semplice fonte di cibo. Era un elemento centrale della loro cosmologia, della loro spiritualità e del loro stile di vita quotidiano. Queste azioni, insieme a molte altre, hanno lasciato cicatrici profonde e durature. Le conseguenze di queste politiche sono evidenti ancora oggi sotto forma di alti tassi di povertà, cattive condizioni di salute, alti tassi di suicidio e altre sfide sociali ed economiche affrontate da molte comunità indigene.

Una delle conseguenze più tragiche della colonizzazione e dell'espansione americana è stato il drastico calo della popolazione delle popolazioni indigene degli Stati Uniti durante il periodo di espansione verso ovest. Questa riduzione non è stata semplicemente il risultato di un conflitto armato, anche se questo ha giocato un ruolo importante. Fu anche dovuta a una combinazione di malattie, spostamenti, privazioni, assimilazione forzata e altri fattori. Le popolazioni aborigene non erano immuni a molte delle malattie portate dagli europei, tra cui vaiolo, influenza, morbillo e tubercolosi. Queste malattie spesso provocavano alti tassi di mortalità tra le popolazioni indigene. Inoltre, le guerre e le scaramucce con le forze e le milizie americane causarono molte vittime tra le popolazioni indigene. I trasferimenti forzati, come il famigerato "Sentiero delle lacrime", hanno causato la morte di molti indigeni per esposizione, malnutrizione e malattie. Una volta sfollati, le condizioni di vita nelle riserve, spesso situate su terreni aridi o marginali, hanno portato a malnutrizione, malattie e dipendenza dalle razioni governative, spesso inadeguate. Le politiche governative, come le scuole residenziali per gli aborigeni, miravano ad assimilare le popolazioni aborigene alla cultura dominante. Questo ha spesso portato alla perdita di tradizioni, lingue e modi di vita, oltre che a traumi psicologici. Inoltre, lo sterminio dei bisonti, essenziali per la sopravvivenza di molte tribù delle pianure, ha lasciato questi popoli senza la loro principale fonte di cibo e materiali. La combinazione di questi fattori portò a un drastico declino della popolazione indigena durante questo periodo. Tuttavia, è essenziale notare che, nonostante queste sfide e tragedie, i popoli nativi sono sopravvissuti e continuano a svolgere un ruolo vitale nella società americana, preservando le loro culture, lingue e tradizioni di fronte a sfide considerevoli.

L'espansione verso ovest degli Stati Uniti nella seconda metà del XIX secolo è stata caratterizzata da una crescita esplosiva della popolazione. La promessa di terre abbondanti, di ricchezze minerarie e di opportunità economiche attirò un gran numero di persone verso l'Ovest, trasformando rapidamente la regione. L'Homestead Act del 1862 svolse un ruolo cruciale in questa migrazione. Offriva ai cittadini l'opportunità di rivendicare fino a 160 acri di terra pubblica a condizione di coltivarla e costruirvi una casa. Questa offerta attirò molti coloni, tra cui famiglie che cercavano di creare fattorie e individui che speravano di iniziare una nuova vita. Inoltre, la scoperta di oro, argento e altri minerali preziosi in Stati come la California, il Nevada e il Colorado scatenò diverse corse all'oro. Queste scoperte attirarono minatori e imprenditori da ogni dove, nella speranza di fare fortuna. Intorno ai siti minerari sorsero rapidamente città, alcune delle quali divennero metropoli prospere, mentre altre furono abbandonate una volta esaurite le miniere. Anche la costruzione della ferrovia transcontinentale, completata nel 1869, stimolò la crescita del West. Non solo facilitò lo spostamento delle persone verso ovest, ma permise anche il rapido trasporto delle merci attraverso il Paese, rafforzando così l'integrazione economica della regione. Tuttavia, questa rapida crescita non fu priva di conseguenze. Il massiccio afflusso di coloni ha esacerbato le tensioni con le popolazioni indigene, che hanno visto sempre più minacciate le loro terre e i loro modi di vita tradizionali. Inoltre, lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali ebbe spesso conseguenze ambientali durature. Ciononostante, alla fine del XIX secolo il West si trasformò da una frontiera largamente inesplorata in una regione integrata nella nazione, con città, industrie e culture uniche.

Il periodo che va dal 1860 al 1900 è stato testimone di una crescita demografica senza precedenti negli Stati Uniti. Nell'arco di quattro decenni, la popolazione è passata da 31 milioni a 76 milioni, con un aumento impressionante di quasi il 145%. Diversi fattori hanno contribuito a rendere possibile questa espansione. Uno dei principali motori di questa crescita è stato l'aumento naturale, risultante da un eccesso di nascite rispetto ai decessi. In questo periodo si sono registrati miglioramenti nelle cure mediche, nell'alimentazione e nelle condizioni di vita in generale, che hanno contribuito all'aumento dell'aspettativa di vita e ad alti tassi di natalità. Oltre all'aumento naturale, l'immigrazione ha svolto un ruolo cruciale nella crescita della popolazione. Le ondate successive di immigrati arrivarono sulle coste americane, soprattutto dall'Europa. Attirati dalla promessa di una vita migliore, di opportunità economiche e di libertà personali, milioni di immigrati provenienti da Paesi come l'Irlanda, la Germania, l'Italia e la Russia si riversarono nelle città americane in piena espansione. Infine, anche l'espansione verso ovest fu un fattore chiave per la crescita della popolazione. La promessa di terre, la scoperta dell'oro e di altre risorse e la costruzione della ferrovia transcontinentale attirarono un gran numero di coloni nei territori occidentali. Queste regioni, un tempo considerate selvagge, divennero rapidamente centri di attività, con la creazione di città, fattorie e industrie. La combinazione di incremento naturale, immigrazione ed espansione territoriale ha plasmato la crescita demografica degli Stati Uniti durante questo periodo cruciale, gettando le basi della nazione come la conosciamo oggi.

Il periodo di espansione e colonizzazione degli Stati Uniti nel XIX secolo ebbe conseguenze devastanti per le popolazioni indigene del Paese. La loro storia durante questo periodo è segnata da sofferenze, perdite e resistenza di fronte a politiche governative spesso ostili. Le politiche di espansione territoriale e di assimilazione delle popolazioni indigene da parte del governo statunitense ebbero conseguenze dirette e spesso mortali. La strategia del trasferimento forzato, come quella attuata con il Trail of Tears, ha visto intere tribù sradicate dalle loro terre ancestrali e trasferite in territori lontani, spesso meno fertili e meno ospitali. Migliaia di indigeni sono morti a causa di malattie, malnutrizione e stanchezza. Anche le malattie introdotte dai coloni europei, alle quali le popolazioni indigene non erano immuni, giocarono un ruolo importante nel declino delle loro popolazioni. Epidemie di vaiolo, influenza e morbillo, tra le altre, hanno decimato intere comunità, a volte nel giro di pochi mesi. Anche i conflitti armati sono stati una fonte costante di sofferenza. Numerose guerre e scaramucce tra le forze americane e le tribù indigene hanno avuto luogo nel corso del XIX secolo, e ogni conflitto ha ridotto ulteriormente la popolazione e il territorio delle popolazioni native. Questo capitolo oscuro della storia americana è una testimonianza dei costi umani dell'espansione e della colonizzazione. La perdita di vite, terre e culture indigene è una profonda cicatrice nel tessuto della nazione. Riconoscere e comprendere questa storia è essenziale per onorare la memoria delle popolazioni indigene e per garantire che simili ingiustizie non si ripetano in futuro.

La popolazione indigena degli Stati Uniti è diminuita drasticamente tra il 1860 e il 1900. Nel 1860, la popolazione indigena contava circa 330.000 persone, pari all'1,06% della popolazione totale degli Stati Uniti, che era di 31 milioni di abitanti. Nel 1900, tuttavia, il numero di nativi era sceso a 237.000, pari ad appena lo 0,31% della popolazione totale, che era cresciuta a 76 milioni. In proporzione alla popolazione totale, questo rappresenta un calo del 70% in soli 40 anni. Queste cifre evidenziano l'impatto devastante delle malattie, dei conflitti, degli spostamenti forzati e delle politiche di assimilazione sulla popolazione indigena durante questo periodo. Il significativo declino della popolazione indigena degli Stati Uniti tra il 1860 e il 1900 fu il risultato di una serie di eventi e politiche tragiche. I trasferimenti forzati, come il famigerato Trail of Tears, videro intere tribù sradicate dalle loro terre ancestrali e trasferite in territori lontani, spesso meno fertili e ospitali. Questi spostamenti hanno portato alla morte di molti indigeni per malattie, malnutrizione e stanchezza. Anche i conflitti armati con le forze statunitensi hanno causato gravi perdite tra le popolazioni indigene. Questi scontri erano spesso il risultato di tensioni per il possesso della terra, delle risorse e della sovranità delle popolazioni indigene. Le malattie introdotte dai coloni europei, alle quali le popolazioni indigene non erano immuni, decimarono molte comunità. Epidemie come il vaiolo, l'influenza e il morbillo furono particolarmente fatali. Infine, le politiche di assimilazione, che miravano a integrare le popolazioni indigene nella società americana bianca dominante, contribuirono all'emarginazione e alla cancellazione culturale. I tentativi di sopprimere le lingue, le tradizioni e le credenze indigene ebbero un profondo impatto sull'identità e sulla coesione delle comunità indigene. Questo periodo della storia americana è segnato da una serie di ingiustizie nei confronti delle popolazioni indigene, le cui conseguenze si fanno sentire ancora oggi. Riconoscere e comprendere questa storia è essenziale per onorare la memoria dei popoli indigeni e garantire che tali ingiustizie non si ripetano in futuro.

Colonizzazione rapida

La colonizzazione dell'Ovest americano nel XIX secolo è un capitolo complesso della storia degli Stati Uniti, segnato da ambizione, opportunismo e, purtroppo, tragedia per le popolazioni indigene. Dopo aver allontanato con la forza le popolazioni indigene dalle loro terre ancestrali e aver sterminato i bisonti, una risorsa vitale per molte tribù, il governo statunitense e gli imprenditori privati aprirono la strada alla rapida colonizzazione di queste vaste aree. Lo sviluppo della rete ferroviaria fu un elemento chiave di questa espansione. Le ferrovie, attraversando il continente, non solo facilitarono il trasporto delle merci, ma resero anche più accessibili ai coloni i viaggi verso l'Ovest. Le stazioni ferroviarie divennero punti di ancoraggio per le nuove città e i terreni adiacenti furono promossi e venduti a potenziali coloni, spesso a prezzi vantaggiosi. La promessa di terre abbondanti e a buon mercato fu una potente calamita per molti americani e immigrati. I contadini, attratti dalla prospettiva di vasti appezzamenti di terra coltivabile, emigrarono in massa, sperando di creare fattorie prospere. I minatori, attratti dalle voci di giacimenti di oro, argento e altri minerali preziosi, si riversarono in regioni come la California, il Nevada e il Colorado. Gli allevatori di bestiame, invece, erano attratti dai vasti pascoli per il loro bestiame. Questa diversità di coloni ha contribuito alla ricchezza culturale ed economica del West, ma è stata anche fonte di conflitti, in particolare per i diritti fondiari, l'accesso alle risorse e le interazioni con le popolazioni indigene rimaste. Nonostante queste sfide, il West è diventato rapidamente un simbolo delle opportunità e delle promesse americane, anche se queste promesse sono state realizzate a spese delle popolazioni indigene e degli ecosistemi.

L'allevamento di bestiame divenne un pilastro economico dell'Ovest americano nel XIX secolo. Con l'espansione della rete ferroviaria, i mercati dell'Est e del Midwest divennero più accessibili, creando una crescente domanda di bestiame. Il Texas, con le sue vaste distese di terra e il suo clima favorevole, divenne rapidamente un importante centro per l'allevamento del bestiame. I cowboy, spesso romanticamente idealizzati nella cultura popolare, erano i protagonisti di questa industria. Essi conducevano grandi mandrie di bestiame per centinaia di chilometri, su sentieri come il famoso Chisholm Trail, fino alle stazioni ferroviarie dove il bestiame veniva caricato e spedito verso i mercati orientali. Questi viaggi erano imprese ardue, che richiedevano settimane, o addirittura mesi, di duro lavoro, perseveranza e coraggio di fronte alle intemperie e a potenziali pericoli come i ladri di bestiame. Ciò che molti non sanno è che tra questi cowboy c'era un numero significativo di afroamericani. Dopo la Guerra Civile, molti afroamericani liberati cercarono opportunità di lavoro e finirono nell'allevamento di bestiame, un settore che, sebbene ancora soggetto a discriminazioni, offriva maggiori opportunità rispetto ad altre industrie dell'epoca. Si stima che gli afroamericani costituissero tra il 15% e il 25% di tutti i cowboy di questo periodo. Questi cowboy afroamericani, pur affrontando le discriminazioni e le sfide insite nella vita nel West, hanno svolto un ruolo essenziale nel plasmare la cultura e l'economia della regione. Il loro contributo, anche se spesso trascurato nei resoconti tradizionali, testimonia la diversità e la complessità della storia del West americano.

L'ascesa dell'industria ferroviaria nel XIX secolo ha avuto un profondo impatto su molti settori dell'economia americana e l'industria del bestiame non ha fatto eccezione. Grazie alla capacità di trasportare rapidamente grandi quantità di merci su lunghe distanze, la ferrovia aprì mercati prima inaccessibili agli allevatori occidentali. Chicago, con la sua posizione geografica strategica, divenne rapidamente un importante crocevia per l'industria ferroviaria e, di conseguenza, un centro nevralgico per l'industria del confezionamento della carne. I macelli e gli impianti di confezionamento della città innovarono con metodi di produzione a catena di montaggio, consentendo di trasformare il bestiame in modo rapido ed efficiente in prodotti a base di carne pronti per la spedizione. L'introduzione della refrigerazione è stata una vera rivoluzione per il settore. Prima di allora, trasportare la carne su lunghe distanze senza che si deteriorasse rappresentava una grande sfida. Con l'avvento dei vagoni refrigerati, la carne poteva essere mantenuta fresca durante il trasporto, aprendo la strada alla distribuzione nazionale. Questo non solo permise ai produttori occidentali di raggiungere i mercati dell'Est e del Midwest, ma rese anche la carne bovina più accessibile e conveniente per i consumatori americani. Di conseguenza, il consumo di carne bovina aumentò in modo significativo e divenne rapidamente un pilastro della dieta americana. Questa trasformazione dell'industria alimentare è un esempio perfetto di come l'innovazione tecnologica, unita all'ingegno imprenditoriale, possa rimodellare interi settori e influenzare le abitudini di consumo di una nazione.

L'espansione verso ovest degli Stati Uniti nel XIX secolo ha rappresentato un periodo di radicale trasformazione. Questa migrazione di massa verso territori inesplorati non solo ha ridisegnato la mappa geografica del Paese, ma ha anche plasmato la sua identità economica e culturale. L'infrastruttura ferroviaria è stata un catalizzatore chiave di questa trasformazione. Collegando l'Est, densamente popolato, con l'Ovest, selvaggio e ricco di risorse, le ferrovie aprirono nuove rotte per il commercio e la migrazione. Città un tempo isolate sono diventate centri di attività, attirando imprenditori, lavoratori e famiglie in cerca di opportunità. L'allevamento del bestiame, in particolare, è fiorito grazie a questi nuovi collegamenti. Le vaste pianure dell'Ovest si sono rivelate ideali per l'allevamento su larga scala e i cowboy, icone della cultura americana, hanno condotto enormi mandrie di bestiame alle stazioni ferroviarie, da dove venivano spedite ai mercati dell'Est. Questa industria non solo rafforzò l'economia del West, ma influenzò anche la cultura americana, con la nascita di miti, canzoni e storie incentrate sulla vita dei cowboy. L'ascesa dell'industria del confezionamento della carne, in particolare in centri come Chicago, segnò un passo importante nella modernizzazione della produzione alimentare. Grazie a tecniche innovative e all'uso della refrigerazione, la carne poteva essere lavorata su larga scala, conservata e trasportata su lunghe distanze, soddisfacendo la crescente domanda dei centri urbani. In definitiva, la colonizzazione dell'Occidente non fu solo una migrazione fisica verso nuovi territori. È stato un periodo di rinascita economica e culturale, in cui innovazione, ambizione e intraprendenza hanno trasformato una giovane nazione in una grande potenza industriale, ridefinendo l'identità e il destino degli Stati Uniti.

La colonizzazione delle Grandi Pianure da parte degli immigrati europei è un altro affascinante capitolo della storia dell'espansione verso ovest. Queste vaste distese, un tempo considerate il "grande deserto americano", furono trasformate in uno dei granai più produttivi del mondo grazie allo sforzo e alla determinazione di questi nuovi arrivati. Nel XIX secolo l'Europa orientale, centrale e orientale era in preda a sconvolgimenti politici, economici e sociali. Molti agricoltori, in particolare, dovevano affrontare povertà, sovrappopolazione e opportunità limitate. Le storie di vasti tratti di terra fertile negli Stati Uniti, disponibili per un prezzo quasi nullo, erano irresistibili per molti. Paesi come la Polonia, la Russia e l'Irlanda videro un esodo di massa dei loro cittadini, in cerca di una vita migliore sul suolo americano. Una volta arrivati, questi immigrati portarono con sé tecniche agricole, tradizioni e culture che arricchirono il paesaggio americano. Nelle Grandi Pianure scoprirono un terreno ricco e fertile, ideale per la coltivazione di mais, grano e altri cereali. Si formarono intere comunità, con chiese, scuole e attività commerciali che riflettevano il patrimonio delle loro terre d'origine. Il governo americano svolse un ruolo attivo in questa migrazione. L'Homestead Act del 1862, in particolare, fu un'iniziativa coraggiosa per popolare e sviluppare l'Ovest. Offrendo 160 acri di terra a chiunque fosse disposto a coltivarla e a costruirvi una casa, il governo non solo stimolò l'insediamento, ma promosse anche lo sviluppo agricolo della regione. Queste politiche, unite allo spirito imprenditoriale degli immigrati, trasformarono le Grandi Pianure in un bastione della produzione agricola. Il contributo di queste comunità di immigrati ha plasmato l'identità della regione e ha lasciato un'eredità duratura che continua a influenzare la cultura e l'economia degli Stati Uniti di oggi.

Gli homesteader furono davvero i pionieri dell'America rurale. Nonostante la promessa di terre fertili e opportunità, la vita nelle Grandi Pianure non era priva di sfide. I vasti spazi aperti, pur essendo pittoreschi, erano spesso teatro di condizioni climatiche estreme, dalle tempeste di neve invernali alle estati torride e secche e ai temuti tornado. Il terreno della prateria, sebbene fertile, era ricoperto da uno spesso strato di radici d'erba che lo rendeva difficile da arare. I primi sforzi per coltivare la terra erano spesso laboriosi e richiedevano animali robusti e aratri forti per rompere la crosta terrestre. Inoltre, l'assenza di alberi in vasti tratti delle pianure significava che il legno, essenziale per la costruzione e il riscaldamento, era un bene raro. Anche l'isolamento era una sfida costante. I primi proprietari di case erano spesso lontani dai vicini e dalle città, rendendo difficile l'accesso ai mercati, alle forniture e alla compagnia umana. Le infrastrutture, come strade e ferrovie, erano ancora in fase di sviluppo e rendevano il trasporto di merci e persone costoso e inefficiente. Tuttavia, nonostante queste sfide, i proprietari di case erano risoluti. Costruirono case con la zolla di terra, una risorsa abbondante, crearono comunità e istituirono scuole e chiese. Con il tempo, grazie all'innovazione e alla determinazione, adattarono i loro metodi agricoli alle condizioni delle pianure, introducendo colture resistenti alla siccità e tecniche di conservazione dell'acqua. La loro perseveranza fu ripagata. Le Grandi Pianure divennero il "granaio" dell'America, alimentando non solo il Paese ma anche molte parti del mondo. Le città e i villaggi prosperarono grazie allo sviluppo delle infrastrutture, che attirarono altre industrie e servizi. La storia degli homesteader è una testimonianza della tenacia umana di fronte alle avversità e della capacità di trasformare un paesaggio difficile in una terra di opportunità e abbondanza.

L'arrivo massiccio di immigrati dall'Europa centrale e orientale negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo ha avuto un profondo impatto sullo sviluppo economico e sociale del Paese. Questi immigrati, alla ricerca di una vita migliore lontano dalle turbolenze politiche ed economiche della loro patria, furono attratti dalla promessa di posti di lavoro e opportunità negli Stati Uniti. L'industria ferroviaria era in piena espansione, con un costante bisogno di manodopera per la costruzione, la manutenzione e la gestione delle linee. Gli immigrati, con la loro disponibilità a lavorare sodo e le loro diverse competenze, erano nella posizione ideale per soddisfare questa esigenza. Lavoravano nei cantieri, posando i binari su terreni difficili, e nelle officine di riparazione, mantenendo in funzione locomotive e vagoni. Allo stesso modo, l'industria mineraria del West, dalle miniere d'oro del Colorado a quelle di rame del Montana, si basava molto sulla manodopera immigrata. Le condizioni in queste miniere erano spesso pericolose, ma la promessa di un salario fisso e, per alcuni, la possibilità di trovare oro o altri minerali preziosi, attirava molti lavoratori. Nel Midwest, la rapida industrializzazione creò una domanda senza precedenti di lavoratori nelle fabbriche e nei mulini. Città come Chicago, Detroit e Cleveland divennero grandi centri industriali, producendo di tutto, dai macchinari ai prodotti di consumo. Gli immigrati provenienti dall'Europa centrale e orientale, con la loro esperienza ed etica del lavoro, trovarono lavoro in queste industrie, spesso in condizioni difficili, ma contribuendo in modo significativo alla produzione industriale della nazione. Oltre al loro contributo economico, questi immigrati hanno anche arricchito la cultura americana. Hanno portato con sé tradizioni, lingue, cucine e arti che hanno arricchito il mosaico culturale degli Stati Uniti. I quartieri in cui si sono insediati sono diventati centri di attività culturale, con chiese, scuole, teatri e mercati che riflettono i loro patrimoni unici.

L'insediamento nelle Grandi Pianure di agricoltori provenienti dall'Europa orientale, centrale e sudorientale ha segnato un periodo significativo nella storia dell'espansione americana. Questi immigrati, spesso in fuga dalla povertà, dalle persecuzioni o dagli sconvolgimenti politici dei loro Paesi d'origine, furono attratti dalle vaste distese di terra fertile degli Stati Uniti e dalla promessa di una vita migliore. Le Grandi Pianure, con i loro terreni ricchi e le vaste distese, offrivano opportunità ideali per l'agricoltura. Gli immigrati portarono con sé le tecniche agricole tradizionali, adattate alle condizioni dei loro Paesi d'origine, e le combinarono con le innovazioni disponibili in America. Ciò ha portato a un aumento spettacolare della produzione agricola, rendendo gli Stati Uniti uno dei principali produttori mondiali di prodotti come grano, mais e bestiame. Questi agricoltori svolsero anche un ruolo cruciale nell'insediamento delle regioni interne del Paese. Hanno creato comunità, costruito scuole, chiese e infrastrutture, gettando le basi per una crescita demografica ed economica sostenuta. Le città che un tempo erano piccoli avamposti o fermate lungo le linee ferroviarie si trasformarono in fiorenti centri commerciali, alimentati dall'agricoltura circostante. Accanto alla crescita agricola, l'arrivo degli immigrati stimolò anche l'industrializzazione. Molti di loro, soprattutto quelli che si stabilirono nel Midwest, trovarono lavoro nelle fabbriche e nelle officine che stavano sorgendo in quel periodo. Le loro competenze, l'etica del lavoro e la disponibilità a integrarsi furono essenziali per soddisfare le esigenze di manodopera della nascente industria americana.

L'arrivo degli immigrati cinesi sulla costa occidentale degli Stati Uniti a metà del XIX secolo segnò un capitolo particolare nella storia dell'espansione americana. Attirati dai racconti sulla "Montagna d'oro", migliaia di cinesi attraversarono l'oceano nella speranza di trovare fortuna nella corsa all'oro della California del 1849. Tuttavia, la realtà che incontrarono fu spesso molto diversa dai loro sogni dorati. Anche se alcuni ebbero successo nei campi d'oro, la maggior parte degli immigrati cinesi si trovò a lavorare in condizioni difficili per una paga minima, spesso sfruttati dai loro datori di lavoro. Di fronte alla concorrenza e alla xenofobia, furono spinti verso lavori meno desiderabili e aree meno redditizie dei giacimenti d'oro. Oltre alle miniere, gli immigrati cinesi svolsero un ruolo cruciale nella costruzione della prima ferrovia transcontinentale. Impiegati dalla Central Pacific Railroad, migliaia di lavoratori cinesi affrontarono condizioni pericolose per posare i binari attraverso le montagne della Sierra Nevada. Il loro duro lavoro, la loro esperienza con gli esplosivi e la loro determinazione furono essenziali per il completamento di questa impresa monumentale. Oltre al lavoro manuale, molti cinesi hanno avviato attività commerciali per servire le loro comunità. Hanno aperto lavanderie, ristoranti, erboristerie e altre piccole attività, formando le Chinatown in città come San Francisco. Questi quartieri sono diventati rapidamente centri culturali ed economici, offrendo sostegno e cameratismo a una popolazione che spesso ha dovuto affrontare discriminazione e isolamento. Tuttavia, nonostante il loro significativo contributo, gli immigrati cinesi hanno dovuto affrontare una crescente ostilità. Leggi discriminatorie, come il Chinese Exclusion Act del 1882, hanno limitato l'immigrazione cinese e i diritti dei cinesi già presenti negli Stati Uniti. Queste misure, unite alla violenza e alla discriminazione quotidiana, hanno reso la vita difficile a molti cinesi in America.

La storia degli immigrati cinesi in California è una storia di perseveranza di fronte alle avversità. Arrivati in gran numero durante la corsa all'oro del 1849, cercarono di costruirsi una vita migliore in quella che allora era considerata la terra delle opportunità. Tuttavia, nonostante il loro duro lavoro e il loro contributo significativo all'economia e alla società californiana, dovettero affrontare ostilità e discriminazioni sistematiche. La discriminazione contro i cinesi era istituzionalizzata. Leggi specifiche, come il Foreign Miners' Tax Act del 1852, imponevano tasse elevate ai minatori cinesi, rendendoli spesso non redditizi. In seguito, la Legge sull'esclusione dei cinesi del 1882 vietò l'immigrazione cinese per un decennio, riflettendo la crescente ostilità nei confronti della comunità cinese. Anche la violenza era comune. Le rivolte scoppiavano regolarmente nelle città californiane, con folle inferocite che attaccavano le Chinatown, bruciavano aziende e case e aggredivano i residenti. Questi atti erano spesso motivati da paure economiche, stereotipi razziali e competizione per il lavoro. In risposta a queste sfide, molti cinesi scelsero di vivere in Chinatown segregate, dove potevano trovare sicurezza, cameratismo e senso di appartenenza. Questi quartieri divennero centri di attività economica e culturale, con negozi, templi, teatri e scuole al servizio della comunità. Nonostante le discriminazioni e gli ostacoli, gli immigrati cinesi hanno svolto un ruolo cruciale nello sviluppo della California. Nelle miniere estraevano oro e altri minerali preziosi. Nelle città, hanno aperto negozi, ristoranti e lavanderie. Hanno anche svolto un ruolo essenziale nella costruzione della ferrovia transcontinentale, sfidando condizioni pericolose per collegare la costa occidentale al resto del Paese. La storia degli immigrati cinesi in California è una testimonianza della loro resilienza, determinazione e capacità di superare sfide considerevoli. La loro eredità vive ancora oggi, non solo nei contributi tangibili che hanno dato allo Stato, ma anche nello spirito di perseveranza e determinazione che incarnano.

La costruzione della ferrovia transcontinentale è uno dei risultati più notevoli del XIX secolo negli Stati Uniti e gli immigrati cinesi sono stati al centro di questa impresa monumentale. Il loro ruolo in questa impresa è stato essenziale, ma spesso sottovalutato o omesso dai resoconti storici tradizionali. La Central Pacific Railroad, la società che costruì la parte occidentale della ferrovia, iniziò ad assumere lavoratori cinesi nel 1865, soprattutto a causa della carenza di manodopera. I funzionari della compagnia erano inizialmente scettici sulla capacità dei cinesi di svolgere un lavoro così impegnativo, ma furono presto impressionati dalla loro efficienza, etica del lavoro e resistenza. Le condizioni di lavoro erano estremamente difficili. Gli operai cinesi erano spesso incaricati dei lavori più pericolosi, tra cui la posa della dinamite per creare tunnel attraverso le solide montagne della Sierra Nevada. Lavoravano in condizioni climatiche estreme, dal caldo torrido agli inverni gelidi, ed erano esposti a continui pericoli, come esplosioni, frane e incidenti. Nonostante ciò, venivano generalmente pagati meno delle loro controparti bianche e vivevano in campi di lavoro rudimentali. Nonostante queste sfide, i lavoratori cinesi hanno dimostrato una notevole ingegnosità. Hanno utilizzato le tradizionali tecniche di costruzione cinesi, adattando le loro competenze all'ambiente americano. Ad esempio, quando dovevano affrontare l'arduo compito di scavare un tunnel nella roccia solida, usavano fuochi per riscaldare la roccia e poi acqua fredda per frantumarla, un metodo che avevano imparato in Cina. Il loro contributo fu così significativo che quando, nel 1869, l'ultimo chiodo d'oro fu piantato a Promontory Summit, nello Utah, segnando il completamento della ferrovia, la presenza di lavoratori cinesi era innegabile. Tuttavia, nonostante il loro ruolo cruciale, furono spesso emarginati nelle celebrazioni e nelle commemorazioni che seguirono.

La colonizzazione dell'interno degli Stati Uniti, in particolare delle Grandi Pianure, fu un'impresa ardua per molti pionieri. Sebbene la promessa di terre abbondanti e fertili attirasse molti coloni, la realtà della vita in queste regioni era spesso molto diversa da quella che avevano immaginato. L'isolamento geografico delle Grandi Pianure poneva molte sfide. Prima della costruzione delle ferrovie, i coloni si affidavano principalmente ai carri e alle vie d'acqua per il trasporto delle merci. Ciò significava che l'accesso ai mercati, dove potevano vendere i loro prodotti e acquistare i rifornimenti, era limitato. Inoltre, le distanze tra le fattorie e le piccole città erano spesso notevoli, rendendo difficile la creazione di comunità affiatate e l'accesso a servizi essenziali come scuole, medici o chiese. Le condizioni climatiche delle Grandi Pianure rappresentavano un'altra grande sfida. Le estati potevano essere calde e secche, rendendo difficile l'agricoltura senza un'adeguata irrigazione. Gli inverni, invece, erano spesso rigidi, con tempeste di neve e temperature gelide che potevano mettere in pericolo il bestiame e i raccolti. Anche i tornado e le grandinate erano minacce comuni per i coloni. Inoltre, il terreno delle Grandi Pianure, sebbene fertile, era coperto da uno spesso strato di erba dalle radici profonde. Ciò rendeva estremamente difficile l'aratura iniziale. I coloni dovettero innovare, utilizzando aratri speciali per rompere la dura crosta del terreno. Nonostante queste sfide, molti coloni hanno perseverato, adattando i loro metodi di coltivazione e il loro stile di vita per avere successo in questo ambiente difficile. Svilupparono tecniche agricole specifiche per la regione, come l'aratura a strisce per ridurre l'erosione del suolo e la piantumazione di alberi come frangivento. Con il tempo, anche l'arrivo della ferrovia facilitò l'accesso ai mercati e ridusse l'isolamento delle Grandi Pianure, permettendo alla regione di prosperare.

Il Sud

La fin de la guerre civile en 1865 a marqué la fin de la Confédération et de l'esclavage légal aux États-Unis. Cependant, la promesse de liberté et d'égalité pour les Afro-Américains n'a pas été pleinement réalisée, en particulier dans le Sud. La période qui a suivi la guerre, connue sous le nom de Reconstruction, a été une tentative de réintégrer les États du Sud dans l'Union et de garantir les droits des Afro-Américains nouvellement libérés. Mais cette période a été marquée par une résistance intense de la part des Blancs du Sud qui étaient déterminés à restaurer une domination blanche. Les "codes noirs" étaient un ensemble de lois adoptées par les législatures des États du Sud après la guerre civile. Bien que ces lois aient reconnu certains droits pour les Afro-Américains, comme le droit de posséder des biens et de se marier, elles ont également imposé de nombreuses restrictions. Par exemple, les codes noirs interdisaient aux Afro-Américains de voter, de témoigner contre des Blancs devant un tribunal, de posséder des armes ou de se réunir en groupes sans la présence d'un Blanc. De plus, ces lois imposaient des contrats de travail annuels, forçant de nombreux Afro-Américains à travailler dans des conditions qui ressemblaient beaucoup à l'esclavage. En plus des codes noirs, d'autres lois et pratiques, connues sous le nom de lois Jim Crow, ont été mises en place pour renforcer la ségrégation raciale et la suprématie blanche. Ces lois ont imposé la séparation des races dans les lieux publics, comme les écoles, les hôpitaux, les transports en commun et même les cimetières. Les Afro-Américains étaient également privés de leur droit de vote par des tactiques telles que les taxes de vote, les tests d'alphabétisation et les menaces de violence. La mise en œuvre de ces lois et pratiques a été soutenue par la violence et l'intimidation. Des groupes comme le Ku Klux Klan ont terrorisé les Afro-Américains et les Blancs qui les soutenaient, utilisant des lynchages, des incendies criminels et d'autres actes de violence pour maintenir le statu quo racial.

Face à un système juridique et social profondément ancré dans la discrimination, les Afro-Américains ont dû faire preuve de persévérance et d'ingéniosité pour contester les injustices auxquelles ils étaient confrontés. Malgré les obstacles, ils ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour lutter pour leurs droits. Les Afro-Américains ont formé des organisations pour soutenir leurs efforts. La National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), fondée en 1909, est devenue un acteur majeur dans la lutte pour les droits civiques. Elle a utilisé les tribunaux comme principal moyen de contester les lois discriminatoires, en embauchant des avocats pour représenter les Afro-Américains dans des affaires judiciaires clés. Cependant, ces efforts ont souvent été entravés par des tribunaux hostiles, en particulier dans le Sud. Les juges, souvent en accord avec les préjugés dominants de leur communauté, étaient réticents à statuer en faveur des plaignants noirs. De plus, les Afro-Américains qui osaient contester le système en place risquaient des représailles, allant de l'intimidation à la violence physique. Malgré ces défis, il y a eu des victoires notables. L'une des plus célèbres est l'affaire Brown v. Board of Education de 1954, dans laquelle la Cour suprême des États-Unis a statué que la ségrégation raciale dans les écoles publiques était inconstitutionnelle. Bien que cette décision n'ait pas mis fin immédiatement à la ségrégation, elle a marqué un tournant dans la lutte pour les droits civiques. En dehors des tribunaux, les Afro-Américains ont également utilisé d'autres moyens pour contester la discrimination. Ils ont organisé des boycotts, des sit-ins, des marches et d'autres formes de protestation non violente pour attirer l'attention sur leur cause. Des figures emblématiques comme Martin Luther King Jr., Rosa Parks et d'autres ont émergé comme leaders de ce mouvement pour les droits civiques.

La résilience et la détermination des Afro-Américains face à l'oppression systémique ont été remarquables. Dans le Sud post-guerre civile, où la discrimination était la plus profonde et la plus institutionnalisée, les Afro-Américains ont trouvé des moyens de résister et de s'organiser. La création de leurs propres organisations a été un moyen essentiel pour les Afro-Américains de lutter pour leurs droits. Des groupes comme la NAACP, le Southern Christian Leadership Conference (SCLC) et le Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) ont joué un rôle crucial dans la mobilisation des communautés noires pour la cause des droits civiques. Ces organisations ont fourni une plateforme pour la formation, la stratégie et la coordination des actions de protestation. L'adhésion au Parti républicain, autrefois le parti de Lincoln et de l'émancipation, était une autre manière pour les Afro-Américains de revendiquer leurs droits politiques. Bien que cette affiliation ait changé avec le temps, notamment en raison de la "stratégie sudiste" du Parti républicain dans les années 1960, pendant la période de la Reconstruction et au-delà, de nombreux Afro-Américains ont vu le Parti républicain comme un allié dans leur lutte pour l'égalité. La participation à des mouvements populaires a également été cruciale. Des figures emblématiques comme Rosa Parks, dont le refus de céder sa place dans un bus a déclenché le boycott des bus de Montgomery, et Martin Luther King Jr., avec sa philosophie de désobéissance civile non violente, ont inspiré des milliers de personnes à se lever contre l'injustice. Les sit-ins, les marches et les boycotts sont devenus des outils courants de protestation et de résistance. Le Mouvement pour les droits civiques des années 1950 et 1960 a culminé avec des événements tels que la Marche sur Washington pour l'emploi et la liberté en 1963, où Martin Luther King Jr. a prononcé son célèbre discours "I Have a Dream". Ces efforts collectifs ont conduit à des changements législatifs majeurs, notamment la loi sur les droits civils de 1964, qui interdisait la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale, et la loi sur le droit de vote de 1965, qui visait à éliminer les obstacles au vote pour les Afro-Américains. Ces victoires, bien que significatives, n'étaient que le début d'une lutte continue pour l'égalité et la justice aux États-Unis. Mais elles témoignent de la force, de la détermination et de la résilience des Afro-Américains face à des siècles d'oppression.

Après la guerre civile, la période de la Reconstruction a offert une lueur d'espoir pour les Afro-Américains. Avec l'adoption des 13e, 14e et 15e amendements, l'esclavage a été aboli, la citoyenneté garantie et le droit de vote étendu aux hommes noirs. Cependant, cette période de progrès a été de courte durée. Avec le retrait des troupes fédérales du Sud en 1877, les États du Sud ont rapidement adopté les "codes noirs", des lois qui restreignaient sévèrement les libertés des Afro-Américains et établissaient des systèmes de travail forcé, de ségrégation et de privation des droits. Face à ces injustices, les Afro-Américains ont fait preuve d'une résilience et d'une détermination remarquables. Ils ont établi des églises, des écoles et des institutions qui sont devenues des piliers de leurs communautés. Ces institutions ont offert des espaces d'éducation, de culte et de mobilisation politique, essentiels à la lutte pour les droits civiques. En dépit des obstacles juridiques et sociaux, les Afro-Américains ont également cherché à contester leur statut par le biais des tribunaux, bien que ces efforts aient souvent été entravés par un système judiciaire discriminatoire. Des figures comme Ida B. Wells ont courageusement dénoncé les lynchages et d'autres formes de violence raciale, malgré les menaces personnelles. Au fil du temps, la résistance s'est organisée et s'est intensifiée. Des organisations comme la NAACP ont été créées pour lutter contre la discrimination raciale et pour promouvoir les droits des Afro-Américains. Des figures emblématiques comme W.E.B. Du Bois, Booker T. Washington et plus tard Martin Luther King Jr. ont émergé comme des voix puissantes pour la justice et l'égalité. La lutte pour les droits civiques s'est intensifiée au milieu du 20e siècle, avec des boycotts, des sit-ins, des marches et d'autres formes de protestation non violente. Ces efforts collectifs, combinés à des décisions judiciaires clés et à des législations fédérales, ont finalement conduit au démantèlement du système de ségrégation et à l'établissement de droits égaux pour tous les citoyens, indépendamment de leur race.

La Cour suprême des États-Unis, dans les années qui ont suivi la guerre civile, a eu un impact profond sur la trajectoire des droits civils des Afro-Américains. Bien que le 14e amendement ait été adopté en 1868 pour garantir la citoyenneté et une protection égale en vertu de la loi à tous les citoyens, y compris les Afro-Américains, la Cour a interprété cet amendement de manière restrictive dans les Civil Rights Cases de 1883. Dans ces affaires, la Cour a examiné la constitutionnalité de la Civil Rights Act de 1875, qui interdisait la discrimination raciale dans les lieux publics tels que les hôtels, les théâtres et les chemins de fer. La Cour a statué que le 14e amendement ne donnait pas au Congrès le pouvoir de légiférer contre les actes discriminatoires commis par des particuliers ou des entreprises privées. Selon la Cour, le 14e amendement ne s'appliquait qu'aux actes discriminatoires commis par les États, et non par des particuliers. Cette décision a eu pour effet de laisser les Afro-Américains sans recours juridique contre la discrimination raciale dans de nombreux domaines de la vie publique. Elle a également ouvert la voie à l'adoption de lois de ségrégation raciale dans le Sud, connues sous le nom de lois Jim Crow, qui ont institutionnalisé la ségrégation raciale et privé les Afro-Américains de nombreux droits civils et politiques. La décision de la Cour dans les Civil Rights Cases de 1883 est un exemple frappant de la manière dont le pouvoir judiciaire peut influencer la trajectoire des droits civils et de la manière dont les interprétations constitutionnelles peuvent avoir des conséquences durables sur la vie des citoyens. Il faudra des décennies de lutte et d'activisme pour que les droits civils des Afro-Américains soient pleinement reconnus et protégés par la loi.

La Cour suprême, dans sa décision concernant les Civil Rights Cases de 1883, a établi une distinction entre les actes discriminatoires commis par le gouvernement fédéral et ceux commis par les gouvernements des États ou les entités privées. En interprétant la clause de protection égale du 14e amendement de manière restrictive, la Cour a considéré que cette clause ne s'appliquait qu'à la discrimination exercée par le gouvernement fédéral. Cette interprétation a laissé une grande marge de manœuvre aux États, en particulier ceux du Sud, pour réglementer leurs propres relations raciales. En conséquence, de nombreux États du Sud ont rapidement adopté une série de lois connues sous le nom de lois "Jim Crow". Ces lois ont établi une ségrégation raciale stricte dans presque tous les aspects de la vie publique, des écoles aux transports en commun, en passant par les lieux publics comme les restaurants et les théâtres. De plus, ces lois ont été complétées par des pratiques discriminatoires qui ont privé les Afro-Américains de leurs droits fondamentaux, tels que le droit de vote. La décision de la Cour suprême a donc eu des conséquences profondes et durables sur la vie des Afro-Américains, renforçant la ségrégation et la discrimination raciales pendant près d'un siècle, jusqu'à ce que le mouvement des droits civiques des années 1950 et 1960 parvienne à renverser ces pratiques injustes.