Critical geopolitics

Geopolitics addresses the impact that spatial features have on politics. Critical geopolitics is a more recent discipline from the 1970s and 1980s that will study how spatial patterns will mobilize politics. We will focus on critical geopolitics. Political geography and geopolitics are different. At the very beginning of the discipline, the two terms were considered equivalent. Instead of just looking at what is geopolitical today, we will address the critical approach that has developed over the last twenty years as a result of the confusion of the two terms.

It is striking how journalists use the term geopolitics as if everything international would be geopolitics. On the one hand, we will look at the influence of space on politics with the idea that it is spatial configurations that determine political practices. On the other hand, we will see the evolution of the state, but we will approach it in the context of globalization. Finally, we will return to the observation that political geography can be considered as a discourse. Critical geopolitics must be seen in its historical context. Today, most publications on political geography are Anglo-Saxon.

Training and the evolution of States

The establishment of states is a complex social process because there is no theory of the state, there are several theories from different disciplines focusing for the most part on the processes of formation and transformation. The social contract serves as a tool to deliver sovereignty from its religious tradition. The geographical dimension of the formation of States is reflected in the precise delimitation of borders, the exclusivity of territories, the location of the State apparatus and the development of population monitoring tools. These are characteristics that have already been identified by people like Ratzel.

The welfare state appeared in Europe after 1890 and in the United States after the Great Depression. It aims at the provision of services in education, health, housing, etc. with a universalist geographical perspective. The welfare state began to suffer in the 1970s following upheavals in the world economy that led to a loss of sovereignty from above, from below and from the sidelines, revealing internal contradictions, as its activities threatened contributions that were essential for its survival, or administrative processes became too complex.

Rediscovering geopolitics

At the end of the 1970s, there was a series of major upheavals in the United States, but also in Europe and other continents in the context of decolonization and integration into a global economy. Among these upheavals, we can note the loss of national consensus on foreign policy, particularly in the context of the Vietnam War and the Cold War, making the public much more critical. Much of what is described as context is specific to the United States. This does not mean that there was no context in which there was no loss of national consensus around foreign policy in Europe, but it was often oriented towards the United States. The civil rights movement highlights that there are many sectors of society that do not have the same rights leading to a democratic crisis. The oil crisis will lead to a questioning of the capitalist Bretton Woods system. It also produced an Intellectual Revolution with a shift towards postmodernism and a re-emergence of Marxist perspectives including among geographers like David Harvey.

It is in this national and international political context, dominated by the Cold War and witnessing a crisis of the national state, that discourses emerge that use the term "geopolitics". This can be seen above all in the speeches of politicians, but in some ways it serves to legitimize power practices such as the justifications seen in the Reformation era when intellectuals provided arguments for the consolidation of the state or the first political geographers of the 20th century who justified arguments for imperial colonial enterprises.

What people like Kissinger and Brezinski do when they use the term "geopolitics" is to naturalize and objectify politics in a way that makes people think that because geography is behind it, it is more scientific and natural.

Kissinger is known for the policy of détente and was the architect of American foreign policy in the late 1960s and 1970s. He is interested in all forms of power, notably through his approach to balancing power between the United States, USSR, China and India. Brezinski was Johnson's adviser and also national security adviser to Jimmy Carter, he was also one of Obama's leading foreign policy advisers. There were strategic imperatives focusing on geostrategic hubs such as Turkey, Central Asia, Iran and South Korea. It will focus mainly on the Eurasian continent. We see a mixture of arguments provided by Ratzel, Mackinder, but also Kjellén.

From geopolitics to critical geopolitics

What is now considered critical geopolitics is defined by Agnew in Why criticizing grand regional narratives matters published in 2013 as "the critical sense that world politics is based on countless assumptions and patterns about how the world's geographical divisions, strategic plans, global images and the disposition of continents and seas enter into the production of foreign policy and its popular legitimization [.these assumptions and patterns are considered social constructions for social and political purposes that are not of a natural geopolitical order.

The ideas and that it is a critical view on the discourses conducted in geopolitics. The classical geopolitics of the early 20th century is only one specific example of a geographical mask that hides imperialism or hegemony behind a "naturalized" causality. Agnew analyzes for the most part the emergence of critical political geography in the United States, but it is not the only one where the term "geopolitics" is reintroduced and used.

Géopolitique critique : versions française et anglo-saxonne

La géopolitique en France

Yves Lacoste identifie exactement à quel date et dans quel contexte apparaît le terme « géopolitique » à savoir en 1979 dans la « guerre fratricide » entre Vietnam et Cambodge. Le Monde argumente que ce conflit « c’est de la géopolitique ».

Yves Lacoste devient un des géographes les plus radicaux qu’ait produit la France. Il se réfère à aux travaux de Reclus portant une critique radicale de la géographie des universitaires : la géographie a toujours été à la base des vrais raisonnements géopolitiques. Les géographes universitaires refuse à aborder des questions politiques « alors que la géographie est considérée comme un savoir politique par les hommes d’action et de pouvoir ». En 1976, il publie l’ouvrage La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre. Pour lui, la géographie en France a totalement évacué l’aspect politique dans l’enseignent de la géographie faisant que les géographes ont toujours été au service de la guerre puisque c’est toujours le savoir géographique à la fin qui sert à faire la guerre.

La géopolitique selon Lacoste est les « rapports entre des forces politiques précisément localisées, qu’elles soient officielles ou clandestines ». Cette définition ne va pas aussi loin que celle proposée par Agnew. Lacoste lance la revue Hérodote en 1976. Ce qui est intéressant à constater également est qu’en général, le bouleversement intellectuel dans le contexte américain qui posait un fort intérêt aux théories postmoderniste ne se trouve pas très visible dans la géopolitique critique en France.

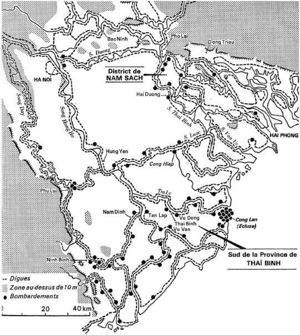

Lacoste prend exemple sur l’affaire des digues au Vietnam en 1972. Une rumeur fait état d’un bombardement américain des digues du Fleuve rouge. Lacoste réagit à la rumeur suite à un article dans Le Monde. Il est envoyé à Hanoï afin d’analyser ces rumeurs puis va démonter que les américains étaient en train de bombarder les digues pour inonder le delta. Son rapport fera faire marche arrière aux États-Unis.

Dans sa perspective, il mobilise le savoir géographique pour démonter des fins politiques. C’est une géopolitique critique des premières heures, mais en même temps on peut se demander si cela est véritablement critique en analysant le discours des américains.

La géographie politique est un discours qui se produit dans un contexte historique. Lacoste se positionne dans un environnement académique dans lequel le politique a été évacué complètement de la géographie. La tâche est de réintroduire la politique dans la géographie. Beaucoup d’écrivains s’identifient désormais à la géopolitique critique.

La géopolitique anglo-saxonne

Le contexte des années 1970 dans le monde anglo-saxon est marqué par la Guerre froide, le Vietnam qui est un contexte similaire à celui de la France, mais dispose aussi des ses propres spécificités notamment avec le scandale du Watergate qui est évènement symbolique qui renforce le sentiment parmi les intellectuels et le grand public qu’il y a une crise politique des États.

Étant donné que des hommes politiques vont commencer à utiliser le terme de « géopolitique », se pose la question de savoir s’il y a quelque chose en dehors de la géographie que l’on devrait considérer. Bien que la Guerre froide soit caractérisée par la concurrence entre deux systèmes économiques se pose la question de savoir s’il n’y avait pas quelque chose lié au spatial dans la Guerre froide, est-ce que le fait que la géopolitique avait mauvaise réputation pouvait servir à analyser la Guerre froide dans une perspective critique.

Dans ce contexte, les théories postmodernistes sont devenues populaires auprès des scientifiques anglo-saxons. Wallerstein va développer la théorie de système-monde, Peter Taylor est connue comme le fondateur de Political Geography qui est la revue la plus importante dans la géographie politique.

La géopolitique critique se retrouve aujourd’hui beaucoup dans la géographie environnementale. Gearóid Ó Tuathail analyse la guerre civile en El Salvador entre 1980 et 1992 et plus précisément l’appui ouvert américain à l’opposition des révolutionnaires socialistes en analysant les discours des États-Unis qui leur permet de justifier leur soutien. Le discours des américains se fonde sur la théorie des dominos qui est l’idée qu’on ne peut laisser tomber un seul État dans la Guerre froide sous peine de quoi il y aurait une diminution de son hégémonie. Une autre justification était de défendre les intérêts des entreprises américaines. Ce qu’apporte Ó Tuathail dans son analyse à travers l’analyse des discours est ce qui était à la base des discours des États-Unis à savoir une conceptualisation dans leur sphère d’influence. L’idée est que l’on retrouve les prémices dans la doctrine Monroe et que plus fondamentalement, les pratiques et les interventions des États-Unis au Salvador et dans d’autres pays d’Amérique latine et en Afrique seraient un impératif culturel qui est d’imposer le « American way of life ». C’est un impératif encore fortement visible aujourd’hui.

Simon Dalby est parmi les premiers qui s’intéressent à l’aspect environnemental dans la géopolitique critique. En 1998, Dalby et Ó Tuathail publient Rethinking Geopolitics. Pour Dalby, la géopolitique traite du processus idéologique de construction des limites spatiales, politiques et culturelles afin de séparer l’espace domestique d’un Autre menaçant.

La géopolitique des ressources

Les années 1960 et 1970 ne sont pas que des bouleversements économiques et politiques en ce qui concerne la crise de l’État, mais c’est aussi le commencement du mouvement écologiste. Les questions d’environnement refont surface et se traduisent dans les questions de sécurité environnementale. Les manières dont les questions gouvernementales vont surface se retrouve dans la pollution chimique des animaux et dans l’accumulation des substances toxiques dans le corps. La sécurité environnementale se trouve d’abord dans la sécurité sanitaire puis qui deviendra plus tard plus structurelle.

Il y a une tendance en géographie physique vers les modélisations qui commencent à s’intéresser au fonctionnement global de l’environnement autour de la couche d’ozone et du changement climatique. On se rend compte qu’il s’agit d’une relation entre humain et terre qui fait qu’il y a des variables issues des sciences sociales qu’il faut intégrer faisant appel à de l’interdisciplinarité et à un rapprochement entre la géographie physique et la géographie sociale. Pour Cox, dans A perspective on globalization publié en 1997, les géographes peuvent alimenter l’interdisciplinarité par leur expertise en matière de l’interdépendance entre savoir, pouvoir et échelle. Cox est un géographe critique qui dit aux géographes physiques que sa discipline peut contribuer. Émerge une appréciation des limites écologistes du monde, toute une série de conférences internationales et des publications qui vont mettre en visibilité.

Kattalin Gabriel-Oyhamburu constate dans l’article Le retour d’une géopolitique des ressources ? publié en 2010 que la troisième mondialisation arrive en même temps que la crise de l’État traduit par la dérégulation, le décloisonnement et de la désintermédiation. Ce sont toute une série de transformations dans le monde financier qui vont en parallèle avec la mondialisation. La troisième mondialisation est aussi caractérisée par toute une série d’effets spatiaux comme la littoralisation, la maritimisation, la métropolisation, la polarisation des territoires et l’émergence de lieux du monde. Les deux premiers effets spatiaux qui tournent autour du positionnement des pouvoirs et des populations dans les zones littorales sont mis en lien direct avec les arguments de Thucydide et les anciens grecs qui analysaient la concurrence entre des pouvoirs territoriaux et maritimes. Plus tard, l’hyperpuissance américaine va se donner comme mission d’étendre « American Way of Life » nécessitant l’opulence des ressources minières, énergétiques, agricoles. Ce sont toute une série de transformation qui caractérisent la première phase de la troisième mondialisation focalisant son argument sur la géopolitique des ressources.

Pour Gabriel-Oyhamburu, la géopolitique zonale met accent sur le territoire étant l’idée fondatrice des arguments de Ratzel et de Mackinder avec l’idée que celui qui contrôle le heartland va contrôler le monde. Un géopolitique objectale est le géopolitique des ressources à savoir que l’utilité d’un territoire ne relève plus de l’ensemble du territoire, mais du fait que ce sont des lieux de ressources.

Gabriel-Oyhamburu avance l’argument que les explications reposant sur la géopolitique zonale ne suffissent plus, car les théories géopolitiques qui restaient sur des logiques zonales n’avaient pas pris en considération les pouvoirs émergeant et la montée en puissance des pays émergents comme la Chine qui connaissent un développement « pas totalement prévu par Brezinski et les néoréalistes américains ».

Dans Le retour d’une géopolitique des ressources ?, Gabriel-Oyhamburu est obsédée par les ressources énergétiques, agroalimentaires et hydriques. Pour elle, la troisième mondialisation « n’a pas bouleversée les schémas de pensée des fondateurs de la géopolitique ». Pour Gabriel-Oyhamburu, la géopolitique d’un territoire passe par trois optiques : une vision du monde qui est la géohistoire et les représentations territoriales, une visée sur le monde comme par exemple une puissance expansionniste et un degré d‘intégration au système-monde par le biais de la croissance économique ou de sa légitimité politique. C’est une géopolitique zonale avec un retour à une géopolitique objectale autour du contrôle des ressources vecteur de puissance.

Gabriel-Oyhamburu avance l’idée des nœuds géostratégiques qui ne sont pas des pivots comme dans l’argument de Mackinder, mais ce sont des endroits riches en ressources ayant une forte instabilité politique : « Pour contrôler le monde, il faut maîtriser les objets du monde, les moyens de survie du monde, et donc les ressources lui permettant de survivre ». C’est là que se concentrent les objectifs géostratégiques en termes de ressources.

Une géopolitique critique du changement climatique

À la question de savoir « qui gagne, qui perd », dans l’Arctique, cela se présente d’une manière intéressante parce que la fonte polaire devrait permettre l’accès à de nouvelles ressources naturelles et à de nouvelles voies maritimes faisant qu’on parle d’une « Ruée vers l’Arctique ». Sont mis en concurrence le Canada, le Groenland, la Norvège, la Russie ou encore les États-Unis notamment autour des questions liées à la souveraineté qui permet l’octroi de zones économiques exclusives.

Le changement climatique qui amène des transformations telles que la fonte des glaces polaires amène aussi des nouvelles tendances et développements politiques. Ces tendances sont liées à des questions de sécurité à savoir des questions de sécurité énergétique dans le cadre de l’Arctique. Dalby parle de sécurisation de l’environnement en prenant une posture biopolitique qui sert à contrôler les populations.

Summary

La géopolitique critique met un accent extrême sur le caractère discursif de la géographie politique en analysant des discours qui utilisent des arguments spatiaux pour diviser le monde en identifiant un Autre menaçant. Son émergence arrive en parallèle avec la redécouverte du mot « géopolitique » par les politiciens et les médias.

Il est possible de se poser la question de savoir si la géopolitique de l’environnement se dirige vers un « néodéterminisme ». La sécurisation de l’environnement ouvre la porte à des disciplines et touche des questions qui nous concernent directement.