Trade and geographical advantages

Previous courses have questioned us on what explains the expansion of circuits, which explains that flows begin to cross borders, which explains what goods, tangible and intangible goods cross greater distances, why we have not remained to micro-local circuits as analyzed by Sahlins and Chaunu. There is a mystery in the phenomenon of expanding economic circuits.

There are different economic circuits, each with its own regulation system corresponding to different space systems, and there is a history of their expansion. The history of economic enlargement, the colonisation of the free trade triangle and a very Eurocentric history. There remains a pending question which is how to explain the expansion of the circuits? What and the factor and engine that pushed these economies to expand. The question is why open the circuits, why look for economic partners who are more and more distant? The question of distance arises with the idea that distance is both material and symbolic and that both distances are costly to travel. Physical distance is costly to travel until the transportation revolution has taken place. To cross the symbolic distance is costly and dangerous because there is no better way to protect one's identity than to refuse to exchange with others. The symbolic risk of trading with the other is risky because there is the risk of realizing that the other and myself, that he is not just another, but different. Another explanation is that the reasons for refusing to make a donation against donation or distribution with the other and for leaving another one otherwise he would no longer be another and we would form a community bound by debt. The market, the anonymity of the market, the instant satisfaction of the market aims that the other remains a stranger. In Sahlins' scheme, we hardly exchange with each other, also at Chaunu.

The material distance as well as the symbolic distance are very good reasons to refuse the distant exchange which is too dangerous, too expensive and too risky. This makes the answer to the question of how to explain the expansion of economic circuits all the more mysterious. Between the Paleolithic man or woman who lived from hunting and gathering and the Breton peasants in the 19th century who lived from agriculture and cattle breeding, the average number of kilometres of the economic circuits were the same.

There is no single answer, answers vary and vary according to three factors. What circuit are we talking about? 1] According to the places, the times, the types of circuits, the scales of the circuits, the reasons for opening these circuits are not the same. Depending on the players in these circuits, namely the producer, the consumers, they may have different but congruent reasons. The answers vary according to the reality of social and historical configurations. The theoretical apparatus[2] is at the same time the discipline, economists, anthropologists, sociologists and geographers do not have the same type of answer depending on the great paradigm of the theory[3] in which one is situated.

The first idea is that we distinguish two levels of explanation, namely what allows the exchange, namely the material component such as logistics and transport, and what motivates it to know why we invent means of transport that allow it to be moved. The hypothesis is that the logic of this motivation is ideological, even cultural. In geography, we not only explain why we are going to exchange with someone further away and why we choose one partner over another.

Non-economic explanations

Explanation to the expand circuits is not an economic explanation having nothing to do with profit. These explanations will be borrowed from the orthodox economy, but also from the economy at large.

The social link

The idea is that if you widen an economic circuit it is to create a social link with the distant and different partner that you integrate into your economic circuit. To reflect on this hypothesis, we must call upon game theory. Three types of games are considered: zero sum games, positive games and negative games. Most games are zero-sum games. A zero-sum game does not destroy or create wealth. Negative sum games go only at the end of the game, there is less money than at the beginning of the game, but in this case, what matters is the distribution of gains and losses. A positive sum game is a game in which there would be more money at the end on the table than at the beginning of the game. Games create wealth like positive sum games, games destroy wealth like negative sum games and zero sum games like zero sum games. The question is whether international trade is a positive-sum game, zero or negative? Does international trade create wealth, destroy it or change nothing? These three hypotheses can be found.

The problem is when international trade is a negative sum game, because the goal of trade is not profit. In the potlatch, all the wealth exchanged after the exchange is destroyed. This is proof that the purpose of the exchange is not in the exchange, but in the type of link that the exchange created. This explanation of the expansion of the exchange is very effective for redistribution and donation for donation channels that can go further to seek a partner to create social ties with him. Gift for gift implies and maintains primary social ties, the redistribution circuit sets up a community subject to a community. The authority that manages to expand the circuit increases its territory, the number of its subjects and the size of the community. Trade would be one way to continue the war by other means.

This may seem obvious for redistribution and donation for donation, but the market also works that way. The reason for the creation of the ECSC was not an economic reason, but to force the French and German partners to work together, to ensure that they knew each other, that links were created, that interdependencies were established and that a third world war was avoided. The market was instrumentalized, was the first step to create identity, international and diplomatic link.

The power

The social is never very far from politics and power. One can have a more negative and suspicious interpretation of this instrumentalisation of exchanges. The extension of the field of exchange has functions that are not economic, but these are no longer social functions aimed at creating bond, peace and symbolic proximity, but rather to consider that international trade is the continuation of war by other means by establishing the power of power and coercion. The gift is always a seizure of power just like the debt since one is debtor of the one who made credit.

The assumption is that the exchange does not produce wealth in a zero-sum game. If the game of international trade is a zero-sum game, if someone breaks this rule, it means there is a loser. If someone is delighted with international exchange, enriches himself through international exchange and promotes international exchange, it is equal and symmetry that someone loses money and power. From this perspective, international exchange is something dangerous because of losses, but since these losses are resolved in debt, the issue may be less in the negative economy of exchange than in the political dependence that exchange creates.

The risk of the exchange is in the situation of dependence in which it will put at least one of the two partners. This dependence is that of the debt and it is also in the fact that if we stop producing something and specialize in another field which is the guarantee of productivity gains, we become dependent on foreign countries. When this dependence is on energy or food, if imports cease to be provided, the very survival of the country risks being called into question.

From the mercantilist's point of view, this has two consequences. We must promote exports and reduce imports as much as possible: as soon as we export, we gain gold; when we import, we lose gold. Any import results in the impoverishment of the country in question. This solution is still optimistic in the sense that we think our country can win. If we think that is not possible, the only solution is protectionism. This idea was theorized by Litz who tried to propose a theory of protectionism. His argument is simple: England was the first nation to industrialize which allowed it to produce at low cost and good quality unlike France and Germany. British products were of better quality and cheaper than its competitors. In terms of competition, German industry had no chance of selling its production and developing. To guard against this risk and political and economic domination, Litz proposed closing borders to allow development in countries that were less advanced. That is the idea that there are times when we have to protect the national economy simply because it is not competitive.

The great promoters of free trade were England and the United States, which are the two countries that have successively dominated international trade. In the economic war that is international trade, it is the strongest that dominate. Countries that do not have the same productivity and do not offer the same products must close themselves off from international trade to avoid impoverishment and to prevent their industry from being locked into a primitive phase. There is always someone who benefits from the exchange, the exchange is always to the detriment of one of the two partners. The question is who imposes the prices and conditions of the exchange. In the exchange one partner is more powerful than the other and is able to impose his conditions. Exchange tends to increase inequality because it will contribute to the enrichment of the richest country and the impoverishment of the poorest country. On several occasions, international trade has been used as a means of exerting pressure. One example is the embargo on Cuba and the embargo on wheat imposed by the United States on the USSR following the invasion of Afghanistan. This mistrust of international trade and the dangers it entails legitimizes withdrawal and protectionism and also legitimizes block effects. This encourages exchanges with countries in which we have some confidence and distrust of those who are hostile. There is a link between political, cultural and social identity and enlargement. There is mistrust in the economic unions of the partners.

The pursuit of profit

The neoclassical model of the homo oeconomicus is the one that aims to maximize its profit and utility. International trade theory is one of the few non-trivial and fair economic theories. What Samuelson meant was that either the theories were trivial, but according to him there was an example which was non-trivial and relevant which was Riccardo's comparative advantage theory.

Smith: specialization and absolute advantage

The idea is that the more you specialize, the more you increase productivity. Between two countries that do a little bit of everything wrong and consume what it produces[situation A], two countries that specialize in a field and exchange their production[situation B], situation B is better: thanks to the production gains gained by specialization, total gains will increase.

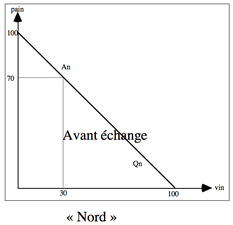

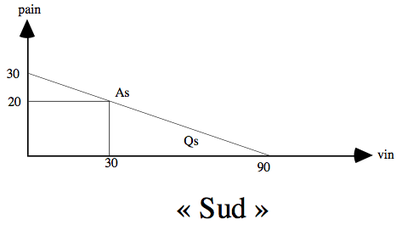

Two countries, North and South, produce only wine and bread. Only bread and wine are produced and only bread and wine are consumed. Resources are fixed in terms of land, capital, labour, machinery.

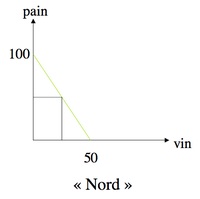

Resources are allocated to produce the quantity 25 of wine and 50 of bread. If we want to produce 100 loaves of bread, we must allocate all resources to bread production and no resources to bread production. Conversely. The green line represents resource allocation opportunities. The "North" country has the choice of using all its production to make bread or wine.

The differences between the North and South countries have climate as a difference. The northern country has an absolute advantage in producing bread since by allocating its resources to bread production, it can produce 100, while the southern country has an absolute advantage in producing wine since by allocating its resources to bread production, it can produce 100. Both countries have the same size and the same amount of resources, the ideal solution is for each country to specialize in its absolute advantage. Each country will have to import and export to sell what it cannot consume and import what it cannot produce.

The quantity of 100 is the maximum quantity that maximizes the usefulness of the resources. Whatever other point is chosen, the total will never exceed 100. The maximum amount of wine and bread was produced.

For every production in the world, a country has an absolute advantage. According to Smith, each country should specialize in the field in which it is better than all others and abandon other productions. In this field where he is better than all the others, he will export most of his production, with the money earned, he will import the products he needs. Specialization produces an improvement in productivity. Any country that has an advantage in an area can participate in international trade and make a profit. The fact that one country does not have an absolute advantage and therefore cannot participate in international trade is a problem for that country, but also for other countries that cannot enjoy their absolute advantage because there are markets that are closed to them.

Ricardo: the comparative advantage

With Ricardo's theory, one country, the North, is better at producing both productions. The country of the North has two absolute advantages in the field of bread and wine, while the country of the South has nothing. Since the southern country is less good in both areas, it is difficult to see how an exchange could be made between the two. Under Smith's absolute advantage model, it is hard to see how international trade could get off the ground.

When we compare two comparative advantages, it is between two countries and between two activities. Any country has a comparative advantage because it is the area where the difference between productivity and that of the competitor is the best. There is one area where the difference is huge and one area where the difference is less. The comparative advantage compares two producers, two countries and two productions. By definition, every country has a comparative advantage. Any country, even the worst in the world, can participate in international trade because there is a production where it is a little less bad than the others. Every country in the world has the opportunity to participate in international trade.

If one balances the two theories that exchange creates wealth with Smith and Ricardo's theory, all countries can enrich themselves. Every country has a field in which it has an interest, to specialize in stopping other productions and exporting as bad as it is. With the money he will earn, he will be able to import what he has stopped producing, in total, at the end, production and consumption will have increased creating growth. Any country that participates in international trade experiences growth: this is the total increase in production, consumption, income, life expectancy, and everyone can participate. This theoretical idea has not been invalidated.

According to Ricardo's theory, opening trade is a very good idea because it will eradicate poverty in the world. This will produce wealth, because any country that participates in international trade becomes richer. Ricardo does not describe globalisation, does not justify it in retrospect, he is the reason why there is globalisation. It is because we believe in Ricardo's theory that we are implementing globalization. It is very important to say that Ricardo's theory has not been invalidated.

We must reason not as a comparative advantage of countries, but in terms of comparative advantage of firms. If Ricardo is not theoretically invalidated, he is totally empirically invalidated. No country has totally specialised in one sector, all the countries in the world have kept a certain diversity in production. The answer is that diversity is counterproductive and meets other objectives such as the argument of food self-sufficiency. We are in a difference between a realistic epistemology that describes how things are done and a theoretical vision. Recently, another element of criticism has been opposed to Ricardo's theory and to the development of international trade, which is the two-pronged ecological issue of transport [1] that translates into a huge energy cost, but also a cost in terms of ecological borrowing, in ecological terms, a diversified economy is more fragile [2]. Ricardo's theory is not about profit sharing. To the question of how wealth is shared, the answer is not necessarily economic, but it can be political. If we can accept that globalization produces wealth, we must ask ourselves where wealth goes. If one finds an impoverished partner in the exchange, it does not invalidate Ricardo's theory, which would invalidate Ricardo's theory is that three quarters of the partners have not become rich. A distinction must be made between global enrichment and individual enrichment. There is no doubt that global production has increased, there has been growth, but that does not mean that all countries are getting richer.

Quels avantages comparatifs

En tant que géographe, il faut se demander comment s’opère le partage de la richesse, quelle est la nature de ces avantages absolus, quel pays dispose de quel avantage, est-ce qu’il y a une logique géographique, y a-t-il des modèles de répartition. Il faut s’intéresser à la nature des flux afin de s’intéresser à la réalité des échanges entre les pays.

Le cas des échanges d’indisponibilité

Parmi les premiers échanges économiques qui ont eu lieu, beaucoup portaient sur des produits que l’un des deux partenaires de l’échange était incapable de produire. Un échange d’indisponibilité est lorsqu’un des deux pays importe quelque chose parce qu’il n’est pas capable de le produire. Un échange d’indisponibilité porte sur des ressources naturelles parce que ce qui définit la ressource naturelle est qu’on ne peut pas la produire. L’avantage absolu est très clair : on a la ressource ou bien on ne l’a pas.

Avec les flux pétroliers, soit on a des ressources, soit on n’en a pas. Les flèches vont des pays qui ont des gisements vers les pays qui n’en n’ont pas. Il est aussi pourtant d’avoir des ressources importantes et d’en importer comme les États-Unis.

Cette carte reflète une géologie des bassins pétrolifères et des zones de consommation.

Les échanges d’indisponibilité ne portent pas que sur les ressources naturelles. Il y a des choses qu’on ne peut pas produire parce qu’on n’y arrive pas ou parce qu’on ne sait pas les produire. Pour des produits à très haute valeur ajoutée, des produits très techniques, il faut à la fois de machines très compliquées, des gens très bien formés et des savoir-faire. Cette main-d’œuvre hautement qualifiée ne se trouve pas partout. Tout comme il y a des bassins de ressources naturelles, il y a des bassins de main-d’œuvre et des bassins de mains-d’œuvre qualifiées. Au fond, les industries à haute valeur ajoutée de très haute technologie ne peuvent pas quitter les bassins de matière grise. Les industries de très haute technologie vont rester sur certains bassins. Tout comme le puits de pétrole doit rester sur le bassin de pétrole, les industries de très haute technologie vont rester sur les bassins de matière grise. Les productions qui rapportent le plus de bénéfices sont celles qui se fondent sur ces gisements. On est dans un sens face à des échanges d’indisponibilité, car des tas de pays n’ont pas la main-d’œuvre qualifiée leur permettant de produire des biens techniques et à haute valeur ajoutée. La question des très hautes qualifications vaut surtout pour l’invention et le début de cycle de vie des pays. Le problème des gisements de matières grises ne porte pas sur la production de quelque chose, mais plutôt sur l’innovation. Va intervenir un troisième facteur des échanges d’indisponibilité qui est laquestion des brevets. Ce sont des situations ou l’indisponibilité est entretenue par des brevets de production.

Pour certains produits, pour des raisons toujours spécifiques, certains lieux arrivent à acquérir un monopole. Le seul pays capable d’exporter ses films dans le monde entier est les États-Unis avec Hollywood. Les films sont régis par un échange d’indisponibilité. Avec la question des échanges d’indisponibilité, il y a une explication à toute une série de flux qui ne sont pas nécessairement des flux de matière première.

Ricardiens et néo-ricardiens : HOS, cycle de produit, demande

Ricardo ne traite pas de l’échange absolu qui est un échange d’indisponibilité, mais traite de l’avantage comparatif. Dans la théorie de Ricardo, on exporte ce dont en quoi on s’est spécialisé et on importe ce à quoi on a renoncé. Pour Ricardo et pour les ricardiens, le choix d’une spécialisation et donc de l’échange, d’une direction de l’échange et des flux internationaux dépend des prédispositions des pays avant l’échange. Ces prédispositions des pays, à quoi tiennent-elles ?

Pour Ricardo, la réponse est simple, ce qui compte est l’unité de travail. Il réfléchit sur les différentiels de productivité qu’il appelle la « valeur travail ». Comment expliquer la différence de productivité de la main-d’œuvre entre le nord et le sud ? Un premier ensemble de facteurs serait les ressources naturelles. Une autre hypothèse est que les avantages comparatifs sont liés à certaines qualités particulières des sociétés en question. On risque néanmoins de raisonner selon un tautologisme. Samuelson a, par exemple, posé le postulat que l’avantage des produits tropicaux à produire des produits tropicaux et la tropicalité. Il faut plutôt se poser la question de savoir ce qu’est la tropicalité, quelle est la qualité d’une société qui fait qu’elle est moins désastreuse ou meilleure que les autres dans une production.

Cette question qui reste pendante est la question de l’explication de l’avantage comparatif. Si elle n’a pas été posée par Ricardo, des économistes vont s’y essayer.

Le premier modèle est le modèle de Hecksher-Ohlin-Samuelson. Tous les pays disposent de trois types de facteurs à savoir le terrain, le capital et le travail. En d’autres termes, le terrain est lié à la superficie du pays, le capital est lié à sa richesse et le travail est lié à sa main d’œuvre. Chaque pays a une configuration particulière. Pour chaque production, il faut ces trois facteurs. Tout comme ces trois facteurs sont présents dans tous les pays du monde, mais en proportion variés, ces trois facteurs sont nécessaires à toutes les productions, mais en proportion variés. Pour chaque production, il faut un pourcentage de ces trois facteurs. Le mieux est qu’un pays qui dispose d’une certaine proportion de facteurs choisisse une production qui correspond à la proportion de facteurs qu’il valorise bien. La prédisposition est la dotation de facteur. Néanmoins, il faut se demander d’où vient le capital.

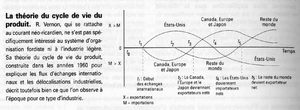

La théorie de Vernon est aussi appelée théorie du cycle des produits. Vernon est attentif au lien entre innovation et le développement industriel.

Tout produit passe par trois phases : une phase d’innovation [1] qui est le moment où le produit vient d’être créé, une phase de banalisation du produit [2], phase de l’obsolescence [3]. Pour chaque moment du cycle de vie du produit, il va y avoir un produit qui va prendre l’initiative. Cela correspond à des dotations de facteurs. L’industrie aux différents moments de la nouveauté ou de la banalisation des produits a comme sa place naturelle à différents endroits du monde. Chacun de ces moments n’est pas producteur de croissance de la même façon. L’innovation produit énormément de croissance et de retombées, cela décline en fonction des phases.

La théorie de Linder présente l’intérêt de changer les perspectives parce que pour lui les échanges comparatifs ne sont pas liés à la qualité de la production, mais il a des logiques de consommations. Les avantages comparatifs tiennent à la demande.

C’est sur la théorie de Ricardo que se justifient le libre-échange et la mondialisation. C’est une énorme pour les pays pauvres parce que cela leur garantit un accès au marché international et la possibilité de s’enrichir. Si on confronte la carte des échanges à la théorie des échanges internationaux, il y a quelque chose qui est frappant : la majeure partie des échanges à l’échelle mondiale sont des échanges intrabranches qui sont des configurations où les échanges sont symétriques portant dans les deux sens sur les mêmes produits, d’autre part, rare sont les pays spécialisés.

Rendements croissants et avantages comparatifs

Nous allons aborder deux remises en cause importante de la théorie de l’avantage comparatif. La première qui est les rendements croissants et les avantages comparatifs est une contestation qui se fait à l’intérieur du modèle de l’économie libérale, mais en relâchant une hypothèse de la concurrence pure et parfaite. Le deuxième pôle de contestation se fait en dehors de l’économie néoclassique dans des façons de travailler sur l’économie en s’inspirant de modèles marxistes et néomarxistes sous le nom d’altermondialiste.

La théorie de l’avantage comparatif à l’air de marcher très bien alors pour quoi aller chercher plus loin des contestations ou des explications alternatives. Si sur le plan théorique, le modèle de Ricardo semble très séduisant, sur le plan empirique et pratique, il semble démenti par plusieurs réalités concernant le développement du commerce international :

- l’essentiel du commerce est du commerce intrabranche : c’est un commerce ou deux pays n’échange que des marchandises comparables ce qui n’est pas compatible avec l’idée de l’avantage comparatif et la spéciation telle que la prévoit Ricardo. La plupart des échanges sont des échanges Nord – Nord et non pas Nord – Sud. Il y a plus d’échange entre pays qui se ressemblent qu’entre pays différents.

- les pays sont loin de se spécialiser : le fait que des grandes économies très tournées vers une vision très libérale du marché et de l’économie ne perd pas cette spécialisation tend à prouver qu’il y a autre chose.

Les hypothèses notamment de Krugman ne remettent pas tout à fait en cause la théorie des avantages comparatifs, mais permet de la regarder d’une autre façon alors qu’en revanche, les critiques altermondialistes remettent en cause l’avantage comparatif.

Le problème des rendements croissants

Paul Krugman n’est pas un géographe, il fait de l’économie géographique et fait partie du mouvement de la New economic geography. Il s’agit plus d’économie géographique que de géographie économique. Krugman s’inscrit dans une pratique de la géographie économique avec des chiffres et des modèles hypothéticodéductifs. On n’est pas dans une épistémologie réaliste, mais dans une épistémologie normative. Il fut conseillé de l’administration démocrate et a obtenu le prix Nobel il y a quelques années.

Krugman va revenir sur l’une des hypothèses du modèle libéral qui est l’hypothèse de la concurrence pure et parfaite. Pour que la loi de l’offre et de la demande fonctionne pour obtenir un prix d’équilibre, il faut qu’il y ait un certain nombre de conditions qui soient remplies dont la condition de la concurrence pure et parfaite. Les État qui soutiennent le marché vont mettre en œuvre des lois pour soutenir cette théorie de la concurrence pure et parfaite. Pour qu’il y ait concurrence pure et parfaite, il faut que les producteurs ne s’entendent pas sur le prix et soient égaux dans la confrontation de l’offre et de la demande. Pour Krugman, cela ne marche pas comme cela. Il est toujours intéressant après que le modèle est construit d’y introduire d’autres facteurs pour voir quels impacts ils ont sur les résultats.

Il va s’interroger sur ce qui se passe en réinjectant un facteur se demandant ce qui se passe pour la concurrence pure et parfaite lorsqu’il y a desrendements croissant. Les rendements croissant est une configuration où la productivité est corrélée à la production. Le coût de la production des unités marginales va décroissant. Plus on produit, plus la dernière unité produite est facile à produire. En économie, c’est un régime qui prévaut, lesproductions sont généralement caractérisées par des rendements croissants. Cela ne veut pas dire que les rendements croissants sont infinis. La raison pourquoi toutes les productions monde d’un produit ne sont pas concentrés dans un même lieu est parce qu’il y a un moment les rendements deviennent décroissant, c’est-à-dire que la production d’une unité supplémentaire va coûter plus cher. La courbe est une courbe en cloche avec une augmentation des rendements est arrivée à un certain palier, les rendements sont décroissant.

À partir du moment où il y a la situation des rendements croissants, cela veut dire que les gros producteurs disposent d’un avantage sur les petits. En répartissant sur toute la production les économies produites liées à la production des unités marginales, les gros producteurs peuvent mettre sur le marché des biens à des prix inférieurs aux petits producteurs. Donc, on achète les produits des grands producteurs et pas des petites producteurs. Lasituation de concurrence entre gros producteurs et petits producteurs n’est pas pure et parfaite.

Le problème est qu’on ne devient pas un gros producteur instantanément. La question des rendements croissants est celle du temps. C’est une production qui va augmenter jusqu’à atteindre le seuil où les rendements deviennent décroissants. La concurrence est pure et parfaite tant qu’on doit maintenir ses prix assez bas. Les conditions pour qu’un producteur apparaisse sur le marché et concurrence sont liées à la concurrence, aux rendements décroissants et au coût d’entrée sur le marché. Un nouveau producteur qui arrive sur le marché va devoir pendant des années investir à perte. Il y a des situations où personne ne peut entrer sur le marché à cause des rendements croissants. Ce sont des situations propices à la situation de cartel. Cet avantage à la production de masse est lié à l’entrée précoce sur le marché des premiers producteurs. Les rendements croissants opèrent un verrouillage dans le temps des avantages comparatifs. Selon Krugman, la productivité est bonne dans les produits qui produisent beaucoup et depuis longtemps. À cause du verrouillage temporel, les rendements croissants sont non seulement un avantage des gros producteurs sur les petits producteurs, mais aussi pour les vieux producteurs sur les nouveaux producteurs. Les pays qui se sont relativement tôt spécialisés dans un produit, qui ont connu la Révolution industrielle relativement tôt, qui ont pu produire en masse et à bon marcher, inonder les marchés internationaux de produits peu onéreux étouffent le développement potentiel de pays qui se sont réveillés par la suite. En plus d’une question de vitesse, il y a unequestion d’accélération puisque plus on produit, plus on est redoutable pour la concurrence.

Les pays qui vont disposer d’un avantage comparatif sont les pays qui ont commencé avant les autres à produire. Pour Krugman, l’avantage comparatif tient à la précocité. Cela signifie qu’on inverse complètement le modèle de Ricardo pour qui un pays avait des prédispositions pour telle ou telle production et, en fonction des prédispositions, il dispose d’un avantage comparatif qui va l’orienter vers une spécialisation et une exportation. Pour Krugman, cela est l’inverse. Un pays va se spécialiser dans une production, il produit massivement, connaît des rendements croissants et acquiert un avantage comparatif par rapport à ses concurrents. Chez Ricardo, l’avantage comparatif est la cause de la spécialisation et du commerce internationalalors que pour Krugman, l’avantage comparatif est la conséquence de la spécialisation et du commerce international.

Pour Krugman, il y a aussi un verrouillage dans l’espace de l’avantage comparatif. Le développement industriel est contagieux se faisant par une sorte de diffusion spatiale autour des pôles d’innovations. Il y a des phénomènes de concentration spatiale. Les effets de développement vont toucher l’espace plus ou moins immédiatement avoisinant, mais ne vont pas traverser tout le pays. Le frein de la distance va verrouiller spatialement l’avantage comparatif. Un endroit où le développent industriel a commencé avant les autres va avoir à cause de l’avantage comparatif verrouillé dans le temps un rendement croissant et un avantage comparatif par rapport aux autres et le verrouillage spatial va induire un développement resserré autour de cet endroit qui va devenir une région industrielle.

Le verrouillage de l’avantage comparatif

Cette théorie soulève tout un tas de problèmes. La théorie des rendements croissants met en place des cercles vertueux, mais aussi des cercles vicieux. Pour Krugman, « les pays riches sont riches parce qu’ils sont riches, et les pays pauvres sont pauvres parce qu’ils sont pauvres ». Les pays riches ont connu un développement précoce connaissant des rendements croissants et empêchant l’entrée sur le marché des pays pauvres qui n’ont pas encore connu l’industrialisation. Il est très difficile pour les pays émergeant d’arriver à lutter contre les effets de rendements croissants, contre l’effet de l’accumulation des richesses des pays riches.

Krugman met en place une sorte de fatalité du développement : il est dans la nature des pays riches d’être de plus en plus riche par un effet d’accélération et il est dans la nature des pays pauvres d’être de plus en plus pauvre par l’effet de la décélération et des cercles vicieux. L’une des critiques est qu’une inégalité légère va creuser un écart en s’accélérant. Au XVIème siècle, à l’échelle du monde, il n’y a pas de différentielle de développement, il y a pour tous les pays le même niveau de PIB. Au XVIIème siècle commence à se mettre en place un différentiel avec les pays qui ont connu la Révolution industrielle. L’écart induit était dans sa nature de se creuser à cause des rendements croissants et du verrouillage dans le temps des avantages comparatifs. Plus l’écart se creuse, plus il a de raisons de se creuser davantage. Il y a un effet de divergence. Ce système entre en contradiction avec l’idée de la concurrence pure et parfaite. Peut être que la concurrence pure et parfaite a existé au début, mais si au fur et à mesure on s’en est écarté, la différence créée s’accélère dans le temps. Pourquoi arrive un moment où la divergence se met en place ?

Le problème des rendements croissants est qu’il promeut une divergence entre pays riches et pays pauvres. Le deuxième problème est qu’il était pertinent dans le raisonnement de Ricardo qu’il y ait des situations ante-économique qui constituaient de prédispositions sur lesquels une économie allait pouvoir s’appuyer selon ses prédispositions. C’est une belle chaîne de cause à effet et déterministe, c’est-à-dire que chaque effet est lié à une cause. Pour Krugman, quelque soit le secteur dans lequel on se spécialise, grâce au rendement croissant, on va acquérir un avantage sur la concurrence. La raison pour laquelle on est devenu le meilleur n’est pas liée aux prédispositions, mais à une précocité dans l’initiative. Quelque soit le secteur dans lequel un pays se spécialise, il va y réussir si il se spéciale plus rapidement que les autres.

Histoire vs anticipation

Ces deux conséquences sont deux problèmes parce qu’il est très insatisfaisant pour l’esprit d’arriver à des tautologies. D’autre part, cela est frustrant de ne pas expliquer pourquoi un pays s’est spécialisé dans un domaine. Krugman va essayer de trouver une explication. Il va trouver deux explications :

- explication historique ;

- effets d’anticipations.

Il a développé un exemple à travers l’histoire de Catherine Evans. Catherine Evans Whitener, offre en 1895 à sa belle-sœur un couvre lit-tufté. En 1900, elle vend pour 2,50 dollars un couvre-lit. En 1917, elle crée la Evan Manufacturing Company à Dalton. Va se créer un verrouillage dans le temps et dans l’espace de l’avantage comparatif. En 2002, 80% du marché américain du tapis est approvisionné par des filatures à moins de 100 kilomètres de Dalton en Géorgie créant un pôle de développement. C’est une histoire avec une petite cause et des effets de plus en plus gros. Il y a une disproportion entre les effets et les causes parce qu’il y a un effet induit par les rendements croissants. Ces explications n’en sont pas. Ce sont des phénomènes qui renvoient à la théorie du chaos, c’est-à-dire des moments où il est difficile de remonter d’une situation présente par des liens de causes à effet par un élément déclencheur. Sans doute, pour toutes les grandes régions industrielles, il est possible de trouver un élément qui fait que ça a commencé. Tous ces éléments que l’on donne sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes. C’est ce que Krugman appelle l’explication historique.

L’explication par les anticipations seraient des prophéties autoréalisatrices qui sont une assertion qui induit des comportements de nature à les valider, c’est-à-dire une déclaration, une description, une affirmation que l’on croit vraie qui va induire des comportements qui ont tendance à la rendre vraie. Ce sont des moments où on croit décrire la réalité alors qu’on la fabrique. En d’autres termes, ce sont des moments où on croit décrire une situation alors qu’on la produit. Les prophéties autoréalisatrices ont été beaucoup étudiées dans le cas des crises économiques qui sont souvent fondées sur des prophéties autoréalisatrices. Dans certains cas, la prophétie ne se réalise que parce qu’elle a été annoncée.

Les anticipations ont un effet sur l’avenir. En quelque sorte, l’avenir est la cause du présent, car ce sont les anticipations qui construisent la réalité. Toutes les prophéties ne sont pas autoréalisatrices, il y a aussi des prophéties suicidaires. Sans doute, toutes nos anticipations ont un effet sur l’avenir. Nos projections ne décrivent pas notre avenir, mais contribuent à le déterminer. Notre vision de l’avenir joue un rôle sur ce qui va nous arriver. Certains pays auraient à certains moments eu une vision de l’avenir et se sont lancés dans une vision qui a fini par se réaliser alors que dans d’autres cas, cela ne se produit pas.

Les deux explications scandaleuses que nous propose Krugman, la première qui est l’explication historique est scandaleuse parce qu’il y a une telle disproportion entre les causes et les effets qu’on ne peut s’en satisfaire, et la deuxième explication par les anticipations est tout aussi scandaleuse pas vraiment à cause d’une disproportion, mais par l’idée qu’au fond c’est aléatoire. Les deux explications ne sont pas contradictoires. On n’est pas dans une configuration où l’on va chercher pour explication à la réussite ou l’échec économique des prédispositions, mais chercher à expliquer par l’action des acteurs. Avec cette approche, on reste dans le cadre de la pensée néoclassique et de la théorie de Ricardo.

Contestations (néo)marxistes et altermondialistes

Si le commerce international n’est pas un jeu à somme positive, alors il y a des raisons de s’en méfier.

Critiques marxistes et néomarxistes

Les théories de l’impérialisme de Luxembourg et Lénine sont l’idée que la lutte des classes qu’on observe à l’intérieur d’une société se reproduit à l’échelle internationale. Tout comme dans une société, il y a des bourgeois, des ouvriers et des prolétaires, à l’échelle internationale, il y a des États bourgeois et des États prolétaires. La captation du profit opéré par la bourgeoisie à l’égard du prolétariat se retrouve à l’échelle internationale entre États bourgeois et États prolétaires. Typiquement, cette dimension de l’impérialisme s’opère dans le cadre de la colonisation. Le rapport des colons aux colonisés est de la même nature que le rapport des bourgeois aux prolétaires qui s’exprime dans l’impérialisme dialectique et dans l’appropriation des moyens de production. Cette interprétation est en termes de pillage des ressources dans le cadre du commerce international.

Cela n’a pas de sens de parler de nation prolétaire ou de nation bourgeoise. Toutefois, on image qu’on pourrait expliquer l’enrichissement de la bourgeoisie européenne par l’exploitation d’une main-d’œuvre servile dans les colonies comme avec les grandes bourgeoises des ports côtiers de la France ou d’Angleterre qui se sont enrichies sur le commerce du « bois d’ébène » et des plantations. Dans ce cas, il y aurait une bourgeoisie européenne qui se serait enrichie par l’exploitation des prolétaires fondées sur l’idée d’une « race » différente. Il important d’avoir cela en tête lorsqu’on réfléchit sur les querelles à propos de la délocalisation et qu’on essaie d’interpréter en terme marxiste ou de « gauche ».

La deuxième théorie est la théorie de la détérioration des termes de l’échange. Il faut plutôt parler de l’hypothétique détérioration des termes de l’échange parce qu’il y a une littérature vaste qui fait débat. Les termes de l’échange sont les prix relatifs des matériaux exportés et importés. Les produits manufacturés fabriqués par les pays riches et industriels ont tendance à être de plus en plus chers alors que les matières premières, les ressources naturelles et les productions des pays du sud ont tendance à être de moins en moins chères. Autrement dit, il faut que les pays pauvres exportent de plus en plus pour importer la même quantité de produits alors que les pays riches en exportant la même quantité peuvent importer de plus en plus. Pour les pays pauvres, il y a une détérioration des termes de l’échange. Les importations des uns ne permettent pas de payer les exportations des autres creusant le déficit de la balance commerciale des pays du sud et réduisent leur possibilité pour investir afin de se développer.

La théorie de la détérioration des termes de l’échange présente un intérêt dans la mesure où elle laisse entendre que la fixation des prix peut dépendre d’autre chose que des mécanismes de l’offre et de la demande et présente également des effets de pouvoir. Elle présente un autre intérêt parce qu’elle remet en cause l’idée qu’il y aurait un juste prix. Il y a l’idée que pour les ressources naturelles, il est très difficile d’en établir le prix, on peut établir le coût d’exploitation, la demande, mais il est très difficile à prendre en compte le coût de leur disparation. Il est difficile à comptabiliser le fait qu’on prive les générations futures de la possibilité d’en disposer.

Le troisième volet de ces théories marxistes et néomarxistes mis d’abord en place par Amin et Wallerstein est qu’on peut revisiter la théorie de l’impérialisme en termes de rapports de dépendance. Les anciennes puissances coloniales, les pays de la triade avec l’Amérique du Nord, l’Europe occidentale et l’Asie de l’Est en particulier le Japon, constituent des centres dans une économie qui polarisent les flux et monopolise les profits au détriment d’une périphérie plus pauvre auxquels est abandonné des productions d’un moindre intérêt économique ou sont des zones exclusivement de prélèvement des ressources et entre les deux les échanges sont inégaux. Il y a une interprétation géopolitique et économique de ces rapports qui met en balance l’accumulation de richesses dans les centres en comparaison des périphéries. Il y a une charge lourde avec l’idée que les indépendances puis le commerce international n’ont pas mis fin à ce qui serait un pillage colonial, mais la poursuivit sous d’autres moyens.

Plus récemment est apparue la théorie de la nouvelle division internationale du travail. Cette théorie consiste à dire que les avantages comparatifs, la théorie de Krugman, explique la spécialisation participation de chacun au commerce international, mais que les spécialisations ne se valent pas toutes. Il y a des spécialisations qui sont intéressantes économiquement, socialement, et politique donnant du pouvoir permettant de dégager beaucoup de profit, d’investir davantage et qui ont des effets positifs importants en termes de diffusion et de multiplicateur d’emploi. Il y a d’autres choix économiques qui sont moins heureux parce qu’ils procurent moins de pouvoir, permettent de faire moins de profit et puis leurs effets collatéraux sont peu nombreux et limités ayant un impact local faible sur les possibilités de développement.

Parmi les activités de la première catégorie, il y a les activités à haute valeur ajoutée et à haute technicité qui ont des effets induits importants, c’est-à-dire que ce sont des moteurs de développement. Ces activités connaissent de effets multiplicateurs qui font qu’un emploi créé dans les hautes technologies va nourrir toute une chaine d’emploi en aval et en amont avec un effet très positif sur la croissance. Ce sont des activités très qualifiées, innovantes qui produisent de la plus-value et de la croissance, elles ont un impact écologique faible permettant de maintenir une qualité de vie importante. De l’autre côté, il y a des activités plus lourdes plus tournées vers des produits matériels que sur l’information qui abiment et exploitent beaucoup l’environnement et polluante faisant appel à une main-d’œuvre peu qualifié se livrant à des activités répétitives avec peu d’effet sur l’innovation, qui est fragile dégage peu de plus-value, de profits et a un effet multiplicateur faible et peu d’effet sur le développement.

L’idée est que la répartition des deux types d’activités ne se fait pas par hasard, mais que les pays du Nord et de la triade ont confisqué les activités les plus lucratives et qui nourrissent le plus de développement et ont abandonné aux pays pauvres et aux pays du sud les activités les moins intéressantes sur le plan économique et les plus nocives pour l’environnement. L’occident et la triade auraient abandonné l’industrie manufacturière et l’industrie lourde, la grosse industrie chimique et sidérurgique qui sont des industries polluantes sans que cela nourrisse beaucoup de croissance alors que ce développe dans le Nord des universités, des centres de recherches, des activités supérieures du tertiaire qui vont bien payer le travail qualifié et dans un cadre de vie « agréable » parce que nettoyé des effets négatifs de l’industrialisation lourde.

La théorie de la nouvelle division internationale du travail va distribuer les avantages comparatifs aux uns et aux autres pas vraiment en fonction de prédispositions locales, pas vraiment selon des conditions historiques ou des anticipations, mais simplement sur des effets de pouvoir qui font que les plus puissants et les plus riches monopolisent les activités les plus intéressantes. On est dans une théorie marxiste et impérialiste parce qu’on voit la division internationale du travail comme reproduisant ce qui existe à l’intérieur d’un pays avec des effets de confiscations. La mondialisation n’est plus un jeu à somme positive, mais plutôt quelque chose dont il faut se protéger. On va retomber sur les théories de Litz avec la tentation des replis protectionnistes qui considèrent qu’il y a une offensive dans le commerce international et considère qu’il faut défendre le territoire et établir des protections vis-à-vis de l’agressivité commerciale venant des pays de la triade.

Critique altermondialiste

L’idée est que la mondialisation se traduit non seulement par une extension du domaine du marché géographique, mais par une extension du domaine du marché économique dans le sens où de nouveaux pays entrent dans le domaine du commerce international, mais aussi dans chacun des pays concernés, des nouveaux pans de la vie sociale, économique et culturelle entrée dans le domaine de l’économie. On le voit à l’échelle de la fin du XXème siècle et au début du XIXème siècle, un tas de secteurs ont été privatisés, absorbé par le marché, de plus, de plus en plus d’institutions qui ne sont pas du domaine du marché vont commencer à reproduire le fonctionnement du marché, à commencer par les universités, les musées et les hôpitaux. Le problème est de transformer en bien économique des biens que l’on peut difficilement considérer comme tels. Un bon exemple est la question des ressources naturelles et de l’environnement. Dans l’idée que le système de marché et de production capitaliste est le plus efficace, on peut comprendre qu’on préfère confier l’exploitation d’une mine de charbon ou d’une exploitation de pétrole à une entreprise privée plutôt que de le faire à une entreprise étatique parce que la productivité et l’efficacité économique seraient meilleures dans une entreprise privée plutôt que dans une entreprise d’État. C’est ce que tend à démontrer l’histoire économique récente du XXème siècle. Le problème est de savoir à qui sont ces ressources naturelles.

Elles sont sorties de terre par une entreprise, ce sont donc des coûts de productions liées à l’exploitation et il est normal que les coûts de production se retrouvent dans le prix de la matière première. On comprend mal pourquoi une compagnie privée aurait le droit d’exploiter un gisement qui ne lui appartient pas sans d’une façon ou d’une autre payer cette ressource. Si on raisonne en terme purement mathématique, le coût de l’épuisement est infini. Il est difficile d’imaginer le coût d’épuisement d’une ressource pour les générations futures. C’est quelque chose de très difficile à comptabiliser dans l’économie. Il est également très compliqué de prendre en compte la question de la pollution dans le marché. La situation la plus claire et la plus normale est que le coût de la population est externalisé, payé par la société et rarement par le responsable. Quand on est face à des ressources naturelles qui sont des biens qui ne sont pas produits par leur exploitant, mais captés par leur exploitant, les raisonnements économiques et le marché présentent des difficultés de fonctionnement et des insuffisances. Pour le dire autrement, si on découvre une ressource naturelle, sur le plan économique, la logique veut qu’on ressorte le plus de cette ressource le plus rapidement possible. L’enjeu pour la société est essentiel. Ce sont des biens pour lesquels l’abandon au marché pose tout un tas de problèmes, mais avec des solutions comme celle du pollueur-payeur ou le système de la rente, mais ce sont des solutions hors marché. Un autre exemple est celui des droits humains. Le travail est un marché avec une offre qui est celle des travailleurs et une demande qui est celle de leurs employeurs. On pourrait abandonner le fonctionnement du marché aux lois du marché, mais cela n’est pas acceptable parce qu’on ne peut séparer le travailleur du travailleur. Les droits humains entrent en contradiction à un moment ou un autre avec le marché du travail parce qu’on ne peut pas séparer le corps, la personne et le travail qu’il effectue. À partir du moment où on considère qu’un certain nombre de droits humains sont inaliénables, cela va peser sur le marché du travail. On ne peut pas laisser le travail être régulé par les règles du marché. Cela aboutit au fait qu’on va finir par confondre le travail et le travailleur et qu’on va vendre non pas du travail, mais de la force du travail. Typiquement, laisser le travail être régulé par le marché aboutirait de manière caricaturale à l’esclavage. Dans beaucoup de pays, le travail est un secteur qu’on va essayer de protéger des règles du marché. Ce serait une règle supérieure qu’on ne pourrait réguler par l’offre de la loi et de la demande.

Dans nos sociétés, il y a l’idée que le marché convient à certains biens économiques, mais pas pour d’autres. Le problème de la mondialisation n’est pas simplement l’entrée de nouveaux pays dans le circuit économique des échanges internationaux, mais c’est aussi celui du fait que le marché grignote de plus en plus de part dans les économies. Il y a la tentation de mettre les frontières en défend, mais aussi de dire que certains domaines de l’économie ne veulent pas participer au commerce international. Ce que l’on peut présenter comme une forme d’archaïsme marxisant et comme réflexe de « vieux gauchiste » contre la mondialisation peut avoir des formes plus sophistiquées et n’est pas étranger aux pratiques actuelles. Les premiers à refuser que le marché sature l’espace économique sont les grandes puissances libérales. On retrouve l’idée avancée par les anthropologues du gradient de l’échange avec des qualités d’échange qui se dégradent avec le don contre don, la redistribution et le marché.

Il y avait une dimension assez caricaturale à cette représentation. Évidemment, dans les faits, cela est plus compliqué parce que ces circuits économiques présentés comme étant vraiment indépendants des uns des autres, soit la redistribution, soit le marché, soit le don dont bien, il y a des zones qui sont des zones un peu floues. Parmi les alternatives qui sont proposées au marché, ce n'est pas forcément la redistribution soviétique ni le don contre donc, mais il y a aussi des solutions qui se trouvent dans le marché, dans un certain marché, à la limite du marché, dans des accommodations vis-à-vis du marché.

Combien de temps une action est détenue par son propriétaire en moyenne actuellement ? 14 secondes. En moyenne une action est détenue 14 secondes et là on comprend bien qu’il y a quelque chose qui ne tourne par rond parce que les actions sont normalement directement prises en compte sur l'économie réelle. Derrière, il y a des bureaux, une usine, un patron, un PDG, un conseil d'administration, des ouvriers, des clients, des machines, mais encore des stocks. On sent bien que 14 secondes n'a aucun sens si on est en deux ordres de grandeur totalement incommensurables. Ce sont des mouvements qui sont purement spéculatifs sans aucune prise directe avec l'économie réelle. Cela veut dire que, comme beaucoup de personnes physiques gardent leur action pendant des années, il y a des systèmes automatiques d'actions où on les garde quelques centièmes de seconde. Il y a une mesure de cette déconnexion entre l'économie réelle et une forme de visualisation d'économie financière qui semble très inquiétante. On comprend à quel point cela est déstabilisant pour l'économie de ne pas pouvoir compter sur des investissements plus longs que de 14 secondes. On comprend également à quel point les fameux capitaux flottants sont désastreux pour l'économie réelle. Ce sont des capitaux qui ne s’investissent que très passagèrement en un lieu dans un pays et qui, dès que le moindre signe avant-coureur de crise se profile, ces capitaux partent. Cela a un caractère autoréalisateur de ces révisions financières. On se dit que dans tout ça, il faudrait mettre toute friction. Toute taxe sur les transactions auraient pour effet de stabiliser les capitaux. S’il est des taxes qui freinent le rapatriement et le flottement des capitaux, peut-être que quand une petite difficulté passagère se produit, les capitaux vont rester et ces difficultés vont bien être digérées. Il faut de la friction afin de mettre en phase la temporalité de l'économie réelle et la temporalité de l'économie financière ou virtuelle pour empêcher les gens de vendre leurs actions toutes les 14 secondes. Une taxe opère ce frein. Une taxe est comme un frein dans l'espace et dans le temps. C’est une solution qui permet à la fois de stabiliser le système et puis de ponctionner un peu dans le marché pour alimenter un circuit de redistribution.

Une autre solution intermédiaire alternative est le commerce équitable. Les petites parties du commerce équitable ne sont pas vraiment gérées par le marché. C'est grosso modo géré en majorité régie par le marché. C'est « moi » qui spontanément accepte de verser 5 %. Cela peut s’apparenter à du don. C'est une irruption en quelque sorte du don contre don au sein du marché donc les deux systèmes peuvent aussi cohabiter.

La fin de l’histoire c'est aussi cette l’idée qu’on s’est un peu dégagé des idéologies avec que d'un côté les marxistes et d’un autre côté les libéraux et qu’il y a un certain pragmatisme dans les comportements avec une certaine hybridation dans les comportements et qu'on peut trouver au sein du marché des solutions pour se prévenir du marché. La conclusion est que le marché est quelque chose que tout le monde s'accorde à vouloir réguler.

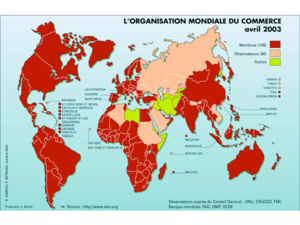

La galaxie de l'altermondialiste, c'est-à-dire il y a des dizaines d'organismes différents qui interviennent avec des idéologies différentes comme, par exemple, contre l'OMC, contre la banque mondiale, contre le G7. Ce qui est intéressant dans ce schéma avec l’idée de la galaxie est que la contestation du modèle de la mondialisation se fait en beaucoup de plans différents avec beaucoup de logiques différentes et puis des acteurs différents.

Conclusion

Quand on réfléchit à la géographie des échanges et à la mondialisation, il y a beaucoup trop de marchés alors qu'il y a d'autres circuits économiques comme ceux de la redistribution et du don contre don. Si on regarde beaucoup trop le commerce international alors que les échanges majoritairement se font localement en quantité, il y a comme une presbytie qui empêche de voir ce qui est essentiel et se qui se passe sur de toutes petites distances et qui fait comme qu’on voit juste de très loin ce qui se fait sur des milliers de kilomètres entre les frontières et qui est en fait une petite partie des échanges économiques.

La deuxième note importante est que la théorie ricardienne et la théorie des avantages comparatifs est au cœur de tout cela. C’est une force idéologique incroyable au sens où cette théorie justifie l’idéologie libérale. L’argument et aspect essentiel de cette théorie des avantages comparatifs est que tous les pays peuvent participer au commerce international et que le commerce international est un jeu à somme positive. Cela ne règle pas la question de la répartition des bénéfices.

Le troisième point est l'idée des effets des rendements croissants sur le verrouillage spatial et temporel de l’avantage comparatif avec l’idée d'inverser les choses et de ne pas penser que l'avantage comparatif et la prédisposition à la spécialisation au commerce international en pensant que l’avantage comparatif et le résultat. La quatrième est d’importance, un démenti empirique, est la question des rapports Nord-Sud. La géographie des échanges internationaux qui est marquée par cette fracture Nord-Sud est inexplicable dans le cas de la théorie l’avantage comparatif.

Le cinquième point est que tous ces débats sur les échanges internationaux sont des débats qui sont très anciens. Dès le XIXème siècle, on retrouve un grand nombre de débats autour du libre-échange notamment autour de la théorie de Litz. Les débats aujourd'hui sur la mondialisation ne sont pas nouveaux parce que la mondialisation n’est pas un phénomène nouveau et les arguments sont toujours les mêmes.

La théorie de Ricardo de l’avantage comparatif promet la spécialisation des échanges internationaux, mais promet également le développement, c’est-à-dire que tous les pays qui vont participer au commerce international vont connaître le développement et s’enrichir. Un des démentis à cette théorie est qu’il existe encore des pays pauvres alors qu’ils participent depuis des années au commerce international.