« The theories of political anthropology » : différence entre les versions

| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||

[[File:Columbus Taking Possession.jpg|thumb|L'arrivée de Christophe Colomb en Amérique avec deux bannières blanches blasonnées d'une croix verte et une bannière jaune frappée des initiales F et Y des souverains Ferdinand II d'Aragon et Ysabelle de Castille.]] | [[File:Columbus Taking Possession.jpg|thumb|L'arrivée de Christophe Colomb en Amérique avec deux bannières blanches blasonnées d'une croix verte et une bannière jaune frappée des initiales F et Y des souverains Ferdinand II d'Aragon et Ysabelle de Castille.]] | ||

The construction that develops is formed around its animality and its primary condition and the ignorance of conquerors as to their customs, religions, language, on the fact that they do not possess writing while forgetting that oral tradition is a form of writing. We are still in this antithetical vision that refers to the analyses of all great journeys. Christopher Columbus reported, "Because I see and know that these people are not of any sect, nor idolaters, but very gentle and ignorant of what evil is, that they cannot kill each other, nor imprison each other, that they are without weapons and so fearful that one of ours is enough to make them flee a hundred, even playing with them... I do not believe that there is in the world a better man than there is no better land" | The construction that develops is formed around its animality and its primary condition and the ignorance of conquerors as to their customs, religions, language, on the fact that they do not possess writing while forgetting that oral tradition is a form of writing. We are still in this antithetical vision that refers to the analyses of all great journeys. Christopher Columbus reported, "Because I see and know that these people are not of any sect, nor idolaters, but very gentle and ignorant of what evil is, that they cannot kill each other, nor imprison each other, that they are without weapons and so fearful that one of ours is enough to make them flee a hundred, even playing with them... I do not believe that there is in the world a better man than there is no better land"<ref>COLOMB, C. La découverte de l’Amérique, Vol. I Le journal de bord 1492-1493 ; Vol. II Relations de voyage 1493-1504, Paris, La Découverte, 1989.</ref>. | ||

We understand how any place of capacity to think the other in his difference has already been conceptually blocked. It should be remembered that the 18th century invented the concept of man. It will be a major century for what is called the invention of the "self", that is, the invention of the individual's consciousness of being and existing. | We understand how any place of capacity to think the other in his difference has already been conceptually blocked. It should be remembered that the 18th century invented the concept of man. It will be a major century for what is called the invention of the "self", that is, the invention of the individual's consciousness of being and existing. | ||

| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||

From the 18th century, this construction of man will liberate the intelligence of individuals by beginning to look a little differently at the other. He may no longer be a savage, but he is someone in a particular historical situation, but obviously with very negative connotations that he has not been able to develop. These questions show a knowledge of reflection, man also exists as much by a knowledge of reflection, as by a learning and a cognitive knowledge of things, we accumulate experience that we transmit. We move away from the image of the savage, he is a different being, there is an externalisation of the notion of "savage". From then on, we will begin to question the question of difference, it is a value judgment that is not of the moral order. | From the 18th century, this construction of man will liberate the intelligence of individuals by beginning to look a little differently at the other. He may no longer be a savage, but he is someone in a particular historical situation, but obviously with very negative connotations that he has not been able to develop. These questions show a knowledge of reflection, man also exists as much by a knowledge of reflection, as by a learning and a cognitive knowledge of things, we accumulate experience that we transmit. We move away from the image of the savage, he is a different being, there is an externalisation of the notion of "savage". From then on, we will begin to question the question of difference, it is a value judgment that is not of the moral order. | ||

The great project of society in the 18th century is to build a positive knowledge of man, we will study man as man and perhaps as being thinking as an element of the history of humanity that we will be able to analyze through travel. | The great project of society in the 18th century is to build a positive knowledge of man, we will study man as man and perhaps as being thinking as an element of the history of humanity that we will be able to analyze through travel.Evolutionary anthropology of the 19th century | ||

== | == Evolutionary anthropology of the 19th century == | ||

We will move on to a new phase of desire to understand the other, a little more positive, which will take place through trips and study missions that will lead to a first modern anthropology around primitive societies that are endowed with structures of societies. However, we still have some very reactionary elements that refer us to a positivist science that considers that we are in societies that evolve and that must show imagination to compete. | |||

In the vision of the 19th century, we leave the caricatural vision, but we keep things that will cost humanity dearly, which are obviously racist and racial principles. For example, we cannot understand Nazi extermination camps if we do not understand that we are very marked by an ideology of the white race to the detriment of others. | |||

This is called evolutionary anthropology. We are still distorted by a definition of the historical evolution of societies in which whites are the "best". | |||

What is important is to see that there is a first consideration of otherness. | |||

In 1885 the Berlin Conference took place, which was the division of Africa between the great powers. | |||

This colonization movement will commit the States to develop learned societies and permanent archaeological missions for the development of scientific and intellectual work that is beginning to be developed on different societies. Even if at the beginning it is a very colonialist vision, it ends up showing the complexity of the social and political mechanisms that allow a deepening work to study individuals in their environment. | |||

Even if we are still on visions of unequal rhythms in development, we are still in one acceptation of the other in his otherness. | |||

= | = The contributions of American Indian and African anthropology = | ||

== L’anthropologie africaniste et la découverte des systèmes d’organisation politique == | == L’anthropologie africaniste et la découverte des systèmes d’organisation politique == | ||

Version du 6 août 2018 à 16:32

We will study a great current of political science that has been built from anthropology, that is, from the interpretation of man's place and role in society.

First, we will look at the very origins of social science in the field of politics and in particular the contribution of African anthropology to political science. Traditional anthropology in the field of politics in Africa which brings elements of analysis and reflection around politics in each society. In a second part, we will draw the theoretical achievements of Africanist anthropology towards the analysis of our societies today.

It is a double movement in order to restore the place where the debate on anthropology has been established, which can be a discipline that makes it possible to understand political science and the role in societies; from this starting point, we will reverse towards an anthropology of modernity that is called current.

We will describe a transfer of tools, knowledge and analysis from raw societies to our modern societies. For that, we will show that these tools forged for these raw companies work very well for the analysis of our societies.

In the analysis of political anthropology, there remains something of structuralism, it is an intellectual recovery of the concepts of structuralism. Structuralism postulates that there are structures that persist in societies and that act and interact in relation to events and politics. In discussing African anthropology and questioning the validity of these tools for understanding our political society, we presuppose that there is a structural effect.

To the origins of anthropological thought

We must understand that to move to a political anthropology, we must understand and recognize the other as a subject. Accepting the other as a construct is a long process.

The birth of otherness

It is the recognition of the other in his difference, that is to say that he possesses a capacity to exist that is accepted, there is a dimension of acceptability. The concept of otherness is fundamental in our societies, otherness is at the heart of our democracies, it allows us to recognize ourselves in the difference of the other; it is an essential value of secularism which privileges the mixing of cultures as a source of enrichment and peace. In other words, it is an ethically fundamental value that makes it possible to recognize the other in his difference.

This concept is a contemporary concept that creates the principle of equality between cultures and otherness between men and women. From then on, we will experience this difference in a positive way.

The concept of otherness is not a given in itself, it is built on a long temporality. Perhaps individuals first defined themselves in early societies, not by difference, but by likeness. In our Western societies, this concept will take a very long time to develop because it will deconstruct preliminary visions and in particular the ethnocentric vision that distorts or renders incapable the concept of otherness. The other can only exist through one individual.

Scholarly travel and evolutionary anthropology

Scholarly journeys to the 18th century

Scholarly travel is a form of otherness in the sense that the discovery of the New World and the Indians allowed one to confront another. However, this discovery of otherness was confluenced by the massacre of the American Indians.

Evolutionary anthropology

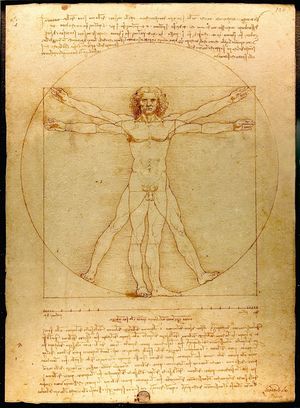

Everything begins with scholarly journeys, that is, the discovery of the other, which is the discovery of the New World. We will explore unknown lands on the basis that they have wealth, but the surprise will be to find natives, natives, Indians. The first question is whether this man belongs to humanity and whether he has a soul. Basically, his social condition could reflect divine punishment. The big question is whether this individual can have human status or not. The answer will be to characterize it as not endowed with the capacity of humanity. These questions will structure the other's view based on the impossibility of the concept of otherness.

This difference is to be put on the side of animality which puts Westerners in a position of domination and colonization. The controversy of Valladolid between Las Casas and Sepulveda will arise around the presence of a soul in the native. Las Casas maintains that the savage is good because he has remained in the state of nature and that he remains in the original thought so he is pure. Sepulveda maintains that the savage is fundamentally evil on the contrary we are dealing with a good civilized.

A dualistic vision appears which will be the essence of all classical philosophy on the state of nature which is a fundamental question as to whether the state of nature brings us back to the side of wisdom or barbarity.

Political philosophers like Rousseau and Hobbes, who will return to the very essence of the modern definition of politics, will oppose each other with two always antagonistic positions. This antithetical vision, whatever the formula, opposes one to the other. This is important to understand the phenomenon of blockage and the rise in power of the theory of primitive animality, they are not beings who think.

According to the classical philosopher, what distinguishes the animal from man is, according to Aristotle and Plato's definition, that man is a thinking animal. The being as a thinking animal does, that if one postulates that the savage is in the animality it means that he does not think. If he can't think, we'll think about his place in his future.

The 18th century: the invention of the concept of man

The construction that develops is formed around its animality and its primary condition and the ignorance of conquerors as to their customs, religions, language, on the fact that they do not possess writing while forgetting that oral tradition is a form of writing. We are still in this antithetical vision that refers to the analyses of all great journeys. Christopher Columbus reported, "Because I see and know that these people are not of any sect, nor idolaters, but very gentle and ignorant of what evil is, that they cannot kill each other, nor imprison each other, that they are without weapons and so fearful that one of ours is enough to make them flee a hundred, even playing with them... I do not believe that there is in the world a better man than there is no better land"[1].

We understand how any place of capacity to think the other in his difference has already been conceptually blocked. It should be remembered that the 18th century invented the concept of man. It will be a major century for what is called the invention of the "self", that is, the invention of the individual's consciousness of being and existing.

This awareness calls into question the divine action on the human being, the subject begins to exist as being, the individual exists by his capacity to think and his consciousness, from then on the individual is a thinking being.

From the 18th century, this construction of man will liberate the intelligence of individuals by beginning to look a little differently at the other. He may no longer be a savage, but he is someone in a particular historical situation, but obviously with very negative connotations that he has not been able to develop. These questions show a knowledge of reflection, man also exists as much by a knowledge of reflection, as by a learning and a cognitive knowledge of things, we accumulate experience that we transmit. We move away from the image of the savage, he is a different being, there is an externalisation of the notion of "savage". From then on, we will begin to question the question of difference, it is a value judgment that is not of the moral order.

The great project of society in the 18th century is to build a positive knowledge of man, we will study man as man and perhaps as being thinking as an element of the history of humanity that we will be able to analyze through travel.Evolutionary anthropology of the 19th century

Evolutionary anthropology of the 19th century

We will move on to a new phase of desire to understand the other, a little more positive, which will take place through trips and study missions that will lead to a first modern anthropology around primitive societies that are endowed with structures of societies. However, we still have some very reactionary elements that refer us to a positivist science that considers that we are in societies that evolve and that must show imagination to compete.

In the vision of the 19th century, we leave the caricatural vision, but we keep things that will cost humanity dearly, which are obviously racist and racial principles. For example, we cannot understand Nazi extermination camps if we do not understand that we are very marked by an ideology of the white race to the detriment of others.

This is called evolutionary anthropology. We are still distorted by a definition of the historical evolution of societies in which whites are the "best".

What is important is to see that there is a first consideration of otherness.

In 1885 the Berlin Conference took place, which was the division of Africa between the great powers.

This colonization movement will commit the States to develop learned societies and permanent archaeological missions for the development of scientific and intellectual work that is beginning to be developed on different societies. Even if at the beginning it is a very colonialist vision, it ends up showing the complexity of the social and political mechanisms that allow a deepening work to study individuals in their environment.

Even if we are still on visions of unequal rhythms in development, we are still in one acceptation of the other in his otherness.

The contributions of American Indian and African anthropology

L’anthropologie africaniste et la découverte des systèmes d’organisation politique

Evans-Pritchard et Meyer Fortes publient African Political Systems en 1940. Ce sont des sociologues qui travaillent sur le Soudan et disposent de chaires d’anthropologie sociale. Ce livre est un manifeste et un ensemble d’études de cas de cas réunissant huit études anthropologiques sur les tribus africaines pour tenter de situer la place du politique dans les tribus africaines.

C’est un travail très novateur, car nos deux auteurs tentent de situer la place du politique dans la société africaine et montrent que dans les sociétés africaines traditionnelles il y a du politique. Evans-Pritchard et Meyer Fortes vont tenter d’analyser ces formes de politiques. Dès lors que l’on pose que même une société traditionnelle est construite sur des systèmes politiques qui conduisent à l’assurance et au fonctionnement ainsi qu’au développement de la société, c’est l’hypothèse qu’il ne peut pas y avoir de société sans politique parce que c’est un élément de régulation.

Ils vont travailler sur les systèmes politiques en opposant le fait que l’on contextualise le concept de primitif d’autre part, il faut rendre compte de la place du politique dans les sociétés traditionnelles.

Derrière les particularismes propres à chaque société, il y a, à travers le champ du politique, des universalités. Ces universalités sont dans le poids de structures parce que les structures sont un mode de construction du champ social et d’établissement de l’ordre social. En s’intéressant aux tribus africaines premières, on s’interroge aux formes mêmes du politique. Ainsi, ils s’interrogent sur les fratries, les familles, l’organisation des tribus, mais aussi aux organisations politiques considérées sur la propriété.

Les sociétés traditionnelles ne sont pas dépourvues de structures, de rites et de règles. En ce sens, elles ne se distinguent pas des sociétés occidentales. Si elles ont les mêmes structures, on ne peut pas les accuser d’être arriérées.

Du coup, ils vont essayer de démontrer que tout système politique doit posséder pour fonctionner, en d’autres termes, tout système politique doit contenir certains éléments essentiels au développent de la société qu’il préside.

La politique, c’est avoir des fonctions de décision, d’agir, de renforcer, de créer de la valeur, etc. Il y a l’hypothèse que dans tout type de société il y aurait les mêmes structures.

Les « rudiments » des structures politiques occidentales

Evans-Pritchard et Meyer Fortes mettent en avant quatre structures, mais il convient d’abord de rappeler que selon Lévi-Strauss, les structures de la parenté relèvent la société, car la société se structure par la logique de la parenté, d’autre part le pouvoir est la symbolique du pouvoir, la symbolique est un élément ordonnateur du pouvoir. Dans un système politique de pouvoir et du réel, c’est une décision, mais il va devoir également exister en tant que système symbolique. Cependant, on ne peut pas toujours séparer le pouvoir de la symbolique, car la symbolique est constitutive du pouvoir. De plus, la langue, c’est-à-dire la parole, qui est aussi de l’ordre du pouvoir politique n’est pas un simple échange, c’est communiquer l’ordre, les rationalités, les interdits, les façons de se déplacer, de discuter, de débattre, de contester. S’ajoutent les rituels d’inversion sociale.

Quelles sont les structures élémentaires qui fondent « les rudiments » des structures plus sophistiquées des sociétés occidentales ?

La parenté dans la politique

La première explication va être de dire que dans les sociétés africaines on voit que la parenté joue un rôle important. C’est-à-dire qu’on appartient à une famille qui est un ordre et une structure, elle engage des possibilités de naissance et d’insertion dans une dynastie. Le passé est une aide à la construction.

D’autre part, dans toutes les sociétés traditionnelles, la parenté définit le statut social dans la communauté. Il n’y a pas de pouvoir politique sans réflexion sur la parenté, et au fond l’autorité politique est fonction du système de filiation et de résidence. Le pouvoir peut être héréditaire, mais à travers la construction de la famille se construit des relations sociales et des rapports de force qui définissent les relations sociales et le politique. C’est un patrimoine actif, c’est une sorte de capital qui aide chacun à se construire et à se définir dans l’espace social.

À partir de là, on s‘aperçoit que ces systèmes de clans vont jouer le pouvoir soit pour le conserver soit pour l’acquérir dans une logique clanique c’est-à-dire dans un ensemble de cohésion de l’ensemble de la famille.

Pour conserver le pouvoir, il faut former des alliances qui renvoient à des stratégies familiales qui peuvent être le mariage. Evans-Pritchard et Meyer Fortes vont dire qu’au-delà de la question de parenté c’est le réseau de parenté qui est en jeu, c’est le fait que se dégage de ces structures de politiques un système organisé sur la parenté et la famille au sens très large.

Pour faire une comparaison à la société moderne, on peut penser à la famille Kennedy qui est un clan. On est dans l’hypothèse très provocatrice que même si on change de système, au fond, on reste malgré tout dans un système qui fonctionne aussi par le clanique qui est le premier niveau de cohésion.

La provocation de l’anthropologie politique est de dire que, même dans la démocratie, cela fonctionne. Avec l’exemple de Nicolas Sarkozy et la tentative de son fils de 23 ans de prendre la tête de l’EPAD.

{{#ev:youtube|Nd4cH5IwJvU|400|center}}

Le pouvoir comme symbolique

Le pouvoir ne peut se dessaisir du symbolique, il doit avoir du symbolique, s’il n’y a pas de symbolique, il y a un problème d’identité et de reconnaissance. Le foisonnement symbolique provoque le pouvoir et le canalise, c’est une forme de reconnaissance ; dans toute l’histoire des sociétés, la souveraineté s’affiche par rapport à une question du symbolique. Le devenir du dirigeant passe aussi par des rituels qui sont un évènement complètement contrôlé qui sert le pouvoir.

Au XVème siècle et XVIème siècle, dans le royaume Mossi en Haute-Volta, quand le roi meurt dans le système de transmission du pouvoir il ne faut pas un temps mort. Dans ce cas, le premier signe symbolique est celui de la mort même du roi où l’on crève un tambour et on éteint le feu royal, on montre qu’il y a une disparition qui est un objet d’émotion.

On place tout de suite les rituels funéraires sous la responsabilité de la fille ainée ou du fils ainé.

S’ouvre ensuite la phase du napoco, c’est le fait qu’on va transférer les vêtements du roi à la fille ainée. C’est un système patrilinéaire ou la succession est assurée par un mâle, mais en termes de symbolique on a besoin d’une femme qui va assurer la transition. La fille prend les abribus de son père et devient la reine des disparus que l’on va promener afin de montre qu’il n’y a pas de vacance du pouvoir ce qui est le rite symbolique. Quand cette phase est terminée, on choisit le souverain qui remonte sur le cheval de l’ancien roi et va parcourir les terres. C’est un phénomène de réappropriation du pouvoir, la fille n’a qu’une foncions transitionnelle, on l’a promène sur le cheval du roi est un moment donné dans un village on la fait descendre et on tu le cheval de roi. C’est un acte symbolique qui fait que l’on doit passer par le meurtre du cheval pour ritualiser que le nouveau roi va monter en scène lui aussi dans un espace de transition. Vient une cérémonie d’intronisation nommée la qurita.

Cela montre qu’il ne peut pas y avoir de vacance, les rituels ont une fonction sociale très précise qui est d’assurer la transition qui est nécessaire, mais qui est fondamentale pour assurer la sécurité et la paix du royaume. Les cérémoniels sont là pour rationaliser le champ du politique.

Le langage comme un élément du pouvoir politique

Il n’y a pas de pouvoir sans communication et du coup celui qui détient la parole et la communication détient le pouvoir. D’autre part celui qui peut parler peut manipuler les forces en créant l’ordre, la violence ou au contraire la sécurité. Il y a une continuité entre la question du pouvoir et la parole.

Pour cela ils prennent la figure de cas du Legba, dieu de la communication.C’est une figure mythique qui est un dieu de la communication, car il maitrise toutes les langues, il est capable d’interpréter ce que disent toutes les autres divinités, il a été envoyé par dieu pour communiquer auprès des hommes. Un culte de ce développé autour de la figure du Legba à la fois dans les lieux de cultes et qui est rentré dans les foyers. Par son omniprésence il est censé posséder les moyens de contrôler toute la société, d’aider les gens et de sanctionner éventuellement.Il est interprété comme portant la parole du roi, il peut se mettre en colère, il peut sanctionner, chaque individu doit vivre sa vie ne présence de ce dieu.

Cela permet aux auteurs de dire que le dieu possède la langue, par sa parole il est pouvoir. Dès lors, le langage est un savoir qui est structurant. On retrouve la langue comme chez Lévi-Strauss comme capacité à définir les règles de la vie sociale et de pouvoir exprimer une vérité qui me peut être contestée.

Le langage n’est pas seulement un moyen de pouvoir, c’est la substance du pouvoir, c‘est un mode du pouvoir qui exprime des rationalités, mais c’est bien plus, c’est la substance même du pouvoir c’est-à-dire que si le pouvoir perd le langage elle n’a plus la capacité d’exister. Dans les théories modernes, le poids du langage et des mots et particulièrement important pour décrire des réalités sociales parce qu’ils permettent la mise en scène du pouvoir c’est-à-dire que c’est le langage qui va pouvoir construire la relation au pouvoir et de la mettre en scène ce pouvoir. Dès lors, dans les théories de l’anthropologie politique moderne, apparaissent plusieurs idées :

- il ne peut pas y avoir de pouvoir sans langage,

- il ne peut pas y avoir de pouvoir sans communication,

- il ne peut pas y avoir de pouvoir sans rituel.

Cela veut dire que le pouvoir se met en scène, il n’y a pas de pouvoir sans mise en scène parce que c’est la mise en scène des mots et du pouvoir physique par la théâtralisation.

Le pouvoir se donne à voir par les mots, mais aussi par leur mise en scène et par la mise en scène sociale. Rappelons que Goffman concevait l’espace public comme un théâtre, le pouvoir a une dimension de pouvoir, de mise en scène et de construction.

La théâtralisation fait partie de notre démocratie moderne, c’est une réalité sociale.

Les rituels d’inversion sociale

Le pouvoir est construit et il doit fonctionner dans un double mouvement qui est un mouvement d’adhésion, le pouvoir doit construire cette logique de fabriquer de la tension afin de faire adhérer les individus à son système ce qui est valable dans les tribus africaines et dans nos réalités sociales et politiques modernes. En même temps, il y a un problème qui apparait dans le pouvoir qui est que toute société ne peut fonctionner avec de la tension « centrifuge » c’est-à-dire une tension de nervosité qui cherche à construire l’harmonie et la légitimité du pouvoir.

Cela crée des formes de violence, le pourvoir doit avoir des moments où il autorise le relâchement. C’est le fait que, non seulement il y a des pratiques de tensions sociales, en même temps il doit y avoir des pratiques de relâchement des tensions sociales qui se retrouvent dans toutes les sociétés. Toute société a des rituels qui sont des rituels d’inversion sociale.

C’est le fait que le pouvoir d’accepter qu’on se moque de lui, car dans ce temps il crée de la moquerie qui est une distance qui est un relâchement collectif. Le pouvoir doit d’un côté contraindre et de l’autre offrir un mouvement des tensions sociétales pour permettre de continuer à gérer le social. Le carnaval est un rite d’inversion qui a pour objectif d’inverser les valeurs.

Pour fabriquer de l’inversion, il faut contrôler l’inversion. Le carnaval est un véritable système d’inversion, car c’est le seul moment de l’année où on peut se moquer du pouvoir. Dès lors, le rituel fait partie du dispositif sociétal qui s’inscrit dans un temps.

En d’autres termes, le rituel d’inversion social est un dispositif de régulation qui est accepté dans un dispositif plus global dans un système de société.

La question est de trouver la limite entre ce qui est du rituel d’inversement et ce qui ne l’est pas. Alors le rituel d’inversion social est le fait qu’a un moment donné on va inverser les rôles dans la logique au-delà que ‘l’inversion est totalement maitrisée pour revenir au réel. Le paradoxe est qu’il a pour fonction de favoriser le réel.

Quelques principes de l’inversion sociale :

- le pouvoir doit accepter qu’on se moque de lui, c’est un temps de a moquerie et de la distance, c’est la capacité d’un relâchement d’un étau par l’ironie et le dérisoire ;

- le relâchement offre la capacité du renforcement des liens, c’est parce que nous allons relâcher que la société va être plus construite.

Pour une anthropologie politique de la modernité

George Balandier

Le politique sont des fonctions, des systèmes de permanences et des structures. La grande hypothèse de George Balandier qui était un anthropologue et sociologue a travaillé en Afrique noire durant la décolonisation. À partir de 1946 il va être en Afrique et publie Changement sociaux au Gabon et au Congo et Sociologie des Brazzavilles noires en 1954. Il va travailler sur les sociétés africanistes et va être confronté lui-même à la décolonisation.

Il va s’interroger sur ce qui se joue dans l’évolution des systèmes politiques africains traditionnels avec la modernisation. Il va reprendre les questions de sociétés et de pouvoir en le faisant à partir d’une sociologie de l’indépendance.Il va surtout s’interroger sur des phénomènes d’indépendance sachant que c’est une question fondamentale de la sociologie moderne.

Il distingue trois champs ou les sociétés africaines expriment le mieux leur nature propre et leurs réactions les plus significatives

- Les ensembles et les espaces culturels : permet d’identifier les critères selon lesquels s’expriment les parentés et les exclusions culturelles

- Les religions et les innovations religieuses : révèlent les transformations de l’univers social et culturel africain, et surtout les nouvelles configurations du politique.

- Les systèmes politiques traditionnels : sont menacés par l’ensemble des processus de modernisation

Les mouvements de décolonisation en faveur de l’État-nation, le modèle de la décolonisation par les pays qui se décolonisent et le modèle occidental. Balandier va noter que le passage à des systèmes politiques locaux applique toujours la continuité d’une modernisation selon le modèle occidental et colonial.Les pays vont se décoloniser, mais le modèle qu’ils vont porter est celui de l’État moderne. La modernisation qui s’effectue par les premières puissances de la colonisation fonctionne sur un modèle de la modernisation occidentale. Les processus de désintégration culturels et sociaux qu’avaient engagés les occidentaux pour exploiter les colonies ne s’arrêtent pas à la fin de la décolonisation.

Les notions de dépendance, de domination et de soumission

La dépendance est propre aux situations coloniales

Ce qui est important de comprendre est que pour analyser ces sociétés il faut comprendre la situation de dépendance et de domination, c’est-à-dire que la dépendance est la situation qui est créée dans les systèmes coloniaux survie dans la décolonisation. C’est pour cela qu’a été développé le concept de néocolonialisme. C’est l’idée que ce n’est pas parce qu’il y a décolonisation qu’il y a changement des rapports au sein même des systèmes de relations entre pays.

La domination produit de la dépendance (matérielle et spirituelle)

La domination produit de la dépendance qu’elle soit matérielle ou spirituelle. Du point de vue spirituel on est dans des modifications de cultures, car la modernité la modifie :

- Par le processus de déculturation (perte de toutes ses valeurs et ses références par la mise en contact brutal avec une autre culture). En d’autres termes c’est un phénomène de métissage

- Par un phénomène d’acculturation (construction plus dynamique entre les deux cultures) : l’acculturation est l'ensemble des phénomènes qui résultent d'un contact continu et direct entre des groupes d'individus de cultures différentes et qui entraînent des modifications dans les modèles culturels initiaux de l'un ou des deux groupes

- Contre-acculturation :réaction d’une société acculturée qui se mobilise pour protéger et revendiquer son identité.

Balandier va développer le concept d’aliénation qui est le concept d’émancipation et de dépendance. Ce qui caractérise le champ politique et sociétal de la décolonisation est le phénomène d’aliénation qui un processus complexe dans lequel les individus sont dans un processus de déculturation qui se construit dans une logique d’acculturation c’est-à-dire de mélanger entre des éléments anciens et la culture moderne.

Au fond, tout le processus de constitution du champ politique dans les États modernes africains dépend de ce double processus à savoir de la mobilisation de population, de la recherche de création d’une nouvelle identité et de la souffrance dans ce passage de société traditionnelle à société moderne. Cela signifie que le politique moderne, du point de vue africaniste dans les années 1950 – 1960, période de mutation, est de dire que ce processus politique est à la conjonction de ces deux réalités c’est-à-dire que les comportements politiques ou les systèmes politiques vont procéder à la fois de l’acculturation et de la déculturation.

Balandier va soutenir que dans ce processus on va retrouver à la fois des éléments de rationalité propre à la politique occidentale et des éléments traditionnels constitutifs de cette gouvernementalité primitive. Au fond, le politique est intéressent parce qu’elle fait la part entre une vision rationnelle et une vision classique d’anthropologie africaniste avec des rites, des rituels de l’imaginaire et peut-être même magique.

C’est un système composite. Les systèmes politiques africains modernisés porteraient l’ensemble de ces contradictions et expliqueraient à travers ces contradictions les difficultés même de construire leur territoire ou leur identité nationale.

Les domaines de l’anthropologie politique de la modernité

La ritualisation du politique

Dans les sociétés primitives, pour préserver l’ordre et la cohésion, il existe des rituels qui ont pour but de :

- lutter contre l’usure : c’est un rituel qui réactive

- introniser un nouveau chef

- expulser la maladie et les catastrophes naturelles

- réinstaller le pouvoir mystique : dimension irrationnelle conséquence qui fait partie constitutive du pouvoir

- intégrer la communauté par un lien mémoriel : permet de construire une identité commune

Le rite prend son sens dans la répétition et fonde des valeurs communes.

Les rites politiques

La structure du rituel fonctionne selon les mêmes principes dans les sociétés modernes. Nos rituels modernes ont la même fonction et les mêmes usages. Ils répondent à quatre fonctions :

- l’intégration : intégrer les individus pour fabriquer de la cohérence, du consensus visant à une adhésion à la communauté ;

- la légitimation : légitimation de l’organisation structurelle du pouvoir ;

- la hiérarchisation : rappelle des hiérarchies sociétales d’organisation de la société ;

- la moralisation : action ou réunion de masse, émotion, séduction, valorisation) ;

- exaltation : exaltation de l’émotion.

Le rituel politique renvoie à des célébrations civiles qui sont de grandes manifestations civiles dans lesquels on doit se reconnaitre. Dans la démocratie moderne, la question fondamentale est la mise en scène du politique. Les manifestations publiques doivent construire une imagerie populaire.

Le discours politique

Le discours fait partie du pourvoir c’est donc un élément du rituel politique. Le discours est un construit, le discours relève du rite politique, c’est une construction sociale qui stocke des informations et une restitution dans un ordre et une rationalité qui permet sa présence au monde et de construire sa mise en scène.

On voit que le discours participe de la construction, c’est une fonction d’intégration, de cohérence, de consensus de mobilisation. Il faut interroger le discours et l’interpréter comme une catégorie, c’est-à-dire d’analyser le discours.

Le discours du politique n’est jamais préparé par celui qui le produit. Le travail de rédaction nécessite de penser le discours comme structure. La difficulté qui réside dans l’analyse du discours c’est l’écart qui existe entre la prononciation du discours et la fabrication du discours.

Annexes

References

- ↑ COLOMB, C. La découverte de l’Amérique, Vol. I Le journal de bord 1492-1493 ; Vol. II Relations de voyage 1493-1504, Paris, La Découverte, 1989.