« Political socialization » : différence entre les versions

| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||

=Characteristics of the process of political socialization= | =Characteristics of the process of political socialization= | ||

The concept of political socialization is historically situated in the early phases of the study of political behavior, particularly in the phases of the emergence of behaviorism with the dominance of the systematic approach. It is from the end of the 1970s that the learning approach gradually became dominant on the basis of criticisms made on certain studies conducted by some American researchers in the approach of the political system. | |||

Until the 1970s, traditionally, the study of political socialization remained basically marked by three fundamental postulates, namely conditioning approaches and system approaches. These postulates are that : | |||

# | #opinions and behaviours become fixed once and for all in childhood; | ||

# | #political socialization is a unidirectional process of automatic transmission of attitudes and behaviors. Socialization is an unintentional process. The actor is basically an object and not an active subject; | ||

# | #primary political socialization follows a universal pattern. Socialization takes place in different ways, not only from one individual to another, but also from one context to another and may be from one historical setting to another. | ||

To summarize the characteristics of the process of political socialization, it is possible to say that it is an interactive process that is both unintentional and deliberate, that is to say, it refers to the first paradigm with a part of political socialization given to us by the agents of primary socialization, but also a part related to desired and sought-after political learning. This process has two complementary purposes. There is a purpose linked to the existence of mechanisms for regulating social systems. Socialization or socializations also enable the political system to be strengthened. There is an aspect that ensures the permanence and cohesion of the political or social system, but there is also the purpose related to the individual learning theory which is the idea of saying that the purpose of socialization is to insert individuals into a given system and to enable or explain political participation or behaviour. | |||

There are different phases of socialization that are carried out by different agents that are called socialization agents, which are instances that can be institutions or persons transmitting political attitudes. They can also be associations, political organizations or parties. Today, it could even be argued that secondary socialization agents are perhaps more important than primary socialization agents. The role and importance of context must also be kept in mind. The process of political socialization does not occur in the same way depending on the context, we can think of the country, but also of other forms or types of context. | |||

=L’impact biographique des mouvements sociaux= | =L’impact biographique des mouvements sociaux= | ||

Version du 4 mai 2020 à 13:02

| Professeur(s) | Marco Giugni[1][2][3][4][5][6][7] |

|---|---|

| Cours | Political behaviour |

Lectures

- Political Behaviour: introductory course

- Political Behaviour: Historical and methodological benchmarks

- The structural foundations of political behaviour

- The cultural basis of political behaviour

- Political socialization

- The rational actor

- Political participation

- Theoretical models of voting behaviour

- Theories of social movements

There are two main theoretical perspectives on socialization in politics. The first is based on the concept of political sociology. The second perspective is that of rational choice.

Socialization: definition

There are a very large number of definitions, but they all overlap somewhat.

Socialization has been defined by Bélanger and Lemieux as a process by which cultural values are transmitted and internalized by a given population. There is the idea of transmission and internalization which is the key concept. Socialization is like the internalization of certain values for a certain population.

For Berger and Luckman, socialization is the consistent and extensive installation of an individual within the objective world of a society or sector of it. There is an idea of socialization as a process of an individual's insertion into society.

Boudon and Bourricaud define socialization as the different types of learning to which the individual is subjected, particularly at a young age, whether it be linguistic, cognitive, symbolic or normative learning.

Socialization: Paradigm

Behind these definitions, there is a double perspective with a kind of dichotomization of the field. There are two main approaches in the theories of socialization, namely:

- conditioning paradigm: socialization as "training" through which the young person is led to internalize norms, values, attitudes, roles, knowledge and know-how. From this perspective, socialization is something unidirectional being someone who conditions someone else, who simply, in a passive way, has internalized certain values that are transmitted.

- paradigm of interaction: socialization is seen as adaptation and learning. Socialization here is bi-directional, in any case where the subject has a more active role of learning and adaptation. Subjects adapt, they are not simply conditioned. Individuals learn throughout their lives. This is called secondary socialization more than primary socialization as emphasized with the conditioning paradigm.

Political Socialization: Definitions

This distinction is also found in the theories of socialization in politics.

Rush defines political socialization as the process by which individuals in a society become acquired to the political system. For Lacam, it is the set of mechanisms and processes of formation and transformation of individual systems of political representations, opinions and attitudes. Johnston Conover defines it reflecting the paradigm of interaction being political socialization as the learning of values, attitudes and modes of behaviour that help people to "fit" into their political systems, making them "good" citizens.

Political socialization: research traditions

It is also possible to distinguish two research traditions that refer to the distinction between system and actor, i.e. between the macro-political and the micro-political level.

Systems theory is embedded in the perspective of the system (macro). In this perspective, socialization provides the basis for political stability and system maintenance. Almond and Verba fit into this perspective. What is important here is that socialization in politics is seen as something that enables the maintenance of political systems. Emphasis is placed on primary socialization (in childhood), by parents or during the first phase of schooling. This gives rise to the idea that what is crucial for the political socialization of people is what happens in the early years of life.

The second perspective is that of political learning. We move from a passive subject who is inculcated with norms in one phase of life to an active subject who interacts with several socializing agents and learns. We are in the perspective of the actor with a focus not on the system, but on what the actor can learn and do, what he has learned with this socialization at the level of political behaviour. The question is to what extent this political learning will or will not enable individuals to act politically. It is therefore assumed that political behaviour is the result of learning. Political engagement itself is also a source of socialization. There is no longer the idea of a linear path, but rather of a circularity in which individuals, through their political participation, will constantly learn and relearn. The emphasis here is on secondary socialization, which begins in adolescence and is characterized by a self-definition of self and a choice of social belonging. Social capital must also be seen as a form of socialization from the perspective of political and actor learning.

Characteristics of the process of political socialization

The concept of political socialization is historically situated in the early phases of the study of political behavior, particularly in the phases of the emergence of behaviorism with the dominance of the systematic approach. It is from the end of the 1970s that the learning approach gradually became dominant on the basis of criticisms made on certain studies conducted by some American researchers in the approach of the political system.

Until the 1970s, traditionally, the study of political socialization remained basically marked by three fundamental postulates, namely conditioning approaches and system approaches. These postulates are that :

- opinions and behaviours become fixed once and for all in childhood;

- political socialization is a unidirectional process of automatic transmission of attitudes and behaviors. Socialization is an unintentional process. The actor is basically an object and not an active subject;

- primary political socialization follows a universal pattern. Socialization takes place in different ways, not only from one individual to another, but also from one context to another and may be from one historical setting to another.

To summarize the characteristics of the process of political socialization, it is possible to say that it is an interactive process that is both unintentional and deliberate, that is to say, it refers to the first paradigm with a part of political socialization given to us by the agents of primary socialization, but also a part related to desired and sought-after political learning. This process has two complementary purposes. There is a purpose linked to the existence of mechanisms for regulating social systems. Socialization or socializations also enable the political system to be strengthened. There is an aspect that ensures the permanence and cohesion of the political or social system, but there is also the purpose related to the individual learning theory which is the idea of saying that the purpose of socialization is to insert individuals into a given system and to enable or explain political participation or behaviour.

There are different phases of socialization that are carried out by different agents that are called socialization agents, which are instances that can be institutions or persons transmitting political attitudes. They can also be associations, political organizations or parties. Today, it could even be argued that secondary socialization agents are perhaps more important than primary socialization agents. The role and importance of context must also be kept in mind. The process of political socialization does not occur in the same way depending on the context, we can think of the country, but also of other forms or types of context.

L’impact biographique des mouvements sociaux

Les théories de la socialisation ont été importantes dans plusieurs types d’explications. La socialisation a été utilisée dans le domaine de l’étude des mouvements sociaux et plus précisément dans l’étude des conséquences de l’engagement dans des mouvements sociaux. C’est qu’on appelle l’impact biographique des mouvements sociaux étant un exemple de l’importance de la socialisation secondaire qui est un champ d’étude qui a montré que l’engagement politique a des conséquences importantes dans le sens de socialiser des individus à la politique.

Dans le domaine des mouvements sociaux, il y a différents aspects traités. Les conséquences les plus étudiées sont les conséquences politiques. Il y a aussi des théories et des études sur l’impact culturel et social plus large. Il y a aussi l’impact que la participation à un mouvement social peut avoir sur les personnes qui s’engagent dans un mouvement par rapport à celle qui ne s’engagent pas et c’est ce qu’on appelle l’impact biographique des mouvements sociaux.

Tout un ensemble d’études ont été menées notamment aux États-Unis sur une population spécifique qui sont les activistes de la nouvelle gauche aux États-Unis à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Beaucoup d’études ont été menées sur cette population et surtout des études qualitatives à partir de données panels qui sont des données pour lesquelles on interroge des individus à différents moments dans le temps, pour lesquelles on retrace un parcours individuel à la différence des données transversales. Ce que les chercheurs ont trouvés et le rôle important de la phase de socialisation qui consiste dans le premier engagement politique. Cet impact fort et durable, est une expérience d’engagement.

Il y a eu des impacts au niveau des attitudes, à savoir sur la participation successive de ces personnes notamment ces personnes ont continuées toujours par rapport à ceux qui ne s’étaient pas engagés, à se définir d’une certaine manière. Ceux considérant comme left-libertarians, sont restés left-libertarians, alors que d'autre left-libertarians mais qui ne s’étaient pas engagés dans le mouvement ne l’étaient plus nécessairement ou beaucoup moins. Ces personnes engagées sont aussi restées plus actives en politique. Ce qui est également intéressant sont les effets sur la vie personnelle, à savoir les choix de vie et notamment sur ce que ces auteurs ont appelé des choix de vie « alternatif ». En l’occurrence, ces études ont montrées que ceux qui s’étaient engagés dans la new-left, avaient plus de chances de ne pas être mariés par rapport aux autres, avaient plus de chance de cohabiter plutôt que d’être marié et avaient aussi plus de chance de ne pas avoir d’enfant ou de les avoirs plus tard par rapport à ceux qui ne s’étaient pas engagés. Il y avait aussi un effet sur le type de profession dans lesquels ces individus étaient engagés. Ce qui est important c'est qu’un ensemble d’études a montré l’effet socialisateur de l’engagement politique au niveau des comportements politiques et des attitudes politiques. Il y a un engagement sur ses propres choix de vie qui sont fait plus tard.

Cet exemple renforce l’idée que la paradigme de l’apprentissage politique et peut être celui qui est le mieux à même d’expliquer le rôle de la socialisation.

Capital social

C’est un concept qui est devenu très à la mode depuis une quinzaine d’années en science politique, mais provenant à la base de la sociologie. C’est également un concept qui ne fait pas vraiment consensus, en particulier quant à sa définition, sa conceptualisation et à son utilisation pour l’étude du comportement politique. On retrouve au niveau des définitions et de la conceptualisation du capital social la distinction entre le niveau micro et macro.

Il y a cette distinction entre une approche microsociologique ou micro-politique avec le capital social comme une ressource individuelle qui est un type de capital social possédé par des individus. Il est possible de faire référence à Pierre Bourdieu qui distingue plusieurs capitaux notamment culturel, économique et le capital social également. Différents auteurs conceptualisent ce concept de manière différente.

Une définition qui fait autorité dans la littérature est celle de Portes pour qui le capital social est l’habilité des acteurs à s’assurer des bénéfices en vertu de l’appartenance à des réseaux sociaux ou à d’autres structures sociales. Le capital social est vu comme quelque chose qui découle de l’insertion dans des réseaux sociaux. On peut penser que la socialisation est le fruit de l’insertion dans différents réseaux sociaux. Cette définition est une définition très générale qui circule dans la littérature du capital social.

Une autre approche existe qui voit le capital social comme propriété du système. C’est une approche que l’on peut qualifier de systémique, mais au sens léger du terme. C’est une approche qui a été démocratisée par Putnam à partir des années 1990. Dans cette perspective, on peut définir le capital social comme étant les caractéristiques des organisations sociales, telles que les réseaux, les normes, et la confiance, qui facilitent l’action et la coopération pour le bénéfice mutuel. Pour certains, la notion de capital social et de réseau social se superposent, c’est-à-dire que le capital social est un ensemble de réseaux dans lequel on est inséré alors que pour d’autres, le capital social est le fruit de l’insertion dans ces réseaux.

La différence principale entre ces deux définitions est que pour quelqu’un comme Portes, Bourdieu ou encore Coleman, le capital social est une ressource individuelle. À côté de tout cela, il y a un autre type de capital qui est lié à l’insertion dans des réseaux sociaux. Par contre, pour d’autres comme Putnam, le capital social est plutôt quelque chose qui caractérise un ensemble, un système ou une unité. C’est dans ce sens que Putnam montrait que les régimes du nord de l’Italie étaient meilleurs que ceux dû sud de l’Italie du notamment à une meilleure culture civique relevant d’un capital social plus développé.

Différentes conceptualisations du capital social : Stolle

Ce tableau fait référence à trois perspectives liées à trois auteurs clefs. Sont mises en avant par Stolle les trois similitudes et différences de ces visions du capital social. On distingue trois approches en fonction de la définition, quels aspects des interactions sociales sont importants, quels bénéfices le capital social peut apporter aux individus ou aux systèmes et quelle est la prise de conscience de bénéfices de la part de ces acteurs. Chez Putnam apparaît l’importance des normes de réciprocités. Coleman définit les différents aspects de la structure sociale qui donne différentes ressources aux acteurs afin de satisfaire ses intérêts. Pour Lin, le capital sociale est vu comme l’investissent dans des relations sociales avec un retour sur le marché.

Dans un cas comme dans l’autre, l’idée de base est que le capital social est le fruit d’un ensemble de relations qu’on peut avoir avec différents groupes, personnes ou encore institutions.

Sources du capital social

Le schéma suivant concerne les sources et les conséquences du capital social. Il faut d’abord s’intéresser aux sources, à savoir d’où vient le capital social. C’est la perspective dominante aujourd’hui. L’idée est que le capital social ne vient pas seulement de la société civile, mais aussi de manière beaucoup plus verticale, venant aussi de l’État. L’État peut aussi produire du capital social.

Ce qui est important dans ce schéma, issue de l’article Social Capital: its origins and applications in modern sociology publié en 1998 de Portes est qu’il distingue la définition, à savoir ce qu’est le capital social, de ses sources, ses origines et de ses effets, mais de façon un peu mélangée. Le résultat est que sur le plan empirique, cela devient difficile à étudier.

Pour Portes, il faut distinguer la définition de ces sources. Le capital social peut venir de différentes choses et il faut distinguer la définition et les sources de ses conséquences. Il y a également une distinction entre les sources de type expressif et les sources de type instrumental, à savoir le capital social comme une fin en soi ou comme découlant d’un échange basé sur les intérêts réciproques. Il faut également regarder ce que sont les conséquences comme le fait Portes. Selon Portes, la littérature s’est intéressée seulement aux sources positives.

Il faut distinguer la définition du capital social par ses origines et par ses conséquences. Parmi ses origines, il y en a plusieurs comme l’État, la société civile, des sources de type instrumentales, à savoir les motivations qu’on les acteurs pour s’engager dans des relations sociales qui vont ensuite produire du capital social. Ces raisons peuvent être de type expressive, identitaire, ou alors instrumental et d’échange. Il faut également rendre compte des conséquences positives, mais aussi négatives du capital social.

Types de capital social

Le capital social a été étudié dans plusieurs contextes afin d’étudier le comportement politique, mais il y a un sous-domaine ou un domaine d’étude qui s’intéresse en particulier en Suisse à l’étude de l’engagement des étrangers ou des immigrés. De nombreux travaux sont fait dans ce contexte, en particulier et pas seulement, on utilise une distinction proposée par Putnam lui-même. Cette distinction se fait entre trois types différents de capital social :

- bonding : ce type de capital est constitué par la valeur attribuée aux réseaux sociaux qui relient des groupes socialement homogènes.

- bridging : valeur attribuée aux réseaux sociaux qui relient des groupes socialement hétérogènes. Pour Putnam, c’est ce capital qui permet de faire le pont entre des groupes différents.

- linking : c’est le capital social qui relie de manière verticale les institutions à la société civile. C’est la valeur attribuée aux réseaux sociaux qui relient des groupes sociaux aux institutions politiques.

Ces différents types de capital social ont des impacts différents sur l’explication de la participation politique.

Capital social et participation politique des immigrés : modèle

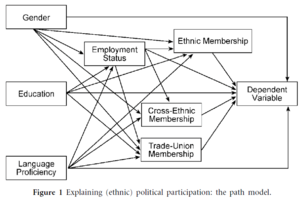

Un ensemble de chercheurs s’est intéressé à tenter d’expliquer la participation politique des immigrés. C’est un modèle de path analysis dit aussi de choix causaux où on veut expliquer une ou des variables indépendantes. Ce sont des chercheurs qui sont partis d’une critique de Putnam disant que le capital est essentiellement une propriété du système donc que c’est la densité des associations qui donne un indicateur de la qualité ou de la quantité du capital social qui existe dans une société donnée. Pour ces chercheurs, ce n’est pas seulement cela. Ce qui importe, surtout pour expliquer les comportements politiques, est justement, dans quelle mesure ce capital social au niveau systémique se traduit dans une ressource individuelle qui est possédée ou pas possédée par les acteurs. Apparaissent les variables de contrôle et les variables de capital social mesurées à travers le membership dans des associations de volontariat. Il y a quand même l’idée putnamienne que le capital social est constitué par l’appartenance à des associations. Il y a une distinction entre « ethnic-membership » et « cross-ethnic-membership », ce que Putnam a appelé « bonding » et « bridging ». C’est une application de cette distinction à l’étude de l’impact de l’insertion dans des associations de la part des immigrés sur leur participation politique.

Capital social et participation politique des immigrés : résultats

Ce tableau résume le schéma précédent. Pour les quatre pays, il y a différentes variables. On voit que dans chaque pays, le ethnic-membership est quelque chose qui explique la participation. Les immigrés qui sont membres d’associations qui fournissent un bounding social capital ont plus de chance de participer que ceux qui ne sont pas membres.

En ce qui concerne la participation politique des immigrés, le capital social, en tout cas mesuré à travers l’appartenance à des associations et important voire crucial, mais ce n’est pas tellement le type de capital social qui explique la participation, mais c’est le fait d’être membre d’une association et de tirer de cette appartenance associative un capital social qui favorise la participation. Le modèle du civic voluntarism, avec Verba, dit que l’appartenance à des associations ne donne pas le capital social, mais donne des capacités civiques qu’on peut mettre à l’œuvre ensuite dans notre participation.