Dinâmica dos Mercados Nacionais e a Globalização do Comércio de Produtos

Baseado num curso de Michel Oris[1][2]

Estruturas agrárias e sociedade rural: análise do campesinato europeu pré-industrial ● O Regime Demográfico do Antigo Regime: Homeostasia ● Evolução das Estruturas Socioeconómicas no Século XVIII: Do Antigo Regime à Modernidade ● Origens e causas da revolução industrial inglesa ● Mecanismos estruturais da revolução industrial ● A difusão da Revolução Industrial na Europa continental ● A Revolução Industrial para além da Europa: os Estados Unidos e o Japão ● Os custos sociais da Revolução Industrial ● Análise Histórica das Fases Cíclicas da Primeira Globalização ● Dinâmica dos Mercados Nacionais e a Globalização do Comércio de Produtos ● A Formação dos Sistemas Migratórios Globais ● Dinâmicas e Impactos da Globalização dos Mercados Monetários : O Papel Central da Grã-Bretanha e da França ● A Transformação das Estruturas e Relações Sociais durante a Revolução Industrial ● As origens do Terceiro Mundo e o impacto da colonização ● Fracassos e estrangulamentos no Terceiro Mundo ● Mutação dos Métodos de Trabalho: Evolução dos Relatórios de Produção do Final do Século XIX ao Meio do Século XX ● A Idade de Ouro da Economia Ocidental: Os Trinta Anos Gloriosos (1945-1973) ● A Economia Mundial em Mudança: 1973-2007 ● Os Desafios do Estado Providência ● Em torno da colonização: medos e esperanças de desenvolvimento ● Tempo de rupturas: desafios e oportunidades na economia internacional ● Globalização e modos de desenvolvimento no "terceiro mundo"

O final do século XVIII e o início do século XX representam um período crucial na história económica mundial, marcado por grandes transformações na forma como as nações interagem e participam no comércio internacional. Esta era é definida pela transição do isolamento e das microeconomias locais para uma economia globalizada caracterizada por interconexões complexas e complementaridades estratégicas. Foi moldada por avanços revolucionários nos transportes e nas comunicações que alargaram os mercados e reduziram os custos, transformando as relações comerciais e as estruturas produtivas em todo o mundo.

O século XIX começou com os restos das guerras napoleónicas, com as nações europeias a emergir de um prolongado estado de conflito e a recorrer a políticas proteccionistas para reconstruir e proteger as suas economias incipientes. No entanto, com o passar do tempo, a industrialização e a inovação tecnológica, particularmente no Reino Unido, deram início a uma era de comércio livre e domínio comercial, lançando as bases para a globalização moderna.

Ao longo deste período, os ciclos de crise e prosperidade desafiaram os paradigmas económicos existentes, obrigando as nações a adaptarem-se e a reagirem. A crise agrícola do final do século XIX, desencadeada pelo afluxo de cereais baratos provenientes das Américas, levou os países europeus a questionar a sua dependência das importações e a inovar nas suas práticas agrícolas. Simultaneamente, o boom industrial assistiu ao aparecimento de novas potências, que utilizaram tecnologias avançadas para rivalizar com os pioneiros da Revolução Industrial.

Na viragem do século XX, a Grã-Bretanha, confrontada com a relativa obsolescência da sua infraestrutura industrial, optou por manter o comércio livre, apoiando-se no seu império e no seu papel central no comércio mundial para navegar nestas águas em mudança. Entretanto, nações como a França e a Alemanha, beneficiando de mercados internos substanciais, adoptaram um protecionismo direcionado para cultivar o seu crescimento interno. Outros, como a Suíça e a Dinamarca, adoptaram a especialização ricardiana, encontrando o seu nicho numa economia global cada vez mais diversificada e integrada.

A revolução dos transportes e a expansão do mercado[modifier | modifier le wikicode]

No século XVIII, a melhoria das infra-estruturas, nomeadamente das estradas, facilitou o comércio a longa distância. As estradas pavimentadas, que substituíram os antigos caminhos de terra batida, contribuíram para uma redução significativa dos custos e dos tempos de transporte. Isto permitiu que os mercados locais se desenvolvessem e se interligassem, formando uma vasta rede comercial.

O desenvolvimento de canais foi um grande passo em frente, ligando rios e criando vias fluviais directas entre os centros de produção e os mercados. Estes projectos de grande envergadura exigiam investimentos consideráveis, muitas vezes financiados por sociedades anónimas, permitindo a participação de um grande número de investidores. Esta forma de financiamento lançou as bases para os investimentos em infra-estruturas do século XIX, como os caminhos-de-ferro. Com a chegada do caminho de ferro, no século XIX, a revolução dos transportes estava completa.

A velocidade, a grande capacidade de carga e a fiabilidade dos comboios reduziram significativamente os custos de transporte, abrindo novos mercados e favorecendo a especialização regional. O resultado foi o aumento das economias de escala e a criação de mercados de produtos nacionais e internacionais. Estas mudanças alteraram profundamente a estrutura económica das sociedades, impulsionaram o comércio internacional, aceleraram a industrialização e influenciaram a dinâmica dos impérios coloniais.

A existência de redes de transporte eficientes também facilitou a difusão de ideias e inovações, desempenhando um papel fundamental na história económica mundial. O Canal Bridgewater, inaugurado em Inglaterra em 1761, reduziu o custo do carvão em Manchester, transformando a indústria local. O caminho de ferro de Stockton a Darlington, inaugurado em 1825, marcou o início da era do transporte ferroviário de mercadorias e passageiros, um prelúdio da generalização da rede ferroviária que viria a remodelar a economia mundial.

As primeiras linhas de caminho de ferro, na década de 1830, funcionaram como protótipos, convencendo os banqueiros do potencial desta nova tecnologia. A combinação do caminho de ferro com a máquina a vapor conduziu ao rápido desenvolvimento deste modo de transporte. Inicialmente concebido para transportar carvão, essencial para a indústria nascente, o caminho de ferro foi rapidamente adaptado ao transporte de passageiros.

O caminho de ferro ligava centros industriais como Manchester e Liverpool ao caminho de ferro de Liverpool e Manchester, aumentando a eficiência do transporte de matérias-primas e produtos acabados. A linha de Stockton a Darlington, inaugurada em 1825, embora inicialmente concebida para o transporte de carvão, começou rapidamente a transportar passageiros através de vagões ligados aos comboios de mercadorias. O sucesso dos caminhos-de-ferro foi tal que muitas cidades construíram estações monumentais, que se tornaram símbolos de progresso e inovação. Por exemplo, a construção da estação de King's Cross em Londres, em 1852, não só transformou a paisagem urbana, como também actuou como catalisador do desenvolvimento urbano circundante.

Para além do seu impacto económico, o caminho de ferro teve um impacto cultural significativo, reduzindo a perceção da distância e influenciando as práticas sociais. As viagens mais rápidas permitiram novas formas de lazer, como as viagens de um dia à beira-mar para os habitantes das cidades, um fenómeno exemplificado pelos serviços da Brighton Railway a partir de 1841. Foram estas inovações e adaptações que cimentaram o papel do caminho de ferro como a espinha dorsal da Revolução Industrial e como o precursor das modernas infra-estruturas de transporte de massas.

As grandes linhas ferroviárias surgiram como artérias económicas cruciais na década de 1850 na Grã-Bretanha e na Bélgica, seguidas pela França na década de 1860, onde irradiavam principalmente de Paris. Uma vez estabelecida, a rede europeia oferecia uma velocidade média impressionante para a época de 40 km/h, garantindo o desempenho e a fiabilidade dos transportes em todo o continente. A inovação técnica tornou possível o transporte de mercadorias pesadas, como barras de aço, a longas distâncias com uma facilidade sem precedentes. Este avanço libertou a indústria dos constrangimentos geográficos, como o demonstra a possibilidade de fabricar chapas metálicas na Suíça a partir de ferro fundido produzido em Saint-Étienne.

As grandes capacidades logísticas da rede ferroviária abriram caminho às cadeias de produção transnacionais e à especialização regional. O ano de 1914 marcou o apogeu da rede ferroviária europeia, pouco antes de a Primeira Guerra Mundial começar a redefinir a paisagem geopolítica e económica. Após o conflito, apesar da reconstrução e modernização da rede, os caminhos-de-ferro começaram a perder terreno para o surgimento das auto-estradas, assinalando uma nova revolução nos transportes com o predomínio do automóvel e do transporte rodoviário.

Um exemplo notável desta época é a Gare de l'Est em Paris, inaugurada em 1849, que foi o ponto de partida das linhas para o Leste de França e para além dele. A construção da linha do Expresso do Oriente em 1883, que ligava Paris a Istambul, é outro testemunho da maturidade da rede ferroviária europeia, oferecendo um serviço de luxo que atravessava vários países e culturas, simbolizando a interconectividade europeia. A rede ferroviária não só transformou a logística e o comércio, como também moldou a vida social, cultural e mesmo política das nações europeias, aproximando regiões distantes e promovendo o intercâmbio e a integração a uma escala nunca antes vista.

Alargar os horizontes: Melhorar a rede de transportes[modifier | modifier le wikicode]

Os progressos dos transportes no século XIX, nomeadamente os caminhos-de-ferro, alargaram consideravelmente o raio de ação num determinado espaço de tempo. Esta revolução na mobilidade permitiu que os trabalhadores vivessem mais longe dos seus locais de trabalho sem comprometer a sua capacidade de acesso quotidiano. Com efeito, os comboios suburbanos começaram a servir a periferia urbana, o que levou ao aparecimento de subúrbios residenciais. Na Grã-Bretanha, por exemplo, a criação de linhas como a Metropolitan Railway de Londres, em 1863, permitiu que os trabalhadores vivessem em novos bairros, como Metroland, enquanto trabalhavam no centro da cidade. Este afastamento das zonas residenciais contribuiu para alterar a estrutura urbana, separando as zonas residenciais das zonas industriais e melhorando potencialmente a qualidade de vida dos trabalhadores, que podiam agora escapar à poluição e à sobrelotação dos centros industriais urbanos.

O advento dos navios a vapor no século XIX marcou um ponto de viragem na navegação marítima. A máquina a vapor tornou obsoleta a propulsão à vela, permitindo que os navios navegassem independentemente dos caprichos dos ventos e das correntes. Inicialmente equipados com rodas de pás montadas lateralmente, os navios a vapor tiveram de se adaptar para enfrentar as águas tumultuosas do Atlântico. A introdução de rodas de pás sob o casco, ou hélices, melhorou a estabilidade e a eficácia dos navios, reduzindo a duração das travessias transatlânticas de trinta para quinze dias.

Estas travessias regulares e mais rápidas permitiram a criação de uma rede de transportes transatlânticos fiável, abrindo caminho a um comércio internacional mais fluido. A substituição da madeira pela chapa de aço na construção naval também contribuiu para a criação de navios maiores, mais fortes e mais leves.

A primeira travessia bem sucedida do Atlântico por um navio a vapor, o SS Savannah, teve lugar em 1819, embora grande parte da viagem tenha sido feita à vela. Este sucesso abriu caminho a outras inovações, como o Great Eastern, que em 1859 conseguiu a proeza de colocar o primeiro cabo telegráfico transatlântico, ligando a Europa a Nova Iorque. Este feito técnico teve implicações de grande alcance, permitindo a comunicação instantânea entre continentes e unificando os mercados financeiros mundiais, com repercussões directas nas bolsas de Wall Street e da City de Londres. Esta ligação inaugurou a era da comunicação global e lançou as bases da economia globalizada.

Este mapa histórico do século XIX mostra as linhas telegráficas submarinas entre a América e a Europa. Mostra as várias rotas de cabos submarinos que atravessam o Atlântico. É interessante notar a presença do "Grande Cabo Atlântico", que foi provavelmente o primeiro cabo transatlântico instalado em 1858. O mapa mostra também os contornos das costas norte-americanas e europeias, com uma escala de longitude na parte inferior, indicando as distâncias entre os vários pontos. As áreas terrestres são coloridas de forma diferente para distinguir os territórios, e podem ser vistas anotações que podem fornecer informações adicionais sobre o cabo ou características geográficas relevantes. Este tipo de mapa era essencial para planear e demonstrar as conquistas tecnológicas da época, nomeadamente nos domínios das comunicações e do comércio internacional. A capacidade de transmitir informações rapidamente entre continentes deu início a uma nova era de globalização económica e de comunicação. Este facto teve um impacto considerável nos mercados financeiros, como já foi referido, permitindo trocas de informação quase instantâneas e influenciando fortemente as decisões económicas e políticas à escala mundial.

A partir de 1850, a globalização do comércio foi impulsionada pelo advento do transporte a vapor e do transporte ferroviário. Estes meios de transporte tornaram possível o transporte de mercadorias a longas distâncias de forma fiável e económica. Em consequência, desenvolveu-se a economia mundial, caracterizada pela crescente integração das economias nacionais num sistema comercial global.

O afluxo de arroz asiático à Europa é um exemplo de como os produtos alimentares se tornaram objectos de comércio internacional, alterando os hábitos alimentares e as indústrias locais. Do mesmo modo, as matérias-primas extraídas nas colónias podiam agora ser transportadas para as metrópoles para serem transformadas, alimentando as indústrias florescentes da Revolução Industrial.

O papel dos caminhos-de-ferro na integração económica foi decisivo. Ligavam regiões remotas a centros industriais e portos, facilitando a exportação de produtos manufacturados e a importação de matérias-primas. Por exemplo, a construção do caminho de ferro transiberiano na Rússia abriu o Extremo Oriente às exportações e facilitou a integração desta vasta região na economia nacional russa.

O navio a vapor teve um impacto semelhante a nível mundial, encurtando os tempos de viagem entre continentes. Os tempos de trânsito mais curtos não só tornaram o comércio internacional mais eficiente, como também permitiram que as mercadorias perecíveis se mantivessem frescas durante distâncias mais longas.

Por último, a introdução de serviços regulares de transporte marítimo, como os operados pela Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P&O), transformou o comércio internacional, oferecendo ligações fiáveis e regulares entre a Europa, a Ásia e outros continentes. A capacidade de prever as entregas e sincronizar as cadeias de abastecimento alterou profundamente a forma como o comércio era efectuado, tornando o final do século XIX um período-chave na formação da economia global que conhecemos hoje.

Mercados normalizados e respostas locais[modifier | modifier le wikicode]

Normalização dos preços a nível mundial[modifier | modifier le wikicode]

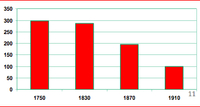

O gráfico intitulado "Custo real do transporte marítimo (1910 = 100)" ilustra a evolução do custo do transporte marítimo durante um período que vai de 1750 a 1910. Em 1750, o custo era significativamente mais elevado do que em 1910, o que reflecte o custo relativamente elevado do transporte marítimo de mercadorias nessa altura. Ao longo do século XVIII e início do século XIX, apesar de terem sido efectuadas melhorias, os custos mantiveram-se elevados, como o demonstra o índice de 1830, que, embora ligeiramente inferior ao de 1750, era ainda bastante superior à base 100. No entanto, verificou-se uma transição acentuada entre 1830 e 1870, altura em que os custos desceram significativamente abaixo do índice de base. Esta queda acentuada corresponde à era da Revolução Industrial, caracterizada por grandes avanços, como a melhoria das técnicas de navegação, o aumento da capacidade dos navios e a introdução dos navios a vapor. Em 1910, o custo do transporte marítimo tinha atingido o seu nível mais baixo para o período em análise, sublinhando o impacto considerável da inovação tecnológica na redução do custo e da eficiência do transporte marítimo. Esta tendência decrescente alimentou um aumento do comércio internacional e desempenhou um papel fundamental na integração económica mundial, permitindo que as mercadorias se desloquem com maior fluidez através dos oceanos e tendo um impacto profundo na economia global.

A melhoria das infra-estruturas de transporte durante os séculos XVIII e XIX transformou profundamente a economia, que passou de microeconomias locais isoladas para um espaço económico mais homogéneo e interligado. O elevado custo dos transportes terrestres durante o Antigo Regime limitava o comércio aos mercados locais, mas com a redução significativa destes custos graças às novas tecnologias, os produtores puderam alargar o seu alcance comercial.

A redução dos custos de transporte permitiu a Genebra, que produz trigo a um custo inferior, competir com o mercado de Berna. Anteriormente, os custos adicionais de transporte impediam que o trigo de Genebra fosse competitivo em Berna. No entanto, com a redução dos custos de transporte, o trigo de Genebra tornou-se economicamente viável no mercado de Berna, obrigando os produtores locais a adaptarem-se, quer reduzindo os seus preços, quer aumentando a sua qualidade, quer procurando vantagens competitivas noutros locais.

Esta dinâmica criou um mecanismo de perequação dos preços entre as diferentes regiões, contribuindo para a harmonização dos preços num mesmo mercado nacional ou mesmo internacional. A concorrência entre mercados locais estimulou, assim, a eficiência e a inovação, ao mesmo tempo que expôs os produtores locais à pressão dos preços e à concorrência externa.

Esta integração económica teve também implicações sociais e políticas, uma vez que os governos tiveram de negociar acordos comerciais e pautas aduaneiras para proteger as suas economias locais, tirando simultaneamente partido das oportunidades oferecidas pelos mercados alargados.

Adaptações regionais face à globalização[modifier | modifier le wikicode]

A evolução dos modos de transporte e a redução dos custos associados conduziram a uma reestruturação das economias regionais e a uma maior especialização, de acordo com os princípios da vantagem comparativa de Ricardo. As regiões começaram a concentrar-se na produção de bens para os quais tinham maior eficiência relativa, o que resultou numa redução das indústrias protegidas que tinham sobrevivido devido ao isolamento e aos elevados custos de transporte. No entanto, esta especialização pode também revelar-se uma faca de dois gumes. As regiões que baseavam a sua economia num único sector industrial ou agrícola tornavam-se vulneráveis às flutuações desse sector. Se este sector entrasse em crise, a região poderia sofrer graves quebras económicas sem outros sectores para amortecer o golpe. Havia também regiões que não tinham sectores óbvios para uma especialização rentável. Estas regiões corriam o risco de serem marginalizadas numa economia cada vez mais globalizada, em que a concorrência internacional poderia eliminar as indústrias locais que não fossem competitivas no mercado mundial. Assim, enquanto alguns territórios prosperavam na nova economia globalizada, outros lutavam para encontrar o seu lugar nesta ordem económica em rápida mutação.

A integração dos mercados a várias escalas, seja regional, continental ou mundial, teve repercussões sociais complexas e muitas vezes contraditórias. Nas regiões onde os bens eram tradicionalmente caros, os consumidores beneficiaram dos preços mais baixos resultantes da abertura dos mercados. Este facto aumentou o seu poder de compra e deu-lhes acesso a uma maior variedade de produtos. No entanto, esta mesma abertura exerceu uma pressão desfavorável sobre os produtores e comerciantes locais em regiões onde estes produtos eram anteriormente vendidos a preços mais elevados devido ao isolamento ou à proteção comercial. Sem a capacidade de competir com os preços de importação ou com os produtos produzidos de forma mais eficiente noutras regiões, muitos produtores locais cessaram a sua atividade ou tiveram de se adaptar significativamente para sobreviver. A eliminação das protecções do mercado conduziu, por conseguinte, a um aumento da concorrência, que pode ter estimulado a inovação e a eficiência em alguns sectores, mas também conduziu a perturbações económicas e à perda de postos de trabalho noutros. As consequências sociais desta transição exigiram frequentemente uma resposta política, quer através da introdução de novas formas de apoio aos sectores em dificuldade, quer através da aplicação de políticas destinadas a facilitar a reconversão profissional e a mobilidade dos trabalhadores.

Crise agrícola transatlântica: o impacto dos cereais americanos[modifier | modifier le wikicode]

O fim da Guerra Civil Americana deu início a um período de reconstrução nacional em que a unidade do país foi simbolizada pelo desenvolvimento de uma vasta rede ferroviária transcontinental. A conclusão da primeira linha ferroviária transcontinental, em 1869, ligou o leste e o oeste dos Estados Unidos, permitindo o transporte eficiente de produtos agrícolas das Grandes Planícies para os mercados interno e de exportação.

Esta nova capacidade de transporte teve um impacto dramático nos mercados agrícolas mundiais. Os comboios podiam agora encher as suas carruagens com trigo do Midwest e transportá-lo rapidamente para as costas, onde era carregado em navios a vapor e exportado em massa para a Europa. Esta inundação de trigo americano nos mercados europeus levou a uma queda dos preços, tornando a produção agrícola tradicional europeia pouco competitiva.

A grande crise agrícola de 1873 a 1890 na Europa foi exacerbada por esta concorrência transatlântica. Os agricultores europeus, muitos dos quais trabalhavam em terras menos extensas e menos mecanizadas do que os seus homólogos americanos, não conseguiam competir com os custos de produção e os preços do trigo americano. Consequentemente, muitas explorações agrícolas foram à falência ou obrigadas a mudar de produção, o que provocou um período prolongado de dificuldades económicas e sociais para as comunidades rurais da Europa.

Transformações agrícolas e industriais[modifier | modifier le wikicode]

Na década de 1880, a indústria vinícola europeia foi devastada pela epidemia de filoxera, uma praga causada por um pulgão nativo da América do Norte que ataca as raízes das videiras. Esta catástrofe obrigou os viticultores europeus a reconsiderar as suas práticas agrícolas. Confrontados com a destruição das suas vinhas, tiveram de encontrar novas fontes de rendimento, o que acelerou a transição de uma agricultura de subsistência baseada nos cereais para uma agricultura comercial especulativa.

Esta nova forma de agricultura centrou-se na produção de bens de elevado valor acrescentado, como a carne, os lacticínios, o açúcar e a fruta, com o objetivo de satisfazer a procura crescente das populações urbanas. A agricultura de subsistência, que historicamente tinha como objetivo garantir a autossuficiência alimentar das famílias rurais, deu gradualmente lugar a formas especializadas de criação de animais e de produção vegetal destinadas à venda nos mercados urbanos em expansão.

A Suíça, com a sua geografia montanhosa, foi uma exceção notável a esta transição. Os terrenos agrícolas suíços eram menos adaptados às grandes culturas cerealíferas, mas prestavam-se bem à criação de gado, nomeadamente bovino. Assim, os agricultores suíços já tinham uma longa tradição de produção de leite e de queijo, o que os colocava numa posição vantajosa para responder à procura urbana. Os condicionalismos geográficos da Suíça favoreceram, assim, o desenvolvimento precoce de uma agricultura comercial especializada, permitindo-lhe adaptar-se mais facilmente às mudanças do mercado agrícola europeu no final do século XIX.

Entre o protecionismo e o comércio livre: políticas comerciais em transição[modifier | modifier le wikicode]

O protecionismo surge frequentemente em resposta à pressão da concorrência estrangeira sobre as indústrias nacionais. Os governos que adoptam políticas proteccionistas impõem geralmente direitos aduaneiros sobre as importações, quotas ou outras restrições que aumentam o custo dos produtos estrangeiros no mercado nacional. A ideia é tornar os produtos nacionais mais competitivos em termos de preço ou dar tempo à indústria nacional para se adaptar e modernizar face à concorrência internacional. Estas medidas podem favorecer o desenvolvimento e a sobrevivência de sectores industriais incipientes ou em dificuldades, oferecendo-lhes uma espécie de escudo contra importações baratas e muitas vezes mais competitivas. O protecionismo pode também assumir a forma de subsídios governamentais directos às indústrias locais ou de regulamentação específica que favoreça as empresas nacionais. No entanto, o protecionismo é objeto de um intenso debate económico. Os críticos argumentam que conduz a uma ineficiência global, a preços mais elevados para os consumidores e a retaliações comerciais, enquanto os defensores argumentam que é necessário proteger o emprego e as competências industriais nacionais. O equilíbrio entre os benefícios da proteção das indústrias locais e os custos potenciais para os consumidores e para a economia mundial está no centro das discussões sobre o protecionismo.

O comércio livre é uma política comercial baseada no princípio da redução ou eliminação das barreiras pautais e não pautais entre países. Isto permite que os bens e serviços circulem através das fronteiras internacionais com um mínimo de obstáculos. Os acordos de comércio livre são frequentemente estabelecidos para incentivar este tipo de comércio, com a ideia de que tal pode aumentar a eficiência económica, permitindo que os mercados se ajustem naturalmente às condições de oferta e procura à escala global. No âmbito do comércio livre, os países concentram-se na produção de bens e serviços em que têm uma vantagem comparativa, ou seja, que podem produzir de forma mais eficiente ou a custos mais baixos do que outros. Em teoria, isto deveria conduzir a uma afetação mais eficiente dos recursos, a um maior crescimento económico, a preços mais baixos para os consumidores e a uma maior diversidade de escolha no mercado. No entanto, embora o comércio livre possa trazer ganhos de eficiência e benefícios para os consumidores, também pode levar à perda de postos de trabalho em indústrias que não podem competir com importações de baixo custo e a uma pressão descendente sobre os salários em alguns sectores. Por conseguinte, os debates sobre o comércio livre centram-se na procura de um equilíbrio entre os benefícios dos mercados abertos e a proteção das indústrias e dos trabalhadores nacionais.

Do isolacionismo pós-napoleónico ao comércio livre[modifier | modifier le wikicode]

O período que se seguiu às guerras napoleónicas foi marcado por um forte movimento protecionista em toda a Europa. No rescaldo da guerra de 1815, as nações devastadas pelo conflito procuraram reconstruir as suas economias. O protecionismo surgiu como uma forma de estes países se protegerem contra o domínio comercial da Grã-Bretanha, que tinha feito progressos significativos na Revolução Industrial enquanto outras nações estavam atoladas na guerra. Para países como a França e a Bélgica, que estavam a iniciar a sua própria industrialização, o protecionismo proporcionou um ambiente em que as indústrias incipientes se podiam desenvolver sem serem sufocadas pela concorrência dos produtos britânicos, que eram frequentemente mais avançados e mais baratos. As pautas aduaneiras e as restrições à importação eram instrumentos fundamentais desta estratégia, permitindo que as indústrias locais amadurecessem e se tornassem competitivas. Este período é importante na cronologia da história económica porque demonstra o impacto que as políticas proteccionistas podem ter no desenvolvimento industrial nacional. Também preparou o caminho para desenvolvimentos económicos posteriores e para a liberalização gradual do comércio que se seguiu.

O período de 1850 a 1873 foi caracterizado por uma série de crises agrícolas, a mais notável das quais foi, sem dúvida, a doença da batata, como a grande fome irlandesa que começou na década de 1840. As más colheitas em muitas partes da Europa levaram à escassez de alimentos e ao aumento dos preços de produtos de base como o trigo. Perante estes desafios, vários países que dependiam fortemente da agricultura para a sua subsistência e que não conseguiam produzir alimentos suficientes para as suas populações viram-se obrigados a flexibilizar as suas políticas comerciais. A redução dos impostos e dos direitos aduaneiros sobre as importações de trigo e de outros cereais era essencial para permitir a entrada de alimentos e combater a fome e a inflação dos preços. Esta redução das barreiras comerciais constituiu uma resposta pragmática à crise alimentar e marcou uma viragem para políticas comerciais mais liberais. Aliviou temporariamente a pressão sobre as populações locais, abrindo simultaneamente os mercados nacionais à concorrência estrangeira, o que, com o tempo, poderá também ter contribuído para uma maior integração económica e para a emergência de relações comerciais mais globais.

O período de 1874 a 1895 foi marcado por uma profunda depressão económica, muitas vezes referida como a Grande Depressão do século XIX. Esta crise foi desencadeada por uma série de factores interligados, entre os quais se destaca o impacto maciço da chegada do trigo americano aos mercados europeus. A produção agrícola americana, impulsionada pela conclusão dos grandes caminhos-de-ferro transcontinentais, inundou a Europa com cereais baratos, desestabilizando os mercados agrícolas tradicionais e agravando as dificuldades dos agricultores europeus. No sector industrial, este período foi também marcado por uma crise significativa. Em resposta ao aumento da procura por parte dos Estados Unidos, devido à construção das suas linhas ferroviárias, a indústria siderúrgica europeia tinha aumentado consideravelmente a sua capacidade de produção. Surgiram grandes siderurgias para fabricar o aço necessário para os carris e as locomotivas. No entanto, a partir de 1873, quando os Estados Unidos e a Alemanha - que investiram as indemnizações de guerra francesas na unificação dos caminhos-de-ferro - terminaram a construção das suas redes ferroviárias, a procura de material ferroviário diminuiu. A Europa viu-se então confrontada com uma indústria siderúrgica sobredimensionada em relação à procura. O excesso de capacidade conduziu a uma crise de sobreprodução, que se traduziu numa queda dos preços do aço. As empresas menos sólidas não sobreviveram a esta forte queda da procura, o que levou a falências e despedimentos em massa. Os trabalhadores cujos empregos dependiam destas indústrias ficaram sem trabalho, agravando os problemas sociais e económicos em toda a Europa. Este período negro demonstrou a vulnerabilidade das economias à volatilidade dos mercados globais e sublinhou a necessidade de diversificação económica para proteger as sociedades de choques sectoriais tão destrutivos.

O período de 1895 a 1914 foi uma era de recuperação económica após os longos anos de depressão que marcaram o final do século XIX. As nações ocidentais, procurando recuperar de crises anteriores, adoptaram frequentemente políticas proteccionistas. Estas medidas visavam apoiar e estabilizar as indústrias nacionais, protegendo-as da concorrência estrangeira através de direitos aduaneiros elevados e quotas de importação. Apesar da retoma do crescimento económico, o comércio livre não voltou a ser o sistema predominante. Pelo contrário, esta época é frequentemente considerada como o apogeu do protecionismo em muitos países ocidentais. Estas políticas proteccionistas foram motivadas pelo desejo de salvaguardar os empregos nacionais e de promover uma industrialização independente, bem como por uma reação contra os excessos da globalização que tinham conduzido aos desequilíbrios e crises económicas anteriores. Durante este período, o Reino Unido continuou a ser a potência económica dominante, com Londres a funcionar como o centro financeiro mundial. No entanto, outras nações, como os Estados Unidos e a Alemanha, começaram a desafiar esta supremacia com as suas próprias indústrias em rápida expansão. O protecionismo ajudou a consolidar estas tendências, com os países a desenvolverem estratégias económicas centradas na autossuficiência e no crescimento dos mercados internos. Foi também uma época de corridas ao armamento e de rivalidades coloniais, que culminou com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. O protecionismo, ao reforçar as indústrias nacionais, em especial as ligadas ao armamento, também desempenhou um papel nas crescentes tensões geopolíticas da época.

Durante este período de elevado protecionismo na maioria dos países ocidentais, a Suíça e a Grã-Bretanha destacaram-se pelas suas diferentes abordagens ao comércio. Devido à sua pequena dimensão e à falta de recursos naturais abundantes, a Suíça estava fortemente dependente da exportação de produtos de alta qualidade e da importação de matérias-primas. Por conseguinte, não podia dar-se ao luxo de adotar políticas proteccionistas que teriam conduzido a retaliações por parte dos seus parceiros comerciais e restringido o seu acesso aos mercados de exportação. A economia suíça concentrou-se, portanto, em sectores onde podia manter uma vantagem competitiva, como a relojoaria, os instrumentos de precisão e, mais tarde, os produtos farmacêuticos e financeiros. A Grã-Bretanha, por seu lado, tinha adotado o comércio livre em meados do século XIX, com a revogação das Leis do Milho em 1846, que tinham sido uma política de proteção dos produtores de cereais britânicos. Enquanto primeira nação industrializada e com o seu vasto império colonial a proporcionar-lhe numerosos mercados e recursos, a Grã-Bretanha pôde tirar partido da abertura dos mercados internacionais. No entanto, no final do século XIX e no início do século XX, mesmo o Reino Unido enfrentou pressões proteccionistas crescentes em resposta à ascensão de indústrias concorrentes nos EUA e na Alemanha. Entretanto, países como a Alemanha, a França e a Itália mantiveram políticas proteccionistas. Nestes países, os direitos aduaneiros elevados e o controlo das importações foram utilizados para proteger as suas indústrias incipientes ou para aumentar os preços dos produtos agrícolas contra a concorrência estrangeira. O protecionismo foi também utilizado como instrumento de política económica para incentivar a industrialização e prosseguir objectivos estratégicos nacionais, por vezes em detrimento das relações comerciais internacionais.

O protecionismo face à concorrência mundial: causas e consequências[modifier | modifier le wikicode]

O encerramento dos mercados nacionais por medidas proteccionistas no final do século XIX foi motivado, em grande medida, pela defesa dos sectores agrícolas nacionais contra a chegada de novos concorrentes internacionais. A crise de 1873, frequentemente atribuída à inundação dos mercados europeus com trigo barato proveniente das Grandes Planícies americanas, marcou o início de uma era de concorrência agrícola acrescida à escala mundial. Com a redução do custo do transporte marítimo, graças aos avanços tecnológicos como os navios a vapor e a abertura de rotas marítimas como o Canal do Suez, países com vastas extensões de terras agrícolas como a Argentina e a Austrália tornaram-se exportadores cada vez mais importantes. A Argentina, com as suas pampas férteis, tornou-se um grande exportador de carne de vaca, tirando partido da refrigeração mecânica para enviar carne para a Europa. A Austrália, por sua vez, aproveitou as suas vastas terras e o seu clima para se tornar um grande exportador de lã e trigo. Estes novos actores do mercado mundial exerceram pressão sobre os agricultores europeus, cujas pequenas explorações não podiam competir em termos de custos de produção. Consequentemente, muitos países europeus reagiram erguendo barreiras alfandegárias para proteger os seus agricultores da concorrência dos produtos agrícolas de baixo custo provenientes do hemisfério sul e da América. O protecionismo agrícola foi, portanto, uma resposta direta à globalização do sector agrícola e à ameaça que esta representava para as estruturas agrícolas tradicionais da Europa. O objetivo destas políticas era manter os preços dos produtos agrícolas a um nível que permitisse a sobrevivência dos agricultores locais, tentando simultaneamente preservar o tecido social e económico das comunidades rurais.

O final do século XIX e o início do século XX foram períodos de nacionalismo crescente e de preparação militar, nomeadamente na Europa. O receio do desaparecimento das estruturas agrárias tradicionais, que constituíam a base de muitas sociedades nacionais, foi reforçado pelas preocupações nacionalistas. O campesinato nacional era visto não só como uma fonte de autossuficiência alimentar, mas também como uma componente essencial da identidade e da cultura nacionais. A agricultura era também vista como estrategicamente vital em tempos de conflito, uma vez que uma nação capaz de produzir os seus próprios alimentos era menos vulnerável a bloqueios e a perturbações nas importações em tempo de guerra. Este facto assumiu uma importância acrescida no contexto das tensões crescentes e da corrida aos armamentos que caracterizou a Europa no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Politicamente, os governos da época, que eram frequentemente considerados de esquerda ou socialmente progressistas, tinham interesse em salvaguardar os interesses do campesinato, tradicionalmente mais conservador. A proteção da agricultura através de medidas proteccionistas era, portanto, também uma estratégia eleitoral, destinada a conquistar ou manter o apoio das populações rurais. Assim, as motivações para manter o protecionismo eram complexas e interligadas, combinando considerações económicas, estratégicas, políticas e culturais. Estas políticas proteccionistas, uma vez postas em prática, eram frequentemente difíceis de desmantelar e persistiram até às vésperas da Primeira Guerra Mundial, que viria a remodelar dramaticamente a ordem económica e política mundial.

A teoria de Gerschenkron afirma que os países que iniciam o seu processo de industrialização mais tarde beneficiam de uma "vantagem do atraso": podem passar diretamente para as tecnologias mais avançadas sem terem de passar pelas fases intermédias que os pioneiros da industrialização tiveram de suportar. Isto permite-lhes acelerar o seu desenvolvimento industrial e recuperar rapidamente o atraso em relação às economias mais estabelecidas. Durante a depressão económica que durou de 1873 a 1895, a indústria europeia sofreu profundas transformações estruturais. Uma das principais mudanças foi a transição da produção de ferro para o aço, um material mais forte e mais adaptável a uma variedade de aplicações industriais. Com a introdução de novos processos de fabrico, como o processo Bessemer, as indústrias siderúrgicas puderam aumentar significativamente a sua produtividade e a qualidade da sua produção. Os países mais atrasados, como a Rússia, aproveitaram este período para construir diretamente altos-fornos modernos adaptados à produção de aço, sem terem de converter as infra-estruturas existentes dedicadas à produção de ferro. Em contrapartida, os países da primeira vaga de industrialização, como a Grã-Bretanha e a Bélgica, tiveram de investir na modernização da sua base industrial para se manterem competitivos. Para se defenderem da concorrência dos recém-chegados à industrialização, que beneficiavam de custos de produção mais baixos graças à sua tecnologia avançada, os países industrializados há muito estabelecidos recorreram frequentemente ao protecionismo. Ao imporem barreiras alfandegárias às importações de produtos industriais, estas nações procuraram proteger as suas indústrias estabelecidas, preservar empregos e dar tempo às suas empresas para se adaptarem às novas condições do mercado global.

Evolução e interdependência das economias industrializadas[modifier | modifier le wikicode]

Domínio económico e cooperação antes do século XX[modifier | modifier le wikicode]

No final do século XIX, a crescente complexidade das economias avançadas e a emergência da complementaridade à escala mundial marcaram um período de significativa transformação económica e geopolítica. De 1850 a 1900, a Grã-Bretanha foi o principal pólo da economia mundial, dominando o comércio e as finanças internacionais graças ao seu vasto império, à sua poderosa marinha e à sua liderança industrial. Durante este mesmo período, os Estados Unidos começaram a emergir como uma potência económica secundária, com potencial para se tornarem um pólo importante no sistema intercontinental. A adoção da Doutrina Monroe em 1823, que foi reforçada ao longo do século XIX, ilustra esta ascensão de poder. A Doutrina Monroe estabelece que qualquer intervenção europeia nos assuntos das nações do continente americano será considerada como uma ação hostil aos Estados Unidos. O objetivo desta política era impedir o colonialismo europeu no hemisfério ocidental e marcar a esfera de influência americana. Durante este período, os Estados Unidos começaram também a desafiar a supremacia comercial e marítima da Grã-Bretanha. A rivalidade anglo-americana manifestou-se não só na esfera económica, mas também na política externa e na presença militar. As tensões entre as duas nações reflectiam a mudança no equilíbrio do poder económico e político, com os Estados Unidos a procurarem alargar a sua influência para além das suas fronteiras e a assumirem um papel de liderança na cena internacional. Esta transição foi também marcada por uma crescente diferenciação dos papéis económicos: enquanto a Grã-Bretanha continuava a ser o centro financeiro do mundo e um grande exportador de produtos manufacturados, os Estados Unidos, com o seu vasto território e recursos naturais abundantes, tornaram-se líderes na produção de matérias-primas e alimentos. A complementaridade das duas economias, uma fornecendo capital e produtos acabados e a outra recursos e produtos agrícolas, contribuiu para a dinâmica de um mercado mundial cada vez mais interdependente.

No contexto do final do século XIX, com mercados internacionais cada vez mais competitivos e uma economia mundial em mutação, outros países para além da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos responderam de formas diferentes aos desafios colocados pelo comércio mundial. Países como a França e a Alemanha, com grandes mercados internos, optaram por uma via de desenvolvimento económico centrada na autossuficiência e no crescimento interno. Para proteger as suas indústrias nascentes e sustentar o seu crescimento económico, estes países adoptaram frequentemente políticas proteccionistas. Foram utilizados direitos aduaneiros elevados, quotas e regulamentos de importação rigorosos para limitar a concorrência estrangeira e favorecer os produtores nacionais. Estas medidas proteccionistas não só preservaram o emprego nos sectores nacionais face à concorrência internacional, como também ajudaram a estimular a procura interna de bens produzidos localmente. Isto ajudou a construir indústrias robustas e diversificadas, capazes de satisfazer as necessidades dos consumidores nacionais e, nalguns casos, de competir eficazmente nos mercados internacionais. Desta forma, a França e a Alemanha puderam sustentar o seu crescimento económico através da dimensão e da força dos seus mercados internos, ao mesmo tempo que desenvolviam sectores industriais competitivos que acabariam por posicioná-los como actores importantes na cena económica mundial. Esta estratégia de desenvolvimento económico também reforçou a sua independência económica, o que foi particularmente importante no clima de instabilidade política e de tensões internacionais que caracterizou o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial.

A Suíça e a Dinamarca, devido à sua dimensão relativamente pequena e à insuficiência dos mercados internos para apoiar um crescimento económico autónomo, adoptaram uma estratégia diferente. Em conformidade com a teoria das vantagens comparativas de Ricardo, especializaram-se em nichos de produção onde podiam competir internacionalmente e onde as grandes potências industriais ainda não tinham estabelecido uma presença dominante. A Suíça concentrou-se em sectores como a relojoaria, o fabrico de máquinas, a química fina e, mais tarde, os serviços bancários e financeiros. Estes sectores exigiam um elevado nível de competência e precisão, para os quais a Suíça já tinha adquirido uma reputação internacional. A Dinamarca, por outro lado, desenvolveu uma agricultura especializada e orientada para a exportação, nomeadamente nos sectores dos lacticínios e da suinicultura. Ao investir na qualidade e na eficiência da produção, a Dinamarca conseguiu tornar-se um importante exportador de produtos alimentares para o resto da Europa, complementando os produtos agrícolas produzidos por outras nações. Esta especialização permitiu-lhes exportar produtos que não estavam em concorrência direta com as indústrias dos países importadores, fomentando uma relação de complementaridade económica e não de rivalidade. Os produtos suíços e dinamarqueses eram frequentemente vistos como complementares às economias maiores e mais diversificadas dos seus parceiros comerciais, contribuindo para o crescimento económico destas nações sem ameaçar as indústrias locais dos países importadores. Esta abordagem não só permitiu que a Suíça e a Dinamarca prosperassem num clima de protecionismo crescente, como também reforçou os laços económicos entre as nações europeias, criando interdependências que contribuíram para a estabilidade e o crescimento do mercado europeu como um todo.

Apesar do envelhecimento da sua base industrial e da concorrência crescente dos novos operadores industriais, a Grã-Bretanha tomou a decisão estratégica de abandonar o protecionismo e continuar a promover o comércio livre no século XIX. Esta escolha baseou-se, em parte, no facto de o Reino Unido já ter estabelecido uma posição dominante no comércio internacional e ser proprietário do Império Britânico, que lhe proporcionava uma vasta rede de mercados cativos para os seus produtos e fontes de matérias-primas. Ao explorar a sua supremacia naval e a sua extensa rede comercial, a Grã-Bretanha consolidou o seu papel de intermediário central no comércio mundial. Os produtos das colónias, como o algodão indiano e as especiarias, eram frequentemente transbordados através dos portos britânicos antes de serem redistribuídos na Europa e noutros locais. Do mesmo modo, os produtos manufacturados britânicos eram exportados para todo o mundo, reforçando a imagem da Grã-Bretanha como o "comerciante do mundo". Esta política comercial foi possível graças a uma série de inovações tecnológicas, nomeadamente no sector dos transportes marítimos e das comunicações, que reduziram os custos e os tempos de transporte. O sistema financeiro de Londres, enquanto principal centro bancário e segurador do mundo, também desempenhou um papel fundamental na facilitação das transacções comerciais internacionais. No entanto, este modelo económico baseado no comércio livre começou a ser posto em causa no final do século, face à ascensão económica dos Estados Unidos e da Alemanha, que adoptaram medidas proteccionistas para apoiar o seu desenvolvimento industrial. No entanto, até à Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha conseguiu manter a sua posição de liderança no comércio mundial, em grande parte graças à sua política de comércio livre e ao seu império global.

A resposta da Grã-Bretanha ao crescente protecionismo de outras nações foi a de duplicar a globalização do comércio. Em vez de se refugiar atrás de barreiras pautais, a Grã-Bretanha utilizou a sua vantagem competitiva - uma poderosa marinha mercante, um vasto império colonial e uma infraestrutura financeira e comercial de primeira classe - para reforçar a sua posição como centro nevrálgico do comércio mundial. Ao encorajar o livre fluxo de mercadorias através dos seus portos e ao agir como intermediário para os produtos coloniais e estrangeiros, a Grã-Bretanha promoveu a globalização económica e a interdependência. Ao fazê-lo, não só alargou a sua influência económica, como também facilitou a integração dos mercados mundiais, lançando as bases da economia global moderna. Esta estratégia teve também implicações culturais e políticas, exportando modelos britânicos de comércio, finanças, direito e governação para todo o mundo. Permitiu que a Grã-Bretanha mantivesse o seu papel de potência dominante, apesar dos desafios internos e externos, até que os estragos da Primeira Guerra Mundial e a emergência de novos centros de poder começaram a corroer esta posição no início do século XX.

Desafios e orientações para a economia britânica na viragem do século[modifier | modifier le wikicode]

Declínio industrial britânico e resposta estratégica[modifier | modifier le wikicode]

Depois de 1900, a posição da Grã-Bretanha como principal potência industrial do mundo começou a diminuir. A supremacia industrial britânica, incontestada durante todo o século XIX, enfrentou novos desafios à medida que os Estados Unidos e a Alemanha, em particular, aceleravam o seu próprio desenvolvimento industrial. A indústria britânica, que tinha estado na vanguarda da Revolução Industrial, viu-se confrontada com instalações e métodos de produção que pouco tinham mudado desde a sua introdução. Muitas destas ferramentas e instalações, concebidas e construídas durante a primeira vaga de industrialização, tornaram-se obsoletas e ineficientes em comparação com o equipamento moderno adotado pelos novos industriais. O resultado foi um declínio relativo da produtividade e da competitividade da indústria britânica. A Grã-Bretanha viu-se confrontada com a necessidade de investir na modernização da sua infraestrutura industrial, mas vários factores, como a complacência devida ao seu anterior domínio, os interesses instalados e a resistência à mudança, atrasaram frequentemente este processo. Ao mesmo tempo, a abordagem britânica ao comércio livre continuou, deixando a indústria nacional vulnerável à concorrência de produtos estrangeiros mais baratos e mais modernos. Este facto teve o efeito de realçar ainda mais o atraso tecnológico e de eficiência das indústrias britânicas. A Primeira Guerra Mundial, que eclodiu em 1914, acentuou ainda mais estes desafios. O conflito não só drenou recursos económicos, como também perturbou as redes comerciais de que a Grã-Bretanha dependia. A reconstrução e a recuperação económica do pós-guerra exigiram uma modernização ainda maior, que a Grã-Bretanha teve de empreender num contexto internacional radicalmente alterado.

A resposta da Grã-Bretanha aos desafios que a sua indústria enfrentou a partir de 1900 consistiu em perseverar na sua política de comércio livre, uma estratégia que se baseou em vários factores fundamentais:

medida que a população urbana crescia e a percentagem da mão de obra empregada na agricultura diminuía, a Grã-Bretanha tornava-se cada vez menos autossuficiente na produção de alimentos. Para satisfazer as necessidades alimentares da sua população, viu-se obrigada a importar grandes quantidades de alimentos. Esta dependência das importações agrícolas tornou o comércio livre essencial para manter a estabilidade dos preços e o abastecimento alimentar. A Dinamarca, com a sua agricultura eficiente e especializada, nomeadamente nos sectores dos lacticínios e da carne de porco, aproveitou esta situação para se tornar um importante fornecedor de produtos agrícolas ao mercado britânico. A manutenção do comércio livre, apesar do declínio relativo de certas indústrias britânicas, reflectia a necessidade de a Grã-Bretanha continuar a importar aquilo que já não podia produzir suficientemente, nomeadamente alimentos, a preços acessíveis à sua população.

Ao importar géneros alimentícios de várias partes do mundo, como a Argentina, a Dinamarca, a Austrália e os Estados Unidos, a Grã-Bretanha pôde tirar partido da concorrência internacional para fazer baixar os preços dos géneros alimentícios. Esta estratégia teve benefícios directos para os trabalhadores britânicos. Com um custo de vida mais baixo, nomeadamente no que se refere a bens essenciais como a alimentação, os trabalhadores podiam alimentar-se e manter um nível de vida decente sem necessitarem de aumentos salariais por parte dos empregadores. Esta situação contribuiu para uma certa estabilidade social e económica, aliviando as pressões inflacionistas e limitando as exigências de salários mais elevados, que poderiam ter aumentado os custos de produção e reduzido a competitividade das indústrias britânicas.

Confrontados com a concorrência dos grandes exportadores agrícolas mundiais, os agricultores britânicos tiveram de se adaptar, alterando as suas práticas de produção. No início do século XX, afastaram-se gradualmente das culturas cerealíferas, como o trigo, que eram amplamente importadas e estavam disponíveis a um custo inferior devido à concorrência internacional. Em vez disso, voltaram-se para a produção de géneros alimentícios perecíveis e de elevado valor acrescentado, que não resistiam bem ao transporte de longa distância ou eram exigidos pelos consumidores britânicos pela sua frescura, como os legumes, os produtos lácteos e os ovos. Esta orientação para os produtos agrícolas destinados ao mercado local permitiu que os agricultores britânicos continuassem a prosperar, apesar da abertura do país ao comércio internacional de produtos alimentares de base. Ao concentrar-se nestes produtos frescos, a agricultura britânica conseguiu manter a sua relevância e contribuição para a economia nacional sem necessidade de apoio governamental sob a forma de políticas proteccionistas. Contribuiu igualmente para garantir que as terras agrícolas permanecessem produtivas e que as comunidades rurais mantivessem a sua viabilidade económica num mundo cada vez mais globalizado.

Complementaridades económicas: globalização e especialização[modifier | modifier le wikicode]

No início do século XX, a globalização entrou numa fase em que a complementaridade das economias nacionais passou a ter um papel central, reflectindo em parte a teoria de Friedrich Engels de que a primeira prioridade económica é a satisfação das necessidades alimentares da população. Este período de globalização foi caracterizado por uma melhoria significativa das condições alimentares na Europa, graças à importação de géneros alimentícios de países de todo o mundo, permitindo uma diversificação e abundância de recursos alimentares.

Esta complementaridade pode ser vista como uma aplicação prática da teoria das vantagens comparativas de David Ricardo. Os países especializaram-se na produção dos bens e serviços em que eram mais competitivos, enquanto importavam aqueles em que eram menos competitivos. Desta forma, as grandes potências industriais puderam desenvolver e expandir as suas economias sem entrarem necessariamente em concorrência direta umas com as outras. Por exemplo, enquanto países como a Grã-Bretanha e a Alemanha se concentraram na industrialização e na manufatura, outros, como a Argentina e a Austrália, exportaram os seus excedentes agrícolas.

Esta especialização conduziu a uma maior eficiência e ao crescimento económico global, uma vez que as nações puderam comercializar bens e serviços de forma mais produtiva, com cada país a tirar partido dos seus pontos fortes únicos. Conduziu também a uma maior interdependência económica, uma vez que as economias nacionais se entrelaçaram numa complexa rede de comércio internacional. Esta interdependência tem sido benéfica para o desenvolvimento económico global, mas também criou novas vulnerabilidades, como se tornará evidente com as perturbações comerciais causadas pelas duas guerras mundiais.

Resumo da dinâmica económica mundial[modifier | modifier le wikicode]

O período entre o final do século XVIII e o início do século XX testemunhou uma profunda transformação das economias mundiais, uma época em que as nações percorreram caminhos flutuantes entre o protecionismo e o comércio livre. O advento das tecnologias de transporte e de comunicação encurtou distâncias, reformulou o comércio e redesenhou os mapas económicos, conduzindo a uma integração sem precedentes dos mercados internacionais.

A Grande Depressão do final do século XIX foi um divisor de águas, levando os países a virarem-se para dentro, enquanto outros, como a Grã-Bretanha, responderam com um impulso no sentido de uma maior globalização, posicionando-se como o centro do comércio mundial. As nações foram obrigadas a reavaliar e a adaptar as suas estratégias económicas em resposta à rápida evolução das condições do mercado mundial, o que levou a uma especialização e complementaridade que redefiniu as relações internacionais.

No início do século XX, enquanto a Grã-Bretanha enfrentava um declínio relativo da indústria, continuou a promover o comércio livre, apoiando-se na sua supremacia comercial e marítima para manter a sua posição na cena mundial. Ao mesmo tempo, os países mais pequenos, como a Suíça e a Dinamarca, encontraram formas de sucesso especializando-se em sectores que complementavam as grandes potências industriais, em vez de rivalizarem com elas.

O período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial foi um período de consolidação das economias nacionais num sistema global interdependente, no qual a complementaridade e a especialização desempenharam um papel essencial. Esta era lançou as bases da globalização económica contemporânea e estabeleceu padrões de comércio e produção que continuam a moldar o nosso mundo atual. No entanto, as lições dessa época continuam a ressoar, recordando-nos os desafios inerentes ao equilíbrio entre os interesses nacionais e os benefícios e vulnerabilidades de uma economia globalizada.