La responsabilité internationale

La notion de responsabilité[modifier | modifier le wikicode]

La responsabilité est le devoir de répondre en cas de violation du droit, chaque ordre juridique a des règles sur ce qu’il doit se passer dans le cas ou le droit est violé.

De ce point de vue la responsabilité est une fonction cardinale du droit, c’est une autre manière de déterminer le caractère obligatoire d’une règle juridique.

La Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire de Chorzów[1], séria A numéro XVII page 29, stipule que c’est un principe du droit international voire une conception générale du droit que toute violation d’un engagement comporte obligation de réparer.

Est appelé « règle primaire » toutes les règles de fond du droit international, toutes les règles susceptibles d’être violées. Dans le cas où une de ces règles primaires est violée surgit un système de règles secondaires qui nous apprend quelles sont les conséquences de cette violation.

Dans la perception de la responsabilité de l’État, il y a un amas de règles primaires applicables à un moment donné entre les sujets du droit international et il y a un niveau secondaire applicable seulement si l’une des règles primaires est violée.

C’est une règle relative, car il y existe une règle primaire de ne pas pénétrer sur le territoire d’un autre État sans son consentement, au niveau secondaire il y a le devoir de réparer le tort causé ; si l’État ne répare pas le tort causé, il viole la règle selon laquelle il doit réparer le tort causé, cette règle devient alors une règle primaire si bien que surgirait à ce moment-là de nouveau une règle secondaire.

Ce qui est une règle primaire et secondaire est une raison de perception, la règle primaire a été violée, la règle secondaire décide ce qui doit en découler, le niveau intermédiaire est un niveau relatif.

La seconde remarque est que la responsabilité internationale est une branche moderne, le droit international ne l’a développé pleinement qu’au XXème siècle, anciennement le droit international n’avait pas vraiment besoin de la responsabilité internationale puisque le droit international classique considérait que tout problème qui pouvait surgir entre États, voire autres entités sur le respect de ces règles, devait être liquidé soit par une transaction, c’est-à-dire un accord, soit si un accord n’est pas possible par la contrainte soit la paix ou éventuellement la guerre.

Dans le droit moderne du XXème siècle, articulé autour de la paix et de la réglementation des ordres juridiques, la branche de la responsabilité a été grandement développée.

Ce développement a eu lieu à travers deux courroies : La première est celle de la pratique internationale ou la jurisprudence a tenu une place importante, ce fut d‘abord un droit de chancellerie et de la pratique de la jurisprudence ; des arbitrages dès la fin du XIXème siècle ont eu très souvent pour objet la violation du droit.

Il y eut un pratique riche entre les chancelleries soit de jurisprudence qui précise ce droit de responsabilité.

Il y a une autre courroie à travers laquelle la règle a grandi qui est à travers un travail de codification passée entre de multiples mains de la Commission du Droit international.

En 1955 commencent les travaux sur la Responsabilité de l’État durant jusqu’en 2001 ; le résultat est consigné dans les Articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite adopté en 2001 par le Commission du Droit international et entériné par l’Assemblée générale des Nations-Unies dans la résolution 4659 de 2001.

Ce projet ne représente rien de plus qu’un texte de soft-law mais le contenu des articles reflète non pas intégralement, mais en partie des articles du droit coutumier puisque la Commission a voulu codifier la pratique des États et celle découlant de la jurisprudence internationale. Une autre remarque porte sur la question de la subjectivité, qui est sujet en matière de responsabilité internationale ?

Qui doit répondre des actes illicites ?[modifier | modifier le wikicode]

Cette règle ne concerne que les États, toutefois tout autre sujet de droit international est sujet de responsabilité puisque tout sujet à des droits et des obligations, c’est par cela qu’il est sujet de droit international et s’il a des obligations, il est susceptible de violer telle ou telle obligation et il doit en répondre.

Les Nations-Unies ont toujours dédommagé les personnes ayant subi des dommages relevant de personnes des Nations-Unies.

La responsabilité des États est la plus importante dans la pratique puisque les relations internationales sont les relations interétatiques.

Ne parlant de la responsabilité de l’État on parle de la responsabilité civile, il s’agit d’un tort causé aux civils, nous ne sommes pas dans le domaine du pénal, l’État n’est pas criminalisé en tant que tel, le droit pénal international concerne toujours des personnes.

Qu’est-ce qui fait surgir la responsabilité de l‘État ? Y a-t-il des circonstances qui font disparaître l’illicéité, que se passe-t-il si un État est responsable ?[modifier | modifier le wikicode]

Il y a deux sortes de conséquences principales issues de la responsabilité :

- réparer le tort causé

- le pouvoir de l‘État lésé dans certaines circonstances strictement définies de prendre des contre-mesures

D’un côté il y a la conséquence d’une nouvelle obligation et de l’autre côté il y a une faculté de prendre des mesures matérielles.

L’article premier des articles de la CDI sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite est une disposition de toute haute qualité par sa précision et par sa litote, elle dispose tout fait internationalement illicite de l‘État engageant sa responsabilité internationale.

Cette affirmation contient deux conditions cumulatives, mais aussi deux conditions négatives, deux éléments qu’on aurait pu penser trouver dans l’article 1, mais qui n’y figure pas.

Les éléments positivement requis sont de deux ordres :

- il faut d’abord un fait internationalement illicite : violation d’une norme internationale.

- il faut que le fait illicite soit le fait d’un État : tout fait internationalement illicite d’un État engage sa responsabilité.

Il faut regarder que tout fait illicite soit le fait d’un État à travers des règles d’attribution ; les personnes physiques agissent pour le compte de l’État et il faut déterminer quand cela est le cas et alors nous parlons des attributions des actes de la personne à l’État.

Quant aux éléments absents dans l’article 1 :

- élément de la faute : faut-il une faute dans l’intention de l’État ? une négligence ? L’article 1, reflète en cela la coutume internationale, répond par la négative ; il n’est pas nécessaire de pourvoir une négligence, une intention ou quoi que ce soit de la part des États, il suffit qu’il y ait une violation. Les États assument les uns envers les autres une obligation de respecter les règles, de ne pas commettre de fautes et de ne pas le faire intentionnellement.

- dommage/préjudice : il ne faut pas prouver un dommage déterminé, il ne faut aucun préjudice déterminé, la violation de la règle suffit, en fonction du type de préjudice on acheminera le devoir de réparer vers d’autres modalités.

Les éléments générateurs de la responsabilité[modifier | modifier le wikicode]

Le fait internationalement illicite[modifier | modifier le wikicode]

La première remarque est que la violation d’une obligation internationale se manifeste toujours par le fait que la conduite qu’un État a eue n’est pas conforme à la conduite requise par une norme internationale : une disposition requiert telle ou telle conduite, la conduite qu’a tenue un État en fait n’est pas conforme à celle qu’a tenue un État en droit.

C’est toujours le fait d’une incongruence entre ce qui est dû et ce qui est fait qui manifeste le fait illicite.

Très souvent, le caractère non conforme va se manifester dans un déficit de l’attitude de l’État, il ne fait pas tout ou autant que ce qu’il aurait dû, il fait moins que ce qu’il aurait dû ;parfois cette non-conformité relève du fait que l’État fait autre chose ou dépasse ce qui lui est permis par la norme. La deuxième remarque est que la disposition qui prévoit l’obligation doit être en vigueur pour l’État en cause au moment du fait dont il s’agit de considérer le caractère illicite ou pas.

L’article 13 des articles sur la responsabilité des États le rappelle expressément ; dès lors il est manifeste qu’un État n’est pas responsable d’avoir respecté une norme si ce traité n’est pas encore en vigueur.

S’il est par exemple signé et non pas ratifié, ou signé pas non pas encore en vigueur. Il en va de même si un traité est suspendu en vertu d’une violation substantielle précédente à laquelle l’État intéressé réagit en termes de suspension comme le prévoit l’article 60 de la Convention de Vienne sur les Traités. Le fait peut également être continu, mais à ce moment-là il faut constater que la norme était alors en vigueur et l’est respecté dans le laps de temps où la conduite a été tenue.

La troisième remarque est savoir quelle est l’obligation de la norme, cela est ressorti à l’interprétation, il faut interpréter la norme pour constater ce qu’elle impose comme obligation ; il est dès lors évident qu’il puisse y avoir un différend sur le sens d’une norme, d’encourir ou de ne pas encourir la responsabilité, et s’il y a un différend il faut le régler selon les modalités de règlement des différends. C’est par l’interprétation que l’on constate l’ampleur ou l’existence d’une conformité.

La quatrième remarque est que la source de l’obligation n’a aucune incidence en droit international public : il suffit et il est nécessaire que la norme ait été ou bien soit une norme juridiquement contraignante ait été au moment de la commission du fait illicite ; mais qu’il s’agisse d’une norme conventionnelle contenue dans un traité, d’une norme coutumière générale ou locale, qu’il s’agisse d’une norme issue d’un principe général de droit, d’une norme d’un caractère dérivé comme, par exemple, d’une résolution du Conseil de Sécurité, tout cela fonctionne de la même manière.

Cela a été rappelé dans la jurisprudence comme, par exemple, dans l’affaire du Rainbow Warrior ; dans l’arbitrage de 1999 au §75, le Tribunal rappelle ce principe.

En droit interne, il n’en va pas ainsi, la source a une incidence sur la responsabilité, il y a un régime pour les contrats et un autre régime pour les délits qui ne découlent pas d’une norme conventionnelle étant des normes de responsabilité générale ; en droit international il n’y a pas de distinction en fonction de la source, il faut seulement vérifier si la norme a été juridiquement contraignante, on recherche la responsabilité de la norme juridique.

Non pas qu’il n’y ait pas de responsabilité en cette matière, mais c’est une responsabilité politique, il faudra répondre au niveau politique, du point de vue juridique les États n’assurent pas un devoir juridique de répondre et un devoir de réparation.

La cinquième remarque est savoir quel est le standard de conduite requis par un État dépend de la norme primaire : il n’y a pas grand-chose a en dire dans le domaine de la responsabilité, autrement dit la conduite illicite d’un État peut consister en des actes ou des omissions, cela dépend de la formulation de la norme primaire.

Lorsque la norme interdit certaines activités, alors on ne l’enfreint pas ; si une norme ne permet pas l’introduction sur le territoire d’un État, on viole l’interdiction par un acte, mais il y a des normes formulées dans le sens opposé requièrent à un État de faire quelque chose comme, par exemple, protéger les ambassades.

Si l’État s’abstient de le faire, donc s’il reste passif, si on peut lui imputer une omission, il y a des manifestations violentes devant l’ambassade X à Berne, la Confédération n’envoie personne, la foule saccage les archives et blesse un diplomate, il y a une omission.

La norme primaire peut prévoir d’autres standards de conduite encore plus idiosyncrasique comme la norme interdisant le génocide qui prévoit en plus qu’il faut une intention de détruire en tout ou en partie un groupe pour qu’il y ait le fait illicite : un État commet un génocide contrairement à l’interdiction de la Convention contre le génocide lorsque l’État fait les actes nécessaires avec l’intention de détruire en tout ou en partie.

Il ne s’agit que d’une indication contenue dans la norme primaire, pour savoir si la norme primaire est enfreinte, il faut regarder tous les éléments de la norme primaire. Si un État n’assume pas une obligation absolue de protéger une ambassade, la responsabilité de la Suisse n’est engagée que si elle a manqué à la diligence due, faisant preuve de négligence.

La sixième remarque est la qualification de l’illicéité intervient uniquement d’après le droit international et non pas d’après le droit interne à l’article 3 de la convention sur la responsabilité internationale des États. – ce vocabulaire particulier relève d’une propreté de langage, quelque chose est illégal si cela est contraire à la loi, comme en droit international il n’y a pas de loi au sens propre du terme, c’est la raison pour laquelle on évite le terme illégal et qu’on utilise le terme illicite ; illicite correspond au terme illégal, parfois les auteurs utilisent illégalité en droit international, illicéité correspond à l’illégalité dénonçant une violation –.

Le fait que l’illicéité relève du droit international signifie qu’une violation du droit interne ne relève pas du droit international, si la Suisse viole sa constitution, on ne peut conclure que du fait que la Suisse ait violé son droit interne est un fait internationalement illicite ; la non-violation du droit interne ne signifie pas qu’il n’y ait pas de violation du droit international.

Un État ne peut arguer qu’il ne viole pas son droit interne pour qu’il argumente qu’il ne viole pas le droit international.

Une telle violation ne peut être acceptée parce qu’on a deux ordres juridiques différents, si la Suisse viole un traité qui la lie à la France, la Suisse ne pourra pas dire qu’elle a suivi sa constitution et qu’il n’y a pas de responsabilité internationale pour la violation du traité, cela est faux ne fut-ce que la France n’est pas tenue de voir le traité violé et que la Suisse s’abrite derrière le droit interne.

Le droit international permet l’existence d’un droit interne qui lui est contraire ; si l’État édicte des normes de droit interne contraire à des normes internationales qui lient, un État peut sur son territoire édicter du droit contraire à ses obligations internationales. Un État peut avoir sur son territoire du droit contraire au droit international, ce droit interne n’est pas nul ; si alors il en est ainsi, si on permet à l’État d’avoir du droit contraire au droit international, et que l’on pourrait invoquer le droit interne pour se disposer de ses obligations internationales alors cela serait la fin du droit international en tant qu’ordre contraignant.

Le résultat est que l’on peut édicter du droit interne contraire, il est possible de l’appliquer sur le territoire, mais il faut internationalement en supporter les conséquences, il faudra payer.

La septième remarque est que le droit international moderne distingue selon la gravité du fait illicite, c’est l’ancienne discussion sur les crimes de l’État, l’ancien article 19 du projet d’article sur la responsabilité des États supprimé par le dernier rapporteur James Crawford ; l’idée est de dire que certains faits illicites sont tellement graves qu’il ne suffit pas de rattacher à ce genre de faits illicites particulièrement grave les mêmes conséquences que le droit international rattache aux violations ordinaires du droit international.

Il faudrait pour certains actes particulièrement graves avoir un régime de responsabilité aggravé.

Il n’est pas resté beaucoup de cette idée sous l’impulsion de Roberto Ago de l’article 19, on retrouve les vestiges aux articles 40 et 41 ; le régime est désormais articulé comme suit :

- il y a une rémige socle qui est le même pour tous les actes illicites : dès qu’un État commet certains faits illicites, il y a des conséquences qui en découlent invariablement

- pour les violations particulièrement graves s’ajoutent deux voire trois conséquences : les faits particulièrement graves sont des faits internationalement illicites, mais il y des conditions particulières qui existent pour les faits illicites particulièrement graves.

La première question est de savoir quels sont les faits illicites particulièrement graves, toutefois la Commission internationale ne s’est pas sentie capable de les énumérer. À l’article 40 on voit que la Commission à choisi une manière indirecte de déterminer ou de ne pas déterminer la norme, le titre est Violations graves d’obligations découlant de normes impératives de droit international général. Il s’agit de violations graves découlant de violations de jus cogens. La définition des normes est évolutive et ouverte.

Quelles sont les conséquences particulières lorsqu’il y a une violation grave ?[modifier | modifier le wikicode]

On en distingue trois :

- la première conséquence est un devoir de coopération entre les États pour mettre fin à la violation, c’est une obligation de coopération des États ressortant de l’article 41.1 Les États doivent coopérer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute violation grave au sens de l'article 40. C’est une innovation qui ne va pas très loin, selon les cas on coopérera comme lorsqu’il s’agissait de mettre fin à l’apartheid, d’autres fois on n’en fera rien du tout, car cela relève d’une question politique. Le droit donne la faculté de coopérer, les États feront ou ne feront pas.

- la seconde conséquence est une obligation de reconnaissance de reconnaître les violations de jus cogens et le devoir de ne pas assister ceux qui ont violé les normes dans le maintien de la situation ainsi créée. Cette obligation est bien assise notamment pour toutes les situations où il y a la violation de l’intégrité d’un territoire ou une violation d’autodétermination des peuples. C’est une pratique appliquée depuis la doctrine Stimson de 1931 lorsque les japonais sont entrés en Mandchourie. Le droit coutumier ne porte pas une obligation de reconnaissance pour les faits autres que mentionnés, dans les autres situations, il pourrait y avoir une norme de jus cogens, là il n’y a pas de pratique de la non-reconnaissance. Le devoir de ne pas assister est un devoir que l‘on comprend plus facilement. Ne pas assister après la commission du fait et jusqu’à quel moment, à quels actes ne faut-il pas assister, ce sont des questions qui n’ont pas été élucidées par que la pratique des États est presque totalement absente en la matière.

- la troisième conséquence est que les États ont une faculté élargie d’adopter des contre-mesures dans le cas où il y a la violation grave d’une norme de jus cogens : les articles sur la responsabilité de la Commission sont moins clairs, il s’agit de l’article 54. Des États tiers non directement lésés pourraient pour faire cesser le fait illicite en adoptant des contre-mesures, normalement uniquement l’État qui subit la violation de ses propres droits peut adopter des contre-mesures, dans le cas de normes de jus cogens, des États ont parfois réagi par des contre-mesures après des faits internationaux d’une certaine gravité comme dans le cas de la guerre de Falkland et Malouine ou encore dans le cas de l’affaire des otages à Téhéran. Des États on prit des contre-mesures économiques après la proclamation de l’état d’urgence en Pologne.

L’attribution[modifier | modifier le wikicode]

La première condition pour qu’une situation de responsabilité naisse est qu’il faut qu’un État ait violé une norme, il faut en plus que ce soit un État qui ait agi ; le problème est de savoir quand l’État agit.

Savoir si un individu agit ou pas est tout au plus une question de fait afin d’établir qui en est à l’origine, mais pour l’État la question est plus fine, car l’État n’a pas de réalité physique et il ne peut en tant que tel agir.

Il faut que d’autres agissent en son nom et pour son compte, or ces êtres humains agissent tantôt pour l’État, tantôt ils agissent pour eux-mêmes.

Il faut donc beaucoup plus précisément regarder dans le domaine de l’attribution des actes à l’État, ou parfois aussi dit-on imputation ; les deux sont techniquement correctes, la Commission internationale a préférée attribution parce que le terme imputation a une connotation légèrement pénale, il s’agit ici d’éviter.

Quand est-ce qu’un État agit ? à travers qui agit-il ? Qui et quand agit pour l’État ?[modifier | modifier le wikicode]

Si l’on souhaite définir l’attribution au sens de la responsabilité internationale, l’attribution est une figure à travers laquelle, des actes ou des omissions d’individus, fait au nom ou pour le compte de l’État sont assimilée à ce dernier comme étant les siens propres.

Certains actes et omissions que certains font pour le compte de l‘État sont considérés comme des actes de l’État lui-même : lorsque cette situation intervient, on dira que l’acte de tel ou tel particulier est attribuable à l’État.

La question essentielle est de savoir quand une telle attribution peut avoir lieu : la règle générale est assez simple, mais toute une série de situations est complexe.

Simple – l’État agit à travers ses organes et ses agents : lorsque ses organes et ses agents agissent dans leurs fonctions, les actes qu’ils font ou les omissions qu’ils font sont considérés en droit comme des actes ou des omissions de l’État ; au contraire, les individus qui ne sont pas des organes ou des agents de l’État comme des personnes privées ou des entreprises privées n’engagent pas l’État.

Cette règle simple devient plus articulée dans toute une série de situations.

Nous ne faisons pas de distinction très nette entre organe et agent, c’est une question de degrés :

- un organe est généralement un agent ou un ensemble d’agents prévu par la loi comme exerçant des fonctions publiques, on appelle cela souvent des normes organiques.

- un agent en revanche est plus souvent une personne individuelle à qui l’État octroi certaines fonctions particulières, un agent de l’État est typiquement quelqu’un élu pour assister à une telle conférence.

Comment détermine-t-on l’attribution ?[modifier | modifier le wikicode]

La première chose à souligner est que l’attribution se fait selon les règles du droit international, c’est le droit international qui connaît toute une série de règles sur l’attribution, c’est en fonction de ces règles-là que l’attribution est opérée. Ce n’est pas en fonction du droit interne que la question se décide, mais en fonction des règles internationales.

Quelqu’un qui est appelé organe selon le droit interne pourrait ne pas être un organe ou un agent de l’État selon le droit international, dans la situation inverse quelqu’un considéré organe ou agent peut ne pas être reconnu en tant que tel dans le droit interne.

Le droit international renvoie très souvent vers le droit interne, lorsqu’il y a un tel renvoi de la norme internationale vers le droit interne, ce n’est pas une réelle exception au principe, le droit interne ne devient pas pertinent pour décider de l’attribution de sa propre force, mais il devient pertinent parce qu’une norme internationale le mentionne explicitement et le renvoie à lui.

La deuxième chose set le principe de l’unité de l’État à l’article 4 sur la responsabilité de la CDI. L’article 4 nous rappelle que l’État vu de l’extérieur est comme une boule de billard, on ne peut pas la scinder en morceau : l’État peut agir à tout niveau et part tout organe ou agent, c’est toujours à cet État que sera rapporté l’action ou la responsabilité ; que cela soit l’État fédéral suisse, un canton, une entreprise de l’État, quiconque agisse.

L’attribution se fait toujours à l’État parce que seul l’État mène une politique étrangère relevant de la responsabilité, l’interlocuteur est toujours l’État.

Le droit international renvoie très largement au droit interne afin de déterminer quels sont les organes d’un État ; la raison est que le droit international reconnaît aux États l’autonomie constitutionnelle.

Un État peut s’organiser comme il veut selon le droit international, selon le droit international classique un État peut être une dictature, une démocratie, il peut s’organiser comme il veut ; la vision classique du droit international est que les régimes internes sont une affaire interne.

Le corollaire est qu’il faut se référer à la législation des États pour organiser le régime de l’État. Une fois que l’État a décidé quels sont ses organes, le droit international le prend au mot.

Généralement parlant on peut dire avec beaucoup de facilité que le législateur est le pouvoir judiciaire à l’article 4.1, chacune de ces branches est un organe de l’État.

La justice a beau être indépendante de l’exécutif et à un certain point du législateur, mais il est tout à fait évident qu’un tribunal est un organe de l’État puisqu’il juge au nom de la loi Suisse et de la Suisse engageant dès lors la responsabilité de cet État.

En dernier lieu le principe du renvoi n’est pas absolu puisque le droit international va au-delà du droit interne dans certaines situations ; le droit international définit directement lui-même que certaines personnes sont des agents de l’État indépendamment de ce que pourra dire en fonction du droit interne de l’État concerné.

Le droit international a certaines règles propres à l’attribution définissant lui-même et directement une attribution ; ce principe est le principe de l’effectivité dans l’attribution.

Le droit international les rattache non pas au droit interne, il n’est pas dans la logique de jure, mais il se rattache a un fait, à savoir au fait que certaines personnes ont exercé des fonctions étatiques qu’on les ait appelés, organe, agent ou pas.

Un État peut engager des agents soit pour perpétrer des actes terroristes ou faire enlever comme l’enlèvement d'Eichmann sur le territoire argentin.

Ces personnes sont engagées dans des conditions très discrètes et ne sont pas nommées des agents de l’État ou nommées des organes de l’État. C’est en fonction du principe de l’effectivité que ces actes sont rattachés à un État, car ils ont été engagés pour exercer une fonction de fait attribuée.

D’autres situations très singulières dont fait allusion l’article 9, il peut arriver qu’un État à cause d’un cataclysme naturel majeur soit coupé, dans l’urgence il est nécessaire d’organiser sur place avec des personnes qui s’y trouvent les fonctions étatiques, parce que l’État est temporairement défaillant, certaines personnes privées organisent dans l’urgence des fonctions substitutives à l’État ; ces personnes engagent l’État parce que dans l’urgence ils assurent des fonctions de l’État. Cela est pour ne pas créer un vacuum qu’on impute directement ces actes à l’État.

Le droit impute à l’État les actes insurrectionnels si les insurrectionnels arrivent au pouvoir, c’est l’article 10.

Il faut mentionner un dernier cas du principe d’effectivité qui est la responsabilité ultra vires : à l’article 7 des articles sur la responsabilité

Un comportement ultra vires est un comportement par un agent de l’État quand il est en fonction, mais qui est contraire à son domaine de compétence, une personne n’exécute pas correctement les tâches pour lesquels il est nommé, mais il viole les limites de sa compétence ou agit contrairement aux instructions.

L’affaire Yumans de 1916 au recueil des sentences arbitrales volume IV page 166, entre les États-Unis et le Mexique, quelques ressortissants des États-Unis se trouvent dans une petite localité du nord du Mexique, comme souvent les américains ne sont pas bienvenus, il y a des émeutes antiaméricaines et des lynchages, le shérif mexicain envoi sur place des policiers à cheval afin de rétablir l’ordre.

Les policiers doivent protéger les ressortissants américains et rétablir l’ordre, mais ils participent à la tuerie avec leurs armes de services, c’est une situation contraire à leurs compétences, et qui plus est, les instructions qui avaient été données avaient été tout à fait claires ; quelles conséquences pour la responsabilité de l’État ?

Le droit international a une vieille règle basée sur l’effectivité, le droit international détermine lui-même certaines situations donnant lieu à responsabilité ; l’action ultra vires d’un agent de l’État commis en fonction, en sa qualité d‘agent engage la responsabilité de l’État même lorsque c’est en excès de pouvoir.

À l’article 7, il faut avoir agi en fonction.

Lorsque l’État octroi à certaines personnes des instruments dangereux, l’État devrait en supporter la responsabilité.

L’article 11 est une nouveauté, il n’y a pas un droit coutumier très clair à cet égard, suite à l’affaire des otages à Téhéran, la Cour avait considéré que Téhéran avait endossé l’acte des étudiants.

L’acte d’endossement est qu’un acte pas commis par des agents de l’État peut être attribué à un État si un État adopte une attitude claire et non équivoque à cet égard.

Pour les actes de personnes privés, les personnes privées n’engagent pas la responsabilité de l’État puisqu’elles ne sont ni organe ni agent, mais l’État peut devenir responsable à l’occasion d’actes de personnes privées lorsque dans le contexte de ses actions il manque à l’une de ses obligations internationales.

L’ambassade qui se voit confrontée à une foule hostile et qui se fait envahir par cette foule : l’État n’est pas la responsabilité de l’action des personnes privées parce que ce sont des personnes privées et donc il n’y a pas d’attribution à l’article 4.

Mais l’État a une obligation de protéger les ambassades reconnues dans la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques ; s’il ne fait rien à l’occasion de ces actes hostiles dirigés contre l’ambassade, il manque à son obligation de protéger selon la diligence due, dans ce cas on dira qu’il a ait avec négligence ou pas agi du tout, c’est le fait de ne pas avoir agi avec ses organes, ou alors de ne pas avoir agit suffisamment et donc avec négligence, alors dans ce cas ainsi délimité il s’agit de l’action de l’État à travers se propres organes.

Quand l’État n’agit pas ou n’intervient pas comme il faut dans ces contextes-là, il engage sa responsabilité pour l’inaction ou la négligence de ses organes, mais pas au nom des personnes privées.

Dans notre monde, mais en réalité déjà dans celui d’hier, il y a eu souvent des groupes armés paramilitaires ou autres que des États soutenaient de manière plus ou moins massive.

La question se pose de savoir dans quelle mesure des actes de tels groupes armés peuvent être attribués à l’État ?[modifier | modifier le wikicode]

Pour la responsabilité de l’État, le critère avancé par la Cour Internationale de Justice dans l’affaire des otages de Téhéran de 1980 et dans l’affaire Nicaragua de 1986 puis repris par la suite par la Commission du Droit international dans les articles sur la responsabilité et la dépendance totale et le contrôle effectif. La Cour a confirmée cette approche dans l’affaire de Bosnie de 2007 :

- dépendance totale : attribué à l’entité ; un tel groupe armé devient un organe de fait de l’État s’il est totalement dépendant d’un État. L’État donne des ordres au groupe et le groupe s’exécute tant pour ce qu’il fait que pour ce qu’il s’abstient de faire.

- contrôle effectif : c’est substantiellement le même critère, mais appliqué à des agents c’est-à-dire à des individus déterminés qui sont placés sous le contrôle d’un État de telle manière à ce qu’ils exécutent ce que l’État leur demande d’exécuter et s’abstiennent de faire ce que l’État ne veut pas qu’ils fassent. C’est un critère de télécommande ; le principe général en droit international est que chacun porte sa responsabilité pour ses propres actes et non pas pour les actes d’autrui.

Il ne sera jamais possible qu’un groupe armé ou des agents aient été contrôlés par un autre État parce que les États ne publicisent pas ; on a critiqué cette jurisprudence parce qu’elle ne serait pas pratique au niveau de la preuve et donnerait un bon jeu aux groupes armés dans une période marquée par le terrorisme.

Afin de déterminer si un conflit armé est de nature internationale ou non-international, on utilise le critère du contrôle global : si un État étranger contrôle un groupe armé, c’est comme si ce groupe armé agissait au nom de l’État faisant de telle manière que le conflit armé est un conflit armé international et on appliquera le droit des conflits armés internationaux. Si un gouvernement lutte contre des rebelles, tant que les rebelles ne sont pas globalement contrôlés par un État étranger alors c’est un conflit non international et s’appliquera le droit des conflits armés non internationaux.

Si le groupe rebelle est contrôlé globalement par un gouvernement étranger alors on va considère que c’est un conflit armé international, car c’est comme si un État A a lutté contre un État étranger à travers un groupe armé. S’il n’y a pas télécommande, le test est beaucoup moins fort, il ne s’agit que de déterminer objectivement si nous sommes dans un conflit armé ou pas alors que dans le domaine précédent l’État doit répondre.

Les circonstances excluant l’illicéité[modifier | modifier le wikicode]

Les faits générateurs étaient les deux faits principaux qui engageaient la responsabilité de l’État ; on appelle cela des faits générateurs, si ces conditions sont réunies il y a la responsabilité de l’État en cause.

Il faut aborder les circonstances excluant l’illicéité, un État peut se justifier dans certaines circonstances, elles s’opèrent de telle manière que dans les circonstances de l’espèce, il n’y aura plus d’illicéité de l’acte.

Puisqu’il n’y aura plus de fait internationalement illicite, il n’y aura pas dans les circonstances de l'espèce la responsabilité de l’État en cause ; ces circonstances renverseront donc d’une certaine manière les présomptions que lorsqu’il y a un fait illicite et qu’interviennent des circonstances excluant l’illicéité, si elles sont invoquées par un État, la responsabilité s’efface puisque l’illicéité s’exclut.

Il y a six circonstances excluant l’illicéité exposée aux articles 20 à 26 :

1) article 20 – consentement. Il n’y a pas d’acte illicite lorsqu’il y a consentement, il y a un fait illicite seulement dans la mesure où il n’y a pas un consentement. Un gouvernement peut inviter des troupes étrangères pour mater une insurrection ou maintenir l’ordre. Le consentement peut être donné pendant avant ou après le fait illicite en causes :

- si le consentement est donné après que le fait se sera déroulé, il exclut la responsabilité.

- s’il est donné d’avance ou pendant, ce sera plutôt l’illicéité qui sera écartée.

Toutefois l’effet global est le même : le consentement doit être valide, un consentement extorqué par la coercition est nul aux mêmes conditions qu’un traité serait nul aux articles 51 et 52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités appliqué par analogie. Ces autorités compétentes sont les mêmes qui ont compétence en matière de traité. Le consentement doit être clairement établi et exprimé. On ne peut pas consentir à tout, il y a une limite manifeste dans le jus cogens et notamment dans le droit des personnes protégé selon la Convention de Genève de 1949 à l’article 7.

2) Article 21 – légitime défense. Renvoi à l’article 51 de la Charte des Nations-Unies. Une légitime défense est admissible lorsqu’elle répond à une agression armée, du moment qu’il y a une légitime défense retenue par le droit international, elle opère comme excluant une illicéité.

3) Article 22 – contre-mesures. Ce sont les représailles, si on a subi un fait illicite et qu’on réagit par représailles vis-à-vis de l’État qui a violé le droit international à son égard alors on est justifié et on ne répond pas des actes pris en contre-mesures.

4) Article 23 – force majeure. C’est une force irrésistible ou une force extérieure imprévue en dehors de tout contrôle d’un État rendant l’exécution de l’obligation matériellement impossible. C’est un vise compulsiva, on ne peut faire autrement. L’article 23.2 excepte les cas de force majeure où l’État a provoqué lui-même ce qui a provoqué le cas de force majeure, alors il ne peut l’invoquer à son bénéfice. C’est l’application d’une vieille maxime du droit romain, nul ne peut profiter de son propre tort.

Souvent il s’agit de force majeure au sens physique du terme comme un navire ou un aéronef qui devient ingouvernable et qui pénètre dans l’espace aérien d’un État sans en avoir eu la permission, c’est un cas de force majeur qui excuse du point de vue de la responsabilité.

Un diplomate n’a uniquement l’inviolabilité de sa personne dans l’État qui lui reconnaît, mais dans les États tiers il ne le possède sauf lorsque le diplomate est en transite entre l’État accréditant vers l’État accréditaire, ces États tiers lui doivent l’immunité parce qu’il est en fonction est doit transiter. Toutefois il y a des exceptions s’il fait des actes privés, alors il ne sera plus en transit. À l’article 40.3 si un diplomate se trouve sur le sol d’un État tiers par force majeur, l’immunité lui est due. On pense au cas ou un avion a un problème, ou le diplomate a un problème de santé, à ce moment l’immunité lui est due même s’il n’est plus en transite. Dans ce cas l’État tiers lui doit quand même l’inviolabilité.

5) Article 24 – détresses. Contrairement à la force majeure, il n’est pas matériellement impossible de respecter la règle, mais c’est plutôt une question de choix même si ce choix n’existe peut-être pas véritablement ;face à un péril extrême qu’encourent certaines personnes dont un auteur a la garde, celui-ci préfère violer une règle que de mettre en danger l’intégrité de ces personnes. Un auteur se voit chargé de certaines personnes, l’intégrité physique de cette personne est en danger et il donnera la priorité à ce bien juridique que le considèrera de bien moindres importances. Il y a l’exception de nul ne peut invoquer son propre tort.

Les exemples sont des exemples de navires et d’aéronefs, dans ce cas ils ne sont pas gouvernables, mais confrontés à de très mauvais temps qui mettent en danger cet équipage et les passagers, le capitaine ou le pilote pourrait entrer dans l’espace aérien sans commettre de fait illicite, car les deux biens juridiques ne sont pas sur le même plan.

6) Article 25 – état de nécessité. C’est la circonstance excluant l’illicéité la plus controversée, car elle signifie en terme simple que lorsqu’une conduite est pour un État le seul moyen de sauvegarder un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent, cet État peut invoquer l’état de nécessité pour s’exonérer de l’état de nécessité.

La commission a estimé plus utile de codifier la règle sur l’état de nécessité qu’en se disant que si on ne dit rien cela sera pire, la jurisprudence en est venue à considérer que l’article 25 reflète le droit coutumier.

Il faut d’abord constater que la formulation de l’état de nécessité à l‘article 25 est négative, l’État ne peut invoquer L'État ne peut invoquer l'état de nécessité comme cause d'exclusion de l'illicéité d'un fait non conforme à l'une de ses obligations internationales que si ce fait; cette formulation négative donne déjà le « la », cette interprétation doit être restrictive sinon tout pourrait être justifié, chaque État pensant que ses intérêts sont essentiels.

Ensuite il y a toute une série de conditions :

- 25.1.b la conduite de l’État ne doit pas porter atteinte à un intérêt tout aussi essentiel d’un État ou de tous les autres États. L’état de nécessité ne doit pas justifier le sacrifice d’un intérêt tout aussi important d’un autre État, c’est une question de mise en balance, on demande qu’il y ait au moins un certain déséquilibre dans l’importance des droits en cause.

- Il est entendu au 25.2.a que l’invocation de l’État de nécessité est exclue si l’obligation primaire l’exclut. Si la règle primaire exclut l’invocation de nécessité alors on ne peut l’invoquer en vertu de l’article 25. Dans un conflit armé on se bat, c’est un état de nécessité, ce droit est ainsi fait qu’il est prévu de s’appliquer dans un état de nécessité étant construit sur le fait qu’il pose des interdictions, lorsqu’il veut permettre une nécessité militaire, à l‘article 23.g on ne peut détruire la propriété ennemie sauf pour empêchement absolu pour nécessité militaire. Dans tous les cas où la formule ne prévoit pas cela, alors il faut vérifier que la règle primaire le permet et si elle l’exclut on ne peut invoquer la règle 25.

- 25.2.d la circonstance n’a pas pour effet d’effacer l’illicéité : le péril doit être grave est imminent ; des certitudes ne suffisent pas, la jurisprudence s’attache à établir le plus objectivement possible le péril devant être imminent.

- l’état de nécessité doit être le seul moyen de sauvegarder l’intérêt essentiel, c’est l’ultima ratio : si d’autres moyens moins onéreux, moins attentatoire au droit d’autrui sont disponibles, alors il faut les parcourir. Les mesures prisent à titre de nécessité, restent proportionnelle afin d’arriver au but qu’on leur veut voir réaliser. Un excès de mesure n’est plus couvert par la nécessité ; on ne peut profiter de l'état de nécessité pour faire des choses qui vont au-delà de ce qui est raisonnable et proportionnel.

- l’action ou la conduite de l’État en cause ne peut pas enfreindre la légalité internationale.

Les conditions énoncées sont tellement strictes qu’il est difficile de trouver des invocations de l’état de nécessité ; lorsqu’on l’invoque, la Cour a pu estime que les conditions n’étaient pas réunies.

L’exemple le plus classique est le bombardement du navire Torrey Canyon. C’est un pétrolier qui s’échoue près des côtes britanniques et commence à déverser le brut. Les conditions étaient telles qu’on ne pouvait rien faire pour pomper et enlever le navire, alors l’option a été prise par le gouvernement britannique de bombarder le navire. Dans ce cas si on n’obtient pas le consentement de l’État du pavillon alors on peut bombarder le navire ce qui fut fait en 1967.

À l’article 27, dans l’invocation de la nécessité, toute indemnisation ne doit pas disparaître, on encourage les États à convenir à des accords en négociant sur cette question.

Conséquences d'un fait internationalement illicite[modifier | modifier le wikicode]

Du moment qu’on a un fait illicite sans circonstances invoquant l’illicéité avec succès attribuable à l’État et qu’on a déterminé la responsabilité d’un État, quelles sont les conséquences ?

Il y a deux conséquences :

- devoir de faire réparation

- contre-mesures

Avant de définir les contre-mesures, il faut apporter des précisions terminologiques : le terme contre-mesures est un terme moderne pour le terme plus ancien de représailles. La Commission du Droit international a préféré le terme contre-mesure parce que le terme représailles est entaché de l’ancienne conception de représailles qui furent souvent des représailles coercitives comme aujourd’hui l’utilisation de la force par un État pour la conduite de sa politique étrangère est interdite à l’article 2.4 de la charte.

Contre-mesures et représailles sont en principe synonyme.

On distingue traditionnellement entre les contre-mesures et les rétorsions ; entre les deux il y a une distinction juridique nette, tranchée et fondamentale :

- les contre-mesures sont des actes qui sont en soi illicites et justifiés en cas d’espèce que dans certaines conditions s’ils répondent à des conditions préalables.

- les mesures de rétorsion sont des mesures inamicales, mais licites juridiquement.

Donc le régime juridique des deux notions est entièrement différent.

Les contre-mesures sont soumises à des conditions très strictes, les rétorsions ne sont pas réglementées par le droit, car s’agissant d’actes licites, ils ressortent de la politique étrangère d’un État.

Un acte de rétorsion licite est par exemple de rappeler un ambassadeur. Si on interrompt les relations diplomatiques où rappelle le personnel diplomatique, ce n’est pas un acte amical, mais comme c’est un acte toujours licite, ça sera une rétorsion, mais comme c’est licite on peut la faire et ne pas la faire a son bon gré.

- Comment définit-on les contre-mesures ?

JUSTITIA ET PACE - INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL - Session de Paris – 1934 ; Régime des représailles en temps de paix

Article premier

Les représailles sont des mesures de contrainte, dérogatoires aux règles ordinaires du Droit des Gens, prises par un Etat à la suite d'actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat et ayant pour but d'imposer à celui-ci, au moyen d'un dommage, le respect du droit.

On a subi un fait illicite d’un autre État, on peut répondre par la commission d’un fait qui est en soi illicite, mais justifié par le fait que c’est une réponse.

Les représailles et contre-mesures sont de la justice privée : ce qui n’est pas permis en droit interne et permis en droit international, le droit international serait primitif, car chaque sujet lui-même veille à ce que ses droits soient respectés par ses propres moyens.

Les représailles sont ambiguës, car elles sont nécessaires au droit international, mais préjudiciable. Elles sont nécessaires, car à défaut de contre-mesures la responsabilité de l’État se dissoudrait en assez peu de choses.

La représaille est nécessaire au droit, car elle permet de se faire respecter, on a pas que des droits, mais on peut aussi prendre des mesures de contrainte matérielles ; la représaille permet de rééquilibrer le rapport en faveur de l‘État lésé.

D’un autre côté, les contre-mesures sont délétères pour les mêmes raisons qu’en droit interne, car elles sont basées sur une appréciation purement subjective, on ne sait pas si un acte illicite a été commis, la victime prétend, il n’y a pas de constat.

Dès lors, le mécanisme des représailles est assez anarchique, en plus il est évident que les contre-mesures reposent sur la puissance, un petit État relativement faible n’aura pas de moyen de prendre des contre-mesures significatives. Les représailles en plus mènent à l’escalade, car comme il n’est jamais déterminé qui a commencé, chacun va toujours dire que l’acte illicite est celui de l’autre et va prendre des contre-mesures.

Ce sont des moyens nécessaires, mais très imparfaits n’assurant ni la paix ni la justice ; c’est la raison pour laquelle à corps défendant, la Commission du Droit international a codifié les contre-mesures ; la commission a essayé tout simplement de lui mettre des limites, mais qui sont quand même moins strictes.

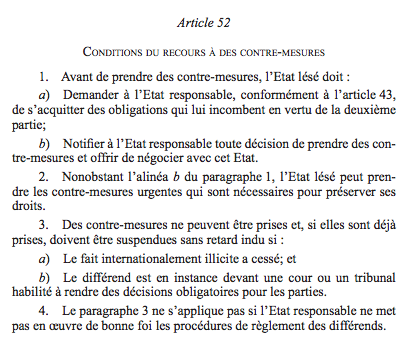

Ces limites ont été codifiées dans les articles 49 et suivants :

- les contre-mesures utilisant la force sont prohibées : c’est une conséquence qui découle de l’article 2.4 de la Charte

- les contre-mesures doivent avoir pour but de ramener l’autre État à la légalité : les contre-mesures on un but curatif afin d’appliquer la règle a nouveau normalement ; en particulier les représailles ne peuvent pas être adoptées pour un but punitif, un État ne peut être juge d’un autre, les souverainetés sont égales ; c’est une mesure purement défensive.

- les contre-mesures devraient être des mesures réversibles : il faut éviter les mesures qui crée un fait accompli définitif, car cela est incompatible avec le but même de l’article 49.3

- les contre-mesures doivent être proportionnelles au tort subi : c’est problématique non pas parce que la règle ne serait pas bien assise, simplement c’est relativement compliqué de savoir ce qui est proportionné en la matière. Il ne faut pas dépasser le tort causé. Dans les cas d’espèce, cela est difficile à déterminer, faut-il prendre en compte l’effet concret des contre-mesures sur l’État violateur du droit ou ne faut-il pas prendre ces effets concrets en considération lorsqu’on fait un acte, on a un horizon d’effet raisonnable que cela peut avoir sur le cours ordinaire de la vie.

- la sommation : il a nécessité sauf dans les cas d’urgence extrême, autrement il faut donner à l’État violateur du droit de revenir au respect du droit en le sommant. Le but de la sommation est d’éviter les contre-mesures et les effets négatifs des contre-mesures.

- les contre-mesures ne doivent pas affecter les obligations absolues notamment en matière de droit humanitaire, en droit de l’Homme ou de jus cogens.

- les contre-mesures doivent être terminées dès la cessation de l'acte illicite ou au plus tard au moment de la réparation : les contre-mesures sont des mesures d’autoprotection au fait illicite subi.

La mise-en-œuvre de la responsabilité internationale[modifier | modifier le wikicode]

La responsabilité signifie une obligation de réparer le tort causé, la Cour Permanente de Justice internationale a défini le tort et la réparation dans l’affaire Chorzów série Au numéro 17 page 47, la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l‘acte illicite et rétablir l’État qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis.

L’hypothèse est raisonnable, elle sort du bout de phrase rétablir l’État qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis.

On ne saurait ce qui est advenu si on ne commet pas l’acte dommageable ; l’idée est que la personne lésée devrait autant que faire se peut être placée dans la situation ou l’acte n’aurait pas été commis.

Sous le devoir de réparation il y a deux conséquences qui sont :

- tournées plutôt vers le futur : on cherche à se prémunir contre la répétition de tels actes.

- trois aspects tournés vers le passé : à l’occasion d’un fait illicite réparable peut demander des choses concernant parfois le futur, puis demander la liquidation du dommage subit.

Les conséquences tournées vers l’avenir dans ce projet d’article de la Commission se trouvent à l’article 30 ; il s’agit tout d’abord de la cessation et de la non-répétition.

La cessation est une conséquence automatique c’est-à-dire que l’État lésé ne doit pas la demander, la norme primaire violée continue à être en vigueur, lorsque la violation est continue dans le temps, cette norme contraignante pour l’État lui indique qu’il doit cesser le comportement contraire à la norme.

- Jusqu’à quand la norme est encore en vigueur ou est encore applicable ?

Dans l’affaire du Rainbow Warrior, le tribunal arbitral a joué là-dessus afin de savoir si elle doit renvoyer dans l’ile d’Hao les ressortissants rapatriés.

Les garanties de non-répétition également à l’article 30, en revanche ne sont octroyé que par une Cour de Justice que sur demande, il faut une requête de l’État lésé pouvant prendre des formes différentes comme l’assurance que l’État ne s’engage plus dans de telles situations.

Ce qui est plus important dans la réparation est la liquidation du tort causé : le principe est ici celui qui institut l’article 31, la réparation pleine et entière.

Le but est celui d’un équilibre proportionnel, à la fin nul ne doit gagner, nul ne doit perdre, la réparation n’est pas pénale, il s‘agit de rétablir l’équilibre troublé, la victime doit être remise à peu près dans les conditions d’avant ; la réparation prend trois formes en droit international :

- la restitution – article 35

- l’indemnisation – article 36

- la satisfaction – article 37

Ces trois modalités peuvent être cumulatives.

La restitution à l’article 35 est la modalité première et de principe de la réparation ; si c’est possible, il faut restituer. C’est une modalité qui selon le dictum de la Cour et permet selon la doctrine est prioritaire, s’il y a quelque chose de restituable il doit restituer.

Les États peuvent modifier cette règle par leur entente, les États renonçant à une restitution parce qu’elle n’est pas applicable, les États liquident par des accords en vertu duquel un État paie des sommes contre la volonté d’une restitution.

La restitution peut être accompagnée des deux autres modalités, on peut cumuler, resituer et indemnisation voir même satisfaction.

Si en revanche la restitution n’est matériellement plus possible, à ce moment-là il ne reste que l’indemnisation qui prendra la place de la restitution, il faudra évidemment mesurer l’indemnisation.

La Commission du Droit international a ajouté une règle à l‘article 35.b ne ressortant pas du droit coutumier ; c’est une règle en vertu de laquelle, si l’État qui insiste sur la restitution cause un dommage tout à fait disproportionné à l’auteur, alors cette restitution ne peut pas être exigée ; cette règle continue à être débattue et contestée.

L’indemnisation est l’article 36 portant sur des dommages matériels : dans tout ce qui est chiffrable en argent, si de tels dommages ont été encourus, alors l’indemnisation peut être demandée, elle ne doit pas être demandée, le créancier du tort peut toujours renoncer. Si on fait valoir alors il y a la possibilité de demander une indemnité sous couvert d’une indemnisation.

L’indemnisation est la catégorie générale et l’indemnité est la somme due.

Il y a un problème de causalité, on cause quelque chose ensuite les actes commis courent dans le temps produisant certains résultats, on ne répond que pour les causes prévisibles et proches de ses actes.

Le principe est que l’indemnité se compose tant par les pertes subies et aussi par le gain ou les bénéfices manqués. Une expropriation illicite par exemple ne cause pas que des dommages directs, mais aussi une perte de gain.

Les questions d’intérêt moratoire qui sont les intérêts dus lorsqu’il y a des retards dans le versement des sommes d’indemnités étant dues à la valeur du marché lorsque les États s’accordent dans ce sens ou lorsqu’un tribunal fixe de tels intérêts dans un contentieux.

La satisfaction dans le cadre de responsabilité interne ne joue qu’un rôle entièrement secondaire alors que dans les affaires internationales est d’importance est prévue à l’article 37 des articles sur la responsabilité.

Il s’agit de la modalité de principe pour réparer des dommages moraux qu’on ne peut chiffre en termes matériels. Le plus souvent dans les relations directes, il s’agira des reconnaissances dans la violation et les expressions de degré et d’excuse le cas échéant accompagnées par des sanctions administratives ou autres prises contre les agents et les fonctionnaires fautifs.

Au niveau des tribunaux internationaux, la forme typique est le constat de la violation censé satisfaire l’État lésé. Déjà dans l’affaire du détroit de Corfou en 1949, la violation de la souveraineté albanaise par le Royaume-Uni, la Cour estime que le constat suffit pour satisfaire. On dénombre aussi le salut au drapeau ou le fait d’assister à des cérémonies religieuses expiatoires qui permettent de liquider le dommage pécuniaire.

Dans l’article 37.3 est rappelé le principe de proportionnalité et souligne que la satisfaction ne doit pas prendre une forme humiliante pour l’État responsable.

Contrairement à ce que l’on pense, la satisfaction est une forme extrêmement prisée de réparation, les États n’ont que faire de recevoir de l’argent, pour les États compte beaucoup plus le prestige, l’honneur et la réputation dont il peut jouir. L’excuse a une valeur qui prévaut très nettement sur ce qui peut être réparé financièrement.

Dans l’affaire du Rainbow Warrior, la souveraineté de la Nouvelle-Zélande a été violée et on ne peut pas la chiffrer. Pour les aspects non pécuniaires la Cour a donné toute une série de satisfactions à la Nouvelle-Zélande par le constat de la violation du droit par la France, mais aussi faisant financer à la France un fonds amical.

La protection diplomatique[modifier | modifier le wikicode]

C’est la possibilité qu’à un État de prendre en main le dossier de l’un de ses ressortissants qui aurait subi un fait internationalement illicite de la part d’un autre État sur le territoire de cet autre État ; l’État de nationalité peut demander des explications à l’État fautif et demander une réparation au bénéfice de son ressortissant qui aurait subi un fait internationalement illicite.

On distingue la protection diplomatique de la protection consulaire qui est une protection donnée sur place par les autorités consulaires à des ressortissants de l’État d’origine se trouvant en difficulté dans l’État territorial ; il s’agit d’assistance pratique.

C’est sur la base d’un arrêt de la Cour Permanente de Justice internationale qu’on a consacré ce principe dans l’affaire des concessions Mavrommatis en Palestine 24, série II p.12 : « C'est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l’État à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au droit international commit par un autre État dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet État fait, à dire vrai, valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants, le droit international ».

- Quelles sont les conditions où une protection diplomatique peut être exercée ?

La première condition pour la protection diplomatique est que l’État du ressortissant lésé prétende qu’il y a eu une violation du droit international : il faut que le l’État fasse valoir une violation du droit international, il ne faut pas prouver une violation du droit international, mais invoquer une violation du droit international sinon nous ne sommes pas dans le contexte de la violation des droits diplomatiques.

L’État qui fait valoir cette protection doit établir le lien de nationalité : la personne lésée doit avoir la nationalité de l’État qui veut le protéger. La pratique diplomatique plus récente a assimilé aux nationaux les apatrides domiciliés de manière stable dans un État.

Le lien de nationalité doit avoir été continu existant dans toute la période pour éviter que certains acquièrent la nationalité d’États puissants pour bénéficier d’une meilleure condition.

Il faut avoir épuisé les recours internes : il faut d’abord saisir les instances locales afin d’essayer de faire redresser le tort. La règle permet d’écarter le tort selon le principe de subsidiarité.

Il y a toute une série d’exceptions à cette règle comme la renonciation à demander à ce que les recours internes soient épuisés, accepter la protection diplomatique ou en droit coutumier on admet que des recours illusoires ne doivent pas être exercés lorsqu’on sait qu’on ne peut pas obtenir le redressement du tort.

C’est une règle compliquée que celle de l’épuisement du recours interne parce qu’elle peut s’appliquer et ne pas s’appliquer a certaines revendications dans un même cas. Quand un État subit la violation de son propre droit, il ne peut se soumettre à un autre État. Il faut distinguer la réclamation en protection diplomatique et les violations étatiques.

Du point de vue international la pratique de la protection diplomatique est discrétionnaire qu’elle soit physique ou moral, l’État peut choisir en opportunité s’il souhaite le faire. Ce caractère discrétionnaire ressort du droit coutumier et a été constaté par la Cour International de Justice.

- Pourquoi cette règle ?

Exercer la protection diplomatique est peu ou prou mettre en difficulté les relations entre États, il faut mettre des ressources financières et humaines et accuser un autre État ; sur l’échiquier diplomatique, l’État peut décider de le faire ou de ne pas le faire pour ne pas contraster le besoin de sa politique étrangère.

Annexes[modifier | modifier le wikicode]

- Pellet, Alain. "Les Articles De La CDI Sur La Responsabilité De L'État Pour Fait Internationalement Illicite. Suite - Et Fin?" Annuaire Français De Droit International 48.1 (2002): 1-23. Web. <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2002_num_48_1_3689>.

- Projet d’articles sur la responsabilite de l’état pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs

Références[modifier | modifier le wikicode]

- ↑ « Affaire Usine de Chorzow », 1928 : entre le gouvernement d'Allemagne et le gouvernement de Pologne