Introduction : Présentation du cours

L’histoire est, selon la belle formule de Marc Bloch, la « préhistoire du présent ». Relire le cycle révolutionnaire de 1848, c’est déjà pressentir les soulèvements du « printemps arabe » : de Vienne au Caire, même contagion des idées, même rôle des technologies de communication — hier le télégraphe et la presse à un sou, aujourd’hui Twitter et les smartphones — et même oscillation entre espoir démocratique et restauration autoritaire. Comprendre ces résonances décale notre regard : le passé devient un laboratoire pour déchiffrer les crises contemporaines.

Sur les deux derniers siècles, quatre basculements ont redessiné la carte européenne. Le premier survient après 1815, quand le « Concert des nations » issu du congrès de Vienne tente de stabiliser le continent tout en contentant les vainqueurs de Napoléon ; l’équilibre qu’il inaugure préfigure les logiques multilatérales d’une ONU avant la lettre. Le second moment — le « printemps des peuples » de 1848 prolongé jusqu’aux unifications allemande et italienne — propulse le principe national au cœur du jeu politique ; Varsovie, Milan ou Budapest deviennent alors les jalons d’une nouvelle grammaire des frontières. Le troisième tournant, entre 1914 et 1945, voit l’éclatement des empires continentaux ; dans les traités de Versailles et de Paris, l’idée wilsonienne d’autodétermination érige des États‑nations souvent fragiles, de la Baltique aux Balkans. Enfin, depuis 1945, l’Europe oscille entre intégration et désintégration : l’édifice communautaire (CEE puis UE) coexiste avec la dissolution du bloc soviétique et, plus récemment, avec les secousses du Brexit ou les combats pour l’Ukraine. Paul Kennedy (The Rise and Fall of the Great Powers), Timothy Snyder (Bloodlands) et Mark Mazower (Governing the World) donnent d’utiles jalons pour suivre ces reconfigurations.

Au début de ce parcours, la plupart des individus n’ont ni passeport ni carte d’identité. Ils se définissent comme sujets du roi de Prusse, de l’empereur d’Autriche ou comme bourgeois d’une république citadine telle Genève. À partir de la moitié du XIXᵉ siècle, trois innovations bouleversent cette condition : la bureaucratisation des États (recensements, conscription, état civil) relie chaque personne à une administration centrale ; l’école obligatoire diffuse un récit national et homogénéise la langue ; enfin, la généralisation du passeport, d’abord intérieur (Russie) puis international (conférences de 1920‑26), transforme la mobilité en preuve d’appartenance. Le « sujet » laisse place au citoyen numéroté, scolarisé, fiscalisé.

Parallèlement, les mots deviennent des étendards. Les « petits peuples » — Grecs, Tchèques, Polonais, Finlandais — redéfinissent sans cesse nation, peuple, autonomie, autodétermination pour légitimer leurs revendications. En 1848, Giuseppe Mazzini fait de la nation une communauté de destin ; en 1918, Woodrow Wilson en fait un droit international ; en 1960, les résolutions de l’ONU étendent le concept aux colonies. Pour l’historien, le défi est de restituer ces significations mouvantes sans projeter nos catégories d’aujourd’hui : le même terme oscille entre cri de ralliement militant et instrument d’analyse savante.

Cette vigilance lexicale est au cœur de la méthode proposée par Reinhart Koselleck : les mots agissent comme des sismographes. L’abandon progressif du mot empire au profit d’État‑nation, l’apparition de Rideau de fer dès 1946, ou la diffusion de Brexit en 2012 signalent des fractures idéologiques avant qu’elles ne deviennent visibles sur les cartes. Suivre ces inflexions, mesurer leur fréquence dans la presse (Google Ngram) ou dans les archives parlementaires, permet de repérer à l’avance les points de rupture.

Interroger la « préhistoire » de notre présent, c’est conjuguer l’étude des événements, l’analyse des structures sociales et la philologie des concepts. Chaque changement de mot anticipe un déplacement de frontières ou de loyautés ; en décodant ces glissements, on saisit comment les Européens sont passés du statut de sujets à celui de citoyens — et pourquoi les débats sur la souveraineté, la nation ou l’Europe continuent de structurer le XXIᵉ siècle.

Le façonnage de l’Europe de 1815 à aujourd’hui[modifier | modifier le wikicode]

À la suite du Congrès de Vienne (1814‑1815), la carte politique du continent se stabilise autour d’un principe d’équilibre des puissances : il ne s’agit pas de redessiner l’Europe ex‑nihilo, mais de recoller les morceaux laissés par la Révolution française et l’épopée napoléonienne sans jamais permettre qu’une seule monarchie domine de nouveau le système. Ce « Concert européen », pensé par Metternich et Castlereagh, entérine l’idée que la sécurité collective repose sur la vigilance mutuelle des grandes cours plutôt que sur la souveraineté des peuples.

Dans cette Europe de 1815, l’empire tsariste s’étend de la Baltique au Caucase ; c’est un puzzle « multi‑peuples, multi‑confessionnel » : orthodoxes majoritaires, mais aussi catholiques polonais, protestants baltes ou musulmans tatars et caucasiens. À l’autre extrémité, l’Empire ottoman contrôle encore la péninsule balkanique et les rives orientales de la Méditerranée ; Perçus depuis Vienne ou Paris comme un « homme malade » en sursis, les Ottomans restent pourtant un acteur incontournable, tantôt courtisé, tantôt repoussé selon les logiques de la diplomatie des détroits.

Les Balkans—de la Serbie à la Grèce—constituent dès lors le principal « laboratoire des nationalismes ». L’insurrection grecque (1821‑1830), appuyée par les philhellènes européens, annonce une longue série de crises orientales où se croisent ambitions russes, prudence britannique et crispations austro‑hongroises.

Pendant ce temps, l’espace germanique demeure fragmenté. Le Saint‑Empire, dissous en 1806, a laissé place à une Confédération germanique de 35 États : villes libres (Francfort, Hambourg), principautés minuscules et grands royaumes comme la Prusse ou la Bavière. Ce kaléidoscope entretient rivalités douanières et diplomatiques, mais il nourrit aussi, chez les libéraux et les étudiants, le rêve d’une unité que symboliseront ultérieurement les révolutions de 1848 puis l’unification bismarckienne.

Au centre du continent, l’Empire des Habsbourg juxtapose peuples germaniques, slaves et latins, du Tyrol à la Galicie. Cette mosaïque, gouvernée depuis Vienne, dure jusqu’en 1918 grâce à un subtil équilibre entre répression et concessions (compromis austro‑hongrois de 1867). Ici encore, la question nationale perce sous la croûte impériale : l’historien Miroslav Hroch a montré comment les mouvements tchèques et croates transforment la loyauté dynastique en revendication d’« état‑nation ».

Malgré l’essor de ces nationalismes, tout le long XIXᵉ siècle (1815‑1914) reste dominé par la diplomatie impériale. Londres, Vienne, Berlin, Saint‑Pétersbourg et Constantinople jouent une partie d’échecs à cinq, redistribuant zones d’influence sans jamais perdre de vue l’équilibre continental. Les dirigeants savent leurs États hétérogènes ; ils gouvernent par compromis entre élites locales, libertés provinciales et nouveaux appareils bureaucratiques.

Le Royaume‑Uni illustre cette complexité : union dynastique de l’Angleterre, de l’Écosse, du pays de Galles et—plus conflictuelle—de l’Irlande, il projette déjà sa puissance outre‑mer mais reste pleinement inséré dans la politique européenne, craignant toute hégémonie sur le continent (d’où l’intervention en Crimée, 1854‑1856). Linda Colley a qualifié cette construction de « nation forgée par la guerre ».

Vu sous cet angle, l’année 1815 marque bien l’Europe des empires, et non celle des États‑nations. La France fait figure d’exception : forte de la Déclaration de 1789, elle développe l’idée d’une souveraineté populaire incarnée par l’État, même si cette idée survivra plus dans la mémoire politique que dans les régimes concrets de la Restauration. L’Espagne, monarchie « ancienne », parait stable mais dissimule les secousses des guerres d’indépendance latino‑américaines et la fracture entre Castille, Catalogne et Pays basque. Quant à la Prusse, c’est la monarchie la plus militarisée et la mieux administrée d’Europe ; pourtant, ses rois ne se réclament jamais d’une « nation prussienne » : ils commandent à un agrégat de Prusses orientale et occidentale, de Silésie polonaise et de provinces rhénanes.

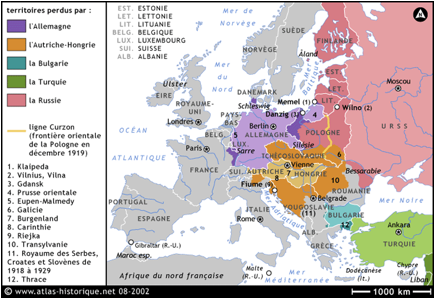

Après le cataclysme de 1914‑1918, les traités de Versailles (pour l’Allemagne) et du Trianon (pour la Hongrie) rebattent une nouvelle fois les cartes. Les empires dynastiques s’effondrent ; la doctrine wilsonienne d’autodétermination multiplie les petits États, mais laisse nombre de minorités hors‑frontières, engendrant des tensions qui traverseront tout le XXᵉ siècle. Dans ce passage de l’« Europe des empires » à l’« Europe des nations », l’historien Eric Hobsbawm voyait l’un des grands paradoxes : le « siècle des nationalismes » fut d’abord gouverné par des empires.

Cette dialectique entre puissances impériales et aspirations nationales reste un fil rouge indispensable pour comprendre la géopolitique européenne, des révolutions grecques de 1821 jusqu’aux crises balkaniques de l’entre‑deux‑guerres—et, par ricochet, les débats sur les frontières et les identités au XXIᵉ siècle.

Au lendemain du Congrès de Vienne, l’Europe reste essentiellement un assemblage de royaumes et d’empires dont la cohésion repose sur la fidélité dynastique plutôt que sur l’adhésion à une communauté nationale. Les appareils bureaucratiques – recensements, fiscalité, armée – administrent d’immenses populations hétérogènes sans pour autant exiger qu’elles se pensent comme un seul « peuple ». C’est pourquoi l’on peut dire qu’en 1815 l’Europe possède des États solides, mais fort peu de nations.

Parmi ces constructions multinationales, l’Empire des Romanov se distingue par son extension de la Baltique au Caucase ; il rassemble orthodoxes majoritaires, mais aussi Polonais catholiques, Allemands luthériens ou Tatars musulmans. La révolution de 1917 perpétue le cadre territorial : l’Union soviétique demeure, malgré son discours sur l’« égalité des nationalités », un empire cimenté par le parti unique et la police politique. Plus au sud, l’Empire ottoman administre jusqu’aux portes de Vienne une mosaïque de populations balkaniques et proche‑orientales ; son effritement, graduel mais inéluctable, ouvre la voie aux indépendances grecque, serbe, roumaine ou bulgare. Quant à la monarchie des Habsbourg, elle juxtapose Tchèques, Hongrois, Croates et Italiens dans une même structure impériale que Vienne maintient par un savant dosage de répression, de concessions et de représentation parlementaire.

Dans les interstices de ces royaumes pluriels mûrit pourtant l’idée d’État‑nation. L’Italie, après le Risorgimento, proclame un royaume en 1861 ; mais l’italien standard n’est parlé que par une infime minorité, si bien que, selon le mot d’Azeglio, « l’Italie est faite, il reste à faire les Italiens ». L’Empire allemand, né de la victoire prussienne sur la France en 1871, affronte le même défi : il lui faut intégrer Alsaciens, Polonais prussiens et Danois du Schleswig dans un récit national germanique. Dès 1821, la guerre d’indépendance hellénique inaugure la contagion balkanique ; les puissances doivent composer avec ces nouveaux acteurs qui revendiquent une histoire, une langue, un territoire.

D’autres nations surgissent presque malgré elles. La Belgique de 1830, fruit d’un soulèvement contre le royaume uni des Pays‑Bas, combine héritages français et flamands autour d’une monarchie constitutionnelle conçue pour rassurer Paris et Londres. La Pologne, rayée des cartes en 1795, renaît en 1918 sur des lambeaux russe, prussien et austro‑hongrois ; elle découvre aussitôt qu’un tiers de ses habitants parle allemand, ukrainien, yiddish ou biélorusse. Dans le même élan, les pays baltes ne goûtent qu’une courte indépendance entre 1918 et 1940 avant d’être absorbés par l’URSS, preuve que la nation n’est jamais garantie par l’État.

Les révolutions de 1820, 1830, puis surtout celles de 1848 s’attaquent frontalement à l’ordre de Vienne ; la répression militaire écrase ces soulèvements, mais le ferment national est désormais à l’œuvre. Il gagne en force jusqu’à l’été 1914 : la Première Guerre mondiale abat en quatre ans les Habsbourg, les Romanov, les Hohenzollern et les Ottomans. Les traités de Versailles et du Trianon transforment alors un « concert d’empires » en un archipel de petites et moyennes nations ; cependant, le principe wilsonien d’autodétermination laisse quantité de minorités hors frontières, préparant d’autres conflits au XXᵉ siècle.

Ainsi, entre 1815 et 1923, l’Europe passe d’un équilibre de puissances dynastiques à un continent d’États‑nations aux frontières souvent fragiles. Cette transition, douloureuse et inachevée, éclaire encore les tensions actuelles : les ambitions russes en Ukraine réactivent la logique impériale ; la Catalogne, le Kosovo ou l’Écosse rappellent la force des micro‑nationalismes ; et l’Union européenne cherche un difficile compromis entre souveraineté étatique et appartenance supranationale — un dilemme qui plonge ses racines dans ce long XIXᵉ siècle.

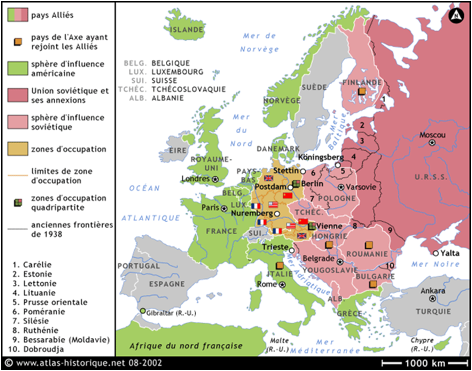

Au lendemain de 1945, l’ordre du continent est dicté par les vainqueurs. À Yalta puis à Potsdam, les Alliés se partagent l’administration de l’Allemagne en quatre zones, tandis que l’Autriche, la Corée et même l’Iran connaissent des formules d’occupation comparables. L’année 1946 fait figure d’entre‑deux : le IIIᵉ Reich a disparu, mais l’État allemand n’existe plus que comme espace contrôlé par le Conseil de contrôle allié. En 1949, deux entités distinctes voient le jour — la République fédérale d’Allemagne à l’Ouest, la République démocratique allemande à l’Est — institutionnalisant la fracture d’un pays rendu responsable, par les vainqueurs, de deux guerres mondiales.

Le démembrement de l’Allemagne s’accompagne du renforcement territorial de l’Union soviétique. Fort de son rôle décisif dans la défaite nazie, Moscou annexe les États baltes, la Bessarabie roumaine, la Carélie finnoise et, surtout, l’ensemble de la Pologne orientale. Au terme d’un redécoupage validé à Potsdam, Varsovie est « poussée » d’environ 200 km vers l’Ouest : la nouvelle frontière germano‑polonaise suit désormais l’Oder‑Neisse, tandis que la Silésie et une grande partie de la Poméranie passent sous administration polonaise.

Ces lignes ne sont en rien « naturelles » ; elles résultent d’un rapport de forces et d’un calcul stratégique des puissances. Pour que la carte coïncide tant bien que mal avec le principe d’État‑nation, on recourt alors à des transferts massifs de population. Entre 1945 et 1950, douze à quatorze millions d’Allemands sont expulsés de Prusse orientale, des Sudètes, de Silésie ou encore de Hongrie ; près d’un million de Polonais quittent les territoires cédés à l’URSS pour s’installer à l’Ouest ; Ruthènes, Hongrois, Ukrainiens, Bosniaques et Italiens subissent à leur tour déplacements forcés, trocs de passeports ou épurations pures et simples. Jamais le continent n’avait connu, en temps de paix, des migrations de cette ampleur.

Le résultat est une Europe centrale et orientale devenue, pour la première fois, majoritairement mono‑ethnique : la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie ou la Roumanie hébergent désormais plus de 90 % de « nationaux » selon les recensements officiels. Ce basculement coûte cependant des centaines de milliers de morts, l’expropriation de millions de foyers et la disparition de cultures frontalières séculaires (Juifs yiddishophones, Allemands des Carpates, Italiens d’Istrie, etc.). Comme l’a montré Tony Judt (Postwar) ou Timothy Snyder (Bloodlands), il faut un siècle et demi, deux guerres mondiales et une violence de masse inouïe pour transformer l’Europe multi‑ethnique issue du Congrès de Vienne en une Europe d’États‑nations relativement homogènes.

Dans cette nouvelle configuration, l’Union soviétique fait figure d’exception majeure. Par sa taille, sa mosaïque de langues et de religions, et l’omniprésence d’un parti‑État, elle rappelle davantage les grands empires continentaux du XIXᵉ siècle que les États‑nations qu’elle prétend chapeauter. Ainsi, la « préhistoire » impériale demeure bien vivante sous la surface d’une Europe que l’on croit désormais organisée, une fois pour toutes, en nations unilingues et souveraines.

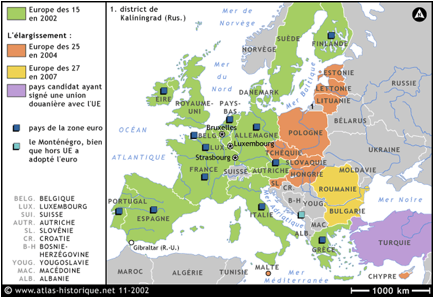

La chute de l’URSS, officialisée le 25 décembre 1991, parachève l’érosion d’un pouvoir impérial déjà profondément miné par la « révolution de velours » d’Europe centrale. Deux ans plus tôt, la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989) avait ouvert la voie à la réunification allemande ; un traité d’État‑à‑État, signé le 3 octobre 1990, réintégrait les cinq Länder orientaux dans la RFA et scellait la fin de la ligne Oder‑Neisse comme frontière définitive. Dans le même mouvement d’effondrement soviétique, les républiques baltes – Estonie, Lettonie, Lituanie – proclament dès 1990 leur souveraineté, puis obtiennent la reconnaissance internationale en 1991 ; elles renouent ainsi avec des indépendances éphémères vécues entre 1918 et 1940.

L’onde de choc se propage à l’intérieur même du « bloc de l’Est ». La Tchécoslovaquie, construite en 1918 sur le mythe d’une nation « tchécoslovaque », se dissout pacifiquement le 1ᵉʳ janvier 1993 – un « divorce de velours » qui témoigne de la persistance des identités tchèque et slovaque malgré quatre décennies de régime communiste. Plus à l’est, l’Ukraine, la Biélorussie (Belarus) et la Moldavie émergent comme États‑nations pour la première fois de leur histoire moderne ; la délimitation de leurs frontières extérieures, héritées de l’administration soviétique, lègue aussitôt des questions identitaires sensibles, qu’illustreront la Crimée (1992‑2014) ou le Donbass (depuis 2014).

Au sud‑est du continent, la désintégration de la Fédération yougoslave se révèle infiniment plus violente. Entre 1991 et 1999, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie‑Herzégovine, la Macédoine (aujourd’hui Macédoine du Nord), puis la Serbie‑Monténégro se séparent les unes après les autres, tandis que le Kosovo revendique – et obtient de facto – son autonomie sous protection de l’OTAN. Les sièges de Sarajevo, les massacres de Srebrenica (1995) et les bombardements de l’Alliance atlantique sur la Serbie (1999) imposent dans le vocabulaire politique la notion d’« épuration ethnique », consacrée par le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie.

Ainsi, la « nationalisation » de la carte européenne n’est pas l’aboutissement naturel d’un long processus historique ; elle s’opère, au contraire, par une série de ruptures, d’exodes forcés et d’interventions armées visant à faire coïncider peuple, territoire et souveraineté. Les traumatismes engendrés – mémoires d’occupation pour les Baltes, guerres civiles pour les Balkans, déplacement de frontières pour les Polonais, débat identitaire pour les Ukrainiens – constituent autant de sédiments politiques qui continuent de structurer la géopolitique européenne du XXIᵉ siècle.

Concept et débats – les mots pour le dire[modifier | modifier le wikicode]

Depuis la vague de décolonisation des années 1950‑1970, les historiens et les sciences sociales ont dû affûter leur vocabulaire pour décrire les recompositions politiques à l’œuvre. Trois termes dominent le débat : empire, nation et nationalité.

Empire désigne un ensemble politique hiérarchisé et multiethnique, tenu par un centre qui gouverne des périphéries hétérogènes. Qu’il s’agisse de l’URSS, de la Yougoslavie socialiste ou des derniers empires coloniaux européens, la logique impériale repose sur la coexistence – souvent contrainte – de plusieurs peuples, religions et langues au sein d’une structure étatique unique.

À l’inverse, la nation se pense comme une communauté unie par la conscience d’un destin commun. Au XIXᵉ siècle, cette conscience s’exprime d’abord en termes « ethno‑culturels » : langue, folklore, religion. Dans les États composites comme la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie de Tito, les constitutions reconnaissent officiellement cette pluralité (Slovaques, Croates, Serbes, etc.) tout en cherchant, par l’école ou l’armée, à bâtir une identité civique supérieure. Tito y parvient temporairement ; pourtant, après 1991, les anciennes dénominations nationales se muent en bannières de guerre : l’ethnie redevient le levier de la souveraineté.

La nationalité, enfin, oscille entre deux acceptions. Dans le droit contemporain, c’est un statut juridique : être citoyen d’un État, posséder un passeport. Mais dans la langue politique du XIXᵉ siècle, « nationalité » renvoie à une appartenance culturelle, souvent chargée d’émotion. D’où les malentendus : un habitant de Trieste, ville passée sept fois de main entre 1918 et 1954, pouvait conserver la même langue maternelle mais changer de nationalité juridique à chaque signature de traité sans jamais quitter sa rue ; pour lui la « patrie » se confond davantage avec le quartier qu’avec l’appareil d’État.

Lorsque les deux dimensions – communauté culturelle et citoyenneté juridique – coïncident, on parle d’État‑nation. Le concept est une construction savante ; il ne se réalise que par une intense action publique : unification scolaire (langue officielle), contrôle des migrations intérieures, symboles partagés (drapeau, hymne). La Pologne ou la Finlande de l’entre‑deux‑guerres illustrent cette symbiose, tandis que l’Empire austro‑hongrois ou la Bosnie des années 1990 montrent ce qui se produit lorsque l’État demeure multinational.

Sous cet angle, les catégories peuple, race et ethnie reflètent l’ambivalence du nationalisme. Dans sa phase libérale et progressiste (Italie, Grèce, Pologne de 1848), il sert à affranchir des populations dominées par des régimes autocratiques. Mais à partir des années 1880, la vulgate pseudo‑scientifique de la race biologise la nation ; elle nourrit des idéologies xénophobes qui culminent avec les totalitarismes du XXᵉ siècle, puis ressurgissent dans les épurations ethniques d’ex‑Yougoslavie.

Reconnaître cette histoire permet d’éviter les pièges d’un vocabulaire piégé : derrière chaque mot se cache un conflit de sens entre l’usage militant des acteurs et l’usage analytique des chercheurs. Clarifier ces sens, c’est doter l’étude du nationalisme d’outils précis pour comprendre les passions politiques d’hier… et, encore, celles d’aujourd’hui.

Évolution des conceptions de la nation au XVIIIème et XIXème siècle[modifier | modifier le wikicode]

La conception libérale ou civique[modifier | modifier le wikicode]

La conception « libérale » ou « civique » de la nation naît des Lumières : le corps politique n’est plus patrimoine d’un monarque, mais émanation du peuple souverain. Rousseau en fournit la clef : « Tout homme étant né libre … nul ne peut l’assujettir sans son aveu ». Autrement dit, l’appartenance nationale relève d’un consentement individuel qui, agrégé, fonde une volonté collective.

La Révolution française fait de ce principe une pratique. En 1789, 5 % seulement des habitants parlent le français standard ; l’Assemblée voit dans l’école, l’armée et la diffusion d’une langue commune les instruments d’une « nation une et indivisible ». La citoyenneté découle désormais d’une adhésion à des droits et à un projet politique, non d’une souche ethnique.

Après l’épreuve de la Commune, Ernest Renan formule en 1882 la version la plus célèbre de ce modèle : la nation est « un plébiscite de tous les jours ». Elle suppose la mémoire partagée d’un passé – que Renan qualifie de « souvenirs en commun » – et la volonté de construire un avenir ensemble. La décision d’« être Français » relève donc d’un acte civique renouvelé : c’est moins le sol, la race ou la langue qui fondent l’unité que la participation consciente à un récit et à des institutions.

Cette dimension élective a des prolongements concrets. Au XIXᵉ siècle, les référendums d’annexion (Nice et Savoie en 1860, Alsace‑Lorraine en 1871/1919) cristallisent des tensions : là où une population refuse de « voter » son appartenance, la légitimité nationale vacille. Aujourd’hui encore, la naturalisation ou le droit du sol prolongent cette logique de choix ; ils rappellent qu’on « devient » citoyen autant qu’on « naît » citoyen.

Si la France incarne emblématiquement cette nation civique, le principe n’est pas exclusivement français : les États‑Unis, le Canada ou, plus récemment, l’Afrique du Sud post‑apartheid fondent également la citoyenneté sur l’adhésion à un projet constitutionnel plutôt que sur l’homogénéité ethnique. Partout, la question demeure : comment concilier la libre adhésion des individus et la cohésion d’une mémoire collective ? C’est le défi permanent de toute nation libérale.

Les conceptions culturelles et ethniques[modifier | modifier le wikicode]

Les conceptions culturelles et ethniques de la nation s’ancrent dans l’idée qu’un groupe humain forme une communauté naturelle parce qu’il partage une langue, des coutumes ou une filiation supposée commune. Cette définition séduit par sa simplicité, mais elle se révèle vite dangereuse : elle transforme l’identité en essence et efface la pluralité interne des sociétés. Être « allemand » reviendrait, dans cette logique, à participer d’une germanité pré‑politique ; peu importe qu’on vive à Hambourg, à Vienne ou à Bâle, la langue ferait foi. Or, précisément parce que les États allemands du XVIIIᵉ siècle étaient morcelés et dépourvus d’un centre politique unique, les élites intellectuelles ont cherché dans la culture un substitut d’unité : Johann Gottfried Herder élabore la notion de Volksgeist, « l’esprit du peuple », censé se manifester dans la langue populaire et les chants folkloriques ; les frères Grimm codifient la grammaire et collectent les contes pour donner chair à ce Volksgeist ; Arndt ou Fichte transforment cette quête érudite en programme politique. La Suisse alémanique, l’Alsace ou le Schleswig danois sont dès lors intégrés, symboliquement, dans la « patrie linguistique » allemande, dévoilant le problème central : où s’arrêtent les frontières d’une nation définie par le seul idiome ?

D’autres mouvements du XIXᵉ siècle ont suivi la même pente. Le mégalo‑hélénisme rêvait d’une « Grande Grèce » s’étendant à toutes les terres où persistait l’orthodoxie grecque ou un parler hellénophone ; le pan‑germanisme, le pan‑slavisme ou, plus tard, le pan‑turquisme projetaient des entités sans limites politiques stables, fondées sur la langue ou la religion. De tels nationalismes se veulent « naturels », mais leur plasticité territoriale les rend intrinsèquement expansionnistes : chaque minorité linguistique à l’étranger devient un argument pour réclamer un « retour au foyer ». Dans les Balkans, cette logique nourrit la concurrence des irrédentismes et prépare les guerres du tournant XXᵉ siècle.

Le lien entre littérature, linguistique et nation n’est pas propre au monde germanique. Anne‑Marie Thiesse a montré comment les intellectuels serbes, tchèques ou finlandais ont inventé ou normalisé une langue écrite pour forger un sentiment national : Vuk Karadžić simplifie et « purifie » le serbe ; Dobrovský et Šafařík ressuscitent le tchèque ; Lönnrot compile le Kalevala pour doter la Finlande d’une épopée fondatrice. Dans chaque cas, la littérature précède l’État : l’« imaginaire partagé » construit la nation avant que celle‑ci n’accède à la souveraineté.

En politique, ces deux visions – celle d’une nation choisie et celle d’une nation héritée – cohabitent, se mêlent ou s’affrontent. La nation « libérale », fondée sur le consentement civique, peut dégénérer en exclusion dès qu’elle s’arrime à une culture dominante ; à l’inverse, la nation « culturelle » peut se démocratiser lorsqu’elle accepte l’adhésion de nouveaux venus. Comprendre ces tensions est indispensable pour saisir la puissance – et l’ambivalence – du nationalisme dans l’histoire européenne : moteur d’émancipation lorsqu’il libère de vieux empires, il devient force de violence lorsqu’il prétend homogénéiser des sociétés complexes au nom d’une identité unique.