La alteridad en las relaciones internacionales

La cuestión de la alteridad es la cuestión del otro. La constitución de las posibilidades es cuando pensamos en cuestiones de alteridad, pensamos en cómo podemos hacer posibles ciertas acciones. La manera en que representamos a alguien definirá cómo interactuamos. Cómo en las relaciones internacionales, en la disciplina, se pueden tener diferentes perspectivas sobre lo que significa la identidad. Intentaremos comprender el valor añadido de los análisis denominados "post". La cuestión de la acción está ligada a la cuestión de la representación de lo que puede describirse aquí como un "límite". Veremos cómo la producción de fronteras se vincula con la cuestión de la identidad, abriendo dos perspectivas: la dimensión política y la dimensión ética.

Constitución de las posibilidades

Identidades y Relaciones Internacionales (constructivismo)

La identidad es un tema amplio que incluye a Brubaker y Cooper en su artículo Beyond identity[1].

Debemos centrarnos en cómo, en la disciplina de las relaciones internacionales, se nos ha llevado a reflexionar sobre esta cuestión.

Se pueden distinguir dos tipos de identidades, refiriéndose a dos categorías espaciales centrales en las relaciones internacionales, a saber, la identidad encarnado y la identidad social. Son conceptos espaciales que reproducen la visión de que hay un interior y un exterior. Con la identidad nacional, hay algo dentro que permite definir una nacionalidad. Uno de los elementos clave es que hay una tendencia a cosificar algo, es decir, cuando hablamos de algo creamos un objeto. Puede haber varias consideraciones al definir la identidad nacional.

Como Walker mostró en Inside/Outside: International Relations as Political Theory

en 1993, hay una cierta reproducción de lo que es el Estado y el establecimiento de un espacio internacional de relaciones entre Estados que son estructuras auto-organizadas que definen a una entidad como distinta. Cuando pensamos en las relaciones internacionales, el Estado se convierte en la unidad de la convención, que es un cierto límite que define un interior y un exterior. Sin embargo, existen procedimientos que definen al Estado más allá de las fronteras. Por lo tanto, los Estados son considerados como las unidades convencionales de un lugar.

Para Wendt en Social Theory of International Politics,

La identidad corporativa son los significados que un actor se atribuye a sí mismo en relación con otro. En cuanto a las relaciones internacionales, no nos interesará cómo la identidad nacional ha llegado a ser lo que es. Sobre todo, significa afirmar que no hay influencia externa sobre lo que es la identidad nacional. Mirar la identidad de manera presocial es protegerla de cualquier influencia interna o externa. Las perspectivas "post" están ahí para romper esta idea.

Cuando se trata de la identidad social, para Wendt en Collective Identity Formation and the International State, estos son los significados que un actor se atribuye a sí mismo en relación con otro. Es el tipo de interacción, es decir, la relación que tenemos con otra persona como pensando en nosotros mismos en términos de gran poder en términos de relaciones sociales, es sólo una identidad que daremos a la que otra persona responderá o no y que se constituye socialmente a través de las interacciones.

Concepciones presociales

Si tomamos el ejemplo de la paz democrática, las democracias no se hacen la guerra entre sí, pero eso no significa que las democracias sean más pacifistas. Debido a que las democracias tienen una identidad específica, la consecuencia es que los tipos de relaciones que tendrán entre sí son pacíficas. El límite es fuerte y las interacciones se detienen en el límite de la otra identidad. Se basa en la idea de calidad intrínseca específica de un estado. Las interacciones no influyen en la visión presocial.

Concepciones "social"

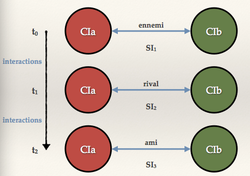

Con el modelo constructivista, nos encontramos en la misma configuración donde la identidad encarnado está protegida de lo que sucede afuera, pero nos damos cuenta de que hay una cierta temporalidad. Cuantos más tipos de interacciones haya, más tendrán una cierta forma, más cambiaremos la relación que tenemos con otro.

Si partimos de una primera interacción donde las identidades son enemigas, en una situación de anarquía el momento t0 es el Estado de la naturaleza. Hay una serie de interacciones que cambiarán la identidad social de una situación de identidad social a una situación de rivalidad. Después de otra serie de interacciones, surge una tercera situación que puede ser amistosa.

La interacción social es la condición para la posibilidad de acción. La evolución en el tiempo es a través de la identidad social. Podemos hacer dos críticas importantes a esta visión de las cosas que conducen a la producción de alteridad no sólo para entender esta producción como tal, sino también cómo puede llevarnos a entender este tipo de acción.

Existe la idea de un tiempo t0. A menudo tomamos como ejemplo el descubrimiento de las Américas que llevará a europeos y amerindios a la interacción. Este tiempo t0 es posible porque se asume que la identidad encarnado es fija. Los estudios demuestran que los españoles tenían una representación de la alteridad que los llevó a actuar en base a la forma en que los españoles representaban a judíos y musulmanes durante la reconquista de la Península Ibérica. Protegemos la idea de que la identidad nacional es un hecho. Nos damos cuenta de que esta idea es difícil de mantener empíricamente, algo más está sucediendo.

Westphalian deferral

Hay un proceso de representación de la alteridad que explica por qué hemos tenido que actuar interna y externamente.

En International Relations and the Problem of Difference, Inayatullah y Blaney definen el aplazamiento wesfantiliano como « The bounded political community constructs (and is constructed by) others both within and beyond its boundaries. The other lurks as a perpetual threat in the form of other states, foreign groups, imported goods, and alien ideas, and as difference within, vitiating the presumed but rarely, if ever, achieved ‘sameness.’ Internal others are managed or governed by some combination of hierarchy, eradication by assimilation or expulsion, and tolerance. External others are left to suffer or prosper according to their own means, interdicted at border crossings, balanced and deterred, or, in appropriate cases, subjected to coercion or conquest. »

Estamos cambiando de perspectiva asumiendo que algo está sucediendo dentro de los Estados. Para entender la identidad encarnado, es necesario entender los fenómenos que ocurren en su interior. Para entender la constitución de una identidad interna, es necesario entender la constitución del principio de alteridad.

Para poder producir un estado, la idea natural de que el estado es algo protegido del exterior se extinguirá y nos centraremos en producir amenazas desde el exterior. Siempre vamos a hablar de que el interior es homogéneo. Asumiremos que lo que sucede dentro está en el mismo dominio. La alteridad ocurre fuera, es la relación con los que están fuera no reconociendo la producción del yo internamente, pero sobre todo es limitar la relación con el otro externo. Es también el hecho de que asumimos que la relación con el otro no puede tener un efecto en nosotros.

También está la idea de crear jerarquías. Esta es la situación en la que lo que se hace en las relaciones internacionales se hace fuera. Se trata de mostrar hasta qué punto los enfoques de las relaciones internacionales llevan a la opinión de que ciertos fenómenos están vinculados a las relaciones internacionales.

Más allá del modelo constructivista

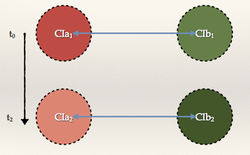

La frontera entre lo interno y lo externo es ahora porosa, los fenómenos de interacción que se limitaban a la producción de identidades sociales mantendrán que puede ser necesario entender los efectos dentro de los Estados, pero sobre todo es necesario entender que dentro de esas identidades hay procesos a los que debemos prestar atención. Es un modelo complejo que dice que para entender estas ideas corporativizadas, es necesario entender tanto cómo se posicionan estas articulaciones como cómo se articulan con fenómenos externos a ellas.

Nos damos cuenta de que con el tiempo, habrá una identidad corporativa que evolucionará. No es sólo un vínculo temporal, puede haber varias articulaciones de varias identidades. Es una reflexión en la que intentamos abrir la caja de Pandora de las relaciones internacionales, que es la distinción entre lo interno y lo externo.

Es difícil dar cuenta de la diversidad de los autores constructivistas, pero se pueden plantear algunos enfoques de manera eurística para entender algunas posiciones teóricas.

Del constructivismo a las denominadas perspectivas "post"

Los constructivistas toman el estado como base la mayor parte del tiempo asumiendo que el estado es una unidad que realmente no será cuestionada. Las perspectivas "post" se centran en la producción interna, lo que no suele ser el caso de los enfoques constructivistas. Los constructivistas no están interesados en la cuestión de cómo, sino en la identidad social y su cambio en el contexto de las relaciones internacionales. Las perspectivas "post" se centrarán en comprender por qué.

Esto es lo que John Agnew llamó la trampa territorial en The territorial trap : the geographical assumptions of international relations theory, es la idea de que las perspectivas "post" territorializarán identidades nacionales que pueden ser movimientos sociales, un caso puramente interno y doméstico. Se trata de una perspectiva antifundamentalista que no asume que existen entidades naturales que forman la base de las relaciones internacionales. Pensar las relaciones internacionales a través de los individuos es tan legítimo como pensar a través de los Estados.

Es la problematización de lo no problemático. Autores como Friedman no buscan problematizar. Las relaciones internacionales como disciplina, su gran fuerza es precisamente poner las cosas en movimiento sin realmente problematizarlas. Las perspectivas "post-" buscan entender, por ejemplo, el surgimiento del Estado como articulación específica, qué es la soberanía. A menudo estos hallazgos se presentan sin pensarlo.

También hay un nuevo registro de la política. Por ejemplo, la normalidad es la capacidad de dar sentido a la realidad. Con Doty en Foreign Policy as Social Construction: a Post-Positivist Analysis of U.S. Counterinsurgency Policy in the Philippines, la performatividad es la idea de que al decir algo se crea la realidad social. Cuando un cierto número de actores se definen, crean una realidad.

Cox en Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory identificó una tensión entre la teoría de la resolución de problemas y la teoría crítica. La resolución de problemas toma el mundo tal como lo está explicando y entendiendo. No hay idea de por qué el mundo se ha convertido en tal o cual cosa. Otros enfoques muestran que es igualmente fundamental entender cómo este mundo llegó a ser lo que es. También significa pensar que el mundo puede ser diferente. Si el mundo refleja nuestros discursos y prácticas, el mundo puede cambiar. A partir de ahí, entramos en una cuestión ética. Las perspectivas plantean la cuestión de la producción del otro y las condiciones éticas que ello implica.

La cuestión del límite

En inglés, limit significa "border". La primera pregunta es cómo se produce el límite. A menudo la producción de límites ocurre a través del discurso moral o político. El límite incluye y excluye al mismo tiempo. Cuando incluimos y excluimos, creamos un orden social que articula ciertas visiones. Por ejemplo, el aplazamiento de Westfalia es la creación de una orden soberana. Otros Estados serán juzgados en esta dimensión. También produce matices. Las perspectivas "post" buscan analizar el proceso y cómo se articulan los límites para entender cómo son posibles ciertas acciones.

Devetak en el Postmodernismo plantea varias preguntas tales como: ¿cómo se constituyen las fronteras, qué estatus moral y político se les da, cómo incluyen y excluyen simultáneamente, cómo producen orden y violencia simultáneamente? Estas preguntas tienen una fuerza analítica.

En Foreign Policy as Social Construction: a Post-Positivist Analysis of U.S. Counterinsurgency Policy in the Philippines se examina "cómo se produce el significado y cómo se vincula con diversos sujetos/objetos sociales, constituyendo así disposiciones interpretativas particulares que crean algunas posibilidades y cierran otras", al afirmar que "el poder crea patrones[particulares] de subjetividad y disposiciones interpretativas". Al representar un objeto u otro, de cierta manera, hacemos posible tomar ciertas acciones con respecto a ese objeto o persona.

Es fundamental entender cómo se produce el sentido, si decimos cosas positivas, negativas, cómo priorizamos. Está problematizando lo que generalmente no se intenta en otros enfoques de las relaciones internacionales.

Del límite a la cuestión de la identidad

En Postmodernism publicado en 2005, Devetak plantea algunas cuestiones analíticas, en particular al preguntarse cómo, a través de qué prácticas y representaciones políticas, se establecen los límites.

Por ejemplo, hay una tendencia a pensar en la ciudadanía como un estatus formal que crea una relación vertical con el Estado. Si estás interesado de una manera clásica no crítica, todo es cuestión de estatus, eres ciudadano o no lo eres. La dimensión internacional es que hay dimensiones de la circulación de conocimientos e ideas que admitirán que la ciudadanía no es sólo un debate sobre lo interno y lo externo.

Pero también debemos mirar a la ciudadanía más allá de una cuestión institucional que plantea la cuestión de cómo se construyó una concepción de la identidad territorialmente definida en oposición a una Otra Amenaza?

La visión culturalista dirá que pertenecemos a un estado o nación, por ejemplo, Benedict Anderson habla de una comunidad imaginaria. Para entender las instituciones internacionales como una comunidad imaginaria, uno debe mezclarse en una relación para ser otro.

La dimensión política

Para Chantal Mouffe en On the Political, « La política está vinculada a los actos de las instituciones hegemónicas. Es en este sentido en el que podemos diferenciar entre cuestiones sociales y políticas. Lo social es el lugar de las prácticas sedimentadas, es decir, prácticas que ocultan los actos que se originan en su institución política contingente y que no son cuestionadas (dadas por sentadas), como si fueran fundadas por ellos mismos. Las cosas siempre pueden ser diferentes, por lo que cualquier orden está ligado a la exclusión de otros posibles. Es en este sentido que este orden puede ser llamado "político" porque es la expresión de una estructura particular de relaciones de poder ».

La institución hegemónica significa que simplemente decimos que una institución tiene más peso que las otras. No nos planteamos la cuestión del surgimiento de normas, de dónde vienen en términos políticos, buscamos lugares sociales, la gente dice ciertas cosas. Cuando presentamos algo, excluimos algo más, es excluir una posible en el marco de las estructuras de poder.

La dimensión ética

La dimensión política está vinculada a la cuestión ética. Cuando producimos otro, nos producimos a nosotros mismos. Si el Otro es una parte constituyente del yo, ¿no hay una cuestión ética que emerge?

Para Derian en Derian en Post-Theory: The Eternal Return of Ethics in International Relations, « La ética comienza con el reconocimiento de la necesidad del Otro, la necesidad del reconocimiento del Otro. La ética, por lo tanto, parte de una interdependencia entre la preocupación por el otro y responsabilité́ hacia el otro; una interdependencia que no puede separarse del pluralismo y del relativismo de las múltiples identidades ».

Con la noción de "cuidado", la preocupación del otro es que lo trataremos como una especie de alter-ego, es diferente, pero al mismo tiempo al mismo nivel. Si no estamos en una situación de reconocimiento mutuo, entonces no estamos en una construcción ética. En gran parte, las relaciones internacionales son la negación de la situación ética. Los constructivistas en las relaciones internacionales, cuando habla de la construcción de normas y del efecto de las normas, no están interesados en el otro. Como dice Mooth, los constructivistas sólo se interesan por la construcción social, sólo se interesan por la mecánica de las cosas, mientras que las perspectivas "post" se interesan por las condiciones de producción de la alteridad.

Bilán

Los enfoques "post-" problematizarán lo no problemático y plantearán la cuestión de la formación, transformación y mantenimiento de las identidades. Por otro lado, hay un rechazo de todas las formas de esencialismo, sólo hay una serie de producciones y articulaciones. Hay un nuevo registro de la política para mostrar lo que "es" como resultado, las perspectivas "post" mostrarán estos debates.

Política exterior, representaciones de los demás, puntos de vista de uno mismo

Es necesario entender la lógica del razonamiento detrás de las perspectivas "post" y el lugar de la alteridad en estas perspectivas.

Relaciones de poder

Las cuatro formas de poder son una distinción clásica en la literatura de las ciencias sociales:

- A" tiene poder sobre "B" si logra que "B" haga algo que "B" no hubiera hecho de otra manera" (Dahl).

- A" tiene poder sobre "B" si puede evitar que "B" haga algo que "B" hubiera hecho de otra manera" (Bachrach y Baratz).

- "Si B actúa en contra de sus intereses objetivos y reales, entonces A tiene poder sobre B" Para Lukes, existe una falsa conciencia

- el poder no es una capacidad hacia otro, sino una relación co-constitutiva. El poder es una relación asimétrica. Cuando co-constituimos no es necesario imponer impuestos, pero hay formas de reapropiación, de invención.

El poder no sólo explica las acciones o creencias, sino la constitución de los sujetos. Las relaciones de poder "co-constituyen" temas y son omnipresentes

Para Connolly en Identity\Difference. Democratic Negotiations of Political Paradox, «

Se establece una identidad en relación con una serie de diferencias que han sido socialmente reconocidas. Estas diferencias son esenciales para la existencia de esta identidad. Si no existieran como diferencias, la identidad no podría existir en su especificidad y solidez [...] mantener una identidad [...] implica la conversión de ciertas diferencias en otra[alteridad], en un mal, o en uno de estos múltiples representantes. La identidad requiere que la diferencia sea y convierte la diferencia en otra[alteridad] para asegurar su propia certeza de ser [...] La identidad está en una relación compleja y política con las diferencias que busca arreglar ».

Existe la idea de que para concebirnos a nosotros mismos como unidos, homogéneos y necesarios, necesitamos diferencias. Es la idea de que estamos en una dimensión performativa, es decir, que para ser uno mismo, para encontrarse alrededor de una comunidad específica, habría que producir la diferencia, pero de una manera específica. Si nos fijamos en los procesos políticos, la autoproducción se produce cuando hay otro, que es la inversión del yo. Ya sea el yo o el otro, no hay gasolina. Al decir algo, producimos a otro, es la producción del yo y del otro. No hay identidad que tenga una certeza en sí misma.

El poder del lenguaje

La fuerza del lenguaje es producir algo a través del lenguaje que no es sólo lo que se dice, sino también lo que se escribe o se ve. El lenguaje no es personal ni privado, puede evolucionar bajo la influencia de otros individuos si aceptamos estos cambios. Por ejemplo, los grupos subordinados pueden recuperar el lenguaje y reinventarlo. El lenguaje se refiere a toda una serie de conceptos e ideas que producen subjetividades que no son simplemente formas de imposiciones, sino que también pueden ser formas de apropiación o de reinterpretación.

El lenguaje no refleja la realidad, pero la realidad, ya sea social o política, es el resultado del lenguaje. La distinción clásica de la Saussure es entre significado, significante y referente. Cuando hablamos de Estado, podemos preguntarnos sobre el referente porque el Estado no tiene realidad física. Todos los conceptos de las ciencias sociales son conceptos en los que no hay referentes. El lenguaje crea la realidad. La realidad social y política que nos rodea refleja la propiedad performativa del lenguaje. John Austin habla del lenguaje performativo con la idea de "speech act", es decir, cuando se dice algo, hay un efecto. El título de su libro es How to do things with words.

Decir algo crea una situación. Si las personas tienen la capacidad de decir algo, pueden crear ciertas situaciones.

El lenguaje es por lo tanto el reflejo de una dinámica de poder, es el vector de ella, porque surge la pregunta de quién tiene la capacidad de nombrar qué y cómo.

Para Bourdieu en Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action publicado en 1994[2], « al afirmar con autoridad lo que un ser, cosa o persona es en verdad (veredicto), en su legítima definición social, es decir, lo que se le permite ser, lo que tiene derecho a ser, el ser social que tiene derecho a reclamar, profesar, ejercer (en oposición al ejercicio ilegal), el Estado ejerce verdadero poder creativo [...] el Estado está[por lo tanto] en condiciones de imponer e inculcar estructuras cognitivas y evaluativas universalmente, a la escala de una determinada jurisdicción territorial, [...] y que es, por lo tanto, el fundamento [...] de un acuerdo tácito, prerreflexivo e inmediato sobre el significado del mundo, que está en el principio de experimentar el mundo como el mundo del sentido común [....]. ».

Bourdieu dice una cierta verdad. Aquellos que se atribuyan el mérito, las cosas presentes, sean los enunciadores de un discurso, presenten una cierta verdad. Foucault hablará de un "régimen de verdad", es decir, de crear cosmovisiones a las que otros se referirán. El estado tiene la capacidad de decir cuál es el estándar, de reproducir el sentido común. Ideología, el discurso es sentido común.

Le discours

Un « discours » n'est pas limité à des dimensions textuelles ou orales, cela peut être des éléments visuels comme des images, des couleurs, la mode ou gestuels comme des postures, interactions corporelles.

Dans The discursive construction of national identity de Wodak, de Cillia, Reisigl, et Liebhart, la coconstitution est lorsqu’il y a une « relation entre les actes discursifs et les situations, institutions et structures sociales dans lesquelles ils sont insérés: les contextes situationnels, institutionnels et sociaux façonnent et influencent le discours et, à leur tour, les discours influencent la réalité sociale et politique ».

Un discours est toujours contextualisé. Il y a des structures qui amènent à réfléchir, nous sommes socialisés à réfléchir au monde d’une certaine manière, mais la façon dont nous réfléchissons agit sur les structures. Les actes discursifs sont socialement constitutifs d'une multitude de manières. Le discours est à la source de la production et la construction de « conditions sociales particulières » comme, par exemple, les relations de genre, de classe, de « race », etc. La construction du discours est représentative de la construction de significations et de représentations ayant des effets du réel.

Les actes discursifs contribuent à la « restauration, la légitimation ou la relativisation d'un statu quo (ante) social ». Par exemple le discours de la non-prolifération nucléaire vient légitimer quelque chose qui préexiste qui n’est pas objectif en soi, mais pour le renforcer. Les discours sont « employés pour maintenir et reproduire le statu quo ». Un autre exemple est celui du discours contre l’homoparentalité ou le « right to protect ». Les discours peuvent aussi amener à des transformations qui peuvent être « efficace pour transformer, démanteler voir même détruire le statu quo ». Lorsqu’on parle de discours, on parle de la dimension qui chapeaute l’ensemble de nos croyances, de nos valeurs, ce qui les formes, mais aussi ce n’est pas seulement une vision structurelle et structuraliste où on adopterait de façon aveugle ce que la société nous dit car les discours et les valeurs peuvent changer.

La représentation

Pour Campbell dans Writing Security. United States Foreign Policy and the Politics of Identity, « les états-nations [sont] de manière inévitable des entités paradoxales qui ne possèdent pas d'identités prédiscursives et stables. ... En d'autres termes, les états ne sont jamais des entités finies; la tension entre les demandes de l'identité et les pratiques qui la constituent ne peuvent jamais être résolues pleinement, car la nature performative de l'identité ne peut jamais être complètement révélée. Ce paradoxe inhérent à leur existence met les états dans un besoin permanent de reproduction ... Si un état devait mettre un terme à ses pratiques de représentation, cela exposerait l'absence de fondations prédiscursives; la stasis signifierait la mort ».

Il n’y a pas de référent. Le sens commun est quelque chose auquel on ne réfléchit pas. Pour être une identité, il y a besoin de l’autre, c’est le rapport de production continuel dans un autre. Ce n’est pas dire qu’il n’y a pas une instrumentalité, mais en termes de production de l’identité, on va toujours être dans un rapport de constitution. La production de sens peut être liée à des réalités existentielles très concrètes, mais la production d’un groupe ne se produit qu’à travers des pratiques liées à un discours. L’enjeu éthique est que ces pratiques ne prennent pas la forme d’un « othering ».

Dichotomies

Généralement, si on sort du modèle éthique, on se retrouve confronté à des dichotomies. L’analyse de discours permet de les mettre en exergue montrant qu’il y a une évolution du mode des discours :

- civilisation/barbare

- moderne/traditionnel

- séculaire/religieux

- développé/sous-développé

- masculin/féminin

- parent/enfant

De la Politique Étrangère à la politique étrangère

Campbell dans Writing Security. United States Foreign Policy and the Politics of Identity fait la distinction entre la « Politique Étrangère » et la « politique étrangère ».

La « Politique Étrangère » est entendue comme la politique des États envers les autres États. Les relations internationales ont été produites dans l’idée que l’État-Nation est au centre de ces choses là. C’est ce que Inalatuya et Neei expliquent, qu’une autre compréhension de l’internationale passe par l’effacement de la production du soi et de l’autre en le rendant naturel produisant simplement un interne et un externe et que la politique étrangère est une interface entre l’interne et l’externe. En d’autres termes, c’est le reflet de la politique d’États envers d’autres États, une instance privilégiée dans le contexte de l'État-Nation moderne du rapport entre soi et autre dans le contexte du « Westphalian deferral ». Cependant, du point de vue « post », il s’agit d’une instance, parmi d'autres, où la politique estrangère est articulée.

Pour Campbell, la « politique étrangère » est « toute pratique de différentiation ou modalité d'exclusion ... constituant des objets en 'étranger' dans leur rapport à eux. ... la 'politique estrangère' [déploie] des pratiques représentationnelles servant de ressources pour dessiner les modalités d'interprétation pour faire face à de nouveaux exemples d'ambiguïté́ et de contingence ». Si on prend l’origine du terme « politique étrangère » cela qualifie le rapport vis-à-vis d’un autre. C’est dans l’analyse en tant qu’État-Nation que la « Politique Étrangère » est devenue le sens commun en relations internationales. Les relations internationales sont des pratiques de production de l’altérité, ce sont des pratiques de dominations vis-à-vis des autres qui sont là afin de justifier un certain ordre social et politique international qui se cache derrière la « Politique Étrangère ».

La politique étrangère

Dans Writing Security. United States Foreign Policy and the Politics of Identity, Campbell dit « Notre compréhension de la politique étrangère se déplace d'une focalisation sur les relations entre états prenant place d'un côté ou de l'autre de [limites] a-historiques, figées et d'ores et déjà fournies à une focalisation sur l'établissement des [limites] qui constituent, de manière parallèle et simultanée, létat' et le 'système international'. ... En d'autres termes, la politique étrangère est une 'forme spécifique de performance politique produisant des [limites]’ ».

Ce qui intéresse ces perspectives est de comprendre comment ces limites sont produites, comment l’État-nation à commencé à s’être produit de façon économique, raciale ou encore genrée. Cela nous amène à savoir quelles sont les conditions de possibilité ou d’impossibilité d’être quelqu’un ou quelque chose produit au niveau international.

On passe de « politique étrangère » à « Politique Étrangère » dans un rapport de production à l’autre. C’est l’idée d’inclusion et d’exclusion. Pour Campbell la « politique étrangère » est la politique continue de constitution d’une certaine identité du soi qui n’est pas remis en cause pouvant passer par une dimension subtile. Le discours produit par la société dominante à des effets sur les populations subalternes.

Bilan

Nous avons mis en exergue des logiques de l'action à la logique de la représentation, d’autre part, le les dichotomies ont un poids sur les représentations que l’on peut avoir de l’autre. Ces dichotomies sont souvent très fortes et présentes. On a été mené à réfléchir au-delà̀ de la « trappe territoriale » même si le référent reste toujours l’État. La plupart des perspectives plus pertinentes sur la globalisation sont des perspectives où l’État est reconfiguré, il se transforme dans ses capacités. Il s’agit de réfléchir au-delà de l’internet et de l’externe. La production de significations sont des discours globaux.

Annexes

Bibliographie

- Agnew, J. (1994). The territorial trap: the geographical assumptions of international relations theory. Review of International Political Economy, 1(1), 53–80.

- Barras, A. & Guillaume X. (2013). The safety of authenticity: Ali Kebab or an exploration in the contemporaneity of foreignness and the self’s post-colonial imaginary. European Journal of Cultural Studies 16(3), pp. 310-328.

- Belsey, C. (2002). Postructuralism. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.! Bourdieu, P. (1994). Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action. Paris: Seuil.!

- Campbell, D. (1993). Writing Security. United States Foreign Policy and the Politics of Identity. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Connolly, W. E. (1991). Identity\Difference. Democratic Negotiations of Political Paradox. Ithaca: Cornell University Press.

- Cox, R. W. (1981). Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory. Millennium: Journal of International Studies, 10(2), 126–155.

- Der Derian, J. (1997). Post-Theory: The Eternal Return of Ethics in International Relations. in Michael W. Doyle and G. John Ikenberry (eds.) New Thinking in International Relations Theory. Boulder, CO: Westview Press, 54–76.

- Devetak, R. (2005). Postmodernism. in Scott Burchill et al. (eds.) Theories of International Relations. Houndmills: Palgrave Macmillan, 161–187.

- Digeser, P. (1992). The fourth face of power. The Journal of Politics, 54(4), 977–1007.

- Doty, R. (1993). Foreign Policy as Social Construction: a Post-Positivist Analysis of U.S. Counterinsurgency Policy in the Philippines. International Studies Quarterly 37 (3): 297–320.

- Howarth, D. (2000). Discourse. Buckingham: Open University Press.!

- Inayatullah, N. et D. Blaney (2004). International Relations and the Problem of Difference. London: Routledge.

- Mouffe, C. (2005). On the Political. London: Routledge.

- Walker, R. B. J. (1993). Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

- Wendt, A. (1994). Collective Identity Formation and the International State. American Political Science Review, 88(2), 384–396.

- Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

- Wodak, R., de Cillia, R., Reisigl, M., & Liebhart, K. (2009). The discursive construction of national identity. 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press.