L’apogée du nationalisme ethnique : 1933 – 1947

La période 1933–1947 s’inscrit dans une séquence historique qui excède le seul cadre de la Seconde Guerre mondiale, mais dont le centre de gravité se situe dans l’affirmation et l’expansion de régimes totalitaires. L’Allemagne hitlérienne et l’Union soviétique stalinienne constituent les deux pôles majeurs de cette dynamique, chacun remettant en cause, par ses orientations politiques et ses ambitions territoriales, l’ordre international issu des traités de Paris de 1919 et garanti par la Société des Nations. Cet ordre, déjà fragilisé par les tensions économiques et sociales de l’entre-deux-guerres, sera progressivement érodé, puis brisé, par l’action des gouvernements autoritaires, jusqu’à précipiter le continent dans un conflit d’ampleur mondiale.

Cette phase s’inscrit dans un continuum qui remonte au XIXe siècle, lorsque le nationalisme s’est affirmé comme principe directeur de la construction des États-nations en Europe. La volonté de faire coïncider l’État avec une communauté perçue comme homogène sur les plans linguistique, culturel et historique a façonné durablement la carte politique européenne. Ce projet s’est heurté à la complexité des réalités ethniques et culturelles, particulièrement dans les empires multinationaux, mais également dans les jeunes États issus de la Première Guerre mondiale. Ces derniers ont dû affronter, à leur tour, une série de contentieux frontaliers, de tensions avec des minorités nationales et de conflits avec un ordre international jugé contraignant ou injuste.

Dans ce contexte, les années 1930 voient s’intensifier la confrontation entre l’idéal nationaliste — celui d’une souveraineté politique fondée sur l’unité d’un peuple — et les logiques impérialistes ou idéologiques qui transcendent les frontières nationales. Si certains mouvements cherchent à parachever l’unité nationale inachevée ou à corriger les « injustices » perçues des traités de l’après-1918, d’autres ambitionnent de remodeler l’Europe sur des bases raciales, rejetant les principes mêmes sur lesquels reposait le modèle de l’État-nation. C’est cette tension entre continuité historique et rupture idéologique qui rend compte, en partie, de la radicalisation politique de l’époque et des bouleversements territoriaux qui s’ensuivront.

Nationalisme et redéfinition des frontières[modifier | modifier le wikicode]

L’un des tournants idéologiques majeurs de l’après-Première Guerre mondiale est la reconnaissance, dans les Quatorze Points du président Woodrow Wilson, du principe d’autodétermination des peuples. Ce principe, en théorie destiné à favoriser la stabilité et à réduire les tensions interétatiques, posait le droit de chaque communauté nationale à disposer d’elle-même et, si nécessaire, à constituer son propre État. Dans les faits, son application s’est révélée sélective et inégale : certains peuples obtiennent une souveraineté pleine et entière, tandis que d’autres restent intégrés à des entités politiques plus vastes, ou voient leurs aspirations contrariées par les intérêts stratégiques des grandes puissances. Cette asymétrie alimente rapidement un climat de ressentiment et de contestation, notamment dans les zones frontalières ou multiethniques.

C’est dans ce terreau que s’enracinent, dans les années 1920 et 1930, les revendications nationalistes qui serviront de levier à des régimes autoritaires. L’extrémisme raciste, le revanchisme territorial, le nationalisme exacerbé et la xénophobie trouvent dans ces frustrations un puissant moteur politique. Les ambitions de remodeler l’Europe, non plus seulement en fonction des frontières étatiques héritées des traités, mais selon des critères raciaux ou culturels exclusifs, prennent une ampleur inédite. La question centrale demeure : dans quelle mesure ces idéologies de conquête et de purification peuvent-elles être considérées comme une extension du nationalisme traditionnel, et à partir de quel point marquent-elles une rupture radicale avec lui ?

Le cas allemand illustre parfaitement cette ambiguïté. Adolf Hitler et d’autres dirigeants fascistes parviennent à capter les frustrations nées de la défaite de 1918, des réparations imposées par le traité de Versailles, de l’instabilité politique et de la crise économique. En Allemagne, le succès électoral du parti nazi ne s’explique pas seulement par l’adhésion au programme doctrinal du national-socialisme, mais aussi par sa capacité à fédérer des segments très divers de l’électorat. Conservateurs, monarchistes, traditionalistes et nationalistes modérés voient en Hitler le défenseur résolu des intérêts allemands et l’homme capable de restaurer la puissance et la dignité nationales, même sans partager l’intégralité de l’idéologie nazie. La propagande du parti, habilement construite, synthétise un discours nationaliste classique (récupération des territoires perdus, unité du peuple, restauration de l’armée) avec des éléments plus radicaux de hiérarchisation raciale et de mission impériale.

Toutefois, la dynamique qui se déploie jusqu’en 1945 dépasse la simple intensification du nationalisme. Si ce dernier constitue un point de départ et un réservoir de légitimité, l’idéologie nazie franchit une étape qualitative en transformant le projet national en projet racial global. L’occupation et la répression des peuples conquis ne répondent plus uniquement à des logiques de domination politique ou de sécurisation frontalière, mais à un dessein structuré d’ingénierie démographique et de hiérarchisation biologique des populations européennes. Les génocides, les déportations et les déplacements forcés qui jalonnent la période ne peuvent donc être compris uniquement comme une « montée en intensité » du nationalisme : ils s’inscrivent dans un projet d’ordre nouveau où l’État-nation devient un simple instrument au service d’une utopie raciale, et où les frontières ne sont plus que des lignes temporaires, appelées à disparaître dans un espace impérial homogénéisé par la contrainte et l’exclusion.

Les fondements idéologiques et conceptuels[modifier | modifier le wikicode]

L’étude de la politique étrangère et intérieure du IIIᵉ Reich révèle un point d’inflexion majeur : le moment où l’entreprise nazie cesse de s’inscrire dans le cadre d’un projet strictement national ou racial pour devenir la matrice d’un ordre racial global, pensé au-delà des frontières de l’État-nation. En cas de victoire, le Reich hitlérien n’aurait pas été un État national homogène au sens classique, mais une construction impériale multiethnique soumise à la domination d’une élite définie comme « race nordique » supérieure. Dans cette perspective, les régimes fascistes et nationalistes radicaux du XXᵉ siècle en viennent à détruire les fondations mêmes du nationalisme, en substituant à l’idéal d’autodétermination des peuples un projet d’ingénierie démographique et de hiérarchisation biologique à l’échelle continentale.

Le tournant idéologique de l’entre-deux-guerres se lit aussi dans l’évolution du vocabulaire politique. Les notions d’« État-nation », de « race » et de « peuple » changent de signification, passant d’une référence essentiellement politique et culturelle à une vision où la biologie et l’hérédité deviennent des critères centraux de définition et de légitimité. Cette transformation conceptuelle accompagne l’essor des doctrines racistes et leur intégration dans les programmes de gouvernance autoritaire.

Race et racialisation

Au XIXᵉ siècle, le mot « race » est souvent employé comme synonyme de « nation » pour désigner des populations perçues comme partageant une origine commune. Ce n’est pas encore un racisme « scientifique » au sens qu’il prendra au XXᵉ siècle, mais une manière de catégoriser les peuples à partir d’éléments historiques, culturels ou linguistiques. Toutefois, avec le développement des théories raciales, ce terme s’imprègne progressivement de hiérarchies biologiques supposées, associant des traits de caractère, des aptitudes et des destins collectifs à l’appartenance raciale.

Ce glissement trouve ses racines dans l’idéologie coloniale du XIXᵉ siècle, qui établit des distinctions entre populations colonisées et colonisatrices pour justifier la domination impériale. Mais il s’étend aussi à d’autres contextes, y compris dans les débats sur les différences perçues entre hommes et femmes dans certains milieux scientifiques européens. L’« idée de race juive », quant à elle, est relativement récente. Elle se cristallise à la croisée des discours antisémites traditionnels et des débats sur le sionisme, où la notion de peuple juif est pensée en termes de nationalisme et d’État, mais rarement en termes raciaux avant l’appropriation nazie.

Dès les années 1920, ces constructions intellectuelles gagnent les milieux scientifiques — notamment la démographie et l’anthropologie — et sont reprises, amplifiées et radicalisées par les idéologues fascistes et nazis. Si le racisme biologique n’est pas au cœur de la doctrine de Mussolini, il occupe en revanche une place centrale dans la pensée hitlérienne, où il devient un fondement de l’action politique. Dans cette optique, le racisme ne se réduit pas à un préjugé : il devient un instrument de politique nationale et internationale, et un moteur de concurrence entre peuples, transformé en enjeu belliqueux par la propagande et les appareils d’État.

Ethnie et ethnicité

Le terme « ethnie » relève d’un usage scientifique visant à décrire des populations caractérisées par une origine commune, une langue, un territoire, et des structures sociales spécifiques. Initialement, il sert à nommer des groupes considérés comme « exotiques », souvent situés hors d’Europe et sans organisation étatique formelle. Bien que plus neutre que le concept de race, il n’est pas dépourvu de potentiel idéologique : il peut être mobilisé à des fins xénophobes ou nationalistes, notamment lorsqu’il sert à essentialiser des différences culturelles ou à légitimer des politiques de ségrégation.

Dans la pratique politique de l’entre-deux-guerres, le concept d’ethnie devient parfois un substitut plus « acceptable » au vocabulaire raciste, tout en conservant des usages discriminatoires.

Déplacements forcés

Parmi les outils de transformation démographique utilisés au XXᵉ siècle, le déplacement forcé occupe une place importante. Déjà pratiqué au lendemain de la Première Guerre mondiale, il ne s’agit pas de migrations volontaires mais d’expulsions de groupes entiers, ordonnées et encadrées par l’appareil d’État et l’armée. Ces déplacements visent souvent à homogénéiser la composition nationale d’un territoire, à éliminer des minorités jugées indésirables ou à installer des populations considérées comme plus « loyales ».

« Nettoyage » ou « épuration » ethnique

Ces deux notions apparaissent dans les discours nationalistes dès le XIXᵉ siècle, notamment dans le contexte balkanique, marqué par de violents conflits intercommunautaires. Elles désignent des politiques visant à éliminer, par la contrainte ou la violence, la présence de groupes considérés comme étrangers à la nation. Si le vocabulaire connaît une résurgence dans les sciences sociales à la fin du XXᵉ siècle, c’est notamment à l’occasion des guerres de Yougoslavie, où l’expression « épuration ethnique » est utilisée pour qualifier les politiques serbes de déplacement forcé et de massacre. Les historiens et analystes appliquent rétrospectivement ce cadre interprétatif à des épisodes plus anciens, comme les expulsions massives de l’entre-deux-guerres.

Génocide

Le mot « génocide » est forgé pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l’impulsion de juristes comme Raphael Lemkin, pour décrire l’extermination systématique des populations juives par le régime nazi. Introduit en 1944, il entre dans le droit international avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’ONU en 1948. Utilisé lors des procès de Nuremberg, il s’impose comme catégorie juridique et politique nouvelle, destinée à qualifier les crimes visant à détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Longtemps, son usage reste limité, et il est souvent appliqué a posteriori à des événements antérieurs, comme le massacre des Arméniens en 1915. La qualification reste cependant sujette à débat, tant pour des raisons historiographiques que politiques, chaque reconnaissance s’inscrivant dans un contexte de mémoire, de diplomatie et de droit international.

Du nationalisme agressif au nouvel ordre racial[modifier | modifier le wikicode]

La trajectoire politique et militaire de l’Allemagne nazie illustre de manière exemplaire le passage d’un nationalisme radical — centré sur la restauration de la puissance et de l’unité nationales — à un projet idéologique bien plus ambitieux : la construction d’un ordre racial continental. Dans un premier temps, Hitler mobilise un discours ancré dans la logique wilsonienne de l’autodétermination, affirmant vouloir « protéger » ou « rapatrier » les populations germanophones vivant au-delà des frontières du Reich. Cette rhétorique trouve un large écho dans une société allemande marquée par la défaite de 1918, le ressentiment vis-à-vis du traité de Versailles et la crise économique mondiale.

Toutefois, à mesure que la puissance militaire et l’influence diplomatique du Reich se renforcent, ce nationalisme revendicatif se transforme en un programme d’expansion impériale fondé sur la hiérarchisation raciale. L’objectif n’est plus seulement de recomposer les frontières pour réunir un « peuple » dans un État-nation homogène, mais de remodeler l’Europe entière selon une vision où la souveraineté nationale est subordonnée à la domination biologique d’une prétendue « race supérieure ». Ce glissement idéologique marque une rupture profonde avec le nationalisme classique, en abolissant la finalité politique de l’État-nation au profit d’un projet hégémonique visant à restructurer l’ordre européen sur des bases raciales.

C’est cette transition — du nationalisme agressif à l’édification d’un nouvel ordre racial — que l’on peut observer à travers la succession d’initiatives diplomatiques, de coups de force territoriaux et de mesures de réorganisation démographique mises en œuvre par le régime nazi entre 1933 et 1939, prélude à la guerre totale et à la radicalisation exterminatrice des années suivantes.

L’exemple de l’Allemagne nazie[modifier | modifier le wikicode]

La consolidation du pouvoir hitlérien s’accompagne très tôt d’une stratégie méthodique visant à attiser le sentiment nationaliste offensif et à légitimer l’expansion territoriale. Cette orientation repose sur un double registre : d’un côté, une rhétorique de protection et de réunification des populations germanophones dispersées au-delà des frontières du Reich ; de l’autre, une mise en scène politique et diplomatique destinée à tester, puis repousser progressivement, les limites imposées par l’ordre international issu de 1919.

Dans ce cadre, Hitler recourt habilement au principe d’autodétermination formulé par le président Wilson après la Première Guerre mondiale. Il présente l’Allemagne comme le défenseur naturel des « communautés nationales » germanophones vivant sous domination étrangère, en affirmant vouloir corriger les « injustices » héritées du traité de Versailles. Ce discours, en apparence conforme aux idéaux wilsoniens, masque cependant une logique de puissance où l’intégration de ces populations n’est qu’une première étape d’un projet expansionniste plus vaste.

La stratégie hitlérienne est donc celle d’un « grignotage » territorial progressif : multiplier les revendications limitées, susceptibles d’apparaître légitimes aux yeux de l’opinion internationale, tout en renforçant la position militaire et diplomatique du Reich. Chaque succès, qu’il s’agisse du retrait de clauses contraignantes du traité ou de l’annexion de territoires germanophones, renforce la crédibilité interne du régime et son autorité externe, ouvrant la voie à des ambitions toujours plus larges. Ainsi, sous couvert de restaurer l’unité nationale, Hitler prépare en réalité la transition vers un ordre impérial et racial qui ne se limitera plus à la seule question des minorités allemandes.

Janvier 1933 – Prise du pouvoir et démantèlement de la République

En janvier 1933, la nomination d’Adolf Hitler à la chancellerie marque le début d’une transformation radicale du régime politique allemand. La République de Weimar, déjà fragilisée par l’instabilité politique et la crise économique, est rapidement vidée de ses mécanismes démocratiques. En quelques mois, par une combinaison de manœuvres légales, de violence politique et de propagande, le pouvoir se centralise entre les mains du Führer. Ce basculement crée le cadre institutionnel nécessaire à une politique étrangère agressive, libérée des contraintes parlementaires.

Octobre 1933 – Rupture avec la Société des Nations

Dès la fin de l’année 1933, l’Allemagne affirme sa volonté de rompre avec les structures multilatérales issues de l’après-1919. Le retrait de la Société des Nations n’est pas seulement un geste symbolique : il signifie le rejet des mécanismes de contrôle international et ouvre la voie à une diplomatie unilatérale, fondée sur le rapport de force. Cette décision met également à l’épreuve la capacité des démocraties occidentales à réagir ; leur absence de réponse ferme conforte Hitler dans sa stratégie.

Mars 1935 – Réarmement et violation ouverte du traité de Versailles

En mars 1935, le Reich franchit une nouvelle étape en rétablissant le service militaire obligatoire et en lançant un programme massif de réarmement. Cette initiative constitue une violation frontale des clauses militaires du traité de Versailles. Par ce geste, Hitler envoie un double message : à l’intérieur, il réaffirme sa volonté de restaurer la puissance militaire allemande ; à l’extérieur, il teste la détermination des puissances signataires du traité, qui se contentent de protestations diplomatiques, renforçant ainsi sa perception que la voie de la révision unilatérale est ouverte.

Mars 1936 – Remilitarisation de la Rhénanie

La remilitarisation de la Rhénanie, en mars 1936, est un acte calculé. Bien que le traité de Versailles — et le pacte de Locarno de 1925 — interdise toute présence militaire allemande dans cette zone stratégique, Hitler ordonne le déploiement de troupes dans la région. Cette opération, menée avec des forces encore limitées, constitue un pari : si la France ou le Royaume-Uni réagissent militairement, l’Allemagne devra reculer ; mais l’absence d’intervention valide la stratégie du fait accompli. Aux yeux de l’opinion publique allemande, l’événement apparaît comme la récupération légitime d’un territoire national, renforçant la popularité du régime.

Octobre 1936 – Alliance avec l’Italie fasciste

En octobre 1936, l’Allemagne et l’Italie scellent leur rapprochement par la formation de l’Axe Berlin–Rome. Ce partenariat, né dans un contexte de convergence idéologique et de défiance commune vis-à-vis des démocraties libérales, prend d’abord la forme d’une alliance politique et diplomatique. Officiellement, elle se présente comme un front anticommuniste ; en réalité, elle prépare un alignement stratégique pour remodeler l’équilibre des puissances en Europe, à distance des grandes puissances occidentales et en opposition croissante à l’ordre international existant.

Mars 1938 – L’Anschluss : l’union forcée avec l’Autriche En mars 1938, l’Allemagne procède à l’Anschluss, l’annexion de l’Autriche, par une opération militaire rapide et largement mise en scène. Cet acte poursuit un objectif multiple : affirmer la capacité du Reich à remodeler l’ordre territorial européen, impressionner les puissances occidentales et consolider l’axe diplomatique avec l’Italie, malgré des tensions ponctuelles. L’argument de légitimité avancé par Hitler repose sur l’idée que l’Autriche germanophone aspirait depuis 1918–1919 à se rattacher à l’Allemagne, aspiration partagée bien au-delà des cercles socio-démocrates, incluant une partie importante de la classe politique autrichienne.

Si les puissances occidentales avaient interdit cette union au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’opération de 1938 se déroule sous la contrainte militaire et se voit légitimée a posteriori par un référendum organisé dans un climat d’intimidation, qui affiche un « oui » massif à 90 %. Ce rattachement, présenté comme une étape dans la réunification des germanophones, déclenche un différend diplomatique avec l’Italie au sujet du Tyrol du Sud. Hitler choisit alors d’apaiser Rome en renonçant à ses prétentions sur cette région, tout en procédant au rapatriement des populations allemandes qui y vivaient, consolidant ainsi le discours d’unification nationale.

Mai–Septembre 1938 – La crise des Sudètes : l’épreuve de l’apaisement

Quelques mois plus tard, l’attention de Hitler se tourne vers les Sudètes, région frontalière de la Tchécoslovaquie où vit une importante minorité germanophone. En mai 1938, la montée des tensions conduit les Alliés à s’interroger sur l’opportunité d’intervenir militairement pour soutenir Prague. La crise culmine en septembre avec la conférence de Munich, où les démocraties occidentales optent pour une politique d’apaisement : elles acceptent l’annexion de la région par l’Allemagne, en échange de la promesse — vite trahie — de ne pas formuler de nouvelles revendications territoriales.

L’occupation des Sudètes entraîne la dislocation progressive de l’État tchécoslovaque. La Bohême-Moravie tombe rapidement sous contrôle allemand, tandis que Hitler ordonne secrètement à ses généraux de préparer la destruction totale de la Tchécoslovaquie dès que l’occasion se présentera. Ce succès diplomatique et militaire, obtenu sans combat, confirme aux yeux de Hitler l’efficacité de la stratégie du fait accompli et l’incapacité des démocraties à résister à ses ambitions, ouvrant la voie à des opérations encore plus audacieuses dans les mois qui suivront.

Mars 1939 – L’annexion de la Tchéquie et la fin de la dissimulation

En mars 1939, l’Allemagne procède à l’annexion de la Bohême et de la Moravie, achevant la dislocation de la Tchécoslovaquie. Cet acte rompt explicitement les engagements pris à Munich quelques mois plus tôt et met fin à toute prétention de Hitler à se limiter à la réunification des populations germanophones. La Tchéquie, dépourvue de lien linguistique ou ethnique direct avec l’Allemagne, est placée sous protectorat, démontrant que la stratégie nazie ne repose plus sur le seul principe d’autodétermination, mais sur une logique d’expansion et de domination directe. Pour l’opinion publique internationale, c’est un choc qui révèle l’inefficacité de la politique d’apaisement et la nature profondément expansionniste du régime.

Quelques mois plus tard, en août 1939, l’Allemagne signe avec l’Union soviétique le pacte de non-agression connu sous le nom de pacte Molotov–Ribbentrop. Cet accord, assorti de clauses secrètes, vise à neutraliser toute opposition à l’Est le temps de lancer une offensive contre la Pologne, et prévoit le partage de celle-ci entre les deux puissances. Cette manœuvre diplomatique donne au Reich la liberté stratégique nécessaire pour ouvrir un conflit majeur sans craindre de front oriental immédiat.

Septembre 1939 – L’invasion de la Pologne et le basculement vers la guerre totale

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne. Cette opération n’est pas présentée par le régime nazi comme une guerre classique contre un État souverain, mais comme une campagne de subjugation d’un peuple considéré comme racialement inférieur — les Slaves — que l’idéologie nazie destine à l’exploitation et à l’asservissement. Dans cette logique, la guerre contre la Pologne devient dès le départ une guerre d’anéantissement, non une simple occupation militaire.

Parce que le Royaume-Uni et la France avaient garanti l’intégrité territoriale polonaise, l’agression allemande entraîne la déclaration de guerre des deux puissances le 3 septembre 1939. Cependant, pour les nazis, la conquête marque l’entrée dans une nouvelle phase : la répression et la domination raciale systématiques. Dès les premières semaines, des politiques spécifiques sont mises en place pour détruire l’élite polonaise, marginaliser ou éliminer les communautés juives et réduire la population slave à un statut subalterne.

La fin de la politique de « grignotage » et l’avènement du projet impérial racial

L’attaque contre la Pologne clôt définitivement la phase de « grignotage » territorial qui, de 1933 à 1939, avait consisté à obtenir des gains progressifs sous couvert de légitimité nationale ou d’autodétermination. À partir de septembre 1939, l’expansion hitlérienne n’est plus guidée par un nationalisme extrémiste centré sur l’unité allemande, mais par un projet impérial global articulé autour d’une hiérarchie raciale. Dans cette vision pathologique, l’État-nation allemand devient le noyau dirigeant d’un espace continental réorganisé selon des critères biologiques, où les frontières traditionnelles perdent toute importance face à la prétention d’une domination totale sur l’Europe.

De la dislocation de la Tchécoslovaquie à la guerre d’anéantissement en Europe de l’Est[modifier | modifier le wikicode]

La partition de la Tchécoslovaquie, 1938-1939 - [http://www.ushmm.org/wlc/fr/media_nm.php?MediaId=773 Encyclopédie multimédia de la Shoah.

L'Europe de l'Est après le pacte germano-soviétique, 1939-1940 - [http://www.ushmm.org/wlc/fr/media_nm.php?MediaId=782 Encyclopédie multimédia de la Shoah.

La Pologne dans le second conflit mondial (1942) - atlas-historique.net.

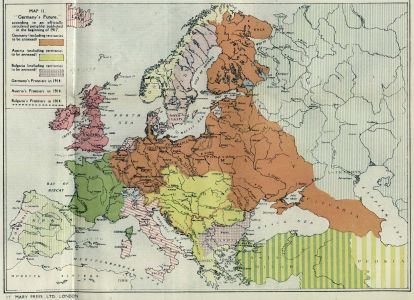

La première carte illustre de façon saisissante la partition progressive de la Tchécoslovaquie entre 1938 et 1939, étape décisive dans la montée en puissance du Reich hitlérien. Après l’Anschluss de l’Autriche en mars 1938, l’Allemagne cible la région des Sudètes, riche en industries et abritant une importante population germanophone. L’annexion, validée en septembre 1938 par les accords de Munich, est officiellement justifiée par la protection des minorités allemandes vivant hors du Reich. En réalité, elle résulte d’une intense pression diplomatique et militaire, exploitant la politique d’apaisement des démocraties occidentales qui, espérant éviter la guerre, cèdent aux exigences allemandes sans consulter Prague. L’argument ethno-linguistique permet ainsi à Hitler de saper un État démocratique stable et stratégique au cœur de l’Europe centrale.

Mais dès mars 1939, le masque tombe : l’occupation de la Bohême et de la Moravie, dépourvues de lien direct avec la « germanité », révèle que les ambitions nazies dépassent largement la simple réunification nationale. Prague devient le centre d’un protectorat sous contrôle direct du Reich, tandis que la Slovaquie, proclamée indépendante, se place sous la tutelle politique et militaire de Berlin. Dans le même temps, la Hongrie, alliée opportuniste, profite du démembrement tchécoslovaque pour annexer la Ruthénie subcarpatique. Cette recomposition territoriale marque la fin des illusions selon lesquelles Hitler se limiterait à corriger les « injustices » du traité de Versailles : l’expansion nazie vise désormais à remodeler l’ordre européen selon ses propres critères.

La seconde carte montre la reconfiguration brutale de l’Europe orientale après la signature du pacte germano-soviétique d’août 1939, assorti de protocoles secrets définissant les sphères d’influence des deux régimes totalitaires. Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne depuis l’Ouest, tandis que, le 17 septembre, l’Armée rouge attaque par l’Est. Le pays est partagé : les zones occidentales (dont Dantzig, la Prusse occidentale et la Posnanie) sont intégrées au Reich, et le centre-sud devient le Gouvernement général, administré par Hans Frank. L’Union soviétique annexe quant à elle les régions orientales de la Pologne (Volhynie, Galicie orientale, Biélorussie occidentale), ainsi que, dans les mois suivants, les États baltes et la Bessarabie. Ce redécoupage, imposé sans aucune consultation des populations concernées, s’accompagne de vagues de déportations, d’exécutions et d’arrestations massives, illustrant la convergence initiale entre Berlin et Moscou dans la destruction de l’ordre européen issu de 1919.

La troisième carte, centrée sur la période 1941–1942, illustre le passage à une guerre d’anéantissement et de domination raciale après la rupture du pacte germano-soviétique. L’opération Barbarossa, lancée en juin 1941, ouvre à l’armée allemande les vastes territoires soviétiques de la Baltique à l’Ukraine. Les régions conquises sont intégrées au Reich (comme l’Incorporated Eastern Territories) ou placées sous administration civile des Reichskommissariats d’Ostland et d’Ukraine. L’espace est réorganisé selon une logique d’exploitation maximale : ressources agricoles et industrielles réquisitionnées, travail forcé imposé à des millions de civils, destruction des structures étatiques locales.

La carte met aussi en évidence l’implantation des principaux camps d’extermination — Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek — situés dans les territoires polonais occupés. Ces lieux sont au cœur de la « Solution finale », qui vise l’extermination systématique des Juifs d’Europe, ainsi que la persécution et la mise à mort d’autres groupes ciblés (Roms, prisonniers de guerre soviétiques, opposants politiques). Les territoires conquis deviennent un laboratoire de l’ordre racial nazi : villes et campagnes sont « purgées » de leurs habitants jugés indésirables, remplacés par des colons allemands dans le cadre du Generalplan Ost.

Ces trois séquences, visibles à travers les cartes, tracent la trajectoire d’une expansion qui, partie d’objectifs nationalistes classiques — réunification et correction des frontières —, se transforme en un projet impérial fondé sur une hiérarchie raciale rigide. L’Anschluss, la liquidation de la Tchécoslovaquie, le démembrement de la Pologne et la réorganisation de l’Europe de l’Est sous administration nazie ne sont pas des étapes isolées : elles s’inscrivent dans un continuum de conquête où la domination territoriale et la politique génocidaire deviennent indissociables. L’occupation de l’Est, en particulier, incarne le basculement définitif vers une guerre idéologique visant non seulement la victoire militaire, mais la transformation radicale de la structure démographique et politique du continent.

Racialisation de la politique nazie envers l’Europe de l’Est[modifier | modifier le wikicode]

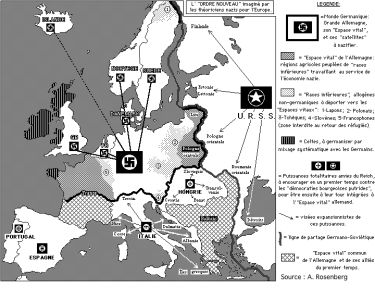

L’invasion de la Pologne en septembre 1939, suivie de l’attaque contre l’Union soviétique en juin 1941, marque le passage décisif de l’expansion territoriale nazie à une guerre idéologique de nature raciale. Pour Hitler et ses idéologues, l’Europe de l’Est n’est pas simplement un espace stratégique ou économique : elle constitue un champ d’expérimentation destiné à concrétiser le projet du Lebensraum (« espace vital »), pensé comme un ordre nouveau fondé sur la hiérarchie biologique. Les populations slaves, perçues comme racialement inférieures, y sont destinées à l’asservissement, au déplacement forcé ou à l’extermination, tandis que l’espace libéré doit être colonisé par des colons allemands.

Ce basculement s’inscrit dans le cadre du Generalplan Ost, programme global de réorganisation démographique et territoriale, qui combine exploitation économique, répression militaire et transformation ethnique à grande échelle. Les zones conquises deviennent ainsi le laboratoire d’une politique raciale systématique : répression immédiate des élites locales, ghettos pour les communautés juives, déportations massives, travail forcé, et, à partir de 1941–1942, mise en œuvre industrielle de l’extermination.

En Europe de l’Est, la domination allemande ne se limite donc pas à une occupation militaire : elle vise à effacer l’existence même des États et des sociétés, à remodeler la composition démographique et à inscrire durablement l’ordre racial nazi dans l’espace. Ce processus, unique par son ampleur et sa radicalité, transforme la guerre en un projet de reconfiguration totale du continent.

Le plan des nazis[modifier | modifier le wikicode]

Le nationalisme classique est sciemment relégué au second plan. Le régime hitlérien n’entend plus seulement réunir un « peuple » dans des frontières révisées, mais fabriquer un ordre social nouveau fondé sur une hiérarchie raciale rigide. L’Europe de l’Est devient l’espace privilégié de cette ingénierie démographique et politique. L’idée de Lebensraum fournit la justification générale, mais c’est l’appareil SS qui lui donne une traduction administrative et opérationnelle, par la violence, l’occupation militaire et l’outillage technocratique d’un État totalitaire.

Dès l’automne 1939, Himmler est nommé Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums (RKF) et reçoit la mission de « fortifier la germanité ». Autour de lui se met en place un écosystème institutionnel — RuSHA pour la sélection raciale, service de planification du RKF, bureaux de colonisation — qui produit une série de schémas divergents par l’ambition mais convergents par la finalité. Le Generalplan Ost cristallise cette logique. Conçu par étapes, discuté en 1940–1941 puis affiné en 1942 par l’équipe de Konrad Meyer-Hetling, agronome et SS-Oberführer, il propose un remodelage de l’Europe orientale à long terme. Himmler en expose la philosophie aux cadres SS en Ukraine en septembre 1942 : il s’agit de détruire la capacité de reproduction sociale des peuples conquis, d’écraser leurs élites, de déplacer ou d’asservir les populations jugées « inassimilables », de germaniser des minorités sélectionnées et d’installer, sur l’espace « libéré », des colons allemands et Volksdeutsche. Les versions « petite » et « grande » du plan varient par l’échelle et le tempo, mais elles convergent vers la même conclusion : la disparition, par expulsion, famine, travail forcé ou meurtre, de dizaines de millions d’Européens de l’Est sur un horizon de une à trois décennies.

La mécanique du Generalplan Ost articule plusieurs instruments complémentaires. Le premier est l’élimination méthodique des élites et des cadres sociaux, afin d’interdire tout ressort d’organisation nationale. En Pologne, l’Intelligenzaktion de 1939 puis l’AB-Aktion en 1940 visent les professeurs, médecins, prêtres, officiers de réserve et notables. Dans les territoires soviétiques conquis, l’« ordre des commissaires » et la traque des cadres communistes remplissent la même fonction de décapitation sociale. Le second instrument est l’assignation de statuts raciaux différenciés. Les populations sont classées, triées et étiquetées ; la Deutsche Volksliste répartit les individus en catégories de germanité supposée, ouvrant la voie à des trajectoires divergentes : expulsion, assimilation forcée, travail servile ou installation privilégiée. S’y ajoute la germanisation d’enfants « racialement convenables » enlevés à leurs familles, pratique qui touche des dizaines de milliers de mineurs, surtout en Pologne.

Le troisième instrument est la déportation de masse. Les territoires annexés à l’Ouest de la Pologne — Warthegau notamment — connaissent, dès 1939–1940, l’expulsion de centaines de milliers de Polonais et de Juifs vers le Gouvernement général, tandis que des Volksdeutsche de la Baltique, de Bucovine ou de Bessarabie sont installés dans leurs maisons et sur leurs terres confisquées au titre de Heim ins Reich. À l’échelle de l’URSS occupée, le plan prévoit des déplacements à très longue distance, parfois « au-delà de l’Oural », pour rendre irréversible la recomposition démographique. Le quatrième instrument est l’exploitation économique couplée à l’affamation planifiée. Le « plan de la faim » élaboré au ministère de l’Agriculture vise à détourner la production céréalière d’Ukraine et des zones rurales à l’avantage du Reich, en acceptant la mort de masse comme variable d’ajustement logistique. L’occupation, pensée comme une extraction, combine réquisitions, travail forcé des Ostarbeiter transférés en Allemagne par millions et destruction des réserves vivrières locales.

L’ingénierie spatiale complète ce dispositif. La carte de l’Est se couvre de projets de colonies militaires et agricoles, les Wehrdörfer et Siedlungsstützpunkte, destinés à verrouiller l’espace et à quadriller la société. Des régions entières sont renommées, comme la Crimée rêvée en « Gotenland », et promises à des implantations de vétérans SS et de colons sélectionnés. Dans les faits, les reculs militaires limitent l’ampleur des réalisations, mais des expérimentations avancées ont lieu. La région de Zamość en Pologne devient, en 1942–1943, un laboratoire de colonisation : villages polonais vidés, dizaines de milliers d’habitants expulsés, résistances locales féroces et enlèvements d’enfants « germanisables ». Le Warthegau, gouverné par Arthur Greiser, condense la logique d’ensemble : germanisation accélérée, expulsions massives, ghettoïsation de Łódź rebaptisée Litzmannstadt et classification raciale serrée via la Volksliste.

Les structures d’occupation en Europe orientale donnent au plan un cadre administratif. À partir de 1941, les Reichskommissariats d’Ostland et d’Ukraine, tenus par Hinrich Lohse et Erich Koch, organisent l’exploitation, la répression et la « purification ». Les autorités civiles coopèrent avec les Einsatzgruppen et la police d’ordre pour mener la guerre contre-insurrectionnelle, dont la brutalité s’abat sur la Biélorussie et l’Ukraine dans des opérations qui effacent des centaines de villages de la carte. Khatyn devient le symbole de ces destructions. L’antisémitisme d’État culmine dans la Solution finale, articulée à la logique du Generalplan Ost. Les ghettos de Pologne et des pays baltes, conçus comme des étapes de relégation, débouchent en 1942 sur l’extermination industrielle d’Operation Reinhard à Bełżec, Sobibór et Treblinka, tandis que Chełmno inaugure les camions à gaz et que Majdanek et Auschwitz combinent travail forcé, meurtre de masse et sélection raciale. À l’arrière du front soviétique, les Einsatzgruppen mènent des fusillades de masse, de Babi Yar près de Kiev aux fosses de Ponary près de Vilnius, révélant la continuité entre colonisation raciale, destruction des communautés juives et écrasement des sociétés locales.

L’Europe de l’Est est ainsi pensée comme un espace à réécrire : l’État polonais est dissous, la Tchécoslovaquie disloquée, les pays baltes intégrés au dispositif de germanisation, l’Ukraine fractionnée et exploitée, la Biélorussie ravagée par la guerre anti-partisans. La souveraineté est abolie, la propriété renversée, la mémoire sociale attaquée. Là où le nationalisme européen du XIXe siècle avait cherché à faire coïncider peuple et État, le projet nazi substitue une logique de race qui nie le politique et réduit les populations à des stocks à classer, à déplacer ou à détruire. Le Generalplan Ost n’a pas été réalisé dans sa totalité faute de victoire militaire durable, mais ses éléments structurants — décapitation des élites, statuts raciaux, expulsions massives, colonisation ciblée, exploitation et famine, extermination — ont été mis en œuvre à une échelle telle qu’ils redéfinissent la nature même de la guerre à l’Est. L’occupation y devient une entreprise de refonte anthropologique, et l’espace conquis, un laboratoire de l’ordre racial nazi.

Déplacement organisé par les autorités allemandes[modifier | modifier le wikicode]

Dès les premiers mois de la guerre, les autorités nazies mettent en œuvre une politique systématique de déplacements forcés, qui touche simultanément les populations polonaises, juives et allemandes. L’objectif est double : transformer la géographie humaine des territoires conquis afin de les adapter à la vision raciale du Reich, et intégrer ces mêmes territoires à l’économie de guerre allemande par l’exploitation massive du travail forcé.

Dès 1939–1940, environ un million de Polonais et de Juifs sont expulsés du Warthegau, territoire polonais annexé et transformé en province du Reich, puis envoyés vers le Gouvernement général, zone de la Pologne non incorporée mais soumise à une administration coloniale allemande. Ces expulsions, conduites dans des conditions brutales, visent à « nettoyer » la province pour la rendre apte à l’installation de colons allemands. L’idéologie raciale transforme le statut des habitants : les populations locales, pourtant enracinées dans la région depuis des générations, deviennent des intrus à chasser parce que leur présence contredit l’idée que la terre appartient de droit au « peuple allemand ».

Ce processus marque une rupture avec le nationalisme classique. Alors que celui-ci se fondait sur la souveraineté populaire et la coïncidence entre peuple et État, la politique nazie introduit une logique raciale où l’appartenance nationale n’est plus déterminée par la volonté politique mais par une hiérarchie biologique imposée. Les peuples « inférieurs » ne décident plus de leur destin : ils sont déplacés, exploités, éliminés, selon les nécessités d’un projet impérial.

La déportation ne se limite pas aux expulsions vers le Gouvernement général. Entre 1939 et 1945, les autorités nazies transfèrent environ 5,5 millions de Slaves, dont 2,8 millions de Polonais, vers l’Allemagne pour y être employés comme travailleurs forcés (Ostarbeiter). Ces déportations massives, organisées par les autorités civiles et policières, font de la main-d’œuvre esclave un pilier central de l’économie de guerre allemande. Des millions d’hommes, de femmes et d’adolescents sont envoyés dans les usines d’armement, les exploitations agricoles ou les chantiers, souvent dans des conditions de vie épouvantables. Le travail forcé devient ainsi un instrument de domination politique et économique, inscrivant l’exploitation humaine dans le fonctionnement même de l’économie nazie.

Parallèlement, la politique de déplacement concerne aussi les populations allemandes. Entre 500 000 et 700 000 Volksdeutsche (Allemands d’Europe centrale et orientale, notamment des pays baltes, de Bessarabie, de Bucovine et de Volhynie) sont transférés et installés dans les territoires annexés au Reich. Ce processus, connu sous le nom de Heim ins Reich (« retour au Reich »), vise à renforcer la germanisation de l’espace conquis tout en constituant un réservoir de colons pour le projet de réorganisation raciale de l’Est. Ces déplacements volontaires dans leur principe, mais organisés par la machine d’État nazie, participent directement au remodelage démographique des régions frontalières.

La dynamique s’inverse avec le retournement militaire de 1943–1944. À mesure que l’Armée rouge progresse vers l’Ouest, les populations allemandes installées comme colons sont contraintes de fuir. Des centaines de milliers de familles encouragées auparavant à s’établir en Pologne ou en Ukraine refluent vers le Reich, souvent dans la panique et la misère, chassées par la violence des combats et par la crainte de représailles. Entre 1944 et 1945, 4 à 5 millions d’Allemands se replient ainsi vers l’Allemagne dans un exode massif.

À la fin de la guerre, une nouvelle vague de déplacements forcés frappe les populations germanophones restées en Europe centrale et orientale. Entre 1945 et 1947, environ 12 millions d’Allemands sont expulsés de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Hongrie et de Yougoslavie, pour être regroupés à l’intérieur des nouvelles frontières de l’Allemagne. Ces expulsions, validées par les conférences alliées de Yalta et de Potsdam, s’inscrivent dans une logique inverse de celle du Generalplan Ost : il ne s’agit plus de germaniser l’Europe, mais de réduire drastiquement la présence allemande hors du Reich, afin de stabiliser l’après-guerre.

Ainsi, les déplacements de populations organisés par les nazis pendant et après la guerre ne relèvent pas seulement de décisions militaires ponctuelles, mais d’une stratégie globale de transformation démographique. Ils traduisent l’abandon de l’État-nation classique au profit d’un projet impérial fondé sur la racialisation des appartenances, où l’expulsion, l’asservissement et la colonisation deviennent des instruments politiques au même titre que l’occupation ou la guerre.

Les politiques de déplacements massifs mises en œuvre par le Reich ne constituent pas uniquement une entreprise de réorganisation territoriale : elles ouvrent la voie à la radicalisation exterminatrice. En effet, ces transferts forcés provoquent une surpopulation artificielle dans les zones de relégation, en particulier dans le Gouvernement général en Pologne. Des centaines de milliers de personnes expulsées du Warthegau, de Prusse occidentale ou d’Alsace-Lorraine s’entassent dans des villes et des ghettos déjà fragilisés par les réquisitions et les restrictions. Cette concentration humaine, voulue et orchestrée par les autorités, est ensuite présentée par les technocrates nazis comme un « problème » à résoudre, fournissant une justification pseudo-technique à la mise en place d’une solution radicale : l’extermination.

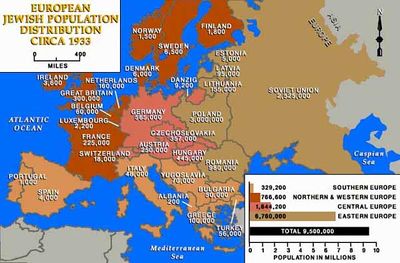

La persécution des Juifs prend ici une dimension qui dépasse le cadre du nationalisme classique. Elle n’est plus orientée vers la défense d’un État ou la correction de frontières, mais vers l’élimination d’un peuple considéré comme une menace existentielle pour la « race aryenne ». Le cœur de cette politique se déploie dans ce que les nazis considèrent comme le « corridor juif » allant de la Baltique à la mer Noire : Pologne, Ukraine, Biélorussie, Roumanie et Hongrie. Cette zone concentre alors la plus forte densité de population juive en Europe, avec des communautés solidement enracinées depuis des siècles, structurées par leur culture, leur religion et leurs réseaux économiques. C’est précisément cette continuité historique et démographique qui en fait la cible centrale du projet nazi de « purification » continentale.

La logique génocidaire ne peut s’imposer que grâce à l’expansion militaire du Reich. D’abord, les mesures de persécution visent principalement les Juifs allemands : exclusions professionnelles, spoliations, violences de rue et émigration forcée. Mais avec les conquêtes de 1939–1941, Hitler et ses responsables disposent soudain de millions de Juifs supplémentaires sous leur domination directe. L’occupation de la Pologne, puis celle de l’Ukraine et de la Biélorussie, permet d’étendre la politique antisémite à une échelle continentale. Les ghettos de Varsovie, Łódź, Vilnius ou Lviv deviennent les premiers instruments de cette relégation, lieux de famine et de mort lente en attendant l’organisation de la déportation vers les camps d’extermination.

Ce processus traduit une rupture totale avec l’ordre international : il n’existe plus de respect pour la souveraineté des États occupés. La Pologne, démantelée et administrée comme une colonie, n’a plus d’existence politique propre. Les institutions nationales sont abolies, les élites décimées, les symboles étatiques effacés. Le projet nazi vise non seulement à anéantir les populations juives, mais aussi à raser les fondements de l’indépendance étatique des pays d’Europe de l’Est. C’est une volonté d’effacement global : détruire les sociétés, dissoudre les nations et remodeler l’espace pour y inscrire la domination raciale allemande.

Les déplacements forcés n’ont pas été un simple instrument de colonisation ou de guerre. Ils ont été le prélude nécessaire à la Solution finale, en transformant l’espace occupé en un réservoir de populations déplacées, vulnérables et concentrées, prêtes à être anéanties dans le cadre d’une politique qui conjuguait idéologie raciale, impérialisme territorial et rationalisation technocratique.

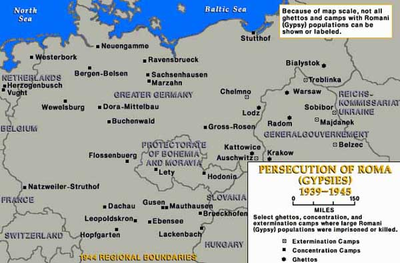

La carte de la répartition des Tsiganes en Europe vers 1939 met en évidence une population d’environ un million d’individus, largement dispersée sur l’ensemble du continent. Si la majorité vit en Europe centrale et orientale — plus de 500 000 en Roumanie, 300 000 en Yougoslavie, 80 000 en Hongrie, 40 000 en Slovaquie — des communautés plus réduites existent également en Allemagne, en France, en Italie et dans les Balkans. Cette dispersion géographique est une caractéristique essentielle : elle explique que la politique nazie à leur égard ne passe pas par des redécoupages massifs ou des ghettos centralisés, mais par une traque fragmentée, ponctuelle et progressive, qui prendra le nom de Porajmos (« le Dévorement » en romani).

Dans la logique raciale nazie, les Tsiganes sont classés comme une population « asociale » et « racialement inférieure », au même titre que les Juifs et les Slaves. Leur marginalité sociale, leur mobilité traditionnelle et leur absence d’un territoire étatique de référence les rendent particulièrement vulnérables. Dès 1936, un Centre de recherche sur l’hygiène raciale et la biologie des populations est créé à Berlin pour étudier la « question tsigane », avec l’anthropologue Robert Ritter chargé de classifier les familles et de préparer leur exclusion. Cette démarche pseudo-scientifique, semblable à celle employée contre les Juifs, fournit un cadre idéologique et administratif pour les futures persécutions.

Avec le déclenchement de la guerre, les mesures se radicalisent. En Allemagne et dans les territoires annexés (Autriche, Bohême-Moravie, Alsace-Lorraine, Pologne occidentale), des milliers de Tsiganes sont déportés vers le Gouvernement général ou enfermés dans des camps de concentration comme Dachau, Ravensbrück, Buchenwald et surtout Auschwitz-Birkenau, où un « camp familial tsigane » (Zigeunerlager) est créé en 1943. Le 2 août 1944, près de 4 000 hommes, femmes et enfants y sont exterminés en une seule nuit.

Dans les Balkans et en Europe de l’Est, les violences prennent des formes plus directes et massives. En Roumanie, le régime d’Antonescu déporte environ 25 000 Roms vers la Transnistrie, où une majorité périt de famine, de froid et d’épidémies. En Croatie, l’État oustachi intègre les Tsiganes dans son projet d’« épuration ethnique » et les massacre dans le camp de Jasenovac. En Union soviétique occupée, les Einsatzgruppen fusillent systématiquement les familles tsiganes dans les villages, de la même manière que les communautés juives.

Le caractère dispersé de la population tsigane explique pourquoi les nazis n’ont pas pu appliquer une politique aussi centralisée que celle menée contre les Juifs. Néanmoins, le résultat est similaire : entre 220 000 et 500 000 Roms et Sinti sont assassinés entre 1939 et 1945, soit près d’un tiers de la population tsigane européenne.

Cette carte illustre non seulement l’ampleur de la présence tsigane en Europe à la veille de la guerre, mais aussi les conditions de sa vulnérabilité. La dispersion territoriale, loin de les protéger, a transformé les Tsiganes en cibles mobiles et accessibles dans tous les espaces occupés par le Reich, intégrant leur destruction dans le vaste projet de hiérarchisation raciale de l’Europe.

Déplacements de populations et génocides[modifier | modifier le wikicode]

La Seconde Guerre mondiale marque un basculement dans l’histoire européenne par l’ampleur inédite des déplacements forcés de populations et par la systématisation des massacres de masse. Ce n’est plus seulement la logique du nationalisme classique qui s’exprime à travers l’annexion ou le redécoupage territorial, mais une politique de réorganisation démographique et raciale de l’Europe. Dès 1939, l’occupation de la Pologne sert de laboratoire à ces expérimentations : transferts de millions de Polonais et de Juifs vers le Gouvernement général, installation de colons allemands dans les provinces annexées, exploitation des travailleurs forcés venus de l’Est. À mesure que la guerre s’étend, ces politiques se radicalisent et prennent une dimension continentale, touchant aussi bien les Slaves que les populations juives et tsiganes.

Ces déplacements, souvent opérés dans des conditions extrêmes de violence et de coercition, ne sont pas seulement un instrument militaire ou économique. Ils participent d’un projet idéologique visant à remodeler l’Europe selon une hiérarchie raciale. La surpopulation artificielle créée par les transferts massifs alimente la logique exterminatrice : les ghettos surpeuplés de Pologne et les camps d’internement deviennent des espaces de relégation où la famine, la maladie et la mort sont organisées, puis transformés en étapes vers la « solution finale ». Dans le même temps, l’occupation allemande nie toute souveraineté nationale, réduisant les peuples de l’Est au statut de main-d’œuvre exploitable ou de populations indésirables à éliminer.

Les déplacements de populations et les génocides ne sont pas deux phénomènes séparés, mais deux volets d’une même entreprise de domination. La guerre à l’Est fait se rencontrer expansion impériale, colonisation raciale et destruction systématique des « ennemis biologiques » du Reich, inscrivant dans l’espace européen une violence de masse qui redessine la géographie humaine du continent.

Préparation de la « solution finale : la politique de relégation systématique : les ghettos[modifier | modifier le wikicode]

La politique nazie envers les populations juives et tsiganes connaît une radicalisation progressive dès les premières années de la Seconde Guerre mondiale. Avant même la mise en place industrielle de l’extermination, les autorités du Reich instaurent une politique de relégation systématique, visant à isoler, contrôler et concentrer les populations considérées comme « indésirables » dans des espaces clos : les ghettos. Ces ghettos, établis principalement en Pologne occupée, mais aussi dans certaines zones de l’Europe de l’Est, constituent une étape essentielle dans la trajectoire menant à la « solution finale ».

Dès 1939, le gouverneur général de Pologne, Hans Frank, met en œuvre une politique de ségrégation radicale. Les juifs sont regroupés de force dans des quartiers urbains isolés, fermés par des murs ou des barbelés, surveillés par la police allemande et les auxiliaires locaux. Cette politique s’accompagne de déplacements massifs : des centaines de milliers de juifs sont expulsés de leurs villages ou de leurs régions d’origine pour être concentrés dans les centres urbains, créant une surpopulation extrême. En octobre 1941, Hans Frank franchit une étape supplémentaire en ordonnant que tout juif trouvé hors des ghettos soit immédiatement exécuté. Cette directive transforme les ghettos en prisons à ciel ouvert, où l’isolement devient total et où toute tentative de fuite équivaut à une condamnation à mort.

Le premier ghetto est établi à Piotrków Trybunalski en 1939, rapidement suivi par d’autres, notamment celui de Łódź en février 1940. Ce dernier a une importance particulière : situé dans la deuxième plus grande ville juive d’Europe, il regroupe environ 230 000 personnes. La concentration y atteint des niveaux extrêmes, et les conditions de vie sont rapidement marquées par la famine, les épidémies et le travail forcé imposé par les autorités. Mais c’est à Varsovie, capitale de la plus grande communauté juive d’Europe, que la logique d’enfermement atteint son paroxysme : en mars 1941, près de 445 000 juifs sont entassés dans un espace réduit, sans ressources alimentaires suffisantes ni accès à des conditions sanitaires minimales. Le ghetto de Varsovie devient à la fois un symbole de l’oppression nazie et le lieu d’une tragédie humaine sans précédent.

La logique d’enfermement ne se limite pas aux juifs. Dès mai 1940, les Roms et Sinti sont eux aussi victimes de déportations organisées. Entre 2 800 et 5 000 tziganes allemands sont envoyés vers la Pologne, venant de toutes les régions du Reich. Comme pour les juifs, l’objectif est de les isoler du reste de la population européenne et de les regrouper dans des espaces contrôlés, préparant leur déportation ultérieure vers les camps d’extermination.

Le système des ghettos illustre une étape charnière dans la politique nazie : il ne s’agit pas encore de l’extermination systématique, mais d’une mise en condition où la relégation, l’appauvrissement, la faim et la maladie deviennent des instruments de destruction lente. En parallèle, ce dispositif facilite la mise en place des déportations ultérieures vers les camps de mise à mort, qui se multiplient à partir de 1941. Les ghettos servent donc à la fois d’outil de contrôle, de répression et de préparation logistique au génocide à venir.

Le premier ghetto est à Piotrkow Pologne en 1939, le second est à Lodz en Pologne en février 1940 qui est la seconde grande ville juive d’Europe avec 230000 juifs.

Le plus grand ghetto est celui de Varsovie qui est la plus grande ville juive d’Europe comptant 445000 personnes en mars 1941. Pour les tziganes, il y a une politique de déportation à partir de mai 1940 des tziganes allemands vers la Pologne en provenance de toute l’Allemagne soit environ 2800-5000 personnes.

La carte des principaux ghettos créés en Europe entre 1939 et 1944 illustre l’ampleur systématique de la politique nazie de relégation. Loin de se limiter à quelques grandes villes polonaises, ce dispositif couvre toute l’Europe orientale occupée, de la Baltique à la mer Noire, en passant par la Biélorussie, l’Ukraine et la Slovaquie. Chaque nouveau territoire conquis à l’Est devient un espace d’expérimentation où les populations juives, puis tsiganes, sont concentrées et isolées du reste de la société.

La chronologie de leur création révèle une progression étroitement liée aux avancées de la Wehrmacht. Dès 1939, les premiers ghettos apparaissent en Pologne, notamment à Piotrków Trybunalski et à Łódź. Entre 1940 et 1941, le système s’étend à Varsovie, Vilnius, Kaunas ou encore Lublin. Après l’invasion de l’Union soviétique en juin 1941, la politique s’intensifie : les territoires de Biélorussie, d’Ukraine et des pays baltes sont rapidement quadrillés par de nouveaux ghettos, marquant une extension géographique sans précédent. Jusqu’en 1943, ces espaces prolifèrent, jusqu’à couvrir l’ensemble des zones où les nazis entendent appliquer leur projet racial.

La densité de ce réseau en Pologne et en Biélorussie contraste avec l’absence relative de ghettos en Europe occidentale. Ce contraste souligne la centralité de l’Europe orientale dans la vision nazie : non seulement ces régions abritaient les plus importantes populations juives d’Europe, mais elles étaient aussi considérées comme des terres « colonisables » où l’ordre racial devait être imposé par la violence. L’Ouest, mieux intégré aux structures économiques du Reich, connaît des persécutions différentes : rafles, internements ponctuels et déportations directes, sans passer par le maillage systématique des ghettos.

Sur le plan fonctionnel, les ghettos remplissent une double mission. D’abord, ils répondent à l’idéologie raciale en matérialisant la ségrégation, en séparant physiquement les juifs et les tsiganes du reste de la population. Ensuite, ils jouent un rôle logistique essentiel : ces quartiers clos facilitent le contrôle, l’exploitation économique par le travail forcé et, à terme, les déportations massives vers les camps d’extermination. À Varsovie, par exemple, plus de 445 000 personnes furent concentrées avant d’être progressivement déportées vers Treblinka en 1942–1943.

Enfin, la carte permet de comprendre que le système des ghettos ne constitue pas un simple prélude local à la « solution finale », mais un maillage continental préparant la destruction. Chaque point marqué correspond à une étape dans la radicalisation de la politique nazie : de la relégation initiale à l’extermination de masse. Ce réseau d’enfermement, pensé et mis en œuvre à l’échelle européenne, démontre que la politique génocidaire du Reich ne fut pas improvisée mais planifiée dans l’espace et dans le temps.

Massacres ethniques à l’Est : la politique de « nettoyage » des einsatzgruppen jusqu’en 1942[modifier | modifier le wikicode]

Avec l’invasion de l’Union soviétique en juin 1941 (opération Barbarossa), la politique nazie de persécution franchit une nouvelle étape. Aux déportations et enfermements dans les ghettos succède une campagne d’extermination directe et massive menée par les Einsatzgruppen, unités mobiles de tuerie dépendant de la SS et de la police de sécurité (SD). Leur mission initiale — sécuriser l’arrière des troupes en éliminant toute menace réelle ou supposée — se transforme rapidement en un projet idéologique : liquider les communautés juives, tsiganes et les cadres politiques soviétiques pour « nettoyer » les territoires conquis.

Ces massacres ne sont pas des dérives locales mais une politique organisée. Les Einsatzgruppen sont répartis en quatre grands groupes (A, B, C et D), chacun opérant dans une zone déterminée (Pays baltes, Biélorussie, Ukraine, sud de l’URSS). Ils bénéficient du soutien logistique de la Wehrmacht et de la collaboration active de certaines forces locales. Leur action illustre le passage d’une politique de relégation à une stratégie d’extermination immédiate, sans même attendre la mise en place des camps de la mort.

Le massacre de Babi Yar, en périphérie de Kiev, constitue un exemple emblématique de cette politique. Fin septembre 1941, en deux jours seulement, environ 34 000 juifs sont exécutés dans un ravin, rejoints par quelque 5 000 tsiganes et d’autres civils soviétiques. Ce n’est pas un acte isolé : il s’inscrit dans une logique de destruction systématique, visant à anéantir des communautés entières. Babi Yar devient ainsi un symbole de la « Shoah par balles », ce processus où les victimes sont assassinées sur place, à proximité de leurs lieux de vie.

Les chiffres illustrent l’ampleur de la violence. Au printemps 1943, lorsque les forces allemandes commencent leur retraite face à l’Armée rouge, les estimations varient entre 1,2 million et 1,5 million de juifs soviétiques exécutés par les Einsatzgruppen, auxquels s’ajoutent des centaines de milliers d’autres victimes : tsiganes, prisonniers de guerre soviétiques, fonctionnaires et partisans. Ces exécutions, souvent publiques ou menées avec la participation de civils locaux, s’inscrivent dans une dynamique de terreur collective destinée à écraser toute résistance.

Cette phase révèle la brutalité radicale du projet nazi. Là où les ghettos maintenaient encore une façade de « gestion » par l’enfermement, les Einsatzgruppen inaugurent une politique d’extermination directe, sans médiation. La « Shoah par balles » constitue un prélude aux camps d’extermination, mais aussi une modalité autonome du génocide. Elle montre que l’entreprise de destruction ne dépendait pas uniquement d’Auschwitz ou de Treblinka, mais qu’elle s’est jouée aussi dans les campagnes, villages et ravins d’Europe de l’Est, au plus près des populations locales.

Massacres inter-ethniques en Europe centrale et balkanique[modifier | modifier le wikicode]

Au cœur de l’Europe centrale et balkanique, la guerre nazie exacerbe des tensions ethniques anciennes, réveillant des antagonismes violents entre communautés. Dans ces régions marquées par une mosaïque de peuples — Polonais, Ukrainiens, Serbes, Croates, Juifs, Roms et autres minorités — l’occupation et la désagrégation des États favorisent l’explosion de violences intercommunautaires. Celles-ci s’ajoutent aux politiques d’extermination nazies et révèlent combien le conflit s’inscrit aussi dans un processus de guerre civile ethnique, attisé par la propagande et les alliances locales avec l’Allemagne.

La Galicie, territoire multiethnique de près de huit millions d’habitants, offre un terrain particulièrement propice à ces conflits. Polonais, Ukrainiens (Ruthènes) et Juifs y cohabitent dans une atmosphère de méfiance et de rivalités nationales anciennes. Lorsque les nazis avancent vers l’Est, ces tensions éclatent en violences de masse. À Lvov, en juillet 1941, avant même la stabilisation du contrôle allemand, des nationalistes ukrainiens massacrent près de 6 000 Juifs en quelques jours, dans une série de pogroms sanglants. Ces violences témoignent du rôle des acteurs locaux, qui ne furent pas seulement spectateurs, mais parfois protagonistes actifs du génocide.

La Pologne connaît elle aussi des pogroms endogènes, le plus célèbre étant celui de Jedwabne, en juillet 1941. Dans cette petite ville, environ 1 700 Juifs sont assassinés par leurs voisins polonais, regroupés puis brûlés dans une grange. Bien que les nazis aient encouragé et encadré ces violences, l’implication directe de segments de la population locale illustre la complexité des responsabilités dans l’extermination.

Dans les Balkans, la radicalité atteint une dimension d’État avec le régime oustachi d’Ante Pavelić, instauré en Croatie en 1941 sous la protection d’Hitler. Ce gouvernement collabore pleinement à l’entreprise nazie, tout en menant sa propre politique d’épuration ethnique. Entre 330 000 et 390 000 Serbes orthodoxes vivant en Croatie sont assassinés, souvent dans des conditions d’une brutalité extrême, dont 45 000 à 52 000 dans le camp de concentration de Jasenovac. Ce camp devient le symbole de la terreur oustachie, où périssent également environ 12 000 opposants croates, près de 20 000 Juifs, et environ 26 000 Roms, dont 10 000 à Jasenovac. La Croatie incarne ainsi le cas où la violence génocidaire n’est pas seulement importée par l’occupant allemand, mais portée et amplifiée par un régime local radicalisé.

Ces massacres interethniques ne se limitent pas aux Balkans. Dans toute l’Europe centrale et orientale, la combinaison de l’occupation allemande, de la fragilité des structures étatiques et des haines communautaires accumulées produit un climat où les pogroms et les épurations ethniques deviennent possibles, voire encouragés. Les nazis trouvent ainsi des relais locaux qui, par antisémitisme, nationalisme ou opportunisme, participent à l’élimination des minorités.

La « solution finale » de la « question juive »[modifier | modifier le wikicode]

Le basculement vers l’extermination systématique des Juifs d’Europe se cristallise entre 1941 et 1942, lorsque les projets de relégation et de persécution se transforment en un plan industriel de mise à mort. Le 31 juillet 1941, Hermann Göring charge officiellement Reinhard Heydrich de préparer les mesures nécessaires à la « solution finale de la question juive », nom de code désignant désormais l’élimination totale. Cette décision marque un tournant : l’expulsion et le regroupement dans des ghettos cèdent la place à une planification méthodique de l’anéantissement.

La conférence de Wannsee, convoquée le 20 janvier 1942 près de Berlin, scelle cette évolution. Dans une lettre d’invitation adressée à Martin Luther (ministère des Affaires étrangères), Heydrich confirme la nécessité de coordonner tous les ministères et administrations impliqués dans la politique raciale. Le protocole de la conférence recense environ 11 millions de Juifs vivant en Europe, dont la destruction est envisagée dans le cadre du projet global. Ce chiffre, qui inclut des communautés situées dans des pays neutres ou non encore occupés, révèle l’ambition totale du projet nazi : une Europe « judenrein », débarrassée de toute présence juive.

La mise en œuvre passe par un système logistique colossal. Déporter et assassiner des centaines de milliers de personnes exige non seulement des infrastructures de transport — trains, convois encadrés par la SS et la police allemande — mais aussi la création de sites spécialisés. Dès l’automne 1941, les premiers camps d’extermination apparaissent sur le territoire polonais : Chelmno, puis Belzec, Sobibor et Treblinka, auxquels s’ajoute Auschwitz-Birkenau. Ces lieux, construits à proximité des grands foyers de population juive, sont destinés à maximiser l’efficacité meurtrière.

Le camp d’Auschwitz-Birkenau devient le centre symbolique et pratique de cette politique. Environ 1,1 million de personnes y périssent, principalement gazées au Zyklon B dans les chambres conçues à cet effet. Au total, environ 3 millions de Juifs sont assassinés dans les camps d’extermination, tandis que l’ensemble de la Shoah fait environ 6 millions de victimes, soit plus de 90 % des Juifs de Pologne, de Hongrie ou de Croatie. Ce processus signifie non seulement la disparition physique des communautés, mais aussi la suppression d’une culture multiséculaire, comme la civilisation yiddish d’Europe centrale et orientale, effacée en quelques années.

La « solution finale » incarne l’ultime étape d’un processus d’exclusion, de persécution puis d’élimination qui, en moins d’une décennie, passe du nationalisme radical à un projet racialisé de destruction totale, soutenu par une organisation étatique et technocratique sans précédent dans l’histoire moderne.

La « solution finale » ne pouvait se concrétiser qu’à travers une organisation logistique d’une précision extrême. Dès 1942, les autorités nazies mettent en place un vaste réseau de déportations ferroviaires reliant l’ensemble de l’Europe occupée et alliée aux camps d’extermination situés en Pologne. Les ghettos et camps de transit, comme Drancy en France, Malines en Belgique, Westerbork aux Pays-Bas ou Theresienstadt en Bohême, deviennent les points de départ d’un système qui concentre puis expédie des centaines de milliers de personnes vers Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno et Majdanek.

La Reichsbahn, compagnie nationale des chemins de fer allemands, joue un rôle essentiel dans cette entreprise. Les déportations sont intégrées aux horaires ferroviaires, les convois de wagons à bestiaux étant planifiés comme n’importe quel transport de marchandises. Les billets de train sont même facturés aux autorités d’occupation ou aux gouvernements collaborateurs, preuve que l’extermination s’inscrivait dans une logique bureaucratique et économique rationalisée.

La participation des États alliés ou satellites du Reich est déterminante. Le régime de Vichy en France, celui d’Antonescu en Roumanie, le gouvernement de Tiso en Slovaquie ou celui de Pavelitch en Croatie livrent leurs populations juives et tsiganes aux nazis. Dans plusieurs pays, les administrations locales et les polices nationales organisent les rafles et encadrent les convois. La collaboration, active ou contrainte, révèle que la déportation n’était pas seulement un projet allemand mais bien une entreprise continentale impliquant une pluralité d’acteurs.

Cette dimension logistique et bureaucratique illustre une caractéristique fondamentale du génocide : il ne s’agit pas d’un enchaînement d’exactions anarchiques mais d’un processus structuré, coordonné, où l’efficacité technique permet de transformer une idéologie meurtrière en réalité industrielle.

La destruction des tziganes[modifier | modifier le wikicode]

Le génocide des populations tsiganes, longtemps resté en marge de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, s’inscrit pleinement dans la logique raciale nazie. Dès 1936, les familles tsiganes en Allemagne sont surveillées, recensées et internées dans des camps spécifiques, comme celui de Marzahn à Berlin. Mais c’est à partir de décembre 1942 que la politique d’extermination prend une dimension systématique. Heinrich Himmler signe alors un décret ordonnant la déportation des tziganes considérés comme « de race mêlée ». Le décret d’application du 29 janvier 1943 prévoit l’envoi de familles entières vers le camp d’Auschwitz-Birkenau, où une section spéciale, le Zigeunerlager, leur est réservée.

La logique appliquée aux tziganes est identique à celle visant les juifs : rassemblement, déportation, puis extermination. À Auschwitz, plusieurs milliers de tziganes périssent dans les chambres à gaz, tandis que d’autres meurent d’épuisement, de maladies ou des expérimentations médicales. Le 2 août 1944, le Zigeunerlager est liquidé : près de 3000 hommes, femmes et enfants sont assassinés en une seule nuit.

Le bilan humain est considérable. On estime que 200 000 personnes furent tuées, mais les chiffres pourraient atteindre jusqu’à un demi-million, soit entre un quart et un tiers de la population tsigane d’Europe. Comme pour les juifs, la politique raciale nazie visait à éradiquer non seulement des individus mais une communauté entière, perçue comme biologiquement « inassimilable » et culturellement étrangère.

La persécution et l’extermination des Tsiganes — principalement les Roms et les Sinti — constituent un volet longtemps resté méconnu des violences raciales nazies. Dès la fin des années 1930, leur marginalisation, justifiée par un discours pseudo-scientifique sur leur supposée « asocialité » et leur « race inférieure », les place dans la même catégorie de dangerosité biologique que les Juifs. Le régime nazi conçoit leur présence non pas comme une simple différence culturelle, mais comme une menace raciale à éradiquer.

La carte des persécutions permet de mesurer l’ampleur géographique de la politique d’exclusion. Des Pays-Bas à la France, de la Bohême-Moravie à la Pologne, jusqu’aux Balkans et aux territoires soviétiques occupés, les Tsiganes sont visés sur l’ensemble du continent. Ils sont arrêtés, regroupés dans des ghettos, puis envoyés dans les camps de concentration ou directement dans les centres d’extermination. Le décret signé par Himmler en décembre 1942, suivi du décret d’application de janvier 1943, marque un tournant : il ordonne la déportation systématique des familles tsiganes vers Auschwitz-Birkenau, où un secteur spécifique, le Zigeunerlager, leur est réservé.

Le processus suit une logique identique à celle qui frappe les Juifs : exclusion sociale, internement, déportation et mise à mort. Les Tsiganes connaissent la violence des ghettos, comme à Lodz ou Radom, mais surtout l’horreur des camps de concentration — Dachau, Sachsenhausen, Ravensbrück, Buchenwald — où les internés sont soumis au travail forcé, aux expériences médicales, à la famine et aux épidémies. Dans les camps d’extermination comme Treblinka, Sobibor, Chelmno ou Majdanek, ils sont assassinés en masse. Auschwitz demeure le symbole le plus fort de leur destruction, puisque plusieurs dizaines de milliers y périssent dans les chambres à gaz. Dans la nuit du 2 au 3 août 1944, les derniers survivants du Zigeunerlager — environ 3 000 hommes, femmes et enfants — sont exterminés, acte marquant l’achèvement de ce génocide.

Les chiffres donnent une idée de la catastrophe : entre 200 000 et 500 000 Tsiganes sont exterminés entre 1939 et 1945, soit entre un quart et un tiers de leur population européenne. Ce génocide, désigné par les Roms eux-mêmes comme le Porajmos (« la Dévoration »), traduit la radicalité d’un projet qui n’épargnait ni les enfants, ni les personnes âgées, ni les familles dites « de race mêlée ».

Longtemps, cette destruction est restée en marge de la mémoire collective, éclipsée par la Shoah qui en représente le paradigme. Pourtant, le sort des Tsiganes rappelle que la politique raciale nazie visait un remodelage complet de l’Europe selon une hiérarchie biologique où les peuples jugés « improductifs » ou « dégénérés » devaient être effacés. La répression contre eux n’était pas une politique secondaire, mais une composante centrale du rêve d’un ordre impérial aryen, indifférent aux frontières nationales et structuré par l’exclusion raciale.

Un nationalisme dépassé par l’ordre racial et impérial[modifier | modifier le wikicode]

Les violences de la Seconde Guerre mondiale – génocides, déportations massives, massacres de civils et règlements de compte interethniques ou politiques – constituent l’expression ultime d’un nationalisme porté à son extrême radicalité. Elles représentent l’aboutissement d’un long XIXe siècle marqué par la montée des identités nationales, mais elles traduisent également le franchissement d’un seuil inédit dans l’histoire contemporaine. Les ambitions impériales des régimes dictatoriaux du XXe siècle, et en particulier la politique hitlérienne, dépassent ce que l’on peut qualifier de nationalisme exacerbé : elles l’instrumentalisent pour ensuite le dissoudre dans un projet qui excède la logique même de l’État-nation.

En effet, le nazisme s’est nourri de l’héritage du nationalisme allemand, forgé depuis les guerres d’unification bismarckiennes et consolidé dans l’idée d’une nation homogène, souveraine et cohérente. Mais, à partir des années 1930, le projet de Hitler ne se limite plus à renforcer l’État allemand ou à étendre ses frontières par la force : il vise à créer un « nouvel ordre européen » fondé sur une hiérarchie raciale. Dans cette vision, la notion de nation perd de sa centralité. Ce ne sont plus les États qui constituent l’échelle de référence, mais les races et les peuples classés selon une gradation biologique et idéologique : au sommet, l’aryen germanique, et au bas de l’échelle, les Slaves considérés comme « sous-hommes », ainsi que les Juifs et les Tsiganes condamnés à l’extermination.

La politique nazie est donc impérialiste dans son essence, mais d’un impérialisme nouveau, qui ne se contente pas de dominer des territoires ou d’assujettir des États vassaux. Elle vise à transformer radicalement la carte humaine de l’Europe. Le Generalplan Ost, préparé dès avant l’invasion de l’Union soviétique, illustre ce projet : déplacements forcés de populations, famines organisées, extermination de masse, germanisation de régions entières. L’objectif n’était pas seulement de conquérir l’Est, mais d’y effacer des nations entières et de remodeler l’espace européen pour plusieurs générations. Cette ambition dépasse le nationalisme classique, qui visait généralement à exalter une nation en affirmant sa souveraineté face aux autres. Ici, il s’agit de nier la souveraineté des nations occupées, de les détruire comme entités politiques et culturelles, pour bâtir un ordre transnational structuré uniquement par la race.

Dans cette logique, même l’Allemagne nationale issue de Bismarck se trouvait menacée. L’État allemand, tel qu’il avait été conçu comme cadre cohérent d’une nation unifiée, était instrumentalisé puis absorbé dans un projet idéologique qui le dépassait. La guerre, loin de consolider la nation allemande, la projetait dans une fuite en avant qui devait finir par la consumer : mobilisation totale, militarisation de la société, embrigadement de la jeunesse, effondrement de toute distinction entre espace civil et espace militaire. L’appareil d’État bismarckien, prolongé par la République de Weimar, survit encore dans les premières années du régime nazi, mais il est rapidement dissous dans une machine totalitaire qui ne vise plus la pérennité de l’État, mais la réalisation d’une utopie raciale.

Le nazisme conserve donc une matrice nationaliste – exaltation du Volk, culte du sang et du sol, discours de revanche contre Versailles – mais les violences des années 1940 révèlent une mutation profonde : l’émergence d’un projet transnational de domination raciale et impériale. La guerre devient le moyen d’éradiquer non seulement des ennemis extérieurs, mais aussi des populations entières considérées comme biologiquement incompatibles avec le nouvel ordre voulu par Hitler. Les génocides juif et tzigane, les massacres massifs de Slaves, la destruction planifiée d’États comme la Pologne, témoignent de ce glissement.