Urban policy

We will see what urban policies are, how they have been implemented and how they have been transferred to meet changing demands and needs. Today, just over 50% of the world's population lives in cities. From a descriptive point of view, Geneva is a medium-sized city that has kept its balance in proportion with its natural environment, and Los Angeles with the L.A. River which was completely concreted makes that it remains of the river of Los Angeles only a channel of waste water which being emblematic of the majority of these cities in rupture with their natural environment. What are urban policies? Who is governed? What is governed? What is the urban space?

In real time, we see a representation of a part of the planet with some very striking elements. The luminous concentrations correspond to significantly urbanized regions. The means are such that the lighting possibilities are not representative of overall development. For both coastal areas and northern India, urban development has accelerated over the past century in close proximity to important ecosystems. We can be questioned about the proximity of large areas next to very fragile ecosystems such as mountains and seas.

The UN estimate proposes a projection of 5 billion urban dwellers in 2025. Cities of 8 million and over will be the standards. By 2015, 33 cities around the world had already reached a population of 8 million or more. Cities and metropolises continue to attract the population and encourage urban immigration because they concentrate not only economic and cultural facilities but also natural and financial resources. In this context, there is also a reversal of agglomeration trends. There is a fragmentation of the whole territory. Between Geneva and Lausanne, there are almost peri-urban areas if we take the whole of this large future urban area, but in the middle of the countryside. There is a territorial fragmentation which makes the classifications that we had until now completely obsolete. Trends have changed, definitions are becoming increasingly blurred and correspond less and less to territorial realities.

The 21st century raises the question of whether it will be the end of proximity. This is a trend that every urban planner today must integrate into his vision of the city and every responsible decision maker of the city that is the absolute necessity of proximity to the workplace simply because of the ecological footprint of cities and the way resources are used. There is the will to integrate new concepts of urbanization, new urban policies in the conception of the city and the urban fact.

In two centuries, we have gone from a very disparate vision of urban areas to megacities. In 1961 in Megalopolis: The urbanized Northeaster Seaboard of the united States, John Gottman began calling these urbanized areas "Megalopolis". We can no longer really talk about a city, it is a huge space that is urbanized. The origin of the megalopolises is a more political vision than a territorial reality that dated back to 370 BC at the time of the Peloponnese peace. By joining the forces of the cities, it is possible to develop a critical mass and a military power that could develop a power unlike isolated cities.

What is the city today

We must understand what urban policy is about. The city is a representation of a connective thought, an association with the formation or expression of a civilization. Shanghai has become the metropolis of the 21st century par excellence because of its density with the population, its scale, its urban form with buildings and its economic specialisation. From Machu Picchu to Rome, today's city requires and demands different policies. The transformation that makes Shanghai the perfect example of the urban area of the 21st century means that cities continue as in the past to be the place of development of human societies, accelerates exchanges between human beings, but also innovation. These same cities are increasingly places of inequality, poverty and environmental degradation. Despite these negative elements, cities constitute to develop.

There are two things to consider:

- The concept of centrality: a major element that is still relevant is the question of centrality without which the city cannot exist. In the concept of centrality, there are some important elements which are the common and permanent place of worship, the place of the market, the concentration of decision-making bodies such as town halls and municipalities as the place of conception of the city and management of a society. Geneva, like all other cities, is becoming polycentric. It is a particularity to be integrated into urban policies which is the mutation of urban space in the sense of a morphology.

- The appearance and development of cities presupposes specific conditions: until now, the city had to be close to an agricultural zone. There are many examples in the history of urban civilization of cities that were conceived and dreamed by a prince and did not survive. The example of Easter Island is quite revealing of the tension between the development of the city and the extraction of resources from the environment.

The urban economy is essentially based on the economic specialisation of a city and how this specialisation can grow according to a new division of labour. Geneva is a global and world city in terms of global governance with very important decision-making centres enabling the city to develop and grow.

The city is not an isolated creation, it is in relation with the space which surrounds it according to morphological dispositions. Some cities develop according to a very particular thought or way of life. The city of Salt Lake City dates from the late 19th century in the state of Utah and was thought to become the capital of the Mormons. The city is the place from which control of the territory is established. The city, is not reduced to urban objects, it gathers a population with a demographic, social and ethnic composition.

From the city to urban policy

The city exercises political and administrative functions that are in line with the territorial framework, it is the place of exchange and centrality and the place of dissemination of ideas, expression and struggles. It is a place that encourages a certain endless growth if all these elements are not integrated into urban policies.

On the basis of the functionality of the city, urban policy can be defined:

- guarantee the possibilities of regulations related to its functions, in particular the choice of the public authority within the framework of these functions;

- the city gives way to the expression of formal and informal organizations;

- it must facilitate the response to change and the need for rapid intervention.

La Cité et l’État : scène et acteur des politiques urbaines

La question soulevée est celle du pouvoir décisionnel et d’intervention. Si on a un État fort, une municipalité est faible, l’acteur principal dans cette configuration est l’État. D’autres configurations font que la municipalité représente une place importante dans la prise de décisions. Le pouvoir décisionnel et d’intervention font des Cités et des États les acteurs principaux de la décision.

D’après Tribillon, les conditions externes de l’intervention urbaine dépendent de :

- la vitesse d’urbanisation : à partir d’une vitesse d’urbanisation et d’une « quantité démographique », à savoir l’accession à la ville soit par la migration soit par la naissance, toute politique urbaine devient impraticable si elle n’est pas repensée.

- coûts d’urbanisation et ressources disponibles : ce sont les coûts d’urbanisation très élevés et les ressources insuffisantes qui sont coûts principalement supportés par la population. Si le coût d’urbanisation n’est pas reparti à l’ensemble du territoire, cela va engendrer des problèmes d’équité et d’égalité.

- puissance de l’État et collectivité publique : peut instaurer un urbanisme réformiste. En absence d’une puissance publique forte, la ville légale bourgeoise se soustrait de la population démunie.

Afin de déterminer qui est en charge de la politique urbaine, il y a deux points majeurs. Appréhender les politiques urbaines c’est comprendre les rapports entre les groupes sociaux et la transformation du rôle des acteurs de gouvernance urbaine :

- le contrôle sociale : positionnement idéologique d’une ville à une autre et le positionnement socioéconomique ;

- la gouvernance urbaine doit également intégrer le rôle de l’État en matière d’approvisionnement des services publics : approvisionnement des services publics notamment à travers l’État providence, c’est aussi la promotion économique en dehors des prérogatives traditionnelles comme les entreprises privées qui prennent des risques.

Le contrôle – contrat social

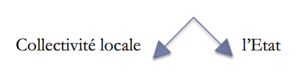

L’ensemble de ces éléments font de la collectivité locale au même titre que l’État les acteurs majeurs de la gouvernance urbaine. La politique urbaine tient de deux pôles extrêmes.

Les dynamiques entre différents groupes et le contrôle social sont le résultat de compromis entre l’État et la ville. Pour les marxistes, les politiques urbaines renforcent le rôle de la ville lieu de revendications et de lutte des classes tandis que pour les fonctionnalistes, les politiques urbaines sont un instrument d’amélioration de la ville. Ces deux lectures différentes participent aux négociations qui existent entre les acteurs que sont l’État et les collectivités.

La gouvernance urbaine

L’État peut gouverner une ville par décret en confiant des compétences d’administration territoriale, en le dotant d’un plan de développement, en lançant des programmes d’embellissement et de rénovations urbaines.

Dans la dichotomie entre État et collectivité urbaine, la politique urbaine peut être décrétée, mais cela trouve difficilement le support des groupes sociaux pour prendre le relais engendrant une crise de légitimité. La politique urbaine ne crise prise de vitesse par la mondialisation soulève de question de rapport à l’espace, à la nature ou encore au travail qui ont évolué. La crise économique avec l’arrivée de nouveaux acteurs économiques et le paradigme de l’intérêt général sont intégrés à la politique urbaine tout comme la prise de conscience écologique avec la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux et l’émergence de nouvelles idéologies urbaines. L’État va intervenir de plus en plus afin de réguler la globalisation et subvenir aux besoins de sa population. La collectivité locale se développe comme un garant de l’équilibre entre l’État providence et la globalisation.

De la ville sanitaire du XIXème siècle à la ville durable du XIXème siècle

Les villes sont les principaux foyers de développement et d’agrégation de vie et les principaux foyers de dégradation de l’environnement. La dégradation environnementale motive de plus en plus le politique qui vont dans le sens de protection de l’environnement et la promotion de certains comportements.

Le débat de la ville hygiéniste du XIXème siècle devait résoudre et régler le problème de salubrité et de santé publique. La croissance urbaine qui a suivi la Révolution industrielle a demandé une relecture de la ville qui était la ville hygiéniste afin de se servir des moyens et des technologies à disposition afin d’assainir la ville. On a vu une nouvelle vision de la ville qui s’éloignait de la ville comme foyer de dégradation et d’insalubrité. C’est un concept de réinventer la ville en injectant à petite dose l’environnement naturel. C’est une vision idyllique de la ville où la nature peut être réimplantée dans la ville afin de répondre au problème de salubrité et rendre la ville plus saine. La question de l’environnement naturel était accompagnée d’une série d’autres mesures comme l’assainissement des eaux usées. Le symbole même de cette transition a été le parc urbain et un discours autour de la ville hygiéniste. La ville du XXème siècle avec Olmsted a fait du parc urbain le lieu d’implantation d’un paysage qui était très éloigné de la ville qui est l’espace vert. C’est tout un effort de transformer la ville de façon à se sentir en pleine campagne. La conception de la nature en ville a été le déclencheur d’une nouvelle vision de la ville pas seulement comme toute sorte de problèmes, mais source de bien-être. Cela a du être réintégré dans une nouvelle lecture de la ville. Aujourd’hui, le discours qui tient à ces espaces verts n’est plus d’actualité. Les réformateurs sociaux étaient préoccupés par les quartiers défavorisés et la nature devient comme un antidote aux méfaits de la ville. La standardisation des parcs urbains fait que ce sont des lieux de récréation sécurité et débarras des méfaits de la nature.

La réalité de la ville est la proximité immédiate des zones de production de dégradation environnementale. Cette proximité fait de cette vision de la nature une vision complètement obsolète et dépassée. La question est de savoir comment intégrer la nature dans la ville à travers des politiques urbaines. Les villes, une fois réaménagées avec les politiques adaptées peuvent avoir un impact positif sur l’environnement naturel. Il y a le besoin d’une gestion nouvelle des villes et d’intégrer de nouvelles connaissances urbaines.

La nouvelle nature urbaine engendre un débat sur l’environnement et sur les villes en tant qu’environnements. D’autre part, la ville est un foyer de dégradation à cause du changement climatique et de pollution diverses mais des réaménagements peuvent jouer un rôle positif. La nature urbaine contribue à la qualité environnementale et la nature urbaine est importante pour le bien être de la population, de l’économie et de l’équité dans la ville. L’économie verte est la promotion de politiques durables et des énergies renouvelables encourageant la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.

Nouvelles politiques urbaines pour les transitions urbaines ?

Mutations urbaines

On parle de plus en plus de transition urbaine. Le concept de ville en transition est la somme d’initiatives locales à atténuer les effets d’une future crise liée aux pressions environnementales, de consommation et de mode de consommation. Les politiques urbaines ne peuvent en aucune manière modifier la ville, mais elles peuvent intégrer des éléments de transition urbaine. Cela peut est des changements en profondeur avec des mesures citoyennes pour adopter un modèle de « vivre en ville » durable qui concerne toutes les dimensions de la ville. De l’état des villes d’aujourd’hui à ce qu’elles vont être passe par une transition avec des incitations et des taxes. Il ne va pas y avoir un changement radical, mais on s’engage dans une ville en transition.

La ville d’aujourd’hui résulte de l’intégration d’un système viaire sur des grilles fondatrices qui font de la ville d’aujourd’hui des villes très complexes.

Autopia, E-topia, Utopia

Autopia et l’Environnement

Les réseaux autoroutiers entrainent de la pollution, de l’encombrement et doivent faire face aux lois sur l’air. D’autre part, la mobilité vient se placer au centre des préoccupations des villes, par exemple, aux États-Unis, cela représente 94% des déplacements. Certaines autorités locales préconisent un sage croissant de l’internet et des actions sur le coût du transport avec une individualisation des coûts de trajet et des péages urbains. Internet économie influencerait le nombre des trajets, mais le e-commerce passe par un redéploiement massif sur le territoire maxi-dépôts-minicentres de distribution.

E-topia et transformations de l’espace physique

Publié en 1999, Etopia de James Mitchell montre comment internet transforme l’urbain. La révolution industrielle a forcé à la séparation du travail et du domicile tandis que la révolution digitale va les rassembler de nouveau. Les principes de strategic planning doivent être revus a l’échelle de la ville faisant que le lieu de travail et l’habitation ne doivent plus être séparés. Il faut encourager la mixité. Le e-commerce à petite échelle est une interface online qui devient la façade du magasin, mais aussi l’arrière-boutique déplaçable et anonyme, et à grande échelle, le e-commerce défie la grande distribution avec une gestion plus économe des ressources et du sol menant à un réaménagement du territoire.

Utopia

C’est un urbanisme fondé sur le transport en commun. La mobilité virtuelle est un renforcement du prestige du lieu et de la proximité. L’avenir est celui de New Urbanism soit le Transit oriented development (TOD). C’est une urbanisation qui suscite la baisse du trafic automobile et l’utilisation des transports en commun entre TOD. Ailleurs, un mouvement de récupération valorise le centre. Se produisent des changements démographiques et sociaux avec un plus grand attrait du centre au détriment des périphéries.

Mobilité et urbanisme durable

Mobilité

On distingue deux hypothèses avec la mobilité virtuelle comme renforcement du prestige du lieu et de la proximité et la mobilité au centre de la préoccupation de la ville durable notamment avec l’explosion des mobilités qui teste les limites écologiques de la ville moderne.

Les déplacements en ville à l’origine de multiples dysfonctionnements du système urbain avec de la pollution, du bruit, de la congestion, de l’insécurité routière, du civisme. Tout projet urbain dans le sens de durabilité doit être inscrit dans le développement équilibré et prudent des fonctions urbaines en harmonie avec l’environnement (naturel).

Les territoires de transports collectifs

L’extension du réseau de transport collectif et une priorité au transport intermodal formant la colonne vertébrale des politiques publiques de TU. La mutation du marché de transports collectifs se place dans la logique de l’offre qui remplace la logique de la demande. Le TU n’est plus cantonné dans le secteur des mobilités, mais devient aussi instrument de cohésion territoriale et sociale

= De la ville mobile à la ville durable

Les problèmes liés à la mobilité spatiale en tenant compte des phénomènes d’exclusion écologique, économique et des générations futures est l’objet de recherche en matière de politique urbaine.

Conclusion

L’idée de la ville intelligente est de nouveaux modes de régulation urbaine fondés sur l’apprentissage collectif, la participation et la concertation publiques et privées. Les nouveaux politiques urbains visent la transformation des territoires citadins par les mobilités, la globalisation économique et phénomène de métropolisation.

La nouvelle réflexion des politiques urbaines s’oriente vers une maitrise et une limitation de la mobilité quotidienne comme inverser la relation entre niveau de développement et niveau de mobilité, arrêter de tendance d’allongement des distances de déplacement ou encore discuter de la prééminence de la croissance économique sur la logique de durabilité écologique en intégrant le coût de non-action.