Approche analytique des institutions en science politique

Qu’est-cequ’une institutions ?

Définitions : règles, routines ou conventions formelles ou informelles, qui existent à tous les niveaux politiques

Les institutions sont définie comme des règles, procédures, routines ou conventions plus au moins formelles, qui existent à divers niveaux de l’analyse que cela soit niveau international, au niveau infranational, régional ou sectoriel. Par exemple la Constitution suisse serait une institution parce qu’elle va déterminer la forme de l’État, les relations entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire ainsi que le mode de ces instances politiques.

Il existe aussi des institutions informelles puisque c’est un ordre constitutionnel non-écrit comme au Royaume-Unis mais c’est un ensemble de règles et de traditions coutumières qui sont passées d’une génération à l’autre et qui créée des règles contraignantes.

Il existe d’autres définitions classique de différents sous-domaines de la science-politique complémentaires qui illuminent des points importants de ceux que sont des institutions.

Stephen Krasner

Krasner défini un régime internationale comme l’ensemble des règles qui codifient le libre-échange comprise en tant qu’institutions internationales. Les institutions sont des règles des normes et des procédures qui se focalisent sur les comportements internationaux.

« international regimes » are the “rules, norms, principles, and procedures that focus expectations regarding international behaviour”.

Si un État ratifie la convention sur la torture on s’attend à que cet État va se comporter d’une certaine façon. On va s’attendre un certains comportement de l’État vis-à-vis de ces normes internationales.

Douglass North

North, prix Nobel d’économie en 1993 définit les institutions comme “the rules of the game in a society or, more formally,... the humanly devised constraints that shape human interaction” “reduce uncertainty by providing a structure to everyday life. ... define and limit the set of choices of individuals” : L'institutionnalisme s'intéresse à la manière dont les actions, c’est-à-dire les choix et les interactions, sont structurées par les règles de la procédure, c’est-à-dire par des instituions.

Cette approche ca qualifier le postulat de la rationalité des acteurs et de l’explication de l’action par les intérêts car elle montre comment les structures institutionnelles vont limiter les actions, les choix et les interactions des acteurs.

En d’autres termes, cette approche montre comment la structure limite le nombre d'options par lesquelles les acteurs peuvent choisir. Il montre que l'organisation institutionnelle restreinte limite le choix possible des individus.

James March and Johan Olsen (2005)

«collections of structures, rules and standard operating procedures that have a partly autonomous role in political life »

Lorsque l’on a à faire a des organisations, ce sont les procédures opérationnelles standard qui sont en vigueur dans une organisation et qui vont créer des comportements habituels à l’intérieur d’une institution. En d’autres termes ce sont les procédures qui ont un rôle autonome dans la vie politique.

Les types d’institutions

Elles ont des divers niveaux :

- Institutions internationales (OMC, ONU)

- Institutions transnationales : les codes deconduite des entreprises multinationales sont misesen place pour faire du monitoring, elles sont organisées et intègrent ladistribution des biens et services au niveauinternational. Avec la mise en place des codes de conduite il est cherché à respecterun certain nombre de droits et conditions de travail dansdifférents pays, c'est un régime international au niveaude la firme de niveauprivée qui concerne autant le producteur que lefournisseur

- Institutions nationales : ce sont les constitutions, le parlement, partis politiques ou encore les systèmes électoraux

- Institutions infranationales au niveau régional ou sectoriel sont par exemple les accords collectifs de branche

On distingue aussi des institutions moins formelles :

- Forum Economique Mondiale de Davos : il a une formalité en tant que c’est une réunion annuelle, cependant du côté de sa compotions cela est informel car il n’est pas clairement définit quels sont les membres précis ce qui empêche la codification de règles très formelles

- G20 : joue un qui serait rôle dans la gouvernance internationale mais cela reste très vague. C’est un organe de rencontre mais qui n’a pas de véritable pouvoir au niveau effectif.

Notons que les termes organisations et institutionssont souvent utilisées de manière interchangeable.

Les acteurs sociaux, politiques, les organisions d’intérêts sont des institutions mais aussi des organisations car en tant que tel ils vont être les agents du changement politique. Ainsi on peut se demander comment ils vont influencer le changement institutionnel, ce qui explique pourquoi on les traite à la fois en tant qu’institution et en tant qu’organisation.

Comment les institutions influencent-elles les résultats?

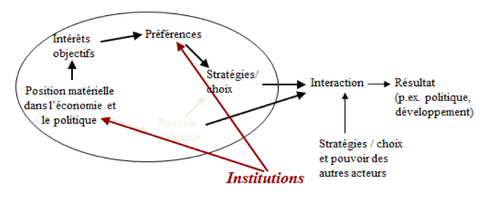

Les intuitionspeuvent agir et intervenir pour influencer les politiques de trois manières :

- le pouvoir politique peut influencer les capacités des différents agents

- altérer les préférences des agents

- influencer sur les stratégies des individus ou des États

Influence des institutions sur pouvoir politique

Pour en revenir au schéma, on peut voir intervenir les institutions et théoriser leurs effets sur le pouvoir politique entre groupes à l’intérieur d’un État et entre relations étatiques.

- NAFTA - North-American Free Trade Agreement

L’accord de libre-échange nord-américain dit aussi NAFTA est un bon exemple car il a introduit des règles pour renforcer le pouvoir des sociétés multinationales au détriment des travailleurs et des syndicats.

En créant un marché unique, c’est-à-dire où il est possible de s’introduire sans avoir à payer des tarifs douaniers, cela va renforcer le pouvoir des sociétés multinationales puisqu’elles peuvent plus facilement délocaliser leur production vers le sud est notamment vers le Mexique.

Ensuite il y a la possibilité de réimporté ces biens avec des coûts de transports qui sont cependant peu élevé dû à la proximité.

On voit un rapport de pouvoir accru des firmes multinationales à la suite de ce traité. Un des pouvoir obtenu est la plus grande mobilité alors que les travailleurs restent immobiles dans une localité. Les sociétés multinationales peuvent menacer d’une délocalisation si les travailleurs se plaignent ou formulent par exemple de réclamations.

- Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations-Unies

Le droit de veto détenu par la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie et la Chine peut être instrumentalisé par l’une de ces grandes puissances pour s’opposer à l’émergence d’une puissance mondiale ou régionale comme à l’Inde, au Brésil ou encore l’Iran.

Par l’imposition de sanctions diplomatiques, économiques, on peut isoler un pays en position de rivalité pour les puissances en place.

Influence des institutions sur les préférences

Les institutions peuvent aussi avoir une influence directe sur les préférences par le mécanisme de la socialisation. Elles peuvent aussi avoir un effet plus indirect sur les préférences en respectant les positions matérielles de l’agent dans l’économie et la politique.

Il peut y avoir un effet de socialisation lorsqu’une institution a de fortes normes et qu’il existe des contacts réguliers dans le temps entre les agents.

Une élite économique et politique dans un pays en développement peut côtoyer à Washington de manière régulière les élites politique et économique américaines et mondial en faveur de libre-échange et comment ce contact peut se disséminer et convaincre des élites du pays en développement qui on peut être un intérêt moins objectif au libre-échange. Cependant ces contacts fréquent et régulier peuvent les persuader des biens faits du libre-échange.

L’Espagne a effectués a transition démocratique en 1975, mais à la suite les militaires ont eu une difficulté à céder le pouvoir aux autorités civiles. En 1981 il y eut un coup d’État cependant qui n’a pas atteint son but ;la raison pourquoi les élites miliaires sont septiques pour remettre le pouvoir est qu’ils craignent pour l’autonomie de l’armée, ils ont peur que leur statut privilégié ne soit remis en cause. Nous pouvons aussi penser à l’Égypte ou les militaires tentent de négocier une position forte et privilégié dans le régime démocratique.

Une étude montre que des 1975 les forces armées espagnoles commencent à intégrer l’OTAN et à moderniser les forces armées en effectuant des exercices conjointement à d’autres armées. Cela va socialiser les élites militaires espagnoles et leur faire comprendre que le rôle de l’armée doit être subordonné au pouvoir politique.

Durant ce processus de contact et d’exercice effectué ensemble, les militaires comprennent quel est leur statut et leur rôle dans la démocratie. Apparaissent les préférences de ces acteurs dans leur profondeur.

On pourrait aussi se poser la question de comment la Grèce en tant que membre de l’union monétaire européenne à longtemps éviter un choix difficile entre taux d’intérêts à bon marché et une accumulation d’un déficit public et d’une dette importante. En temps normale lorsqu’un État accuse des déficits importants et donc une dette souveraine lourde, les marchés internationaux vont exiger des taux d’intérêts plus élevés pour continuer à investir dans les titres de l’État.

En faisant partie de l’union monétaire européenne, la Grèce a continuée à mener des politiques fiscales expansionnistes mais n’a pas dû payer le prix de taux d’intérêts plus élevés parce que les taux d’intérêts étaient garantis par la Banque centrale européenne en restant plus bas que ce qu’ils auraient été si la Grèce n’était pas membre de l’union monétaire européenne. On voit qu’elle a pu poursuivre des actions qui lui ont parmi d’avoir une politique externe expansionniste et en même temps de bénéficier d’un crédit bon marché au niveau national.

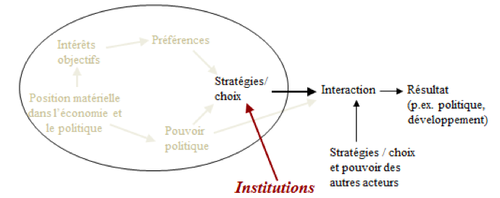

Influence des institutions sur les stratégies et les interactions

À partir d’un travail de Davis intitulé “issue linkage” nous pouvons comprendre comment le contexte institutionnel des négociations multilatérales du commerce international influence les stratégies des États et les résultats.

Davis commence en nous rappelant que lorsqu’on négocie domaine par domaine et secteur par secteur les État ont une grande difficulté et en particulier les États riches ont une difficulté à libéraliser le secteur de l’agriculture parce qu’il y a des intérêts centralisés fort qui s’opposent à la libéralisation avec enSuisse l’association suisse des paysans mais c’est également vrai pour les paysans français qui arrivent à maintenir les produits d’importation en dehors de la zone de l’Union Européenne.

Lorsque l’on négocie domaine par domaine, il est extrêmement difficile de libéraliser les échanges internationaux et particulièrement dans le secteur de l’agriculture.

Lorsqu’il y a une innovation institutionnelle qui est effectuée par l’intermédiaire du issue linkage qui est une institution plus ou moins formelle qui va combler différents enjeux en élargissant les enjeux de la négociation, au lieu de négocier enjeu par enjeu et secteur par secteur, on va combiner la libéralisation d’un secteur des services.

L’auteur va démontrer que lorsqu’un lien est créé entre les domaines de l’agriculture et celui des services, la libéralisation des échanges seront encouragés et favorisée.

Cette institution informelle du linkage, de la création d’un lien entre les domaines, va fondamentalement changer la mobilisation des groupes d’intérêts puisqu’on a plus nécessairement à faire à des groupes d’intérêts qui s’opposent mais on a de lobbying. Il y a clairement des avantages comparatifs et donc un intérêt fort et une mobilisation de ces secteurs pour que la libéralisation s’effectue.

La préférence de l’État demeure, sur le dossier du commerce ; ce même État aura encore une préférence à ne pas libéraliser. D’une part dans le domaine des services, l’État en question aura plus intérêt à libéraliser,les préférences en tant que tel demeurent identiques mais l’introduction de ce mécanisme informel, la stratégie au niveau national va avancer et va avoir plus de gains et des coûts acceptables pour le secteur de la paysannerie qui va subir des pertes liées à la libéralisation.

Pour conclure ce point sur le rôle et l’influence des institutions, on va voir que les arguments de type institutionnalistes ne sont pas coupés de l’approche sur les intérêts ; l’approche va emprunter de cette approche l’idée que les conflits entre groupe pour l’appropriation des ressources rares est au cœur du politique, mais elle va montrer que c’est l’organisation institutionnelle du politique et de l’économie qui va structurer fondamentalement les conflits et va privilégier certains acteurs au détriment d’autres.

Institutionnalisme-historique

Unanticipated - unintended consequences

C’est un courant qui a émergé au début des années 1980 principalement en réaction au fonctionnalisme et au behavioralisme des années 1960 et 1970.

On parle de l’émergence d’un néoinstitutionnalisme parce que l’approche institutionnelle souligne le rôle important des institutions dans les sociétés actuelle cependant cette description remonte jusqu’à Aristote et de sa typologie de ses régimes politiques.

Cependant le néoinstitutionnalisme va se distinguer de l’institutionnalisme ancien en se demandant véritablement quels institutions ont de l’importance, comment ont-elles une influence indépendante des intérêts et vont mettre l’accent non seulement sur les institutions formelles mais aussi sur les institutions informelles ce qui est à nouveau une nouveauté qui caractérise ce néoinstitutionnalisme des années 1980 et qui reste un courant très en vogue de nos jours.

Du behavioralisme elle va principalement rejeter l’idée selon laquelle le fonctionnement du système est déterminé par des caractéristiques individuelles des agents et notamment les caractérise phycologiques, culturelles et sociales ; au contraire l’institutionnalisme va mettre l’accent sur l’organisation institutionnelle politico-économique et à nouveau sur les institutions et comment les structures institutionnelles vont limiter les options des acteurs.

Du fonctionnalisme, elle va rejeter l’idée selon laquelle les institutions politiques peuvent être comprises suivant les fonctions qu’elles accomplissent, c’est-à-dire que les institutions peuvent être expliquées par leurs conséquences. C’est le postulat du fonctionnalisme qui dit que les instituions existent parce qu’elles sont une fonction particulière et les institutions sont comme une réponse efficace à des problèmes auxquels les acteurs rationnels font face et donc on va mettre en place ces institutions pour résoudre des problèmes pour les conséquences positives qu’elles peuvent avoir.

Parce que les institutions aient tels ou tels conséquences les acteurs rationnels vont établir de telles institutions,c’est la perspective fonctionnaliste.

Dans ces perspectives,les intérêts des acteurs et des institutions sont toujours en adéquation et en équilibre.Le jour où les institutions ne répondent plus aux préférences d’acteurs et aux problèmes auxquels les acteurs font face, alors on s’attend à ce que les institutions changent pour refléter les intérêts rationnels des agents.

Les institutionnalistes vont dire que c’est problématique car les institutions sont difficiles à changer, une fois qu’elles existent, elles ont une existence propre. C’est l’idée qu’il y a une persistance forte des institutions car cela sera plus dur de changer ces institutions pour qu’il y ait de nouveau l’équilibre entre les intérêts et le cadre institutionnel.

D’un autre coté les institutionnalistes vont montrer que les institutions sont rarement des solutions optimales aux problèmes des acteurs. Elles sont rarement des solutions optimales aux problèmes et des acteurs est rarement un acte intentionnel qui reflète la maximisation de l’utilité ou de la satisfaction des individus.

Les institutionnalistes vont justement introduire dans l’analyse la durée, une perspective à long terme qui va montrer qu’il y a des conséquences de choix d’instituions qui ne sont souvent pas anticipés et connu des acteurs lorsqu’ils sont sur le court terme.

Bo Rothstein dans son article développe la thèse que la classe ouvrière est plus forte mesurée au taux de syndicalisation des ouvriers dans les pays qui ont un système connu sous le nom de système de Gantt. Là où il existe un système de Gantt, la classe ouvrière est plus forte.Le système de Gantt et une assurance chômage volontaire mais soutenue ou promulguée par l’État. Le plus important est qu’elle soit administrée par les syndicats et non pas administré par l’État comme c’est le cas dans l’assurance chômage universelle.

Si ce système de Gantt permet une organisation forte des travailleurs en syndicats et donc un pouvoir fort de la classe ouvrière. On s’attendrait à ce que les gouvernements de gauches historiquement alliés à la classe ouvrière introduisent ce système de Gantt à la fin du XIXème et au début du XXème siècle lorsque les assurances chômage universelle administrées par les syndicats commencent à être mis en place en Europe. On s’attendrait à ce que ce soit les gouvernements de gauche qui mettent en place le système de Gantt si les acteurs sont rationnels et savent que c’est cette institution qui va renforcer dans la durée le mouvement ouvrier.

Or, Bo Rothstein le montre, ce ne sont pas principalement les gouvernements de gauche qui ont introduit une législation de type système de Gantt mais ce sont bien les gouvernements libéraux, à savoir les gouvernements de droite qui sont moins réceptifs aux intérêts de la classe ouvrier. Il le montre en France, en 1905 les libéraux introduisent une législation qui devrait promouvoir l’introduction de l’assurance chômage du système de Gantt, cependant les syndicats qui ont une tradition antiétatique vont s’opposer à cette législation qui ne va pas véritablement voir le jour. Ce n’est que plusieurs années plus tard qu’un gouvernement conservateur va introduire une assurance chômage publique universelle.

Sur la durée cela va défavoriser le pouvoir de la classe ouvrière en France car en France le taux de syndicalisation et l’un des plus faible dans le secteur privé de l’ordre de moins de 10% de travailleurs syndiqués.

Le mouvement de la création institutionnelle en 1905 en France par exemple, peut avoir des raisons de court terme qui ont amenées ces décisions mais ce n’est pas un acte intentionnel qui a pris en compte l’évolution dans la durée ainsi que les institutions favorables aux travailleurs dans le long terme. Les acteurs ne sont pas toujours au clair sur ce qui est avantageux pour eux.

De là, la critique que font les institutionnalistes aux fonctionnalistes, dans le sens ou les institutions ne peuvent pas être expliquées parleurs conséquences puisqu’il y a un décalage entre la rationalité et les choix à court terme fait par certains acteurs ; les conséquences peuvent être espérées et avec ce qui va intervenir dans le temps avec des conséquences inattendues qui sont du ressort de l’évolution historique et non pas du calcul et des choix rationnels au temps t, c’est-à-dire au temps de la création de l’institution.

Nota bene

Il existe plusieurs types d'institutionnalisme, notamment celui du choix rationnel et historique. L'approche institutionnaliste-historique émerge en années 1980 en réaction au courant behavioralisme (dominant) et au courant fonctionnalisme des années 1960 et 1970 : ces différents approches institutionnalistes sont connu aussi comme les approches « néoinstitutionalistes » car elle soulignent l'importance des institutions formelles

Pourquoi néoinstitutionnaliste ? Pour trois raisons.

- Élaborent de manière plus précise quelles institutions ont de l'importance

- Comment est-ce que les institutions exercent de l'influence ?

- Accent sur des institutions informelles et pas seulement dans les institutions formelles (telles que le législatif, judiciaire, etc.)

- behavioralisme, rejet l'idée selon laquelle le fonctionnement du système est déterminée par les caractéristiques individuelles (psychologiques, culturels, sociales, etc.) et va mettre l'accent sur les facteurs institutionnels (économiques et politiques) des sociétés.

- fonctionnalisme, rejet l’idée selon laquelle les institutions politiques peuvent être comprises suivant les fonctions qu’elles accomplissent (i.e. explication par leurs conséquences), c'est-à-dire : suivant les conséquences identifiables à long terme de ces institutions.

Les approches fonctionnalistes et utilitaristes (choix rationnel) veulent expliquer les institutions par leurs conséquences observables.

Les institutions se développent car elles ont les capacités de résoudre les problèmes de l'action collective et remontent à critères d'efficacité de l'ordre social et politique.