Le libéralisme classique et ses origines historiques

| Professeur(s) | Pierre Allan |

|---|

Lectures

Le libéralisme classique est une philosophie et une idéologie politique qui met l'accent sur les droits individuels, la liberté et l'égalité. Il trouve ses racines dans le siècle des Lumières, une période de développements intellectuels et philosophiques qui a eu lieu en Europe au 18ème siècle. À cette époque, un certain nombre de philosophes et de théoriciens politiques, tels que John Locke et Emmanuel Kant, ont formulé des idées et des principes qui deviendront plus tard essentiels au libéralisme classique. Dans cette conférence, nous explorerons les origines historiques du libéralisme classique, y compris ses idées et principes clés, et la manière dont il a évolué au fil du temps. Nous discuterons également de la relation entre le libéralisme classique et d'autres idéologies politiques, ainsi que de sa pertinence pour les relations internationales contemporaines.

La thèse du doux commerce, également connue sous le nom de "théorie du doux commerce", est une idée qui a été proposée pour la première fois par le philosophe politique français Montesquieu au 18e siècle. Elle suggère que le commerce et les échanges peuvent avoir un effet pacificateur sur les relations internationales en favorisant l'interdépendance et la coopération entre les États. Selon cette thèse, la recherche de gains économiques par le commerce peut inciter les États à éviter les conflits et à résoudre les différends de manière pacifique, car la guerre et d'autres formes de violence peuvent perturber et endommager le commerce et l'activité économique. Cette idée a contribué à façonner la pensée libérale sur les relations internationales et a été citée par de nombreux chercheurs comme un élément clé de l'approche libérale de la politique mondiale.

Le libéralisme est un paradigme dans les relations internationales qui souligne l'importance de la coopération internationale et de la gouvernance mondiale. Il repose sur la conviction que les États peuvent et doivent travailler ensemble, par le biais d'institutions et d'accords internationaux, pour promouvoir la paix et relever les défis mondiaux. Bien que cette approche ait été influente et ait contribué au développement d'institutions et d'accords internationaux qui ont permis de réduire la probabilité d'une guerre, elle n'est pas une théorie parfaite et n'est pas toujours en mesure de prédire avec précision le déclenchement d'une guerre.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le libéralisme peut échouer à prédire la guerre. Par exemple, le libéralisme part du principe que les États sont des acteurs rationnels qui sont désireux et capables de coopérer pour atteindre des objectifs communs. Cependant, cette hypothèse n'est pas toujours vraie, car les États peuvent avoir des intérêts et des priorités différents qui peuvent les empêcher de coopérer efficacement. En outre, le libéralisme ne tient pas toujours compte du rôle des acteurs non étatiques, tels que les groupes terroristes ou les organisations internationales, qui peuvent également jouer un rôle dans le déclenchement d'une guerre. Enfin, le libéralisme ne tient pas toujours compte de l'impact des événements imprévisibles ou des chocs externes, tels que les crises économiques ou les catastrophes naturelles, qui peuvent également contribuer au déclenchement d'une guerre.

Le libéralisme en relations internationales

Le libéralisme est une philosophie et une idéologie politique qui met l'accent sur les droits individuels, la liberté et l'égalité. Dans les relations internationales, le libéralisme est un paradigme qui met l'accent sur le rôle des institutions internationales et de la coopération dans la promotion de la paix et de la gouvernance mondiale. Il est souvent considéré comme une alternative au réalisme, qui met l'accent sur le rôle de la dynamique du pouvoir et des actions intéressées des États dans le façonnement des relations internationales.

Dans le paradigme libéral des relations internationales, les États restent au centre de l'analyse. Cependant, les libéraux croient généralement que les États peuvent et doivent travailler ensemble par le biais d'institutions et d'accords internationaux pour promouvoir la paix et la gouvernance mondiale. Cela signifie que les actions et les politiques des États ne sont pas considérées uniquement en fonction de leur propre intérêt, mais aussi en fonction de l'objectif plus large de promotion de la coopération internationale et du bien collectif. En tant que tel, le paradigme libéral met davantage l'accent sur le rôle des institutions internationales et de la coopération dans le façonnement des relations internationales, tandis que le réalisme insiste sur la primauté de la dynamique du pouvoir et des actions intéressées des États.

Principes du libéralisme

Les principales caractéristiques du libéralisme dans les relations internationales sont les suivantes :

- Accent mis sur les droits et libertés individuels : Les libéraux estiment que les individus ont des droits et des libertés inhérents qui doivent être protégés par l'État et par les institutions internationales.

- La croyance en l'importance de la coopération internationale : Les libéraux estiment que les États doivent collaborer par le biais d'institutions et d'accords internationaux pour promouvoir des objectifs communs et relever les défis mondiaux.

- Soutien aux institutions internationales et à la gouvernance mondiale : Les libéraux soutiennent la création et le renforcement des institutions internationales, telles que les Nations unies, afin de promouvoir la gouvernance et la coopération mondiales.

- L'accent sur le rôle des idées et des normes : Les libéraux estiment que les idées et les normes, telles que l'État de droit et le respect des droits de l'homme, jouent un rôle important dans le façonnement des relations internationales.

- Critique de la politique de puissance et du réalisme : Les libéraux critiquent souvent l'accent mis par les réalistes sur la dynamique du pouvoir et les actions intéressées des États, arguant que la coopération et les institutions peuvent être plus efficaces pour promouvoir la paix et la gouvernance mondiale.

Ces caractéristiques distinguent le libéralisme d'autres paradigmes dans les relations internationales, comme le réalisme, et elles reflètent la croyance libérale dans le potentiel de la coopération internationale et de la gouvernance mondiale pour promouvoir la paix et relever les défis mondiaux.

Les niveaux d’analyse

1ère image (niveau d'analyse; cf. Waltz 1959) : guerre résulte de la nature de l'homme (qui cherche à dominer)

oui, aussi chez Kant.

Kant part de Hobbes, partant de la représentation de la nature humaine que fait Hobbes, mais arrive n’ont pas à la guerre de tous contre tous, mais à la paix.

Il part sur des bases mauvaises pour en venir à un monde qui est bon, les libéraux sont des optimistes et progressistes au contraire des réalistes qui sont pessimistes et conservateurs.

2ème image : guerre résulte de la nature des États-nations; oui, pour les libéraux

Il faut tendre vers des démocraties qui sont pacifiques entre elles.

Chez Waltz et Mearsheimer, la guerre ne résulte pas de la nature des États-nations, par exemple, la puissance relative d’Athènes est la bipolarité pour Thucydide qui fait que chaque pôle se sent naturellement agressé et menacé par l’autre pôle, par le simple fait que l’autre pôle existe.

Pour les libéraux, les démocraties tendent à ne pas se faire la guerre entre elles, cela ne veut pas dire que les démocraties ne sont pas impliquées dans des guerres, mais qu’une démocratie ne va pas faire de guerre à une autre démocratie.

3ème image : guerre résulte de la nature du système international (SI)

oui, SI anarchique; toutefois, des institutions internationales permettent d'aller dans le sens d'une certaine hiérarchie et contribuer ainsi à un ordre (=> paix).

Pour les libéraux, le système international est anarchique, toutefois on peut avoir des institutions internationales qui permettent d’aller dans le sens d’une certaine hiérarchie, les institutions internationales peuvent pacifier le monde international ; c’est une vision institutionnaliste.

Cette hiérarchie et cet ordre amènent la paix

Nota bene - le libéralisme place – comme le réalisme – les intérêts égoïstes et la puissance des acteurs internationaux au centre de l'analyse.

Pour les réalistes, lorsqu’on a une contre coalition défense cela est de la coopération, même dans le cas du réalisme on a une explication de la coopération, c’est l’équilibre des forces ; dans le libéralisme, on tend plus à mettre l’accent sur la coopération.

Quelques penseurs et idées fondatrices du libéralisme politique classique

Jean Bodin et la souveraineté

Jean Bodin était un juriste et philosophe politique français qui a vécu au XVIe siècle. Il est surtout connu pour son ouvrage "Les six livres du Commonwealth", dans lequel il développe le concept de souveraineté. Bodin soutenait que la souveraineté devait être absolue et indivisible, et qu'elle devait être confiée à une autorité unique et unifiée. Cette idée était une réponse à la fragmentation et aux conflits politiques qui caractérisaient l'Europe à l'époque, et elle visait à fournir une base théorique pour la création de formes de gouvernement plus stables et plus efficaces.

« La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République […] c'est-à-dire la plus grande puissance de commander […]. (Elle) n'est limitée ni en puissance ni en charge à un certain temps »

Trois niveaux de la souveraineté

- La souveraineté ne s’applique pas à des individus, mais à des États

La souveraineté ne s’applique pas à des individus, mais à des États, c’est une souveraineté par rapport à une communauté, c’est une communauté perpétuelle.

- perpétuelle → communauté (donc indépendante des individus qui naissent et meurent)

- absolue : inconditionnelle et irrévocable, elle est la source de tout pouvoir et de toute autorité à l'intérieur de la communauté

pacta sunt servanda : souverains doivent et ont intérêt à respecter leurs engagements/traités ("contrat").

Ce vers qui nous nous engageons, ils ne vont pas de nouveau s’engager si on ne respecte pas la parole donnée, si les engagements ne sont pas respectés, on ne sera plus considéré comme des partenaires fiables ; c’est en cela que la rationalité est centrale.

Souveraineté limité : 3 type de limites

- les princes sont limités par la loi divine ou naturelle : la souveraineté n'est pas la propriété personnelle du prince : la réflexion sur les normes à utiliser sur le plan social sont des normes que la raison nous dicte ; la souveraineté n’est pas la propriété du prince.

- souveraineté limitée par la constitution qui prescrit les changements légitimes : Par exemple un prince au pouvoir absolu n'a pas le droit de transformer sa monarchie en une aristocratie ou une démocratie ; cette conception prépare la monarchie constitutionnelle.

- le pouvoir des princes est limité par les traités : Pacta Sunt Servanda : « même le roi au pouvoir le plus absolu doit se conformer aux traités justes et aux promesses qu'il a faites. »

Seuls des princes myopes souscrivent à des traités qu'ils n'ont pas l'intention de respecter : bonne réputation => traités avantageux futurs.

=> ordre inter-étatique doit & peut émerger entre États dont le comportement est rationnel et juste (→ justice, droit international)

Fénelon

Fénelon était un écrivain, théologien et philosophe français qui a vécu aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il est surtout connu pour son œuvre "Les Aventures de Télémaque", qui est une allégorie politique critiquant l'absolutisme de la monarchie française. Bien que ses idées aient pu influencer certains aspects de la pensée politique, il n'est généralement pas considéré comme une figure clé du développement du libéralisme.

(→ Sur la nécessité de former des alliances, tant offensives que défensives, contre une puissance étrangère qui aspire manifestement à la monarchie universelle, 1715)

« Cette attention à maintenir une espèce d'égalité et d'équilibre entre les nations voisines est ce qui en assure le repos commun. À cet égard, toutes les nations voisines et liées par le commerce font un grand corps et une espèce de communauté. Par exemple, la chrétienté fait une espèce de république générale, qui a ses intérêts, ses craintes, ses précautions à observer. Tous les membres qui composent ce grand corps se doivent les uns les autres pour le bien commun, […]. »

Il est possible de faire une lecture chez Fénelon qui est libérale.

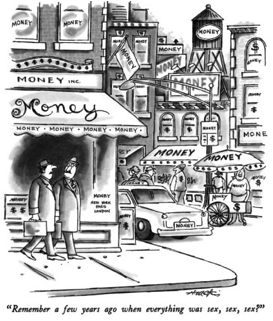

Montesquieu, ou "le commerce adoucit les moeurs"

Montesquieu est considéré comme une figure importante dans le développement de la pensée et de l'idéologie libérales, y compris dans le domaine des relations internationales. Montesquieu était un philosophe politique français qui a vécu au 18e siècle. Il est surtout connu pour son ouvrage "L'esprit des lois", dans lequel il affirme que les systèmes politiques doivent être fondés sur la séparation des pouvoirs et la protection des droits individuels. Ses idées ont influencé de nombreux développements politiques et philosophiques du siècle des Lumières, notamment le concept de relations internationales libérales.

(→ De l'Esprit des Lois, ou du rapport que les lois doivent avoir avec la Constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, etc., 1748)

« L'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes ; si l'une a intérêt d'acheter, l'autre a intérêt de vendre ; et toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels. »

Montesquieu aborde la notion de gain absolu : lorsque les États-Unis font du commerce avec la Chine, les États-Unis gagnent.

Le réalisme met l’accent sur les gains relatifs, plus les États-Unis font du commerce avec la Chine plus cela profite à la Chine.

=> tous gagnent au commerce → gains absolus

N.B.: rupture avec réalisme sécuritaire pour qui seule la puissance compte (soit des gains relatifs)

→ "libéralisme commercial"

Kant : théorie et éthique de la paix ou des républiques pacifiques

Dans son ouvrage Essai sur la paix perpétuelle de 1795 Kant considère trois éléments de nature théorique qui, s’ils viennent tous les trois, vont permettre le développement d’un monde où à terme la guerre sera absente.

Pour Kant, il faut chercher à montrer que lorsque les rapports économiques comptent, ils sont les plus importants.

Chez Kant, il y a une théorie morale qui utilise des intérêts économiques, un calcul de la rationalité économique des acteurs, les gens sont bons parce qu’ils ont intérêt à être bons.

Kant propose une théorie où il y a trois conditions qui sont à la fois nécessaires et suffisantes pour obtenir la paix perpétuelle.

Article définitif en vue de la paix perpétuelle

Premier article définitif en vue de la paix perpétuelle : la constitution civile de chaque État doit être républicaine

Il faut un régime où ceux qui décident ne sont pas les mêmes que ceux qui mettent en avant les principes de décision ; l’exécutif est séparé du législatif, il y a une séparation des pouvoirs. Entre le gouvernement et le parlement, il faut une séparation.

La protection de la liberté de culte est une protection qui est au-dessus de la volonté populaire, la décision du peuple suisse aussi démocratique soit elle concernant les minarets n’est pas acceptable parce qu’elle ne respecte pas les droits fondamentaux des individus.

« Lorsqu’il faut faire appel au suffira des citoyens (et qu’il n’en peut aller autrement dans une constitution républicaine) pour décider si la guerre doit avoir lieu ou non, il n’y a rien de plus naturel qu’ayant à décréter contre eux-mêmes tous les malheurs de la guerre, ils réfléchissent mûrement avant d’entreprendre un jeu si dangereux (il devraient , en effet, combattre en personne, payer de leurs propres ressources les frais de la guerre, réparer péniblement les dévastassions qu’elle laisse derrière elle ; enfin, pour comble de maux, ils contracteraient une dette qui rendrait amère la paix elle-même et qui ne pourrait jamais être amortie avant que n’éclate une nouvelle guerre). »

Ce n’est pas dans l’intérêt des États de faire la guerre contre d’autres démocraties, lorsque le droit de vote est attribué en 1795, à ce moment-là les choses changent.

Second article définitif en vue de la paix perpétuelle : le droit des gens doit être fondé sur une fédération d'États libres

[= jus gentium = Droit international public] C’est la raison qui explique pourquoi les États ne se font pas la guerre entre eux.

Il faut noter la théorie des biens publics, si par bonheur un État plus puissant dans une région va encourager les autres à avoir une constitution républicaine, alors on ne va plus faire la guerre entre ces différents États.

Troisième article définitif en vue de la paix perpétuelle : le droit cosmopolitique (Weltbürgerrecht) doit se borner aux conditions d'une hospitalité universelle

[= "droit de visite" => libéralisme commercial possible] C’est le droit des gens d’être des bourgeois du monde qui est une exigence très limitée, une sorte de droit de visite, n’importe qui peut voyager sans être tué et de profiter de l’hospitalité universelle.

Selon Kant, si on a le droit de faire cela, la recherche du profit et d’un égoïsme individuel va faire que les gens sont en relation les uns avec les autres et donc que le libéralisme commercial va développer cette interdépendance qui profite aux deux parties rapprochant les peuples et s’inscrivant dans la logique du libéralisme démocratique et vice-versa.

- le système international est anarchique : le système international est anarchique, toutefois grâce aux règles et institutions du libéralisme commercial et du libéralisme démocratique, ce système international pourrait devenir pacifique.

- toutefois, grâce aux règles et institutions du libéralisme commercial et du libéralisme démocratique : Kant défend une utopie réaliste, si une utopie est réaliste en ce sens, alors il est de notre devoir de réaliser cet idéal. C’est quelque chose qu’on ne réalise pas dans le sens du réalisme politique, mais dans le sens où cela peut devenir une réalité.

- il pourrait devenir pacifique

- « Chacun pour soi, mais le système pour tous »

- = aller du dilemme de la sécurité à sa solution

- grâce à la (bonne) main invisible....

Kant et les Quatre principes du libéralisme classique

Emmanuel Kant était un philosophe allemand qui a vécu au 18e siècle. Il est surtout connu pour ses travaux de philosophie morale et politique, notamment son idée de l'"impératif catégorique", un principe moral selon lequel les actions doivent être guidées par des lois morales universelles. Les idées de Kant ont eu une influence sur le développement du libéralisme classique, une idéologie politique qui met l'accent sur les droits individuels, la liberté et l'égalité.

Les quatre principes du libéralisme classique sont un ensemble d'idées qui sont souvent associées au libéralisme classique et qui sont basées sur les idées de Kant et d'autres philosophes. Ces principes sont les suivants :

- Le principe des droits individuels : Selon ce principe, les individus ont des droits et des libertés inhérents qui doivent être protégés par l'État et par les institutions internationales.

- Le principe de la liberté : Selon ce principe, les individus doivent être libres de poursuivre leurs propres objectifs et intérêts, tant qu'ils n'interfèrent pas avec les droits et libertés des autres.

- Le principe d'égalité : Selon ce principe, tous les individus sont égaux devant la loi et doivent bénéficier des mêmes droits et opportunités, indépendamment de leur race, de leur sexe, de leur religion ou d'autres facteurs.

- Le principe du laissez-faire : Ce principe veut que l'État n'intervienne pas dans l'économie et permette aux individus et aux entreprises de fonctionner librement sur le marché.

Ces principes sont considérés comme essentiels au libéralisme classique et sont souvent considérés comme la pierre angulaire de la pensée et de l'idéologie libérales modernes.

Wilson : la paix par le libéralisme commercial, le libéralisme démocratique et la Société des nations

En janvier 1918, Wilson propose un règlement, une organisation, une structuration du système international à partir de la douloureuse expérience de la Première Guerre Mondiale.

Wilson, en janvier 1918, est déjà le défenseur du libéralisme occidental, les États-Unis sortant comme la grande puissance de cette guerre, il est conscient de la force idéologique du communisme qui s’est établie au pouvoir peu auparavant à Moscou.

Les quatorze points montrent qu’on souhaite aller dans le sens la décolonisation marquant la rivalité entre les États-Unis et la Russie bolchévique.[1] (→ Fourteen Points, 8 January 1918)

« XIV. A general association of nations must be formed under specific covenants for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity to great and small states alike ».

Il faut interpréter ces quatorze points du point de vue libéral ; par exemple la liberté des mers est quelque chose d’essentiel pour le libéralisme commercial, on ne peut concevoir un monde qui se globalise sans les transports maritimes.

Les libéraux internationalistes veulent transformer le monde par des idéaux parce qu’ils veulent transformer le monde en développant la paix.

La Société des Nations aura une importance décisive pour Genève, c’était un formidable espoir, car il s’agissait vraiment d’avoir une communauté des nations et de ne plus refaire les erreurs de 1914.

Wilson et les libéraux internationalistes parlent de l’internationalisme libéral, mais plus tard on parle d’idéalisme.

C’est précisément contre cet idéalisme que Carr en 1939 peu avant la Deuxième guerre mondiale publie un ouvrage qui est une condamnation de cet idéalisme : le conflit de la Seconde guerre mondiale est une validation du libéralisme internationaliste qui prend contre pied de l’idéalisme.

= "idéalisme" (critique des réalistes) Cet idéal est un problème d’action collective et des biens publics, nous verrons avec la théorie de l’action collective que ce n’est pas parce que tout le monde veut quelque chose que cela va se produire, car chacun veut goûter aux fruits de certaines choses, mais sans payer le prix de l’intervention, comme par exemple en Éthiopie où l’Italie mène une guerre coloniale et la Société des Nations ne réagit pas.

Tout le monde veut bénéficier des bénéfices de la paix internationale, mais personne ne veut payer le prix avec la nécessaire menace et la volonté réaliste d’intervenir.

Références

- ↑ THRONTVEIT, T. (2011). The Fable of the Fourteen Points: Woodrow Wilson and National Self-Determination. Diplomatic History, 35(3), 445–481. https://doi.org/10.1111/j.1467-7709.2011.00959.x