« Approche analytique des institutions en science politique » : différence entre les versions

| Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||

== Influence des institutions sur les stratégies et les interactions == | == Influence des institutions sur les stratégies et les interactions == | ||

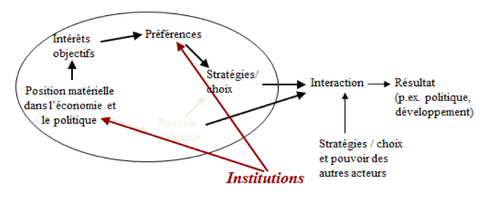

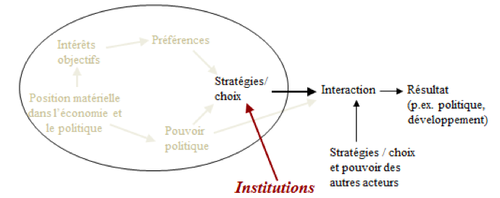

À partir d’un travail de Davis intitulé ''International Institutions and Issue Linkage: Building Support for Agricultural Trade Liberalization''<ref> CHRISTINA L. DAVIS - [https://www.princeton.edu/~cldavis/files/linkage.pdf International Institutions and Issue Linkage: Building Support for Agricultural Trade Liberalization]. American Political Science Review Vol. 98, No. 1 February 2004</ref>, | À partir d’un travail de Davis intitulé ''International Institutions and Issue Linkage: Building Support for Agricultural Trade Liberalization'', nous pouvons comprendre comment le contexte institutionnel des négociations multilatérales du commerce international influence les stratégies des États et les résultats.<ref> CHRISTINA L. DAVIS - [https://www.princeton.edu/~cldavis/files/linkage.pdf International Institutions and Issue Linkage: Building Support for Agricultural Trade Liberalization]. American Political Science Review Vol. 98, No. 1 February 2004</ref> La recherche de Davis démontre que les institutions internationales, comme l'Organisation mondiale du commerce (OMC), peuvent influencer les stratégies de négociation des États membres, ainsi que les résultats des négociations. L'OMC est une institution qui promeut la libéralisation du commerce international en établissant des règles pour les échanges commerciaux et en fournissant une plate-forme pour les négociations commerciales. | ||

[[Fichier:Influence des institutions sur les stratégies et les interactions.png|500px|vignette|centré]] | Dans le cadre des négociations commerciales, les États membres de l'OMC peuvent adopter différentes stratégies pour défendre leurs intérêts. Ils peuvent choisir de se concentrer sur des domaines spécifiques, comme l'agriculture, ou d'adopter une approche plus large, en liant plusieurs questions ensemble. Par exemple, un pays pourrait être disposé à faire des concessions sur l'accès au marché agricole en échange d'un meilleur accès au marché pour ses produits industriels. Selon Davis, l'OMC encourage le "lien entre les questions", c'est-à-dire l'inclusion de plusieurs sujets de négociation dans un seul ensemble de discussions. Cela permet aux États membres de créer des coalitions plus larges et de parvenir à des accords plus favorables. Par exemple, un pays avec un secteur agricole fort pourrait s'allier avec un pays avec un secteur industriel fort pour obtenir des concessions mutuellement bénéfiques. Cependant, Davis note que le lien entre les questions peut également rendre les négociations plus complexes et plus difficiles à conclure. Cela peut en partie expliquer pourquoi les négociations commerciales multilatérales sont souvent longues et difficiles. Les institutions internationales comme l'OMC peuvent influencer les stratégies de négociation des États membres et les résultats des négociations. Elles peuvent encourager les États à adopter des stratégies plus complexes et à lier plusieurs questions ensemble, mais cela peut également rendre les négociations plus complexes et plus difficiles à conclure.[[Fichier:Influence des institutions sur les stratégies et les interactions.png|500px|vignette|centré]] | ||

Davis | Davis met en évidence que lorsque les négociations commerciales sont menées secteur par secteur, les pays développés rencontrent souvent des difficultés à libéraliser leur secteur agricole. Cela est dû à la présence d'intérêts politiques et économiques puissants qui résistent à la libéralisation, comme cela peut être observé avec l'Association Suisse des Paysans en Suisse, ou les agriculteurs français qui réussissent à protéger le marché européen des produits agricoles importés. Ces groupes d'intérêts peuvent exercer une influence significative sur la politique agricole et résister aux pressions pour l'ouverture du marché. | ||

Lorsque | Lorsque les négociations sont menées sur une base sectorielle, il peut en effet être très difficile de parvenir à une libéralisation des échanges, en particulier dans le secteur agricole. Cela est dû aux puissants intérêts politiques et économiques qui peuvent exister au sein de ce secteur, et qui peuvent résister fortement à toute tentative de libéralisation. En outre, les questions liées à la sécurité alimentaire, à l'emploi rural et à la protection de l'environnement peuvent également rendre la libéralisation du secteur agricole particulièrement complexe. | ||

Quand il y a une innovation institutionnelle mise en place à travers le concept d'issue linkage (liaison d'enjeux), qui est une structure plus ou moins formelle visant à associer différents sujets, on élargit le cadre des négociations. Au lieu de négocier enjeu par enjeu et secteur par secteur, on peut associer la libéralisation d'un secteur, comme celui des services, à d'autres enjeux. Cette approche peut faciliter les négociations, car elle permet de prendre en compte les intérêts de différents acteurs et d'équilibrer les gains et les pertes entre différents secteurs. Ainsi, un État pourrait être disposé à accepter une libéralisation dans un secteur où il a des intérêts défensifs si, en contrepartie, il obtient des gains dans un autre secteur où il a des intérêts offensifs. | |||

L'auteur démontre effectivement que la création d'un lien entre le domaine de l'agriculture et celui des services peut encourager et favoriser la libéralisation des échanges. Cela s'explique par le fait qu'un État peut être disposé à accepter une libéralisation dans un secteur où il a des intérêts défensifs (par exemple l'agriculture), si en contrepartie il obtient des gains dans un autre secteur où il a des intérêts offensifs (par exemple les services). Cette approche permet donc d'équilibrer les gains et les pertes entre différents secteurs, facilitant ainsi les négociations commerciales. C'est ce que l'on appelle le "issue linkage" ou la liaison d'enjeux, un mécanisme clé dans les négociations multilatérales. | |||

L'idée de créer des liens ou du "issue linkage" entre différents domaines de négociation permet de repenser la manière dont les groupes d'intérêts se mobilisent. Au lieu de s'opposer sur des enjeux spécifiques, les différents groupes peuvent collaborer et faire du lobbying ensemble pour atteindre des objectifs communs. Par exemple, un secteur industriel qui bénéficie d'une libéralisation commerciale pourrait faire du lobbying conjointement avec un secteur agricole pour soutenir la libéralisation de l'agriculture. L'industrie bénéficierait de l'ouverture des marchés agricoles et l'agriculture bénéficierait de l'ouverture des marchés industriels. Cela peut conduire à une mobilisation plus forte pour la libéralisation commerciale en général. Cela permet de reconfigurer le paysage politique et de créer de nouvelles alliances entre des acteurs qui ont des intérêts communs. Cela peut également aider à surmonter les obstacles à la libéralisation en permettant de négocier des compromis plus facilement. Par exemple, si un secteur est réticent à se libéraliser, il peut être plus disposé à le faire si d'autres secteurs sont également ouverts à la concurrence. Cependant, il faut aussi prendre en compte que ce processus peut engendrer des conflits entre groupes d'intérêts qui se sentent lésés par ces arrangements et qui peuvent se mobiliser pour s'y opposer. La gestion de ces tensions est donc un enjeu clé pour le succès de ces stratégies de linkage. | |||

L'État peut avoir différentes préférences dans différents domaines. Par exemple, il peut préférer ne pas libéraliser le secteur agricole pour protéger les intérêts des agriculteurs, mais il peut être plus disposé à libéraliser le secteur des services s'il y voit un avantage économique. L'introduction du mécanisme de "issue linkage", ou la création de liens entre différents domaines de négociation, peut modifier la stratégie de l'État. Même si les préférences de l'État demeurent les mêmes, il peut être prêt à accepter des coûts (tels que l'impact de la libéralisation sur le secteur agricole) si cela lui permet d'obtenir des gains (tels que l'ouverture du secteur des services à la concurrence internationale). Cela montre comment les institutions, même informelles, peuvent influencer les stratégies des États en reconfigurant les enjeux de la négociation. Cependant, il est important de noter que ce processus peut également engendrer des conflits et des tensions, notamment si certaines parties prenantes se sentent lésées par les changements. La gestion de ces conflits est un enjeu crucial pour le succès de ces stratégies de "issue linkage". | |||

Le néo-institutionnalisme reconnaît l'importance des conflits d'intérêts dans la politique et l'économie, mais met l'accent sur la manière dont les institutions structurent ces conflits et déterminent leurs résultats. Les institutions, par leur nature même, créent des règles du jeu qui peuvent favoriser certains acteurs au détriment d'autres. Cela signifie que, même si les intérêts et les ressources peuvent influencer la dynamique politique et économique, c'est la structure institutionnelle qui détermine finalement qui a le pouvoir et qui contrôle les ressources. Les institutions peuvent soit renforcer les inégalités de pouvoir existantes, soit contribuer à leur atténuation. La perspective institutionnaliste est donc une contribution importante à notre compréhension de la politique et de l'économie, car elle met en évidence le rôle central des institutions dans la détermination des relations de pouvoir et des résultats politiques et économiques. Cette approche ajoute une dimension supplémentaire à l'analyse des conflits d'intérêts, en montrant comment les structures institutionnelles peuvent influencer les stratégies des acteurs et les résultats de leurs actions. | |||

= Institutionnalisme-historique = | = Institutionnalisme-historique = | ||

Version du 1 juin 2023 à 10:47

Les institutions sont un concept fondamental en science politique. Elles déterminent la manière dont le pouvoir est exercé, la manière dont les décisions sont prises et la manière dont les conflits sont résolu dans une société.

La science politique se penche sur divers types d'institutions, chacun assumant un rôle spécifique. D'une part, les institutions politiques englobent des structures gouvernementales comme le parlement, le pouvoir exécutif et le judiciaire. Elles établissent la manière dont le pouvoir est réparti et utilisé au sein d'un État. D'autre part, les institutions administratives, qui incluent les ministères, les agences gouvernementales et les forces de l'ordre, sont chargées de mettre en œuvre les politiques et les lois établies par les institutions politiques. Dans un autre contexte, les institutions législatives, qui regroupent le parlement ou le congrès dans un système démocratique, sont tenues de concevoir les lois. Ensuite, l'interprétation et l'application de ces lois reviennent aux institutions judiciaires, qui se composent de tribunaux et autres organes juridiques. Enfin, il existe des institutions non gouvernementales qui ont également une influence significative en politique. Celles-ci incluent les médias, les groupes de pression, ainsi que les organisations à but non lucratif.stitutions législatives créent des lois, les institutions administratives les mettent en œuvre, et les institutions judiciaires les interprètent et les appliquent.

Les institutions ne sont pas seulement des structures formelles, mais aussi des règles informelles et des normes qui façonnent le comportement politique. Ces règles et normes peuvent être tout aussi importantes, sinon plus, que les structures formelles pour comprendre le fonctionnement de la politique. Par exemple, les normes de respect de l'état de droit ou de non-discrimination peuvent avoir un impact significatif sur le fonctionnement de la politique.

Qu’est-ce qu’une institution ?

Définitions : règles, routines ou conventions formelles ou informelles, qui existent à tous les niveaux politiques

Les institutions sont souvent définies de manière large comme des règles, des procédures, des routines ou des conventions qui sont plus ou moins formelles et qui existent à divers niveaux d'analyse. Cela peut être au niveau international, où des institutions comme les Nations Unies ou l'Organisation Mondiale du Commerce jouent un rôle crucial dans la réglementation des interactions entre les pays. Au niveau infranational ou régional, les institutions peuvent comprendre des organismes de gouvernement local ou régional, des groupes communautaires, ou même des conventions sociales qui régissent le comportement dans certaines régions. De plus, les institutions peuvent également exister à un niveau sectoriel. Par exemple, dans le secteur financier, il existe des institutions comme les banques centrales ou les régulateurs financiers qui établissent les règles et les procédures pour le fonctionnement du secteur. Ainsi, les institutions sont fondamentalement des "règles du jeu" qui structurent le comportement dans la société, qu'elles soient formellement inscrites dans la loi ou qu'elles se manifestent sous la forme de normes et de conventions sociales informelles.

Une constitution, comme la Constitution suisse, est un exemple parfait d'une institution au sens où elle établit un ensemble de règles et de procédures qui définissent la structure et le fonctionnement de l'État. Elle détermine la forme de l'État - dans le cas de la Suisse, une confédération - et elle précise les relations entre les différentes branches du gouvernement - l'exécutif, le législatif et le judiciaire. La Constitution suisse, par exemple, établit un système de gouvernement semi-direct qui combine des éléments de démocratie représentative avec des instruments de démocratie directe tels que les référendums. Elle énonce également les droits fondamentaux des citoyens suisses et définit les compétences des différents niveaux de gouvernement - fédéral, cantonal et communal. De plus, elle définit le mode de sélection de ces instances politiques, par exemple en stipulant que les membres du Conseil fédéral (le pouvoir exécutif en Suisse) sont élus par l'Assemblée fédérale (le parlement). Ainsi, une constitution sert de cadre pour le fonctionnement de la politique et du gouvernement dans un pays, et en tant que telle, elle est une institution clé dans la science politique.

Les institutions informelles jouent également un rôle majeur dans la structuration des systèmes politiques. Ces institutions peuvent être basées sur des traditions, des coutumes et des normes qui ne sont pas écrites mais qui ont néanmoins une force contraignante. Le Royaume-Uni est un excellent exemple de ce type de système. Bien que le pays n'ait pas de constitution écrite unique comme la plupart des autres pays, il a un certain nombre de textes, de lois, de principes judiciaires et de conventions qui, ensemble, constituent ce que l'on appelle souvent la "constitution non écrite" du Royaume-Uni. Ces règles et conventions non écrites peuvent avoir un grand impact sur la façon dont le gouvernement fonctionne. Par exemple, bien qu'il n'y ait pas de loi écrite stipulant que le Premier ministre doit être le chef du parti ayant la majorité à la Chambre des communes, c'est une convention largement acceptée qui a une force presque aussi contraignante qu'une loi écrite. Dans ce sens, les institutions informelles sont tout aussi importantes pour comprendre le fonctionnement de la politique que les institutions formelles.

Dans la science politique, divers sous-domaines mettent en lumière des aspects particuliers des institutions, complétant ainsi notre compréhension de leur rôle et de leur fonctionnement. Par exemple, la science politique comparative examine comment les institutions de différents systèmes politiques influencent la gouvernance, soulignant l'importance du contexte. La politique internationale, quant à elle, se penche sur les institutions au niveau global, telles que l'ONU ou l'OMC, qui modèlent les relations entre les nations et la résolution des conflits. La théorie politique offre une perspective plus conceptuelle, explorant les idées et les principes, tels que la justice ou la démocratie, qui sous-tendent la création et le fonctionnement des institutions. D'un autre côté, la politique publique étudie comment les institutions façonnent la conception et l'application des politiques, révélant comment la structure institutionnelle peut affecter les résultats politiques. Enfin, l'administration publique se concentre sur le fonctionnement interne des institutions gouvernementales, abordant des questions d'efficacité et de gestion. Ensemble, ces sous-domaines éclairent différents aspects des institutions, offrant une image plus complète et nuancée de leur rôle en science politique.

Stephen Krasner

Stephen D. Krasner, un professeur éminent en science politique, a défini les régimes internationaux de manière influente dans son œuvre "International Regimes" (1983).[1] Selon lui, un régime international est un ensemble de principes implicites ou explicites, de normes, de règles et de procédures de prise de décision autour desquels les attentes des acteurs convergent dans un domaine donné des relations internationales.

Krasner a identifié le libre-échange comme un domaine où l'on peut voir ce genre de régime en action. Les règles qui codifient le libre-échange, comme celles établies par l'Organisation Mondiale du Commerce, peuvent être considérées comme une institution internationale. Ces règles régissent la manière dont les pays interagissent en matière de commerce et ont un impact sur la politique commerciale de chaque pays.

Pour Krasner et d'autres théoriciens des régimes, les régimes ne sont pas seulement des organisations internationales formelles, mais aussi des normes et des règles qui peuvent exister en dehors de toute structure formelle. De plus, ces régimes peuvent être influents même s'ils ne sont pas toujours parfaitement respectés ; leur simple existence peut influencer le comportement des États.

Les institutions sont des règles des normes et des procédures qui se focalisent sur les comportements internationaux : « "international regimes" are the “rules, norms, principles, and procedures that focus expectations regarding international behaviour” ». Cette définition est une caractérisation classique des régimes internationaux dans le champ de la science politique, selon laquelle ils sont constitués de règles, de normes, de principes et de procédures qui orientent les attentes concernant le comportement international. Ces régimes peuvent être formalisés à travers des organisations et des traités internationaux, mais ils peuvent également se manifester à travers des normes et des coutumes moins formelles. Ces institutions, qu'elles soient formelles ou informelles, aident à structurer les interactions internationales en établissant des attentes communes et en fournissant des mécanismes pour la coopération et la résolution des conflits. Par exemple, un régime international comme celui de l'Organisation Mondiale du Commerce établit des règles pour le commerce international et fournit des mécanismes pour résoudre les différends commerciaux. Même si les régimes internationaux ne peuvent pas toujours garantir la conformité (les États peuvent et font parfois déroger à leurs obligations), leur existence peut influencer le comportement des États en fournissant des normes de comportement acceptables et en créant des pressions pour la conformité.

Lorsqu'un État ratifie une convention internationale comme la Convention contre la torture, cela crée des attentes quant à son comportement. En ratifiant la Convention, l'État accepte de respecter les normes et règles établies par celle-ci et s'engage à ne pas commettre de torture, à prendre des mesures pour prévenir la torture sur son territoire et à traduire en justice ceux qui commettent des actes de torture. Cela signifie que l'État est tenu de modifier son comportement interne pour se conformer à ces normes internationales. Cela peut impliquer la mise en œuvre de nouvelles lois ou politiques, la formation de ses forces de sécurité pour éviter l'usage de la torture, ou l'ouverture d'enquêtes et de poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de torture. Si un État ne respecte pas ces obligations, il peut faire face à des pressions internationales ou à des sanctions. Ainsi, les conventions internationales, en tant qu'institutions, contribuent à façonner le comportement des États sur la scène internationale.

Douglass North

Douglas North, un économiste américain qui a remporté le prix Nobel en 1993, a fourni une définition très influente des institutions dans son ouvrage "Institutions, Institutional Change and Economic Performance" : « the rules of the game in a society or, more formally, [...] the humanly devised constraints that shape human interaction” “reduce uncertainty by providing a structure to everyday life. [...] define and limit the set of choices of individuals ».[2]

Il les a décrites comme "les règles du jeu dans une société" ou, plus formellement, comme "les contraintes élaborées par l'homme qui façonnent l'interaction humaine". Selon North, les institutions jouent un rôle crucial en réduisant l'incertitude en fournissant une structure à la vie quotidienne. Elles permettent aux individus d'avoir des attentes raisonnables sur les conséquences de leurs actions, facilitant ainsi la coopération et l'échange.

De plus, North a souligné que les institutions définissent et limitent les choix des individus. Elles le font en établissant des règles qui encouragent certains comportements et en pénalisant ou en interdisant d'autres. Par exemple, les lois contre le vol découragent les individus de voler en établissant des sanctions pour ce comportement. Dans l'ensemble, cette perspective met l'accent sur le rôle des institutions en tant que structures qui guident et limitent le comportement humain, et souligne leur importance pour le fonctionnement d'une société et pour la performance économique.

L'institutionnalisme, que ce soit dans la science politique, la sociologie, l'économie ou d'autres disciplines, met l'accent sur le rôle des institutions - définies comme des ensembles de règles, de normes, de procédures et de pratiques - dans la structuration des actions individuelles et collectives. Les institutions, dans ce cadre, sont vues comme fournissant le "cadre" ou le "script" pour le comportement. Elles établissent des règles et des normes qui orientent et limitent les choix des individus, définissent les rôles et les responsabilités des différents acteurs et facilitent la coordination et la coopération entre eux. Par exemple, une constitution politique peut établir des règles pour le processus électoral, définir les rôles du président, du parlement et des tribunaux, et établir des procédures pour la création de nouvelles lois. Ces règles et procédures aident à structurer le comportement des acteurs politiques et à faciliter la gouvernance démocratique. L'institutionnalisme s'intéresse donc à comprendre comment les institutions influencent le comportement, comment elles évoluent et changent au fil du temps, et comment elles affectent les résultats sociaux, politiques et économiques.

L'institutionnalisme offre une perspective qui complète et nuance l'approche fondée sur la rationalité des acteurs et sur l'explication de l'action par les intérêts. Si ces approches mettent en avant l'idée que les individus agissent en fonction de leurs intérêts personnels et en cherchant à maximiser leurs gains, l'institutionnalisme ajoute une couche supplémentaire de complexité en montrant comment les institutions peuvent influencer, restreindre ou façonner ces actions et choix. Les institutions définissent des règles et des normes de comportement acceptables, créent des incitations et des sanctions pour certains types d'actions, et établissent des procédures et des structures qui peuvent faciliter ou entraver certaines formes d'interaction. Par conséquent, même si les acteurs agissent de manière rationnelle et guidée par leurs intérêts, leurs actions sont néanmoins structurées et limitées par le contexte institutionnel dans lequel ils se trouvent. En d'autres termes, l'institutionnalisme reconnaît que les acteurs sont à la fois façonnés par et façonnent les institutions qui les entourent. Ils sont "encastrés" dans des structures institutionnelles qui influencent leurs perceptions, leurs attentes et leurs stratégies. Cette approche aide donc à éclairer la dynamique complexe entre les individus et les institutions, et entre l'agence et la structure, dans la vie sociale, politique et économique.

L'institutionnalisme met l'accent sur le rôle des institutions en tant que structures qui influencent et limitent le choix et l'action des individus. Les institutions, en établissant certaines règles, normes et procédures, peuvent effectivement limiter le nombre d'options disponibles pour les acteurs. Par exemple, les règles d'un système politique peuvent déterminer qui peut se présenter à des élections, comment les votes sont comptés, ou qui a le droit de participer à la prise de décisions politiques. De même, dans une entreprise, les règles et procédures organisationnelles peuvent déterminer qui a le droit de prendre certaines décisions, comment les informations sont partagées, ou comment les conflits sont résolus. En limitant le champ des possibilités, les institutions aident à structurer le comportement et à rendre les actions plus prévisibles. Elles peuvent ainsi réduire l'incertitude, faciliter la coordination et la coopération, et contribuer à la stabilité et à l'ordre social. Cependant, elles peuvent aussi être source de contraintes et de conflits, et leur influence sur le comportement peut être l'objet de contestation et de changement.

James March and Johan Olsen

James G. March et Johan P. Olsen ont formulé une définition influente des institutions dans leur travail sur le "nouvel institutionnalisme". Dans Elaborating the “New Institutionalism”, ils définissent les institutions comme des« collections of structures, rules and standard operating procedures that have a partly autonomous role in political life ».[3]

Selon eux, les institutions sont des "collections de structures, de règles et de procédures opérationnelles standard qui ont un rôle partiellement autonome dans la vie politique". Cette définition met en évidence plusieurs aspects clés des institutions. Premièrement, les institutions sont constituées de structures, de règles et de procédures - elles ne sont pas simplement des organisations ou des entités formelles, mais aussi des ensembles de pratiques et de normes qui guident le comportement. Deuxièmement, les institutions ont un rôle "partiellement autonome" dans la vie politique. Cela signifie qu'elles ne sont pas simplement des outils passifs utilisés par les acteurs politiques, mais qu'elles peuvent influencer activement le comportement et les résultats politiques. Par exemple, les règles d'un système politique peuvent influencer qui est élu, quelles politiques sont adoptées, et comment les conflits sont résolus. March et Olsen sont particulièrement connus pour leur approche du "nouvel institutionnalisme" en science politique, qui met l'accent sur le rôle des institutions en tant que structures qui façonnent le comportement politique, et sur la manière dont les institutions elles-mêmes changent et évoluent.

Les procédures opérationnelles standard (SOP) sont des ensembles de directives étape par étape que les employés d'une organisation sont censés suivre lorsqu'ils exécutent des tâches routinières ou courantes. Ces procédures sont conçues pour améliorer l'efficacité, assurer la cohérence et réduire les erreurs ou les oublis. Dans le contexte institutionnel, ces SOP peuvent avoir un impact significatif sur le comportement des individus au sein de l'organisation. En établissant une routine et une prévisibilité, les SOP façonnent les attentes des employés sur la façon dont ils doivent se comporter et accomplir leurs tâches. Elles peuvent également créer une culture organisationnelle qui influence la façon dont les employés interagissent entre eux et avec des parties externes. Cependant, il est important de noter que, bien que les SOP soient généralement conçues pour être suivies, elles ne sont pas toujours strictement respectées. Les employés peuvent parfois s'écarter des SOP pour diverses raisons, telles que la nécessité de répondre à des situations inattendues, des conflits avec d'autres règles ou normes, ou des perceptions que certaines procédures sont inefficaces ou inutiles. Par conséquent, l'interaction entre les SOP et le comportement humain peut être complexe et dynamique.

On peut dire que les procédures opérationnelles standard (SOP), en tant que partie intégrante des institutions, jouent un rôle autonome dans la vie politique. Elles établissent un cadre qui guide le comportement des acteurs politiques, influence les processus de prise de décision et contribue à façonner les résultats politiques. Par exemple, les règles parlementaires qui régissent le débat et le vote sur les projets de loi peuvent influencer le résultat de ces processus. De même, les procédures de vote et de décompte des voix lors des élections peuvent avoir un impact sur qui est élu. Ces procédures sont donc une partie importante du "jeu politique" et peuvent avoir un impact significatif sur le fonctionnement de la politique. Même si ces procédures ont un rôle autonome, elles sont aussi influencées par les acteurs politiques qui peuvent chercher à changer ou à contourner ces règles pour atteindre leurs objectifs. L'interaction entre les procédures institutionnelles et les acteurs politiques est donc dynamique et réciproque.

Les types d’institutions

La mise en place d'une typologie des institutions offre de multiples avantages, notamment pour faciliter la compréhension et l'analyse du paysage politique complexe. En catégorisant les institutions selon leur fonction, leur structure ou leur niveau d'action, qu'il soit local, national ou international, il est possible de rendre leur étude plus accessible et gérable. En outre, une typologie permet des comparaisons pertinentes entre différentes institutions, au sein d'un même pays ou entre divers pays. Cela peut révéler les points forts et les points faibles de différentes configurations institutionnelles et contribuer à notre compréhension de l'impact des institutions sur les résultats politiques et socio-économiques. De plus, en classant les institutions en différents types, nous sommes en mesure de développer des théories sur leur fonctionnement et de prévoir leur comportement, ce qui peut éclairer notre connaissance des différences entre, par exemple, les institutions démocratiques et autoritaires, ou la manière dont les institutions économiques influencent le développement économique. Enfin, la connaissance des différents types d'institutions peut guider les décisions politiques et les efforts de réforme. Si une recherche révèle que certains types d'institutions sont plus efficaces pour promouvoir le développement économique ou la stabilité politique, ces informations pourraient éclairer les efforts pour modifier les institutions existantes ou en créer de nouvelles. Cependant, il convient de rappeler que toute typologie, malgré sa valeur, est une simplification de la réalité et peut ne pas couvrir toute la diversité et la complexité des institutions réelles.

Les institutions existent à divers niveaux et ont des fonctions et des portées distinctes et chacun de ces niveaux d'institutions joue un rôle important dans la structuration de l'interaction sociale, économique et politique.:

- Au niveau international, nous avons des institutions comme l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et l'Organisation des Nations Unies (ONU). Ces institutions établissent des règles et des normes qui régissent les relations entre les nations.

- Au niveau transnational, on trouve des exemples tels que les codes de conduite des entreprises multinationales. Ces codes sont conçus pour surveiller et réguler le comportement des entreprises à l'échelle mondiale, en particulier en ce qui concerne la distribution de biens et de services. Ils cherchent à garantir le respect de certaines conditions de travail et de certains droits dans les différents pays où opèrent les entreprises. Ils représentent une sorte de régime international au niveau de l'entreprise privée, qui concerne aussi bien le producteur que le fournisseur.

- Au niveau national, les institutions comprennent les constitutions, les parlements, les partis politiques, les systèmes électoraux, etc. Ces institutions structurent et régulent le fonctionnement du gouvernement et de la politique au sein d'un pays spécifique.

- Enfin, au niveau infranational, régional ou sectoriel, il existe des institutions telles que les accords collectifs de branche. Ces institutions fonctionnent à un niveau plus localisé, régissant des secteurs spécifiques de l'économie ou des régions spécifiques d'un pays.

Dans le domaine de la science politique, on distingue généralement plusieurs types d'institutions, y compris mais sans s'y limiter :

- Institutions politiques : Ces institutions structurent et régissent le fonctionnement du gouvernement et de la politique au sens large. Cela comprend les organes gouvernementaux comme le parlement, l'exécutif et le judiciaire, ainsi que les partis politiques, les syndicats, et parfois même les médias.

- Institutions administratives : Ce sont les organisations qui sont responsables de l'exécution des lois et des politiques décidées par les institutions politiques. Cela comprend les ministères, les agences gouvernementales, les forces de police, l'armée, etc.

- Institutions économiques : Ces institutions régissent la vie économique d'un pays ou d'une région. Cela comprend les banques, les bourses, les régulateurs financiers, etc.

- Institutions sociales : Ce sont les organisations qui régissent la vie sociale et culturelle. Cela peut comprendre des organisations comme les écoles, les universités, les églises, les clubs sociaux, etc.

- Institutions législatives : Elles sont responsables de la création des lois. Cela comprend les organes comme le parlement ou le congrès.

- Institutions judiciaires : Elles sont responsables de l'interprétation et de l'application des lois. Cela comprend les tribunaux et autres organes judiciaires.

- Institutions internationales : Ce sont les organisations qui régissent les relations entre nations, comme l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation Mondiale du Commerce, l'Union Européenne, etc.

- Institutions non gouvernementales : Ce sont des organisations indépendantes qui ont un impact significatif sur la politique, la société et l'économie, comme les organisations non gouvernementales (ONG), les groupes de pression, les médias, etc.

Il existe aussi une catégorie d'institutions moins formelles qui jouent un rôle non négligeable dans la gouvernance mondiale. Par exemple, le Forum économique mondial de Davos, bien qu'ayant une certaine formalité puisqu'il s'agit d'une réunion annuelle, possède des aspects informels en ce qui concerne sa composition. Il n'est pas clairement défini qui sont les membres précis, ce qui rend difficile la codification de règles très formelles. Malgré cette informabilité, le forum reste une plateforme influente où les dirigeants mondiaux, les chefs d'entreprise et les intellectuels peuvent se rencontrer, échanger des idées et façonner des agendas globaux. Un autre exemple est le G20, un groupe informel composé des 19 plus grandes économies du monde et de l'Union européenne. Bien qu'il n'ait pas de pouvoir de mise en œuvre officiel, le G20 joue un rôle important dans la gouvernance internationale en facilitant le dialogue et la coopération sur les questions économiques et financières mondiales. Sa nature informelle lui permet d'aborder des questions plus larges que celles habituellement traitées par des institutions plus formelles, mais elle rend aussi ses résultats moins contraignants et plus sujets à la volonté politique de ses membres. Ces exemples montrent que même les institutions informelles peuvent avoir un impact significatif sur la politique mondiale, en dépit - ou peut-être en raison - de leur manque de formalité.

Les termes "organisations" et "institutions" sont souvent utilisés de manière interchangeable dans le discours courant, bien que leurs significations diffèrent légèrement dans le contexte de la science politique. Les acteurs sociaux, les acteurs politiques et les organisations d'intérêts peuvent être considérés à la fois comme des institutions et des organisations. En tant que tels, ils agissent comme des agents du changement politique. Lorsqu'on les considère comme des institutions, on se concentre sur la manière dont ils structurent et régulent le comportement au sein d'une société ou d'un système politique. On examine comment leurs règles, procédures et normes influencent le comportement des individus et des groupes, et comment ces structures peuvent changer au fil du temps. Lorsqu'on les considère comme des organisations, on se concentre plutôt sur leur rôle en tant qu'acteurs dans le système politique. On examine comment ils utilisent leur pouvoir et leur influence pour réaliser leurs objectifs, comment ils interagissent avec d'autres acteurs et organisations, et comment ces interactions peuvent contribuer au changement institutionnel. En résumé, bien que les termes "institution" et "organisation" puissent parfois être utilisés de manière interchangeable, ils mettent en lumière différents aspects du rôle des acteurs dans le système politique. Les chercheurs en science politique peuvent choisir de se concentrer sur l'un ou l'autre aspect, ou de les considérer simultanément, en fonction de leurs questions de recherche spécifiques.

Comment les institutions influencent-elles les résultats?

Les institutions ont un rôle clé dans le façonnement des politiques et peuvent influencer ces dernières de trois manières principales :

- En influençant les capacités des différents acteurs : Les institutions peuvent conférer ou restreindre le pouvoir des différents acteurs en fonction des règles et des procédures qu'elles établissent. Par exemple, une constitution peut déterminer quelles sont les responsabilités du gouvernement et quels pouvoirs sont accordés à différents organismes ou individus. Cela peut affecter la capacité de ces acteurs à mettre en œuvre des politiques ou à influencer le processus politique.

- En altérant les préférences des acteurs : Les institutions peuvent également modeler les préférences des acteurs en définissant ce qui est considéré comme acceptable ou souhaitable dans une société donnée. Par exemple, les normes sociales, qui sont une forme d'institution, peuvent influencer les préférences des individus en matière de politiques en établissant ce qui est considéré comme bon ou mauvais comportement.

- En influençant les stratégies des individus ou des États : Enfin, les institutions peuvent affecter les stratégies que les individus ou les États choisissent d'adopter dans le but d'atteindre leurs objectifs. Par exemple, les règles électorales peuvent influencer la stratégie d'un parti politique lors d'une campagne électorale. De même, les traités internationaux peuvent influencer la stratégie d'un État en matière de diplomatie ou de politique étrangère.

Les institutions sont des forces puissantes qui peuvent façonner le paysage politique en influençant les capacités, les préférences et les stratégies des acteurs politiques.

Influence des institutions sur pouvoir politique

Les institutions jouent un rôle majeur dans la détermination et la limitation du pouvoir politique dans n'importe quelle société. Voici comment elles peuvent influencer le pouvoir politique :

- Structure du gouvernement : Les institutions peuvent définir la structure du gouvernement et répartir le pouvoir entre les différentes branches du gouvernement, comme le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Cela peut avoir un impact sur l'équilibre des pouvoirs et prévenir les abus de pouvoir. Par exemple, la constitution d'un pays est une institution qui établit clairement comment le gouvernement doit être organisé et comment le pouvoir doit être exercé.

- Régulation du comportement politique : Les institutions peuvent réglementer le comportement des acteurs politiques par le biais de lois, de normes et de réglementations. Cela peut inclure des règles sur le financement des campagnes, la conduite électorale, le lobbying et d'autres aspects du processus politique.

- Formation de l'opinion publique : Certaines institutions, comme les médias ou l'éducation, peuvent influencer l'opinion publique, qui à son tour peut influencer le pouvoir politique. Par exemple, les médias peuvent mettre en lumière certains problèmes, orienter le débat public et influencer l'opinion publique, ce qui peut avoir un impact sur la politique.

- Facilitation de la participation civique : Les institutions peuvent également faciliter ou entraver la participation des citoyens à la vie politique. Par exemple, les lois sur le droit de vote, les procédures de vote et les règles de financement des campagnes peuvent toutes influencer qui peut participer au processus politique et comment.

- Contrôle de l'application des politiques : Les institutions, comme le système judiciaire ou les organismes de réglementation, peuvent contrôler la mise en œuvre des politiques et veiller à ce que le pouvoir politique soit exercé conformément aux lois et règlements en vigueur.

Dans le contexte de la science politique, les institutions peuvent jouer un rôle central dans la structuration et la modulation des relations de pouvoir, que ce soit à l'intérieur d'un État ou entre différents États.

- NAFTA - North-American Free Trade Agreement

L'Accord de libre-échange nord-américain (NAFTA), maintenant remplacé par l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), illustre effectivement comment une institution peut influencer le pouvoir des différents acteurs dans un système politique. L'objectif de ces accords était de créer un marché unique entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, où les biens pourraient circuler sans tarifs douaniers. Cela a incontestablement renforcé le pouvoir des sociétés multinationales, leur permettant de déplacer leur production dans des régions où les coûts de la main-d'œuvre sont moins élevés, comme le Mexique. Cela a ouvert des opportunités pour maximiser les bénéfices en profitant de la proximité géographique pour maintenir les coûts de transport relativement bas. C'est un exemple frappant de la manière dont les institutions peuvent remodeler le paysage politique et économique, en redistribuant le pouvoir et en créant de nouvelles dynamiques.

Les accords commerciaux tels que le NAFTA ont offert aux entreprises multinationales un pouvoir accru, principalement en raison de leur capacité accrue à délocaliser leur production. Ce pouvoir est en grande partie dû à la mobilité des entreprises, tandis que les travailleurs sont généralement plus liés à une localité spécifique. La mobilité accrue des entreprises leur permet de réagir aux coûts et aux conditions de travail en délocalisant leur production vers des endroits où ces facteurs sont plus favorables. Cela crée une dynamique où les entreprises peuvent potentiellement menacer de délocaliser leur production si les travailleurs revendiquent de meilleures conditions de travail, des salaires plus élevés ou d'autres améliorations. Cela peut entraîner une pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail, car les travailleurs sont mis en compétition à l'échelle internationale.

- Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies

Le Conseil de sécurité des Nations Unies représente une autre instance où les institutions jouent un rôle majeur dans la distribution du pouvoir politique. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité - la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie et la Chine - disposent chacun d'un droit de veto sur toute résolution substantielle. Cela signifie qu'ils peuvent bloquer toute décision avec laquelle ils ne sont pas d'accord, indépendamment du soutien que cette décision peut recevoir des autres membres du Conseil de sécurité. Cet arrangement institutionnel donne un pouvoir considérable aux cinq membres permanents, leur permettant d'exercer une influence disproportionnée sur la politique internationale. Il leur permet également d'utiliser leur droit de veto pour contrer l'émergence potentielle de nouvelles puissances mondiales ou régionales. Par exemple, ils peuvent utiliser leur droit de veto pour bloquer l'admission de nouveaux membres permanents, comme l'Inde ou le Brésil, ou pour contrer les ambitions internationales de pays comme l'Iran.

Influence des institutions sur les préférences

Les institutions jouent un rôle clé dans la formation et l'évolution des préférences individuelles et collectives. D'une part, elles peuvent influencer les préférences par le biais du processus de socialisation. Par exemple, l'éducation, en tant qu'institution, joue un rôle crucial dans la formation des valeurs, des attitudes et des croyances des individus. Les institutions religieuses, culturelles et familiales jouent également un rôle majeur dans la formation des préférences individuelles. D'autre part, les institutions ont également un effet indirect sur les préférences en déterminant la position matérielle de l'individu ou de l'agent dans l'économie et la politique. Par exemple, les institutions économiques telles que le marché du travail, les systèmes de protection sociale et les politiques fiscales peuvent influencer les préférences des individus en matière de répartition des ressources ou de politiques publiques. De même, les institutions politiques, telles que le système électoral, peuvent influencer les préférences des individus en matière de participation politique et de soutien à différentes idéologies politiques. Lles institutions ont une influence considérable sur la façon dont les individus perçoivent leurs options et font leurs choix, et jouent donc un rôle central dans la formation et l'évolution des préférences.

L'effet de socialisation est un processus par lequel les individus acquièrent des attitudes, des croyances, des normes et des comportements spécifiques à un groupe ou à une société donnée. Dans le contexte institutionnel, cet effet de socialisation est souvent intensifié par des normes institutionnelles fortes et des interactions régulières entre les membres de l'institution. Par exemple, une institution comme une université ou une entreprise peut avoir une culture organisationnelle très marquée qui influence les croyances, les attitudes et les comportements de ses membres. Par des interactions régulières et répétées dans le temps, les individus peuvent intérioriser les normes et les valeurs de l'institution, ce qui peut influencer leur manière de penser et de se comporter, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution. Les institutions politiques peuvent également avoir un effet de socialisation. Par exemple, un parti politique peut avoir des normes et des idéologies fortes qui influencent les croyances et les comportements de ses membres. De même, les institutions gouvernementales peuvent avoir des normes et des procédures qui influencent la manière dont les fonctionnaires pensent et agissent. Cela peut être particulièrement important pour façonner les politiques publiques et la gouvernance.

Un phénomène clé dans la politique mondiale et le développement économique est l'influence des élites mondiales sur les préférences politiques et économiques des élites nationales, en particulier dans les pays en développement. Au travers d'interactions répétées, par exemple lors de conférences internationales ou de réunions à Washington, les élites des pays en développement peuvent être exposées à des idées, des normes et des croyances prédominantes parmi les élites mondiales, comme la croyance en les avantages du libre-échange. Bien qu'elles puissent initialement avoir des réticences à l'égard de ces idées en raison de leurs propres intérêts nationaux ou sectoriels, ces élites peuvent finir par être convaincues par le discours dominant, surtout si elles voient des preuves de son succès ailleurs. Ces interactions régulières peuvent donc mener à une sorte de "convergence idéologique" ou de socialisation politique, où les élites des pays en développement adoptent progressivement les croyances et les préférences des élites mondiales. Cela peut à son tour influencer les politiques mises en place dans leurs pays d'origine, et peut potentiellement avoir des impacts significatifs sur le développement économique et politique de ces pays.

Une tendance courante observée dans plusieurs pays qui font une transition vers la démocratie est que les élites militaires, qui ont souvent joué un rôle important dans les régimes autoritaires, peuvent être réticentes à céder le pouvoir à des autorités civiles. Elles peuvent craindre la perte de leur autonomie, de leur statut privilégié et de leurs avantages matériels. L'exemple que vous donnez de l'Espagne en 1981 illustre bien cette dynamique. Malgré la transition vers la démocratie initiée en 1975 après la mort du dictateur Francisco Franco, certains éléments des forces armées ont essayé de renverser le gouvernement démocratiquement élu lors d'un coup d'État. Cependant, ce coup d'État a échoué, et l'Espagne a continué sur la voie de la démocratisation. L'Égypte offre un autre exemple de cette dynamique, où les militaires ont négocié une position privilégiée dans le régime post-révolutionnaire. Après la révolution de 2011 qui a renversé le président Hosni Moubarak, les militaires ont joué un rôle important dans le nouveau régime. Cela a entraîné des tensions et des conflits avec les forces civiles qui cherchaient à instaurer une démocratie plus ouverte et plus inclusive. Ces exemples montrent que la transition vers la démocratie peut être un processus complexe et souvent contesté, où différents groupes luttent pour le pouvoir et tentent de préserver leurs intérêts. Les institutions politiques, notamment l'armée et d'autres structures héritées des régimes précédents, jouent un rôle clé dans ce processus.

La modernisation des forces armées espagnoles et leur intégration à l'OTAN dans les années 1970 ont effectivement joué un rôle important dans la transition démocratique du pays. Par le biais de cette intégration et de ces exercices conjoints avec d'autres forces armées de l'OTAN, les élites militaires espagnoles ont été exposées à de nouvelles normes et pratiques militaires, où l'armée est subordonnée au pouvoir politique. Cette socialisation, comme vous l'avez souligné, a pu influencer les préférences des élites militaires espagnoles et les a aidé à comprendre leur rôle dans un système démocratique. C'est un excellent exemple de la manière dont les institutions internationales et les interactions entre pays peuvent influencer les transformations politiques internes. En participant à ces exercices conjoints et en s'engageant avec leurs homologues de l'OTAN, les militaires espagnols ont pu voir comment les armées fonctionnent dans des démocraties établies. Cette expérience a probablement contribué à façonner leur compréhension du rôle approprié de l'armée dans une démocratie et à modifier leurs préférences en conséquence. Ainsi, ce processus de socialisation et d'interaction a joué un rôle clé dans la redéfinition des préférences et des attitudes des élites militaires espagnoles, facilitant la transition du pays vers la démocratie. C'est un excellent exemple de la manière dont les institutions - dans ce cas, l'OTAN - peuvent influencer le processus politique à l'échelle nationale.

Une situation complexe s'est produite lors de la crise de la dette en Grèce, un pays membre de l'Union Monétaire Européenne. En temps normal, un pays qui accumule un déficit budgétaire important et une dette publique importante doit faire face à des taux d'intérêt plus élevés exigés par les investisseurs internationaux. Cela se produit parce que le risque associé à l'investissement dans ce pays augmente, et les investisseurs exigent une prime de risque pour compenser ce risque supplémentaire. Cependant, dans le cas de la Grèce, l'appartenance à l'Union Monétaire Européenne a quelque peu modifié cette dynamique. En tant que membre de la zone euro, la Grèce avait accès à des taux d'intérêt relativement bas grâce à la perception que l'euro, soutenu par la Banque Centrale Européenne et les économies fortes de la zone euro comme l'Allemagne et la France, était une monnaie stable. Cela a permis à la Grèce de continuer à emprunter à des taux d'intérêt relativement bas malgré ses déficits budgétaires importants. Toutefois, lorsque la réalité des problèmes budgétaires de la Grèce est devenue apparente et que la confiance des investisseurs a commencé à vaciller, la Grèce a été confrontée à une crise de la dette, avec des taux d'intérêt sur la dette souveraine qui ont augmenté rapidement. La crise a finalement nécessité un plan de sauvetage international et des réformes économiques draconiennes imposées par la troïka (la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international). Cela illustre comment les institutions, en l'occurrence l'Union Monétaire Européenne, peuvent influencer la dynamique économique et politique à l'échelle nationale, parfois de manière inattendue.

L'adhésion de la Grèce à l'Union Monétaire Européenne a bien permis au pays de poursuivre une politique fiscale expansionniste tout en bénéficiant de taux d'intérêt bas sur sa dette. Cela est dû à la perception que les pays de la zone euro partagent une certaine sécurité et stabilité, ce qui a été soutenu par la Banque Centrale Européenne. Cependant, à long terme, cela a mené à une accumulation de dettes insoutenables qui ont finalement mené à la crise financière de la Grèce. Une fois que les problèmes financiers de la Grèce ont été mis en évidence et que les investisseurs ont commencé à douter de la capacité du pays à rembourser ses dettes, les taux d'intérêt ont augmenté de manière significative, exacerbant les problèmes financiers du pays. Ce qui s'est passé en Grèce est un exemple de la manière dont les institutions, en l'occurrence l'Union Monétaire Européenne, peuvent affecter les comportements des pays membres et les décisions politiques qu'ils prennent. C'est également un exemple de la manière dont ces comportements peuvent avoir des conséquences imprévues et potentiellement dévastatrices.

Influence des institutions sur les stratégies et les interactions

À partir d’un travail de Davis intitulé International Institutions and Issue Linkage: Building Support for Agricultural Trade Liberalization, nous pouvons comprendre comment le contexte institutionnel des négociations multilatérales du commerce international influence les stratégies des États et les résultats.[4] La recherche de Davis démontre que les institutions internationales, comme l'Organisation mondiale du commerce (OMC), peuvent influencer les stratégies de négociation des États membres, ainsi que les résultats des négociations. L'OMC est une institution qui promeut la libéralisation du commerce international en établissant des règles pour les échanges commerciaux et en fournissant une plate-forme pour les négociations commerciales.

Dans le cadre des négociations commerciales, les États membres de l'OMC peuvent adopter différentes stratégies pour défendre leurs intérêts. Ils peuvent choisir de se concentrer sur des domaines spécifiques, comme l'agriculture, ou d'adopter une approche plus large, en liant plusieurs questions ensemble. Par exemple, un pays pourrait être disposé à faire des concessions sur l'accès au marché agricole en échange d'un meilleur accès au marché pour ses produits industriels. Selon Davis, l'OMC encourage le "lien entre les questions", c'est-à-dire l'inclusion de plusieurs sujets de négociation dans un seul ensemble de discussions. Cela permet aux États membres de créer des coalitions plus larges et de parvenir à des accords plus favorables. Par exemple, un pays avec un secteur agricole fort pourrait s'allier avec un pays avec un secteur industriel fort pour obtenir des concessions mutuellement bénéfiques. Cependant, Davis note que le lien entre les questions peut également rendre les négociations plus complexes et plus difficiles à conclure. Cela peut en partie expliquer pourquoi les négociations commerciales multilatérales sont souvent longues et difficiles. Les institutions internationales comme l'OMC peuvent influencer les stratégies de négociation des États membres et les résultats des négociations. Elles peuvent encourager les États à adopter des stratégies plus complexes et à lier plusieurs questions ensemble, mais cela peut également rendre les négociations plus complexes et plus difficiles à conclure.

Davis met en évidence que lorsque les négociations commerciales sont menées secteur par secteur, les pays développés rencontrent souvent des difficultés à libéraliser leur secteur agricole. Cela est dû à la présence d'intérêts politiques et économiques puissants qui résistent à la libéralisation, comme cela peut être observé avec l'Association Suisse des Paysans en Suisse, ou les agriculteurs français qui réussissent à protéger le marché européen des produits agricoles importés. Ces groupes d'intérêts peuvent exercer une influence significative sur la politique agricole et résister aux pressions pour l'ouverture du marché.

Lorsque les négociations sont menées sur une base sectorielle, il peut en effet être très difficile de parvenir à une libéralisation des échanges, en particulier dans le secteur agricole. Cela est dû aux puissants intérêts politiques et économiques qui peuvent exister au sein de ce secteur, et qui peuvent résister fortement à toute tentative de libéralisation. En outre, les questions liées à la sécurité alimentaire, à l'emploi rural et à la protection de l'environnement peuvent également rendre la libéralisation du secteur agricole particulièrement complexe.

Quand il y a une innovation institutionnelle mise en place à travers le concept d'issue linkage (liaison d'enjeux), qui est une structure plus ou moins formelle visant à associer différents sujets, on élargit le cadre des négociations. Au lieu de négocier enjeu par enjeu et secteur par secteur, on peut associer la libéralisation d'un secteur, comme celui des services, à d'autres enjeux. Cette approche peut faciliter les négociations, car elle permet de prendre en compte les intérêts de différents acteurs et d'équilibrer les gains et les pertes entre différents secteurs. Ainsi, un État pourrait être disposé à accepter une libéralisation dans un secteur où il a des intérêts défensifs si, en contrepartie, il obtient des gains dans un autre secteur où il a des intérêts offensifs.

L'auteur démontre effectivement que la création d'un lien entre le domaine de l'agriculture et celui des services peut encourager et favoriser la libéralisation des échanges. Cela s'explique par le fait qu'un État peut être disposé à accepter une libéralisation dans un secteur où il a des intérêts défensifs (par exemple l'agriculture), si en contrepartie il obtient des gains dans un autre secteur où il a des intérêts offensifs (par exemple les services). Cette approche permet donc d'équilibrer les gains et les pertes entre différents secteurs, facilitant ainsi les négociations commerciales. C'est ce que l'on appelle le "issue linkage" ou la liaison d'enjeux, un mécanisme clé dans les négociations multilatérales.

L'idée de créer des liens ou du "issue linkage" entre différents domaines de négociation permet de repenser la manière dont les groupes d'intérêts se mobilisent. Au lieu de s'opposer sur des enjeux spécifiques, les différents groupes peuvent collaborer et faire du lobbying ensemble pour atteindre des objectifs communs. Par exemple, un secteur industriel qui bénéficie d'une libéralisation commerciale pourrait faire du lobbying conjointement avec un secteur agricole pour soutenir la libéralisation de l'agriculture. L'industrie bénéficierait de l'ouverture des marchés agricoles et l'agriculture bénéficierait de l'ouverture des marchés industriels. Cela peut conduire à une mobilisation plus forte pour la libéralisation commerciale en général. Cela permet de reconfigurer le paysage politique et de créer de nouvelles alliances entre des acteurs qui ont des intérêts communs. Cela peut également aider à surmonter les obstacles à la libéralisation en permettant de négocier des compromis plus facilement. Par exemple, si un secteur est réticent à se libéraliser, il peut être plus disposé à le faire si d'autres secteurs sont également ouverts à la concurrence. Cependant, il faut aussi prendre en compte que ce processus peut engendrer des conflits entre groupes d'intérêts qui se sentent lésés par ces arrangements et qui peuvent se mobiliser pour s'y opposer. La gestion de ces tensions est donc un enjeu clé pour le succès de ces stratégies de linkage.

L'État peut avoir différentes préférences dans différents domaines. Par exemple, il peut préférer ne pas libéraliser le secteur agricole pour protéger les intérêts des agriculteurs, mais il peut être plus disposé à libéraliser le secteur des services s'il y voit un avantage économique. L'introduction du mécanisme de "issue linkage", ou la création de liens entre différents domaines de négociation, peut modifier la stratégie de l'État. Même si les préférences de l'État demeurent les mêmes, il peut être prêt à accepter des coûts (tels que l'impact de la libéralisation sur le secteur agricole) si cela lui permet d'obtenir des gains (tels que l'ouverture du secteur des services à la concurrence internationale). Cela montre comment les institutions, même informelles, peuvent influencer les stratégies des États en reconfigurant les enjeux de la négociation. Cependant, il est important de noter que ce processus peut également engendrer des conflits et des tensions, notamment si certaines parties prenantes se sentent lésées par les changements. La gestion de ces conflits est un enjeu crucial pour le succès de ces stratégies de "issue linkage".

Le néo-institutionnalisme reconnaît l'importance des conflits d'intérêts dans la politique et l'économie, mais met l'accent sur la manière dont les institutions structurent ces conflits et déterminent leurs résultats. Les institutions, par leur nature même, créent des règles du jeu qui peuvent favoriser certains acteurs au détriment d'autres. Cela signifie que, même si les intérêts et les ressources peuvent influencer la dynamique politique et économique, c'est la structure institutionnelle qui détermine finalement qui a le pouvoir et qui contrôle les ressources. Les institutions peuvent soit renforcer les inégalités de pouvoir existantes, soit contribuer à leur atténuation. La perspective institutionnaliste est donc une contribution importante à notre compréhension de la politique et de l'économie, car elle met en évidence le rôle central des institutions dans la détermination des relations de pouvoir et des résultats politiques et économiques. Cette approche ajoute une dimension supplémentaire à l'analyse des conflits d'intérêts, en montrant comment les structures institutionnelles peuvent influencer les stratégies des acteurs et les résultats de leurs actions.

Institutionnalisme-historique

Unanticipated - unintended consequences

C’est un courant qui a émergé au début des années 1980 principalement en réaction au fonctionnalisme et au behavioralisme des années 1960 et 1970.

On parle de l’émergence d’un néoinstitutionnalisme parce que l’approche institutionnelle souligne le rôle important des institutions dans les sociétés actuelles cependant cette description remonte jusqu’à Aristote et sa typologie de ses régimes politiques.

Cependant, le néoinstitutionnalisme va se distinguer de l’institutionnalisme ancien en se demandant véritablement quelles institutions ont de l’importance, comment ont-elles une influence indépendante des intérêts et vont mettre l’accent non seulement sur les institutions formelles, mais aussi sur les institutions informelles ce qui est à nouveau une nouveauté qui caractérise ce néoinstitutionnalisme des années 1980 et qui reste un courant très en vogue de nos jours.

Du behavioralisme, elle va principalement rejeter l’idée selon laquelle le fonctionnement du système est déterminé par des caractéristiques individuelles des agents et notamment les caractéristiques phycologiques, culturelles et sociales. Au contraire, l’institutionnalisme va mettre l’accent sur l’organisation institutionnelle politico-économique et à nouveau sur les institutions et comment les structures institutionnelles vont limiter les options des acteurs.

Du fonctionnalisme, elle va rejeter l’idée selon laquelle les institutions politiques peuvent être comprises suivant les fonctions qu’elles accomplissent, c’est-à-dire que les institutions peuvent être expliquées par leurs conséquences. C’est le postulat du fonctionnalisme qui dit que les instituions existent parce qu’elles sont une fonction particulière et les institutions sont comme une réponse efficace à des problèmes auxquels les acteurs rationnels font face et donc on va mettre en place ces institutions pour résoudre des problèmes pour les conséquences positives qu’elles peuvent avoir.

Parce que les institutions ont telles ou telles conséquences, les acteurs rationnels vont établir de telles institutions, c’est la perspective fonctionnaliste.

Dans ces perspectives, les intérêts des acteurs et des institutions sont toujours en adéquation et en équilibre.Le jour où les institutions ne répondent plus aux préférences d’acteurs et aux problèmes auxquels les acteurs font face, alors on s’attend à ce que les institutions changent pour refléter les intérêts rationnels des agents.

Les institutionnalistes vont dire que c’est problématique, car les institutions sont difficiles à changer, une fois qu’elles existent, elles ont une existence propre. C’est l’idée qu’il y a une persistance forte des institutions, car cela sera plus dur de changer ces institutions pour qu’il y ait de nouveau l’équilibre entre les intérêts et le cadre institutionnel.

D’un autre côté, les institutionnalistes vont montrer que les institutions sont rarement des solutions optimales aux problèmes des acteurs. Elles sont rarement des solutions optimales aux problèmes et des acteurs est rarement un acte intentionnel qui reflète la maximisation de l’utilité ou de la satisfaction des individus.

Les institutionnalistes vont justement introduire dans l’analyse la durée, une perspective à long terme qui va montrer qu’il y a des conséquences de choix d’institutions qui ne sont souvent pas anticipées et connues des acteurs lorsqu’ils sont sur le court terme.

Bo Rothstein dans son article Labor-market institutions and working-class strength publié en 1992 développe la thèse que la classe ouvrière est plus forte mesurée au taux de syndicalisation des ouvriers dans les pays qui ont un système connu sous le nom de système de Gantt. Là où il existe un système de Gantt, la classe ouvrière est plus forte.Le système de Gantt et une assurance chômage volontaire, mais soutenue ou promulguée par l’État. Le plus important est qu’elle soit administrée par les syndicats et non pas administrée par l’État comme c’est le cas dans l’assurance chômage universelle.

Si ce système de Gantt permet une organisation forte des travailleurs en syndicats et donc un pouvoir fort de la classe ouvrière. On s’attendrait à ce que les gouvernements de gauches historiquement alliés à la classe ouvrière introduisent ce système de Gantt à la fin du XIXème et au début du XXème siècle lorsque les assurances chômage universelles administrées par les syndicats commencent à être mises en place en Europe. On s’attendrait à ce que ce soit les gouvernements de gauche qui mettent en place le système de Gantt si les acteurs sont rationnels et savent que c’est cette institution qui va renforcer dans la durée le mouvement ouvrier.

Or, Bo Rothstein le montre, ce ne sont pas principalement les gouvernements de gauche qui ont introduit une législation de type système de Gantt, mais ce sont bien les gouvernements libéraux, à savoir les gouvernements de droite qui sont moins réceptifs aux intérêts de la classe ouvrier. Il le montre en France, en 1905 les libéraux introduisent une législation qui devrait promouvoir l’introduction de l’assurance chômage du système de Gantt, cependant les syndicats qui ont une tradition antiétatique vont s’opposer à cette législation qui ne va pas véritablement voir le jour. Ce n’est que plusieurs années plus tard qu’un gouvernement conservateur va introduire une assurance chômage publique universelle.

Sur la durée cela va défavoriser le pouvoir de la classe ouvrière en France, car en France le taux de syndicalisation et l’un des plus faibles dans le secteur privé de l’ordre de moins de 10% de travailleurs syndiqués.

Le mouvement de la création institutionnelle en 1905 en France par exemple, peut avoir des raisons de court terme qui ont amené ces décisions, mais ce n’est pas un acte intentionnel qui a pris en compte l’évolution dans la durée ainsi que les institutions favorables aux travailleurs dans le long terme. Les acteurs ne sont pas toujours au clair sur ce qui est avantageux pour eux.

De là, la critique que font les institutionnalistes aux fonctionnalistes, dans le sens ou les institutions ne peuvent pas être expliquées parleurs conséquences puisqu’il y a un décalage entre la rationalité et les choix à court terme faits par certains acteurs ; les conséquences peuvent être espérées et avec ce qui va intervenir dans le temps avec des conséquences inattendues qui sont du ressort de l’évolution historique et non pas du calcul et des choix rationnels au temps t, c’est-à-dire au temps de la création de l’institution.

Path dependence

Les conséquences historiques des sociétés sont caractérisées par la path dependence, c’est-à-dire par les institutions existantes et donc il y a une forte continuité au développement historique.

William Sewell

Pour Sewell dans l'article Three Temporalities: Toward an Eventful Sociology, publie en 1996, le path dependence est caractérisé par « what has happened at an earlier point in time and will affect the possible outcomes of a sequence of events occurring at a later point in time ».[5].

James Mahoney

Dans l'article Path Dependence in Historical Sociology publié en 2000[6] de James Mahoney, le path dependence est défini comme « Path-dependence characterizes specifically those historical sequences in which contingent events set in motion institutional patterns or event chains that have deterministic properties ».

Cette définition est plus précise et respective, elle combine l’idée de contingence initiale qui est suivie d’un certain déterminisme une fois qu’un processus est en court suite à cette contingence initiale. C’est aussi ce qu’on appelle dans cette perspective intuitionniste les moments charnières dans l’histoire.

Paul Pierson & Theda Skocpol

Dans Historical Institutionalism in Contemporary Political Science publié en 2002, Paul Pierson et Theba Skocpol parlent de « dynamics of self-reinforcing or positive feedback processes in a political system »[7].

Lock-in effect

La logique est qu’une fois qu’un choix initial effectué, et que lorsque des acteurs s’engagent sur une trajectoire historique, il y a des effets de verrouillage appelés lock-in effect dans le sens ou les alternatives du passé semblent irrémédiablement perdu.

Rebrousser chemin de ce choix, de ce path choisi est aussi très difficile, car les acteurs ajustent leurs stratégies, leurs raisonnements et leurs calculs aux règles qui vont prévaloir dans cette trajectoire choisie. Il va s’en suivre une forte récurrence des comportements à l’intérieur des institutions choisies et définies qui vont guider la trajectoire sociale d’un pays.

Stickiness

Le terme stickiness désigne que les institutions ont une persistance historique qui influence les développements historiques ultérieurs, ce n’est pas parce que les intérêts et les acteurs changent au cours du temps que les institutions vont se transformer également et refléter ces intérêts changeant.

Cette persistance demeure même si les conditions qui ont amené à l’émergence de cette institution se modifient. Cette approche souligne la puissante inertie qui est inhérente à la vie politique. Les trajectoires historiques des sociétés se déroulent selon les path dependence et les sociétés sont beaucoup de difficultés à changer radicalement de trajectoire.

En science politique, on peut par exemple regarder des différences entre les États-Unis et la Suède et on voit que justement des institutions du marché du travail assez régulées en Suède permettent de réduire les inégalités en Suède alors que les inégalités sont plus fortes aux États-Unis en partie à cause d’un marché du travail plus flexible.

Ne suffirait-il pas d’apporter les institutions suédoises pour réduire les inégalités ?

Les États-Unis ont une trajectoire historique distincte qui reflète aussi des normes, des valeurs qui sont différentes des individus américains que des individus suédois. Dès lors, il est très difficile pour une société qui a fait des choix initiaux de virer de bord et de créer d’un jour à l’autre de nouvelles institutions.

Il est extrêmement important de comprendre ces moments de création institutionnelle puisqu’ils vont déterminer une trajectoire sur le très long terme.

Critical juncture

Les critical juncture sont ces points critiques, ces moments ou les changements institutionnels substantiels ont lieu créant de nouvelles trajectoires historiques. Ces points tournants sont souvent des crises économiques, des conflits militaires, des révolutions. Ce sont des effets majeurs qui amènent soit des destructions importantes soit de l’incertitude importante et/ou la crise va servir à réformer en profondeur des institutions nationales et internationales.

Beaucoup de politologues se sont posé la question si la crise financière de 2008 que nous subissons toujours pour savoir si elle va donner lieu à une transformation en profondeur de la gouvernance mondiale et à une reformation du système financier, on pourrait voir émerger de nouvelles institutions suite à la crise que nos sociétés ont connue.

À nouveau ces moments sont extrêmement importants, l’Allemagne a donc eu un nouveau cadre institutionnel après la guerre ou encore le Printemps arabe a amené au fondement d’assemblées confusionnelles pour refonder les institutions qui sont typiquement des moments formateurs dans une société qui vont donc influer les trajectoires de ces pays dans les décennies à venir.

L’institutionnalisme historique effectue également une critique des explications de type « causes constante » qui sont des efforts de généralisation à travers l’espace et le temps notamment fait grâce à l’analyse de régression : deux variables sont mises en relation et on peut identifier une relation valable à travers le temps et l’espace indépendamment du contexte.

Les institutionnalistes historiques vont être généralement peu convaincu par ce type de généralisation, car les évolutions historiques sont conditionnées par les arrangements institutionnels propres à un pays ou à un ensemble de pays, dès lors, il est important de rendre compte et d’identifier ces effets de contextes.

Pour illustrer, nous pouvons dire que la mondialisation économique est un coût sur les prix, surtout sur les coûts de production dans les pays riches suite à la plus grande compétition de la Chine, de l’Inde, du Vietnam, etc. ; cela devrait amener à une pression sur les coûts de production et les employeurs devraient exiger un temps de travail plus long dans les pays riches.

On pourrait contrer la pression sur les coûts, des travaux ont montré que suivant la présence ou non d’institutions dans un pays, il n’y a pas une relation positive entre augmentation de la mondialisation économique et augmentation du temps de travail.

Cela va dépendre de la force des syndicats. Dans un pays où les syndicats sont forts, ils vont pouvoir négocier les intérêts des travailleurs de sorte que le temps de travail n’augmente pas autant que dans des pays où les syndicats sont plus faibles.

C‘est un argument contextuel où les investissements directs à l’étranger et le temps de travail ne sont pas valables de manière identique dans tous les pays à travers le temps, mais est bien conditionné par la puissance des syndicats, la régulation du marché du travail, etc.

Critique du principe explicatif de constant causes

Les institutions vont généralement placer des limites à la généralisation expliquant que des variables données se combinent dans un contexte pour tel résultat dans un pays, mais pas dans un autre contexte et dans un autre pays. Le contexte est pris très sérieusement en compte, l’avantage est que cela est pris dans la théorie du choix rationnel par exemple.

Social science must ultimately be judged, claims Lewis Coser, « on the basis of the substantive enlightenment… it is able to supply about the social structures in which we are enmeshed and which largely condition the course of our lives”.

Nota bene

Deux concepts importants :

- Institutional layering

- Institutional conversion.

Ils permettent d’analyser comment les institutions impactent les résultats, mais pas d’expliquer le changement institutionnel ; on comprend ici les institutions comme des variables dépendantes que l’on essaie d'expliquer, et n’ont pas comme des variables indépendantes qui servent à expliquer.

On n’exclut pas les évolutions institutionnelles (institutional layering et institutional conversion), car le changement est possible.

- Institutional layering : nouvelles initiatives et procédures qui vont s'ajouter à l'institution existante, plutôt que de la remplacer complètement ; c’est une continuité plutôt qu’un changement radical.

- Institutional conversion : les acteurs peuvent donner aux institutions de nouvelles fonctions. Comme il est extrêmement difficile de s’adapter, on ne détruit pas les institutions ; elles continuent à exister selon la loi de path dependence, mais leurs fonctions, c’est-à-dire leurs buts, sont remplacés.

- la théorie des groupes d’intérêts : l'institutionnalisme historique emprunte l'idée que les conflits entre groupes pour l'accaparation des ressources rares sont au centre de la dynamique politique; mais l’approche institutionnaliste va s'étonner de la variation entre pays, dans l'organisation institutionnelle des groupes des producteurs et des groupes d'intérêts.

Annexes