John Locke et le débat sur le gouvernement civil

John Locke.

| Professeur(s) | Alexis Keller[1][2][3] |

|---|---|

| Cours | Histoire de la pensée juridique et politique : les fondements de la pensée juridique et politique moderne 1500 – 1850 |

Lectures

- Machiavel et la Renaissance italienne

- L’ère de la Réforme

- La naissance du concept moderne de l’État

- John Locke et le débat sur le gouvernement civil

- Montesquieu et la définition de l’État libre

- Jean-Jacques Rousseau et le nouveau pacte social

- Le Fédéraliste et la théorie politique américaine

- John Stuart Mill, démocratie et limites de l’Etat libéral

Au XVIIe siècle, l’Angleterre connaît une succession de bouleversements politiques et religieux qui vont profondément marquer la pensée européenne. La guerre civile qui oppose Charles Ier au Parlement, l’exécution du roi en 1649, l’instauration du Commonwealth d’Oliver Cromwell puis la Restauration monarchique en 1660 témoignent d’un siècle traversé par des tensions entre absolutisme royal et revendications parlementaires. Ces événements culminent avec la Glorieuse Révolution de 1688, qui voit l’éviction de Jacques II et l’affirmation d’un nouveau régime fondé sur le contrôle du Parlement et le refus d’un pouvoir royal absolu. Ce contexte nourrit un débat théorique intense sur la légitimité de l’autorité politique, sur la place de la souveraineté et sur les droits des individus au sein de la société civile.

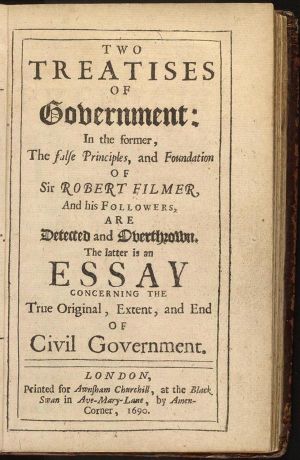

C’est dans ce cadre que John Locke, philosophe anglais formé à la médecine et aux sciences naturelles, intervient avec ses Two Treatises of Government. Rédigés dans les années 1680 et publiés en 1690, ces textes constituent une réponse directe aux théories absolutistes et au droit divin défendu notamment par Robert Filmer. Locke y expose une conception nouvelle du pouvoir politique, fondée non plus sur une autorité héritée ou transcendante, mais sur un contrat passé entre des individus libres et égaux. Pour lui, les hommes naissent avec des droits naturels – la vie, la liberté et la propriété – que le gouvernement civil a pour mission essentielle de protéger. L’autorité ne trouve donc sa légitimité que dans le consentement des gouvernés, et lorsqu’elle excède ce cadre, le peuple est en droit de résister.

En opposition à Hobbes, qui voyait dans la soumission à un souverain absolu la condition de la paix, Locke propose une lecture du contrat social qui limite le pouvoir afin de préserver la liberté. Sa pensée s’inscrit ainsi dans une tradition qui rompt avec l’idée de l’État tout-puissant et ouvre la voie au libéralisme moderne. En mettant au premier plan la notion de gouvernement civil, Locke participe à redéfinir la relation entre l’individu et la communauté politique. Ses thèses influenceront durablement les révolutions américaine et française, et continueront d’alimenter la réflexion sur la démocratie, le droit de résistance et la séparation des pouvoirs.

Le cadre politique et religieux de la pensée lockéenne[modifier | modifier le wikicode]

La réflexion politique de John Locke s’inscrit dans la continuité mais aussi dans la rupture avec celle de Thomas Hobbes. Depuis Hobbes, la définition de l’État comme personne morale souveraine, dotée de pouvoirs étendus et s’imposant comme le garant de la paix civile, n’est plus véritablement remise en question. En cela, Hobbes reprend et actualise la conception formulée par Jean Bodin, donnant naissance au Léviathan, figure d’un État absolu et indivisible. Ce que Locke remet en cause n’est donc pas tant l’existence de l’État en tant qu’entité souveraine que le rapport que celui-ci entretient avec les individus. Après Hobbes, le questionnement change de nature : il ne s’agit plus de savoir si l’État doit exister, mais de déterminer jusqu’où son pouvoir peut s’étendre et dans quelle mesure il doit garantir la liberté, l’égalité et la propriété des citoyens.

Locke apparaît ainsi comme le premier à proposer un modèle d’État qui ne soit pas absolutiste, rompant avec l’idée d’un pouvoir autoritaire et sans limites. Le contexte dans lequel il écrit explique largement cette orientation. Si Hobbes avait conçu son système au cœur de la guerre civile et de la première révolution anglaise, Locke, lui, publie ses Two Treatises of Government dans un moment tout différent : celui d’une monarchie restaurée mais profondément contestée. Après l’exécution de Charles Ier et l’expérience républicaine dirigée par Cromwell, la monarchie est rétablie en 1660 avec l’avènement de Charles II, dont le précepteur avait été Hobbes lui-même. On peut ainsi dire que l’élève de Hobbes monte sur le trône d’Angleterre.

Cette restauration ne fait cependant pas disparaître les tensions. Dès les années 1660, une opposition latente persiste entre les partisans de la concentration des pouvoirs royaux et ceux qui défendent les prérogatives du Parlement. Cette rivalité devient de plus en plus vive lorsque Charles II meurt en 1685 et que son successeur, Jacques II, revendique ouvertement son catholicisme. S’il ne cherche pas à imposer la foi catholique, Jacques II exprime la volonté de rapprocher l’Église anglicane des pratiques romaines. Dans une Angleterre largement acquise à la Réforme depuis le règne d’Élisabeth Iʳᵉ, cette orientation provoque de profondes inquiétudes.

Les événements continentaux viennent encore aggraver la situation. En France, la révocation de l’Édit de Nantes en 1685 prive les protestants de droits garantis depuis 1598, entraînant un vaste exode de huguenots vers la Suisse, les Provinces-Unies et l’Angleterre. Au moment où la cause protestante se radicalise à travers l’Europe, l’affirmation catholique de Jacques II est perçue comme une menace directe. Les tensions qui avaient pu être contenues sous Charles II éclatent désormais au grand jour.

En 1688, le Parlement agit : Jacques II est destitué et remplacé par Guillaume d’Orange, stathouder des Provinces-Unies et époux de Marie, héritière protestante de la couronne anglaise. C’est la « Glorieuse Révolution », qui établit un nouvel équilibre entre le roi et le Parlement. Guillaume III accepte le trône mais sous des conditions précises : il signe le Bill of Rights de 1689, qui garantit certains droits fondamentaux et reconnaît au Parlement des compétences décisives, notamment en matière fiscale et de contrôle du gouvernement. Il accepte également l’Acte de Tolérance de 1689, qui institue une liberté de culte pour les protestants non anglicans et marque un pas important vers la reconnaissance de la pluralité religieuse.

Ce nouveau cadre politique ouvre la voie à une conception du pouvoir fondée sur le partage et la limitation des prérogatives royales. C’est dans ce contexte que Locke publie en 1690 ses Deux Traités du gouvernement civil, un ouvrage destiné à justifier la destitution de Jacques II et à asseoir le nouvel ordre politique issu de la Glorieuse Révolution. Locke y développe l’idée d’un gouvernement fondé sur le consentement, garant des droits naturels et limité dans ses fonctions, en opposition à la vision absolutiste héritée de Hobbes et de Filmer.

Biographie[modifier | modifier le wikicode]

John Locke naît le 26 août 1632 à Wrington, dans le Somerset, dans une famille de petite gentry. Son père, avocat et greffier de justice de paix, s’engage comme capitaine dans les troupes parlementaires durant la guerre civile anglaise, ce qui marque très tôt Locke du sceau de l’opposition à l’absolutisme royal. Son enfance et son éducation s’inscrivent donc dans une Angleterre profondément divisée entre royalistes et parlementaires, contexte qui influencera durablement sa réflexion sur les rapports entre pouvoir et liberté.

Il poursuit ses études au Christ Church College d’Oxford, où domine encore l’enseignement de la philosophie aristotélicienne et des disputes scolastiques. Locke, peu sensible à cette tradition, se détourne rapidement de ce formalisme académique pour s’intéresser aux penseurs modernes. Il découvre avec enthousiasme les œuvres de Descartes, dont il retient la méthode critique et l’importance accordée à la raison. Il s’intéresse également à la science de son temps : la géométrie de John Wallis, les observations astronomiques et même l’astrologie de l’époque, témoignant d’une curiosité intellectuelle éclectique. Ce contact avec la science naissante contribue à son orientation empiriste et à son rejet des spéculations abstraites.

Initialement destiné à une carrière ecclésiastique, Locke prend ses distances avec les querelles confessionnelles qui déchirent l’Angleterre et l’Europe, et se rapproche d’une position de tolérance religieuse. Il se tourne vers l’étude de la médecine, qu’il pratique à Oxford aux côtés de Thomas Sydenham, considéré comme l’un des pères de la médecine clinique moderne. Cette formation lui apporte une sensibilité empirique et expérimentale qui marquera toute son épistémologie.

En 1666, Locke rencontre Lord Ashley Cooper, futur comte de Shaftesbury, personnalité politique de premier plan et figure de l’opposition parlementaire. Il devient son médecin personnel, mais aussi son conseiller et homme de confiance. Leur relation, à la fois amicale et intellectuelle, s’avère décisive : Locke est impliqué dans les cercles politiques whigs et participe activement aux débats sur la tolérance, la liberté politique et la limitation du pouvoir royal. En 1669, Shaftesbury lui confie la rédaction des Constitutions fondamentales de la Caroline, texte destiné à organiser la colonie britannique d’Amérique du Nord, qui reflète déjà les préoccupations lockéennes autour des droits et de la liberté.

Locke voyage ensuite en France, d’abord en 1675, séjournant à Montpellier où il approfondit sa pratique médicale et observe le système politique monarchique français. Ce séjour nourrit sa comparaison entre absolutisme continental et aspirations anglaises à un équilibre entre roi et Parlement. De retour en Angleterre, il accompagne Shaftesbury, devenu président du Conseil privé, mais lorsque ce dernier tombe en disgrâce et est accusé de complot, Locke est lui-même soupçonné et contraint à l’exil. En 1683, il se réfugie aux Provinces-Unies, à Amsterdam puis à Rotterdam, au cœur d’un milieu intellectuel cosmopolite, où circulent librement les idées réformées, scientifiques et politiques. Il fréquente des cercles de réfugiés huguenots, de philosophes et de théologiens protestants, consolidant sa conviction que la tolérance et la limitation du pouvoir sont les conditions de la stabilité politique.

Son exil prend fin après la Glorieuse Révolution de 1688. Locke regagne l’Angleterre en 1689, sur le même navire que la princesse Marie, épouse de Guillaume d’Orange, appelé au trône d’Angleterre. Il reçoit une charge officielle comme Commissaire aux appels et devient l’un des intellectuels de référence du nouveau régime. La même année, il publie sa Lettre sur la tolérance (Epistola de tolerantia), qui connaît un retentissement considérable en Europe. En 1690, il publie deux ouvrages majeurs : l’Essai sur l’entendement humain (An Essay Concerning Human Understanding), qui fonde l’empirisme moderne en rejetant les idées innées et en affirmant que toute connaissance dérive de l’expérience sensible ; et les Deux Traités du gouvernement civil (Two Treatises of Government), dont le premier réfute l’absolutisme patriarcal défendu par Robert Filmer, tandis que le second élabore sa théorie du contrat social, de la propriété et du rôle limité mais nécessaire du gouvernement.

Locke poursuit son œuvre dans les années 1690 avec le Reasonableness of Christianity (1695), qui propose une lecture rationaliste et modérée de la religion, et avec ses réflexions économiques et monétaires au sein du Conseil de commerce, où il siège dès 1696. Sa santé fragile l’oblige toutefois à se retirer en 1700 dans la demeure d’amis à Oates, dans l’Essex. Il y consacre ses dernières années à des écrits religieux, notamment des paraphrases des Épîtres de saint Paul. John Locke meurt le 28 octobre 1704, laissant derrière lui une œuvre qui allait influencer profondément la philosophie politique, la théorie de la connaissance et la pensée religieuse.

Locke est ainsi une figure fondatrice du libéralisme moderne, ayant articulé de manière décisive la défense des droits naturels – vie, liberté et propriété – avec la légitimité du gouvernement civil. Ses écrits traverseront la Manche et l’Atlantique, inspirant les Lumières françaises et la Déclaration d’indépendance américaine, faisant de lui l’un des penseurs les plus influents de la modernité politique.

Philosophie politique[modifier | modifier le wikicode]

La pensée politique de John Locke s’inscrit dans une double filiation : d’une part, la continuité avec la problématique hobbesienne de l’État comme rempart contre le chaos, et d’autre part, la rupture avec le modèle absolutiste que Hobbes proposait comme unique solution. Locke cherche à construire une alternative, un modèle de gouvernement qui ne débouche ni sur la guerre civile, ni sur l’oppression, mais qui assure la stabilité tout en préservant la liberté et la propriété des individus. Contrairement à Hobbes, sa philosophie est traversée par une forte dimension religieuse : le droit naturel n’est pas une simple construction rationnelle, mais l’expression d’un ordre voulu par Dieu, garant de l’égalité originelle des hommes.

Locke articule sa réflexion autour de quatre grands questionnements.

La première interrogation, au cœur de ses Two Treatises of Government (1690), consiste à déterminer comment concevoir un gouvernement qui évite à la fois le retour à l’état de guerre civile et la dérive vers un pouvoir absolu. Hobbes avait trouvé la solution dans la souveraineté indivisible du Léviathan. Locke, au contraire, cherche à limiter le pouvoir afin d’empêcher l’oppression : l’autorité n’est légitime que si elle repose sur le consentement des gouvernés et si elle respecte les droits naturels des individus. Ainsi, l’État n’est pas une fin en soi, mais un instrument au service de la préservation de la vie, de la liberté et de la propriété.

Dans les Lettres sur la tolérance (1689), Locke s’attache à définir les conditions d’une coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses. Constatant les guerres de religion qui ont ravagé l’Europe et les tensions persistantes en Angleterre, il distingue nettement la sphère civile, qui concerne la protection des biens et des personnes, et la sphère religieuse, qui relève de la liberté de conscience. Le magistrat ne doit pas imposer une religion, pas plus que les Églises ne doivent intervenir dans les affaires civiles. Par cette séparation, Locke pose les bases du principe moderne de tolérance religieuse et annonce les futures conceptions de la liberté de culte.

La réflexion de Locke ne se limite pas à l’organisation du pouvoir : elle s’inscrit dans l’émergence d’une société marchande en Angleterre à la fin du XVIIᵉ siècle. L’économie devient un élément central de la stabilité politique. Pour Locke, la propriété privée, fruit du travail individuel, constitue un droit naturel, et l’État doit avant tout garantir la sécurité des transactions et des échanges. Cette approche confère à son libéralisme une dimension économique décisive : le gouvernement n’est pas seulement un arbitre des conflits politiques et religieux, il est aussi le protecteur du dynamisme marchand qui structure la société moderne.

Enfin, Locke inscrit sa philosophie politique dans une réflexion plus large sur la connaissance. Dans l’Essai sur l’entendement humain (1690), il s’interroge sur l’origine et le statut des idées. Contre Descartes, il rejette l’existence d’idées innées et défend l’idée que toute connaissance vient de l’expérience sensible. Cette épistémologie empiriste fonde également sa politique : de même que l’esprit humain se construit progressivement à partir de l’expérience, l’ordre politique doit être pensé de manière pragmatique, à partir des besoins concrets des individus et des conditions réelles de la vie sociale.

La philosophie de Locke se présente comme une réponse à Hobbes mais aussi comme une refondation du libéralisme moderne : elle articule le problème du gouvernement légitime, la séparation du civil et du religieux, la reconnaissance du rôle central de l’économie, et une théorie empiriste de la connaissance. Chacun de ces volets participe à construire une vision cohérente de la société où la liberté individuelle et le consentement sont les clés de l’ordre politique.

C’est dans le Second Treatise of Government, publié en 1690, que John Locke formule sa réponse à Hobbes et à la première grande interrogation de sa philosophie : comment penser un gouvernement qui ne sombre ni dans la guerre civile ni dans l’oppression ? Comme Hobbes, Locke est profondément marqué par l’essor des sciences modernes et par l’ambition de fonder la politique sur des bases rationnelles et expérimentales. À ses yeux, il ne suffit pas de spéculer sur les meilleures formes de gouvernement : encore faut-il comprendre la nature humaine et les conditions dans lesquelles les hommes vivent avant toute organisation politique. La réflexion sur le gouvernement doit donc partir d’une anthropologie philosophique et d’une hypothèse sur l’« état de nature ».

Là où Hobbes décrivait l’état de nature comme une situation de guerre permanente, « la guerre de tous contre tous », Locke propose une vision sensiblement différente. Pour lui, l’état de nature est bien un état de liberté et d’égalité, où chaque individu dispose de droits naturels inaliénables – la vie, la liberté et la propriété. Mais contrairement à Hobbes, cet état ne se réduit pas à la violence : il existe un ordre naturel voulu par Dieu, inscrit dans la loi de nature, qui commande aux hommes de respecter les droits des autres. Autrement dit, l’état de nature est un état de relative paix et de justice, même s’il demeure précaire car chacun est juge de ses propres droits et de leurs violations.

C’est précisément cette fragilité qui justifie l’entrée en société civile. Dans l’état de nature, il n’y a ni autorité impartiale, ni pouvoir coercitif pour arbitrer les conflits : le risque d’abus et de désordres demeure constant. Le contrat social lockéen se comprend alors comme un pacte par lequel les individus décident de déléguer à une autorité commune le pouvoir de protéger leurs droits naturels et d’assurer une justice impartiale. Mais à la différence du Léviathan hobbesien, ce pouvoir n’est ni absolu ni illimité : il reste conditionné par le respect des finalités pour lesquelles il a été institué.

Pour Locke, le gouvernement civil n’est pas un maître souverain auquel on s’abandonne pour échapper à la violence, mais un instrument créé par les hommes pour garantir la jouissance paisible de leurs droits. L’État trouve sa légitimité non pas dans la peur ni dans la contrainte, mais dans le consentement des gouvernés. C’est en partant de la même démarche que Hobbes – revenir à l’état de nature pour comprendre la société – que Locke arrive à des conclusions diamétralement opposées : l’autorité politique doit être limitée, conditionnée et révocable si elle trahit la mission qui lui a été confiée.

Dans les Two Treatises of Government publiés en 1690, John Locke construit sa théorie politique et juridique en repartant, comme Hobbes, d’une réflexion sur la condition de l’homme dans l’état de nature. Mais là où Hobbes en avait tiré une vision sombre et conflictuelle, Locke élabore une représentation plus équilibrée et optimiste, qui lui permet de fonder un modèle politique non absolutiste. Il définit l’état de nature à travers quatre principes essentiels.

Locke affirme que tous les hommes naissent naturellement égaux. Il n’existe aucune hiérarchie innée qui imposerait à certains de servir les autres. Cette idée s’oppose directement à la conception patriarcale de Robert Filmer, qui justifiait l’absolutisme par l’autorité originelle du père sur ses descendants. Pour Locke, aucune domination n’est inscrite dans la nature : la subordination doit toujours résulter d’un consentement libre et réciproque. L’égalité est le point de départ de toute société civile légitime.

À la différence de Hobbes, Locke ne considère pas que l’homme est par essence conflictuel ou craintif. L’homme est un être libre qui dispose de ses actions et de sa volonté. Cette liberté originelle n’est pas anarchique : elle est encadrée par la loi naturelle qui impose à chacun de respecter les droits des autres. Ainsi, la liberté n’est pas licence, mais faculté d’agir selon la raison et sans dépendance arbitraire. L’homme n’est pas condamné à la guerre, il est capable de relations pacifiques et coopératives.

Locke reprend la conception aristotélicienne de l’homme comme « animal politique ». L’homme est animé par la raison, faculté qui le pousse à rechercher la compagnie de ses semblables, à échanger et à organiser des formes de vie commune. Cette rationalité fonde la capacité des hommes à reconnaître leurs droits mutuels et à établir des règles de coexistence. Elle est également à la base de l’émergence d’une société d’échanges, matériels et immatériels, qui annonce le développement de la société marchande moderne.

L’état de nature n’est pas un état de guerre permanent, mais une condition où règnent déjà la liberté et l’égalité. Les hommes y disposent également d’un droit naturel à la propriété, fondé sur le travail et la possession de soi. À l’époque, la théologie affirme que Dieu est le véritable propriétaire du corps humain ; mais Locke radicalise cette idée en avançant que chaque homme est le propriétaire exclusif de son corps et de son esprit. Cette affirmation ouvre la voie à une conception moderne de la propriété comme droit fondamental, qui aura des conséquences politiques considérables, en particulier dans la justification du droit de résistance.

Cependant, malgré ces caractéristiques positives, l’état de nature demeure instable. Si les hommes sont égaux, libres et rationnels, il n’existe dans cet état aucune autorité commune impartiale pour arbitrer les différends. Chacun étant juge de ses propres droits, le risque d’abus et de conflits subsiste. Les échanges, bien qu’envisagés par la raison, ne peuvent s’épanouir pleinement sans règles communes et sans institutions pour les garantir.

C’est pourquoi, selon Locke, la raison conduit naturellement les hommes à quitter l’état de nature pour former une société civile. Ce passage ne se fait pas par contrainte ou par peur, mais par consentement : les individus acceptent de se lier par un pacte afin de mettre en place un gouvernement chargé de protéger leurs droits naturels. L’État n’est donc pas un maître absolu, mais une institution créée volontairement pour garantir un ordre politique légitime et stable.

Pour Locke, la sortie de l’état de nature et la constitution d’un ordre politique stable passent par l’instauration de lois communes. Ces lois ne sont pas imposées de l’extérieur : elles sont le fruit d’un accord volontaire des individus, qui choisissent de se donner des règles pour garantir la protection de leurs droits. Le gouvernement légitime repose ainsi sur quatre principes fondamentaux.

La première condition de légitimité est le consentement. Locke se distingue ici radicalement de Hobbes. Là où Hobbes conçoit le pouvoir comme descendant, c’est-à-dire concentré dans la figure souveraine à laquelle les hommes se soumettent par crainte du chaos, Locke propose une conception ascendante du pouvoir. L’autorité politique émane du peuple et n’existe que par l’acte de consentement initial qui institue la société civile. Ce consentement fonde l’État comme une création volontaire, et non comme une imposition autoritaire. Le gouvernement n’est donc légitime que s’il est accepté, et ce consentement peut toujours être retiré si l’autorité trahit sa mission.

Le second principe est celui de la séparation des pouvoirs. Locke écrit dans le contexte de la Restauration puis de la Glorieuse Révolution, où la rivalité entre la monarchie et le Parlement structure la vie politique anglaise. Pour éviter l’oppression, il est nécessaire de distinguer les fonctions législatives et exécutives, afin que le roi ne concentre pas entre ses mains la totalité des prérogatives. Cette idée, encore embryonnaire chez Locke, ouvre la voie au principe moderne de la limitation du pouvoir par sa répartition institutionnelle.

Pour Locke, le cœur de l’autorité légitime réside dans le pouvoir de légiférer. Faire et défaire les lois constitue la fonction suprême, car c’est par la loi que la liberté et la propriété des individus sont garanties. Le pouvoir exécutif ne doit être qu’un instrument au service du législatif, chargé d’appliquer les décisions prises par les représentants du peuple. La souveraineté, au sens lockéen, est donc parlementaire et non monarchique : elle s’exprime dans la capacité de poser des règles générales qui expriment la volonté commune.

Enfin, Locke introduit une notion essentielle : celle de trust. Le pouvoir politique est un dépôt confié aux gouvernants par les gouvernés. Les représentants n’exercent pas l’autorité en vertu d’un droit propre, mais parce qu’ils bénéficient de la confiance de la société. Cette délégation est conditionnelle : elle repose sur la fidélité des gouvernants à leur mission de protection des droits naturels. Si cette confiance est trahie, les individus retrouvent le droit de résister et de révoquer l’autorité en place.

Un gouvernement légitime est donc, pour Locke, un gouvernement qui consacre la suprématie du Parlement, la séparation des pouvoirs, la confiance des citoyens, et le respect de la liberté religieuse et du culte. À travers ce modèle, Locke se situe à l’opposé de Hobbes : là où Hobbes défendait la concentration absolue du pouvoir, Locke fonde un libéralisme politique qui érige l’égalité, la liberté et surtout la propriété en piliers de l’ordre civil. Son projet s’inscrit ainsi dans l’émergence d’un État moderne fondé sur le consentement, la tolérance et la limitation du pouvoir, qui préfigure les régimes constitutionnels à venir.

John Locke, Traité du Gouvernement Civil, 1690[modifier | modifier le wikicode]

Avec le Second Treatise of Government, publié en 1690, Locke apporte une réponse directe à la première grande question qui traverse toute son œuvre : quel est le gouvernement légitime et quelles sont les conditions de son existence ? Pour lui, la légitimité politique ne se définit pas par la force, ni par la tradition, ni par une autorité transcendante, mais par la capacité de l’État à garantir et à protéger les droits naturels des individus. Ces droits – l’égalité, la liberté et la propriété – sont inaliénables et précèdent l’instauration de tout pouvoir civil.

À l’époque de Locke, le terme « gouvernement » doit être entendu dans un sens large, qui équivaut à ce que nous appelons aujourd’hui l’« État ». Le gouvernement civil n’est donc pas seulement l’exécutif, mais l’ensemble des institutions qui organisent la vie politique et juridique d’une communauté. Un gouvernement est dit légitime lorsqu’il respecte sa fonction première : assurer à chacun la jouissance de ses droits fondamentaux. Il ne s’agit pas d’un idéal abstrait, mais d’un critère concret permettant de distinguer l’autorité juste de l’autorité tyrannique.

Dans cette perspective, le Traité du gouvernement civil établit une rupture décisive avec l’absolutisme de Hobbes et de Filmer. L’État ne doit pas se définir par sa puissance coercitive, mais par la mission qui lui est confiée : préserver la liberté, maintenir l’égalité entre les hommes et garantir la propriété, comprise à la fois comme possession de soi et comme fruit du travail. Si un pouvoir ne respecte pas ces conditions, il perd sa légitimité et peut être remis en cause. La légitimité n’est donc jamais acquise une fois pour toutes : elle est conditionnée par la fidélité du gouvernement à l’acte de confiance qui l’a institué.

L’œuvre de Locke propose une conception moderne et dynamique de l’État. Le gouvernement n’est pas seulement un appareil de domination, mais une construction politique reposant sur le consentement, destinée à protéger les droits qui appartiennent à l’homme par nature. Cette définition constitue l’une des pierres angulaires du libéralisme politique et annonce l’avènement de l’État constitutionnel, soumis au respect des droits et à la limitation de ses prérogatives.

Le projet de Hobbes s’enracinait dans une recherche de sécurité et de stabilité : pour lui, seul un pouvoir absolu pouvait empêcher le retour à la guerre civile. Locke, au contraire, fait du respect des droits naturels – la liberté, l’égalité et la propriété – la finalité première de l’État. Là où Hobbes voyait dans la concentration du pouvoir l’unique rempart contre le chaos, Locke conçoit un gouvernement limité, fondé sur la séparation des pouvoirs, et chargé de garantir ces droits fondamentaux.

Il exprime avec force sa vision de l’état de nature dans un passage central du Second Treatise of Government :

« Cependant, quoique l'état de nature soit un état de liberté, ce n'est nullement un état de licence. Certainement, un homme, en cet état, a une liberté incontestable, par laquelle il peut disposer comme il veut, de sa personne ou de ce qu'il possède: mais il n'a pas la liberté et le droit de se détruire lui-même, non plus que de faire tort à aucune autre personne, ou de la troubler dans ce dont elle jouit, il doit faire de sa liberté le meilleur et le plus noble usage, que sa propre conservation demande de lui. L'état de nature a la loi de la nature, qui doit le régler, et à laquelle chacun est obligé de se soumettre et d'obéir : la raison, qui est cette loi, enseigne à tous les hommes, s'ils veulent bien la consulter, qu'étant tous égaux et indépendants, nul ne doit nuire à un autre, par rapport à sa vie, à sa santé, à sa liberté, à son bien : car, les hommes étant tous l'ouvrage d'un ouvrier tout-puissant et infiniment sage, les serviteurs d'un souverain maître, placés dans le monde par lui et pour ses intérêts, ils lui appartiennent en propre, et son ouvrage doit durer autant qu'il lui plait, non autant qu'il plait à un autre. Et étant doués des mêmes facultés dans la communauté de nature, on ne peut supposer aucune subordination entre nous, qui puisse nous autoriser à nous détruire les uns les autres, comme si nous étions faits pour les usages les uns des autres, de la même manière que les créatures d'un rang inférieur au nôtre, sont faites pour notre usage. Chacun donc est obligé de se conserver lui-même, et de ne quitter point volontairement son poste pour parler ainsi. »

Cette citation illustre l’ambiguïté centrale de Locke : l’homme est bien propriétaire de son corps et de son esprit, mais il ne peut en disposer librement jusqu’à l’autodestruction. L’ultime propriétaire demeure Dieu, « ouvrier tout-puissant et infiniment sage », garant de la loi de nature. Locke affirme donc une conception de la propriété de soi qui fonde la liberté individuelle, tout en maintenant une limite transcendante : nous ne sommes jamais maîtres absolus de notre existence.

À partir de cette réflexion, Locke développe une conception originale de la séparation des pouvoirs. Aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 du Second Treatise, il distingue déjà deux pouvoirs naturels que chaque individu exerce à l’état de nature :

- le pouvoir de se conserver, c’est-à-dire de protéger sa vie, ses biens et sa liberté ;

- le pouvoir de punir, qui permet à chacun de sanctionner les atteintes portées à ses droits.

Cette double faculté, inhérente à l’homme dans l’état de nature, annonce la séparation future des fonctions politiques dans l’État civil : d’un côté le pouvoir exécutif, chargé d’assurer la sécurité et la conservation ; de l’autre le pouvoir judiciaire, garant de l’impartialité et du respect des règles communes. Locke transpose ainsi les logiques de l’état de nature dans l’organisation du gouvernement, mais en les institutionnalisant et en les encadrant par la loi.

Il insiste également sur le fait que l’appartenance à une société politique doit être volontaire :

« J'assure donc encore, que tous les hommes sont naturellement dans cet état, que j'appelle état de nature, et qu'ils y demeurent jusqu'à ce que, de leur propre consentement, ils se soient faits membres de quelque société politique : et je ne doute point que dans la suite de ce Traité cela ne paraisse très évident. »

Ce passage exprime l’un des fondements majeurs de la pensée lockéenne : nul ne peut être contraint à vivre sous une autorité politique sans avoir consenti à cette appartenance. Le consentement est la clé de voûte du gouvernement légitime.

Hobbes concevait le contrat social comme un acte unique de soumission au Léviathan, par lequel les individus transféraient irrévocablement leurs droits au souverain. Locke, en revanche, rompt avec cette logique : l’État n’est pas un maître absolu, mais une institution fondée sur un consentement renouvelable et révocable. L’autorité politique n’est donc légitime que tant qu’elle respecte la mission qui lui a été confiée : garantir la liberté, l’égalité et la propriété.

Le troisième chapitre du Second Treatise of Government est explicitement consacré à la notion d’« état de guerre ». Par ce choix, Locke engage un dialogue direct avec Hobbes, pour qui l’état de nature se confondait avec un état de guerre permanent, où la crainte réciproque et l’insécurité condamnaient les hommes à rechercher un souverain absolu. Locke adopte une position différente et plus nuancée : il distingue soigneusement l’état de nature de l’état de guerre.

Dans sa formulation, l’état de guerre ne découle pas de la simple coexistence des individus en liberté, mais d’un acte volontaire par lequel l’un menace la vie d’un autre. C’est une situation ponctuelle et non un état général. Locke écrit :

« L'état de guerre, est un état d'inimitié et de destruction. Celui qui déclare à un autre, soit par paroles, soit par actions, qu'il en veut à sa vie, doit faire cette déclaration, non avec passion et précipitamment, mais avec un esprit tranquille : et alors cette déclaration met celui qui l'a fait, dans l'état de guerre avec celui à qui il l'a faite. »

Ce passage montre que, pour Locke, la guerre n’est pas l’état naturel des relations humaines, mais une rupture spécifique de la loi de nature. L’état de guerre apparaît lorsqu’un individu s’érige en agresseur, en refusant de reconnaître chez autrui les droits fondamentaux que sont la vie, la liberté et la propriété. Dès lors, la victime de cette agression est fondée à se défendre et à exercer le droit de punir qui appartient à chacun dans l’état de nature.

La distinction opérée par Locke est essentielle : alors que Hobbes justifiait l’autorité absolue par l’angoisse permanente de l’état de guerre, Locke affirme que la paix est possible tant que la loi naturelle est respectée. L’état de guerre est donc accidentel, contingent, et non constitutif de la condition humaine. Cette différence de perspective fonde toute l’originalité du système lockéen : l’homme n’a pas besoin de s’aliéner entièrement à un souverain pour échapper à la violence, mais seulement de consentir à un gouvernement civil chargé de faire respecter la loi naturelle et de prévenir les abus.

Dans le chapitre VIII du Second Treatise of Government, Locke expose la manière dont naît véritablement la société politique. La réflexion ne s’arrête pas au constat que les hommes quittent l’état de nature : elle cherche à comprendre par quel mécanisme concret s’instaure un gouvernement légitime. Contrairement à Hobbes, qui faisait découler l’autorité souveraine d’un acte de soumission irrévocable au Léviathan, Locke insiste sur la dimension volontaire et collective du pacte fondateur.

Tant que l’État n’existe pas, chacun possède un double pouvoir naturel : celui de se conserver et celui de juger et punir les offenses commises contre la loi naturelle. Mais pour échapper à l’instabilité d’une telle situation, les individus acceptent de transférer ces pouvoirs à une communauté politique capable d’assurer la sécurité, l’impartialité et la protection des droits de tous. C’est ainsi que naît la société civile.

Locke le formule dans un passage central :

« Les hommes étant nés tous également, ainsi qu'il a été prouvé, dans une liberté parfaite, et avec le droit de jouir paisiblement et sans contradiction, de tous les droits et de tous les privilèges des lois de la nature; chacun a, par la nature, le pouvoir, non seulement de conserver ses biens propres, c'est-à-dire, sa vie, sa liberté et ses richesses, contre toutes les entreprises, toutes les injures et tous les attentats des autres; mais encore de juger et de punir ceux qui violent les lois de la nature, selon qu'il croit que l'offense le mérite, de punir même de mort, lorsqu'il s'agit de quelque crime énorme, qu'il pense mériter la mort. Or, parce qu'il ne peut y avoir de société politique, et qu'une telle société ne peut subsister, si elle n'a en soi le pouvoir de conserver ce qui lui appartient en propre, et, pour cela, de punir les fautes de ses membres; là seulement se trouve une société politique, où chacun des membres s'est dépouillé de son pouvoir naturel, et l'a remis entre les mains de la société, afin qu'elle en dispose dans toutes sortes de causes, qui n'empêchent point d'appeler toujours aux lois établies par elle. Par ce moyen, tout jugement des particuliers étant exclu, la société acquiert le droit de souveraineté; et certaines lois étant établies, et certains hommes autorisés par la communauté pour les faire exécuter, ils terminent tous les différends qui peuvent arriver entre les membres de cette société-là, touchant quelque matière de droit, et punissent les fautes que quelque membre aura commises contre la société en général, ou contre quelqu'un de son corps, conformément aux peines marquées par les lois. Et par là, il est aisé de discerner ceux qui sont ou qui ne sont pas ensemble en société politique. Ceux qui composent un seul et même corps, qui ont des lois communes établies et des juges auxquels ils peuvent appeler, et qui ont l'autorité de terminer les disputes et les procès, qui peuvent être parmi eux et de punir ceux qui font tort aux autres et commettent quelque crime : ceux-là sont en société – mais ceux qui ne peuvent civile les uns avec les autres; appeler de même à aucun tribunal sur la terre, ni à aucunes lois positives, sont toujours dans l'état de nature; chacun, où il n'y a point d'autre juge, étant juge et exécuteur pour soi-même, ce qui est, comme je l'ai montré auparavant, le véritable et parfait état de nature. »

Ce passage marque une étape décisive dans la pensée lockéenne. L’individu abandonne son pouvoir de juger et de punir pour le confier à une autorité commune, qui devient détentrice du droit de souveraineté. L’existence de lois positives et de juges reconnus par tous est ce qui distingue l’état civil de l’état de nature. Autrement dit, la société politique ne naît pas d’une peur viscérale, mais d’une rationalité collective : la volonté de mieux garantir les droits naturels par des institutions communes.

Une fois l’État constitué, Locke souligne qu’il n’est plus nécessaire d’obtenir le consentement de tous à chaque instant : la règle de la majorité suffit. Sans ce principe, aucune décision collective ne serait possible, et la société politique resterait paralysée. C’est ainsi que Locke introduit un mécanisme de fonctionnement démocratique, où le consentement initial de chacun fonde la légitimité, mais où la majorité devient la règle pratique de gouvernement.

À travers ce chapitre, Locke fait de son Traité bien plus qu’une simple théorie politique : il propose une véritable histoire philosophique de l’humanité et de la formation des gouvernements. L’ouvrage retrace le passage de l’état de nature à l’état civil, la transformation du pouvoir individuel en autorité collective, et l’institution d’un ordre politique fondé sur le consentement, la loi et la souveraineté de la communauté.

À partir du paragraphe 105 du Second Treatise of Government, Locke élargit sa réflexion en proposant une lecture historique du développement des sociétés humaines. Il ne s’agit plus seulement de démontrer sur un plan théorique le passage de l’état de nature à l’état de société civile, mais de montrer que ce processus s’observe également dans l’histoire concrète de l’humanité. Pour Locke, l’état de nature n’est pas une pure abstraction philosophique : il a réellement existé et, à son époque, il existe encore. Certaines communautés sont déjà entrées dans l’état civil, d’autres sont restées dans l’état de nature.

Locke introduit ici une idée fondamentale qui sera reprise par les fondateurs de la sociologie moderne : les sociétés évoluent par étapes. Toute société connaît un commencement, se développe, et peut aussi connaître une fin. La question devient alors : qu’est-ce qui marque le début d’une société politique, et qu’est-ce qui signe sa dissolution ? Pour Locke, une communauté qui n’a pas quitté l’état de nature n’a pas encore franchi le seuil de l’évolution sociale.

Cette logique évolutionniste trouve une application immédiate dans le regard porté sur le Nouveau Monde. Locke affirme que l’Amérique se trouve encore dans l’état de nature. Cette observation n’est pas neutre : elle justifie, dans l’esprit européen du XVIIᵉ siècle, la colonisation. Si l’Amérique est restée dans l’état de nature, alors il appartient aux sociétés européennes, jugées plus avancées, de l’amener à l’état de société. Coloniser, c’est donc, dans cette perspective, occuper les terres, introduire des institutions, convaincre ou imposer des formes de vie politique et économique jugées supérieures. La Grande-Bretagne, la France et plus largement l’Europe se posent ainsi en modèles de civilisation appelés à guider les sociétés « non évoluées ».

Derrière cette argumentation se dessine une vision binaire et hiérarchisée de l’ordre international. Le monde est divisé entre sociétés civilisées, organisées en États, et sociétés restées dans l’état de nature. Cette grille de lecture, qui érige les sociétés européennes en sommet de l’évolution humaine, aura des conséquences profondes. Elle contribue à légitimer la domination coloniale et à justifier l’expansion impériale comme une mission civilisatrice. Dans l’ordre intellectuel, cette vision est lourde de conséquences : elle inscrit au cœur de la modernité politique occidentale l’idée que toutes les sociétés doivent suivre la même trajectoire historique, de l’état de nature vers l’état civil, et que celles qui n’ont pas franchi ce pas peuvent être guidées, voire contraintes, par celles qui se considèrent comme plus avancées.

Locke, en cherchant à démontrer l’universalité du passage à l’état civil, introduit une conception téléologique de l’histoire humaine. Loin d’être un simple cadre théorique, cette conception a contribué à forger un discours sur la supériorité des sociétés européennes et à légitimer la hiérarchisation des peuples. Ce qui, chez Locke, visait à démontrer le fondement rationnel du gouvernement légitime, s’est inscrit dans un horizon intellectuel qui a eu des conséquences politiques et coloniales considérables.

Aux paragraphes 123 et 124 du Second Treatise of Government, Locke expose explicitement les finalités de la société politique. Après avoir montré pourquoi les hommes quittent l’état de nature et par quel mécanisme ils instituent un gouvernement, il précise les objectifs de cette communauté civile. Pour Locke, la création de l’État n’est pas une fin en soi, mais un moyen au service de la préservation des droits fondamentaux.

Il écrit :

« […] ce n'est pas sans raison qu'ils recherchent la société, et qu'ils souhaitent de se joindre avec d'autres qui sont déjà unis ou qui ont dessein de s'unir et de composer un corps, pour la conservation mutuelle de leurs vies, de leurs libertés et de leurs biens; choses que j'appelle, d'un nom général, propriétés. C'est pourquoi, la plus grande et la principale fin que se proposent les hommes, lorsqu'ils s'unissent en communauté et se soumettent à un gouvernement, c'est de conserver leurs propriétés, pour la conservation desquelles bien des choses manquent dans l'état de nature. »

Ce passage résume la logique de tout le système lockéen : si les hommes quittent l’état de nature, c’est pour garantir la conservation de leurs droits – la vie, la liberté et la propriété – que Locke regroupe sous le terme générique de propriété. L’État légitime est celui qui assure cette conservation. Dans l’état de nature, bien que ces droits existent déjà, leur jouissance est instable, car chacun est juge de ses propres conflits et il manque une autorité commune pour protéger efficacement ces biens.

L’accent mis sur la propriété a des conséquences considérables. Locke ne la comprend pas seulement comme la possession matérielle, mais comme l’ensemble des droits fondamentaux qui appartiennent à chaque individu par nature. La propriété devient ainsi le principe organisateur de la société politique : protéger la propriété revient à protéger l’existence même de l’individu.

Sur le plan international, cette conception ouvre la voie à des implications décisives. Si l’État a pour mission essentielle de garantir la propriété privée, il doit aussi, selon Locke, défendre ce droit face aux menaces extérieures. Cette logique justifie l’extension du rôle protecteur de l’État au-delà de ses frontières, ce qui a nourri ultérieurement des arguments en faveur de l’expansion coloniale ou de l’interventionnisme, au nom de la protection des droits naturels universels.

Enfin, cette centralité de la propriété explique pourquoi Locke fait du pouvoir législatif le cœur de l’autorité politique. Seul le législateur, représentant la communauté, peut édicter des lois générales destinées à protéger efficacement les droits individuels. Le législatif est donc le pouvoir suprême, non pas en vertu d’une supériorité intrinsèque, mais parce qu’il est le garant des finalités mêmes pour lesquelles l’État a été institué.

Dans ces paragraphes, Locke articule avec clarté le fondement et la finalité du gouvernement : l’État est institué par consentement pour protéger la propriété, et c’est dans cette fonction qu’il trouve toute sa légitimité.

Il serait réducteur de faire de John Locke un représentant du colonialisme moderne. Son œuvre ne visait pas à élaborer une justification de la conquête impériale ni à promouvoir l’expansion territoriale des puissances européennes. Toutefois, la philosophie lockéenne de la propriété, par la rigueur de son raisonnement et l’importance qu’elle accorde à l’appropriation légitime des terres par le travail, a offert des arguments puissants à ceux qui, au XVIIᵉ et au XVIIIᵉ siècle, ont cherché à légitimer l’expansion coloniale. Si Locke lui-même n’avait pas d’ambitions impérialistes particulières, ses thèses ont pu être utilisées comme instruments intellectuels par les acteurs et idéologues de l’expansion européenne. La distinction entre sociétés « évoluées », organisées en États civils, et sociétés encore « à l’état de nature » a notamment nourri une vision hiérarchisée du monde, au service des projets coloniaux.

L’État que Locke dessine, toutefois, est plus proche de notre conception moderne que celui de Hobbes. Alors que Hobbes construisait un Léviathan absolu, fruit de la peur et de la soumission, Locke imagine une société politique fondée sur le consentement, la protection des droits naturels et la limitation du pouvoir. Cette proximité avec la modernité se retrouve également dans la manière dont il aborde la question religieuse.

L’un des grands problèmes auxquels Locke s’attache est en effet celui de l’articulation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Comment organiser la vie commune dans une société marquée par la diversité des croyances ? Comment aménager les rapports entre la sphère civile, qui doit garantir la sécurité et la propriété, et la sphère spirituelle, qui concerne la conscience individuelle et le salut des âmes ? Ces questions trouvent leur réponse dans la Lettre sur la tolérance (1689), où Locke défend le principe d’une séparation nette entre l’autorité politique et l’autorité ecclésiastique. Le magistrat n’a pas vocation à imposer une confession particulière, pas plus que l’Église ne doit interférer avec l’administration civile. La liberté religieuse devient dès lors une condition essentielle de la paix civile.

Si Locke n’a pas voulu fonder une idéologie coloniale, son insistance sur la propriété comme droit naturel et sur la tolérance comme fondement de l’ordre social a eu des conséquences intellectuelles de longue portée. Son œuvre continue de se situer au croisement de deux préoccupations centrales de la modernité politique : la légitimation de l’État par la protection des droits, et l’organisation d’un vivre-ensemble pacifié dans une société religieusement plurielle.

John Locke, Lettre sur la Tolérance, 1689[modifier | modifier le wikicode]

La réflexion de Locke sur la tolérance religieuse constitue l’un des apports majeurs de sa philosophie politique. Publiée en 1689, sa Lettre sur la tolérance s’inscrit dans un contexte marqué par les guerres de religion, la révocation de l’édit de Nantes en France et les tensions confessionnelles persistantes en Angleterre. Locke y défend l’idée que la tolérance n’est pas seulement une stratégie pragmatique pour assurer la paix civile, mais une véritable nécessité morale et politique. Elle est à la fois un devoir chrétien et une condition constitutive de tout gouvernement légitime.

Locke affirme que l’État moderne doit reconnaître la liberté religieuse et garantir la liberté de culte. L’autorité civile ne peut prétendre diriger les consciences ni imposer une confession particulière, car sa mission se limite à protéger les biens et la sécurité des citoyens. La foi relève de la sphère intime et ne peut être contrainte de l’extérieur. En ce sens, la tolérance est au fondement même du gouvernement civil : un État qui nie la liberté de conscience sape sa propre légitimité.

Cette exigence repose sur une prémisse épistémologique centrale dans la pensée de Locke : il est impossible de connaître avec certitude la vérité absolue. L’ordre de la connaissance humaine est marqué par la finitude et l’incertitude ; aucune Église ne peut prétendre détenir un accès exclusif à la vérité. Dans une époque où les institutions religieuses rivalisent pour imposer leur doctrine comme vérité unique, Locke renverse la perspective : c’est précisément parce que la vérité absolue est difficilement atteignable qu’aucune croyance ne peut être imposée par la force. La liberté religieuse devient alors non seulement un droit individuel, mais aussi une conséquence directe de la condition humaine et de la nature même de la connaissance.

Ainsi, la Lettre sur la tolérance articule trois arguments complémentaires : la tolérance est un devoir chrétien inscrit dans l’Évangile, une nécessité politique pour garantir la paix civile, et une exigence philosophique qui découle de l’impossibilité d’accéder à une certitude absolue. Par ce texte, Locke fonde l’un des principes essentiels de la modernité politique : la séparation entre la sphère civile et la sphère religieuse, condition de la coexistence pacifique dans une société pluraliste.

Dans la Lettre sur la tolérance, Locke exprime avec force son rejet de toute tentative d’imposer une doctrine religieuse ou une vérité absolue par la contrainte de l’État. Le pouvoir civil n’a pas vocation à s’arroger le droit de guider les consciences, encore moins par la violence. Sa mission se limite à garantir la paix, la sécurité et la protection des biens. La foi, quant à elle, relève de la conviction intime et de l’acte volontaire : elle ne peut naître que dans la liberté.

Locke dénonce avec ironie et indignation les violences commises au nom du salut des âmes :

« J'avoue qu'il me paraît fort étrange (et je ne crois pas être le seul de mon avis), qu'un homme qui souhaite avec ardeur le salut de son semblable, le fasse expirer au milieu des tourments, lors même qu'il n'est pas converti. »

Cette phrase résume l’absurdité que Locke voit dans l’usage de la contrainte religieuse. Comment prétendre conduire un homme à la vérité en le persécutant ou en l’anéantissant ? La violence ne produit pas la foi ; elle ne suscite que la peur, l’hypocrisie ou la rébellion. Loin de rapprocher les hommes de Dieu, elle les éloigne du véritable esprit du christianisme.

En ce sens, Locke met en évidence la contradiction profonde des Églises et des États qui, au nom du salut des âmes, infligent supplices et tortures à ceux qui refusent de se conformer à la religion dominante. L’argument est double : moral, car la coercition contredit l’esprit de l’Évangile fondé sur l’amour et la charité ; politique, car l’intolérance engendre divisions, guerres civiles et instabilité.

Locke ne se contente pas de défendre la tolérance comme une simple mesure de prudence : il la fonde sur une critique radicale de l’inhumanité des persécutions religieuses. La liberté de conscience devient non seulement un droit, mais aussi une exigence rationnelle et chrétienne.

Pour Locke, il existe une contradiction insurmontable entre la volonté de sauver l’âme d’un homme et l’usage de la contrainte ou de la violence pour le convertir. Tuer ou persécuter quelqu’un en raison de sa croyance n’aboutit jamais à la véritable foi, car la foi ne peut naître que d’une conviction intime et libre. La conversion imposée par la force n’est qu’une illusion extérieure, sans valeur spirituelle.

Dans la Lettre sur la tolérance, il souligne avec force cette absurdité et rappelle que la véritable religion chrétienne repose sur la charité et la paix :

« La tolérance, en faveur de ceux qui diffèrent des autres en matière de religion, est si conforme à l'évangile de Jésus-Christ, et au sens commun de tous les hommes, qu'on peut regarder comme une chose monstrueuse, qu'il y ait des gens assez aveugles, pour n'en voir pas la nécessité et l'avantage, au milieu de tant de lumière qui les environne. »

Cette affirmation condense l’argumentation de Locke : la tolérance est à la fois une exigence rationnelle — conforme au « sens commun de tous les hommes » — et une exigence chrétienne, enracinée dans l’Évangile. Refuser la tolérance, c’est donc à la fois aller contre la raison et contre l’esprit du christianisme.

Locke renverse ainsi une tradition séculaire d’intolérance religieuse en rappelant que le bon chrétien n’est pas celui qui impose sa foi, mais celui qui accepte la liberté de conscience d’autrui. Être chrétien, c’est être tolérant par définition. La tolérance devient le signe d’une véritable foi, alors que l’intolérance, par ses violences et ses persécutions, n’est qu’une trahison du message évangélique.

Dans la Lettre sur la tolérance, Locke insiste sur une distinction fondamentale qui marque une étape décisive dans la pensée politique moderne : la séparation stricte entre les compétences de l’État et celles de l’Église. L’autorité civile a pour mission de protéger les biens, la vie et la liberté des individus, tandis que l’autorité religieuse relève exclusivement de la sphère spirituelle et de la conscience individuelle. Il ne saurait y avoir confusion entre ces deux domaines sans menacer la liberté des croyances et la paix civile.

Cette distinction s’inscrit dans la logique protestante, et plus particulièrement dans l’héritage calviniste, où l’Église est conçue comme une communauté volontaire, distincte de l’ordre politique. Locke reprend cette vision et lui donne une formulation claire :

« Examinons à présent ce qu'on doit entendre par le mot d'Église. Par ce terme, j'entends une société d'hommes, qui se joignent volontairement ensemble pour servir Dieu en public, et lui rendre le culte qu'ils jugent lui être agréable, et propre à leur faire obtenir le salut. »

Cette définition souligne deux éléments essentiels. D’abord, l’Église n’est pas une institution imposée par l’État : elle repose sur l’adhésion volontaire de ses membres, qui choisissent librement de s’unir pour rendre un culte. Ensuite, l’objet de cette société n’est pas la gestion des affaires civiles, mais exclusivement la recherche du salut et le service de Dieu.

Ce qui frappe le lecteur moderne, c’est le caractère profondément protestant de cette conception : l’Église n’est pas une hiérarchie imposée, mais une association libre de croyants, fondée sur la conscience individuelle et la lecture personnelle de la foi. Locke transpose ainsi dans le champ politique une conception qui valorise l’autonomie des communautés religieuses et la liberté de conscience de chaque fidèle.

Par cette séparation, Locke fonde l’un des principes constitutifs de l’État moderne : un ordre politique qui ne prétend pas contrôler les âmes ni imposer une doctrine, mais qui garantit la liberté des cultes et la coexistence pacifique des croyances. L’État légitime n’est donc pas celui qui protège une Église officielle, mais celui qui assure la neutralité civile et permet à chacun de pratiquer librement sa religion.

Pour décrire l’Église, Locke insiste sur son caractère de société libre et volontaire. Il ne s’agit pas d’une institution imposée de l’extérieur, mais d’une communauté fondée sur le consentement de ses membres. Cette vision s’inscrit dans la continuité de la Réforme protestante, en particulier de Luther et de Calvin, qui avaient défendu l’idée que la véritable foi ne pouvait relever que d’une adhésion personnelle et que l’Église ne devait pas être confondue avec l’État. Chez Locke, cette perspective prend une dimension politique : de même que l’appartenance religieuse repose sur le consentement individuel, de même l’État légitime ne peut exister que par le consentement des gouvernés.

L’État que Locke dessine n’est pas un État autoritaire ni une monarchie absolue, mais un modèle de monarchie parlementaire ouverte, fondée sur la limitation du pouvoir et sur la séparation des compétences entre le roi et le Parlement. Cette conception s’oppose directement à la vision descendante et centralisée du pouvoir que Hobbes proposait avec le Léviathan. Chez Locke, l’autorité politique n’est pas imposée par le haut : elle procède du bas, de l’acte volontaire par lequel les individus transfèrent leur pouvoir naturel pour constituer une communauté civile. Ce qui caractérise surtout l’État lockéen, c’est son souci constant de garantir les droits individuels. Les principes de liberté, d’égalité et de propriété privée ne sont pas des privilèges octroyés par le souverain, mais des droits naturels que l’État doit préserver. À ce titre, Locke annonce directement les formulations ultérieures des droits de l’homme. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans ses articles 1 et 2, exprime très clairement cette filiation :

- Article 1 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »

- Article 2 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. »

Ces formulations reprennent presque mot pour mot les principes énoncés par Locke un siècle auparavant. On y retrouve la même conviction que l’État n’est légitime que s’il assure la conservation des droits naturels, et que toute société politique se définit par sa capacité à protéger la liberté, l’égalité et la propriété.

Par sa réflexion sur la tolérance religieuse et sur le fondement volontaire de la société politique, Locke jette les bases d’une pensée moderne de l’État, opposée à l’absolutisme et tournée vers la protection des droits individuels. Son influence s’étend bien au-delà de l’Angleterre du XVIIᵉ siècle, pour nourrir les révolutions libérales du XVIIIᵉ siècle et inspirer directement les textes fondateurs de la démocratie moderne.

Pour Locke, l’État moderne ne peut se limiter à protéger la propriété et la liberté : il doit également garantir la sécurité des individus face aux abus de pouvoir. Dès lors qu’un gouvernement outrepasse les limites fixées par le contrat social et menace les droits naturels de ses citoyens, il cesse d’être légitime. Dans cette perspective, Locke reconnaît un véritable droit de résistance. La communauté conserve toujours la possibilité de retirer la confiance accordée à ses représentants et de s’opposer à un pouvoir devenu autoritaire, despotique ou absolutiste. Le gouvernement n’étant qu’un trust, un dépôt confié par les individus, il peut être renversé lorsque la mission de protection des droits fondamentaux n’est plus remplie.

Cette conception du droit de résistance constitue un point central de la pensée politique de Locke. Elle légitime la destitution de Jacques II lors de la Glorieuse Révolution de 1688 et ouvre la voie à l’idée, plus tard consacrée dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, que la résistance à l’oppression est l’un des droits imprescriptibles de l’homme. Chez Locke, ce droit n’est pas synonyme de désordre ou d’anarchie : il est l’ultime recours contre l’arbitraire, destiné à rétablir la société civile dans son rôle premier de protection des droits naturels.

Cependant, cette conception radicale de la résistance ne sera pas reprise par tous les penseurs modernes. Montesquieu, dans L’Esprit des lois (1748), récuse l’idée d’un droit direct de résistance. Pour lui, l’équilibre des pouvoirs – la séparation entre législatif, exécutif et judiciaire – suffit à prévenir les dérives de l’autorité. Là où Locke voyait dans la résistance un recours ultime contre un pouvoir illégitime, Montesquieu préfère organiser le gouvernement de manière à éviter qu’un tel recours ne devienne nécessaire.

Locke pose les bases d’une philosophie politique où la légitimité de l’État est conditionnelle et révocable, tandis que Montesquieu cherche à la stabiliser par la mécanique institutionnelle de la séparation des pouvoirs. Les deux approches se complètent : l’une insiste sur le droit des peuples à reprendre leur liberté face à la tyrannie, l’autre sur la nécessité d’un ordre équilibré qui empêche l’émergence de la tyrannie.