The three I's debate: interests, institutions and ideas

La pensée sociale d'Émile Durkheim et Pierre Bourdieu ● Aux origines de la chute de la République de Weimar ● La pensée sociale de Max Weber et Vilfredo Pareto ● La notion de « concept » en sciences-sociales ● Histoire de la discipline de la science politique : théories et conceptions ● Marxisme et Structuralisme ● Fonctionnalisme et Systémisme ● Interactionnisme et Constructivisme ● Les théories de l’anthropologie politique ● Le débat des trois I : intérêts, institutions et idées ● La théorie du choix rationnel et l'analyse des intérêts en science politique ● Approche analytique des institutions en science politique ● L'étude des idées et idéologies dans la science politique ● Les théories de la guerre en science politique ● La Guerre : conceptions et évolutions ● La raison d’État ● État, souveraineté, mondialisation, gouvernance multiniveaux ● Les théories de la violence en science politique ● Welfare State et biopouvoir ● Analyse des régimes démocratiques et des processus de démocratisation ● Systèmes Électoraux : Mécanismes, Enjeux et Conséquences ● Le système de gouvernement des démocraties ● Morphologie des contestations ● L’action dans la théorie politique ● Introduction à la politique suisse ● Introduction au comportement politique ● Analyse des Politiques Publiques : définition et cycle d'une politique publique ● Analyse des Politiques Publiques : mise à l'agenda et formulation ● Analyse des Politiques Publiques : mise en œuvre et évaluation ● Introduction à la sous-discipline des relations internationales

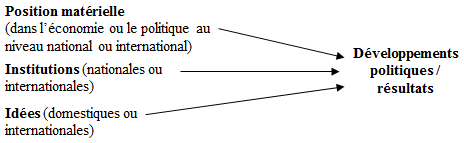

Le débat des trois "I" : intérêts, institutions et idées, est un concept central en sciences sociales, en particulier en économie politique internationale et en science politique. Ces trois facteurs sont souvent utilisés pour expliquer pourquoi les acteurs politiques agissent comme ils le font.

Dans le débat des trois "I" : intérêts, institutions, et idées, les intérêts sont souvent vus comme le moteur principal de l'action politique. Que ce soit des individus, des groupes, ou des pays, les acteurs politiques sont supposés agir de manière à maximiser leurs propres intérêts. Cela peut prendre diverses formes : recherche de pouvoir, de richesse, ou de sécurité. L'identification de ces intérêts est souvent un élément clé de l'analyse politique.

Le deuxième "I" représente les institutions, qui sont les règles du jeu dans une société. Plus formellement, ce sont les contraintes humaines qui façonnent les interactions humaines. Elles peuvent être formelles, comme les lois ou les règlements, ou informelles, comme les normes sociales ou les traditions. Les institutions ont une influence majeure sur le comportement des acteurs politiques. Elles définissent ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, et structurent les incitations auxquelles les acteurs sont confrontés.

Enfin, le dernier "I" est pour les idées, ces croyances, valeurs, perceptions et mentalités qui façonnent la façon dont les acteurs voient le monde et définissent leurs intérêts. Les idées peuvent être des convictions profondément enracinées sur ce qui est juste et ce qui est injuste, des visions du monde ou des idéologies, ou des perceptions plus pragmatiques de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Les idées ont le pouvoir d'influencer les actions politiques en façonnant l'interprétation des faits, en guidant la définition des problèmes et en proposant des solutions possibles.

Le débat autour de ces trois "I" tourne souvent autour de la question de savoir lequel est le plus important. Certains théoriciens insistent sur les intérêts comme le moteur principal de l'action politique, tandis que d'autres privilégient les institutions ou les idées. En réalité, ces trois facteurs sont souvent interdépendants et peuvent se renforcer mutuellement. Les institutions peuvent influencer la définition des intérêts, tandis que les idées peuvent jouer un rôle clé dans la création et la modification des institutions.

Introduction aux enjeux du débat des trois « I »

Le débat des trois « I » est un débat qui se situe à deux niveaux :

- Niveau métathéorique des relations entre paradigmes : Ici, le débat porte sur la manière dont les trois "I" s'articulent au sein des différents paradigmes théoriques. Par exemple, en économie politique internationale, différents paradigmes tels que le réalisme, le libéralisme, le constructivisme, etc., accordent des poids différents aux intérêts, aux institutions et aux idées. Le réalisme met plus l'accent sur les intérêts (en particulier la sécurité et le pouvoir), tandis que le libéralisme met plus l'accent sur les institutions et le constructivisme sur les idées.

- Niveau intra-paradigmatique des relations entre intérêts, institutions et idées : À ce niveau, le débat concerne la manière dont les intérêts, les institutions et les idées interagissent au sein d'un paradigme particulier. Par exemple, au sein du paradigme libéral, comment les institutions façonnent-elles les intérêts ? Comment les idées influencent-elles les institutions ? Comment les intérêts et les institutions ensemble peuvent-ils façonner les idées ?

Dans les deux cas, l'objectif est de mieux comprendre comment ces trois "I" interagissent et influencent le comportement politique. Cela peut aider à expliquer la variété des comportements politiques que nous observons dans le monde réel, ainsi qu'à prévoir les comportements futurs.

Le débat des trois « I » est un débat entre différentes théories de portée limitée, qui se concentrent sur l'importance relative des intérêts, des institutions et des idées dans l'analyse des phénomènes politiques :

- Les théories axées sur les intérêts postulent généralement que les acteurs politiques, qu'il s'agisse de personnes, de groupes ou de nations, agissent principalement pour maximiser leurs propres intérêts. Ces intérêts peuvent être économiques, sécuritaires ou liés au pouvoir. Des écoles de pensée comme le réalisme en relations internationales sont souvent associées à cette perspective.

- Les théories institutionnalistes mettent l'accent sur le rôle des institutions, définies comme des règles formelles ou informelles qui structurent le comportement politique. Les institutions peuvent façonner les intérêts et le comportement des acteurs en définissant les incitations, les coûts et les bénéfices de différentes actions. L'institutionnalisme néo-libéral est un exemple d'école de pensée qui met l'accent sur le rôle des institutions.

- Les théories axées sur les idées soulignent l'importance des croyances, des valeurs et des perceptions dans le façonnement du comportement politique. Ces théories postulent que les idées peuvent définir les intérêts et influencer les institutions. Elles peuvent façonner la façon dont les acteurs perçoivent leur environnement, définissent leurs problèmes et élaborent leurs stratégies. Le constructivisme est une école de pensée qui met souvent l'accent sur le rôle des idées.

Chacune de ces approches a ses forces et ses faiblesses, et aucun de ces trois "I" n'est suffisant à lui seul pour expliquer tous les phénomènes politiques. Souvent, une analyse efficace nécessite de prendre en compte les trois : les intérêts, les institutions et les idées.

Comprendre l'objectif des trois "I"

Le débat autour des trois "I" - intérêts, institutions et idées - est d'une importance cruciale dans la recherche contemporaine en sciences sociales et politiques. En particulier, il joue un rôle prépondérant dans les théories de portée moyenne, qui visent à expliquer un ensemble spécifique de phénomènes plutôt qu'à fournir une théorie globale de tout le système politique ou social.

Ces théories de portée moyenne cherchent souvent à comprendre les facteurs explicatifs ou les causes derrière un phénomène particulier. En faisant cela, elles peuvent généralement classer ces facteurs explicatifs dans l'une des trois catégories : intérêts, institutions ou idées.

- Les explications axées sur les intérêts cherchent à comprendre comment les acteurs politiques poursuivent leurs propres intérêts - qu'il s'agisse de pouvoir, de richesse, de sécurité ou d'autres objectifs - et comment ces intérêts influencent leur comportement.

- Les explications institutionnelles examinent comment les institutions - qu'elles soient formelles, comme les lois et les règlements, ou informelles, comme les normes et les traditions - façonnent le comportement des acteurs en structurant les incitations et les coûts des différentes actions.

- Les explications axées sur les idées se concentrent sur l'influence des croyances, des valeurs et des perceptions sur le comportement politique. Elles cherchent à comprendre comment les idées définissent les intérêts, façonnent les institutions et influencent les interprétations des acteurs de leur environnement.

La capacité à classer les facteurs explicatifs dans ces catégories aide les chercheurs à organiser leur pensée, à développer des théories et à établir des comparaisons entre différentes situations. Cependant, il est important de reconnaître que ces catégories sont souvent liées et s'influencent mutuellement, et qu'une explication complète d'un phénomène donné peut nécessiter de prendre en compte les intérêts, les institutions et les idées.

L'influence du paradigme positiviste sur le débat

Le débat entre intérêts, institutions et idées est au cœur de l'approche positiviste en science politique et en sciences sociales en général. Le positivisme est une approche philosophique qui insiste sur l'importance de la recherche empirique et de la méthodologie scientifique. Il cherche à identifier les causes et les effets et à établir des lois universelles basées sur l'observation objective.

Dans le contexte de ce débat, le positivisme cherche à identifier comment les intérêts, les institutions et les idées causent ou influencent le comportement politique.

- Les chercheurs qui mettent l'accent sur les intérêts chercheront à identifier comment les intérêts individuels ou collectifs déterminent le comportement politique. Ils pourraient, par exemple, chercher à prouver que les États agissent en fonction de leurs intérêts économiques ou sécuritaires.

- Ceux qui se concentrent sur les institutions chercheront à démontrer comment les règles formelles ou informelles structurent le comportement et les résultats politiques. Ils pourraient, par exemple, chercher à démontrer comment les institutions démocratiques influencent la prise de décision politique.

- Enfin, ceux qui privilégient les idées chercheront à montrer comment les croyances, les valeurs et les perceptions influencent le comportement politique. Ils pourraient chercher à démontrer, par exemple, comment les idéologies politiques influencent les politiques gouvernementales.

Les approches basées sur les intérêts, les institutions, et les idées ont des façons différentes de considérer et d'expliquer un même phénomène politique. Ces différentes approches donnent des poids différents aux intérêts, aux institutions, et aux idées dans leurs analyses. Toutefois, de nombreux chercheurs reconnaissent que ces trois facteurs sont souvent interconnectés et qu'une compréhension complète des phénomènes politiques nécessite de prendre en compte les trois.

Décryptage de la dynamique du débat

L'essence du débat autour des trois "I" - intérêts, institutions et idées - réside dans la question de savoir lequel de ces éléments a le plus grand impact ou l'influence la plus significative dans l'explication d'un phénomène spécifique. Ce débat se manifeste souvent comme suit:

- Intérêts : Les tenants de cette perspective soutiennent que les intérêts individuels ou collectifs sont les principaux moteurs de l'action politique. Selon cette vue, les institutions et les idées sont souvent façonnées par et subordonnées à ces intérêts.

- Institutions : Ceux qui privilégient les institutions soutiennent que les règles et les structures, qu'elles soient formelles ou informelles, ont le plus grand impact sur le comportement politique. Dans cette perspective, les institutions façonnent les intérêts et les idées, en définissant les incitations et en structurant les choix politiques.

- Idées : Les tenants de cette vue soutiennent que les croyances, les valeurs et les idéologies sont le principal moteur du comportement politique. Selon cette perspective, les idées définissent les intérêts et façonnent les institutions.

Cependant, il est important de noter que ce débat n'est pas toujours une question de "soit/ou". De nombreux chercheurs reconnaissent que les intérêts, les institutions et les idées sont souvent interconnectés et peuvent se renforcer mutuellement. Par conséquent, une explication complète d'un phénomène politique spécifique peut nécessiter de prendre en compte ces trois éléments. C'est un débat continu, et la réponse peut varier en fonction du contexte spécifique et du phénomène que l'on cherche à expliquer.

Analyse des trois "I" : Intérêts, Institutions et Idées

Le débat autour des trois "I" - intérêts, institutions et idées - met en évidence la complexité et l'entrelacement de ces facteurs dans l'analyse des phénomènes politiques et sociaux. Il est souvent difficile d'isoler les effets indépendants des intérêts, des institutions et des idées, car ces facteurs peuvent souvent interagir et se renforcer mutuellement. Par exemple, les idées peuvent influencer les intérêts, qui à leur tour peuvent conduire à la création ou à la modification des institutions. Cependant, cette tâche n'est pas impossible. Avec une analyse soignée et une méthodologie rigoureuse, les chercheurs peuvent souvent distinguer les effets de ces différents facteurs et comprendre leur rôle relatif dans la détermination d'un phénomène spécifique. Cette tâche peut impliquer une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives, d'études de cas et d'approches comparatives, ainsi que l'application de théories de portée moyenne qui cherchent à expliquer un ensemble spécifique de phénomènes. Il est également important de souligner que, même si le débat sur les trois "I" est une question d'importance académique, il a aussi des implications pratiques. Une meilleure compréhension de l'importance relative des intérêts, des institutions et des idées peut aider les décideurs politiques à élaborer des stratégies plus efficaces et à prévoir les conséquences de leurs actions.

Cette perspective d'explication causale, qui se concentre sur les trois "I" - intérêts, institutions et idées - est essentielle pour comprendre le fonctionnement du monde et identifier des pistes pour le changer.

- Analyser les intérêts permet de comprendre les motivations des acteurs. Cela peut nous aider à prédire leurs actions, à comprendre pourquoi certaines politiques sont adoptées tandis que d'autres ne le sont pas, et à identifier des points de pression où des changements peuvent être effectués.

- Les institutions, qu'elles soient formelles (comme les lois ou les organisations) ou informelles (comme les normes sociales), structurent notre monde et influencent le comportement des acteurs. Comprendre les institutions peut nous aider à identifier comment elles favorisent ou entravent certains comportements et résultats, et à quel endroit des réformes pourraient être nécessaires.

- Les idées, enfin, façonnent notre compréhension du monde et influencent nos intérêts et nos institutions. Elles déterminent ce que nous considérons comme possible, souhaitable et juste. Comprendre les idées dominantes dans une société peut nous aider à voir comment elles influencent le statu quo, et comment de nouvelles idées peuvent être introduites pour engendrer le changement.

En isolant et en analysant ces trois facteurs, nous pouvons non seulement mieux comprendre pourquoi le monde est comme il est, mais aussi identifier des stratégies pour le changer. Cela peut nous aider à identifier les leviers à actionner pour influencer la politique et les décisions, pour améliorer le bien-être des personnes et pour rendre le monde plus juste et plus durable.

Pertinence des différentes approches

La pertinence et l'efficacité explicative des trois "I" - intérêts, institutions et idées - peuvent varier en fonction de l'objet spécifique de l'analyse et du type de question que l'on pose.

- Intérêts : Si on cherche à expliquer des changements dans la politique ou la stratégie d'un acteur - qu'il s'agisse d'un individu, d'une organisation ou d'un État - une approche basée sur les intérêts peut être particulièrement utile. En identifiant comment les intérêts de cet acteur ont évolué, on peut souvent expliquer pourquoi sa politique ou sa stratégie a changé.

- Institutions : Si, en revanche, on cherche à expliquer la continuité ou l'inertie dans la politique ou la structure d'une société, une approche institutionnelle peut être plus pertinente. Les institutions ont tendance à être stables et à résister au changement, et elles peuvent souvent aider à expliquer pourquoi certaines structures ou politiques perdurent malgré les changements dans l'environnement ou les intérêts des acteurs.

- Idées : Enfin, si on cherche à expliquer des changements radicaux ou des révolutions, une approche basée sur les idées peut être la plus appropriée. Les idées peuvent changer rapidement et radicalement, et elles peuvent conduire à des changements profonds dans les intérêts et les institutions.

Ces trois approches ne sont pas mutuellement exclusives. Dans de nombreux cas, une explication complète d'un phénomène peut nécessiter de prendre en compte les intérêts, les institutions et les idées. De plus, ces facteurs peuvent interagir de manière complexe : par exemple, les changements dans les idées peuvent conduire à des changements dans les intérêts, qui à leur tour peuvent conduire à des changements dans les institutions. Par conséquent, une approche intégrée et multi-facettes peut souvent être la plus fructueuse.

L'Institutionnalisme : Expliquer l'inertie constitutionnelle

L'approche institutionnaliste est souvent utilisée pour expliquer l'inertie constitutionnelle. Les institutions, par leur nature, sont conçues pour être stables et résistantes au changement. Elles établissent des règles et des normes qui structurent le comportement et les attentes, et ces règles et normes peuvent être difficiles à changer une fois qu'elles sont établies. C'est particulièrement vrai pour les constitutions, qui sont souvent conçues pour être particulièrement résistantes au changement afin de fournir un cadre stable pour le gouvernement et la loi. Cependant,les intérêts peuvent aussi jouer un rôle dans le changement institutionnel. Les acteurs peuvent chercher à changer les institutions pour mieux servir leurs intérêts, et les changements dans les relations de pouvoir peuvent conduire à des changements dans les institutions. Cette dynamique peut être particulièrement évidente dans les situations de conflit ou de lutte pour le pouvoir, où les acteurs peuvent chercher à modifier les règles du jeu pour leur propre avantage. Les idées peuvent jouer un rôle dans ces dynamiques. Les idées sur ce qui est juste, ce qui est possible et ce qui est souhaitable peuvent influencer à la fois les intérêts et les institutions. Par exemple, des idées nouvelles ou radicales peuvent remettre en question l'ordre institutionnel existant et conduire à des revendications pour le changement.

Ainsi, bien que l'institutionnalisme puisse être particulièrement utile pour expliquer l'inertie constitutionnelle, et que l'approche basée sur les intérêts puisse être particulièrement utile pour expliquer les changements dans les institutions, une analyse complète de ces phénomènes doit probablement prendre en compte les intérêts, les institutions et les idées.

Le rôle des Idées et des idéologies en périodes d'incertitude

L'approche basée sur les idées peut être particulièrement éclairante pour expliquer les choix politiques faits durant des périodes d'incertitude ou suite à des crises. Lors de ces moments de bouleversements, les anciennes hypothèses et idées peuvent être remises en question, créant un espace pour l'émergence de nouvelles idées. Ces nouvelles idées peuvent remodeler les perceptions des intérêts et ouvrir la voie à de nouvelles politiques ou institutions. Par exemple, après une crise économique, de nouvelles idées sur la régulation économique, le rôle de l'État, ou la distribution de la richesse peuvent émerger, conduisant à des changements significatifs dans la politique économique. De même, suite à une crise sociale ou politique, de nouvelles idées sur la justice sociale, la gouvernance ou les droits de l'homme peuvent remettre en question les intérêts établis et provoquer des changements institutionnels.

Il est également important de noter que les idées ne se propagent pas de manière automatique ou inévitable, mais sont souvent promues activement par des acteurs politiques, des mouvements sociaux ou d'autres groupes qui cherchent à façonner l'agenda politique. Par conséquent, l'étude de la diffusion des idées peut également impliquer l'examen des luttes de pouvoir et des dynamiques institutionnelles. En somme, l'approche par les idées offre une perspective précieuse pour comprendre comment les crises peuvent conduire à des changements politiques et institutionnels, et comment les acteurs peuvent naviguer dans ces moments d'incertitude.

Lorsqu'une société est confrontée à la tâche de redéfinir son contrat social, les idées jouent un rôle crucial. C'est une période de flux où les valeurs, les normes et les croyances peuvent être reconfigurées, ouvrant la voie à de nouvelles directions pour la politique et la gouvernance.

- L'effet de persuasion : Au cours de cette période, la persuasion peut être un outil clé pour influencer la direction du changement. Cela peut impliquer la promotion de nouvelles idées ou la reformulation d'idées existantes de manière à rallier le soutien à une nouvelle vision du contrat social. Les acteurs politiques, les mouvements sociaux, les penseurs et d'autres influenceurs peuvent tous jouer un rôle dans ce processus de persuasion.

- L'influence du passé historique : L'histoire d'une société façonne ses valeurs, ses institutions et ses idées, et continue d'exercer une influence même pendant les périodes de changement. Les expériences passées peuvent influencer les perceptions du possible et du souhaitable, et peuvent fournir des leçons ou des avertissements pour l'avenir. Dans certains cas, une période de changement social peut être une occasion de remettre en question ou de réévaluer l'héritage historique d'une société.

- Les analogies historiques : Les analogies historiques peuvent également jouer un rôle important en fournissant des cadres pour comprendre le présent et envisager l'avenir. Les acteurs peuvent s'appuyer sur des exemples historiques pour illustrer leurs arguments, pour justifier leurs propositions de changement, ou pour avertir contre les dangers potentiels. Cependant, il est important de noter que les analogies historiques peuvent être utilisées de manière sélective ou simplifiée pour soutenir des points de vue particuliers, et donc leur utilisation doit être examinée avec discernement.

Redéfinir le contrat social d'une société est une entreprise complexe qui implique de naviguer dans une mer d'idées changeantes, d'intérêts en compétition et de structures institutionnelles. Il s'agit d'un processus à la fois influencé par et influençant les idées, les intérêts et les institutions de la société.

Dans les moments d'incertitude majeure, les idées et les idéologies ont un pouvoir explicatif immense. Elles fournissent un cadre d'interprétation pour comprendre le monde, orientent les réponses aux défis et aident à naviguer dans l'inconnu. Voici comment elles peuvent influencer les comportements et les décisions :

- Fournir des explications : Les idées et idéologies aident à donner un sens aux événements et aux situations complexes. Elles offrent un cadre à travers lequel les gens peuvent comprendre et interpréter le monde, ce qui peut être particulièrement précieux en temps d'incertitude.

- Orienter les réponses : Les idées et idéologies façonnent les préférences et les réponses aux défis. Elles déterminent ce que nous considérons comme des solutions acceptables ou souhaitables, et orientent donc nos actions.

- Créer un sentiment de stabilité : En offrant une interprétation cohérente du monde, les idées et idéologies peuvent également aider à créer un sentiment de stabilité et de continuité face à l'incertitude.

- Influencer le changement social et politique : Enfin, les idées et idéologies peuvent jouer un rôle dans l'orientation du changement social et politique. Elles peuvent encourager les réformes, inspirer les mouvements de protestation, ou soutenir le statu quo.

Ainsi, en période d'incertitude, l'analyse des idées et des idéologies peut offrir des insights précieux pour comprendre la dynamique sociale et politique. C'est un domaine où la recherche en sciences sociales, notamment en sociologie et en science politique, peut apporter des contributions importantes.

Annexes

- PALIER Bruno, SUREL Yves, « Les « trois I » et l'analyse de l'État en action », Revue française de science politique, 2005/1 (Vol. 55), p. 7-32. DOI : 10.3917/rfsp.551.0007. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2005-1-page-7.htm