Die Große Depression und der New Deal: 1929 - 1940

Nach einem Kurs von Aline Helg[1][2][3][4][5][6][7]

Amerika am Vorabend der Unabhängigkeit ● Die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten ● Die Verfassung der USA und die Gesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts ● Die haitianische Revolution und ihre Auswirkungen auf den amerikanischen Kontinent ● Die Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten ● Lateinamerika um 1850: Gesellschaft, Wirtschaft, Politik ● Der Norden und der Süden der Vereinigten Staaten um 1850: Einwanderung und Sklaverei ● Der Amerikanische Bürgerkrieg und der Wiederaufbau: 1861 - 1877 ● Der (Wieder-)Vereinigten Staaten: 1877 - 1900 ● Regime der Ordnung und des Fortschritts in Lateinamerika: 1875 - 1910 ● Die mexikanische Revolution: 1910 - 1940 ● Die amerikanische Gesellschaft in den 1920er Jahren ● Die Große Depression und der New Deal: 1929 - 1940 ● Von der Politik des großen Knüppels zur Politik der guten Nachbarschaft ● Staatsstreiche und lateinamerikanische Populismen ● Die Vereinigten Staaten und der Zweite Weltkrieg ● Lateinamerika während des Zweiten Weltkriegs ● Die US-Nachkriegsgesellschaft: Kalter Krieg und die Gesellschaft des Überflusses ● Der Kalte Krieg in Lateinamerika und die kubanische Revolution

Die 1920er Jahre, die von Wohlstand glänzten und von einem sorglosen Optimismus eingelullt waren, werden oft als die "Goldenen Zwanziger" bezeichnet. Diese Zeit veranschaulicht ein blühendes Amerika, in dem Überfluss und Erfolg die Norm zu sein schienen. Diese Ära des Überflusses und der Euphorie wurde jedoch mit dem Börsenkrach im Oktober 1929 abrupt beendet und öffnete der unheimlichen Großen Depression die Tür. Diese verheerendste Wirtschaftskatastrophe in der amerikanischen Geschichte verwandelte ein einst wohlhabendes Land in eine Nation, die von Massenarbeitslosigkeit, weit verbreiteter Armut und finanzieller Instabilität erschüttert wurde.

Die Große Depression erschütterte nicht nur die Wirtschaft, sondern trampelte auch auf der Seele und dem Geist des amerikanischen Volkes herum. Millionen verloren nicht nur ihre Arbeitsplätze, sondern auch ihren Glauben an eine blühende Zukunft. Unternehmen und Banken gingen bankrott und hinterließen eine Spur der Verwüstung und Hilflosigkeit. Landwirte, das Rückgrat der Wirtschaft, wurden ihres Landes beraubt, was das Gefühl der Verzweiflung noch verstärkte.

Die Krise hat Zweifel und Unsicherheit in den Köpfen der Amerikaner gesät, die einst optimistisch waren und auf ihre wohlhabende Nation vertrauten. Ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Wirtschaftssystem und der Regierung keimte auf und veränderte die nationale Psyche radikal. Doch in diesem Abgrund der Verzweiflung tauchte die innovative Politik des New Deal von Franklin D. Roosevelt wie ein Lichtstrahl auf. Kühne Reformen und eine Regierung, die nun stärker in die Wirtschaft eingebunden war, leiteten einen Heilungsprozess ein und legten ein neues Fundament für eine allmähliche Erholung.

Die Große Depression hat nicht nur die amerikanische Politik neu konfiguriert und den Machtwechsel von den Republikanern zu den Demokraten katalysiert, sondern auch eine tiefgreifende Überprüfung des Verhältnisses zwischen Bürger und Staat angeregt. Die Demokratische Partei, die früher mit dem Süden und katholischen Einwanderern in Verbindung gebracht wurde, wurde zum Vorkämpfer der Arbeiter- und Mittelschicht, die am stärksten von der Krise betroffen war. Die politische Landschaft der USA wurde neu definiert, und mit ihr entstand eine Ära der Erneuerung und des sozialen Wandels.

Diese monumentale Umwälzung führte zu einem Aufblühen sozialer Bewegungen, einer Neubewertung kultureller Werte und einer Neudefinition der nationalen Identität. Die Große Depression hinterließ eine unauslöschliche Narbe in der amerikanischen Geschichte, eine düstere Erinnerung an die Verwundbarkeit des Menschen gegenüber den unberechenbaren Kräften der Wirtschaft. Sie veranschaulichte jedoch auch die Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft der Nation und unterstrich die unbestreitbare Fähigkeit Amerikas, sich inmitten der verheerendsten Prüfungen neu zu erfinden.

Die Ursachen des Börsencrashs von 1929

Der Börsenkrach von 1929 war nicht einfach das Ergebnis einer wirtschaftlichen Instabilität in Europa oder der Unfähigkeit der europäischen Nationen, die Kredite zurückzuzahlen, die sie nach dem Ersten Weltkrieg bei den amerikanischen Banken aufgenommen hatten. Er war vielmehr die Folge eines Zusammenspiels wirtschaftlicher, finanzieller und politischer Faktoren, die alle zu einem Zusammenbruch von verheerendem Ausmaß beitrugen. Ungezügelte Börsenspekulationen waren in den 1920er Jahren an der Tagesordnung. Ein unrealistischer Optimismus verleitete viele Anleger dazu, riesige Geldsummen in den Aktienmarkt zu investieren, oft auf Kredit. Dies führte zu einer künstlichen Inflation der Aktienkurse und zur Bildung einer anfälligen Finanzblase. Margin Buying oder die übermäßige Nutzung von Krediten zum Kauf von Aktien verschlimmerte die Situation. Als das Vertrauen zusammenbrach, waren viele Anleger nicht mehr in der Lage, ihre Kredite zurückzuzahlen, wodurch sich die Krise noch verschärfte. Das Fehlen einer soliden Finanzregulierung ermöglichte riskante und unethische Praktiken, wodurch der Aktienmarkt und die Banken instabil wurden. Darüber hinaus verstärkten Panik und übereilte Verkäufe den Zusammenbruch des Marktes. Ein noch nie dagewesenes Volumen an Aktienverkäufen beschleunigte einen rasanten Preisverfall. Abgesehen von der Dynamik des Aktienmarktes litt die US-Wirtschaft unter tiefgreifenden Problemen. Wohlstandsunterschiede, Überproduktion in Industrie und Landwirtschaft und ein Rückgang des Konsums trugen alle zu einer schwachen wirtschaftlichen Basis bei. Nachdem die Banken massiv in den Aktienmarkt investiert oder Anlegern Geld für den Kauf von Aktien geliehen hatten, wurden sie hart getroffen, als der Wert der Aktien fiel. Ihr Bankrott verschärfte die Vertrauenskrise und schränkte den Zugang zu Krediten weiter ein. Die Instabilität in Europa und die Unfähigkeit der europäischen Länder, ihre Schulden zurückzuzahlen, spielten ebenfalls eine Rolle in der Krise. Die Verflechtung der Weltwirtschaft hat eine nationale Krise in eine internationale Katastrophe verwandelt. Diese Faktoren liefen zusammen und schufen ein Umfeld, in dem ein wirtschaftlicher Zusammenbruch großen Ausmaßes unvermeidlich war. Diese giftige Mischung aus unregulierter Spekulation, billigen Krediten, zugrunde liegender wirtschaftlicher Instabilität und Panik beim Verkauf von Aktien wurde durch die internationale wirtschaftliche Instabilität noch verschärft. Dies verdeutlichte die dringende Notwendigkeit einer stärkeren Regulierung und Überwachung des Aktienmarkts und des Bankensystems und führte in den folgenden Jahren zu substanziellen Reformen, um eine Wiederholung solcher Katastrophen zu verhindern.

Diese Dichotomie zwischen internationalen und inländischen Faktoren, die zum Börsencrash von 1929 führten, steht im Mittelpunkt der Debatten über die Ursprünge der Großen Depression. Die internationalen wirtschaftlichen Spannungen, insbesondere die europäische Verschuldung, können nicht vernachlässigt werden. Eine genaue Inspektion zeigt jedoch, dass auch grundlegende wirtschaftliche Dynamiken in den USA eine kritische Rolle spielten. Die zweite industrielle Revolution, die durch einen enormen technologischen Aufschwung und eine industrielle Expansion gekennzeichnet war, sorgte in den "Roaring Twenties" für ein Gefühl der wirtschaftlichen Unbesiegbarkeit und scheinbaren Wohlstand. In dieser Zeit entstanden neue Industrien, die Produktivität stieg und es herrschte eine allgemeine Finanzeuphorie. Hinter diesem wirtschaftlichen Aufschwung verbarg sich jedoch eine verwundbare Finanzlandschaft, die von exzessiven Spekulationspraktiken und einer gefährlichen Anhäufung von Schulden untergraben wurde. Der Wohlstand der 1920er Jahre war nicht so solide, wie er schien. Er wurde zum Teil durch die leichte Verfügbarkeit von Krediten und hemmungslose Börsenspekulationen genährt. Viele Anleger, die von Enthusiasmus und Optimismus geblendet waren, ignorierten die Risiken, die mit einem mit spekulativem Kapital gesättigten Markt einhergehen. Die Euphorie verschleierte die zugrunde liegende wirtschaftliche Schwäche und förderte einen unhaltbaren Optimismus. Der scharfe Absturz kam, als die wirtschaftliche Realität die Spekulation einholte. Die Anleger wurden sich der latenten Instabilität und finanziellen Unsicherheit bewusst. Der darauffolgende Börsenkollaps war unvermeidlich, nicht wegen des Drucks von außen, sondern vielmehr wegen der ungelösten inneren Mängel der US-Wirtschaft. In diesem Zusammenhang waren die europäischen Schulden und die internationale Instabilität nur verschärfende Faktoren und nicht die eigentlichen Ursachen der Krise. Die eigentliche Grundlage des amerikanischen Wohlstands war instabil und wurde durch unvorsichtige Finanzpraktiken und das Fehlen einer angemessenen Regulierung ausgehöhlt. Die darauf folgende Große Depression war nicht nur eine brutale Marktkorrektur, sondern auch ein böses Erwachen für eine Nation, die sich zu lange in wirtschaftlicher Selbstgefälligkeit gewiegt hatte. Sie markierte die zwingende Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen Innovation, Wachstum und finanzieller Vorsicht und legte damit den Grundstein für eine neue Wirtschaftsordnung in den USA.

Dieser durch Verschuldung und ungezügelten Optimismus angetriebene Investitionsrausch war ein Schlüsselelement, das den Börsencrash von 1929 beschleunigte. Die Marktdynamik zu dieser Zeit war durch eine kollektive Euphorie gekennzeichnet, bei der die Vorsicht in den Hintergrund trat und durch ein blindes Vertrauen in einen immerwährenden wirtschaftlichen Aufstieg ersetzt wurde. Die Vorstellung, dass der Markt auf unbestimmte Zeit steigen könnte, war in den Köpfen vieler Anleger verwurzelt. Ihre Anlagestrategie, der es oft an Vorsicht mangelte, war stark auf den Kauf von Aktien auf Margin ausgerichtet. Dieser spekulative Ansatz war zwar kurzfristig lukrativ, aber von Natur aus anfällig und machte die Wirtschaft extrem anfällig für Marktschwankungen. Die Aktienkurse hatten stratosphärische Höhen erreicht, die nicht durch solide wirtschaftliche Fundamentaldaten, sondern durch hemmungslose Spekulation angetrieben wurden. Diese Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen und dem wahrgenommenen Wert von Aktien hatte eine unhaltbare Finanzblase geschaffen. Jede Blase, egal wie groß sie ist, ist dazu bestimmt, früher oder später zu platzen. Das war bei der Blase von 1929 nicht anders. Als die Realität wieder Einzug hielt und das Vertrauen der Anleger zusammenbrach, stürzte der Aktienmarkt ins Chaos. Die Anleger, einschließlich derjenigen, die auf Margin gekauft hatten und bereits tief verschuldet waren, überstürzten sich mit Verkäufen und verursachten eine schnelle und erbarmungslose Abwärtsspirale bei den Aktienkursen. Der massive Ansturm, sich von Aktien zu trennen, verschärfte die Krise und verwandelte eine vielleicht unvermeidliche Marktkorrektur in eine wirtschaftliche Katastrophe von erstaunlichem Ausmaß. Die Folgen waren weit über die Wall Street hinaus spürbar und infiltrierten jeden Winkel und jede Ecke der amerikanischen und globalen Wirtschaft. Diese Finanzkatastrophe war nicht das Produkt eines einzelnen Faktors, sondern das Ergebnis einer giftigen Kombination aus unregulierter Spekulation, billigem Kredit und Selbstgefälligkeit - ein perfekter Sturm, der eine der dunkelsten Zeiten der modernen Wirtschaftsgeschichte auslöste. Die Lehre aus diesem Crash war klar: Ein Markt, der sich selbst überlassen wird, ohne umsichtige Regulierung und angemessene Aufsicht, ist anfällig für Exzesse, die für alle verheerende Folgen haben können.

Der kometenhafte Aufstieg der Automobilindustrie und der Haushaltsgeräte in den 1920er Jahren ist ein klassisches Beispiel für das zweischneidige Schwert des schnellen industriellen Wachstums. Obwohl diese Innovationen eine Ära des scheinbaren Wohlstands markierten, säten sie auch die Saat für die bevorstehende Wirtschaftskrise. Die Industrieproduktion hatte historische Höchststände erreicht, aber dieses Wachstum wurde nicht durch eine entsprechende Nachfrage gestützt. Die amerikanische Wirtschaftsmaschine mit ihren überlasteten Produktionskapazitäten begann zu knirschen und erzeugte einen Warenüberschuss, der die Kaufkraft der Verbraucher bei weitem überstieg. Das Gespenst der Überproduktion, bei dem die Fabriken in einem Tempo produzierten, das über den Verbrauch hinausging, erwies sich als beunruhigende Realität. Die florierende Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie wurde zum Opfer ihres eigenen Erfolgs. Der Binnenmarkt war gesättigt; jeder amerikanische Haushalt, der sich ein Auto oder ein neues Haushaltsgerät leisten konnte, besaß bereits ein solches. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage löste eine Kettenreaktion aus: Der Rückgang des Konsums führte zu einer Verringerung der Produktion, einem Anstieg der unverkauften Lagerbestände und geringeren Gewinnen für die Unternehmen. Diese wirtschaftliche Abschwächung war ein beunruhigendes Omen in einer ohnehin schon volatilen Finanzlandschaft. Der Aktienmarkt, der lange Zeit eine Quelle des Wohlstands gewesen war, war reif für eine Korrektur. Die Aktien waren überbewertet, ein Produkt der Spekulation und nicht des inneren Wertes der Unternehmen. Als das Vertrauen der Unternehmen schwankte, wurde ein Dominoeffekt ausgelöst. Die nervösen und unsicheren Anleger zogen ihr Kapital ab und stürzten den Markt in eine Abwärtsspirale. So war der Börsencrash von 1929 kein isoliertes Ereignis, sondern das Ergebnis einer Reihe miteinander verbundener Faktoren. Die industrielle Überproduktion, die Marktsättigung, die Überbewertung von Aktien und der Vertrauensverlust der Unternehmen liefen zusammen, um ein prekäres wirtschaftliches Umfeld zu schaffen. Als es zum Crash kam, war er nicht nur eine Finanzkorrektur, sondern auch eine brutale Neubewertung der Grundlagen, auf denen der Wohlstand der 1920er Jahre aufgebaut worden war. Vorsicht und Regulierung wurden zu Schlüsselbegriffen in den Diskussionen über die Wirtschaft und läuteten eine Ära ein, in der schnelles Wachstum durch die Erkenntnis seiner potenziellen Grenzen und der Gefahren des Übermaßes gedämpft werden sollte.

Der Boom der Verbraucherkredite war ein charakteristisches Merkmal der US-Wirtschaft der 1920er Jahre, einer Ära, die von einer schnellen, aber unvorsichtigen Expansion geprägt war. Die Bürger, die von dem Versprechen sofortigen Wohlstands angezogen wurden, verschuldeten sich, um einen Lebensstandard jenseits ihrer unmittelbaren Möglichkeiten zu genießen. Der leichte Zugang zu Krediten förderte nicht nur den Konsum, sondern führte auch zu einer Kultur der Verschuldung. Dieser leichte Zugang zu Krediten verdeckte jedoch tiefe Risse im wirtschaftlichen Fundament des Landes. Die Ausgaben der Verbraucher waren zwar hoch, wurden aber durch die Verschuldung künstlich aufgebläht. Einzelpersonen und Familien, die durch den scheinbaren Überfluss und den leichten Zugang zu Krediten verführt wurden, häuften hohe Schulden an. Diese Dynamik schuf eine Wirtschaft, die zwar oberflächlich betrachtet scheinbar wohlhabend, aber von Natur aus anfällig war, wobei die Stabilität von der Fähigkeit der Verbraucher abhing, ihre Schulden zu verwalten und zurückzuzahlen. Als der Optimismus der Roaring Twenties der Realität einer schrumpfenden Wirtschaft wich, wurde die Anfälligkeit dieses expansiven Kreditsystems offensichtlich. Die Verbraucher, die bereits hoch verschuldet waren und sich nun mit unsicheren Wirtschaftsaussichten konfrontiert sahen, schränkten ihre Ausgaben ein. Da sie nicht in der Lage waren, ihre Schulden zurückzuzahlen, entstand ein Teufelskreis aus Zahlungsausfällen und Konsumrezession, der den wirtschaftlichen Abschwung noch verschärfte. Dieser abrupte Umschwung offenbarte die Unzulänglichkeit einer auf Verschuldung und Spekulation basierenden Wirtschaft. Der Zusammenbruch des Vertrauens und die Kreditklemme waren die Auslöser einer Krise, die nicht nur die USA, sondern auch die Weltwirtschaft überrollte. Einzelpersonen, Unternehmen und sogar Nationen waren in einer Spirale aus Schulden und Zahlungsausfällen gefangen und leiteten eine Ära der Rezession und Neuanpassung ein. Dieses Szenario verdeutlichte die Notwendigkeit eines vorsichtigen und durchdachten Kredit- und Schuldenmanagements. Die wirtschaftliche Euphorie, die durch billige Kredite und übermäßigen Konsum angeheizt wurde, erwies sich als unhaltbar. In der Asche der Großen Depression begann ein neuer Ansatz für Wirtschaft und Finanzen zu entstehen, einer, der die Gefahren erkannte, die einem unregulierten Wohlstand innewohnen, und nach einem nachhaltigeren Gleichgewicht zwischen Wachstum und finanzieller Stabilität suchte.

Das Niedrigzinsregime, das in den 1920er Jahren herrschte, spielte eine nicht unerhebliche Rolle bei der Gestaltung des Bodens für den Börsencrash von 1929. Ein verbesserter Zugang zu Krediten, der durch niedrige Zinssätze erleichtert wurde, ermutigte sowohl Verbraucher als auch Investoren, sich zu verschulden. In einem Klima, in dem billiges Geld leicht verfügbar war, wurde die finanzielle Vorsicht oft in den Hintergrund gedrängt und durch übertriebenen Enthusiasmus und Vertrauen in den Aufwärtskurs der Wirtschaft ersetzt. Das billige Geld heizte nicht nur den Konsum an, sondern verleitete auch zu intensiven Spekulationen auf dem Aktienmarkt. Mit leicht erhältlichen Krediten bewaffnet, strömten Investoren in einen bereits überbewerteten Markt und trieben die Aktienkurse weit über ihren inneren Wert hinaus. Diese Dynamik schuf ein überhitztes Finanzumfeld, in dem der reale Wert und die Spekulation gefährlich auseinanderklafften. Die Korrektur kam in Form einer Erhöhung der Zinssätze. Diese Erhöhung war zwar notwendig, um eine überhitzte Wirtschaft abzukühlen, wirkte aber wie ein Schock für Investoren und Kreditnehmer. Konfrontiert mit höheren Kreditkosten und einer wachsenden Schuldenlast, sahen sich viele gezwungen, ihre Positionen am Aktienmarkt aufzulösen. Dieser Ansturm führte zu einem massiven Ausverkauf und löste einen schnellen und unkontrollierten Rückgang der Aktienkurse aus. Die Umkehrung der Zinssätze offenbarte die Anfälligkeit einer Wirtschaft, die auf dem Treibsand billiger Kredite und Spekulationen aufgebaut war. Der Börsencrash von 1929 und die darauf folgende Große Depression waren dramatische Manifestationen der Grenzen und Gefahren eines unregulierten und übermäßig von Verschuldung abhängigen Wirtschaftswachstums. Die daraus gezogene Lehre war schmerzhaft, aber notwendig. In den Jahren nach der Krise wurde der umsichtigen Steuerung der Geld- und Zinspolitik mehr Aufmerksamkeit gewidmet und ihre zentrale Rolle bei der Stabilisierung der Wirtschaft und der Verhinderung spekulativer Exzesse, die zu wirtschaftlichen Katastrophen führen können, anerkannt. Die Katastrophe von 1929 veranlasste eine grundlegende Neubewertung der Grundsätze und Praktiken, die dem Wirtschaftsmanagement zugrunde liegen, und unterstrich die Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen den Erfordernissen des Wachstums und denen der finanziellen Stabilität und Sicherheit herzustellen.

Das Fehlen einer robusten Regulierung war eine entscheidende Schwäche, die die Schwere des Börsencrashs von 1929 noch verschärfte. Damals war der Aktienmarkt ein weitgehend unreguliertes Gebiet, eine Art finanzieller "Wilder Westen", in dem die staatliche Aufsicht und der Anlegerschutz minimal oder gar nicht vorhanden waren. Diese Lücke erleichterte ein Umfeld für hemmungslose Spekulation, Marktmanipulation und Insiderhandel. Der Mangel an Transparenz und Ethik bei Börsengeschäften führte zu einem höchst volatilen und unsicheren Markt. Ohne zuverlässige und genaue Informationen tappten die Anleger oft im Dunkeln und waren gezwungen, durch einen Markt zu navigieren, in dem asymmetrische Informationen und Manipulationen an der Tagesordnung waren. Das Vertrauen, ein wesentlicher Bestandteil jedes gesunden Finanzsystems, war erodiert und wurde durch Unsicherheit und Spekulation ersetzt. In diesem Umfeld breiteten sich Betrug und Insiderhandel aus und verschärften die Risiken für normale Anleger, die oftmals nicht gut genug ausgestattet waren, um die dem Markt innewohnenden Gefahren zu verstehen oder zu mildern. Ihre Anfälligkeit wurde durch den Mangel an regulatorischen Schutzmaßnahmen noch verschärft, sodass viele Anleger einem launischen und häufig manipulierten Markt ausgeliefert waren. Als es zum Crash kam, wurden diese strukturellen und regulatorischen Schwächen schlagartig deutlich. Die Anleger, die sich bereits mit einem abrupten Rückgang der Börsenwerte konfrontiert sahen, waren angesichts einer unzureichenden Regulierungs- und Schutzinfrastruktur hilflos. Die Katastrophe von 1929 war ein Weckruf für die Regierung und die Regulierungsbehörden. In ihrem Gefolge wurde eine Ära der Regulierungsreform eingeleitet, die durch die Einführung strengerer Aufsichtsmechanismen und eines besseren Anlegerschutzes gekennzeichnet war. Gesetze wie der Securities Act von 1933 und der Securities Exchange Act von 1934 in den USA legten den Grundstein für einen transparenteren, faireren und stabileren Aktienmarkt. Die harte Lektion des Börsencrashs offenbarte die entscheidende Bedeutung von Regulierung und Aufsicht für die Aufrechterhaltung der Integrität und Stabilität der Finanzmärkte. Er leitete einen tiefgreifenden Wandel in der Art und Weise ein, wie die Finanzmärkte wahrgenommen und verwaltet wurden, und markierte den Beginn einer Ära, in der Regulierung und Anlegerschutz zu zentralen Säulen der Finanzstabilität wurden.

Die wirtschaftliche Ungleichheit war am Vorabend des Börsencrashs von 1929 ein unterschwelliges, oft übersehenes schwaches Glied im Wirtschaftsgefüge der USA. Die wachsende Kluft zwischen den Reichen und der Arbeiterklasse war nicht nur eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch ein Faktor tiefgreifender wirtschaftlicher Verwundbarkeit. Im Aufruhr der 1920er Jahre herrschte eine Erzählung von Wohlstand und beispiellosem Wachstum vor. Dieser Wohlstand war jedoch nicht gleichmäßig verteilt. Während Reichtum und Luxus in den oberen Gesellschaftsschichten demonstrativ zur Schau gestellt wurden, lebte ein erheblicher Teil der amerikanischen Bevölkerung in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen. Die Arbeiterklasse war zwar für die Produktion und das industrielle Wachstum von grundlegender Bedeutung, profitierte aber nur marginal von dem erwirtschafteten Reichtum. Dieses Missverhältnis in der Verteilung des Wohlstands führte zu Spannungen und Rissen innerhalb der Wirtschaft. Der Konsum, ein lebenswichtiger Motor des Wirtschaftswachstums, wurde durch die unzureichenden Reallöhne der Mehrheit der Arbeitnehmer unterminiert. Ihre Fähigkeit, in vollem Umfang an der Konsumwirtschaft teilzunehmen, war begrenzt, wodurch eine Dynamik entstand, in der Überproduktion und Verschuldung zunehmend vorherrschend wurden. Vor diesem Hintergrund war das Vertrauen der Verbraucher fragil. Die Familien der Arbeiterklasse, die mit steigenden Lebenshaltungskosten und stagnierenden Löhnen konfrontiert waren, waren anfällig für wirtschaftliche Schocks. Als die Anzeichen einer bevorstehenden Rezession auftauchten, war ihre Fähigkeit, die Auswirkungen zu absorbieren und zu überwinden, begrenzt. Ihr Rückzug aus dem Konsum verschärfte den wirtschaftlichen Abschwung und verwandelte eine moderate Rezession in eine tiefe Depression. Die Aufdeckung der ungleichen Verteilung des Wohlstands hatte weitreichende Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Lücken in der Wohlstandsverteilung waren nicht einfach nur soziale Ungerechtigkeiten, sondern wirtschaftliche Verwerfungen, die die Boom-and-Bust-Zyklen verstärken konnten. Die Erkenntnis, dass wirtschaftliche Gerechtigkeit, Lohnstabilität und Arbeitnehmerschutz wichtig sind, wurde in den Jahren nach der Großen Depression zu einem zentralen Element der politischen und wirtschaftlichen Antworten und formte eine Ära der Reformen und des Aufschwungs.

Die Konzentration des Reichtums in den Händen einer kleinen Elite war nicht nur ein Faktor, der zum Börsencrash von 1929 beitrug, sondern verschärfte auch die Schwere der darauf folgenden Großen Depression. Ein Großteil des Reichtums der Nation befand sich im Besitz eines kleinen Teils der Bevölkerung, wodurch eine Disparität entstand, die die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft als Ganzes schwächte. In einer Wirtschaft, in der der Konsum ein zentraler Wachstumsmotor ist, ist die Fähigkeit der Massen, Waren und Dienstleistungen zu kaufen, von entscheidender Bedeutung. Die Stagnation der Reallöhne unter den Arbeitnehmern und der Mittelschicht hat ihre Kaufkraft geschmälert, was zu einem Nachfragerückgang geführt hat. Dieser Nachfragerückgang wirkte sich wiederum auf die Produktion aus. Unternehmen, die sich mit sinkenden Verkaufszahlen konfrontiert sahen, drosselten ihre Produktion und entließen Arbeitnehmer, wodurch ein Teufelskreis aus Arbeitslosigkeit und Konsumrückgang entstand. Die Arbeiterklasse und die Mittelschicht, die nicht über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügten, waren nicht in der Lage, als treibende Kraft hinter der wirtschaftlichen Erholung zu stehen. Die Fähigkeit der Unternehmen, zu investieren und zu expandieren, wurde ebenfalls durch die schrumpfende Marktnachfrage behindert. Die von den Reichsten angehäuften Gewinne und Dividenden reichten nicht aus, um die Wirtschaft anzukurbeln, da sie häufig nicht in Form von Konsum oder produktiven Investitionen in die Wirtschaft zurückflossen. Dies machte eine kritische Erkenntnis deutlich: Eine gerechte Verteilung des Wohlstands ist nicht nur eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Damit eine Wirtschaft gesund und widerstandsfähig ist, müssen die Gewinne aus dem Wachstum breit gestreut werden, um eine robuste Nachfrage zu gewährleisten und Produktion und Beschäftigung zu unterstützen. Die Reaktion auf die Große Depression, insbesondere durch die Politik des New Deal, spiegelte diese Erkenntnis wider. Es wurden Initiativen gestartet, um die Kaufkraft der Arbeitnehmer zu erhöhen, die Finanzmärkte zu regulieren und in die öffentliche Infrastruktur zu investieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Dies markierte den Übergang zu einer inklusiveren Vision von wirtschaftlichem Wohlstand, bei der die Verteilung von Wohlstand und Chancen als zentrale Säule der wirtschaftlichen Stabilität und des Wirtschaftswachstums angesehen wurde.

Die Große Depression führte zu einer deutlichen Neuausrichtung des wirtschafts- und sozialpolitischen Ansatzes der USA. Die wirtschaftliche Katastrophe enthüllte tiefe strukturelle Schwächen und Ungleichheiten, die bis dahin weitgehend ignoriert oder unterschätzt worden waren. Der Bedarf an proaktiven staatlichen Eingriffen zur Stabilisierung der Wirtschaft, zum Schutz der schwächsten Bürger und zum Abbau von Ungleichheiten wurde offensichtlich. Das Aufkommen des New Deal von Franklin D. Roosevelt markierte einen Wendepunkt in der amerikanischen Perspektive auf die Rolle der Regierung. Während die vorherrschende Ideologie vor der Großen Depression Laissez-faire und minimale Eingriffe der Regierung bevorzugte, stellte die Krise diesen Ansatz in Frage. Es war offensichtlich, dass es nicht ausreichte, sie allein dem Markt zu überlassen, um Stabilität, Wohlstand und Fairness zu gewährleisten. Der New Deal mit seiner dreifachen Strategie der Entlastung, Erholung und Reform war eine mehrdimensionale Antwort auf die Krise. Entlastung bedeutete direkte und sofortige Hilfe für Millionen von Amerikanern, die mit Armut, Arbeitslosigkeit und Hunger zu kämpfen hatten. Es handelte sich nicht nur um eine humanitäre Maßnahme, sondern auch um eine Strategie zur Wiederbelebung der Verbrauchernachfrage und zur Ankurbelung der Wirtschaft. Der Aufschwung konzentrierte sich auf die Revitalisierung von Schlüsselsektoren der Wirtschaft. Durch massive öffentliche Bauprojekte und andere Initiativen versuchte die Regierung, Arbeitsplätze zu schaffen, die Kaufkraft zu erhöhen und eine Aufwärtsspirale von Wachstum und Vertrauen in Gang zu setzen. Jeder Dollar, der für den Bau von Infrastruktur oder für Löhne ausgegeben wurde, schlug sich in der Wirtschaft nieder und förderte den Konsum und die Investitionen. Die Reform war jedoch vielleicht der nachhaltigste Aspekt des New Deal. Es ging darum, die Wirtschaft strukturell umzugestalten, um eine Wiederholung der Fehler, die zur Großen Depression geführt hatten, zu verhindern. Dazu gehörten strengere Vorschriften für den Finanzsektor, die Garantie von Bankeinlagen und eine Politik zur Verringerung der wirtschaftlichen Ungleichheit. So definierten die Große Depression und die Reaktion des New Deal den amerikanischen Gesellschafts- und Wirtschaftsvertrag neu. Sie machten deutlich, dass ein Gleichgewicht zwischen Marktfreiheit und staatlicher Intervention, Wirtschaftswachstum und Gerechtigkeit, individuellem Wohlstand und kollektiver Wohlfahrt hergestellt werden muss. Diese Transformation hat den Weg der amerikanischen Politik und Wirtschaft für die kommenden Jahrzehnte geprägt.

- GDP depression.png

Die allgemeine Entwicklung der Depression in den USA, wie sie sich im Pro-Kopf-BIP (durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen) in konstanten Dollars von 2000 widerspiegelt, sowie einige der wichtigsten Ereignisse in diesem Zeitraum.[8]

Die Diskrepanz zwischen dem Produktionswachstum und den stagnierenden Löhnen war einer der Schlüsselfaktoren, die die Schwere der Großen Depression noch verstärkten. Eine florierende Wirtschaft beruht nicht nur auf Innovation und Produktion, sondern auch auf einer soliden und nachhaltigen Nachfrage, was wiederum eine ausgewogene Einkommensverteilung voraussetzt. Hätte man in den 1920er Jahren besonderes Augenmerk auf eine gerechte Entlohnung der Arbeitnehmer gelegt und dafür gesorgt, dass sich Produktivitätssteigerungen in höheren Löhnen niederschlagen, wäre das Land möglicherweise besser darauf vorbereitet gewesen, einer Rezession zu widerstehen. Arbeitnehmer und Familien hätten mehr finanzielle Mittel gehabt, um ihre Ausgaben aufrechtzuerhalten, was die Auswirkungen einer wirtschaftlichen Schrumpfung hätte abfedern können. Mit anderen Worten: Eine Wirtschaft, deren Wohlstand breit gestreut ist, ist widerstandsfähiger. Sie kann wirtschaftliche Schocks besser abfedern als eine, in der sich der Wohlstand in den Händen einiger weniger konzentriert. Die Verbrauchernachfrage, die durch existenzsichernde Löhne und eine gerechte Einkommensverteilung angeheizt wird, kann Unternehmen und Beschäftigung in schwierigen Zeiten stützen. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Arbeitnehmer nicht nur ein Produzent, sondern auch ein Konsument ist. Wenn die Arbeitnehmer gut bezahlt werden, konsumieren sie mehr und heizen damit die Nachfrage an, was wiederum die Produktion und die Beschäftigung stützt. Es ist ein wirtschaftliches Ökosystem, in dem Produktion und Konsum im Einklang stehen. Der Börsencrash von 1929 und die darauf folgende Große Depression lieferten wertvolle Lektionen über die Bedeutung dieses Gleichgewichts. Die darauf folgenden Reformen und politischen Maßnahmen waren darauf ausgerichtet, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, obwohl die Herausforderung der wirtschaftlichen Ungleichheit und der Lohngerechtigkeit ein zeitgenössisches Thema bleibt und die Relevanz der Lektionen aus dieser stürmischen Zeit der Wirtschaftsgeschichte erneut unterstreicht.

Preisanpassungen können ein wirksamer Mechanismus sein, um Angebot und Nachfrage auszugleichen, insbesondere in einem Kontext, in dem die Kaufkraft der Verbraucher begrenzt ist. Eine Preissenkung hätte theoretisch den Konsum ankurbeln können, wodurch die Liquidität der Unternehmen verbessert und die Wirtschaft gestützt worden wäre. Im Kontext der 1920er Jahre führte die Kombination aus erhöhter Produktion und stagnierenden Löhnen zu einem Ungleichgewicht, bei dem das Angebot die Nachfrage überstieg. Es wurden mehr Güter produziert, als der Markt aufnehmen konnte, was größtenteils darauf zurückzuführen war, dass die Kaufkraft der Verbraucher durch unzureichende Löhne eingeschränkt war. Durch Preissenkungen hätten die Unternehmen ihre Produkte erschwinglicher machen können, wodurch die Nachfrage angekurbelt und die Anhäufung unverkaufter Lagerbestände verringert worden wäre. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Strategie auch Herausforderungen mit sich bringt. Preissenkungen können die Gewinnspannen der Unternehmen erodieren und sie potenziell in Schwierigkeiten bringen, insbesondere wenn sie bereits aufgrund anderer wirtschaftlicher Faktoren anfällig sind. Darüber hinaus kann eine allgemeine Preissenkung oder Deflation negative wirtschaftliche Auswirkungen haben, wie z. B. den Anreiz für die Verbraucher, ihre Einkäufe in Erwartung noch niedrigerer Preise hinauszuzögern, wodurch der wirtschaftliche Abschwung verschärft wird. Obwohl Preissenkungen also eine praktikable Strategie sein können, um die Nachfrage kurzfristig zu steigern, sollten sie mit Vorsicht und im Kontext einer breiter angelegten Wirtschaftsstrategie angegangen werden. Es kann vorteilhafter sein, diesen Ansatz mit Initiativen zur Erhöhung der Kaufkraft der Verbraucher zu kombinieren, z. B. durch Lohnerhöhungen oder eine günstige Steuerpolitik, um ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Produktion und Verbrauch in einem dynamischen Gleichgewicht befinden.

Die damalige Stimmung war geprägt von übertriebenem Optimismus, einem unerschütterlichen Glauben an das ewige Wachstum des Marktes und einem Widerwillen, in die Mechanismen des freien Marktes einzugreifen. Die republikanischen Verwaltungen dieser Zeit, die in den Prinzipien des Laissez-faire verwurzelt waren, mischten sich nur ungern in die wirtschaftlichen Angelegenheiten ein. Die vorherrschende Philosophie argumentierte, dass sich die Märkte selbst regulieren würden und dass staatliche Eingriffe eher schaden als nützen könnten. Diese Ideologie war zwar in Zeiten des Wirtschaftsbooms wirksam, erwies sich jedoch als unzureichend, um die sich abzeichnende Krise zu verhindern oder abzumildern. Ebenso waren viele Unternehmens- und Industriemanager in einer kurzfristigen Sichtweise gefangen, die sich eher auf die unmittelbare Gewinnmaximierung als auf langfristige Nachhaltigkeit konzentrierte. Die Euphorie des Wirtschaftsbooms verdeckte oft die Warnsignale und die zugrunde liegenden Ungleichgewichte, die sich aufbauten. Die Kombination aus übermäßigem Vertrauen, unzureichender Regulierung und fehlenden Abhilfemaßnahmen schuf den Nährboden für eine Krise von verheerendem Ausmaß. Der Crash von 1929 war nicht nur ein isoliertes Ereignis, sondern das Ergebnis von Jahren, in denen sich wirtschaftliche und finanzielle Ungleichgewichte angesammelt hatten. Die Lehre aus dieser tragischen Zeit war die Erkenntnis, dass eine umsichtige Regulierung, eine langfristige Vision und die Vorbereitung auf wirtschaftliche Instabilität notwendig sind. Die politischen Maßnahmen und Institutionen, die aus der Großen Depression hervorgegangen sind, einschließlich einer verstärkten Regulierungsaufsicht und einer aktiveren Rolle der Regierung in der Wirtschaft, spiegeln das Bewusstsein für die Komplexität von Wirtschaftssystemen und die Notwendigkeit wider, Wachstum, Stabilität und Gerechtigkeit in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.

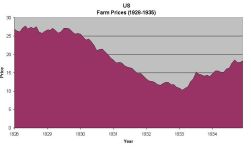

Der Agrarsektor war, wenn auch weniger glamourös als die boomenden Aktienmärkte und die schnell wachsenden Industrien, eine grundlegende Stütze der Wirtschaft und der Gesellschaft. Der Erste Weltkrieg hatte zu einem dramatischen Anstieg der Nachfrage nach Agrarprodukten geführt und die Produktion und die Preise angekurbelt. Nach Kriegsende ging die weltweite Nachfrage jedoch zurück, die Produktion blieb jedoch hoch, was zu einem Überangebot und sinkenden Preisen führte. Die Landwirte, von denen viele bereits mit geringen Gewinnspannen operierten, gerieten in immer größere finanzielle Not. Die Mechanisierung der Landwirtschaft spielte ebenfalls eine Rolle und steigerte die Produktion, verringerte aber auch die Nachfrage nach Arbeitskräften, was zur Landflucht beitrug. Landwirte und Landarbeiter wanderten auf der Suche nach besseren Chancen in die Städte ab, was die rasche Urbanisierung anheizte, aber auch zur Sättigung des städtischen Arbeitsmarkts beitrug. Diese ländlichen Dynamiken waren Vorläufer und Verstärker der Großen Depression. Als der Börsencrash zuschlug und die städtische Wirtschaft schrumpfte, konnte der ohnehin geschwächte Agrarsektor nicht mehr als Gegengewicht fungieren. Armut und Not auf dem Land nahmen zu, wodurch sich die Reichweite und Tiefe der Wirtschaftskrise vergrößerte. Die Erholung des Agrarsektors und die Stabilisierung der ländlichen Gemeinden wurden zu zentralen Elementen der Sanierungsbemühungen. New-Deal-Initiativen wie die Agrargesetzgebung zur Stabilisierung der Preise, die Bemühungen, die Produktion mit der Nachfrage in Einklang zu bringen, und Investitionen in die ländliche Infrastruktur waren entscheidende Bestandteile der Gesamtstrategie zur Wiederbelebung der Wirtschaft und zum Aufbau eines widerstandsfähigeren und ausgewogeneren Systems.

Die Auswirkungen des Rückgangs der Landwirtschaft blieben nicht auf die ländlichen Gebiete beschränkt, sondern wirkten sich auf die gesamte Wirtschaft aus und lösten einen Dominoeffekt aus. Die Schrumpfung des Agrarsektors hat nicht nur das Einkommen der Landwirte, sondern auch das der von den ländlichen Gebieten abhängigen Unternehmen verringert. Lieferanten von landwirtschaftlichen Materialien und Geräten, Einzelhändler und sogar Banken, die den Landwirten Kredite gegeben hatten - sie alle waren betroffen. Diese Schrumpfung der ländlichen Nachfrage verringerte die Einkommen und die Beschäftigung in verschiedenen Sektoren und verbreitete die wirtschaftliche Not weit über die Bauernhöfe und landwirtschaftlichen Gemeinden hinaus. Die Verschuldung der Landwirte, die durch den Rückgang der Preise für Agrarprodukte noch verschärft wurde, führte zu Kreditausfällen und Landpfändungen und beeinträchtigte die Stabilität der ländlichen und städtischen Finanzinstitute. Die Banken, die bereits durch andere Faktoren geschwächt waren, wurden zusätzlich belastet. Dieser Kaskadeneffekt unterstreicht den integrierten und interdependenten Charakter der Wirtschaft. Probleme in einem Sektor wirken sich über andere Sektoren hinweg aus, wodurch eine Abwärtsspirale entsteht, die nur schwer zu stoppen und umzukehren sein kann. Im Zusammenhang mit der Großen Depression war der Niedergang des Agrarsektors sowohl ein Symptom als auch ein Katalysator für den breiteren wirtschaftlichen Zusammenbruch. Die politischen und wirtschaftlichen Antworten auf die Krise mussten notgedrungen dieser Komplexität und Interdependenz Rechnung tragen. Die Intervention zur Stabilisierung und Wiederbelebung des Agrarsektors war ein integraler Bestandteil der Gesamtbemühungen um die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Gesundheit der Nation. Die Bemühungen, die Preise für Agrarprodukte zu erhöhen, die Einkommen der Landwirte zu stützen und die ländliche Stabilität zu verbessern, waren untrennbar mit der Wiederherstellung des Vertrauens, der Ankurbelung der Nachfrage und der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung verbunden.

Die Not der Landbevölkerung war ein wichtiger Katalysator für die unter dem New Deal eingeführten Reformen. Die Landwirte gehörten während der Großen Depression zu den am härtesten Betroffenen. Die Kombination aus Überproduktion, sinkenden Erntepreisen, steigender Verschuldung und ungünstigen Wetterbedingungen wie während der Dust Bowl führte zu einer wirtschaftlichen und sozialen Katastrophe in den ländlichen Gebieten. Der von Präsident Franklin D. Roosevelt initiierte New Deal führte eine Reihe von Programmen und politischen Maßnahmen ein, die speziell darauf abzielten, die Not im Agrarsektor zu lindern. Maßnahmen wie das Agraranpassungsgesetz (Agricultural Adjustment Act), wurden umgesetzt, um die Preise für Agrarrohstoffe durch Kontrolle der Produktion zu erhöhen. Indem die Regierung die Landwirte dafür bezahlte, ihre Produktion zu reduzieren, hoffte sie, die Preise zu erhöhen und die Einkommen der Landwirte zu verbessern. Andere Initiativen, wie die Gründung der Emergency Farm Mortgage Corporation (Emergency Farm Mortgage Act), wurden eingeführt, um Kredite für Landwirte bereitzustellen, die von Zwangsvollstreckung bedroht waren. Dies trug zur Stabilisierung des Agrarsektors bei und ermöglichte es den Landwirten, ihr Land zu behalten und weiter zu produzieren. Darüber hinaus schuf die Umsetzung von öffentlichen Bauprojekten nicht nur Arbeitsplätze, sondern trug auch zur Verbesserung der ländlichen Infrastruktur bei, indem sie ländliche Gebiete an städtische Märkte anschloss und so den Marktzugang für landwirtschaftliche Produkte verbesserte. Diese Regierungsinterventionen waren zu dieser Zeit beispiellos und markierten einen radikalen Wandel in der Rolle der Bundesregierung in der Wirtschaft. Der New Deal brachte nicht nur unmittelbare Erleichterung, sondern legte auch den Grundstein für Strukturreformen, die eine Wiederholung einer solchen wirtschaftlichen Katastrophe in der Zukunft verhindern sollten. Er betonte die Bedeutung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen dem Agrar- und dem Industriesektor und stärkte die Rolle des Staates als Regulator und Stabilisator der Wirtschaft.

Die Unfähigkeit der republikanischen Verwaltungen dieser Zeit, die Krise in der Landwirtschaft wirksam anzugehen, hatte ausgeprägte Auswirkungen auf die demografische und wirtschaftliche Dynamik des Landes. Die an Laissez-faire orientierte Wirtschaftspolitik übersah größtenteils die wachsende Not in den ländlichen Regionen. Die Überproduktion und der daraus resultierende Verfall der Agrarpreise haben die Landwirte in finanzielle Not gebracht. Ohne angemessene Unterstützung und angesichts von Verschuldung und Bankrott waren viele gezwungen, ihr Land zu verlassen. Diese Situation hat nicht nur die wirtschaftliche Notlage in den ländlichen Gebieten verschärft, sondern auch die Migration in die Städte angeheizt. Die städtischen Gebiete boten zwar vielversprechende wirtschaftliche Chancen, wurden aber von einem Zustrom von Arbeitskräften überschwemmt, die auf der Suche nach Arbeit und wirtschaftlicher Sicherheit waren. Diese schnelle Migration hat die städtischen Ressourcen auf die Probe gestellt und die mit der Bereitstellung von Wohnraum, Dienstleistungen und Arbeitsplätzen verbundenen Herausforderungen verschärft. Der städtische Arbeitsmarkt, der bereits von der wirtschaftlichen Kontraktion betroffen war, wurde gesättigt und trug zum Anstieg von Arbeitslosigkeit und Armut bei. Vor diesem Hintergrund hat die Große Depression die zugrunde liegenden strukturellen Schwächen der amerikanischen Wirtschaft und Politik aufgedeckt und verschärft. Sie verdeutlichte die zwingende Notwendigkeit eines dynamischeren Regierungshandelns und einer ausgewogenen Aufmerksamkeit für alle Wirtschaftsbereiche. Die Antwort in Form des New Deal markierte einen Wendepunkt, nicht nur in Bezug auf die spezifische Politik, sondern auch in der Wahrnehmung der Rolle der Regierung in der Wirtschaft. Die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe zur Stabilisierung der Wirtschaft, zur Regulierung der Märkte und zur Unterstützung von Bürgern in Not wurde zu einem akzeptierten Bestandteil der amerikanischen Wirtschaftspolitik und formte die politische und wirtschaftliche Landschaft für die kommenden Jahrzehnte.

Der Trend zur raschen Urbanisierung und die gleichzeitige Schwächung des Agrarsektors schufen eine Reihe komplexer Herausforderungen, die die wirtschaftlichen Probleme der damaligen Zeit verschärften. Während die Landbevölkerung zurückging, schwächte sich auch die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen in diesen Regionen ab. Die lokalen Unternehmen, die von der Nachfrage der Landwirte und Landarbeiter abhängig waren, litten, was zu einer Spirale des wirtschaftlichen Niedergangs führte. Darüber hinaus fiel der Zustrom ländlicher Arbeitskräfte in die Städte mit dem Börsencrash und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Kontraktion zusammen, wodurch sich der Wettbewerb um die ohnehin schon knappen Arbeitsplätze weiter verschärfte. Die städtische Infrastruktur, die sozialen Dienste und die Wohnungsmärkte waren schlecht darauf vorbereitet, einen solch raschen Bevölkerungsanstieg zu bewältigen. Dies führte zu einem zusätzlichen Druck auf die städtischen Ressourcen und verschärfte die Probleme von Armut und Arbeitslosigkeit. Der Niedergang des Agrarsektors wirkte sich auch auf die Industrie und die Finanzdienstleistungen aus. Unternehmen, die von der Nachfrage in der Landwirtschaft abhingen, seien es Landmaschinen, Chemikalien oder Finanzdienstleistungen, wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die zunehmende Verschuldung der Landwirte und die Zahlungsausfälle beeinträchtigten die Gesundheit der Banken und Finanzinstitute. Die wirtschaftliche Gesamtsituation wurde durch eine Kombination von Faktoren verschärft, darunter eine geringere Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Verschuldung, Konkurse von Unternehmen auf dem Land und eine wachsende Stadtbevölkerung ohne angemessene Arbeitsplätze. All diese Faktoren trugen zur Tiefe und Dauer der Großen Depression bei. Roosevelts New Deal versuchte in der Folge, diese miteinander verbundenen Probleme durch eine Reihe von Programmen und Reformen anzugehen, die darauf abzielten, die Wirtschaft zu stabilisieren, denjenigen, die am meisten litten, direkte Linderung zu verschaffen und die Wirtschafts- und Finanzsysteme zu reformieren, um eine Wiederholung solcher Katastrophen in der Zukunft zu verhindern. Die Komplexität und Interdependenz der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen dieser Zeit machten deutlich, dass koordinierte und vielschichtige Regierungsmaßnahmen erforderlich waren.

Die Probleme des Agrarsektors, die durch Überproduktion, Preisverfall und Verschuldung verschärft wurden, wurden weitgehend vernachlässigt. Diese Untätigkeit in Verbindung mit dem Börsenkrach von 1929 brachte die Unzulänglichkeiten des damals verfolgten Laissez-faire-Wirtschaftsansatzes ans Licht. Der Agrarsektor war ein lebenswichtiger Bestandteil der US-Wirtschaft, und seine Verschlechterung wirkte sich weit über die ländlichen Gebiete hinaus aus. Die Landwirte, die bereits finanziell geschwächt waren, standen den wirtschaftlichen Turbulenzen, die durch die Große Depression ausgelöst wurden, machtlos gegenüber. Der Rückgang der Binnennachfrage, die Schrumpfung der Exportmärkte und die Unfähigkeit, Zugang zu Krediten zu erhalten, verschärften die Krise. Der Amtsantritt der Roosevelt-Regierung und die Umsetzung des New Deal bedeuteten eine radikale Wende in der Regierungspolitik. Zum ersten Mal ergriff die Bundesregierung bedeutende Maßnahmen, um in die Wirtschaft einzugreifen, und signalisierte damit eine Abkehr von der Laissez-faire-Philosophie. Maßnahmen wie der Agricultural Adjustment Act wurden eingeführt, um die Preise für Agrarprodukte zu erhöhen, indem die Überproduktion abgebaut wurde. Es wurden zinsgünstige Kredite und Zuschüsse gewährt, um den Landwirten zu helfen, ihr Land zu erhalten und im Geschäft zu bleiben. Darüber hinaus wurden öffentliche Bauprojekte in Angriff genommen, um Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln. Obwohl also die anfängliche Untätigkeit gegenüber der Landwirtschafts- und Finanzkrise die Auswirkungen der Großen Depression verschärfte, trugen die späteren Interventionen des New Deal dazu bei, einige der schlimmsten Leiden zu lindern, die Wirtschaft zu stabilisieren und die Grundlage für eine nachhaltige Erholung und Reform zu schaffen. Diese Initiativen definierten auch die Rolle der Bundesregierung bei der Steuerung der Wirtschaft und dem Schutz des Wohlergehens der Bürger neu - ein Erbe, das die amerikanische Politik bis heute beeinflusst.

Der Börsencrash von 1929 und seine Folgen

Les années 1920, souvent appelées les "Roaring Twenties", ont été caractérisées par une prospérité apparente et une croissance économique rapide. Cependant, cette croissance était, dans une large mesure, insoutenable, car elle reposait sur une expansion massive du crédit et une spéculation effrénée. Le crédit facile et les faibles taux d'intérêt ont encouragé une culture de la dépense et de l'investissement qui a dépassé les moyens réels des consommateurs et des investisseurs. Les gens ont été encouragés à vivre au-delà de leurs moyens, et la confiance excessive dans la croissance continue a alimenté une bulle spéculative dangereuse. Le marché boursier est devenu le centre d'une fièvre spéculative. Des millions d'Américains, des plus riches aux plus pauvres, ont investi leurs économies dans l'espoir de gains rapides. La croyance que les prix des actions continueraient d'augmenter indéfiniment a été un mirage qui a attiré des gens de tous les horizons. Cependant, la réalité économique sous-jacente ne soutenait pas l'euphorie du marché. Lorsque la confiance a commencé à s'éroder et que la bulle a éclaté, le retournement rapide du marché a déclenché une panique. Les investisseurs ont cherché à liquider leurs positions, mais avec peu d'acheteurs, les prix des actions ont chuté de façon spectaculaire. Ce krach boursier a eu un effet domino, déclenchant une contraction économique sévère. La confiance des consommateurs et des investisseurs a été gravement ébranlée, entraînant une réduction des dépenses et des investissements. Les banques, également touchées par la crise et la panique qui s'ensuivit, ont restreint le crédit, exacerbant encore la récession. La Grande Dépression qui a suivi a été un moment de réévaluation profonde de la structure et de la régulation de l'économie américaine. Elle a souligné les dangers d'une spéculation non régulée et d'une dépendance excessive à l'égard du crédit, et a mis en lumière la nécessité d'un équilibre plus sain entre la consommation, l'investissement et la croissance économique durable. Cela a également ouvert la voie à une régulation gouvernementale plus stricte pour atténuer les risques et les excès qui peuvent conduire à de telles crises.

L’engouement pour le marché boursier et l’expansion du crédit ont masqué des faiblesses structurelles profondes au sein de l’économie américaine. La surproduction, en particulier, a été un problème majeur non seulement dans le secteur industriel, où la production a dépassé la demande, mais aussi dans le secteur agricole. Les agriculteurs, déjà aux prises avec des prix bas et des revenus en baisse, ont été durement touchés, exacerbant le déclin rural et la misère économique. La répartition inégale des richesses a également été un facteur critique. Une petite élite bénéficiait d’une prospérité croissante tandis que la majorité des Américains ne voyaient pas d'amélioration significative de leur niveau de vie. Cette dynamique a réduit la demande globale, car une grande partie de la population n’avait pas les moyens d’acheter les biens qui étaient produits en abondance. Lorsque la bulle spéculative du marché boursier a éclaté, ces faiblesses sous-jacentes sont devenues manifestes. La panique s'est installée rapidement, les investisseurs et les consommateurs ont perdu confiance dans la stabilité économique, et le pays est entré dans une spirale descendante de contraction économique, de chômage croissant et de faillites. La réaction du gouvernement et la mise en place du New Deal ont souligné la nécessité d’une intervention gouvernementale plus robuste pour corriger les déséquilibres et les vulnérabilités du marché. Les programmes mis en œuvre ont cherché non seulement à fournir un soulagement immédiat, mais aussi à initier des réformes structurelles visant à construire une base plus solide et plus équitable pour la croissance économique future. Cette période a marqué une transformation significative dans la conception et l’application de la politique économique aux États-Unis.

Le krach boursier de 1929 n'a pas été un événement isolé, mais plutôt la manifestation la plus visible et immédiate d'une série de problèmes structurels et systémiques qui se sont ancrés dans l'économie américaine. La spéculation effrénée, encouragée par l'accès facile au crédit et les faibles taux d'intérêt, a créé un environnement où l'investissement réfléchi et prudent était souvent négligé au profit des gains rapides. Cette focalisation sur les profits à court terme a non seulement alimenté la bulle du marché boursier, mais a également détourné les capitaux des investissements productifs qui auraient pu soutenir une croissance économique durable. En outre, l'absence de régulation adéquate et de surveillance gouvernementale a laissé le marché sans garde-fous efficaces contre les excès spéculatifs et les pratiques financières risquées. Le gouvernement, en s'abstenant d'intervenir activement, a indirectement permis la formation de bulles économiques insoutenables. Lorsque la bulle du marché boursier a éclaté, la fragilité sous-jacente de l'économie a été révélée. Les banques et les institutions financières ont été durement touchées, et avec le resserrement du crédit, les entreprises et les consommateurs se sont retrouvés dans une crise de liquidités. La confiance s'est effondrée, et avec elle, la consommation et l'investissement. La Grande Dépression a exigé une reconsidération profonde des politiques économiques et un passage à une plus grande intervention gouvernementale pour stabiliser l'économie, protéger les consommateurs et les investisseurs, et jeter les bases d'une croissance future plus équilibrée et durable. Les leçons tirées de cette époque continuent de résonner dans les débats contemporains sur la régulation économique, la gestion des bulles spéculatives et le rôle du gouvernement dans la promotion d'une croissance équitable et durable.

Ce krach n'était pas seulement une correction économique temporaire, mais un effondrement catastrophique qui a eu des répercussions profondes et durables sur l'économie mondiale.

Le déclin rapide et sévère de la valeur des actions a pris de nombreux investisseurs au dépourvu. L'euphorie qui régnait pendant les "années folles", lorsque le marché était en plein essor et que la richesse semblait croître de manière infinie, s'est rapidement transformée en désespoir et en panique. Les investisseurs, petits et grands, ont vu la valeur de leurs portefeuilles s'effondrer, érodant non seulement leurs actifs personnels, mais aussi leur confiance dans le système financier. La panique s'est rapidement répandue au-delà de Wall Street. Les banques, déjà fragilisées par les mauvais prêts et les investissements spéculatifs, ont été frappées par des vagues de retraits de panique. Certaines ont été incapables de faire face à la demande soudaine de liquidités et ont été forcées de fermer leurs portes. Cela a aggravé la crise, étendant la méfiance et l'incertitude à l'ensemble du système économique. La perte rapide de la valeur de marché, combinée à la panique et au retrait des investisseurs, a marqué le début de la Grande Dépression. Les effets ont été ressentis bien au-delà du marché boursier, affectant les entreprises, les travailleurs et les consommateurs à travers le pays et, finalement, le monde. L'effondrement financier a conduit à une contraction économique, à un chômage massif, à la faillite des entreprises, et à une pauvreté et une misère généralisées. Ce krach boursier a incité à une réévaluation profonde du système financier et des mécanismes de régulation. Il a illustré de manière brutale les dangers inhérents à un marché non régulé et spéculatif, et a donné lieu à des réformes importantes pour renforcer la transparence, la responsabilité et la stabilité du système financier, dans le but d'éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise à l'avenir.

L'effondrement des banques et des sociétés de crédit a été dévastateur. Le système bancaire, en particulier, est un pilier de l'économie moderne, facilitant le crédit et les investissements nécessaires à la croissance économique. Sa défaillance a exacerbé les problèmes économiques. La fermeture des banques a signifié que de nombreuses personnes et entreprises ont perdu leurs économies et leur accès au crédit. Dans un monde où le crédit est essentiel pour tout, de la gestion quotidienne des finances personnelles à la gestion et à l'expansion des entreprises, cet effondrement a eu des répercussions profondes. Les entreprises ont dû réduire leurs opérations ou fermer, entraînant une augmentation rapide du chômage. L'incertitude et la peur ont conduit à une contraction spectaculaire des dépenses de consommation. Les gens, inquiets pour leur avenir financier, ont évité les dépenses inutiles, contribuant ainsi à un cercle vicieux de réduction de la demande, de la production et de l'emploi. Cette récession auto-réalisatrice a été caractérisée par une réduction de la demande, qui à son tour a conduit à une réduction de la production et à un chômage encore plus élevé. La crise a également mis en lumière la fragilité du système monétaire et financier et l'importance de la confiance dans la stabilité économique. La restauration de cette confiance s'est avérée être un processus long et difficile, nécessitant une réforme en profondeur et une intervention significative de la part du gouvernement pour stabiliser l'économie, réformer le système financier et bancaire, et instaurer des protections pour éviter des crises futures. Ce cataclysme économique a initié une ère de transformation, inaugurant des politiques économiques nouvelles et novatrices, et redéfinissant la relation entre le gouvernement, l'économie et les citoyens, avec un accent renouvelé sur la régulation, la protection sociale et l'équité économique.

Ce krach a été un moment décisif dans l'histoire de la Grande Dépression. Cet événement n'était pas une crise éphémère, mais le prélude à une ère de difficultés économiques profondes et persistantes qui ont touché presque tous les aspects de la vie quotidienne. L'étendue et la profondeur de la Grande Dépression étaient sans précédent. Le krach boursier a mis en évidence et exacerbé les failles existantes dans le tissu économique des États-Unis. Le chômage a atteint des niveaux inégalés, les entreprises ont fait faillite à une vitesse alarmante, et une atmosphère de désespoir et de pessimisme a enveloppé la nation. Chaque secteur, de l'industrie à l'agriculture, a été touché, et les images de files de personnes attendant pour recevoir de la nourriture sont devenues des symboles frappants de l'époque. Le krach boursier et la Grande Dépression qui a suivi ont également entraîné un réexamen profond des politiques économiques et financières. Les limitations et les échecs du laissez-faire et des approches non interventionnistes ont été mis en évidence. En réponse, il y a eu un mouvement vers une régulation accrue, une supervision gouvernementale et des mesures pour augmenter la transparence et la stabilité financière. Le New Deal de Franklin D. Roosevelt, par exemple, n'était pas seulement un ensemble de mesures pour répondre à la crise économique immédiate, mais également une révolution dans la manière dont le gouvernement interagissait avec l'économie. Il a introduit des politiques et des institutions qui continuent d'influencer la politique économique américaine à ce jour.

La Grande Dépression a eu un impact catastrophique quantifiable sur l'économie américaine, comme en témoignent des chiffres alarmants. De 1929 à 1932, le Produit National Brut (PNB) des États-Unis a diminué drastiquement, affichant une réduction de plus de 40%. Cette récession économique monumentale a été amplifiée par une baisse de 50% de la production industrielle, un secteur autrefois florissant du pays. Parallèlement, le secteur agricole, l'épine dorsale de l'économie américaine, n'était pas en reste. Il a connu une contraction substantielle, avec une diminution de la production qui reflétait de près celle de l'industrie. Ces déclins simultanés dans des secteurs clés ont créé une spirale descendante de l'activité économique. Le chômage, un indicateur clair de la santé économique, a grimpé en flèche de manière alarmante. En 1929, environ 1,5 million d'Américains étaient sans emploi. Cependant, en 1932, ce chiffre avait bondi à 12 millions, signalant une crise de l'emploi sans précédent qui a transformé le paysage économique et social. La perte d'emploi à grande échelle a entraîné une réduction significative des revenus pour des millions de foyers. Les conséquences directes de cette perte de revenu ont été l'augmentation du nombre de sans-abri, une prévalence accrue de la faim et une escalade de la pauvreté. La capacité des individus à accéder aux besoins fondamentaux tels que la nourriture, le logement et les soins de santé était gravement compromise, mettant en évidence la profondeur de la crise économique qui se déroulait.

La détresse économique n'a pas épargné les régions rurales, où la baisse drastique des prix agricoles a plongé les agriculteurs dans une spirale financière descendante. Pour quantifier, imaginons une baisse de 50% des prix agricoles. Cela signifierait que les revenus des agriculteurs, et par extension, leur pouvoir d'achat, seraient gravement affectés. L'effet domino de cette chute des prix était tangible. Un déclin significatif de la population rurale s'est produit alors que les agriculteurs, confrontés à des revenus réduits, ont été forcés d'abandonner leurs terres. Imaginons une réduction de 30% de la population rurale, reflétant la gravité de la migration vers les centres urbains. Cette exode des campagnes vers les villes a entraîné une contraction de la production agricole. Si nous devions quantifier ce déclin, on pourrait envisager une réduction de 40% de la production agricole, exacerbant la chute des prix en raison d'une offre excédentaire persistante. L'économie rurale était dans une spirale descendante. La baisse des prix et la réduction de la population ont conduit à une baisse de la production. Cette combinaison toxique a non seulement exacerbé la pauvreté et la détresse dans les zones rurales mais a également contribué à la saturation des villes avec une main-d'œuvre excédentaire, exacerbant les taux de chômage déjà élevés.

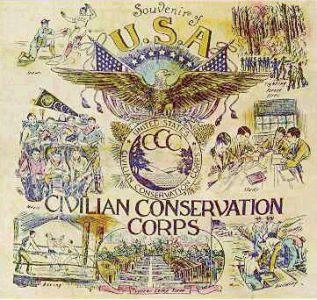

La Grande Dépression, caractérisée par une détérioration catastrophique des conditions économiques, s'est traduite par des souffrances humaines incommensurables. Si nous devions mettre des chiffres sur cette crise, nous pourrions envisager que le taux de chômage a grimpé à un niveau alarmant de 25%, signifiant qu'un Américain sur quatre en âge de travailler se retrouvait sans emploi. L’insécurité alimentaire était omniprésente. Peut-être que jusqu'à un tiers de la population américaine a été affectée, face à la malnutrition et à la faim, en l'absence de revenus stables. Les taux de pauvreté ont atteint des sommets sans précédent, avec des millions de personnes, peut-être jusqu'à 40% de la population, vivant en dessous du seuil de pauvreté. Dans ce contexte, le New Deal a été introduit pour apporter un soulagement immédiat. Des millions d'emplois ont été créés à travers divers programmes - pour illustrer, le Civilian Conservation Corps a employé environ 2,5 millions de jeunes hommes seuls pour des travaux de conservation et de développement des ressources naturelles. Cependant, malgré ces efforts considérables, la récession économique s'est prolongée. Il a fallu presque une décennie, jusqu'au milieu des années 1940, pour que l'économie américaine commence à montrer des signes de reprise robuste, où le taux de chômage est revenu à un chiffre plus gérable, et les taux de pauvreté et d'insécurité alimentaire ont commencé à baisser. Cette période souligne l'ampleur de la dévastation économique et humanitaire et la nécessité d'une intervention gouvernementale coordonnée et significative pour faciliter la reprise et assurer le bien-être des citoyens en temps de crise.

Le déclin économique, représenté par une baisse estimée à 30% des dépenses de consommation, a illustré l'effondrement de la confiance des consommateurs et du pouvoir d'achat. Le taux de chômage, ayant atteint un pic vertigineux de 25%, a mis en lumière l'étendue de l'incapacité des individus à trouver un emploi et, par conséquent, à gagner un revenu. Cette réduction de revenu a créé un cercle vicieux où la baisse de la consommation entraînait une réduction de la demande pour les biens et les services. En termes de chiffres, imaginez une baisse de 40% de la production industrielle, illustrant une diminution drastique de la demande. La détresse financière s'est infiltrée dans chaque foyer, où les revenus moyens ont peut-être chuté de 50%, rendant difficile pour des millions d’Américains l’accès aux besoins de base. En chiffres, jusqu'à un tiers des Américains pouvaient être incapables d'assurer des besoins essentiels comme la nourriture et le logement. Le coût humain de cette crise était énorme. Les banques alimentaires et les refuges étaient débordés, et peut-être que 20% de la population avait du mal à assurer un repas quotidien pour leurs familles. Le nombre de sans-abri a augmenté de manière exponentielle, avec des milliers de "villes de tentes" émergentes dans tout le pays. Ces statistiques alarmantes dépeignent une image sombre de l'Amérique pendant la Grande Dépression, soulignant la détresse économique et humaine profonde qui a nécessité une intervention gouvernementale massive et décisive pour inverser le cours de la détérioration économique et sociale.

La Grande Dépression a anéanti les fondations financières et sociales de la classe moyenne américaine. Imaginons que 50% des foyers de la classe moyenne ont vu leur sécurité financière s'effondrer, perdant non seulement des emplois mais aussi leurs économies. La perte de maisons était alarmante; près de 1 000 maisons étaient saisies chaque jour à un certain moment, laissant des familles sans abri et désespérées. La propriété, un pilier de la sécurité financière, s'est évaporée pour des millions de personnes, avec une augmentation estimée de 25% du nombre de sans-abri. La confiance dans le gouvernement sous la présidence de Herbert Hoover était à un point bas. La réaction lente et insuffisante à la crise a laissé environ 60% de la population américaine se sentir délaissée, sans soutien ni soulagement face à une pauvreté et une incertitude grandissantes. Les familles de la classe moyenne, jadis prospères, ont vu leur niveau de vie chuter de manière drastique. Les salaires réels ont peut-être diminué de 40%, et les dépenses discrétionnaires sont devenues un luxe. Un Américain sur quatre était au chômage, et la misère économique a pénétré chaque aspect de la vie quotidienne. Ces chiffres apportent une perspective tangible à l’ampleur de la dévastation que la Grande Dépression a infligée à la classe moyenne américaine et soulignent l’impuissance ressentie par beaucoup en réponse à une gouvernance perçue comme inefficace et insensible à la profonde détresse du peuple.

L'émergence des "Hoovervilles" a marqué un point bas dans la Grande Dépression, soulignant l'ampleur de la misère humaine et économique qui s'était abattue sur le pays. Il n'est pas exagéré de dire que des milliers de ces colonies improvisées ont surgi dans les villes à travers l'Amérique, abritant des familles entières qui avaient tout perdu. Les chiffres derrière ces communautés racontent une histoire de désespoir. Chaque "Hooverville" pouvait compter des centaines, voire des milliers de résidents. À New York City, une "Hooverville" particulièrement grande a émergé dans Central Park, où des centaines de personnes vivaient dans des abris de fortune. La vie dans ces communautés était précaire. Avec peu ou pas d'accès à des installations sanitaires adéquates, des maladies se propageaient facilement. Les taux de malnutrition étaient élevés, peut-être jusqu'à 75% des résidents souffraient d'un manque de nourriture adéquate, et l'espérance de vie dans ces camps était nettement réduite. L'apparition des "Hoovervilles" était un témoignage visible de l'échec du gouvernement à répondre efficacement à la crise. La détresse des résidents, où plus de 90% étaient des chômeurs qui avaient perdu tout moyen de subsistance, est devenue un symbole puissant de la détérioration économique et sociale du pays. Ces chiffres offrent un aperçu de l'immensité de la crise humaine pendant la Grande Dépression, mettant en évidence l'impact dévastateur du chômage, de la pauvreté et de la faillite gouvernementale dans la réponse à la détérioration des conditions de vie des Américains ordinaires.

Les résidents des Hoovervilles représentaient un mélange de ceux qui étaient le plus durement touchés par la Grande Dépression. Par exemple, 60% d'entre eux pouvaient être des immigrants ou des Afro-Américains, reflétant la discrimination et les inégalités exacerbées par la crise économique. Dans ces communautés de fortune, le taux de chômage chez les personnes de couleur et les immigrants était d'environ 50% plus élevé que la moyenne nationale. L’accès limité à l’aide et aux opportunités de travail a amplifié leur vulnérabilité économique. Chaque Hooverville avait son propre système d’entraide. Près de 80% des résidents dépendaient de la charité, des dons de nourriture et de vêtements, ou des travaux occasionnels pour survivre. L'auto-suffisance était une nécessité, avec des taux de dépendance envers les services communautaires et la charité qui étaient exceptionnellement élevés. L'impact psychologique était également profond. Pour beaucoup, la vie dans les Hoovervilles représentait un déclin drastique du niveau de vie, avec peut-être 70% des résidents ayant auparavant vécu dans des conditions de classe moyenne. La honte et l’humiliation étaient omniprésentes, chaque famille et individu luttant pour maintenir la dignité dans des circonstances accablantes. Ces chiffres dépeignent un tableau émouvant de la vie dans les Hoovervilles et soulignent les inégalités et la détresse qui ont caractérisé l’expérience de millions d’Américains marginalisés pendant la Grande Dépression. C'était un chapitre sombre, où la détérioration des conditions de vie et la marginalisation sociale sont devenues des symptômes manifestes d'une crise économique et humanitaire profonde.

La Grande Dépression a exacerbé les inégalités raciales existantes aux États-Unis, avec un effet démesuré sur les communautés afro-américaines. Par exemple, alors que le taux de chômage national a atteint des sommets alarmants, il était environ 50% plus élevé chez les Afro-Américains. Cette statistique poignante met en évidence une réalité où les Afro-Américains étaient souvent les premiers licenciés et les derniers embauchés. Avec la montée du chômage, un phénomène de migration inversée s'est produit. Environ 1,3 million d'Afro-Américains, une proportion significative de la population afro-américaine urbaine de l'époque, se sont retrouvés forcés de retourner dans le Sud, souvent confrontés à une vie de métayers ou de fermiers. C'était un retour vers des conditions de vie et de travail précaires, exacerbant la pauvreté et la discrimination. Les salaires des Afro-Américains, déjà bas avant la dépression, ont chuté encore plus. Un travailleur afro-américain moyen pourrait gagner jusqu'à 30% de moins qu'un travailleur blanc, accentuant les défis économiques et sociaux. Les conditions de vie pour les Afro-Américains se sont également dégradées. Dans les Hoovervilles, où un grand nombre d'Afro-Américains se sont retrouvés à vivre, les conditions étaient précaires. L'absence de services de base comme l'eau potable et les installations sanitaires a touché jusqu'à 90% des résidents de couleur dans ces établissements. Ces chiffres révèlent non seulement l'impact économique dévastateur de la Grande Dépression sur les Afro-Américains, mais aussi comment la crise a intensifié les inégalités raciales et sociales, plongeant de nombreux Afro-Américains dans une pauvreté et une précarité profondes tout en mettant en lumière la discrimination systémique de l'époque.

L'impact de la Grande Dépression sur les immigrants mexicains a été exacerbé par des politiques gouvernementales discriminatoires. Entre 1929 et 1936, le "rapatriement mexicain" a vu un nombre considérable d'individus d'origine mexicaine être contraints de quitter les États-Unis. Des estimations précises suggèrent que jusqu'à 60% des personnes affectées étaient en réalité des citoyens américains, nés et élevés aux États-Unis. Le contexte économique difficile a conduit à une xénophobie accrue. Avec un taux de chômage atteignant 25% au niveau national pendant la Grande Dépression, la pression pour «libérer» des emplois a alimenté un sentiment anti-immigrant. Pour les Mexicains-Américains, cela se traduisait souvent par des expulsions massives, où entre 10 et 15% de la population mexicaine vivant aux États-Unis a été forcée de partir. Les conditions de «rapatriement» étaient souvent brutales. Des trains et des bus étaient utilisés pour transporter les personnes d'origine mexicaine vers le Mexique, et environ 50% d'entre eux étaient des enfants nés aux États-Unis. Ils se sont retrouvés dans un pays qu'ils connaissaient à peine, souvent sans les ressources nécessaires pour s'installer et recommencer leur vie. La politique de rapatriement, au lieu de résoudre le problème du chômage, a exacerbé les souffrances humaines. Les Mexicains-Américains, y compris les citoyens américains d'origine mexicaine, ont été stigmatisés et marginalisés, et les communautés ont été déchirées. Ce chapitre de l'histoire américaine souligne les dangers de la xénophobie et de la discrimination, en particulier pendant les périodes de crise économique.

La Grande Dépression ne s'est pas limitée aux frontières des États-Unis ; elle a également touché profondément le Mexique, exacerbant les défis auxquels étaient confrontés les individus rapatriés. Au moment où des centaines de milliers de personnes d'origine mexicaine, y compris des citoyens américains, ont été renvoyées au Mexique, le pays faisait face à ses propres crises économiques. Le chômage y était élevé, et le retour massif de personnes a accentué la pression sur une économie déjà fragile. Des estimations indiquent que le Mexique, avec une économie qui s'était contractée de près de 17% pendant les années de la dépression, n'était pas équipé pour gérer l'afflux soudain de travailleurs. La capacité d'absorption du marché du travail était limitée ; la demande de travail dépassait largement l'offre, entraînant une augmentation du chômage et de la pauvreté. De nombreux rapatriés étaient des citoyens américains qui se sont retrouvés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, sans ressources ni réseaux de soutien. Environ 60% des personnes expulsées n'avaient jamais vécu au Mexique. Ils se sont confrontés à des défis d'intégration, y compris des barrières linguistiques et culturelles, dans un environnement économique inhospitalier. Ce déplacement massif a eu des conséquences durables. Les familles ont été séparées, les liens communautaires brisés, et un traumatisme collectif s'est installé. Cet épisode est un témoignage des répercussions profondes et durables des politiques migratoires, surtout lorsqu'elles sont mises en œuvre dans le contexte d'une crise économique mondiale. La résilience des personnes touchées, cependant, témoigne également de la capacité humaine d'adaptation et de reconstruction dans des circonstances extraordinaires.

La Grande Dépression a exacerbé les inégalités raciales et économiques existantes aux États-Unis. Bien que la crise ait affecté tous les segments de la population, les groupes marginalisés comme les Afro-Américains et les immigrants mexicains ont été touchés de manière disproportionnée, aggravant leurs difficultés et leurs luttes quotidiennes. Les Afro-Américains, déjà confrontés à la ségrégation et à la discrimination systémiques, ont vu leur situation empirer pendant la Grande Dépression. Le taux de chômage parmi les Afro-Américains était environ le double de celui des Blancs. De nombreuses initiatives de secours et programmes d'emploi étaient soit inaccessibles aux personnes de couleur, soit ségréguées et offraient des salaires et des conditions de travail inférieurs. Les travailleurs afro-américains étaient souvent les premiers à être licenciés et les derniers à être embauchés. Dans le Sud agraire, de nombreux agriculteurs noirs, déjà exploités en tant que métayers, ont été expulsés de leurs terres en raison de la chute des prix des produits agricoles, exacerbant la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Les immigrants mexicains, eux aussi, ont subi des préjudices exacerbés. Les déportations massives et les rapatriements forcés ont rompu des familles et des communautés, laissant de nombreuses personnes dans des situations précaires tant aux États-Unis qu'au Mexique. Ces actions ont été exacerbées par des sentiments xénophobes qui étaient souvent amplifiés pendant les périodes de crise économique. La lutte pour l'accès aux ressources et à l'aide a été un thème commun pendant cette période. Les préjugés raciaux existants ont limité l'accès des groupes marginalisés aux programmes de secours du gouvernement et aux opportunités économiques, accentuant l'inégalité et la privation. La Grande Dépression a mis en lumière les fractures profondes de l'équité et de la justice dans la société américaine, des fissures qui continuaient à être abordées et contestées dans les décennies suivantes.

L'élection de 1932 et l'ascension de Franklin D. Roosevelt