美国宪法和 19 世纪早期社会

根据 Aline Helg 的演讲改编[1][2][3][4][5][6][7]

美洲独立前夕 ● 美国的独立 ● 美国宪法和 19 世纪早期社会 ● 海地革命及其对美洲的影响 ● 拉丁美洲国家的独立 ● 1850年前后的拉丁美洲:社会、经济、政策 ● 1850年前后的美国南北部:移民与奴隶制 ● 美国内战和重建:1861-1877 年 ● 美国(重建):1877 - 1900年 ● 拉丁美洲的秩序与进步:1875 - 1910年 ● 墨西哥革命:1910 - 1940年 ● 20世纪20年代的美国社会 ● 大萧条与新政:1929 - 1940年 ● 从大棒政策到睦邻政策 ● 政变与拉丁美洲的民粹主义 ● 美国与第二次世界大战 ● 第二次世界大战期间的拉丁美洲 ● 美国战后社会:冷战与富裕社会 ● 拉丁美洲冷战与古巴革命 ● 美国的民权运动

1787 年通过的《美国宪法》不仅是美国联邦政府的基础,也是阐明和保护公民权利与自由的象征性大厦。自通过以来,这部基本宪章已经历了 27 次修订,表明其能够根据社会不断变化的需求而发展。在本课程中,我们将探讨围绕这部宪法的根源、发展和紧张局势,特别是直至 1861 年至 1865 年内战的动荡时期。

但对这一时期的研究并不止于宪法。我们还将深入研究政治、宗教和社会文化方面的变化,这些变化最终导致了 1823 年门罗主义的提出。门罗主义认为欧洲对新大陆的任何干涉都将被视为威胁,这一理论影响了美国几十年的外交政策。通过沉浸在 19 世纪的美国,我们揭示了塑造美国历史的深刻机制,这些机制至今仍不可避免地影响着美国的面貌。

邦联条款》和各州宪法

独立的政治和社会利害关系

1776 年《独立宣言》的发表标志着美国殖民地与英国王室决裂,这一大胆的举动之后,新独立的各州感到迫切需要建立一个统一的政府结构。为此,13 个建国州于 1777 年起草并通过了《邦联条款》,制定了美国的第一部宪法。这一基本宪章不仅受到各州之间联合与合作愿望的影响,而且还受到对中央集权政府根深蒂固的不信任的影响,这种不信任是在数十年反抗英国君主专制压迫的斗争中形成的。这些条款旨在保障各州的主权,同时建立一个松散的邦联,由大陆会议掌握对国家重要事务的决策权。然而,这种对英国中央集权治理模式的反动使得大陆会议的力量相对薄弱,无权提高税收或维持常备军,这反映了人们对中央集权暴政可能性的警惕。

在美国革命后的动荡时期,美国发现自己处于一个微妙的位置,因为它要在从与英国的冲突中吸取的教训与一个新兴国家的需求之间寻求平衡。尽管《邦联条款》的设计初衷是为了避免中央集权的暴政,就像他们在英国王室统治下所经历的那样,但事实证明它不足以满足一个不断扩张的国家的需求。中央政府无法提高税收,因此无力偿还日益增长的战争债务。由于缺乏监管国家间贸易的机构,导致贸易分歧和经济紧张。此外,由于没有有效的机制来执行联邦一级的法律,这个国家往往更像是一个单独国家的集合,而不是一个统一的联盟。

面对这些挑战,以及意识到《宪法》条款可能过于局限,詹姆斯-麦迪逊(James Madison)和亚历山大-汉密尔顿(Alexander Hamilton)等当时的许多领导人都主张对现有制度进行彻底改革。这一认识最终促成了 1787 年费城制宪会议的召开。代表们决定彻底重新思考政府的结构,吸取过去的教训并预测未来的需求,而不是简单地修改宪法条款。由此产生的美国宪法在各州权力和联邦政府权力之间建立了平衡,引入了分权和制衡制度。它象征着美国思想的演变,从完全不信任中央权威到承认中央权威对国家凝聚力和繁荣的重要性。

在战胜英国并实现独立后,最初的十三个州以及佛蒙特州迅速行动起来,通过各自的宪法确立了自己的主权和身份。每部宪法都是独一无二的,由每个州的社会、经济和政治特点雕琢而成。这些宪法充分体现了思想和文化的多样性,这也是这些新独立州的特点。然而,尽管这些国家刚刚获得独立并渴望自治,但问题很快就出现了。州与州之间的贸易纠纷、不稳定的货币、像谢斯(Shays)这样的叛乱以及外国干涉的威胁,都暴露了国家间合作时断时续且往往无效的制度的弱点。这些危机凸显了建立一个更加协调一致的结构来指导新生国家的必要性。

1787 年制宪会议

当时的政治思想家和领导人,如詹姆斯-麦迪逊、亚历山大-汉密尔顿和乔治-华盛顿都明白,年轻的共和国要继续存在,就需要一个更加统一的框架,同时尊重各州的自治权。因此,1787 年在费城召开的制宪会议不仅是对《邦联条例》不足之处的反应,还代表了在一个平衡的联邦政府领导下建立一个统一国家的远大理想。最终产生的宪法成功地融合了这些理想,建立了一个联邦制度,明确划分了国家政府和各州的权力,保证了新共和国的自由和稳定。它成为美国未来发展的持久基础,同时尊重每个州的独特身份。

美国宪法》的序言是一个简洁而有力的引言,阐述了起草这份建国文件的主要目的和愿望。其内容如下

"我们合众国人民,为了组成一个更完美的联盟,为了建立正义,为了确保国内安宁,为了提供共同防御,为了促进普遍福利,为了确保我们自己和我们的子孙后代享有自由的福佑,特制定并确立本《美利坚合众国宪法》"。

序言中的每一句话都蕴含着特定的意图:

- "组成一个更完美的联盟": 指各州之间需要更大的凝聚力和协作,这是从《邦联条款》的缺陷中吸取的教训。

- "建立正义 在全国范围内建立公正统一的法律体系,保障法律面前人人平等。

- "确保内部安宁": 保护公民免受内乱,保障国内和平。

- "共同防御: 确保国家安全,抵御外部威胁。

- "促进普遍福利":促进经济、社会和文化发展: 促进全体公民的经济、社会和文化进步与福祉。

- "确保我们自己和我们的子孙后代享有自由之福": 为今世后代保护和维护基本自由。

因此,序言不仅是对《宪法》的介绍,还为整部文件定下了基调和宗旨,勾勒出一个国家的集体愿景,旨在为所有公民实现这些理想。

在美国革命之后,美国作为一个新自由主权国家的集合体,正处于十字路口。每个州都制定了自己的宪法,并建立了一套政府制度,这套制度不仅反映了本州居民的政治倾向,也反映了他们的社会和文化价值观。这些宪法是激烈辩论和妥协的结果,借鉴了欧洲的各种传统和各州的独特经验。例如,宾夕法尼亚州采用了当时的进步模式,承认白人男性纳税人享有普选权。宾夕法尼亚州采用单一议会和合议制行政机构,力求减少权力集中,鼓励公民更广泛地参与。相比之下,马里兰州等州则保持着贵族化的社会和政治结构。那里的权力掌握在地主精英手中。土地所有者凭借其社会和经济地位,不仅对州长选举,而且对整个州的政治都产生了主导性影响。新泽西州提供了一个特别引人入胜的例子:它不仅赋予某些男性选举权,还赋予符合特定财产标准的女性选举权。这在当时是一个反常现象,表明了每个州在治理理念上的差异有多大。

这些差异在丰富了这个年轻国家的政治结构的同时,也加剧了各州之间的紧张关系。对有效协调、共同货币、统一国防和稳定贸易政策的需求很快变得显而易见。各个国家各自为政,有时甚至相互冲突,这对国家的统一和稳定构成了严峻挑战。正是在这种背景下,制定一部国家宪法成为当务之急。当时的领导人希望建立一个框架,在尊重各州主权的同时,建立一个强大的中央政府,能够应对和驾驭国家面临的复杂挑战。

美国诞生之初,各种政治制度和意识形态信仰林立。每个州都建立了自己的政府,通常是为了应对自身的文化、经济和地理特点。虽然这些不同的制度本身反映了殖民地的丰富经验和愿望,但当各州试图就全国性问题进行合作时,它们也带来了摩擦和复杂性。例如,国家间的贸易和货币问题有时会受到不同利益的阻碍。沿海国家可能倾向于征收关税以保护其商品,而边境国家则可能寻求促进与邻国的自由贸易。同样,如果没有一个强有力的中央机构来管理货币,各州就会发行自己的货币,从而导致混乱和经济不稳定。此外,外部威胁,无论是潜在的入侵还是外交条约,都需要协调一致的应对措施,而分散的政府无法有效做到这一点。除了实际问题外,理想也岌岌可危。开国元勋们渴望建立一个共和国,在这个共和国中,人权将受到保护,不受专制政府胡作非为的影响,同时确保同一政府有权为共同利益采取行动。个人自由与公共利益之间的这种微妙平衡是宪法辩论的核心。因此,1787年,在这些挑战和愿望的背景下,代表们聚集在费城起草美国宪法。他们的愿景是:建立一个有权处理国内和国际问题的联邦政府,同时尊重各州的权利和主权。这部宪法是妥协和远见的产物,它为一个国家奠定了基础,尽管这个国家的起源各不相同,但它渴望团结和共同的命运。

权利法案

权利法案》是《宪法》十项修正案中的第一项,于 1791 年通过,旨在保护公民的个人权利,防止政府滥用权力。权利法案》是美国宪法史上最重要的里程碑之一。事实证明,《权利法案》的制定对于消除反联邦主义者的担忧至关重要,他们担心新起草的《宪法》没有提供足够的保护,以防止中央政府权力过大。

虽然《宪法》规定了联邦政府的权力,但《权利法案》明确规定了政府不能做的事情,从而起到了制衡作用,确保公民的权利和自由得到保护。前十条修正案将美国最珍视的一些价值观编纂成法典。

- 言论、新闻、宗教和集会自由: 这些权利构成了第一修正案,是防止审查和宗教迫害的基本保障。

- 携带武器的权利: 经常引起争议的第二修正案允许公民拥有武器,但这一权利的确切范围和限制仍然存在争议。

- 禁止安置军队: 第三修正案禁止政府在和平时期强迫公民安置士兵。

- 防止不合理的搜查和扣押: 第四修正案规定,搜查或扣押财产必须有搜查证,从而保护了公民的隐私。

- 审判权: 第五、第六和第七修正案列举了这些权利,包括不自证其罪的权利、迅速公开审判的权利以及在刑事诉讼中获得陪审团的权利。

- 防止残忍和不寻常的惩罚: 第八修正案禁止此类做法,即使在定罪后也要保护被告的权利。

- 保护未明确列举的权利: 第九和第十修正案规定,《宪法》未提及的权利由公民保留,《宪法》未授予美国的权力由各州保留。

多年来,《权利法案》已成为美国对个人自由承诺的有力象征,既为法学提供了路线图,也为国家提供了应始终为之奋斗的理想。

权利法案》的局限性

权利法案》标志着 18 世纪末在保护个人自由方面迈出了根本性的一步。然而,其最初的应用反映了当时社会政治环境中固有的平等和正义的缺失。奴隶制问题主导了《宪法》起草和后续修正案的辩论。一些开国元勋坚决反对奴隶制,但团结各州的当务之急要求他们做出妥协。经过近 80 年的时间、一场毁灭性的内战以及 1865 年第 13 修正案的通过,才正式结束了奴隶制。美利坚共和国的早期公然忽视了美洲原住民的权利。从毁约到强迫同化政策,如 "泪水行军",他们的历史充满了不公正。经过几十年的要求,他们的权利才开始得到承认和尊重。最初,妇女在很大程度上被排除在公民权利之外,包括投票权。正是 20 世纪初的女权运动促成了 1920 年第 19 项修正案的通过,赋予了她们这一基本权利。然而,妇女在各个领域的平等问题仍然是争论和动员的核心问题。美国权利和自由的扩大是一个长期进步过程的结果。虽然《权利法案》奠定了坚实的基础,但它更多的是一个开端,而不是结论。多年来,通过社会运动、持续努力和宪法修订,美国一直在努力将这些权利扩展到所有公民。

在 1787 年制定美国宪法时,最初的 13 个州都存在奴隶制,但在采纳奴隶制并将其融入这些州的生活方面存在很大差异。在北方,一些州已经开始放弃奴隶制。例如,佛蒙特州于 1777 年宣布独立,成为第一个禁止奴隶制的州。随后,马萨诸塞州和新罕布什尔州也很快废除了奴隶制。其他州虽然没有立即废除奴隶制,但也试图逐步结束这种做法。例如,宾夕法尼亚州于 1780 年通过了一项法律,保证任何在该日期之后出生的人都享有自由,从而逐步废除了奴隶制。纽约州也遵循类似的轨迹,通过法律逐步废除奴隶制,直至 1827 年彻底废除。然而,南方各州的情况却截然不同。在这些地区,如南卡罗来纳州、佐治亚州和弗吉尼亚州,奴隶制在社会和经济上都根深蒂固。这些州的农业经济以烟草、大米和其他密集型作物的生产为基础,严重依赖奴隶劳动。在这些地区,废除奴隶制的想法不仅不受欢迎,而且被视为对其生活方式和经济的生存威胁。各州在对待奴隶制问题上的这种差异在起草宪法的过程中造成了紧张和妥协,为未来的冲突奠定了基础,最终导致了 1861 年的美国内战。

尽管在殖民地时代和后殖民时代存在着奴隶制,但值得注意的是,在公民权利方面,并非所有州都对黑人采取了统一的做法。除了南卡罗来纳州、佐治亚州和弗吉尼亚州在法律上剥夺了黑人的公民权之外,其他各州都没有明确的法律规定阻止黑人参与政治生活。然而,法律上的不排斥并不一定能转化为政治参与上的真正平等。在现实中,无论是法律规定还是地方习俗,都有许多障碍阻碍他们行使公民权利。财产要求、令人望而却步的人头税和识字测试是限制黑人投票权的诸多障碍之一。这些做法虽然在法律条文中没有明确针对黑人,但实际效果是将黑人排除在政治参与之外。还应该强调的是,这些障碍不仅是由国家强加的,而且往往得到白人公民实施的暴力和恐吓的支持和强化。威胁、暴力,有时甚至私刑,使许多黑人不敢尝试登记投票或去投票站投票。因此,尽管一些州没有明确剥夺黑人的选举权,但限制性法律、歧视性习俗和暴力行为的结合确保了大多数黑人实际上仍处于政治边缘。这种状况持续了几十年,甚至在南北战争结束后,直到二十世纪的民权运动。

在美国宣布独立后,奴隶制作为一种制度在美国南方变得更加根深蒂固。该地区越来越依赖农业经济,尤其是棉花种植,这需要大量廉价劳动力。1793 年轧棉机的发明加强了这种依赖,它使棉花生产更加有利可图,从而增加了对奴隶的需求。因此,虽然南方的奴隶数量通过进口(直到 1808 年禁止进口)和自然增长迅速增加,但北方和南方对奴隶制的态度却大相径庭。北方随着工业化经济的发展,对奴隶制的依赖有所减少。北方许多州要么在革命后直接废除奴隶制,要么立法逐步解放奴隶制。然而,南方认为奴隶制不仅是经济支柱,也是其社会和文化特征不可分割的一部分。南方制定了越来越严格的法律来控制和奴役奴隶,对奴隶制的任何争论或反对都遭到严厉镇压。南北之间日益加剧的分歧反映在全国性的政治辩论中,尤其是在新州加入联邦以及这些州是否会成为奴隶制州的问题上。1820 年的《密苏里妥协法案》、1850 年的《逃奴法案》和 1857 年的 "德雷德-斯科特案 "等事件加剧了这种紧张关系。最终,这些不可调和的分歧,再加上其他政治和经济因素,导致了 1861 年南北战争的爆发。战争不仅是奴隶制问题的结果,无疑也是其主要催化剂。

内战的宪法后果

美国内战在 1861 年至 1865 年间肆虐全国,是美国历史上最动荡的时期之一。从根本上讲,这场暴力冲突是工业发达、废除奴隶制的北方与农业发达、拥有奴隶的南方之间的对立,其核心是奴隶制和州权利的紧张关系。北方打着联邦的旗号,决心维护国家统一,结束奴隶制。然而,南方则为其所认为的自决权和维护与奴隶制密切相关的 "生活方式 "而战。1865 年联邦的胜利不仅维护了美国的领土完整,还为第 13 修正案的通过铺平了道路,最终废除了奴隶制。然而,战争的结束并不标志着国家挑战的结束。南方遭到了严重破坏,不仅基础设施被摧毁,经济模式也因废除奴隶制而过时。战后的重建时期试图重建南方,让获得解放的非裔美国人作为正式公民融入社会。但这是一个充满挑战的时期:前奴隶主想方设法维持权力,"吉姆-克罗 "法案的出台压迫了新获得自由的人口。此外,国家的重建不仅是物质上的,也是道德和意识形态上的。必须愈合一个分裂国家的创伤,找到共同点,在此基础上继续前进。这项艰巨的任务耗时数十年,而引发战争的一些种族和社会问题至今仍在美国社会引起共鸣。

内战后的重建时期被认为是美国历史上争议最大的阶段之一。1865 年战争结束后,林肯遇刺身亡,安德鲁-约翰逊(Andrew Johnson)总统继任,他肩负着决定如何将叛乱的南方各州重新纳入联邦的重任。约翰逊本人也是南方人,他对南方的态度比同时代的许多北方人更为宽容。他设想在尽量不破坏南方各州社会经济结构的情况下,使其迅速重新融入联邦。因此,他的重建计划对前邦联成员实行大赦,允许他们在南方重新获得政治控制权。此外,虽然废除了奴隶制,但约翰逊的计划并未采取任何强有力的措施来保障非裔美国人的公民权利或政治权利。然而,国会中的许多人,尤其是激进的共和党人,认为这种做法过于宽松。他们担心,如果没有坚实的重建和对非裔美国人权利的保护,内战期间取得的成果将只是暂时的。总统与国会之间的紧张关系最终导致约翰逊遭到弹劾,尽管他并未被免职。在激进共和党人的压力下,国会通过了更严厉的法律。其中包括保护黑人权利的法律,如第 14 条修正案,该修正案保证所有在美国出生或入籍的人,不论种族或前奴隶身份,都能获得公民身份。在这段激进的重建时期,联邦军队驻扎在南方,以确保改革得以实施,并保护非裔美国人的权利。然而,1877 年重建结束后,这些军队撤离,被称为 "吉姆-克劳 "法的歧视性法律卷土重来,这些法律确立了合法的种族隔离制度,在近一个世纪的时间里剥夺了许多非裔美国人的公民权利和政治权利。

南北战争后的重建时期标志着美国宪法史上一个深刻的转折点。面对冲突留下的伤痕和奴隶制根深蒂固的不平等,联邦政府认识到有必要采取果断干预措施,保障前奴隶的权利,建立一个真正统一的国家。第 13、14 和 15 条修正案的通过是对这一危机最重要的回应之一。1865 年批准的第 13 条修正案结束了奴隶制,为自由的新时代奠定了基础。然而,仅仅结束奴隶制还不足以确保平等;必须承认前奴隶是正式公民。这就是 1868 年批准的第 14 条修正案的作用所在。该修正案通过保障公民权和提供法律下的平等保护,力图在南方各州的歧视性法律面前保护非裔美国人的权利。最后,1870 年批准的第 15 项修正案旨在通过明确禁止基于 "种族、肤色或以前的奴役状况 "的歧视,确保非裔美国人的选举权。这一保障至关重要,因为如果没有它,新获得的自由和公民身份可能会因投票站的歧视性做法而受到损害。这些修正案不仅仅是对内战的回应;它们反映了对美国能够和应该成为什么样的国家的更广泛愿景。通过将这些基本权利载入《宪法》,政府试图为一个不断发展的国家建立一个坚实的框架,在这个框架内,所有公民,无论其背景如何,都可以在建设一个 "更加完美的联邦 "中发挥作用。

费城制宪会议

1787 年费城制宪会议是美国历史上最重要的事件之一,它为管理美国至今的政府结构和原则奠定了基础。这次大会虽然由一群白人精英主导,但其观点和利益却多种多样,反映了当时的社会政治紧张局势。不可否认,近三分之一的代表拥有奴隶这一事实影响了关于政府结构和公民权利的讨论。奴隶制在许多州的社会和经济中根深蒂固,拥有奴隶的代表们往往决心保护自己和本州的个人利益。

大会上最激烈、最具争议的辩论之一是 "五分之三的妥协"。它规定,就确定代表权和税收而言,奴隶将被算作一个人的 "五分之三"。这一妥协使奴隶制各州在国会中拥有更多的代表权,增强了它们的政治力量。此外,政府结构本身也是争论的焦点。代表们分为两派,一派支持强大的中央政府,另一派则主张州政府强大,中央政府有限。最终妥协的结果是建立了两院制的立法机构(众议院和参议院),平衡了大州和小州之间的权力。最后,选举权问题也是讨论的核心。在普遍使用财产标准来决定投票资格的时代,大会将这一决定权留给了各个州。这种做法导致了各种各样的选举权政策,一些州随着时间的推移逐渐将选举权扩大到更多的公民。因此,制宪会议是理想、经济利益和实用主义的复杂组合。参加制宪会议的人们意见并不一致,但他们成功地制定了一个框架,不仅使各州团结起来,而且为国家在随后几个世纪的发展和演变奠定了基础。

费城制宪会议就投票权问题展开了激烈的辩论。当时,只有土地所有者才有投票权的观点被许多人广泛接受,因为他们认为这些人在社会中拥有稳定而持久的利益,因此最有能力做出有利于社会的明智决定。这一观点的背景源于英国的传统,即选举权在历史上与土地所有权相关联。然而,其他代表认为,投票权应扩展至其他公民。他们认为,将选举权仅限于土地所有者有悖于《独立宣言》中规定的原则。如果 "人人生而平等 "并享有 "生命权、自由权和追求幸福的权利",那么为什么这一原则不能转化为更普遍的选举权呢?奴隶问题使情况变得更加复杂。虽然《独立宣言》谈到了平等,但它是在奴隶制广泛存在的社会中写成的。对许多人来说,平等和自由的理想与奴隶制的现实之间存在着认知上的偏差。在起草宪法的过程中,"人人生而平等 "这一论断是否包含奴隶这一问题在很大程度上被回避了,从而导致了五分之三妥协等折衷方案。最终,大会将选举权问题留给了各个州。这一决定使得年轻的国家政策多样化。一些州逐渐减少或取消了对财产的投票要求,扩大了选民范围,而另一些州则几十年来一直保持着更严格的限制。平等和自由的理想与 18 世纪晚期美国的社会和经济现实之间的矛盾不断引发争论和冲突。经过数十年和许多社会运动才开始弥合理想与现实之间的差距。

沉默、让步与 1787 年宪法的成就

背景和序言

美国宪法具有非凡的生命力,在长达两个多世纪的时间里,它指引着美国不断应对社会、政治和经济变革的挑战。宪法的强大部分源于其设计:宪法是本着妥协精神起草的,反映了对当时各州及其公民不同利益和关切的认可。开国元勋们预见到了未来不可预见的事件,明智地避免了强加过于僵化的指令。相反,他们制定了一份文件,由于其刻意的模糊性,该文件允许多种解释,以适应不断变化的情况。这种灵活性得益于几个关键机制。首先,尽管文本可以修改,但修改过程需要达成重大共识,从而确保只有深有感触的修改才能被采纳。其次,作为宪法的一项基本原则,三权分立确保了政府行政、立法和司法部门之间的平衡。这种平衡防止任何一个机构获得绝对权力,并强化了所有机构都在法治下运作的理念。最后,美国最高法院在这一动态中占据核心地位,是宪法解释的最终仲裁者。最高法院的裁决不断完善和澄清宪法文件的范围,使法学能够适应不断变化的社会。因此,得益于宪法起草者的开明构想和这些适应机制,宪法仍然是美国民主赖以生存的坚实基础。

美国宪法》以令人难忘的 "我们人民 "开篇,提出了建立一个合法性直接来自人民的政府的崇高目标。这是一个强有力的开端,宣称新国家将由其公民的集体愿望而非君主制或占统治地位的精英来指导。然而,"人民 "这一概念本身却处于灰色地带,文本中没有具体说明,因此产生了不同的解释。这种矛盾性反映了国父们有意做出的妥协。1787 年,代表们在 "包容 "问题上存在着强烈的紧张关系和根本分歧。文本没有提供一个可能会疏远某个派别的精确定义,而是保持了回避的态度。宪法中对奴隶制的处理是这种和解方式的另一个例子。虽然 "奴隶制 "一词本身从未被提及,但它被间接地纳入了文件。五分之三的妥协等机制默认了奴隶制的存在和延续,主要是为了确保奴隶制在文化和经济上都根深蒂固的南方各州对宪法的遵守。归根结底,这些妥协既揭示了起草者的务实愿景,也揭示了新国家内部的深刻分歧。他们小心翼翼地驾驭着这道山脊,希望为一个更加稳定和持久的联邦奠定基础。

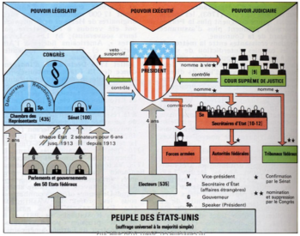

宪法和美国联邦政府的结构

美国宪法》是美国联邦政府结构的基石,确立了指导国家的基本原则。它以联邦制原则为基础,这一原则在国家政府和各州政府之间分配权力。在这一结构的核心中,每个州都有自己的宪法,为自己的政府提供了一个框架,并允许各州根据自己的需要和偏好对各种问题进行立法。例如,尽管联邦宪法规定了公民的基本权利,但这些权利往往由各州自行规定和阐述。此外,每个州都有权定义自己的公民身份标准,因此公民的权利和责任可能会因居住在加利福尼亚州、得克萨斯州还是纽约州而有所不同。中央权力和各州权利之间的这种平衡提供了必要的灵活性,使美国的文化和社会经济多样性得以蓬勃发展。从本质上讲,联邦制创造了一个马赛克,其中每个州都可以根据自己的特点行事,同时又是一个统一的国家实体的组成部分。

美国《宪法》的设计是明智的,旨在确保政府内部权力的均衡分配,从而避免潜在的权力滥用,保护公民的自由。分权原则是这一设计的核心。有权制定法律的立法权分为两院。一方面是众议院,各州的代表根据其人口数量而定。这确保了人口最多的州的利益得到考虑。另一方面,参议院确保每个州,无论大小,都有平等的发言权,每个州有两名参议员。这种双重结构旨在根据各州的面积和人口来平衡各州的利益,确保各级代表的公平性。除立法部门外,还有负责实施和执行法律的行政部门和负责解释法律的司法部门。这些职能的明确分工确保了任何一个部门都不能支配其他部门,从而形成了一个相互制衡的体系。这一制度是美国民主的基石,确保政府的行为始终符合其服务对象的利益。

在 1787 年的制宪会议上,北方和南方各州之间的紧张关系显而易见。一个核心问题是如何计算人口以确定国会中的代表权。五分之三的妥协 "就是在这种紧张关系中产生的,它允许南方奴隶州增加其政治影响力。根据这一妥协方案,就代表权而言,每个被奴役者将被视为相当于五分之三的自由人。这保证了南方各州不仅可以根据其自由人口,还可以根据其奴隶人口的一部分增加代表权。北方各州接受了这一妥协,作出了重大让步,旨在维护年轻的美国脆弱的统一。然而,这一妥协具有深远的道德影响。虽然它给予了南方各州在国会中更大的发言权,但也降低了奴隶的人的价值,将他们视为不完整的人。随着时间的推移,这一条款受到广泛批评,被视为宪法道德结构上的一个污点。它提醒人们,即使是在建立一个以自由和平等为基础的国家时,也会以牺牲人权为代价做出妥协。

选举团

在制宪会议上,代表们对暴政的阴影记忆犹新。他们刚刚摆脱英国君主制的桎梏,决心建立一个能够保护美国免受滥用权力之害的治理体系。这引发了关于行政机构作用,尤其是总统权力范围的激烈辩论。一方面,人们认识到需要一个强有力的行政人物,能够在危机时刻迅速做出决定,并在国外代表国家。这导致一些代表主张总统拥有广泛的权力,让人想起君主立宪制的特权。然而,其他代表则对权力过度集中深表怀疑,担心权力过大的总统可能会变成君主或暴君。折中方案设计得很巧妙。总统将被授予重大权力,如否决立法的权利,这将使他能够制衡国会的权力。然而,为了避免权力过于集中,副总统将不会由人民直接选举产生。相反,由选举人组成的选举团将负责选举总统和副总统。这一制度在人民与国家最高职位的选举之间起到了一定的缓冲作用,反映了对 "多数人暴政 "的担忧以及选举过程中调解的重要性。此外,副总统还有一个至关重要的额外角色,即在参议院出现僵局时充当决定性一票,从而加强权力制衡。这一微妙的制度反映了开国元勋们的谨慎,他们在建立新共和国的过程中寻求权力与克制之间的平衡。

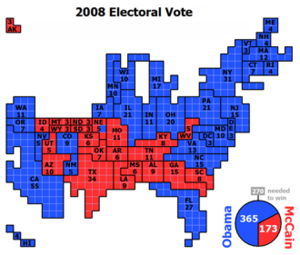

选举团是美国民主制度中最独特的机构之一,经常成为辩论和争议的主题。选举团最初是作为国会投票选举总统和民众直接投票选举总统之间的一种折衷方案,它反映了国父们对 "多数人暴政 "的不信任。他们认为,将决定权委托给一组选举人将提供额外的调解,确保总统由知情和有献身精神的个人选出。在选举团结构中,每个州获得的选举人数量与其在国会的代表总数(众议院+参议院)相等,这也是平衡大州和小州之间权力的一种方式。因此,即使人口最少的州也至少有三名选举人。随着时间的推移,为了适应美国政治现实的变化,有必要进行修改。第 12 项修正案纠正了原有制度中的一个明显缺陷。最初,得票最多的候选人成为总统,得票第二多的候选人成为副总统。1800 年,托马斯-杰斐逊(Thomas Jefferson)和亚伦-伯尔(Aaron Burr)获得的选票数相等,造成僵局,这成为一个问题。因此,修正案将这两个职位的选票分开,确保选举人明确投票选举总统和副总统。第23条修正案反映了承认美国首都哥伦比亚特区居民的公民身份和选举权的愿望。虽然这些居民生活在美国政治的中心,但在批准该修正案之前,他们在总统的选择上没有发言权。多年来,选举团一直是许多批评和改革建议的主题。一些人主张废除选举团,改由民众直接投票决定,另一些人则试图对其进行改革,以更好地反映人民的意愿。尽管如此,选举团的存在仍然决定着总统竞选活动的进行方式和候选人的选举策略。

美国的选举团制度很独特,甚至经常被一些美国公民误解。实际上,当选民在总统选举中投票时,他或她实际上是在为一组承诺支持特定候选人的选举人投票,而不是直接为候选人本人投票。几乎所有州都实行 "赢家通吃"。这意味着,即使一名候选人仅以微弱优势赢得多数选票,他或她也将获得该州的所有选举人票。只有内布拉斯加州和缅因州偏离了这一规则,根据各选区的结果分配部分选举人。这种制度有两方面的影响。首先,它造成了一种趋势,即在坚定地与某一党派保持一致的州(例如,民主党的加利福尼亚州或共和党的俄克拉荷马州),候选人并不需要真正参加竞选活动,因为结果在很大程度上是可以预料的。其次,这凸显了 "摇摆州 "的重要性--这些州的选民严重分裂,选举结果难以预料。这些州正成为候选人的必争之地,他们在那里花费了过多的资源和时间。佛罗里达州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州等州在每个选举周期都会成为关注的焦点,因为这些州向某一方的倾斜可能会决定选举的结果。这种动态受到一些人的批评,他们认为这使少数几个州对选举产生了不应有的影响,忽视了美国其他地区的关切。美国的选举制度很独特,多年来引起了很多讨论,尤其是选举团机制。美国公民在总统选举中投票时,并不直接投给自己心仪的候选人,而是投给一组选举人,再由他们投票选举总统。大多数州都采用 "赢家通吃 "的方法,即赢得本州普选的候选人赢得本州所有的选举人。不过,缅因州和内布拉斯加州采用了另一种方法:"国会选区法"。根据这种方法,赢得该州总普选票数的候选人将获得两名选举人。剩余的选举人(根据该州的国会选区数量)则单独分配给每个选区的获胜者。这意味着,从理论上讲,这些州的选举人票可能会被候选人瓜分。这一区别至关重要,因为它凸显了不同州是如何处理选举过程的。采用 "赢家通吃 "方法的州即使以微弱优势赢得州选举,其选举人票也可能全部投给一名候选人,而缅因州和内布拉斯加州则提供了一个在其境内代表不同意见的机会。虽然这种方法只在两个州使用,但它凸显了美国选举过程的多变性和复杂性。

尽管选举团的初衷是平衡各州之间的选举权力,防止人口最多的州过度主导,但正是由于这些原因,选举团已成为争议的根源。争论的焦点之一是,这一制度可以允许候选人在没有赢得普选的情况下成为总统,过去也曾出现过这种情况。这正是 2000 年小布什和阿尔-戈尔之间颇具争议的选举中发生的情况。戈尔以微弱优势赢得了普选,但在佛罗里达州的计票问题上打了一场官司之后,布什被宣布在这个关键州获胜,从而获得了多数选举人票,并因此当选总统。这引发了激烈的争论和对选举团制度的质疑,因为许多人不明白候选人怎么可能在没有赢得普选的情况下成为总统。类似的情况还发生在 1876 年、1888 年和 2016 年的选举中。这些选举虽然时间间隔较长,但却加强了改革或废除选举团制度的呼声。该制度的捍卫者认为,它保护了小国的利益,确保了代表权的平衡;而批评者则认为,它不民主,会给某些选民带来不相称的发言权。关于选举团是否仍有意义或是否需要改革的问题,是美国政治领域一直存在的争论。这场辩论提出了关于民主本质以及如何在选举过程中最好地公平代表公民的根本问题。

选举团制度是美国选举程序的一个独特之处。该制度由美国开国元勋建立,旨在平衡各州的代表权,确保人口较少的州不会被人口较多的州边缘化。开国元勋们还担心将选举的决定权直接交到群众手中,担心会出现 "多数人的暴政"。因此,选举团被设想为民众投票和总统选举之间的一种调解人。每个州分配到的选举人数量与其在国会中的众议员和参议员总数相等。因此,即使人口最少的州也至少有三名选举人。根据 "赢者通吃 "的规则,当候选人在一个州(缅因州和内布拉斯加州除外)赢得普选时,他或她通常会赢得该州的所有选举人。候选人在没有获得多数民众选票的情况下赢得选举的可能性引起了很多争议。当这种情况发生时,例如在2016年,改革或废除选举团的呼声再次高涨。该制度的捍卫者认为,它保护了人口较少州的利益,并确保了国家层面的均衡代表性。而批评者则认为,这一制度已经过时,不能体现每个公民都有平等发言权的民主原则。尽管关于选举团的相关性的争论仍在继续,但它仍然是美国选举进程的核心要素,并继续影响着总统竞选中候选人的策略。

司法权

建立强有力的司法机构是 1787 年制宪会议上做出的具有远见卓识的决定之一。美国最高法院在这一司法权中占据核心地位。随着时间的推移,它已成为公民宪法自由的重要守护者,同时也是政府各部门和各州之间法律纠纷的最终仲裁者。最高法院大法官由总统任命,经参议院批准,这保证了大法官的民主遴选程序。他们的终身任期强化了这样一种理念,即这些法官一旦就职,就应免受当前政治动荡的影响。这种保护使他们能够全心全意地解释法律,而不必担心遭到报复或受到外界影响。法院审查立法机关或行政机关的行为并在必要时宣布其无效的能力--这种做法被称为司法审查--是美国民主运作的根本。正是通过这一机制,法院才能确保政府的所有行为都符合宪法,从而维护美国建国文件的完整性。法院的设计以及赋予它的权力和责任体现了美国制衡制度的精髓。这一制度确保政府的任何部门都不会获得绝对的权力,从而保护公民的权利和自由,并确保作为建国基础的民主原则的持久性。

五分之三的妥协是制宪会议上最具争议的决定之一。它反映了当时代表们的深刻分歧和实际关切,同时也显示了奴隶制在年轻的美国国家的社会、经济和政治结构中的根深蒂固程度。这一妥协的细节主要是经济和政治方面的,而不是道德方面的。依赖奴隶制的南方各州希望在确定其在国会中的代表人数时,将其全部奴隶人口计算在内。这当然会大大增加他们的政治权力。奴隶制不那么普遍的北方各州反对这样做,认为如果奴隶没有选举权,不被视为正式公民,他们就不应该被全部计入代表人数。因此,五分之三的妥协方案试图在这些不同的立场之间取得平衡。然而,它的间接后果是在许多年里加强了蓄奴州的政治权力,使它们对总统、国会乃至国家政治拥有不成比例的影响力。同样重要的是要注意到,这一妥协以及宪法中使奴隶制永久化的其他条款(如 1808 年之前不禁止奴隶贸易的条款)经常被作为原始宪法存在严重缺陷的证据。这些条款反映了当时为建立一个稳定的联邦而必须面对的现实和作出的妥协,但也表明奴隶制与美国的建国有着千丝万缕的联系。奴隶制问题及其引发的紧张局势最终导致了 19 世纪 60 年代的美国内战。

美国宪法》虽然被公认为重要的建国文件,但其妥协的特点反映了 18 世纪美国社会的深刻分歧,尤其是围绕奴隶制问题的分歧。具体条款,如《逃奴条款》,规定任何逃跑的奴隶都必须归还其主人,将奴隶制国有化。这意味着即使已经废除奴隶制的国家在法律上也有义务参与奴隶制的延续。这些妥协产生了几大影响。首先,它们通过将奴隶制纳入宪法文件本身,使奴隶制合法化并得到强化。其次,这些安排加剧了北方和南方各州之间的地区紧张局势,这种紧张局势最终导致了美国内战。即使在废除奴隶制之后,这些妥协的后果依然存在,奴隶的后代在整个 20 世纪都在为争取自己的公民权利而斗争。今天,人们常常挑出原始宪法中的这些条款,以强调国家的平等和自由理想与奴隶制现实之间的不一致。然而,重要的是要认识到宪法是一份有生命力的文件。随后的修正案,如第 13、14 和 15 条修正案,试图纠正最初的一些不公正现象。但这些妥协对美国历史和社会的影响仍然深远而不可磨灭。

奴隶制问题

在 1787 年的制宪会议上,北方和南方各州在奴隶制问题上关系紧张,因此有必要做出妥协,以建立一个更强大的联邦。为了争取南方对新宪法的支持,北方各州同意了 "逃奴条款"。该条款规定,即使是那些已经废除奴隶制的州,也有义务将任何逃跑的奴隶交还给他们在南方的原主人。这一旨在安抚南方各州的条款显然与美国革命所宣扬的自由和平等的理想相悖。它不仅加强了奴隶制在法律上的合法性,而且使被奴役者更难逃往北方自由州过上更好的生活。这一妥协虽然在当时对新国家的形成具有战略意义,但也表明了以国家统一的名义牺牲基本原则的程度。

在 1787 年的制宪会议上,除了在奴隶制问题上的其他妥协之外,北方各州还同意将禁止从非洲进口奴隶的禁令推迟到 1808 年。这一决定是为了确保南方各州对新宪法的支持,但却产生了深远而持久的影响。它使跨大西洋奴隶贸易又持续了二十年,导致更多的非洲奴隶涌入。甚至在 1808 年之后,尽管与非洲的奴隶贸易被禁止,但日益活跃的国内奴隶贸易仍在继续。南方各州继续在国内买卖和贩卖奴隶,特别是向西部和南部下游地区贩卖奴隶,因为那里的种植园扩张需要大量劳动力。直到 1865 年最终废除奴隶制,这种国内贸易才宣告结束。

北方各州在 1787 年制宪会议上接受的妥协方案凸显了年轻的美国共和国在奴隶制问题上存在的紧张和矛盾。虽然自由和平等的理想被宣布为新国家的基础,但它们与维持和容纳令人憎恶的奴隶制做法并存。这些协议揭示了政治、经济和社会问题的复杂性,而这些问题正是起草宪法时所做出的每项决定背后的原因。它们还说明了试图将利益和文化如此不同的各州联合起来所固有的挑战。北方各州虽然有许多在道义上反对奴隶制,但为了确保新联盟的凝聚力和可行性,它们往往准备做出让步。这些妥协虽然促进了《宪法》的批准并确保了一定程度的初期稳定,但却留下了一些根本性的问题没有得到解决,而这些问题最终只能在几十年后的一场血腥内战中找到答案。

联邦政府与各州之间的紧张关系

1787 年制宪会议是一场激烈辩论和关键谈判的舞台,远远超出了奴隶制问题的范畴。这些讨论的核心是另一个根本性难题:如何平衡中央联邦政府与各州之间的权力。这是一项艰巨的挑战,既需要一个强大的中央政府来管理一个新兴国家,又需要各州保持自治和主权。税收问题尤其具有争议性。根据《邦联条款》的经验,中央政府缺乏资金,只能依靠各州的自愿捐款,因此显然需要做出改变。然而,人们对赋予联邦政府加税的权力表示担忧。许多人担心这会赋予中央政府过大的权力,有可能形成一种专制权力。小州尤其担心。他们担心,如果代表权和税收以人口或财富为基础,就会被人口更多、更富裕的大州的利益所支配。这些担忧促成了著名的《康涅狄格妥协法案》或《大妥协法案》,该法案建立了一个两院制国会:众议院和参议院,前者的代表权以人口为基础,后者的代表权以人口为基础。最终,大会成功达成了一系列妥协,虽然并不完美,但为一部持久的宪法奠定了基础。它在中央权力和各州权利之间达成了微妙的平衡,这种紧张关系至今仍影响着美国政治。

美国宪法的批准之路并非一帆风顺。1787年费城会议之后,尽管许多人支持新宪法,但显然也有强烈的反对意见。被称为 "反联邦主义者 "的人担心新宪法会赋予中央政府过多的权力,从而牺牲各州和个人的权利。对他们来说,如果没有明确的保护措施,新政府就有可能变得像殖民地在美国革命期间所反对的政府一样专制。为了回应这些担忧,也为了争取对批准宪法的支持,人们同意,一旦宪法获得批准,第一届国会将提出一系列修正案来保护个人权利。这些修正案就是我们今天所熟知的《权利法案》。宪法》的前十项修正案统称为《权利法案》,于 1791 年获得通过。它们保障了一系列个人权利,如言论自由、宗教自由和新闻自由,以及免受不公平法律诉讼的保护。这些权利已成为美国政治和法律文化的基础。通过在《宪法》中加入《权利法案》,开国元勋们不仅寻求保障美国公民的基本自由,还试图减轻反联邦主义者的恐惧和焦虑。这一姿态在确保《宪法》获得批准以及为年轻的美国共和国建立稳定持久的政府方面发挥了至关重要的作用。

这些修正案是《宪法》中的前十条修正案,于 1791 年加入,赋予个人言论、宗教、新闻、集会自由以及公平审判权等权利。它们还限制了政府的权力,规定了三权分立和联邦制。

权利法案

美国宪法》前十条修正案所载的《权利法案》仍然是美国法律体系的重要组成部分。该法案于 1791 年获得批准,是出于对个人权利和自由在最初的《宪法》中未得到充分保护的担忧。

- 第一修正案: 保障基本自由,如言论自由、宗教自由、新闻自由、集会自由以及向政府请愿的权利。

- 第二修正案:规定了公民持有和携带武器的权利。

- 第三修正案: 保护公民在和平时期不被强迫在其财产上安置士兵。

- 第四修正案: 提供保护,防止无端搜查和扣押,并要求搜查令必须具体且证据确凿。

- 第五修正案: 规定了一系列司法保护措施:防止自证其罪,防止一罪二审,保障公平审判权。

- 第六修正案: 保证每个被指控犯罪的人都有权获得迅速、公开和公正的审判,以及聘请律师的权利。

- 第七修正案: 在涉及巨额金钱的民事诉讼中,保障由陪审团进行审判的权利。

- 第八修正案: 禁止残忍或过度惩罚。

- 第九修正案: 该文本重申,《宪法》中列举的权利并非详尽无遗,其他权利虽然没有具体说明,但也受到保护。

- 第十修正案: 该修正案确立了一项原则,即《宪法》未分配给联邦政府也未剥夺各州的权力仍属于各州或人民。

这样,《权利法案》就成了抵御联邦政府可能侵犯的盾牌,保证并加强了对美国公民个人权利和自由的保护。在有关美国政府权力范围和限制的辩论中,《权利法案》一直是并仍然是一个固定的参考点。

美国权利法案》是公民基本自由的坚实保障。这些自由包括

- 宗教自由: 根据第一修正案,每个人都有权信奉自己选择的宗教,或者不信奉任何宗教。此外,政府不得建立国教或干涉宗教活动。

- 言论自由: 第一修正案还保护言论自由,确保每个公民都有权发表言论,而不必担心审查或政府报复。

- 新闻自由: 该修正案还确保新闻自由,允许在不受政府审查的情况下发表信息和观点。

- 和平集会自由: 和平集会以交流和捍卫思想的权利也受到第一修正案的保护。

- 请愿自由: 这项权利也载于第一修正案,允许公民要求政府干预特定情况,或重新审查现行法律或政策。

- 持枪权: 经常引起争议的第二修正案保障公民持有和携带武器的权利,一般被解释为自卫和保卫国家的手段。

- 防止国家滥用权力: 权利法案》的几项修正案旨在保护公民免受国家、警察和司法系统可能的滥用权力行为。特别是第四、第五、第六和第八条修正案,保障公民免受无理搜查和扣押、获得公正审判的权利、聘请律师的权利,并禁止残忍或过度惩罚。

权利法案》是保护个人自由不受政府潜在压迫行为侵害的根本依据。这些权利和自由是美国特性的核心,一直是许多争论和司法解释的焦点。

美国的《权利法案》和法国的《人权和公民权宣言》是两部建国文献,虽然它们产生于不同的历史和政治背景,但却见证了保护个人自由和确定公正治理原则的共同愿望。1789 年法国大革命期间通过的《人权和公民权利宣言》宣布了人的自然、不可剥夺的神圣权利。宣言》确认平等和自由是普遍权利,阐明了 "人生而自由,权利平等 "等原则。它还主张三权分立、法律是普遍意志的体现以及意见自由的重要性。在大西洋的另一端,《权利法案》于 1791 年被加入美国宪法。该法案旨在防止联邦政府滥用权力。其十项修正案涵盖了一系列权利,包括言论、新闻和宗教自由,以及免受无端搜查和扣押的权利和获得公平审判的权利。虽然这两份文件都是各自国家的基本文件,但它们也是特定环境的产物。例如,法国的《宣言》是在反对绝对君主制的革命背景下产生的,而美国的《权利法案》则产生于殖民者从英国统治下独立后对过于强大的中央政府的不信任。

人和公民的权利宣言》和美国的《权利法案》无疑是人权史上的两大里程碑。然而,它们在范围和侧重点上有所不同,反映了它们起草时不同的社会、政治和哲学背景。1789 年的《人权和公民权利宣言》是法国大革命的一部分,这一时期的特点是对旧的社会和政治秩序提出了激烈的质疑。该宣言充满了启蒙运动的思想,其中 "公民 "的概念占据了中心位置。它规定主权属于人民,法律必须反映 "普遍意愿"。它强调平等和博爱是基本原则。这份文件旨在建立一个以共同利益为本的社会新秩序框架。另一方面,《美国权利法案》深受英国统治下的美国殖民地的经验以及对强大中央政府的不信任的影响。其重点在于保护个人权利,防止政府可能的滥用。它植根于古典自由主义思想传统,重视个人自主、私有财产和公民自由。每一条修正案都旨在保护个人免受政府过度行为的侵害,无论是以言论自由的形式,还是以保护个人免受无端搜查和扣押的形式。因此,法国的宣言旨在为一个以博爱和平等为基础的国家奠定基础,而美国的宣言则更侧重于在一个新兴共和国的背景下保障个人自由。这些细微差别不仅反映了政治和哲学理想的不同,也反映了每个国家在其历史关键时刻所面临的挑战和抱负。

美国《权利法案》是为保护公民免受政府可能的滥用而精心制定的。这种担忧源于殖民者之前在英国统治下的经历,他们认为英国的暴政经常侵犯他们的个人权利。为了确保新的美利坚共和国不会重蹈覆辙,开国元勋们纳入了一系列修正案,作为个人自由的守护者。第四修正案保护公民免受不合理的搜查和扣押,要求在有确凿证据的基础上签发搜查令才能进行搜查或扣押。第五修正案为那些被指控犯罪的人提供了一系列保护。这些保护包括禁止自证其罪,即不得强迫个人作不利于自己的证词,以及防止 "一罪二审",即防止个人因同一罪行受到两次审判。第六修正案确保所有被指控犯罪的人都有权获得迅速、公开的审判以及公正的陪审团。它还保障被告有权获知对其提出的指控,有权聘请律师为其辩护,有权与对其不利的证人对质。这些权利对于确保个人不被不公正地监禁至关重要。最后,第八修正案禁止残忍和不寻常的惩罚。这意味着对被定罪者施加的惩罚或待遇不得不人道或与所犯罪行相比过于严厉。总体而言,这些修正案强化了以下原则,即在自由社会中,个人的权利和自由至关重要,政府只能通过强有力的保障措施来限制这些权利和自由,以防止滥用。这些条款反映了作为美国法律制度基础的正义和自由的基本价值观。

美国的《权利法案》和法国的《人权和公民权利宣言》是人权历史上最具影响力的两份创始文件。它们是在重大政治革命和社会变革的背景下起草的,反映了各自国家人民对自由、正义和平等的渴望。1789 年的《人权和公民权宣言》诞生于法国大革命,那是一个旨在结束旧制度弊端的重大动荡时刻。它提出了平等、自由和博爱的普遍原则,为建立一个以尊重个人和集体权利为基础的国家奠定了基础。它主张所有公民,无论其地位或出身如何,在法律面前一律平等,并成为世界各地许多其他权利宣言的范本。在大西洋的另一端,《美国权利法案》是在 1791 年美国宪法获得批准后不久通过的。它的诞生源于国父们对过于强大的中央政府的不信任以及对保护个人自由的渴望。因此,《美国宪法》前十条修正案保障了一系列个人权利,并限制了联邦政府的权力,为防止滥用权力提供了强有力的保护。尽管这些文件是在不同的背景下制定的,侧重点也各不相同,但它们都共同关注基本权利和自由的保护。它们的影响不容低估;它们激励了一代又一代的改革者、活动家和立法者,并继续影响着全世界关于人权的辩论。

1791 年通过的第二修正案长期以来一直是美国宪法中最受争议的条款之一。对它的解释引起了巨大的争议和激烈的辩论,特别是在美国枪支暴力的背景下。在批准宪法时,人们对常备军极不信任。许多美国殖民者担心强大的联邦军队会被用来压迫人民或推翻各州的权利。由普通公民组成的民兵被视为对抗正规军的必要力量。在此背景下,第二修正案旨在确保公民有权拥有武器,以便在这些民兵组织中服役。

修正案的语言导致了两种主要的解释:

- 民兵解释: 一些人认为,第二修正案仅在参加民兵的情况下保障携带武器的权利。根据这种解释,个人拥有枪支的权利将以服役或加入民兵为条件。

- 个人主义解释: 另一些人认为,第二修正案保障了个人无条件拥有枪支的权利,与民兵成员资格无关。

现代关于第二修正案的争论通常集中在枪支管制、枪支暴力和政府监管等问题上。随着大规模枪击事件在美国的增多,枪支管制问题变得尤为紧迫和两极分化。2008 年,在哥伦比亚特区诉海勒一案中,美国最高法院做出了支持个人主义解释的裁决,确认《第二修正案》保护个人拥有枪支用于自卫等合法用途的权利,与民兵服役无关。

第二修正案是美国宪法中为数不多的条款之一,尽管其篇幅简短,但却引发了大量的诉讼、辩论和争议,这主要是由于其模棱两可的性质。在美国历史的大部分时间里,判例法主要集中在对民兵的解释上。最高法院的早期判决,如美国诉米勒案(1939 年),通过民兵的棱镜审视了枪支所有权。在该案中,法院裁定禁止某些枪支的联邦法律并不违宪,因为相关武器(锯短的猎枪)与民兵的行动并无明显联系。然而,这一解释已发生演变。2008 年 "哥伦比亚特区诉 Heller "案的裁决标志着一个重要的转折点。在此案中,最高法院首次明确承认个人拥有枪支的权利,无论是否参加民兵。这一裁决代表了与前几十年截然不同的解释。在法律辩论的同时,公众对第二修正案的讨论也愈演愈烈。随着大规模枪击事件的增加,许多公民、活动家和立法者呼吁制定更严格的枪支管制法律。另一方面,许多持枪权的捍卫者认为任何管制企图都是对其宪法权利的威胁。全国步枪协会(NRA)等游说者和 "每个枪支安全镇"(Everytown for Gun Safety)等团体在引导公众舆论和游说民选官员方面发挥了至关重要的作用。第二修正案是一个完美的例子,说明了宪法解释是如何随着社会政治环境的变化而演变的。曾经主要被理解为与民兵有关的集体权利,现在则被广泛认为是一项个人权利。然而,这项权利的确切范围,以及它如何与公共安全相匹配,仍然是一个有待商榷的问题。

美国《宪法》和《权利法案》通常因其平等、自由和正义的原则而备受赞誉。然而,当我们考虑历史背景时,这些原则显然并未得到普遍适用。一个新生的国家既珍视自由,又允许奴隶制,这种悖论在美国历史上留下了深深的烙印。诸如 "五分之三 "条款(将每个奴隶算作五分之三的人在国会中的代表权)和奴隶贸易条款等折衷方案表明,最初的宪法远非完全致力于平等和正义的原则。直到 1865 年通过第 13 条修正案,美国才正式废除奴隶制。同样,《宪法》通过时,妇女在法律面前也不被视为平等的。她们没有选举权,往往被排除在公共生活的许多领域之外。直到 1920 年批准了第 19 项修正案,妇女才获得了投票权。争取两性平等权利的斗争一直持续到今天。宪法是一份活的文件,可以被解释和修正。随着时间的推移,修正案不断增加,以纠正美国历史上一些最公然的不公正现象。此外,最高法院的判决和不断变化的社会规范也将宪法权利的范围扩大到了以前被边缘化的群体。然而,承认宪法的起源并不完美,而且往往自相矛盾,但这并不会降低宪法的价值。相反,它提醒人们,正义、平等和自由的原则需要时刻保持警惕,并愿意不断发展,以满足社会不断变化的需求。

美国《宪法》和《权利法案》部分反映了当时的价值观和意识形态,将某些群体,尤其是奴隶和妇女排除在外,就是这些历史偏见的证明。与世界上许多其他国家的宪法一样,美国宪法的发展轨迹也是逐步走向包容的过程。多年来,《宪法》经过修订、解释和重新诠释,将其保护范围扩大到以前被边缘化或被排斥的群体。例如,第 14 次修正案在保障法律面前人人平等方面发挥了至关重要的作用,第 19 次修正案则将选举权扩展至妇女。然而,这些变革并非一蹴而就,往往是长期、有时甚至是暴力斗争的结果。这些发展也表明了公民保持警惕的重要性。公民必须积极捍卫和扩大自己的权利。因此,宪法的历史既是一部逐步包容的历史,也是一部为包容而斗争的历史。最后,必须认识到,虽然宪法提供了一个框架,但决定其意义的是社会和个人。法律可以改变,但决定改变方向的是人及其价值观。通过承认过去的缺点和不足,我们可以努力为所有人创造一个更加公平和公正的未来。

19 世纪初的社会

领土扩张

19 世纪,在 "天命论 "的推动下,狂热的扩张浪潮席卷美国。这一广为流传的信念认为,美国注定要 "从海洋到光辉的海洋 "扩张。朝着这一方向迈出的重要一步是 1803 年购买路易斯安那州。国家以 1500 万美元的价格从法国购买了这块广袤的土地,使国家面积扩大了一倍。这一战略性收购包括对密西西比河和重要港口新奥尔良的重要控制。1804 年,刘易斯和克拉克探险队正是在这一背景下开始的。在政府的资助下,这次探险的目的是探索、绘制地图并宣称拥有这些新的西部土地。与此同时,探险队还旨在与美洲印第安部落建立和平关系,同时寻找一条通往太平洋的航道。然而,这个世纪的扩张并不局限于和平探索。1812 年,主要由于海上和领土紧张局势,与英国爆发了战争。虽然 1812 年的战争没有带来重大的领土收益,但却巩固了美国的国家认同,加强了美国的主权。后来,1819 年,美国通过《亚当斯-奥尼斯条约》将目光转向南方,从西班牙手中吞并了佛罗里达州。但是,1845 年,得克萨斯州在反叛墨西哥后短暂成为独立共和国,美国吞并了得克萨斯州,这为一场重大冲突埋下了伏笔。与墨西哥日益紧张的关系最终导致了 1846-1848 年的美墨战争。这场战争导致墨西哥割让领土,使美国获得了从加利福尼亚到新墨西哥的领土。这一时期的快速扩张将美国塑造成了一个大陆强国。然而,这也导致了内部分裂,特别是在新领土的奴隶制问题上,最终导致了国家分裂和内战。

1803 年购买路易斯安那州是美国历史上最重要的外交政变之一。美国以区区1500万美元的代价,获得了密西西比河以西近82.7万平方英里的土地。这笔交易使美国的国土面积一夜之间扩大了一倍。这些土地以前由法国托管,最近被西班牙归还,对于年轻的美洲共和国具有重要的战略意义。它们为农业扩张提供了肥沃的土壤,也是通往密西西比河的重要通道,密西西比河是一条天然的贸易高速公路。美国总统托马斯-杰斐逊是这项协议的核心人物。杰斐逊是一位有远见的人,他深知此次收购对国家未来的至关重要性。然而,如果没有拿破仑-波拿巴的欧洲野心,这笔交易就不可能达成。由于受到海地起义等重大冲突以及与其他欧洲列强关系紧张的困扰,这位法国皇帝急需资金。在此背景下,他同意出售这些土地。最终,这一协议为美国西进打开了大门,为其大陆扩张奠定了基础。路易斯安那购地不仅是一桩土地交易,它还象征着塑造美国命运的胆识、远见和机遇。

19 世纪初,美国经历了领土大扩张时期,形成了我们今天所知的地理版图。1803 年购买路易斯安那州就是其中一个关键时刻。虽然这块领土主要由各种美洲印第安部落居住的大片荒野组成,但它蕴含着向西扩张的巨大潜力,吸引了许多定居者和冒险家。将近二十年后的1819年,美国的领土野心再次显现,它获得了佛罗里达。以美国和西班牙主要谈判代表名字命名的《亚当斯-奥尼斯条约》促成了这一协议。西班牙认识到美国日益增长的影响力,并面临自身的内部问题,割让了佛罗里达。作为回报,美国放弃了对得克萨斯州的主权要求,并支付了500万美元用于清偿西班牙欠美国公民的债务。这一新的并购不仅扩大了美国的面积,还提供了战略港口、肥沃的农田和重要的防御阵地。然而,这些扩张并非没有后果。在这些土地上生活了数千年的美国原住民部落发现自己流离失所,被边缘化了。美国的扩张主义带着繁荣和增长的梦想,以牺牲原住民的土地权和主权为代价。定居者与原住民之间持续存在的紧张关系是未来许多冲突和悲剧的前奏。

两党合作

18 世纪末,年轻的美国共和国正处于政治漩涡之中。围绕全新的美国宪法展开的激烈辩论产生了两种截然不同的政治意识形态,即联邦党人和民主共和党人。以亚历山大-汉密尔顿(Alexander Hamilton)为代表的联邦党人主张建立一个强有力的中央政府。他们相信对宪法的自由解释,这将允许在制定政策和管理国家事务方面有更大的灵活性。联邦党人倾向于工业经济和中央集权政府,也更接近商人、银行家和其他城市精英的利益。相比之下,由托马斯-杰斐逊和詹姆斯-麦迪逊等人领导的民主共和党人则对中央权力过大深表怀疑。他们主张严格解释《宪法》,认为政府只应拥有《宪法》明确赋予的权力。他们重视农业社会和各州的权利,担心强大的中央政府会变得专制,威胁个人自由。尽管联邦党人在共和国建立初期发挥了至关重要的作用,但他们的影响力在19世纪初开始下降,主要原因是他们反对1812年战争的做法不得人心。与此相反,民主共和党人的声望和影响力不断上升。令人着迷的是,这些早期的分裂如何塑造了美国的政治演变。随着时间的推移,民主共和党四分五裂,产生了我们今天所熟知的民主党和共和党,延续了建国之初的争论和思想分歧。

美国建国之初,联邦党和民主共和党形成了两种截然不同的政治理念。由乔治-华盛顿、亚历山大-汉密尔顿和约翰-亚当斯等人领导的联邦党人主张建立一个联邦权力占主导地位的共和国。他们警惕直接民主的过度,坚信国家的稳定和繁荣需要一个强大的中央政府。他们希望看到美国在经济和商业上繁荣昌盛,这在一定程度上决定了他们的愿景,他们往往与前殖民地大都市英国密切合作。他们的主要支持者来自东北部的城市、商业和工业界,以及富有的地主。在另一个极端,以托马斯-杰斐逊和詹姆斯-麦迪逊为首的民主共和党人是各州权利的积极捍卫者,不信任无所不能的中央政府。他们渴望建立一个农业共和国,深信自由的真谛在于土地及其所提供的独立。尽管他们推崇法国大革命的一些意识形态,但在种族平等等问题上并不持进步观点。他们的基础主要是农村,特别是在南部和西部各州,得到了农民、种植园主和拓荒者的支持。这些早期的意识形态冲突奠定了美国政治格局的基础。尽管联邦党人最终淡出了主导政治力量的行列,但他们的遗产和理想却一直存在。至于民主共和党,他们是今天民主党和共和党的先驱,见证了几个世纪以来政治思想的演变和变革。

美国的诞生是在动荡的全球背景下发生的,其特点是欧洲,特别是法国的革命动荡。这一时期不可避免地影响了美国国内的政治动态,导致联邦党和民主共和党之间的激烈分化,这在 1800 年的总统选举中尤为明显。这两个政党之间的敌意显而易见。一方面,以托马斯-杰斐逊为首的民主共和党人认为联邦党人是傲慢的精英,意图效仿英国君主制,破坏年轻的美国民主。他们深信,联邦党人与英国的亲密关系背叛了美国的革命原则。他们的言论经常把联邦党人描绘成贵族人物,远离人民的关切。联邦党人则认为民主共和党人威胁到了这个年轻国家的稳定。法国大革命的断头台和大清洗一直困扰着联邦党人的想象。约翰-亚当斯及其支持者将杰斐逊及其政党视为激进革命的使者,准备将其过激行为和暴力引入美国。在他们看来,民主共和党代表着无政府状态,是一种破坏性力量,如果任其发展,可能会让年轻的共和国陷入混乱。这种相互猜疑和指责的气氛使得1800年的总统大选格外激烈。尽管如此,这次选举也因权力从一党和平转移到另一党而引人注目,这一民主过渡巩固了美国的共和政体。

1800 年的总统选举通常被称为 "1800 年革命",是美国政治史上的一个里程碑。在许多新生的民主国家,当对立党派意见相左时,权力交接可能会很动荡,有时甚至会发生暴力冲突。然而,1800 年的美国却并非如此,尽管选举激烈而充满激情。现任总统、联邦党人约翰-亚当斯与民主共和党候选人托马斯-杰斐逊对决。尽管这两位标志性人物对国家的未来有着截然不同的愿景,但权力交接过程没有发生流血或暴力事件。事实上,一旦选举团的选票计算完毕,杰斐逊在众议院投票解决平局后宣布获胜,亚当斯就接受了自己的失败,平静地离开了首都。这一时刻不仅展示了年轻的美国民主政体的韧性和力量,还开创了和平移交权力的先例,而和平移交权力现已成为美国民主传统的支柱。1800年的选举还巩固了美国的两党制,由两个占主导地位的政党主导国家政治,这种模式一直延续至今。美国能够和平地渡过这一过渡时期,向其他国家和本国公民发出了一个强有力的信息,即美国民主制度的稳健性及其对共和原则的承诺。

宗教

宗教热情复苏,宗教活动增加

美国的 "大觉醒 "实际上是指两个不同的宗教运动:17 世纪 30 年代和 40 年代的第一次大觉醒和始于 19 世纪初的第二次大觉醒。这些运动对美国的宗教、社会和文化产生了深远的影响。第一次大觉醒开始于美国殖民地,受乔纳森-爱德华兹等传教士的影响,他的布道《愤怒上帝手中的罪人》是这一时期最著名的布道之一。英国布道家乔治-怀特菲尔德(George Whitefield)也在这场运动中发挥了核心作用,他在殖民地各地的露天巡回布道吸引了成千上万的人。这些传教士强调皈依和重生的个人经历。这一时期的宗教狂热也导致了新教派的产生,并在这些新皈依者与原有教会之间制造了一些紧张关系。始于 19 世纪初的第二次大觉醒在性质上要民主得多。它与既有教会的联系较少,强调个人经历、宗教教育和道德行动主义。律师出身的查尔斯-芬尼(Charles Finney)是这一时期的领军人物之一。他在 "复兴会议 "上以创新的方法著称,宣扬个人可以选择自己的救赎的理念。第二次复兴也与废奴主义、节制运动和女权运动等其他社会运动相吻合。这两个复兴时期帮助塑造了美国的宗教景观,形成了宗教多元化,并强调了个人宗教体验的重要性。这些运动中产生的思想和价值观也影响了美国文化和社会的其他方面,从音乐和文学到政治和社会运动。

路易斯安那购地为美国殖民开辟了大片土地,随着领土的扩张,各种信仰和传统也随之而来。在这片广袤领土的边界上,不同群体之间相互接触、交流,有时甚至出现紧张局势:来自不同欧洲血统的定居者、具有独特文化的美洲印第安人以及非洲裔美国人,他们往往被强迫成为奴隶。大觉醒 "所传达的重拾个人信仰的情感信息,在这些西部新移民中产生了特别强烈的共鸣。他们中的许多人远离东部既有的教会结构,正在寻找一种精神信仰,以应对这些新地区生活的独特挑战。复兴运动的传教士以其热情而直接的风格,往往能在这些边疆地区找到容易接受的听众。除了传统的布道活动外,路易斯安那购地地区还举行了许多营地会议--持续数天的露天宗教集会。这些活动往往聚集了数千人,有助于传播 "大觉醒 "的理想。它们还为新教派的形成和壮大提供了平台,特别是卫理公会和浸礼会,这两个教派后来在西部许多地区占据了主导地位。大觉醒与该地区开拓精神的融合产生了持久的影响。它鼓励了许多地方教会的成立,促进了定居者之间的社区意识和共同身份认同。复兴运动还与当时的其他社会运动产生了互动,影响了节制、教育等事业,在某些情况下还影响了奴隶制的废除。因此,尽管 "大觉醒 "改变了整个美国的宗教面貌,但它对路易斯安那购地地区的影响却是一个显著的例子,说明在美国历史的这一形成时期,信仰和边疆是如何相互影响的。

宗教和精神大觉醒对美国社会产生了深远而持久的影响。大觉醒运动打破了一些既有教会的礼仪和等级传统,鼓励个人与上帝建立个人关系,而不以机构为中介。这种对个人经历和个人救赎的强调导致了宗教多样性的爆炸性增长。浸礼会和卫理公会等教派以其分散的结构和对个人宗教体验的强调,尤其蓬勃发展。这些教派提供了正规宗教传统之外的另一种选择,尤其是在机构较少的边疆地区。除了宗教多样化之外,这一复兴还对美国的社会和政治结构产生了重大影响。该运动对个人精神平等的信仰自然对世俗不平等的结构提出了挑战。如果每个人在上帝面前都是平等的,那么像奴隶制这样的制度又怎么能说得过去呢?从这个问题出发,大觉醒运动的宗教虔诚与新生的废奴运动之间产生了迷人的交集。许多废奴主义者出于宗教信仰,将奴隶制视为违背基督教教义的憎恶。哈丽雅特-比彻-斯托(Harriet Beecher Stowe)等人深受大觉醒运动理想的影响,其著名小说《汤姆叔叔的小屋》(Uncle Tom's Cabin)激发了公众反对奴隶制的舆论。除了废奴主义,大觉醒还推动了其他改革运动,如妇女权利、节制和教育运动。人们重新相信个人有能力改善自己,有能力更接近上帝,这鼓励了许多信徒参与旨在改善整个社会的行动。因此,大觉醒不仅仅是一场宗教复兴。它也是社会和政治的催化剂,以其发起者可能从未想象过的方式塑造了国家。

大觉醒带来了福音派的新狂热,为美国宗教界引入了热情的传教活动。这种传教能量不仅被用来改变其他美国人的信仰,还被用来将基督教新教扩展到其他地区,尤其是边疆地区。一些 "大觉醒 "布道士所采取的激进方式常常使他们与其他宗教团体发生冲突。例如,天主教徒本来就经常怀疑或敌视新教徒中的大多数。但随着大觉醒运动的开展,这种不信任变成了公开的对抗,因为许多福音派人士认为天主教是基督教的一种异端形式。19 世纪,天主教移民,尤其是来自爱尔兰和德国的天主教移民的到来加剧了这种紧张关系。在一些地区,这导致了公开的暴力行为,如反天主教骚乱。此外,"大觉醒 "运动中的福音派活动经常与原住民的宗教习俗发生冲突。新教传教士怀着对福音的狂热,试图让美洲印第安人皈依基督教,这往往导致对土著宗教信仰和习俗的压制。这些努力往往基于这样一种信念,即原住民的宗教习俗是 "异教",为了 "拯救 "美洲印第安人,必须予以铲除。最终,虽然 "大觉醒 "给许多新教教会带来了新的活力,并帮助塑造了美国的宗教和文化景观,但它也造成了分裂和冲突。这些紧张局势反映了美国作为一个不断发展的国家所面临的挑战,即如何协调宗教和文化多样性与激情澎湃的宗教改革运动。

营会是美国大觉醒时期最独特的现象之一,尤其是在美国边境地区。它们提供了一种强烈的集体宗教体验,其氛围往往充满情感。1801 年举行的甘蔗岭营地会议(Cane Ridge camp meeting)可能是这类活动中最著名、最引人注目的例子,当时有多达两万人参加。一连几天,成千上万的人聚集在肯塔基州的这个农村地区,聆听布道者的演讲,祈祷,唱歌,并参加宗教仪式。有报道称,人们的情绪激动到令人难以置信的地步,他们神情恍惚、说方言,并表现出其他狂喜的信仰表现。这些聚会的部分原因是边境地区缺少教堂和固定的传教士。人们经常从四面八方赶来参加聚会,带上食物和帐篷,在聚会期间露营。这些露营聚会在促进福音运动的传播方面也发挥了至关重要的作用。基督教会(有时称为基督门徒会)和基督教会等新的教派在这些聚会中诞生或得到加强。这些聚会还帮助卫理公会和浸礼会成为该地区的主要力量,部分原因是它们的结构更加分散,而且针对边境居民的需求采取了有针对性的方法。此外,这些聚会为十九世纪早期的美国社会提供了一个难得的平等主义时刻。来自不同社会经济背景的人们擦肩而过,分享着共同的宗教体验,尽管种族分歧往往依然存在。这一时期新宗教派别的发展可以理解为对美国边境迅速扩张的回应。随着新的定居者向西迁移,他们往往发现自己所处的地区很少有固定的教堂或宗教机构。大觉醒使这些定居者有机会创建新的宗教团体,以反映他们自己的信仰和价值观。

美国的西进扩张对移民来说是一个充满深刻变化和不确定性的时期。在这一不断变化的背景下,宗教作为一个锚出现了,它既提供情感支持,又提供驾驭新环境的实用工具。对于许多面临边境严酷现实的移民来说,宗教在新社区的形成过程中发挥了核心作用。在没有原籍地留下的传统亲友网络的情况下,信仰成为将人们团结在一起的粘合剂。新的教派或宗派不仅提供了一个礼拜场所,还提供了一个相互支持的网络,这在这些有时充满敌意的地区是必不可少的。虽然一切看起来都是新的和陌生的,但宗教也给人们带来了一丝熟悉感。仪式、歌曲和宗教传统让移民回忆起他们的过去,让他们在不断变化的世界中感受到连续性。美国边境是不同文化的交汇地,尤其是移民和土著人之间的交汇地。在这种交融中,宗教有助于确定和保持独特的身份。宗教也是道德的指南针,指引着这些不同群体之间的互动。除了在塑造个人和集体身份方面的作用,宗教也是社会变革的杠杆。例如,"大觉醒 "不仅重振了宗教热情,还为废奴主义等社会运动铺平了道路。宗教教义提倡平等和博爱等价值观,常常被用来为社会事业辩护。总之,在西进扩张的背景下,宗教不仅仅是信仰或精神救赎的问题。它深深扎根于移民的日常生活中,影响着他们与新环境的互动、社区的建设以及对自己在这片新边疆的定位。

大觉醒作为一种重要的宗教现象,在美国宗教文化中留下了不可磨灭的印记。它的影响并不局限于宗教狂热的简单恢复,而是以更具结构性和文化性的方式表现出来。大觉醒最显著的后果之一就是新教派的出现。尤其是浸礼会和卫理公会,其影响力在这一时期成倍增长。这些运动在崇拜和教义上的创新,不仅使宗教景观多样化,也为信徒提供了表达和生活信仰的新方式。除了新教会的出现,大觉醒还促进了一种更加个性化的宗教形式。早期的宗教传统通常由教会权威规定教义和仪式,与之不同的是,这股新的觉醒浪潮鼓励与神建立个人的直接关系。信徒们被鼓励自己阅读和解释经文,皈依通常被视为一种情感和个人体验,而非集体仪式。这种向个人主义的转变对美国宗教文化产生了重大影响。它强化了作为美国哲学基础的宗教自由理念,并为教派内信仰和实践的多元化开辟了道路。总之,大觉醒不仅重振了美国人的信仰,还重新定义了他们生活和理解信仰的方式。时至今日,人们仍能从美国宗教文化的多样性和个人主义中感受到它的回声。

大觉醒运动在塑造妇女政治角色中的作用

发生在 18 世纪末 19 世纪初的大觉醒运动是美国宗教和社会生活的一个重要转折点。这场运动不仅改变了宗教面貌,还间接地为妇女在社会,尤其是政治中的角色转变奠定了基础。在大觉醒运动之前,妇女在宗教机构中的地位主要局限于被动或次要的角色。然而,这场运动鼓励教友积极参与,为妇女开辟了新的机会。许多妇女成为传教士、教师和社区领袖。这种新的宗教责任使她们在公共场合有了更重要的发言权和存在感。在这一新的能见度和自信心的驱使下,许多有献身精神的妇女将她们的活动扩展到了宗教领域之外。她们成为各种社会改革运动的领军人物,如节制运动、教育运动,尤其是废除奴隶制运动。这种奉献精神为女性更广泛地参与公共和政治事务奠定了基础。在大觉醒运动中获得的领导和动员经验为后来的运动铺平了道路。在宗教背景下发展起来的技能和网络被转移到了政治事业中,尤其是女权运动。1848 年的塞内卡福尔斯大会(Seneca Falls Convention)通常被认为是美国女权运动的起点,许多在大觉醒时期受到影响或积极参与的妇女都积极参加了这次大会。因此,"大觉醒 "不仅重新定义了美国的宗教格局,而且间接地为妇女在社会中的角色发生重大变化奠定了基础。通过在宗教机构中打开新的大门,这场运动使妇女能够担任领导角色,支持社会事业,并最终主张自己作为正式公民的权利。

在大觉醒期间,美国的宗教和社会动态发生了重大变化,尤其是在妇女的参与和领导方面。虽然宗教在美国殖民者的生活中扮演着重要角色,但 "大觉醒 "推翻了许多既有传统,为妇女提供了积极参与的新机会。在营地集会和宗教复兴活动中,通常的社会障碍似乎不再那么僵化。在许多宗教领域,妇女历来只能扮演辅助角色或被动的旁观者,但她们突然被视为精神体验的重要伙伴。在这些聚会上,原始情感和个人经历压倒了传统,让妇女站到了舞台的中心。除了被鼓励通过唱歌和祈祷来分享她们的信仰之外,许多妇女开始公开谈论她们的精神体验,打破了仅限于男性公开演讲的传统。这一突破至关重要,因为它使妇女能够磨练自己的公开演讲和领导技能。通过分享自己的见证,她们不仅坚定了自己的信仰,还激励了听众。许多妇女在大觉醒时期获得的自信和口才超越了严格意义上的宗教范畴。这些新获得的技能为她们参与其他公共领域奠定了基础,为她们将来参与社会和政治改革运动铺平了道路。最终,"大觉醒 "不仅重振了美国人的宗教热情,还推动了传统上对妇女的限制。通过让妇女在宗教体验中与男子处于平等地位,这场运动间接促进了妇女在美国社会中地位的演变。

大觉醒运动除了对精神复兴产生重大影响外,还是社会变革的重要载体,尤其是在加强妇女在宗教团体中的作用,进而加强妇女在整个社会中的作用方面。卫理公会和浸礼会等教派的诞生反映了这一时期出现的信仰和神学解释的日益多样化。这些教派与一些较为成熟的宗教传统不同,往往对创新和变革持更加开放的态度。这些新教派的一个特别进步的方面是,它们不仅承认妇女是积极的崇拜者,还承认她们是潜在的领袖。妇女被允许,甚至被鼓励去布道、教书和做决定,而在其他情况下,这些事情只能由男性来做。这种开放是革命性的。它不仅证明了妇女在精神上的平等,还为她们提供了一个平台,使她们能够展示自己的能力、领导力和热情。通过在信仰团体中建立声誉和赢得尊重,许多妇女获得了自信和认可,从而敢于超越教会的界限。凭借新的地位和领导技能,她们开始涉足传统上由男性主导的领域,如政治、民权和各种社会运动。因此,大觉醒不仅带来了宗教复兴,也播下了更广泛的社会变革的种子。大觉醒运动为妇女提供了一个表达自我的平台,并承认了她们作为领导者的潜力,从而开创了一个先例,推动了更深层次、更持久的社会变革。

通过动摇传统宗教规范的基础,大觉醒运动也对当时的社会习俗提出了挑战。在这种宗教变革的背景下,妇女找到了前所未有的机会,不仅在宗教事务中,而且在公共领域发挥更积极的作用。当时,在社会的大多数领域,妇女的声音大多被边缘化。大觉醒使许多妇女摆脱了这种边缘化,为她们提供了一个可以表达自己意见并被倾听的平台。在宗教集会中的这些经历让许多妇女鼓起勇气和决心,要求在其他领域获得更大的平等和认可。将妇女限制在家庭领域的传统角色受到了挑战。随着她们越来越多地参与宗教事务,许多人开始意识到她们的能力远远超出了历史上赋予她们的角色。这反过来又挑战了这些传统角色的合法性,为更广泛地重新定义性别角色打开了大门。在大觉醒运动的部分推动下,人们逐渐改变了对妇女能力的认识,为开展更有组织、更有条理的运动奠定了基础。19 世纪兴起的女权运动得益于这一时期取得的进步。领导技能、自信和经验使这些先驱者能够要求社会更加平等。因此,大觉醒虽然主要是一场宗教运动,却对美国的社会结构产生了深远而持久的影响,尤其是在妇女地位方面。它帮助奠定了挑战传统角色和规范的基础,为更广泛、更雄心勃勃的改革运动铺平了道路。

大觉醒运动虽然拓宽了妇女在宗教领域的视野,为她们提供了发展领导能力的土壤,但并不一定会转化为社会各方面对女性解放的完全接受。虽然这场宗教运动打开了某些大门,但并没有消除当时美国社会根深蒂固的结构性障碍。尽管 "大觉醒 "运动使许多妇女能够大声疾呼并发挥领导作用,但并没有保护她们免受主流偏见和陈规陋习的影响。在当时的父权制社会中,人们仍然普遍认为妇女的角色仅限于家庭。任何敢于超越这些传统界限的女性都会遭到来自社会的反对和批评,有时甚至是来自她们自己的宗教团体的反对和批评。妇女对宗教事务的参与并没有转化为在公民领域的平等认可。妇女没有选举权,在很大程度上被排斥在决策机构之外。虽然她们可以通过教育或道德压力团体等间接手段影响政治,但她们没有真正的正式政治权力。大觉醒时期取得的进步为后来要求妇女享有平等权利奠定了基础。然而,通往平等的道路依然漫长且充满陷阱。经过几十年的斗争、牺牲和坚持不懈的努力,妇女才获得了基本的政治权利,如投票权,直到 1920 年第 19 次修正案才赋予妇女投票权。总之,虽然 "大觉醒 "代表着向前迈出了重要的一步,让妇女有了更大的能见度和平台,以肯定她们在社会中的作用,但它未能彻底瓦解根深蒂固的父权制结构。宗教领域取得的进步仅仅是争取全面平等权利长期斗争的开始。

大觉醒对非洲裔美国人社区的影响

19 世纪之交,"大觉醒 "撼动了美国的宗教和社会政治格局。这场变革的核心是两个受到特别影响的群体:妇女和黑人。传统上,妇女在父权制社会中处于从属地位,而在 "大觉醒 "中,她们找到了表达的平台。积极参加营地会议不仅为她们提供了肯定自己信仰的机会,也为她们提供了发展演讲和领导能力的机会。浸礼会和卫理公会等宗教派别通过接纳女性参与,为女性在宗教和世俗领域发挥领导作用开辟了新途径。这种宗教热潮成为本世纪女权运动的前奏,而女权运动的力量在本世纪不断壮大。与此同时,美国黑人的状况,无论是自由人还是被奴役者,都受到了宗教复兴的影响。主张普世救赎的 "大觉醒 "集会为黑人和白人之间的交流提供了难得的机会。这些教义提出了精神平等的承诺,为质疑奴隶制奠定了基础,助长了新生的废奴论调。然而,需要强调的是,这些进步远非千篇一律。虽然大觉醒为一些人打开了大门,但同时也强化了另一些人的父权制和种族等级制度。大觉醒虽然是精神和社会觉醒的时刻,但也反映了当时的复杂性和矛盾性。对于妇女和黑人来说,它既是机遇也是挑战,说明了美国人在追求平等和正义的过程中持续存在的紧张关系。

在 "大觉醒 "的骚动中,美国黑人找到了重新定义和重申其宗教和文化身份的平台。这些人被从非洲故土带走,沉浸在残酷的奴隶制中,他们不仅被剥夺了自由,还被剥夺了祖先的宗教习俗。他们常常被迫信奉基督教,而基督教却常常被用来为奴役他们的行为辩护,这真是一个残酷的讽刺。然而,"大觉醒 "所传递的精神平等和普世救赎的信息,为黑人提供了一个前所未有的机会,让他们重新认识自己的精神信仰。他们借鉴基督教教义和自己的非洲传统,创造了一种新的崇拜模式,反映了他们作为美国黑人的独特经历。在这一时期,出现了一些独特的黑人宗教会众,他们将非洲信仰与基督教信仰融合在一起,创造出一种坚定的非裔美国人精神表达方式。这一运动不仅是对信仰的肯定,也是一种反抗行为。在他们的人性不断被否定的背景下,这些宗教集会大胆地宣示了他们的人性以及获得尊严和尊重的神圣权利。黑人以自己的方式接受基督教,并将其与祖先的传统相融合,这不仅塑造了他们自己的精神身份,也奠定了他们在未来争取自由和平等的斗争中赖以生存的文化和社区基础。

1801 年,非洲福音使徒教会在费城成立,这是社会和宗教发酵时期的一部分。该教会的成立反映了美国黑人社区对精神平等的渴求和对身份确认的渴望。在当时,黑人,无论是奴隶还是自由人,即使在教堂等本应提供庇护和平等的地方,也常常面临公然的歧视。这些由白人主导的建筑经常拒绝黑人信徒进入某些区域,或者让他们坐在远离白人的单独座位上。在这种情况下,非洲福音使徒教会的创建不仅仅是一个简单的信仰行动;它是对制度化种族主义的反抗,是对黑人作为信徒和上帝儿女的尊严和价值的有力肯定。这座教堂是美国最早的黑人教堂之一,它不仅是一个礼拜场所,也是费城非裔美国人社区的避难所。它允许其成员实践自己的信仰,而不会受到他们在白人教堂中经常面临的歧视和羞辱。此外,在黑人身份不断受到挑战的时候,作为一个机构,它在加强社区联系和肯定黑人身份方面发挥了根本性的作用。它是许多其他非裔美国人教堂和机构的跳板,为美国黑人宗教传统奠定了基础,这一传统一直延续到今天并蓬勃发展。

在大觉醒运动期间,精神觉醒的浪潮席卷美国,影响了包括被奴役黑人在内的不同人群。对于后者来说,这场运动提供了一个前所未有的机会,让他们可以接触宗教话语,并对其做出自己的解释。福音派关于救赎、希望和救赎的信息在他们中间产生了特别强烈的共鸣,在压迫的黑暗中带来了一线希望。奴隶们之所以对基督教大觉醒的教义感兴趣,部分原因是这些教义与他们的生活直接相关。摆脱罪恶、来世承诺和救赎的主题与他们对自由和美好生活的向往产生了共鸣。对许多人来说,基督教成为了他们超越残酷现实、在一个看似充满敌意的世界中寻找意义和希望的途径。此外,这一时期还出现了将基督教元素与非洲传统相融合的宗教习俗,形成了一种独特的非裔美国人精神信仰形式。歌曲、舞蹈和祈祷融入了非洲根源的元素,帮助他们在适应新现实的同时保持与传统的联系。最终,"大觉醒 "不仅使奴隶们在精神上更接近上帝,而且还促成了非洲裔美国人独特宗教身份的诞生,将基督教信仰的元素与非洲散居地的传统和经验结合在一起。

大觉醒 "是 18 和 19 世纪席卷美国的宗教热潮,其核心揭示了一个奇特的悖论。一方面,这一时期为黑人提供了一个肯定和探索自身灵性和宗教身份的平台。另一方面,无处不在的歧视、种族隔离和种族主义往往限制和阻碍他们充分参与这场宗教复兴。尽管 "宗教大觉醒 "带来了精神上的活力,但许多黑人社区却被边缘化了,无论是字面意义上的还是具象意义上的。在许多教堂里,种族隔离是常态,黑人往往被限制在阳台或其他隔离区域。虽然上帝和救赎面前人人平等的信息得到了宣扬,但令人遗憾的是,这种平等并没有得到实践。此外,黑人如果试图组织自己的宗教庆典或活动,往往会遭到一些人的镇压,因为他们认为这种集会可能会威胁到既定的秩序。然而,面对这些挑战,黑人社区坚韧不拔的精神熠熠生辉。他们努力塑造独特的精神身份,将基督教信仰元素与非洲传统和仪式相结合,为美国独特的黑人宗教运动奠定了基础。此外,他们所经历的歧视也坚定了一些黑人领袖的决心,他们要创建自己的宗教机构,让他们的社区能够在没有偏见和种族隔离的情况下自由崇拜。在这种情况下,费城非洲福音使徒教会等教会应运而生。它们不仅是礼拜场所,也是社区中心,为黑人身份认同、文化和精神信仰的繁荣提供了空间。后来,这些宗教基金会还为黑人神学等更先进的神学运动铺平了道路,黑人神学试图通过非裔美国人的经历重新诠释基督教教义。

第二次中间航程 "与最初将数百万非洲人作为奴隶带到美国的 "中间航程 "一样,是美国历史上的一段黑暗时期。经济、社会和政治因素推动了奴隶的内部流动。棉花大王 "在南方腹地的崛起从根本上改变了该地区的经济态势,从而也改变了许多奴隶的命运。1808 年,在宪法禁止贩卖奴隶后,国际贩卖奴隶活动结束,这增加了国内对奴隶的需求。上南部的种植园开始感到烟草等传统作物的利润下降,他们从出售奴隶中找到了利润丰厚的收入来源。与此同时,深南地区的棉花种植也在急剧扩张,这主要归功于伊莱-惠特尼(Eli Whitney)于 1793 年发明的 "轧棉机",它使棉花加工变得更加高效。这样的经济环境催生了大规模的国内奴隶贸易,大批拴着铁链的男人、妇女和儿童组成大篷车向西南方向旅行。这些奴隶经常与家人分离,这种分离给他们带来了难以形容的情感和心理痛苦。密西西比、阿拉巴马和路易斯安那等西部地区很快成为棉花种植和奴隶制的主要据点。这种被迫迁徙的动态加强了奴隶主的控制和权力,进一步巩固了奴隶制在南方文化和经济中的地位。然而,"第二次中间航程 "所带来的创伤和分离也促使奴隶们创造出新的反抗形式、文化和精神,他们在极端困难的环境中努力寻找生存和反抗的方法。

第二次 "中间道路 "加上棉花种植业的飞速发展,对美国南方的社会经济格局产生了深远的影响。在 50 年的时间里,奴隶人口增加了两倍多,这既反映了国内流离失所的规模,也反映了奴隶人口自然增长的强劲势头。奴隶人口的快速增长有几个原因。1808 年,《宪法》规定停止跨大西洋贩卖奴隶,这使得美国国内对奴隶的需求增加。为满足这一需求,当时正处于农业转型期的上南方成为深南方奴隶的主要来源。此外,奴隶主往往鼓励奴隶繁衍后代,以增加劳动力,并将 "剩余 "出售给其他种植园或州。这些因素造成了持续不断的需求,推动了奴隶制在整个南方的扩张。奴隶人口的爆炸性增长加强了奴隶制与南方文化之间的经济和社会联系。为了控制和压迫奴隶,同时保护和加强奴隶主的权利,南方制定了越来越多的限制性法律。南方的财富和权力与奴隶所有权密不可分。因此,南方社会日益两极分化,一方面是种植园主精英,另一方面是没有权利的广大奴隶。这种态势为南北之间日益紧张的关系奠定了基础,最终导致了 1861 年的美国内战。南方对奴隶制的依赖既是其经济发展的动力,也是其致命弱点,随着时间的推移,它将走向衰落。

强迫迁移通常被称为 "第二次中间航程",是非裔美国奴隶生活中的一个悲剧性转折。对许多人来说,这意味着与家人的彻底分离:父母离世、子女与母亲分离、夫妻分居。这种家庭关系的解体不仅在情感上造成了毁灭性的打击,而且还消除了这些人为了应对奴隶生活的艰辛而建立起来的支持网络。面对陌生的环境,这些流离失所的奴隶必须适应不同的气候、地形和种植园文化。在深南地区,种植园往往比上南部地区更大、更孤立。这意味着与邻近种植园中其他奴隶的交流较少,因此建立支持网络的机会也较少。此外,南部深处的气候更加恶劣,棉花种植季节酷热潮湿,工作条件更加艰苦。在这些新的土地上,奴隶们往往受到更加严厉的管理,因为要实现利润最大化的压力是巨大的。工头冷酷无情,工作时间漫长,监视持续不断。他们纪律严明,稍有违规就会受到残酷的惩罚。然而,尽管身处逆境,奴隶们还是想方设法进行反抗,维护自己的人性。他们继续奉行非洲传统,讲故事、唱歌,将自己与祖先和过去联系在一起。他们组建了新的社区,在力所能及的范围内互相帮助,并创造了丰富多彩、坚韧不拔的文化,对音乐、美食、文学和美国文化的其他方面产生了深远的影响。然而,分离和失落的记忆在奴隶后裔的集体灵魂中留下了不可磨灭的印记,产生了代代相传的痛苦。西迁不仅仅是地理上的迁移,而且是生活和身份的深刻而往往是痛苦的转变。

第二次中古之旅中被奴役的黑人与在埃及被奴役的犹太人之间的相似之处为我们提供了一个丰富的视角,让我们了解不同的群体在不同的时期和不同的背景下是如何应对压迫、非人化和失去自由的。首先,《圣经》中讲述的犹太人在埃及被奴役的故事是犹太人意识的核心。逾越节是纪念犹太人出埃及的节日,也是一年一度庆祝犹太人在遭受数百年奴役后重获自由的节日。同样,美国黑人也有自己的纪念日和传统,如庆祝美国奴隶制结束的六月十日。此外,音乐和口头文化对于这两个群体传递故事、希望和价值观也至关重要。犹太人的赞美诗和故事讲述了他们的苦难和对解放的希望。同样,非裔美国奴隶也创作了灵歌和黑人灵歌,传达他们对自由和平等的渴望。此外,在这两种情况下,压迫者的宗教都被挪用和改编。犹太人在保留其一神教信仰的同时,也受到某些埃及习俗的影响,正如许多非洲奴隶在接受基督教的同时,也吸收了其非洲原始宗教的元素。

在 "大觉醒 "和 "第二次中间航程 "的动荡时期,黑人传教士在加强被奴役黑人的精神力量和维护其身份认同方面发挥了至关重要的作用。这些传教士往往是被奴役群体生活中的核心人物,不仅因为他们的宗教角色,还因为他们能够提供安慰和某种形式的解放,即使这主要是精神上的解放。黑人传教士的独特优势之一是他们能够理解和感受会众的痛苦,因为他们自己也经历过奴隶制的恐怖。他们以共同的痛苦、共同的希望和对正义的深切渴望为背景进行演讲。与白人不同,他们能够真正理解被奴役者的困境和愿望,他们的布道也充满了这种真实性。通过在布道中融入非洲宗教传统的元素,这些黑人布道者创造了一种独特的精神信仰形式,既反映了基督教信仰,又体现了非洲传统。这些布道充满了非洲韵律、歌曲和故事,不仅增强了人们的信仰,还有助于保护不断受到同化和压迫威胁的文化身份。这种传统的融合使奴隶们在适应美国新现实的同时,还能感受到他们与非洲根源的连续性。通过保护这些传统,黑人传教士在保护非洲遗产方面发挥了根本性的作用,同时也为新的非裔美国人身份奠定了基础,这种身份具有丰富的各种影响。这种新的身份认同对于社区团结的形成至关重要,这将成为未来争取民权和社会正义运动的核心要素。

宗教在营造社区感方面的作用

在 18 世纪至 19 世纪的关键时期,宗教无疑影响了美国黑人妇女和奴隶的经历。对于这些往往被边缘化和受压迫的群体来说,信仰既是避难所,也是变革的工具。对妇女而言,这一时期出现了 "大觉醒 "运动,这场宗教运动打破了教堂礼拜的常规模式。与以往的规范相反,人们鼓励妇女积极参与宗教复兴和营地聚会。这让她们有了发言权和公众影响力,而在此之前,她们在很大程度上是被剥夺的。她们不仅仅是崇拜者,还成为了运动的主要参与者,通过参与和领导,为福音信息的传播做出了贡献。通过宗教,她们发现并发展了自己作为演说家的才能,确立了自己作为领袖的地位,并为后来的女权运动奠定了基础。对于黑人奴隶来说,宗教往往是他们能够自由表达自己、聚集在一起并从日常压迫中找到慰藉的唯一场所。基督教在奴隶中的传入是自相矛盾的。一方面,它符合主人的利益,他们希望向奴隶灌输服从和顺从的价值观。另一方面,奴隶们接受了基督教的信息,从中找到了希望、解放和救赎的主题。摩西等带领以色列人走出埃及的人物成为追求自由的有力象征。黑人传教士的崛起加强了这种精神力量。他们将基督教信息与非洲宗教传统元素相结合,创造了一种独特的非裔美国人精神信仰形式。他们能够将奴隶们的痛苦、希望和愿望转化为鼓舞人心的话语,为人们描绘出人间和天堂的美好生活愿景,因此,他们的领导作用显得尤为重要。在美国历史的这一时期,宗教为黑人妇女和奴隶提供了表达、复原和赋权的手段。它是社会变革的催化剂,为未来争取平等和正义的运动奠定了基础。

十八和十九世纪之交,宗教在促进美国妇女权利和自主方面发挥了决定性作用。大觉醒运动是这一转变的核心,这场宗教运动挑战了既定规范,为妇女提供了前所未有的自我表达平台。传统上,宗教界一直由男性主导。无论是主持仪式还是公开演讲,女性往往被排挤到幕后,甚至被排斥在外。然而,随着 "大觉醒 "运动的兴起,一种新的动态占据了主导地位。妇女不再只是旁观者,她们成为信仰的积极参与者。歌唱、祈祷和见证这些以前由男性主导的活动,现在有越来越多的女性参与其中。这种对宗教话语的沉浸不仅使她们磨练了演讲技巧,还增强了她们的自信心。妇女们发现,在传达精神信息方面,她们不仅能与男性相媲美,而且还能超越男性。大觉醒对妇女的影响不仅限于她们更多地参与仪式。它还促进了新的、更具包容性的宗教派别的诞生,如卫理公会和浸礼会。这些更加进步的教派认识到妇女作为精神领袖的潜力和价值。因此,许多妇女有机会担任传教士和领袖,挑战了当时的性别成见。大觉醒是美国妇女的一个转折点。它为妇女提供了一个表达自我的平台,并承认了她们作为精神领袖的价值,从而为社会的重大转变奠定了基础,使宗教成为争取性别平等的核心。

对黑人奴隶来说,宗教远非一个简单的信仰问题,它已成为身份认同、反抗和希望的载体。迫使他们接受基督教的胁迫并没有扼杀他们的灵性,而是将其转化为一种独特的宗教表达形式,将基督教传统与他们自己的非洲传统相融合。这种混合产生了独特的习俗和信仰,反映了那些身负枷锁的人所经历的考验和抱负。黑人传教士成为黑暗时代的明灯。他们亲身经历了压迫的重压,深知被奴役兄弟姐妹的苦难。他们能够直击受压迫者的心灵,同时巧妙地融入非洲精神元素,在加强奴隶社区凝聚力方面发挥了至关重要的作用。事实上,这些布道不仅仅是鼓励或安慰的话语,它们还是将奴隶们与祖先的遗产联系起来的桥梁,而祖先的遗产往往是被否认和压制的。宗教对奴隶生活的影响不可低估。在一个人性不断被否定的世界里,信仰肯定了他们的价值和尊严。它是一个锚,让奴隶们对更好的生活抱有希望,无论是尘世的还是永恒的。此外,信仰还是一种消极抵抗的工具,因为黑人奴隶通过保存自己的精神信仰和遗产,展示了一种不屈不挠的决心,要与自己的根保持联系,抵制对其身份的彻底抹杀。因此,信仰成了一种反抗行为,时刻提醒着那些受压迫者的力量和韧性。

纵观历史,宗教编织了双重叙事:既是压迫者的解放力量,也是强权者的统治工具。在十八世纪和十九世纪初的美国,宗教的解放和压制作用显而易见。对于黑人妇女和奴隶来说,信仰成为个人自主和表达意见的途径。在一个受父权制和种族规范支配的世界里,"大觉醒 "的精神动力为她们提供了一个空间,在这里,她们的声音虽然受到《圣经》基调的调节,但仍能充满力量和信念。黑人传教士和女性传教士成为魅力四射的人物,她们的存在本身就对既定秩序提出了挑战。由信仰铸就的集体力量和身份认同使她们能够建立起团结的社区。在共同祈祷的喃喃细语中,在赞美诗的歌声中,或在慷慨激昂的布道回响中,受压迫的人们发现他们的人性和过上更好生活的权利得到了确认。有时,这些宗教集会还充当秘密会议的掩护,奴隶们在会上策划叛乱或规划逃跑路线。但在其他情况下,宗教就像任何铁镣一样,是一条强有力的锁链。有权势的人往往通过解释和操纵教义来为现有秩序辩护。例如,奴隶制本身就被一些人辩护为上天的安排或使非洲人 "文明化 "的需要。人们经常引用《圣经》中的经文,提醒妇女在男性权威下的 "自然地位"。因此,尽管宗教可以是指向解放的指南针,但它也可以是枷锁,这取决于谁持有它以及如何使用它。信徒和研究人员面临的挑战是如何理清这些复杂且往往相互矛盾的线索,以充分理解信仰在人类社会中不断变化的作用。

奴隶制的发展

1803 年的路易斯安那购并是托马斯-杰斐逊总统策划的一次具有纪念意义的收购,它使美国的面积扩大了一倍,为这个年轻国家的领土和经济扩张开辟了新的前景。然而,它也加剧了一个分裂国家的紧迫问题:奴隶制。在购买之前,美国一直相对分裂,主要是废除奴隶制的北方各州和坚定地坚持奴隶制的南方各州。新的购并提出了是否允许在这些新领土上实行奴隶制的关键问题。如果这些领土被接纳为奴隶制州,南方各州就会在参议院中占多数,从而巩固其政治权力,保护并加强奴隶制。反之,如果这些领土成为自由州,政治权力就会向北方倾斜。1819 年,密苏里州申请加入为奴隶制州,使这一挑战成为现实。这引发了一场全国性危机,因为密苏里州被接纳为奴隶州会打破参议院中奴隶州和非奴隶州之间的平衡。1820 年的《密苏里妥协法案》暂时解决了这一争议,该法案接纳密苏里州为奴隶州,缅因州为自由州,从而维持了参议院的平衡。此外,该妥协协议还确定了一条线,即北纬 36°30′ 线,在这条线以北,今后所有路易斯安那购地的领土都将禁止奴隶制,但密苏里州除外。然而,《密苏里妥协法案》只是在深深的伤口上贴了一张创可贴。它只是推迟了南北方利益之间不可避免的对抗。领土上的奴隶制问题将继续成为争论的焦点,并最终成为美国内战的主要原因之一。

1800 年至 1819 年期间,美国的领土和人口都在迅速增长。在这二十年间,有十二个新州加入联邦,这反映了定居者的西进运动以及将这些新领土纳入国家版图的压力。每增加一个新州都会产生政治影响,尤其是围绕着棘手的奴隶制问题。北方和南方对西进扩张有着不同的看法。北方希望这些新领土没有奴隶制,希望这最终会导致废除奴隶制。另一方面,南方则将扩张视为扩大奴隶制的机会,从而巩固其经济基础和政治权力。奴隶制州和非奴隶制州之间的平衡至关重要,因为它决定了美国参议院的权力。每个州,无论是否允许奴隶制,都有权获得两名参议员,这意味着只要双方州的数量相等,就可以维持南北之间的权力平衡。1819 年,当密苏里州申请作为奴隶制州加入联邦时,这种平衡受到了威胁。如前所述,《密苏里妥协法案》暂时解决了这一问题,但也凸显了奴隶制问题的两极分化,以及微妙的力量平衡是多么岌岌可危。在美国南北战争之前,新加入的领土和州是否允许或禁止奴隶制的问题一直是紧张和冲突的根源。

奴隶制及其向新领土和新州扩张的棘手问题一直持续到 19 世纪上半叶,加剧了南北之间日益严重的分歧。有关新州或新领地的每一个决定都成为政治和文化的战场,因为它影响着国会和国家的权力平衡。1820 年密苏里妥协法案是缓解紧张局势的首次重大尝试之一。通过确定一条地理界线(北纬 36°30')来决定允许或禁止在路易斯安那州领土上实行奴隶制,这一妥协试图提供一个持久的解决方案。然而,事实证明这种平衡岌岌可危。1854 年的《堪萨斯-内布拉斯加法案》(Kansas-Nebraska Act)是另一次妥协尝试,它再次引发了争议。该法案允许堪萨斯州和内布拉斯加州的人民自行决定他们的领地是否允许奴隶制,实际上废除了密苏里州的妥协路线。这导致支持奴隶制的人与反对奴隶制的人之间发生暴力冲突,特别是在后来被称为 "流血的堪萨斯 "的地方。最高法院在 1857 年做出的 "德雷德-斯科特案 "判决进一步加剧了紧张局势。在这项裁决中,法院裁定奴隶不是公民,因此没有起诉权,国会无权取缔领地内的奴隶制,从而使《密苏里妥协法案》的部分内容失效。这些事件将美国推向了崩溃的边缘,使奴隶制成为美国政治的核心问题。这些妥协和决定加剧了日益加剧的紧张局势,最终导致了 1860 年的大选和南方的继承,为美国内战埋下了伏笔。

美国参议院的结构是每个州无论人口多少都有两名参议员,其目的一直是为了平衡大州和小州之间的权力。然而,随着奴隶制问题在政治辩论中日益突出,这一结构又有了新的变化。每个新州加入联邦都有可能打破奴隶制州和非奴隶制州之间的权力平衡。1819 年,密苏里州作为一个奴隶州申请加入联邦,这引发了一场危机,因为它将打破现有的 11 个奴隶州和 11 个非奴隶州之间的平衡。这种平等被小心翼翼地维持了下来,因为它确保了参议院中的均等,在参议院中,每个州,无论是否实行奴隶制,都有两票。国会最终达成的妥协,即《密苏里妥协法案》,有两个主要组成部分:

- 密苏里州将被接纳为奴隶州。

- 原属马萨诸塞州的缅因州将被接纳为自由州。

这就保持了参议院中奴隶制问题双方各占 12 个州的平衡。妥协的第二部分是禁止在路易斯安那州纬度 36°30'以北的其他地区(密苏里州除外)实行奴隶制。这条分界线本应解决日后奴隶制向西部领土扩张的争端。尽管妥协协议暂时缓和了紧张局势,但它也凸显了奴隶制已成为全国政治辩论的核心,并预示着南北战争之前的更多危机和妥协。

因此,1820 年密苏里妥协案是一种政治解决方案,旨在维护奴隶制州与非奴隶制州之间岌岌可危的平衡。以下是更详细的解释:

- 州的接纳: 妥协的要点是同时接纳缅因州(非奴隶制州)和密苏里州(奴隶制州)。这保持了参议院的平衡,使奴隶制问题双方州的数量相等。

- 36°30' 边界线: 妥协的第二部分是地理上的。在北纬 36°30'划定了一条边界线,也就是密苏里州的南部边界。除密苏里州本身外,这条线以北的所有路易斯安那购得领土都禁止奴隶制。这意味着路易斯安那购地的这一部分所产生的任何新领土或新州都将自动成为非奴隶制地区。

这一解决方案虽然在短期内有效,但远非最终解决方案。它只是推迟了北方和南方利益之间不可避免的冲突。此外,它还开创了国会决定领地奴隶制地位的先例,而这一问题将成为十九世纪五十年代辩论的核心,并在 1854 年《堪萨斯-内布拉斯加法案》颁布后的 "流血的堪萨斯 "对抗以及 1857 年最高法院对 "德雷德-斯科特 "案的争议性裁决等对抗中达到高潮。

十九世纪,美国围绕奴隶制问题的紧张局势加剧,尤其是随着国家向西扩张。1820 年达成的《密苏里妥协协议》本应是解决日益加剧的不和的办法,该协议承认密苏里州为奴隶州,缅因州为自由州,同时划定了一条明确的地理界线,以确定新领土上允许奴隶制的地区。然而,这种平和的尝试只是在更深的伤口上贴了一张创可贴。政治格局继续迅速演变。例如,1854 年的《堪萨斯-内布拉斯加法案》推翻了《密苏里妥协法案》,允许各领地自行决定奴隶制的合法性。这一自治权使堪萨斯州陷入了支持和反对奴隶制两派之间的一系列暴力冲突,导致了 "流血的堪萨斯 "这一悲惨的称号。与此同时,最高法院 1857 年对 "德雷德-斯科特案 "的判决再次引发了关于黑人地位(奴隶还是自由人)以及国会对领地内奴隶制的权力范围的争论。这种紧张的气氛鼓励了共和党的崛起,共和党是政治舞台上的新秀,主要反对奴隶制的扩张。1860 年,该党成员亚伯拉罕-林肯当选总统,这被南方许多州视为最新的挑衅。作为回应,他们选择了分离,成立了美利坚合众国邦联。这一大胆而绝望的决定使美国在 1861 年陷入内战,这场残酷的对抗旨在一劳永逸地解决奴隶制这一持久而具有分裂性的问题。

在十九世纪上半叶,奴隶制问题深深地分化了年轻的美国,使其不可避免地走向内部冲突。每一次妥协、每一项新的立法或法院判决都只会加剧日益反对奴隶制的工业化北方与依赖奴隶劳动种植棉花的农业化南方之间的分歧。这不仅是一个道德或经济问题,也是一个州权和联邦性质的问题。1861 年,这些一触即发的紧张局势最终爆发为公开冲突,引发了美国内战。在漫长而血腥的四年中,北方联邦和南方邦联在一系列战役中发生冲突,这些战役决定了国家的性质和未来。尽管南方拥有丰富的资源和坚定的决心,但北方还是凭借其工业和人口优势取得了胜利。1865 年战争的结束标志着一个重要的转折点。同年通过的第 13 条修正案一劳永逸地废除了奴隶制,消除了玷污美国民主声誉近 90 年的制度。虽然联邦得以保存,奴隶制也被废除,但这场冲突的遗留问题及其所揭示的种族问题将继续影响美国数十年,甚至数百年。

美国民族主义的开端

民族主义的复兴

At the beginning of the 19th century, the United States was still seeking to assert itself on the international stage. Young and ambitious, it looked beyond its borders with the intention of expanding its territory. This ambition manifested itself in 1812 when the country declared war on Great Britain, hoping to extend its territory northwards into what is now Canada. However, the United States' territorial ambitions came up against British resilience and the determination of the Canadian colonists. The Province of Upper Canada, now Ontario, remained out of reach despite American efforts. In addition, British forces inflicted crushing defeats on the United States on their own soil, including the burning of the White House. Despite these military setbacks, the War of 1812 had positive implications for the United States. It served as a catalyst for a renewed sense of nationalism among its citizens. The collective experience of war welded Americans together, fostering a stronger national identity. Even if initial territorial ambitions had failed, the war proved that the United States, as a young nation, could stand up to a major colonial power and defend its sovereignty. This nationalist revival would shape the country in the years that followed, influencing its politics, culture and identity.

At the turn of the 19th century, the United States was still a young nation, shaping its identity and asserting its position on the world stage. In this context, the War of 1812 with Great Britain was a decisive turning point for American national sentiment. The powerful British navy, with its ability to control the seas, imposed a devastating blockade along the American coast. This not only hampered American trade, but also profoundly affected the country's economy. Without a robust navy to defend its waters, the United States found itself in a vulnerable position. Ports that had once been bustling were now silent, with commercial vessels being stopped or captured, causing harm to merchants and entrepreneurs. Moreover, this maritime powerlessness created a sense of oppression among the population, making them feel trapped and dominated by an outside power. However, instead of breaking the spirit of the Americans, these trials had the opposite effect. In the face of external adversity, the nation rallied with renewed determination. Economic deprivation and foreign threats fuelled a collective desire for autonomy, independence and resilience. Out of this sense of oppression came national solidarity, a sense of belonging and pride in being American. The war, with its challenges and trials, thus played a crucial role in strengthening the American national identity and defining its indomitable spirit in the face of adversity.

The War of 1812 is often seen in terms of relations between the United States and Great Britain, but the real victims of this conflict were the Indian nations of the Great Lakes region. Despite the efforts of Aboriginal nations to protect their lands and ways of life, the peace treaties that followed the war paved the way for aggressive American expansion. With increased access to Indian lands, American settlers, driven by visions of expansion and prosperity, invaded these regions, often with brutal violence. This invasion was not just about territory; it was also about culture. The penetration of these territories led to conflict, displacement and the loss of ancestral traditions for the indigenous peoples. Pushed off their lands, many Indian nations were forced to migrate westwards, far from their homes and sacred lands. This period in American history remains a dark chapter of brutality and injustice towards indigenous peoples. Meanwhile, in the United States, the outcome of the war led to a strong sense of nationalism and self-confidence. Artists glorified the American landscape, infusing the popular imagination with the myth of an idyllic agrarian society. What's more, the embargo imposed by the British stimulated an industrial boom, particularly on the east coast, where new factories sprang up to rival the European industrial powers. This period therefore marked a turning point for the developing nation, establishing both its economic confidence and its cultural identity, but at a tragic cost to the indigenous peoples.

The War of 1812, although largely forgotten in the grand narrative of American history, played a decisive role in shaping the nation. Faced with the rigours of a blockade imposed by the British, the United States had to look for internal solutions to meet its growing needs. This necessity proved to be the mother of invention, spawning an industrial revolution on the East Coast. Textile mills sprang up, taking advantage of abundant natural resources and American ingenuity. At the same time, metallurgy and armaments grew, transforming the nation into a burgeoning industrial power. This economic change not only strengthened the material structures of the United States, it also brought about a cultural transformation. With industry flourishing, Americans began to see their country in a new light, no longer as a young colony struggling to define itself, but as a mature nation, capable of competing with the European powers. Artists, capturing this spirit of renewal and confidence, painted idyllic scenes of the American countryside, depicting a robust agrarian society that, despite its turn towards industrialisation, remained deeply rooted in its fundamental values. In this way, the War of 1812, with its challenges and triumphs, not only shaped the economic trajectory of the United States, but also influenced its culture and national identity, leaving a lasting legacy that continues to resonate today.

The War of 1812, despite its name, left an indelible mark on the national trajectory of the United States far beyond the battlefield. Its repercussions extended to areas that might seem, at first glance, far removed from military confrontations. For example, it has stimulated a major reappraisal of the country's infrastructure, while highlighting the need for robust public policies. Faced with a Europe rich in knowledge and advanced in education, American leaders understood that to secure a place on the world stage, they had to invest in education. Consequently, the emphasis was placed on creating schools and universities. Similarly, public health became a key concern, leading to investment in hospitals and health initiatives. The need for rapid communication and increased mobility led to improvements in transport infrastructure, with the development of roads, canals and, later, railways. This led to economic expansion, but also to cultural expansion, linking the different regions of the country. Architecturally, a new aesthetic emerged, inspired by the classical ideals of Greece and Rome. Although Thomas Jefferson played a role in popularising this neoclassical style, it should be noted that he did not design the White House. However, his own estate, Monticello, is a remarkable example of this Greco-Roman influence. These buildings, with their majestic columns and harmonious proportions, were not only aesthetically pleasing, they also symbolised the democratic ideals and grandeur of the young republic. Thus, beyond its military and political implications, the War of 1812 acted as a catalyst for the development of the United States, influencing the direction of its policies, infrastructure and culture for generations to come.

The War of 1812, although fought with mixed success on the ground, served as a wake-up call to the young American republic about the need for a well-trained professional army. In the period following that war, there was a growing realisation that, to be a sovereign and autonomous nation, the United States needed a military force capable not only of defending its borders, but also of asserting its influence. The West Point Military Academy, although founded before the outbreak of war, became a central symbol of this new approach to military preparation. The United States, having seen the weaknesses of its forces in the face of an experienced colonial power, realised that its army needed more structured and rigorous training. West Point was not just an institution where the art of war was learned. It embodied a fusion of military discipline with academic education, turning its graduates not just into soldiers, but also into exemplary thinkers, leaders and citizens. Cadets were immersed in studies ranging from military tactics to engineering, from mathematics to philosophy, while being trained to be defenders of the Constitution and American values. In this way, West Point became an iconic institution, illustrating the American commitment to military and academic excellence. It helped forge a more competent and professional American military, ready to meet the challenges of the nineteenth century and beyond, thereby strengthening the United States' position on the international stage.

The Monroe Doctrine

The Monroe Doctrine, formulated in 1823 in President James Monroe's annual message to Congress, is one of the main pillars of American foreign policy in the Western Hemisphere. It came at a time when many Latin American countries had recently gained independence from the European colonial empires, principally Spain. The United States, wishing to secure an area of influence free from European interference, set out several key principles:

- The American continent is no longer open to European colonisation.

- Any European intervention in the Western Hemisphere would be considered an act of aggression requiring American intervention.

- The United States would refrain from participating in the internal wars of European nations and from interfering in the affairs of existing European nations.

Although the doctrine was issued primarily in response to potential threats from European powers, such as the Holy Alliance, that might attempt to regain control of newly independent colonies, it also solidified the position of the United States as the dominant power in the Western Hemisphere. Over time, this doctrine would be invoked to justify not only the defence of Latin American nations against foreign interference, but also certain American interventions in the region, under the pretext of stabilising "failing" republics or protecting American interests. It has thus served both as a protective shield for the Western hemisphere and as a tool to justify the expansion of American influence. Although the Monroe Doctrine established the United States as the protector of Latin America, it was not necessarily welcomed or unreservedly accepted by the Latin American nations themselves, many of whom perceived this protection as another form of imperialism.

Faced with this wave of independence in Latin America, the United States felt the need to define a clear policy towards its western hemisphere. The Monroe Doctrine was part of this approach. The first decades of the 19th century saw the collapse of the Spanish and Portuguese colonial empires in America. The Haitian Revolution, which led to Haitian independence in 1804, was the first striking manifestation of the desire for autonomy in the region. It was the first Latin American country to gain independence and the first republic to be run by former slaves. Subsequently, the independence movement spread, with emblematic figures such as Simón Bolívar and José de San Martín playing central roles in the struggles for liberation from Spanish colonial rule. Brazil's declaration of independence in 1822, which led to its peaceful separation from Portugal with the ascension of Peter I as emperor, was also a sign of the region's transformation. However, it was the emancipation of the vast Spanish colonies that most alarmed the European powers, some of whom were considering the possibility of re-intervening in the region. The United States, which had itself fought for independence against a colonial power at the end of the 18th century, viewed these liberation movements favourably, not only for ideological but also strategic reasons. By establishing the Monroe Doctrine, they sought to deter any return of the European powers to Latin America. This doctrine took the form of an affirmation that the Americas should be free from any European intervention or recolonisation. However, behind this apparent solidarity with the newly independent nations of Latin America, there was also a strategic dimension. The United States, keen to guarantee its own security and extend its sphere of influence, did not want a powerful European presence on its doorstep. The Monroe Doctrine, while presenting itself as a shield against European imperialism, also marked the beginning of the United States' assertion as the dominant power in the Western Hemisphere.

The Monroe Doctrine, enunciated in 1823, was a major turning point in American foreign policy. It was based on two fundamental principles: non-colonisation and non-intervention. In other words, the message sent to the European powers was clear: the New World was no longer open to European colonisation, and any attempt to intervene or interfere in the affairs of the nations of the American continent would be considered a hostile act towards the United States. Alaska, then under Russian control, is a pertinent example of the scope of this doctrine. Although Alaska is not explicitly mentioned in the Monroe Doctrine, its spirit also applied to this region. The United States was concerned about the Russian presence in North America, seeing it as an extension of European influence. Ultimately, these concerns dissipated when the United States acquired Alaska from Russia in 1867, thus eliminating a significant European presence on the continent. As for Latin America, the Monroe Doctrine established an informal US protectorate over the region. At a time when most Latin American nations had just gained or were in the process of gaining their independence from the European colonial powers, the United States, through this doctrine, wanted to prevent another European power from taking over. By proclaiming itself to be the principal protector of the nations of Latin America, the United States also sought to assert its hegemony over the continent. The Monroe Doctrine, although largely one-sided in its formulation, established a guideline for American policy in America for almost a century. It was invoked on several occasions, notably during the American intervention in Cuba in 1898, and laid the foundations for Franklin D. Roosevelt's "Good Neighbour" policy in the 1930s.

The Monroe Doctrine, although primarily aimed at protecting the Western Hemisphere from European influence and intervention, also included a dimension that reflected the United States' traditional isolationist foreign policy stance. James Monroe, in his speech to Congress in 1823, made it clear that the United States would not meddle in European affairs or wars, and in return expected Europe not to meddle in the affairs of the Western Hemisphere. This reciprocity was intended to establish a clear separation between the European and American spheres of influence. Isolationism, as an underlying philosophy, was a feature of American policy for much of the 19th century. This manifested itself not only in the Monroe Doctrine, but also in other policy decisions and speeches by leaders, including George Washington's famous warning against "permanent alliances" in his Farewell Address. America, during this period, preferred to focus on internal development and westward expansion rather than becoming entangled in European conflicts and intrigues. It was only with the upheavals of the early 20th century, notably the First World War, that the United States began to turn away from its strict isolationism and adopt a more interventionist role on the world stage. The need to respond to global threats and the recognition of its own status as a world power gradually led the United States to reassess its position and commitment to world affairs.

When it was proclaimed, the Monroe Doctrine was greeted with some indifference by the major European powers. At the time, the United States was far from being the superpower it would become in the 20th century. Indeed, in 1823, they were mainly preoccupied with their domestic affairs, including westward expansion and emerging tensions over slavery. Britain, with its vast navy and extensive colonies, was the dominant player in the New World. It perceived the United States as a secondary player and was therefore not particularly concerned by Monroe's statements, especially as it had a vested interest in maintaining the status quo in Latin America, where it had significant commercial investments. However, it should be noted that although the Monroe Doctrine was largely ignored initially, it became more relevant over time. As US power grew, the doctrine became a central element of US foreign policy in Latin America. In practice, the Monroe Doctrine provided a justification for many US interventions in the region throughout the 19th and 20th centuries. The doctrine also became more respected as American power began to surpass that of some European powers in the region. With the rise of the United States as an economic and military power at the end of the 19th century, the Monroe Doctrine became a more concrete and imposing reality for European nations.

The Monroe Doctrine, although initially conceived as a declaration of protection for the Americas against European colonialism, laid the foundations for a more active and interventionist role for the United States in international affairs. It symbolised the beginning of the United States' transition from a young and largely isolated nation to a major world power. The War with Mexico (1846-1848) was an early example of this, in which the United States acquired significant territory, including California and Texas. The Spanish-American War of 1898 was also a turning point, with the US establishing its influence over territories such as Puerto Rico, Guam and the Philippines. The twentieth century saw the United States take an increasingly central role on the world stage. American intervention in the two world wars strengthened its position as one of the world's leading powers. The post-Second World War era saw the United States and the Soviet Union emerge as the world's two superpowers, triggering the Cold War and a series of indirect ideological, political and military confrontations across the globe. Strategies of containment and détente were employed throughout the Cold War, with American interventions in places such as Korea and Vietnam, and clandestine actions in Latin America, Asia and the Middle East. The end of the Cold War did not mean the end of American involvement abroad. The United States continued to intervene in regions of the world to protect its interests, combat terrorism, promote democracy or respond to humanitarian crises. However, like any power, US actions have been subject to criticism, whether for their methods or for the perceived motives behind some of their interventions. The complexity of American foreign policy and the many interventions carried out in the name of various motives continue to be analysed and debated by historians, political scientists and the public alike.

附件

- La doctrine de Monroe, un impérialisme masqué par François-Georges Dreyfus, Professeur émérite de l'université Paris Sorbonne-Paris IV.

- La doctrine Monroe de 1823

- Nova Atlantis in Bibliotheca Augustana (Latin version of New Atlantis)

- Amar, Akhil Reed (1998). The Bill of Rights. Yale University Press.

- Beeman, Richard (2009). Plain, Honest Men: The Making of the American Constitution. Random House.

- Berkin, Carol (2015). The Bill of Rights: The Fight to Secure America's Liberties. Simon & Schuster.

- Bessler, John D. (2012). Cruel and Unusual: The American Death Penalty and the Founders' Eighth Amendment. University Press of New England.

- Brookhiser, Richard (2011). James Madison. Basic Books.

- Brutus (2008) [1787]. "To the Citizens of the State of New York". In Storing, Herbert J. (ed.). The Complete Anti-Federalist, Volume 1. University of Chicago Press.

- Ellis, Joseph J. (2015). The Quartet: Orchestrating the Second American Revolution. New York: Alfred A. Knopf. ISBN 9780385353410 – via Google Books.

- Hamilton, Alexander, Madison, James, and Jay, John (2003). Ball, Terence (ed.). The Federalist: With Letters of Brutus. Cambridge University Press.

- Kyvig, David E. (1996). Explicit and Authentic Acts: Amending the U.S. Constitution, 1776–1995. Lawrence: University Press of Kansas. ISBN 0-7006-0931-8 – via Google Books.

- Labunski, Richard E. (2006). James Madison and the struggle for the Bill of Rights. Oxford University Press.

- Levy, Leonard W. (1999). Origins of the Bill of Rights. Yale University Press.

- Maier, Pauline (2010). Ratification: The People Debate the Constitution, 1787–1788. Simon & Schuster.

- Rakove, Jack N. (1996). Original Meanings. Alfred A. Knopf.

- Stewart, David O. (2007). The Summer of 1787. Simon & Schuster.

- Wood, Gordon S. (2009). Empire of Liberty: A History of the Early Republic, 1789–1815. Oxford University Press.

- Johnson, Keith (November 18, 2013). "Kerry Makes It Official: 'Era of Monroe Doctrine Is Over'". Wall Street Journal.

- Keck, Zachary (November 21, 2013). "The US Renounces the Monroe Doctrine?". The Diplomat.

- "John Bolton: 'We're not afraid to use the word Monroe Doctrine'". March 3, 2019.

- "What is the Monroe Doctrine? John Bolton's justification for Trump's push against Maduro". The Washington Post. March 4, 2019.

- Bill of Rights". history.com. A&E Television Networks.

- "Bill of Rights – Facts & Summary". History.com.

- "The Bill Of Rights: A Brief History". ACLU.

- https://www.archives.gov/founding-docs Bill of Rights Transcript. Archives.gov.

- Full text of the Lewis and Clark journals online – edited by Gary E. Moulton, University of Nebraska–Lincoln

- "National Archives photos dating from the 1860s–1890s of the Native cultures the expedition encountered". Archived from the original on February 12, 2008.

- Lewis and Clark Expedition, a National Park Service Discover Our Shared Heritage Travel Itinerary</ref>[8][9][10][11].

- Conforti, Joseph. "The Invention of the Great Awakening, 1795–1842". Early American Literature (1991): 99–118. JSTOR 25056853.

- Griffin, Clifford S. "Religious Benevolence as Social Control, 1815–1860", The Mississippi Valley Historical Review, (1957) 44#3 pp. 423–444. JSTOR 1887019. doi:10.2307/1887019.

- Mathews, Donald G. "The Second Great Awakening as an organizing process, 1780–1830: An hypothesis". American Quarterly (1969): 23–43. JSTOR 2710771. doi:10.2307/2710771.

- Shiels, Richard D. "The Second Great Awakening in Connecticut: Critique of the Traditional Interpretation", Church History 49 (1980): 401–415. JSTOR 3164815.

- Varel, David A. "The Historiography of the Second Great Awakening and the Problem of Historical Causation, 1945–2005". Madison Historical Review (2014) 8#4 [[1]]

- Brown, Richard H. (1970) [Winter 1966], "Missouri Crisis, Slavery, and the Politics of Jacksonianism", in Gatell, Frank Otto (ed.), Essays on Jacksonian America, New York: Holt, Rinehart and Winston, pp. 5–72

- Miller, William L. (1995), Arguing about Slavery: The Great Battle in the United States Congress, Borzoi Books, Alfred J. Knopf, ISBN 0-394-56922-9

- Brown, Richard Holbrook (1964), The Missouri compromise: political statesmanship or unwise evasion?, Heath, p. 85

- Dixon, Mrs. Archibald (1899). The true history of the Missouri compromise and its repeal. The Robert Clarke Company. p. 623.

- Forbes, Robert Pierce (2007). The Missouri Compromise and Its Aftermath: Slavery and the Meaning of America. University of North Carolina Press. p. 369. ISBN 9780807831052.

- Gilman, D. C.; Peck, H. T.; Colby, F. M., eds. (1905). "Missouri Compromise" . New International Encyclopedia (1st ed.). New York: Dodd, Mead.

- Howe, Daniel Walker (Summer 2010), "Missouri, Slave Or Free?", American Heritage, 60 (2): 21–23

- Humphrey, D. D., Rev. Heman (1854). THE MISSOURI COMPROMISE. Pittsfield, Massachusetts: Reed, Hull & Peirson. p. 32.

- Moore, Glover (1967), The Missouri controversy, 1819–1821, University of Kentucky Press (Original from Indiana University), p. 383

- Peterson, Merrill D. (1960). The Jefferson Image in the American Mind. University of Virginia Press. p. 548. ISBN 0-8139-1851-0.

- Wilentz, Sean (2004), "Jeffersonian Democracy and the Origins of Political Antislavery in the United States: The Missouri Crisis Revisited", Journal of the Historical Society, 4 (3): 375–401

- White, Deborah Gray (2013), Freedom On My Mind: A History of African Americans, Boston: Bedford/St. Martin's, pp. 215–216

- Woodburn, James Albert (1894), The historical significance of the Missouri compromise, Washington, D.C.: Government Printing Office, p. 297

- "War of 1812" bibliographical guide by David Curtis Skaggs (2015); Oxford Bibliographies Online*Library of Congress Guide to the War of 1812, Kenneth Drexler

- Benn, Carl (2002). The War of 1812. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-84176-466-5.

- Latimer, Jon (2007). 1812: War with America. Cambridge: Belknap Press. ISBN 978-0-674-02584-4.

- "The Monroe Doctrine (1823)". Basic Readings in U.S. Democracy.*Boyer, Paul S., ed. (2006). The Oxford Companion to United States History. Oxford: Oxford University Press. pp. 514. ISBN 978-0-19-508209-8.

- Morison, S.E. (February 1924). "The Origins of the Monroe Doctrine". Economica. doi:10.2307/2547870. JSTOR 2547870.

- Ferrell, Robert H. "Monroe Doctrine". ap.grolier.com.

- Lerner, Adrienne Wilmoth (2004). "Monroe Doctrine". Encyclopedia of Espionage, Intelligence, and Security.

资料

- ↑ Aline Helg - UNIGE

- ↑ Aline Helg - Academia.edu

- ↑ Aline Helg - Wikipedia

- ↑ Aline Helg - Afrocubaweb.com

- ↑ Aline Helg - Researchgate.net

- ↑ Aline Helg - Cairn.info

- ↑ Aline Helg - Google Scholar

- ↑ "History of the Expedition Under the Command of Captains Lewis and Clark: To the Sources of the Missouri, thence Across the Rocky Mountains and down the River Columbia to the Pacific Ocean" published in 1814; from the World Digital Library

- Lewis & Clark Fort Mandan Foundation: Discovering Lewis & Clark

- Corps of Discovery Online Atlas, created by Watzek Library, Lewis & Clark College.

- Rodriguez, Junius P. (2002). The Louisiana Purchase: A Historical and Geographical Encyclopedia. ABC-CLIO. ISBN 978-1576071885.

- Burgan, Michael (2002). The Louisiana Purchase. Capstone. ISBN 978-0756502102.

- Fleming, Thomas J. (2003). The Louisiana Purchase. John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-26738-6.

- Gayarre, Charles (1867). History of Louisiana.

- ↑ Lawson, Gary & Seidman, Guy (2008). The Constitution of Empire: Territorial Expansion and American Legal History. Yale University Press. ISBN 978-0300128963.

- ↑ Lee, Robert (March 1, 2017). "Accounting for Conquest: The Price of the Louisiana Purchase of Indian Country". Journal of American History. 103 (4): 921–942. doi:10.1093/jahist/jaw504.

- Library of Congress: Louisiana Purchase Treaty.

- Bailey, Hugh C. (1956). "Alabama's Political Leaders and the Acquisition of Florida" (PDF). Florida Historical Quarterly. 35 (1): 17–29. ISSN 0015-4113.

- Brooks, Philip Coolidge (1939). Diplomacy and the borderlands: the Adams–Onís Treaty of 1819.

- Text of the Adams–Onís Treaty

- Crutchfield, James A.; Moutlon, Candy; Del Bene, Terry. The Settlement of America: An Encyclopedia of Westward Expansion from Jamestown to the Closing of the Frontier. Routledge. p. 51. ISBN 978-1-317-45461-8.

- ↑ The Oxford Encyclopedia of American Military and Diplomatic History. OUP USA.

- "Adams–Onís Treaty of 1819". Sons of Dewitt Colony. TexasTexas A&M University.

- Cash, Peter Arnold (1999), "The Adams–Onís Treaty Claims Commission: Spoliation and Diplomacy, 1795–1824", DAI, PhD dissertation U. of Memphis 1998, 59 (9), pp. 3611-A. DA9905078 Fulltext: ProQuest Dissertations & Theses.

- "An Act for carrying into execution the treaty between the United States and Spain, concluded at Washington on the twenty-second day of February, one thousand eight hundred and nineteen"

- Onís, Luis, “Negociación con los Estados Unidos de América” en Memoria sobre las negociaciones entre España y los Estados Unidos de América, pról. de Jack D.L. Holmes, Madrid, José Porrúa, 1969.