« Aspects introductifs de la macroéconomie » : différence entre les versions

| Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||

== Le rôle des modèles économiques == | == Le rôle des modèles économiques == | ||

Outil de travail: simplification de la réalité (forcément!). Les modèles économiques ne sont pas « réalistes » et ils ne doivent pas l’être. | Outil de travail : simplification de la réalité (forcément!). Les modèles économiques ne sont pas « réalistes » et ils ne doivent pas l’être. | ||

Un modèle doit simplifier suffisamment la réalité pour qu’on comprenne ce qui se passe et montrer les relations essentielles entre les variables économiques. | Un modèle doit simplifier suffisamment la réalité pour qu’on comprenne ce qui se passe et montrer les relations essentielles entre les variables économiques. | ||

| Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||

Comme dans toutes les sciences on part de l’observation et on modélise en stipulant des hypothèses qui simplifient la réalité mais qui sont nécessaires pour comprendre les mécanismes économiques. Si le modèle a des hypothèses trop détaillées et réalistes, il devient vite complexe et sans pouvoir de prédiction (as if). Le plus important est le pouvoir de prédiction, même si les hypothèses semblent être irréalistes. Ensuite, on teste les modèles et leurs prédictions en les confrontant à la réalité des données. Si elles ne sont pas vérifiées on corrige les hypothèses, et on recommence. La différence avec les sciences dures est que les économistes n’ont pas de laboratoire pour faire des expériences. Leur laboratoire est le monde: ils doivent chercher des expériences ‘naturelles’. | Comme dans toutes les sciences on part de l’observation et on modélise en stipulant des hypothèses qui simplifient la réalité mais qui sont nécessaires pour comprendre les mécanismes économiques. Si le modèle a des hypothèses trop détaillées et réalistes, il devient vite complexe et sans pouvoir de prédiction (as if). Le plus important est le pouvoir de prédiction, même si les hypothèses semblent être irréalistes. Ensuite, on teste les modèles et leurs prédictions en les confrontant à la réalité des données. Si elles ne sont pas vérifiées on corrige les hypothèses, et on recommence. La différence avec les sciences dures est que les économistes n’ont pas de laboratoire pour faire des expériences. Leur laboratoire est le monde: ils doivent chercher des expériences ‘naturelles’. | ||

== Fonctionnement d'un graphique == | |||

Dans la majorité des cas nous allons donner une représentation graphique des modèles économiques que nous allons analyser. | |||

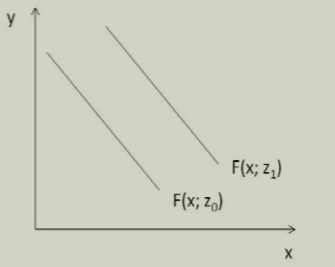

Rappel important: ne pas confondre le mouvement le long d’une courbe et le déplacement de la courbe elle-même. Si on a trois variables, y, x et z, et y est une fonction de x et z, y = f(x,z), dans les graphiques habituels à 2 dimensions on ne peut représenter que deux des trois variables. Si on met y et x sur les axes, la relation entre ces deux variables est dessinée en supposant z constante (en général on sépare avec un point virgule la variable supposée constante). | |||

[[Fichier:Intromacro fonctionnement d un graphique 1.png|400px|vignette|centré]] | |||

Exemple: relation inverse entre y et x et directe entre y et z (pensez à une fonction de demande inverse où y est le prix, x la quantité demandée et z le revenu). Variation de x → mouvement le long de la courbe; variation de z → déplacement de la courbe. | |||

= Résumé = | = Résumé = | ||

Version du 10 décembre 2014 à 00:57

Qu’est-ce que la macroéconomie? Définitions et principaux agrégats macroéconomiques

Domaine

On distingue deux grands champs :

- Micro-économie

Se concentre sur les agents économiques: consommateurs, épargnants, investisseurs, entrepreneurs, Etats, en essayant de comprendre :

- leurs comportements/décisions, et ses implications

- leurs interactions dans les différents marchés (biens, services, travail, capital)

- Macro-économie

On regarde l’économie dans son ensemble. On se concentre sur les grands agrégats: épargne, consommation, croissance, inflation, chômage , en essayant de comprendre :

- les déterminants de leur évolution

- les interactions entre les différents agrégats

Questions

Le livre de John Maynard Keynes (1936) The General Theory of Employment, Interest and Money est souvent vu comme le point de départ de la discipline.

Source d’inspiration: la Grande Dépression des années 30. Avant cela, le modèle économique classique ne prévoyait pas de faillites de marché => pas besoin de la macroéconomie: le mieux que les gouvernements (et les économistes) pouvaient faire était de regarder et de ne pas intervenir dans le système économique.

Questions typiques de la macroéconomie :

- Comment on mesure l’activité économique ?

- Pourquoi est-ce qu’on observe des fluctuations de l’activité économique ?

- Que peut-on faire pour éviter des fluctuations trop importantes ?

- Pourquoi est-ce qu’on veut parfois ralentir l’économie ?

- Pourquoi les prix augmentent plus rapidement dans certaines périodes que d’autres ?

- Qu’est-ce que le gouvernement peut faire pour assurer le plein emploi ?

- Pourquoi ne pas continuer à injecter de l’argent en période de crise ?

Les principales variables

Les principales variables macroéconomiques sont :

- le Produit Intérieur Brut (PIB) réel ou nominal ;

- le taux de chômage (proportion de travailleurs sans emploi) ;

- le taux d’inflation (taux d’augmentation des prix au cours du temps) ;

- le taux d’intérêt.

Elles sont étudiées en un point du temps et à travers le temps.

Autres indicateurs d’importance :

- les salaires, les exportations, les taux de change, les indices boursiers, ...

Stock et flux :

- Un stock est une quantité mesurée en un point du temps.

- Un flux est une quantité mesurée pendant un certain intervalle.

Exemples :

- la richesse d’une personne est un stock, mais son revenu est un flux;

- le nombre de chômeurs est un stock, mais le nombre de personnes qui perdent leur emploi est un flux;

- la dette publique est un stock, mais le déficit est un flux.

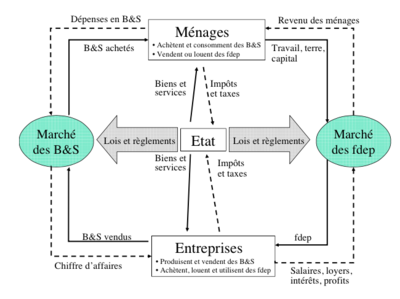

Le circuit économique

L’État, acteur économique

Selon le premier théorème du bien-être, l’allocation du marché concurrentiel est Pareto optimale (ou, autrement dit, l’équilibre compétitif est efficace) ⇒ interventions de l’Etat pas nécessaires ni souhaitables.

MAIS, ceci est vrai seulement sous certaines conditions: pas de lacunes de marchés, pas d’incertitude, pas d’externalités... De plus, l’allocation du marché pourrait être considérée injuste par la société (→ redistribution).

L’économie de marché proprement dite n’existe pas dans la réalité. Certaines situations nécessitent l’intervention de l’Etat.

Les interventions de l’Etat peuvent être regroupées sous trois fonctions :

- La fonction d’allocation ;

- La fonction de distribution ;

- La fonction de stabilisation.

Les fonctions de l’Etat

La fonction d’allocation : il existe des lacunes de marché qui mènent à une allocation des ressources non optimale. L’Etat va intervenir pour modifier cette allocation, par exemple en mettant à disposition des biens et services pour l’ensemble de la société (biens publics), financés par les impôts ou les emprunts. Exemple: défense nationale, transports publics...

La fonction de distribution : la distribution du revenu et de la fortune étant très inégale, l’Etat est appelé à intervenir selon des normes d’équité (définies par la société). Le but est une redistribution des revenus et de la richesse. Exemples: l’Etat peut donner des allocations, instaurer un salaire minimum, ou avoir une imposition progressive du revenu.

La fonction de stabilisation : l’Etat peut intervenir pour assurer l’équilibre global de l’économie, en évitant au maximum le chômage et l’inflation, et en ayant une balance des payements équilibrée. Son principal instrument est la politique budgétaire. Il peut également indirectement intervenir par l'intermédiaire de la banque centrale (politique monétaire).

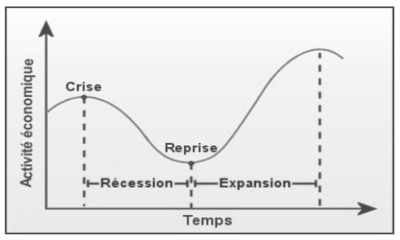

Le cycle d'activité

Alternances à court terme de baisses et de hausses de l’activité économique :

- Récessions (ou contractions de l’activité) : périodes de baisse de l’activité économique où la production et l’emploi diminuent ;

- Expansions (ou reprises d’activité) : périodes de hausse de l’activité économique où la production et l’emploi augmentent ;

- Pic d’activité : point auquel l’économie passe de l’expansion à la récession ;

- 'Creux d’activité : point auquel l’économie passe de la récession à l’expansion.

Politiques de croissance

Tendance à l’augmentation soutenue de la production

Phénomène relativement moderne (19ème siècle, voire au-delà pour une grande partie des pays)

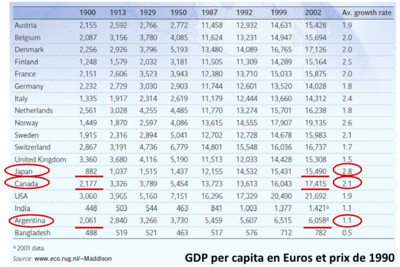

Une mesure du niveau de vie est le revenu ou PIB par tête moyen de l’économie

Les différences de niveau de vie entre pays sont essentiellement expliquées par des différentiels de productivité (même très faibles) :

- L’accumulation de capital physique et humain permettent d’augmenter la productivité ;

- Les politiques économiques et les institutions jouent également un rôle très important.

Croissance à long terme

Un petit écart dans le taux de croissance du PIB peut faire une grande différence à long terme.

Deux grandes écoles

Aux États-Unis, on distingue entre les économistes "d’eau salée" (Harvard, MIT, Standford et Berkeley) versus les économistes "d’eau douce" (Chicago, Rochester, Minnesota): cf. The Economist, 16.07.2009.

Les Keynésiens sont plutôt d’eau salée et pensent que les marchés ne fonctionnent pas toujours comme il faut et que les gouvernements doivent utiliser des politiques économiques pour essayer d’éviter les récessions ou les accélérations trop importantes.

Les monétaristes et les économistes du real business cycle sont plutôt d’eau douce et pensent que les failles des gouvernements sont beaucoup plus importantes que les failles des marchés (capture politique ou bureaucraties inefficientes). Les monétaristes soutiennent que les interventions de politique économique sont efficaces seulement si elles sont inattendues. Milton Friedman (Prix Nobel en 1976) est leur "gourou". Les économistes du real business cycle trouvent que les mesures des gouvernements sont contre-productives et qu'elles créent des distorsions. Hayek (Prix Nobel en 1974) et Prescott et Kydland (Prix Nobel en 2004) sont leurs "gourous".

Penser comme un économiste

Approches méthodologiques

Analyse positive : comprendre ce qui est. L’analyse positive décrit le fonctionnement du monde (approche scientifique de l’économie: elle peut être testée en confrontant l’analyse aux données).

Analyse normative : étudier ce qui devrait être. L’analyse normative prescrit le fonctionnement du monde (approche de « policy-maker »: elle se base sur des points de vue personnels, idéologies, jugements de valeurs).

Exemples :

- “Il faudrait cette année une croissance économique de 3%”

- “Il faut une croissance économique de 3% pour faire tomber le chômage de 4%”

- “Les États-Unis sont plus riches, plus développés que l’Inde car leur PNB par tête est plus élevé”

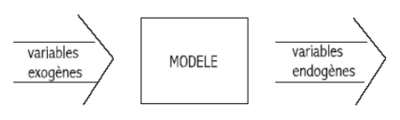

Le rôle des modèles économiques

Outil de travail : simplification de la réalité (forcément!). Les modèles économiques ne sont pas « réalistes » et ils ne doivent pas l’être.

Un modèle doit simplifier suffisamment la réalité pour qu’on comprenne ce qui se passe et montrer les relations essentielles entre les variables économiques.

Il n’existe pas UN modèle unique « correct » → rôle des hypothèses (testables)

Fonctionnement d’un modèle :

- variables exogènes : d’origine extérieure au modèle ;

- variables endogènes : expliquées, générées par le modèle.

Structure d’un modèle : postulats + forme mathématique (= simple langage!) permettant de suivre les implications logiques et de trouver une solution + prédictions testables.

Fonctionnement de la démarche scientifique: observation → modèle → observation à nouveau

Comme dans toutes les sciences on part de l’observation et on modélise en stipulant des hypothèses qui simplifient la réalité mais qui sont nécessaires pour comprendre les mécanismes économiques. Si le modèle a des hypothèses trop détaillées et réalistes, il devient vite complexe et sans pouvoir de prédiction (as if). Le plus important est le pouvoir de prédiction, même si les hypothèses semblent être irréalistes. Ensuite, on teste les modèles et leurs prédictions en les confrontant à la réalité des données. Si elles ne sont pas vérifiées on corrige les hypothèses, et on recommence. La différence avec les sciences dures est que les économistes n’ont pas de laboratoire pour faire des expériences. Leur laboratoire est le monde: ils doivent chercher des expériences ‘naturelles’.

Fonctionnement d'un graphique

Dans la majorité des cas nous allons donner une représentation graphique des modèles économiques que nous allons analyser.

Rappel important: ne pas confondre le mouvement le long d’une courbe et le déplacement de la courbe elle-même. Si on a trois variables, y, x et z, et y est une fonction de x et z, y = f(x,z), dans les graphiques habituels à 2 dimensions on ne peut représenter que deux des trois variables. Si on met y et x sur les axes, la relation entre ces deux variables est dessinée en supposant z constante (en général on sépare avec un point virgule la variable supposée constante).

Exemple: relation inverse entre y et x et directe entre y et z (pensez à une fonction de demande inverse où y est le prix, x la quantité demandée et z le revenu). Variation de x → mouvement le long de la courbe; variation de z → déplacement de la courbe.